Im Frühjahr 2007 veröffentlichte der „Spiegel“ eine Hommage an das „neue Berlin“. Die Titelstory über die „Wiederkehr einer Metropole“ – „Aufgebaut von den Preußen, geschändet von den Nazis, zerstört von den alliierten Bombern, meldet sich Berlin auf der Weltbühne zurück“ – nimmt ihren Ausgangspunkt am „Denkmal für die ermordeten Juden Europas“. Zitiert wird aus der Besucherordnung, die ein Begehen im Schritttempo vorschreibt, die Lärmen, lautes Rufen und Rauchen verbietet und somit „eigentlich genau regelt, in welcher Gefühlslage hier in den Abgrund der deutschen Geschichte geschaut werden soll“. Doch die Jugendlichen, „die seit den ersten Frühlingstagen […] wieder das Denkmal bevölkern, denken nicht daran, hier nur Trauerarbeit zu leisten. Eine siebte Klasse aus Fürth, soeben noch ergriffen von den Dokumenten im Souterrain des Denkmals, spielte vergangenen Donnerstag inmitten des Stelenfeldes Fangen. Als sich zwei Schüler plötzlich in die Arme fielen, kreischten sie.“ Diese Szene wird zum Symbol für die neue „Leichtigkeit“, die Berlin im Umgang mit seiner traumatischen Vergangenheit erlangt habe: „Vielleicht gibt es ja im Leben jeder Stadt so etwas wie eine Relativitätstheorie. Jedes Ereignis, auch das finsterste, verblasst demnach mit der Zeit. […] Das neue Berlin ist mehr als nur ein Ort des Gedenkens und Trauerns – fröhlich, frech und manchmal mit dreister Leichtigkeit findet die Preußen-Hauptstadt zu einer neuen Identität.“1

Paradoxerweise wird gerade jenes Denkmal, das die Erinnerung an die Ermordung der europäischen Juden „auf deutschem Boden, im Land der Täter“ dauerhaft und „unübersehbar“ einschreiben sollte,2 nun zur Voraussetzung eines Befreiungsaktes von der Last der Vergangenheit: „[…] das Schreckliche ist vernarbt, das Schöne kommt wieder durch“; hier kann „auf ziemlich entspannte Weise wieder Staat gemacht werden“.3 Schon bald nach der Eröffnung am 10. Mai 2005 erwies sich das Denkmal als neue Touristenattraktion – für das erste Jahr wurde eine Zahl von 3,5 Millionen BesucherInnen geschätzt. Mehr als 500.000 Menschen hatten das Informationszentrum unter dem Stelenfeld aufgesucht.4 Frühere Befürchtungen, das Denkmal könne zum Ziel von Attacken und Schmieraktionen werden, erwiesen sich als unbegründet.

Die rasche Akzeptanz löste aber auch Irritationen aus. Wie kann ein Projekt, das in einem 17-jährigen, phasenweise erbitterten Streit durchgefochten worden war, so schnell seinen Streitwert verlieren? Warum zeigte das vor der Realisierung erwartete Verstörungspotenzial so wenig Wirkung? Die Aneignung des Stelenfeldes als Ort urbanen Lifestyles wurde vielfach als unangemessen empfunden: Darf das Gelände eines Mahnmals für die Ermordung von sechs Millionen Menschen zum Sonnenbaden, zum Picknick, als Spielplatz oder für Stelen-Jumping genutzt werden (siehe auch das Titelbild dieses Hefts)?

2![]()

Der Architekt Peter Eisenman verstand die unbefangene Nutzung sogar als Bestätigung seines Konzepts. Er sei „froh, dass die Deutschen aus dem Mahnmal keinen heiligen Boden gemacht haben, sondern es als einen alltäglichen Ort benutzen“. Die Gedenkfunktion erschließe sich aus dem „Ensemble“, dem Zusammenspiel von Stelenfeld und Ort der Information.5 Ähnlich resümierte ein Journalist, dass der Ort der Information das notwendige Gegengewicht sei, das eine „Trivialisierung des Gedenkens“ oder eine „Banalisierung des Bösen“ nicht zulasse.6

Das Stelenfeld als Touristenattraktion und alltagstaugliche Skulptur im öffentlichen Raum, der unterirdische Ort der Information als eigentlicher Gedenkort – diese Konstellation steht im Widerspruch zu allen Intentionen und Erwartungen, die sich mit dem Denkmal für die ermordeten Juden Europas anfangs verbunden hatten. Die Konfrontation der „Tätergesellschaft“ mit ihrer historischen Schuld war der Ausgangspunkt der Initiative der Journalistin Lea Rosh und des Historikers Eberhard Jäckel für ein solches Denkmal. Mehr als ein Jahrzehnt lang war die deutsche Öffentlichkeit mit der Diskussion über die Legitimität, Sinnhaftigkeit und Gestaltung des (verkürzt so bezeichneten) Holocaust-Denkmals befasst gewesen, wobei die neue Rolle Berlins als Hauptstadt eines wiedervereinigten Deutschlands und die Übernahme des Projekts in die Verantwortung des Bundes die Erregungspotenziale naturgemäß intensivierten.7 Im Juni 1999 erreichte die Diskussion mit dem Beschluss des Deutschen Bundestags zur Errichtung „eines Denkmals und eines Ortes der Information“ ihren Höhe- und zugleich den Endpunkt. Aber bereits zuvor hatten sich die Kontroversen weitgehend erschöpft. Anlässlich einer Anhörung im März 1999 hatte der Journalist Heinrich Wefing treffend von einem „intellektuellen Ermüdungsbruch“ gesprochen.8

Die Erschöpfung angesichts einer Überfülle an theoretischen und künstlerischen Standpunkten hat 1998/99 offenkundig auch die Grundsatzentscheidung für den Denkmalsentwurf von Peter Eisenman beeinflusst. Christoph Stölzl, Mitglied der Findungskommission, bemerkte im Rückblick: „Alle waren satt von der Flut von Symbolismen, von den pädagogischen Curricula, den Hunderten, ja Tausenden von Einsendungen […]. Was uns an Peter Eisenmans Entwurf damals stark beeindruckte, war dessen wortlose Bildmächtigkeit […].“ Jede Textierung hätte eine „weitere Beschäftigung mit Worten und Interpretationen“ ausgelöst und womöglich dazu geführt, „die Diskussion zum eigentlichen Denkmal zu erklären, sie in einer Enzyklopädie zu beschließen und als große Anstrengung zu den Akten zu legen“.9

3![]()

Der Entwurf von Eisenman (anfangs in Zusammenarbeit mit Richard Serra) bestach durch seine Rätselhaftigkeit, Mehrdeutigkeit und Unbedingtheit, vor allem aber durch den Gestus der Verweigerung: keine Widmung, kein Text, keine Namen und keine historische Erklärung, kein definierter Raum für Rituale wie Staatsbesuche oder Kranzniederlegungen. Eisenman begründete die Sprachlosigkeit des Denkmals mit dem Konzept einer „kritischen Architektur“, die sich den gesellschaftlichen Anforderungen an Sinnstiftung entziehe – „eine Architektur ohne vorausinterpretierte Bedeutung, eine Architektur der unmotivierten Zeichen“. „Die Besucher sollen sich fragen: Was ist das hier? Was bedeutet das? Wo befinde ich mich eigentlich? Genau dieses Gefühl will ich erzeugen, diese Verlorenheit, diese Orientierungslosigkeit, diese vergebliche Suche nach dem klaren Sinn. Die kognitive Erfahrung tritt hinter die affektive Erfahrung zurück.“10 Die Intention, eine körperliche Erfahrung und Gefühlswerte zu ermöglichen, richtet sich auf das Individuum: Nur einzeln, nicht als Gruppe kann das Denkmal begangen, kann das Gefühl von Ausgesetztheit, Verstörung, Irritation empfunden werden.

An die Vorstellung, dass das Stelenfeld eine singuläre emotionale Erfahrung eröffnen werde, knüpften sich die Erwartungen – oder Befürchtungen – über die Wirksamkeit des Mahnmals. Hier setzten aber auch die Konzepte für den Ort der Information an (auf dessen Entstehungsgeschichte und Gestaltung noch einzugehen sein wird): Die Ausstellung wurde zunächst als kognitive Antithese zur überwältigenden affektiven Präsenz des Denkmals verstanden. Die Wucht der Erfahrung im Stelenfeld sollte durch eine nüchterne Vermittlung historischen Wissens aufgefangen werden.

Diese Dialektik von Stelenfeld und Informationszentrum, von Emotion und Wissen wurde auch in den Eröffnungsreden am 10. Mai 2005 betont. Das Zusammenspiel zwischen „kognitiver Information, historischem Wissen einerseits und Empathie mit den Opfern, Trauer um die Toten andererseits“ solle „uns Heutigen und den nachfolgenden Generationen ermöglichen, mit dem Kopf und mit dem Herzen sich dem unbegreiflichen Geschehen zu nähern“, erklärte Wolfgang Thierse, der damalige Präsident des Deutschen Bundestags und Vorsitzender der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas.11 Auch Paul Spiegel, seinerzeit Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, bezeichnete den Ort der Information als „unerlässliche Ergänzung des Denkmals“, um über das Gedenken an die Ermordeten hinaus die „Konfrontation mit Fragen nach Schuld und Verantwortung“ und die „Auseinandersetzung mit Tat und Tätern“ zu ermöglichen.12 Selbst Peter Eisenman bekannte, dass er mit seiner anfänglichen Skepsis gegenüber einem Informationszentrum im Unrecht gewesen sei. „Der Ort und das Stelenfeld […] zusammen ergeben dieses Denkmal.“13

4![]()

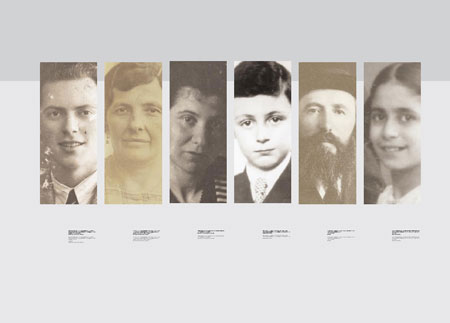

In den Reaktionen auf das fertiggestellte Denkmal wurden allerdings bald Stimmen laut, die bemängelten, dass sich die erwarteten Gefühlswerte nicht oder nicht im erhofften Ausmaß einstellten. Irritierend und verstörend war für viele nicht das Stelenfeld selbst, sondern sein mangelndes Überwältigungspotenzial. „Jetzt müsste es aber mal kommen, dieses Gefühl der Beklommenheit“, schreibt eine Journalistin im Sommer 2007. „Aber es kommt nicht. Dafür ist hier viel zu viel los. […] Tatsächlich ist der Erlebnisfaktor hier, mitten im Denkmal für die ermordeten Juden Europas, überraschend hoch. Der Eindruck einer besonders geilen, besonders teuren begehbaren Installation drängt sich auf.“ Ganz unerwartet ist es der Ort der Information, der eigentlich nur als eine nüchterne Ergänzung des Denkmals dienen sollte, der jene innere Bewegung auslöst, die die Autorin im Stelenfeld vermisst. „20 Minuten Schlangestehen und eine Sicherheitsschleuse später stehe ich in den klimatisierten Räumen unter dem Stelenfeld. Endlich eine ernsthafte Ruhe. Die Besucher stehen und lesen die Texttafeln an den Wänden. Sie schauen Menschen ins Gesicht, deren Fotos riesig an der Stirnwand hängen. Es sind Tote, Opfer. Ermordet von den Deutschen. Sie studieren den Abschiedsbrief der zwölfjährigen Judith Wischnjatskaja. ‚Ich habe solche Angst vor diesem Tod‘, schreibt sie an ihren Vater. […] Das Gefühl ist nun da. Die Beklommenheit. Die immer aufs Neue bittere Gewissheit, dass all dies, wovon hier berichtet wird, geschehen konnte.“14

Die Wirkungsweise scheint sich nahezu umgekehrt zu haben: Die Entstehung von emotionaler Betroffenheit, Kontemplation und Empathie wird nun in erster Linie dem Ort der Information zugeschrieben. Auch im eingangs zitierten „Spiegel“-Artikel ist der Ort der Information das emotionale Herz des Denkmals, während das Stelenfeld die Funktion eines liminalen Raumes hat, der wieder zurück in die Normalität des Alltagslebens führt. Erleichtert, nach dem Blick in den Abgrund der Geschichte wieder ans Tageslicht gelangt zu sein, mutet der Schabernack im Stelenfeld wie eine kompensatorische Verarbeitung der Erschütterung an, die der Ort der Information offenkundig bewirkt. Wie lässt sich diese Gefühlspalette erklären? Welche Intentionen, welche Interessen, aber auch welche Widersprüche liegen der Realisierung dieses Orts zugrunde?

Der Ort der Information war eher eine Verlegenheitslösung – das indirekte Ergebnis des missglückten Versuchs der Regierung Schröder, dem bereits vor der Beschlussfassung stehenden, überarbeiteten Denkmal-Entwurf („Eisenman II“) eine neue Richtung zu geben. Nach den Vorstellungen von Kulturstaatsminister Michael Naumann sollte das Stelenfeld erheblich verkleinert und ein siebengeschossiger Gebäudekomplex bestehend aus Bibliothek, Museum und Forschungseinrichtungen gebaut werden.15 Die Entwertung des Denkmals, das so zur Ergänzung eines voluminösen „Hauses der Erinnerung“ geworden wäre, stieß auf weitgehende Ablehnung. Insbesondere meldeten sich nun Vertreter der Gedenkstätten zu Wort und warnten vor einer Konkurrenzinstitution im Zentrum Berlins. In der Bundestagsdebatte vom 25. Juni 1999 wurde Naumanns „Haus der Erinnerung“ verworfen und als Kompromiss der Beschluss gefasst, dem Eisenman-Denkmal „ergänzend“ einen „Ort der Information über die zu ehrenden Opfer und die authentischen Stätten des Gedenkens“ beizugeben.16

5![]()

Das Einvernehmen mit den Gedenkstätten wurde durch deren Einbindung in die im März 2000 gegründete Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas gewährleistet, zu deren ersten Aufgaben die Realisierung des Orts der Information gehörte. Dessen Funktionen wurden anfangs ex negativo definiert: Weder sollte die Wirkung des Denkmals beeinträchtigt werden noch eine Konkurrenz zu den Gedenkstätten entstehen. Eisenmans Entwurf für den Ort der Information, vorgestellt im Juli 2000, kam diesen Vorgaben entgegen, indem die Ausstellungsräume unter die Erde verlagert wurden. Zustimmung fand vor allem der „bescheidene Charakter der Infostätte“. Selbst Lea Rosh, zunächst eine entschiedene Gegnerin einer historischen Dokumentation, sah sichergestellt, dass es „kein Holocaust-Museum“ werde.17

Neben den funktionalen Argumenten schwang in den Kommentaren über die Errichtung eines unterirdischen Informationsorts allerdings ein neuer Ton mit: Begriffe, Assoziationen, Imaginationen tauchten auf, die sich auf die Bedeutung des Unterirdischen bezogen – das Verborgene, Geheimnisvolle, unter der Oberfläche Liegende, womöglich auch dort Versteckte. Negative Assozia-tionen wurden geweckt, wenn von einem „Info-Bunker“ und einem „Kellermuseum“ die Rede war. Ulrich Raulff überlegte, was der „Gang in die Tiefe“ an diesem Ort symbolisch aussage, und sprach von einer „Kontamination des Bodens, den man auf dieser Stelle aufgräbt“, mit den „geisterhaften Resten des Terrorregimes“.18 So kam die Frage nach den historischen Tiefendimensionen des Denkmalgeländes wieder ins Spiel; sie wurde in der medialen Debatte allerdings nicht weiter vertieft. Unter dem heutigen Holocaust-Denkmal befinden sich Reste von Bunkeranlagen, und bis 1945 waren in unmittelbarer Nähe zahlreiche Ministerien angesiedelt.19 Dennoch wird immer wieder betont, es handele sich um keinen historischen Ort mit direktem Bezug zur NS-Zeit.

4. Europäisierung und Sakralisierung

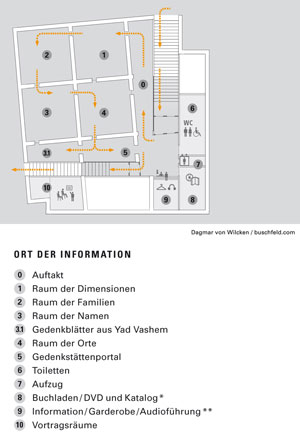

Im Unterschied zu den jahrelangen Debatten um die Gestaltung des Mahnmals fand die Konzeption des Orts der Information praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und war binnen eines Jahres weitgehend abgeschlossen. Eine aus Historikern bestehende Arbeitsgruppe innerhalb des Stiftungskuratoriums entwickelte die Grundlinien für vier thematisch bestimmte Ausstellungsräume. Der „Raum der Stille“ (später „Raum der Dimensionen“ genannt) sollte einige knappe Informationen über die Ermordung der europäischen Juden vermitteln und „Gelegenheit zur Besinnung und Trauer“ geben. Der „Raum der Schicksale“ (später „Raum der Familien“) sollte diese „abstrakten Daten“ durch die Dokumentation ausgewählter Familiengeschichten veranschaulichen. Der „Raum der Namen“ sollte alle bisher bekannten Namen von Ermordeten an Computerterminals verfügbar machen. Im „Raum der Orte“ sollte die „Ausdehnung des Mordes auf Europa“ verdeutlicht werden, etwa durch Kartenmaterial.20

6![]()

Die Konzeption der Historiker-Arbeitsgruppe bildete die Grundlage für den „Drehbuchentwurf“, der von der Geschäftsstelle der Stiftung vorgelegt wurde und bei dem auch das Konzept der Ausstellungsgestalterin Dagmar von Wilcken bereits einfloss. Bei der öffentlichen Diskussion auf einem Symposium im November 2001 wurden diverse Einwände laut. Kritik kam zum einen von Historikern der erwähnten Arbeitsgruppe – Eberhard Jäckel und Reinhard Rürup distanzierten sich vom Drehbuchentwurf. Jäckel insistierte, „nur die knappsten Informationen“ sollten vermittelt werden, denn dies sei „ein Denkmal und keine Volkshochschule“. Das Denkmal sei ein „Kenotaph“, und der Ort der Information sei eine „virtuelle Grabinschrift“.21 Rürup betonte die „Portalfunktion“ des Orts der Information, der zum Besuch der historischen Stätten wie der Topographie des Terrors und des Hauses der Wannseekonferenz anregen solle.22 Einige der geladenen ExpertInnen äußerten sich zudem skeptisch im Hinblick auf Tendenzen der Sakralisierung und Emotionalisierung. So kritisierte etwa Hanno Loewy, dass die von Eisenman vermiedene Inschrift und Inskribierung von Namen nun „in einer gleichsam pathetisch-liturgischen Inszenierung im Untergrund“ nachholend realisiert werde.23

Die widerstrebenden Vorstellungen darüber, was der Ort der Information leisten soll, haben schließlich zu einer Verschränkung von historischer Information und emotionalem Gedenken geführt. Bereits der Gang über die Treppe in einen unterirdischen Bereich, durch eine Sicherheitsschleuse – ein Gegensatz zum jederzeit offenen Denkmal – vermittelt den Eindruck einer räumlichen Schwellensituation. Die Abschottung der vier zentralen Ausstellungsräume vom Tageslicht, die von hinten beleuchteten Schaukästen, die schwarze Wandfärbung etc. erzeugen eine sakrale Aura, der man sich kaum entziehen kann, die die Sachinformation aber auch nicht vollständig in den Hintergrund drängt.

Entsprechend der Widmung des Denkmals, dem Gedenken an die ermordeten Juden Europas, richtet sich die Geschichtserzählung darauf, den Opfern Namen, Gesichter und Geschichten zu geben. Die biographische Konkretisierung und Individualisierung der Schicksale löst zugleich die Geschichtserzählung aus dem nationalen Rahmen und transferiert sie auf eine europäische bzw. universale Ebene. Die Bild-Text-Erzählung der Verfolgungs- und Vernichtungspolitik im Foyer („Auftakt“), die Quellentexte im „Raum der Dimensionen“, die Familiengeschichten, die Namen der Opfer und die Orte der Vernichtung sind in der Präsentation nicht mehr national strukturiert.

7![]()

Der Fokus auf das individuelle Schicksal ist zentral für den Erzählmodus. Die bekannten, entindividualisierten Ikonen der Vernichtung werden bewusst vermieden bzw. finden sich in der einführenden Text-Bild-Leiste im Foyer. Die sechs Millionen Opfer des Holocaust werden durch sechs monumentale Por-träts beim Eingang zum ersten Raum verkörpert. Diese Porträts – die weitaus größten Fotos in der Ausstellung – zeigen Gesichter, die direkt in die Kamera blicken. Die Kuratorin Eva Brücker erklärt, „that it was important to show living, real people, looking directly in the camera as to address the viewer“.24 Auch die Familienporträts folgen diesem Prinzip. Durch die Konzentration auf Individuum und Familie und damit auf anthropologische Grundkonstanten kann sich der Betrachter, die Betrachterin wiedererkennen – jeder ist Sohn oder Tochter, vielleicht auch Vater oder Mutter. Soziale, politische und nationale Aspekte in den Biographien treten demgegenüber in den Hintergrund, wenngleich die Einzelschicksale auf der Vertiefungsebene mit einer eindrucksvollen Fülle von Dokumenten konkretisiert und zudem mit dem Täterhandeln verbunden werden.

In einem Interview aus dem Jahr 2006 hat Wolfgang Benz, Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin, angesichts von Plänen zur Errichtung eines deutschen Holocaust-Museums erklärt, „wir haben bereits ein Holocaust-Museum: Das Denkmal für die er-mordeten Juden Europas und der dazugehörende ‚Ort der Information‘ in Berlin. Dort wird die Geschichte der Schoa auf hervorragende Weise und auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft dokumentiert.“25 Gerade weil die Ausstellung unter dem Stelenfeld kein Holocaust-Museum sein sollte, ist der Ort der Information offenkundig zu einem solchen geworden – eine von mehreren paradoxen Wendungen in der Planungsgeschichte. Auch im Vergleich zum United States Holocaust Memorial Museum in Washington, zu Yad Vashem in Jerusalem, dem Mémorial de la Shoah in Paris und der Holocaust-Ausstellung im Imperial War Museum in London hat Berlin neue Maßstäbe der Ent-Nationalisierung gesetzt. Die inhaltlichen und nicht zuletzt räumlichen Beschränkungen, die dem Ort der Information zugrunde liegen, haben durch die Amalgamierung von emotionalem Gedenken und historischer Information tatsächlich eine Institution „neuen Typs“ hervorgebracht. Im Gegensatz zu anfänglichen Befürchtungen, dass eine solche Amalgamierung eine unzulässige Vermischung verschiedener Sphären und Funktionen sei, könnte es sich hier durchaus um einen produktiven Schritt handeln – um die Erkenntnis nämlich, dass die Rezeption von historischem Wissen ohnehin in keinem emotionsfreien Raum stattfindet.

1 Lars-Olav Beier u.a., Großstadt ohne Größenwahn, in: Spiegel, 19.3.2007, S. 22-38, hier S. 22. Für die Möglichkeit, das Archiv der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas zur Recherche der Medienberichterstattung zu nutzen, danke ich den MitarbeiterInnen der Stiftung, insbesondere Eva Brücker und Ulrich Baumann.

2 Aufruf der Bürgerinitiative „Perspektive Berlin“ an den Berliner Senat, die Regierungen der Bundesländer, die Bundesregierung [Januar 1989], abgedruckt in: Lea Rosh, „Die Juden, das sind doch die anderen“. Der Streit um ein deutsches Denkmal, Berlin 1999, S. 20.

3 Beier u.a., Großstadt (Anm. 1), S. 23.

4 Besuchermagnet Holocaust-Mahnmal, in: Spiegel, 29.4.2006, S. 19.

5 „Das Mahnmal ist ernst und macht trotzdem Spaß“, in: Tagesspiegel, 9.5.2006, S. 8 (Interview mit Peter Eisenman).

6 Christian Böhme gratuliert dem Holocaust-Mahnmal, in: Jüdische Allgemeine, 11.5.2006, S. 1.

7 Vgl. Jan-Holger Kirsch, Nationaler Mythos oder historische Trauer? Der Streit um ein zentrales „Holocaust-Mahnmal“ für die Berliner Republik, Köln 2003; Hans-Georg Stavginski, Das Holocaust-Denkmal. Der Streit um das „Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ in Berlin (1988–1999), Paderborn 2002; Claus Leggewie/Erik Meyer, „Ein Ort, an den man gerne geht“. Das Holocaust-Mahnmal und die deutsche Geschichtspolitik nach 1989, München 2005.

8 Heinrich Wefing, Wie ich schon sagte, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5.3.1999, S. 44.

9 Christoph Stölzl, Ein Plädoyer für das Handwerk der Information. Antwort auf Winfried Nerdinger, in: Sibylle Quack (Hg.), Auf dem Weg zur Realisierung. Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas und der Ort der Information. Architektur und historisches Konzept, Stuttgart 2002, S. 57-68, hier S. 58f.

10 Was ist noch kritisch?, in: ZEIT, 25.1.2001, S. 41 (Interview mit Eisenman). Er stellte allerdings selbst zahlreiche Interpretationen zur Verfügung (etwa „wogendes Getreidefeld“, „Wellen im Meer“). Der Widerspruch zur postulierten Deutungsoffenheit mag auch als ironische Reaktion auf das erbitterte Ringen um Eindeutigkeit in der Sinngebung des Denkmals zu lesen sein.

11 Zit. nach Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas (Hg.), Eröffnung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. 10. Mai 2005. Reden und Fotos, Berlin 2005, S. 11.

12 Ebd., S. 19.

13 Ebd., S. 29.

14 Anja Maier, Das Labyrinth der Gefühle, in: tageszeitung, 23.7.2007.

15 Vgl. etwa Leggewie/Meyer, „Ein Ort, an den man gerne geht“ (Anm. 7), S. 177-190.

16 Ebd., S. 232.

17 Vgl. Philipp Gessler, Streit um „the ort“ beendet, aber Kosten sind gestiegen, in: tageszeitung, 8.7.2000, S. 7.

18 Ulrich Raulff, Die Tiefe, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8.7.2000, S. 41.

19 Vgl. Günter Schlusche, Ein Denkmal wird gebaut. Geschichte, Planung und baulicher Kontext, in: Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas (Hg.), Materialien zum Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Berlin 2005, S. 14-29.

20 Grundkonzeption für den Ort der Information, Vorlage für TOP 5 der Kuratoriumssitzung am 6.7.2000, in: Quack, Auf dem Weg zur Realisierung (Anm. 9), S. 249-252. Ein erweiterter „Bericht zur inhaltlichen Konzeption des ‚Ortes der Information‘“ wurde dem Kuratorium der Stiftung am 29.3.2001 vorgelegt; siehe ebd., S. 253-262.

21 Eberhard Jäckel, Das Denkmal ist ein Kenotaph, in: ebd., S. 89-95.

22 Reinhard Rürup, Konsequente Reduktion des Stoffes, in: ebd., S. 127-139.

23 Diskussionsbemerkung von Hanno Loewy, in: ebd., S. 103; weiters: Jan-Holger Kirsch, Abgründiges Erinnern. Symposium „Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas und der Ort der Information auf dem Weg zur Realisierung“. Ein Bericht, in: Gedenkstätten-Rundbrief Nr. 105/2002, S. 29-34.

24 Zit. nach Irit Dekel, Ways of looking: Observation and transformation at the Holocaust memorial, Berlin, in: Memory Studies 2 (2009) H. 1, S. 71-86.

25 „Gut gemeinter Dilettantismus“. Wolfgang Benz im Gespräch mit Christian Böhme, in: Jüdische Allgemeine, 19.10.2006.![]()