Angela Merkel, damalige Bundesministerin für Frauen und Jugend,

im Jahr 1991 mit Kindern aus Tschernobyl, die zur Erholung in Deutschland waren

(Foto: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung/Julia Fassbender)

„Wenn die Kinder nach Deutschland kommen, bringen sie ihre eigene Botschaft mit. Ihre Körper und Seelen sind Zeugen der größten Industriekatastrophe der Geschichte und eines beginnenden atomaren Genozids, unüberhörbar warnend für uns alle. Ihre Botschaft lautet schlicht und einfach: Ich will leben.“1 Mit diesen metaphernreichen Worten umschrieb der damalige erste Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft „Den Kindern von Tschernobyl“, der ehemalige evangelische Pfarrer Burkhard Homeyer, 1995 die Grundlagen des Engagements des größten deutschen Tschernobyl-Netzwerkes. Ein Jahr später, zum 10. Jahrestag der Katastrophe, stellte die belarussische Schriftstellerin Svetlana Aleksievič mit Recht fest, dass Tschernobyl „zu einer Metapher, einem Symbol“ geworden sei.2 Der Name der Stadt steht für eine tiefe Verunsicherung, die den Glauben an den technischen Fortschritt, die Beherrschbarkeit von Risikotechnologien und die relative Sicherheit des alltäglichen Lebens zumindest vorübergehend ausgehöhlt hat. „Tschernobyl“ markiert einen „anthropologischen Schock“ (Ulrich Beck), das Atomzeitalter, Industrie- und Umweltkatastrophen, das Ende der Sowjetunion, Verstrahlung, im wörtlichsten Sinne unfassbares Leid, Angst, Behinderungen, Krankheit. Indes, Tschernobyl war mehr als bloß eine „semantische Katastrophe“, wie ein deutscher Kernphysiker lapidar mutmaßte.3 Tschernobyl zeigte nicht nur die Grenzen des technischen Fortschritts auf, sondern zugleich die Grenzen staatlicher Macht, die eigenen Bürger zu schützen. Tschernobyl veränderte als „focusing event“4 bisherige Auffassungen von Wissenschaft, Technik und Staatsbürgerschaft. Die Katastrophe5 forcierte den Zusammenbruch des Staatssozialismus, der den Anspruch erhob, eine Fülle fürsorgerischer Funktionen zu übernehmen, die zuvor den Familien oblagen. Aber nicht nur in sozialistischen Systemen stellte Tschernobyl die Autorität von wissenschaftlicher Expertise und Kalter-Kriegs-Rhetorik vom technologischen Fortschritt in Frage. Diese „politicization of knowing“ führte auch dazu, dass viele Eltern und Experten sich selbst als Staatsbürger und Umweltbewegte wahrnahmen, was die Anthropologin Krista M. Harper wiederum als „politicization of caring“ bezeichnet hat.6

Während die Diskussion um die Gefahren der Atomenergie in der Bundesrepublik lange vor der Katastrophe im ukrainischen Kernkraftwerk begonnen hatte, war am 26. April 1986 der bisher lediglich hypothetische Fall des „Größten Anzunehmenden Unfalls“ (GAU) eingetreten, das zuvor abstrakte „Restrisiko“ zur alltäglichen Gefahr und existenziellen Bedrohung geworden. Das Denken in Kategorien der positiven Sicherheit wurde von einem negativen Sicherheitsverständnis abgelöst – der allgemeinen Gewissheit, dass die Folgen der Katastrophe bleiben werden, dass die freigesetzte Strahlung sowohl in naher als auch sehr ferner Zukunft Gefahren für die Gesundheit sowie Einschränkungen der Lebensqualität verursachen wird, ohne dass über solche Folgen präzise Gewissheit zu erlangen wäre. Diese umfassende Verunsicherung äußerte sich nicht zuletzt in Ohnmachtserfahrungen und Angst.

Gleichzeitig stellte Tschernobyl einen deutlich wahrnehmbaren Wendepunkt im transnationalen zivilgesellschaftlichen Engagement dar. Wenn auch nicht sofort nach der Katastrophe, so eröffnete die Perestroika doch nach und nach Wege und Formen des Engagements, die im Denken des Kalten Krieges bis dahin nicht vorkamen und gleichzeitig Ausdruck und Ergebnis jener Prozesse waren, die sich seit den 1970er-Jahren in der Umwelt- und Friedensbewegung vollzogen hatten. Neben all den düsteren Metaphern ist „Tschernobyl“ somit auch Symbol einer über die Grenzen Europas hinausreichenden Solidaritätsbewegung, ein Symbol zivilgesellschaftlichen Engagements unzähliger kleinerer und größerer Gruppen. Die Bundesrepublik leistete – neben den USA, Italien und Japan – den größten Anteil der internationalen privaten Hilfe für die betroffenen Menschen in Belarus.7

2 ![]()

Seit Beginn der 1990er-Jahre bildeten sich über 1.000 größere und vor allem kleinere Organisationen in Deutschland, deren Anliegen es war bzw. noch ist, den Tschernobyl-Opfern zu helfen. Sie luden hunderttausende Kinder aus strahlenverseuchten Gebieten ein, damit diese sich einige Wochen oder Monate in „sicherer“ und „sauberer“ Umgebung erholen und/oder medizinisch betreuen lassen konnten. Auch wenn die Zahl der eingeladenen Kinder mittlerweile rückläufig ist, verbringen immer noch knapp 10.000 belarussische Kinder jährlich ihre Ferien in Deutschland.8 Parallel zur Kindererholung im Ausland entstanden Erholungszentren in „sauberen“ Regionen in Belarus selbst, beispielsweise das von der gleichnamigen deutsch-belarussischen Organisation geführte „Nadeschda“ (Hoffnung). Unzählige Container mit mehr oder weniger geeigneten Spenden wurden in die am meisten betroffenen Länder gebracht. Daneben fanden Fortbildungen für Bauern, Erzieher und Ärzte statt, entstanden auf deutsche Initiative und mit deutscher Finanzierung ganze belarussische Ortschaften auf der Grundlage alternativer Energiekonzepte für Umgesiedelte aus kontaminierten Gebieten.

Gegenstand dieses Aufsatzes ist das Engagement deutscher9 Tschernobyl-Initiativen in Belarus, das hier im Hinblick auf die soziale Konstruktion von Sicherheit untersucht wird. Dabei sollen insbesondere die Fundamente dieses Engagements herausgearbeitet und historisiert werden, die in den Neuen Sozialen Bewegungen der 1970er- und 1980er-Jahre zu suchen sind – vor allem in der Anti-AKW- und der Friedensbewegung. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Wahrnehmungen und Maßstäbe von Sicherheit und insbesondere Verunsicherung die Akteure in ihrem Engagement leiteten. Am Anfang steht eine kurze Skizze zur Atomeuphorie in den 1950er-Jahren. Daran schließt sich ein kursorischer Überblick zur Anti-AKW-Bewegung und zur „neuen“ Friedensbewegung an, denen sich ein Großteil der Initiativen und Akteure selbst zuordnete. Die Darstellung fokussiert dabei auf die sich verändernde Wahrnehmung von Angst und Verunsicherung als Movens für zivilgesellschaftliches Engagement in der Spätphase des Kalten Krieges. Nach einem kurzen Abriss des Ausmaßes und der Folgen des Unfalls im ukrainischen Atomkraftwerk werden schließlich das Tschernobyl-Engagement, seine Träger und seine Motive näher betrachtet.

Ausgegangen wird von einem Verständnis von Sicherheit als (Grund-)Bedürfnis und Gefühl,10 das hier vor allem über ein breites semantisches Feld an Gegen- und Erweiterungsbegriffen erschlossen wird (wie Unsicherheit, Bedrohung, Risiko, Gefahr/Gefährdung). Dabei nimmt Angst als Folge und gleichzeitig Ausdruck von Verunsicherung einen besonderen Platz ein, weil sie weder geregelt noch unterbunden werden kann. In der umfassenden Verunsicherungssituation wurden Ängste nicht nur artikulierbar, sondern gleichzeitig zu einem wichtigen Motor des politischen Engagements sowie der zivilgesellschaftlichen Mobilisierung. Angst wird hier nicht als anthropologische Konstante verstanden, sondern vielmehr als ein Phänomen, das sich in unterschiedlichen historischen und sozialen Konstellationen manifestiert.11

3 ![]()

1. Vom „Atomic Age“ zur „Atomic Angst“?

So infernalisch die Metaphern für die Katastrophe Tschernobyl ausfallen, so verband sich mit der causa efficiens, dem „Atom“,12 in den 1950er-Jahren zunächst eine Fülle hoffnungsvoller Bilder. Aus heutiger Sicht reichten sie weit in den Bereich des Phantastischen hinein und knüpften dabei auch an die Radioaktivitätsbegeisterung der 1920er-Jahre an. Die friedliche Atomenergienutzung avancierte zu einer „Integrationsideologie“ der 1950er-Jahre.13 Hätte die Atomkraft ausschließlich der Stromerzeugung gedient, hätte der „Mythos vom ‚Atomzeitalter‘“ jedoch kaum entstehen können.14 Es waren gerade die utopistischen Metaphern, die die Begeisterung für die Kräfte der Radioaktivität schürten. Gleichzeitig erschienen diese als geeignetes Mittel, die schrecklichen Erinnerungen an Hiroshima und Nagasaki zu relativieren und den Blick in eine buchstäblich – und zu diesem Zeitpunkt noch positiv – strahlende Zukunft zu richten.

Neben einigen Stromproduzenten sahen sich auch Wissenschaftler, Politiker und Literaten im Bann einer allumfassenden Nutzung des Atoms in Biologie, Medizin, Landwirtschaft oder gar Tourismus. Die Einsatzmöglichkeiten der Atomphysik schienen nahezu grenzenlos zu sein: von der Revolutionierung der chemischen Industrie durch die Strahlenchemie über Meerwasserentsalzung und Wüstenbewässerung bis hin zur Erschließung arktischer Gebiete. Kleinreaktoren sollten nicht nur in Schiffen und U-Booten zum Einsatz kommen, sondern auch in Flugzeugen, Zügen, Autos oder Klimaanlagen.15 Dabei waren solche Vorstellungen nicht auf Hitzköpfe oder Phantasten beschränkt.16 Während die Bevölkerung insgesamt, geprägt von den Hiroshima-Bildern, eher skeptisch und ängstlich blieb, fanden sich viele Befürworter vor allem in den gebildeten Schichten. Alternativen zur Atomenergie fielen im Zuge dieser Euphorie einer Verdrängung anheim.17

Die politische Wirklichkeit in den „langen 1950er-Jahren“18 sah hinsichtlich der Atomkraft dennoch alles andere als angstfrei aus: Der bedrohliche Wettlauf zwischen den Atommächten mit immer gefährlicheren Bombentests führte 1956 bei der bundesdeutschen Bevölkerung zu einer Wende in der Beurteilung der Atomenergie. Das Atomministerium erkannte „da und dort“ sogar eine „Strahlenangstpsychose“.19 Diese Angst richtete sich auch gegen eine friedliche Nutzung und drang bis in Alltagsgespräche vor. Angesichts der bekannt gewordenen verheerenden Folgen amerikanischer Atomtests auf dem Bikini-Atoll für unbeteiligte japanische Fischer entwickelte sich die Angst vor radioaktiven Niederschlägen erstmals jenseits eines „heißen“ Krieges zu einem Thema. Einer Umfrage zufolge unterstützten 1959 nur 8 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung die uneingeschränkte Nutzung der Atomenergie. 17 Prozent fürchteten, dass die Entwicklung der zivilen Nutzung eines Tages zu einem Atomkrieg führen könnte.20

4 ![]()

Statt von einer ungebremsten Euphorie waren die 1950er-Jahre schließlich von divergierenden Erwartungen geprägt – einerseits von Atomeuphorie, andererseits von der öffentlichen Erkenntnis der mit Atomwaffen verbundenen Gefahren.21 Zunehmend wurden Sorgen geäußert über die gesundheitlichen Schäden durch freigesetzte Radionuklide – Sorgen, die bereits nach Hiroshima und Nagasaki hätten aufkommen können, aber erst zehn Jahre später Gestalt annahmen. Ihren ersten institutionalisierten Ausdruck fand diese Verunsicherung in den Pugwash-Konferenzen gegen Nuklearversuche (ab 1957) und im Göttinger Manifest, mit dem 18 namhafte Atomphysiker ebenfalls 1957 vor der „lebensausrottenden Wirkung“ der Atomwaffen warnten, gegen die es keinerlei Schutz gebe.22

Während noch 1968 die Mehrheit der bundesdeutschen Bevölkerung „Atom“ vorwiegend mit der Bombe und nur in Ausnahmefällen mit Kernkraftwerken assoziierte,23 erfuhr das Thema im Laufe der 1970er-Jahre eine starke symbolische Aufladung, die zunehmend auch die zivile Nutzung nuklearer Energie einbezog. Infolgedessen nahm der Atomdiskurs einen zentralen Stellenwert in den nun aufkommenden Umweltdebatten ein.24

Die Entwicklung der Anti-Atomkraft-Bewegung, einer der größten Protestbewegungen in der Geschichte der Bundesrepublik, durchlief bis Ende der 1970er-Jahre vier Phasen.25 Die Frühphase setzte mit dem Bau der ersten Forschungsreaktoren in Karlsruhe und Jülich 1957 ein und dauerte bis Ende der 1960er-Jahre. Der Protest war zunächst lokal begrenzt und wurde auf offiziellen Wegen vorgetragen. Bürgermeister und Stadt- bzw. Gemeinderäte waren dabei die führenden Kräfte. Zunächst ging es jedoch weniger um die spezifischen Gefahren der Radioaktivität, sondern um allgemeine Veränderungen der Landschaft und des lokalen Wirtschaftsgefüges. Mit der Opposition gegen das Atomkraftwerk Würgassen Ende der 1960er-Jahre weitete sich die Protestbewegung erstmals überregional aus und bezog sich auch zunehmend auf die Kernkraft selbst. Doch die Schwelle zu plebiszitären oder außerrechtlichen Methoden wurde auch in Würgassen noch nicht übertreten.

5 ![]()

Erst mit dem Anti-AKW-Protest in Wyhl 1975 entstand eine Massenbewegung; sie entwickelte Elemente von Aktionsprotest, die heute zum Standardrepertoire gehören.26 Wyhl wurde zum „Symbolbegriff“27 für den Widerstand der Anti-Atomkraft-Bewegung. Allerdings standen die Motive für die Proteste auch hier zunächst nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem geplanten Kernkraftwerk, sondern richteten sich vor allem gegen ein „Ruhrgebiet am Oberrhein“, das mit Überfremdung, Zerstörung der Agrarlandschaft und Verschlechterung der Kaiserstuhl-Weine durch die Nebelschwaden der Kühltürme assoziiert wurde. In Wyhl schloss der lokale Widerstand erstmals eine Reihe von wirkungsmächtigen Bündnissen – mit der politischen Linken, mit der Wissenschaft (vor allem mit der Universität Freiburg) und mit „Atomtouristen“. Dadurch gelang es, überregional Aufmerksamkeit zu wecken und neue Argumentationslinien gegen die Atomenergie zu formulieren. Zudem näherte sich die Bewegung auch immer mehr dem Problem der Störfälle an – eine Wendung, die die Reaktorsicherheitsexperten längst vollzogen hatten, die aber in der Öffentlichkeit noch nicht angekommen war.

Von Gewalt geprägt war besonders die Eskalationsphase der Proteste von 1976/77. Infolge der Einrichtung des „nuklearen Entsorgungsparks“ Gorleben konzentrierte sich der Protest auf das ungelöste Problem des Atommülls.28 In dieser Phase entwickelte sich die Kernkraftkontroverse zu einem zentralen gesellschaftspolitischen Thema. Zahlreiche Publikationen erschienen, immer mehr Stimmen wurden laut und heizten einen breiten Angstdiskurs an. Einen knappen Monat vor der Reaktorexplosion in Tschernobyl erlebte die Anti-AKW-Bewegung mit der Massendemonstration am Osterwochenende 1986 in Wackersdorf noch einmal einen Höhepunkt.29

Die Anti-AKW-Bewegung entstand in den 1960er- und 1970er-Jahren im Kontext der „Inkubationszeit einer neuen Subjektkultur“, in der sich eine zunehmend „ubiquitäre Angst“ ausbreitete.30 Dabei reagierte das „angstbesetzte Selbst“ der 1970er-Jahre durchaus auf eine steigende Anzahl realer Gefahren im Zeitalter von Wirtschaftskrise, Umweltzerstörung und Terrorismus. Gleichzeitig schuf die „neue Subjektivität“ erst jene Wahrnehmungsraster, über die die Bedeutungen dieser Gefahren für das Individuum zu erschließen waren. Im Mittelpunkt stand eine möglichst „authentische“ Artikulation der eigenen Betroffenheit und Emotionalität, die – anders als die emotional verschwiegene traditionelle bürgerliche Kultur – der Angst eine Sprache verlieh. Dabei konnte die eigene Betroffenheit – auch und gerade in Verbindung mit Angst – zum Movens politischen und gesellschaftlichen Engagements werden. Das bedeutete nicht, dass alle Bundesbürger in den 1970er-Jahren Angst empfanden. Wie Frank Biess herausgearbeitet hat, stellte Angst nur eine Dimension im „subjektiven Emotionshaushalt“ dar, und zwar sowohl auf der normativen Ebene der Subjektkulturen als auch auf der Ebene alltäglicher Gefühlspraktiken. Genau diese zunehmende Akzeptanz und Aussprechbarkeit von emotionaler Betroffenheit waren wesentliche Voraussetzungen für das Tschernobyl-Engagement.

6 ![]()

Angst war auch ein zentraler Bezugspunkt der „neuen“ Friedensbewegung; sie erschien geradezu als direkte Antwort auf die atomare (Kriegs-)Bedrohung.31 Die Bewegung bündelte eine Vielzahl von Ängsten und fundamentalen Verunsicherungen: die Angst vor einem Dritten Weltkrieg, vor einer Zerstörung der Umwelt sowie die Angst vor Technik und den unkontrollierbaren Folgen ihrer Nutzung. Die Aktivisten gingen nun über einen reinen Protest hinaus und forderten eine alternative Lebensweise, die solidarischer, friedlicher und ökologisch angepasster sein sollte. Dabei kam es zu weitgehenden Überlappungen mit Teilen der Umwelt- bzw. Anti-AKW-Bewegung, was sich auch in der Selbstbezeichnung „Ökopax“-Bewegung äußerte. Die „neue“ Friedensbewegung war in Abgrenzung zur „ersten“ Friedensbewegung der 1960er-Jahre weltanschaulich heterogen, ihre Protagonisten waren aber vor allem christlicher, pazifistischer, linker oder alternativer Herkunft. Weil sie sich weitestgehenden Gewaltverzicht auf die Fahnen schrieb und insbesondere auf symbolische Aktionen setzte, gewann sie Glaubwürdigkeit bis hinein ins bürgerlich-konservative Lager und konnte sich auf ein „dickes Sympathiepolster“ in nahezu allen Kreisen der Bevölkerung betten.32

Eine wichtige Voraussetzung für das spätere Tschernobyl-Engagement war nicht nur die Zunahme der „Atomangst“, sondern auch die Abnahme der „Angst vor den Russen“. Als Legitimationsgrundlage der westlichen Rüstungsanstrengungen verlor sie immer mehr an Glaubwürdigkeit.33 Insbesondere in der Ökopax-Bewegung stellte Angst „als politisierter und politisch anerkannter emotionaler Zustand“ lediglich eine Zwischenetappe auf dem Weg zum Handeln dar. Als ihr semantisches Gegenstück erschien nicht nur die direkte Negation („keine Angst“); ausgewählt wurden eher sinnbildliche Gegenbegriffe wie „Mut“ und „Hoffnung“, die Engagement geradezu als zwingend erschienen ließen.34

7 ![]()

2. Das eingetretene „Restrisiko“: Die Katastrophe von Tschernobyl

Bis heute sind nicht alle technischen, physikalischen, biologischen, medizinischen und psychologischen Folgen der Reaktorexplosion vom 26. April 1986 bis ins Detail aufgeschlüsselt, und es wird mit widersprüchlichen und ungenauen Angaben hantiert.35 Als gesichert gilt, dass ein planmäßiger Test die Explosion auslöste, die weite Teile von Belarus, der Ukraine und Russland, aber auch des restlichen Europas und weit darüber hinaus radioaktiv verstrahlte. Über dem heutigen Belarus, das in der öffentlichen und wissenschaftlichen Tschernobyl-Wahrnehmung nach wie vor im Schatten der Ukraine steht, gingen etwa 70 Prozent des gesamten radioaktiven Fallouts nieder. 23 Prozent des belarussischen Territoriums wurden mit mehr als einem Curie Cäsium-137 pro Quadratkilometer verseucht.36

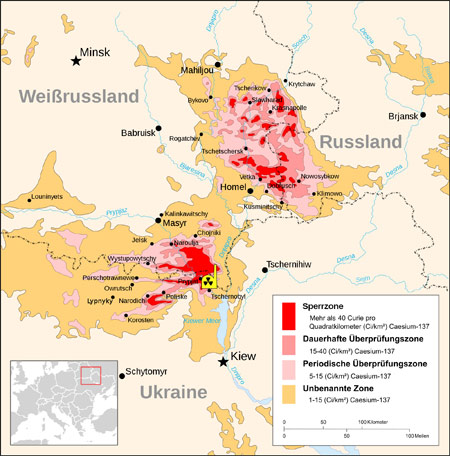

Verstrahlung der Gebiete um Tschernobyl durch Caesium-137 im Jahr 1996,

10 Jahre nach der Reaktorkatastrophe

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tchernobyl_radiation_1996-de.svg;

Lizenz: CC BY-SA 2.5)

Nachdem die ersten Meldungen aus Skandinavien eingetroffen waren, kursierten auch in der Bundesrepublik bald dramatische Gerüchte über einen atomaren Unfall in der Sowjetunion mit verheerenden Ausmaßen. Während die Bundesregierung beschwichtigte, schätzten die Bundesländer die Gefahren sehr unterschiedlich ein und erteilten zum Teil panische Empfehlungen. Freibäder und Badeseen sollten gemieden werden, Kinder nicht im Freien spielen, Straßenschuhe vor den Haustüren bleiben, auch Erwachsene sich nicht ungeschützt dem Regen aussetzen. Mit jeder neuen Anordnung wuchsen Unsicherheit und Verwirrung.

„Spiegel“-Titel vom 12.5.1986

Neben den zahlreichen Schwierigkeiten, die Radioaktivität und deren möglichen Einfluss auf den Menschen zu messen, variiert die radioaktive Umweltbelastung sehr stark und erschwert es damit zusätzlich, Risiken einzuschätzen. Fleckenartig kann sie selbst innerhalb einer Ortschaft sehr unterschiedlich ausfallen. Davon, dass das Leben in den besonders betroffenen Regionen „in normalen Bahnen“ verlaufe, wie der belarussische Präsident Lukašėnka nicht müde wird zu betonen, kann also kaum die Rede sein.37 In Belarus haben sich seit Tschernobyl nicht nur Besiedelungsmuster geändert (durch Evakuierung, Umsiedlung und Wiederansiedelung), sondern auch Wahrnehmungen von Landschaften, Ernährungsgewohnheiten und kulturelle Praktiken.

Noch schwieriger als die radioökologischen Auswirkungen sind langfristige medizinische Folgen zu bewerten. Zwar lässt sich heute mit großer Gewissheit sagen, dass Krebserkrankungen – und hierbei insbesondere früher sehr selten aufgetretene Formen wie Schilddrüsenkrebs bei Kindern – sowie Atemwegs-, Augen-, Blut-, Herz- und Magen-Darmtrakt-Erkrankungen, Diabetes, Immundefekte („Tschernobyl-Aids“), verschiedene Formen von Dystonie (eine neurologisch bedingte Bewegungsstörung) und Enzephalopathie (ein Sammelbegriff für verschiedene krankhafte Veränderungen des Gehirns) nach der Katastrophe stark zugenommen haben. Allerdings ist eine direkte Verbindung zur Katastrophe oft problematisch, da noch zahlreiche andere Faktoren als mögliche Krankheitsursachen in Frage kommen. Darüber hinaus reagiert jeder menschliche Organismus unterschiedlich auf Strahlung. Expertenaussagen zu den in Folge der freigesetzten Radioaktivität prognostizierten zusätzlichen Krebstoten schwanken aufgrund unterschiedlicher methodischer Vorgehensweisen zwischen mehreren Hunderten und Hunderttausenden.38 Diese ungenauen Angaben wie auch die Verwendung von immer wieder anderen Zahlen und Bezugspunkten bilden den Resonanzboden für mannigfaltige Verunsicherung, Ängste und auch Panik.

8 ![]()

3. Von der Angst zum Engagement

„Angst verlangt stets nach einem Gegenentwurf“, stellt Bernd Greiner fest; sie sei auf Dauer weder für Individuen noch für Kollektive auszuhalten.39 Während Einzelne möglicherweise psychischen Schaden erleiden, können Gesellschaften an die Grenzen politischer Integration und Kohäsion stoßen, wenn der Staat seinem ureigensten Zweck – nämlich Sicherheit und Freiheit vor Angst und Verunsicherung zu gewährleisten – nicht mehr gerecht werden kann.40 Als einer der Gegenentwürfe kann das Engagement der deutschen zivilgesellschaftlichen Initiativen zur Linderung der Folgen von Tschernobyl in Belarus gedeutet werden. Dabei stand die Verunsicherung in der Bundesrepublik von Anfang an in einem wechselseitigen Verhältnis zur Angst auf der belarussischen Seite. Die emotionale Betroffenheit verknüpfte sich mit einer moralischen Selbstverpflichtung zum Engagement. Dabei ist zu bedenken, dass Wohltätigkeit als „individuelles prosoziales Handeln“ eine betont subjektive Komponente besitzt. Derartiges Handeln hat zum Ziel, Menschen zu helfen, die in den Augen des „Wohltäters“ als bedürftig erscheinen. Dabei ist der – wandelbare – Werthorizont der Engagierten entscheidend.41 Statt von einer Dichotomie zwischen prosozialen Handlungsmotiven wie Solidarität, Hilfsbereitschaft oder Gemeinwohlorientierung auf der einen Seite und Sorge um das eigene Wohlergehen, Selbstwertsteigerung sowie Selbstverwirklichung auf der anderen Seite zu sprechen, ist es angemessener, Wohltätigkeit als „potenzielle Bereicherung“ für die Initiativen zu sehen. So schließen sich prosoziales Verhalten und Eigennutz keinesfalls aus.42

Aufgrund der massenmedialen Durchdringung war der Westen besser mit Informationen über mögliche Folgen und das Ausmaß des Unfalls versorgt, was auch sehr viel schneller zu einer Verunsicherung größerer Bevölkerungskreise führte, als dies in Belarus der Fall war. Dort nahm die Angst der nicht unmittelbar Betroffenen (Angestellte des AKW, die so genannten Liquidatoren, Evakuierte und Umgesiedelte) erst nach und nach Gestalt an, wie die Aussage Henadz’ Hrušavojs bestätigt, des Leiters der belarussischen Partnerorganisation der deutschen Bundesarbeitsgemeinschaft „Den Kindern von Tschernobyl“: „Die Angst kam nicht sofort. In unserem Bewusstsein passte sie nicht zum friedlichen Atom. Unser Weltbild sah so aus: Das kriegerische Atom, das ist ein unheilvoller Pilz am Himmel, wie in Hiroshima und Nagasaki, Menschen, die in einer Sekunde zu Asche verbrennen; das friedliche Atom dagegen, das ist eine harmlose Glühlampe.“43

Wenn also die deutsche Tschernobyl-Hilfe anfangs keine Reaktion auf einen „Hilferuf“ aus Belarus war, bedarf es einer Erklärung, worauf sie eigentlich reagierte. Tatsächlich lassen sich die „positiven psychischen Gratifikationen“ als bedeutsame individualpsychologische Motive, die Lingelbach für den bundesdeutschen Spendenmarkt herausgearbeitet hat,44 auch im Tschernobyl-Engagement ausfindig machen. Der Einsatz für andere – ob nun durch eine Spende oder durch die zeitweise Aufnahme eines „Tschernobyl-Kindes“ – ermöglicht es, paternalistisch motivierte Überlegenheitsgefühle auszuleben. Damit geht eine Versicherung einher, dass man nicht zu jenen gehört, die Hilfe benötigen. Ein wirksames Mittel zur Angstbewältigung kann Engagement werden, wenn sich die Engagierten empathisch in die Lage der Bedürftigen versetzen und sich dadurch mit deren Verunsicherung und Angst (oder zumindest den eigenen Vorstellungen davon) identifizieren. Mit dem Engagement können dann wiederum Gefühle der Verunsicherung abgebaut werden.

9 ![]()

„Aussöhnung mit hochgekrempelten Ärmeln“ nannte der Journalist Johannes Voswinkel das deutsche Tschernobyl-Engagement in Belarus.45 Der Beginn des Engagements deutscher Initiativen zur Linderung der Tschernobyl-Folgen in Belarus stand in einem engen Zusammenhang mit der teilweisen Öffnung der Sowjetunion im Zuge der Perestroika sowie mit der Erforschung und Erinnerung der von Deutschen auf sowjetischem Territorium begangenen Verbrechen während des Nationalsozialismus. Offizielle sowjetische Statistiken geben die Zahl der Toten während der Besatzungsherrschaft allein in Belarus mit mehr als 2,2 Millionen Menschen an.46 1988 und 1989 fanden erste protestantische Pilgerfahrten in die noch existierende Sowjetrepublik Belarus statt, als Bitte „um Frieden und Versöhnung“.47 Ein großer Teil des Engagements der deutschen Tschernobyl-Initiativen nahm seinen Ausgang in der christlichen Versöhnungsarbeit.48 Dadurch ergaben sich erste Anknüpfungspunkte zu dem bis dahin eher unbekannten Land, in dem die Erinnerungen an die Schrecken des Zweiten Weltkrieges bis heute hochaktuell sind und nicht selten in einem Atemzug mit der Erinnerung an Tschernobyl thematisiert werden. Die Avantgarde der deutschen Tschernobyl-Gruppen konnte dabei schon auf umfangreiche Erfahrungen in der Versöhnungsarbeit zurückgreifen, beispielsweise mit Israel, Polen oder Norwegen.

Hier lässt sich ein weitreichender Effekt der Erinnerungskultur der 1960er- und 1970er-Jahre auf die Akteure feststellen. Die emotionalisierte, subjektive Auseinandersetzung mit der deutschen NS-Vergangenheit wurde durch die zunehmende Medialisierung des Themas verstärkt.49 Auf die Leiden des belarussischen Volkes machte dabei vor allem der 1985 produzierte und viel rezipierte Film „Idi i smotri“ („Geh/Komm und sieh“) aufmerksam, der 1987 in der Bundesrepublik von der Jury der Evangelischen Filmarbeit zum „Film des Monats“ gewählt wurde. Die Vorlage zum Film schrieb der belarussische Schriftsteller und spätere Tschernobyl-Engagierte Ales’ Adamovič. Mit den Augen des Jungen Florja werden darin auf drastische Art und Weise die Schrecken der nationalsozialistischen Verbrechen in Belarus geschildert.

Die Berührungsängste vor allem älterer belarussischer Hilfsadressaten gegenüber den deutschen Helfern sind Ausdruck des multidimensionalen Spannungsfeldes „Opfer des Nationalsozialismus/Sieger/Opfer der Atomkatastrophe versus Täter des Nationalsozialismus/Besiegte/Helfer nach der Atomkatastrophe“, für dessen Auslotung und Historisierung weitere Forschungen sehr lohnend erscheinen. Die Konstellation allein im Kalten-Kriegs-Schema Freund/Feind zu betrachten, reicht als Erklärung nicht aus; vielmehr gilt es, die komplexen Prozesse von Viktimisierung einerseits und Heroisierung andererseits aufzuschlüsseln.

10 ![]()

4. Zwischen Betroffenheits- und Expertenwissen

Abgeordnete der GRÜNEN aus dem Bonner Stadtrat und Geschäftsführer der Fraktion mit Kisten von verstrahltem Salat, bei einer Demonstration vor der sowjetischen Botschaft in Bonn, 9.5.1986

(Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung, Zeitgeschichtliche Sammlung, Signatur 6/FOTB000632, Foto: Rainer F. Steußloff)

(Anm. d. Red.: In der Druckausgabe dieser Zeitschrift ist irrtümlich angegeben, die Personen seien Bundestagsabgeordnete der GRÜNEN gewesen. Wir bedauern den Fehler und danken Rainer F. Steußloff für den Korrekturhinweis.)

Die Auseinandersetzung mit den Folgen der Reaktorkatastrophe in den deutschen Initiativen, auch im Wechselspiel mit ihren belarussischen Partnern, war von Anfang an durch ein Spannungsverhältnis zwischen subjektivem, vornehmlich emotional grundiertem Betroffenheitswissen (Verunsicherung, Angst vor Krankheit und Tod) und sachlichem, wissenschaftliche Objektivität beanspruchendem Expertenwissen bestimmt. Zwar wurde die Kernenergie-Entwicklung in der Bundesrepublik bis weit in die 1970er-Jahre „geflissentlich als Nicht-Politikum“, als durch Sach-Rationalität bestimmtes Feld und als reine Angelegenheit der Experten präsentiert, doch war es äußerst schwierig zu unterscheiden, wer als „Experte“ gelten konnte und wer nicht.50 Auch wenn das Vertrauen in Experten im Zuge der Entstehung der Neuen Sozialen Bewegungen in der Bundesrepublik gesunken war und damit eine zusätzliche Verunsicherung einherging, so ist doch deutlich zu erkennen, dass die Expertenmeinungen nach Tschernobyl wieder stark an Bedeutung gewannen. Das Verlangen nach verlässlichen, Gewissheit gebenden Zahlen in einer Zeit voller Unsicherheit schien unstillbar zu sein. Krankheits-, Verstrahlungs- und Todesstatistiken spielten und spielen eine große Rolle in den Argumentationen der helfenden und der empfangenden Initiativen. Besonders deutlich wird das im Umgang mit Krebsstatistiken.

Die Suche nach Maßstäben, die eine Einordnung des scheinbar nicht Einzuordnenden zuließen und gleichzeitig das ehrenamtliche Engagement rechtfertigten, trug dazu bei, hochkomplexe Sachargumentationen mit Wertüberzeugungen zu bündeln.51 Dabei wurde den Experten, allen voran Medizinern und Physikern, ein beachtlicher Vertrauensvorschuss gewährt.52 Statistiken wurden als Ressource im Wettbewerb um Unterstützung in der Bundesrepublik, aber auch um Hilfeleistungen auf der belarussischen Seite verwendet. Dabei hatte es zuweilen den Anschein, dass wissenschaftliche Argumente nur vordergründig bedeutsam waren und sich verselbstständigen konnten, wenn wissenschaftliche und humanitäre Aspekte vermischt wurden. Appellativ und mobilisierend wurden Statistiken eingesetzt, um Fördergelder, Unterstützer oder neue Mitstreiter zu gewinnen und sich der Berechtigung des eigenen Engagements zu vergewissern. Dabei traten auch Fälle von Übertreibungen, unangemessenen Vergleichen oder Tradierungen von Klischees auf.53 Auch konnten Zahlen gegenüber der Öffentlichkeit in besonders eindringlichen und zum Teil überdimensionierten Formen dargestellt werden.54 Gleichzeitig haben die Initiativen für sich selbst eine Art neues Expertentum hervorgebracht: „Sie sind dabei zu den eigentlichen ‚Experten‘ von Tschernobyl geworden, mit ihren eigenen Augen und Ohren.“55

Diskurse über Gesundheit und die zunehmende Sorge um das gesundheitliche Wohlergehen spielten als Teil der zivilgesellschaftlichen Mobilisierungen in den Umweltbewegungen seit den 1970er-Jahren eine entscheidende Rolle. Es fand ein Paradigmenwechsel im Spannungsfeld von Umwelt und Gesundheit statt: Letztere wurde immer mehr sozial-ökologisch definiert und eng mit normativen Konzepten von Sicherheit, Wohlbefinden, Lebensqualität, Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit verbunden. Einen zentralen Platz in solchen Diskursen nahm Krebs ein. In der Literatur, Populärwissenschaft und Wissenschaft fand eine umfassende Auseinandersetzung mit der „Zivilisationskrankheit“ statt, die oft auch von einer autobiographischen Komponente geprägt war und die Umwelt als krankmachend thematisierte. Damit ging eine Sensibilisierung für in Umwelt und Ernährung unsichtbare krebserregende Stoffe einher. Die subjektive Auseinandersetzung mit Krankheit hatte eine stark gesellschaftskritische Komponente; sie verlieh politischer Kritik eine neue Form von „existentieller Dringlichkeit und Emotionalität“.56

11 ![]()

Der zahlenmäßig weitaus größte Teil der deutschen Tschernobyl-Initiativen hat sich den „Tschernobyl-Kindern“ verschrieben, was auch in der Wahl des jeweiligen Organisationsnamens zum Ausdruck kommt. Ebenso wie in Belarus hat sich in Deutschland eine Vielzahl von Initiativen mit nahezu identischen Namen herausgebildet, nicht selten in Anlehnung an belarussische Partnerorganisationen. Dabei ist bis heute die Organisation der nicht unumstrittenen Kindererholungsreisen nach Deutschland die verbreitetste Form des Engagements.

In der Bundesrepublik ist das allgemeine Spendenaufkommen laut Lingelbach generell am größten, wenn es sich um Kinder oder Katastrophenopfer handelt. Dies lässt sich für das Beispiel Tschernobyl ebenfalls belegen, wenn unter „Spende“ auch ehrenamtliches Engagement gezählt wird. Kinder gelten als besonders „würdige“, unschuldige und verletzbare Bedürftige. Sie wecken Hilfs- und Beschützerinstinkte; gleichzeitig vermitteln sie dem Engagierten aber auch ein Gefühl von Macht und Machbarkeit, was bei Erwachsenen nur eingeschränkt der Fall ist.57 In der Kommunikation nach außen erschienen im Fall der Tschernobyl-Kinder zum einen optimistische, lebensbejahende Metaphern wie „Brücke des Friedens“, andererseits auch eine nihilistische, stigmatisierende Rhetorik wie „Kinder ohne Zukunft“, „Todgeweihte“ oder „Generation Tschernobyl“.

In Bezug auf die bildliche Darstellung wurde dabei hin und wieder die Grenze zur „Pornographie des Elends“ überschritten,58 wenn behinderte, entstellte Kinder – in manchen Fällen sogar nackt – zur Schau gestellt wurden, ohne dass dafür eine zwingende Notwendigkeit bestanden hätte.59 Mag sich dahinter auch eine medizinisch-aufklärerische Motivation verbergen, so erklärt dies nicht, warum die Bilder in nicht-medizinischen Abhandlungen verwendet wurden. Der Einsatz solcher Bilder dient offenbar der Aufmerksamkeitssteigerung, von der sich die Initiativen wiederum erhoffen, dass sie einen Hilfeimpuls auslösen.

Mit dem klassischen Prinzip der Kinderhilfe als Investition in die Zukunft sind in einigen Initiativen auch politische Ambitionen verbunden. In Bezug auf das autoritäre Regime in Belarus schwingen dabei vor allem Hoffnungen auf Demokratisierung mit. Viele Hilfsgruppen hoffen, dass die Erfahrungen, die die Kinder in den westdeutschen Gastfamilien gesammelt haben, zu einer Öffnung der politischen Verhältnisse in Belarus beitragen. Inwieweit ehemalige „Tschernobyl-Kinder“ tatsächlich demokratische Werte verinnerlicht haben, ob dies mit den Gastaufenthalten in Deutschland zu tun hat und ob diese Werte dann auch zu Handlungen führen, ob sich die „Tschernobyl-Jugend“ also tatsächlich für eine demokratische Öffentlichkeit einsetzt, wie es manche Initiativen explizit anstreben, wird noch zu erforschen sein.

12 ![]()

Ohne die Entwicklung der Neuen Sozialen Bewegungen der 1970er- und 1980er-Jahre und hierbei insbesondere der Anti-Atomkraft-Bewegung und der „neuen“ Friedensbewegung ist das Engagement der deutschen Tschernobyl-Initiativen nicht zu verstehen. Die „neue Kultur der expressiven Emotionalität“,60 die eng mit einer zunehmenden Verunsicherung hinsichtlich ökologischer Gefahren verbunden war, wirkte sich entscheidend auf die Aktionsformen, Selbstdeutungen und Kommunikationsstile der Tschernobyl-Initiativen aus. Das Engagement für die Linderung der Katastrophenfolgen basierte nicht allein auf der Wahrnehmung der unmittelbaren Folgen, die in ihrer Gänze ohnehin nicht zu fassen waren, sondern ebenso auf einem allgemeinen Gefühl der Verunsicherung und zunehmenden Sensibilisierung im „Umweltzeitalter“. Wie gezeigt wurde, spielte Angst – vor allem um Gesundheit und Wohlergehen – dabei eine zentrale Rolle. Indem Angst artikulierbar und inszenierbar wurde, entfaltete sie ein mobilisierendes Potenzial. Hier bieten sich interessante Anknüpfungspunkte, körperliche Dimensionen in die Emotionengeschichte zu integrieren.61

Gleichzeitig gab der Wandel in der Erinnerungskultur einen maßgeblichen, wenn auch indirekten Impuls für das Engagement. Die Mehrheit der Initiativen verstand (und versteht) sich nicht nur als Versöhnungsinitiatoren, sondern auch als Mahner an die Atomkatastrophe. Ihnen gelang es, ein Bewusstsein für die Gefahren der Atomenergienutzung bis weit in die deutsche Provinz hineinzutragen. Unwillkürlich schärften die grenzenüberschreitenden Folgen der Katastrophe und das Engagement darüber hinaus auch das Bewusstsein für ein Gesamteuropa als geographischen Raum, in dem ökologische Gefahren selbst vor Eisernen Vorhängen nicht Halt machen.

Die verschiedenen Ausprägungen des zivilgesellschaftlichen Engagements, die Herausbildung transnationaler Bündnisse auf zivilgesellschaftlicher Ebene, teilweise auch mit finanzieller Unterstützung seitens des Staates, lassen sich als eine neue Form von Sicherheits- und Außenpolitik innerhalb einer global civil society lesen, in der die von Medien vermittelte Problemsicht einen starken Einfluss ausübt. Durch das rege Engagement von Nichtregierungsorganisationen werden die Zuständigkeiten des Staates teils aufgeweicht; teils wird aber auch ein verstärktes staatliches Handeln eingefordert. Im Fokus dieser globalen Zivilgesellschaft steht die human security, die die Aufmerksamkeit auf die (Sicherheits-)Bedürfnisse von Individuen anstelle von Staaten lenkt und die eng verknüpft ist mit Bürger- und Menschenrechtsdiskursen. Die Netzwerke, die in der Folge von Tschernobyl entstanden, führten nicht nur zu transnationalen zwischenmenschlichen Kontakten, sondern bildeten auf allen beteiligten Seiten auch Fertigkeiten heraus, mit Verunsicherungssituationen umzugehen.

1 Burkhard Homeyer, Wenn die Kinder kommen, dann bringen sie ihre Botschaft mit. Internationale humanitäre Zusammenarbeit – Einsichten und Ergebnisse, in: Rundbrief der Bundesarbeitsgemeinschaft „Den Kindern von Tschernobyl“ in Deutschland, Juni 1995, Heft 1, S. 2f.

2 Svetlana Aleksievič, Černobyl’skaja molitva. Chronika buduščego [Tschernobylgebet. Chronik der Zukunft], Moskva 1998, S. 25 (meine Übersetzung). Im vorliegenden Aufsatz verwende ich die wissenschaftliche Transliteration – mit Ausnahme feststehender Begriffe wie „Tschernobyl“, die entsprechend der Duden-Schreibweise wiedergegeben werden.

3 Zit. nach Hans Lenk, Übergröße der Verantwortung? Vor und nach Tschernobyl, in: Ethica 4 (1996), S. 363-376, hier S. 363.

4 Thomas A. Birkland, Natural Disasters as Focusing Events. Policy Communities and Political Response, in: International Journal of Mass Emergencies and Disasters 14 (1996), S. 221-243.

5 „Katastrophe“ wird hier und im Folgenden im Sinne der (soziologisch dominierten) Disaster Studies als Prozess und nicht lediglich als Ereignis verstanden.

6 Krista M. Harper, Chernobyl Stories and Anthropological Shock in Hungary, in: Anthropological Quartely 74 (2001), S. 114-123, hier S. 114.

7 Astrid Sahm, Auf dem Weg in die transnationale Gesellschaft? Belarus und die internationale Tschernobyl-Hilfe, in: Osteuropa 56 (2006) H. 4, S. 105-116, hier S. 108.

8 Ebd.

9 Der Beitrag konzentriert sich auf westdeutsche Initiativen und kann nur am Rande auf ostdeutsche Organisationen eingehen, die aber Teil meines derzeitigen Forschungsprojektes sind.

10 Lucien Febvre, Zur Geschichte eines Gefühls: Das Bedürfnis nach Sicherheit, in: ders., Das Gewissen des Historikers, Berlin 1988, S. 113-116, hier S. 116, Anm. 2. Technische, medizinische und juristische Sicherheitsbegriffe werden nur am Rande in die folgende Analyse einbezogen.

11 Vgl. Rüdiger Zill, Waves of Fear, Vortrag im Rahmen der Tagung „Angst. Kon(junk)turen eines Gefühls“, Einstein-Forum, 2.2.2007, online unter URL: http://www.einsteinforum.de/fileadmin/einsteinforum/downloads/Passions/Zill_Angst.pdf; Bernd Greiner, Angst im Kalten Krieg, Bilanz und Ausblick, in: ders./Christian Th. Müller/Dierk Walter (Hg.), Angst im Kalten Krieg, Hamburg 2009, S. 7-30, hier S. 18.

12 Hier wird grob vereinfachend und dem zeitgenössischen Sprachgebrauch entsprechend von „Atom“ gesprochen, gleichsam als Synonym für den gesamten Komplex der damit verbundenen Einsatzmöglichkeiten.

13 Bernd-A. Rusinek, Die „umgekehrte Demontage“. Zur Kontextgeschichte der Atomeuphorie, in: Kultur & Technik 17 (1993) H. 4, S. 14-21, hier S. 14; Joachim Radkau, Aufstieg und Krise der deutschen Atomwirtschaft 1945–1975. Verdrängte Alternativen in der Kerntechnik und der Ursprung der nuklearen Kontroverse, Hamburg 1983, S. 78.

14 Ebd.

15 Vgl. ebd., S. 79ff.; Jens Ivo Engels, Naturpolitik in der Bundesrepublik. Ideenwelt und politische Verhaltensstile in Naturschutz und Umweltbewegung 1950-1980, Paderborn 2006, S. 344f.; Anselm Tiggemann, Die „Achillesferse“ der Kernenergie in der Bundesrepublik Deutschland: Zur Kernenergiekontroverse und Geschichte der nuklearen Entsorgung von den Anfängen bis Gorleben 1955 bis 1985, Lauf an der Pegnitz 2004, S. 54-57; Wolfgang D. Müller, Geschichte der Kernenergie in der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1: Anfänge und Weichenstellungen, Stuttgart 1990, S. 3-12.

16 Radkau, Aufstieg und Krise (Anm. 13), S. 87.

17 Vgl. ebd., S. 78-89.

18 Werner Abelshauser, Die langen 50er Jahre. Wirtschaft und Gesellschaft in der BRD 1949–1966, Düsseldorf 1987.

19 Radkau, Aufstieg und Krise (Anm. 13), S. 98. Das Bundesministerium für Atomfragen (BMAt) entstand im Oktober 1955, erster Minister war Franz Josef Strauß. Nach mehrfachen Umbenennungen gingen 1972 die Zuständigkeiten für die Atomenergienutzung in das Bundesministerium für Forschung und Technologie und schließlich in das – nach Tschernobyl gegründete – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit über.

20 Ebd. Auffällig ist, dass Frauen deutlich besorgter waren als Männer – sowohl in einer Umfrage von 1959 als auch 1979. Ebd., S. 435.

21 Ebd., S. 92.

22 Die Erklärung findet sich unter http://www.uni-goettingen.de/de/54320.html.

23 Vgl. Radkau, Aufstieg und Krise (Anm. 13), S. 435.

24 Vgl. Albrecht Weisker, Powered by Emotion? Affektive Aspekte in der westdeutschen Kernenergiegeschichte zwischen Technikvertrauen und Apokalypseangst, in: Franz-Josef Brüggemeier/Jens Ivo Engels (Hg.), Natur- und Umweltschutz nach 1945. Konzepte, Konflikte, Kompetenzen, Frankfurt a.M. 2005, S. 202-221, hier S. 211.

25 Das Folgende nach Radkau, Aufstieg und Krise (Anm. 13), S. 434-455.

26 Vgl. ausführlich zu Wyhl: Engels, Naturpolitik (Anm. 15), S. 346-376; ders., Geschichte und Heimat. Der Widerstand gegen das Kernkraftwerk Wyhl, in: Kerstin Kretschmer/Norman Fuchsloch (Hg.), Wahrnehmung, Bewusstsein, Identifikation. Umweltprobleme und Umweltschutz als Triebfedern regionaler Entwicklung, Freiberg 2003, S. 103-130; ders., Gender roles and German anti-nuclear protest. The women of Wyhl, in: Christoph Bernhardt/Geneviève Massard-Guilbaud (Hg.), Le Démon Moderne. La pollution dans les sociétés urbaines et industrielles d’Europe. The Modern Demon. Pollution in urban and industrial European societies, Clermont-Ferrand 2002, S. 407-424.

27 Weisker, Powered by Emotion? (Anm. 24), S. 210.

28 Vgl. ausführlich zu Gorleben und der Entsorgungsproblematik: Tiggemann, „Achillesferse“ (Anm.15).

29 Vgl. Winfried Kretschmer/Dieter Rucht, Beispiel Wackersdorf. Die Protestbewegung gegen die Wiederaufarbeitungsanlage. Gruppen, Organisationen, Netzwerke, in: Roland Roth/Dieter Rucht (Hg.), Neue soziale Bewegungen in der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt a.M. 1987, S. 134-163.

30 Vgl. zum Folgenden Frank Biess, Die Sensibilisierung des Subjekts: Angst und „Neue Subjektivität“ in den 1970er Jahren, in: Werkstatt Geschichte 49 (2008), S. 51-71, hier S. 52.

31 Vgl. Susanne Schregel, Konjunktur der Angst. „Politik der Subjektivität“ und neue Friedensbewegung, 1979–1983, in: Greiner/Müller/Walter, Angst im Kalten Krieg (Anm. 11), S. 495-520, hier S. 508; ausführlicher zur Friedensbewegung: Ulrike C. Wasmuth, Die Entstehung und Entwicklung der Friedensbewegungen der achtziger Jahre. Ihre geistigen Strömungen und ihre Beziehung zu den Ergebnissen der Friedensforschung, in: Roth/Rucht, Neue soziale Bewegungen (Anm. 29), S. 109-133.

32 Karl-Werner Brand/Detlef Büsser/Dieter Rucht, Aufbruch in eine andere Gesellschaft. Neue soziale Bewegungen in der Bundesrepublik, aktualisierte Neuausg. Frankfurt a.M. 1986, S. 263.

33 Schregel, Konjunktur (Anm. 31), S. 518.

34 Ebd., S. 515ff.

35 Als Einstieg vgl. z.B. Osteuropa 56 (2006) H. 4: Tschernobyl: Vermächtnis und Verpflichtung; Franz-Josef Brüggemeier, Tschernobyl, 26. April 1986. Die ökologische Herausforderung, München 1998, S. 7-33.

36 Das Leitnuklid Cäsium-137 mit einer Halbwertszeit von 30 Jahren ist das nach Tschernobyl am meisten verbreitete radioaktive Element; es ist leicht messbar und langlebig, weshalb sich Karten und Beschreibungen der kontaminierten Gebiete meist auf Cäsium-137 beziehen, obwohl es nur ein Radionuklid unter mindestens 40 anderen ist. Die Belastung pro Quadratkilometer wird entweder in der eigentlich veralteten Einheit Curie (Ci) oder in Becquerel (Bq) angegeben, wobei ein Becquerel einem radioaktiven Zerfall pro Sekunde und 27 Trillionstel Curie entspricht. Ein Curie/Becquerel-Wert sagt selbst nichts darüber aus, wie viel Strahlung die Menschen aufnehmen, die in diesem Gebiet leben. Die für die Bewältigung der Katastrophe zuständigen Behörden in den drei betroffenen Ländern gehen davon aus, dass Menschen, die in einem Gebiet leben, das mit 1 bis 5 Ci/km2 belastet ist, im Jahresdurchschnitt weniger als 1 Millisievert (mSv) an Radioaktivität aufnehmen. Sievert (Sv) oder Millisievert (mSv) sind die international anerkannten Maßeinheiten, mit denen die schädliche Wirkung von Strahlung (effektive Dosis) im menschlichen Körper beschrieben wird. Erst ab einer Bodenbelastung von 5 Ci/km2 muss damit gerechnet werden, dass die Menschen im Jahr mehr als 1 bis 5 mSv aufnehmen. Zum Vergleich: Innerhalb der Europäischen Union gilt 1 mSv pro Jahr als Grenzwert für Menschen, die in der Umgebung eines Kernkraftwerkes leben.

37 Vgl. auch Melanie Arndt, Von der Todeszone zum Strahlen-Mekka? Die Erinnerung an die Katastrophe von Tschernobyl in Belarus, der Ukraine und Russland, in: Zeitgeschichte-online, April 2006, online unter URL: http://www.zeitgeschichte-online.de/portals/_rainbow/documents/pdf/arndt_tschernobyl.pdf.

38 Vgl. Astrid Sahm, Transformation im Schatten von Tschernobyl. Umwelt und Energiepolitik im gesellschaftlichen Wandel von Belarus und Ukraine, Münster 1999, S. 191f.

39 Greiner, Bilanz (Anm. 11), S. 21.

40 Ebd.

41 Vgl. Gabriele Lingelbach, Spenden und Sammeln. Der westdeutsche Spendenmarkt bis in die 1980er Jahre, Göttingen 2009, S. 14.

42 Ebd., S. 20.

43 Gennadi Gruschewoi [belaruss. Henadz’ Hrušavoj], Monolog über kartesianische Philosophie, zit. in: Swetlana Alexijewitsch, Stimmen aus Tschernobyl, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 56 (2006) H. 13, S. 3-11, hier S. 7.

44 Lingelbach, Spenden (Anm. 41), S. 400ff.

45 Johannes Voswinkel, Die deutsche Straße. Häuser für die Tschernobyl-Opfer, in: ZEIT, 27.11.2003. Er bezog sich dabei auf das Lehmbauprojekt der „Heim-statt Tschernobyl“. Aber auch andere Initiativen können unter dieses Motto gefasst werden, nicht zuletzt die Freiwilligendienste der „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“, die ab 1992 regelmäßig Freiwillige nach Belarus entsandte.

46 Vgl. dazu auch Christian Gerlach, Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrußland 1941 bis 1944, Hamburg 2000.

47 So der ehemalige Kirchenpräsident (1993–2008) der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau: Peter Steinacker, „Die Autoren dieses Buches machen uns Mut...“, in: Fred Dorn (Hg.), Lebendige Partnerschaften/Živoe partnerstvo, Minsk 2001, S. 22-25, hier S. 24.

48 Für ostdeutsche, nicht-christliche Initiativen scheint dieser Aspekt eine weniger – wenn überhaupt – handlungsleitende Rolle gespielt zu haben. Dort überwogen vorhandene Kontakte als Initiation des Engagements, wie die Ergebnisse einer stichprobenartigen Umfrage belegen.

49 Vgl. Biess, Sensibilisierung (Anm. 30), S. 60.

50 Radkau, Aufstieg und Krise (Anm. 13), S. 14, S. 85.

51 Vgl. Albrecht Weisker, Expertenvertrauen gegen Zukunftsangst. Zur Risikowahrnehmung der Kernenergie, in: Ute Frevert (Hg.), Vertrauen. Historische Annäherungen, Göttingen 2004, S. 394-421, hier S. 416.

52 Vgl. ders., Powered by Emotion? (Anm. 24), S. 203; ders., Expertenvertrauen (Anm. 51).

53 So antwortete eine Tschernobyl-Initiative auf die Frage, was sie mit ihrem Engagement erreichen wolle: „Den Kindern in Deutschland zeigen, dass es auch ein anderes Leben gibt – ohne Wodka, mit geregelter Arbeit usw.“ Archiv d. Verf.

54 Für belarussische und ukrainische Organisationen hat Astrid Sahm dies nachgewiesen. Vgl. Sahm, Transformation (Anm. 38), S. 346.

55 So die Sicht des eingangs bereits zitierten Mitakteurs Burkhard Homeyer, 20 Jahre Tschernobyl: Wenn die Kinder kommen..., Münster, April 2006 (Vereinsbroschüre).

56 Biess, Sensibilisierung (Anm. 30), S. 63. Vgl. auch seine Ausführungen zur paradoxen Auswirkung der Zunahme der Vorsorgeuntersuchungen, die letzten Endes vielleicht mehr Angst schürten, als sie beseitigen konnten. Ebd., S. 68.

57 Lingelbach, Spenden (Anm. 41), S. 398.

58 Manfred Liebel/Andreas Wagner, Kolonialismus der Wohltätigkeit, in: Sozial extra 10 (1986) H. 3, S. 16-31, hier S. 18.

59 Vgl. exemplarisch die Illustration durch ein Foto Igor’ Kostins im Aufsatz von Sebastian Pflugbeil, Alle Folgen liquidiert? Die gesundheitlichen Auswirkungen von Tschernobyl, in: Osteuropa 56 (2006) H. 4, S. 81-103, hier S. 95.

60 Biess, Sensibilisierung (Anm. 30), S. 53.

61 Vgl. für diesen Ansatz Pascal Eitler/Monique Scheer, Emotionengeschichte als Körpergeschichte. Eine heuristische Perspektive auf religiöse Konversionen im 19. und 20. Jahrhundert, in: Geschichte und Gesellschaft 35 (2009), S. 282-313.![]()