Wenn obdachlose oder ehemals obdachlose Straßenmagazinverkäufer:innen heute von nicht-wohnungslosen Redakteur:innen gebeten werden, sich vorzustellen, so äußern sie sich meist folgendermaßen: »Ich werde anerkannt von den Leuten, die bei mir die Hefte kaufen – das merke ich ganz deutlich.«1 Solche und ähnliche Aussagen verbinden den Stolz auf die eigene Leistung mit dem Dank für die Hilfe. Sie werden von Männern in den entsprechenden Rubriken der Straßenzeitungen ebenso oft vorgebracht wie von der insgesamt wesentlich geringeren Anzahl obdachloser Verkäuferinnen.2 Ein ganz anderes Selbstverständnis ist dagegen aus dem »Berber-Brief« der späten 1980er-Jahre überliefert. In der von wohnungslosen Männern selbst gegründeten, geschriebenen und vertriebenen Zeitung hieß es etwa: »Angreifen. Diskutieren, informieren, provozieren. Für unsere Rechte kämpfen!!«3 Die Autoren des »Berber-Briefs« gaben sich kämpferisch. Sie betonten weder ihren Arbeitswillen noch brachten sie eine gegenwärtig – zumindest in der Verkaufssituation – üblich gewordene Dankbarkeit zum Ausdruck. Stattdessen stellten sie an Politik und Gesellschaft Forderungen zur Verbesserung ihrer Lebenslage.

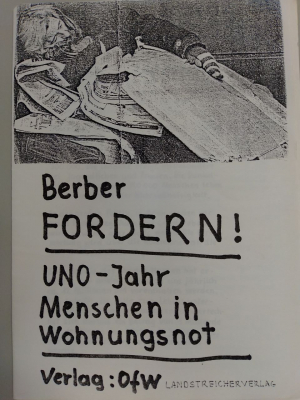

Das Bild auf dem oberen Teil der Titelseite zeigt

die Redaktion mit ihrer Druckmaschine

an einem Informationsstand in Landshut.

(Berber-Brief 2 [1988] H. 5;

Hauptarchiv der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel,

Sammlung Kiebel 12/06)

Biographisches Portrait eines Straßenmagazin-Verkäufers

(aus: Hempels. Das Straßenmagazin für Schleswig-Holstein,

Heft 11/2019, S. 34)

Diese differierenden öffentlichen Selbstpräsentationen von Männern mit Erfahrungen der Obdachlosigkeit deuten einen Wandel des Arbeitsethos ebenso an wie eine Entpolitisierung der Betroffenen seit den späten 1980er-Jahren. Mit Arbeit und (Ent-)Politisierung sollen in diesem Beitrag zwei zentrale Aspekte der Männlichkeitskonstruktionen obdachloser (oder früher obdachloser) Männer untersucht werden. Der Aufsatz geht der Frage nach, welche Arten von Männlichkeit im »Berber-Brief« der 1980er-Jahre und in den Straßenmagazinen der 1990er- bis 2010er-Jahre entworfen wurden und wie der einschneidende Wandel in diesen Repräsentationen zu erklären ist.

Analytisch stützt sich der Beitrag auf Raewyn Connells Konzept der »hegemonialen Männlichkeit«, bezieht aber auch jüngere Forschungsimpulse mit ein, die Connells Überlegungen zur Idee einer »Protestmännlichkeit« erweitern.4 Hegemoniale Männlichkeit beschreibt ein gesellschaftsspezifisches und historisch wandelbares Ideal von Männlichkeit, das nur wenige Männer tatsächlich verkörpern, das aber als Norm patriarchale Geschlechterordnungen stützt und soziale Beziehungen von Dominanz und Unterordnung zwischen Männern strukturiert.5 Im Untersuchungszeitraum ist dieses Männlichkeitsideal eindeutig an gesellschaftliche Ressourcen geknüpft: Das erfolgreiche Ausüben einer gut bezahlten Erwerbsarbeit, erfüllende soziale Beziehungen, ein gesunder Körper, materieller Besitz und nicht zuletzt eine repräsentative Wohnung oder ein eigenes Haus ermöglichen gesellschaftliches Ansehen. Die Mehrzahl der Männer profitiert von der breiten Wirkung dieses Ideals und stützt diese Vorstellungen, ohne selbst hegemoniale Männlichkeit zu repräsentieren – die Partizipation an der Männlichkeitskonstruktion beschreibt Connell als »komplizenhafte Männlichkeit«. Obdachlose Männer dagegen müssten in Connell’scher Lesart eindeutig den dritten Typ von Maskulinität repräsentieren, die »marginalisierte Männlichkeit«: Ihnen stehen wesentlich weniger Ressourcen zur Verfügung als der Mehrheitsgesellschaft, und sie befinden sich oftmals in komplexen Pauperisierungssituationen. Ihre extreme Armut ist häufig verbunden mit dem Ausschluss aus der Erwerbstätigkeit, dem Abbruch sozialer Beziehungen und vielfältigen Erkrankungen.6

Doch jüngste Forschungen haben gezeigt, dass Diskrepanzen und Wechselverhältnisse zwischen sozialen Erwartungen einerseits und Selbstentwürfen von Männern mit Randgruppenstatus andererseits existieren.7 Richtungsweisend ist hier das Konzept der Protestmännlichkeit, das reflektiert, wie Männer, die keinen oder wenig Zugriff auf gesellschaftliche Ressourcen haben, eigene Männlichkeitsentwürfe entwickeln, die sich insbesondere durch die Zurückweisung gesellschaftlicher Normen ausdrücken; darunter fällt bisweilen auch das Arbeitsethos.8 Vor diesem Hintergrund ist zu fragen: Welche Männlichkeitsentwürfe vertraten obdachlose Männer, wenn sie sich selbst öffentlich zu ihrer Lage äußerten? Inwiefern und weshalb passten sie sich sozialen Erwartungen an oder standen quer zu ihnen?

(Foto: Abisag Tüllmann [1935–1996], bpk-Mediennummer 70345788,

Lizenz: CC BY-NC-ND)

Die Sozial- und Geschlechtergeschichte obdachloser Männer kann, das soll dieser Beitrag zeigen, eben nicht als einseitige Geschichte einer marginalisierten Männlichkeit erzählt werden. Vielmehr entwickelten die Beteiligten der »Berber-Briefe« aus ihrer gesellschaftlich schwachen Position heraus eigene selbstbewusste Entwürfe von Maskulinität, die hegemoniale Erzählungen hinterfragten. In den Straßenmagazinen der 2010er-Jahre hingegen ist eine viel stärkere Anpassung an gesellschaftliche Vorstellungen erfolgreicher Lebensführung zu beobachten.

Entscheidend für die jeweiligen Männlichkeitsformen, die obdachlose Männer nach außen projizier(t)en, sind Ort und Zeit ihrer Selbstpräsentationen. Im Gegensatz zu den Straßenmagazinen, die regional ausgerichtet waren und sind, beanspruchte der »Berber-Brief« eine überregionale Reichweite. Obendrein wichen die Ausrichtung, Zielsetzung und Leserschaft des »Berber-Briefs« ebenso von denjenigen der Straßenmagazine ab wie die soziale Zusammensetzung der Redaktion sowie die Vertriebsstrukturen und -wege. Insofern speisten sich die präsentierten Männlichkeiten auch aus dem Profil des jeweiligen Mediums. Deshalb werden die Entstehungsgeschichte und die Binnenlogik der »Berber-Briefe« und der Straßenmagazine im Folgenden mitreflektiert, wenn es um die Männlichkeitsentwürfe Obdachloser geht. Da beide Medien nicht parallel existierten, sondern nacheinander, stellt sich über die medialen Eigenheiten und Erfordernisse hinaus die Frage, weshalb die »Berber-Briefe« von den Straßenmagazinen abgelöst wurden und was dies für eine Zeitgeschichte bedeutet, die auf Obdachlose selbst fokussiert.

Während der »Berber-Brief« in den 1980er-Jahren als einzige bundesdeutsche Obdachlosenzeitung noch konkurrenzlos war, änderte sich dies Anfang der 1990er-Jahre. Angeregt durch die New Yorker »Street News« (seit 1989), mehr aber noch durch »The Big Issue« aus London (seit 1991), hielt das Konzept Straßenzeitung ab 1992 auch in der Bundesrepublik Einzug9 – nicht zuletzt in Reaktion auf die rapide gestiegene Zahl von Wohnungslosen im wiedervereinigten Deutschland. Rasch wurden in verschiedenen deutschen Städten Straßenzeitungen von mehr oder weniger langer Dauer ins Leben gerufen; 2014 existierten 36 dieser Publikationen.10 Mittlerweile unterscheiden sich Straßenzeitungen grundlegend von dem Konzept des »Berber-Briefs«: Sie sind zwar den Non-Profit-Organisationen zuzuordnen, weil die meist obdachlosen Verkäufer:innen mindestens die Hälfte des Preises erhalten, sodass ihre Gewinnbeteiligung deutlich höher liegt als bei konventionellen Medien.11 Anders als beim »Berber-Brief« ging und geht es bei den Straßenmagazinen aber auch um ein Geschäft: »Let’s do business for the underclass«, lautete die Philosophie John Birds, des Managers von »The Big Issue«.12

Diese kommerzielle Ausrichtung war vielen Straßenmagazinen bereits während ihrer Gründungsphase inhärent, wenngleich zu Beginn mit deutlicheren Abstufungen als heute. In den 1990er-Jahren wurden einige Straßenmagazine von den Betroffenen zumindest teilweise noch mitgestaltet. Diese Übergangsphase wird im Beitrag ebenfalls näher beleuchtet, weil sie den Wandel von Männlichkeitskonstruktionen zu erklären hilft. Die dafür exemplarisch herangezogenen Straßenmagazine verteilen sich auf westdeutsche Städte, in denen solche Zeitungen überliefert sind – wie etwa Kiel, Berlin und Köln. Im Anschluss liegt der Hauptfokus jedoch auf dem in Schleswig-Holstein vertriebenen Straßenmagazin »Hempels«, das im Februar 1996 auf Initiative eines Wohnungslosen gegründet wurde. Angeregt durch die neuen Straßenmagazine in München und Hamburg schlug ein »Fahrradberber – ein Obdachloser, der mit seinem Rad durch Deutschland reiste«, der Kieler Stadtmission, einer Anlaufstelle für Wohnungslose, die Gründung eines solchen Mediums vor.13 Er versprach sich davon eine kleine Verdienstmöglichkeit für die Verkäufer:innen sowie »ein ungeschminktes Bild vom Leben auf der Straße«, wie der ehemalige Sozialarbeiter und Mitgründer von »Hempels« Jo Teigen in der Ausgabe zum 25-jährigen Jubiläum der Zeitung erzählt.14 Während die meisten Artikel anfangs noch von Menschen geschrieben wurden, die selbst wohnungslos und arm waren, und die Zeitung von der »Selbsthilfegruppe Wohnungslose und ihre Freunde« herausgegeben wurde, überführten die Beteiligten »Hempels« seit den frühen 2000er-Jahren in »professionelle Strukturen« mit dann auch bezahlten und ausgebildeten Journalist:innen, einem Trägerverein und einer stärkeren Themenvielfalt.15 Dies sei notwendig gewesen, um weiterhin regelmäßig publizieren zu können, da die Auflage um das Jahr 2000 herum sank.

Aufgrund der genannten Initiative durch einen männlichen Betroffenen sowie der bald erfolgenden Professionalisierung und Kommerzialisierung lässt sich an dieser Zeitschrift der Wandel von Männlichkeitsrepräsentationen besonders gut ablesen. Vergleichend werden für die Übergangsphase auch andere Straßenmagazine herangezogen, die ähnliche Entwicklungen durchliefen. Der Fokus der Analyse liegt jedoch auf den neuesten Ausgaben von »Hempels«. Insbesondere die Hefte seit den 2010er-Jahren zeigen statt einer Protestmännlichkeit, und damit einer Form hegemonialer Männlichkeit, trotz kontinuierlich weiterwirkender asymmetrischer Machtverhältnisse zwischen wohnungslosen und nicht-wohnungslosen Männern viel eher eine komplizenhafte Männlichkeit. Was das genau bedeutet und wie es sich erklären lässt, ist eine der Fragen dieses Beitrags.

Zum Leitbild beider Zeitungsarten gehörte es, Obdachlosen Selbstermächtigung zu ermöglichen. Beide boten »Hilfe zur Selbsthilfe« und folgten damit dem Trend im Umgang mit Obdachlosen, wie er seit den 1970er-Jahren in die Wohnungslosenhilfe einzog: Obdachlose sollten eine Stimme erhalten, und ihre Bedürfnisse sollten gehört werden. Von einer Bevormundung durch stark reglementierende Hilfsangebote wie bisher sei abzusehen. Inwiefern sich dieses (wie im Aufsatz gezeigt wird, nur punktuelle) Umdenken in beiden Zeitungsarten niederschlug und wo die Unterschiede innerhalb der geteilten Zielsetzung lagen, wird im Folgenden näher betrachtet. Wichtig für die Analyse ist zudem die Frage, welche Interessen mit dieser Idee der Selbstermächtigung Obdachloser konkurrierten und die Männlichkeitsrepräsentationen beeinflussten.

Der mentalitätsgeschichtliche Wandel hin zum Ziel der Eigenaktivierung, der schrittweise auch in die bestehenden Einrichtungen vordrang, wurde begleitet von einem Ausbau und einer Ausdifferenzierung der Hilfsangebote für Obdachlose, zum Beispiel durch neue Beratungsstellen. Die Hilfsangebote hatten zunehmend den Anspruch, die Ratsuchenden zu stärken. Es scheint nahezuliegen, dass eine solche Stärkung auch zu einer selbstbewussteren Geschlechterperformanz obdachloser Männer beitragen würde. Deshalb ist es erklärungsbedürftig, wie sich die selbstbewussten Männlichkeitsrepräsentationen der »Berber-Briefe« zu den eher angepassten und widerspruchslosen Selbstentwürfen in den späteren Straßenmagazinen entwickeln konnten. Welchen Stellenwert hatte die Selbstermächtigung von Betroffenen tatsächlich, und wie wandelte sich diese, als aus Initiativen kommerzielle Unternehmen wurden?

Selbstermächtigungsstrategien Obdachloser wurden in der neueren Armutsgeschichte der Bundesrepublik bisher nicht untersucht, die zwar punktuell auch diese soziale Gruppe betrachtet, aber auf Diskurse statt auf die Betroffenen und deren Praktiken fokussiert.16 Anders verhält es sich in der US-amerikanischen Obdachlosenhistoriographie, die nicht nur umfänglicher und älter ist, sondern bereits in ihren frühen Ausprägungen die Agency der Obdachlosen mit erforschte.17 Männlichkeit thematisierte hingegen keine dieser Studien. Insofern bietet sich die Chance, anhand von Männlichkeitsrepräsentationen Obdachloser den Fokus auch in der Zeitgeschichte der Armut in Deutschland hin zu den Betroffenen selbst zu verschieben.

Die Gründung des »Berber-Briefs« 1987 fiel in eine Zeit vielfacher Wandlungsprozesse der Wohnungslosenhilfe, die bereits während der 1970er-Jahre eingesetzt hatten. Schon 1974 verbesserte sich die Rechtslage für Obdachlose wesentlich: Seit diesem Jahr konnten auch »Personen mit besonderen Schwierigkeiten« Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz erhalten. Obendrein wurde im Zuge der Strafrechtsreform der Paragraph 361 StGB gestrichen, womit Obdachlosigkeit an sich und Betteln erstmals nicht mehr strafbar waren.18 Parallel dazu – und durchaus auch mit Einfluss auf die Gesetzesänderungen – mehrten sich seit Beginn der 1970er-Jahre sozialwissenschaftliche Stimmen, welche die bis dahin dominierende Annahme kritisierten, Obdachlose hätten ihre Lage überwiegend selbst verschuldet.19 Die Abkehr von diesem Selbstverschuldungsparadigma schlug sich in der Gründung von Beratungsstellen nieder, die die Betroffenen lokal und niedrigschwellig bei der Wohnungssuche, beim Finden von Übernachtungsmöglichkeiten in Notunterkünften und Sozialhilfeanträgen unterstützten. Zudem wurden Teestuben eingerichtet, die Obdachlosen ein Austauschforum bieten sollten. Selbst in der bereits im Kaiserreich gegründeten und Neuerungen eher skeptisch gegenüberstehenden protestantischen Nichtsesshaftenhilfe – die mit Abstand die größten stationären Unterbringungsinstitutionen für obdachlose Männer in der Bundesrepublik betrieb – problematisierte eine jüngere Generation von Mitarbeiter:innen den Verwahrungscharakter und die dortigen ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse.20

(Foto: Abisag Tüllmann [1935–1996], bpk-Mediennummer 70345772,

Lizenz: CC BY-NC-ND)

(aus: Der Berber, Heft 3/1981, S. 21;

Hauptarchiv der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, HAB 47/06)

Trotz des langsamen Umdenkens in Teilen der Wohnungslosenhilfe kann von einer linearen Erfolgsgeschichte der Fürsorgeinstitutionen nicht die Rede sein. Vielmehr zeigt sich der Wandel eher aus der Rückschau. Die Betroffenen spürten in ihrem Alltag während der 1980er-Jahre und auch noch später oft nichts von den Veränderungen. Denn in vielen Institutionen der Nichtsesshaftenhilfe blieb ein bevormundender Umgang mit ihrer Klientel weiter an der Tagesordnung, und trotz sich langsam diversifizierender Beratungs- und Betreuungsangebote erreichten diese nur einen Bruchteil der Obdachlosen. Zwar forschten Sozialwissenschaftler:innen seit den 1970er-Jahren besonders intensiv zu den Ursachen von Obdachlosigkeit; eine Prävention gelang aber kaum. Während erste länderbezogene Datenerhebungen in den 1970er-Jahren auf einen Rückgang der Wohnungslosenzahlen hinwiesen,21 stieg die Zahl der Obdachlosen in der nächsten Dekade wieder an. Dafür waren sowohl die Folgen der neuen Langzeitarbeitslosigkeit verantwortlich, die sich bereits zu Beginn der 1980er-Jahre bemerkbar machten, als auch die Wohnungsnot, die sich Mitte des Jahrzehnts noch einmal verstärkte. Nun, wo sich in vielen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe die Absicht verbreitet hatte, Obdachlosen zur gesellschaftlichen Reintegration eine Wohnung zu vermitteln, scheiterte dieses Vorhaben an der Marktlage.22 Insgesamt fehlten vor allem Sozialwohnungen, die es Personen (noch) ohne Arbeitsstelle ermöglichten, eine eigene Wohnung zu mieten.

Zudem waren weiterhin Vorurteile, stereotype und pejorative Bewertungen von Wohnungslosen virulent. Eine Reihe von Kommunen reagierte auf die 1974 erfolgte Entkriminalisierung der Obdachlosen mit Vertreibungen und Bettelverboten in den Innenstädten. Ein bedarfsgerechtes Angebot für die unterschiedlichen Gruppen von Obdachlosen war mehr als zuvor Teil der Programmatik der Hilfsmaßnahmen, wurde jedoch nicht flächendeckend umgesetzt.

Insofern lagen Mitte der 1980er-Jahre genügend Missstände vor, die einige Obdachlose zum Anlass nahmen, sich öffentlich für ihre Rechte einzusetzen. Zu einem Zeitpunkt, als sich in Westdeutschland eine Reihe Neuer Sozialer Bewegungen etabliert hatte, demonstrierten auch Obdachlose, schrieben Flugblätter und versuchten sich zu organisieren. Von einer Neuen Sozialen Bewegung der Obdachlosen zu sprechen wäre jedoch unverhältnismäßig, denn das Gros der Wohnungslosen beteiligte sich nicht an diesen Aktivitäten.23 Zudem entstehen und wachsen soziale Bewegungen immer auch in bestimmten Räumlichkeiten, in denen die Aktivist:innen geschützt ihren Plänen nachgehen können. Über einen solchen Raum verfügten obdachlose Menschen ebensowenig wie über Geld, regelmäßige Nahrung, Waschgelegenheiten und einen gesicherten Schlafplatz – ganz gleich, ob sie permanent auf der Straße oder temporär in Notunterkünften lebten. Ihr Dasein war meistens von der Suche nach diesen existentiellen Lebensgrundlagen gekennzeichnet. Hinzu kamen langwierige Ämtergänge. Beides ließ ihnen wenig Ressourcen für ein politisches Engagement oder auch nur für einen stabilen Zusammenschluss. Auf eine breite gesellschaftliche Lobby konnten sie ohnehin nicht zählen.

Dennoch steht der »Berber-Brief« im Kontext des sich ausprägenden alternativen Milieus, da Selbstverständnis, Anliegen, Aufbau und Gründungsgeschichte ähnliche Charakteristika aufweisen wie zeitgenössische linksalternative Publikationen. Dazu passt, dass der »Berber-Brief« aus einem Flugblatt entstand.24 Der obdach- und arbeitslose Schriftsetzer Hans Klunkelfuß verfasste es gemeinsam mit anderen Wohnungslosen im Nachgang zu zwei Demonstrationen in Wetzlar und Dortmund, die er mitinitiiert hatte.25 1987 kam dann das erste Heft des »Berber-Briefs« heraus.26 Die Obdachlosen schrieben ihre Artikel mit der Hand, fotokopierten sie zusammen, verkauften die Hefte selbst und schickten sie überdies an Wohnungsloseneinrichtungen, damit sie von den dortigen Gästen weiterverkauft werden konnten. Sowohl die Art der Publikation als auch der Vertriebsweg ähneln denen der Alternativpresse. Einige ihrer Textsammlungen »waren nicht mehr als zusammengeheftete Flugblätter«, und statt der Szenekneipen, in denen Erzeugnisse der Alternativpresse vertrieben wurden, wählten die Obdachlosen Teestuben und Übernachtungseinrichtungen zum Verkauf des »Berber-Briefs«.27 Auf den acht bis zehn Seiten einer Ausgabe standen neben den selbstverfassten Artikeln auch bereits publizierte Zeitungsberichte, die Obdachlosigkeit oder damit verbundene Probleme thematisierten und die von der Redaktion mit eigenen Überschriften und Kommentaren versehen wurden – dieses Vorgehen fand sich in vielen Publikationen der sogenannten Gegenpresse ebenfalls. Bewegungsmedien achteten zudem darauf, sich nicht in den Dienst einer Partei oder einer anderen größeren Organisation zu stellen.28 Der »Berber-Brief« betonte gleichfalls, »politisch und konfessionell nicht gebunden« zu sein, und unterstrich dies mit seinem Motto, das jede Titelseite zierte: »Wir sind nicht links, wir sind nicht rechts und auch nicht in der Mitte / WIR SIND AUF DER STRASSE«. Korrespondierend zu dieser Selbstverortung praktizierte der »Berber-Brief« die für die Alternativpresse gängige Betroffenenberichterstattung – entweder vom ebenfalls wohnungslosen Redaktionsteam oder von anderen Obdachlosen.29 Immer wieder rief die Redaktion Wohnungslose auf, Artikel einzusenden. Auch dies gilt als Merkmal alternativer Publikationen und zugleich als Beleg ihres Authentizitätsanspruchs.

Ein solcher Anspruch, so Sven Reichardt, sei im alternativen Milieu stark mit Autonomiebestrebungen verbunden gewesen. Angesichts »der vielfältigen Beeinträchtigungen individueller Souveränität durch kapitalistische Arbeitsmarktstrukturen, autoritäre Verhältnisse und die kulturindustrielle Konsumgesellschaft« hätten die Angehörigen des alternativen Milieus das »Individuum und dessen Fähigkeit zu einem Mehr an Autonomie, Selbstverwirklichung und Lebenssouveränität in den Mittelpunkt« gestellt.30 Für die obdachlosen Männer (und sehr wenigen Frauen), die im »Berber-Brief« schrieben, galten die »Beeinträchtigungen individueller Souveränität« noch einmal verstärkt, hielt doch gerade die Arbeitsmarktlage diese Menschen weiter in der Obdachlosigkeit. Zudem waren sie in den Wohnungsloseneinrichtungen und Sozialämtern häufig mit autoritären Strukturen konfrontiert und durch ihre finanzielle Situation vom Konsum generell oft ausgeschlossen. Dieses Spannungsfeld zwischen Autonomiebestrebungen auf der einen und dem Ausschluss von gesellschaftlichen Ressourcen auf der anderen Seite steht hier am Beispiel des »Berber-Briefs« zur Debatte. Dort nämlich spielte Autonomie eine wesentliche Rolle, wie noch zu zeigen ist.

Auch außerhalb des »Berber-Briefs« scheinen Autonomiebedürfnisse speziell für wohnungslose Männer zentral zu sein, da Autonomieerfahrung Handlungsfähigkeit ermöglicht. Die sozialwissenschaftliche Wohnungslosenforschung beobachtet seit längerer Zeit, dass obdachlose Männer Hilfsangebote schlechter annehmen als wohnungslose Frauen. Während dies bislang damit erklärt wurde, dass obdachlose Männer »oftmals an der Illusion von Handlungsfähigkeit und Autonomie in der Wohnungslosigkeit festhalten«,31 kommt eine neuere Studie zu dem Schluss, »Hilfen in solch einer problematischen Lebenslage nicht anzunehmen, kann aus Sicht der Betroffenen sinnhaftes Handeln zum Zwecke eines ›Doing Man‹ sein«.32 Während heute also darüber nachgedacht wird, wie Hilfen für obdachlose Männer unter Berücksichtigung ihrer Handlungsfähigkeit und ihrer Autonomie attraktiver gestaltet werden können, machte der »Berber-Brief« bereits vor über 30 Jahren ein entsprechendes Angebot. Dies hatte auch Einfluss auf die dort transportierten Männlichkeitsbilder; sie rankten sich um einen handlungsfähigen, selbstbewussten männlichen Obdachlosen, der für seine Rechte einstand und Forderungen an die Politik und die Gesellschaft stellte. Wie dieses »Doing Masculinity«33 genau aussah und inwiefern es eine Protestmännlichkeit konstituierte, werde ich an drei Themen zeigen, die im »Berber-Brief« aufgegriffen wurden: dem Forderungskatalog, dem Kampf um die Auszahlung des vollen Sozialhilfesatzes und der Darstellung obdachloser Frauen.

2. »Doing Masculinity« als Protestmännlichkeit im »Berber-Brief«

1987 war nicht nur das Gründungsjahr des »Berber-Briefs«, sondern zugleich das »UNO-Jahr der Menschen in Wohnungsnot«. Ähnlich wie beim »UNO-Jahr der Behinderten« 1981 wurde weniger mit den Betroffenen gesprochen als über sie. Dies veranlasste die Redaktion des »Berber-Briefs«, einen eigenen Forderungskatalog aufzustellen, der zunächst die zahlreichen Missstände im Umgang mit Obdachlosen aufzeigte, um im Anschluss 24 konkrete Forderungen zu formulieren.34 Bereits der Titel bietet einen Einblick in das Selbstverständnis und damit auch in die Männlichkeitsrepräsentationen der wohnungslosen Autoren: »Berber FORDERN!«, heißt es dort. Die Selbstbezeichnung »Berber« war männlich konnotiert und stellte obdachlose Männer in die Tradition eines »stolzen, kämpferischen, freien Nomadenvolkes Nordafrikas«.35 Mithilfe des großgedruckten Verbs brachen die Redakteure mit einer anderen Tradition aus der Geschichte der Armut, nämlich des verschämten und erst dadurch als würdig angesehenen Armen. Zeitgenössisch kam dies in der weiterhin virulenten Erwartungshaltung zum Ausdruck, Obdachlose seien dankbare, unterwürfige Almosenempfänger.

Die »Berber-Brief«-Redakteure spielten gern mit scharfen Gegensätzen.

(Wir die Berber e.V./Berber-Brief-Redaktion, Berber FORDERN!, 1987; Hauptarchiv der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel,

HAB 12/06)

Durch das Starkmachen des »Berbertums«, verbunden mit der Ansage, Forderungen aufzustellen, zeichneten die Redakteure das Bild eines selbstbewussten, kritischen, autonom und nach den eigenen Prämissen handelnden obdachlosen Mannes. Dieses Selbstverständnis wurde durch eine Gemeinschafts- und Gruppenidentität zusätzlich gestärkt: »WIR sind MENSCHEN OHNE WOHNUNG, Nichtseßhafte, Berber wie wir uns selber nennen. Wir sind eine gesellschaftliche Gruppe, deren Entwicklung und Anzahl zu Lösungen auffordert.«36 Einerseits erfolgte eine Abgrenzung von der Mehrheitsgesellschaft, die durch den Verweis auf die Eigenbezeichnung selbstbewusst vorgebracht wurde. Andererseits erinnerte diese Selbstverortung an die steigenden Obdachlosenzahlen in den 1980er-Jahren, wobei die Autoren auf den sonst oft üblichen bestürzten Unterton bei der Erwähnung solcher Zahlen verzichteten und stattdessen die Stärke der wachsenden Gruppe hervorhoben. Die »Berber-Brief«-Redakteure gingen noch einen Schritt weiter, wenn sie ihre Wohnungslosigkeit angesichts hoher Arbeitslosenzahlen zum »Lebensstil« bar jeder Zwänge der modernen Leistungsgesellschaft erklärten: »In dieser Situation kann Nichtseßhaftigkeit als Befreiung angesehen werden, kann sich zum Lebensstil entwickeln.«37 Diese Rhetorik erinnert an nahezu gleichlautende Formulierungen aus anderen alternativen Kreisen, hat für Obdachlose und die ihnen von der Mehrheitsgesellschaft zugewiesenen Männlichkeiten aber einen besonderen Stellenwert, denn Obdachlose galten mehr noch als etwa Angehörige der Ökologie- oder Friedensbewegung als Prototypen einer gesellschaftlichen Randgruppe mit marginalisiertem Männlichkeitsstatus. In den selbstbewussten Formulierungen einer positiven Gruppenidentität zeigt sich, wie die Autoren der »Berber-Briefe« gesellschaftlich hegemoniale Erfolgsnormen zurückwiesen. Sie stellten dem zeitgenössischen Männlichkeitsideal eine eigene Protestmännlichkeit entgegen, die sich durch Stärke, Selbstbewusstsein und politischen Handlungsanspruch auszeichnete.

Obendrein basierte dieses Selbstverständnis auf einem Wissen, das sich in genauer Kenntnis der Umstände, in Zahlenangaben und in Verweisen auf wissenschaftliche Analysen manifestierte: »Eine Studie des Landes Hessen hat ermittelt, daß uns allein jährlich ca. 12 Millionen DM vorenthalten werden«, hieß es beispielsweise, wenn die Redakteure die mangelnde Auszahlung der Hilfe zum Lebensunterhalt kritisierten.38 Auch stünden bei einer durch die »Arbeitsgemeinschaft der Nichtsesshaftenhilfe« geschätzten Gesamtzahl von 300.000 Wohnungslosen in der Bundesrepublik lediglich 30.000 Übernachtungsplätze zur Verfügung.39 Der Stundenlohn bei als Wiedereingliederung geltenden Arbeitsplätzen – häufig in den hauseigenen Betrieben der stationären Nichtsesshafteneinrichtungen – liege oft nur bei 50 Pfennig, »ohne Arbeitsverträge und Sozialversicherung«.40 Die Redakteure informierten sich über Zeitungsartikel, wissenschaftliche Studien, Publikationen der sich ausweitenden Wohnungslosenhilfe und Gerichtsurteile. Kurzum: Die »Berber« kannten sich aus.

Das zeigt auch die thematische Bandbreite der konkreten Forderungen: Neben der gesetzeskonformen Auszahlung der Sozialhilfe, der Abschaffung von Paragraph 19 des Bundessozialhilfegesetzes (der geringfügig entlohnte und unversicherte Wiedereingliederungsarbeitsplätze legitimierte) sowie einer bedarfsgerechten Erhöhung der Zahl von Übernachtungsplätzen ging es auch um ganz konkrete Verbesserungen in den Einrichtungen selbst – wie eine Verlängerung der Aufenthaltsdauer auf mindestens eine Woche pro Monat, Paarübernachtungen, allen Obdachlosen zugängliche Kochgelegenheiten und Waschmaschinen. Darüber hinaus forderten die Berber verpflichtende Wohnraumbeschaffung für Obdachlose, mehr Partizipation in Beratungsstellen und Politik, die Unterstützung von Selbsthilfeorganisationen sowie Medienpräsenz der Betroffenen und Vorurteilsabbau. Diese umfänglichen Forderungen berührten zentrale Alltagsbereiche von Obdachlosen, die sich zumindest in schriftlicher Form aus der Fremdbestimmung lösten, indem sie aufzeigten, wie sie sich ihre gesellschaftliche Rolle vorstellten und ihr Leben gestalten wollten.

Besonders prominent im »Berber-Brief«, weil im Alltag von Obdachlosen überlebenswichtig, war die stets erneuerte Forderung nach der gesetzeskonformen Auszahlung der Sozialhilfe. Gemäß einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 1986 mussten Sozialämter Nichtsesshaften 13 DM Hilfe zum Lebensunterhalt täglich in bar auszahlen.41 Eigenmächtige Kürzungen des Sozialhilfesatzes durch die zuständigen Sachbearbeiter:innen oder gar die Umwandlung der Geldbeträge in Essensgutscheine waren nicht zulässig, wurden aber weiterhin praktiziert. Dagegen setzten sich die »Berber-Brief«-Redakteure zur Wehr, indem sie praktische Tipps zur Formulierung eines Widerspruchs gaben, sollte den Betroffenen nicht der volle Satz ausgezahlt werden. Sie veröffentlichten einen entsprechenden Vordruck und erklärten, wie ein Widerspruch beim Sozialamt konkret umgesetzt werden konnte: »Du kommst zum Sozi und erklärst dem Typ dort dasse Geld brauchst. Der Kerl sagt o.k. und gibt dir 3,- DM, die nimmste Kollege und sagst dann dem Kerl, setzen Sie sich mal an die Schreibmaschine ich diktiere ihnen mal schnell nen Widerspruch. Und dann holste vielleicht den Berber-Brief raus und liest vor: ›Hiermit lege ich Widerspruch gegen die Entscheidung… usw.‹«42

So kehrte der Autor die Rollen um: Auf einmal war der mittellose Obdachlose nicht mehr in der Rolle des Bittstellers, sondern gab dem Sozialarbeiter Anweisungen. Der Obdachlose wurde vom Empfänger zum Akteur, der im Wissen um sein Recht handelte. Zwar hob dies seine prekäre finanzielle Lage oder gar seinen fragilen gesellschaftlichen Status nicht auf, aber es zeigte sich eine aktive und selbstbestimmte Männlichkeit, die sich sehr weit von der marginalisierten Männlichkeit entfernt hatte, die wohnungslosen Männern in der Gesellschaft insgesamt zugewiesen wurde. In der geschilderten Gesprächssituation verschob der wohnungslose Sozialhilfeempfänger das Machtgefüge zu seinen Gunsten – wenn auch nur für einen Augenblick. Die »Berber-Brief«-Autoren machten ihren Lesern mit den Widerspruchsaufforderungen also nicht nur ein Angebot zur Durchsetzung ihrer Rechte, sondern entwarfen auch ein temporär hegemoniales Männlichkeitsbild. Die sonst zugeschriebene Marginalisierung zu akzeptieren bedeutete auch Unterordnung, wogegen die »Berber-Brief«-Autoren formulierten, dass der gesellschaftliche Status als Mann eben nicht an die Ressourcen innerhalb des Fürsorgesystems gebunden sei, sondern dass Selbstbewusstsein und Handlungsfähigkeit trotzdem möglich seien.

Zu einem hegemonialen Männlichkeitsbild gehört auch Erfolg. Im »Berber-Brief« zeigte er sich nuanciert: Die Basis für Erfolgsmeldungen war zunächst die Anprangerung von lokalen Verstößen gegen das Bundesverwaltungsgerichtsurteil. Unter dem Titel »So gehts nicht Claudia« kritisierte ein Autor die Leiterin der Nichtsesshaftenberatung in Rosenheim, die das Urteil skeptisch sah: »Der Weg zum Alkohol wird leichter dadurch«, zitierte sie der »Berber-Brief«. Dagegen hielt die Zeitung: »Recht muß Recht bleiben, auch für Claudia und für die Berber.«43 Ein Jahr später, als der »Berber-Brief« das Urteil und das damit zusammenhängende Recht sattsam bekannt gemacht hatte, zitierte er »Aus einem Berbertagebuch«, das die Redaktion erhalten habe. Hier waren die Orte und die jeweils ausgezahlten Tagessätze aufgelistet – nur einer entsprach dem gesetzlich festgelegten Betrag. »Osnabrück: Überhaupt nix«, »Hamburg 6,– DM bar«, »Leonberg: 8,– DM Gutschein für Imbiß«, »Neunkirchen 13,– DM bar«, hieß es etwa.44 Diese Kritik und die Auflistung, die auf eine überregionale Vernetzung der »Berber-Brief«-Redakteure und der Gastautoren hindeuten, legitimierten den weitergeführten Kampf ums Recht und ermöglichten eine kämpferische Männlichkeit, die auch Erfolge zeitigte.

Wie eng Kampf und Erfolg zusammengedacht wurden, zeigt die Überschrift des Artikels »Bombig! Endlich kämpfen Berber um ihr gutes Recht«, in dem es um zwei Erfolgsmeldungen für die Durchsetzung des vollen Sozialhilfesatzes ging.45 Peter G. und Klaus K. – damit waren die beiden wohnungslosen »Berber-Brief«-Autoren Peter Gotthardt und Klaus Dieter Kehrbein gemeint – hatten erfolgreich Widerspruch beim Sozialamt eingelegt. Der Autor konzentrierte sich vor allem auf die Schilderung der Situation in den beiden Sozialämtern in Landshut und Sonthofen, als beide Obdachlose ihre Widersprüche mitbrachten: »Vorsichtig platzierte Peter G. seine ›Bombe‹ auf dem Schreibtisch des Sozialamtsleiters«, berichtete der »Berber-Brief«. Ähnliches geschah in Sonthofen, als Klaus K. dort seinen Widerspruch einreichte. »Wo haben Sie denn das her?«, sei er dort gefragt worden. Die dramatisierende Rhetorik hielt auch am Ende des Artikels noch an: »Zwei Berber die ihr Recht kannten verbreiteten Angst und Schrecken unter den Sozialhilfeverweigerern.« Dieser Kampf für die Einhaltung von Verwaltungsvorschriften verleugnete eine Marginalisierung zwar nicht, ging aber offen mit ihr um und setzte diese Zuschreibung ins Unrecht. Immerhin beriefen sich die »Berber-Brief«-Autoren auf den Rechtsstaat und stützten damit die bürgerliche Ordnung – eine Handlungsweise, die ihnen aufgrund ihres Obdachlosenstatus oft abgesprochen wurde. Männlichkeit wurde im »Berber-Brief« nie linear hegemonial vertreten, sondern marginalisierte Männlichkeit wurde mit autonomer Handlungsfähigkeit verbunden und als Kampf für eine rechtskonforme Praxis dargestellt. Hier handelt es sich um Protestmännlichkeit in Reinform: die Weigerung der Obdachlosen, eine marginalisierte Position einzunehmen.

Im »Berber-Brief« blieb dieser Kampf Männern vorbehalten – Frauen kamen nur selten zu Wort. Allerdings gab es einige Artikel, die sich speziell mit der Lage wohnungsloser Frauen beschäftigten. Die »Berber-Brief«-Autoren weiteten ihren Gerechtigkeitskampf einfach auf die Frauen aus, blieben dabei aber diejenigen, die Forderungen stellten und das Problem erklärten: »Berber fordern: Mehr Geld für obdachlose Frauen.«46 Wohnungslose Frauen waren für den Autor keine »Berber«, die Forderungen aufstellten, sondern benachteiligte Subjekte, für die die Männer sich einsetzten. Deutlich wird die sprachliche Grenze zwischen »Berbern« und obdachlosen Frauen auch im Artikel, der die Mehrkosten für Toilettenbesuche bei obdachlosen Frauen thematisiert: »Pinkeln gehen ist für einen Berber, überhaupt für einen Mann, kein Problem. […] Für Männer ist pinkeln immer noch frei. Und ganz ehrlich eine Frau hat andere […] Ansprüche an Hygiene.« Männlichkeit in den »Berber-Briefen« konstituierte sich ebenso wie im Rest der Gesellschaft über die Abgrenzung zu und Erhebung über Frauen, auch zu denen in ähnlicher Lebenslage. Hier zeigt sich, dass die Männlichkeitskonstruktion der Obdachlosen, die ob ihrer gesellschaftlichen Position keinen Zugriff auf hegemoniale Männlichkeit hatten, patriarchale Geschlechterverhältnisse aufrechterhielt. Mehr Geld für obdachlose Frauen aufgrund ihrer Mehraufwendungen für Toiletten und Hygieneartikel zu fordern war nicht nur praktisch nachvollziehbar, sondern ermöglichte den obdachlosen Männern auch ein solidarisches und beschützendes Handeln gegenüber Frauen, was erstere wiederum in ihrer Männlichkeit bestärkte.

Insgesamt steht das »Doing Masculinity« im »Berber-Brief« dem gesellschaftlich verbreiteten Bild von marginalisierten Männern entgegen. Statt bescheiden und demütig Almosen entgegenzunehmen, präsentierten die Autoren eine laute, fordernde Protestmännlichkeit, die mit einfach formuliertem Fachwissen auf Rechte aufmerksam machte und sie, den Darstellungen in den Briefen zufolge, teils auch durchsetzte. Diese mit Erfolgen gestärkte Handlungsfähigkeit deutet darauf hin, dass auch die nicht-hegemoniale Protestmännlichkeit in Teilen auf Machtausübung über andere beruht – zumindest im Verhältnis zu obdachlosen Frauen und kurzzeitig auch im Verhältnis zu Sachbearbeiter:innen der Sozialämter. Die selbstbewusste Formulierung der eigenen Protestmännlichkeit ist dabei aber zu keinem Zeitpunkt mit einer hegemonialen Männlichkeitsperformanz gleichzusetzen: Der gesellschaftlich marginalisierte Status der Obdachlosen blieb bestehen. Hohes Sozialprestige, gesellschaftliche Anerkennung und das Verfügen über politische und ökonomische Machtressourcen – die entscheidenden Parameter Raewyn Connells für eine hegemoniale Männlichkeit – lagen bei den Obdachlosen weiterhin nicht vor. Stattdessen thematisierten die Redakteure soziale Ungleichheitsverhältnisse offen und gingen gegen sie an, was ihnen eine selbstbewusste Männlichkeit ermöglichte, die sich in erster Linie durch die Zurückweisung ihres marginalisierten Status auszeichnete. Wie aber war es möglich, dass sich diese Form der Protestmännlichkeit nur wenige Jahre später nicht mehr so zeigte?

3. Straßenzeitungen und Männlichkeiten im Übergang

Der »Berber-Brief« erschien 1989 zum letzten Mal;47 das Redaktionsteam wurde sesshaft.48 Hans Klunkelfuß, Gotthardt und Werner Picker gründeten 1994 den »Selbsthilfeförderverein Arbeit und Wohnen«,49 der mit dem »Looser« eine Zeitung herausgab, in der Wohnungslosigkeit weiterhin im Mittelpunkt stand, wenngleich das Blatt nicht mehr ausschließlich von Betroffenen gestaltet wurde.50 Eine ganze Reihe von Straßenmagazinen wählte in der Gründungsphase der 1990er-Jahre eine solche Kombination von Betroffenenberichten und sozialen Themen, getragen auch von nicht-wohnungslosen Blattmacher:innen.

Dieses Jahrzehnt bildete eine Übergangsphase, die durch ein Nebeneinander dreier Arten von Straßenzeitungen gekennzeichnet war: erstens Blätter, die möglichst vielen Obdachlosen zu einer Verkaufsmöglichkeit verhelfen wollten, wofür eine hohe Auflage und ein regelmäßiges Erscheinen gewährleistet sein mussten, was wiederum eine Professionalisierung der Mitarbeiter:innen und der Organisationsstruktur erforderte; zweitens Zeitungen, die weiterhin vorwiegend soziale Probleme thematisieren, aber auch den Straßenverkauf in Schwung halten wollten; und drittens Zeitungen, die sich als Sprachrohr der Betroffenen verstanden.51 Gerade in Berlin, wo mehr Straßenzeitungen als überall sonst in der Republik mit starker Konkurrenz zueinander erschienen, existierten mehrere Zeitungen der dritten Kategorie, die zudem öffentlichkeitswirksame Aktionen starteten, welche an die »Berber-Brief«-Zeiten erinnerten. So veranstaltete der »strassenfeger« unter dem Motto »Es sind noch Betten frei« im Jahr 2000 eine symbolische Besetzung hochpreisiger Berliner Hotels.52

Doch nicht nur in Berlin kamen Betroffene zu Wort. Auch in dem zumindest in Schleswig-Holstein konkurrenzlosen Magazin »Hempels« gab es in den frühen Ausgaben Artikel, die von Wohnungslosen selbst verfasst wurden, und zwar auch von denjenigen, die den Unmut der Öffentlichkeit auf sich zogen – etwa den »Alkis aus dem Übergang« zwischen dem Kieler Bahnhof und dem Einkaufszentrum »Sophienhof«. In einem Artikel von 1996 schrieb ein/e gewisse/r »Eule« im Namen von Kieler »Punks, Normalos, Obdachlose[n]«, die eines verbinde: »Wir trinken Alkohol und freuen uns, wenn wir uns fast regelmäßig dort treffen.« »Eule« merkte an, dass die Polizisten die kleine Gruppe selbst dann wegschicken würden, wenn sie »nichts trinken und auch keine Passanten anschnorren«. Er/Sie bedankte sich bei denjenigen, die ihnen »schon oft UNAUFGEFORDERT Geld zugesteckt haben, auch wenn sie geahnt haben, daß dieses für Alkohol ausgegeben wird«. Schließlich bat »Eule« um »ein wenig mehr Verständnis«, schließlich sei es im Winter im »Übergang« etwas wärmer als in den Parks, wo sie sich im Sommer treffen würden. Diese Äußerungen unterschieden sich im Stil deutlich vom »Berber-Brief«, denn hier wurden keine Forderungen aufgestellt. »Eule« fügte hinzu: »Unter uns wird übrigens darauf geachtet, daß der Müll im Mülleimer landet.«53 Statt einer Protestmännlichkeit wie im »Berber-Brief« zeigte sich hier eher der Versuch einer marginalisierten Randgruppe, den Vorurteilen der Kieler Bürger:innen zu begegnen, die Trinkergruppe hinterlasse Müll und bettle offensiv. »Eule« griff von den Betroffenen antizipierte Erwartungen der Mehrheitsgesellschaft auf und versuchte sie zu erfüllen, allerdings nur bis zu einem bestimmten Punkt: Die Praktik des Trinkertreffens in Bahnhofsnähe stellte »Eule« nicht zur Disposition. Im Sinne eines »Doing Masculinity«, nach dem Handlungen von Männern immer auch Aufschluss über ihre jeweiligen Männlichkeitsvorstellungen geben,54 lässt sich hier – in Connells Begrifflichkeit – von einem Changieren zwischen in gewisser Weise trotzig vorgebrachter marginalisierter und in Teilen komplizenhafter Männlichkeitsrepräsentation sprechen.

Zu einem starken Bruch zwischen Straßenmagazinen und »Berber-Brief«, wie die Gegenüberstellung zu Beginn des vorliegenden Beitrags vermuten lässt, kam es in dieser frühen Phase also noch nicht. Vielmehr handelte es sich um eine regional durchaus differierende Ausrichtung, je nachdem, wie sich das jeweilige Straßenmagazin positionierte. Anklänge des »Berber-Briefs« waren zwar punktuell noch zu erkennen, gingen aber im Laufe der 1990er-Jahre immer weiter zurück. Dafür mitverantwortlich war ein weiterer Wandel, der sich in den späteren Straßenmagazinen stärker zeigte: eine Abwendung von der reinen Betroffenenberichterstattung zugunsten von Artikeln über Hilfsangebote und -projekte. Dies hatte auch Konsequenzen für die Männlichkeitsbilder. In einer Ausgabe des Kölner Blattes »Bank extra«, der ersten deutschen Straßenzeitung (1992 zunächst unter dem Titel »Bank Express« gegründet), zeigt sich dieser Umbruch besonders deutlich. Der Untertitel von »Bank extra« lautete »Von Berber zu Berber«. In der Rubrik »Berberkultur« wurden auch eingesandte Texte von Obdachlosen abgedruckt, und folgender Witz zeigt 1995 noch ein Selbstbild, das spielerisch mit der eigenen sozialen Marginalisierung umgeht. Der Dorfgendarm hält zwei Tippelbrüder an und fragt den einen: »Was sind Sie von Beruf?« – »Arbeitslos!!« – dann den zweiten: »Und Sie?« – »Ich bin sein Assistent.«55 Vier Jahre später dominierten in »Bank extra« aber bereits die Helferberichte – zum Beispiel Interviews mit einem Arzt, der Obdachlose auf der Straße behandelte, oder mit einem Hotelier, der psychisch Kranke nach ihrem Klinikaufenthalt beherbergte.56 Auch der Untertitel hatte sich verändert; er lautete jetzt: »Kölns dienstälteste Obdachlosenzeitung«. Die Berichterstattung hatte sich langsam von den Obdachlosen selbst und ihren Forderungen entfernt und sich hin zu einem Beratungsangebot mit sozialen Themen gewandelt.

Dieser Trend zeigte sich in den 1990er-Jahren auch in der Wohnungslosenhilfe, die stärker noch als in den 1980er-Jahren einer Sozialpädagogisierung mit vielen Neukonzeptionen und niedrigschwelligen Angeboten unterlag. Zwar waren die Hilfen längst nicht für alle Betroffenen erreichbar und oftmals von Kürzungen bedroht, aber insgesamt doch deutlich attraktiver für Obdachlose als in den 1980er-Jahren. Vor allem charakterisierte die Sozialpädagogisierung der Wohnungslosenhilfe ein partizipativeres Verhältnis zwischen Sozialarbeiter:innen und Obdachlosen, ein stärkeres Einstellen auf die Bedürfnisse der Betroffenen und eine Soziale Arbeit, die näher an die Lebenswelt der Zielgruppe heranreichte. Dies führte aber auch dazu, dass vermehrt Sozialpädagog:innen und Beschäftigte von Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in die Straßenzeitungsarbeit eingebunden waren. Denn die Zeitungen trugen sich meist durch Vereine, deren Mitglieder häufig aus den erwähnten Berufsgruppen stammten. Neben einer voranschreitenden Kommerzialisierung kam es also auch zu einer Sozialpädagogisierung und Professionalisierung dieser Medien.

Trotz ihrer auf soziale (und vielfach auch kulturelle) Themen ausgerichteten Inhalte und ihrer diversen Sozialprojekte verstehen sich Straßenzeitungen heute mehrheitlich nicht mehr als »Sprachrohr der Betroffenen«.57 In ihren Redaktionen arbeiten professionelle Journalist:innen. Obdachlose selbst schreiben nur noch vereinzelt oder gar nicht mehr für Straßenzeitungen. Stattdessen kommen sie ab und zu in Interviews zu Wort, vor allem aber in kurzen autobiographischen oder nach Gesprächs- oder Textvorlagen von den Redaktionen erstellten Skizzen, die in einigen Zeitungen regelmäßig erscheinen. Diese Texte folgen stärker expliziten wie impliziten Vorgaben als die früheren Artikel des »Berber-Briefs«. Die Kulturanthropologen Gertraud Koch und Bernd Jürgen Warneken haben herausgearbeitet, dass sich die Darstellungen von Obdachlosen in Straßenzeitungen an dem Bild orientieren, das bei den Leser:innen »als das vorherrschende« angenommen wird.58 Das bedeutet, Obdachlose thematisieren zwar ihr eigenes Verhalten auf dem Weg in die Obdachlosigkeit und währenddessen als problematisch, stellen es aber als überwunden dar und betonen ihre Bereitschaft, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Dies untermauern sie mit der Übernahme sozialpädagogischen Vokabulars und zeigen sich dankbar gegenüber Hilfsangeboten.59 Daraus mit dem Blick auf den älteren »Berber-Brief« abzuleiten, dass sich Obdachlose in ihrer Außenrepräsentation verändert oder gar an Selbstbewusstsein und kritischer Haltung eingebüßt hätten, griffe jedoch zu kurz. Denn Koch und Warneken sehen deutliche Unterschiede auch gegenüber den aktuellen Selbstrepräsentationen Obdachloser in sozialwissenschaftlichen Interviews, die anders als die Straßenzeitungen eben nicht kommerziellen Zielen unterliegen. So bildet die differierende Adressierung der Publikationen ein erstes Erklärungsmoment für unterschiedliche Selbstrepräsentationen im »Berber-Brief« und in den Straßenzeitungen.

Straßenmagazine sind weniger Selbsthilfeinstitutionen für Obdachlose im umfassenden Sinne, als die sie sich gern sehen,60 sondern bieten den Betroffenen vor allem eine Erwerbstätigkeit im Niedriglohnsektor. Aus geschichts- und medienwissenschaftlicher Perspektive sind Straßenzeitungen eine moderne Form privater Wohltätigkeit. Vereinsbasiert, wie schon die private Wohltätigkeit im Kaiserreich häufig in Erscheinung trat, und bereit, einen Teil ihres Gewinns den Obdachlosen gegen eine Arbeitsleistung zu überlassen, erinnern sie stark an das Motto »Arbeit statt Almosen« des Gründers zahlreicher Arbeiterkolonien und Wanderarbeitsstätten, Friedrich von Bodelschwingh.61 Auch diese Institutionen wurden für Obdachlose gegründet, um sie vom Betteln abzuhalten und ihrem Tagesablauf durch Arbeit eine Struktur zu geben. Während des Verkaufs ist es beispielsweise untersagt zu betteln, und viele Straßenzeitungen werben damit, den Betroffenen einen Ausstieg aus dem Leben auf der Straße anzubieten. Im Alltag von Großstädten mit einem besonders hohen Anteil stark verelendeter Obdachloser gehen Verkauf und Betteln allerdings weiter Hand in Hand. Inwiefern prägen diese Bedingungen nun die jeweils verbreiteten Männlichkeitsbilder, welche Unterschiede weisen sie im Vergleich zu den im »Berber-Brief« präsentierten auf, und wie erklären sich diese – auch über das Publikationsformat hinaus?

Kritik an den nicht umgesetzten sozialstaatlichen Leistungen, wie sie prominent im »Berber-Brief« vertreten wurde, kam später zwar noch vor, kaum aber in den Selbstdarstellungen der Obdachlosen. Kritik am Sozialstaat äußerten nun in wohldosierter Form die Blattverantwortlichen und die »Freunde der Berber« – wie Hans Klunkelfuß die Fürsprecher:innen der Obdachlosen genannt hatte.62 Da diese Kritik für die Männlichkeitsbilder im »Berber-Brief« zentral gewesen war, nun aber fehlte, führte dies zu veränderten Männlichkeitsrepräsentationen. Wenn Obdachlose ihre Situation als Folge eines Fehlverhaltens darstellten, das sie überwunden hätten, blieb in dieser Individualisierung von Wohnungslosigkeit kein Platz für Kritik am Staat oder an den Behörden und damit auch kein Raum für Forderungen: »Ich bin inzwischen bereit, Hilfe anzunehmen und auch mitzuarbeiten«, schrieb etwa der wohnungslose Richard in »motz life« 2012.63 Im »strassenkreuzer« sagte der ebenfalls wohnungslose Helmut Nikolau 2006 in einem Interview: »Ich habe viel falsch gemacht und war lange Zeit Alkoholiker.«64 Hier ist eine eindeutige Abkehr von der protestmännlichen Geschlechterperformanz der »Berber-Briefe« auszumachen: Obdachlose Männer akzeptierten ihre marginalisierte Position und übernahmen gesellschaftliche Deutungen von Erfolg und Misserfolg. Inaktiv und resigniert waren sie jedoch nicht, sondern zeigten sich handlungsbereit, allerdings in eben der Form, die von Obdachlosen in sozialen Hilfsangeboten erwartet wurde: als kooperative Arbeiter an ihrem Verhalten. Mit Connell kann man hier von einer komplizenhaften Männlichkeit sprechen. Die Obdachlosen verkörpern zwar keineswegs das hegemoniale Ideal, sie akzeptieren es aber und streben danach, gesellschaftlichen Erwartungen zu entsprechen. Dadurch stützen sie das System hegemonialer Männlichkeit, statt es wie in den »Berber-Briefen« durch ihre Geschlechterperformanz zu hinterfragen.

Überhaupt dominierte das Thema der angenommenen Hilfe in Verkäuferportraits. Dieses Genre kultivierte auch die Schleswig-Holsteinische Straßenzeitung »Hempels«. Mittlerweile ist die Rubrik »Auf dem Sofa« in vielen Heften einer der wenigen thematischen Berührungspunkte mit Wohnungslosen. Darin geben »Hempels«-Redakteure ihre Gespräche mit Verkäuferinnen, mehrheitlich aber mit Verkäufern wieder, die meist entweder obdachlos waren oder es weiterhin sind. Die Texte gehen auf Gesprächsprotokolle mit den Portraitierten zurück, sind aber in der Ich-Form des Verkäufers geschrieben, der nur mit Vornamen genannt wird – im Gegensatz zu den Leser:innen, die in den Antworten der Beratungsrubrik, die ihnen Lebenshilfe anbietet, gesiezt werden. Über dem Text befindet sich jedes Mal ein Foto des Verkäufers oder der Verkäuferin auf dem immer gleichen blauen Sofa – vermutlich eine Anspielung auf die Wendung »Bei Hempels unterm Sofa«. Die meisten der Portraitierten nehmen nur die eine Sofahälfte ein, der Platz neben ihnen bleibt leer. Ein Gruppengefühl wie im »Berber-Brief«, der immer von »Kollegen« sprach und dessen Artikel stets auf ein »Wir« zielten, wird hier nicht vermittelt. Dies entspricht dem Verkäuferdasein, denn auch bei der Arbeit sind sie allein, verkaufen in den ihnen zugewiesenen Stadtteilen und Standorten. Diese praktische, zugleich visuell zum Ausdruck gebrachte Vereinzelung führt dazu, dass in der Erzählung von der Zeit vor der Verkäufertätigkeit eher das individuelle Lebensschicksal im Mittelpunkt steht. In solchen ausschließlich negativ konnotierten Vergangenheitsschilderungen dominiert eine Offenbarungs- und Läuterungsrhetorik, die den Beginn der Tätigkeit als »Hempels«-Verkäufer automatisch in ein positives Licht setzt: »Ich war ungefähr 15 Jahre lang obdachlos, das ist wahrlich keine schöne Zeit gewesen. Doch irgendwann hatte ich Glück: Ich lernte vor etlichen Jahren HEMPELS kennen.«65 Häufig handeln die Geschichten noch detaillierter von Drogensucht, gescheiterten Beziehungen, Krankheiten und Arbeitslosigkeit. Am Ende steht jedoch immer der positiv bewertete Neubeginn als »Hempels«-Verkäufer.66

Die Vergangenheit wird hier als Geschichte des Scheiterns an gesellschaftlichen Erwartungen und Normen erzählt; in der Schuldfrage halten sich die Texte aber zurück. Es ist nicht klar auszumachen, ob nun das Individuum oder die gesellschaftlichen Bedingungen für die Wohnungslosigkeit und die schwierige Lebenslage verantwortlich waren. Dies passt zur generellen Deutung von Obdachlosigkeit in den 2000er-Jahren: Sie wird in populären Medien wie in Fachpublikationen als komplexes Ursachenbündel gesehen, bei dem individuelle Faktoren mit sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen verschränkt sind. Die Narration des Scheiterns wird ebenfalls mit Obdachlosigkeit verknüpft und zeigt eine marginalisierte Männlichkeit, die erst dann zu einer konformen, komplizenhaften wird, wenn der Verkaufsjob beginnt. Komplizenhaft ist diese Männlichkeit, weil sie nicht hegemonial ist – der Status als Verkäufer einer Straßenzeitung kann dies nicht sein –, aber hegemoniale Ideale für sich selbst annimmt und so die Geschlechterordnung stützt.67

Zudem präsentieren die Portraits neue Gemeinschaften nicht mehr unter den Betroffenen selbst (wie im »Berber-Brief«), sondern zwischen Verkäufern und ihren Kund:innen. Carsten erzählt zum Beispiel: »HEMPELS bedeutet für mich auch, viele gute Schnacks mit den Leuten zu haben, die bei mir ihre Ausgaben kaufen.«68 Genauer erklärt das Sven: »Und ich merke, dass ich für andere Menschen eine Rolle spiele, mit vielen Käuferinnen und Käufern habe ich ein gutes Verhältnis.«69 Rainer findet: »Schön ist dabei immer, wenn mir jemand Gehör schenkt. Ein freundliches Gespräch ist mehr wert als fast alles andere […].«70 Und Rüdiger betont, »wenn ich mal ein paar Tage nicht an meinem Verkaufsplatz auftauchen kann, […] dann fragen mich die Leute anschließend immer, wo ich denn bloß war und wie es mir geht. Das tut richtig gut!«71 Diese Hervorhebung des Sozialkontakts zu den Käufer:innen geht vermutlich auf die Frage der Redakteure zurück, was den Verkäufern »Hempels« bedeute, und stellt eine gelungene Werbung für die Zeitung dar. Demnach zeigt sich hier ein verändertes Männlichkeitsbild, das mehr auf Kooperation statt auf Kampf ausgerichtet ist und eine Erwartungshaltung bedient, die der Verkäuferjob mit sich bringt.

Die veränderten Männlichkeitsbilder erklären sich sowohl aus dem differierenden Publikationsformat als auch aus übergreifenden gesellschaftlichen Entwicklungen, die wiederum auf die Straßenmagazine rückwirkten – zum Beispiel, wie die Sozialpädagogisierung der Wohnungslosenhilfe in Praxis und Diskurs die Redaktion, aber auch die Verkäuferstatements beeinflusste. Zum einen übernahmen einige Obdachlose das sozialpädagogische Vokabular, zum anderen zeigt sich in ihren Vergangenheitserzählungen ein Narrativ, das bisweilen an eine therapeutische Sitzung oder an eine Beichte erinnert. Korrespondierend zur Interpretation von Straßenzeitungen als Teil der privaten Wohltätigkeit könnte hier ein unwissentliches, indirektes Anknüpfen an ältere Formen vorliegen, denn in vielen Jahresberichten von privaten Wohltätigkeitsvereinen waren ähnliche Läuterungsgeschichten schon im Kaiserreich präsent. Der Vereinzelungseffekt bei den Verkäufern stellt dagegen ein Novum dar – die Notunterkünfte für Obdachlose charakterisiert eher eine durch Platzmangel und Kosteneinsparung hervorgerufene, homosoziale Zwangsgemeinschaft. Auf der Straße lebt aber nicht jeder Obdachlose allein, sondern es existieren auch selbstgewählte Gemeinschaften, die nicht dem Leistungs- und Effizienzprinzip unterworfen sind wie die Straßenmagazine. Anders als in den »Berber-Briefen« bedienen sich die Verkäufer der Straßenmagazine freilich keiner positiven – und politischen – Gruppenidentität obdachloser Männer, sondern konstruieren stattdessen eine Gemeinschaft mit ihren Kund:innen. Letztlich kann dies als Sicheinfügen in eine untergeordnete Serviceposition und als Streben nach gesellschaftlicher Anerkennung im Kontext von Leistungs- und Männlichkeitsnormen interpretiert werden.

5. Neue Publikationsformate – neue Männlichkeiten?

Wie sich obdachlose Männer im »Berber-Brief« (1987–1989) und im Vergleich dazu in den späteren Straßenzeitungen präsentierten, war höchst unterschiedlich. Dementsprechend differierten auch die in den beiden Publikationsformaten enthaltenen Männlichkeitsbilder. Im »Berber-Brief« transportierten die wohnungslosen Autoren eine kämpferische, kritische, provokante, wütende, fordernde Protestmännlichkeit, die sich durch die Zurückweisung des ihnen zugewiesenen marginalisierten Status auszeichnete. Detailwissen zum Rechtsanspruch auf Sozialleistungen und der Wille, die eigenen Rechte auch durchzusetzen, ermöglichten und demonstrierten Handlungsfähigkeit. Zudem rekurrierten die Autoren auf eine solidarische »Berber«-Männergemeinschaft, die sich gegenseitig mit praktischen Tipps zum Leben auf der Straße unterstützte und stärkte. Im Kontrast dazu prägten die Selbstpräsentationen in den Straßenzeitungen seit den 1990er-Jahren, die zudem einen viel kleineren Teil des Inhalts ausmachten, zunehmend eine an den Job eines Verkäufers im Niedriglohnsektor angepasste Arbeitswilligkeit, Freude am Kundenkontakt sowie ein auffälliges Läuterungsnarrativ. Damit zeigte sich eine eher kooperative, selbst- statt systemkritische Männlichkeit, die mit Raewyn Connell als komplizenhaft bezeichnet werden kann. Während die Männlichkeitsbilder im »Berber-Brief« quer zur gesellschaftlich zugeschriebenen marginalisierten Männlichkeit standen, dominierte in den Verkäuferportraits der Straßenzeitungen eine anpassungsbereite, flexible Männlichkeit.

Unterschiede wie Gemeinsamkeiten sind zunächst einmal den divergierenden Medienformaten geschuldet. So lässt sich der »Berber-Brief« als Publikationsorgan der Alternativpresse einordnen; seine Redakteure stammten aus dem gleichen Wohnungslosenmilieu wie seine Hauptzielgruppe. »Berber« schrieben hier wirklich für »Berber« und lebten als solche, was sich schon daran zeigt, dass das Geld für die nächste Ausgabe erst von den Blattmachern erbettelt werden musste. Ganz anders verhält es sich bei den Straßenzeitungen, die trotz sozialem Anspruch kommerzielle Unternehmungen sind und die Obdachlosen kaum noch an der redaktionellen Arbeit beteiligen, sondern als Verkäufer beschäftigen – unter anderem, um sie eben vom Betteln abzuhalten. Zugleich stellen Straßenzeitungen eine Art privater Wohltätigkeit dar; man kauft sie nicht nur, um sie zu lesen, sondern auch, um die Verkäufer finanziell zu unterstützen. Dies beeinflusst ihre Inhalte und ihre Männlichkeitsrepräsentationen, da sie stark an die Haltung der »Gönner«, die Dankbarkeit erwarten, angepasst sind.

Gemeinsam ist den so verschiedenen Männlichkeitsbildern der »Berber-Briefe« und der Straßenzeitungen die implizite Auseinandersetzung mit hegemonialen Männlichkeitsnormen und dem marginalisierten Status, der obdachlosen Männern zugesprochen wird. Wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise, versuchten die obdachlosen Männer in beiden Medien dieses Fremdbild hinter sich zu lassen, umzuformen oder zu ergänzen – ein Bezugspunkt blieb es jedoch weiterhin.

Obendrein fallen größere gesellschaftliche Wandlungsprozesse ins Gewicht, wenn es darum geht, die Veränderungen in den Männlichkeitsrepräsentationen zu erklären. Denn nicht ohne Grund existiert ein »Berber-Brief« in dieser Form heute nicht mehr. Verantwortlich sind dafür etwa eine zunehmende Privatisierung von Non-Profit-Organisationen und eine Öffentlichkeit, die mehr ökonomische Effizienz erwartet.72 Ebenso stieß die Sozialpädagogisierung der Wohnungslosenhilfe den Wandel in den Straßenzeitungen an, sich stärker Beratungsangeboten zu widmen. Dass sozialpädagogisches Vokabular schließlich auch Einzug in die Selbstpräsentationen von Obdachlosen erhielt, ist ein weiteres Argument für die These, dass es eher eine Sozialpädagogisierung und Individualisierung gesellschaftlicher Problemlagen war, die das Profil der Obdachlosenzeitungen und die Selbstrepräsentation der Betroffenen mitveränderte, als verbesserte Lebensumstände für Wohnungslose. Wegen dieses Wandels (re-)aktivierten Straßenzeitungen nach einer Phase der öffentlichen Wohlfahrt in den 1970er- und 1980er-Jahren eine moderne Form der tradierten privaten Wohltätigkeit.

Das lässt die Frage aufkommen, wie es sich denn mit Initiativen der Obdachlosen selbst verhält. War die Einstellung des »Berber-Briefs« eine Zäsur, nach der Obdachlose in Deutschland kein eigenes Sprachrohr mehr fanden? Mitnichten, zumal sich durch das Internet die Publikationsmöglichkeiten auch für diese soziale Gruppe erweitert haben. Um das Jahr 2007 stellten zwei obdachlose Männer unabhängig voneinander Plattformen online, in denen sie über Angebote der Wohnungslosenhilfe informierten. Aus heutiger Perspektive erscheint dies wenig innovativ, aber in den 2000er-Jahren war es geradezu ein Durchbruch: Bis dahin gehörten Verzeichnisse über Obdachlosenunterkünfte und Hilfsangebote zum »Geheimwissen der Sozialarbeit«, die nicht publiziert wurden, wie Stefan Schneider betont, ein Sozialarbeiter und Kenner der Wohnungslosenhilfe.73 Richard Brox, ein langjährig Obdachloser, stellte unter dem Pseudonym »Kurpfälzer Wandersmann« in seinem Blog nicht nur Informationen bereit, sondern nahm auch eine kritische Bewertung der Einrichtungen vor, von denen er die meisten selbst besucht hatte.74 Ähnliche Informationen hielt das Online-Portal »Berber-Info« bereit, das von dem ebenfalls wohnungslos gewesenen Jürgen Schneider ins Leben gerufen wurde.75 Beide Männer entfalteten neben ihren Online-Tätigkeiten noch weitere äußerst erfolgreiche Aktivitäten zugunsten wohnungsloser Menschen.76 Obgleich in den Blogs viele Themen aufgegriffen werden, die auch schon die Redakteure des »Berber-Briefs« beschäftigten, wie etwa Brox’ Ratschläge bei der Auszahlung des Tagessatzes,77 dominiert doch eine im Vergleich zum »Berber-Brief« nüchterne Tonlage, wie sie auch in gegenwärtigen Informationsbroschüren der Wohnungslosenhilfe angeschlagen wird. Eine offensive Protestmännlichkeit findet sich hier eher nicht.

Dieser erste Eindruck bliebe zu prüfen und mit neueren Männlichkeitskonzeptionen in der Mehrheitsgesellschaft zu kontextualisieren. Ob in einer digitalisierten Welt, in der auch Obdachlose des Öfteren über Smartphones verfügen, via Facebook, Instagram und TikTok weitere Selbstdarstellungsformen genutzt werden, die Männlichkeitsrepräsentationen jenseits einer komplizenhaften Maskulinität erlauben, ist eine offene Frage. Im Hinblick auf die Forschungen zur Geschichte der Armut und sozialer Ungleichheit wäre hierbei auch der Zugang zu Handys, Auflademöglichkeiten und Internet-Empfang auf der Straße zu diskutieren. Während Brox seinen Blog noch aus öffentlich zugänglichen Bibliotheken absetzte, sind kostenlose WLAN-Zugänge häufig nur in Großstädten in der Bahnhofsgegend verfügbar. Erste Forschungen deuten darauf hin, dass solche born-digital-Quellen gerade für eine Zeitgeschichte von Randgruppen ergiebig sein können.78

Anmerkungen:

1 »Ich werde von den Leuten anerkannt«, in: Hempels, Heft 11/2019, S. 34-35, hier S. 35; Protokoll und Foto: Georg Meggers. Das Straßenmagazin »Hempels« erscheint seit 1996 in Schleswig-Holstein.

2 Frauen sind in Deutschland seltener als Männer von Obdachlosigkeit betroffen, wenngleich ihr Anteil seit den 1980er-Jahren zugenommen hat. Vgl. zu den vielfältigen Ursachen etwa Nicole Kauz, Wohnungslosigkeit bei Frauen. Skizze eines Gesellschaftsproblems, Marburg 2010. Allerdings basieren Angaben zur Gesamtzahl wohnungs- und obdachloser Personen bisher nur auf Schätzungen, die die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) jährlich erhebt. 2020 trat das »Gesetz zur Einführung einer Wohnungslosenberichterstattung sowie einer Statistik untergebrachter wohnungsloser Personen« in Kraft. Letztere werden ab 31.1.2022 vom Bundesamt für Statistik erfasst. Zusätzlich sollen diejenigen gezählt werden, die auf der Straße leben oder kurzzeitig bei Freunden oder Verwandten unterkommen.

3 Hauptarchiv der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel (HAB), Sammlung Kiebel 12/06, Angreifen, in: Berber-Brief 2 (1988) H. 5. Zum Begriff »Berber« siehe unten, Kap. 2.

4 Connell setzte sich 2005 mit den Studien zur »Protest Masculinity« auseinander und erkannte diese als sinnvolle Erweiterungen ihres Forschungskonzepts an: R.W. Connell/James W. Messerschmidt, Hegemonic Masculinity. Rethinking the Concept, in: Gender & Society 19 (2005), S. 829-859, hier S. 847f.

5 Vgl. Raewyn Connell, Masculinities, Berkeley 1995; dt.: Der gemachte Mann. Konstruktion und Krise von Männlichkeiten. Übersetzung von Christian Stahl. Hg. u. mit einem Geleitwort versehen von Ursula Müller, Opladen 1999, 4., durchgesehene Aufl. Wiesbaden 2015.

6 Vgl. Jörg Fichtner u.a., »Dass die Leute uns nicht alle über einen Kamm scheren«. Männer in Wohnungsnot. Eine quantitative Untersuchung zu Deutungsmustern und Lebenslagen bei männlichen Wohnungsnotfällen, Frankfurt a.M. 2015, S. 5.

7 Für die 1950er- und 1960er-Jahre siehe Bernhard Gotto/Elke Seefried, Von Männern und »Makeln«. Einleitende Überlegungen zur Gesellschaftsgeschichte der Bundesrepublik in geschlechterhistorischer Perspektive, in: dies. (Hg.), Männer mit »Makel«. Männlichkeiten und gesellschaftlicher Wandel in der frühen Bundesrepublik, Berlin 2017, S. 7-23, hier S. 8, S. 12f.; Nadine Recktenwald, Der »Makel« als Protest. Geschlechtsidentitäten unter westdeutschen Gammlern, in: ebd., S. 75-87; bezogen auf Obdachlose: Britta-Marie Schenk, Freie Männer? Männlichkeitskonstruktionen von Hamburger Obdachlosen in den 1950er Jahren, in: ebd., S. 62-74; aus sozialwissenschaftlicher Perspektive: Fichtner u.a., Männer in Wohnungsnot (Anm. 6).

8 Vgl. aus geschichtswissenschaftlicher Sicht: Christoph Schwamm, »Sollte sich die Einstellung des Personals gegenüber den Patienten nicht ändern, garantiere ich für nichts mehr!«. Protestmännlichkeit und Krankheitsbewältigung von »aufsässigen Patienten« der Psychiatrischen Universitätsklinik Heidelberg am Vorabend der Psychiatriereform, in: Medizinhistorisches Journal 50 (2015), S. 149-174, hier S. 161.

9 Vgl. Susanne Gerull, Anerkannt und ausgegrenzt – Straßenzeitungsverkäufer_innen in Berlin, in: dies. (Hg.), Straßenzeitungen. Empirische Annäherungen an ein soziales Phänomen, Strasburg 2020, S. 7-98, hier S. 15.

10 Gertraud Koch/Bernd Jürgen Warneken, Selbstzeugnisse von Obdachlosen. Zur medienspezifischen Varietät von Armutsbildern, in: Eva Maria Gajek/Christoph Lorke (Hg.), Soziale Ungleichheit im Visier. Wahrnehmung und Deutung von Armut und Reichtum seit 1945, Frankfurt a.M. 2016, S. 291-309, hier S. 292.

11 Maria Laura Bono, Straßenzeitungen. Ein Ratgeber, Freiburg i.Br. 1999, S. 14. Bis heute erhalten die Verkäufer:innen bei den meisten Straßenzeitungen die Hälfte des Verkaufspreises.

12 John Bird, Let’s do business for the underclass, in: Guardian, 29.11.1997.

13 Peter Brandhorst, Ein starkes Blatt auf der Hand, in: Hempels, Heft 2/2021, S. 6-9, hier S. 6.

14 Vgl. ebd.

15 Straßenzeitungen haben häufig einen solchen Trägerverein und finanzieren sich neben dem Verkauf zusätzlich über kommunale und/oder konfessionelle Zuschüsse sowie Spenden.

16 Eher an den Vorstellungen von Armut, partiell auch von Obdachlosigkeit, orientiert sind die Arbeiten von Christoph Lorke, Armut im geteilten Deutschland. Die Wahrnehmung sozialer Randlagen im geteilten Deutschland, Frankfurt a.M. 2015; Meike Haunschild, Elend im Wunderland. Armutsvorstellungen und soziale Arbeit in der Bundesrepublik 1955–1975, Baden-Baden 2018; Sarah Haßdenteufel, Neue Armut, Exklusion, Prekarität. Debatten um Armut in Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland, 1970 bis 1990, Berlin 2019. Stärker vom wissenschaftlichen Diskurs ausgehend: Christiane Reinecke, Disziplinierte Wohnungsnot. Urbane Raumordnung und neue soziale Randständigkeit in Frankreich und Westdeutschland, in: Archiv für Sozialgeschichte 54 (2014), S. 267-286. Eine Ausnahme bildet folgender Aufsatz, in dem die Autorin die Handlungen der Obdachlosen einbezieht, allerdings auf die NS-Zeit bezogen: Nadine Recktenwald, Räume der Obdachlosen. Städtische Asyle im Nationalsozialismus, in: Winfried Süß/Malte Thießen (Hg.), Städte im Nationalsozialismus. Urbane Räume und soziale Ordnungen, Göttingen 2017, S. 67-88.

17 Zu den einschlägigsten Studien zählen: Joel Blau, The Visible Poor. Homelessness in the United States, Oxford 1992; Kenneth L. Kusmer, Down and Out, On the Road. The Homeless in American History, Oxford 2002; Ella Howard, Homeless. Poverty and Place in Urban America, Philadelphia 2013.

18 Diese Handlungen galten zuvor als Übertretungstatbestände und waren nach § 361 StGB Nr. 4, 5 und 7 bis 1974 strafbar. Ferner zählte auch Landstreicherei nach Nr. 3 des Paragraphen dazu. Allerdings verfielen vor 1974 begangene Straftaten wie etwa Betteln nach der Abschaffung des § 361 nicht. So kam es bisweilen erst nach 1974 zu entsprechenden Verurteilungen. Vgl. Carola Schmid, Die Randgruppe der Stadtstreicher. Im Teufelskreis der Nichtseßhaftigkeit, Wien 1990, S. 67.

19 Vgl. etwa Reinecke, Disziplinierte Wohnungsnot (Anm. 16), S. 277.

20 Vgl. jetzt Britta-Marie Schenk, Transformationen der Anstalt. Einrichtungen für Obdachlose und Nichtsesshafte von den 1960er bis zu den 1990er Jahren, in: Wilfried Rudloff u.a. (Hg.), Ende der Anstalten? Großeinrichtungen, Debatten und Deinstitutionalisierung seit den 1970er Jahren, Paderborn 2022, S. 288-305.

21 Vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (Hg.)/Franz Koch (Projektbearb.), Ursachen von Obdachlosigkeit. Bericht über das Forschungsprojekt der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtsverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, o.O. 1984. Nordrhein-Westfalen war das einzige westdeutsche Bundesland, das bereits in den 1970er-Jahren systematisch Obdachlosenzahlen erhob.

22 Ursächlich dafür war ein ganzes Bündel an Faktoren. Sie reichten von immens gestiegenen Mietpreisen und einer zurückgehenden Bautätigkeit über die eingestellte staatliche Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus bis hin zu den vielen neuen Kleinfamilien und den geburtenstarken Jahrgängen, die eine Wohnung suchten, sowie den Sanierungsmaßnahmen und in Büros umgewandelten Mietwohnungen. Bericht über die Wohnungsmarktlage, 1989, HAB, SozHilf 27.

23 Vgl. die Kriterien bei Dieter Rucht, Modernisierung und neue soziale Bewegungen. Deutschland, Frankreich und USA im Vergleich, Frankfurt a.M. 1994. Ein weiterer Grund für eine ausbleibende Bewegung von Obdachlosen könnte darin liegen, dass sich die meisten Betroffenen nicht freiwillig in dieser Lebenslage befinden. Zwar gibt es auch Obdachlose, die sich für die Wohnungslosigkeit entschieden haben, doch geschieht dies oft unter ganz bestimmten Voraussetzungen; siehe dazu Britta-Marie Schenk, Obdachlose als Aussteiger? Handlungsmöglichkeiten von Obdachlosen im Deutschland des 20. Jahrhunderts, in: Petra Terhoeven/Tobias Weidner (Hg.), Exit. Ausstieg und Verweigerung in »offenen« Gesellschaften nach 1945, Göttingen 2020, S. 87-113.

24 Schmid, Randgruppe (Anm. 18), S. 151.

25 Ebd., S. 133. Im »Berber-Brief« erzählen die Redakteure ihre Gründungsgeschichte so: »Aus Protest gegen die Sozialpolitik in Wetzlar entstanden die Berber Briefe. Damals malten wir uns ein großes Plakat […], besorgten uns eine Schreibmaschine, gründeten die Berberbriefe auf der Straße und informierten die Bevölkerung.« HAB 12/06, Berber-Brief 1 (1987) H. 10.

26 Die Zeitung erschien unregelmäßig, aber ca. vier Mal pro Jahr und hatte eine Auflage von 100 bis 500 Stück – so die Angaben bei Stefan Schneider, Hans Klunkelfuß und das Haus Oderberger Str. 12, 6.1.2006, URL: <https://www.drstefanschneider.de/299-20060106-hans-klunkelfuss-und-das-haus-oderberger-str-12.html>.

27 Sven Reichardt, Authentizität und Gemeinschaft. Linksalternatives Leben in den siebziger und frühen achtziger Jahren, 2. Aufl. Berlin 2014, S. 234.

28 Ebd., S. 238, S. 874.

29 Ebd., S. 238, S. 312.

30 Ebd., S. 873.

31 So etwa Melanie Ratzka, Wohnungslosigkeit, in: Günter Albrecht/Axel Groenemeyer (Hg.), Handbuch soziale Probleme, 2., überarb. Aufl. Wiesbaden 2012, S. 1218-1252, hier S. 1231.

32 Fichtner u.a., Männer in Wohnungsnot (Anm. 6), S. 166.

33 Hier und im Folgenden wird statt »Doing Man« der Begriff »Doing Masculinity« verwendet, weil letzterer – anders als in Fichtners Studie – weniger auf das Verhalten des einzelnen Mannes abzielt, sondern auf Männlichkeitsrepräsentationen verschiedener Gruppen von obdachlosen oder ehemals wohnungslosen Männern. Deshalb ist in der Zeitgeschichte der Männlichkeit(en) »Doing Masculinity« auch der üblichere Begriff. So z.B. bei Gotto/Seefried, Von Männern (Anm. 7), S. 9.

34 HAB 12/06, Wir die Berber e.V./Berber-Brief-Redaktion, Berber FORDERN!, 1987.

35 HAB 12/06, Berber sind keine Penner, in: Berber-Brief, Werbeausgabe, undatiert.

36 HAB 12/06, Berber FORDERN! (Anm. 34), S. 2.

37 Ebd., S. 4.

38 Ebd., S. 2.

39 Ebd., S. 3.

40 Ebd.

41 Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 16.1.1986, Az. BVerwG 5 C 72.84.

42 HAB 12/06, Nichts ist einfacher als ein Widerspruch, in: Berber-Brief 2 (1988) H. 4.

43 HAB 12/06, So gehts nicht Claudia, in: Berber-Brief 1 (1987) H. 7.

44 HAB 12/06, Aus einem Berbertagebuch, in: Berber-Brief 2 (1988) H. 3.

45 Alle Zitate dieses Absatzes: HAB 12/06, Bombig! Endlich kämpfen Berber um ihr gutes Recht, in: Berber-Brief 2 (1988) H. 4.

46 Dieses Zitat und das Folgende: HAB 12/06, Frauen – selbst beim Pipi machen benachteiligt, in: Berber-Brief 2 (1988) H. 1.

47 Vgl. Britta Stroh, Straßenzeitungen – von, für und über Wohnungslose? Eine Untersuchung zu den Konzeptionen und der Rolle von Sozialpädagogen, Diplomarbeit an der Fachhochschule Darmstadt im Fachbereich Sozialpädagogik 1996, URL: <https://www.drstefanschneider.de/armut-a-wohnungslosigkeit/strassenzeitungen/493-stroh-britta-strassenzeitungen-von-fuer-oder-ueber-wohnungslose-darmstadt-1996.html>.

48 Vgl. Schneider, Hans Klunkelfuß (Anm. 26).

49 Vgl. Martin Staiger, Straßenzeitungen unter den Bedingungen der Marktwirtschaft. Anspruch und Wirklichkeit von Arbeitslosenprojekten, Diplomarbeit an der EFH Ludwigshafen im Fachbereich Sozialarbeit 1998, URL: <https://www.drstefanschneider.de/armut-a-wohnungslosigkeit/strassenzeitungen/495-staiger-martin-strassenzeitungen-unter-den-bedingungen-der-marktwirtschaft-ludwigshafen-1998.html>.

50 Vgl. Stroh, Straßenzeitungen (Anm. 47).

51 Diese Typologie der Straßenzeitungen entwickelte Werenka Rosenke, Straßenzeitungen – Dauerbrenner oder Strohfeuer?, in: Gefährdetenhilfe 36 (1994) H. 2, S. 73-77, hier S. 73.

52 Vgl. Stefan Schneider, Verweigerung und Bettelhilfe, Berlin/Hattersheim 2009, URL: <https://www.drstefanschneider.de/publikationen/669-schneider-stefan-verweigerung-und-bettelhilfe-berlin-hattersheim-2009.html>.

53 Alle Zitate aus: Hempels, Heft 2/1996, S. 10.

54 Auf dem fotokopierten Schwarz-Weiß-Bild zu dem Artikel ist eine kleine Gruppe von sieben aller Wahrscheinlichkeit nach männlichen Personen auszumachen.

55 HAB 48, Bank extra 3 (1995) H. 13, S. 11.

56 HAB 48, Bank extra 7 (1999) H. 34, S. 15-16, S. 17-20.

57 Bono, Straßenzeitungen (Anm. 11), S. 17.

58 Koch/Warneken, Selbstzeugnisse (Anm. 10), S. 307.

59 Beispiele für diese Topoi finden sich ebd., S. 296-299.

60 Bono, Straßenzeitungen (Anm. 11), S. 9.

61 Die ersten Obdachlosenasyle im Deutschen Reich gingen auf die Gründung von Asylvereinen zurück, die von adeligen und bürgerlichen Honoratioren finanziert wurden. Zum prominenten Berliner Beispiel siehe Winfried Ripp, Der Berliner Asyl-Verein für Obdachlose. Private Obdachlosenfürsorge eines liberalen Bürgervereins im Widerstreit mit der konservativen Obdachlosenpolitik Friedrich von Bodelschwinghs, in: Verein Schriftenreihe Wedding (Hg.), Armut und Obdachlosigkeit im Wedding, Berlin 1991, S. 7-26.

62 So z.B. in: HAB 12/06, Berber-Brief 2 (1988) H. 3, auf der Titelseite.

63 Richard, Ich brauche mehr als eine Wohnung, in: motz life, 7.8.2012.

64 Ich verkaufe bei jedem Wetter. Interview mit Helmut Nikolau, in: strassenkreuzer, Heft 6/2006.

65 »Zum Glück habe ich HEMPELS kennengelernt«, in: Hempels, Heft 11/2015, S. 26-27, hier S. 26; Protokoll und Foto: Peter Brandhorst.

66 Diese Rhetorik ist auch im Dezember-Heft von 2021 zu beobachten: Sieben Verkäufer und zwei Verkäuferinnen, bei denen nur die Männer von einer überwundenen Wohnungslosigkeit erzählen, schildern ihren Weg in eine als stabiler angesehene Lebenslage. »Ich mach’ mein Ding«. Wie HEMPELS-Verkaufende auch bei Rückschlägen selbstbewusst ihren Weg gehen, in: Hempels, Heft 12/2021, S. 10-18; Protokolle: Georg Meggers/Peter Brandhorst.

67 Gotto/Seefried, Von Männern (Anm. 7), S. 10.

68 »Wichtiger Zuverdienst – und viele gute Schnacks«, in: Hempels, Heft 6/2020, S. 34-35, hier S. 35; Protokoll und Foto: Georg Meggers.

69 »HEMPELS gibt mir Halt«, in: Hempels, Heft 7/2018, S. 34-35, hier S. 35; Protokoll und Foto: Georg Meggers.

70 »Passanten grüßen mich«, in: Hempels, Heft 2/2019, S. 34-35, hier S. 35; Protokoll und Foto: Peter Brandhorst.

71 »HEMPELS bietet mir Halt«, in: Hempels, Heft 1/2019, S. 34-35, hier S. 35; Protokoll und Foto: Peter Brandhorst.

72 Das führt etwa Maria Laura Bono als Gründe für die wirtschaftliche Ausrichtung von Straßenzeitungen an. Bono, Straßenzeitungen (Anm. 11), S. 17.

73 Stefan Schneider, Vagabund, Berber, Betroffener, Selbstvertreter? Zur Funktionalität der Selbstbezeichnungen wohnungsloser Menschen, 2019, URL: <https://www.drstefanschneider.de/publikationen/1502-vagabund-berber-betroffener.html>.

76 Brox publizierte einen Bestseller: Richard Brox, Kein Dach über dem Leben. Biographie eines Obdachlosen. Mit einem Vorwort von Günter Wallraff, Reinbek bei Hamburg 2018. Er setzt sich für ältere Wohnungslose ein und bietet an, alleinstehende Obdachlose im Krankenhaus zu besuchen. Jürgen Schneider gründete u.a. die »Selbstvertretung wohnungsloser Menschen e.V.«, welche regelmäßige Treffen von Wohnungslosen aus ganz Deutschland organisiert. Siehe <https://selbstvertretung-wohnungsloser-menschen.org>.

77 Richard Brox, Eintrag vom 26.9.2016, URL: <http://ohnewohnung-wasnun.blogspot.com/2016/>.

78 Siehe z.B. das Exposé zur Ende 2021 an der Universität Luzern eingereichten Dissertationsschrift von Rachel Huber über die Aktivistinnen der »Red-Power-Bewegung« in den USA; abrufbar unter <https://www.unilu.ch/fakultaeten/ksf/institute/historisches-seminar/mitarbeitende/rachel-huber>.

![»Angreifen das heißt: Nicht jammern sondern kämpfen.« Das Bild auf dem oberen Teil der Titelseite zeigt die Redaktion mit ihrer Druckmaschine an einem Informationsstand in Landshut. (Berber-Brief 2 [1988] H. 5; Hauptarchiv der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, Sammlung Kiebel 12/06)»Ich bin wirklich froh, dass ich nun eine eigene Wohnung habe.« Biographisches Portrait eines Straßenmagazin-Verkäufers (aus: Hempels. Das Straßenmagazin für Schleswig-Holstein, Heft 11/2019, S. 34) »Angreifen das heißt: Nicht jammern sondern kämpfen.« Das Bild auf dem oberen Teil der Titelseite zeigt die Redaktion mit ihrer Druckmaschine an einem Informationsstand in Landshut. (Berber-Brief 2 [1988] H. 5; Hauptarchiv der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, Sammlung Kiebel 12/06) »Ich bin wirklich froh, dass ich nun eine eigene Wohnung habe.« Biographisches Portrait eines Straßenmagazin-Verkäufers (aus: Hempels. Das Straßenmagazin für Schleswig-Holstein, Heft 11/2019, S. 34)](/sites/default/files/medien/cumulus/2021-3/Schenk/resized/7546.jpg)

![Obdachloser bei einem Straßenfest, Frankfurt a.M. 1989 (Foto: Abisag Tüllmann [1935–1996], bpk-Mediennummer 70345788, Lizenz: CC BY-NC-ND) Obdachloser bei einem Straßenfest, Frankfurt a.M. 1989 (Foto: Abisag Tüllmann [1935–1996], bpk-Mediennummer 70345788, Lizenz: CC BY-NC-ND)](/sites/default/files/medien/cumulus/2021-3/Schenk/resized/7528.jpg)