Als im Januar 1992 die Berliner Gedenk- und Bildungsstätte „Haus der Wannsee-Konferenz“ eröffnet wurde, betonten die Festredner Eberhard Diepgen und Rita Süßmuth, die Einrichtung in der Villa Am Großen Wannsee 56 sei von großer Bedeutung: Ort und Datum jener Konferenz könnten als Symbol für die nationalsozialistischen Verbrechen an den europäischen Juden insgesamt angesehen werden. Am 20. Januar 1942 waren hier 15 hochrangige Vertreter der NS-Ministerialbürokratie und der SS zusammengekommen; sie hatten über die organisatorische Durchführung der Entscheidung beraten, die Juden Europas in den Osten zu deportieren und zu ermorden. 50 Jahre nach jener berüchtigten Konferenz betonte Diepgen, mit der nun erfolgenden Erinnerung an die damaligen Ereignisse werde dem Ort seine Geschichte zurückgegeben. Heinz Galinski, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Berlins, begrüßte die Eröffnung der Gedenkstätte, die als eine der ersten in Deutschland den Völkermord an den europäischen Juden dokumentiere. Sie sei eine Mahnung für Gegenwart und Zukunft; die Vergangenheit dürfe sich niemals wiederholen. Vor allem aber würdigte er das Andenken des jüdischen Historikers Joseph Wulf, der den eigentlichen Anstoß gegeben hatte, die Wannsee-Villa in ein, so Galinski, „Haus der Aufklärung und der Vorbeugung“ zu verwandeln.1

Bereits in den 1960er-Jahren hatten Wulf und einige Mitstreiter die Errichtung eines „Internationalen Dokumentationszentrums zur Erforschung des Nationalsozialismus und seiner Folgeerscheinungen“ angestrebt.2 Wulf schwebte vor, in dem historischen Gebäude einen Ort für Forschung und Erinnerung zu etablieren. Doch trotz prominenter Unterstützung aus dem In- und Ausland scheiterte das Vorhaben. Anders als in den 1990er-Jahren war der Symbolcharakter der Villa umstritten. Der Berliner Senat weigerte sich, das Gebäude zur Verfügung zu stellen, in dem sich seit 1952 ein Schullandheim des Bezirks Neukölln befand. Um die Standortfrage war zuvor eine heftige Diskussion entbrannt, die sich vor allem in der West-Berliner Presse niederschlug. Die Reaktionen reichten von Wohlwollen bis zu offener Ablehnung, die sich nicht nur gegen das Projekt an sich richtete, sondern auch gegen die Person Joseph Wulf. „Die Fronten in der Debatte verliefen quer zum politischen Spektrum“, berichtet ein damaliger Weggefährte Wulfs, Gerhard Schoenberner.3 Selbst ehemalige Gegner des NS-Regimes sprachen sich vehement gegen das Forschungsinstitut aus - so etwa der Berliner Propst Heinrich Grüber. Zwischen ihm und Wulf kam es in dieser Angelegenheit zu einem heftigen Streit und schließlich zum Zerwürfnis.

Ein Blick auf die Liste derer, die seit 1962 von der Internationalen Liga für Menschenrechte mit der Carl-von-Ossietzky-Medaille ausgezeichnet wurden, erklärt, warum das Verhältnis zwischen Wulf und Grüber als besonders interessant angesehen werden kann: Wulf erhielt die Medaille 1964, Grüber im Jahr darauf.4 Wulf schätzte Grüber aufgrund seiner mutigen Haltung im „Dritten Reich“ sehr. Wegen seines Widerstands gegen das Nazi-Regime hatte der Kirchenmann einige Jahre im KZ verbringen müssen. Unter anderem hatte das „Büro Pfarrer Grüber“ zwischen 1938 und 1940 zahlreichen konvertierten Juden zur Emigration verholfen und dadurch das Missfallen des Regimes erregt. Grüber wurde im Dezember 1940 von der Gestapo verhaftet, das Büro geschlossen.5 Als Grüber im Dezember 1965 mit der Medaille der Liga ausgezeichnet werden sollte, kam Wulf gern der Verpflichtung nach, die Laudatio auf ihn zu halten. „Die publizistische Form, die Carl von Ossietzky in seinem Kampf benutzte, war die Polemik. [...] Ihre Form des Kampfes und der Abwehr war die Predigt“, lobte Wulf den Theologen in seiner Rede.6 Zwei Jahre später schien er diese Worte zu bereuen. Die abschließende Forderung eines Briefes an Grüber vom November 1967 lautete: „Ich bitte Sie, sehr verehrter Probst Grüber, die Laudatio, die ich für Sie anläßlich der Verleihung der Carl-von-Ossietzky-Medaille gehalten habe, niemals abdrucken zu lassen.“7 Das Zitat entstammt einem Briefwechsel, den Wulf und Grüber während der Debatte um die Errichtung des IDZ in der Villa am Wannsee führten, und bildete den Auftakt einer scharfen und emotionalen Auseinandersetzung.

2![]()

Nachdem für lange Zeit ausschließlich die Arbeiten des Publizisten Henryk M. Broder einen Einblick in das Leben und Wirken des polnisch-jüdischen Historikers Joseph Wulf gaben,8 ist mittlerweile ausführlicher über ihn geschrieben und diskutiert worden. Vor allem die Untersuchungen von Nicolas Berg brachten Wulf wieder in das öffentliche Bewusstsein und schlugen, zumindest in Fachkreisen, hohe Wellen.9 Obwohl neuerdings selbst Radiofeatures über den „Außenseiter der Holocaustforschung“ berichten,10 nimmt der Konflikt um das IDZ einen verhältnismäßig geringen Raum ein.11 Dies ist umso überraschender, als es sich bei diesem Vorhaben um sein eigentliches Lebenswerk handelte, wie Wulf einmal erklärte.12 Ziel dieses Aufsatzes ist es, einen detaillierten Einblick in die Vorgänge um Wulfs Pläne zu geben. Im Folgenden wird zunächst die Auseinandersetzung der Protagonisten Joseph Wulf und Heinrich Grüber untersucht. Im zweiten Teil sollen die äußeren Bedingungen verdeutlicht werden, unter denen sich der Streit um das Dokumentationszentrum vollzog. Dabei gilt es vor allem die Widerstände und Angriffe darzustellen, mit denen Wulf und seine Mitstreiter konfrontiert waren. Dieser Einblick in den bundesrepublikanischen Umgang mit der NS-Vergangenheit während der 1960er-Jahre macht das Scheitern Wulfs nachvollziehbar. Anhand des gewandelten Umgangs mit der NS-Vergangenheit und historischen Orten soll schließlich die erfolgreiche Etablierung der heutigen Gedenkstätte „Haus der Wannsee-Konferenz“ erklärt werden.

1. Joseph Wulfs Bemühungen um ein Dokumentationszentrum und sein Konflikt mit Heinrich Grüber

Über Joseph Wulfs Schreibtisch stand in hebräischen Lettern: „Erinnere dich an die 6 Millionen!!!“ Als Auschwitz-Überlebender hatte sich Wulf dieses Motto zu seinem Lebensinhalt gemacht. Mitte der 1960er-Jahre, nachdem er durch Bücher und zahllose kleinere Veröffentlichungen in Zeitschriften und im Rundfunk einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt hatte, unternahm er den Versuch, seine Arbeit zu institutionalisieren. Zusammen mit einigen Freun-den und Kollegen wurde im Spätsommer 1966 der Verein „Internationales Dokumentationszentrum“ ins Leben gerufen, der sich die Errichtung eines Forschungsinstituts in West-Berlin zum Ziel setzte. Die Hauptanliegen waren die Sammlung der in vielen Ländern verstreuten und zum Teil schwer zugänglichen Dokumente zur NS-Zeit auf Mikrofilm sowie des Materials der NS-Prozesse, die in der Bundesrepublik der 1960er-Jahre für Aufsehen sorgten. Ehrenvorsitzender eines eigens gegründeten Kuratoriums war der Philosoph Karl Jaspers, sein Direktor der Rektor der Freien Universität Berlin Hans-Joachim Lieber. Der Verein - ihm gehörten ebenfalls zahlreiche prominente Unterstützer aus dem In- und Ausland an - wählte Joseph Wulf zum Vorstandsvorsitzenden. Seine Stellvertreter waren Friedrich Zipfel und Peter Heilmann. Zipfel war Direktor des Friedrich-Meinecke-Instituts der Freien Universität Berlin, Peter Heilmann - Sohn des von den Nationalsozialisten ermordeten SPD-Reichstagsabgeordneten Ernst Heilmann - lehrte an der Freien Universität Berlin und an der Pädagogischen Hochschule.13 Als passenden Standort hatte man die Villa Am Großen Wannsee 56 vorgesehen, wo am 20. Januar 1942 die so genannte „Wannsee-Konferenz“ stattgefunden hatte. Das Gebäude wurde seit 1952 vom Berliner Bezirk Neukölln als Schullandheim genutzt, ohne dass an die Geschichte des Orts erinnert worden wäre.

Aufgrund der hohen Symbolkraft war das Gebäude für Wulf und seine Mitstreiter ein unabdingbares Element des gesamten Vorhabens, für das man unter anderem den Präsidenten des Jüdischen Weltkongresses, Nahum Goldmann, hatte gewinnen können. Dieser wollte selbst nach Berlin kommen, um mit dem Regierenden Bürgermeister Willy Brandt über das Projekt zu sprechen.14 Die ersten Gespräche, die ausschließlich mit Egon Bahr geführt wurden, dem Sprecher des Presse- und Informationsamts des Berliner Senats, schienen positiv zu verlaufen. Während des Besuchs von Goldmann bei Brandt Anfang Oktober 1966 wurde die angestrebte Nutzung der Wannsee-Villa in der Öffentlichkeit bekannt - mehr oder weniger ungeplant. Dies führte dazu, dass - wie Wulf es ausdrückte - „nunmehr in sehr unglücklicher Weise das Vorhaben in der Berliner Presse diskutiert wurde“.15 West-Berliner Zeitungen griffen das Thema ausgiebig auf, wobei die inhaltliche Berichterstattung zum Forschungszentrum jedoch nicht den Schwerpunkt bildete. Vor allem die Standortfrage fand Interesse: Was würde nun mit dem Schullandheim geschehen, welches den Neuköllner Kindern zur Erholung diente? Der Verein um Wulf betonte, das Dokumentationszentrum werde erst in die Wannsee-Villa einziehen, wenn zuvor ein geeigneter Ersatz für das Schullandheim gefunden sei.16 Doch das Versprechen wurde kaum wahrgenommen.

3![]()

Auch der Berliner Propst Heinrich Grüber wandte sich in diesen Tagen an Willy Brandt, um eine persönliche Stellungnahme zur Debatte abzugeben. Gewiss habe das Haus am Wannsee in der NS-Geschichte „einen traurigen Namen bekommen, [...] weil es der - mehr zufällige - Tagungsort der zwar kurzen, aber berüchtigten Wannsee-Konferenz“ gewesen sei. Grüber hielt jedoch fest: „Ich glaube, der Senat kann es nicht verantworten, daß eines der wenigen mit Grünanlagen versehenen Kinderheime einem anderen - vielleicht noch so idealen Zweck zugeführt wird.“17 Mit der von vielen Seiten angeführ-ten Sorge um das Wohl der Neuköllner Kinder reihte sich Grüber in die lange Liste derer ein, die sich gegen den Standort des Forschungszentrums aussprachen. Und die Stimme des Kirchenmannes hatte Gewicht: Spätestens seit seiner Zeugenschaft im Eichmann-Prozess im Mai 1961 war Grüber ein international bekannter und angesehener Mann. Nicht nur, dass er als erster deutscher Nichtjude (so wurde er in der „Jerusalem Post“ vom 17. Mai 1961 charakterisiert) in den Zeugenstand des Prozesses berufen worden war - auch sein bereits erwähntes Wirken während des „Dritten Reiches“ veranlasste die internationale Presse zu ausführlicher Berichterstattung.18

Die Antwort aus der Senatskanzlei auf Grübers intervenierenden Brief fiel kurz aus. Bahr teilte ihm mit, man sei sich der Schwierigkeiten wohl bewusst. Wenn es zur Verwirklichung des Projektes komme, werde Grübers Wort gewiss mit gewogen.19 Von einer Verwirklichung war man allerdings noch weit entfernt. Mit Bildung der Großen Koalition gingen die bisherigen Befürworter des Vorhabens, Brandt und Bahr, im Dezember 1966 nach Bonn. Ihre Nachfolger im Amt des Regierenden Bürgermeisters und des Leiters des Presse- und Informationsamts wurden Heinrich Albertz und Peter Herz. Albertz, der in der NS-Zeit als Mitglied der Bekennenden Kirche mehrfach verhaftet worden war, brachte dem Projekt eine wohlwollende Haltung entgegen. Doch nach nur 285 Tagen im Amt trat er im September 1967 zurück. Neuer Regierender Bürgermeister wurde Klaus Schütz. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Standortfrage des IDZ seit mehr als einem Jahr diskutiert, ohne dass das unermüdliche Einwirken Wulfs und seiner Vorstandskollegen auf den Senat und den Bezirk Neukölln von absehbarem Erfolg gekrönt war. In Bezug auf potenzielle Geldgeber machte ihre Arbeit zwar Fortschritte; diese waren jedoch an die Freigabe der Wannsee-Villa geknüpft. Der Vorstand des IDZ drängte deshalb auf eine Entscheidung. Den Argumenten für das Dokumentationszentrum wurde von Neuköllner Seite entgegengehalten, im dicht besiedelten Bezirk selbst würden keine annähernd vergleichbaren Erholungsstätten für die heranwachsende Jugend bereitstehen. Seit 1952 hatten mehr als 14.000 Neuköllner Kinder das Schullandheim zur Erholung genutzt,20 und es spielte eine wichtige Rolle in der Sozialpolitik des Bezirks. Die Bevölkerung werde kein Verständnis dafür haben, wenn im Haus am Wannsee nun ein Forschungszentrum eingerichtet würde.

Schulklasse vor dem Kamin der Wannsee-Villa, ohne Datierung

(Quelle: Privatbesitz/Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz)

Schüler auf der Veranda der Wannsee-Villa, ohne Datierung

(Quelle: Privatbesitz/Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz)

Nahum Goldmann kam am 9. November 1967 erneut nach Berlin, um Bürgermeister Schütz den Standpunkt seiner Organisation darzulegen. Ein Kompromiss schien in Aussicht: Die Aktion Sühnezeichen hatte vorgeschlagen, auf dem 30.000 qm großen Gelände rund um die Villa ein modernes Bungalow-Dorf zu errichten. Dieses sollte den Kindern anstelle der Villa zur Verfügung gestellt werden.21 Goldmann bot für den Neubau eine finanzielle Beteiligung in Höhe von fünf Millionen US-Dollar an, doch Schütz lehnte das Angebot ab. Er erklärte, dass man für das Schullandheim zwar auch ein anderes Gebäude finden könne; er sehe aber einen „tiefen Sinn“ darin, wenn die Kinder gerade an diesem Ort untergebracht seien. Daraufhin gab der Vorstand des IDZ noch am selben Abend eine Presseerklärung heraus. Im Falle einer negativen Entscheidung erwäge man, das Projekt außerhalb Deutschlands zu etablieren.22 Der Vorschlag rief prompt Entrüstung hervor: „Moralische Pressionen oder Exekutionen in dieser Angelegenheit fördern nur das Geschäft der NPD“, kommentierte die „Berliner Morgenpost“.23 Die Kontroverse hatte ihren Höhepunkt erreicht.

4![]()

In dieser angespannten Situation meldete die Presse, Heinrich Grüber habe in einem Brief an den Regierenden Bürgermeister dafür plädiert, die „Eichmann-Villa“ solle als Schullandheim erhalten bleiben und das Dokumentationszentrum an anderer Stelle eingerichtet werden.24 Joseph Wulf wandte sich daraufhin entrüstet an den Propst. Sämtliche Mitglieder des Kuratoriums hätten sich für den Standort am Wannsee ausgesprochen. Sollte der Senat bis Ende des Jahres keine positive Entscheidung treffen, werde man das Dokumentationszentrum in Genf einrichten, im ehemaligen Haus des Völkerbunds. Wulf ging auch auf Berichte israelischer und jüdischer Zeitungen in den USA und Lateinamerika ein, nach denen Grüber aus Enttäuschung gegen das Projekt am Wannsee votiere, weil nicht er, sondern Bischof Kurt Scharf im Kuratorium vertreten sei: „Ich habe diese Meldungen [...] dementiert, in erster Linie deshalb, weil ich voller Respekt vor Ihrer Haltung und Tätigkeit während des Dritten Reiches bin. Ich kann es auch nicht wirklich glauben - obschon der Schein gegen Sie spricht -, dass tatsächlich diese Beweggründe Sie veranlassen, gegen das Projekt zu sprechen. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn Sie mich doch einmal angerufen hätten, bevor Sie Ihren ersten Brief an den Senat von Berlin schrieben.“25

Wulfs Worte lassen erahnen, welche Wellen das Projekt nicht nur in der West-Berliner, sondern auch in der internationalen und besonders der jüdischen Presse schlug. In dieser Situation konnte oder wollte Wulf sich nicht länger zurückhalten. Angesichts der gespannten Lage und der persönlichen Enttäuschung über Grübers Haltung erscheint der Tenor von Wulfs Schreiben verständlich. Zudem entsprach es nicht seinem Wesen, sich (in Briefen) zurückzuhalten. Höflich, aber sehr bestimmt fiel dementsprechend Wulfs schon erwähnte abschließende Forderung aus, seine Laudatio niemals abdrucken zu lassen.

Nur wenige Tage später erreichte die Antwort Grübers das Büro Wulf. In seinem Schreiben betonte der Propst, er sei nach wie vor der Meinung, dass eine in Berlin so wichtige soziale Einrichtung, für die kein Ersatz vorhanden sei, nicht zweckentfremdet werden dürfe. Vor allem ging er aber auf die Gerüchte um seine Nicht-Benennung ins Kuratorium ein. Grüber dankte Wulf, dass dieser den Spekulationen der internationalen Presse widersprochen hatte: Von persönlicher Verärgerung könne keinesfalls die Rede sein. Auch den Mitgliedern des Kuratoriums werde er darlegen, weshalb er gegen die Einrichtung des Dokumentationszentrums „an dieser Stelle und in dieser Art“ sei. Außerdem habe er seine Stellungnahme dem Regierenden Bürgermeister Brandt schon zu einem Zeitpunkt mitgeteilt, als Bischof Scharf noch gar nicht im Gespräch gewesen sei. Dazu stellte Grüber fest: „Ich weiß, daß Bischof Scharf, mit dem ich sehr freundschaftlich verbunden bin, nicht nur eine gewichtigere Persönlichkeit ist, sondern auch über Geldmittel verfügt, woran Ihnen ja sehr viel liegt. Daß Geltungs- und Geldsucht nicht Motive für meine Stellungnahme sind, weiß jeder, der meine Arbeit seit mehr als 30 Jahren verfolgt hat.“26 Bezüglich seiner Laudatio könne er Wulf beruhigen: Er habe sie noch nicht drucken lassen und beabsichtige auch keine Vervielfältigung.

5![]()

Zwar hatten Bischof Kurt Scharf wie auch der katholische Kardinal Julius Döpfner das Projekt mit Spenden unterstützt, doch war nicht Spendenbereitschaft, sondern ihre Repräsentativität der ausschlaggebende Grund für ihre Mitgliedschaft im Kuratorium. Dies betonte Wulf, als er Grüber wenige Tage später antwortete. Entschieden wies er den Vorwurf der - wie er es formulierte - „Geschäftstüchtigkeit“ zurück. Dies treffe ihn ebenso, wie es Grüber träfe, würde man seine Tätigkeit im „Büro Grüber“ als „geschäftstüchtig“ bezeichnen.27

Grübers Einschätzung der Motive Wulfs vermittelt nicht nur einen deutlichen Eindruck ihres zunehmend belasteten Verhältnisses; sie spiegelt zudem das Befremden wider, mit dem manch biederer Zeitgenosse Joseph Wulf begegnete. Wer Wulf, stets sorgfältig gekleidet mit Spazierstock und Pfeife und mit einer etwas koketten Zigarettenspitze ausgestattet, auf dem Kurfürstendamm traf, konnte ihn schnell für einen Bohème, einen Flaneur der Großstadt halten.28 Der konservativ-bodenständige und offenbar gut informierte Grüber empörte sich beim Regierenden Bürgermeister Schütz darüber, Wulf sammle für sein Projekt Spendengelder, „wovon er dann auch Presseleute zum ‚Frühstück‘ einladet“.29 Ohne den Wahrheitsgehalt dieser Berichte hier überprüfen zu können - Grüber übersah den tragischen Ursprung des betont bürgerlichen Lebensstils und der freizügigen Gastfreundschaft Wulfs. Sie waren eine wiederhergestellte Erinnerung an das begüterte Elternhaus einer Krakauer Kaufmannsfamilie und dessen Atmosphäre von Wohlstand und Geborgenheit. Es war Wulfs verzweifelter Versuch, an eine Lebenswelt anzuknüpfen, die durch den Holocaust zerstört worden war. Er wollte sich seines wiedergefundenen Lebens vergewissern und hielt sich an dem fest, was einst die Insignien einer stabil gefügten Welt gewesen waren - einer Welt, die nicht mehr existierte.30

Joseph Wulf, der sich selbst als einen „Tätowierten von Auschwitz“ bezeichnete, hatte an dem Tag, an dem er seine Freiheit wiedererlangte, geschworen, sich bis zum Ende seines Lebens ausschließlich mit der Geschichte des „Dritten Reiches“ zu beschäftigen.31 Dass nun in West-Berlin das Projekt des IDZ überwiegend mit Hinweisen auf das Wohl von Schulkindern diskutiert wurde, war für ihn ebenso schockierend wie die Sorge der Verantwortlichen des Bezirks Neukölln, durch die Aufgabe des Schullandheims würde man der NPD oder „rechtsradikalen Tendenzen“ in die Hände spielen. Zudem war diese Befürchtung - zumindest in Bezug auf konkrete Wahlergebnisse der NPD - spätestens ab Frühjahr 1967 haltlos geworden: Angesichts geringer Erfolgsaussichten hatte die Partei auf die Beteiligung an den Wahlen zum Abgeordnetenhaus im März 1967 von sich aus verzichtet.32 Auch Grüber war davon überzeugt, dass die Durchführung des Plans einem immer noch latenten Antisemitismus Auftrieb geben würde, wie er Wulf Ende November 1967 mitteilte.33 Wulf war erschrocken, ausgerechnet von Grüber dieses Argument zu vernehmen. In einem umfassenden Antwortbrief fragte er den Propst herausfordernd: „Glauben Sie nicht auch, daß gerade dann, wenn diese Gefahr 22 Jahre nach Hitler und Auschwitz noch immer in Deutschland - und noch dazu in Berlin - besteht, daß gerade dann ein Dokumentationszentrum über den Nationalsozialismus und seine Folgeerscheinungen dringend erforderlich ist?“34

6![]()

Für Wulf bedeutete das IDZ weitaus mehr als nur ein Forschungsinstitut. Er beabsichtigte an diesem Ort Forschung und Erinnerung zu verbinden und aus der Wannsee-Villa „eine Forschungsstätte im wahrsten Sinne zu machen und gleichzeitig ein Memento für immer“.35 Wulf wollte Entschlossenheit gegenüber den Folgeerscheinungen des Nationalsozialismus demonstrieren. Wenn er jetzt um das Dokumentationszentrum kämpfe, teilte er Grüber mit, so geschehe dies für ihn aus derselben Motivation, wie er „ab 1941 in der Jüdischen Kampforganisation in Krakau und Bochnia gekämpft habe; vom 13. März 43 bis 13. April 43 in der Todeszelle des Gestapo-Gefängnisses in Wonteluppi in Krakau war und keinen Kameraden der Kampforganisation denunzierte; von April 43 bis Januar 45 in Auschwitz als Zionist zusammen mit Geistlichen und Kommunisten im geheimen Antifaschistischen Block tätig war; [...].“36 Wulf war stolz darauf, aktiven, jüdischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet zu haben, und verstand sein Wirken aus dieser Tradition heraus. Die Haltung des ehemaligen KZ-Häftlings Grüber erschien ihm absolut unbegreiflich.

Es waren nicht Zurückhaltung oder Resignation, die den Propst zu seiner Haltung bewegten. Grüber hatte das Gegenteil mehrmals bewiesen, etwa als er - veranlasst durch Presseberichte, verleumdende Briefe und neonazistische Ausfälle gegen seine Aussagen im Eichmann-Prozess - entschlossen gegen Rechtsextremismus aufgetreten war.37 Ende 1966 hatte die zwei Jahre zuvor gegründete NPD bei Landtagswahlen überraschende Ergebnisse erzielt. Stark beflügelt durch die wirtschaftliche Rezession und mit der lautstarken Forderung, die Thematisierung der NS-Vergangenheit zu beenden, hatte sie im November 1966 in Hessen 7,9 Prozent, in Bayern 7,3 Prozent der Wählerstimmen für sich gewinnen können.38 Grüber hatte das Anwachsen der rechtsradikalen Kräfte mit großer Sorge wahrgenommen und eindringlich gewarnt: „Neben den so zahlreichen Feigen, die vergessen und nicht wissen wollen, stehen die Fälscher und politischen Roßtäuscher, die das eigene Leid dramatisieren und ihre eigene Schuld bagatellisieren. Und die dann meinen, Schuld gegen Leid kompensieren zu können. Wenn ein Blatt, wie die sogenannte ‚Deutsche National- und Soldatenzeitung‘, einen immer größeren Leserkreis gewinnt, wenn rechtsradikale Kreise bei den Wahlen zunehmen, dann ist das für mich ein Beweis dafür, dass der Zug der Zeit auf einen Weg hingeht, der in eine neue Katastrophe und in eine neue Schuld führt.“39

Grüber musste allerdings bewusst gewesen sein, dass er sich mit seinem Auftreten gegen die Umwandlung des Schullandheims zum Kronzeugen derer machte, die das Projekt IDZ an sich ablehnten. Mahnend hatte Erich Müller-Gangloff, der Direktor der Evangelischen Akademie West-Berlin, ihn darauf aufmerksam gemacht, dass seine Position von militanten Gegnern des Projekts als Rechtfertigung benutzt werde, um den gesamten Plan zu verhindern.40 Dazu gehörte beispielsweise die „Deutsche National- und Soldaten-Zeitung“, die ebenfalls anführte, „Neuköllner Arbeiterkinder würden dadurch eine Erholungsmöglichkeit verlieren, für die es keinen Ersatz gibt“.41 War die Sorge um das Wohl Neuköllner Kinder für nicht wenige ein Vorwand, um sich der Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit zu entziehen - im Falle Grübers wäre diese Erklärung zu kurz gegriffen. Als junger Pfarrer war er als Erzieher für „verwahrloste“ Kinder und Jugendlicher tätig gewesen. Später wurde er in Templin Direktor einer Einrichtung zur Betreuung schwach begabter Kinder und psychopathischer Jugendlicher.42 Dass ihm die Belange von Kindern und Jugendlichen stets am Herzen lagen, war bekannt. Wulf selbst hatte Grübers menschliches Engagement in der Laudatio zur Verleihung der Carl-von-Ossietzky-Medaille hervorgehoben.43 Nun stellte sich Grüber mit allen Mitteln gegen die Pläne Wulfs, weil er von der Symbolik der Wannsee-Villa nicht überzeugt war. Er versuchte nicht nur, sie durch den Hinweis auf die Zufälligkeit der Wannsee-Konferenz an diesem Ort zu relativieren; mit dem Argument verkehrstechnischer Infrastruktur schob er sie gänzlich beiseite. Mit besonderem Blick auf potenzielle ausländische Besucher plädierte Grüber für eine Forschungsstätte, die verkehrgünstiger gelegen sei.44

7![]()

Für das Verhältnis zwischen Wulf und Grüber war zusätzlich belastend, dass ihr Briefwechsel im Dezember 1967 im Zentralorgan des Bundes der Verfolgten des Naziregimes (BVN) veröffentlicht wurde. Unter dem Titel „Zur Diskussion um das Dokumentationszentrum“ druckte „Die Mahnung“ Teile der Korrespondenz ab, wobei die ausführliche Stellungnahme Wulfs keine Berücksichtigung fand. Das Blatt schloss sich der Haltung des BVN-Ehrenmitglieds Grüber an und verlangte eine Forschungsstelle an zentralem Ort in Berlin.45

Der erwähnte Antwortbrief Wulfs an Grüber vom 29. November 1967 war der letzte unmittelbare Austausch zwischen den beiden. Nach dem von Grüber angekündigten Schreiben an die Mitglieder des Kuratoriums verschärfte sich ihre Auseinandersetzung sogar: Wulf setzte sich energisch gegen Grübers Behauptung zur Wehr, er habe sich zum Direktor des Vereins Internationales Dokumentationszentrum „gemacht“. Fortan trugen sie ihre Auseinandersetzung über Rechtsanwälte aus - das Band zwischen den einstigen Gegnern des Nationalsozialismus war endgültig zerschnitten.

2. Umstrittener Symbolcharakter:

Vergangenheitsabwehr und Angriffe gegen Wulf

Wulf war davon überzeugt, dass in der Umwandlung der Wannsee-Villa zum Dokumentationszentrum eine international einmalige Bedeutung liegen würde. Das symbolträchtige Gebäude sollte die Zusammenarbeit mit internationalen Forschungseinrichtungen gewährleisten, zum anderen aber die Suche nach Geldgebern erleichtern, die sich bisher nicht auf deutschem Boden engagierten. Wulf wurde nicht müde, die existenzielle Notwendigkeit der Villa zu betonen. In einem Bericht an Verein und Kuratorium führte er aus, es gebe weltweit kein Haus, das in ähnlicher Form mit der Geschichte des Nationalsozialismus in Europa verknüpft sei: „In vielen anderen Gebäuden, in denen Gestapo-Dienststellen oder ähnliche Einrichtungen des Hitlerreiches untergebracht waren, geschahen abscheuliche Verbrechen - kein Haus hat aber wie dieses, in dem mit der Konferenz vom 20. Januar 1942 die Ausrottung des europäischen Judentums organisatorisch vorbereitet wurde, symbolischen und quasi exterritorialen Charakter erhalten.“46

8![]()

Der Name des Forschungsinstituts sollte verdeutlichen, dass man sich ausdrücklich auch mit den „Folgeerscheinungen“ des Nationalsozialismus und der Entstehung von Neonazismus und Rechtsradikalismus nach 1945 befassen werde. Daher war es wenig überraschend, dass aus dem rechten Spektrum die schärfsten Angriffe gegen das Vorhaben kamen: „Rachedenkmal statt Kinderheim. Ein neues Haus des Hasses in Berlin“, titelte die „Deutsche Wochen-Zeitung“, das Parteiblatt der NPD. Wulf war für sie ein „fanatischer Initiator“ und einer der „von den USA inthronisierten, von der gesamten Westberliner Prominenz gefürchteten politischen Bußapostel, für die die Millionen Opfer des Weltbolschewismus anscheinend nie gestorben sind“. Anknüpfend an das in der unmittelbaren Nachkriegszeit weit verbreitete Vorurteil einer sich rächenden Siegerjustiz wehrte sich das Blatt gegen eine vermeintlich von außen aufgezwungene Konfrontation mit der Vergangenheit. Dem verbreiteten, auch antisemitisch konnotierten Entlastungsmechanismus folgend wähnte man sich vielmehr selbst in der Rolle des Opfers. Dementsprechend wurde der der „Wulfschen Besessenheit entsprossene Plan“ vehement abgelehnt.47

Die einst von Grüber verurteilte „Deutsche National- und Soldaten-Zeitung“ beteiligte sich ebenfalls an der Pressedebatte. Unter der Überschrift „Berlins Tribut für Judenmorde. Sollen Berliner Kinder für NS-Verbrecher büßen?“ dröhnte die rechte Zeitung gegen das Projekt.48 Mit diesem Kurs wähnte sich das Blatt in guter Gesellschaft, und zur Bekräftigung wurden Leserbriefe aus West-Berliner Tageszeitungen herangezogen. So wurde etwa der Leserbrief einer 70-jährigen Berlinerin zitiert, die - „wie der Herr dem reuigen Kain verziehen hatte“ - an die christlich-jüdische Tradition des Vergebens appel-lierte. Sie selbst habe einst viele jüdische Freundinnen gehabt. Diese hätten sich, „wenn sie noch leben würden“ [sic!], bestimmt gegen das Projekt ausgesprochen, „denn dazu waren sie alle zu edel und liebten ihre Vaterstadt Berlin“.49 In einem anderen zitierten Leserbrief stellte ein Neuköllner Bereitschaftsarzt die Berliner Kinder und die Opfer des Holocaust zynisch gegenüber: „Vor zwei Jahrzehnten hat die SS ein herrliches Grundstück in Besitz genommen und dort einen unseligen und verbrecherischen Entschluß gefaßt. Daß man dafür die durch vorherrschende Enge des Nachkriegs-Berlin schon gestraften Kinder büßen lassen will, wird keinen ermordeten Juden wieder lebendig machen.“50

Die „Deutsche Wochen-Zeitung“ stellte darüber hinaus nicht nur die Wannsee-Villa als realen und symbolischen Ort der von Reinhard Heydrich im Januar 1942 initiierten Konferenz in Frage, sondern ebenso die Biographie Wulfs und die „angeblich [sic!] sechs Millionen ermordeten Juden des Zweiten Weltkrieges“.51 Nicht selten mussten die IDZ-Initiatoren wütende Anschuldigungen über sich ergehen lassen. Lesermeldungen bezeichneten das Dokumentationszentrum als ein Institut, „das den Unfrieden, den Haß verewigen soll“. Der zitierte Verfasser stellte die Frage: „Schneiden sich die Urheber diese Planes nicht in das eigene Fleisch?“ und meinte: „Ewiger Haßgesang ist kein Zeichen von Versöhnungswillen.“52 Berliner Zeitungen berichteten sogar von Attentatsdrohungen gegen Joseph Wulf.53

9![]()

Die Stellungnahmen verdeutlichen, dass sich hinter der vordergründigen Diskussion um das Wohl der Kinder oftmals eine tiefliegende Ablehnung gegenüber der Erinnerung an die NS-Vergangenheit verbarg. Die „Deutsche National- und Soldaten-Zeitung“ verstand es geschickt, derartige Wortmeldungen als allgemeine Volksmeinung darzustellen. Aus heutiger Sicht erschreckt, zu welchen argumentativen Überschneidungen es zwischen der extremen Rechten, christlichen Konservativen und auch Sozialdemokraten kam. Dem geschichtsrevisionistischen rechten Spektrum gelang es, Anknüpfungspunkte zu denjenigen herzustellen, die zwar offiziell die Notwendigkeit des Erinnerns und Mahnens an das „Dritte Reich“ nicht in Frage stellten, die Wannsee-Villa als Standort jedoch ablehnten. Als ein solches Beispiel kann die unglückliche und heute sehr bekannte Äußerung von Klaus Schütz angeführt werden, die im Herbst 1967 für Aufregung sorgte. Der Regierende Bürgermeister betonte, dass man sich in Berlin einer besonderen Verpflichtung in Bezug auf die NS-Vergangenheit durchaus bewusst sei. Er wolle zwar ein Dokumentationszentrum, aber „keine makabre Kultstätte“.54 Damit spielte er ungewollt denjenigen in die Hände, die das Projekt insgesamt ablehnten. Unter dem Titel „Denkmal der Schande“ polemisierte die Zeitung „Christ und Welt“ gegen „Leute, die offenbar nichts für wichtiger halten, als uns noch mehr makabre Kultstätten zu bescheren“. Der Verfasser formulierte bereits 1967 die gern gestellte (und wiederkehrende) Frage, was am Nationalsozialismus eigentlich noch zu erforschen sei, und schloss, dass „mit Einrichtungen dieser Art den Deutschen so wenig gedient ist, wie einem reuigen Sünder, der Buße tut, damit geholfen wird, daß ihm seine moralisch erhabene Umwelt seine Sünden täglich erneut zu Gemüte führt. Das ist nicht nur unchristlich. Es ist auch inhuman.“55

Chefredakteur des Blattes war Giselher Wirsing, der im „Dritten Reich“ als SS-Hauptsturmführer und Mitarbeiter des SD einen ersten Karrierehöhepunkt als Schriftleiter der „Münchener Neuesten Nachrichten“ gehabt hatte und 1941 durch Vorträge über „Die Judenfrage im vorderen Orient“ hervorgetreten war. 1959 hatte Joseph Wulf dokumentiert, wie Wirsing im Nachkriegsdeutschland seine journalistische Karriere unbehindert fortführen konnte.56 Wulf und seine Begleiter waren empört, als sich die Unterredung Nahum Goldmanns mit dem Regierenden Bürgermeister im November 1967 verzögerte, da eben jener Wirsing Klaus Schütz im Rathaus Schöneberg seine Aufwartung machte und sie ihm in Schütz’ Vorzimmer begegneten57 - eine scheinbar zufällige, für die Situation in der Bundesrepublik der 1960er-Jahre aber hochgradig emblematische Szene.

Aus christlich-konservativen Kreisen des früheren Widerstands kamen ebenfalls Stimmen gegen das Projekt. Prominentes Beispiel war Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier. Während des „Dritten Reiches“ hatte er Kontakte zum „Kreisauer Kreis“ gepflegt und war wegen des Verdachts, am Attentat des 20. Juli 1944 beteiligt gewesen zu sein, zu einer siebenjährigen Zuchthausstrafe verurteilt worden. Nun meldeten die Zeitungen: „Gerstenmaier will Abbruch des Berliner Wannsee-Hauses.“58 Nach einem Bericht der „Jerusalem Post“ hatte er während eines Besuchs in Israel gefordert: „Da kommt nur eines in Frage, nämlich das Haus abzureißen, so daß keine Spur von dieser Schreckensstätte übrigbleibt.“59 Gerstenmaiers Forderung sprach einer Praxis das Wort, die noch weit entfernt davon war, Spuren der jüngeren deutschen Geschichte zu erhalten und zu markieren - ein Bewusstsein, das erst seit den 1980er-Jahren allmählich mehrheitsfähig wurde (s.u., 3.). Die Äußerungen Gerstenmaiers wurden Thema im Berliner Abgeordnetenhaus, hatten jedoch keine Auswirkungen. Selbst Heinrich Grüber wies die Abrissforderungen seines guten Bekannten Gerstenmaier zurück. Den Vorschlag bezeichnete er gegenüber Willy Brandt als „so wirklichkeitsfremd, daß er nicht diskutiert [zu] werden braucht“.60

10![]()

Das Beispiel verdeutlicht die konträren Erinnerungskollektive, die sich in der Kontroverse um das IDZ gegenüberstanden. Aufgrund der engen Verbindung der Wannsee-Villa mit der Ermordung der europäischen Juden wurde dem Vorhaben von jüdischer Seite eine hohe Symbolik beigemessen. Nachum Goldmann betonte während seines Besuchs bei Brandt, „der symbolische Wert und Sinn“ des IDZ liege gerade darin, es in demjenigen Haus einzurichten, in dem unter dem Vorsitz Heydrichs über die „Endlösung der Judenfrage“ beraten worden war.61 Ebenso argumentierte Mark Uveeler, Geschäftsführer der „Memorial Foundation for Jewish Culture“, der Goldmann während seines Besuchs im Oktober 1966 begleitete. Für den Fall der Einrichtung des IDZ in der Wannsee-Villa sei seine Organisation bereit, die Arbeit des Forschungsinstituts in großem Umfang zu unterstützen.62

Auf nichtjüdischer Seite, und nicht nur für Gerstenmaier, kam ein Dokumentationszentrum in der Wannsee-Villa jedoch einem „Denkmal deutscher Schande“ gleich.63 Nicht wenige schienen zu befürchten, dass der „unselige Ungeist dieses Hauses“ nun auch für die Zukunft beschworen werden sollte.64 Die von Wulf und seinen Mitstreitern angestrebte Kombination aus Forschung und Erinnerung hätte eine neuartige, konkretere Auseinandersetzung mit den von Deutschen begangenen Verbrechen und das Benennen ihrer Opfer bedeutet. Noch war die politische Mehrheit indes bemüht, der Wannsee-Villa eine als weniger konfrontativ empfundene Symbolik zukommen zu lassen. Bevor der Bezirk Neukölln das Gebäude als Schullandheim nutzte, hatte es für einige Jahre dem August-Bebel-Institut als Heimvolkshochschule gedient. Als sich Kurt Mattick, der Berliner Landesvorsitzende der SPD, in der Standortdebatte gegen das IDZ am Wannsee aussprach, argumentierte er, durch jene Bildungsarbeit und mit der gegenwärtigen Nutzung habe das Gebäude eine „Rehabilitierung“ erfahren, die nicht unterbrochen werden dürfe.65 Auch der Regierende Bürgermeister Klaus Schütz bevorzugte die Symbolik eines unschuldigen Kinderheims. Er betonte, das Haus habe mit dem Schullandheim seine Bestimmung gefunden, und fragte: „Liegt darin nicht auch eine Bedeutung?“66 Einer der wenigen befürwortenden Leserbriefe, die sich zur Debatte um die Standortfrage äußerten, vermutete dazu, Schütz scheine zu hoffen, „daß fröhliches Kinderlachen im Schullandheim die Todesschreie der vergasten jüdischen Kinder endlich übertönen könnte“.67

Charakteristisch für die West-Berliner Gedenklandschaft der 1950er- und 1960er-Jahre waren Erinnerungsstätten, die primär des bürgerlichen deutschen Widerstands gedachten. Der Berliner Senat verteidigte seine ablehnende Haltung zu einem Forschungsinstitut am Wannsee, indem er auf seine Unterstützung der Gedenkstätten in der Stauffenbergstraße und in Plötzensee verwies.68 Die Auseinandersetzung mit dem (noch nicht so bezeichneten) Holocaust wurde als eine „jüdische Angelegenheit“ betrachtet. Beispielhaft kann die Aussage des sozialdemokratischen Neuköllner Bezirksverordnetenvorstehers Erwin Etzkorn angeführt werden. Er äußerte, auf keinen Fall wolle man „den Israelis das vorenthalten, was ihnen zukommt“.69 Vergeblich betonte Joseph Wulf immer wieder, dass die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus keine exklusiv jüdische oder israelische, sondern eine „deutsche Angelegenheit“ sei. Vor allen Dingen handle es sich beim geplanten IDZ weder um ein jüdisches noch um ein rein deutsches Institut, sondern um eine internationale Forschungseinrichtung.70

11![]()

Seltener gab es Zuspruch für das Projekt, und er wirkt aus heutiger Sicht kaum weniger ambivalent als die Ablehnung. Der Berliner Journalist Sepp Schelz rügte Schütz’ abwertende Bezeichnung einer „makabren Kultstätte“: Dass gerade Juden und Deutsche eine „besondere Neigung zu Symbolen“ hätten, dürfe nicht als nebensächlich abgetan werden. Schelz schrieb: „Seit Kriegsende wird in Deutschland ein Philosemitismus produziert, der nicht immer der unaufrichtigen Züge entbehrt. In Berlin gibt es nun eine Gelegenheit, u.a. die Freundschaft mit den Juden an einem verhältnismäßig bescheidenen Objekt zu beweisen. Eine solche Möglichkeit vorbeigehen zu lassen, ohne daß es zwingendere Gründe dafür gäbe als diejenigen, die bisher ins Feld geführt wurden, würde bedeuten, unser Verhältnis ins fragwürdige zu rücken.“71

Heinrich Grüber war über diesen Beitrag empört. Entrüstet kündigte er gegenüber dem Berliner Senat an, er werde sich beim Herausgeber der Zeitung beschweren.72 Grüber hatte sich immer der Versöhnung von Christen und Juden verpflichtet. Trotzdem wandte er sich gegen das Vorhaben am Wannsee und forderte ein Dokumentationszentrum an einer zentralen Stelle der Stadt. Vor allen Dingen aber müsse dieses „für alle Verfolgten des Nazi-Regimes, vielleicht in Verbindung mit BVN“ geschaffen werden.73 Entgegen der damals verbreiteten Meinung vertrat der Propst gerade nicht die Auffassung, dass die Auseinandersetzung mit dem Holocaust eine israelische oder „jüdische Angelegenheit“ sei. Er schien eine derartige Entwicklung beinahe zu fürchten. Als er sich Anfang Dezember 1967 an den Regierenden Bürgermeister Schütz wandte, bemerkte er: „Es wird ja jetzt immer wieder so getan, als ob die Opfer der Nürnberger Gesetze nur Glaubensjuden gewesen wären und die jüdischen Gemeinden tun so, als ob es sich nur um ihre Anhänger gehandelt habe, dabei gehörten ja bei Erlaß der Nürnberger Gesetze mindestens 33 % der Betroffenen nicht zur Synagogen-Gemeinde.“74

Das Leitmotiv von Grübers Wirken war es - wie er auch gegenüber Wulf betonte -, denjenigen zu helfen, „um die sich kein anderer kümmert“.75 Dabei galt seine besondere Fürsorge Konvertiten, die von Seiten jüdischer Organisationen keine Unterstützung erfuhren. Dementsprechend könnte seine Forderung von 1967 derselben Motivation zugeordnet werden wie die Hilfstätigkeit des „Büros Grüber“ für evangelische Deutsche jüdischer Herkunft während des „Dritten Reiches“. Insgesamt weist Grübers Argumentation jedoch erstaunliche Parallelen zu der wohl ersten Debatte über ein Berliner Denkmal für die ermordeten Juden auf. Bereits 1951 hatte die „Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit“ (GCJZ) vorgeschlagen, ein Mahnmal zur Erinnerung an die unter dem Nationalsozialismus gemordeten jüdischen Kinder in West-Berlin zu errichten.76 Im Vorstand der GCJZ war der Vorschlag umstritten: Aufgrund des immer noch vorhandenen Antisemitismus befürchtete man, das Gegenteil des Gewollten zu erreichen. Es gab Empfehlungen, das Mahnmal „allen von Hitler Verfolgten“ zu widmen. Auch könnten durch die Art der künstlerischen Gestaltung die jüdischen Opfer besonders hervorgehoben werden, ohne dass ein „speziell jüdisches Mahnmal“ geschaffen werden müsse. Zudem wurde vorgeschlagen, es im Zentrum der Stadt zu errichten, um die Gefahr von Schändungen zu mindern. Die Diskussion wurde über einige Monate geführt, doch es überwog die Skepsis. Eine Verwirklichung der Mahnmalidee wurde schließlich abgelehnt.

12![]()

Als Gründungs- und Kuratoriumsmitglied der GCJZ in Berlin hat Grüber die damalige Debatte vermutlich gekannt. Prägend für seinen Standpunkt dürften aber auch nachfolgende Ereignisse gewesen sein. Nach dem Krieg hatte es in den Besatzungszonen und der Bundesrepublik immer wieder antisemitische Aktionen gegeben. Höhepunkt war Ende 1959 die Beschmierung der Kölner Synagoge mit Hakenkreuzen und dem Slogan „Juden raus“; eine ganze Welle weiterer antisemitischer Vorfälle folgte.77 Mitte der 1960er-Jahre schaute die schockierte Weltöffentlichkeit erneut nach Deutschland, als die NPD in westdeutsche Landtage einzog. Angesichts dieser Entwicklungen sprach sich Grüber gegen das Dokumentationszentrum in der Wannsee-Villa aus. Er befürchtete ein erneutes Aufleben des Antisemitismus in der Berliner Bevölkerung.

Umso paradoxer muss es daher erscheinen, welcher Rhetorik sich Grüber zuweilen bediente - nicht nur in der Auseinandersetzung um das IDZ. Dass sein humanes Engagement christlicher Nächstenliebe entsprang, möglicherweise aber auch von einem lutherischen Antijudaismus begleitet wurde, ist bisher nur vereinzelt thematisiert worden.78 Bereits in der Vergangenheit hatte der nationalkonservativ geprägte Grüber Aussagen gemacht, die in diese Richtung wiesen. So äußerte er Anfang 1939 vor Vertretern des niederländischen Pressebüros, dass die meisten Juden, die in Deutschland gelebt hatten, „wurzellos“ seien. Sie „verrichteten meistens keine produktive Arbeit, aber sie machten ‚Geschäfte‘“. Weiter führte das ehemalige Stahlhelm-Mitglied Grüber aus: „Diese Juden waren es, die in der Zeit von 1919 bis 1932 Deutschland in finanzieller, ökonomischer, politischer, kultureller und journalistischer Hinsicht beherrschten. Dies war in der Tat eine jüdische Vorherrschaft. Die Reaktion hierauf war der Antisemitismus.“79

Auf Elemente antisemitischer Zerrbilder im Denken Grübers deuten ebenfalls Aussagen hin, die der Propst im Verlauf der Debatte um das Dokumentationszentrum machte. Zu nennen wäre der oben erwähnte Topos der „Geschäftstüchtigkeit“, die er Wulf in Bezug auf das Sammeln von Spendengeldern unterstellte. Grüber wurde sogar noch direkter: In der Debatte um die Wannsee-Villa - „von der Wulf sich einbildet, daß sie schon in seinem Besitz ist“ - forderte er Schütz auf, endlich die Initiative zu ergreifen, „um den Machenschaften von Herrn Wulf nun einmal ein Ende zu bereiten“.80 Ebenfalls bedenklich waren seine Mitteilungen an Peter Herz, den Pressechef der Senatskanzlei: „Ich kann nur sagen, daß ich, je länger die Diskussion geführt wird, umso weniger Freude hätte, mit Herrn Wulf zusammen zu arbeiten. Die Art und Weise, wie er gegen alle Menschen intrigiert, die seine Pläne nicht fördern, ist für ihn typisch. Vor einigen Tagen sagte mir ein älterer Herr, der aus einer angesehenen jüdischen Familie stammt: ‚Viele von diesen aus Galizien stammenden Menschen haben schon vor 33 mit dazu beigetragen, zum Anwachsen des Antisemitismus in Deutschland.‘“81 Während der NS-Zeit hatte Grüber rassistischen Antisemitismus scharf verurteilt. Doch selbst wenn seine Äußerungen über Wulf als Indikator persönlicher Abneigung identifiziert werden mögen und nicht zwingend als ausgeprägter Antijudaismus: Mit dem Vorurteil einer von Juden selbst verschuldeten Unheilsgeschichte bediente er sich zumindest einer judenfeindlichen Rhetorik.

13![]()

Mit seiner persönlichen Kritik an Wulf stand Grüber allerdings nicht allein. Wulf war ohne Zweifel ein unbequemer Zeitgenosse, den selbst enge Freunde zuweilen als schwierig, unnachsichtig und temperamentvoll bezeichneten.82 Innerhalb der Jüdischen Gemeinde, die ihm für seine „ausgezeichneten und engagierten Forschungen“ 1967 den Heinrich-von-Stahl-Preis verlieh, waren er selbst und sein Projekt umstritten.83 Im Berliner Senat waren Wulfs Engagement und seine Hartnäckigkeit ebenfalls bekannt. Peter Herz bemerkte in seinem kurzen Antwortschreiben an Grüber knapp: „Ich komme nicht umhin, Ihre Meinung über Herrn Wulf zu teilen.“84

Beachtlich sind die Bemühungen, die Grüber gegen Wulf und das Dokumentationszentrum anstrengte, selbst nachdem von einer Gefährdung des Neuköllner Schullandheims keine Rede mehr sein konnte. Als sich in den von Rolf Vogel herausgegebenen „Deutschland-Berichten“ renommierte Historiker kritisch über die technische und finanzielle Realisierbarkeit des gesamten Projekts aussprachen, war es Grüber, der diese Informationen unverzüglich dem Senat zukommen ließ.85 Ein anderes Mal forderte er, die bisherigen Einnahmen und Ausgaben des Vereins IDZ zu überprüfen; ihm sei „diese unkontrollierte Sammlung von Mitteln etwas unheimlich“. In der Angelegenheit des Dokumentationszentrums schlug Grüber dem Regierenden Bürgermeister generell vor, „daß er die Frage dilatorisch behandelt“. Er selbst werde sich nicht mehr mit Wulf einlassen, nachdem dieser ihm „zwei Mal Rechtsanwälte auf den Hals geschickt“ habe.86

Das Verhalten Grübers hatte längst Züge eines persönlichen Feldzugs gegen Wulf angenommen. In der Standortdebatte war oft argumentiert worden, das Dokumentationszentrum könne eine wichtige Brückenfunktion in der Ost-West-Begegnung einnehmen.87 Grüber, der so genannte „Brückenbauer“, schickte sich nun an, diese Brücke zu torpedieren. Da auch der Berliner Senat unnachgiebig blieb, schrieb der resignierende Joseph Wulf an die Herausgeberin der „ZEIT“, Marion Gräfin Dönhoff: „In einem Land, wo eine CDU-Mehrheit in einer Stadt verhindern kann, daß eine Straße nach Carl von Ossietzky benannt wird, wo zwar jüdische Überlebende und Hinterbliebene dasselbe Bundesverdienstkreuz annehmen, das auch Antisemiten und Nazis bekommen und wo man in einem von der SPD regierten Land wiederum Angst hat, daß Antisemitismus und NPD wachsen, wenn wir das Haus am Wannsee für eine Forschungsstätte über den Nationalsozialismus bekommen - in einem solchen Land ist wahrscheinlich kein Boden für freidenkende und kombattive Menschen.“ 88

14![]()

3. Von der Missachtung zur Wertschätzung des historischen Orts

Am 20. Dezember 1967 wandte sich der Regierende Bürgermeister Klaus Schütz an den Vereinsvorstand um Joseph Wulf. Er teilte endgültig mit, dass das Haus am Wannsee für das Dokumentationszentrum nicht zur Verfügung gestellt werden könne. Als Ersatz bot der Senat zwei Grundstücke in unmittelbarer Nähe der Freien Universität an, die für das „von allen gewünschte Dokumentationszentrum“ besonders geeignet seien.89 Der Vorstand und selbst Nahum Goldmann protestierten gegen die Entscheidung. Sie teilten mit, dass ohne die symbolträchtige Villa am Wannsee die Finanzierung des Dokumentationszentrums durch ausländische Unterstützer nicht mehr gewährleistet sei. Der Senat würde einen erheblichen Teil der finanziellen Mittel selbst aufbringen müssen. Doch alle Proteste waren vergeblich; die Errichtung des Internationalen Dokumentationszentrums im Haus der Wannsee-Konferenz war gescheitert.

In den kommenden Jahren folgte eine - wie Peter Heilmann es später ausdrückte - „Geschichte von Vertröstung, Hinhalten und kleinen und großen Betrügereien“. Nachdem Besichtigungen und Vorbesprechungen über die vom Senat angebotenen Häuser stattgefunden hatten, stellte sich bald heraus, dass die angebotenen Objekte in Wirklichkeit gar nicht zur Verfügung standen.90 Im Mai 1970 teilte der Senat schließlich mit, dass nunmehr die Absicht bestehe, das Dokumentationszentrum der Freien Universität Berlin im Rahmen des Projekts „Faschismus-Forschung“ zuzuordnen. Doch selbst dieses Vorhaben wurde nicht verwirklicht. Im September 1970 trat Wulf aus Protest gegen die „Zermürbungspolitik des Berliner Senats“ von seinem Amt als Vorsitzender des Vereins zurück.91 Es war das letzte Mal, dass das IDZ größere Beachtung fand. Das Scheitern seines Lebenswerks war für Wulf ein schwerer Schlag. Er war desillusioniert, fühlte sich alleingelassen und unverstanden - ein Zustand, der sich in den kommenden Jahren tragisch verstärken sollte. Am 10. Oktober 1974, kurz vor seinem 62. Geburtstag, nahm sich Joseph Wulf das Leben.

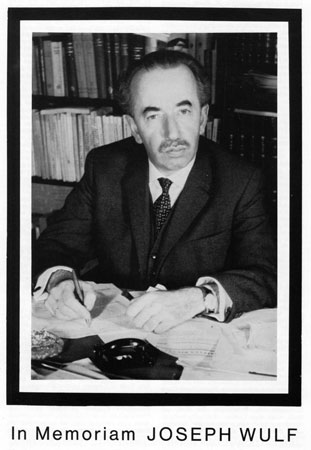

Titelseite eines Gedenkblattes für Joseph Wulf, herausgegeben von der Internationalen Liga für Menschenrechte im Dezember 1974. Der Anlass war die Verleihung der Ossietzky-Medaille an Helmut Gollwitzer und Heinrich Böll.

(Quelle: Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz)

Mit dem Vorhaben, Forschung und Erinnerung zu verbinden - und zwar an einem Ort, der auf das Engste mit dem Schicksal der ermordeten Juden Europas verknüpft war -, waren Wulf und seine Mitstreiter auf wenig Gegenliebe gestoßen. Die Bereitschaft, sich mit den Verbrechen des „Dritten Reiches“ und deren Ursprüngen auseinanderzusetzen, war gut zwei Jahr-zehnte nach Kriegsende noch zu gering. Ein Dokumentationszentrum in der Villa am Wannsee hätte die Millionen Opfer der nationalsozialistischen Judenvernichtung in den Vordergrund gerückt. Darüber hinaus wäre durch die Etablierung in diesem Gebäude, als einem der Orte der Täter, unweigerlich die Frage der Mittäterschaft weiter Teile der deutschen Bevölkerung aufgeworfen worden.

15![]()

So war es nur konsequent, dass die Errichtung des IDZ selbst an anderen historischen Orten scheiterte. Grübers Empfehlung, das ehemalige Haus der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland in der Kantstraße oder Eichmanns frühere Dienststelle in der Kurfürstenstraße dafür zu nutzen,92 blieb ungehört - ebenso ein anderer Vorschlag, der die Errichtung des Dokumentationszentrums in der Ruine des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) in der vormaligen Prinz-Albrecht-Straße favorisierte.93 An die Opfer des Holocaust wurde in West-Berlin weiterhin an fast keinem Ort erinnert. Eine der wenigen Ausnahmen stellte eine Gedenktafel mit den Namen von Vernichtungs- und Konzentrationslagern dar, die 1967 auf Initiative der „Liga für Menschenrechte“ und der Bezirksverordnetenversammlung auf dem Kaiser-Wilhelm-Platz und ebenso auf dem Wittenbergplatz errichtet wurde (Inschrift: „Orte des Schreckens, die wir niemals vergessen dürfen“). Sie war gedacht als aufklärerische Antwort auf die damals umstrittenen Gedenktafeln aus den 1950er-Jahren, die als „Mahnmal für Heimatvertriebene“ die Kilometer-Entfernungen zum Beispiel von Berlin-Kreuzberg nach Danzig, Königsberg oder Breslau anzeigten.94

Nach dem Scheitern von Wulfs Initiative verschwand auch die Wannsee-Villa wieder aus der öffentlichen Diskussion. Zwar brachte man 1972 eine Gedenktafel an, um über die Geschichte des Hauses zu informieren; diese wurde aber bald darauf beschmiert, schließlich gestohlen und erst 1982 ersetzt. Eine Gedenkstunde zum 40. Jahrestag der Wannsee-Konferenz mit Ansprachen des Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde und des Regierenden Bürgermeisters Richard von Weizsäcker brachte den historischen Ort 1982 wieder in die Öffentlichkeit. Es gab einen erneuten Vorstoß, in der Wannsee-Villa ein Forschungsinstitut zu errichten, getragen von ehemaligen Mitstreitern Wulfs. Ein breites politisches Bündnis konnte jedoch nicht hergestellt werden; der Plan scheiterte bereits in der Anfangsphase.95

Dennoch hat sich die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit dem Holocaust in langfristiger Perspektive maßgeblich verändert. Darunter fällt auch das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung historischer Orte. Waren bauliche Relikte der NS-Zeit in vorangegangenen Jahrzehnten bis auf vereinzelte Reste abgetragen oder überbaut worden, erfolgte seit Beginn der 1980er-Jahre eine allmähliche und oft mühsame Wiederentdeckung, Kennzeichnung und Aufklärung über deren Funktion während des „Dritten Reiches“. Bei-getragen haben dazu eine Vielzahl neuer Geschichtswerkstätten, Bürgerinitiativen und Basisgruppen. Gemeinsam mit Überlebenden und Angehörigen von Opfern engagierten sich diese Gruppen für Spurensuche, Denkmalserrichtungen und Dokumentationen an den zentralen, aber gerade auch an vielen dezentralen Orten. In West-Berlin stand vor allem das Gelände des ehemaligen Reichsicherheitshauptamtes im Interesse der Öffentlichkeit. Anlässlich der Gedenkveranstaltungen zum 50. Jahrestag der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten von 1933 sprach sich der Berliner Senat im Juni 1982 für die Errichtung eines Mahnmals für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft auf dem Gelände aus.96 Mit Verweis auf diesen Beschluss wies der Senat in den folgenden Jahren Forderungen nach einer Gedenkstätte im Haus der Wannsee-Konferenz zurück. Ein Umdenken fand 1986 statt, zunächst noch als Kompromiss: Die Villa sollte zwar weiterhin als Schullandheim erhalten bleiben, der Sitzungsraum der Wannsee-Konferenz könne jedoch als Erinnerungsstätte zur Verfügung gestellt werden. Im September 1986 entschied der Senat schließlich, im gesamten Gebäude eine Gedenk- und Begegnungsstätte zu errichten. Mit der Aussicht auf ein angemessenes Ersatzgrundstück zeigte nun auch der Bezirk Neukölln „ein hohes Maß an Verständnis“ für die Wünsche des Senats, die Wannsee-Villa als Gedenkstätte zu nutzen.97

16![]()

Mit der Konzeption einer Gedenk- und Begegnungsstätte folgte der Senat den in den 1980er-Jahren aufkommenden Schlagworten wie „arbeitende Gedenkstätte“ oder „Gedenkstätte als Lernort“. Vermieden werden sollten eine Transformation der NS-Vergangenheit in totes - weil der eigenen Epoche nicht mehr zugehöriges - Museumsgut sowie die Nutzung von Gedenkstätten für ausschließlich rituelle Formen des Erinnerns.98 Vergeblich hatte Wulf diesen Ansatz bereits in den 1960er-Jahren formuliert. Gegenüber Egon Bahr führte er damals aus, das Haus am Wannsee solle nicht nur Gedenkstätte bzw. ein „totes Museum“ sein. Die Intentionen seines Vereins zielten gerade darauf ab, „dort eine lebendige, wissenschaftliche, internationale Forschungsstätte zu etablieren, [...] wir wollen dort produktive Arbeit leisten“.99

Zur feierlichen Eröffnung der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz im Januar 1992 betonte der Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU), er habe sich für diesen Ort des Gedenkens ein-gesetzt, da sich die Deutschen hier der schrecklichsten Seite ihrer Geschichte zu stellen hätten. Mit der Wannsee-Villa, dem Gelände des ehemaligen Prinz-Albrecht-Palais und der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in der Stauffenbergstraße könne dies in einem Dreiklang des Gedenkens geschehen.100 Zum Zeitpunkt der Initiative Joseph Wulfs wären diese Worte unmöglich oder zumindest vergeblich gewesen. Den letzten Vorstandsbericht, den Wulf den Mitgliedern kurz vor Auflösung des Vereins Internationales Dokumentationszentrum zukommen ließ, schloss er mit den Worten: „Wir danken allen, die uns moralisch und politisch unterstützt haben - es war eine große Idee. Vielleicht hatten wir sie zu spät.“101

Heute wissen wir: Joseph Wulfs Initiative kam nicht zu spät, sie kam vielmehr zu früh. Seinem Ziel, Forschung und Erinnerung in der Wannsee-Villa zu verbinden, stand in den 1960er-Jahren noch die Abneigung von weiten Teilen der bundesrepublikanischen Gesellschaft gegenüber, sich in dieser konkreten Weise an einem historischen und zugleich symbolischen Ort mit dem Geschehen der „Endlösung“ zu konfrontieren. Mit wachsendem Zeitabstand zum Nationalsozialismus und nach vielfältigen Wandlungen der Geschichtskultur herrscht heute - zumindest auf der Ebene offizieller Bekenntnisse und staatlicher Förderpolitik von Gedenkstätten - eine größere Offenheit. Inwieweit dies als Erfolgsgeschichte zu werten ist, möglicherweise aber auch neue „blinde Flecken“ produziert, bleibt zu diskutieren.

1 Vgl. Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz (Hg.), Erinnern für die Zukunft. Ansprachen und Vorträge zur Eröffnung der Gedenkstätte, Berlin 1992, S. 5ff., S. 13.

2 Im weiteren Verlauf dieses Beitrags wird der Name mit IDZ abgekürzt.

3 Gerhard Schoenberner, Der lange Weg nach Wannsee. Von der Gründerzeitvilla zur Gedenkstätte, in: Dachauer Hefte 8 (1992), S. 150-163, hier S. 157.

4 Mit Helmut Gollwitzer (1973), Heinrich Albertz (1975) und Axel Eggebrecht (1979) gab es unter den Preisträgern weitere Persönlichkeiten der Zeitgeschichte, denen Wulf in der Debatte um das IDZ begegnete. Für Wulf war es eine von mehreren Auszeichnungen: 1961 hatte er den Leo-Baeck-Preis des Zentralrats der Juden in Deutschland erhalten, 1967 wurden ihm der Heinrich-Stahl-Preis der Jüdischen Gemeinde Berlin und im selben Jahr die Plaque Lion de St. Marc der 12. Internationalen Buchausstellung anlässlich der Biennale zu Venedig verliehen. Seine letzte Auszeichnung war 1970 die Ehrendoktorwürde der Philosophischen Fakultät der Freien Universität Berlin.

5 Günther Wirth, Dona nobis pacem! Rettet das Leben! Heinrich Grüber, Berlin 1987, S. 8ff.

6 Joseph Wulf, Laudatio für Heinrich Grüber, 9.12.1965, in: Hausarchiv Internationale Liga für Menschenrechte Berlin, „Kuratorium I, 63-65“.

7 Ders., Brief an Heinrich Grüber, 24.11.1967, in: Landesarchiv Berlin (LAB), B Rep. 002 (Der Regierende Bürgermeister von Berlin/Senatskanzlei), Nr. 6354.

8 Vgl. den 90-minütigen Film von Henryk M. Broder, „Joseph Wulf - ein Schriftsteller aus Deutschland“, Regie: Franz van der Meulen, eine Produktion des WDR, 1981; Henryk M. Broder, Wer war Joseph Wulf? Eine Reportage, Sender Freies Berlin, Studio III, Sendung vom 15.4.1980; Henryk M. Broder, „... in den Wind gesprochen“. Das Leben und Sterben des jüdischen Historikers Joseph Wulf, in: Journal für Geschichte 3 (1981) H. 6, S. 41-48.

9 Nicolas Berg, Die Lebenslüge vom Pathos der Nüchternheit. Subjektive jüdische Erinnerung und objektive deutsche Zeitgeschichtsforschung: Joseph Wulf und Martin Broszat und das Institut für Zeitgeschichte in den sechziger Jahren, in: Süddeutsche Zeitung, 17.7.2002; ders., Der Holocaust und die westdeutschen Historiker. Erforschung und Erinnerung, Göttingen 2003; ders., Ein Außenseiter der Holocaustforschung. Joseph Wulf (1912-1974) im Historikerdiskurs der Bundesrepublik, in: Dan Diner (Hg.), Leipziger Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur, Bd. I, Leipzig 2003, S. 311-346; zur Rezeption der Studie Bergs: Astrid M. Eckert/Vera Ziegeldorf (Hg.), Der Holocaust und die westdeutschen Historiker. Eine Debatte, Berlin 2004.

10 Peter Moritz Pickshaus, Joseph Wulf - Außenseiter der Holocaustforschung, Regie: Iris Drögenkamp, Radiofeature des SWR/NDR vom 26.1.2005.

11 Siehe dazu die Hinweise in: Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste (Hg.), Sachor - Nicht vergessen. Erinnerungen an Joseph Wulf, Berlin 1989; Johannes Tuchel, Am Großen Wannsee 56-58. Von der Villa Minoux zum Haus der Wannsee-Konferenz, Berlin 1992; Schoenberner, Der lange Weg nach Wannsee (Anm. 3); ders., Joseph Wulf - Die Dokumentation des Verbrechens, in: Claudia Fröhlich/Michael Kohlstruck (Hg.), Engagierte Demokraten. Vergangenheitspolitik in kritischer Absicht, Münster 1999, S. 132-142; ders., Joseph Wulf: Aufklärer über den NS-Staat - Initiator der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz, Berlin 2006; zuletzt Peter Kasza, Ein Mann stört die Ruhe, in: Tagesspiegel, 14.1.2007.

12 Vgl. Rudolf Steinbeck, Um das „Haus der Endlösung“, in: Tagesspiegel, 9.11.1967.

13 Vgl. Schoenberner, Der lange Weg nach Wannsee (Anm. 3), S. 154ff.

14 Wulf, IDZ-Bericht des Vorstandes über die Zeit vom 29.8.1966 bis 20.10.1967, in: Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland, Heidelberg (ZAGJD), Bestand B. 2/1, Zg. 02/06, Nr. 1.

15 Ebd.

16 Nicht auf Kosten der Schulkinder, in: Berliner Kurier, 11.10.1966.

17 Heinrich Grüber, Brief an Willy Brandt, 17.10.1966, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 6354.

18 Vgl. Günther Wirth, Ein Partner der Vernunft. Heinrich Grübers Dienst und Brückenbau im Nachkriegsdeutschland, in: Jörg Hildebrandt (Hg.), Bevollmächtigt zum Brückenbau - Heinrich Grüber. Judenfreund und Trümmerpropst. Erinnerungen, Predigten, Berichte, Briefe, Leipzig 1991, S. 180-275, hier S. 251ff.

19 Egon Bahr, Brief an Heinrich Grüber, 18.10.1966, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 6354.

20 Gerhard Lasson (Bezirksbürgermeister Neukölln), Brief an Willy Brandt, 5.10.1966, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 6354.

21 Wolfgang Voss, Wannsee-Villa doch Dokumentationszentrum?, in: Welt am Sonntag, 13.8.1967.

22 Vgl. Schoenberner, Der lange Weg nach Wannsee (Anm. 3), S. 159.

23 Kompromiß!, in: Berliner Morgenpost, 14.11.1967.

24 Für Schullandheim, in: Berliner Morgenpost, 17.11.1967.

25 Wulf, Brief an Grüber (Anm. 7).

26 Heinrich Grüber, Brief an Joseph Wulf, 27.11.1967, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 6354.

27 Joseph Wulf, Brief an Heinrich Grüber, 29.11.1967, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 6354.

28 Schoenberner, Joseph Wulf (Anm. 11), S. 134.

29 Heinrich Grüber, Brief an Klaus Schütz, 13.11.1967, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 6354.

30 Schoenberner, Joseph Wulf (Am. 11), S. 134.

31 Vgl. Will Schaber, Portrait der Woche, in: Aufbau (New York), 22.12.1967.

32 Sabine Laue, Die NPD unter dem Viermächtestatus Berlins. Verhandlungsmasse zwischen den Großmächten, Köln 1993, S. 41.

33 Grüber, Brief an Wulf (Anm. 26).

34 Wulf, Brief an Grüber (Anm. 27).

35 Ders., Brief an Anna Maria Jokl, 24.12.1967, in: ZAGJD, Bestand B. 2/7, Zg. 91/15, Nr. 25.

36 Wulf, Brief an Grüber (Anm. 27).

37 Wirth, Ein Partner der Vernunft (Anm. 18), S. 258.

38 Horst W. Schmollinger, Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, in: Richard Stöss (Hg.), Parteien-Handbuch. Die Parteien der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 4, Opladen 1986, S. 1892-1994, hier S. 1955.

39 Zit. nach Hildebrandt, Bevollmächtigt zum Brückenbau (Anm. 18), S. 358.

40 Vgl. Peter Heilmann, „Nicht vergessen!“ Joseph Wulf und das Haus der Wannsee-Konferenz, in: Freundeskreis der Evangelischen Akademie in West-Berlin (Hg.), Kommunität ’92. 40 Jahre Evangelische Akademie in Berlin und Brandenburg 1952-1992, Berlin 1992, S. 22-36, hier S. 30.

41 Deutsche National- und Soldaten-Zeitung, 6.1.1967.

42 Wirth, Dona nobis pacem! (Anm. 5), S. 5f.

43 Wulf, Laudatio für Grüber (Anm. 6).

44 Grüber, Brief an Brandt (Anm. 17).

45 Zur Diskussion über das Dokumentationszentrum, in: Die Mahnung, 15.12.1967.

46 Wulf, IDZ-Bericht des Vorstandes (Anm. 14).

47 Rachedenkmal statt Kinderheim. Ein neues Haus des Hasses in Berlin, in: Deutsche Wochen-Zeitung, 4.11.1966.

48 Berlins Tribut für Judenmorde, in: Deutsche National- und Soldaten-Zeitung, 6.1.1967.

49 Vgl. das Original: Leserbrief von Frieda Müller, in: Tagesspiegel, 23.10.1966.

50 Vgl. das Original: Leserbrief von Klaus-Werner Wenzel, in: Tagesspiegel, 23.10.1966.

51 K. Henri, Noch ein Sühnezentrum, in: Deutsche Wochen-Zeitung, 17.11.1967.

52 Vgl. das Original: Leserbrief von Wilhelm Gutzeit, in: Tagesspiegel, 23.10.1966.

53 Berg, Der Holocaust (Anm. 9), S. 454.

54 Klaus Schütz, Meine Antwort an Rolf Hochhuth, in: Welt am Sonntag, 5.11.1967.

55 Albrecht Lauffer, Denkmal der Schande, in: Christ und Welt, 1.12.1967.

56 Léon Poliakov/Joseph Wulf, Das Dritte Reich und seine Denker, Berlin 1959, S. 477. Vgl. auch Norbert Frei/Johannes Schmitz, Journalismus im Dritten Reich, München 1989, S. 173ff.

57 So Wulf im Protokoll der IDZ-Vorstandssitzung vom 10. November 1967.

58 Welt, 3.9.1966.

59 Zit. nach ebd.

60 Grüber, Brief an Brandt (Anm. 17). 1943 hatte Grüber zu Gerstenmaiers Freundeskreis der „unentwegten Monarchisten“ gehört. In der unmittelbaren Nachkriegszeit arbeiteten sie beim Aufbau des Berliner Hilfswerks eng zusammen. Vgl. Sigurd Rink, Der Bevollmächtigte. Propst Grüber und die Regierung der DDR, Stuttgart 1996, S. 17, S. 32ff.

61 Goldmann im Interview mit dem Sender Freies Berlin am 5.10.1966. Siehe IDZ-Pressemappe vom Februar 1967, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 6354.

62 Vgl. Wulf, IDZ-Bericht des Vorstandes (Anm. 14).

63 Möller (Persönlicher Referent des Präsidenten des Deutschen Bundestags), Brief an den Vorstand des Vereins IDZ vom 15.9.1966, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 6354.

64 Günther Matthes, Der Plan für das „Haus der Endlösung“, in: Tagesspiegel, 16.10.1966.

65 Kurt Mattick, RIAS-Berlin, „Thema der Woche“ am 12.10.1966. Siehe IDZ-Pressemappe vom Februar 1967 (Anm. 61).

66 Schütz, Antwort an Hochhuth (Anm. 54).

67 Leserbrief von Dorothea Hollstein-Schmitt, in: ZEIT, 1.12.1967.

68 Schütz, Antwort an Hochhuth (Anm. 54).

69 Vgl. Welt, 10.10.1966.

70 Wulf in einem RIAS-Interview vom 25.11.1967, in: RIAS-Archiv, Nr. RIAS DC 5049.

71 Sepp Schelz, Makabre Kultstätte?, in: Berliner Sonntagsblatt, 26.11.1967.

72 Heinrich Grüber, Brief an Peter Herz, 30.11.1967, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 6354.

73 Ders., Brief an Klaus Schütz, 1.12.1967, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 6354 (Hervorhebung im Original).

74 Ebd.

75 Vgl. Wulf, Laudatio für Grüber (Anm. 6).

76 Ulrich Werner Grimm, Die Berliner Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. Geschichte(n) im Spiegel ihrer Quellen, in: Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Berlin (Hg.), 50 Jahre im Gespräch. Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Berlin e.V., Berlin 1999, S. 44-174, hier S. 110f.

77 Werner Bergmann, Antisemitismus als politisches Ereignis. Die antisemitische Welle im Winter 1959/60, in: ders./Rainer Erb (Hg.), Antisemitismus in der politischen Kultur nach 1945, Opladen 1990, S. 253-275, hier S. 253f.

78 Vgl. Dieter Winkler, Heinrich Grüber - Protestierender Christ. Berlin-Kaulsdorf (1934-1945), Berlin 1993, S. 118ff.

79 Zit. nach ebd., S. 118.

80 Grüber, Brief an Schütz (Anm. 73).

81 Grüber, Brief an Herz (Anm. 72).

82 Vgl. Heilmann, „Nicht vergessen!“ (Anm. 40), S. 27.

83 Vgl. Gegen Unrecht und Barbarei, in: Tagesspiegel, 21.4.1967; Berg, Der Holocaust (Anm. 9), S. 452f., S. 455.

84 Peter Herz, Brief an Heinrich Grüber, 6.12.1967, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 6354.

85 Heinz Fanselau (persönlicher Referent des Regierenden Bürgermeisters), Mitteilung an Klaus Schütz, 12.2.1968, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 6354.

86 Heinrich Grüber, Brief an Peter Herz, 10.6.1968, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 6354.

87 Streit um das Haus der „Endlösung“, in: Aufbau (New York), 13.12.1967.

88 Joseph Wulf, Brief an Marion Gräfin Dönhoff, 5.12.1967, in: ZAGJD, Bestand B. 2/7, Zg. 91/15, Nr. 27.

89 Klaus Schütz, Brief an den IDZ-Vereinsvorstand, 20.12.1967, in: ZAGJD, Bestand B. 2/1, Zg. 02/06, Nr. 1.

90 Vgl. Henryk M. Broder, Es gibt Untaten über die kein Gras wächst..., in: tageszeitung, 20.1.1982.

91 Vgl. Hans-Erich Bilges, NS-Dokumentationszentrum gefährdet, in: Welt, 7.9.1970.

92 Grüber, Brief an Brandt (Anm. 17).

93 Alfred Weiland, NS-Dokumentationszentrum notwendig!, in: Die Mahnung, 1.7.1968. Die Vorschläge übersahen, dass sowohl die Reste der Gestapozentrale als auch das Gebäude von Eichmanns „Referat Judenangelegenheiten“ nicht mehr existierten.

94 Stefanie Endlich u.a., Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. Eine Dokumentation, Bd. 2, Bonn 1999, S. 156f.

95 Schoenberner, Der lange Weg nach Wannsee (Anm. 3), S. 161f.

96 Vgl. etwa Matthias Haß, Gestaltetes Gedenken. Yad Vashem, das U.S.-Holocaust Memorial Museum und die Stiftung Topographie des Terrors, Frankfurt a.M. 2002, S. 154.

97 „Wannsee-Villa“ wird zur Begegnungs-Stätte, in: Berliner Morgenpost, 2.9.1986.

98 Volkhard Knigge, Gedenkstätten und Museen, in: ders./Norbert Frei (Hg.), Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord, München 2002, S. 378-389, hier S. 383f.

99 Joseph Wulf, Brief an Egon Bahr, 4.9.1966, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 6354.

100 Vgl. Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz, Erinnern für die Zukunft (Anm. 1), S. 13. Einige Jahre später kamen in Berlin bekanntlich das Jüdische Museum, das Denkmal für die ermordeten Juden Europas sowie die Dauerausstellung des Deutschen Historischen Museums als besonders wichtige Orte und Institutionen hinzu.

101 Wulf, IDZ-Bericht des Vorstandes über die Zeit vom 21.10.1967 bis zum 22.9.1971, in: ZAGJD, Bestand B. 2/1, Zg. 02/06, Nr. 1.![]()