[Für aufmerksame Lektüre und Anregungen danke ich

Sylvia Paletschek (sie hat nicht nur die Spur zu den Studierenden des 19. Jahrhunderts gelegt), Klaus Reinhard (von ihm stammt das Bild von Bauch-OP und minimalinvasivem Eingriff), Vera Marstaller, Natalie Stasiewicz, Nina Verheyen, Jan-Holger Kirsch und Olmo Gölz.]

1. Ein Rückblick aus der Zukunft

Stellen wir uns historisch Forschende der Zukunft vor, für die Fragen einer geschlechtersensiblen Sprache keine Rolle mehr spielen werden. Das Problem wird für sie seit langem obsolet geworden sein (so, wie sich im 20. Jahrhundert kaum jemand mehr fragen musste, wie man einen Hochadligen anzusprechen hatte, und im 21. Jahrhundert den Jüngeren die Anrede »Fräulein« für unverheiratete Frauen jedes Alters fremd geworden war).1 Stellen wir uns weiter vor, dass die historisch Forschenden sich in einem zukünftigen Jahr X für jene Menschen interessieren, die im frühen 21. Jahrhundert an Universitäten im deutschsprachigen Raum lernten. In schriftlichen Hinterlassenschaften dieser Zeit werden sie einer Vielzahl von Möglichkeiten begegnen, die Lernenden als Gruppe anzusprechen und deren Zusammensetzung mit Blick auf das Geschlecht sprachlich und typographisch zu erfassen: Student(inn)en, Student/innen, StudentInnen, Studentinnen und Studenten (oder vice versa), Studierende, Student_innen, Student*innen, Student:innen. Offensichtlich, diese Vermutung würden die Forschenden wohl anstellen, war in den Jahren um 2020 in Bezug auf die Bezeichnung geschlechtlicher Differenzen etwas in Bewegung geraten, ohne dass sich den Nachgeborenen die mit den Wörtern und Zeichen verbundenen Bedeutungen unmittelbar erschlössen. Gut möglich, dass sie zunächst ein leichter Schwindel erfassen wird, bevor sie sich an ihre sozial-, kultur- oder wissensgeschichtlichen Untersuchungen machen.

Diese historisch Forschenden der Zukunft könnten in ein und demselben Text verschiedene der genannten Varianten nebeneinander finden.2 Sie werden in einer – häufig der ersten – Fußnote eines Quellentextes auf die Begründung stoßen, das durchgängig verwendete generische Maskulinum, für das man sich entschieden habe, sei sexusneutral und schließe Frauen ein, gelegentlich ergänzt um den Hinweis auf den Unterschied zwischen biologischem und grammatischem Geschlecht. Jedoch musste, wer seit den Nuller Jahren des 21. Jahrhunderts im universitären Kontext keine geschlechtersensible Sprache nutzte, dies nicht zwingend legitimieren. Die künftig Forschenden werden auch Quellen finden, in denen ausschließlich von Studenten die Rede war, deren weiterer Inhalt aber nahelegte, dass es sich keineswegs allein um junge Männer handelte. In Seminarprotokollen könnten sie die Selbstbezeichnung Studierender für Jonas Müller lesen, der ansonsten keinen Zweifel an seiner Geschlechtsidentität als Mann ließ, oder umgekehrt darüber stolpern, dass Anna Schmidt in einem Arbeitspapier von sich als Bürger sprach. Und noch verwirrender: Wer damals für Gendergerechtigkeit stritt, musste seine Sprache nicht zwingend gendern,3 und ebenso war es möglich, dass, wer genderte, im Handeln jedes Bewusstsein für Geschlechtergerechtigkeit vermissen ließ.

Den Forschenden der Zukunft werden die um 2020 möglichen Bezeichnungen eine aufwendige Entschlüsselungsarbeit abverlangen. Dabei dürfte ihnen rasch deutlich werden, dass die jeweils gewählten Formulierungen kaum Rückschlüsse auf einfache Zahlenverhältnisse, geschweige denn auf komplexere Zugehörigkeitsmarker hinsichtlich des Geschlechts von Menschen in der Vergangenheit zulassen. Vermutlich würden sie genauer wissen wollen, welche Personen wie bezeichnet wurden, wer sich wie selbst bezeichnete und warum welche Form gewählt wurde. Sie könnten Sprachwissenschaftler einladen, um gemeinsam den mit den Worten verbundenen Bedeutungen nachzugehen, und mit Soziologinnen und Vertretern der Gender Studies diskutieren, warum in Selbst- und Fremdzuschreibungen ausgerechnet um das Sichtbarmachen geschlechtlicher Identität so heftig gerungen wurde – und was das mit den Gesellschaften vor allem westlicher Länder in den ersten Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts zu tun gehabt haben könnte. Vielleicht würden sich die Forschenden in ihrem nächsten Projekt aber auch lieber älteren Epochen zuwenden, in der Annahme, sich dann weniger in die Diskurse einer vergangenen Geschlechter- und Identitätspolitik einarbeiten und mit sprachlichen Finessen vertraut machen zu müssen, um gleich zu ihrem Untersuchungsgegenstand kommen zu können?

Nun ist der Blick in eine mögliche Zukunft, in der die eigenen Texte zu historischen Quellen geworden sein werden, das eine, die aktuelle Praxis der Historiographie das andere. Worüber sollten Historikerinnen und Historiker nachdenken, die geschlechtersensibel forschen und schreiben wollen, wenn sie in die Vergangenheit, sagen wir seit der Zeit der Aufklärung, zurückblicken? Für geschichtswissenschaftliche Arbeiten hat die Thematik, um die es in diesem Essay geht, gleich mehrere Implikationen. Historikerinnen und Historiker erforschen das Denken und Wahrnehmen, Handeln und Leiden von Menschen, die in der Vergangenheit gelebt haben (oder im Fall der Zeitgeschichte heute noch leben). Sie begeben sich in soziale, politische und kulturelle Kontexte, in denen die Frage der geschlechtlichen Zugehörigkeit mit einer anderen Bedeutung versehen wurde, als das heute üblich ist. Einflussreiche Positionen waren bis weit ins 20. Jahrhundert überwiegend mit Männern besetzt, und teils ist das noch immer so. Der Gedanke, die Geschlechtszugehörigkeit sprachlich eigens zu benennen, wäre wegen der Selbstverständlichkeit dieser Praxis kaum jemandem gekommen, bevor Frauen nicht nur als Ausnahmefälle in männlich besetzte Berufsfelder eintraten. Und wenn das Geschlecht doch benannt wurde, dann in Verbindung mit anderen sozialen Differenzkategorien, wie es bei Adelsprädikaten der Fall war, die klar nach Geschlecht, bei Frauen auch nach Familienstand, unterschieden; oder auch, wenn die Geschlechtszugehörigkeit einer Person vor Gericht ermittelt werden sollte. Aber noch in anderer Weise wird Sprache für historische Forschungen relevant: Geschichtswissenschaftliche Texte werden stets von Zeitgenossinnen und Zeitgenossen verfasst, die sich entscheiden, wie sie diejenigen bezeichnen, die ihnen in Archivalien und anderen Dokumenten begegnen. Mit ihrer Wahl – wie auch immer sie ausfallen mag – positionieren sie sich zwangsläufig in der aktuellen Kontroverse um eine geschlechtersensible Sprache.4

Es geht also stets auch um die grundsätzliche Bedeutung von Sprache für die Geschichtsschreibung. Das betrifft sowohl die eigene, professionelle Schreib- und Redepraxis als Wissenschaftlerin wie auch mit Historischer Semantik und Diskursanalyse jene Zugänge zur Vergangenheit, die die Sprache der Quellen auf ihre Geschichtlichkeit befragen und »die kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Bedingungen und Voraussetzungen dessen, wie zu einer bestimmten Zeit Sinn zugewiesen und artikuliert wurde, erforsch[en] und interpretier[en]«.5 Auch der Schlüssel zum materiellen Körper, zu geschlechtlichen Identitäten und damit verbundenen Zuschreibungen und Handlungsoptionen, zu Erfahrungen und Präsentationen von Geschlecht in der Vergangenheit bleibt »für die Geschichtswissenschaft, die ja selbst nur neue Texte produziert, immer wieder die Sprache«.6 Dabei markiert, wie Kathrin Kollmeier 2012 festhielt, die geschlechterspezifische Perspektive eine besonders auffällige Leerstelle der primär ideen- und sozialgeschichtlich ausgerichteten Begriffsgeschichte.7 Diese Leerstelle lässt sich in einem Essay nicht füllen; aber sie kann sichtbar gemacht und zur Diskussion gestellt werden.

Wer vor diesem Hintergrund den Anspruch verfolgt, in der Geschichtswissenschaft eine geschlechtersensible Sprache zu verwenden, sieht sich mit zwei möglichen Anachronismen konfrontiert. Anachronistisch wäre erstens die Praxis, eine der aktuell gebräuchlichen Varianten, Geschlecht sprachlich zu markieren bzw. nicht zu markieren, umstandslos für vergangene Lebenswelten zu nutzen: Im Fremden wird so vor allem das Eigene erkannt. Die in der Geschichtswissenschaft übliche Unterscheidung zwischen Analysebegriffen und Quellenbegriffen beansprucht demgegenüber, Anachronismen kontrolliert einzusetzen.8 Analysebegriffe sind an die Frage gebunden, der eine Untersuchung nachgeht, und eröffnen aus der Gegenwart heraus bestimmte Perspektiven auf die Vergangenheit, ohne dass damit die Differenzen verschwimmen. Anachronistisch wäre es zweitens, die den aktuellen Debatten zugrundeliegende, kontrovers diskutierte Bestimmung des Verhältnisses von sprachlicher Repräsentation einerseits und Materialität des Körpers andererseits auf frühere Zeiten zu übertragen. Die sprachlichen Bezeichnungen, auch die Marker, die die Zugehörigkeit zu einem biologischen Geschlecht bedingen, sowie schließlich die Art der Verknüpfung beider sind historisch und verändern sich. Theoretische Reflexionen, die den Zusammenhang von Zeichen (Namen, Begriffen, Symbolen, Bildern etc.) und Materiellem (dem biologischen Körper) in Bezug auf Geschlecht problematisieren, und die Historische Semantik erweisen sich als eng miteinander verbunden. Das macht die Sache kompliziert und stellt hohe Anforderungen an eine geschlechtersensible Geschichtsschreibung.

Vermeintliche Eindeutigkeiten und selbstgewisse Identitätsbehauptungen der Gegenwart, so meine Grundannahme, lassen sich in historische Fragen verwandeln. Mit dieser Perspektive soll es im Folgenden darum gehen, »die Gegenwart und die Vergangenheit einander zur Frage zu machen«,9 Normalitätsdispositive und Sagbarkeitsregeln geschlechtlicher Differenz für verschiedene historische Phasen (einschließlich der Gegenwart) zu unterscheiden sowie zugleich aktuelle Fragen und Theorien zu nutzen, um die Vergangenheit in einer Weise zu perspektivieren, die den damals Lebenden und auch früheren Generationen in der eigenen Zunft nicht möglich war. Für ein besseres Verständnis von Sprachwandel und -kritik in Bezug auf Geschlechterordnungen ist dabei ein weiter zurückreichender Blick notwendig, als es in der Zeitgeschichte üblich ist. Das soll am Beispiel der Bezeichnung derjenigen, die an Universitäten studieren, gezeigt und begründet werden. Stellt sich die Sache – die geschlechtliche Bezeichnung der Immatrikulierten – für vergangene Zeiten eindeutiger dar, als dies heute der Fall ist? Ist man sozusagen auf der »sicheren« Seite, wenn man regelmäßig von Studierenden schreibt? Wie eine Gruppe angemessen bezeichnet und erfasst wird, hängt von der Untersuchungsperspektive ab, dem gewählten theoretischen Zugriff und dem, was sich in den Quellen findet. Wie lassen sich durch die neue Aufmerksamkeit für geschlechtersensible Bezeichnungen lange übersehene Gruppen sichtbar machen? Und könnte es umgekehrt sein, dass aktuelle Praktiken, Geschlecht sprachlich zu markieren, den historisch Forschenden auch den Blick verstellen, sie etwas übersehen lassen, an dessen Möglichkeit sie selbst nicht gedacht haben?

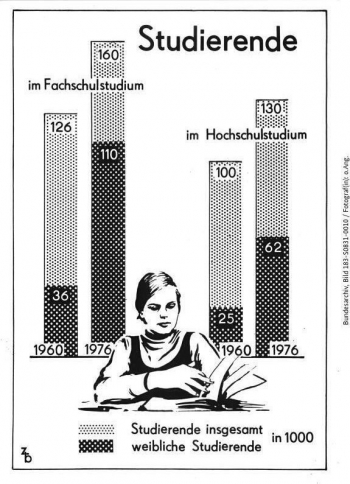

(Bundesarchiv, Bild 183-S0831-0010, Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst – Zentralbild)

Die folgenden Überlegungen bieten keine Vorschläge, welche Schreibweise die »richtige« ist oder sein sollte. Sie setzen allerdings voraus, dass es kein Zurück gibt hinter eine gesellschaftliche Entwicklung, der »das Männliche« zunehmend weniger als Normalfall gilt. Und sie folgen dem aktuellen Forschungsstand jener Richtungen der Sprachwissenschaften,10 die eine geschlechtersensible Sprache für ein ernstzunehmendes Desiderat halten. Ein treffendes Bild für diesen Sachverhalt hat ein Lektor für medizinische Fachliteratur gefunden, als er einem von der geschlechtersensiblen Schreibweise genervten Arzt und Autor antwortete: Diese Schreibweise – und damit das ihr zugrundeliegende Wissen – zu ignorieren käme der Entscheidung eines Chirurgen gleich, der die große Bauch-OP mit gröberem Besteck auch in solchen Fällen bevorzuge, bei denen sich inzwischen verfeinerte minimalinvasive Verfahren bewährt hätten.

Wie also hängen Sprache und das Sichtbarmachen oder Unsichtbarmachen bzw. Im-Schatten-Lassen spezifischer historischer Gruppen zusammen? Die mit dieser Frage verbundene Einladung, sich vermeintlich Selbstverständliches auch selbst etwas fremder zu machen, erfolgt in drei Schritten – kleinen, in sich abgeschlossenen Beobachtungen – und schließt mit einem vorläufigen Resümee.

3. Studenten – und Studentinnen?

Neben der Kirche gehören Universitäten zu den Einrichtungen, die über den längsten Zeitraum ihres Bestehens Frauen den Zugang verweigert haben. Die europäischen Universitäten, schreibt Monika Mommertz, seien zum Teil bis in die letzten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts auf die Ausbildung einer kleinen Gruppe von Männern der Oberschichten zum höheren Staats- und Kirchendienst ausgerichtet gewesen.11 Frauen (und nicht privilegierten Männern) blieben dadurch auch die meisten politischen und geistlichen Ämter verschlossen; die Ausübung eines akademischen Berufs war ihnen verwehrt. Universitäten waren homosoziale Räume. Dass damit nicht allein die Geschlechtszugehörigkeit der Akteure angesprochen ist, sondern auch die Konzeption der Wissenschaft selbst, hat für die Geschichtswissenschaft im 19. Jahrhundert Falko Schnicke gezeigt: Neben Institutionen wie dem Historischen Seminar war auch die Arbeit im Archiv – mit den Archivalien als »schönen Prinzessinnen« in einem Schreiben Rankes – geschlechtlich und (hetero-)sexuell codiert.12 Sicher blieb die Mehrzahl der Männer qua Stand, Religion oder Besitz von der akademischen Bildung ebenso ausgeschlossen; Frauen jedoch, denen Stand, Religion oder Besitz den Zugang ermöglicht hätten, wurden qua Geschlecht abgewiesen.

Aus der Universität ausgeschlossen zu sein hieß allerdings nicht, dass Frauen der Erwerb von wissenschaftlicher Bildung vollständig unmöglich gewesen wäre bzw. sie nicht wissenschaftlich tätig gewesen wären – nur geschah das bis weit ins 19. Jahrhundert außerhalb der Institution. Mommertz weist nach, wie vor allem in der zweiten Hälfte der Frühen Neuzeit »für die modernen Wissenschaften wegweisende Methoden, Praktiken und Institutionen, Ideale und Kommunikationsformen des Wissens«13 außerhalb von Schule und Stift, Universität und Akademie entstanden. Ihre Frage nach den »Dimensionen des Wissens« verschiebt die Aufmerksamkeit von den Universitäten als den traditionellen Orten gelehrten Wissens und Studierens auf »mehr oder weniger universitätsferne ›Wissens- und Wissenschaftskulturen‹«, die Frauen – und ebenso bestimmten marginalisierten Männern – Präsenz und Teilhabe ermöglichten: im »Umfeld der fürstlichen und adeligen Höfe, im Kaffeehaus und im Handwerkerhaushalt, in der wissenschaftlichen Geselligkeit und auf Forschungsreisen; in der Konversations- und Briefkultur wie im rapide wachsenden Publikations- und Vortragswesen; in der breiten gelehrten Bewegung des Sammelns, Ausstellens und Klassifizierens von ›Kuriositäten‹, von Pflanzen und Tieren aller Art; schließlich in den vielfältigen ›medialen Laienkulturen‹«.14 Solche Orte für eine »im gelehrten Diskurs präsente, in der Praxis unverzichtbare ›starke‹ Minderheit« sowie für »Angehörige einer kleinen, durch ständische, konfessionelle, ethnische und kulturelle Merkmale von der Bevölkerungsmehrheit abgehobenen Gruppe von Personen beiderlei Geschlechts«15 lassen sich bis ins 20. Jahrhundert finden; die empirische Sozialforschung zur Lage der Arbeiterschaft in den 1920er-Jahren, von deren Protagonistinnen außerhalb der Universitäten und Akademien Marion Keller berichtet, ist ein Beispiel.16

Wenn für Europa bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, für manche Länder wie das deutsche Kaiserreich bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts auch in heutiger analytischer Perspektive von Studenten gesprochen wird, ist das sachlich also zutreffend. Um auf die Abwesenheit von Frauen im männlichen Raum Universität zu verweisen, müsste dieser Sachverhalt jedoch in historischen Studien zusätzlich benannt werden; über die Verwendung des generischen Maskulinums wird er nicht klar. Darüber hinaus steht die Bezeichnung Student für »Semantiken des Vergessenen und Verdrängten«17 etwa der erwähnten wissenschaftlichen Bildung und Tätigkeit von Frauen jenseits der Alma Mater sowie jener Frauen, denen Ausnahmeregelungen ab den 1860er-Jahren gestatteten, mit einem Sonderstatus, d.h. ohne immatrikuliert zu sein, universitäre Veranstaltungen zu besuchen. Für sie gab und gibt es allerdings keine eindeutige, trennscharfe begriffliche Zuordnung.18 Die genannten Beispiele zeigen, wie eine Perspektive, die von aktuellen Problemstellungen inspiriert wird, in der Geschichtsschreibung lange übersehene Orte und Personengruppen (wieder) sichtbar machen kann.

Auch nachdem Frauen – je nach Land in unterschiedlichem Tempo – der Zugang zur Universität gestattet wurde,19 blieben sie zahlenmäßig noch lange in der Minderheit. Und während es Einzelnen in manchen naturwissenschaftlichen Fächern möglich war, den Nobelpreis zu erarbeiten, blieben sie in anderen Disziplinen an den meisten Universitäten noch lange de facto und auch formal von einer Habilitation und Professur ausgeschlossen. In Freiburg etwa, einer »renommierten Traditionsuniversität«, wurde die erste Geschichtsprofessorin 1994 berufen.20 Offensichtlich bedeutete der mit der Immatrikulation mögliche Besuch von Vorlesungen und Seminaren lange Zeit nicht, dass Studentinnen die gleichen Möglichkeiten der wissenschaftlichen Förderung und akademischen Karriere offen gestanden hätten wie ihren Kommilitonen.

Von Studenten und Studentinnen zu sprechen wäre spätestens für das 20. Jahrhundert sachlich richtig. Dass Studentinnen noch lange die Ausnahme im homosozialen Raum Universität blieben und dabei für diejenigen, die den Zugang erstritten hatten (bzw. denen er gewährt wurde), von gleichwertigen Chancen nicht die Rede sein konnte, bliebe mit der Rede von Studenten und Studentinnen indes ebenso unsichtbar wie die nicht seltene Praxis, sich in Habitus, Kleidung, Sprachgestus etc. an den Normen hegemonialer Männlichkeit zu orientieren. »Frau« (und auch Mutter) konnte die Studentin – und später die Wissenschaftlerin – nur eingeschränkt sein. Grundsätzlich offen lässt die Bezeichnung Studenten und Studentinnen solche Praktiken des Ausschlusses, die in sozialer Herkunft oder Migrationsgeschichte begründet liegen. Diese galten (und gelten) für Frauen wie für Männer und lassen sich über eine geschlechtersensible Sprache nicht abbilden.21 Personen wiederum, die sich weder als Mann noch als Frau definierten oder gleichgeschlechtlich liebten, waren, die »passende« Herkunft vorausgesetzt, nicht grundsätzlich vom Studium ausgeschlossen – solange sie dies verschwiegen oder ihr Tun geheim halten konnten. In den Matrikeln der Universitäten, die nur die Kategorien »männlich« und »weiblich« kannten, haben nicht-binäre oder homosexuelle Menschen keine Spuren hinterlassen, die Historikerinnen und Historiker entziffern könnten.22

Noch in den 1960er-Jahren, hundert Jahre also, nachdem Frauen in den ersten europäischen Ländern der Zugang zur universitären Bildung offen stand, Studentinnen und Studenten an Seminaren teilnahmen und ihre Examina ablegten, haben nicht nur Akteure, sondern auch Akteurinnen der Studentenbewegung die Kommilitoninnen selbst weiter sprachlich im Dunkeln belassen. In Broschüren, auf Flugblättern und Plakaten, diskutiert, getippt und verteilt auch von Studentinnen, ist weiter von Studenten die Rede, wenn zur Revolution aufgerufen wird. Es könnte sich lohnen zu untersuchen, ob die Anrede Studentinnen in den 1960er-Jahren als »altmodisch« oder gar abwertend empfunden wurde – vergleichbar mit der Sprachpraxis in der DDR, wo die weibliche Form für eine berufstätige Frau als Degradierung aufgefasst werden konnte.23

gegen das von der Landesregierung Baden-Württemberg verhängte

Verbot der Heidelberger Hochschulgruppe des

Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS)

(picture-alliance/dpa/Joachim Barfknecht.

Die Bildbeschreibung der Agentur nennt hier nur »Studenten«,

aber mit dem Suchbegriff »Studentinnen« lässt sich

das Foto in der Datenbank ebenfalls finden –

nicht dagegen mit dem Stichwort »Studierende«.)

Im Zuge der Frauenbewegung – sowie für die Geschichtswissenschaft dank der Frauen- und Geschlechtergeschichte – fand die Frage nach den Frauen in der Vergangenheit und dem Verhältnis der Geschlechter zueinander seit den 1960er-Jahren wachsende Aufmerksamkeit. Die damit verbundene Differenzierung der historischen Akteursgruppen, zunächst nach Frauen und Männern, schlug sich in der sprachlichen Praxis der Forschenden nieder. Um beide Gruppen anzusprechen, setzte sich im akademischen Alltag als geschlechtsneutrale Bezeichnung und auch als Ausweichform für die Doppelnennung Studentinnen und Studenten der Plural Studierende immer mehr durch. Im Studierendenwerk, dessen Anfänge bis 1919/20 zurückreichen und dessen Einzelorganisationen als Studentenwerke ab 1969 zu Anstalten des öffentlichen Rechts umgewandelt wurden, finden die Immatrikulierten heute Beratungs- und Unterstützungsangebote.24 Auch als Selbstbezeichnung werden Partizipien benutzt, die inzwischen Menschen jenseits der binären Geschlechterordnung einbeziehen.

Von Studierenden zu sprechen ist allerdings nicht so neu, wie man meinen könnte. Das zeigt der Blick in die »Oeconomische Encyklopädie« von Johann Heinrich Krünitz, die von 1773 bis 1858 erschien. In Band 177 aus dem Jahr 1841 liest man unter dem Lemma »Student«: »Literarum Studiosus, Fr. Etudiant, derjenige, welcher sich auf einer Universität oder Hochschule den Wissenschaften widmet, zum Unterschiede von dem Schüler oder Gymnasiasten. […] Schon zu Adelungs Zeiten, vor mehr denn sechzig Jahren, soll das Wort Student durch den häufigen Gebrauch etwas Alltägliches bekommen haben, daher man damals schon in der edlern Sprechart einen solchen den Wissenschaften sich widmenden Jüngling einen Studierenden oder Studiosum nannte, dagegen in der vertraulichen Sprechart auf Universitäten das Wort Bursche am üblichsten ist. Indessen ist das Wort Student nicht verdrängt worden, und auch nicht gut zu erklären, woher es gerade etwas Alltägliches erhalten hat, da eine jede Benennung, ein jeder Name, die oft vorkommt, in dem Munde des Volks oft gehört wird, dadurch ihren Charakter des Edlen, den sie an sich trägt, nicht verlieren kann, wenn sie wirklich auch durch Mißbrauch einigen Kredit verloren zu haben scheint, sich vielleicht Studierende, als Studenten, nicht so betragen haben, um dieser Benennung eine besondere Auszeichnung zu verleihen […].«25 Zwar konnte der Verfasser letztlich keine Antwort darauf geben, warum die Rede von Studierenden »edler« sein sollte. Hatten sich die Studenten zu schlecht benommen, mehr getrunken, mit dem Degen gefochten und Konflikte mit der Obrigkeit gesucht als studiert?26 Markierte Student die soziale Distinktion nicht mehr hinreichend? Deutlich wird aber, dass Fragen der Geschlechtsidentität hier nicht gemeint waren.

Von Studierenden, später auch weiblichen Studierenden zu sprechen blieb bis über die Mitte des 20. Jahrhunderts hinweg üblich, ohne dass der Verweis auf das Geschlecht unbedingt im Vordergrund stand. Die Bezeichnung Studierende findet sich im Zeitungskorpus des Digitalen Wörterbuchs der Deutschen Sprache (DWDS),27 so ein erster Eindruck, mit deutlich abnehmender Tendenz bis in die Mitte der 1980er-Jahre. Erst danach steigt die Wortverlaufskurve steil an. Neuerdings taucht das Wort als Empfehlung für eine geschlechterneutrale Sprache unter anderem in Flyern der Gleichstellungsbüros von Universitäten auf, und auch der Duden gibt derartige Hinweise.28

Historikerinnen und Historiker, die heute in einer Bildungs- oder Wissenschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts von Studierenden sprechen, könnten mit diesem Begriff also auf die Sprache der Quellen rekurrieren; ebenso kann es sich aber um einen Anachronismus handeln: »Der Lehrer«, heißt es in Sybille Peters’ erhellenden Ausführungen zur Krise des akademischen Vortragswesens Ende des 18. Jahrhunderts, »liest mehr oder weniger das Lehrbuch vor und die Studierenden schreiben das Lehrbuch mit.«29 Wer genau da mitschrieb, bleibt dem historischen Wissen der Leserin überlassen.

»You never know«: Die Ausführungen zu den Studierenden in Krünitz’ »Encyklopädie« illustrieren, dass die mit den Wörtern verbundenen Konnotationen nur begriffsgeschichtlich im Kontext der konkreten historischen Situation zu erschließen sind. Nicht alles Neue ist neu, und nicht immer ist notwendig von Geschlecht die Rede – auch wenn diese Annahme von heute aus gesehen naheliegt. Der Blick in eine Enzyklopädie des späten 18. und des 19. Jahrhunderts vermag die Aufmerksamkeit auf eine empirische Forschungsfrage zu lenken, die auch für die vergleichsweise kurze Spanne der Zeitgeschichte virulent ist: Welche Bedeutung wurde der Kategorie »Geschlecht« von wem wann beigemessen – und in welchen Fällen ist anzunehmen, dass sie keine oder nur eine nachgeordnete Rolle spielte?

5. Student_innen, Student*innen, Student:innen

Seit den frühen 2000er-Jahren haben die Möglichkeiten, das Geschlecht einer Person sprachlich zu markieren, weiter zugenommen. Inzwischen beanspruchen grafische Zeichen – Unterstrich, Sternchen und Doppelpunkt –, die binäre Geschlechtscodierung von Sprache an sich zu überwinden bzw. auch jene Menschen sichtbar zu machen, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlen; eingeschlossen sind nun zudem die Varianten sexuellen Begehrens. »Der Unterstrich«, so der Philosoph Steffen Herrmann, »schiebt graphisch die männliche und die weibliche Form auseinander, um dazwischen Platz für etwas Neues zu machen. Nämlich genau für jene, die sich nicht mit der zweigeschlechtlichen Ordnung identifizieren können oder wollen. Durch ihn sollen all jene in die sprachliche Ordnung Eingang finden, die sonst nur als Abjekte in der Öffentlichkeit vorkommen: Transen, Tunten, Genderqueers. Der Unterstrich dient also in erster Linie der Sichtbarmachung.«30 Seit Herrmanns Vorschlag sind zum Gender_Gap das Gender*Sternchen und der Gender:Doppelpunkt als weitere grafische Zeichen hinzugekommen. Teils werden sie synonym verwendet, teils werden sie in ihrer Bedeutung voneinander unterschieden. Eine eindeutige Verwendungspraxis lässt sich bisher nicht ausmachen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie neben (homo- bzw. transsexuellen) Frauen und nicht-binären Personen auch Männer als (homo- bzw. transsexuelle) Geschlechtswesen einbeziehen; die frühe sprachwissenschaftliche Geschlechterforschung hatte sich dagegen auf Frauen konzentriert.

Das Phänomen selbst, das auf diese Weise seit mittlerweile rund 20 Jahren zum Ausdruck gebracht werden soll, ist nicht neu. Zwischen der Materialität des Körpers, sexuellem Begehren und sexueller Identität, sozialen Rollen und psychisch-moralischen Charaktereigenschaften waren und sind viele Kombinationen möglich. Erneut erweisen sich die genannten Aspekte wie auch ihr jeweiliges Zusammenwirken mit Blick auf zurückliegende Zeiten als kontingent: Von einer zeiten- und kulturübergreifenden Vorstellung einer personalen geschlechtlichen und/oder sexuellen Identität kann nicht die Rede sein. Und selbst das biologische Geschlecht des europäischen 19. Jahrhunderts war ein anderes als dasjenige des 20. Jahrhunderts, seit neben den sichtbaren Zeichen der Anatomie, Physiologie und Morphologie auch Hormone und Gene definieren, was ein Mann, was eine Frau ist und welche Abweichungen von der Norm möglich sind – ein Wissen, das die jeweils möglichen Körpererfahrungen mitprägt. »Irgendwann im 18. Jahrhundert erfand man das Geschlecht [hier im Sinn von sex, C.B.], wie wir es kennen«, schreibt Thomas Laqueur in seiner Studie zur »Inszenierung der Geschlechter von der Antike bis Freud« und grenzt die biologisch begründete binäre Geschlechterordnung, die allein die Eindeutigkeit männlicher und weiblicher Menschen kennt und in Europa seit dem 19. Jahrhundert in den Zuständigkeitsbereich vor allem von Medizin, Psychologie und Psychiatrie fällt, vom zuvor hegemonialen Modell des »Ein-Geschlecht-Leibes« ab, dem der weibliche Körper als umgestülptes Ebenbild und geringere Version des männlichen galt.31 Indem Laqueur einen großen Zeitraum betrachtet und auf heute in den westlichen Gesellschaften nicht mehr denkbare Modelle einer Geschlechterordnung verweist, zeigt er, wie die binäre Geschlechterordnung naturalisiert und normiert werden konnte.

Unangefochten blieb die »Polarisierung der ›Geschlechtscharaktere‹«,32 die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts als hegemoniale Vorstellung durchsetzen konnte, indes nicht. Über die »Unordnung des Geschlechterwesens« klagte schon 1903 der Psychiater und Neurologe Paul Julius Möbius; er diagnostizierte eine Erosion der Grenzen zwischen Mann und Frau, die sich in der empirischen Häufigkeit anatomisch-physiologischer »Mischformen« manifestiere.33 Möbius und einige seiner Zeitgenossen suchten nach Strategien, die Geschlechtergrenzen diskursiv zu (re-)stabilisieren, obwohl medizinisches Wissen, das Handeln und Begehren von Menschen, wie es zur selben Zeit Magnus Hirschfeld untersucht hatte, sie eines Besseren hätten belehren können. 100 Jahre später signalisieren Gender_Gap, Sternchen und Doppelpunkt die Absicht, binäre Eindeutigkeiten aufzulösen, die Vielfalt der Varianten geschlechtlicher Identitäten sprachlich abzubilden und damit anzuerkennen – eine neue »Unordnung des Geschlechterwesens«, die erneut nicht wenige Mitmenschen nervös werden lässt. Laqueurs Geschlecht, »wie wir es kennen«, steht nun selbst zur Disposition.

Die (grafischen) Bezeichnungen, die derzeit diskutiert werden, markieren also eine spezifische Konstellation von (medizinischem) Wissen, Praktiken, Erfahrungen und Identitätspolitiken, d.h. eine Möglichkeit, den Zusammenhang von materiellem Körper, Begehren und Symbolischem zu denken.34 Die Historizität auch unserer Gegenwart vorausgesetzt, ist in Rechnung zu stellen, dass die Andersartigkeit historischer Akteure und Akteurinnen in ihrem jeweiligen sozialen Umfeld nicht zwingend in Zusammenhang mit einer von gültigen Normen abweichenden Geschlechtlichkeit stehen muss – auch wenn man das bei der Suche nach Vorbildern gern so sähe. Historische Beispiele für heute fremd gewordene zeitgenössische soziale Ordnungsvorstellungen und individuelle Handlungsmöglichkeiten liefern etwa Lotte van de Pol und Rudolf Dekker in ihrer kanonisch gewordenen Studie über »Frauen in Männerkleidern«. Sie zeigen, in welchem Ausmaß die Zuschreibung des Geschlechts in der Frühen Neuzeit allein auf Äußerlichkeiten wie Kleidung und Gestik hin erfolgte und welche persönlichen Lebensverhältnisse, wirtschaftlichen und sozialen Gründe Frauen dazu bewegen konnten, zum Militär zu gehen, typische Männerberufe zu ergreifen oder eine Frau zu heiraten. Sexuelle Identitäten konnten, mussten aber keine Rolle spielen.35 Ähnliches gilt im 20. Jahrhundert für Männer in Frauenkleidung. Private Fotografien, die Soldaten der deutschen Wehrmacht in Kleidern oder mit Schürze abbilden, verweisen nicht notwendig auf gleichgeschlechtliches Begehren oder Transsexualität der Fotografierten. Ein als Theater oder Kabarett inszeniertes Spiel mit dem geschlechtlichen Rollenwechsel könnte ebenso heteronormative Vorstellungen von Maskulinität bestätigen.36

sind recht häufig. Der Künstler Martin Dammann hat etliche solcher Fotos

gesammelt und in dem Band »Soldier Studies.

Cross-Dressing in der Wehrmacht« veröffentlicht (Hatje Cantz, 2018).

Derartige Quellen irritieren, weil sie

gängigen Vorstellungen von der NS-Zeit widersprechen.

Die Fotos geben keine Auskunft darüber,

wie das Gezeigte zu interpretieren ist.

(Sammlung Martin Dammann, Foto-Reproduktion Martin Dammann)

Die historische Differenz offenzuhalten, auch wenn die überlieferten Texte oder Bilder der eigenen Wahrnehmung spontan zunächst widersprechen (oder auch: zu sehr entsprechen) mögen, scheint mir ein guter Grund, Gender_Gap, Sternchen oder Doppelpunkt sowie auch Begriffe wie Trans- und Intersexualität für frühneuzeitliche Frauen in Männerkleidern nicht zu verwenden. Anders verhält es sich, seitdem die Medizin ins Spiel kommt, wenn es um die Bestimmung geschlechtlicher Identitäten geht. Die Geschichte der im 19. und frühen 20. Jahrhundert sogenannten Hermaphroditen wie Barbin, der als das Mädchen Herculine aufwuchs, bevor 1860 aufgrund ärztlicher Begutachtung gerichtlich entschieden wurde, dass es sich bei ihm um einen Mann handele, der fortan den Namen Abel führte, kann man als Vorgeschichte des aktuellen Wissens verstehen.37 Die Motivation der in Kleidern tanzenden Wehrmachtssoldaten lassen die fotografischen Quellen als solche völlig offen; hier verengt die Rede vom »Cross-Dressing« mögliche Erklärungen. Kurz: Es gibt den Wechsel des Geschlechts – äußerlich sichtbar oder auch nicht, auf die personale Identität bezogen oder als Spiel – und auch den Körper ohne eindeutige Zeichen der Geschlechtszugehörigkeit. Aber dies wurde und wird je nach Raum und Zeit in einer jeweils unterschiedlichen Weise bezeichnet, verstanden, gelebt und erfahren, die wir zunächst als fremd voraussetzen sollten, die unser Wissen und unsere Blicke irritieren kann und die wir uns erst forschend erschließen müssen.

6. Über die Vergangenheit der Geschlechter schreiben

Die Frage nach unreflektierten wie kontrollierten Anachronismen hat diesen Essay motiviert. Historische Semantik und Diskursanalyse bieten die Möglichkeit, »Geschichtlichkeit im Medium von Sprache und Begriffen [zu] erschließen«.38 Sie können die Aufmerksamkeit für Fallstricke, aber auch für den Erkenntniswert von Anachronismen stärken und der Tendenz entgegenwirken, Identitätspolitiken der Gegenwart auf eine Vergangenheit zu projizieren, die davon nichts wissen konnte. Die Frau, die sich in der Frühen Neuzeit in Männerkleidern durchs Leben bewegte, um in ihr sonst verschlossene Räume zu gelangen, tat das wohl nicht aufgrund ihres sexuellen Begehrens bzw. ihrer geschlechtlichen Identität. Beides war ihr nicht denkbar in dem Sinn, wie wir es heute verstehen. Und wenn Krünitz’ »Encyklopädie« 1841 von Studierenden sprach, ging es um Verhaltensnormen und soziale Distinktion, nicht um Geschlechtersensibilität, Partizipation und Repräsentation. »In der umfassenden Historisierung jener Wörter, Kategorien und Symbole, die unser rezentes Denk- und Vorstellungsinstrumentarium ausmachen, liegt einer der Schlüssel nicht nur für die De-Konstruktion des ›sexuellen Subjekts‹, sondern auch für eine (Neu-)Konstruktion eines nicht-generalisierten ›fremden‹ historischen Subjekts jenseits oder unter Einbeziehung des Sexuellen«,39 schreibt Franz X. Eder.

Die Historisierung von Sprache und Begriffen bietet einen »›Orientierungsrahmen‹ oder eine ›Forschungsperspektive‹ mit deiktischer Funktion«,40 die den Blick für die Anderen der Vergangenheit ebenso schärfen kann wie denjenigen für die Fremdheit vergangener Lebenswelten gerade auch in Bereichen, die aktuell besondere Aufmerksamkeit erfahren. Welche (neue) Perspektive auf die Vergangenheit können Bezeichnungen wie Studierende oder Student:in als analytische Begriffe eröffnen? Wann verunklaren sie einen historischen Sachverhalt eher, weil in den Zeichen, die ein breites Spektrum möglicher Geschlechtsidentitäten zusammenfassen sollen, eben auch Vereinfachungen liegen? Erst beide Fragen zusammen bieten eine Orientierung für den »kontrolliert eingesetzten Anachronismus«, von dem Caroline Arni spricht.41

Umgekehrt kann die Suche nach mehr oder weniger universitätsfernen Wissens- und Wissenschaftskulturen in der Vergangenheit, wie sie unter anderem Monika Mommertz unternommen hat, und für deren Akteurinnen und Akteure eine Bezeichnung fehlt, neue Fragen an die Zeitgeschichte motivieren: Wo gab es im 20. Jahrhundert Räume außerhalb der Universitäten, in denen wissenschaftlich gearbeitet wurde? Wer hatte Zugang dazu? Wer rezipierte das dort produzierte Wissen?42 Die Erforschung der Vergangenheit kann die eigene Gegenwart befremden und zum Nachdenken darüber anregen, warum gerade der Zusammenhang von Sprache und geschlechtlicher bzw. sexueller Identität nicht nur in deutschsprachigen Ländern gegenwärtig eine herausragende Rolle für die (Selbst-)Wahrnehmung von Individuen zu spielen scheint. Michel Foucault hat dieser Gedanke schon 1976 umgetrieben. »Und träumen müssen wir davon«, so beendet er sein Buch »Der Wille zum Wissen«, »dass man vielleicht eines Tages, in einer anderen Ökonomie der Körper und der Lüste, nicht mehr recht verstehen wird, wie es den Hinterhältigkeiten der Sexualität und der ihr Dispositiv stützenden Macht gelingen konnte, uns an die endlose Aufgabe zu binden, sein Geheimnis zu zwingen und diesem Schatten die wahrsten Geheimnisse abzuringen. Ironie dieses Dispositivs: es macht uns glauben, dass es darin um unsere ›Befreiung‹ geht.«43 Die »wahrsten Geheimnisse«, von denen Foucault hier spricht, stehen für ein Authentizitäts-Versprechen, für das spätestens seit den 1970er-Jahren gerade Geschlechtsidentitäten eine Aufwertung gegenüber anderen sozialen Kategorien erfahren haben. Diese »Zeitgeschichte des Selbst«, die auch die eigene ist, bleibt noch weiter zu erforschen.44

Damit bin ich am Ende noch einmal im Futur angelangt. Sollten künftige Generationen von historisch Forschenden beabsichtigen, im Rahmen etwa einer Wissens- und Bildungsgeschichte ein »differenzierte[s] Bild verdichteter Kommunikationssituationen« zu bieten, »in denen politische und gesellschaftliche Machtverhältnisse analysiert werden«,45 könnten sie den Anfang des 21. Jahrhunderts als eine Zeit beschreiben, in der eine selbstverständlich erscheinende, aber gerade einmal 200 Jahre alte hegemoniale Geschlechterordnung ins Rutschen geriet. Um das Bild von der großen Bauch-OP noch einmal aufzugreifen: In einer konfliktreichen Zeit, in der über die Hochschulen hinaus um eine Sprache für die mit dem Gender Trouble (Judith Butler) verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen gerungen wurde, blieben einige beim gröberen Besteck, um den Preis, damit manche Gruppen explizit auszuschließen. Andere wiederum verfeinerten ihre Werkzeuge im Wissen, dass es letztlich aussichtslos bleiben musste, alle denkbaren Identitäten – die zudem in geschlechtlichen Kategorien nicht aufgingen – sprachlich eindeutig zu markieren. Die Zeichen, die für Differenz stehen sollten, homogenisierten die Adressierten auf neue Weise: Nicht alle sehbehinderten und blinden Menschen begrüßten den Gender:Doppelpunkt, nur weil Screenreader ihn lesen konnten. Wieder andere entschieden im Einzelfall und versuchten sprachliche Differenzierung und Praktikabilität miteinander zu verbinden, in der Gewissheit, dass die gewählte Variante später von neuen Erkenntnissen überholt werden würde.

Gleich, für welche Option sich Historikerinnen und Historiker um 2020 entschieden, sie positionierten sich: Wer blieb bei den hergebrachten sprachlichen Formen? Wer schrieb geschlechtersensibel? In welcher Variante? Wer ließ sich (zähneknirschend) auf die Vorgaben von Verlagen und Redaktionen ein? Wer wurde von wem gehört, wer von wem ignoriert oder angegriffen? Über die jeweilige Sprachpraxis wurden Ein- und Ausschlüsse nicht nur in Bezug auf die Menschen der Vergangenheit verhandelt, die Objekte historischer Forschung also, sondern auch Zugehörigkeiten der schreibenden Subjekte zu wissenschaftlichen Communities.46 Gut möglich, dass künftig historisch Forschende über ihre Recherchen zum Streit ums Gendern am Anfang des 21. Jahrhunderts mehr erführen über die Universitäten, über Machtverhältnisse und Ungleichheiten, Aufbrüche und Widerstände, Privilegien und die Angst, sie in Zeiten einer »Unordnung des Geschlechterwesens« zu verlieren, als es den damaligen Akteurinnen und Akteuren immer bewusst gewesen war.

Anmerkungen:

1 Das »Wie« einer künftigen Lösung muss hier unbestimmt bleiben. Es könnte immer auch ganz anders kommen, als es aktuell vorstellbar ist.

2 Auch der vorliegende Text variiert verschiedene Möglichkeiten. Nicht-binäre geschlechtliche (Selbst-)Zuschreibungen werden angesprochen, wie auch solche, die sich auf soziale oder andere Herkünfte beziehen. Ähnlich plädiert der Philosoph Martin Seel für einen »sprachpolitischen Okkasionalismus« als »Haltung, die je nach Kontext unterschiedliche Arten der differenzsensiblen Kommunikation sowohl pflegt als auch toleriert«: Die Gemeinten müssen sich als gemeint erfahren können, in: Frankfurter Rundschau, 13.11.2021.

3 Als Beispiel sei auf die Diskussionsbeiträge der Schriftstellerin Nele Pollatschek verwiesen, z.B.: Der Weg zur Gleichheit ist Gleichheit, in: Tagesspiegel, 30.8.2020, S. 19 (in der Online-Ausgabe unter dem Titel »Gendern macht die Diskriminierung nur noch schlimmer«).

4 Zugleich kommt es vor, dass Redaktionen, HerausgeberInnen und Verlage bestimmte Schreibweisen vorgeben. Das kann bei Autorinnen und Autoren heftigen Widerstand erzeugen, ihnen aber auch die Möglichkeit bieten, die Verantwortung für die Entscheidung zu delegieren.

5 Kathrin Kollmeier, Begriffsgeschichte und Historische Semantik, Version: 2.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 29.10.2012.

6 Maren Lorenz, Leibhaftige Vergangenheit. Einführung in die Körpergeschichte, Tübingen 2000, S. 32. Wichtige Hinweise geben auch Bildquellen. Was sie zeigen, muss die historische Analyse jedoch stets in Sprache transformieren. Dazu Cornelia Brink, Eine Fotografie verstehen. Zur Interaktion von Bild, Blick und Sprache. Mit Kommentaren von Anna Schreurs-Morét und Achim Aurnhammer, in: helden. heroes. héros 6 (2018) H. 2, S. 3-16.

7 Kollmeier, Begriffsgeschichte (Anm. 5). Als Beispiel für eine Geschlechtergeschichte, die sich mit Begriffen und deren Konnotationen auseinandergesetzt hat, vgl. dagegen exemplarisch Ute Frevert, Mann und Weib, und Weib und Mann. Geschlechter-Differenzen in der Moderne, München 1995, S. 13-59.

8 Auf die Erkenntnismöglichkeiten eines »kontrollierten Anachronismus« hat Caroline Arni aufmerksam gemacht: Zeitlichkeit, Anachronismus und Anachronien. Gegenwart und Transformationen der Geschlechtergeschichte aus geschichtstheoretischer Perspektive, in: L’Homme. Europäische Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft 18 (2007) H. 2, S. 53-76.

9 Die schöne Formulierung übernehme ich von Arni, ebd., S. 76.

10 Vgl. dazu die inzwischen klassischen Beiträge von Luise F. Pusch, Das Deutsche als Männersprache. Aufsätze und Glossen zur feministischen Linguistik, Frankfurt a.M. 1984 (und öfter). Für zwei aktuelle kontroverse Positionen innerhalb der deutschen Sprachwissenschaft vgl. Peter Eisenberg, Unter dem Muff von hundert Jahren, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8.1.2021, S. 12, und Henning Lobin, »Die deutsche Sprache ist ein Symbol der Gleichberechtigung«, in: Spiegel, 6.3.2021, S. 15-17 (Interview).

11 Monika Mommertz, Von den »Leistungen« der Differenz. Für eine andere Wissenschaftsgeschichte der Frühen Neuzeit und des beginnenden 19. Jahrhunderts in Europa, in: Hildegard Küllchen u.a. (Hg.), Frauen in der Wissenschaft – Frauen an der TU Dresden. Tagung aus Anlass der Zulassung von Frauen zum Studium in Dresden vor 100 Jahren, Leipzig 2010, S. 35-78, hier S. 47. Das impliziert nicht zwingend Kontinuitäten studentischer Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsformen über die verschiedenen Gesellschaftsformationen und Epochen hinweg. Dazu Marian Füssel, Studentenkultur als Ort hegemonialer Männlichkeit? Überlegungen zum Wandel akademischer Habitusformen vom Ancien Régime zur Moderne, in: Martin Dinges (Hg.), Männer – Macht – Körper. Hegemoniale Männlichkeiten vom Mittelalter bis heute, Frankfurt a.M. 2005, S. 85-100.

12 Falko Schnicke, Die männliche Wissenschaft. Zur Vergeschlechtlichung der deutschen Geschichtswissenschaft 1780–1900, Göttingen 2015, S. 9. Auf dieses und weitere Zitate von Ranke hat zuerst Bonnie Smith, The Gender of History. Man, Woman and Historical Practice, Cambridge 1998, aufmerksam gemacht. Der Sammelband von Ulrike Auga u.a. (Hg.), Das Geschlecht der Wissenschaften. Zur Geschichte von Akademikerinnen im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 2010, erweitert den Befund für die Wissenschaften allgemein.

13 Mommertz, Für eine andere Wissenschaftsgeschichte (Anm. 11), S. 37.

14 Ebd., S. 41, S. 48.

15 Ebd., S. 75.

16 Marion Keller, Pionierinnen der empirischen Sozialforschung im Wilhelminischen Kaiserreich, Stuttgart 2018.

17 Kollmeier, Begriffsgeschichte (Anm. 5).

18 Vgl. dazu die Hinweise in Mommertz, Für eine andere Wissenschaftsgeschichte (Anm. 11), S. 42, S. 45, und Patricia Mazón, Die erste Generation von Studentinnen und die Zulassung der »besseren Elemente« 1890–1914, in: Auga u.a., Das Geschlecht der Wissenschaften (Anm. 12), S. 113-125; Marco Birn, Die Anfänge des Frauenstudiums in Deutschland. Das Streben nach Gleichberechtigung von 1869–1918, dargestellt anhand politischer, statistischer und biographischer Zeugnisse, Heidelberg 2015.

19 Dazu mit Forschungsliteratur auch zu früheren Jahrhunderten Sylvia Paletschek, Berufung und Geschlecht. Berufungswandel an bundesrepublikanischen Universitäten im 20. Jahrhundert, in: Christian Hesse/Rainer Christoph Schwinges (Hg.), Professorinnen und Professoren gewinnen. Zur Geschichte des Berufungswesens an den Universitäten Mitteleuropas, Basel 2012, S. 307-349, hier S. 308f.

20 Ebd., S. 329, S. 337. Zur dynamischen Stabilisierung der Männeruniversität nach der Zulassung von Frauen zum Studium vgl. jetzt auch Andreas Neumann, Gelehrsamkeit und Geschlecht. Das Frauenstudium zwischen deutscher Universitätsidee und bürgerlicher Geschlechterordnung (1865–1918), Stuttgart 2022.

21 Zur damit angesprochenen Intersektionalität vgl. Falko Schnicke, Terminologie, Erkenntnisinteresse, Methode und Kategorien – Grundfragen intersektionaler Forschung, in: Christian Klein/Falko Schnicke (Hg.), Intersektionalität und Narratologie. Methoden – Konzepte – Analysen, Trier 2014, S. 1-32. Aufschlussreich zur nicht nur geschlechtlichen, sondern auch sozialen Homogenität heutiger Universitäten und Forschungseinrichtungen: Anna-Lena Scholz, Der Konflikt, in: ZEIT, 4.3.2021, S. 31-32; sowie zur (Un-)Sichtbarkeit sozialer Differenzen in Debatten um geschlechtliche Identitäten: »Protest ist immer radikal und nie radikal genug«. SPIEGEL-Gespräch mit dem linken Intellektuellen Didier Eribon, in: Spiegel, 12.6.2021, S. 110-113, hier S. 110.

22 Hinweise auf diese Gruppen finden sich in anderen Quellengattungen. Aimée Duc, Sind es Frauen? Roman über das dritte Geschlecht [1901], hg. und mit einem Vorwort von Nisha Kommattam und Margaret Sönser Breen, Berlin 2020, zeigt etwa, dass die heterosexuelle Orientierung von Studentinnen um 1900 infrage gestellt, diese mitunter als Lesbierinnen mal diffamierend, mal zustimmend dargestellt wurden.

23 Dazu der Hinweis bei Dorothea Wendebourg, Die Siegerin bleibt Zweite, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.1.2021, S. 12.

24 Einen knappen Überblick bietet aus Anlass des hundertjährigen Jubiläums: <https://www.studentenwerke.de/de/content/geschichte>. Der Dachverband heißt weiter »Deutsches Studentenwerk«, die lokalen Bezeichnungen variieren.

25 Krünitz’ »Encyclopädie« steht online zur Verfügung: <http://www.kruenitz1.uni-trier.de/>.

26 Vgl. dazu den Beitrag von Philipp Felsch über Fichte, der das Publikum in seiner Berliner Antrittsrede 1811 als Studierende ansprach: Johann Gottlieb Fichte war kein Genderforscher, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.5.2016, S. 9 (in der Online-Ausgabe unter dem Titel »Ein Vordenker der Genderforschung?«).

27 Das DWDS als Projekt der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ist ein lexikalisches Informationssystem, das aus verschiedenen Quellen (Wörterbüchern, Zeitungskorpora und Wortstatistiken) aggregiert wird: <https://www.dwds.de>. Wie oft das Wort »Studierende« mit dem Geschlecht verbunden wurde, lässt sich aus der reinen Worthäufigkeit natürlich nicht ablesen. Aus dem vorläufigen Eindruck ließen sich genauere Fragen für künftige Forschungen ableiten: Wie gebräuchlich war der Begriff (für wen?), bevor ein geschlechtspolitisch motiviertes Revival einsetzte? Von wem ging die neue sprachkritische Verwendung aus?

28 Auf der Duden-Website finden sich mittlerweile zahlreiche Empfehlungen für eine geschlechtergerechte Sprache: <https://www.duden.de/rund-um-die-sprache/sprache-und-stil/Gendern>.

29 Sybille Peters, Abgelesen. Der wissenschaftliche Vortrag als performative Prognose, in: Thomas Etzemüller (Hg.), Der Auftritt. Performanz in der Wissenschaft, Bielefeld 2019, S. 345-358, hier S. 346.

30 Steffen Herrmann, Den Unterstrich zu verwenden bedeutet, sich politisch zu positionieren, in: Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.), Dossier Geschlechtliche Vielfalt – trans*, 8.8.2018.

31 Thomas Laqueur, Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der Geschlechter von der Antike bis Freud, Frankfurt a.M. 1992.

32 Karin Hausen, Die Polarisierung der »Geschlechtscharaktere« – Eine Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben, in: Werner Conze (Hg.), Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas, Stuttgart 1976, S. 363-393. Für die Zeitgeschichte ließe sich zeigen, wie stark diese Polarisierung z.B. im Sport oder auch in der Arbeitswelt wirkt(e).

33 Zit. nach Sabine Mehlmann, Das doppelte Geschlecht. Die konstitutionelle Bisexualität und die Konstruktion der Geschlechtergrenze, in: feministische studien 18 (2000) H. 1, S. 36-51, hier S. 36.

34 Rainer Herrn, Ver-körperungen des anderen Geschlechts – Transvestitismus und Transsexualität historisch betrachtet, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 62 (2012) H. 20-21, S. 41-48.

35 Rudolf Dekker/Lotte van de Pol, Frauen in Männerkleidern. Weibliche Transvestiten und ihre Geschichte, Berlin 1990.

36 Das begründet überzeugend Vera Marstaller in ihrer Rezension »Irritierende Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg« über Martin Dammann (Hg.), Soldier Studies. Cross-Dressing in der Wehrmacht. Texte von Martin Dammann und Harald Welzer, Berlin 2018, in: Fotogeschichte 152 (2019), S. 68-69.

37 Herculine Barbin/Michel Foucault, Über Hermaphrodismus, hg. von Wolfgang Schäffner und Joseph Vogl, Frankfurt a.M. 1998.

38 Kollmeier, Begriffsgeschichte (Anm. 5).

39 Franz X. Eder, Die Historisierung des sexuellen Subjekts. Sexualitätsgeschichte zwischen Essentialismus und sozialem Konstruktivismus, in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 5 (1994), S. 311-327, hier S. 327.

40 Schnicke, Grundfragen intersektionaler Forschung (Anm. 21), S. 28. In Anlehnung an die naturwissenschaftliche Begrifflichkeit schlägt Monika Mommertz den Begriff »Tracer« vor, eine »SpurensucherIn, […] ein Medium, das Ortsunkundigen bei der Suche in unbekanntem Gelände zur Verfügung steht«. Monika Mommertz, Theoriepotentiale ›ferner Vergangenheiten‹: Geschlecht als Markierung/Ressource/Tracer, in: L’Homme. Europäische Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft 26 (2015) H. 1, S. 79-97, hier S. 93.

41 Arni, Zeitlichkeit (Anm. 8).

42 Ich denke dabei z.B. an Initiativen wie die Schreib- und Denkwerkstatt Drosendorf in Österreich, wo über zehn Jahre lang einmal im Jahr Wissenschaftlerinnen und Museologen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz zusammengearbeitet haben. Manche politischen Gruppen, die Vorträge organisierten, theoretische Texte diskutierten und auch Bücher und Zeitschriften publizierten, existierten sogar über mehrere Jahrzehnte.

43 Michel Foucault, Sexualität und Wahrheit I. Der Wille zum Wissen [1976], Frankfurt a.M. 1983, S. 190.

44 Als Beispiel vgl. Pascal Eitler/Jens Elberfeld (Hg.), Zeitgeschichte des Selbst. Therapeutisierung – Politisierung – Emotionalisierung, Bielefeld 2015; zuletzt etwa Tilmann Siebeneichner (Hg.), »Selbstentwürfe«. Neue Perspektiven auf die politische Kulturgeschichte des Selbst im 20. Jahrhundert, Göttingen 2021.

45 Kollmeier, Begriffsgeschichte (Anm. 5).

46 Thomas F. Gieryn hat den wissenschaftlichen Kampf um Autorität, Macht und Ressourcen an Beispielen aus früheren Jahrhunderten als Boundary-Work beschrieben: Boundary-Work and the Demarcation of Science from Non-Science: Strains and Interests in Professional Ideologies of Scientists, in: American Sociological Review 48 (1983), S. 781-795. Seine Perspektive kann auch für gegenwärtige Praxen instruktiv sein.