Die Pharmaindustrie ist für viele ein Hassobjekt. Seien es todbringende Tierversuche, nutzlose Impfstoffe oder allein der Umstand, mit der Überwindung menschlichen Leidens Geld verdienen zu wollen: Die Branche ist in der öffentlichen Wahrnehmung oft umstritten. Auf der anderen Seite sind Medikamente täglich genutzte Verbrauchsgegenstände. Ob Schmerztabletten, Verhütungsmittel oder Nasenspray – pharmazeutische Produkte gehören zum Grundbedarf in Massenkonsumgesellschaften; sie bekämpfen Krankheiten und verlängern Leben. Gegenwärtig ist die Kritik weitestgehend verschwunden: Einzig die Pharmabranche kann für einen Impfstoff gegen das Corona-Virus sorgen und damit die ersehnte »Normalität« zurückkehren lassen.

Diese Doppelgesichtigkeit macht die Pharmabranche zum interessanten Thema für die Zeitgeschichte, etwa um Konstellationen der Marktwirtschaft und Grenzen des Kapitalismus in ihrem Wandel zu untersuchen. Überdies verspricht eine Untersuchung dieser Branche aufschlussreiche Einblicke in den Strukturwandel seit den 1970er-Jahren, der gemeinhin mit Phänomenen der Deindustrialisierung und Tertiarisierung, mithin der sogenannten Wissensgesellschaft, verbunden wird.1 Denn die Pharmabranche verlor nicht an Bedeutung, wie etwa die Stahl- oder Textilindustrie, sondern stieg zu einem wichtigen Wirtschaftszweig in den Ökonomien Westeuropas und Nordamerikas auf. Ein wesentlicher Faktor dafür war die – seit jeher – hohe Bedeutung von Forschung und Entwicklung für diese Branche.2 Wenn es also um die Entwicklung hin zur Wissensgesellschaft geht – oder, genauer, zur stärker wissensbasierten Ökonomie –, dann bildet die Pharmabranche ein gutes Beispiel dafür, wie eine Transformation gelingen konnte.

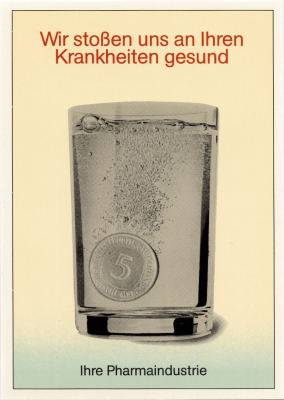

die Pharmaindustrie bereits vor 40 Jahren war.

(© Volker Ernsting /

Repro: Stiftung Haus der Geschichte

der Bundesrepublik Deutschland, Bonn)

Geistiges Eigentum, so eine zentrale Prämisse dieses Aufsatzes, spielte dabei eine maßgebliche Rolle. Denn letztlich handelt es sich hier um ein Instrument, spezielles Wissen in entsprechend exklusiv nutzbare Produkte (oder Verfahren) legal transformieren zu dürfen, etwa in Form von Patenten. Die Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte hat die Bedeutung geistigen Eigentums für die ökonomische Entwicklung durchaus erkannt; es liegen mittlerweile einige Studien insbesondere zu Patenten vor.3 Die Potentiale dieses Untersuchungsgegenstandes für die Zeitgeschichte sind bislang kaum genutzt worden, obwohl einige Abhandlungen – vor allem diejenigen von Hannes Siegrist, Monika Dommann und Isabella Löhr – zeigen, wie eng die Geschichte geistigen Eigentums mit anderen gesellschaftshistorischen Prozessen verknüpft ist.4 Dieser Umstand betrifft nicht nur die Genese der Wissensgesellschaft, in der geistiges Eigentum die Konstitution und Zirkulation ökonomischen, künstlerischen und technischen Wissens beeinflusst. Vielmehr ist der Bedeutungszuwachs dieses Phänomens womöglich charakteristisch für die generelle Entwicklung des Kapitalismus seit den 1970er-Jahren. Gegenwärtig gelten Selbstoptimierung und Vermarktlichung als zentrale Kennzeichen,5 aber auch Finanzialisierung und Digitalisierung.6

Als übergeordnetes Merkmal des Kapitalismus im späten 20. Jahrhundert lässt sich also eine Immaterialisierung ausmachen, darauf weisen die letztgenannten Prozesse hin – oder, wie es Jonathan Haskel und Stian Westlake formuliert haben, der Wandel hin zu einer »Intangible Economy«:7 Beide Ökonomen argumentieren, dass Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände zentral für die (westlichen) Volkswirtschaften des 21. Jahrhundert geworden seien. Derlei Investitionen, etwa in Software, Datenbanken, Forschung und Entwicklung etc., überflügelten wertmäßig diejenigen in traditionelle Vermögensgegenstände wie Maschinen oder Gebäude, spätestens in den 2000er-Jahren. Dieser Prozess, so die Autoren, habe tiefgreifende Folgen für viele Schlüsselthemen, angefangen von der Arbeitsorganisation bis hin zu den Ausprägungen ökonomischen Wachstums. Zu den »intangible assets« zählen Haskel und Westlake insbesondere geistiges Eigentum wie Patente oder Markenrechte. Aus wirtschaftshistorischer Sicht stellt sich die Frage, wann und wie die Bedeutung geistigen Eigentums zugenommen hat, zumal im Verhältnis zum materiellen Eigentum.

Der vorliegende Aufsatz beschäftigt sich mit der Relevanz geistigen Eigentums und dessen Wandel in einer längeren Perspektive von 1950 bis etwa zum Jahr 2000. Konkret erfolgt die Untersuchung anhand von Patenten in der bundesdeutschen Pharmabranche. Drei Fragen sind erkenntnisleitend: Wie wandelte sich die Patentorganisation und -strategie innerhalb der Branche? Wie veränderten sich die Investitionen in Patente? Welche Folgen hatten diese Entwicklungen für den bundesdeutschen Arzneimittelmarkt?

Im Fokus stehen vier Fallbeispiele: Bayer AG, Hoechst AG, Merck AG/KGaA und Schering AG (nachfolgend jeweils ohne »AG«/»KGaA« genannt).8 Es handelt sich dabei um führende Hersteller der Arzneimittelbranche während des Betrachtungszeitraumes. Die Bedeutung von Patenten untersuche ich einerseits quantitativ. Zu diesem Zweck habe ich aus einer breiten Quellenbasis entsprechende Datenreihen von den 1950er-Jahren bis in die 1990er-Jahre generiert und analysiert, darunter Patentanmeldungen sowie die Kosten für Forschung und Entwicklung (nachfolgend F&E). Für diese seriellen Daten bildet das Jahr 1998 den Schlusspunkt, da Hoechst im Folgejahr mit Rhône-Poulenc zur Aventis SE fusionierte. Andererseits unterziehe ich die Fallbeispiele einer qualitativen Analyse, wobei ich die Organisation und Kommunikation bezüglich des Patentwesens betrachte. Zum Einsatz kommen die Datenbanken des Deutschen Patent- und Markenamtes (DEPATISnet), die Geschäftsberichte der Unternehmen sowie verschiedene Dokumente aus den Unternehmensarchiven.9

Zunächst umreiße ich knapp den wirtschafts- und rechtshistorischen Kontext. Danach stehen Patentverwaltung, -anmeldungen und -politiken im Mittelpunkt. Es folgt eine Analyse der F&E-Kosten, die als Indikator für die Investitionen in Patente fungieren. Schließlich diskutiere ich, inwiefern die gestiegenen Patentkosten als Vorwand für Arzneimittelpreiserhöhungen dienten.

1. Zum Kontext:

Eine kurze Geschichte der bundesdeutschen Pharmabranche

Nach dem Zweiten Weltkrieg stand die westdeutsche Pharmabranche vor einem Neuanfang: Viele Produktionsanlagen waren funktionsuntüchtig, Verbindungen zum Ausland unterbrochen und Patente von den Alliierten konfisziert.10 Die IG Farben, das vor dem Krieg größte Chemie- und Pharmaunternehmen der Welt, wurde unter der Ägide der Besatzungsmächte in mehrere Unternehmen aufgespalten. Nach der Wiederaufnahme der Geschäfte kam es bei den Farben-Nachfolgern rasch zu einer positiven Entwicklung. Zu diesem Zeitpunkt war die eigene Forschung noch wenig effektiv, sodass bundesdeutsche Unternehmen auf Lizenzen aus dem Ausland angewiesen waren, vor allem aus den USA, um eigene Produktionskapazitäten auszulasten. Dieser Umstand galt etwa für die Produktion von Penicillin, mit der einzelne Unternehmen bereits Ende der 1940er-Jahre begannen.11 In den frühen 1960er-Jahren änderte sich die Situation; so brachte Schering das erste Kontrazeptivum auf den europäischen Markt. Die bundesdeutsche Pharmaindustrie setzte seitdem verstärkt auf die Entwicklung neuer Wirkstoffe und erzielte in den Folgejahrzehnten beachtliche Erfolge.12 Sie profitierte von der Zunahme des Arzneimittelkonsums und den wachsenden Ausgaben der Krankenversicherungen.13 So stieg der Medikamentenkonsum in DM pro Kopf allein zwischen 1960 und 1974 auf mehr als das Vierfache, und die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen für Arzneimittel erhöhten sich bis Mitte der 1970er-Jahre auf 7,8 Milliarden DM.14 Rasch baute die bundesdeutsche Pharmaindustrie zudem ihr Auslandsgeschäft auf. Ihre weltweit dominierende Stellung der Vorkriegszeit erreichte sie indes nicht mehr, aller Rhetorik von der »Apotheke der Welt« zum Trotz.15 Zwei weitere Ausdifferenzierungen des Arzneimittelmarktes erfolgten seit den Jahren um 1980: Zum einen gewann die Biotechnologie an Bedeutung. Zum anderen begannen die meisten westlichen Länder, nicht zuletzt wegen des Drucks auf die Sozialversicherungssysteme, den Markt für Generika zu fördern, also für patentfreie Präparate. Für die forschenden Unternehmen waren beide Entwicklungen große Herausforderungen, da Patente nur 20 Jahre geschützt sind. Die Pharmaunternehmen reagierten mit unterschiedlichen Strategien – entweder durch den Aufbau einer Generikasparte oder durch die Spezialisierung auf bestimmte, forschungsintensive Arzneimittel.

Die vier Unternehmen erreichten im Betrachtungszeitraum einen erheblichen Anstieg des Umsatzes und der Beschäftigtenzahl. Gemessen an diesen Kennziffern waren Bayer und Hoechst die größten Hersteller der Bundesrepublik. Sie waren aus der IG Farben hervorgegangen und verfügten als Chemie- und Pharmakonzerne über ein breites Produktsortiment. Nicht nur Arzneimittel, sondern auch Kunststoffe, Lacke oder Pflanzenschutzmittel gehörten dazu. Beide Unternehmen hatten als Farbenfabriken im 19. Jahrhundert begonnen und erweiterten ihre Geschäftsfelder mit den zunehmenden Möglichkeiten, chemische Substanzen ökonomisch zu verwerten – darunter das Pharmageschäft.16 Merck und Schering hingegen gingen aus Apotheken hervor, die sich im 19. Jahrhundert zu großen Chemiebetrieben weiterentwickelten.17 Für beide hatte folglich das Pharmageschäft eine höhere Bedeutung – als Geschäftszweig und als Identifikationsmoment. Ähnlich wie die Farbenfabriken waren auch diese Unternehmen stark im Ausland engagiert. Nach dem Ersten Weltkrieg verloren sie ihre US-Tochterunternehmen, die nun eigenständig unter den Namen Schering bzw. Merck & Co. im Pharmabereich tätig waren.18 Die Schwerpunkte der deutschen Schering lagen nach 1945 vor allem im Bereich von Hormonpräparaten, außerhalb des Pharmageschäftes war zeitweilig die Agrarchemie bedeutsam.19 Merck war erfolgreich beim Vertrieb von Vitaminpräparaten und erschloss sich seit den 1970er-Jahren ein spezialchemisches Geschäftsfeld, Flüssigkristalle, auf dem das Darmstädter Unternehmen als Weltmarktführer agierte.20

Jedes der Unternehmen war also nicht ausschließlich im Pharmageschäft tätig. Es handelte sich um vielseitige Chemie- und Pharmakonzerne, deren Geschäftsfelder sich im Laufe des Betrachtungszeitraumes erweiterten. Der Pharma-Anteil am Gesamtumsatz war dabei sehr unterschiedlich und schwankte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Bei Bayer und Hoechst lag er bis in die 1980er-Jahre bei 11 bis 15 Prozent, bis Ende der 1990er-Jahre stieg er dann auf ca. 30 Prozent.21 Merck erwirtschaftete in den 1960er-Jahren rund zwei Drittel seines Umsatzes durch Pharmazeutika, 1985 knapp 40 Prozent und 2000 schließlich etwa die Hälfte.22 Bei Schering belief sich dieser Anteil zunächst auf etwa 75 Prozent, sank danach auf knapp unter 50 Prozent ab, um bis zum Ende des Jahrhunderts fast 100 Prozent zu erreichen.23

Die geschäftlichen Erfolge der bundesdeutschen Pharmabranche wurden von Arzneimittelskandalen überschattet. Diese prägten die Rahmenbedingungen des Pharmamarktes entscheidend mit und schädigten die Reputation der Branche. Hervorzuheben ist der sogenannte Contergan-Skandal, an dem zwar keines der hier einbezogenen Unternehmen beteiligt war, dessen Folgen sie aber dennoch betrafen. Chemie Grünenthal brachte Ende der 1950er-Jahre das thalidomidhaltige Medikament Contergan als Schlaf- und Beruhigungsmittel auf den Markt.24 Anfang der 1960er-Jahre stellten Ärzte fest, dass Thalidomid bei der Einnahme während der Schwangerschaft zu Fehlbildungen oder gar zum Tod des Fötus führen kann. Tatsächlich traten derartige Fälle zu Tausenden auf. Es folgte eine Skandalisierung des Falles seitens der medialen Öffentlichkeit; Grünenthal nahm das Produkt schließlich vom Markt. Die Pharmaindustrie sah sich in den Nachfolgejahrzehnten permanent öffentlicher Kritik ausgesetzt, sei es aufgrund des Tierschutzes, der Gentechnologie oder der Arzneimittelpreise. Die Diskussion um letztere führte 1989 schließlich bei den gesetzlichen Krankenkassen zu einem Festpreissystem für Medikamente.25 Die Arzneimittelhersteller reagierten auf die Kritik mit einer verstärkten und systematisierten Öffentlichkeitsarbeit. Sie versuchten seit den 1960er-Jahren über Geschäftsberichte, Verbandsarbeit und Filme ihren gesellschaftlichen Nutzen zu demonstrieren und die Vorwürfe zu entkräften.26 Dabei betonten die Unternehmen vor allem ihre Forschungsleistungen.

Der Contergan-Skandal sorgte zudem für eine Verschärfung des bundesdeutschen Arzneimittelrechts. Seit der Gesetzesnovelle von 1964 mussten Pharmaunternehmen Ergebnisse zu den pharmakologischen und klinischen Prüfungen beibringen, um die Genehmigung eines neuen Arzneimittels zu erhalten und es als registriertes Produkt auf den Markt bringen zu dürfen.27 Diese Erfordernisse – zumal die Dokumentation der klinischen Prüfungen – verstärkten sich noch mit dem Arzneimittelgesetz von 1976, das die Medikamentenzulassung an einen positiven Wirksamkeitsnachweis band. Pharmaunternehmen konnten fortan nur Präparate auf den Markt bringen, die solche aufwendigen Tests durchlaufen hatten. Diese Regelungen bedeuteten für die Unternehmen vor allem eines: erhöhte Kosten.

Ein zweiter Gesetzesbereich, den es zu beachten gilt, ist das Patentrecht. Für die pharmazeutische Industrie war hier das »Stoffpatent« von herausragender Bedeutung, welches im Jahr 1968 Bestandteil des deutschen Patentgesetzes wurde. Es schützt chemische Verbindungen, deren atomare Zusammensetzung neuartig ist, die also weder in der Natur vorkommen noch bisher synthetisch hergestellt wurden.28 Vor dieser gesetzlichen Regelung konnten sich Unternehmen lediglich Apparaturen und Verfahren patentrechtlich schützen lassen, die zur Herstellung von chemischen Verbindungen und damit auch Arzneimitteln dienten, nicht aber die Wirkstoffe selbst. Das »Stoffschutzverbot« war seit dem späten 19. Jahrhundert im deutschen Patentrecht verankert. Seitdem stand es permanent in der Kritik von Vertretern der Chemie- und Pharmabranche, die seine Aufhebung lange erfolglos forderten.29 Diese Forderungen gewannen nach 1945 an Auftrieb, als sich die Frage des gewerblichen Rechtsschutzes in der Bundesrepublik neu stellte. Die wichtigsten Ziele waren dabei, den Arbeitsaufwand des wiedergegründeten Deutschen Patentamtes zu verringern,30 das deutsche Patentrecht an europäische Standards anzupassen sowie zudem an das britische und US-amerikanische Patentrecht anzugleichen, die das Stoffpatent längst beinhalteten. Die bundesdeutsche Pharmabranche hatte sich bereits 1957 darüber verständigt, eine solche Regelung herbeizuführen, wie das interne Protokoll eines Treffens ihrer Vertreter belegt. Hierin heißt es, »dass ein Streben nach dem Stoffschutz nur dann Erfolg haben kann, wenn […] alle einflussreichen Stellen in Behörden, Ministerien, Industrieverbänden und in der Industrie selber für Jahre zielsicher bearbeitet werden«.31 Nicht zuletzt aufgrund dieser Lobby-Aktivitäten erweiterte der Stoffschutz den patentrechtlichen Handlungsspielraum der Pharmaunternehmen. Sie konnten ihre Forschungsergebnisse nun weitreichender absichern und neue Lizenzgeschäfte mit anderen Marktteilnehmern betreiben.

2. Patente verwalten: Praxis und Zahlen

Die Verwaltung von Patenten oblag den Patent- und Lizenzabteilungen in den Unternehmen. Sie entstanden bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert, als das deutsche Patentgesetz in Kraft getreten war.32 Die Administration der Patente im engeren Sinne betraf die rechtliche und amtliche Abwicklung, also das Formulieren der entsprechenden Schriftstücke und die Korrespondenz mit dem Patentamt. Dazu zählte auch die Modellierung von Lizenzverträgen, wenn etwa ein anderes Unternehmen Interesse an einem Patent bekundete oder, umgekehrt, Interesse an einem bestehenden Patent eines anderen Unternehmens aufkam. Nach 1945 war der Erwerb von Lizenzen sehr relevant, da die deutschen Unternehmen noch kaum über eigene Forschungseinrichtungen verfügten.33 Folglich war die Überwachung der allgemeinen Patentlage aus zwei Gründen wichtig: Zum einen diente sie dazu, interessante Fremdpatente für überschüssige Produktionskapazitäten ausfindig zu machen. Zum anderen gab die Patentlage Auskunft darüber, welche Forschungsschwerpunkte bei den Mitbewerbern gesetzt wurden. Sie legte also Optionen für die eigene Forschung frei bzw. zeigte Forschungsfelder an, die aufgrund der Aktivitäten und eines eventuellen Vorsprungs anderer Unternehmen nicht interessant waren.

Weiterhin galt es zu überwachen, ob bestehende Patent- oder Lizenzrechte verletzt wurden. Im Falle einer solchen Verletzung war es innerhalb der Pharmaindustrie eher unüblich, sogleich in den Rechtsstreit zu gehen. Vielmehr waren sich im Grunde alle Pharmaunternehmen im Klaren darüber, dass derlei Verletzungen leicht geschehen konnten: Schließlich waren Informationen über Patente nicht immer problemlos zugänglich und Patente bzw. Lizenzverträge, zumal in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, komplexe Angelegenheiten, deren Wirkungsbereich sich nicht unmittelbar erschloss. In solchen Fällen wies die Patentabteilung das andere Unternehmen auf die Patent- oder Lizenzlage hin und versuchte, meist erfolgreich, das Unternehmen von der Rechtsverletzung abzubringen bzw. ein alternatives Arrangement zu finden.34 Bei den bundesdeutschen Pharmaunternehmen überwog die Bereitschaft zur Kooperation.35 Dies lässt sich auch damit erklären, dass ein unkooperatives Verhalten zukünftig lukrative Lizenzverträge oder andere Geschäftsbeziehungen mit dem entsprechenden Gegenüber verhindert hätte. Dazu muss man wissen, dass Lizenzverträge nicht nur geschlossen wurden, um überschüssige Produktionskapazitäten auszulasten. Vielmehr waren oft Forschungsarrangements an diese Verträge geknüpft, d.h. die Lizenznehmerin verpflichtete sich dazu, das Lizenzprodukt in die Forschung einzubinden und die Ergebnisse mit der Lizenzgeberin zu teilen.36

Patent- und Lizenzabteilungen waren folglich nicht nur Verwaltungseinheiten, sondern fungierten im unternehmensinternen Wertschöpfungsprozess als eine Art Gatekeeper: Sie waren bedeutsam für die Produktion und den Vertrieb pharmazeutischer Güter, weil sie Lizenzarrangements begleiteten, die Über- bzw. Unterkapazitäten kompensierten. Sie erfüllten wichtige Dienste für F&E-Abteilungen, denen sie mögliche Pfade und Irrwege der Forschung aufzeigten. Sie spielten schließlich eine wichtige Rolle für strategische Entscheidungen, etwa bei Fusionen oder dem Kauf von Unternehmen, da sie Informationen über den Wert immaterieller Vermögensgegenstände liefern konnten. Aus diesen drei Aufgaben, zumal der letzteren, erklärt sich, warum Patent- und Lizenzabteilungen direkt der Vorstandsebene untergeordnet waren.37 Angesichts dieser Aufgaben verwundert es wenig, dass in Patentabteilungen vorwiegend akademisch gebildetes Personal arbeitete. Dieses hatte seltener einen rechts- als vielmehr einen naturwissenschaftlichen Hintergrund, insbesondere mit einem Fokus auf Pharmazie und Chemie. Neueingestellte der Patentabteilungen, etwa bei Bayer 1970, besuchten zu Beginn ihrer Tätigkeit die verschiedenen Forschungsbereiche sowie die Produktentwicklung von Arzneimitteln.38 Diese Beobachtung verdeutlicht die Schnittstellenposition der Patent- und Lizenzabteilungen.

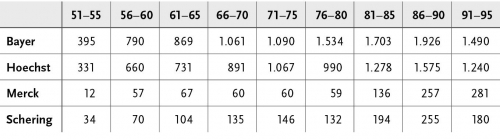

Die Zahl der Patentanmeldungen unterlag bei den Unternehmen im Betrachtungszeitraum verschiedenen Konjunkturen, nahm insgesamt aber zu. Tabelle 1 gibt Auskunft über diese Entwicklung, wobei sie die Durchschnittswerte pro Jahr aus den Jahrfünften von 1951 bis 1995 angibt.39 Die Werte zeigen, dass die Patentanmeldungen bei allen Unternehmen bis 1960 stark zunahmen. Dies hing mit dem Wiederbeginn der Forschung zusammen. Bis 1990 erhöhte sich der Wert nochmals deutlich. Danach war die Anzahl der Patentanmeldungen rückläufig, wobei Merck die Ausnahme bildet. Dort stagnierte die Zahl der Patentanmeldungen zunächst, was vermutlich mit der bis dahin wenig leistungsfähigen Forschung zu tun hatte, und erst ab Anfang der 1980er-Jahre kam es zu einer starken Steigerung, als sich Merck vermehrt dem Flüssigkristallgeschäft zuwandte. Trotz des Rückgangs bei den anderen drei Pharmaunternehmen in den 1990er-Jahren erhöhten sich die Patentanmeldungen bei allen im Vergleich zu den 1950er-Jahren.40

Warum kam es zu dieser Entwicklung? Zunächst ist der Anstieg in den 1970er- und 1980er-Jahren zu erklären. Zwei Faktoren waren hier ausschlaggebend: die bereits erwähnte Einführung des Stoffpatentes 1968 und die Änderung der unternehmensinternen Patentpolitik. Ersteres hatte zu einer Expansion entsprechender Patentanmeldungen geführt, auch wenn es sich nicht in jedem Fall um pharmarelevante Patente handelte. Mit zunehmendem Zeitablauf verringerte sich diese Wirkung – offenbar bereits in der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre, als das Hervorbringen gänzlich neuer Wirkstoffe schwieriger wurde. Entsprechende Einschätzungen zirkulierten jedenfalls in den Unternehmen, etwa bei Schering.42 Entscheidender für den Positivtrend dürfte indes der Wandel der unternehmensinternen Patentpolitik gewesen sein. Bei Bayer etwa dominierte bis in die 1970er-Jahre die Strategie, den größten Teil der eigenen F&E-Ergebnisse patentieren zu lassen.43 Dann änderte sich dies, verbunden mit einer Neuinterpretation: Patente galten nicht mehr primär als Nutzungsrechte, wie es 1996 ein hochrangiger Bayer-Manager bei einem internen Symposium formulierte, sondern in erster Linie als Abwehrrechte – als »Claims«, die für die Mitbewerber beschränkt blieben.44 Dies bedeutete, dass sich die Unternehmen auf ein »umfassendes und zielgerichtetes Patentportfolio« konzentrierten, wie aus einer internen Broschüre von Bayer hervorgeht.45 Damit war unter anderem die Fokussierung auf Basispatente verbunden, um die sich ein »engmaschiges Netz von weiteren Patenten« spannte, die die »Bewegungsfähigkeit des Wettbewerbs« einschränken sollten.46 Mit anderen Worten galten Patentanmeldungen unternehmensintern als Instrument, um den Wettbewerb zum eigenen Nutzen zu beeinflussen – je mehr Patente für einen bestimmten Bereich gehalten wurden, desto eher waren Mitbewerber bereit zu verhandeln oder gaben ihre Forschung in diesem Bereich auf.

Schließlich ist das Absinken der Patentanmeldungen in den 1990er-Jahren zu erklären, welches bei drei der vier Unternehmen vorlag – ausgenommen Merck. Wichtig für diesen Prozess war eine weitere Modifizierung der Patentpolitik. So gewannen Kosten-Nutzen-Analysen bei Patentanmeldungen an Bedeutung. Direkte Kosten entstanden einmalig für die Erstellung des Dokuments und die Anmeldung sowie jährlich für die Fortführung des Patentes. Bei Bayer schätzte man 1999 diese Kosten in den wichtigsten Märkten auf insgesamt ca. 50.000 DM je Patent bzw. gar 155.000 DM, falls das Patent bis zum Laufzeitende aufrechterhalten wurde.47 Für ein Unternehmen wie Bayer bedeutete die Reduktion um mehrere hundert Patentanmeldungen also eine jährliche Kostenersparnis im zweistelligen Millionenbereich, wobei die internen Kosten darin noch nicht einmal enthalten sind. Sensibilität für derlei Kosten herrschte bei Bayer schon 1971, ohne dass dies aber zu einer Abkehr von Patentanmeldungen führte – im Gegenteil.48 Zudem verwiesen die Pharmahersteller bereits Mitte der 1970er-Jahre sowohl intern als auch extern darauf, dass sich die reale Nutzungsdauer von Patenten in Deutschland auf sechs bis acht Jahre verkürzt habe. Grund dafür seien die veränderten Registrierungsbedingungen infolge des Arzneimittelgesetzes.49 Besonders in den 1990er-Jahren, als sich die bundesdeutschen Pharmaunternehmen noch stärker global engagierten, kam die Problematik von Zwangslizenzen hinzu, vor allem 1994 mit dem Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), das die Grundlage für das Welthandelsregime bildete, wie mit geistigem Eigentum umgegangen werden solle.50 Beide Faktoren, reduzierte Patentnutzung und drohende Zwangslizenzen, verringerten die Attraktivität von Patentanmeldungen und führten wohl zu ihrem Rückgang.

Festzuhalten bleibt dennoch, dass die Patent- und Lizenzverwaltung aufgrund einer gewandelten Unternehmenspolitik langfristig an Bedeutung gewann: War sie vor 1980 noch eine Art interner Dienstleister für Forschung, Produktion und Vertrieb, wurde seither ihre strategische Funktion relevanter. Wettbewerbliche Patentlagen zu formulieren und folglich die Ziele von F&E mitzugestalten, gehörte zu ihren vornehmlichen Aufgaben. Dies führte auch zur Bildung unternehmensinterner Kommissionen bzw. Komitees, die sich aus Mitgliedern von Patentabteilungen, Vertrieb und F&E zusammensetzten.51 Die Aufwertung der Patentverwaltung erhöhte die Bedeutung geistigen Eigentums innerhalb der Pharmaunternehmen.

3. Patente schaffen: F&E-Kosten im Wandel

Kosten für Forschung und Entwicklung gelten im Handelsgesetzbuch als »Herstellungskosten eines selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens«.52 Mit anderen Worten lassen sie sich vor allem als Anschaffungskosten für Patente verstehen; es sind folglich Investitionen in nichtmaterielle Produktionsmittel. Diese Interpretation von F&E-Kosten findet sich auch in anderen unternehmenshistorischen Studien.53 Es spricht somit einiges dafür, diese Kennziffer als Indikator für die historische Bedeutung von geistigem Eigentum zu verwenden. Allerdings waren F&E-Kosten bilanzrechtlich nicht klar definiert, weshalb Unternehmen gewisse Spielräume besaßen, Kostenzuordnungen vorzunehmen. Deshalb ist zum einen davon auszugehen, dass sich die Zusammensetzung über die Zeit hinweg wandelte, was den diachronen Vergleich der Kennziffer erschwert. Zum anderen ergibt sich bei einer unternehmensübergreifenden Betrachtung das Problem, dass je nach Einzelfall unterschiedliche Kosten in diese Kennziffer einfließen konnten.

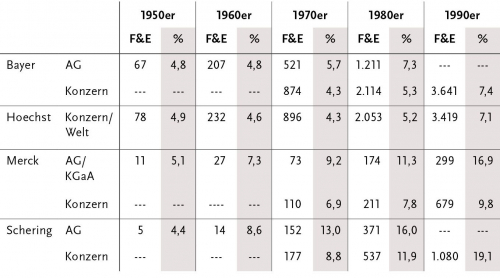

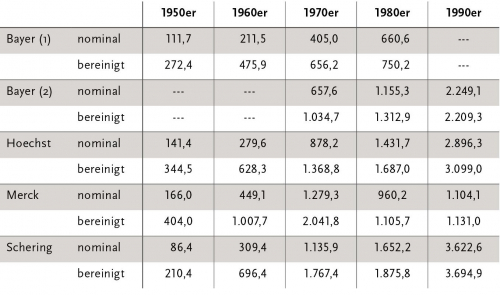

Tabelle 2 zeigt für jedes Jahrzehnt den absoluten Mittelwert sowie den durchschnittlichen Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz (Wert pro Jahr in der entsprechenden Dekade). Es wird ersichtlich, dass die absoluten Kosten während des gesamten Zeitraumes bei jedem Unternehmen stark anstiegen. Preisbereinigt lagen sie Ende der 1990er-Jahre zwischen dem knapp 17-Fachen (Hoechst) und dem mehr als 71-Fachen (Schering) des Wertes von 1958.55 Die relative Entwicklung verlief ähnlich: So stieg der Anteil von F&E am Gesamtumsatz über den Betrachtungszeitraum hinweg bei allen an, besonders in den 1970er-Jahren. Insgesamt erhöhte sich der Anteil bei Hoechst von ca. 5 auf 7 Prozent, bei Bayer und Merck verdoppelte er sich bis 1990 nahezu, während er sich bei Schering fast vervierfachte. Die ungleiche Entwicklung erklärt sich vor allem aus dem verschieden hohen Engagement der Unternehmen im Pharmageschäft: Schering erzielte in den 1990er-Jahren fast seine gesamten Umsätze in diesem Bereich, Merck im Durchschnitt nur ca. 50 Prozent, Bayer und Hoechst nicht einmal 25 Prozent. Bezieht man diesen Umstand bei der relativen Betrachtung ein – d.h. blickt man nur auf die Pharma-F&E und die Pharma-Umsätze –, dann gleicht sich das Bild an: Sowohl Merck (1996: 13,6 Prozent), Hoechst (1998: 18,3 Prozent) als auch Bayer (1998: 13,7 Prozent) erreichten hier in den 1990er-Jahren deutlich zweistellige Anteile und verdoppelten wohl den jeweiligen Ausgangswert der 1950er- bzw. 1970er-Jahre.56 Das Wachstum der F&E-Kosten während der zweiten Jahrhunderthälfte deutet darauf hin, dass das immaterielle Anlagevermögen in den Unternehmen und damit das geistige Eigentum erheblich an Bedeutung gewann. Warum kam es aber zu einem derartig starken Anstieg? Die Ursache waren grundsätzliche Wandlungsprozesse im Arzneimittelbereich, die es zeithistorisch zu kontextualisieren gilt.

(Faltblatt »Das war Schering 1983!«, in: Schering in Zahlen, 1984,

Schering-Archiv, SchA-034-003)

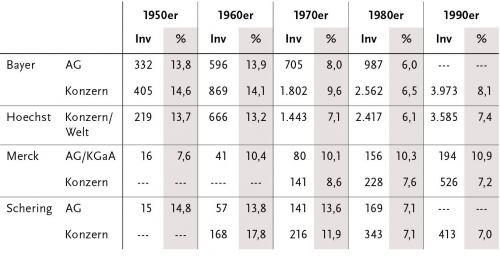

Zunächst ist jedoch zu klären, wie sich die Bedeutung geistigen Eigentums zur Rolle nicht-geistigen – also materiellen – Eigentums verhielt. Aussagekräftig für die Relevanz materiellen Eigentums ist der Erwerb und Erhalt von Anlagevermögen: Neue Maschinen oder Werksanlagen ermöglichen die Ausweitung und Differenzierung der Produktion. Die Anlageinvestitionen, die neben Neuanlagen auch den Erhalt bestehender Anlagen umfassen, sind hierfür ein geeigneter Indikator und lassen sich für den gesamten Zeitraum nachvollziehen.

Tabelle 3 weist die Entwicklung dieser Kennzahl aus, sowohl in absoluter Höhe als auch in Relation zum Umsatz. Diese Investitionen steigerten sich im Betrachtungszeitraum um ein Vielfaches, wenn auch langsamer als die F&E-Kosten: Bei Bayer verdreifachte sich der Durchschnittswert bis in die 1980er-Jahre, bei den anderen überstieg er gar das Zehnfache. Die Tabelle zeigt zudem, dass der Anteil der Anlageinvestitionen am Umsatz abnahm. Bewegte er sich in den 1950er- und 1960er-Jahren im deutlich zweistelligen Prozentbereich, pendelte er sich danach unter 10 Prozent ein. Die hohen Prozentwerte der ersten beiden Jahrzehnte lassen sich vor allem mit dem Wiederaufbau von Produktionsanlagen nach dem Zweiten Weltkrieg erklären; es handelte sich um eine Art »Sonderkonjunktur«. Dies heißt aber nicht, dass sich »nach dem Boom« so etwas wie ein »Normalzustand« einstellte, sofern es einen solchen überhaupt gibt. Vielmehr zeugen die wachsenden absoluten Werte sowie die bisweilen steigenden Investitionsquoten, etwa bei Bayer und Hoechst in den 1990er-Jahren, von einer fortdauernden Attraktivität, weiterhin in neue Produktionsanlagen zu investieren, vor allem im Ausland. Einen Beleg dafür liefert die Entwicklung bei Merck, die sich von den anderen unterscheidet: Hier gab es nicht nur Steigerungen der absoluten Zahlen, sondern auch der Anteil der Anlageinvestitionen am Umsatz vergrößerte sich und erreichte erst in den 1990er-Jahren seinen Höchstwert.

Bei einem Vergleich der Tabellen 2 und 3 fällt auf, dass die F&E-Kosten schneller wuchsen als Investitionen in Sachanlagen. Mehr noch, bis zum Ende des Betrachtungszeitraumes überstieg ihr Anteil am Umsatz denjenigen der Anlageinvestitionen – jedenfalls auf der Ebene der Aktiengesellschaft; bei Merck und Schering sogar auf Konzernebene. Anders gesagt: Investitionen in materielles Anlagevermögen verloren zwar nicht generell an Attraktivität, wohl aber im Verhältnis zu denjenigen in immaterielles Eigentum.

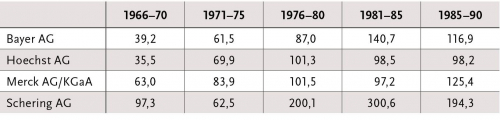

Tabelle 4 zeigt das Verhältnis von F&E-Kosten zu Anlageinvestitionen: Ausgewiesen sind die jeweiligen Durchschnittswerte pro Jahr in den Jahrfünften zwischen 1966 und 1990. Liegt der Wert über 100 Prozent, dann investierten die Unternehmen stärker in immaterielles Vermögen als in materielles. Demnach waren die F&E-Kosten bis 1975 geringer als die Anlageinvestitionen, abgesehen von einigen Ausnahmejahren bei Schering (1966, 1967, 1968) und Merck (1973). Später wandelte sich dies: Schon Ende der 1970er-Jahre lagen die jährlichen F&E-Kosten bei drei der vier Unternehmen höher. In den 1980er-Jahren überstiegen sie auch bei Bayer die Anlageinvestitionen, bei Hoechst blieben sie etwa auf dem gleichen Niveau, bei Merck und Schering lagen sie über das Jahrzehnt hinweg deutlich darüber. Dieser Zustand wurde nach 1975 unternehmensübergreifend zur Regel und hielt nach 1990 an, wie aus den Tabellen 2 und 3 mittelbar deutlich wird. Allerdings weist Tabelle 4 die Werte für die AG-Ebene aus. Auf der Konzernebene lagen nach 1975 lediglich bei Merck und Schering die F&E-Werte über den Anlageinvestitionen, während dies bei Bayer und Hoechst nur in einigen Jahren der Fall war.59 Gerade weil sich Merck und Schering stärker im Pharmageschäft engagierten, lassen die Beobachtungen in Tabelle 4 jedoch den Befund zu, dass die F&E-Kosten in der bundesdeutschen Pharmabranche ab 1976 dauerhaft die Anlageinvestitionen überstiegen.

Um daraus Schlüsse für den Bedeutungswandel geistigen Eigentums ziehen zu können, bedarf es einer kritischen Prüfung, inwiefern sich F&E-Kosten in ihrer Zusammensetzung änderten und ob sie unternehmensübergreifend vergleichbar sind. Tatsächlich unterlag diese Kennziffer einem qualitativen Wandel, bedingt durch die neuen Prüfungserfordernisse aufgrund der Arzneimittelgesetzesnovellen 1964 und 1976. Anders als zu Beginn des Betrachtungszeitraumes umfassten F&E-Kosten den kostenintensiven Unterhalt von pharmakologischen, toxikologischen und klinischen Abteilungen.60 Unternehmensübergreifend lässt sich die Kennziffer durchaus vergleichen, wie am Beispiel des »Siebenerkreises« deutlich wird.61 Bei einem der regelmäßigen Treffen dieses Kreises im Jahr 1993 legten Mitglieder der teilnehmenden Unternehmen offen, welche Kostenarten in die F&E-Kosten eingingen. Deren Zusammensetzung, so belegt das Protokoll, deckte sich weitestgehend – trotz unterschiedlichen organisatorischen Aufbaus.62 Einem unternehmensübergreifenden Vergleich der F&E-Kosten steht folglich nichts entgegen, zumal auch für die Zeit vor 1993 davon auszugehen ist, dass sich diese Kostengattung bei allen Unternehmen ähnelte. Schließlich fungierten die gleichen Verbandsrichtlinien sowie entsprechende Fachpublikationen als Vorlage für die unternehmensinterne Umsetzung.63

In welchen Zusammenhang lassen sich die wachsenden F&E-Ausgaben folglich mit der Bedeutung geistigen Eigentums bringen? Die F&E-Kosten stiegen deshalb, weil die Zulassung neuer Medikamente an eine deutlich umfangreichere Prüfung geknüpft wurde. Aus der Expansion dieser Kosten ist also nicht zu schließen, dass die Entscheidungsträger der Pharmabranche plötzlich Investitionen in immaterielles Anlagevermögen für attraktiver hielten als solche in materielles Eigentum. Und doch zeigen die Kosten, dass geistiges Eigentum in Form von Patenten immer wertvoller für die Unternehmen wurde. Ihr Substanzwert, gemessen an den Anschaffungskosten, lag tendenziell höher als derjenige des materiellen Anlagevermögens.

Tabelle 5 vermittelt einen Eindruck, wie sich die Substanzwerte seit den 1950er-Jahren veränderten. Zu sehen sind die F&E-Kosten je Patentanmeldung, im Durchschnitt des jeweiligen Jahrzehnts.65 Bei allen Unternehmen stieg dieser Wert bis 2000 deutlich an, nur bei Merck ging er in den 1980er- und 1990er-Jahren zurück. Die nominalen Werte verdeutlichen diesen Trend: Kostete ein Patent im ersten Jahrzehnt bei Bayer noch etwa 112.000 DM bzw. bei Schering etwa 86.000 DM, waren es in den 1980er-Jahren durchschnittlich ca. 0,66 Millionen DM bzw. sogar 1,65 Millionen. Diese Durchschnittswerte enthielten, wie weiter oben erwähnt, auch pharmafremde Patente, weshalb die Zahlen für diejenigen Unternehmen besonders aussagekräftig sind, die über einen hohen Pharma-Anteil am Umsatz verfügten, also vor allem Schering.66

Die hohen Patent- und damit Produktkosten hatten Konsequenzen für den Arzneimittelmarkt als solchen. Um die arzneimittelrechtlichen Anforderungen zu erfüllen, war eine komplexe Forschungsinfrastruktur innerhalb der Unternehmen notwendig. Dieser Umstand versperrte den Marktzutritt oder erschwerte ihn zumindest. Es war für neue Unternehmen schlecht möglich, vergleichbare Forschungskapazitäten aufzubauen. Diese Vermutung wird dadurch bestätigt, dass im Betrachtungszeitraum kaum ein neues Pharmaunternehmen zu einer Branchengröße aufsteigen konnte und seit den 1980er-Jahren eine Fusionstendenz zu erkennen ist – beides übrigens weltweit.67 Letzteres hing auch mit der Notwendigkeit zusammen, Synergien im F&E-Bereich zu nutzen. Ein anderer, womöglich relevanterer Effekt war eine veränderte Arbeitsteilung innerhalb der F&E. Davon zeugt die Einbindung von Biotechnologieunternehmen seit den 1970er-Jahren. Kleinere, innovativere Einheiten übernahmen hier Grundlagenforschung und Wirkstoffsynthese.68 Daraus entstehende Patente wurden per Lizenz an größere Pharmaunternehmen vergeben, die mit ihren Forschungskapazitäten die zur Zulassung notwendigen Arbeiten vornahmen und entsprechend wirkungslose Stoffe aussortierten. Merck zum Beispiel erwarb systematisch Lizenzen, um die eigene F&E zu entlasten und strategische Forschungskooperationen aufzubauen.69 Innovationen kleinerer Marktteilnehmer fanden auf diese Weise Eingang in die »Patentfabriken« der großen Pharmaunternehmen und erlangten dort ihre Marktreife. Ein anderer gangbarer Weg war der Kauf kleinerer Biotech-Unternehmen.70

4. Patente bezahlen: F&E-Kosten als Vorwand für

Preiserhöhungen bei Medikamenten?

Die steigenden F&E-Kosten je Patent hatten nicht nur Folgen für die Markt- und Unternehmensstrukturen, sondern auch für die Arzneimittelpreise. Denn mit steigenden Kosten je Patent bei unveränderter Laufzeit verlagerte sich der Eintritt in die Gewinnzone zeitlich nach hinten, wenn die Unternehmen nicht über höhere Absatzmengen oder Preise gegensteuerten. Die fehlenden Gesetzesvorgaben für F&E-Kosten boten Spielräume, diese Kosten selbst festzulegen. Es stellt sich die Frage, inwiefern Unternehmen F&E-Kosten künstlich erhöhten, um eigene Preissteigerungen zu legitimieren.

Die Frage kommt nicht von ungefähr. Seit Anfang der 1970er-Jahre machte sich öffentlicher Unmut über die Medikamentenpreise bemerkbar. Teile der bundesdeutschen Öffentlichkeit nahmen steigende Sozialversicherungskosten zunehmend als Problem wahr.71 Tatsächlich verdoppelten sich die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen zwischen 1970 und 1974, sie stiegen von knapp 24 Milliarden auf 49 Milliarden DM.72 Die Arzneimittelkosten verdoppelten sich in diesem Zeitraum nahezu und stiegen damit weniger als die Behandlungskosten, zumal im stationären Bereich; der Anteil von Medikamenten an den Gesamtkosten reduzierte sich gar von 22,1 (1970) auf 19,1 Prozent (1974).73 Nichtsdestotrotz waren Arzneimittelpreise das herausragende Thema in der öffentlichen Debatte.

Besondere Aufmerksamkeit erzeugte die Publikation »Neunmal teurer als Gold«, die 1977 öffentlichkeitswirksam in der rororo-aktuell-Reihe erschien.74 Sie enthielt eine Generalabrechnung mit der bundesdeutschen Pharmaindustrie, deren vermeintlich überhöhte Preise die Gesundheitsversorgung gefährdeten. Die Forschung, so die Autorengruppe, sei wenig effizient und koste gerade die Hälfte der Werbeausgaben.75 Der Inhalt der Schrift sorgte für Ärger in den Unternehmen.76 Sie provozierte noch im gleichen Jahr eine Stellungnahme des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie, der den Vorwürfen widersprach.77 Der Rechtfertigungsdruck für die Pharmaunternehmen nahm in den 1980er- und 1990er-Jahren weiter zu, als Themen wie Tierschutz und Gentechnik zur Skepsis gegenüber der Pharmaforschung beitrugen. Die anhaltende Debatte veranlasste beispielsweise Bayer, standardisierte Argumentationshilfen für die eigenen Mitarbeiter anzufertigen. Darin waren knapp die Positionen der Pharmaindustrie zu verschiedenen Themen aufgeführt, zu Forschung, Preisen und Patentschutz.78 Derlei Handreichungen lassen sich in der Bundesrepublik bis in die späten 1960er-Jahre zurückverfolgen, wenn auch weniger elaboriert: Bereits 1969 gab die Medizinisch-Pharmazeutische Studiengesellschaft – die Interessengemeinschaft der führenden Pharmaunternehmen – eine Druckschrift heraus, in der Argumentationshilfen zu gängigen Thesen über Arzneimittelpreise, -kosten und -entwicklung beigebracht wurden.79 Schon hier versuchten die Unternehmen die hohen Preise ins Positive zu wenden, indem sie diese als Ausdruck ihrer Forschungserfolge interpretierten.

Der Verdacht liegt nahe, dass Pharmaunternehmen ihre F&E-Kosten bewusst nach oben setzten, um erhöhte Arzneimittelpreise zu legitimieren. Oder, wie es die Autorengruppe von »Neunmal teurer als Gold« formulierte, war »Forschung [das] Alibi der Preisgestaltung«?80 Zwei empirisch gestützte Argumente sprechen allerdings gegen diesen Verdacht: Ungeachtet der Inszenierung eigener Forschungsleistungen sah man, erstens, die gestiegenen Kosten unternehmensintern als problematisch an. Arzneimittelrechtlich bedingte Kosten zumal bereits bekannter Wirkstoffe galten als »defensive Forschung«, die aus Unternehmenssicht Kapazitäten für die eigentliche Aufgabe, nämlich die Entwicklung neuer Präparate, zu stark beansprucht. Der Leiter der vorklinischen Pharmaforschung bei Schering, Rudolf Kopp, bezeichnete in einem Vortrag für die Betriebsrätekonferenz 1978 diese Kosten als das »Hauptproblem der Forschung« und sah ihre Eindämmung als vordringliche Aufgabe.81 Ähnliches geht aus einem Protokoll der Zentralkommission Forschung bei Bayer 1979 hervor, in dem erleichtert von einer Verlangsamung des Kostenanstiegs die Rede ist.82 Neben den arzneimittelrechtlich bedingten Kosten betonten Vertreter von Schering und Bayer, dass es mit fortgeschrittenem Forschungsstand schwieriger und damit teurer geworden sei, echte Wirkstoffinnovationen hervorzubringen.83 Pro neuem Medikament rechnete man Anfang der 1980er-Jahre unternehmensintern mit bis zu 100 Millionen DM und veranschlagte die Entwicklungsdauer, von der Wirkstoffsynthese bis zum Vertrieb des Präparates, auf etwa zehn Jahre.84 Folglich verkürzte sich die effektive Nutzungsdauer von Patenten von potentiell zwanzig auf acht bis zehn Jahre – ein Umstand, der unternehmensintern beklagt wurde und an der eigenen Innovationsfähigkeit zweifeln ließ.85 Als zweites Argument gegen den Verdacht, F&E-Kosten seien künstlich erhöht worden, spricht der Befund, dass sich bei detaillierten Aufschlüsselungen keine Kostenart finden lässt, die sich nicht einschlägig auf F&E bezieht. Dies trifft einerseits auf betriebliche Erfolgsrechnungen zu, so etwa bei Schering für 1977. Daraus geht hervor, dass weder Vertriebs- noch Produktionskosten in die Berechnung der F&E-Kosten eingingen.86 Andererseits deutet das bereits genannte Treffen des Siebenerkreises von 1993 darauf hin, bei dem sich die führenden Pharmahersteller über die Zusammensetzung ihrer F&E-Kosten gegenseitig informierten. Bei keinem Unternehmen lassen die Aufstellungen erkennen, dass hier »forschungsfremde« Posten in besonderem Maße einflossen.87

Beide Argumente stützen die These, dass F&E-Kosten tatsächlich solche waren. Sie überraschen nicht, weil die interne Kostenrechnung, aus der sich die öffentlich bekanntgegebenen Zahlen speisten, organisationsinterne Zwecke erfüllte: Zum einen diente sie als Planungs- und Entscheidungshilfe für die Führungskräfte. Frisierte Daten hätten diese Funktion verunmöglicht. Zum anderen sprechen Interessen der Führungskräfte gegen unangebrachte Budgeterhöhungen für einzelne Abteilungen. Budgets sind stets ein unternehmensinternes Machtinstrument und ein Mittel, um eigene Handlungsspielräume zu erweitern. Dass Führungskräfte diese Ressourcen potentiellen Rivalen überlassen hätten, erscheint wenig plausibel.

Allerdings haben sich die Pharmaunternehmen hinsichtlich der Entwicklungskosten für ein neues Medikament offenbar deutlich verschätzt. Wenn etwa bei Bayer die Rede davon war, dass Ende der 1980er-Jahre dafür Kosten in Höhe von einer Viertelmilliarde DM anfielen bzw. Ende der 1990er-Jahre von einer Dreiviertelmilliarde DM,88 dann ergeben die hier erhobenen Zahlen ein anderes Bild. Demnach hätten die Kosten für ein neues Medikament in den 1980er-Jahren ca. 51 Millionen DM betragen, in den 1990er-Jahren ca. 109 Millionen DM. Auf dieses Ergebnis käme man, wenn – wie seitens unternehmensinterner Experten veranschlagt – mit 30 Patentanmeldungen je erfolgreichem Medikament gerechnet wird und die hier ermittelten Durchschnittswerte von Schering einbezogen werden, also von demjenigen Unternehmen, das sich am stärksten im Pharmageschäft engagierte.89 Die zeitgenössischen Unternehmensangaben hätten die real eingetretenen Kosten folglich um den Faktor fünf bis sieben überschätzt. Dies kann als vorsichtige Zukunftsprognose eines langen Entwicklungsprozesses mit vielen Unwägbarkeiten betrachtet werden. Dass eine derartige Überschätzung aber auch zur Legitimierung erhöhter Preise dienen konnte, liegt nahe.

Mit Blick auf die Unternehmensorganisation und -strategie ist als erstes Ergebnis festzuhalten, dass Patente innerhalb des Betrachtungszeitraumes einen signifikanten Bedeutungswandel erfuhren. Sie dienten den Unternehmen seit den 1970er-Jahren nicht mehr als reines Absicherungsinstrument, sondern primär als Werkzeug, um den Wettbewerb zu gestalten. Nicht zuletzt deshalb fungierten Patent- und Lizenzabteilungen verstärkt als aktive »Taktgeber« für die Dynamik von F&E, statt bloße Verwaltungsstellen geistigen Eigentums zu sein. Die Zahl der Patentanmeldungen stieg bei allen betrachteten Unternehmen bis 1990 an und nahm danach mit einer Ausnahme ab, blieb aber auf einem deutlich höheren Niveau als zu Beginn des Betrachtungsraumes. Patente wurden zudem wertvoller für die Pharmabranche. Ihr jeweiliger Substanzwert stieg um ein Vielfaches. Seit Mitte der 1970er-Jahre waren Investitionen in immaterielles Eigentum mindestens gleichgewichtig mit denjenigen in materielles Anlagevermögen. Diese Wert- und Investitionssteigerungen, beide gemessen an den F&E-Kosten, hingen dabei ganz wesentlich mit dem Arzneimittelrecht zusammen: Insbesondere seit 1976 galten hohe Anforderungen für eine Medikamentenzulassung. Eine künstliche Aufblähung der F&E-Kosten seitens der Unternehmen, um Arzneimittelpreise zu erhöhen, lässt sich nicht nachweisen. Allerdings lagen die real angefallenen Kosten für die Entwicklung eines Medikamentes deutlich unter denen, die die Unternehmen intern und öffentlich schätzten. Dieser Befund geht jedenfalls aus dem hier verwendeten Datenmaterial zu Patentanmeldungen und F&E-Kosten hervor.

Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus diesen Ergebnissen für die Zeitgeschichte der Wissensgesellschaft und der Vermarktlichung ziehen? Was bedeuten sie im Hinblick auf die These einer zunehmenden Immaterialisierung des Kapitalismus? Die Patent- und Lizenzverwaltungen stiegen zu Gatekeepern innerhalb der Unternehmen auf und sorgten im Zusammenspiel mit der neuen Patentstrategie für eine Veränderung des Wissensflusses. Sie transformierten nicht mehr nur die Ergebnisse von F&E in entsprechende Patente, sondern gaben durch strategische Anmeldungen und Analyse von Patentlagen Forschungsziele vor. Aufgrund der steigenden Zahl von Patentanmeldungen, insbesondere seit den 1960er-Jahren, kam es zu einer stärkeren Verrechtlichung pharmazeutischen Wissens.

Von einer zunehmenden Vermarktlichung im Sinne eines verstärkten Wettbewerbs lässt sich beim Arzneimittelmarkt nicht notwendigerweise sprechen. Zum einen neigten die Pharmaunternehmen seit den 1970er-Jahren dazu, Patente vor allem anzumelden, um Wettbewerb zu verhindern oder einzuschränken. Patentanmeldungen erfolgten geballt und dienten dem Abstecken unternehmenseigener »Claims«, also dem Streben nach Marktmacht. Zum anderen sorgte die Verteuerung von Patenten und Wirkstoffentwicklungen für eine Erhöhung der Marktzutrittsbarrieren, die womöglich zu einer stärkeren Verflechtung der Arzneimittelhersteller führte, etwa mit Biotechnologieunternehmen. Gleichzeitig ermöglichte die Einführung des Stoffpatentes neue Lizenzgeschäfte und damit zusätzliche Markttransaktionen. Allerdings waren derlei Geschäfte eher von strategischer Bedeutung und selten große Umsatzbringer.

Bezüglich der Frage nach einer Immaterialisierung des Kapitalismus zeigen die Befunde, dass sich das Produktivkapital innerhalb der bundesdeutschen Pharmabranche strukturell veränderte: Seit den 1970er-Jahren lagen die Investitionen in immaterielles Eigentum gleich hoch oder sogar höher als diejenigen in materielles Eigentum. Die Produktionsmittel immaterialisierten sich also zunehmend. Daraus lässt sich schließen, dass den bundesdeutschen Kapitalismus nicht nur Finanzialisierung und Digitalisierung seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert umgestalteten. Auch der Bedeutungszuwachs geistigen Eigentums kennzeichnet diese Entwicklung und sorgte für einen Aufstieg der »Intangible Economy«. Dieser Prozess entfaltete sich in der bundesdeutschen Pharmabranche bereits in den 1970er-Jahren; damit war die Branche womöglich eine Vorreiterin. Bemerkenswert ist zudem, dass diese Form der Immaterialisierung insbesondere durch eine verstärkte Regulierung des Arzneimittelmarktes erfolgte. Nicht nur globaler Wettbewerb oder eine marktorientierte Wirtschaftspolitik formten demnach den Kapitalismus des 21. Jahrhunderts, sondern – paradoxerweise – auch verschärfte nationalstaatliche Gesetze.

Die hier dargelegten Befunde beruhen auf einer Untersuchung der bundesdeutschen Pharmabranche. Ob sie sich für die Arzneimittelindustrie anderer Staaten bestätigen lassen, wäre eine weitergehende Frage. Im US-amerikanischen Fall deutet sich eine frühere Verteuerung von Patenten an, da die Food and Drug Administration bereits vor 1970 die Arzneimittelzulassung verschärfte.90 Für künftige Forschungen empfiehlt es sich zudem, andere Branchen einer ähnlichen Analyse zu unterziehen. Zu denken wäre an Technologieunternehmen, aber auch an die Automobilindustrie oder den Maschinenbau. Schließlich sollte versucht werden, den Bedeutungswandel anderen geistigen Eigentums – zumal das Urheberrecht und das Markenrecht – historiographisch zu fassen, zum Beispiel in der Medienwirtschaft, der Softwareindustrie oder der Luxusgüterherstellung. Die Zeitgeschichte des Kapitalismus und damit die Wirtschaftsgeschichte »nach dem Boom« lassen sich nur dann adäquat erzählen, wenn geistiges Eigentum als Einflussfaktor ernstgenommen wird. Für den Wandel bestimmter Unternehmensstrukturen und die Praxis der sogenannten Wissensgesellschaft ist seine Relevanz kaum zu überschätzen.

Anmerkungen:

1 Zuletzt: Lutz Raphael, Jenseits von Kohle und Stahl. Eine Gesellschaftsgeschichte Westeuropas nach dem Boom, Berlin 2019; Anselm Doering-Manteuffel/Lutz Raphael, Nach dem Boom. Perspektiven auf die Zeitgeschichte seit 1970, Göttingen 2008, 3., ergänzte Aufl. 2012; Werner Plumpe/André Steiner (Hg.), Der Mythos von der postindustriellen Welt. Wirtschaftlicher Strukturwandel in Deutschland 1960 bis 1990, Göttingen 2016. Zur Wissensgesellschaft: Margit Szöllösi-Janze, Wissensgesellschaft in Deutschland. Überlegungen zur Neubestimmung der deutschen Zeitgeschichte über Verwissenschaftlichungsprozesse, in: Geschichte und Gesellschaft 30 (2004), S. 277-313. Kritisch zum Begriff aus historischer Perspektive: Christiane Reinecke, Wissensgesellschaft und Informationsgesellschaft, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 11.2.2010.

2 Zu den Anfängen: Wolfgang Wimmer, »Wir haben fast immer was Neues«. Gesundheitswesen und Innovationen der Pharma-Industrie in Deutschland, 1880–1935, Berlin 1994, S. 85-90, S. 104-216; Axel C. Hüntelmann, Pharmaceutical Markets in the German Empire. Profits Between Risk, Altruism und Regulation, in: Historical Social Research/Historische Sozialforschung 36 (2011) H. 3, S. 182-201.

3 Carsten Burhop, The Transfer of Patents in Imperial Germany, in: Journal of Economic History 70 (2010), S. 921-939; Jochen Streb/Jörg Baten, Ursachen und Folgen erfolgreicher Patentaktivitäten im Deutschen Kaiserreich: Ein Forschungsbericht, in: Rolf Walter (Hg.), Innovationsgeschichte, Stuttgart 2007, S. 249-275; Alexander Donges/Felix Selgert, Technology Transfer via Foreign Patents in Germany, 1843–77, in: Economic History Review 72 (2019), S. 182-208; Louis Pahlow, Das Patent als Waffe im Wirtschaftskampf. Patentrecht und Kartellrecht in der Weimarer Republik, in: Diethelm Klippel/Martin Otto (Hg.), Geschichte des deutschen Patentrechts, Tübingen 2015, S. 109-127. Mit Blick auf die deutsche Pharmabranche: Axel C. Hüntelmann, Priority, Property, and Trust. Patent Law and Pharmaceuticals in the German Empire, in: InterDisciplines 3 (2012) H. 2, S. 194-226; Jean-Paul Gaudillière, Professional or Industrial Order? Patents, Biological Drugs, and the Pharmaceutical Capitalism in Early Twentieth Century Germany, in: History and Technology 24 (2008), S. 107-133; Louis Pahlow/Michael C. Schneider, Global Flows of Knowledge. Expectations toward Transnational Regulatory Aspects of Intellectual Property Rights in the 20th Century Chemical Industry, in: Management & Organizational History 14 (2019), S. 350-365.

4 Hannes Siegrist, Die Propertisierung von Gesellschaft und Kultur. Konstruktion und Institutionalisierung des Eigentums in der Moderne, in: Comparativ 16 (2006) H. 5/6, S. 9-52; Comparativ 21 (2011) H. 2: Intellectual Property Rights and Globalization, hg. von Isabella Löhr und Hannes Siegrist; Isabella Löhr, Die Globalisierung geistiger Eigentumsrechte. Neue Strukturen internationaler Zusammenarbeit 1886–1952, Göttingen 2010; Monika Dommann, Autoren und Apparate. Die Geschichte des Copyrights im Medienwandel, Frankfurt a.M. 2014.

5 Ulrich Bröckling, Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform, Frankfurt a.M. 2007; Jürgen Martschukat, Das Zeitalter der Fitness. Wie der Körper zum Zeichen für Erfolg und Leistung wurde, Frankfurt a.M. 2019; Ralf Ahrens/Marcus Böick/Marcel vom Lehn, Vermarktlichung. Zeithistorische Perspektiven auf ein umkämpftes Feld, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 12 (2015), S. 393-402; Rüdiger Graf (Hg.), Ökonomisierung. Debatten und Praktiken in der Zeitgeschichte, Göttingen 2019.

6 Alexander Engel, The Bang after the Boom: Understanding Financialization, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 12 (2015), S. 500-510; Hartmut Berghoff, Varieties of Financialization? Evidence from German Industry in the 1990s, in: Business History Review 90 (2016), S. 81-108; Frank Bösch (Hg.), Wege in die digitale Gesellschaft. Computernutzung in der Bundesrepublik 1955–1990, Göttingen 2018.

7 Jonathan Haskel/Stian Westlake, Capitalism without Capital. The Rise of Intangible Economy, Princeton 2017, S. 15-88.

8 Merck war von 1953 bis 1970 als AG organisiert, firmierte danach als E. Merck AG (bis 1995), um anschließend in die Rechtsform der KGaA überzugehen.

9 Nicht einbezogen werden konnte das Hoechst-Archiv, das nun bei der Sanofi-Aventis Deutschland GmbH liegt.

10 Corinna Ludwig, Amerikanische Herausforderungen. Deutsche Großunternehmen in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg, Frankfurt a.M. 2016, S. 45-49, S. 71-76; Carsten Burhop u.a., Merck. Von der Apotheke zum Weltkonzern, München 2018, S. 337.

11 Beispiel Hoechst: Wilhelm Bartmann, Zwischen Tradition und Fortschritt. Aus der Geschichte der Pharmabereiche von Bayer, Hoechst und Schering von 1935 bis 1975, Stuttgart 2003, S. 237, S. 242f.

12 Zur Dynamik im Außenhandel: Christian Marx, Between National Governance and the Internationalisation of Business. The Case of Four Major West German Producers of Chemicals, Pharmaceuticals and Fibres, 1945–2000, in: Business History 61 (2019), S. 833-862.

13 Zwischen den 1940er- und 1970er-Jahren verortet die aktuelle Forschung das »Golden Age« der Pharmaindustrie: Franco Malerba/Luigi Orsenigo, The Evolution of the Pharmaceutical Industry, in: Business History 57 (2015), S. 664-687, hier S. 668-673; Heiko Braun, Die »Pharmamarketing-Revolution«? – Eine Marketinggeschichte der Pharmabereiche von Bayer, Merck und Schering in den 1950er bis 1970er Jahren (Projektskizze), in: AKKUmulation 32 (2012), S. 1-12, hier S. 5.

14 Dietrich Nord, Arzneimittelkonsum in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Verhaltensanalyse von Pharma-Industrie, Arzt und Verbraucher, Stuttgart 1976, S. 22f.

15 Mengenmäßig exportierten bundesdeutsche Unternehmen zwar weltweit die meisten Arzneimittel; siehe Bartmann, Tradition (Anm. 11), S. 161, S. 443. Global führend in der Diversität von Arzneimitteln wurden jedoch US-amerikanische Unternehmen; siehe Graham Dutfield, Intellectual Property Rights and the Life Science Industries. A Twentieth Century History, Hampshire 2003, S. 100-106.

16 Bartmann, Tradition (Anm. 11), S. 48-112; Wimmer, Gesundheitswesen und Innovationen (Anm. 2), S. 107-196, S. 233-284; Tobias Cramer, Die Rückkehr ins Pharmageschäft. Marktstrategien der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. in Lateinamerika nach dem Ersten Weltkrieg, Berlin 2010.

17 Zu Schering: Wimmer, Gesundheitswesen und Innovationen (Anm. 2), S. 197-216; zu Merck: Carsten Burhop, Pharmaceutical Research in Wilhelmine Germany: The Case of E. Merck, in: Business History Review 83 (2009), S. 475-503.

18 Christopher Kobrak, National Cultures and International Competition. The Experience of Schering AG, 1851–1950, Cambridge 2002, S. 51-80; Burhop u.a., Merck (Anm. 10), S. 230-233.

19 Christian Bruhn u.a., Aus Berlin in alle Welt. Die Schering AG 1949–1971, Berlin 1998, S. 65-152.

20 Burhop u.a., Merck (Anm. 10), S. 435f.

21 Geschäftsberichte Bayer, 1971–1977, 1984–1999; Geschäftsberichte Hoechst, 1959–1998.

22 Geschäftsberichte Merck, 1967, 1985, 2000.

23 Geschäftsberichte Schering, 1965, 1984, 1997.

24 Martin Johnson/Raymond G. Stokes/Tobias Arndt, The Thalidomide Catastrophe. How It Happened, Who Was Responsible and Why the Search for Justice Continues After More Than Six Decades, Exeter 2018; Anne Helen Crumbach, Sprechen über Contergan. Zum diskursiven Umgang von Medizin, Presse und Politik mit Contergan in den 1960er Jahren, Bielefeld 2018; Niklas Lenhard-Schramm, Das Land Nordrhein-Westfalen und der Contergan-Skandal. Gesundheitsaufsicht und Strafjustiz in den »langen sechziger Jahren«, Göttingen 2016.

25 Jens Alber/Brigitte Bernardi-Schlenkuhn, Westeuropäische Gesundheitssysteme im Vergleich. Bundesrepublik Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Großbritannien, Frankfurt a.M. 1992, S. 142.

26 Beispielsweise Merck mit dem Film »Unter Garantie« (1964), Merck-Archiv, V15/201(b), oder Bayer mit dem Film »Pharma-Forschung ist nie zu Ende« (1977), Bayer-Archiv Leverkusen (nachfolgend BAL), 92-4-1. Siehe auch Malte Thießen, Immunisierte Gesellschaft. Impfen in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, Göttingen 2017, S. 212f.

27 Ute Stapel, Die Arzneimittelgesetze 1961 und 1976, Stuttgart 1988, S. 275-279.

28 Zeitgenössisch: Franz Spiess, Der Schutzumfang chemischer Stoffpatente im Rahmen des Schutzes der verschiedenen Kategorien chemischer Patente, in: Chemie Ingenieur Technik 40 (1968), S. 1127-1132, hier S. 1131.

29 Ralf Uhrich, Die Geschichte des Stoffschutzverbots im deutschen Patentrecht (1877–1968), in: Klippel/Otto, Geschichte (Anm. 3), S. 155-206.

30 Man erwartete eine Reduktion von Anmeldungen aufgrund der Einführung des Stoffpatentes. Spiess, Schutzumfang (Anm. 28).

31 Aktennotiz über eine Besprechung bei Merck, Darmstadt, über den Stoffschutz im Patentgesetz, am 8.3.1957, BAL 404-29, S. 2. Anwesend waren Vertreter der fünf bundesdeutschen Arzneimittelhersteller (Merck, Boehringer-Ingelheim, Hoechst, Schering, Bayer) und vier aus der Schweiz (Hoffmann-La Roche, Geigy, Sandoz, Ciba).

32 Beispiel Bayer: Erik Verg/Gottfried Plumpe/Heinz Schultheis, Meilensteine. 125 Jahre Bayer 1863–1988, Leverkusen 1988, S. 118-123.

33 Für Hoechst: Bartmann, Tradition (Anm. 11), S. 237, S. 242f.; für Merck: Burhop u.a., Merck (Anm. 10), S. 386-395.

34 Beispielhaft sind die Verhandlungen zwischen Bayer und Novo Industri 1959: BAL 404-29.

35 Davon zeugt ein Fall zwischen Merck und Ratiopharm von 1979, in dem sich das Darmstädter Unternehmen gegenüber dem langjährigen Geschäftspartner gütlich zeigte: Merck-Archiv, R10/347.

36 Beispielhaft: Schering und Nyegaard (1975): Schering-Archiv, SchA-061-014; Schering und Sandoz (1986): SchA-061-016; Bayer und Schenley (1949–1958): BAL 363-511. Die Analyse von Lizenzarrangements, auch über die Pharmabranche hinaus, enthält enorme Potentiale für die Zeit- und Wirtschaftsgeschichte, zumal für transnationale Verflechtungen.

37 Beispiel Merck in den frühen 1950er-Jahren: Organigramm, Merck-Archiv, F1/3; nach Einführung des Geschäftsbereichssystems: Bekanntmachung Nr. 11, Merck-Archiv, F4/54. Ähnlich Schering: Pharma Spartenleitung an Vorstand, 4.2.1982, SchA-B9-818.

38 Darauf lässt ein Ausbildungsplan der Patentabteilung von Bayer aus dem Jahr 1970 schließen: Dr. Schauerte/Ausbildung in Elberfeld, 9.6.1970, BAL 323-26/27.

39 Die Tabelle berücksichtigt damit nicht nur pharmarelevante Patente, sondern auch Patente aus den anderen Geschäftsfeldern der Unternehmen. Eine Trennung ist hier nicht ohne Weiteres möglich, da etwa Wirkstoffe auch Verwendung bei nicht-pharmazeutischen Produkten finden können.

40 Allerdings lässt sich daraus keine reduzierte Bedeutung von Patenten nach 1990 folgern, da die Anmeldungen nur ein schwacher Indikator dafür sind. Zur kritischen Würdigung von Patentdaten: Mark Spoerer/Jochen Streb, Neue deutsche Wirtschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts, München 2013, S. 51-54.

41 Eigene Darstellung; Datengrundlage DepatisNET. Ab 1977 sind auch die Anmeldungen beim Europäischen Patentamt enthalten, Priorität Deutschland. »Bayer« umfasst auch die Anmeldungen von Bayer HealthCare, Bayer Cropscience und Bayer Material Science, »Hoechst« diejenigen von Knapsack, Kalle AG, Laboratoires Hoechst, Hoechst, Marion Roussel, Aventis Pharma, Aventis Research and Technologies sowie Sanofi-Aventis Deutschland.

42 Rudolf Kopp, Vortragsmanuskript für die Betriebsrätekonferenz, 13.9.1978, S. 19, SchA-411-016.

43 Das Jahr 1971 war offenbar eine Zäsur: Rundschreiben zu Patentpolitik, 1.9.1971; Patentlagen, 3.9.1971, BAL 367-537.

44 Klaus Dänner, Patent- und Lizenzmanagement, Vortragsmanuskript Konzerntagung 30.8.1996, S. 3, BAL 501-017, Vol. 3.

45 Patentstrategien. Zum internen Gebrauch bei der Bayer AG und deren Tochtergesellschaften‚ Leverkusen 1999, S. 14, BAL 361-141.

46 Ebd., S. 15.

47 Diese wichtigsten Märkte umfassten Europa (sieben Länder), Japan, Kanada und die USA. Patentstrategien (Anm. 45), S. 20f.

48 Rundschreiben (Anm. 43).

49 Z.B.: Daten Zahlen Fakten 1979, S. 81, SchA-B1-64.

50 Zwangslizenzen sind gesetzlich festgelegte Nutzungsgebühren für laufende Patente; sie dienen dazu, die negativen (Monopol-)Effekte geltender Patente zu reduzieren. Ungeachtet der Einführung dieses Instruments (für Pharmaprodukte) führte TRIPS eher zu einer Stärkung des internationalen Patentrechts. Dutfield, Intellectual Property Rights (Anm. 15), S. 65-69. Zur Vorgeschichte: Margrit Seckelmann, From the Paris Convention (1883) to the TRIPS Agreement (1994): The History of the International Patent Agreements as a History of Propertisation?, in: Comparativ 21 (2011) H. 2, S. 46-63.

51 Bei Schering entstand 1985 in der Pharmasparte ein übergreifendes Komitee: Protokoll Spartenleitung Pharma, 22.1.1985, SchA-B9-551.

53 Am Beispiel Merck: Burhop, Pharmaceutical Research (Anm. 17), S. 483.

54 Eigene Darstellung; Datenquellen: Geschäftsberichte Bayer, Merck und Schering 1958–2000, Geschäftsberichte Hoechst 1958–1998, interne Akten Schering. Daten bei Hoechst 1973 bis 1985 enthalten Werte von »Hoechst Welt«. Die Reihe von Hoechst endet 1998. Bei Bayer und Merck beginnen die »1950er« erst 1958, bei Schering 1953, bei Hoechst bereits 1952.

55 Grundlage der Preisbereinigung ist der Index der OECD zu Produzentenpreisen für die Bundesrepublik Deutschland ab 1955: <https://stats.oecd.org/index.aspx?lang=en#>.

56 Geschäftsbericht Merck, 1996; Geschäftsbericht Hoechst, 1998; Geschäftsbericht Bayer, 1998.

57 Eigene Darstellung; Datenquellen und ergänzende Hinweise wie Anm. 54. Einzige Abweichung: Bei Schering beginnen die »1950er« hier bereits 1951.

58 Eigene Darstellung; Datengrundlage: Geschäftsberichte Bayer, Hoechst, Merck und Schering, 1966–1990.

59 Geschäftsberichte Merck, 1975–2000; Geschäftsberichte Schering, 1975–2000; Geschäftsberichte Bayer, 1975–2000; Geschäftsberichte Hoechst, 1975–1998. Siehe auch Tab. 2 und 3, Werte für Konzerne. Erklären lässt sich dieser Unterschied damit, dass die Mischkonzerne Bayer und Hoechst zunehmend ihre Produktion ins Ausland verlagerten und sich Anlageinvestitionen weniger stark in den AG-Zahlen niederschlugen. Folglich kam es auch deshalb zu einer Steigerung des relativen F&E-Anteils, da die F&E-Aktivitäten meist in der Bundesrepublik verblieben.

60 Stapel, Arzneimittelgesetze (Anm. 27), S. 377-382, S. 415-420.

61 Zu den Beteiligten gehörten neben den hier betrachteten vier Unternehmen auch Knoll, Boehringer Ingelheim und Boehringer Mannheim. Dieser Verbund wird auch »Freundeskreis« genannt: Braun, »Pharmamarketing-Revolution« (Anm. 13), S. 3. Diese Unternehmen gründeten als Interessengemeinschaft die Medizinisch-Pharmazeutische Studiengesellschaft. Siehe Bruhn u.a., Schering (Anm. 19), S. 217.

62 Protokoll der 58. Sitzung des Arbeitskreises Betriebswirtschaft (MPS 7er Kreis) am 5.11.1993 bei Knoll AG in Ludwigshafen, SchA-REGION EMEA-045-258.

63 So z.B. Forschungskostenaufstellungen bei Bayer: Projektkosten der Pharmaforschung, 1970, BAL 323-159; Tätigkeitsbericht 1966, 17.5.1967, S. 2, BAL 393-8.

64 Eigene Darstellung; Datenquellen: Tab. 1 und 2, Preisbereinigung: Produzentenpreise seit 1955, OECD (Anm. 55). Einschränkungen wie oben. Tab. 5 weist grundsätzlich die AG/KGaA-Zahlen aus; bei Bayer (2) und Hoechst sind es Konzernzahlen. 1998 dient als Basisjahr, anhand dessen sich die inflationsbereinigten Werte berechnen.

65 Vgl. Tab. 1 in diesem Aufsatz.

66 Nichtdestotrotz sind Ertragswerte von Patenten ein sinnvollerer Indikator als Substanzwerte. Sie dürften sich aber in einem ähnlichen Trend bewegt haben, da mit dem verstärkten Auslandseinsatz der Unternehmen auch die Absatzchancen von Medikamenten stiegen, die in der Bundesrepublik entwickelt wurden.

67 Dutfield, Intellectual Property Rights (Anm. 15), S. 107f.

68 Malerba/Orsenigo, Evolution (Anm. 13), S. 678-680; Alfonso Gambardella, Science and Innovation. The US Pharmaceutical Industry during the 1980s, Cambridge 1995, S. 61-81.

69 Lizenzkonzept vom 23.8.1990, Merck-Archiv, R5/212a. Auch für Bayer wurden Forschungskooperationen in den 1990er-Jahren immer wichtiger, wie 1995 ein führender Manager im F&E-Bereich hervorhob: Pol Bamelis, Forschungsstrategie bei Bayer, Vortragsmanuskript Konzerntagung 31.8.1995, S. 14, BAL 501-017-2.

70 Louis Galambos/Jeffrey L. Sturchio, Pharmaceutical Firms and the Transition to Biotechnology: A Study in Strategic Innovation, in: Business History Review 72 (1998), S. 250-278.

71 Alber/Bernardi-Schlenkuhn, Westeuropäische Gesundheitssysteme (Anm. 25), S. 60f.; Heiner Geißler, Krankenversicherungsbudget. Eine Vorausschätzung der finanziellen Entwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung für die Jahre 1973–1978 sowie eine Analyse der Entwicklung in den Jahren 1960–1973, Mainz 1974.

72 Volker Ulrich, Preis- und Mengeneffekte im Gesundheitswesen, Frankfurt a.M. 1988, S. 203.

73 Ebd., S. 214, S. 216.

74 Volker Friedrich/Adam Hehn/Rolf Rosenbrock, Neunmal teurer als Gold. Die Arzneimittelversorgung in der Bundesrepublik. Aus der Arbeit der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler (VFW), Reinbek 1977.

75 Ebd., S. 124.

76 Bei Merck erwog man eine einstweilige Verfügung, um das Buch aus dem Verkehr zu ziehen: Aktennotiz Betr.: Neunmal teurer als Gold, 19.1.1977, Merck-Archiv, V15/76. Reaktion von Schering: Presseinformation, 6.1.1977, SchA-037-002.

77 Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (Hg.), Wer gefährdet das deutsche Gesundheitswesen? Stellungnahme des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie zu dem Buch »Neunmal teurer als Gold«, Frankfurt a.M. 1977.

78 Argumente und Fakten zur gesundheitspolitischen Diskussion… auf den Punkt gebracht, 4. Aufl. Leverkusen 1997, BAL 168-0002-16. Die erste Auflage erschien 1989. Ebd., S. 4.

79 Medizinisch-Pharmazeutische Studiengesellschaft (Hg.), Zur Arzneimitteldiskussion. Zusammenfassende Darstellung der wichtigsten Argumente aus einer aktuellen Diskussion. Dokumentation, Frankfurt a.M. 1969, Merck-Archiv, V15/172.

80 Friedrich/Hehn/Rosenbrock, Neunmal teurer als Gold (Anm. 74), Rückseite.

81 Kopp, Vortragsmanuskript (Anm. 42), S. 17.

82 Protokoll 51. Sitzung Zentralkommission Forschung am 18.5.1979, S. 4f., BAL 411-016.

83 Kopp, Vortragsmanuskript (Anm. 42), S. 19.

84 Dieter Bartling, Entwurf des Aufsatzes »Entwicklung eines Arzneimittels. Der lange Weg vom Laboratorium zum Patienten«, 30.9.1982, Merck-Archiv, K15/12b; W. Dietrich, Schering Kolloquium vom 5.7.1982, Vortragsmanuskript, SchA-B1-263, S. 7.

85 Dietrich, Schering Kolloquium (Anm. 84), S. 7; Daten Zahlen Fakten (Anm. 49), S. 81.

86 Betriebliche Erfolgsrechnung der Schering AG, Geschäftsjahr 1977, S. 16-18, Anlagen 4a und 4b, SchA-B8-869.

87 Eine Ausnahme bildet Bayer, wo Kosten für kleinere Vertriebs- und Produktionseinheiten eingingen. Protokoll (Anm. 62).

88 Argumente und Fakten (Anm. 78), S. 8.

89 So viele Patentanmeldungen liefen nach Unternehmensangaben im Durchschnitt bei der Entwicklung eines neuen Medikamentes an, etwa bei Merck: Bartling, Entwurf (Anm. 84), und bei Bayer: Dänner, Patent- und Lizenzmanagement (Anm. 44), S. 2. Die Rechnung bezieht die Werte der F&E-Kosten je Patent ein (Nominalwert), wie sie in Tab. 5 für Schering für die 1980er- und 1990er-Jahre angegeben sind.

90 Gerald D. Laubach, Federal Regulation and Pharmaceutical Innovation, in: Proceedings of the Academy of Political Science 33 (1980) H. 4, S. 60-80.