Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen,

Bd. 1: Wandlungen des Verhaltens

in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes,

Bd. 2: Wandlungen der Gesellschaft:

Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation,

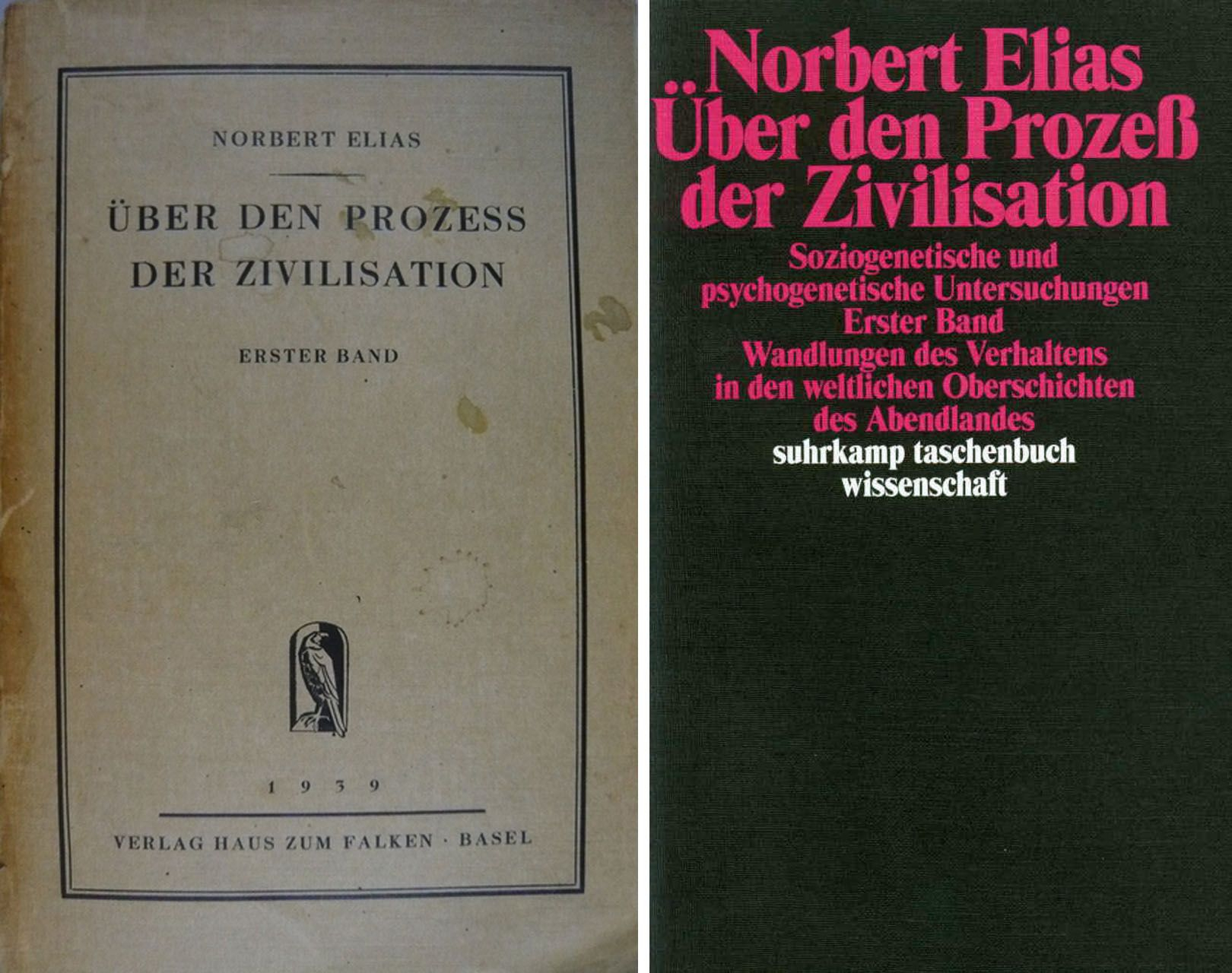

Basel: Haus zum Falken 1939;

2., um eine Einleitung vermehrte Aufl., 2 Bde., Bern: Francke 1969,

Tb.-Ausg.: 2 Bde., Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1976 (und öfter).

Die Zitate im Text folgen der letztgenannten Ausgabe.

»Im Zentrum dieser Untersuchung stehen Verhaltensweisen, die man als typisch für die abendländisch zivilisierten Menschen ansieht. Die Frage, die sie uns aufgeben, ist einfach genug. Die Menschen des Abendlandes haben sich nicht von jeher in der Weise verhalten, die wir heute als typisch für sie und als Kennzeichen des ›zivilisierten‹ Menschen anzusehen pflegen. […] Wie ging eigentlich diese Veränderung, diese ›Zivilisation‹ im Abendlande vor sich? Worin bestand sie? Und welches waren ihre Antriebe, ihre Ursachen oder Motoren?« (Bd. 1, S. LXXI-LXXII) So beginnt Norbert Elias’ 1939 erstmals veröffentlichte Arbeit »Über den Prozeß der Zivilisation«.[1] Bis heute zählt sie zu den am meisten rezipierten Studien, die die deutschsprachige Soziologie je hervorgebracht hat. Während die Erstveröffentlichung – bedingt nicht zuletzt durch die politische Situation in Europa – kaum Beachtung fand, begann mit der ersten Taschenbuchausgabe von 1976 eine Debatte, die das Werk nicht nur über die Grenzen der Soziologie hinaus, sondern auch jenseits des Elfenbeinturms der Wissenschaften bekannt gemacht hat. Sucht man nach den Gründen für die anhaltende Popularität und Strahlkraft des Werks, lassen sich zwei Motive identifizieren. Zunächst ist zu konstatieren, dass Elias auf die von ihm gestellten Fragen eine empirisch gesättigte, theoretisch innovative und methodologisch anregende Antwort entwickelte. Ein Grund liegt also zweifellos in der wissenschaftlichen Originalität des Werks. Ausschlaggebend für den langfristigen Erfolg des Buches auch außerhalb der Soziologie und sogar außerhalb der Wissenschaft scheint jedoch ein zweiter Grund zu sein: Die Studie liefert eine historisch-soziologische Fundierung eines zentralen Elements der Selbstbeschreibung moderner Gesellschaften, indem sie die Vorstellung einer zunehmenden Gewaltlosigkeit der Moderne stützt. Während es sich beim ersten Grund um einen im engeren Sinne wissenschaftlichen handelt, stellt der zweite das Werk in den Horizont moderner Selbstbefragungs- und Selbstvergewisserungsdiskurse.

Dabei sind Autor und Werk selbst Teil der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Elias erarbeitete den Text im englischen Exil. Denn nach der Machteroberung der Nationalsozialisten 1933 war seine Wirkungsstätte, das Institut für Soziologie der noch jungen Universität Frankfurt am Main, geschlossen worden. Noch im selben Jahr hatte er sich nach Paris abgesetzt. Zwei Jahre später konnte Elias durch Vermittlung von Freunden nach Großbritannien weiterreisen, wo er im legendären Lesesaal des British Museum die Arbeit an seinem opus magnum begann.[2] Dieses nahm Fragen nach den Wechselbeziehungen zwischen Individuum und Gesellschaft aus seiner Habilitationsschrift über die höfische Gesellschaft auf[3] und dachte sie im Lichte neuen empirischen Materials und einer breiteren theoretischen Fragestellung weiter.[4] Die Okkupation der Tschechoslowakei durch die Nationalsozialisten verhinderte die zunächst anvisierte Veröffentlichung im Prager »Academia«-Verlag. Doch gelang es Elias, den Verleger Fritz Karger für den Text zu begeistern, der 1936 den Exilverlag »Haus zum Falken« gegründet und es sich zur Aufgabe gemacht hatte, deutschsprachige Arbeiten herauszubringen, die im Deutschen Reich nicht mehr veröffentlicht werden konnten.[5] In diesem Verlag erschien 1939 die Erstausgabe. Doch verhinderte die Kriegssituation, die sich auch auf den wissenschaftlichen (Rezensions-)Betrieb auswirkte, eine angemessene Rezeption. Dass der Autor ab 1940 in einem Kriegsgefangenenlager auf der Isle of Man interniert war und sich nach Kriegsende an der Universität Leicester, abgeschnitten von der deutschsprachigen Soziologie, eine neue berufliche Existenz in einem anglophonen Umfeld aufbauen musste, erschwerte die Verbreitung des Werks zusätzlich.

Der Durchbruch kam erst Ende der 1960er-Jahre, als eine Zufallsbegegnung mit dem Soziologen Gerhard Grohs in Ghana dazu führte, dass der in Deutschland vergessene oder tot geglaubte Elias für das Wintersemester 1965/66 als Gastprofessor an die Universität Münster eingeladen wurde.[6] Der Zulauf der Studierenden und das Interesse der KollegInnen führte dazu, dass die noch verfügbaren Exemplare der Erstauflage rasch vergriffen waren und sich der Francke-Verlag (Bern), in dem der Exilverlag »Haus zum Falken« aufgegangen war, zu einer zweiten Auflage bereitfand. Der eigentliche Siegeszug begann, als der Lektor Friedhelm Herborth den Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld überzeugen konnte, das zweibändige Werk als Taschenbuch herauszubringen. Die 1976 erschienene Ausgabe verkaufte sich bereits im ersten Jahr 20.000-mal.[7] Dank der Präsenz des Autors in der Bundesrepublik – auf die Gastprofessur in Münster folgten Einladungen an andere Universitäten – und der Verfügbarkeit seiner Werke in Bibliotheken und Buchhandlungen begann also 30 Jahre nach der Erstveröffentlichung von Elias’ opus magnum die intensive Beschäftigung mit seinen Ideen. Getragen wurde diese (Wieder-)Entdeckung des Autors in Deutschland vor allem von Angehörigen der 1968er-Generation, die vor dem Hintergrund marxistischer Einflüsse besondere Offenheit für die an langfristigen historischen Entwicklungen interessierte Prozesssoziologie zeigten.[8]

(Teutopress/Süddeutsche Zeitung Photo)

Die sozialwissenschaftliche Innovationskraft von Elias’ Untersuchung bestand darin, dass sie ein zentrales Argument klassischer Herrschafts- und Staatstheorien prozess- und emotionssoziologisch reformulierte. Im Zentrum solcher Theorien steht die Frage, wie soziale Ordnung möglich ist angesichts der konstitutiven Gewaltfähigkeit des Menschen. Wie können für alle verbindliche Regeln etabliert werden, wenn im Prinzip jeder imstande ist, mittels Gewalt eigene Interessen auch gegen geltende Regeln durchzusetzen?

Seit den grundlegenden staatstheoretischen Schriften von Jean Bodin[9] und Thomas Hobbes[10] galt die Etablierung eines Gewaltmonopols als das Charakteristikum moderner – oder mit Elias’ Vokabular: »abendländisch zivilisierter« – Herrschaftskonstellationen. Dieses Monopol wurde als eine Zwangsinstitution gesehen, der sich Menschen jedoch aus Vernunft unterwerfen, weil nur so das allgegenwärtige Problem der Gewalt in der Gesellschaft einigermaßen stabil gelöst werden kann. Einen ersten Schritt zur Soziologisierung dieses Arguments stellte Anfang des 20. Jahrhunderts Max Webers Herrschaftssoziologie dar, die mit der Einführung des Begriffs der Legitimität die Aufmerksamkeit darauf lenkte, dass sich Herrschaft allein über Zwang nicht stabilisieren lässt, sondern dass sie auf den Glauben an ihre Geltung angewiesen ist. Elias nun radikalisierte den soziologischen Blick, indem er zeigte, dass die Etablierung funktionierender Gewaltmonopole in den europäischen Nationalstaaten nicht bloß auf die Ausbildung effizienter Institutionen zurückzuführen war, sondern ebenso auf die gleichzeitig fortschreitende Verinnerlichung von Verhaltensnormen, die kontinuierliche Verwandlung von Fremdzwängen in Selbstzwänge und die damit einhergehenden Veränderungen von Körperstrukturen (Bd. 2, S. 312-336). Die Entfaltung dieses Arguments war nicht nur theoretisch originell, sondern auch methodologisch wegweisend. Denn die von Elias eröffnete Perspektive stellt sich bewusst gegen einen in Teilen der Sozialwissenschaften bis heute selbstverständlichen analytischen Dualismus: denjenigen aus »Individuum« und »Gesellschaft« (Bd. 1, S. XVIII, S. XLIIIff.). In seiner empirisch detailreichen Studie, an deren Beginn nicht die Frage nach dem Wandel von Herrschaftsstrukturen steht, sondern diejenige nach der Transformation von Affektstrukturen, konnte Elias zeigen, dass beide Prozesse zusammengehören. In einer Art Ko-Evolution sind Affekt- und Gesellschaftsstrukturen aufs Engste miteinander verwoben. Die Internalisierung von Verhaltensgeboten, die Anhebung von Scham- und Peinlichkeitsschwellen sowie die Steigerung von Empathie und Rationalität beim Einzelnen vollziehen sich parallel zur Zentralisierung von Gesellschaften in Form von Gewalt- und Steuermonopolen. Beide Dynamiken bedingen und verstärken einander. Moderne Subjekte und moderne Staaten, so könnte man die zentrale Einsicht des Werks zusammenfassen, sind Produkte ein und desselben Prozesses, dessen Geschichte und Vorgeschichte Elias für einen Zeitraum von rund 1.000 Jahren verfolgte.

Aufgrund dieser Verknüpfung von Herrschafts-, Emotions- und Prozesssoziologie wurde Elias’ »Prozeß der Zivilisation« auch in angrenzenden Forschungsfeldern zu einer wichtigen Referenz. Ausschlaggebend für die Strahlkraft des Werks über die Sozialwissenschaften hinaus waren und sind jedoch nicht diese theoretischen und methodischen Innovationen, sondern seine impliziten normativen Elemente.

Indem Elias die Veränderung von Affektstrukturen an den Wandel von Gesellschafts- und Herrschaftsstrukturen bindet, wird das Verhältnis des »abendländisch zivilisierten« Menschen zur Gewalt der argumentative Fluchtpunkt der Analyse. Elias rekonstruiert, wie es parallel zur Zentralisierung von Herrschaftsstrukturen zu einer immer stärkeren Selbstkontrolle aggressiver Affekte kam, etwa bei der »Verhöflichung« von Kriegern ab dem 16. Jahrhundert (Bd. 2, S. 351-369). Dabei unterstreicht er, dass diese Reduktion oder Sublimation von Aggressivität nicht isoliert von der wachsenden Selbstkontrolle in anderen Lebensbereichen zu verstehen ist; dass der Rückgang der Gewaltneigung also Teil eines Prozesses der Umformung eines ganzen Habitus war, in dessen Zuge sich etwa auch Gepflogenheiten bei Tisch, bei der Verrichtung der Notdurft, von Schlafarrangements in der Familie u.ä. veränderten. Dadurch kommt in modernen Gesellschaften Gewalt regelmäßig nur noch in räumlich und zeitlich fest umrissenen Enklaven vor – beispielsweise im Krieg, im Sport oder in sogenannten kriminellen Milieus, in denen sich (legitimer- oder illegitimerweise) ein abweichender Habitus reproduziert.

So lässt sich die in zwei Bänden entwickelte differenzierte Analyse letztlich auf ein einziges Argument engführen: Die Moderne sei charakterisiert durch einen historischen Langzeittrend des Rückgangs von Gewalt. Damit wiederholt und bekräftigt diese in ihren Detailbefunden immer wieder überraschende Arbeit ein zentrales Motiv der Fortschrittserzählung der Moderne, nämlich den Mythos vom Verschwinden der Gewalt. Es ist dieses Argument, das im Zentrum der Rezeption des Werks steht und es bis heute aktuell hält. Dem breiten Publikum ist Elias nicht für seine prozess- und emotionssoziologische Reformulierung der Herrschaftssoziologie bekannt. Vielmehr gilt er als der Soziologe, der gezeigt – oder gar »bewiesen« – hat, dass die Moderne nicht nur Normen und Institutionen etabliert, die Gewalt ächten, verbieten und effektiv unterbinden, sondern dass die Gewalt dem modernen Menschen auch leiblich und affektiv fremd wird.

Angesichts dessen fällt in öffentlichen Debatten der Name Elias gerade dann besonders oft, wenn Gewaltereignisse moderne Selbstgewissheiten erschüttern, wie angesichts der Staatstransformationskriege nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zu Beginn der 1990er-Jahre[11] oder unter dem Eindruck der Anschläge vom 11. September 2001 und des darauf folgenden War on Terror.[12] Konfrontiert mit solchen Ereignissen vermag die Vorstellung zu beruhigen, die Moderne sei langfristig durch einen Rückgang der Gewalt charakterisiert. Diese Annahme macht es möglich, tagesaktuelle Ereignisse in den Horizont einer größeren, letztlich positiven Entwicklung einzuordnen.

Doch greift eine solche Vorstellung zu kurz. Und zwar nicht nur deshalb, weil sich – wie der Ethnologe Hans Peter Duerr in jahrelanger Arbeit vorgeführt hat – über Elias’ empirische Rekonstruktionen trefflich streiten lässt.[13] Die Fähigkeit zur Gewalt bleibt Teil der conditio humana. Wir sind »verletzungsoffen« und »verletzungsmächtig«,[14] unsere Haut ist dünn, und es braucht nicht viel, um den Körper eines anderen lebensgefährlich zu schädigen. Kein »zivilisatorischer Fortschritt« vermag daran etwas zu ändern. Gewaltkontrolle ist deshalb eine zentrale Herausforderung aller Prozesse sozialer Ordnungsbildung.[15] Doch auch wo es gelingt, diese Ordnung zu etablieren – wie in den von Elias beschriebenen Staatsbildungsprozessen –, bleiben Gewaltpraktiken präsent. Denn das Gewaltmonopol ist selbst auf die Drohung mit und die zumindest gelegentliche Ausübung von Gewalt angewiesen. Gewaltkontrolle erfordert also die Reproduktion von Gewaltpotential – klassisch in Form von Armeen und Polizeien. Aus dieser Paradoxie gibt es kein Entkommen. Die weitreichende Zurückdrängung gewaltsamer Interaktionen aus dem Alltag verlangt die organisierte Herstellung von Gewaltpotentialen an eigens dafür vorgesehenen Orten.

Deshalb verschwindet auch in den »abendländisch zivilisierten« Gesellschaften die Gewalt keineswegs. Was sich jedoch ändert, sind die Möglichkeiten, unter denen sie ausgeübt werden kann.[16] Charakteristisch für das Gewaltverhältnis der Moderne ist die Verbindung zweier widersprüchlicher Dynamiken: Die massive Delegitimierung und Skandalisierung von Gewalt geht Hand in Hand mit einer kontinuierlichen, bürokratisch und technologisch vorangetriebenen Steigerung staatlicher Gewaltpotentiale, die als Garanten genau dieser Wertordnung gelten. Und je unselbstverständlicher den modernen Subjekten die Gewalt wird, umso mehr müssen gerade Staaten in Institutionen und Praktiken investieren, welche die zur Reproduktion von Gewaltmonopolen notwendige Gewaltkompetenz vorhalten. Somit ist die Moderne zwar tatsächlich normativ gewaltavers, aber empirisch alles andere als gewaltarm. Vielmehr führt die Delegitimierung und Ächtung der Gewalt dazu, dass sich die Bedingungen ändern, unter denen sie ausgeübt werden kann.

So bringt die Moderne spezifische Narrative der Rechtfertigung von Gewalt hervor – von der Doktrin des gerechten Krieges über die Verteidigung der Menschenrechte oder das Selbstbestimmungsrecht der Völker bis zur Responsibility to Protect –, und politische Akteure bemühen sich, eigene Gewalthandlungen im Lichte dieser Narrative lesbar zu machen. Darüber hinaus erzeugt die Moderne Praktiken, die – wissend um die normative und affektive Gewaltaversion moderner Subjekte – darauf zielen, Gewalthandlungen dem Blick der Öffentlichkeit zu entziehen. Die fortschreitende Perfektionierung von Distanzgewalt oder die Zunahme von Militäreinsätzen, die ohne parlamentarischen Beschluss möglich sind,[17] illustrieren diese Entwicklung. Zugleich lässt sich beobachten, dass die normative und affektive Ablehnung der Gewalt, welche Elias als »Prozeß der Zivilisation« beschrieben hat, in einer paradoxen Wendung Gewalt zu einer besonders attraktiven Handlungsoption machen kann. Weil moderne Subjekte empfindlich auf Gewalthandlungen reagieren – nicht nur auf solche, die sie in actu selbst erleben, sondern ebenso auf solche, die sie etwa über die Medien beobachten –, produziert Gewalt Aufmerksamkeit, die sich auch für politische Zwecke nutzen lässt.

Die Vernachlässigung des Paradoxons der Gewaltkontrolle und dessen systematischer Effekte stellt den blinden Fleck der Elias’schen Analyse dar. Allzu schnell schließt er von der normativen und affektiven Abneigung gegen die Gewalt auf deren Rückgang. Zwar plädiert Elias in seinem Werk immer wieder für eine furchtlos an der Realität ausgerichtete Soziologie: »Es müßte mehr Menschen geben wie mich, die keine Angst davor haben, was sie entdecken.«[18] In seiner Analyse des Verhältnisses moderner Gesellschaften zur Gewalt (das letztlich den eigenen Lebensweg des gebürtigen Breslauers und deutsch-jüdischen Emigranten geprägt hat) scheint er diesem Ideal kaum gerecht zu werden. Zurückzuführen ist dies jedoch vor allem darauf, dass es Elias in »Über den Prozeß der Zivilisation« – anders als vielen seiner Rezipienten – nicht darum ging, eine Geschichte der Gewalt zu schreiben. Sein Ziel war es, eine Prozesssoziologie zu etablieren, die Individuum und Gesellschaft in ihrem wechselseitig bedingten Geworden-Sein untersuchen sollte – gegen die behavioristischen und strukturfunktionalistischen Tendenzen seiner Zeit.[19]

Deshalb folgt aus der Infragestellung der im Werk entfalteten zivilisationstheoretischen Thesen keineswegs der Schluss, dieses Buch könne beiseitegelegt werden. Im Gegenteil! Elias’ prozess- und emotionssoziologische Reflexionen sind für das Nachdenken über Gewalt in der Gegenwart hochrelevant, besonders wenn man sie in den Horizont einer globalen Moderne stellt. Beispielsweise werfen sie die Frage auf, wie sich die Interdependenz der Transformation von Herrschafts- und Subjektstrukturen unter den Bedingungen beschleunigter, von außen induzierter Staatsbildung darstellt, wie sie im Globalen Süden die Regel ist. Elias’ Thesen regen auch dazu an, über die Effekte der Gewaltaversion moderner Subjekte auf die (internationale) Politik nachzudenken, die unter Bedingungen globaler medialer Beobachtung agiert. Und obwohl (oder gerade weil?) das Werk in seiner Zentralaussage am wenigsten zu überzeugen vermag, fordert es doch dazu auf, sich der Frage zu stellen, wie eine fundierte und zugleich engagierte sozialwissenschaftliche Beschäftigung mit den brennenden ethisch-politischen Problemen der Gegenwart aussehen kann.

Anmerkungen:

[1] Das Zitat stammt aus dem Vorwort zur ersten Ausgabe, das mit »September 1936« datiert ist.

[2] Norbert Elias über sich selbst, Frankfurt a.M. 1990, S. 70f.

[3] Elias hatte die Schrift »Der höfische Mensch« 1933 fertiggestellt. Aufgrund der Schließung des Instituts konnte das Habilitationsverfahren jedoch nicht zu Ende geführt werden. Der Text erschien erst nach der Wiederentdeckung von Elias’ Werk in Deutschland unter anderem Titel: Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und der höfischen Aristokratie, Neuwied 1969.

[4] Hierzu ausführlich Hermann Korte, Über Norbert Elias. Das Werden eines Menschenwissenschaftlers, Frankfurt a.M. 1988, 3. Aufl. Wiesbaden 2013, S. 175ff.

[5] Ebd., S. 14-17.

[6] Hermann Korte, Von Ghana über Heidelberg nach Münster, in: Stefanie Ernst/Hermann Korte (Hg.), Gesellschaftsprozesse und individuelle Praxis. Vorlesungsreihe zur Erinnerung an Norbert Elias, Wiesbaden 2017, S. 9-14.

[7] Korte, Über Norbert Elias (Anm. 4), S. 14-17, S. 30f.

[8] Stefanie Ernst, »Ein Anlass, über bestimmte grundlegende Fragen des Faches neu nachzudenken.« Über die Entwicklung prozesstheoretischen Denkens in Europa, in: Ernst/Korte, Gesellschaftsprozesse (Anm. 6), S. 23-43, hier S. 25.

[9] Jean Bodin, Sechs Bücher über den Staat [1576], München 1983.

[10] Thomas Hobbes, Leviathan. Oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates [1651], Frankfurt a.M. 1984.

[11] Z.B. Helga Nowotny (Hg.), Macht und Ohnmacht im neuen Europa. Zur Aktualität der Soziologie von Norbert Elias, Wien 1993.

[12] Steven Pinker, The Better Angels of our Nature. The Decline of Violence in History and its Causes, London 2011.

[13] Hans Peter Duerr, Der Mythos vom Zivilisationsprozeß, 5 Bde., Frankfurt a.M. 1988–2002. Siehe auch Michael Hinz, Der Zivilisationsprozess: Mythos oder Realität? Wissenschaftssoziologische Untersuchungen zur Elias-Duerr-Kontroverse, Opladen 2002.

[14] Heinrich Popitz, Phänomene der Macht. Autorität, Herrschaft, Gewalt, Technik, Tübingen 1986, 2., stark erweiterte Aufl. 1992.

[15] Ebd., S. 43-78.

[16] Zum Folgenden ausführlich Teresa Koloma Beck/Tobias Werron, Violent Conflictition: Armed Conflicts and Global Competition for Attention and Legitimacy, in: International Journal of Politics, Culture, and Society 31 (2018), S. 275-296. Siehe auch Teresa Koloma Beck, (Staats-)Gewalt und moderne Gesellschaft. Der Mythos vom Verschwinden der Gewalt, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 67 (2017) H. 4, S. 16-21.

[17] So ist beispielsweise in den USA seit Jahren die Ausweitung sogenannter Special Operations zu beobachten, die vom Präsidenten direkt genehmigt werden und keine parlamentarische Aussprache erfordern. Auch der Einsatz privater Militär- und Sicherheitsdienste kann diese Funktion erfüllen. In Deutschland sind aus historischen Gründen die Hürden für solche Vorgehensweisen jedoch sehr hoch.

[18] Norbert Elias über sich selbst (Anm. 2), S. 63.

[19] Dies wird etwa dadurch deutlich, dass die Einleitung zur 2. Auflage von 1969 kein Wort über die Gewaltexzesse der NS-Zeit verliert, sondern ganz auf die Herleitung und Erläuterung des prozesssoziologischen Ansatzes fokussiert ist (Bd. 1, S. VII-LXX). Zivilisationstheoretische Überlegungen zum Aufstieg der NSDAP und den Gewaltexzessen der NS-Zeit finden sich vor allem in dieser Textsammlung: Norbert Elias, Studien über die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert, hg. von Michael Schröter, Frankfurt a.M. 1989, sowie im schon zitierten biographischen Interview: Norbert Elias über sich selbst (Anm. 2).

Zum Weiterlesen:

Das Register der Rubrik »Neu gelesen« finden Sie hier.

![Späte Anerkennung: Norbert Elias (1897–1990) und sein Werk wurden in der Bundesrepublik erst seit Ende der 1960er-Jahre breit beachtet. An der Universität Bielefeld (hier ein Foto vom April 1983) erhielt er 1980 die Ehrendoktorwürde und war von 1978 bis 1984 an verschiedenen Forschungsgruppen des Zentrums für interdisziplinäre Forschung beteiligt, unter anderem in Zusammenarbeit mit Reinhart Koselleck.(Teutopress/Süddeutsche Zeitung Photo) Selbstmord von Walter Dönicke, Volkssturm-Bataillonsführer und früherer Oberbürgermeister (1937/38), im Leipziger Neuen Rathaus, 19. April 1945 (Wikimedia Commons, National Archives and Record Administration [NARA]/Public Domain)](/sites/default/files/medien/cumulus/2018-2/Beck/resized/3617.jpg)