- »A jungle-like world«:

Der Clash als Antwort auf den post-Cold War moment - »Culture matters«:

Der Clash als Antwort auf die Idee der Modernisierung - »Cultural suicide«:

Der Clash als gesellschaftspolitische Intervention in den USA

The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order,

New York: Simon and Schuster 1996;

dt.: Der Kampf der Kulturen.

Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert.

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Holger Fliessbach,

München: Europa-Verlag 1996;

zahlreiche weitere Auflagen und Übersetzungen.

Die Seitenzahlen der Zitate im Text folgen der amerikanischen Erstausgabe.

Nach dem Ende des Kalten Krieges gewann ein spezifisches Genre von Büchern an Popularität, die durch klangvolle Titel auf sich aufmerksam machten und versprachen, sowohl das globale Geschehen zu erklären als auch die künftige Rolle der USA in der Welt zu skizzieren. Dabei wurde der große Wurf meist eher angekündigt als tatsächlich erzielt. Wenige dieser Bücher erwiesen sich jedoch als so breitenwirksam und langlebig wie das 1996 veröffentlichte Werk »The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order« des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers Samuel P. Huntington (1927–2008). Der Verfasser schien kaum zu übertreiben, wenn er im Vorwort schrieb, dass seine These »in jeder Zivilisation« einen »Nerv getroffen« habe. Laut einem »Newsweek«-Bericht bestellte die Iranische Revolutionsgarde in den 1990er-Jahren stapelweise übersetzte Kopien, um sie an ihre Mitglieder zu verteilen.1 Übersetzungen mit nicht weniger griffigen Titeln – »Der Kampf der Kulturen« oder »Le Choc des civilisations« – fanden sich rasch auf den Bestsellerlisten verschiedener Länder. Die Rede von einem »Clash« war aber auch besonders geeignet, sich zu verselbstständigen. Ihr wurde eine unmittelbare Plausibilität und Erklärungskraft beigemessen, ganz gleich, ob es um internationale Konflikte, Terrorakte oder innergesellschaftliche Auseinandersetzungen ging – das zeigte insbesondere die Verbreitung der Formel nach den Anschlägen vom 11. September 2001.2

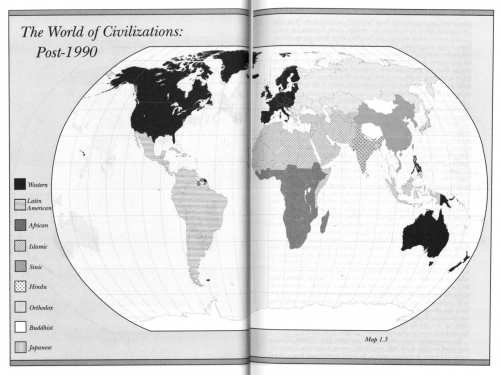

Huntington formulierte die These zuerst 1992 in einem Vortrag für den konservativen Think Tank American Enterprise Institute, der die Grundlage für seinen 1993 in der Zeitschrift »Foreign Affairs« veröffentlichten Artikel bildete.3 Das Fragezeichen, das er noch hinter den Titel dieses Aufsatzes gestellt hatte,4 war drei Jahre später auf dem Cover des Buches nicht mehr zu finden. Der Clash sei »not intended to be a work of social science«, so der Lesehinweis Huntingtons auf den ersten Seiten, sondern sollte ein neues »Paradigma« für das Verständnis globaler Politik entwerfen (S. 13). Im Mittelpunkt stand die Behauptung, dass die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen »Zivilisationen«, die der Autor als Ausdruck geteilter Kultur verstand, nach dem Ende des Systemkonflikts die globale Ordnung bestimmen werde.5 Neben dem »Westen«, zu dem er die USA, Europa, Australien und Neuseeland zählte, benannte Huntington eine sinische, japanische, hinduistische, islamische, slawisch-orthodoxe und lateinamerikanische Zivilisation sowie »möglicherweise« eine afrikanische und eine buddhistische. Unschwer zu erkennen war, dass religiöse Zugehörigkeit hier zum »central defining characteristic« einer Zivilisation und somit auch zum bestimmenden Faktor für kulturelle Werte erhoben wurde (S. 47).

In seinem Buch zeichnete Huntington erstens die Entwicklung von der westlich dominierten imperialen Ordnung über die bipolare Welt des Kalten Krieges zu einer »Welt der Zivilisationen« nach. Dabei stellte er besonders den wirtschaftlichen Aufstieg Asiens seit dem Zweiten Weltkrieg und das demographisch bedingte »Wiedererstarken« des Islams heraus (S. 102-121). Überall auf der Welt beobachtete er, in Reaktion auf Modernisierungsprozesse und den zunehmenden globalen Austausch, einen Bedeutungszuwachs sowohl »indigener« Identitäten als auch – gewissermaßen paradoxerweise – der Zugehörigkeit zu kulturellen Großformationen (S. 129). Zweitens fragte er nach den Implikationen für die internationale Politik und prognostizierte einerseits ein Zusammenrücken von Staaten mit jeweils ähnlicher Kultur, andererseits die Eskalation von Konflikten, an denen unterschiedliche Kulturkreise beteiligt waren. Suggestiv-polemisierende Sätze (»Islam’s borders are bloody, and so are its innards«, S. 258) standen dabei im Kontrast zu Huntingtons Behauptung, lediglich Fakten zu referieren und kein kultureller Determinist zu sein.6 Keinen Zweifel ließ er hingegen daran, dass Nationalstaaten die wichtigsten Akteure der neuen Ordnung bleiben würden.7 Drittens stellte er einen Bedeutungsverlust des »Westens« in der neu konfigurierten globalen Ordnung fest und formulierte sowohl außen- als auch innenpolitische Empfehlungen, um dem entgegenzuwirken.

Da Huntington beim Erscheinen des Buches längst als Autorität im Fach galt, wurde die These von Anfang an breit rezipiert und als Auflockerung einer verkrusteten Theorielandschaft begrüßt. Bis in die Gegenwart kreist ein großer Teil der Debatte um die Frage, ob es sich dabei um einen geeigneten Schlüssel zum Verständnis globaler Politik handle.8 Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler griffen den Clash als Hypothese über die Ursache von Konflikten auf und machten sich daran, sie mithilfe von Datenbanken empirisch zu überprüfen. Auf diese Weise ließ sich der »Zusammenprall der Zivilisationen« jedoch weder für die Vergangenheit noch für die Gegenwart bestätigen.9 Ein zweiter Strang der Diskussion richtete sich auf das Konzept der Zivilisationen: Das Buch wurde als Fortschreibung einer langen Tradition der schematischen Abgrenzung vom »Anderen« gesehen, wobei insbesondere die Ähnlichkeit zwischen Huntingtons Weltkarte und explizit rassistischen Ordnungsmodellen aus der Zeit des europäischen Imperialismus herausgestellt wurde.10 Demgegenüber betonten prominente Kritiker wie Amartya Sen den vielschichtigen und fluiden Charakter von Identität.11 Auch in den deutschen Sozialwissenschaften bildete die These eine beliebte Kontrastfolie für kulturtheoretische Überlegungen.12 Angesichts der umfassenden Kritik an Huntingtons »Paradigma« wird in der US-amerikanischen Politikwissenschaft aktuell eher darüber diskutiert, ob und in welcher Form der Clash noch in Einführungskursen behandelt werden sollte.13 Aus historischer Perspektive erscheint es hingegen aufschlussreicher, nach der Genese der Deutung und ihrer zeitgenössischen Signifikanz zu fragen. Dann wird deutlich, dass das Buch verschiedene Problemkomplexe enthielt, die die intellektuelle Auseinandersetzung mit der Gegenwart in den 1990er-Jahren bestimmten: erstens und am offensichtlichsten den Versuch, die globale Ordnung nach dem Kalten Krieg zu erfassen, zweitens das Nachdenken über »Entwicklung« und »Modernisierung« sowie drittens Krisenwahrnehmungen in Bezug auf die US-amerikanische Gesellschaft.

1. »A jungle-like world«:

Der Clash als Antwort auf den post-Cold War moment

Den Ausgangsimpuls für die These des Clash of Civilizations bildete das Ende des Systemkonflikts und, damit verbunden, der Wettstreit um eine unmittelbar plausible, politisch zukunftsweisende Deutung der Situation. Für einen kurzen Moment beherrschte die Rede vom »Ende der Geschichte« die Debatte, wobei die kritischen Repliken auf Francis Fukuyamas 1989 veröffentlichten Aufsatz nicht lange auf sich warten ließen.14 Auch Huntington wies die Vorstellung eines glimpflichen Ausgangs als kurzlebigen und allzu optimistischen Trend zurück.15 Für ihn zeichnete sich um 1990 vielmehr eine »jungle-like world of multiple dangers, hidden traps, unpleasant surprises« ab.16 Die zur Verfügung stehenden Begriffe schienen indes nicht mehr auszureichen, um die aktuelle Situation zu erfassen. Eine ähnlich griffige Formel wie der »Kalte Krieg« sei gefragt, so Huntington 1990 bei einem Vortrag in London, um die allerdings »sehr viel kompliziertere Situation« der nahen Zukunft zu beschreiben: »The best I can come up with is ›complex competition,‹ which is reasonably descriptive but certainly lacks pizzazz.«17

Huntingtons Nachdenken über die kommende globale Ordnung griff auf eine spezifische Interpretation des Kalten Krieges zurück, die der Historiker John Lewis Gaddis schon in den späten 1980er-Jahren entwickelt hatte: Insoweit, als die Supermächte einen erneuten Weltkrieg hatten vermeiden können, sei die Ära des Kalten Krieges ein »long peace« gewesen (eine Perspektive, die die Schauplätze des Kalten Krieges im Globalen Süden weitgehend ausklammerte). Der »lange Friede« gerate nun an seine Grenzen: Man befinde sich an einem der »rare points of ›punctuation‹ in history at which old patterns of stability have broken up and new ones have not yet emerged to take their place«. Es sei deshalb ratsam, nach dem »historischen Äquivalent zu tektonischen Prozessen« zu forschen, um kommende Konflikte besser antizipieren zu können.18 In dieser Lesart signalisierte der Zerfall der Sowjetunion nicht nur den Triumph von liberaler Demokratie und Kapitalismus wie bei Fukuyama, sondern auch eine Krise der internationalen Ordnung mit ungewissem Ausgang.19 Auf das »Ende der Geschichte« folgten bald Titel, die vor einer Welt »außer Kontrolle« warnten.20 Gleichzeitig wurde versucht, die unübersichtliche politische Landschaft wieder intellektuell handhabbar zu machen – so etwa am 1989 von Huntington gegründeten und primär von zwei konservativen Stiftungen finanzierten Olin Institute for Strategic Studies der Universität Harvard, das sich der »politikrelevanten« Analyse des »changing security environment« verschrieben hatte.

Eine Denkströmung richtete sich darauf, Konfliktfaktoren jenseits politischer Ideologien zu identifizieren. Die Suche nach den von Gaddis angesprochenen Tiefenstrukturen erhielt zusätzlich Auftrieb durch die 1991 ausbrechenden Jugoslawienkriege: Wo bisherige Deutungsmuster versagten, boten »ancient enmities« eine scheinbar plausible Erklärung.21 Auch Huntington versprach einen neuen Blick auf die internationalen Beziehungen, indem er historisch weit ausholte: Die »Geschichte der Menschheit« sei, so ließ sich im Clash unter Berufung auf zahlreiche Denkerinnen und Denker von Max Weber bis Fernand Braudel lesen, die »Geschichte von Zivilisationen« (S. 40). Sprachlich knüpfte das Buch an die geologische Metaphorik von Gaddis an: Gleich den Bruchlinien zwischen Kontinenten hob es »fault lines« zwischen den Zivilisationen hervor, die zum Schauplatz künftiger Konflikte zu werden drohten (S. 207-298). Huntington war zwar darauf bedacht, im Einklang mit der sozialwissenschaftlichen Forschung die überlappenden Grenzen und den flexiblen Charakter kultureller Identitäten zu betonen (S. 43). Demgegenüber vermittelten seine Metaphorik und die Weltkarten, mit denen das Buch versehen war, ein eindeutiges Bild. Dahinter stand eine bewusste Entscheidung zur Komplexitätsreduktion, mit der Huntington auch die inhärenten Probleme kartographischer Erfassung in Kauf nahm: Wie er im ersten Kapitel erklärte, war das Ziel weniger, die vielschichtige Realität im Detail abzubilden, als vielmehr, politisch handlungsleitendes Wissen zu vermitteln (S. 30f.).

Der Clash lässt sich somit als Ergebnis einer intellektuellen Suchbewegung nach dem Kalten Krieg verstehen. Diese knüpfte an die amerikanische Beschäftigung mit Konfliktkonstellationen jenseits des Systemgegensatzes an, die schon zwei Jahrzehnte früher eingesetzt hatte. So erinnerten die Beschreibungen einer unberechenbaren Welt, in die sich Huntingtons »Dschungel« mit einfügte, an Gegenwartsdeutungen aus den 1970er-Jahren. Solche Diagnosen hatten sich als außerordentlich anregend für die sozialwissenschaftliche Theoriebildung erwiesen und zugleich die Suche nach einer post-Cold War-Außenpolitik befördert – Themen, für die Huntington als ehemaliger Berater im National Security Council Jimmy Carters ohne Frage sensibel war.22 Auch in den darauffolgenden Jahrzehnten gingen zentrale Problemwahrnehmungen nicht mehr in den Deutungsmustern des Kalten Krieges auf: die Herauslösung Chinas aus dem kommunistischen Block; die Entstehung des politischen Islams, der mit der Iranischen Revolution 1979 Teil des Wahrnehmungshorizonts amerikanischer Beobachter geworden war; oder der wirtschaftliche Erfolg einzelner asiatischer Staaten, der in den 1980er- und frühen 1990er-Jahren Erzählungen vom »Niedergang« der USA angeregt hatte. Der Clash ermöglichte es nun, diese in ganz unterschiedliche Richtungen weisenden Entwicklungen wieder zu einem vermeintlich kohärenten Bild zusammenzufügen.

2. »Culture matters«:

Der Clash als Antwort auf die Idee der Modernisierung

Huntingtons Fokus auf Kulturunterschiede stellte eine Alternative zum Kalten Krieg als Deutungsfigur dar, zugleich aber auch eine Antwort auf das Modernisierungsdenken, das die amerikanische Außenpolitik in den Nachkriegsjahrzehnten geprägt hatte: die Vorstellung, dass die Konsumgesellschaft und die liberale Demokratie nach US-amerikanischem Modell nicht nur das höchste Entwicklungsstadium der Menschheit sei, sondern auch das Ziel, das alle anderen unter amerikanischer Anleitung erreichen sollten.23 Huntington hatte schon in den frühen 1960er-Jahren zu den Kritikern teleologischer Entwicklungsmodelle und der Idee langfristiger Konvergenz gehört.24 Seine Skepsis fügte sich im Lauf der Zeit in eine breitere Frustration über »Entwicklung« als Denk- und Politikmodell ein, die die Suche nach alternativen Deutungsmustern beförderte.25 In den 1970er- und 1980er-Jahren fand eine Rehabilitierung von »Kultur« als Erklärungsfaktor statt, die sich vor allem gegen dependenztheoretische Ansätze richtete. Dahinter stand einerseits eine Faszination für den wirtschaftlichen Aufstieg asiatischer Länder, andererseits Unverständnis darüber, dass andere Regionen hinter US-amerikanischen Erwartungen zurückblieben.26 Huntington war insbesondere von den Ideen Lawrence E. Harrisons angetan, eines ehemaligen Beamten der United States Agency for International Development, der 1985 in seinem Buch »Underdevelopment is a State of Mind« gegen den »Pan-American Dream« US-amerikanischer Liberaler polemisierte und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten lateinamerikanischer Länder als Folgen einer defizitären Kultur erklären wollte.27 Von »Kultur« als Entwicklungshemmnis beziehungsweise als entscheidender Bedingung für Entwicklungserfolg zu sprechen, erlaubte es, nicht nur den politisch riskanteren Begriff race, sondern auch die eingehendere Beschäftigung mit strukturellen Ursachen von Ungleichheit zu vermeiden. Vielmehr sei zu überlegen, so Huntington 1987, ob Reichtum und Demokratie nicht spezifisch westliche Entwicklungsziele seien – und somit gar nicht für alle Gesellschaften erstrebenswert.28 In politischer Hinsicht kam diese Argumentationslinie denen entgegen, die – wie Huntington seit den frühen 1970er-Jahren – gegen die vermeintliche »welfare world« amerikanischer Entwicklungspolitik argumentierten und stattdessen forderten, Außenpolitik wieder mehr am nationalen Interesse zu orientieren.29

Ganz verschwand das modernisierungstheoretische Denken allerdings nie. Vielmehr kehrten mit der Vorstellung vom »Ende der Geschichte« gerade in den 1990er-Jahren auch Elemente solcher Theorien in den öffentlichen Diskurs zurück: ein teleologisches Geschichtsverständnis sowie der Glaube an fortschreitendes wirtschaftliches Wachstum und an die universelle Gültigkeit amerikanischer Ideale. Der Clash lässt sich als Replik auf derartige Vorstellungen historischen Wandels lesen: Huntington beobachtete zwar auch auf anderen Kontinenten eine ökonomische und gesellschaftliche Dynamik, die den USA und Europa Konkurrenz zu machen drohte. Allerdings betonte er, dass Modernisierungserscheinungen keineswegs mit einer »Westernisierung«, d.h. einer Konvergenz der Werte und der politischen Kultur, verwechselt werden dürften (S. 56-78). Daraus leitete er ab, dass Modernisierung in einer jeweils kulturspezifischen Weise und nicht in Orientierung auf den »Westen« stattfinden müsse. Andernfalls drohe »kulturelle Schizophrenie« (S. 154).

So brachte Huntington sich gegen den emphatischen Glauben an die US-amerikanische Gestaltungsmacht in Stellung, der nach dem Kalten Krieg Auftrieb bekam, sei es in Form humanitärer Interventionen, eines wohlwollenden »kulturellen Imperialismus« oder eines »New American Century«.30 Diese oft selbstgefällige Perspektive prangerte der Clash als Deckmantel für handfeste wirtschaftliche und politische Interessen an: Die Vorstellung einer Universalität der »westlichen Kultur« sei »falsch, unmoralisch und gefährlich« (S. 310). Hier formulierte Huntington ein wichtiges Argument für militärische Zurückhaltung und gegen die imperialen Träume amerikanischer Neokonservativer, die einige Jahre später in den Irakkrieg mündeten. Zum Zeitpunkt des Erscheinens seines Buches richtete sich dies freilich in erster Linie gegen einen als naiv dargestellten liberalen Interventionismus, der sich für Huntington beispielsweise in den Forderungen nach amerikanischem Eingreifen im Bosnienkrieg manifestiert hatte. Eine egalitäre Vision des globalen Zusammenlebens war damit indes nicht verbunden. Die Welt mochte unumkehrbar verflochten sein, doch sah Huntington in der unablässigen Konfrontation mit dem »Anderen« in erster Linie ein Konfliktpotential, das es ohne Sentimentalität zu bewältigen galt. Dafür setzte er auf konventionelle Rezepte wie die Stärkung der transatlantischen Allianz mit Europa und die Bewahrung der militärischen Vormacht des Westens. Seine außenpolitischen Empfehlungen brachte Huntington an anderer Stelle auf die Formel von »robust nationalism« statt »wimpy universalism«. Wie er betonte, ging es ihm weniger um einen Rückzug aus der Welt, sondern darum, wie der »Westen« in einer interdependenten, multipolaren Welt seine Interessen wahren könne.31

3. »Cultural suicide«:

Der Clash als gesellschaftspolitische Intervention in den USA

Mit dem Bestreben um die Erneuerung des »Westens« war nicht zuletzt auch eine gesellschaftspolitische Agenda verbunden, die in den politikwissenschaftlichen Debatten über den Clash zunächst wenig registriert wurde. Die eigentliche Herausforderung sei der innere Verfall des Westens, den Huntington in klassisch konservativer Manier an »moral decline, cultural suicide, and political disunity« festmachte (S. 304). Im Kontext des Clash war »cultural suicide« das entscheidende Argument: In einer Welt, die von unüberwindbaren kulturellen Unterschieden geprägt war, hing für Huntington der Fortbestand der USA als stabiler und durchsetzungsfähiger Macht von einer einheitlichen Identität ab, die er durch mangelnde Assimilation von Immigranten und »Multikulturalismus« gefährdet sah. In diesen inneren Verwerfungen liege, so bestätigte Huntington den Kommentar des mit ihm befreundeten Politikwissenschaftlers James Kurth, der »real clash« (S. 307).32 Wie sich am Ende des Buches herausstellte, ging es also nicht nur um internationale Politik, sondern auch darum, gesellschaftlichen Veränderungen entgegenzuwirken.33

Hinter der Niedergangsrede verbarg sich zunächst einmal eine akute Krise nationaler Selbstvergewisserung nach dem Wegfall des ideologischen Gegners: »Without the cold war, what’s the point of being an American?«, zitierte Huntington 1997 einen Roman von John Updike.34 Vor allem aber handelte es sich um eine Reaktion auf Entwicklungen, die in den 1960er-Jahren angestoßen worden waren. Während bislang marginalisierte Gruppen nicht nur Bürgerrechte, sondern auch kulturelle Sichtbarkeit erkämpften, verloren die Melting-Pot-Erzählung und die Idee des »Westens« an Evidenz.35 Seit den 1970er-Jahren formierte sich eine Gegenbewegung um die Behauptung, dass die USA durch den Verlust einer einheitlichen nationalen Identität auseinanderzufallen drohten, und erreichte in den 1990er-Jahren einen ersten Höhepunkt.36 Assoziiert wird dies meist in erster Linie mit der republikanischen Rechten, die das Narrativ politisch einsetzte: Pat Buchanan inszenierte seine (wenn auch erfolglosen) Präsidentschaftskampagnen 1992 und 1996 um den Kampf gegen Multikulturalismus und Immigration, während Newt Gingrich die Rettung der »westlichen Zivilisation« zu seiner politischen Mission erklärte. Der Krisendiskurs fand jedoch bei Weitem nicht nur im rechten politischen Spektrum statt. Vielmehr wurden die vermeintlichen Exzesse des Multikulturalismus auch von Angehörigen des liberal-demokratischen Establishments beklagt – wie eben Huntington oder Arthur M. Schlesinger, der den Begriff des »vital center« geprägt hatte.37

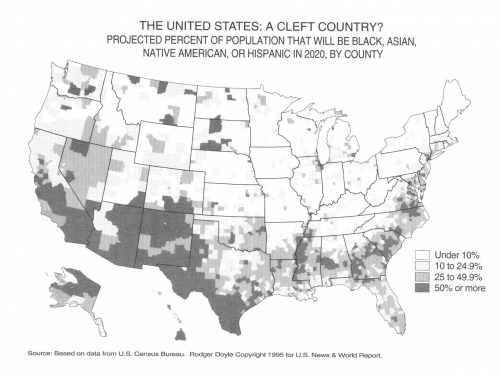

Als konservativer »Cold War Liberal« sah Huntington die Bürgerrechtsgesetze der 1960er-Jahre als legitim und notwendig an, die weitergehenden Forderungen nach politischer Teilhabe und kultureller Anerkennung hingegen als »bizarre« Entwicklung und sogar als Gefahr für die Demokratie.38 In den 1990er-Jahren wurde die Diversitätspolitik der Clinton-Regierung für ihn zum Stein des Anstoßes. Huntington wertete diese als Angriff auf den »American Creed«, der für ihn bislang die verlässliche Basis der amerikanischen Nation dargestellt hatte (S. 306). Gleichzeitig zeigte der Clash, wie eng die Rede über nationale Einheit mit der Vorstellung verbunden war, die USA seien ein »weißes« Land.39 In der Einleitung des Buches betonte Huntington, dass er seine Zivilisationen gerade nicht nach der Hautfarbe eingeteilt habe. Die vermeintliche Krise der »westlichen Zivilisation« unterstrich er dann aber durch demographische Bedrohungsszenarien, in denen civilization und race als Kategorien wie selbstverständlich wieder zusammenfielen. Beispielsweise prognostizierte eine Karte der USA anhand des Anteils der nicht-weißen Bevölkerung eine Zukunft als »cleft country«, ein Konzept, das Huntington zuvor für Länder mit zwei oder mehr konkurrierenden »Zivilisationen« eingeführt hatte.40

Hier waren Argumente angelegt, die er in den folgenden Jahren konkretisierte: Nun waren es vor allem lateinamerikanische Immigranten, die als Bedrohung für den nationalen Zusammenhalt gezeichnet wurden.41 Am Ende des Clash appellierte Huntington noch einmal etwas überraschend dafür, die Verständigung zwischen den Zivilisationen zu suchen und »Diversität zu akzeptieren« (S. 318). Seine Überlegungen zur US-amerikanischen Gesellschaft machten jedoch deutlich, wo die Grenzen dieses Ansatzes für ihn lagen: Während global ein harmonisches Nebeneinander im Interesse der Vereinigten Staaten sei, sollte gesellschaftspolitisch eine ganz bestimmte Interpretation des »Westens« verteidigt werden. Dieser Aspekt des Clash ist wiederum zu einem festen Bestandteil des intellektuellen Repertoires der amerikanischen Rechten geworden.42 Aber auch die aktuellen Debatten im liberalen Lager über »Identitätspolitik« knüpfen an den Topos einer homogenen amerikanischen Identität und an die Kritik des »Multikulturalismus« an – wenngleich man sich damit eben jenen Rechten entgegenstellen will. Neuerdings ist es ausgerechnet Francis Fukuyama, der zu diesem Zweck Huntingtons Spätwerke zu rehabilitieren versucht und sie als Inspiration für sein eigenes Nachdenken über Identität anführt.43

Einerseits bündelten sich in Huntingtons Buch also Denkbewegungen, deren Ursprünge sich in die 1970er-Jahre zurückverfolgen lassen: die Suche nach Möglichkeiten, die internationale Politik jenseits des Systemkonflikts zu beschreiben, die Aufwertung von Kultur als Erklärungsfaktor im Nachdenken über »Entwicklung« und das Unbehagen weißer US-Amerikaner angesichts einer sich verändernden Gesellschaft. Andererseits lassen sich auch Vorläufer von intellektuellen und gesellschaftlichen Debatten der Gegenwart erkennen. Es scheint, dass der Clash of Civilizations trotz aller Kritik zu einer Möglichkeit wurde, die Welt nach dem Kalten Krieg zu verstehen. Dies war und ist aber keineswegs die einzige Option.

Anmerkungen:

1 A Clash Of Civilizations, in: Newsweek, 4.9.2005.

2 Siehe Ervand Abrahamian, The US Media, Huntington and September 11, in: Third World Quarterly 24 (2003), S. 529-544; eine nuancierte Perspektive auf die Frage nach dem Einfluss der These auf das außenpolitische Denken bietet Gregorio Bettiza, Has the Clash of Civilizations Thesis Influenced America’s War on Terror?, in: Religion and IR [International Relations], 31.10.2020.

3 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations?, 19.10.1992, URL: <https://www.c-span.org/video/?33350-1/clash-civilizations>.

4 Ders., The Clash of Civilizations?, in: Foreign Affairs 72 (1993) H. 3, S. 22-49.

5 Die Unterscheidung von »Zivilisation« und »Kultur« bezeichnete Huntington als analytisch wenig überzeugende deutsche Eigenheit (S. 41).

6 Dies wurde zum Gegenstand der Auseinandersetzung zwischen Huntington und seinen Rezensenten; siehe Samuel P. Huntington, Hassnerʼs Bad Bad Review, in: National Interest 47 (1997), S. 97-102, hier S. 99f.

7 Einen Bedeutungsverlust des Nationalstaates konstatierten zeitgenössisch Kenichi Ohmae, The Borderless World. Power and Strategy in the Interlinked Economy, New York 1990; Martin Albrow, The Global Age. State and Society Beyond Modernity, Stanford 1996.

8 Einen Einblick in die anhaltende Diskussion geben Udo M. Metzinger, Die Huntington-Debatte. Die Auseinandersetzung mit Huntingtons »Clash of Civilizations« in der Publizistik, Köln 2000; Gideon Rose (Hg.), The Clash of Civilizations? The Debate: 20th Anniversary Edition, New York 2013; Michael Bröning/Ernst Hillebrand (Hg.), Samuel P. Huntington revisited. Eine Debatte, Berlin 2015 (hervorgegangen aus einem Schwerpunkt des ipg-journals der Friedrich Ebert Stiftung); Davide Orsi (Hg.), The ›Clash of Civilizations‹ 25 Years On. A Multidisciplinary Appraisal, Bristol 2018.

9 Die quantitativen Studien sind zu umfangreich, um sie hier aufzuführen. Als Beispiel siehe Bruce M. Russett/John R. Oneal/Michaelene Cox, Clash of Civilizations, or Realism and Liberalism Déjà Vu? Some Evidence, in: Journal of Peace Research 37 (2000), S. 583-608.

10 Edward W. Said, The Clash of Ignorance. Labels like »Islam« and »the West« serve only to confuse us about a disorderly reality, in: The Nation, 4.10.2001; Arshin Adib-Moghaddam, A Metahistory of the Clash of Civilisations. Us and Them Beyond Orientalism, London 2011; für eine ausführliche Diskussion der Parallelen zu kolonialen Modellen siehe John M. Hobson, The Eurocentric Conception of World Politics. Western International Theory, 1760–2010, Cambridge 2012, S. 279-284.

11 Amartya Sen, Identity and Violence. The Illusion of Destiny, New York 2006; dt.: Die Identitätsfalle. Warum es keinen Krieg der Kulturen gibt. Aus dem Englischen von Friedrich Griese, München 2007.

12 Neuerdings z.B. Andreas Reckwitz, Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne, Berlin 2019, S. 29.

13 Vgl. H-Diplo/ISSF Teaching Roundtable 11-6 on The Clash of Civilizations in the IR Classroom, 6.11.2019, URL: <https://issforum.org/roundtables/11-6-teaching-clash>.

14 Francis Fukuyama, The End of History?, in: National Interest 16 (1989), S. 3-18; siehe dazu Jan Eckel, Nachdenken über das »Ende«. Übergänge und Nebeneinander in der Zeitdiagnostik um 1990, in: Christian Marx/Morten Reitmayer (Hg.), Die offene Moderne – Gesellschaften im 20. Jahrhundert, Göttingen 2020, S. 386-413, hier S. 396-403; Stefan Jordan, Francis Fukuyama und das »Ende der Geschichte«, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 6 (2009), S. 159-163.

15 Samuel P. Huntington, No Exit. The Errors of Endism, in: National Interest 17 (1989), S. 3-11.

16 Ders., Americaʼs Strategic Priorities in the 1990s. Remarks, International Institute for Strategic Studies, London, 8.5.1990, S. 6. (Harvard University Archives, Samuel P. Huntington Personal Archive, Box 33, Folder 20.)

17 Ebd.

18 John Lewis Gaddis, The Cold War, the Long Peace, and the Future, in: Diplomatic History 16 (1992), S. 234-246, hier S. 235, S. 242.

19 Siehe auch John J. Mearsheimer, Why We Will Soon Miss the Cold War, in: Atlantic Monthly 266 (1990) H. 2, S. 35-50.

20 Zbigniew Brzezinski, Out of Control. Global Turmoil on the Eve of the Twenty-First Century, New York 1993; Robert D. Kaplan, The Coming Anarchy, in: Atlantic Monthly 273 (1994) H. 2, S. 44-76.

21 Vgl. John Dumbrell, Clintonʼs Foreign Policy. Between the Bushes, 1992–2000, London 2009, S. 81-98. Für diese Argumentationslinie stand vor allem Robert D. Kaplan, Balkan Ghosts. A Journey Through History, New York 1993.

22 Vgl. Daniel J. Sargent, A Superpower Transformed. The Remaking of American Foreign Relations in the 1970s, Oxford 2014; Martin Deuerlein, Das Zeitalter der Interdependenz. Globales Denken und internationale Politik in den langen 1970er Jahren, Göttingen 2020, S. 175-226, S. 265-278.

23 Vgl. Nils Gilman, Mandarins of the Future. Modernization Theory in Cold War America, Baltimore 2003; David Ekbladh, The Great American Mission. Modernization and the Construction of an American World Order, Princeton 2010.

24 Als frühe Kritik am Konvergenzdenken siehe Zbigniew Brzezinski/Samuel P. Huntington, Political Power: USA/USSR, New York 1963. Stattdessen betonte Huntington die Möglichkeit »politischen Verfalls«: Samuel P. Huntington, Political Development and Political Decay, in: World Politics 17 (1965), S. 386-430.

25 Vgl. Gilman, Mandarins of the Future (Anm. 23), S. 203-266.

26 Siehe dazu Jennifer M. Miller, Neoconservatives and Neo-Confucians: East Asian Growth and the Celebration of Tradition, in: Modern Intellectual History, 4.9.2020, S. 1-27, hier S. 19-23.

27 Lawrence E. Harrison, Underdevelopment is a State of Mind, Lanham 1985. Huntington nahm Harrison unter seine Fittiche und organisierte mit ihm eine Konferenz, die eine illustre Reihe von Entwicklungsexperten versammelte: Lawrence E. Harrison/Samuel P. Huntington (Hg.), Culture Matters. How Values Shape Human Progress, New York 2000.

28 Samuel P. Huntington, The Goals of Development, in: Myron Weiner/Samuel P. Huntington (Hg.), Understanding Political Development, Prospect Heights 1987, S. 3-32, hier S. 25.

29 Siehe Samuel P. Huntington, Foreign Aid for What and for Whom, in: Foreign Policy 1 (1970), S. 161-189. Die neokonservative Kritik intensivierte sich als Reaktion auf die Forderungen nach strukturellen Reformen der Weltwirtschaft in der Mitte der 1970er-Jahre; siehe Michael Franczak, Losing the Battle, Winning the War: Neoconservatives versus the New International Economic Order, 1974–82, in: Diplomatic History 43 (2019), S. 867-889.

30 David Rothkopf, In Praise of Cultural Imperialism?, in: Foreign Policy 107 (1997), S. 38-53; Project for the New American Century, Statement of Principles, 3.6.1997, URL: <https://web.archive.org/web/20070810113753/http://www.newamericancentury.org/statementofprinciples.htm>.

31 Samuel P. Huntington, Robust Nationalism, in: National Interest 58 (1999), S. 31-40; siehe auch ders., Why International Primacy Matters, in: International Security 17 (1993) H. 4, S. 68-83.

32 James Kurth, The Real Clash, in: National Interest 37 (1994), S. 3-15.

33 Vgl. Stephen Holmes, In Search of New Enemies, in: London Review of Books, 24.4.1997; Emad El-Din Aysha, Samuel Huntington and the Geopolitics of American Identity: The Function of Foreign Policy in Americaʼs Domestic Clash of Civilizations, in: International Studies Perspectives 4 (2003), S. 113-132. Plausibel erscheint eine solche Lesart auch, weil Huntington selbst diese Funktion von Niedergangserzählungen hervorhob: Samuel P. Huntington, The U.S. – Decline or Renewal?, in: Foreign Affairs 67 (1988) H. 2, S. 76-96, hier S. 96.

34 Samuel P. Huntington, The Erosion of American National Interests, in: Foreign Affairs 76 (1997) H. 5, S. 28-49, hier S. 29. Das Zitat geht auf Updikes Roman »Rabbit at Rest« von 1990 zurück.

35 Vgl. Bruce J. Schulman, The Seventies. The Great Shift in American Culture, Society, and Politics, New York 2001, S. 53-77; Daniel T. Rodgers, Age of Fracture, Cambridge 2012, S. 111-143; Michael Kimmage, The Abandonment of the West. The History of an Idea in American Foreign Policy, New York 2020, S. 157-298.

36 Vgl. dazu Andrew Hartman, A War for the Soul of America. A History of the Culture Wars, Chicago 2016.

37 Arthur M. Schlesinger, The Disuniting of America. Reflections on a Multicultural Society, Knoxville 1991; dt.: Die Spaltung Amerikas. Überlegungen zu einer multikulturellen Gesellschaft. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Paul Nellen, Stuttgart 2020.

38 C-SPAN, Interview mit Samuel Huntington, 13.6.2004, URL: <http://booknotes.org/FullPage.aspx?SID=181499-1>; Michel Crozier/Samuel P. Huntington/Jōji Watanuki, The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, New York 1975, hier v.a. S. 102-115.

39 Vgl. Gary Gerstle, American Crucible. Race and Nation in the Twentieth Century, Princeton 2001; Allen J. Lichtman, White Protestant Nation. The Rise of the American Conservative Movement, New York 2008.

40 Für eine aufschlussreiche Problematisierung des von Huntington verwendeten Kartentyps vgl. William Rankin, Race and the Territorial Imaginary: Reckoning with the Demographic Cartography of the United States, in: Modern American History 3 (2020), S. 199-230, hier S. 203-206.

41 Samuel P. Huntington, Who Are We? The Challenges to Americaʼs National Identity, New York 2004.

42 Siehe z.B. den Umgang mit Huntington auf der rechten Plattform VDARE: James Kirkpatrick, Huntington’s WHO ARE WE? Redeemed, Repudiated Almost 20 Years Later, in: VDARE, 18.8.2020; vgl. auch Jeffrey Haynes, Donald Trump, »Judeo-Christian Values,« and the »Clash of Civilizations«, in: Review of Faith & International Affairs 15 (2017) H. 3, S. 66-75.