Angesichts heutiger Debatten über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sowie über die Frage, wer in der Öffentlichkeit sicht- und hörbar werden sollte, ist »Epistemology of the Closet« brandaktuell. Immer öfter beschweren sich alte, heterosexuelle und weiße Cis-Männer darüber, dass sie angeblich nichts mehr sagen dürften.1 Im Zeichen einer neuen Identitätspolitik, so die Sorge, beschäftige sich eine Vielzahl kleiner Gruppen mit ihren je eigenen Anliegen, aber niemand habe mehr das große Ganze, den gesellschaftlichen Zusammenhang im Blick.2 Dabei geht es doch eher darum, dass die Beschwerdeführer nicht mehr so selbstherrlich wie noch vor 30 Jahren für die Allgemeinheit sprechen und die Diskurshoheit für sich beanspruchen können. Das Buch »Epistemology of the Closet« steht am Anfang dieser Entwicklung. Es handelt von der Sichtbarmachung des lange verheimlichten gleichgeschlechtlichen Begehrens und nimmt der heterosexuellen Dominanz ihre Unschuld, markiert sie als eine Struktur der Unterdrückung. Gleichzeitig enthält das Buch aber auch Zweifel an allzu festgefahrenen Vorstellungen von individueller und kollektiver Identität. Es begründet also das, was man heutzutage als Identitätspolitik bezeichnet, und unterläuft es zugleich.

»Epistemology of the Closet« erschien zuerst 1990. Eve Kosofsky Sedgwick war seinerzeit 40 Jahre alt und eine der Pionier*innen queerer, oder wie sie es selbst damals noch nannte, anti-homophober Kritik. Aber während sie dieser Denkrichtung zu Aufmerksamkeit und Überzeugungskraft verhalf, verlor sie bereits das Interesse daran. Ein Grund dafür war wohl der Umstand, dass der anti-homophobe Aktivismus einer vermeintlich eindeutigen Grenzziehung zwischen Homo- und Heterosexualität Vorschub leistete. Sedgwick wollte solche unterkomplexen Gegensätze jedoch auflösen, nicht zementieren. Sie kritisierte identitäre Ansprüche, die eine Gruppe von anderen Gruppen abgrenzen und sie auf ein homogenes So-Sein festlegen; oder die eine Person dauerhaft auf einen bestimmten Wesenszug verpflichten und alle anderen ihrer Eigenschaften ausblenden. Angesichts der Vielzahl kleiner Differenzen, die im Leben und Begehren von Menschen eine Rolle spielen, so die Autorin, erweisen sich solche Komplexitätsreduktionen als irreführend. Damit entwickelte sie, lange bevor sich Außenstehende über queere Identitätspolitik zu mokieren begannen, sozusagen von innen heraus eine Kritik am übersteigerten Beharren auf Grenzziehungen und Festlegungen.

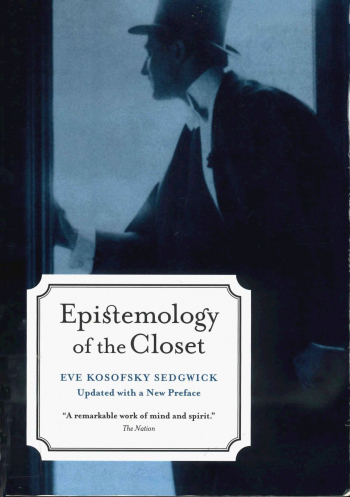

Das Buch als Ganzes wurde nie ins Deutsche übersetzt.3 In den 1990er-Jahren nahm man bereits an, dass das deutschsprachige Publikum für queertheoretische Schriften diese auf Englisch rezipieren könne, und sparte sich die Mühen der Übertragung. Das finge ja schon beim Titel an: Das »Closet« ist ein Wandschrank, ein sprichwörtliches Versteck, in dem englischsprachige Menschen ihre Skelette verbergen, so wie die Deutschen ihre Leichen im Keller. Dieses Versteck verlassen Schwule und Lesben, wenn sie sich offen zum gleichgeschlechtlichen Begehren, zu ihrer sexuellen Identität bekennen. Deswegen skandierte die westdeutsche Emanzipationsbewegung der 1970er-Jahre: »Raus aus den Toiletten, rein in die Straßen!« Insofern öffentliche Bedürfnisanstalten heimliche Orte waren, an denen schwule Männer einander trafen und Sex hatten, bevor sie sich zum Coming Out durchrangen und gut sichtbar für ihre politischen Anliegen eintraten, beschäftigt sich das Buch also mit der Lehre vom Toilettenwissen.

Es zeigt, dass das Verlassen des Verstecks und die Bewegung hinaus ins Offene, hin zur eindeutigen schwulen oder lesbischen Identität, nicht so einfach sind, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Mit einer einmaligen Offenbarung ist es meist nicht getan, weil man ja ständig Leute trifft, die »es« noch nicht wissen. Das Coming Out gerät also zu einer Schleife endloser Wiederholungen, in deren Verlauf sich manche auch auf eine nuancierte Form der Offenheit verlegen: In einigen Begegnungen thematisieren sie ihre sexuelle Identität, in anderen nicht. Zudem folgt aus dem Bekenntnis zum Lesbisch- oder Schwulsein keineswegs zwingend, dass das Gegenüber oder die Gesellschaft diese Selbstbenennung anerkennt. Gerade über das Beharren der Privilegierten auf ihrer Unkenntnis, über ihr Nicht-Wissen-Wollen hat Sedgwick viel Erhellendes zu sagen. Aus all dem folgt, dass die Übergänge zwischen Unsichtbarkeit und Sichtbarkeit, dass die Auswege aus dem Schweigen komplexer sind, als es die einfache und geradlinige Vorstellung vom Coming Out nahelegt.

(Archiv Corny Littmann, mit freundlicher Genehmigung)

Sedgwicks »Epistemology of the Closet« ist wie ein Spiegelkabinett: Man wähnt sich entronnen, aber denkste! An diesem Punkt wird deutlich, aus welcher historischen Situation heraus das Buch entstand. Nach dem mit der Chiffre »Stonewall« verknüpften Aufbruch, dem Protest gegen homo- und transphobe Polizeigewalt 1969 in New York, und der emanzipatorischen Hoffnung, die seitdem immer mehr Schwule, Lesben und Transpersonen erfasst hatte, folgte in den 1980er-Jahren die große Ernüchterung. In der Aids-Pandemie wurden sexuelle Minderheiten re-stigmatisiert. Schwule, Lesben und ihre Verbündeten rangen erneut mit Wut und Verzweiflung. Sie kämpften zugleich gegen die homofeindliche Politik der Reagan-Regierung und um ihr Überleben. Diese Erfahrung verleiht dem Buch bis heute seine Dringlichkeit. Es will einem anti-homophoben Aktivismus zum Durchbruch verhelfen, ohne identitäre Verhärtungen zu generieren. So wurde »Epistemology of the Closet« – neben Judith Butlers ebenfalls 1990 erschienenem Buch »Gender Trouble« – sehr rasch zu einem Gründungstext der Queer Theory, obwohl dieses Label dem Buch selbst noch gar nicht geläufig war.

Es war Sedgwicks zweiter grundlegender und viel beachteter Beitrag zur Geschichte der Sexualitäten. In »Between Men. English Literature and Male Homosocial Desire« hatte sie 1985 gezeigt, wie Hahnenkämpfe um eine Frau erotische Spannung zwischen den sich aufplusternden Kontrahenten und damit eine Sphäre des scheinbar asexuellen Begehrens zwischen Männern schaffen können. Sedgwick fand also zwischenmännliche Intimität in der Herzkammer der Heteronormalität und untergrub so die vermeintlich eindeutige Unterscheidung zwischen gleich- und andersgeschlechtlichem Begehren. Aber nicht nur in diesem Durchkreuzen der Homo-Hetero-Unterscheidung, auch in ihrer Struktur entsprechen die beiden Bücher einander. Zuerst entfaltet Sedgwick in den Einleitungen ihren theoretischen Ansatz, dann spielt sie diesen in den Kapiteln anhand literarischer Texte durch. Deswegen kennen viele Rezipient*innen nur die einleitenden, im Fall von »Epistemology of the Closet« immerhin fast 70 Seiten; aus dem Rest der Bücher wird selten zitiert. Mit ihren Beispielen bewegt sich die Literaturwissenschaftlerin in den einzelnen Kapiteln innerhalb der Grenzen des gängigen Kanons: Herman Melville, Oscar Wilde, Friedrich Nietzsche, Henry James, Marcel Proust – die üblichen Verdächtigen, ist man versucht zu sagen, und ausschließlich weiße Männer.

In diesem Punkt sind die letzten gut 30 Jahre wohl am deutlichsten über das Buch hinweggefegt. Während es Homophobie ausführlich thematisiert, wird die Frage rassistischer Diskriminierung eher stiefmütterlich behandelt.4 Zwar freut sich Sedgwick, dass der gängige Kanon aufgrund feministischer und postkolonialer Kritiken seine pseudo-universale Unschuld verloren habe und jetzt als weißer, männlicher Kanon benannt werden könne (S. 50). Aber was genau aus dieser Markierung folgt, bleibt unklar. Zwar betont die Autorin, dass ihre Analyse letztlich nur für die westliche Moderne oder die euro-amerikanische Kultur Gültigkeit beanspruchen könne. Aber zugleich schenkt sie den dortigen nicht-hegemonialen Traditionen kaum Beachtung – ganz zu schweigen von dem, was andernorts vor sich ging und geht. Zwar verspottet Sedgwick Saul Bellows verächtliche Frage, ob es denn einen Tolstoi bei den Zulus gebe, indem sie mit der deutlich witzigeren Überlegung kontert, ob es denn je einen schwulen Shakespeare gegeben habe.5 Aber letztlich weicht sie damit der schwierigen Frage aus, welche Bedeutung das Weiß-Sein von Autoren wie Henry James für ihre eigene Analyse hat.

Aus Rassismus-kritischer Perspektive sind auch andere Passagen problematisch. Der Hass auf Homosexuelle sei, so Sedgwick, »more public, more typical« als rassistische Verachtung. Das sehe man daran, dass sich Gewalttäter vor Gericht auf ihre »homosexual panic« als mildernden Umstand berufen könnten, also auf ihre Angst davor, dass die Annäherung eines Schwulen ihre latenten homosexuellen Neigungen wachrufen und so ihre heterosexuelle Identität verunsichern könnte. Eine vergleichbare Verteidigungsstrategie der »race panic« gebe es nicht (S. 19). Angesichts der Debatte über milde oder ganz ausbleibende Urteile gegen rassistische Polizeigewalt war dieses Argument schon 1990 zumindest fragwürdig. In Zeiten der Bewegung Black Lives Matter ist seine Unhaltbarkeit nun offensichtlich.

Zudem kritisiert Sedgwick die Großkategorien »gender, race, class, nationality, sexual orientation« als zu krude Schemata, die der Komplexität konkreter und sich verändernder Selbstverortungen nicht gerecht würden (S. 22). Als frühe Warnung vor einem allzu einfach gestrickten Intersektionalitätskonzept ist das hilfreich. Diese analytische Perspektive, die auf die Überschneidungen und Wechselwirkungen zwischen rassistischen, klassistischen, sexistischen und anderen Achsen der Diskriminierung abhebt, war erst kurz vor dem Erscheinen von »Epistemology of the Closet« entwickelt worden. Deswegen und weil die Queer Theory noch in ihren Anfängen steckte, formuliert Sedgwick mit Blick auf das zukünftige Verhältnis von anti-homophoben und feministischen Sichtweisen ganz vorsichtig, dass man noch nicht absehen könne, wie die Dinge sich entwickeln würden. Implizit gilt das auch für das Verhältnis zwischen queeren und anti-rassistischen Ansätzen. Aus sexualitätentheoretischer Sicht ist Sedgwicks Plädoyer gegen allzu grobe Kategorien und für differenziertere Zwischenstufen sehr produktiv. Aber aus heutiger und Rassismus-kritischer Sicht wirft es auch die Frage auf, wie sich Strukturen der Diskriminierung und Privilegierung aussichtsreich bekämpfen lassen, ohne die ebenso wirkmächtige wie irreführende Dichotomie zwischen Schwarz und Weiß klar zu benennen.

(seit 1980 Simbabwe), September 1971

(Foto: Abisag Tüllmann [1935–1996], bpk-Mediennummer 70367153,

Lizenz: CC BY-NC-ND)

Trotzdem lässt sich das Buch nach wie vor mit großem Gewinn lesen. Gerade die Passagen, die die Leser*innen auffordern, grobschlächtige Kategorisierungen wie weiblich-männlich oder homo-heterosexuell zu überdenken, erweisen sich bis heute als anregend. Gegen diese Dichotomien bringt Sedgwick ihre Idee von den »nonce-taxonomic energies« (S. 24) in Stellung. Das Wörtchen »nonce« ist ebenso selten wie seltsam. Man kann es mit Sexualstraftäter übersetzen. Hier bedeutet es jedoch: für den Moment. Es geht um Taxonomien, die sich nicht zu Strukturen verfestigen, sondern nur temporäre Gültigkeit für den Einzelfall beanspruchen. Man könnte von singulären Deutungen sprechen, die nur für ein bestimmtes Phänomen in einem bestimmten Augenblick zutreffen. Auf dem sexuellen Feld kann es im Einzelfall entscheidend sein, ob jemand gern an einem Ohr leckt, während die Frage, ob dieses Ohr zu einem Männer- oder Frauenkörper gehört, vergleichsweise bedeutungslos ist. In anderen Momenten wird das sexuelle Wollen vorrangig von dem Wunsch bestimmt, keinen Sex zu haben. Die Vielfalt und die Widersprüche des Begehrens fügen sich keinem eingängigen Ordnungsschema.

Es geht also nicht, wie bei Alice Schwarzer, um den »›kleinen Unterschied‹ und seine großen Folgen«, sondern um kleine Differenzen und ihre nur scheinbar insignifikanten Effekte. Dieses Denken des Singulären wird oft als eine Strategie der Veruneindeutigung begriffen,6 aber das ist höchstens die halbe Wahrheit. Vielmehr will Sedgwick die einzelnen Phänomene so genau beschreiben, dass die Unzulänglichkeit vermeintlich eindeutiger Kategorien wie Homo- oder Heterosexualität, Penis oder Klitoris, weiblich oder männlich, progressiv oder konservativ – die Reihe ließe sich fortsetzen – klar zutage tritt. Empirische Genauigkeit ist das Ziel, nicht Uneindeutigkeit.7 Hier zeigt sich ein Aspekt queertheoretischer Kritik, der angesichts ihrer sonst verbreiteten Neigung, sich im philosophischen oder kulturwissenschaftlichen Gestus auf große Thesen zu beschränken, vielleicht überrascht: das genaue Hinsehen, das detaillierte Beobachten, welches auf der Ebene des Minutiösen die grobschlächtigen Gegensätze des Identitären unterläuft.

Untergräbt das Buch also die Grenze zwischen gleich- und andersgeschlechtlichem Begehren, während es gleichzeitig die große These vertritt, dass man die epistemischen Grundstrukturen der westlichen Moderne nur dann wirklich verstehen kann, wenn man die Rolle der Homo-Hetero-Unterscheidung berücksichtigt? Sedgwick tat beides, sie bezweifelte und betonte die Dichotomie, weil ihr nicht zuletzt die Auseinandersetzung mit Aids verdeutlichte, wie wichtig die Behauptung einer eindeutigen schwulen oder lesbischen Identität für manche Zeitgenoss*innen auf politischer und individueller Ebene nach wie vor sein konnte. Ganz ähnlich stellt sich die Situation bis heute überall dort dar, wo sich Gruppen oder Einzelne gegen Homo- und Transfeindlichkeit zur Wehr setzen müssen.

Zudem zeigt Sedgwick in ihrer Analyse von aktivistischen, juristischen, biblischen und wissenschaftlichen Texten sowie von literarischen Darstellungen gleichgeschlechtlicher Attraktionen und Repulsionen, dass das moderne Verständnis der Homosexualität kontinuierlich von einer Spannung zwischen minorisierenden und universalisierenden Ansätzen durchzogen ist: Für manche sind die Homosexuellen eine klar umgrenzte, vom Stigma entweder geschlagene oder ausgezeichnete Minderheit. Andere gehen dagegen davon aus, dass im Prinzip jeder Mensch sowohl Männer als auch Frauen begehren kann. Heutzutage bringt die Idee von der Normalität schwul-lesbischen Lebens den Unterschied vielerorts zum Verschwinden: Man spricht von einer Liebe, die wie jede andere sei, und der »Ehe für alle«. Mit Sedgwick lässt sich dagegenhalten, dass auch dort, wo Hierarchien abgeflacht oder eingeebnet werden, Differenzen nach wie vor bedeutsam bleiben.

Die Autorin selbst verlor jedoch nach »Epistemology of the Closet« das Interesse am Sexuellen und wandte sich anderen Themen zu, die sie für intellektuell und politisch wichtiger hielt. Sie veröffentlichte einen Gedichtband, schrieb über ihre Krebserfahrung, beschäftigte sich mit Gefühlen wie der Scham und mit dem Buddhismus. Manche kritisieren diesen Richtungswechsel als ein Abdriften ins Esoterische. Sedgwick habe den Königsweg der scharfsichtigen Analyse verlassen, um sich in den späteren Arbeiten stärker auf ihr persönliches Erleben zu konzentrieren. Diese abfällige Deutung verkennt jedoch den bunten Faden, den die Autorin in »Epistemology of the Closet« zu spinnen begann und den sie auch danach konsequent weiterverfolgte. Er verknüpft die kleinen, singulären Differenzen, die das Begehren umspielen, mit den »middle ranges of agency that offer space for effectual creativity and change«, wie Sedgwick in ihrem späteren Buch »Touching Feeling« schreibt.8

Unterhalb des Höhenkamms von Dekonstruktion und Poststrukturalismus, auf dem queere Kritiker*innen immer wieder das unheilsame Wirken heteronormativer Machtstrukturen aufspüren – Sedgwick bezeichnet das als eine paranoide Form der Lektüre –, unterhalb dieser Ebene ist ein heilsameres Lesen, Denken und Agieren möglich. Hier eröffnen sich Handlungsspielräume mittlerer Reichweite, wo jenseits großkategorischer Dichotomien wie der Homo-Hetero-Unterscheidung Wunden nicht permanent aufgedeckt werden, sondern neues Gewebe wachsen kann. Auf diesen mittleren Ebenen gedeiht folgende Einsicht: »you can be relatively empowered or disempowered without annihilating someone else or being annihilated«.9 So kann man der Unerbittlichkeit des identitären »Wir oder die« entkommen, ohne die Frage nach Ungleichheiten und asymmetrischen Machtverhältnissen auszublenden. Und an genau diesem Punkt erweist sich der Gegensatz zwischen Identitätspolitik und gesamtgesellschaftlichem Zusammenhalt als ein Scheinproblem. Statt sich polemisch über die mangelnde Solidarität der Gegenseite zu beschweren, sollten sich die Streitenden lieber pragmatisch für Menschen einsetzen, die nicht auf ihrer Seite stehen. Denn man kann durchaus auf Differenzen beharren und sich gleichzeitig für die Anliegen der Anderen engagieren.

Anmerkungen:

1 Im Unterschied zu trans* bezeichnet cis* Menschen, deren Genderidentität mit dem körperlichen Geschlecht übereinstimmt, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde.

2 Vgl. u.a. Wolfgang Thierse, Wieviel Identität verträgt die Gesellschaft?, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.2.2021, S. 9.

3 Nur zwei Teile liegen in deutscher Übersetzung vor. Das erste Kapitel, das auf einem Aufsatz von 1988 beruht und die Argumente der Einleitung vor allem mit Blick auf die biblische Esther-Geschichte wiederholt, erschien als: Epistemologie des Verstecks, in: Andreas Kraß (Hg.), Queer Denken. Gegen die Ordnung der Sexualität (Queer Studies), Frankfurt a.M. 2003, S. 113-143. Das vierte Kapitel ist verfügbar als: Das Tier in der Kammer: Henry James und das Schreiben homosexueller Angst, in: Barbara Vinken (Hg.), Dekonstruktiver Feminismus. Literaturwissenschaft in Amerika, Frankfurt a.M. 1992, S. 247-277.

4 Vgl. dazu Bethany Schneider, Oklahobo. Following Craig Womack’s American Indian and Queer Studies, in: Janet Halley/Andrew Parker (Hg.), After Sex? On Writing Since Queer Theory, Durham 2011, S. 151-166.

5 Auf die offensichtlich überflüssigen Fragen nach der Möglichkeit eines schwulen Sokrates, Shakespeare und Proust folgen bei der Meisterin des geistreichen Sarkasmus die Worte: »Does the Pope wear a dress?« (S. 52) Heutige Leser*innen erinnert das vielleicht an die purpurnen Schühchen von Benedikt dem Viertel-vor-Zwölften, und sie schmunzeln über dieses erstaunliche Ineinander von maskuliner Feminität und toxischer Männlichkeit.

6 Diese Lesart findet sich auch bei Christiane König, Eve Kosofsky Sedgwick: Epistemology of the Closet (1990). Oder: Wissen, Ignoranz, Sexualität, homophobe Kulturen und das Problem einer Gay Male Feminist Theory, in: Olaf Stieglitz/Jürgen Martschukat (Hg.), race & sex. Eine Geschichte der Neuzeit. 49 Schlüsseltexte aus vier Jahrhunderten neu gelesen, Berlin 2016, S. 72-78.

7 Ein ganz ähnliches Plädoyer für eine sozusagen empirische Wende, für eine stärkere Berücksichtigung von »micro-analytical accounts of everyday life« im queeren Forschen findet sich auch bei Heather Love/Salla Peltonen, Assessing Critique, Scholarly ›Habits‹, Queer Method and ›Turns‹: An Interview with Heather Love, in: Feminist Encounters. A Journal of Critical Studies in Culture and Politics 1 (2017), URL: <https://doi.org/10.20897/femenc.201710>.

8 Eve Kosofsky Sedgwick, Touching Feeling. Affect, Pedagogy, Performativity, Durham 2003, S. 13.

![Beschilderung einer Toilette in Chiredzi, Rhodesien (seit 1980 Simbabwe), September 1971 (Foto: Abisag Tüllmann,[1935–1996], bpk-Mediennummer 70367153, Lizenz: CC BY-NC-ND)](/sites/default/files/medien/cumulus/2021-3/Gammerl/resized/7492.jpg)