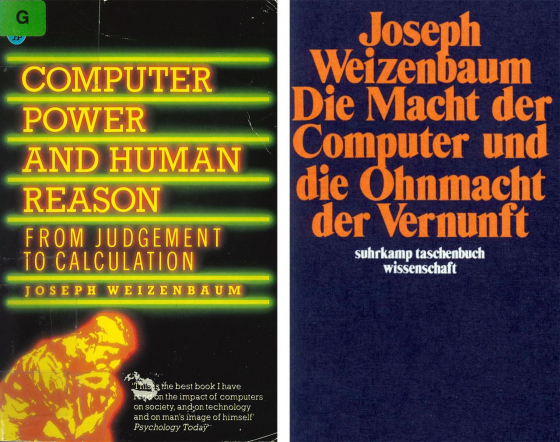

From Judgement to Calculation, New York: W.H. Freeman and Company 1976;

Harmondsworth: Penguin Books 1984 (Cover-Abb. links);

dt.: Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft.

Aus dem Amerikanischen von Udo Rennert,

Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1978, 15. Aufl. 2020.

Alle direkten Zitate im Text beziehen sich auf die letztgenannte Ausgabe.

Joseph Weizenbaum (1923–2008), in Berlin geboren, war durch die Nazis gezwungen, mit seiner jüdischen Familie aus Deutschland zu fliehen. Am MIT in Boston wurde er seit den 1960er-Jahren ein renommierter KI-Forscher. Er ist bis heute nicht nur als ein Pionier der Forschung zur Künstlichen Intelligenz anerkannt, sondern vor allem als ein streitbarer Kritiker der Computerkultur. Sein Buch »Computer Power and Human Reason. From Judgement to Calculation« ist ein Klassiker der Technik- und Wissenschaftskritik, ja der Kritik an der technischen und naturwissenschaftlichen Moderne überhaupt. Es ist aber besonders der Titel der deutschen Ausgabe, der mit seiner Dichotomisierung von Macht und Ohnmacht, Computer und Vernunft die These des selbsterklärten »Dissidenten« oder »Ketzers« der Informatik eingängig auf den Punkt bringt. Und das Zitat auf der Umschlagrückseite verortet das Buch auch gleich im Feld der Kritischen Theorie Max Horkheimers, auf den Weizenbaum sich explizit bezieht: »Ich bekämpfe den Imperialismus der instrumentellen Vernunft, nicht die Vernunft an sich.«

Das Werk erfuhr bei seinem Erscheinen eine gemischte Rezeption. Im »Spiegel« (der einzigen im Netz auffindbaren deutschen Rezension) referierte der Informatiker Hermann C. Flessner die Kernaussagen des Buches ausführlich und lobend.1 In anglophonen Fachzeitschriften hingegen war das Echo eher zurückhaltend. Zwar schienen jene Stimmen leicht zu überwiegen, die sich, wie etwa der Soziologie Robert Bierstedt, mit Weizenbaum »ganz auf [die] Seite eines rationalen Humanismus« stellten und damit gegen »jede Art von Technologie – einschließlich der Computertechnologie –, die ein humanistisches Menschenbild gefährdet«.2 Andere allerdings, wie der Yale-Psychologe Robert P. Abelson, gingen mit Weizenbaums »privater und idiosynkratischer« Technikkritik scharf ins Gericht,3 und der Soziologe John F. Crowther ätzte: »Dieses Buch könnte für humanistische Soziologen eine Quelle des Trostes sein. Für Soziologen hingegen, die daran interessiert sind, den Computer als Instrument zur Förderung unseres Verständnisses der Gesellschaft zu nutzen, hat es wenig zu bieten.«4 Die schärfste Kritik aber formulierte der polnische Autor Stanisław Lem. Weizenbaums Diskussion der Möglichkeiten und Grenzen der Künstlichen Intelligenz sei weder neu noch einsichtsvoll, sondern entspreche etwa dem Stand der Diskussion »vor 20 Jahren in der UdSSR«. Sehr deutlich lehnte Lem die These vom »sogenannten Imperialismus der instrumentellen Vernunft« und den folglich jeder Computertechnologie inhärenten politischen Gefahren ab: Weizenbaums These verkenne, dass diese Gefahren nicht in der Technik, sondern in den globalen Machtstrukturen lägen; moralische Appelle »an des Bewusstsein von Wissenschaftlern« würden daher vom Wesentlichen ablenken und seien insgesamt ein Beispiel dafür, »wie vage und naiv das Denken hochgelehrter Spezialisten ist, wenn sie sich mit Problemen außerhalb ihres Fachgebiets mit Blick auf die Verbesserung der Welt beschäftigen«.5

Liest man das Buch heute, mehr als 40 Jahre nach Erscheinen seiner deutschen Erstausgabe – und zwar ganz –, fällt dem Leser außerhalb des Fachgebiets der Informatik zuerst auf, wie kulturkritisch, ja rückwärtsgewandt Weizenbaum argumentiert, zudem wie pauschal und widersprüchlich. Es beginnt mit der – berühmten – Beschreibung des in den 1960er-Jahren von Weizenbaum entwickelten frühen oder sogar ersten Sprachanalyse-Programms namens ELIZA, das über die Schnittstelle einer elektrischen Schreibmaschine die Kommunikation mit einem Computer erlaubte. »Sprachanalyse« bedeutete, dass der Computer – ein Mainframe-Computer, also eines jener schrankförmigen und als Gesamtanlage meist raumfüllenden IT-Systeme – über die Tastatur eingegebene Texte analysierte und Antworten in natürlicher Sprache ausgab. Weizenbaum programmierte für ELIZA ein Skript, das »ihr« – er adressierte das Programm, seine eigene kritische Analyse unterlaufend, stets anthropomorphisierend als »sie« – das »ihr« also »ermöglichte, die Rolle eines an Rogers orientierten Psychotherapeuten zu spielen (oder besser zu parodieren), der mit einem Patienten das erste Gespräch führt« (S. 15). Die »Parodie« des Psychotherapeuten Carl Rogers (1902–1987), eines führenden Vertreters der Gruppentherapie und der aufstrebenden Humanistischen Psychologie, bestand darin, dass ELIZA angeblich wie Rogers einfach nur das semantische Material der Fragen in Antworten umformte oder an »Patienten«-Aussagen etwa mit der Bemerkung anschloss, »Sag mir mehr über…«. Weizenbaum hielt erkennbar wenig von Rogers’ Technik der Gesprächsführung – als Parodie bzw. in Gestalt des Computerprogramms hatte sie daher die Funktion zu zeigen, dass die Antworten von ELIZA »leer« seien, der Computer mithin nichts wisse, nichts verstehe. Der Computer verfüge eben über kein Judgement, sondern könne nur Calculation, wie es im Titel der Originalausgabe heißt.

Doch damit beginnt schon die paradoxe Widersprüchlichkeit, die das ganze Buch durchzieht. Das Beispiel zeigt es deutlich: Der Computer kann gar nichts, er ist ohnmächtig und kann nur so tun, als ob er etwas verstünde; alles, was er kann, verdankt er, in diesem Fall, den Programmierkünsten von Joseph Weizenbaum. Mächtig ist offensichtlich die Vernunft, nicht der Computer. Allein, Weizenbaum sagt das nicht, sondern verfolgt im weiteren Verlauf des Buches drei ineinander verschlungene Argumentationsstränge, die dem Computer jene Macht zuschreiben, die der Vernunft abgehe – oder genauer noch, die die Vernunft zu ihrem eigenen Nachteil an den Computer abtrete: einen technik- bzw. naturwissenschaftskritischen Argumentationsstrang, einen normativ-philosophischen und einen psychologischen. Das psychologische Argument, das Weizenbaum direkt aus dem ELIZA-Experiment ableitete, gewann er aus der Beobachtung, wie Probanden mit ELIZA umgingen bzw. auf die Antworten des Computers reagierten. Sie glaubten – will man Weizenbaum glauben –, dass der Computer tatsächlich zu ihnen spreche und sie verstehe; sie baten Weizenbaum angeblich sogar, den Raum zu verlassen, weil das Gespräch mit dem Computer zu persönlich sei, etc. Die Macht des Computers, die sich hier für Weizenbaum zeigte, war mithin eine rein imaginäre, genauer gesagt eine projizierte. Der Computer als Faszinosum, als Maschine, die menschenähnliche Eigenschaften simulieren kann, übt Macht über uns aus, weil wir sie ihm zuschreiben. Später im Buch heißt es mehrfach, der Computer sei eine »Metapher« (z.B. S. 210), mithin ein technoid reduziertes Bild, das wir uns von der Welt und vom Menschen machen würden und dem wir zunehmend unterworfen seien. Die Macht des Computers, so könnte man das Argument zusammenfassen, besteht im Bild, das wir von ihm zeichnen.

Weizenbaum dachte diese These allerdings nicht so weit zu Ende, dass es für ihn denkbar geworden wäre, auch ein anderes Bild des Computers zu entwickeln. Das ist besonders deshalb merkwürdig, weil er nicht zu bemerken schien, dass seit der ersten Hälfte der 1970er-Jahre, als er sein Buch schrieb, dank rasant verbilligter und verkleinerter elektronischer Bauteile zuerst der Traum und dann das Konzept eines »Personal Computers« aufkam, ja dass bald ganze Zeitschriften dem neuen Phänomen gewidmet und schon Publikumsmessen für »Personal Computing« abgehalten wurden, dass also das, was Weizenbaum auf rund 360 Seiten konsequent und ohne jede weitere Unterscheidung »den Computer« nannte, gerade daran war, sich massiv zu differenzieren. Personal Computing war eine, wenn man so will, techno-soziale Bewegung, die die in der Regel von IBM stammenden Mainframe-Maschinen genauso scharf kritisierte wie Weizenbaum, aber anders als er vor allem die mit ihnen verbundenen Kontroll- und Überwachungsmöglichkeiten großer Konzerne und staatlicher Dienste anprangerte. Diesen Kontrollmaschinen und ihrer »IBM-Priesterschaft« sollte, so die Aktivst:innen vor allem der Bay Area in idealistischem Überschwang, die subversive Gegenmacht der kleinen, billigen »Personal Computer« entgegengehalten werden.6 Es war, mit anderen Worten, Mitte der 1970er-Jahre möglich, sich ein ganz anderes Bild von Computing zu machen, als Weizenbaum seine Leser:innen glauben ließ. Um es etwas zugespitzt zu formulieren: »Computer Power and Human Reason« war im Grunde schon veraltet, als 1977 der Apple II aus der Garage des spirituell erleuchteten, aber nicht minder gewieften Geschäftsmanns Steven Jobs auf den Markt kam. »Den« Computer gibt es seither nicht mehr, und wir haben uns so innig mit seinen einzelnen Spielarten im weiten Feld zwischen iPhone und Supercomputer (die unsere Wetter-Apps alimentieren) verbunden, wie Jobs und andere das voraussahen, Weizenbaum hingegen es sich nicht vorstellen konnte; ich werde am Schluss darauf zurückkommen.

Weizenbaums Beobachtung, dass die den Computern zugeschriebene Macht weitgehend imaginär sei, änderte für ihn nichts an der davon ausgehenden Bedrohung der Vernunft. ELIZA und das ähnliche Programm DOCTOR würden etwa zeigen, »dass [selbst] ein extrem kurzer Kontakt mit einem relativ einfachen Computerprogramm das Denken ganz normaler Leute in eine ernstzunehmende Wahnvorstellung verkehren konnte« (S. 20). Dafür blieb Weizenbaum den Beleg zwar schuldig. Aber er wusste natürlich, wie man die Illusion einer menschenähnlichen Maschine wecken konnte. Etwas mehr als 200 Seiten später schreibt er, wiederum auf ELIZA bzw. die Umgangsweisen mit ihr bezogen, von sich selbst als demjenigen, der die Illusionen der Proband:innen bei den ELIZA-Tests durchschaut: »Außerdem weiß er« – d.h. der Proband –, »dass ELIZA von einem Universitätsprofessor gebaut worden ist. Sie [sic] trägt darum den Zaubermantel der Wissenschaft, und alle wohlbekannten Mächte der Wissenschaft können ihr zugeschrieben werden.« (S. 254) Es ist ein wenig ironisch: Weizenbaum denunziert den Glauben an die allmächtige Maschine als Effekt jener wissenschaftlich-akademischen Macht, die er selbst ausübte. Seine Überraschung über ihre Wirkungen erscheint daher etwas gespielt – er selbst hatte ELIZA schließlich so gebaut, dass »sie« die Antworttechnik eines Psychotherapeuten als täuschende Parodie simulierte.

Damit seine Kritik nun nicht auf ihn zurückfiel, musste er grundsätzlicher werden: Das, was mit ELIZA geschah, lag letztlich nicht an ihm, dem Programmierer, sondern an der inhärenten Logik von Computern als »autonomen Maschinen« (S. 23). Das erste und gewissermaßen die Moderne initiierende Modell für eine autonome Maschine war für Weizenbaum die Uhr. Denn diese sei nicht wie andere Werkzeuge einfach eine prothetische Verlängerung oder Verstärkung der menschlichen Sinne oder Fähigkeiten, sondern ein »autonomer« Mechanismus, der mit der Einteilung des Tages in Stunden und Minuten »buchstäblich eine neue Wirklichkeit geschaffen« habe (S. 45). Weizenbaum behauptete ganz im Stil konservativer Kulturkritik, »dass diese neugeschaffene Wirklichkeit im Vergleich zur früheren eine Verarmung war und bleibt, denn sie beruht auf einer Verwerfung jener direkten Erfahrung, die die alte Wirklichkeit im Grunde konstituierte und deren Basis ausmachte« (ebd.). Dieser Bezug auf die »direkte Erfahrung« ist konstitutiv für seine Technikkritik, weil er mit dem Verweis auf »Erfahrung« einen Begriff der »Autonomie des Menschen« verknüpft, die jener der Maschinen entgegengesetzt sei. Der Mensch habe »mit der Zeit seine eigene Autonomie an eine Welt verloren, die als Maschine betrachtet wird«. Ja, er habe »im wahrsten Sinne aufgehört, an seine eigene Autonomie zu glauben – geschweige denn darauf zu vertrauen –«, als er begonnen habe, »sich auf autonome Maschinen zu verlassen«. Was daher jetzt drohe, sei »ein Zeitalter, in dem der Mensch schließlich nur noch als ein Uhrwerk betrachtet werden kann« (S. 22f.).

Abgesehen davon, dass die Metapher des Menschen als »Uhrwerk« aus dem 18. Jahrhundert stammen könnte, hätte man diese Zeilen auch im 19. schreiben können – oder genauer: Marx hatte in den »Ökonomisch-philosophischen Manuskripten« von 1844 die Wirkung der Maschinen in einem solchen Sinn beschrieben, und die in der Neuen Linken seit den 1960er-Jahren so prominente Rede von der »Entfremdung«, die viel mit der Publikation der »Manuskripte« im Jahr 1932, ihrer verbreiteten Lektüre seit den 1950er-Jahren und vor allem ihrer Rezeption in der Frankfurter Schule zu tun hatte, durchzieht wie ein Basso continuo die ganze Argumentation Weizenbaums. Doch diese Maschinenkritik war in den 1970er-Jahren bekanntlich nicht bloß die tiefe Einsicht eines einsamen »Ketzers« und Warners, sondern schon fast Common Sense, wie etwa, als Spitze des publizistischen Eisbergs, der »New York Times«-Bestseller »The Greening of America« des Yale-Professors und Counterculture-Propheten Charles A. Reich zeigte (New York 1970).7 Weizenbaum gehörte sogar als IT-Spezialist zu jenen, die noch Mitte der 1970er-Jahre daran zweifelten, ob Computer überhaupt für viele Anwendungen sinnvoll eingesetzt werden könnten, ja ob sie selbst für komplexe technische Aufgaben nötig seien. Als Beweis führte er das Manhattan-Projekt zum Bau der ersten Atombombe an, das noch ohne Computer bewältigt wurde. Dass bei solchen Großprojekten allerdings oft Heerscharen von menschlichen computers, das heißt meist weibliche Rechenkräfte, für schier endloses number crunching herangezogen wurden, bleibt unerwähnt. Überhaupt spielt in Weizenbaums Darstellung keine Rolle, dass Computer in erheblichem Maße dafür eingesetzt wurden und werden, Menschen von sinnfreien Routinearbeiten zu entlasten.

Weshalb also sind Computer »autonome Maschinen«, die die »Autonomie« des Menschen bedrohen? Was tun Computer? Der Autor erklärt in zwei Kapiteln, wie Computer programmiert werden, etwa, wie sie gemäß einer mathematischen Beweisführung Newtons Quadratwurzeln berechnen bzw. wie eine ingeniöse Verschaltung von Transistoren durch ein ebenso ingeniöses Programm dazu gebracht werden kann, in Sekundenbruchteilen die entsprechenden Resultate auf x Nachkommastellen genau auszugeben – eine offensichtliche Glanzleistung menschlicher Vernunft (und technischer Raffinesse). Deutlich wird zudem, dass Computer nur das können, was der Programmierer (er ist in diesem Buch immer ein Mann) ihnen zu tun ermöglicht: Der Computer »folgt der Logik, die wir ihm eingeben« (S. 96). Computer sind laut Weizenbaum als sogenannte Turingmaschinen – d.h. gemäß dem von Alan Turing 1936/37 entwickelten mathematischen Modell Algorithmen verarbeitender »Maschinen« – in der Lage, ein Modell ihrer selbst zu imitieren; sie sind, mit anderen Worten, »universale« Maschinen, die im Prinzip jeden anderen Computer simulieren können. Doch das heiße nicht, dass die »effizienten Verfahren« (gemeint sind Algorithmen), aus denen ihre Programme bestehen, »alles, was wir tun möchten«, beschreiben und damit simulieren könnten (S. 97): Abgesehen von den logischen und technischen Grenzen, die die Leistung von Computern notwendig beschränkten, könnten diese zwar Symbole kombinieren, nicht aber »Bedeutungen« entschlüsseln (S. 101).

Computer »verstehen« nichts – und Weizenbaum wurde nicht müde, diesen Unterschied zur menschlichen Vernunft immer wieder als unüberbrückbaren zu betonen. Es war dieser Punkt seiner Argumentation, der am meisten Aufmerksamkeit erlangte, weil er am deutlichsten die humanistische Haltung zum Ausdruck brachte, eine kategoriale, eben unüberbrückbar tiefe Differenz zwischen Mensch und Maschine zu behaupten. Die Artificial Intelligence werde, so Weizenbaum, nie das Niveau und die Komplexität menschlicher Intelligenz erreichen, und zwar einerseits aus inhärenten technischen Gründen, andererseits aber auch, weil wir als Menschen das nicht wollen können (was allerdings die Mutmaßung impliziert, dass es technisch dennoch möglich sein könnte). Man könnte sagen: Diese durchaus normative Warnung vor der »Macht des Computers« als einer künstlichen Intelligenz, die uns in vielen Alltagsdingen schon begleitet, dabei aber offenbar unserem Geist immer ähnlicher wird und uns mit unabsehbaren Konsequenzen »überholen« könnte, ist im Prinzip immer noch zeitgemäß – im Gegensatz zu Weizenbaums Darstellung, Analyse und Argumentation im Einzelnen.

Doch zurück zum Buch von 1976: Hier bleibt die Behauptung, dass diese Maschinen, die nichts verstehen und allein der Logik folgen, »die wir ihnen eingeben«, dennoch »autonom« seien, letztlich ohne Begründung. Wenig überzeugend ist etwa die Hilfshypothese, dass Computer die Vernunft dominierten, weil kaum jemand ihre Programme durchschaue, oft angeblich nicht einmal mehr die Programmierer selbst: Es ist nicht einzusehen, warum man an ein Werkzeug »die Vernunft« abtrete, nur weil wir als User:innen sein inneres Funktionieren nicht verstehen, was bekanntlich für viele Werkzeuge gilt. Weizenbaum sagt auch nicht, wie zum Beispiel der Soziologe Daniel Bell 1973, dass das arkane Wissen der Programmierer möglicherweise dazu führen könnte, dass eine neue Elite von Technikern entsteht, die gesellschaftliche Macht erlangen könnte.8 Vielmehr beschreibt er in einem besonders merkwürdigen Kapitel den Typus der »zwanghaften Programmierer« mit »zerzaustem Haar«, »tief eingesunkenen, brennenden Augen« und »zerknautschten Anzügen« (S. 161), deren Geisteszustand wie bei Spielsüchtigen nur noch in psychiatrischen Kategorien erfasst werden könne. Dieses »extreme Beispiel« zeige, so Weizenbaum, »dass Computer die Macht haben, größenwahnsinnige Phantasien aufrechtzuerhalten« (S. 178) – was ihn in einem lockeren, weniger empirischen als vielmehr moralischen Argumentationsgang zur These führt, dass Computer die herrschenden Mächte und Eliten stärkten. Sie seien gar ein Instrument, »um die konservativsten, ja reaktionärsten ideologischen Strömungen des gegenwärtigen Zeitgeistes zu rationalisieren, zu unterstützen und am Leben zu erhalten« (S. 327). Auch die Bombardierung Vietnams sei mit Computer-Daten gerechtfertigt worden. Aber das ist, wie erwähnt, keine soziologische oder sozialhistorische Analyse der möglichen Macht der Programmierer in modernen Gesellschaften und ergibt sich auch nicht aus einer Analyse der technischen Logik der IT-Systeme, über die Weizenbaum de facto wenig sagte und deren technische Basis, die sich seit Beginn der 1970er-Jahre rasant veränderte, er mit keinem Wort ansprach.

Seine Kritik an der »Ohnmacht der Vernunft« musste daher auf einer anderen Ebene operieren, sie musste sich vom Computer weg und hin zu einem pauschal als »naturwissenschaftlich« apostrophierten Denken bewegen, das den Menschen zur Maschine reduziere oder glaube, menschliches Verstehen sei ohne weiteres von Maschinen simulierbar. Es sei dies »ein anmaßender und arroganter Szientismus«, der Weizenbaums Menschenbild grundsätzlich widersprach: »Wir können mit dem dritten Ohr hören, eine lebendige Wahrheit sinnlich erfahren, die jenseits aller Beweiskriterien wahr ist«, schreibt er ganz im Stil der weit verbreiteten – und nicht selten esoterischen – Technik- und Wissenschaftskritik seiner Zeit bzw. des New Age. Daher gelte: »Diese Art des Verstehens […] ist es, von der ich behaupte, dass sie außerhalb der Simulationsmöglichkeiten eines Computers liegt.« (S. 294, Hervorhebung im Original) Weizenbaum erläutert seine These in großer Ausführlichkeit am Beispiel einer entschlossen positivistischen, von der Hoffnung auf computerbasierte Spracherkennung euphorisierten Verhaltenspsychologie, oder auch anhand einiger Kybernetiker und KI-Forscher, die von der Fusion zwischen Mensch und Maschine träumten. Überhaupt wird deutlich, dass er nicht vom damals schon alltäglichen, realen und sehr vielfältigen Gebrauch von Computern und vor allem von den neuartigen Integrierten Schaltkreisen (IC) und CPU-Chips spricht, geschweige denn deren Effekte analysiert, sondern dass er oft »Computer« sagt, dabei aber sein Spezialgebiet der Künstlichen Intelligenz meint. Daher folgt seine pauschale These vom computergestützten Machtmissbrauch primär einer »philosophischen« Logik, die er von Horkheimers Kritik der »instrumentellen Vernunft« herleitet und auf diese Weise ins Apokalyptische wendet: Computer hätten, so Weizenbaum, »Bedeutung völlig in Funktion transformiert«. Denn »die Sprache, und damit die Vernunft, ist zu nichts anderem gemacht worden als zu einem Instrument, mit dem die Dinge und Ereignisse in der Welt beeinflusst werden können. Nichts von dem, was diese Systeme tun, hat eine immanente Bedeutung.« Die Folgen dieser Transformation seien dramatisch: »Im Prozess unserer Anpassung an diese Systeme haben wir uns […] nicht nur selbst entmannt (d.h. uns der Impotenz überlassen)« – mind your metaphors, möchte man einwenden –, »sondern auch unsere ganze Sprache.« Daher hätten nun »alle Begriffe, Ideen und Phantasien, die von Künstlern und Schriftstellern nicht in eine computerverständliche Sprache gebracht werden können, ihre Funktion und ihre Potenz verloren« (S. 327f.).

Das wäre in der Tat schrecklich, aber ist die Diagnose auch plausibel? Hatte die bedeutungsstiftende Sprache damals ihre Funktion eingebüßt, oder war sie nahe daran, das zu tun? Und war es Mitte der 1970er-Jahre unumgänglich, so zu denken, ja war dies die radikalste, die avancierteste Form der Analyse eines sich über der menschlichen Vernunft zusammenbrauenden Unglücks? Es ist evident, dass das nicht der Fall war. Ich möchte daher zum Schluss, Weizenbaum und sein schlecht gealtertes Buch verlassend, noch kurz auf eine ganz andere zeitgenössische Perspektive hinweisen, die weit mehr mit unserer heutigen Computerkultur zu tun hat als Weizenbaums aufgeschäumte Kritik. Die Rede ist vom Computertheoretiker Alan C. Kay, der am Xerox Palo Alto Research Center (PARC) daran arbeitete, den Computer »personal« werden zu lassen. Kay hatte seine Vision eines solchen Computers 1972 auf der Jahrestagung der Association for Computing Machinery (ACM) in Boston präsentiert. Er stellte sich ein flaches Gerät von der Größe eines »Notizbuches« (Notebook) vor, bestehend aus einem Bildschirm und einer ebenso flachen, direkt an den Bildschirm anschließenden Tastatur; letztere könne aber, so Kay, auch ganz weggelassen und durch die visuelle Simulation eines Keyboards auf einem Teil des Bildschirms ersetzt werden. Der Bildschirm jedenfalls werde, weil er grafikfähig sei, den getippten Text in der Qualität von Druckbuchstaben und in frei wählbaren Schrifttypen darstellen. Kay betonte, dass diese Notebook-Vision »Science Fiction« sei, die allerdings dank der Miniaturisierung der elektronischen Bauteile schon bald Realität werden würde. Als Nutzer eines solchen Geräts stellte sich Kay ein kleines Mädchen und einen kleinen Jungen vor, die mit ihren irgendwie vernetzten »DynaBooks«, wie er die Geräte taufte, das Computergame Spacewar spielten (das Mädchen gewann).9

Im PARC hatten Alan Kay sowie die Mathematikerin und Pädagogin Adele J. Goldberg mit 250 Kindern Tests zum einfachen, intuitiven Gebrauch von Computern durchgeführt. Die dazu verwendeten Maschinen verfügten über einen Bildschirm mit größtmöglicher Auflösung und über ein »Zeigegerät genannt Maus«. Zudem wurde die Bildschirmoberfläche durch »Fenster oder simulierte Bildschirme innerhalb des physischen Bildschirms« aufgelöst. Die verschiedenen Windows in beliebiger Größe konnten zur gleichen Zeit Daten und Programme enthalten, die ganz Unterschiedliches sichtbar machten; sie wirkten, so Kay, wie übereinander liegende Blätter Papier und würden jeweils durch einen Mausklick an die Oberfläche geholt und aktiviert. Weil Computer im Gegensatz zu traditionellen Medien wie Zeichnungen, Gemälden oder Fernsehbildern schließlich nicht passiv, sondern »aktiv« seien, mithin ein Medium, das »auf Fragen antwortet und in Experimenten reagiert und die User sogar in eine zweiseitige Kommunikation verwickeln kann«, werde gerade diese Interaktion eine »reflexive Kommunikation mit sich selbst« und kreative Prozesse der »self-expression« ermöglichen.10

Es ist eine Frage, wie man den heutigen Stand der Computerkultur beschreiben und beurteilen möchte. Es ist aber eine ganz andere Frage, wie und mit welchen Visionen um 1976 über Computer gesprochen werden konnte. Nicht zuletzt das Beispiel der folgenreichen PARC-Experimente zeigt, dass Joseph Weizenbaum offenkundig nicht ganz begriff, was um ihn herum gerade geschah. Der Vergleich von Weizenbaum und Kay ist daher aufschlussreich. Um es sehr knapp zu sagen: Wer sich wie Weizenbaum an einer vorgestellten »direkten Erfahrung« und Autonomie des Menschen ausrichtet, die im Lauf der industriellen Moderne und bis zur Ankunft der Computer an die Maschinen verlorengegangen sei, läuft Gefahr, sich im Nebel konservativer Kulturkritik zu verirren. Die Behauptung jedenfalls, die »Macht der Computer« basiere auf der »Ohnmacht der Vernunft«, geht vollständig in den kulturpessimistischen Voraussetzungen auf, die ihr zugrunde liegen.

Anmerkungen:

1 Hermann C. Flessner, Gefährlicher Dialog, in: Spiegel, 7.8.1978, S. 145-147.

2 Robert Bierstedt, Review, in: Annals of the American Academy of Political and Social Science 426 (1976), S. 266-267, Zitat S. 267; vgl. mit gleicher Stoßrichtung auch Gerald R. Rising, Review, in: American Mathematical Monthly 85 (1978), S. 394-395, und Dwight Hines, Review, in: Journal of Mind and Behavior 1 (1980), S. 123-126 (alle Übersetzungen aus dem Englischen von mir, Ph.S.).

3 Robert P. Abelson, Review, in: American Scientist 64 (1976), S. 458.

4 John F. Crowther, Review, in: Contemporary Sociology 6 (1977), S. 125-126, Zitat S. 126.

5 Stanisław Lem, Review: On Science, Pseudo-Science, and Some Science Fiction, in: Science Fiction Studies 7 (1980), S. 330-338, Zitate S. 331f.

6 Vgl. Ted Nelson, Computer Lib/Dream Machines, Self-published (1st ed.) Chicago 1974; teilweise in Noah Wardrip-Fruin/Nick Montfort (Hg.), The New Media Reader, Cambridge, Mass. 2003, S. 301-338; vgl. dazu auch meinen Überblick in Philipp Sarasin, 1977. Eine kurze Geschichte der Gegenwart, Berlin 2021, S. 263-284, sowie David Gugerli, Wie die Welt in den Computer kam. Zur Entstehung der digitalen Wirklichkeit, Frankfurt a.M. 2018.

7 Deutsche Erstausgabe: Charles A. Reich, Die Welt wird jung. Der gewaltlose Aufstand der neuen Generation. Aus dem Amerikanischen übertragen von Axel Kaun und Christiane Taema, Wien 1971.

8 Vgl. Daniel Bell, The Coming of Post-Industrial Society, New York 1973; dt.: ders., Die nachindustrielle Gesellschaft. Übersetzung von Siglinde Summerer und Gerda Kurz, Frankfurt a.M. 1975, S. 247;

vgl. dazu Ariane Leendertz, Schlagwort, Prognostik oder Utopie? Daniel Bell über Wissen und Politik in der »postindustriellen Gesellschaft«, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 9 (2012), S. 161-167.

9 Alan C. Kay, A Personal Computer for Children of All Ages, in: ACM ’72: Proceedings of the ACM Annual Conference, Bd. 1, hg. von der Association for Computing Machinery, New York 1972; als Draft, ohne Paginierung, 11 Seiten, online verfügbar: <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/800193.1971922>.

10 Ders., Microelectronics and the Personal Computer, in: Scientific American 237 (1977) H. 3, S. 231-244, Zitate S. 231-236; ders., A Personal Computer (Anm. 9)[, S. 1] (meine Übersetzung).

Zum Weiterlesen:

Das Register der Rubrik »Neu gelesen« finden Sie hier.