- Westdeutschland und Israel: Geschichte einer komplizierten Beziehung

- Israel, DDR, PLO

- Die westdeutsche Linke nach dem Sechstagekrieg

- Deutsch-palästinensische Beziehungen im Spannungsfeld von Holocaust und Kaltem Krieg

- Deutsche, Juden und Israelis im 21. Jahrhundert

- Deutsch-palästinensische Beziehungen nach dem Oslo-Abkommen

Geographisch und kulturell scheint der Nahe Osten von Deutschland weit entfernt zu sein. Historisch betrachtet ist dies ein Trugschluss, denn die dort virulenten Konflikte sind eng verflochten mit der europäischen Kolonialgeschichte, der Geschichte des Nationalsozialismus und der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte. Im Alltag sind sowohl der Nahostkonflikt als auch Frieden im Kleinen heute in vielfältiger Weise präsent: Während sich in Deutschland antisemitische und antizionistische, aber auch antimuslimische Angriffe häufen, serviert das von einem jüdischen und einem arabischen Israeli gemeinsam betriebene Berliner Restaurant Kanaan im Prenzlauer Berg »Hummus zur Völkerverständigung«.1 Das von Daniel Barenboim und Edward Said 1999 in Weimar gegründete West-Eastern Divan Orchestra, paritätisch mit israelischen und arabischen Musiker*innen besetzt, existiert nunmehr seit 20 Jahren und hat einen seiner Arbeitsschwerpunkte in Berlin.2 Unter den Menschen wiederum, die seit Beginn des Bürgerkrieges in Syrien nach Deutschland kamen, sind nicht wenige Nachfahren von Palästinenser*innen, die im Kontext der israelischen Staatsgründung aus dem ehemaligen britischen Mandatsgebiet flüchteten oder vertrieben wurden.

Dieses Themenheft greift die vielfältigen Verbindungen zwischen Deutschland, Israel und Palästina auf, die längst integraler Bestandteil der deutschen Nachkriegsgeschichte sind. In den Beiträgen geht es etwa um die Verflechtungen palästinensischer Student*innen in Westdeutschland mit der hiesigen radikalen Linken der späten 1960er-Jahre, um die Bedeutung des Nahostkonfliktes für die Frankfurter Student*innenbewegung, um die Rüstungszusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik und Israel sowie um die Rezeption von Ephraim Kishons Werken auf dem deutschen Buchmarkt. Als Rahmen für die Texte skizzieren wir einleitend die verschiedenen Ebenen der Verflechtung von Deutschland, Israel und Palästina in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.3 Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf die Gegenwart dieser Beziehungen.

1. Westdeutschland und Israel:

Geschichte einer komplizierten Beziehung

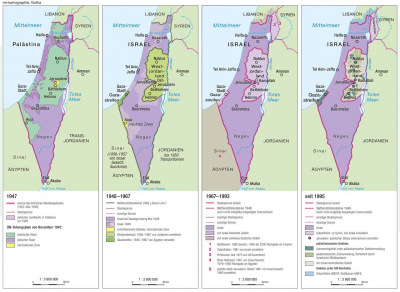

(© mr-kartographie, Gotha, mit freundlicher Genehmigung)

Der Staat Israel wurde 1948 auf der Grundlage eines im Vorjahr verabschiedeten UNO-Teilungsplanes für das britische Mandatsgebiet Palästina gegründet. Erste Kontakte zwischen der Bundesrepublik und Israel gab es bereits zu Beginn der 1950er-Jahre. Mit dem Luxemburger Abkommen vom 10. September 1952 regelten Konrad Adenauer und der israelische Außenminister Moshe Sharett deutsche Entschädigungsleistungen für die in der NS-Zeit begangenen Verbrechen. Bedingung für die Aufnahme der Verhandlungen war eine im September 1951 im Bundestag abgegebene Erklärung des Kanzlers, dass »im Namen des deutschen Volkes unsagbare Verbrechen begangen« worden seien, die »zur moralischen und materiellen Wiedergutmachung verpflichten«.4

Der Aufbau des Werks wurde aus Mitteln des Wiedergutmachungsabkommens finanziert. Ein erheblicher Teil solcher Zahlungen wurde in Form von Maschinen, technischem Zubehör und Dienstleistungen von Deutschen in Israel erbracht – was vielfach mit Konflikten verbunden war. Hier scheinen sich der deutsche Ingenieur und die israelischen Arbeiter aber gut verstanden zu haben.

(picture-alliance/ullstein bild/Claude Jacoby)

In Israel lehnten weite Teile der Bevölkerung jeden Kontakt mit dem Nachfolgestaat des NS-Regimes grundsätzlich ab. Aber auch in der Bundesrepublik befürworteten nur 11 Prozent der Bevölkerung uneingeschränkt die Verhandlungen mit dem jüdischen Staat.5 Franz Josef Strauß, damals Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag, befürchtete, dass die guten deutschen Beziehungen zu den arabischen Staaten leiden könnten, wenn die Bundesrepublik Israel wirtschaftlich unterstütze. Als er im Dezember 1957, nunmehr als Verteidigungsminister, Shimon Peres in dessen Funktion als Generaldirektor des israelischen Verteidigungsministeriums in seinem Haus in Rott am Inn empfing, um erste Rüstungslieferungen an Israel zu besprechen, wurde das Treffen auf beiderseitigen Wunsch geheim gehalten.6

![Franz Josef Strauß lässt sich bei einem Israel-Besuch im Mai 1963 von dem israelischen Offizier Uziel Gal dessen Maschinenpistole erklären. Die von ihm entwickelte »Uzi« ist als Synonym für den Begriff Maschinenpistole in die Umgangssprache eingegangen. Strauß hatte nach der »Spiegel-Affäre« Ende 1962 als Verteidigungsminister zurücktreten müssen und machte die Reise als CSU-Vorsitzender. (Government Press Office [GPO] D809-059, Foto: Moshe Pridan)](https://zeithistorische-forschungen.de/sites/default/files/medien/cumulus/2019-3/Runge_Vowinckel/resized/5840.jpg?language=en)

(Government Press Office [GPO] D809-059,

Foto: Moshe Pridan)

Der verbreiteten Annahme, die Geschichte der deutsch-israelischen Beziehungen »sei durch eine bruchlose Kontinuität exzeptioneller Waffenlieferungen geprägt« und »es sei ›schon immer‹ die Praxis Bonner bzw. Berliner Regierungen gewesen, Israel möglichst umstandslos mit Kriegsgerät zu versorgen«, widerspricht allerdings Hubert Leber in diesem Themenheft. Mit Verweis auf umfangreiches Archivmaterial aus deutschen Bundesministerien und dem Kanzleramt zeigt er, dass die Bundesrepublik in der Zeit der sozialliberalen Koalitionen eine eher nachgeordnete Rolle als Rüstungslieferant im Nahen Osten spielte. Zwar habe die Regierung Schmidt/Genscher Restriktionen gelockert, um Waffenexporte in Krisenregionen und Nicht-Nato-Staaten zu ermöglichen. Anfang der 1980er-Jahre habe es aber gerade deshalb Verstimmungen im deutsch-israelischen Verhältnis gegeben, denn nun wurden auch Panzer an Saudi-Arabien geliefert. Insgesamt sei die westdeutsche Exportpolitik der 1970er-Jahre, so Leber, weniger von historisch begründeter Solidarität mit Israel geprägt gewesen als vielmehr von ökonomischen Interessen und der Logik des Systemkonfliktes. [Anm. der Red. und Korrekturhinweis von Hubert Leber, 30.3.2020: Es gab 1981/82 zwar eine große Debatte in der Bundesrepublik über mögliche Panzerlieferungen an Saudi-Arabien, doch am Ende entschied die Schmidt-Regierung, den saudischen Panzerwunsch nicht zu erfüllen (siehe dazu die Passage in Lebers Aufsatz am Ende von Kap. 2). Dasselbe wiederholte sich 1983–1985 unter Kanzler Kohl.]

Bereits in den 1950er-Jahren gab es auch erste gesellschaftliche Annäherungen zwischen der Bundesrepublik und Israel, unter anderem 1953 durch den mehrmonatigen Besuch des protestantischen Pfarrers Hermann Maas, der deutschen Jüdinnen und Juden während der NS-Zeit zur Flucht verholfen hatte. 1958 wurde »Aktion Sühnezeichen Friedensdienste« gegründet, eine Organisation, die deutsche Volontär*innen in die ehemals von Deutschen besetzten europäischen Länder und ab 1961 auch nach Israel entsandte.7 In diese Zeit fallen zudem die ersten Annäherungen zwischen israelischen und deutschen Wissenschaftsinstitutionen.8 Kooperationen gab es etwa zwischen der Deutschen Sporthochschule Köln und der israelischen Sporthochschule Winegate in Netanja sowie auf Initiative des Weizmann-Instituts für Wissenschaften in Rehovot, das im Dezember 1959 Vertreter der Max-Planck-Gesellschaft nach Israel einlud. Seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen am 12. Mai 1965 begannen die ersten offiziellen Städtepartnerschaften zwischen israelischen und bundesdeutschen Städten, von denen es heute über 100 gibt – das sind mehr als mit jedem anderen Land in Afrika, Südamerika und Asien.9 Im März 1969 reisten Mitglieder des israelischen Parlaments, der Knesset, nach Bonn zum Deutschen Bundestag; zwei Jahre später erfolgte der erste Gegenbesuch.10

Meilensteine in den Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Israel waren der Jerusalemer Eichmann-Prozess von 1961 und die Auschwitz-Prozesse der Jahre 1963 bis 1968. Im Eichmann-Prozess wurde neben der individuellen Schuld des Angeklagten in seiner Funktion als Leiter der für die Deportationen von Jüdinnen und Juden verantwortlichen Abteilung des Reichssicherheitshauptamtes erstmals der Holocaust als geschichtlicher Kontext mitverhandelt. Die Aussagen zahlreicher Überlebender machten das Verfahren selbst zu einem historischen Ereignis. Dem Staatsanwalt Gideon Hausner trugen sie allerdings auch den von Hannah Arendt formulierten Vorwurf ein, es handele sich um einen »Schauprozess«, der weit über die Rechtsprechung als Kernaufgabe des Gerichts hinausgehe.11

Treibende Kraft der Frankfurter Auschwitz-Prozesse war Fritz Bauer, der Generalstaatsanwalt des Landes Hessen, der dem Mossad einen entscheidenden Hinweis auf Eichmanns Aufenthaltsort in Argentinien gegeben und damit dessen Entführung nach Israel überhaupt erst möglich gemacht hatte. In seiner Zeit massiv angefeindet, ist Bauer heute zu einem zeitgeschichtlichen Helden avanciert, dessen Biographie in den vergangenen Jahren Stoff für gleich drei Spielfilme und eine abendfüllende Dokumentation war. Im Vordergrund stehen dabei meist der »Nazijäger« Fritz Bauer und sein tragischer Tod im Jahr 1968, der Anlass zu Spekulationen gab, er sei von politischen Gegnern ermordet worden.12 Weniger bekannt ist, dass Bauer als Strafrechts- und Strafvollzugsreformer nicht zuletzt einen wichtigen Beitrag zur Liberalisierung der bundesdeutschen Justiz leistete.

Die deutsch-israelischen Beziehungen der 1960er-Jahre waren auch von einem kulturellen Transfer im Bereich der populären Literatur geprägt. In ihrem Beitrag »Ephraim Kishon für Deutsche« befasst sich Silja Behre mit dem Erfolg des 1924 in Budapest geborenen jüdischen Satirikers im Literaturbetrieb der Bundesrepublik. Kishon hatte den Holocaust in Ungarn überlebt und schrieb nach der Emigration in Tel Aviv auf Hebräisch. Seinen deutschsprachigen Leser*innen wurde er durch Übersetzungen bekannt, die in den 1960er- bis 1980er-Jahren in einer Auflage von insgesamt mehr als 34 Millionen Büchern verkauft wurden. Bereits 1955 wurde sein Stück »Die große Protektion« in der Übersetzung von Max Brod am Braunschweiger Staatstheater uraufgeführt (später unter dem Titel »Der Schützling« bekannt). Behre zeichnet detailliert nach, wie Kishon im Nachkriegsdeutschland rezipiert wurde und welche Netzwerke seinen Erfolg ermöglichten. Bei Feuilletonisten war Kishon als Autor »trivialer« Literatur allerdings nicht sehr angesehen; sie lasen ihn weniger als seriösen Schriftsteller und politischen Autor denn als Humoristen, der die »einfachen Leute« zum Lachen bringe. Literaturkritiker erklärten Kishons Erfolg in Deutschland gerade mit der Aussparung des Holocausts und seiner persönlichen Erlebnisse: Erst Mitte der 1990er-Jahre veröffentlichte er seine Memoiren und einen Roman, in denen er sich mit seiner Verfolgung im mit Nazi-Deutschland kollaborierenden Ungarn und seiner Deportation in ein slowakisches Arbeitslager 1944 auseinandersetzte.

In der DDR fanden die Auseinandersetzungen um die NS-Vergangenheit und die Beziehungen zu Israel unter anderen Vorzeichen als in der Bundesrepublik statt.13 In den 1950er-Jahren war man dort zunächst auf den Kurs der Sowjetunion eingeschwenkt, die dem UNO-Teilungsplan und der Gründung des jüdischen Staates zwar zugestimmt hatte, die Israel aber fortan als »imperialistischen Brückenkopf« der USA im Nahen Osten diffamierte. Die Regierungen der DDR stellten sich auf den Standpunkt, dass eine sozialistische Gesellschaft grundsätzlich antifaschistisch und die historische Schuld damit beglichen sei. Finanzielle Wiedergutmachung lehnten sie kategorisch ab und zogen sich auf die Position zurück, dass die natürlichen Verbündeten im Nahen Osten die antiimperialistischen arabischen Kräfte seien.

Jeffrey Herf hat in seinem Buch über die »unerklärten Kriege« der DDR gegen Israel argumentiert, dass die ostdeutsche Staatsführung zwar nie an einer offenen Aggression gegen den neu gegründeten Staat teilnahm, dass sie diesen aber durch Waffenlieferungen an feindliche arabische Staaten indirekt militärisch bedrohte und Angriffe auch auf jüdische Zivilist*innen deckte. Während des Jom-Kippur-Krieges wurden Einheiten der Nationalen Volksarmee nach Syrien verlegt, die nicht an den militärischen Operationen teilnahmen, die den Syrern jedoch Kampfjets und Munition zur Verfügung stellten.14

Lutz Maeke hat allerdings auch gezeigt, dass die vorgeblich guten Beziehungen der DDR zur palästinensischen Gesellschaft nur an der Oberfläche gut waren. Die ostdeutsche Regierung verhielt sich gegenüber der Führung der 1964 gegründeten Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) eher zurückhaltend, da sie die Palästinafrage noch 1958 als eine interne Angelegenheit der arabischen Welt betrachtete.15 1965 erkannte die DDR zwar die PLO als palästinensische Interessenvertretung an, unternahm aber keine Schritte, diese direkt zu fördern. Erst ab 1968 flossen Gelder über die Arabische Liga an palästinensische politische Organisationen. Laut einem »Maßnahmenplan für die Entwicklung der Beziehungen der DDR zur Palästinensischen Widerstandsbewegung« von 1970 landeten sie bei allen Mitgliedsorganisationen der PLO – außer bei der größten, der von der DDR-Regierung als zu »›bourgeois‹, ›reaktionär‹ und islamisch geprägt« befundenen Al Fatah.16 Das UNO-Hilfswerk für die palästinensischen Flüchtlinge (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA) dagegen profitierte weit mehr vom finanziellen Engagement der Bundesrepublik, die allein zwischen 1952 und 1962 etwa 6,5 bis 9 Millionen DM zahlte, während aus der DDR erst 1989 einmalig Lebensmittel und Medikamente im Wert von 80 Millionen Mark (Ost) an die UNRWA flossen.17

2. November 1971

(Bundesarchiv, Bild 183-K1102-032, Foto: Klaus Franke)

Dessen ungeachtet gehörte die »Solidarität mit dem palästinensischen Volk« fest ins Repertoire der ostdeutschen Außenpolitik. Ebenso wie die Menschen in Vietnam und Nicaragua waren Palästinenser*innen Gegenstand einer Plakat-Kampagne unter dem Motto »Sie haben ein Recht auf Leben« (ca. 1988) – womit suggeriert wurde, dass kapitalistische Staaten ihnen dies verwehrten.18 Wie schwierig andererseits die Positionierung jüdischer DDR-Bürger*innen werden konnte, zeigt Lutz Fiedler in einem Beitrag über die autobiographischen Texte des Journalisten und Schriftstellers Joachim Chaim Schwarz (1909–1992), der seine Bücher trotz ausgeprägter anfänglicher Loyalität gegenüber dem SED-Staat ab 1976 unter dem Pseudonym Carl-Jacob Danziger in der Bundesrepublik publizierte.

3. Die westdeutsche Linke nach dem Sechstagekrieg

In der Bundesrepublik markierte der Sechstagekrieg von 1967, der zeitlich mit dem Beginn der Student*innenbewegung zusammenfiel, einen fundamentalen Wandel in den Einstellungen zu Israel und zum Nahostkonflikt. Innerhalb der westdeutschen Linken führte er zu einer breiten Solidarisierung mit der palästinensischen Befreiungsbewegung, die weniger als nationalistische denn als antiimperialistische Bewegung wahrgenommen wurde. Israel galt weiten Teilen der Linken nun nicht mehr als Zufluchtsstaat europäischer Jüdinnen und Juden nach dem Holocaust, sondern als aggressive Besatzungsmacht und als Sonderform des imperialistischen National- und Kolonialstaates. Hatte Ulrike Meinhof noch 1967 zur Solidarisierung mit dem jüdischen Staat aufgerufen, wurden nun Stimmen laut, die diesem, oft mit antisemitischen Argumenten, das Existenzrecht bestritten.19 Mit der Rede von den Palästinenser*innen als »Opfern der Opfer« wurde eine Schuldverschiebung eingeleitet, die die Kinder der nationalsozialistischen Täter von ihrer Last befreien sollte.

Für die Medien des Springer-Konzerns dagegen war der Sechstagekrieg ein Beweis für die militärische Schlagkraft Israels, das wie »David gegen Goliath« über seine arabischen Nachbarn siege. Auch andere Zeitungen und Magazine schwenkten auf diesen Kurs ein. Der unter anderem im »Spiegel« angestellte Vergleich Moshe Dayans mit Erwin Rommel20 erscheint uns heute als äußerst geschmacklos, wurde damals aber von Teilen des Lesepublikums durchaus begrüßt und machte den israelischen Verteidigungsminister zur Projektionsfläche für deutsche Militaristen.

Der Jerusalemer Bürgermeister Teddy Kollek, der mit Axel Springer gut befreundet war, nahm den Jerusalemer Mauerfall nach dem Sechstagekrieg von 1967 zum Anlass, ein Foto von diesem Ereignis mit handschriftlicher Widmung in das geteilte Berlin zu schicken. Diese Fotografie ist der Ausgangspunkt des Bildessays von Annette Vowinckel in diesem Heft, in dem sie den Alltag in einer von Mauern und Zäunen geprägten Stadt rekonstruiert. Anhand historischer Aufnahmen aus unterschiedlichen Quellen wird deutlich, wie die nach dem israelischen Unabhängigkeitskrieg 1948 gezogene Grenze nun befestigt aussah, wie sie die grenznahen Stadtteile prägte, wie man von einem Teil der Stadt in den anderen gelangte und wie mit den Bildern Politik betrieben wurde.

In Deutschland verschärften sich nach dem Sechstagekrieg, der Israel zur Besatzungsmacht werden ließ, die Auseinandersetzungen um den Nahostkonflikt. Besonders intensiv wurden sie in Frankfurt am Main ausgetragen, wo die sozialistische und auch die jüdische Linke (teils in Personalunion) die Debatten prägten. In ihrem Aufsatz »Der Nahe Osten im Frankfurter Westend« zeichnet Zarin Aschrafi diese Debatten nach. Im Fokus des Beitrags steht Frankfurt als Wirkungszentrum von Organisationen wie der israelischen radikal-sozialistischen Organisation Matzpen, des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS), des Israelischen Revolutionären Aktionskomitees im Ausland (ISRACA), des Bundesverbandes Jüdischer Studenten in Deutschland (BJSD), der Generalunion Palästinensischer Studenten (GUPS), der Generalunion Palästinensischer Arbeiter (GUPA) und deren jeweiligen Protagonist*innen. Anhand eines Close Reading einer hitzigen Diskussion am 9. Juni 1969 in der Goethe-Universität zeigt die Autorin, dass führende deutsche Linke bereits zu diesem Zeitpunkt ihre Solidarität mit Israel reduziert hatten, was in antizionistische, antisemitische und gewalttätige Aktionen umschlug. Der damalige erste Botschafter Israels in der Bundesrepublik, Asher Ben-Natan, wurde von Student*innen zum Teil mit Megaphonen angegangen; als Gegenredner*innen zu Ben-Natan sprachen Abdallah Frangi, der GUPS-Vorsitzende, und Eli Löbel, der Matzpen vertrat. Aschrafi arbeitet dezidiert die Unterschiede, aber auch Schnittmengen der jeweiligen Organisationen bzw. ihrer Vertreter*innen heraus. Es wird deutlich, wie aufgeladen die Atmosphäre war und wie sich ein Teil der Linken antisemitisch radikalisierte, bis hin zur Beschimpfung Ben-Natans als »Faschist« und der Übertragung dieser Schablone auf den Staat Israel.

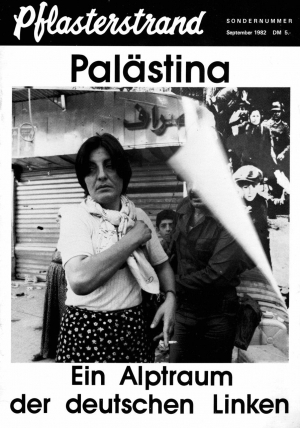

Für Zündstoff innerhalb der westdeutschen Linken sorgte gut eine Dekade später auch die israelische Invasion im Libanon. Im September 1982 machte die Redaktion der Frankfurter Stadtzeitschrift »Pflasterstrand« das schwierige Verhältnis zwischen Deutschen, Jüdinnen und Juden, Israelis und Palästinenser*innen zum Gegenstand eines Sonderheftes. Unter dem Titel »Palästina. Ein Alptraum der deutschen Linken« veröffentlichte sie Texte von so verschiedenen Autor*innen wie Daniel Cohn-Bendit, Dan Diner und Ulrike Meinhof sowie Reprints von Interviews mit Hannah Arendt und Issam Sartawi (PLO). Das Heft belegt eindrücklich die engen Verflechtungen deutscher Nachkriegsgeschichte mit den Konflikten im Nahen Osten, macht aber auch deutlich, dass Lösungsversuche gerade wegen dieser Verflechtungen für nahezu alle Beteiligten einer Quadratur des Kreises gleichkamen. Die DDR als derjenige deutsche Staat, in dem die Solidarität mit den Palästinenser*innen zumindest in der Theorie zur Staatsraison gehörte, tauchte im »Pflasterstrand«-Heft allerdings nicht auf.

Ein Alptraum der deutschen Linken«, September 1982, Cover. Bei den übereinander montierten Fotografien handelt es sich um eine Aufnahme mit einer palästinensischen Frau, die von einem israelischen Polizisten am Arm festgehalten wird. Darunter liegt eine Aufnahme aus der Text- und Bild-Dokumentation, die der SS-Gruppenführer Jürgen Stroop nach der Räumung des Warschauer Ghettos im Frühjahr 1943 zusammengestellt hatte (»Stroop-Bericht«). Dieses Foto zeigt einen jüdischen Jungen mit über dem Kopf erhobenen Armen; es wurde in vielen späteren Darstellungen des Holocaust reproduziert.

Intensive Auseinandersetzungen um die deutsche NS-Vergangenheit prägten die Bundesrepublik der 1980er-Jahre. Im Frühjahr 1985 trug die Kranzniederlegung anlässlich des 40. Jahrestages des Kriegsendes auf einem Soldatenfriedhof in Bitburg, auf dem auch Waffen-SS-Angehörige beerdigt lagen, dem CDU-Kanzler Helmut Kohl und seinem Staatsgast, dem US-Präsidenten Ronald Reagan, massive Kritik (nicht nur) von jüdischer Seite ein. Kohls Parteifreund Richard von Weizsäcker dagegen hielt in seiner Rolle als Bundespräsident nur wenige Tage später eine vielbeachtete Rede, in der er den 8. Mai als »Tag der Befreiung« wertete. Er sendete damit ein deutliches Zeichen an alle revisionistischen Kräfte, die immer noch von einer bedauerlichen Niederlage des Deutschen Reiches sprachen.21

(picture-alliance/Thomas Wattenberg)

Diese Kontroverse wurde im »Historikerstreit« von 1986/87 fortgeführt. Stein des Anstoßes war unter anderem eine These des West-Berliner Historikers Ernst Nolte, die ansonsten eher im rechtsradikalen Milieu verbreitet war, nämlich dass »die Juden« wegen der Parteinahme der Jewish Agency für Großbritannien 1939 zum Kriegsgegner Deutschlands geworden seien und dass deren Internierung in Lagern deshalb als legitim betrachtet werden könne.22 Dem widersprachen nicht nur einige liberale Deutsche, sondern auch israelische Historiker*innen. Sie verbaten sich außerdem, für zu parteiisch befunden zu werden, um NS-Geschichte neutral und objektiv schreiben zu können – dieses Argument hatte Martin Broszat in die Debatte geworfen. Mangelnde Unparteilichkeit könne man, so Saul Friedländer, den deutschen Kollegen eins zu eins zurückspiegeln.23

4. Deutsch-palästinensische Beziehungen im Spannungsfeld von Holocaust und Kaltem Krieg

Barg die Gründung des Staates Israel für die europäischen Jüdinnen und Juden nach dem Holocaust die Hoffnung auf eine bessere Zukunft im eigenen Nationalstaat, so war das zentrale Ereignis der Jahre 1947/48 für die arabische Bevölkerung die Nakba (arabisch für »Katastrophe«). Im Kontext des Unabhängigkeitskrieges verließen durch Flucht oder Vertreibung etwa 700.000 Palästinenser*innen das Land. Diejenigen, die in Israel blieben, erhielten israelische Pässe. Den anderen blieb der Rückweg verschlossen – sie wurden zwar zum Teil von den umliegenden arabischen Ländern, vor allem von Jordanien, eingebürgert, doch sind Palästinenser*innen bis heute eine der größten Gruppen unter den Staatenlosen.

Ab den 1960er-Jahren intensivierten sich parallel zu den deutsch-israelischen die deutsch-palästinensischen Beziehungen. Sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR arbeiteten und studierten zahlreiche Palästinenser*innen, die sich in Westdeutschland in der schon erwähnten Generalunion Palästinensischer Studenten (GUPS) und der Generalunion Palästinensischer Arbeiter (GUPA) organisierten. Nach dem Sechstagekrieg solidarisierten sich weite Teile der westdeutschen Linken verstärkt mit der palästinensischen Nationalbewegung sowie mit der palästinensischen Bevölkerung des Westjordanlandes und des Gazastreifens, die nun unter israelischer Besatzung lebte. Ausdruck dieser neuen Achse waren Solidaritätsveranstaltungen und Unterstützungsadressen, aber auch gewaltsame Angriffe auf jüdische Einrichtungen in der Bundesrepublik bzw. in West-Berlin wie der Brandanschlag auf das jüdische Gemeindehaus in der Berliner Fasanenstraße im November 1969 und Schulungen von Angehörigen der Roten Armee Fraktion (RAF) in Ausbildungscamps der Fatah in Jordanien im Sommer 1970.

(© Volker Ernsting / Repro: Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn)

Während der 1970er-Jahre sorgten mehrere terroristische Angriffe palästinensischer Gruppierungen für massive Spannungen in den deutsch-israelischen und deutsch-palästinensischen Beziehungen. Bei dem Anschlag auf die Olympischen Spiele in München 1972, geplant und durchgeführt von der Terrorgruppe Schwarzer September, wurden elf israelische Sportler ermordet – zwei von ihnen noch im Olympischen Dorf, die anderen neun während eines Befreiungsversuches der bayerischen Polizei. Auch ein Polizist starb dabei. Drei überlebende Angreifer wurden in der Bundesrepublik inhaftiert, wurden aber durch die Flugzeugentführung eines palästinensischen Kommandos noch im gleichen Jahr wieder freigepresst. Die Bundesregierung zeigte sich sichtlich erleichtert, die palästinensischen Attentäter von München nicht in Deutschland vor Gericht stellen zu müssen.24 Eine praktische Konsequenz aus dem Desaster von München war die Gründung der GSG 9 als Anti-Terror-Einheit des Bundesgrenzschutzes, deren erster Leiter, Ulrich Wegener, von der israelischen Armee ausgebildet wurde und deren erster großer Erfolg die Befreiung der Geiseln aus der von einem weiteren palästinensischen Kommando nach Mogadischu entführten Lufthansa-Maschine »Landshut« im Herbst 1977 war.25 Unmittelbare Folgen des Attentats von München waren auch das Verbot der Generalunion Palästinensischer Studenten und der Generalunion Palästinensischer Arbeiter sowie die Ausweisung zahlreicher Palästinenser*innen aus der Bundesrepublik.26 Gleichwohl fungierte mit Abdallah Frangi ab 1974 ein ehemaliger GUPS-Vorsitzender als ständiger Vertreter der PLO in Bonn und ab 1993 als Vertreter der palästinensischen Autonomiegebiete in Berlin.

In dem hier veröffentlichten Aufsatz »Von Heidelberg über Beirut in die ›Dritte Welt‹« analysiert Joseph Ben Prestel unter Einbeziehung von Dokumenten aus arabischen Archiven das komplexe Verhältnis der palästinensischen Diaspora zur westdeutschen Linken ab den 1960er-Jahren. Eine Schnittmenge zwischen den Zielen der palästinensischen Gruppen und radikalen Linken war der Antizionismus, der vielfach in offenen Antisemitismus überging. Vor diesem Hintergrund kontextualisiert Prestel die Geschichte der palästinensischen Student*innen in der Bundesrepublik auf lokaler und globaler Ebene, um sie neu zu interpretieren: Entgegen der These, die Allianz zwischen den Palästinenser*innen und der westdeutschen Linken sei im Zuge der Student*innenrevolte entstanden, datiert er die Anfänge der internationalen Student*innenbewegung schon auf die 1950er-Jahre. Viele Palästinenser*innen entschieden sich für ein Studium in der Bundesrepublik, die mit verhältnismäßig niedrigen Lebenshaltungskosten auch für mittlere und untere Schichten attraktiver war als der angloamerikanische Raum. Noch vor der Gründung der PLO im Jahr 1964 nahmen sich palästinensische Gruppierungen in der Bundesrepublik antiimperialistische Bewegungen in Algerien, Vietnam und Kuba zum Vorbild, auch wenn die palästinensischen Anliegen für die deutsche Student*innenbewegung erst nach dem Sechstagekrieg von 1967 zentral wurden. In der Öffentlichkeit war dies nicht zuletzt daran zu erkennen, dass das sogenannte Palästinensertuch zum Symbol einer neuen Protest- und Bildpolitik wurde.

Die einzige militante westdeutsche Gruppierung, die sich in den 1980er-Jahren teilweise von einem antisemitisch gefärbten Antizionismus und von der Zusammenarbeit mit palästinensischen terroristischen Gruppierungen distanzierte, waren die Revolutionären Zellen (RZ). Anlässlich der Exekution des RZ-Mitglieds Gerd Albartus 1987 durch die Carlos-Gruppe in Damaskus27 verfassten einige seiner ehemaligen Mitstreiter*innen einen offenen Brief, in dem sie sich von der Entführung einer Air France-Maschine nach Entebbe im Jahr 1976 distanzierten, bei der zwei Deutsche mit vorgehaltener Waffe jüdische von nichtjüdischen Geiseln (bzw. Israelis von Angehörigen anderer Staaten) getrennt und damit den rassistischen Antisemitismus des NS-Regimes reproduziert hatten.28 Innerhalb der Revolutionären Zellen vertraten sie aber vermutlich eine Minderheitenposition.29

5. Deutsche, Juden und Israelis im 21. Jahrhundert

Obwohl die deutsche Wiedervereinigung und massive Formen rassistischer Gewalt Anfang der 1990er-Jahre in Israel die Sorge um das Erstarken eines neuen Großdeutschlands befeuerten, wurde die Legitimität und Relevanz der deutsch-israelischen Beziehungen seit den 1990er-Jahren kaum mehr in Frage gestellt. Die Bundesrepublik ist heute nach den USA und China der drittgrößte Handelspartner Israels, und seit 2008 finden, abwechselnd in Berlin und Jerusalem, alljährliche Regierungskonsultationen statt. 2008 schrieb Bundeskanzlerin Angela Merkel zu diesem Anlass in das Gästebuch der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem: »Im Bewusstsein der Verantwortung Deutschlands für die Shoah unterstreicht die Bundesregierung mit den ersten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen ihre Entschlossenheit zur gemeinsamen Gestaltung der Zukunft.«30

Die Beziehungen zwischen Berlin und Jerusalem waren stets komplex und sind es auch heute: So zog die Ende 2017 im Jüdischen Museum Berlin (JMB) eröffnete Ausstellung »Welcome to Jerusalem« den Unmut der israelischen Regierung auf sich, die sich an der gleichberechtigten Darstellung jüdischer, christlicher und muslimischer Stadtgeschichte stieß. Durch die Ausstellung werde die jüdische Identität des Staates Israel in Frage gestellt, sie sei deshalb in ihrer Grundausrichtung anti-israelisch. Vor allem aber habe das Museum bei der Gestaltung des Begleitprogramms mit Unterstützer*innen der 2005 gegründeten (pro)palästinensischen Bewegung Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) kooperiert, die sowohl von der deutschen als auch von der israelischen Regierung als antisemitisch eingestuft wird. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu forderte deshalb die Bundesregierung auf, die finanzielle Förderung des Museums einzustellen.31

(© Jüdisches Museum Berlin, Foto: Yves Sucksdorff)

Kritik an der Bundesregierung kam aber auch von anderer Seite: Anfang Juni 2019 unterzeichneten 240 jüdische Wissenschaftler*innen einen Brief an die deutsche Regierung, in dem sie – selbst mehrheitlich keine BDS-Anhänger – eine Rücknahme der Einstufung von BDS als antisemitische Organisation forderten.32 Dass die Pressesprecherin des Jüdischen Museums Berlin in einem Tweet ohne Anführungszeichen auf einen »taz«-Bericht über diesen Brief verwies, wurde von der israelischen Regierung und von Josef Schuster, dem Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in Deutschland, wiederum als Unterstützung für BDS interpretiert.33

Im Juni 2019 trat Peter Schäfer deshalb von seinem Amt als Direktor des Museums zurück. Während der Zentralrat der Juden in Deutschland ebenso wie die israelische Regierung Schäfers Rücktritt begrüßten, forderte der israelische Historiker Amos Goldberg in einem Gastkommentar für die »Frankfurter Rundschau« seine deutschen Freunde und Kolleg*innen auf, sich gegen jede Restriktion der Meinungsfreiheit und gegen die Intervention der israelischen Regierung zur Wehr zu setzen.34 Als Beispiel dafür, welche Konsequenzen eine Einschränkung des Diskurses haben könne, nannte er den Beschluss der Bank für Sozialwirtschaft, der Organisation »Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost« wegen ihrer Unterstützung für BDS das Konto zu kündigen.35 Eine deutsche Bank erklärt propalästinensische Jüdinnen und Juden zu Antisemit*innen – deutlicher könnte kaum zutage treten, dass es sich hier nicht um einen innerjüdischen oder israelisch-palästinensischen Streit handelt, sondern um einen, der auch in der Mitte der deutschen Gesellschaft tobt. Solche Auseinandersetzungen sind symptomatisch für eine Konstellation, in der angesichts einer Gemengelage von historischer Schuld, eines ungelösten Konfliktes im Nahen Osten und einer radikal veränderten politischen Machtkonstellation nach dem Ende des Kalten Krieges Entspannung nicht in Sicht ist. Ende November 2019 berief der Stiftungsrat des Jüdischen Museums Berlin die Niederländerin Hetty Berg als neue Direktorin.36 Die bisherige Museums-Managerin des Jüdischen Kulturviertels und des Jüdischen Historischen Museums in Amsterdam tritt ihre Stelle im April 2020 an. Schuster begrüßte die Wahl Bergs, die auch Mitglied der Jüdischen Gemeinde ist. In einer Agenturmeldung hieß es: »Der Zentralrat gehe davon aus, dass Berg die Tradition anspruchsvoller Ausstellungen im Museum fortsetzen und ›zugleich Empathie für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland und Israel aufbringen‹ werde.«37

Dass auf kulturpolitischem Terrain generelle Konflikte ausgehandelt werden, zeigt der Streit um nachgelassene Texte von Franz Kafka, die sich im Nachlass seines Freundes Max Brod fanden. In einem Prozess vor Israels Oberstem Gericht zwischen dem Deutschen Literaturarchiv Marbach und der israelischen Nationalbibliothek über den Aufbewahrungsort dieser Manuskripte wurde 2016 letztlich die Frage verhandelt, wem das Erbe des deutschsprachigen jüdischen Tschechen gehöre.38 Während die Marbacher Anwält*innen argumentierten, Kafka sei 1924 gestorben, also lange vor der Gründung des Staates Israel, vertraten die israelischen Anwält*innen die Position, Deutschland sei der letzte Ort, an dem die Manuskripte Kafkas, dessen drei Schwestern im Holocaust ermordet wurden, aufbewahrt werden sollten. Die israelische Nationalbibliothek gewann den Rechtsstreit – allerdings gibt es weder eine hebräische Kafka-Gesamtausgabe noch eine einzige Straße in Israel, die nach dem Schriftsteller benannt ist.39

Bei den Bürger*innen steigt das Interesse am jeweils anderen Land jedoch stetig an: Für israelische Tourist*innen steht Deutschland nach Griechenland, Italien und Frankreich an vierter Stelle auf der Liste der beliebtesten Reiseziele. Umgekehrt bildeten Deutsche in Israel 2018 die viertgrößte Tourist*innengruppe.40 Berlin und Tel Aviv mit ihren lebendigen Kulturszenen und ihrem tabulosen Nachtleben genießen im jeweils anderen Land die Reputation einer weltoffenen und toleranten Metropole, auch wenn die oft genannten Zahlen zu hoch gegriffen sein dürften: Nach Schätzung der Soziologin Dani Kranz leben etwa 7.000 Israelis in Berlin, in ganz Deutschland etwa 20.000 (Stand: Dezember 2015). Den in den Zahlen zum Ausdruck kommenden Optimismus führt Kranz zurück auf einen »deutsch-israelischen Zerrspiegel, man hat ein großes Identitätsinvestment in Israel. Im Hintergrund steht die Schoah, allerdings hat sie für die junge Generation der Deutschen und Israelis keine so große Bedeutung mehr. Man ist einfach neugierig auf diesen ›Anderen‹.«41 [Anm. der Red. und Korrekturhinweis von Dani Kranz, 6.4.2020: Frau Kranz ist keine Soziologin, sondern eine angewandte wie akademische Anthropologin und Regierungsberaterin.]

Tatsächlich wünschen sich viele Israelis wegen der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten einen zweiten Pass, und gern einen europäischen, da dieser Freizügigkeit ohne Visa-Restriktionen und einfachere Arbeits- und Aufenthaltsbedingungen im Schengen-Raum gewährt. Nachfahren von Jüdinnen und Juden, die ab 1933 ins damalige Palästina und später Israel emigrierten, erhalten problemlos die deutsche Staatsbürgerschaft – zwischen 2000 und 2015 nutzten mehr als 30.000 Israelis diese Option.42 Einige, deren Vorfahren bereits im 19. Jahrhundert oder zur Zeit des britischen Mandats nach Palästina gekommen waren, beauftragen spezialisierte Anwälte, die ihnen bei der Recherche und Einreichung von Dokumenten helfen.

Umgekehrt spielen aufgrund des zunehmenden Antisemitismus in Europa viele Jüdinnen und Juden mit dem Gedanken, nach Israel auszuwandern, und beantragen deshalb die israelische Staatsbürgerschaft. Ein prominentes Beispiel ist Eliyah Havemann, der Sohn des aus der DDR ausgewiesenen Sängers Wolf Biermann, dessen jüdischer Großvater Dagobert 1943 in Auschwitz ermordet wurde. Havemann emigrierte 2010 nach Israel und lebt mit seiner Familie bei Tel Aviv. Über seine Konversion zum orthodoxen Judentum schrieb er das Buch »Wie werde ich Jude?«.43 Die 1981 in Ost-Berlin geborene Schriftstellerin Mirna Funk, die 2014 angekündigt hatte, wegen des zunehmenden Antisemitismus nach Israel auszuwandern, nahm ihre Entscheidung einige Jahre später jedoch zurück und begründete dies mit dem Entschluss, in der Bundesrepublik gegen Antisemitismus und Rechtsruck kämpfen zu wollen.44 In absoluten Zahlen übersteigt die Zahl der jüdischen Einwanderer*innen nach Deutschland offenbar noch immer diejenige der Auswanderer*innen.45

Zu den wichtigen jüdischen Stimmen in Deutschland gehören auch die von Deborah Feldman, die 2014 aus Brooklyn nach Berlin kam und sich mit Kritik an der jüdischen Orthodoxie nicht zurückhält, von Shahak Shapira, der die deutsche Gesellschaft mit den Augen eines als Kind nach Ostdeutschland versetzten Israelis aufs Korn nimmt, und von Max Czollek, der 2018 in seinem Buch »Desintegriert euch!« ein Ende des »Integrationstheaters« und mehr Toleranz für Diversität einforderte.46 Sie alle sind nicht nur Teil eines deutsch-jüdischen Diskurses, sondern auch grundsätzlicher Auseinandersetzungen um Diversität in nationalstaatlich gerahmten modernen Gesellschaften in Zeiten wirtschaftlicher Globalisierung und vielfacher Migration.

6. Deutsch-palästinensische Beziehungen nach dem Oslo-Abkommen

Die deutsch-palästinensischen Beziehungen wurden mit dem Osloer Abkommen von 1993, in dem Israel und die PLO einander als legitime Verhandlungspartner anerkannten, auf eine neue Grundlage gestellt. Das zeigt sich nicht zuletzt an den Aktivitäten der deutschen parteinahen Stiftungen, die wenig später ihre Tätigkeiten auf die palästinensischen Autonomiegebiete ausweiteten. Als erste eröffnete 1995 die Friedrich-Ebert-Stiftung, die seit 1978 ein Büro in Herzliya betrieb, eine Dependance in Ost-Jerusalem und 2005 eine weitere in Gaza. Es folgte die Konrad-Adenauer-Stiftung, die seit 1982 in West-Jerusalem und seit 1996 auch in Ramallah in den palästinensischen Autonomiegebieten tätig ist. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat seit 1998 einen Sitz in Tel Aviv und seit 1999 in Ramallah, während die Rosa-Luxemburg-Stiftung umgekehrte Prioritäten setzte: Sie wählte 2008 zuerst Ramallah als Standort und im folgenden Jahr Tel Aviv.47 Auch wenn der jeweilige Zeitpunkt der Büro-Eröffnung wenig über den Inhalt der Arbeit aussagt, lässt sich doch festhalten, dass die Präsenz deutscher Stiftungen sowohl in Israel als auch in den palästinensischen Autonomiegebieten ein komplexes Dreiecksverhältnis widerspiegelt, in dem die Wahl eines Standortes von höchster symbolischer Bedeutung ist.

Analog zu den deutsch-israelischen gibt es unterdessen einige deutsch-palästinensische Städtepartnerschaften, zum Beispiel zwischen Bergisch-Gladbach und Beit Jala, Köln und Bethlehem oder Nürnberg und Nablus.48 Enge Verbindungen pflegt zudem die Deutsch-Palästinensische Gesellschaft, die 1986 in Köln gegründet wurde. Ihr Ziel ist es, »in Deutschland die Kenntnisse über die Geschichte und Gegenwart Palästinas sowie über die Hintergründe und Ursachen des Israel-Palästina-Konfliktes zu vertiefen«. Nach eigenen Angaben fördert sie »alle Bestrebungen, die darauf gerichtet sind, dem palästinensischen Volk Frieden und Sicherheit in einem lebensfähigen palästinensischen Staat in den Grenzen von vor Juni 1967 zu ermöglichen, so wie es die entsprechenden UNO-Resolutionen vorsehen«.49

In Deutschland sind palästinensische Einwander*innen seit Jahrzehnten Teil der Gesellschaft. Die SPD-Politikerin Sawsan Chebli zum Beispiel wurde 1978 in West-Berlin als Kind palästinensischer Eltern geboren, die ihrerseits 1948 als Kinder aus Dörfern bei Haifa und Safed in den Libanon geflohen waren, wo sie in Flüchtlingslagern lebten, bevor sie Ende der 1960er-Jahre in die Bundesrepublik kamen.50 2016 reiste Chebli als stellvertretende Pressesprecherin des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier nach Israel.51 2018 schlug sie vor, arabische Immigrant*innen zu einem Besuch in einem ehemaligen Konzentrationslager zu verpflichten, und weckte damit auch in Israel das Interesse der Medien – zumal die Initiative von Josef Schuster, dem Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in Deutschland, unterstützt wurde.52 Das Interesse israelischer Medien an solchen Entwicklungen in Deutschland ist groß. So berichtete das israelische Nachrichtenportal Ynetnews im März 2019 darüber, dass Jüdinnen und Juden, Muslim*innen und Christ*innen in Berlin die Synagoge am Fraenkelufer wieder aufbauen wollten – und dass diese Initiative von Raed Saleh, dem Fraktionsvorsitzenden der Berliner SPD im Abgeordnetenhaus, vorangetrieben werde.53 Wie Chebli stammt Saleh aus einer palästinensischen Familie. Er wurde 1977 in der israelisch besetzten Westbank geboren und lebt seit 1982 in West-Berlin.

Dass auch wissenschaftliche Publikationen von gegenwärtigen politischen Ereignissen unmittelbar betroffen sind, konnten wir bei der Vorbereitung dieses Themenheftes feststellen. Eine Roundtable-Diskussion mit Israelis, Palästinenser*innen und Deutschen zum israelischen »Historikerstreit« der 1990er-Jahre, in dem es um Grundfragen wie das zionistische Selbstverständnis der israelischen Gesellschaft in Zeiten postzionistischer Kritik sowie um den Ort der Nakba in der Geschichtsschreibung und in der gesellschaftlichen Erinnerung ging, kam nicht zustande: Zwei arabische Autor*innen zogen ihre Beiträge nach der Verabschiedung des israelischen Nationalitätsgesetzes zurück, mit dem der jüdische Charakter des Staates festgeschrieben, das Hebräische als einzige Amtssprache festgelegt und das »vereinte« Jerusalem zur Hauptstadt erklärt wurde.54 Als Begründung gaben sie an, dass sie unter den jetzigen Umständen nicht weiter mit jüdisch-israelischen Wissenschaftler*innen kooperieren wollten – unabhängig davon, wie diese das neue Gesetz bewerteten. Eine jüdisch-israelische Historikerin verabschiedete sich infolgedessen auch aus der Runde, die nun keine mehr war.

Ofer Ashkenazi hat sich daraufhin bereit erklärt, die Lage in einem eigenen Beitrag zu analysieren, statt eine Debatte ohne Teilnehmer*innen zu moderieren. Inzwischen hat sich die Lage vor Ort durch die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem und die Anerkennung der Annexion der Golanhöhen durch Donald Trump ebenso weiter verschärft wie durch die anhaltende Bedrohung der israelischen Zivilbevölkerung durch Raketen aus dem von der Hamas regierten Gazastreifen. Welche langfristigen Folgen diese aktuellen Entwicklungen für die Zusammenarbeit von jüdisch-israelischen und arabischen Wissenschaftler*innen haben werden, ist offen.

Im September 2020 wird Israel Partnerland des 53. Deutschen Historikertages in München sein, der – durchaus passend – dem Oberthema »Deutungskämpfe« gewidmet ist. Es wäre wünschenswert, die Diskussionen um das komplexe Verhältnis von Deutschland, Israel und Palästina in Vergangenheit und Gegenwart dort fortzuführen oder wiederaufzunehmen.

[Anm. der Red., 27.3.2020: Unmittelbar nach Drucklegung dieser Ausgabe teilte der Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands mit, dass der genannte Kongress wegen der COVID-19-Pandemie auf den 5. bis 8. Oktober 2021 verschoben wird. So kommen der Zeitgeschichte auch hier die Kontingenzen der Gegenwart in die Quere.]

Anmerkungen:

1 Sidney Gennies, Liebe geht durch den Magen – und Hass? Jalil Dabit und Oz Ben David haben den Nahostkonflikt gelöst – in ihrer Berliner Küche. Sie servieren Hummus zur Völkerverständigung, in: Tagesspiegel, 2.6.2016.

3 Vgl. dazu Markus A. Weingardt, Deutsche Israel- und Nahostpolitik. Die Geschichte einer Gratwanderung seit 1949, Frankfurt a.M. 2002.

4 Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staate Israel [»Wiedergutmachungsabkommen«], 10.9.1952, veröffentlicht in: 100(0) Schlüsseldokumente zur deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Vgl. Dan Diner, Rituelle Distanz. Israels deutsche Frage, München 2015; Yeshayahu A. Jelinek, Deutschland und Israel 1945–1965. Ein neurotisches Verhältnis, München 2004; ders., Die Krise der Shilumim/Wiedergutmachungs-Verhandlungen im Sommer 1952, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 38 (1990), S. 113-139.

5 Vgl. Michael Wolffsohn, Deutsch-israelische Beziehungen: Umfragen und Interpretationen 1952–1986, München 1986, S. 49. Wolffsohn verweist auf eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach vom September 1952.

6 Vgl. Franz Josef Strauß, »Die Aktion blieb geheim«, in: Spiegel, 11.9.1989, S. 154f.

7 Als Überblick siehe Gabriele Kammerer, Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Aber man kann es einfach tun, Göttingen 2008.

8 Siehe z.B. den Schwerpunkt »Bruchlinien – Deutsch-israelische Wissenschaftsbeziehungen seit 1959«, in: Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts 15 (2016).

9 Vgl. Matthias Stolz/Laura Edelbacher, Israelische Partnerstädte, in: ZEITmagazin, 14.6.2018, S. 10.

10 Vgl. u.a. Jenny Hestermann, Inszenierte Versöhnung. Reisediplomatie und die deutsch-israelischen Beziehungen von 1957 bis 1984, Frankfurt a.M. 2016, S. 154ff.; Generalkonsulat des Staates Israel, Zeittafel, Stand: März 2012.

11 Aus der umfangreichen Literatur sei nur verwiesen auf Werner Renz (Hg.), Interessen um Eichmann. Israelische Justiz, deutsche Strafverfolgung und alte Kameradschaften, Frankfurt a.M. 2012.

12 Vgl. Claudia Schmidt, Der Fritz-Bauer-Boom. Im Labyrinth des Schweigens, Der Staat gegen Fritz Bauer und Die Akte General eingeordnet in die Debatte um die Deutung des Lebenswerks Fritz Bauers, unveröffentlichte Masterarbeit, Humboldt-Universität zu Berlin 2019.

13 Vgl. Wolfgang Benz (Hg.), Antisemitismus in der DDR. Manifestationen und Folgen des Feindbildes Israel, Berlin 2018.

14 Vgl. Jeffrey Herf, Undeclared Wars with Israel. East Germany and the West German Far Left 1967–1989, New York 2016, S. 234-238; dt.: ders., Unerklärte Kriege gegen Israel. Die DDR und die westdeutsche radikale Linke, 1967–1989. Aus dem Englischen übersetzt von Norbert Juraschitz, Göttingen 2019.

15 Lutz Maeke, DDR und PLO. Die Palästinapolitik des ostdeutschen Staates, Berlin 2017, S. 479.

16 Vgl. ebd., S. 480.

17 Vgl. ebd., S. 31, und John F. Defrates, UNRWA, the Federal Republic of Germany and the Palestine Refugees, in: Orient 13 (1972), S. 124-126, hier S. 125.

18 Die Kampagne verwendete mehrere Bilder des Fotografen Thomas Billhardt; siehe u.a. <https://www.palestineposterproject.org/poster/they-have-a-right-to-life-3>, <https://www.palestineposterproject.org/poster/they-have-a-right-to-life-2>.

19 Vgl. Martin Kloke, Israel und die deutsche Linke. Zur Geschichte eines schwierigen Verhältnisses, Frankfurt a.M. 1990, S. 111-132.

20 Tötet, tötet, in: Spiegel, 12.6.1967, S. 21-27, hier S. 21.

21 Zu den Ambivalenzen siehe aber auch Cornelia Siebeck, »Einzug ins verheißene Land«. Richard von Weizsäckers Rede zum 40. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 1985, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 12 (2015), S. 161-169.

22 Die Parteinahme der Jewish Agency erfolgte durch einen Offenen Brief Chaim Weizmanns. Nolte nahm dies zum Ausgangspunkt für die Formulierung: »[I]t might justify the consequential thesis that Hitler was allowed to threat the German Jews as prisoners of war and by this means to intern them.« Ernst Nolte, Between Myth and Revisionism? The Third Reich in the Perspective of the 1980s, in: H.[annsjoachim] W.[olfgang] Koch (Hg.), Aspects of the Third Reich, Basingstoke 1985, S. 17-38, hier S. 28.

23 Vgl. Martin Broszat/Saul Friedländer, Um die »Historisierung des Nationalsozialismus«. Ein Briefwechsel, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 36 (1988), S. 339-372.

24 Vgl. Eva Oberloskamp, Das Olympia-Attentat 1972. Politische Lernprozesse im Umgang mit dem transnationalen Terrorismus, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 60 (2012), S. 321-352, besonders S. 332f.

25 Vgl. dazu Ulrich Wegener, GSG 9 – stärker als der Terror, Münster 2017.

26 Vgl. Quinn Slobodian, The Borders of the Rechtsstaat in the Arab Autumn: Deportation and Law in West Germany, 1972/73, in: German History 31 (2013), S. 204-224.

27 Michael Sontheimer, Die Geliebte des Schakals, in: Spiegel, 27.8.2007, S. 50; Oliver Schröm, Im Schatten des Schakals. Carlos und die Wegbereiter des internationalen Terrorismus, Berlin 2002.

28 Vgl. Gerd Albartus ist tot, Dezember 1991, URL: <http://www.freilassung.de/div/texte/rz/zorn/Zorn04.htm>.

29 Vgl. Jan-Georg Gerber, Sie waren die Guten. Waren die Revolutionären Zellen die bessere RAF?, in: Bahamas 54 (2008); vgl. ID-Archiv (Hg.), Die Früchte des Zorns. Texte und Materialien zur Geschichte der Revolutionären Zellen und der Roten Zora, 2 Bde., Berlin 1993, Bd. 1, S. 59.

30 Vgl. u.a. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Für die Zukunft: deutsch-israelische Regierungskonsultationen, 17.3.2008.

31 Vgl. Melissa Eddy/Isabel Kershner, Jerusalem Criticizes Berlin’s Jewish Museum for ›Anti-Israel Activity‹, in: New York Times, 23.12.2018.

32 Vgl. Jannis Hagmann, 240 Akademiker gegen BDS-Votum. Namhafte israelische und jüdische Wissenschaftler werfen dem Bundestag vor, sich im Kampf gegen BDS instrumentalisieren zu lassen, in: die tageszeitung (taz), 5.6.2019; Wortlaut des Manifests »Do Not Equate ›BDS‹ With Anti-Semitism«, 3.6.2019: <https://de.scribd.com/document/412475185/Call-by-240-Jewish-and-Israeli-scholars-to-German-government-on-BDS-and-Anti-Semitism>.

33 Vgl. Thorsten Schmitz, »Das Jüdische Museum scheint gänzlich außer Kontrolle geraten zu sein«, in: Süddeutsche Zeitung, 14.6.2019.

34 Amos Goldberg, Ein Appell aus Israel an meine deutschen Freunde, in: Frankfurter Rundschau, 23.7.2019. Goldberg ist Professor für Holocaust Studies am Department of Jewish History and Contemporary Jewry der Hebräischen Universität Jerusalem.

35 Vgl. Michael Hollenbach, Antisemitismusvorwurf: Umstrittene Stimme, in: Deutschlandfunk, 7.3.2019. Die Organisation war kurz zuvor mit dem Göttinger Friedenspreis ausgezeichnet worden.

36 Vgl. u.a. Nicola Kuhn, Hetty Berg als neue Direktorin ans Jüdische Museum berufen, in: Tagesspiegel, 27.11.2019.

37 dpa, Jüdisches Museum Berlin bekommt Hetty Berg als Chefin, in: Monopol Magazin, 27.11.2019. Siehe auch Mirna Funk, Ein historisches Ereignis, in: ebd.

38 Dazu ausführlich Benjamin Z. Balint, Kafkas letzter Prozess. Aus dem Englischen von Anne Emmert, Berlin 2019.

39 Vgl. Natascha Freundel, Streit um einen Koffer Manuskripte, in: Deutschlandfunk Kultur, 4.3.2019, und Jamal Tuschick, Kafka als Österreicher, in: Freitag, 7.3.2019.

40 State of Israel, Central Bureau of Statistics, All-Time-Record 4.4 Million Visitor Arrivals to Israel in 2018, 6.1.2019.

41 Susanne Lenz, Soziologin Dani Kranz: »Deutschland hat einen sehr hohen Status in Israel«, in: Berliner Zeitung, 4.5.2017, und Dani Kranz, Israelis in Berlin. Wie viele sind es und was zieht sie nach Berlin?, Bertelsmann Stiftung o.J. [2015].

42 U.a. Toi Staff, Over 33,000 Israelis have taken German citizenship since 2000, in: Times of Israel, 12.2.2017.

43 Eliyah Havemann, Wie werde ich Jude? Und wenn ja, warum?, München 2014.

44 Mirna Funk, Ohne mich, in: ZEITmagazin, 4.12.2014; Nicht ohne mich: Mirna Funk über die Entwicklung des Antisemitismus in Deutschland, in: Vogue, 1.3.2019.

45 Nach Auskunft der Jewish Agency verließen 2018 152 Mitglieder jüdischer Gemeinden die Bundesrepublik, während diese 253 neue Mitglieder gewannen. Die Zahlen schließen aber nur diejenigen ein, die Mitglied einer Gemeinde sind. Allein nach Israel wanderten im gleichen Jahr 186 Personen aus (2014 waren es noch 102). Von 1990 bis 2006 stieg die Zahl der Mitglieder jüdischer Gemeinden in Deutschland von 20.089 auf 107.794, um dann auf 97.791 (2018) wieder abzusinken. Über die Zahl der in Deutschland lebenden Juden und Jüdinnen sagen die Mitgliederzahlen der Gemeinden nur bedingt etwas aus. Sie sinken auch deshalb, weil ältere Gemeindemitglieder sterben, die jüngeren aber nicht unbedingt einer Gemeinde beitreten. Vgl. Gregor Mayntz, Jüdische Gemeinden schrumpfen. Immer mehr deutsche Juden zieht es nach Israel, in: Rheinische Post, 5.4.2019.

46 Deborah Feldman, Unorthodox. Eine autobiographische Erzählung. Aus dem amerikanischen Englisch von Christian Ruzicska, Zürich 2016; Shahak Shapira, Das wird man ja wohl noch schreiben dürfen! Wie ich der deutscheste Jude der Welt wurde, Reinbek 2016; Max Czollek, Desintegriert euch!, München 2018. Shapiras Großvater wurde als israelischer Trainer 1972 beim Olympia-Attentat ermordet.

47 Vgl. dazu die Websites der Stiftungen. Die Friedrich-Naumann-Stiftung ist nur in Jerusalem präsent.

48 Vgl. die Website von Engagement Global. Service für Entwicklungsinitiativen: <https://skew.engagement-global.de/partnerschaften-mit-kommunen-in-den-palaestinensischen-gebieten.html>.

50 Mariam Lau, »Ich, eine Islamistin? Schauen Sie mich doch an!«, in: ZEIT, 26.1.2017, sowie Sawsan Chebli, Tweet, 24.2.2019.

51 Vgl. Tilo Jung, Sawsan Chebli (SPD) – Jung & Naiv: Folge 313 + eure Fragen, 25.6.2017, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=5IHzE5tSPlQ>, Minute 27:20 – 30:37.

52 Vgl. Reuters, Germanyʼs Jewish Council: Migrants must visit Nazi Concentration Camps, in: Jerusalem Post, 10.1.2018.

53 Associated Press, Palestinian-born Berliner leads efforts to rebuild synagogue, in: Ynetnews, 29.3.2019. Vgl. auch Fatina Keilani, Moscheen sollen für Berliner Synagoge sammeln, in: Tagesspiegel, 18.2.2019.