Am 2. Oktober 1985 tagte der Unterausschuss für Sicherheit und Terrorismus des US-Senats anlässlich eines ebenso ungewöhnlichen wie aktuellen Themas: Es ging um die wachsende Zahl so genannter Söldnerschulen und paramilitärischer Ausbildungscamps auf amerikanischem Boden. Am Rande diskutierten die Senatoren über die Verbreitung von Publikationen, die das Söldnerleben glorifizierten. Der demokratische US-Senator Patrick Leahy aus Vermont äußerte sich besorgt über die Entstehung einer »zusammenhängenden Söldnerbewegung«: Bei einigen Mitgliedern dieser Szene möge es sich zwar um »übergewichtige Wochenendkrieger« handeln, doch andere seien »gefährliche Individuen« verschiedener Herkunft und Affiliation – oder US-Bürger, die durch ihre Aktivitäten außenpolitische Schäden verursachten.[1] Die Anhörung war nur eine von mehreren parlamentarischen Untersuchungen, die sich seit Mitte der 1970er-Jahre mit dem Söldnerproblem der USA beschäftigten.[2] Zugleich häuften sich Zivilklagen gegen Söldnerzeitschriften, Anti-Söldner-Komitees von besorgten Bürgern und journalistische Enthüllungsstories. Dies alles waren Reaktionen auf ein Phänomen, das der Autor Peter Tickler als »obsessive amerikanische Begeisterung für den Lebensstil des Söldners« beschrieb.[3]

Eine solche Obsession spiegelt sich in den Veröffentlichungen der amerikanischen sowie zum Teil auch internationalen Söldnerszene des Kalten Kriegs wider. Dazu gehören die Memoiren von Söldnern, paramilitärische Zeitschriften mit Informationen über bewaffnete Jobs im Ausland und sogar Ratgeberliteratur. Als historische Quellen geben diese Texte Einblicke in eine Subkultur, die am Rand der Gesellschaft stand, aber keineswegs völlig marginal war. Zugleich öffnen sie eine Hintertür zum Studium verdeckter Operationen der CIA und anderer Geheimdienste, in die ihre Autoren häufig involviert waren. Beide Aspekte unterstreichen die vielseitige Verwendbarkeit dieser Quellen für Fragen der politischen Geschichte, der Militärgeschichte sowie der Kultur- und Sozialgeschichte, der Körper- und Geschlechtergeschichte.

Im Folgenden wird zunächst der Quellentyp der Söldnermemoiren vorgestellt. Die diskutierten Texte stammen aus der Zeit des Kalten Kriegs, der mit seiner Logik der nuklearen Abschreckung, der Gefahr von militärischen Gesichtsverlusten und der Bedeutung von Stellvertreterkonflikten ideale Rahmenbedingungen für den Einsatz von Söldnern bot. Diese erwiesen sich als eine überraschend schreib- und auskunftsfreudige Gruppe. Es handelte sich fast ausschließlich um weiße Männer[4] aus westlichen Staaten mit einem deutlichen Hang zum Antikommunismus. Zwar waren längst nicht alle Söldnerautoren Amerikaner, aber die USA und ihre Geheimdienste waren der Auftraggeber für viele ihrer Einsätze.[5]

Der zweite Teil des Beitrags konzentriert sich auf eine andere Art von Quellen, die sich zeitlich eher den späten 1970er- und den 1980er-Jahren zuordnen lassen: Die plakativen Söldnerzeitschriften dieser Jahre stammten aus einer Subkultur, die erheblich von den Selbstzeugnissen der ersten Generation legendärer Söldnerkommandanten aus den 1960er-Jahren geprägt war. In der Folge standen beide Quellentypen durch Inhalt und Vernetzung der Autoren in intertextueller Beziehung zueinander.[6] Zugleich dokumentieren diese korrespondierenden Quellen auch die Entwicklung der international vernetzten Söldnerszene des Kalten Kriegs.[7]

Selbstzeugnisse von kriegerischen Glücksrittern und bezahlten Kämpfern unter fremder Flagge sind gewiss keine neuartige Quellengattung. Die Urschrift der Söldnerliteratur ist Xenophons »Anabasis« über den Rückzug der 10.000 griechischen Söldner aus Kleinasien 401 v. Chr. Doch auch von frühneuzeitlichen Landsknechten, hessischen Soldaten in der Amerikanischen Revolution und zahllosen Fremdenlegionären liegt Schriftgut vor – um nur einige Beispiele zu nennen.[8] Der Historiker Michael Sikora ist der Frage nachgegangen, welche Parallelen oder auch Unterschiede es zwischen den Söldnern zurückliegender Jahrhunderte und der jüngeren Vergangenheit gibt.[9] Im Gegensatz zu solchen diachronen Vergleichen bestechen die Memoiren der Söldner des Kalten Kriegs durch ihre Gemeinsamkeiten. Sie erschienen häufig in obskuren Verlagen, und ein nicht unerheblicher Anteil entstand in Zusammenarbeit mit Ghostwritern.[10] Ihre Cover weisen ähnliche Gestaltungen auf, die gleichermaßen an Filmplakate für actiongeladene B-Movies und an die pulp fiction des frühen 20. Jahrhunderts erinnern: Wiederkehrende Motive sind Explosionen, muskelbepackte Kämpfer in Tarnkleidung, Waffen und dürftig bekleidete Frauen in lasziven Posen.

Die Anfänge dieses spezifischen Typs von Kriegsmemoiren lassen sich auf eine Serie von internationalen Krisen im ehemals belgischen Kongo zwischen 1960 und 1968 zurückverfolgen, der zu einem Nexus für Söldnergrößen wie den britisch-irischen Mike Hoare, den Franzosen Bob Denard, den Südafrikaner Jerry Puren und den Belgier Jean Schramme wurde.[11] Die Söldner scharten sich um den Antikommunisten Moise Tshombé, der ab 1964 auch von den USA unterstützt wurde. Viele wiederkehrende Motive der Memoiren dieser Jahre zeigen sich bereits in einem Bericht des Briten John Roberts von 1963. Die Gründe, die Roberts für den Eintritt in den Söldnerdienst zu erkennen gab, waren Abenteuerlust, Profitsucht, Rassismus und Antikommunismus.[12]

Die Rekonstruktion des vorherrschenden Rassismus ist aus mehreren Gründen ein fruchtbarer Ansatz für das Studium dieser Quellen: Erstens berührt sie gerade in Afrika grundsätzliche Fragen nach dem Verhältnis zwischen Schwarzen und Weißen in den Konflikten der Dekolonisationsära und im Kontext des globalen Kalten Kriegs. Zweitens verweist der Rassismus auf ein Legitimationsproblem des Söldners beim Töten von Einheimischen, denn anders als der reguläre Soldat mischt er sich auf eigenen Wunsch in einen fremden Konflikt ein.[13] Roberts benutzte die »Entartung und Barbarei« der Kongolesen zur Rechtfertigung eigener Kriegsverbrechen. So sei er etwa genötigt gewesen, ein feindliches Dorf niederzubrennen, weil ihm die Einheimischen Milde als Schwäche ausgelegt hätten. Dieses Argument ist typisch für die Söldner im Kongo, wie auch deren Kommandant Mike Hoare zeigt.[14] In einem anderen Memoirenband Hoares (seine Karriere bot Stoff für fünf Titel) ließ der ehemalige britische Offizier Genugtuung darüber anklingen, im Kampf gegen die »Wilden« nicht mehr an die »Gentleman-Regeln« gewöhnlicher Militärs gebunden zu sein.[15] Zugleich erfüllte der Rassismus der Söldner eine selbstaffirmative Funktion: Er diente als Erklärung und Begründung dafür, dass selbst Kämpfer mit geringer militärischer Erfahrung den indigenen Truppen im Konflikt automatisch überlegen seien. Der deutsche Söldner Hans Germani war ein promovierter Mediziner und Journalist. Während in Germanis Darstellung die »weißen Riesen« das Kämpfen erledigten, staunte er mit Blick auf die Einheimischen, »daß diese Leute wirklich so Krieg führen«.[16] Die Behauptung natürlicher Überlegenheit wurde auch gegenüber den lokalen Verbündeten geltend gemacht. Der Brite Rod McLean betrachtete letztere als »abergläubische Dschungel-Häschen«, die zu den weißen Söldnern aufblickten: »Wir bedeuteten die Welt für sie.«[17]

Insbesondere in der Söldnerliteratur zum Kongo ist das Motiv des Antikommunismus eng mit dem des Rassismus verknüpft. Die »hinterhältigen Kommunisten« nutzten demnach die Primitivität und Naivität der Eingeborenen aus, um Chaos zu stiften und die Reste der zivilisierten, kolonialen Ordnung zu zerstören.[18] Das Selbstverständnis der Autoren bietet Ansatzpunkte für die Interpretation ihrer Subkultur im Kontext des Kalten Kriegs: Die Söldner begriffen sich einhellig als Verteidiger westlicher Freiheit und europäischer Siedler, aber auch als Beschützer der leichtgläubigen Afrikaner.[19] Germani berichtete von einem Söldner in seiner Einheit, der Schwarze getötet habe, weil er »den einzelnen schwarzen Menschen liebt[e]« und ihn vor dem Kommunismus habe retten wollen.[20] Puren stilisierte sich gar zum Vorkämpfer einer liberalen »multirassischen Gesellschaft«, die unter dem Kommunismus unmöglich sei.[21] Viele Autoren porträtierten sich als letzte Verteidiger der freien Welt, die dort handelten, wo ihren Regierungen die Hände gebunden waren.

Während etliche der Kämpfer im Kongo offen einräumten, dass es trotz aller Begeisterung für den Feldzug gegen schwarze Kommunisten in erster Linie die (damals stattliche) Bezahlung von bis zu 375 Britischen Pfund im Monat war, die sie motivierte,[22] überlagerten ab Mitte der 1970er-Jahre zunehmend ideologische Motive die materiellen. So belegen Selbstzeugnisse von Söldnern, die den Interessen der USA in Angola oder Nicaragua dienten, dass sie nur geringfügig und unregelmäßig bezahlt wurden.[23] Amerikanische Söldner in Rhodesien wurden zwar von der dortigen Regierung zuverlässig besoldet, betonten aber, dass sie im US-Militär oder unter der GI Bill mehr Geld erhalten hätten.[24] Entscheidend war vielmehr, dass sie den Kampf in Rhodesien als Fortsetzung des Vietnamkriegs und Teil der weltweiten Schlacht gegen den Kommunismus empfanden.[25] Am Ende scheint vielen angeworbenen Kämpfern die Bezahlung vor allem auf symbolischer Ebene wichtig gewesen zu sein: Sie zementierte ihr Selbstverständnis als Söldner und Verteidiger der freien (kapitalistischen) Welt.[26]

Solche Selbstdarstellungen der Motive werfen freilich für den Leser die zentrale Frage auf, was er den Autoren zu glauben bereit ist. Der Historiker Piero Gleijeses differenziert bei den Berichten von Söldnern nur zwischen Graden der Unglaubwürdigkeit: »interessanten, wenn auch unzuverlässigen« Memoiren und »selbstdienlichen Geschichten von geringem Wert«.[27] In der Tat ist die Glaubwürdigkeit derartiger Werke problematisch: Der deutsche Ex-Fremdenlegionär Rolf Steiner, der bis 1968 im nigerianischen Bürgerkrieg kämpfte, erklärte etwa seinen Rücktritt als Kommandeur einer Spezialeinheit Biafras mit politischen Intrigen. Tatsächlich blieb ihm nach einer betrunkenen Tirade voller unflätiger rassistischer Äußerungen gegenüber seinem Dienstherren keine andere Wahl.[28] Die Autobiographie des Söldnervermittlers John Banks wirkt schon auf textimmanenter Ebene fantasievoll. Unverständlich ist jedoch seine Verfälschung von Sachverhalten, die zum Zeitpunkt der Publikation längst medienbekannt waren – etwa der Name der angolanischen Rebellengruppe, für die er Kämpfer rekrutierte.[29] Der zum Narzissmus neigende Amerikaner Sam Hall – er verteilte Porträtfotos in Rambo-Pose an Journalisten – behauptete, einen geheimen Auftrag des Pentagons über 14 Millionen US-Dollar zum Aufbau eines Anti-Terror-Bataillons erhalten zu haben.[30] Er wurde nach seiner Festnahme in Nicaragua 1986 von den Sandinisten genüsslich als »irrer Söldner im Auftrag einer Politik von irren Männern« vorgeführt.[31]

Diese Problematik macht den wissenschaftlichen Umgang mit Söldnermemoiren zwar fordernder, aber nicht weniger lohnend. Die Quellen erlauben eine Annäherung an die Verschränkung staatlicher Institutionen mit kriminellen und Schattenorganisationen – ein Aspekt, der weit über den Zeitraum des Kalten Kriegs hinausgeht. Die meisten Söldner gaben unbefangen brisante Details ihrer Zusammenarbeit mit Militärs und Geheimdiensten preis. Der britische Veteran Peter McAleese beschrieb etwa, wie er bei CIA-Agenten in Angola Treibstoff und Funkgeräte bestellte.[32] Jack Terrell aus Alabama berichtete sogar, wie er während des Contra-Kriegs Kontakt zu einem ranghohen Mitarbeiter des National Security Council unterhielt.[33] Quervergleiche mit CIA- und Regierungsdokumenten, Zeitungsartikeln und Sekundärliteratur sind zur Verifizierung solcher Hinweise unabdingbar, doch in Verbindung mit Zusatzmaterial sind die Memoiren der Söldner von unschätzbarem Wert für das Studium der verdeckten Interventionen des Kalten Kriegs.[34] Wo freigegebene Archivdokumente häufig nur das nüchterne Gerüst solcher Einsätze erkennen lassen, liefern die Selbstzeugnisse der Söldner die Textur und eine Insiderperspektive, die ansonsten lediglich dort verfügbar ist, wo Geheimdienstmitarbeiter ihre Verschwiegenheit brachen.[35]

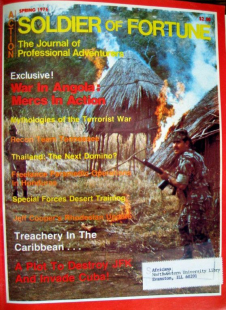

Fragen der Rezeption und der Wirkungen lassen sich erst beantworten, wenn man ein breiteres Spektrum von Söldnerpublikationen ab 1975 betrachtet. Dies ist zugleich das Gründungsjahr von »Soldier of Fortune« (SOF), dem »Magazin professioneller Abenteurer«, so der Untertitel.[36] Die Zeitschrift traf in der Nach-Vietnam-Ära auf den gleichen Zeitgeist, der Rambo zur maskulinen Erlöserfigur gedemütigter US-Krieger werden ließ.[37] Die Auflage stieg zwischen 1975 und 1983 von 16.500 auf 210.000, die Zahl der Abonnements auf 40.000.[38] Gegründet wurde das Magazin von Major (später Lieutenant Colonel) Robert K. Brown, einem Reserveoffizier der US-Special Forces. Die Redaktionsmitglieder der ersten zehn Jahre waren ein eindrucksvolles Sammelsurium von Militärs, Söldnern und ehemaligem CIA-Personal. Von 54 Redakteuren und Mitarbeitern, zu denen sich Informationen finden ließen, hatten 78 Prozent im US-Militär gedient (die meisten in Vietnam), mehr als die Hälfte von ihnen in den Special Forces. Bei 18 der 54 Personen handelte es sich um ranghohe Offiziere oberhalb des Leutnants. Mindestens ebenso wichtig wie die Nähe zu Militär, CIA und Spezial-einheiten war die Vernetzung der Redaktion mit der Söldnerszene: Vom untersuchten Sample hatten 41 Prozent für fremde Regierungen und Rebellengruppen gekämpft oder im Rahmen ihrer Redaktionstätigkeit Ausbilderteams ins Ausland begleitet. Darunter waren auch bekannte Größen wie Major Mike Williams, der eine Schlüsselfigur der US-amerikanischen Söldner in Rhodesien war, oder der Kampfsportexperte Mike Echanis, der zusammen mit einigen anderen US-Kämpfern den Diktator Somoza in Nicaragua unterstützt hatte. Beide waren Autoren von Memoirenbänden oder Ratgebern.

Überhaupt ist das Bindeglied zwischen der Memoirenliteratur und Zeitschriften wie »Soldier of Fortune« leicht zu finden. Browns Redaktion rezensierte nahezu jeden neuen Erlebnisbericht aus der Feder von Söldnern, einige davon durchaus kritisch. Im Gegenzug verwiesen auch manche Memoirenautoren auf den für sie prägenden Einfluss von »SOF«.[39] Besonders deutlich zeigen sich Wechselwirkungen beider Arten von Quellen in den von Brown publizierten Artikeln und Sammelbänden über die persönlichen und professionellen Hintergründe namhafter Söldner, denn hier mischten sich biographische Berichterstattung, Interviews und autobiographische Passagen, wie etwa Tagebuchexzerpte.[40] Manche Texte wurden von Freunden oder Angehörigen der Söldner geschrieben.[41] Auch Handbücher und Ausbildungscamps für Söldner wurden besprochen und beworben. Die Überlagerungen von Autorenschaften, Inhalten und Referenzen unterstreichen den intertextuellen Charakter des gesamten Quellenkorpus: Manche altgedienten Söldner schrieben neben ihrer Autobiographie auch gleich ein Manual für Nachwuchskrieger;[42] Karriereleitfäden für Söldner diskutierten die Vorzüge von »SOF« gegenüber anderen Söldnerzeitschriften;[43] die Gründer von Söldnerschulen trugen in Leserbriefen Auseinandersetzungen mit der Konkurrenz aus.[44] Brown hatte 1970 mit Paladin Press sogar einen eigenen Verlag gegründet, der bis heute Neuauflagen klassischer Söldnermemoiren druckt.[45]

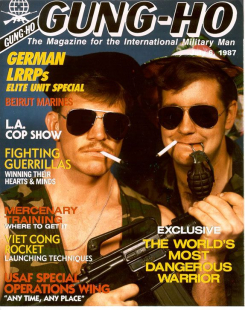

»Soldier of Fortune« bekam Anfang der 1980er-Jahre Konkurrenz von ähnlichen paramilitärischen Zeitschriften wie »Mercenary Magazine«, »Soldiers of Glory«, »New Breed«, »Gung-Ho«, »Eagle Magazine« und »Combat Illustrated«.[46] Die Themen und journalistischen Methoden dieser »SOF«-Kopien unterschieden sich kaum vom Original: »Gung-Ho« druckte etwa ein umfangreiches Feature über Frank Campers »Recondo-Schule für Söldner« in Alabama, über die auch »SOF« berichtet hatte. »Combat Illustrated« begleitete US-Söldner in Rhodesien, und »Eagle Magazine« schickte eine Trainingsmission zu den nicaraguanischen Contras.[47] Beide Kriege waren Signaturthemen von »SOF«. Brown, der selbst Ausbilderteams aus Redaktionsmitgliedern und Söldnern begleitete, rührte regelmäßig die Werbetrommel für die antikommunistischen Konfliktparteien im südlichen Afrika und in Zentralamerika.[48] Kein Konkurrent von »SOF« verstand es, auf so vielfältige Weise die Subkultur der Söldner auszugestalten. Das Magazin informierte über den korrekten Söldnerjargon (15 Synonyme für das Wort »töten«) oder den Umgang mit kriegsvölkerrechtlichen Problemen; es beantwortete Stilfragen nach den passenden Drinks, Snacks, Hunden, Sturmgewehren und T-Shirts für Söldner.[49] Der martialische Duktus und das hypermaskuline Design der Zeitschrift sind in nüchternen Worten schwer zu vermitteln: Halbnackte Frauen, schwere Waffen, Adler, Totenschädel und reale Kriegsaufnahmen springen in beliebigen Kombinationen ins Auge.[50] Ein aggressiver Antikommunismus korrespondierte mit einer zynischen Verachtung für das Zivile, Zögerliche, Bürokratische oder Liberale. Zugleich zeigen viele Beiträge und Werbeanzeigen eine Nähe zu Gruppen wie der »National Rifle Association« (NRA), den »Survivalists« und der Milizbewegung.[51] Solche Affinitäten untermauern die Position des Magazins am ultrarechten Rand des politischen Spektrums.

»Soldier of Fortune« prägte nicht nur die Subkultur der Söldner, es bot auch eine Plattform für Kommunikation und Rekrutierung. Die Redaktion veranstaltete jährliche »Conventions« mit durchschnittlich 1.000 Besuchern, auf denen Söldner Kontakte zu Rebellenkommandeuren und US-Militärs knüpfen konnten.[52] Das Magazin hatte zudem einen Annoncenteil, in dem angehende Söldner einzeln oder in kleinen Gruppen ihre Dienste anboten und potenzielle Auftraggeber ihre Bedürfnisse formulierten. Zwischen 1976 und 1986 lassen sich insgesamt 1.420 solcher Annoncen zählen. Während manche davon zwar bereitwillig, aber unspezifisch formuliert waren (»Söldner zum Anheuern – Mache alles, überall«), enthielten die meisten Annoncen detaillierte Informationen über militärische Erfahrung und Offiziersrang, Waffen- und Sprengstoffkenntnisse, bisherige Einsatzgebiete oder Pilotenlizenzen.[53] Selbst wenn man davon ausgeht, dass nur ein kleiner Teil dieser Annoncen zu einem Job im Ausland führte (wie bei einem Prozess gegen die Zeitschrift geltend gemacht wurde), so lassen sich problemlos Beispiele für erfolgreiche Vermittlungen finden.[54] Darüber hinaus ist kaum abzuschätzen, wie viele Leser auf redaktionell aufbereitete Formen der Anwerbung reagierten. Brown ließ regelmäßig die Adressen rhodesischer Rekrutierungsbüros drucken und verwies auf Möglichkeiten, für die Contras und andere antikommunistische Gruppierungen zu kämpfen. Einzelne Artikel nannten bekannte afrikanische »Wasserlöcher« (Hotels), in denen Söldner und Auftraggeber zusammenfinden konnten.[55] Bei all dem ist im Gedächtnis zu behalten, wie breit die – zu großen Teilen militärisch geschulte – Leserschaft der Zeitschrift war:[56] Sie zirkulierte in 146 Staaten mit US-Militärbasen; ein Exemplar wurde im Schnitt von acht Lesern genutzt.[57] Aus Furcht vor Desertionen war die Zeitschrift auf einigen US-Stützpunkten sogar verboten.[58]

»Soldier of Fortune« erscheint auch heute noch jeden Monat. War früher der globale Kampf gegen den Kommunismus das Leitthema, so ist es inzwischen der Krieg gegen den Terror. Gleichwohl ist die Zeitschrift ein Nexus in der Welt der Söldner geblieben – nur dass es heute private Sicherheits- und Militärfirmen sind, über die verstärkt berichtet wird. Im Übrigen hat sich auch aus den Zirkeln solcher Söldnerfirmen, vor allem der ersten Generation aus den 1990er-Jahren, eine Memoirenliteratur zu bilden begonnen.[59] Die Beschäftigung mit den Quellen aus der Zeit des Kalten Kriegs zeigt einhellig, wie massiv ideologisch eine Subkultur geprägt war, die nach dem allgemeinen Verständnis des Wortes »Söldner« doch vor allem von Profit und nicht von weltanschaulichen Zielen motiviert sein sollte. Eine zweite Pointe besteht darin, dass ausgerechnet jene Personen, die eigentlich Geheimdiensten und Regierungen zusätzliche Distanz und Dementierbarkeit gewähren sollten, im Nachhinein aus dem sprichwörtlichen Nähkästchen plauderten. Beide Aspekte, die Ideologie und das Geltungsbedürfnis der Söldner, machen ihre Quellen zu einem aufschlussreichen Studienobjekt.

In der ideologischen Dimension der Quellen liegt zugleich eine weitere Forschungsperspektive, die nicht unmittelbar mit dem Studium verdeckter Operationen zu tun hat: Was können uns die Publikationen aus der Söldnerszene des Kalten Kriegs über militanten Rechtsradikalismus verraten? Und weshalb lässt sich die stärkste Ausdifferenzierung der Szene ausgerechnet zu einer Zeit erkennen, als in den USA die »Culture Wars« zwischen Rechten und Linken tobten? Lässt sich die militaristische Subkultur der Söldner als Gegenbewegung zu wachsendem Pazifismus in der Gesellschaft lesen? Gerade in solchen Anknüpfungsmöglichkeiten an breitere Fragestellungen zeigen die hier vorgestellten Quellen ihr Potenzial.

[1] US-Senat, Subcommittee on Security and Terrorism, Hearing on U.S.-Based Private Counter-Terrorism and Mercenary Training Camps, Washington 1985, S. 4.

[2] Siehe z.B. US-Repräsentantenhaus, Subcommittee on Investigations, Hearing on Mercenaries in Africa, Washington 1976; US-Senat, Subcommittee on Security and Terrorism, Hearing on the Antiterrorism and Foreign Mercenaries Act, Washington 1982; US-Senat, Subcommittee on Investigations, Arms Trafficking, Mercenaries and Drug Cartels, Washington 1991.

[3] Peter Tickler, The Modern Mercenary. Dog of War, or Soldier of Honour?, New York 1987, S. 16.

[4] Mir ist genau eine Söldnerin dieser Zeit bekannt; sie war 1981 in einen versuchten Staatsstreich verwickelt. Vgl. Mike Hoare, The Seychelles Affair, New York 1986. Einen Gender-Exkurs zur hypermaskulinen Söldnerkultur des Kalten Kriegs bietet Gerald Horne, From the Barrel of a Gun. The United States and the War against Zimbabwe 1965–1980, Chapel Hill 2001, S. 116-129.

[5] Über Söldner der (sowjetischen) Gegenseite ist hingegen für die Zeit des Kalten Kriegs so gut wie nichts bekannt. Möglicherweise entsprach es nicht dem Modus Operandi und der institutionellen Philosophie des KGB, unabhängiges Vertragspersonal einzusetzen.

[6] Eine ähnliche Vernetzung gilt im Übrigen auch für fiktive Darstellungen wie den bekannten Roman »Die Hunde des Krieges« (1974) von Frederick Forsyth, der mit verschiedenen Söldnergrößen des Biafra-Krieges bekannt war und sich Gerüchten zufolge an der Planung eines Staatsstreiches gegen Äquatorialguinea beteiligte – oder auch für den Film »Die Wildgänse kommen« (1978), dessen technischer Berater niemand anderes als die Söldnerlegende Mike Hoare war.

[7] Zur allgemeinen Bedeutung und politischen Relevanz von Söldnern als Phänomen des Kalten Kriegs vgl. Klaas Voß, Washingtons Söldner. Verdeckte US-Interventionen im Kalten Krieg und ihre Folgen, Hamburg 2014.

[8] Ralf Pröve, Violentia und Potestas: Perzeptionsprobleme von Gewalt in Söldnertagebüchern des 17. Jahrhunderts, in: Markus Neumann/Dirk Niefanger (Hg.), Ein Schauplatz herber Angst, Göttingen 1997, S. 24-42. Nur exemplarisch: Johann von Ewald, Diary of the American War: A Hessian Journal, New Haven 1979; Erwin Rosen, In der Fremdenlegion. Erinnerungen und Eindrücke, Stuttgart 1909.

[9] Michael Sikora, Söldner. Historische Annäherung an einen Kriegertypus, in: Geschichte und Gesellschaft 29 (2003), S. 210-238.

[10] Dieser Betrachtung liegen 29 in Buchform publizierte Memoiren und Erlebnisberichte von Söldnern aus der Zeit des Kalten Kriegs zugrunde; 11 von diesen sind erkennbar (laut Titelblatt) unter Mitwirkung zusätzlicher Autoren entstanden. Hinzu kommen weitere 13 Titel, die lange Tagebuch- oder Interviewpassagen enthalten.

[11] Vgl. Alexander Keese, Ein Söldnerführer zwischen postkolonialen Fronten: Bob Denard und die letzte Gefechtslinie im Congo-Kinshasa, 1960–1968, in: Comparativ 23 (2013) H. 2, S. 60-74.

[12] John Roberts, My Congo Adventure, London 1963, S. 9f., S. 80, S. 86-89.

[13] Roberts sprach diese Problematik selbst an; vgl. ebd., S. 94f.

[14] Ebd., S. 80; Mike Hoare, The Road to Kalamata, London 1989, S. 119-123.

[15] Mike Hoare, Mercenary, London 1983 (zuerst 1967), S. 130f.

[16] Hans Germani, Weiße Söldner im schwarzen Land. Ein Erlebnisbericht, Berlin (West) 1966, S. 22, S. 26ff., S. 150-153.

[17] Wayne Thallon, Cut-throat. The Vicious World of Rod McLean, Edinburgh 2005, S. 35-41.

[18] Roberts, Congo Adventure (Anm. 12), S. 83ff. Ähnlich Hoare, Mercenary (Anm. 15), S. 142: »[…] the rebel régime had followed slavishly the Communist pattern of horror in its efforts to break down law and order.«

[19] Mike Hoare, Congo Warriors, London 1991, S. 141; ders., Mercenary (Anm. 15), S. 11ff., S. 152-163; Germani, Weiße Söldner (Anm. 16), S. 72.

[20] Germani, Weiße Söldner (Anm. 16), S. 20ff.

[21] Jerry Puren, Mercenary Commander, Alberton 1986, S. 159ff.

[22] Deutlich bei Ivan Smith, Mad Dog Killers. The Story of a Congo Mercenary, Pinetown 2012, S. 27; Roberts, Congo Adventure (Anm. 12), S. 89. McLean verspottet antikommunistische Motive anderer Söldner: Thallon, Cut-throat (Anm. 17), S. 13f.

[23] Chris Dempster/Dave Tomkins, Fire Power, London 1980, S. 388ff.; Jack Terrell, Disposable Patriot. Revelations of a Soldier in America’s Secret Wars, Washington 1992, S. 51, S. 106; John McClure, Soldier without Fortune, New York 1987, S. 167f.; Sam Hall, Counter-terrorist, New York 1987, S. 289.

[24] So auch der Söldner Roger Bowers gegenüber Robin Moore, Rhodesia, New York 1977, S. 209.

[25] Die Bedeutung anderer, nicht-materieller Motive zeigen deutlich Mike Williams, Major Mike, New York 1978; John Coey, A Martyr Speaks, Fletcher 1988.

[26] Vgl. Frank Camper, Live to Spend It, El Dorado 1993, Titel und S. 197; Dempster/Tomkins, Fire Power (Anm. 23), S. 108ff.

[27] Piero Gleijeses, »Flee! The White Giants Are Coming!« The United States, the Mercenaries, and the Congo, 1964-65, in: Diplomatic History 18 (1994), S. 207-237, hier S. 218, Anm. 55.

[28] Rolf Steiner, The Last Adventurer, Boston 1978, S. 155-162; Fola Oyewole, Scientists and Mercenaries, in: Transition 48 (1975), S. 59-65.

[29] John Banks, The Wages of War, London 1978, S. 104-107. Banks rekrutierte für die FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola = Nationale Front zur Befreiung Angolas) und nicht für UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola = Nationale Union für die völlige Unabhängigkeit Angolas).

[30] Hall, Counter-terrorist (Anm. 23), S. 245-262.

[31] So Präsident Ortega auf einer Pressekonferenz in Managua am 12. Dezember 1986.

[32] Peter McAleese, No Mean Soldier, London 2000, S. 88, S. 94-99, S. 108f. Ähnlich indiskret: Dempster/Tomkins, Fire Power (Anm. 23), S. 80-84, S. 120, S. 376f.

[33] Terrell, Disposable Patriot (Anm. 23), S. 37f.

[34] Ausführlich hierzu: Voß, Washingtons Söldner (Anm. 7).

[35] Einige dieser CIA-Memoiren zeigen den Einsatz der Söldner aus der Managementperspektive: John Stockwell, In Search of Enemies, New York, 1978; Larry Devlin, Chief of Station, Congo. A Memoir of 1960–1967, New York 2007.

[36] Vollständige Sammlungen insbesondere der älteren Ausgaben sind extrem schwer zu finden und z.T. auf ungeklärte Weise aus Bibliotheken (Library of Congress, Georgetown University Library) verschwunden. Für meine Recherchen habe ich den Bestand der Northwestern University Library in Evanston, Illinois, verwendet.

[37] James Gibson, Warrior Dreams. Paramilitary Culture in Post-Vietnam America, New York 1994, S. 7.

[38] Dies sind konservative und bereinigte Zahlen basierend auf dem Vergleich folgender Quellen: Guardian, 15.6.1976; Washington Post, 3.1.1977; Los Angeles Times, 26.8.1980; New York Times, 24.5.1981; offizielle Angaben von »SOF« in Neil Livingstone, The Cult of Counterterrorism, Lexington 1990, S. 203, S. 206.

[39] Z.B. McClure, Soldier without Fortune (Anm. 23), S. 17.

[40] Ein Beispiel für diese Mischform ist Browns glorifizierender Sammelband zu berühmten US-Söldnern, zusammen mit Jay Mallin, Merc. American Soldiers of Fortune, New York 1979; großformatige Artikel zu Denard in SOF Nr. 11/1983 und Nr. 12/1988; zu Schramme in Nr. 8/1985.

[41] Exemplarisch die mehrteilige biographische Serie über Mike Hoare, geschrieben von dessen Sohn Chris (SOF Nr. 12/1985 und Nr. 1/1986).

[42] So der britische SAS-Veteran Peter McAleese, McAleese’s Fighting Manual, London 1998.

[43] Paul Balor, Manual of the Mercenary Soldier. A Career Guide to Mercenary War, Money, and Adventure, New York 1988, S. 23-26.

[44] Rubrik Flak, in: SOF Nr. 2/1986.

[45] Zuletzt 2008 Mike Hoares drei Memoirenbände zum Kongo.

[46] Philip Lamy, Millennialism in the Mass Media: The Case of Soldier of Fortune, in: Journal for the Scientific Study of Religion 31 (1992), S. 408-424. Die meisten Magazine sind heute außerhalb privater Sammlungen nicht mehr aufzufinden. Gung-Ho, mit einer Auflage von bis zu 125.000 das zweitgrößte, ist teilweise in der Stanford University Library vorhanden. (Der Titel ist ein amerikanisierter Begriff aus dem Chinesischen, der vor allem im US-Militärjargon verwendet wird, dort im Sinne von »draufgängerisch-enthusiastisch«.) Einzelne Exemplare von Combat Illustrated existieren in der Library of Congress.

[47] Combat Illustrated Nr. 1/1981; Gung-Ho Nr. 2/1982; Eagle Magazine Nr. 9/1985.

[48] Zwischen 1975 und 1979 druckte SOF 38 Features über Rhodesien; von 1983 bis 1988 über den Contra-Krieg 41.

[49] Siehe den Artikel »Don’t Be a Jerk, Learn to Talk Merc« (SOF Nr. 5/1983) und diverse Beiträge zum internationalen »Merc[enary] Law« (SOF Nr. 2/1982, Nr. 12/1984, Nr. 4/1985). Der stilbewusste Söldner hatte eine Vorliebe für Beef-Jerky und Pernod (den klassischen Drink der Fremdenlegion), hielt einen Rhodesian Ridgeback (SOF Nr. 6/1981) und schwor auf die Kalaschnikow des Westens, das belgische FN-FAL-Sturmgewehr (SOF Nr. 6/1982).

[50] Das galt übrigens auch für beworbene Nazi-Paraphernalia (z.B. SOF Nr. 1/1980).

[51] Kurzfristig existierte eine eigene Rubrik zu Milizen (SOF Nr. 5/1987). Ein Spin-Off von SOF war das 1980 gegründete Survive Magazine. Für die NRA wurde in zahllosen Ausgaben geworben.

[52] SOF Nr. 3/1983, Nr. 2/1986, Nr. 6/1987.

[53] Zitat aus den Kleinanzeigen der Ausgaben SOF Nr. 1/1982, Nr. 1/1983.

[54] Whitney E. Petersen, Eimann vs. Soldier of Fortune Magazine. Determining the Scope of Duty in Negligence Cases, in: Brigham Young University Law Review 1990, S. 1137-1156. Für internationale Verwicklungen sorgte z.B. der Tod des über eine SOF-Annonce rekrutierten Daniel Gearhart in Angola.

[55] Zitat: SOF Nr. 2/1976; weitere Beispiele: SOF Nr. 3/1977, Nr. 1/1978.

[56] Für nähere Angaben: Klaas Voß, Falls etwas schiefgeht. Washingtons Söldner in den Stellvertreterkonflikten des Kalten Krieges, in: Mittelweg 36 22 (2013) H. 3, S. 63-90, hier S. 81.

[57] Los Angeles Times, 20.10.1983; Milwaukee Journal, 1.3.1978.

[58] Rubrik Flak, in: SOF Nr. 5/1983.

[59] Aus den Führungsetagen: Tim S. Spicer, An Unorthodox Soldier. Peace and War and the Sandline Affair, Edinburgh 1999; Eeben Barlow, Executive Outcomes. Against All Odds, Alberton 2007; ein Beispiel für typische Contractor-Memoiren aus dem Irak: John Ashcroft, Making a Killing, London 2006.