Am 20. April 1982 verkündete Karl-Günther Ober, Direktor der Frauenklinik Erlangen, in einer Pressekonferenz die Geburt des ersten außerhalb des Mutterleibes gezeugten Kindes in der Bundesrepublik. Die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« berichtete unter dem Titel »Nun auch in Deutschland ein ›Retortenbaby‹«.1 Vier Jahre zuvor hatte Louise Brown als erstes durch die sogenannte In-vitro-Fertilisation (IVF) gezeugtes Kind in England das Licht der Welt erblickt. Diese medizinische Pionierleistung war das Ergebnis einer jahrzehntelangen Arbeit von Medizinern und Biologen an Universitätskliniken, die in den USA, in Australien, Großbritannien und in der Bundesrepublik IVF-Forschungsprogramme ins Leben gerufen und um die erste erfolgreiche Geburt konkurriert hatten. Sie füllte als Sensation weltweit wochenlang Titelblätter.

Unter der Schlagzeile »Fortschritt oder Frevel?« brachte der »Spiegel« am 31. Juli 1978 die ambivalente Reaktion der Öffentlichkeit zwischen Euphorie über das Machbare und Angst vor Missbrauch auf den Punkt. Während zunächst die Gefahr von Missbildungen bei Föten, der artifizielle Charakter der IVF, die Folgen für etablierte Familienstrukturen, die moralische Integrität der beteiligten Ärzte und Wissenschaftler sowie die Ethik der medizinischen Forschung im Zentrum der öffentlichen Auseinandersetzung und der medialen Berichterstattung standen, verschob sich die Debatte bis Mitte der 1980er-Jahre hin zu einer Kritik an einer Kommerzialisierung des Kinderkriegens. Die IVF, fraglos eine Schlüsseltechnologie der Reproduktionsmedizin, hatte in den 1980er-Jahren einer Vielzahl weiterer reproduktionsmedizinischer Verfahren wie dem Einfrieren menschlicher Keimzellen (Kryokonservierung) oder der Eizellspende medizintechnisch den Weg geebnet. Reproduktionsmediziner2 gründeten privatwirtschaftliche Kliniken, Pharmaunternehmen stellten die zur IVF-Behandlung notwendigen Hormonpräparate bereit, und auch Samenbanken und Leihmutteragenturen wurden eröffnet. Innerhalb eines Jahrzehnts entwickelte sich die Reproduktionsmedizin von einer Forschungsnische zu einem etablierten Forschungs- und millionenschweren Geschäftsfeld. Reproduktionsmediziner versprachen Kontrolle über Gebärzeitpunkt, Geschlecht und Gesundheit des Fötus. Sie warben damit, den bis dahin ca. 1,5 Millionen ungewollt kinderlosen Paaren in der Bundesrepublik den Wunsch nach einem biologisch verwandten Kind zu erfüllen. Bis 1990 wurden rund 15.000 Kinder weltweit und ca. 4.000 Kinder in der Bundesrepublik mithilfe der IVF-Behandlung geboren.3

In der aufgeladenen Debatte über Chancen und Risiken der modernen Reproduktionsmedizin galt es, das technisch Machbare und das moralisch bzw. politisch Erstrebenswerte neu auszuhandeln. In der Bundesrepublik verlief diese Debatte höchst kontrovers und führte 1990 zur Verabschiedung des Embryonenschutzgesetzes, das bis heute weltweit als eines der restriktivsten Gesetze zur Regulierung der Reproduktionsmedizin bezeichnet werden kann.

Während zur Vermarktlichung des Gesundheitssektors erste generelle Untersuchungen vorliegen,4 hat die Geschichtswissenschaft diesen Prozess für die Reproduktionsmedizin noch kaum analysiert. Neben der wirtschaftswissenschaftlichen Studie von Debora L. Spar, die sich dem US-amerikanischen »Baby Business« seit den 1980er-Jahren widmet,5 skizziert bisher nur die kulturwissenschaftliche Arbeit von Andreas Bernard mit dem Titel »Kinder machen« einzelne Entwicklungen des Marktes der Reproduktionsmedizin.6 Beide Studien vernachlässigen jedoch sowohl die Schlüsselrolle bundesdeutscher Reproduktionsmediziner bei der Herausbildung internationaler, teilweise national segmentierter Märkte. Ebenso wurde die Bedeutung ethisch-moralischer Debatten für die Vermarktlichung bisher weitgehend übersehen. Anknüpfend an Ralf Ahrens, Marcus Böick und Marcel vom Lehn, die 2015 erhebliche Desiderate einer historischen Vermarktlichungsforschung besonders im Hinblick auf die Bedeutung von Akteuren und Praktiken konstatiert haben,7 gilt es in diesem Beitrag, den Fokus auf Reproduktionsmediziner als zentrale Akteure des sich konstituierenden Marktes zu richten. In Verbindung mit dem Forschungsansatz der »Moral History« wird danach gefragt, wie Mediziner ihre eigenen Handlungen im Rahmen moralischer Ordnungen imaginierten und begründeten.8 Wann und warum wurde das Handeln dieser Akteure in den Medien als moralisch angemessen oder unangemessen gewertet? Inwiefern galt bereits der Verweis auf marktorientiertes Handeln als Argument, um die Reproduktionsmedizin oder ihre Akteure zu delegitimieren?9

Durch die Verbindung von Medizin-, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte soll der Aufsatz nicht nur einen Beitrag zur Erforschung von Ökonomisierungsprozessen des Gesundheitswesens in der Bundesrepublik leisten. Die Reproduktionsmedizin war eingebettet in die allgemeinere Entwicklung der Vermarktlichung des Gesundheitssektors und in den Trend zu einer »wunscherfüllenden Medizin«, die wiederum im Kontext einer an Selbstoptimierung orientierten Konsumgesellschaft zu sehen ist.10 Neben einer umfangreichen technisch-medizinischen Steuerung forcierte sie das Vordringen von Marktlogiken in den höchst privaten Vorgang menschlicher Fortpflanzung.

Der Aufsatz verfolgt drei Ziele: Erstens wird nach den Auswirkungen der Vermarktlichung – hier der Entstehung neuer Märkte – auf das Selbstverständnis von Reproduktionsmedizinern gefragt. Inwiefern sahen sie sich als Unternehmer und inwiefern als medizinische Pioniere? In welchem Maße konfligierten derartige Selbstverständnisse? Zweitens beleuchtet der Beitrag die Darstellung von Reproduktionsmedizinern in den Medien. Drittens gilt es, die Interventionen von Reproduktionsmedizinern in die Aushandlungsprozesse um Wahrnehmung und Bewertung der neuen medizinischen und ökonomischen Praktiken zu untersuchen und zu prüfen, inwiefern die Vermarktlichung der menschlichen Reproduktion sowohl von Reproduktionsmedizinern als auch von anderen AkteurInnen als ein Tabubruch wahrgenommen wurde. Dabei konzentriert sich die Untersuchung auf die Hochphase der öffentlichen Debatten, die in der Bundesrepublik 1982 mit der Nachricht von der Geburt des ersten Kindes begann und 1990 mit der Verabschiedung des Embryonenschutzgesetzes (ESchG) endete.

Die Studie basiert auf Jubiläumsschriften reproduktionsmedizinischer Fachgesellschaften, Fachpublikationen und Autobiographien einzelner Reproduktionsmediziner sowie drei Printmedien mit breiter Rezeption (»ZEIT«, »Spiegel«, »Frankfurter Allgemeine Zeitung«). Mithilfe des umfangreichen Archivbestandes der Bundesärztekammer ist es darüber hinaus möglich, einen Einblick in interne Aushandlungsprozesse der Ärzteschaft ebenso wie in die Rolle von Reproduktionsmedizinern als Beratern bei Gesetzgebungsverfahren und als politischen Akteuren in Ethikkommissionen zu erlangen.

1. Vom Forscher zum Unternehmer?

Die Vermarktlichung der Reproduktionsmedizin

Infolge der medialen Aufmerksamkeit für die Geburt von Louise Brown, des ersten »Retortenbabys« der Welt, veränderte sich seit 1978 das berufliche Umfeld der wenigen Embryologen, Biologen und Gynäkologen, die Mitglieder der ersten IVF-Arbeitsprogramme in der Bundesrepublik waren, radikal. Obwohl die ersten Versuche der extrakorporalen Befruchtung mit Kaninchenzellen bereits 1878 stattgefunden hatten und in wissenschaftshistorischen Studien das Narrativ einer Kontinuitätslinie reproduktionsmedizinischer Forschung bis zur Geburt von Louise Brown dominiert, lässt sich festhalten, dass erst ab 1950 von einer Forschung mit dem Ziel der IVF beim Menschen gesprochen werden kann.11 Dieser Ansatz zur humanen IVF zeichnete sich vor allem durch seine »Multifunktionalität« aus,12 indem er Veterinärmedizin, Endokrinologie und Embryologie miteinander verband und damit nicht nur Forschungsmethoden zur Kontrolle menschlicher Reproduktion, Sterilitätstherapie und Empfängnisverhütung schuf. Die IVF galt auch als Grundlagenforschung für gentechnologische und biomedizinische Verfahren. Trotz ihrer hohen Anschlussfähigkeit an andere medizinische Disziplinen und die Pharmaindustrie behielt die Erforschung der extrakorporalen Fertilisation bis 1978 eine Außenseiterposition.13 Dieser Bereich verlangte von den Beteiligten eine hohe Risikobereitschaft im Hinblick auf ihre berufliche Karriere und akademische Reputation. Die ersten Arbeitsgruppen wurden im klinischen Alltag der 1970er-Jahre zunächst kaum wahrgenommen und von Kollegen eher skeptisch beäugt.

Die Anfänge dieser Reproduktionsmedizin folgten einer langen Phase struktureller Veränderungen des bundesdeutschen Gesundheitssektors. Ab den 1950er-Jahren kam es zu einer stetigen Verwissenschaftlichung und Technisierung in der Geburtshilfe, einem Arbeitsgebiet, das lange von Hebammen dominiert worden war und sich nun zunehmend in den Verantwortungsbereich meist männlicher Mediziner verlagerte. Die damit einhergehende Hospitalisierung und Medikalisierung der Geburt war Teil einer Ausbreitung des medizinischen Dienstleistungssektors. Sie ging einher mit der Durchsetzung eines Monopols der Medizin bei der Therapie, Rehabilitation und Vorsorge von »Gesundheit«.14 Bis Mitte der 1960er-Jahre war es politisch umstritten gewesen, wer im Gesundheitssektor für die Vorsorge zuständig war. Die gesetzlichen Krankenkassen hatten bis dahin nur kurative und keine präventiven Maßnahmen wie die Schwangerschaftsbetreuung übernommen. 1965 wurde diese jedoch zu einer kassenfinanzierten Regelleistung. Der Professionalisierungsgrad galt fortan als Maßstab guter medizinischer Praxis. Insgesamt wurden die ärztlichen Standesorganisationen neben Pharmaunternehmen zu prägenden Akteursgruppen im Gesundheitswesen und beeinflussten zunehmend die Gesundheitspolitik.15 Neue medizinisch-technische Verfahren wie die Amnioskopie (Fruchtwasserspiegelung), Laboruntersuchungen mit dem Ziel der Zustandsdiagnostik und Untersuchungen am ungeborenen Kind im Mutterleib mithilfe von Ultraschallgeräten trugen ebenso wie die Überwachung durch Kardiotokographie (CTG) zur Herausbildung der Geburtsmedizin bei. Dabei rückte der Fötus zunehmend in den Blick dieses Faches.16 Bis Mitte der 1970er-Jahre hatte sich »eine routinemäßig medizinisch-apparative und biochemische Kontrolle des Geburtsvorgangs durchgesetzt«.17 Operative Eingriffe wie Kaiserschnitt und Dammschnitt nahmen zu. In vielen Kliniken wurden eigene Fachabteilungen für Gynäkologie und Geburtshilfe eingerichtet. Die Zahl der FachärztInnen stieg stetig an.18

Forschungen rund um Fertilität und Sterilität wurden in diesem Zusammenhang aus wissenschaftspolitischer Perspektive interessant und an den Universitätskliniken gefördert. Die Leiter der ersten IVF-Arbeitsgruppen waren allesamt ausgebildete Gynäkologen. Es handelte sich bei den Reproduktionsmedizinern jedoch um eine im Hinblick auf ihre Fachdisziplin sehr heterogene Gruppe, da in ihr auch Embryologen und Veterinärmediziner prominent mitwirkten. Die Entwicklung der Reproduktionsmedizin als eigenständige Subdisziplin lässt sich in zwei Phasen unterteilen, nämlich erstens von einer Forschungsnische zu einem anerkannten Forschungsfeld zwischen 1975 und 1983/84. In der zweiten Phase kam es anschließend zu einer steigenden Teilnahme an und Aufmerksamkeit für einschlägige medizinische Verfahren. Mit der Etablierung ging auch eine Gründungswelle privater Kinderwunschzentren einher. Als Geschäftsfeld für Mediziner, Pharmaunternehmen und Hersteller medizinischer Geräte wurde die Reproduktionsmedizin zunehmend interessant.

1.1. Konstituierungsphase der Reproduktionsmedizin (1975–1983/84). In der Bundesrepublik zählten die Universitätsfrauenkliniken in Erlangen, Kiel und Lübeck bzw. Bonn zu den zentralen Standorten der jungen Forschungsrichtung. Das erste IVF-Arbeitsprogramm wurde auf Anregung des Direktors der Frauenklinik Erlangen, des eingangs schon genannten Karl-Günther Ober, 1969 gegründet und in Kooperation mit Veterinärmedizinern zunächst von Klaus-Georg Bregulla und ab 1978 von Siegfried Trotnow geleitet. In Kiel gründete Liselotte Mettler nach einem mehrmonatigen Forschungsaufenthalt in Cambridge bei dem an Louise Browns Zeugung maßgeblich beteiligten IVF-Pionier Robert Edwards 1975 ein eigenes IVF-Programm.19 Als stellvertretende Direktorin der Frauenklinik arbeitete sie eng mit dem Kieler Ordinarius Kurt Semm zusammen. Semm sah wie Ober bereits in den 1970er-Jahren das große wissenschaftliche Potential der Forschungen zur extrakorporalen Befruchtung und unterstützte Mettlers Arbeit. Das IVF-Programm in Lübeck wurde erst 1979 durch den Direktor der Frauenklinik Dieter Krebs und seinen Assistenten Klaus Diedrich ins Leben gerufen. Sie begannen ihre Forschung ebenfalls im Tiermodell und behandelten ab 1982 auch Patientinnen. Nachdem Krebs 1984 einen Ruf an die Universität Bonn erhielt, führte er mit seinem Team das IVF-Programm dort weiter.20

Die an Universitätskliniken tätigen WissenschaftlerInnen mussten ihre kostenintensive Forschung vor allem über Drittmittel finanzieren. Für eine IVF-Behandlung waren neben einem gut ausgestatteten Labor und Räumen für die Unterbringung der Patientinnen zahlreiche medizinische Geräte erforderlich.21 In der Bundesrepublik waren die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) die ersten Anlaufstellen für die Förderung medizinischer Grundlagenforschung. Zwischen 1969 und 1981 hatten die Leiter des Erlanger Teams mehrfach DFG-Anträge gestellt, die allesamt abgelehnt wurden.22 In Kiel konnte Mettler zwar schließlich doch Gelder der DFG einwerben und im Rahmen eines achtjährigen Forschungsprojektes ab 1982 viele Patientinnen behandeln. Aber ihre Anträge zur Finanzierung einer besseren Laborausstattung wurden Anfang der 1980er-Jahre ebenfalls abgelehnt.23

Schwierigkeiten bei der Einwerbung von Forschungsgeldern waren in der Anfangsphase der Reproduktionsmedizin keine bundesrepublikanische Besonderheit. Auch den 1978 an Browns Zeugung mitwirkenden britischen Ärzten Patrick Steptoe und Robert Edwards wurde in den 1970er-Jahren mehrfach eine staatliche Finanzierung ihres ersten IVF-Programms verweigert. Sie setzten schließlich private Mittel ein und erhielten Unterstützung vom Oldham General District Hospital, der Ford Foundation, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der US-amerikanischen Millionärin Lillian Lincoln Howell, um ihre Arbeit fortzusetzen.24 Die extrakorporale Befruchtung wurde von potentiellen Förderern als ein Versuch am Menschen eingestuft, dessen ethische Implikationen noch kaum vorauszusehen waren und der damit als zu risikoreich galt.25 Sowohl in Kiel als auch in Erlangen sahen die Direktoren der Frauenkliniken dennoch schon vor Browns Geburt 1978 ein großes Potential in dieser Forschung und finanzierten sie mitunter aus dem Kliniketat. Ab 1982 dienten dann auch die Einnahmen aus der Behandlung von Patientinnen im Rahmen des IVF-Programms zur Finanzierung der Forschung – womit ein Einfallstor für profitorientiertes Handeln geschaffen war.26

Reproduktionsmediziner standen auf nationaler und internationaler Ebene im Wettbewerb mit anderen IVF-Teams und Kliniken. Sie konkurrierten dabei sowohl um Patientinnen als auch um Forschungsgelder. Der wissenschaftliche Erfolg maß sich nicht allein an der Weiterentwicklung der IVF, sondern insbesondere an den zählbaren Ergebnissen der Behandlungen. Die Bemessungsgrundlage war jedoch umstritten und nicht einheitlich. Vor diesem Hintergrund wurden oft nur jene Patientinnen in das IVF-Programm aufgenommen, deren Behandlung als besonders erfolgversprechend galt und die verheiratet waren. Zu den Kriterien der Aufnahme gehörten ein Spermiogramm des Partners im Normbereich, eine Altersgrenze der Patientinnen unter 40 Jahren und der Ausschluss von Erkrankungen, die eine Schwangerschaft erschwerten.27 Darüber hinaus verpflichteten sich die Patientinnen oft dazu, an Pränataluntersuchungen teilzunehmen und bei einer auffälligen Diagnose einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen. Dieses »Cherry-Picking«,28 das dazu diente, durch gute Statistiken und hohe Erfolgsquoten wettbewerbsfähig zu erscheinen, war nicht nur in der Reproduktionsmedizin verbreitet. Auch die Hyperstimulierung mit Hormonen, um mehr Eizellen produzieren zu können, und der Rücktransfer mehrerer Embryonen waren verbreitet, um die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft zu erhöhen.29

Für das Einwerben von Drittmitteln war zum einen das Auftreten der Reproduktionsmediziner in ihrer Disziplin und zum anderen ihre Sichtbarkeit nach außen wichtig. Fachzeitschriften dienten ihnen als Instrument, um ihre Forschungsergebnisse zu publizieren und sich innerhalb der Fachgemeinschaft sowie gegenüber potentiellen Geldgebern zu profilieren. Neben einschlägigen gynäkologischen Zeitschriften boten ihnen auch das US-amerikanische Journal »Fertility and Sterility« (schon seit 1950) und die im Rahmen der Gründung der European Society of Human Reproduction (ESHRE) ins Leben gerufene, genuin reproduktionsmedizinische Fachzeitschrift »Human Reproduction« (ab 1986)30 die Möglichkeit, ihre Forschungsergebnisse einem internationalen Fachpublikum zugänglich zu machen.31 Während die Bonner Reproduktionsmediziner Krebs und Diedrich an der Gründung der ESHRE maßgeblich beteiligt waren, waren auch Semm und Mettler durch ihre führenden Funktionen in der International Federation of Fertility Societies (IFFS) und deren Unterorganisation Deutsche Gesellschaft zum Studium der Sterilität und Fertilität (DGSF) international gut vernetzt. In den 1980er-Jahren waren sie an der Organisation vieler Kongresse beteiligt und trugen damit erheblich zur Anerkennung der Reproduktionsmedizin innerhalb ihrer Fachdisziplin bei.32

Der internationale Austausch war für den Erfolg der Reproduktionsmediziner von zentraler Bedeutung. Längere Forschungsaufenthalte im Ausland waren üblich. Die IVF-Teams aus Kiel, Erlangen und Bonn konnten erst nach einem Aufenthalt an der Monash University in Melbourne Schwangerschaften durch IVF-Behandlungen erzielen. Das australische IVF-Team um Alex Lopata, Carl Wood und Alan Trounson war neben Edwards und Steptoe die einzige Gruppe, die bis 1981 Erfolge in der IVF-Behandlung zu verzeichnen hatte. Während Steptoe und Edwards die wissenschaftlichen Details ihrer Arbeit zunächst nicht mit der Fachgemeinschaft teilten, waren die Australier bereit, ihr Know-how weiterzugeben. Mit der Gründung einer Beratungsfirma (1983), die vor allem angehende IVF-Kliniken in den USA unterstützen sollte, schöpften sie daraus sogar Kapital.33 Bundesrepublikanische Reproduktionsmediziner konnten auch im weiteren Verlauf der 1980er-Jahre keine internationalen Durchbrüche verkünden. Die ersten erfolgreichen IVF-Behandlungen durch zuvor kryokonservierte Eizellen und Embryonen gab es 1984/85 in Australien und England.34

Mit ihrer Forschungstätigkeit beschritten westdeutsche Reproduktionsmediziner ein neues und bis 1990 rechtlich kaum reguliertes Terrain. Obgleich sie sich ethischen Standesnormen wie dem Hippokratischen Eid und der Deklaration von Helsinki verpflichtet fühlten, war weder klar, was sie aus rechtlicher Sicht durften, noch welche spezifischen Methoden als ethisch bedenklich galten. Ähnliche Erfahrungen machten Humangenetiker und Mediziner bereits in den 1970er-Jahren bei ihrer Tätigkeit in Humangenetischen Beratungsstellen, in denen sie vorwiegend neue und noch umstrittene medizinische Dienstleistungen wie pränataldiagnostische Verfahren oder die Risikobestimmung von Erbkrankheiten anboten und auf dieser Grundlage unter anderem Sterilisationsempfehlungen aussprachen. Die rechtlichen Implikationen und die ethische Bewertung dieser »Vorsorge-Praxis«35 wurden in den 1970er-Jahren kontrovers diskutiert. In den 1980er-Jahren wurde die Debatte zunehmend mit geschichtspolitischen Verweisen auf den Nationalsozialismus geführt und um ethische Fragen einer Verbindung von Pränataldiagnostik und der sich etablierenden Reproduktionsmedizin erweitert.36

Vor dem Hintergrund des öffentlichen Interesses und der ihnen ab 1978 zuteilgewordenen medialen Aufmerksamkeit sahen insbesondere Mettler, Diedrich und Trotnow als Leiter der IVF-Forschungsprogramme die Notwendigkeit einer strategischen Öffentlichkeitsarbeit.37 In Erlangen gab das IVF-Team um Trotnow bereits zwei Monate vor dem errechneten Geburtstermin die zu erwartende Geburt bekannt. Das Interesse insbesondere bundesdeutscher Boulevardzeitungen war so groß, dass die Klinik schon Wochen vor dem Termin von den Medien belagert wurde. Die Klinikleitung schloss einen Exklusivvertrag mit dem ZDF zur Filmaufzeichnung der Geburt, und die Eltern verkauften die Exklusivrechte an der Printberichterstattung für 30.000 DM. Damit erhielt das Erlanger IVF-Forschungsprogramm enorme mediale Aufmerksamkeit und ging in die Medizingeschichte ein.38 Auch die Zusammenarbeit mit Selbsthilfevereinen kinderloser Paare und IVF-Patientinnen, etwa dem 1983 in Kiel gegründeten und bundesweit agierenden Verein Extrakorporaler Befruchtung (ECB), war Teil strategisch geführter Öffentlichkeitsarbeit.39

Die Illustrierte hatte die Exklusivrechte an der Printberichterstattung über das erste deutsche »Retortenbaby« bei den Eltern erworben.

In einer Artikelserie schilderte die Zeitschrift

die lange Leidensgeschichte der Eltern,

die Behandlungen in der Frauenklinik,

die Arbeit des Erlanger Teams und

die Geburt des Kindes.

Bis 1983 verfügten nur die Arbeitsgruppen in Kiel, Lübeck und Erlangen über die erforderliche Ausstattung für eine erfolgreiche IVF. Die Nachfrage nach diesen Behandlungen, die von vielen kinderlosen Paaren als einzige Möglichkeit zur Erfüllung des Kinderwunsches wahrgenommen wurde, war groß. In den ersten Jahren gab es sehr lange Wartelisten für die Aufnahme in ein IVF-Programm.40 Nicht nur die Anzahl der Kliniken, sondern auch ihre jeweilige Kapazität war gering. Für die Behandlungen fielen pro Versuch Kosten zwischen 5.000 und 10.000 DM an, die die betroffenen Paare oft komplett selbst tragen mussten. In der Regel waren mehrere Versuche notwendig, um zu einer Schwangerschaft zu gelangen.41 Aufgrund der fehlenden Kostenübernahme durch die Krankenkassen fand hier eine soziale Vorauswahl statt. Insbesondere der noch experimentelle Charakter des Verfahrens machte es schwer, dieses gegenüber den Krankenkassen als eine etablierte medizinische Behandlung darzustellen.42 Erst durch die Klage zweier Patientinnen setzte sich die IVF bis 1984 als »medizinisch notwendige Heilbehandlung« für verheiratete Paare durch.43 Das Sozialgericht Gelsenkirchen begründete seine Entscheidung damit, dass die Methode »den grundsätzlich von den gesetzlichen Krankenkassen nicht zu finanzierenden Bereich des wissenschaftlichen Experiments verlassen« habe.44 Bis Juli 1983 wurden in Erlangen insgesamt 11 und bis März 1984 bereits 27 Kinder geboren. So konnte Trotnow feststellen, dass »die Pioniertage der IVF«, in denen es nur »gelegentlich« zu einer Schwangerschaft kam, »nun glücklicherweise überwunden« seien.45

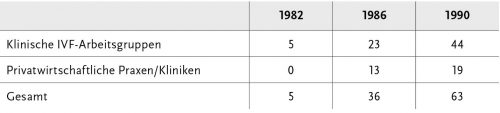

1.2. Konsolidierungsphase der Reproduktionsmedizin (ab 1984). Zu einer langen Reihe von Frauenkliniken, die sich der IVF-Behandlung öffneten, traten rasch neue Akteure hinzu. Obwohl die Zugangsbarrieren für Anbieter auf diesem Markt hoch waren, da die Ausführung reproduktionsmedizinischer Methoden in der Regel eine Facharztausbildung, eine umfangreiche Fortbildungstätigkeit und eine medizinisch-technische Ausstattung erforderte, war es insbesondere die Aussicht auf die Kostenübernahme durch die Kassen, die diesen Weg für viele Gynäkologen ab 1983 ökonomisch interessant machte und eine Gründungswelle privatwirtschaftlicher IVF-Praxen auslöste. Während es 1982 lediglich fünf Zentren gab, allesamt an Universitätskliniken, hatte sich die Gesamtzahl bis 1990 mehr als verzehnfacht. Davon waren bereits rund 30 Prozent von niedergelassenen Ärzten geführte Privatpraxen.46

Die erste private Kinderwunschpraxis der Bundesrepublik wurde 1981 von den beiden Gynäkologen Thomas Katzorke und Dirk Propping in Essen gegründet. Ihr Behandlungsschwerpunkt war zunächst die heterologe Insemination (Samenspende); ab 1984 führten sie auch IVF-Behandlungen durch.47 Im selben Jahr integrierten auch die Gemeinschaftspraxis Leidenberger, Bohnet & Weise aus Hamburg und die Münchner Praxisklinik Westendstraße der beiden Gynäkologen Alexander Römmler und Hanns-Kristian Rjosk IVF-Behandlungen in ihr Angebot.48 Private Arztpraxen hatten in den 1980er-Jahren meist »Kleinbetriebcharakter«49 und im Durchschnitt vier bis fünf Angestellte. In den sogenannten Kinderwunschzentren arbeiteten neben ArzthelferInnen auch medizinisches Laborpersonal und oftmals PsychotherapeutInnen. Die Praxis Leidenberger, Bohnet & Weise, die 1987 bereits 120 Angestellte im Labor und medizinischen Bereich beschäftigte, hatte eine außergewöhnliche Größe.50 Personal und medizinisch-technische Ausstattung der Praxen waren kostenintensiv.51 Die Beschaffung von medizinisch-technischem Gerät ging mit einem hohen Amortisationsdruck einher und unterstützte den Trend zur Mengenexpansion der Dienstleistungen pro Person.52 Gemeinschaftspraxen waren ökonomisch attraktiv, weil sie, neben einer Aufteilung des Haftungsrisikos, zur Reduzierung der individuellen Kapitalinvestitionen führten.53

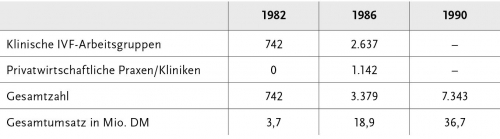

Zwischen 1986 und 1990 stieg die Anzahl der IVF-Behandlungen insgesamt von 3.379 auf 7.343 an.55 Allerdings umfassten IVF-Behandlungen von Patientinnen im engeren Sinne lediglich 5 bis 10 Prozent der Dienstleistungen vieler IVF-Zentren. Die Gemeinschaftspraxen in Essen, Hamburg und München unterhielten jeweils eigene Hormonlabore; sie bearbeiteten auch Aufträge anderer Praxen und Kliniken, durch die sie ihr Dienstleistungsangebot erweitern und den Umsatz steigern konnten. Damit verfügten sie über einen erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen (privaten) IVF-Zentren. 1982 lag der durch IVF erwirtschaftete Umsatz bei insgesamt 3,7 Mio. DM. Er stieg im Rahmen der Gründungswelle privatwirtschaftlicher Zentren bis 1986 auf 18,9 Mio. DM und verdoppelte sich bis 1990 nahezu: auf 36,7 Mio. DM.56 Umsatzzahlen der reproduktionsmedizinischen Zentren belegen, dass neben den ersten IVF-Arbeitsgruppen in Kiel, Erlangen und Bonn vor allem die Gemeinschaftspraxen um Leidenberger, Römmler/Rjosk und Katzorke eine vergleichbare Anzahl an IVF-Behandlungen durchführten und somit den höchsten Umsatz unter den privatwirtschaftlichen Praxen/Kliniken generierten. Während in Kiel 1986 durch 169 Behandlungen ca. 845.000 DM erwirtschaftet wurden, erreichte Leidenbergers Praxis mit 218 Behandlungen einen Umsatz von ca. 1,09 Mio. DM. Die großen IVF-Zentren in Kiel, Erlangen und Bonn verloren somit ihre Monopolstellung, weil sie nun mit privatwirtschaftlichen Zentren um Patientinnen und Forschungsgelder konkurrieren mussten.

Nicht nur Katzorke, sondern auch die Münchener und Hamburger Reproduktionsmediziner waren vor ihrer Selbstständigkeit in IVF-Forschungsprogrammen an den Universitätskliniken in Heidelberg, München und Berlin beschäftigt gewesen.57 Sie publizierten weiterhin in Fachzeitschriften. Der berufliche Wechsel in die Privatwirtschaft war Leidenberger zufolge den schlechten Karriereaussichten und dem geringen Forschungsspielraum für den wissenschaftlichen Mittelbau in den 1970er-Jahren geschuldet.58 Leidenberger hatte bei einem Forschungsaufenthalt in den USA die dort deutlich liberaleren Forschungsbedingungen kennengelernt, die eine Verbindung von Privatwirtschaft und universitärer Forschung unterstützten. Davon inspiriert gründete er mit Bohnet 1987 das private Institut für Hormon- und Fortpflanzungsforschung GmbH (IHF), welches 1990 an die Universität Hamburg angegliedert wurde. Die hier hervorgebrachten Forschungsergebnisse dienten laut Gesellschaftsvertrag der »wirtschaftliche[n] Verwertung, auch durch Erwerb und Nutzung von fremden Schutzrechten und de[m] Vertrieb von Erzeugnissen aus den vorgenannten Bereichen«.59 In den USA war es durch den Bayh-Dole Act von 1980 möglich, auch an staatlich finanzierten Forschungseinrichtungen die eigenen Ergebnisse in Form von Patenten und damit verbundenen Lizenzeinnahmen zu verwerten. Darauf folgte die »erste Gründungswelle von ›Start-ups‹ im Umfeld von Universitäten«60 vor allem in der mit der Reproduktionsmedizin eng verbundenen Biomedizin. Auch in Großbritannien und Australien war eine Verknüpfung der Forschungstätigkeit mit ökonomischen Interessen in der Reproduktionsmedizin möglich, wie zum Beispiel die Fusion der Privatklinik Bourn Hall von Edwards und Steptoe mit dem Marktführer für Hormonpräparate Serono61 und das vom IVF-Team aus Melbourne initiierte Franchise in den USA zeigten.62 Dagegen stieß Leidenberger unter Fachkollegen in der Bundesrepublik auf Unverständnis: »Ja, wir stehen mittendrin in der Auseinandersetzung. Speziell kommt bei uns noch dazu, daß man uns, einem privat-finanzierten Institut, Profitsucht unterstellt. Die Tatsache, daß wir Erträge aus der Praxis und einer Firmenbeteiligung nicht in Yachten und Villen stecken, sondern in die Forschung, wird uns von vielen negativ angelastet, möglicherweise, weil ihnen selbst eine solche Motivation fremd wäre.«63

Es gab zwar auch in der Bundesrepublik Kooperationen zwischen Pharmaunternehmen und reproduktionsmedizinischen Fachgesellschaften zur finanziellen Unterstützung von Kongressen und Zeitschriften. ESHRE hatte sogar einen Ansprechpartner für Industriekontakte ernannt. Die finanzielle Abhängigkeit einerseits und das Streben nach Forschungsfreiheit andererseits sei, so erinnerte sich Diedrich später, jedoch ein dauerhaftes Problem gewesen.64 Weitere Betätigungsfelder für Reproduktionsmediziner waren die Herstellung und der Vertrieb medizinischer Gerätschaften. Kurt Semm, der vor seinem Medizinstudium eine Ausbildung zum Feinmechaniker absolviert und in den 1960er-Jahren gemeinsam mit seinem Bruder die Firma WISAP gegründet hatte, entwickelte und verkaufte eine Reihe medizinischer Instrumente, die auch im Rahmen der IVF-Behandlungen Anwendung fanden.65 Damit wurde er zu einem wichtigen Zulieferer in der eigenen Branche. Während Desirée Schauz konstatiert, dass in der Bundesrepublik anders als in den USA die Vermarktung von Forschungsergebnissen und die Entstehung des »unternehmerischen Professor[s]«66 erst in den 1990er-Jahren zu beobachten sei, lässt sich am Beispiel von Semm und Leidenberger zeigen, dass in der Reproduktionsmedizin bereits in den 1980er-Jahren eine Verbindung zwischen Privatwirtschaft und universitärer Grundlagenforschung bestand. Während es in vielen westeuropäischen Staaten und den USA damals »a climate friendly to private enterprise« gab,67 wurden Vermarktlichungsprozesse in der Bundesrepublik sowohl unter Reproduktionsmedizinern als auch in der breiteren Öffentlichkeit jedoch mit Argwohn betrachtet.

2. Die Moralisierung des »Fortpflanzungsgeschäfts«:

Reproduktionsmediziner im Spiegel der Medien

Durch ihre starke Medienpräsenz setzten sich Reproduktionsmediziner – im Gegensatz zu den meist anonym bleibenden Patientinnen – einer massiven Kritik an dem vermeintlichen Missbrauch des medizinischen Fortschritts aus; sie sahen sich mit Forderungen nach einer Regulierung ihrer Tätigkeit konfrontiert. Gleichzeitig nutzten sie die Medien, um das von ihnen gezeichnete Bild selbst mitzugestalten.

Die »ZEIT« konstatierte 1984: »Das Fortpflanzungsgeschäft blüht.«68 Hingewiesen wurde sowohl auf die Expansion der Reproduktionsmedizin durch die Gründungswelle privatwirtschaftlicher IVF-Zentren als auch auf die Eröffnung kommerzieller Samenbanken und Leihmutteragenturen in den USA, in Australien und einigen westeuropäischen Staaten. In der »ZEIT« und im »Spiegel« fanden sich zunehmend Termini wie »Befruchtungsindustrie«. Nicht nur die hohe Nachfrage nach IVF-Behandlungen,69 sondern auch die Bedeutung von Erfolgsraten, Behandlungskosten und der Kostenübernahme durch die Krankenkassen waren im Fokus. Titel wie »Markenartikel Mensch«70 oder »Kommen bald die Wunschkinder à la carte?«71 verdeutlichen die zeitgenössische Einordnung reproduktionsmedizinischer Verfahren in den Wandel von Konsum und Markt. Die »ZEIT« konstatierte 1985, dass Mediziner versprechen würden, »gesunde Kinder ›anzubieten‹« und dass angesichts der raschen Expansion des Marktes und der zunehmenden Kassenleistungen Eltern glaubten, »ein einklagbares Recht auf ein gesundes Kind zu besitzen«.72 Damit sei ein moralischer Verfall verbunden, so der »Spiegel«, in dem 1987 zu lesen war: »Die IVF, nach ärztlicher Ethik die letzte aller vertretbaren Möglichkeiten, ist zur gängigen Dienstleistung heruntergekommen.«73

Vorrangig bezogen sich derartige Berichte und Kommentare auf westliche Länder, die als warnendes Beispiel galten. Die »ZEIT« berichtete etwa über kalifornische Reproduktionsmediziner, die sich die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit patentieren ließen und sie an andere Mediziner verkaufen wollten,74 sowie über Rechtsanwälte, die Leihmutteragenturen gegründet hatten. In den bundesdeutschen Medien manifestierte sich ein tief verankertes Ressentiment gegenüber den USA als einer kulturlosen, vollständig kommerzialisierten Nation.75

In der Debatte über ähnliche Entwicklungen in der Bundesrepublik dominierte ein »Diskurs des Natürlichen«.76 Reproduktionsmedizinische Verfahren, die eine Entkoppelung von Sexualität und Fortpflanzung herbeiführten, stellten kulturell fest verankerte Werte infrage. Die Familie galt in den 1980er-Jahren als soziale Institution und »Fundament und Ausdruck von etwas Größerem«.77 Eizellspende, Samenspende und Leihmutterschaft griffen diese Werte vermeintlich an, indem sie die Elternschaft spalteten. So war es ab Mitte der 1980er-Jahre theoretisch und technisch möglich, dass ein Kind fünf Elternteile hatte – neben den sozialen Eltern eine Leihmutter, eine Eizellspenderin und einen Samenspender. In diesem Zusammenhang fragte die »ZEIT« nach Bekanntwerden der ersten erfolgreichen Eizellspende 1984, inwiefern »ein solcher Eingriff in die Fundamente menschlichen Selbstverständnisses einer Frau, einem Ehepaar, einer Gruppe von Ärzten zur beliebigen Verfügung« stehen dürfe.78

Insbesondere die kommerzielle Leihmutterschaft wurde in bundesdeutschen Medien als moralische Verfehlung bewertet und als Inbegriff der »Entfesselung des Kapitalismus« im Bereich der Reproduktionsmedizin dargestellt. Presseartikel betonten die luxuriöse Ausstattung von US-amerikanischen Leihmutteragenturen und stellten deren InhaberInnen, die in der Regel JuristInnen und keine MedizinerInnen waren, als »Geschäftsleute« dar. Im »Spiegel« wurde das Vorhaben einer Juristin, weitere Filialen ihrer Leihmutteragentur in den USA zu eröffnen, als Versuch gewertet, eine Art »Cola der Elternindustrie« zu etablieren.79 Obwohl es in der Bundesrepublik während der 1980er-Jahre einzelne öffentlich bekannte Fälle kommerzieller Leihmutterschaft und mit dem Heilpraktiker Alfred W. Hinzer einen sogenannten Leihmutteragenten gab, betonten die Medien den Unterschied zu einer systematisch aufgebauten »Industrie« in den USA. Die »ZEIT« konstatierte: »Nicht nur in Amerika, auch bei uns – allerdings längst nicht so kraß und so durchgängig – nehmen Entwicklungen ihren Lauf auf der Geschäftsgrundlage: Gib den Menschen, was sie sich wünschen und wofür sie bezahlen.«80 Als Beleg wurde der gescheiterte Versuch des bekannten US-amerikanischen Leihmutteragenten Noel Keane angeführt, in Frankfurt a.M. eine Vermittlungsagentur für Leihmutterschaft zu errichten. Aufgrund von massivem Protest vor Ort und einer anschließenden strafrechtlichen Untersuchung musste Keanes Agentur bereits nach wenigen Tagen schließen.81 Auch Berichte über das australische IVF-Team, dessen Gründung einer Beratungsfirma und das Vorhaben der Etablierung einer IVF-Franchisekette in den USA sollten eine gefährliche Entwicklung der Reproduktionsmedizin belegen.82

Die Ausdehnung von Dienstleistungen in den bislang von Marktlogiken scheinbar unberührten und als privat verstandenen Bereich der Familie83 wurde zeitgenössisch unter dem pejorativen Begriff »Kommerzialisierung« gefasst.84 Der Verweis auf kommerzielle Interessen diente der Infragestellung moralischer Integrität von Reproduktionsmedizinern und anderen Akteuren des entstehenden Marktes. Bereits 1978 wurden im Rahmen der Berichterstattung über die erste erfolgreiche IVF die vermeintlich primär ökonomischen Interessen der englischen Pioniere hervorgehoben, um deren wissenschaftlichen Erfolg zu diskreditieren. Einerseits wurde ihre medizinisch-technische Errungenschaft als »Triumph der Biotechnologie« bezeichnet; Edwards und Steptoe wurden als »wissenschaftliche Väter« des ersten »Retortenbabys« gerühmt. Andererseits wurden Fachleute, insbesondere Gynäkologen und Biologen, als Referenz herangezogen, um Zweifel an der Wissenschaftlichkeit dieser Reproduktionsmethode zu säen. Dabei war es weniger die fehlende Veröffentlichung der wissenschaftlichen Details ihrer Forschung, die KritikerInnen eine Steilvorlage bot, als vielmehr der Vorwurf gegenüber Steptoe, »die Sternstunde seiner wissenschaftlichen Karriere wie ein Drama inszeniert« zu haben, indem er die Geburt von einem Filmteam dokumentieren ließ und die Bild- und Textrechte »an das meistbietende Massenblatt« verkauft hatte.85

(picture-alliance/ullstein bild)

Obwohl auch bundesdeutsche Reproduktionsmediziner als Teil eines sich etablierenden Marktes wahrgenommen wurden, stellten Printmedien sie im Gegensatz zu einem Großteil ihrer Fachkollegen aus dem Ausland vorrangig als Wissenschaftler, nicht als ökonomische Akteure dar. Besonders deutlich wurde diese unterschiedliche Gewichtung im Rahmen der »Spiegel«-Reportagen über die IVF-Klinik der englischen Reproduktionsmediziner und über die Räumlichkeiten des IVF-Teams um Liselotte Mettler an der Universitätsfrauenklinik Kiel. Die Medizinerin empfing mehrfach »Spiegel«-Reporter; sie ließ sich und ihr Team bei der Arbeit im Operationssaal und im Labor begleiten und fotografieren. Die Veröffentlichung betonte eine sterile Krankenhausumgebung und den medizinischen Charakter der dort ausgeführten Behandlung.86

Schon der Titel des »Spiegel«-Artikels »Lebensborn hinter Tudor-Zinnen« über Steptoes Klinik Bourn Hall stellte dagegen eine politische Bewertung mit erinnerungskulturellen Referenzen dar. Im Text betonte der Autor die an »edelste Landhotels« erinnernde Luxusausstattung im Inneren des »Hauptquartiers«. Vor dem Haus befänden sich teure Autos, und die Patientinnen, die aus aller Welt anreisen würden, »haben ihre Gucci-Taschen neben ihren Sesseln abgelegt«. Steptoe und Edwards wurden als »Hausherren« bezeichnet, die »wie Edelmänner über die Bourn Hall Clinic, eine Art Mekka hilfesuchender Unfruchtbarer« gebieten. Lediglich die Beschreibung einer Pinnwand in Steptoes Büro mit »Photos von mehr als 100 kerngesund aussehenden Babys« deutete auf Kinderwunschbehandlungen hin. »In Steptoes schönem Lebensborn gibt es keine störenden Labors und Untersuchungsräume«, so der »Spiegel«.87 Auch in der »ZEIT« wurde Edwards’ Doppelrolle als »Co-Chef einer privaten Befruchtungsklinik« einerseits und als Pionier innerhalb seiner Fachgemeinschaft andererseits erzählt. Edwards galt der Wochenzeitung als »Macher« unter den Reproduktionsmedizinern, als »Vordenker und -forscher, dem auch deutsche Kollegen nacheifern«.88 Dabei befeuerte Edwards gezielt die Diskussion um die »Babymacher«. »Ihren ersten Glaubenssatz formulierte der Brite Robert Edwards: ›Die Ethik muß sich der Wissenschaft anpassen, nicht umgekehrt.‹«89

1982 strahlte das ZDF in seiner Reihe »Gesundheitsmagazin Praxis« die Sendung »Das Erlanger Wunschkind« aus. Die Dokumentation von Marlene Linke zur Geburt des ersten deutschen »Retortenbabys« gewährte einen Einblick in den Ablauf einer Kinderwunschbehandlung an der Universitätsfrauenklink Erlangen; sie schilderte die Herausforderungen für das beteiligte Erlanger IVF-Team und seine Patientinnen.

Die Anfang 2020 ausgestrahlte SWR-Dokumentation »Künstliche Befruchtung:

Die Geburt der modernen Reproduktionsmedizin« zeigt neben diesen Fernsehaufnahmen und anhand diverser Talkshow-Ausschnitte aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in den 1980er-Jahren die Vielzahl an ethischen Fragen,

die es damals gesellschaftlich neu auszuhandeln galt.

Wer sollte Zugang zur medizinisch assistierten Reproduktion haben?

Wo lagen die Grenzen der medizinischen Forschung und des ethisch Vertretbaren?

Sowohl im »Spiegel« als auch in der »ZEIT« war die IVF bereits 1978 als Einfallstor für die Entwicklung weiterer medizinischer Verfahren bewertet worden, an deren Ende eine »Industrialisierung der Menschenproduktion« à la Aldous Huxleys »Brave New World« stehen könne. Die »Einführung von Eispenden und Eierbänken« ebenso wie »der Gedanke, Retortenkinder von Mietmüttern austragen zu lassen, einer Kaste von Gebärmaschinen, die – ganz individuell oder auf riesigen Babyfarmen – eine neue Art von Lebensborn betreibt«, und die Möglichkeit, »Embryos künstlich zu zeugen, einzufrieren und beliebig lange zu lagern«, bereitete Unbehagen. Auch die Vorstellung, »das Geschlecht der Kinder zu bestimmen oder ihnen Eigenschaften wie Intelligenz, Augenfarbe, Gesichtszüge nach Wunsch zu verpassen«, galt als alarmierend.90 Sie verwies ebenso wie der Vergleich mit dem nationalsozialistischen »Lebensborn« auf die vermeintliche Gefahr einer umfassend gestalterischen Reproduktionsmedizin. Im Gegensatz zu den englischsprachigen Ländern gab es in Teilen der bundesdeutschen Gesellschaft eine hohe Sensibilität für eugenische Implikationen der Reproduktionsmedizin, die auf die parallel verlaufende Auseinandersetzung von Feministinnen, Konservativen, KirchenvertreterInnen und HistorikerInnen der 1980er-Jahre mit den NS-Euthanasieverbrechen in den 1980er-Jahren zurückzuführen ist.91 Im Rahmen der Debatte stellten politische AktivistInnen und WissenschaftlerInnen das bisherige Ausbleiben einer Aufklärung über die »medizinischen« NS-Verbrechen fest; sie warnten vor den Folgen personeller und möglicherweise auch weltanschaulicher Kontinuität in der bundesrepublikanischen Medizin.92

Indem die IVF darüber hinaus wiederholt als »biologisches Hiroshima« bezeichnet wurde,93 diente sie als Allegorie für eine unkontrollierbare Technologie. Auch bei MedizinerInnen selbst herrschte eine gewisse Überforderung angesichts der rasanten Entwicklung reproduktionsmedizinischer Techniken und der Fülle an ethischen und rechtlichen Fragen. Mettler betonte 1983 gegenüber der »ZEIT«: »Man könnte vieles machen«, aber »man weiß nicht, ob man darf«.94

Viele Reproduktionsmediziner in der Bundesrepublik bemühten sich, der öffentlichen Skepsis entgegenzutreten und das Bild ihrer Profession selbst mitzugestalten. Sie traten in den großen Wochenzeitungen »ZEIT« und »Spiegel« ebenso wie in der »FAZ« als Interviewpartner auf, berichteten über medizinische Fortschritte und beteiligten sich an Diskussionen rund um ethische Fragen. In der »ZEIT« erschien 1985 ein Porträt von Mettler, in dem sie nicht nur als »Ärztin aus Leidenschaft« und »eine der wenigen Halbgöttinnen in Weiß« vorgestellt wurde, sondern auch als Mutter. In dem Artikel forderte sie ihre KritikerInnen auf, mit betroffenen Paaren über deren ungewollte Kinderlosigkeit zu sprechen. Für Mettler war medizinische Ethik »die unabdingbare Pflicht, Leidenden zu helfen«.95

Kontroverser war unter Reproduktionsmedizinern die Begründung von Tätigkeiten, welche »über die reine Behandlung der Kinderlosigkeit« hinausgingen.96 Zu den umstrittenen Verfahren gehörte auch die Kryokonservierung.97 Die Kritik daran bewertete Trotnow 1987 gegenüber dem »Spiegel« als »typisch deutschen Kulturpessimismus«.98 Er gab schon 1984 gegenüber der »ZEIT« an, dass er es für ethischer halte, Embryonen einzufrieren als sie wegzuwerfen.99 Darüber hinaus bekräftigte er, dass diese Embryonen zur Erforschung der Krebstherapie verwendet werden könnten.100 Im Sinne eines umfangreichen Anspruchs der ehemaligen Nischendisziplin betonte der Hamburger Reproduktionsmediziner Leidenberger gegenüber der »ZEIT«, diese Forschung könne »substantiell zur Volksgesundheit im Sinne der Prophylaxe auf vielen Ebenen beitragen«.101 Sein Praxispartner Bohnet behauptete dennoch: »Eugenik, das lehnen wir als Mediziner ab, das ist doch wohl klar.«102 Leidenberger sagte 1989 in einem Interview, »daß es für uns Reproduktionsmediziner an der Zeit ist, politisch zu werden. Wir sind gefordert darzulegen, was unser Fachgebiet eigentlich ist.«103

Einerseits war die Sprache der Ärzteschaft zunächst kaum abgestimmt und vereinheitlicht, andererseits erfolgten Bemühungen um eine Grenzziehung zu kommerziellem Selbstverständnis ziemlich rasch. Die Medien boten Reproduktionsmedizinern auch den Raum, sich von Fachkollegen abzugrenzen, die sich mit privatwirtschaftlichen Kinderwunschzentren selbstständig gemacht hatten. Insbesondere die Leiter der ersten IVF-Arbeitsprogramme in den maßgeblichen Kliniken wollten diesen »Wildwuchs« verhindern und forderten, dass die IVF nur in größeren und dafür ausgerichteten Zentren stattfinden solle.104 Indem sie ihren Fachkollegen unterstellten, ökonomische Interessen zu verfolgen, offenbarten sie ein Selbstverständnis als nichtkommerzielle Berufsgruppe und versuchten so angesichts der zunehmenden Konkurrenz, ihre Deutungshoheit zu verteidigen. Dabei war die Grenzziehung nicht immer so klar. Weder Kurt Semms noch Freimut Leidenbergers unternehmerische Aktivitäten wurden in den 1980er-Jahren in der »ZEIT«, im »Spiegel« oder in der »FAZ« diskutiert.

3. Wissenschaftliche Expertise und politisches Handeln:

Reproduktionsmediziner in Ethikkommissionen

»Bisher war die Zeugung des Menschen ein Vorgang, der sich dem ärztlichen Handeln, also dem Handeln Dritter entzog. Nun aber greifen Ärzte primär kreativ in den originären Schöpfungsvorgang ein. Dadurch wird der Arzt im besonderen Maße zum ›handelnden Dritten‹, der mit einer großen Verantwortung belastet wird.« Mit dieser Stellungnahme betonte Ingeborg Retzlaff, Frauenärztin und Präsidentin der Ärztekammer Schleswig-Holstein, auf dem 88. Deutschen Ärztetag 1985, dass sich bei der extrakorporalen Befruchtung »das ärztliche Handeln von allen bisherigen Tätigkeitsbereichen und Behandlungsmethoden« der Medizin unterscheide – nämlich den kurativen, präventiven und rehabilitativen.105 Anlass für Retzlaffs Stellungnahme war die Verabschiedung der »Richtlinien zur Durchführung der In-vitro-Fertilisation (IVF) und des Embryotransfers (ET)« durch die westdeutsche Ärzteschaft auf ihrem jährlichen Standeskongress.

Mit der Verabschiedung dieser Richtlinien reagierte die Bundesärztekammer (BÄK) auf den im Rahmen der öffentlichen Debatten aufgebauten Druck sowie auf die schon beim Deutschen Ärztetag 1983 laut gewordenen Forderungen nach einer Regulierung der IVF. Insbesondere die vom Bundesministerium für Justiz (BMJ) gemeinsam mit dem Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT) Ende 1983 angekündigte Arbeitsgruppe »In-vitro-Fertilisation, Genomanalyse und Gentherapie«, die umgangssprachlich nach ihrem Leiter Benda-Kommission genannt wurde, ebenso wie die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zum Thema »Chancen und Risiken der Gentechnologie« (1984–1986) hatten die BÄK gezwungen, als Interessenvertretung der Ärzteschaft zu handeln, um ihre korporative Deutungs- und Handlungsmacht zu behaupten. Mit der Einberufung von Ethikkommissionen, die sich seit den 1970er-Jahren in der Bundesrepublik häuften,106 verfolgten die Akteure das politische Ziel, zu einer gesellschaftlich weithin akzeptierten Vorstellung moralisch richtigen Handelns zu gelangen.

Der Vorstand der BÄK hatte 1983 seinen Wissenschaftlichen Beirat mit der Gründung einer Arbeitsgruppe beauftragt, um einen Richtlinienentwurf zum Umgang mit der IVF zu entwickeln.107 Neben Semm, Mettler und Krebs gehörten der Gruppe weitere Mediziner und Mitglieder der Bundesärztekammer an, ebenso wie Juristen, Theologen, Moralphilosophen und Vertreter staatlicher Forschungseinrichtungen. Über anderthalb Jahre diskutierten die Mitglieder in mehreren gemeinsamen Sitzungen unter Berücksichtigung von Medienberichten und Gesetzentwürfen aus dem europäischen Ausland und den USA über mögliche Richtlinien.108 Mettler, Semm und Krebs waren als Experten und Vertreter der bundesrepublikanischen Fachgesellschaften der Reproduktionsmedizin nicht nur für die BÄK beratend tätig, sondern neben dem geschäftsführenden Arzt und Leiter der Abteilung Forschung und Wissenschaft Paul Erwin Odenbach zugleich Mitglieder in der Benda-Kommission.109 Durch diese personellen Überschneidungen waren die Mitglieder der Arbeitsgruppe gut über den Diskussionsstand in den anderen Kommissionen informiert.

Die Reproduktionsmediziner sahen die BÄK-Arbeitsgruppe als Chance, die Rahmenbedingungen ihrer Tätigkeit im eigenen Interesse mitzubestimmen. Mettler und Semm forderten, die Zulassung zur IVF-Durchführung von medizinisch-technischer Ausstattung und fachlicher Qualifikation abhängig zu machen, die sie in vielen kleineren IVF-Praxen nicht gewährleistet sahen.110 Auch die bereits in reproduktionsmedizinischen Fachgesellschaften formulierten ethischen Richtlinien wurden vorab von ihren Leitern an die BÄK herangetragen.111 Dies deckte sich mit dem Wunsch des Arbeitsgruppenleiters Hanns Peter Wolff, dem es wichtig war, dass »hier die Ärzteschaft nur mit einer Sprache spreche«.112

Kurz vor Verabschiedung der Richtlinien wurden jedoch divergierende Positionen deutlich, die teilweise auf die berufliche Heterogenität der Arbeitsgruppe zurückzuführen sind. Während die Reproduktionsmedizinerin Mettler sich mit einem Richtlinien-Entwurf »vollständig einverstanden« erklärte,113 äußerte ihr Bonner Kollege Krebs erhebliche Bedenken bezüglich einer »allzu restriktiven Formulierung« der Richtlinien zur Forschung mit menschlichen Embryonen. Stattdessen wollte er »die Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen an nicht implantierten Embryonen«114 unter Einhaltung bestimmter Bedingungen gestattet sehen. Andernfalls sei die globale Konkurrenzfähigkeit der westdeutschen Reproduktionsmedizin nicht gewährleistet. Dem sich hier manifestierenden Interesse dieser Fachdisziplin, sich unter Berücksichtigung ethischer Gesichtspunkte einen möglichst großen Handlungsspielraum zu verschaffen, standen mit dem Neurochirurgen Hans Kuhlendahl und dem Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirates Wolff zwei Kritiker der Reproduktionsmedizin gegenüber. Kuhlendahl erklärte sich mit den Richtlinien nicht einverstanden und gab ein Sondervotum ab, in dem er für ein ausnahmsloses Verbot der Eizellspende plädierte.115 Trotz seiner kritischen Haltung zur Reproduktionsmedizin wandte sich Kuhlendahl jedoch gegen eine zu umfangreiche Regulierung und argumentierte mit der innerhalb der Ärzteschaft verbreiteten Sicht, dass die ärztliche Berufsethik primär eine Angelegenheit der Ärzte selbst sei: »Wir sollten uns gemeinsam gegen immer mehr Vorschriften, die auch den Arzt mehr und mehr unmündig machen, wehren.«116 Wolff hingegen gestand in einem Brief an Kuhlendahl, »aus Überzeugungsgründen […] völlig gegen diese artifizielle Produktion von Menschen« zu sein, die er als »Akt der Hybris, einen respektlosen Eingriff in die Schöpfung« bezeichnete. Einigkeit bestand aber darüber, dass die Richtlinien auf die Wahrung ärztlicher Selbstorganisation und die Demonstration ethischen Reflexionsvermögens der Ärzteschaft gegenüber Politik und Öffentlichkeit zielten.117

Die Forschung mit Embryonen, Eizellspende und Leihmutterschaft blieben kontrovers, und Reproduktionsmediziner hatten weiterhin einen schwierigen Stand innerhalb der Ärzteschaft. Für die BÄK war es das vorrangige Ziel, zu verhindern, dass der Gesetzgeber der Medizin zu viele rechtliche Vorgaben auferlegte. Die eigenständige Erarbeitung der Richtlinien sollte ein Bundesgesetz-Vorhaben obsolet machen. Für den Präsidenten der Ärztekammer Karsten Vilmar war es daher wichtig, dass die Richtlinien verabschiedet und veröffentlicht wurden, bevor die Benda-Kommission ihrerseits Vorschläge publik machte. Die Hoffnung war, dass die BÄK mit ihren Richtlinien die Öffentlichkeit beruhigen und Verantwortungsbewusstsein demonstrieren könne.118

Auf dem 88. Deutschen Ärztetag wurden die Richtlinien schließlich mit großer Mehrheit verabschiedet und in die Berufsordnung übernommen.119 Unter den TeilnehmerInnen herrschte Einigkeit darüber, dass der ärztliche Berufsstand sich durch seine selbstbewusste korporative Regulierung auszeichne. Mit den Richtlinien wurde die IVF als medizinisches Verfahren zur Behandlung von Sterilität anerkannt. Sie sollte unter Nachweis einer medizinischen Indikation und nur bei verheirateten Paaren von ausgebildeten Reproduktionsmedizinern durchgeführt werden dürfen. Wie von Semm und Mettler gefordert, wurden umfangreiche fachliche, personelle und technische Kriterien für die Einrichtungen festgelegt, in denen IVF-Behandlungen ausgeführt werden sollten.120 Im Hinblick auf den Umgang mit den bei Hormonbehandlungen anfallenden überschüssigen Embryonen konnten Reproduktionsmediziner einen Teilerfolg erzielen. Die Delegierten stimmten zwar gegen eine Erzeugung menschlicher Embryonen zu Forschungszwecken und legten fest, dass nur so viele Embryonen produziert werden dürften, wie es für die Behandlung sinnvoll erschien. Es konnte jedoch Ausnahmen geben, wenn sie »der Verbesserung der Methode oder dem Wohl des Kindes« oder »hochrangigen Forschungszielen« dienten. Darüber hinaus sahen die Richtlinien die Möglichkeit einer »pränatalen Adoption« bei verwaisten Embryonen vor. Einige reproduktionsmedizinische Verfahren, etwa die auf Eizell- oder Samenspende basierende IVF, wurden untersagt. Die Richtlinien griffen auch die Debatten um eine Kommerzialisierung der Reproduktionsmedizin auf. Hier einigten sich die Delegierten, dass neben der Leihmutterschaft ebenso der »Kauf und Verkauf von Embryonen« abzulehnen sei. Die »ärztliche Mitwirkung dabei ist standeswidrig«.121 Die damit verbundene Kennzeichnung der Ärzteschaft als »nicht-kommerzielle Berufsgruppe« war für das Selbstverständnis zentral.122 Alle ÄrztInnen mussten ihre Tätigkeit in der Reproduktionsmedizin fortan der jeweils zuständigen Ärztekammer anzeigen.123

Auch der im selben Jahr veröffentlichte Bericht der Benda-Kommission, der Empfehlungen für ein Gesetzesvorhaben der Bundesregierung erarbeiten sollte, blieb bewusst hinter dem technisch Machbaren zurück. Hier waren entsprechende Vorschläge zum Umgang mit reproduktionsmedizinischer Forschung und Praxis erarbeitet worden, die zwar in großen Teilen mit den Richtlinien der BÄK übereinstimmten, aber über sie hinausgingen, indem sie die enge Verflechtung von Reproduktionsmedizin, Genomanalyse und Gentechnik konstatierten und den Embryo in den Fokus rückten.124

Während die »FAZ« die Verabschiedung der Richtlinien durch die BÄK als ein Signal deutete, dass Ärzte sich ihrer Verantwortung stellen und sich explizit gegen Leihmutterschaft und Forschung mit Embryonen positionieren würden,125 bewerteten »ZEIT« und »Spiegel« diese Richtlinien ebenso wie den Bericht der Benda-Kommission eher als »eine Barriere aus Papier, die nur symbolischen Wert haben dürfte«126 oder »Übung in Public Relations«.127 Schließlich kam es doch zu einer gesetzlichen Regulierung der Reproduktionsmedizin. Das im Dezember 1990 verabschiedete und zum 1. Januar 1991 in Kraft getretene Embryonenschutzgesetz basierte in erster Linie auf den Empfehlungen der Benda-Kommission. Wie auch die BÄK sah das Gesetz das Verbot von Leihmutterschaft und Eizellspende vor und stellte jegliche verbrauchende Verwendung von Embryonen zu Forschungszwecken unter Strafe. Darüber hinaus wurden Vorkehrungen bezüglich einer Verhinderung von Keimbahninterventionen, der Erzeugung von Klonen oder Chimären- und Hybridwesen formuliert. Während Reproduktionsmediziner in der Bundesrepublik damit von ökonomisch lukrativen Feldern wie der Leihmutterschaft und Eizellspende ausgeschlossen waren, wurden ihnen in Bezug auf die Forschung mit Embryonen Schlupflöcher gewährt.

Mit der Entwicklung der In-vitro-Fertilisation gelang es den beiden britischen Reproduktionsmedizinern Edwards und Steptoe Ende der 1970er-Jahre, die menschliche Fortpflanzung und Familienplanung zu revolutionieren. Die IVF bot vielen ungewollt kinderlosen Paaren die Möglichkeit, ihren oftmals lange bestehenden Kinderwunsch medizinisch assistiert zu erfüllen. Während sich die IVF als Verfahren der Sterilitätstherapie bis Mitte der 1980er-Jahre durchsetzen konnte, führte ihre Weiterentwicklung jedoch zu einer Reihe ethischer und juristischer Fragen, die es gesellschaftlich neu auszuhandeln galt.

Im Gegensatz zu den Debatten in den USA und in Großbritannien erhielt die öffentliche Auseinandersetzung in der Bundesrepublik zum einen durch die parallel verlaufende Diskussion über die NS-Euthanasieverbrechen erinnerungskulturelle Referenzen. Dieser Umstand führte zu einer besonderen öffentlichen Sensibilität für vermeintlich eugenische Kontinuitäten bei reproduktionsmedizinischen Verfahren. Zum anderen wurde das Vordringen von Marktlogiken in diesen bislang als privat wahrgenommenen Bereich der menschlichen Reproduktion sowohl von Medizinern selbst wie auch in den Medien als Tabubruch gesehen.

Reproduktionsmediziner werteten die Zuschreibung einer vorrangig ökonomischen Motivation hinter der medizinischen Tätigkeit als Angriff auf ihre moralische Integrität. Sie versuchten sich persönlich und ihre Fachdisziplin durch eine strategisch geführte Öffentlichkeitsarbeit zu legitimieren, indem sie nicht nur ihre Rolle als Wissenschaftler betonten, sondern sich auch von Fachkollegen in privaten Kinderwunschzentren distanzierten – die allerdings wissenschaftlich nicht weniger qualifiziert waren.

Im Rahmen der auf öffentlichen Druck eingerichteten Ethikkommissionen der Bundesärztekammer und der Bundesregierung waren Reproduktionsmediziner als wissenschaftliche Experten und politische Akteure beteiligt. Sowohl die 1985 verabschiedeten Richtlinien der Bundesärztekammer als auch das Embryonenschutzgesetz von 1990/91 spiegelten dieses Selbstverständnis wider. Sie dokumentierten die Ablehnung der für eine weitere Ökonomisierung der Reproduktionsmedizin als besonders anfällig geltenden Verfahren: Leihmutterschaft, Eizellspende und mit Einschränkungen auch Embryonenforschung.

Mit dem Embryonenschutzgesetz verfügt die Bundesrepublik bis heute über eines der weltweit restriktivsten Gesetze zur Reproduktionsmedizin.128 Unmittelbar nach der Verabschiedung wurden bereits Stimmen laut, die einen »Befruchtungstourismus« in Länder mit liberalerer Gesetzgebung prognostizierten. Ab 1990 reisten Paare, die jene in der Bundesrepublik verbotenen reproduktionsmedizinischen Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollten, vor allem in die Niederlande und nach Österreich.129 Auch die USA und Großbritannien gehörten zu den Orten der Kinderwunschbehandlung für Vermögende. Neuerdings haben sich die Zentren des boomenden »Reproduktionstourismus« nach Osteuropa, in die Ukraine und nach Tschechien verschoben.130 Doch auch der deutsche Markt konnte nach 1990 zusätzliche Angebote schaffen. 1992 wurde mit der ICSI-Methode (Intrazytoplasmatische Spermieninjektion) ein neues reproduktionsmedizinisches Verfahren von einem Brüsseler IVF-Team entwickelt, welches die Überwindung männlicher Sterilität versprach. Dieses Verfahren wurde bald in das Dienstleistungsangebot der deutschen IVF-Zentren integriert und führte zur Erweiterung des bis dahin vorrangig weiblichen Kundenkreises.131

Um Marktlogiken und Marktentwicklung der Reproduktionsmedizin zu untersuchen, ist es notwendig, neben dem ärztlichen Personal auch Krankenkassen, Pharmaunternehmen, Psychotherapeuten und Hersteller medizinischer Geräte als weitere wichtige Akteursgruppen zu betrachten. In künftigen Forschungen zur Vermarktlichung der Reproduktionsmedizin sollte darüber hinaus auch die Perspektive der PatientInnen berücksichtigt werden, die unter anderem als KundInnen medizinischer Dienstleistungen auftraten. Welchen Einfluss hatten Vermarktlichungsprozesse und deren Moralisierung auf das Selbstverständnis und die sozialen Praktiken der betroffenen Paare mit unerfülltem Kinderwunsch?132

Anmerkungen:

1 Reinhard Wandtner, Nun auch in Deutschland ein »Retortenbaby«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.4.1982, S. 7. Alle anderen großen Printmedien der Bundesrepublik brachten ebenfalls Artikel.

2 In der Bundesrepublik war mit der Reproduktionsmedizinerin Liselotte Mettler aus Kiel lediglich eine Frau als Leiterin einer IVF-Arbeitsgruppe tätig. Aus diesem Grund benutze ich im Folgenden das generische Maskulinum.

3 Vgl. Debora L. Spar, The Baby Business. How Money, Science and Politics Drive the Commerce of Conception, New York 2002, S. 32.

4 Vgl. z.B. Martin Lengwiler, Versicherung und die Ökonomisierung des Gesundheitswesens, in: Rüdiger Graf (Hg.), Ökonomisierung. Debatten und Praktiken in der Zeitgeschichte, Göttingen 2019, S. 166-187; Hans Günter Hockerts, Vom Wohlfahrtsstaat zum Wohlfahrtsmarkt? Privatisierungstendenzen im deutschen Sozialstaat, in: Norbert Frei/Dietmar Süß (Hg.), Privatisierung. Idee und Praxis seit den 1970er Jahren, Göttingen 2012, S. 70-87.

5 Spar, Baby Business (Anm. 3).

6 Andreas Bernard, Kinder machen. Neue Reproduktionstechnologien und die Ordnung der Familie. Samenspender, Leihmütter, künstliche Befruchtung, Frankfurt a.M. 2014.

7 Ralf Ahrens/Marcus Böick/Marcel vom Lehn, Vermarktlichung. Zeithistorische Perspektiven auf ein umkämpftes Feld, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 12 (2015), S. 393-402.

8 Vgl. Habbo Knoch/Benjamin Möckel, Moral History. Überlegungen zu einer Geschichte des Moralischen im »langen« 20. Jahrhundert, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 14 (2017), S. 93-111, hier S. 108.

9 Vgl. Ahrens/Böick/vom Lehn, Vermarktlichung (Anm. 7), S. 402.

10 Die Entwicklung begann schon früher und entfaltete sich in den 1970er-Jahren. Vgl. Maik Tändler, Das therapeutische Jahrzehnt. Der Psychoboom in den siebziger Jahren, Göttingen 2016.

11 Vgl. Christine Schreiber, Natürlich künstliche Befruchtung? Eine Geschichte der In-vitro-Fertilisation von 1878 bis 1950, Göttingen 2007.

12 Ebd., S. 17.

13 Ebd.

14 Vgl. Marion Schumann, Vom Dienst an Mutter und Kind zum Dienst nach Plan. Hebammen in der Bundesrepublik 1950–1975, Göttingen 2009, hier S. 14-22.

15 Vgl. ebd., S. 14.

16 Vgl. ebd., S. 170-174.

17 Ebd., S. 175.

18 1965 waren noch zwei Drittel der gynäkologischen FachärztInnen in Kliniken angestellt, bis 1975 glich sich das Verhältnis zum ambulanten Sektor an. Vgl. ebd., S. 54-66.

19 Vgl. Liselotte Mettler/Elwin Wallace Law, Long Long Ago. A Love Story that is True, Charleston 2012, S. 104.

20 Die Gruppe um Diedrich erreichte bis 1985 insgesamt 32 Schwangerschaften. Vgl. Basil C. Tarlatzis/Klaus Diedrich/Bart Fauser, The Development of In-vitro-Fertilization in Greece, Germany, and the Netherlands, in: Gabor Kovacs/Peter R. Brinsden/Alan H. DeCherney (Hg.), In-vitro-Fertilization. The Pioneersʼ History, Cambridge 2018, S. 125-131, hier S. 129.

21 Vgl. Oliver Rauprich/Stefan Siegel, Der Natur den Weg weisen. Ethische Aspekte der Reproduktionsmedizin, in: Astrid Ley/Marion Maria Ruisinger (Hg.), Von Gebärhaus und Retortenbaby. 175 Jahre Frauenklinik Erlangen, Nürnberg 2003, S. 153-171, hier S. 166.

22 Vgl. Gregor Schöllgen, Wissen in Bewegung. Die Friedrich-Alexander-Universität, München 2018; Rauprich/Siegel, Der Natur den Weg weisen (Anm. 21), S. 159f.

23 Mettler war 1976 bis 1984 Leiterin eines DFG-Programms zur IVF. Vgl. Walter Jonat/Christian Andree/Thoralf Schollmeyer, Universitäts-Frauenklinik Kiel und Michaelis-Hebammenschule 1805–2005. Eine medizinhistorische Studie zum 200-jährigen Bestehen, Stuttgart 2005, S. 55.

24 Lillian Lincoln Howell litt unter ähnlichen medizinischen Problemen wie viele der späteren IVF-Patientinnen und wurde selbst erst nach einer längeren Leidensphase schwanger. Sie spendete der IVF-Forschung von Robert Edwards seit 1968 bis in die 2000er-Jahre regelmäßig Geld. Vgl. Martin H. Johnson/Kay Elder, The Oldham Notebooks: an analysis of the development of IVF 1969–1978. VI. Sources of support and patterns of expenditure, in: Reproductive BioMedicine and Society Online 1 (2015), S. 58-70.

25 Vgl. Nick Hopwood, Artificial Fertilization, in: ders./Rebecca Flemming/Lauren Kassell (Hg.), Reproduction. Antiquity to the Present Day, Cambridge 2018, S. 581-596.

26 Vgl. Mettler/Law, Long Long Ago (Anm. 19), S. 98f.; Karl-Günther Ober, Probleme der Forschungsfinanzierung in Frauenkliniken, in: Geburtshilfe und Frauenheilkunde 44 (1984), S. 56-59.

27 Vgl. z.B. Martin Grell, Bilanz des In-vitro-Fertilisations-Programmes der Universitätsfrauenklinik Erlangen, Diss. Erlangen-Nürnberg 1987, S. 13-15.

28 Vgl. Ute Volkmann, Gesellschaftliche Ökonomisierung und die Gegenkräfte. Ein differenztheoretischer Bezugsrahmen, in: Graf, Ökonomisierung (Anm. 4), S. 29-54, hier S. 38.

29 Vgl. Hans Harald Bräutigam/Liselotte Mettler, Die programmierte Vererbung. Möglichkeiten und Gefahren der Gentechnologie, Hamburg 1985, S. 65.

30 Vgl. Simon Brown, ESHRE. The First 21 Years, o.O. 2005, S. 61-75.

31 Vgl. ebd., S. 1f.

32 Zum Beispiel fand 1981 der erste Weltkongress für IVF in Kiel und 1984 der erste ESHRE-Fachkongress in Bonn statt.

33 Vgl. Mettler/Law, Long Long Ago (Anm. 19), S. 74. Vgl. Tarlatzis/Diedrich/Fauser, The Development of In-vitro-Fertilization (Anm. 20), S. 129.

34 Im Februar 1986 konnte Trotnow mit der Geburt des ersten deutschen »Tiefkühlbabys« schließlich erneut »Pionierarbeit« leisten. Vgl. Rauprich/Siegel, Der Natur den Weg weisen (Anm. 21), S. 157.

35 Britta-Marie Schenk, Behinderung – Genetik – Vorsorge. Sterilisationspraxis und humangenetische Beratung in der Bundesrepublik, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 10 (2013), S. 433-454, hier S. 433.

36 Mehr dazu bei Britta-Marie Schenk, Behinderung verhindern. Humangenetische Beratungspraxis in der Bundesrepublik der 1960er bis 1990er Jahre, Frankfurt a.M. 2016.

37 Vgl. Mettler/Law, Long Long Ago (Anm. 19), S. 105.

38 Vgl. Christoph Gunkel, Deutschlands erstes Retortenbaby. Oliver, 4150 Gramm, Wunderkind, in: SPIEGEL Online, 16.4.2012.

39 Vgl. Mettler/Law, Long Long Ago (Anm. 19), S. 105. Siehe hierzu Kapitel 2.

40 Vgl. ebd.

41 Es wurden Hormonpräparate zur Stimulierung der Eizellproduktion verwendet, um die Anzahl der zu entnehmenden Eizellen und damit auch die Chancen einer erfolgreichen IVF-Behandlung zu erhöhen. In den ersten Jahren (bis zur Kryokonservierung) konnten Eizellen und Samenzellen nicht lange aufbewahrt werden, sodass häufig sehr viele Versuche notwendig wurden. Vgl. ebd.

42 Auf individueller Verhandlungsbasis mit den Kassen gab es zum Teil eine Kostenerstattung.

43 Zit. nach Eva Marie von Münch, Die Kasse zahlt fürs Retortenkind. Recht im Alltag, in: ZEIT, 21.9.1984.

44 Zit. nach ebd.

45 Siegfried Trotnow u.a., Das Erlanger In-vitro-Fertilisationsprogramm. Bisherige Bilanz, in: Geburtshilfe und Frauenheilkunde 44 (1984), S. 375-380, hier S. 380.

46 Die Zahlen basieren auf den Jahresberichten des IVF-Registers und einem in einer medizinischen Fachzeitschrift publizierten Überblick zur IVF. Vgl. Deutsches IVF-Register, Jahrbuch 1995; Deutsche Gesellschaft zum Studium der Fertilität und Sterilität, Die In-vitro-Fertilisation (IVF) und der intratubare Gametentransfer (GIFT) in der Bundesrepublik Deutschland (1981–1986), in: Fertilität 3 (1987), S. 73-81.

47 Vgl. Bernard, Kinder machen (Anm. 6), S. 99f.

48 Vgl. Reproviren, Leidenberger. Schwarz-Weiss-Buch 1988–90. Gen- und Reproduktionstechnologie in Hamburg, Hamburg 1991, S. 7 (eine kritische Publikation des AStA der Universität Hamburg).

49 Vgl. Jens Alber, Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland. Entwicklung, Struktur und Funktionsweise, Frankfurt a.M. 1992, S. 91.

50 Vgl. Institut für Hormon- und Fortpflanzungsforschung, Jahresbericht 1988, Hamburg 1988, S. 4.

51 Im Durchschnitt erhöhte sich der Kostenanteil aller Praxen von 35 Prozent 1971 auf 54 Prozent 1985. Die Labordiagnostik beanspruchte allein 10 Prozent der Ausgaben im niedergelassenen Bereich.

52 Vgl. Alber, Gesundheitswesen (Anm. 49), S. 92.

53 Damit folgten Reproduktionsmediziner einem generellen Trend unter niedergelassenen Fachärzten in der Bundesrepublik. Vgl. ebd.

54 Zu den fehlenden Zahlen für 1990: Auf dem Auswertungsseminar für IVF/GIFT in Kiel wurde 1988 der Beschluss gefasst, in Zukunft von einer Veröffentlichung der Behandlungszahlen einzelner IVF-Zentren abzusehen, um zu verhindern, dass Patientenorganisationen sogenannte »Hitlisten« erstellen konnten. Vgl. Lothar W. Popp/Kurt Semm, Bericht über das 2. Bundesweite Auswertungsseminar für IVF/ET und GIFT 15.–17.6. 1988 in Kiel, in: Fertilität 4 (1988), S. 208-210.

55 Diese Zahlen basieren ebenfalls auf den Jahresberichten des IVF-Registers und Fachzeitschriftenartikeln. Vgl. Anm. 46.

56 Hierbei handelt es sich um Schätzwerte, die auf Basis der oben genannten Anzahl von IVF-Behandlungen pro Jahr und dem von betroffenen Paaren durchschnittlich gezahlten Preis pro IVF-Behandlung von 5.000 DM erstellt wurden. Es gibt widersprüchliche Angaben zu den Kosten einer IVF-Behandlung in den 1980er-Jahren. In der »ZEIT« wurden die Kosten mit Bezug auf zwei Gerichtsverfahren zur Kostenerstattung von IVF-Behandlungen durch private Krankenkassen auf 8.000 bzw. 9.000 DM beziffert. Im »Spiegel« wurden 5.000 bis 10.000 DM dafür veranschlagt. In einer reproduktionsmedizinischen Fachzeitschrift wurden die Kosten hingegen mit durchschnittlich 2.844,83 DM angegeben. Aufgrund individueller (hormoneller) Vorbehandlungen von Patientinnen und einer fehlenden Regelung zur Kostenerstattung durch die gesetzlichen und privaten Krankenkassen variieren die Zahlen stark. Die Umsatzzahlen beziehen sich dabei lediglich auf das Kerngeschäft der reproduktionsmedizinischen Fachkliniken und -praxen, d.h. auf die IVF-Behandlung selbst. Der Gesamtumsatz der IVF-Zentren lag dementsprechend höher. Vgl. Anm. 46; Roland Kirbach, Kasse und künstliche Zeugung. Juristisches Nachspiel in Sachen Familienplanung, in: ZEIT, 16.9.1983; Münch, Die Kasse zahlt fürs Retortenkind (Anm. 43); Hans-Joachim Noack, »An der Schraube des Weltgeschehens«, in: Spiegel, 6.4.1987, S. 258-264, hier S. 259; Ernst Siebzehnrübel, Aktueller Stand der IVF- und GIFT-Therapie in der Bundesrepublik Deutschland. Bericht vom 3. Bundesdeutschen Auswertungsseminar IVF/GIFT 1989 in Erlangen, in: Fertilität 6 (1990), S. 43-49.

57 Zu Katzorke vgl. Bernard, Kinder machen (Anm. 6), S. 99f. Zu Rjosk/Römmler vgl. Josef Zander, Spuren. Eine wissenschaftliche Biographie, München 1998, S. 105.

58 Vgl. Ein Mann geht seinen Weg, in: Immunologie-Spektrum 3 (1989), S. 4-7, hier S. 6f.

59 Nr. 2090 der Urkundenrolle für 1987. Gesellschaftsvertrag, in: Reproviren, Leidenberger (Anm. 48), S. 23.

60 Désirée Schauz, Umstrittene Analysekategorie – erfolgreicher Protestbegriff. Debatten über Ökonomisierung der Wissenschaft in der jüngsten Geschichte, in: Graf, Ökonomisierung (Anm. 4), S. 262-298, hier S. 266.

61 Vgl. Ingrid Schneider, Befruchtungs-Märkte – Frauen als Lieferantinnen und Konsumentinnen der Fortpflanzungsindustrie, in: Christa Wichterich (Hg.), Menschen nach Maß. Bevölkerungspolitik in Nord und Süd, Göttingen 1994, S. 39-66, hier S. 45.

62 Vgl. Alex Lopata/Gabor Kovacs, The Development of In-vitro-Fertilization in Australia, in: Kovacs/Brinsden/DeCherney, In-vitro-Fertilization (Anm. 20), S. 46-65, hier S. 56.

63 Ein Mann geht seinen Weg (Anm. 58), S. 5.

64 Vgl. Brown, ESHRE (Anm. 30), S. 78f.

65 Vgl. Kurt Semm, Operation ohne Skalpell. Ein Gynäkologe als Wegbereiter der invasiven Medizin, Landsberg am Lech 2002, S. 173.

66 Schauz, Umstrittene Analysekategorie (Anm. 60), S. 276.

67 Hopwood, Artificial Fertilization (Anm. 25), S. 593.

68 Justin Westhoff, Der schöne neue Mensch. Die Eingriffe in das menschliche Erbgut drohen die Grundlagen des Zusammenlebens zu zerstören, in: ZEIT, 24.2.1984.

69 Vgl. z.B.: Mehr als 1500 Frauen wollen Retortenbaby. In Erlangen vorgemerkt, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.4.1983, S. 7 (mit Verweis auf einen Sprecher der Universität).

70 Birgit Schwarz, Markenartikel Mensch. Ärztliche Ethik und Strafrecht sind der Embryonenforschung nicht gewachsen, in: ZEIT, 22.9.1989.

71 Katharina Zimmer, Kommen bald die Wunschkinder à la carte? Ein führender französischer Reproduktionsmediziner befürchtet es, in: ZEIT, 25.3.1988.

72 Westhoff, Der schöne neue Mensch (Anm. 68), mit Zitaten eines Freiburger Professors für Medizinethik.

73 Noack, »An der Schraube des Weltgeschehens« (Anm. 56), S. 264.

74 Westhoff, Der schöne neue Mensch (Anm. 68).

75 Vgl. Roman Köster, Invasive Märkte. Der Topos der Kommerzialisierung in der Kapitalismuskritik des 20. Jahrhunderts, in: Graf, Ökonomisierung (Anm. 4), S. 55-72, hier S. 60.

76 Charlotte Augst, »Fälle, in denen man helfen kann« und »different individual circumstances and choice«. Frauen im parlamentarischen Diskurs über neue Reproduktionstechnologien in Großbritannien und der Bundesrepublik, in: Ulrike Lindner/Merith Niehuss (Hg.), Ärztinnen – Patientinnen. Frauen im deutschen und britischen Gesundheitswesen im 19. und 20. Jahrhundert, Köln 2002, S. 175-198.

77 Ebd., S. 181.

78 Günter Haaf, Babys aus fremden Eizellen. Mit der Mutter nicht verwandt, in: ZEIT, 27.1.1984.

79 Cola der Elternindustrie, in: Spiegel, 14.1.1985, S. 102-103. Es gab in den 1980er-Jahren zwei große skandalträchtige Leihmutterschaftsfälle: »Baby M« in den USA und »Baby Cotton« in Großbritannien. Vgl. hierzu Bernard, Kinder machen (Anm. 6), S. 257-281; Spar, Baby Business (Anm. 3), S. 74-85.

80 Margrit Gerste, Ein Kind zu fünft, in: ZEIT, 28.5.1982.

81 Keane war von Kritikerinnen der Leihmutterschaft aufgrund eines vermeintlichen Verstoßes gegen das Adoptionsvermittlungsgesetz angezeigt worden. Vgl. Bernard, Kinder machen (Anm. 6), S. 285f.

82 Australien exportiert Retortenbaby-Technik, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.5.1985, S. I; Hans Harald Bräutigam, Riskanter Reiz der Technik. Reproduktionsmediziner erproben stets neue Werkzeuge. Hat die Moral bereits verloren?, in: ZEIT, 31.3.1989.

83 Vgl. Christopher Neumaier, Familie im 20. Jahrhundert. Konflikte um Ideale, Politiken und Praktiken, Berlin 2019.

84 Köster, Invasive Märkte (Anm. 75), S. 70.

85 Ein Schritt in Richtung Homunkulus, in: Spiegel, 31.7.1978, S. 124-130, hier S. 125.

86 Vgl. Noack, »An der Schraube des Weltgeschehens« (Anm. 56), S. 258-262.

87 Joachim Hoelzgen, Lebensborn hinter Tudor-Zinnen, in: Spiegel, 13.1.1986, S. 170-171.

88 Justin Westhoff, Edwards, Ethik und Embryonen. Soll die Ethik stets den Erfolgen der Mediziner hinterherhinken?, in: ZEIT, 11.10.1985.

89 »Von Menschenzüchtung triebhaft fasziniert«, in: Spiegel, 13.1.1986, S. 166-178, hier S. 167.

90 Günter Haaf, Auf dem Weg zum Bio-Babel? Das Retortenbaby von Oldham und die Grenzen zwischen Machbarem und Erlaubtem, in: ZEIT, 4.8.1978.

91 Die aktive Beteiligung von Ärzten an Zwangssterilisationen und der »Aktion T4« wurde vor allem von HistorikerInnen, der Frauenbewegung und der selbst ernannten »Krüppelbewegung« in den 1980er-Jahren thematisiert. Vgl. z.B. Gisela Bock, Zwangssterilisation im Nationalsozialismus. Studien zur Rassenpolitik und Frauenpolitik, Opladen 1986; Angelika Ebbinghaus/Heidrun Kaupen-Haas/Karl Heinz Roth (Hg.), Heilen und Vernichten im Mustergau Hamburg. Bevölkerungs- und Gesundheitspolitik im Dritten Reich, Hamburg 1984; Udo Sierck/Nati Radtke, Die Wohltäter-Mafia. Vom Erbgesundheitsgericht zur Humangenetischen Beratung, Hamburg 1984, 5., erweiterte Neuaufl. Frankfurt a.M. 1989.

92 Zur Parallelität dieser Debatten über »Euthanasie« bzw. Reproduktionsmedizin in den Medien und zur Pluralität der beteiligten Akteure vgl. Dagmar Herzog, Moral Reasoning in the Wake of Mass Murder: Disability and Reproductive Rights in 1980s – 1990s Germany, in: Bulletin of the German Historical Institute 66 (2020), S. 9-29; Schenk, Behinderung verhindern (Anm. 36).

93 Mit Verweis auf Alvin Tofflers Buch »Zukunftsschock«: Haaf, Auf dem Weg zum Bio-Babel? (Anm. 90).

94 Zit. nach Eva Marie von Münch, Kinder nach Katalog. Grenzbereiche zur Diskussion um das medizinisch Machbare, in: ZEIT, 28.10.1983.

95 Charlotte Kerner, Liselotte Mettler: Ärztin aus Leidenschaft, in: ZEIT, 27.9.1985.

96 Münch, Kinder nach Katalog (Anm. 94).

97 Die Geburt des ersten mit dieser Technologie gezeugten »Tiefkühl-Kindes« gelang erneut Siegfried Trotnow, dem Leiter des Erlanger IVF-Programms.

98 Zit. bei Noack, »An der Schraube des Weltgeschehens« (Anm. 56), S. 263.

99 Vgl. Westhoff, Der schöne neue Mensch (Anm. 68).

100 Vgl. Noack, »An der Schraube des Weltgeschehens« (Anm. 56), S. 263.

101 Zit. nach Schwarz, Markenartikel Mensch (Anm. 70).

102 Ebd.

103 Ein Mann geht seinen Weg (Anm. 58), S. 5.

104 Noack, »An der Schraube des Weltgeschehens« (Anm. 56), S. 264.

105 Ingeborg Retzlaff, Neue Dimension der ärztlichen Verantwortung, in: Deutsches Ärzteblatt 82 (1985) H. 22, S. 1688.

106 In anderen europäischen Ländern und in den USA existierten bereits sowohl von staatlicher Seite als auch seitens der Ärzteschaft eingerichtete Ethikkommissionen. In der Bundesrepublik richteten Kirchen, Parteien und medizinische Fachgesellschaften ebenfalls zunehmend öfter Ethikkommissionen ein.

107 Vgl. Aysun Tulun, Ethikkommissionen als Instrument der Forschungskontrolle vor dem Hintergrund der grundrechtlich verbürgten Forschungsfreiheit, Hamburg 2017, S. 30.

108 Wichtige Bezugspunkte waren hier der Warnock-Report aus Großbritannien und der Entwurf zur Regelung künstlicher Befruchtung in Schweden. Vgl. »Artificial Insemination and Legislation Debate« vom Swedish Institute, in: Bundesarchiv Koblenz (BArch), B 417 (Bundesärztekammer)/2167.

109 Odenbach fungierte als offizielles Bindeglied zwischen den Kommissionen. Vgl. Niederschrift über die 11. Sitzung des Vorstands der Bundesärztekammer am 13./14.5.1984 in Aachen, in: BArch, B 417/2468.

110 Vgl. Brief von Liselotte Mettler an Hanns Peter Wolff, 13.2.1985, in: BArch, B 417/2161. 1982 hatten Reproduktionsmediziner bereits das IVF-Register ins Leben gerufen, dessen Ziel die Erfassung aller derartigen Behandlungen war, um einen bundesweiten Standard abbilden zu können. Die Teilnahme war jedoch bis 1998 nicht verbindlich.

111 Vgl. Brief von Brigitte Heerklotz an Dieter Krebs, 27.3.1985, in: BArch, B 417/2161, und Brief von Dieter Krebs an Hanns Peter Wolff, 20.3.1985, in: ebd.

112 Brief von Hanns Peter Wolff an Dieter Krebs, 28.3.1985, in: ebd.

113 Brief von Liselotte Mettler an Hanns Peter Wolff, 13.2.1985, in: ebd.

114 Brief von Dieter Krebs an Hanns Peter Wolff, 22.1.1985, in: ebd.

115 Sondervotum von Hans Kuhlendahl, in: ebd.

116 Brief von Hans Kuhlendahl an Hanns Peter Wolff, Liselotte Mettler und Fritz Beller, Kommission anlässlich der Sitzung vom 20.11.1984, in: ebd.

117 Brief von Hanns Peter Wolff an Hans Kuhlendahl, 8.2.1985, in: ebd.

118 Brief von Karsten Vilmar an Hanns Peter Wolff, 3.9.1985, in: BArch, B 417/408.