Im Januar 1973 ging ein brutaler Mordfall durch die westdeutsche Presse. Ohne erkennbares Motiv hatten vier Jugendliche im Alter von 16 bis 21 Jahren in Neuwied einen 18-Jährigen grausam erstochen. Bei der Suche nach den Hintergründen stieß man auf zerrüttete Familienverhältnisse und auf eine gewaltbelastete Alltagswelt, in der die Täter aufgewachsen waren, verbunden mit zwischenzeitlichen Heimkarrieren in der Fürsorgeerziehung. Die Diskussion über den Mordfall bot den Anlass zu Initiativen, die 1977 schließlich in die Gründung der »Deutschen Liga für das Kind« mündeten – ein Lobbyverband, dessen Einsatz für eine gewaltfreie Erziehung nur ein Kapitel aus einem viel breiter angelegten Engagement für die Stärkung der frühkindlichen Entwicklungsbedingungen war.[1]

Die Geschichte der Neuwieder Gewalttat verweist auf eine ganze Reihe von charakteristischen Bewandtnissen: Es waren seit jeher vor allem die schweren Gewaltakte und dramatischen Missbrauchsfälle, die das Interesse der Öffentlichkeit auf das Thema der familiären Gewalt zu lenken vermochten, nicht so sehr die allgegenwärtige Präsenz leichterer, deshalb jedoch keineswegs unproblematischer Formen von Gewalt. Nicht zuletzt durch die Medien erlangten die Themen Kinderschutz und Kindeswohl in der Rechts- und Sozialpolitik seit den 1970er-Jahren ein neues Gewicht, wofür es, wie fast immer, wirksamer politischer Advokaten bedurfte. Zudem machten Fälle wie der geschilderte darauf aufmerksam, dass Gewalt gerade auch im Nahraum der Familie erfahren wird, wodurch zugleich die Gefahr entsteht, dass aus den Opfern der familiären Gewalt später selbst Täter werden. Schließlich zeigt das Beispiel, dass zwischen den Erfahrungsräumen einer gewalthaltigen Erziehung in depravierten Familien und einer oft nicht minder prägenden Gewalterfahrung in den Heimen der öffentlichen Ersatzerziehung zahlreiche Übergänge und Verbindungspunkte bestanden. Mit beiden Orten der Gewalterfahrung befassen sich die folgenden Ausführungen.

Gewalt in der Erziehung ist eine zentrale Untersuchungsebene für das Verständnis von Gewaltpotentialen in der Gesellschaft. Zugespitzt formuliert: Kinder lernen Gewalt zuerst in der Familie. Wer von der Entstehung und Einhegung alltäglicher Gewalt reden will, darf deshalb von der Erziehung nicht schweigen. Gewalt im Nahraum der Familie kann nicht nur schwere Schädigungen der körperlichen und seelischen Gesundheit bewirken und das Sozialverhalten langfristig beeinträchtigen. Die betroffenen Kinder unterliegen auch einem gesteigerten Risiko, ihrerseits gewalttätig zu werden. Dies gilt für schwerwiegende Fälle des Missbrauchs und ebenso für gewaltbelastete Sanktionen in der Erziehung. Auch hier lassen sich intergenerationelle Transmissionsketten beobachten. Gewaltprävention muss deshalb zum Ziel haben, diesen – keineswegs deterministisch zu verstehenden – »Gewaltzyklus«[2] zu durchbrechen.

Die zeithistorische Forschung hat sich dem Thema Gewalt in der Erziehung in jüngerer Zeit vor allem unter dem Gesichtspunkt genähert, welche Gewalt- und Unrechtserfahrungen Kinder und Jugendliche machen mussten, die in den ersten drei Nachkriegsjahrzehnten in den Heimen der Jugendhilfe untergebracht waren. Unter dem Druck medialer Skandalisierung,[3] durch das Aktivwerden eines 2004 gegründeten Vereins ehemaliger Heimkinder und als Folge der Einsetzung des »Runden Tisches Heimerziehung« (2009–2011) durch den Deutschen Bundestag hat das lange Zeit unter dem Mantel des Schweigens gehaltene Thema für etwa ein Jahrzehnt ungewohnte öffentliche Aufmerksamkeit gefunden.[4] Bei den bundesdeutschen Aufarbeitungsbemühungen handelte es sich freilich nur um ein Glied aus einer ganzen Kette ähnlicher Bestrebungen in Europa und darüber hinaus. Verwandte Initiativen ließen sich zur gleichen Zeit in mindestens zwölf angelsächsischen, skandinavischen, mitteleuropäischen und Benelux-Ländern feststellen.[5] In Deutschland führte die historische Aufarbeitung zur Errichtung eines Ausgleichsfonds für jene Folgeschäden, an denen die ehemaligen Heimkinder oft bis heute leiden. Zudem wurde eine Fülle wissenschaftlicher Untersuchungen zum Thema Heimerziehung in Auftrag gegeben – häufig von ähnlichem Zuschnitt, aber mit sehr unterschiedlicher Qualität.[6] Sie bilden den einen Brennpunkt der folgenden Betrachtungen. Dabei wird die Geschichte der Gewalt in der Heimerziehung zugleich auch als Geschichte der mühsamen Versuche ihrer Einhegung untersucht. Wer die Heimerziehung unter dem Gesichtspunkt der Gewaltabkehr beleuchten will, so die These dieses Beitrags, muss über die Schwelle jener mittleren 1970er-Jahre hinweg, vor der die zeithistorische Forschung bisher meist Halt gemacht hat, auf die Nachfolgejahrzehnte schauen, in denen die Hilfen zur Erziehung grundlegend reformiert worden sind.

Der Gewalterfahrung in den Heimen soll in einem zweiten Schritt die Gewaltpraxis im Raum der Familie gegenübergestellt werden. Damit wird eine andere Sonde genutzt, um das Themenfeld Gewalt in der Erziehung zu durchleuchten, eine Sonde, die viel weiter in die Mitte der Gesellschaft hineinreicht. Nur so kann ein Gesamteindruck davon entstehen, welche Dimensionen gewalthaltige Konfliktlösungspraktiken im Bezugsrahmen von Erziehung und Sozialisation in der alten Bundesrepublik (1949–1989) erlangt haben. Das Thema ist freilich zeithistorisch noch kaum untersucht worden.[7] Hier steht die These zur Diskussion, als Folge eines allgemeinen gesellschaftlichen Wertewandels, medialer Skandalisierung von familiärem Gewaltmissbrauch, wissenschaftlicher Analysen der schädigenden Folgen gewalthaltiger Erziehung und einer Aufwertung des Kindes als individuellem Träger fundamentaler Rechte sei in den modernen westlichen Gesellschaften ein mühevoller Prozess der Delegitimierung von Gewalt als Erziehungsmittel in Gang gekommen, der seinerseits wiederum als ein bedeutsames Teilphänomen umfassenderer Entwicklungen in Richtung einer Tabuisierung von Gewalt und gesellschaftlicher Binnenpazifizierung angesehen werden könne.[8] Betont werden müssen dabei freilich, so die These dieses Beitrags, auch die Beschwerlichkeit und Brüchigkeit solcher Prozesse der Gewaltabkehr.

Nicht erörtert wird im Folgenden das für das Themenfeld Erziehung wichtige Problem der Gewalterfahrung und -eindämmung in der Schule, dem das vorliegende Heft einen eigenen Beitrag widmet. Auch die Formen von physischer, psychischer und sexueller Gewalt, die unter dem Begriff der Kindesmisshandlungen zusammengefasst werden – als besonders schwerwiegende, eher außeralltägliche Formen der Gewalt –, können an dieser Stelle nicht eingehend behandelt werden.

1. Das Heim als Raum der Gewalt:

Bedingungen und Formen der Gewalterfahrung,

Wege und Hindernisse der Eindämmung

Für die Heimerziehung sind zunächst zwei Ebenen der Gewalterfahrung zu unterscheiden. Die Heimkinder waren vielfach mit Formen personaler Gewalt konfrontiert, sie waren zugleich aber auch Arrangements unterworfen, die auf Zwang beruhten und als Formen institutioneller Gewalt erlebt werden konnten. Den beiden Formen der Gewalt entsprechen zwei Erfahrungsebenen. Gewalt konnte als Ausdruck einer asymmetrischen personalen Macht- und Herrschaftsbeziehung erlebt werden, aber auch als anonymer, struktureller Zwang. Die Übergänge zwischen den beiden Erfahrungsebenen waren fließend. Was als personale Gewalt wahrgenommen wurde, beruhte dann etwa auf einer spezifischen Logik des Anstaltsregimes. Beide Ebenen von Gewalterfahrung sind jedoch schon deshalb auseinanderzuhalten, weil Menschen einen Unterschied machen. Welche Formen die disziplinären Praktiken des Strafregimes in einem Heim annahmen, hing entscheidend von den jeweiligen Erziehern ab. Und umgekehrt war nicht alles, was in der Heimerziehung an Gewalterfahrungen gemacht wurde, allein auf menschliche Schwäche zurückzuführen. Gewaltgeprägte Interaktionsbeziehungen waren vielmehr auch Ausdruck eines Anstaltsregimes, das die Ordnungsmuster der Heimerziehung bis weit in die 1970er-Jahre bestimmte.

Die durch die mediale Skandalisierung der Heimerziehung angestoßenen Forschungen zur Praxis des bundesdeutschen Anstaltsregimes in den 1950er- bis 1970er-Jahren haben sich bei der Deutung der zutage getretenen Missstände und Missbrauchstatbestände im Wesentlichen dreier Erklärungsmuster bedient. Ein erstes Erklärungsmuster sieht die Erscheinungsformen von Zwang und Gewalt, die hier zur Debatte stehen, in den Leitbildern und Erziehungsidealen der Heimerziehung begründet, in Ordnungsmustern, deren Wurzeln weit zurück bis ins 19. Jahrhundert reichten und im Kern auf Erziehungszielen wie Gehorsam, Unterordnung und Disziplin beruhten.[9]

Ein zweites, ergänzendes Argument stellt stärker die Ressourcenknappheit und die infrastrukturellen Mängel in den Vordergrund, die für das Anstaltsleben der ersten beiden Nachkriegsjahrzehnte charakteristisch waren: die überkommenen Strukturen abgesonderter Massenverwahrung und den oft eklatanten Personalmangel, bei zugleich fehlender Qualifikation der Erzieher. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Anstalten erzeugten demnach regelmäßig Überforderungssituationen, in denen das pädagogisch kaum geschulte Personal schnell zum letzten Mittel, der körperlichen Gewalt, Zuflucht nahm.[10] Hans-Walter Schmuhl betont für die niedersächsische Fürsorgeerziehungsanstalt Freistatt zudem, dass die Hausväter als Anstaltsleiter ihre sekundäre Sozialisation meist in der Wehrmacht oder der Hitlerjugend erhalten hatten und ihren Leitungsstil an den drei Modellen Kaserne, Gefängnis und Kloster orientierten.[11]

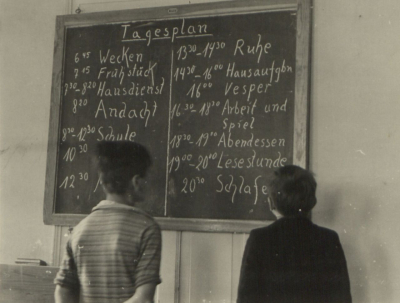

Der dritte und wichtigste Erklärungsansatz liegt in der auf Erving Goffman zurückgehenden Interpretationsfigur der »totalen Institution«, die mehrfach als Hintergrundfolie für die Analyse der Heimerziehungspraxis in den 1950er- und 1960er-Jahren genutzt worden ist.[12] Goffman sah »totale Institutionen« vor allem durch dreierlei gekennzeichnet: Erstens zogen Institute dieser Art – Kasernen, Klöster, Gefängnisse, Arbeitslager, aber auch Altersheime, Armenasyle, psychiatrische Anstalten oder eben Erziehungsheime – eine scharfe Grenze zwischen Innen- und Außenwelt, wodurch die Insassen von den Grundlagen ihrer bisherigen Identität abgeschnitten wurden. Zweitens waren die Schranken, die in der Außenwelt zwischen den verschiedenen funktionalen Lebensbereichen (Wohnen, Arbeiten. Freizeit etc.) bestanden, in der Innenwelt der Anstalt aufgehoben. Und drittens entfaltete sich zwischen Insassen und Personal ein verhaltensprägendes, auf Unterordnung und Sanktionsmacht beruhendes Wechselspiel nach den Regeln der Institution. Der primäre Organisationszweck lag in der Verwahrung einer großen Zahl von Insassen mit ähnlichem Schicksal auf engstem Raum bei meist unzulänglicher Ressourcenausstattung. Dafür waren reibungslose Betriebsabläufe mit einer straff organisierten Tagesstruktur erforderlich. Deren Einhaltung musste durch das Personal der Wärter und Erzieher garantiert werden. Es bediente sich dafür eines Instrumentariums autoritärer Disziplinierungs- und Straftechniken.

(Landeskirchliches Archiv Stuttgart, U 127)

Der institutionalistische Deutungsansatz erlaubt es, die Gewalterfahrungen, die mit dem Leben in den Heimen verbunden waren, nicht lediglich als Ausdruck pädagogischer Atavismen, infrastruktureller Mängel oder von Unzulänglichkeiten des Personals zu deuten. Der Anspruch ist vielmehr, sie in eine breitere Analyse von Funktionslogiken des Anstaltsregimes einzubetten. Aus einer solchen Perspektive setzte Gewalteinhegung dann umgekehrt voraus, die institutionellen Bedingungen des Anstaltscharakters der Heime zu überdenken und aufzubrechen.

Welche Ausmaße nahm die bundesdeutsche Heimerziehung im Untersuchungszeitraum ein? Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die während der drei Jahrzehnte zwischen 1950 und 1980 in stationären Einrichtungen lebten, ist auf 800.000 bis 900.000 geschätzt worden.[13] 1960 bestanden in der Bundesrepublik etwa 1.900 Heime mit ca. 115.000 Plätzen.[14] Allerdings lag die Rechtsgrundlage des Heimaufenthalts für nur etwa ein Drittel der dort untergebrachten Kinder und Jugendlichen in dem Institut der Fürsorgeerziehung oder – als dessen milderer Form – in der Freiwilligen Erziehungshilfe. Beherrscht wurden die Infrastrukturen stationärer Fremdunterbringung von den konfessionellen Trägern, die 70-80 Prozent der Kapazitäten vorhielten (der größere Teil davon, etwa zwei Drittel der Plätze, war in katholischer Hand).[15] Die Anstalt als »totale Institution« beruhte auf möglichst lückenloser Kontrolle, weitgehender Isolation von der Außenwelt, rigider Regulierung der Tagesabläufe, dem Fehlen jeglicher Entfaltungsmöglichkeiten von Individualität, auf unpersönlichem Massenbetrieb, tabuisierter Sexualität, vielfach eingeschränkten Rechten und immer wieder auf »Strafen und Demütigungen bis hin zu Misshandlungen«.[16] Die Praxis der Heime zielte in ihren zugespitzten Ausdrucksformen darauf, den Willen nicht fügsamer Zöglinge zu brechen, um deren Einpassung in die Betriebsabläufe des Anstaltsgefüges zu erzwingen. Sowohl in seinen Voraussetzungen wie auch in seinen Handlungsroutinen wurde das Exklusionsinstrument der anstaltsgebundenen Fremdunterbringung von den Kindern mithin als ein Gewaltverhältnis wahrgenommen.

Auf welchen normativen Ordnungsidealen beruhte die Heimerziehung? Die Erziehungsleitbilder der 1950er-Jahre waren gerade im konfessionellen Kontext stark von Begriffen wie Ordnung, Zucht, Gehorsam und Autorität geprägt – Tugendbegriffe, die als übergeordnete Ideale der Lebensführung zugleich den Vorzug besaßen, den Funktionsbedingungen des Anstaltsregimes bestens angepasst zu sein. Barmherzigkeit schloss eine strenge Strafpraxis nicht aus, im Gegenteil: Auch in Gestalt körperlicher Züchtigung wurde das Strafen als notwendiger Bestandteil einer barmherzigen Zuwendung begriffen.[17] Der Leiter der Anstalt Fassoldshof erinnerte 1948 daran, dass »in der Bibel die Züchtigung in jeder erlaubten Form als eine sehr heilsame Erziehungsmethode von Gott selbst uns Erziehern in die Hände gegeben wird (Hebr. 12, Vers 5-14)«.[18] Die Kinder wurden primär von ihren Defiziten her wahrgenommen, nicht mit ihren individuellen Förderbedürfnissen und Entwicklungspotentialen. Die anthropologischen Grundkonzepte der Heimerziehung waren im konfessionellen Diskurs von der Sündhaftigkeit und Verworfenheit der Zöglinge bestimmt. Der Kernbegriff des jugendfürsorgerischen Handlungsauftrags lautete »Verwahrlosung« – mit Blick auf die Heimzöglinge stiftete er ein negativ bestimmtes Wahrnehmungsfeld, das durch das Abweichen von sozialen und moralischen Verhaltenserwartungen definiert wurde.[19]

Welches waren die Gewalterfahrungen, die in den Heimen der Jugendhilfe und des Behindertenwesens gemacht wurden? Im Zentrum des Anstaltsregimes als Erfahrungsraum von Gewaltpraktiken stand die körperliche Züchtigung. Die Rechtsprechung ging bis in die frühen 1970er-Jahre davon aus, dass auch die Beziehung zwischen Heimträger und Heimzögling durch das »besondere Gewaltverhältnis« bestimmt war. Mit dem Erziehungsrecht der Eltern war demnach zugleich das den Eltern gewohnheitsrechtlich zugestandene Züchtigungsrecht auf die Heimträger übergegangen. Grundrechtseingriffe, hier also: Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit, galten damit ohne besondere gesetzliche Grundlage als zulässig und wurden mit dem Erziehungszweck gerechtfertigt, wenn auch unter dem Vorbehalt der Achtung der Menschenwürde und des Gebots der Verhältnismäßigkeit.[20] Die Konkretisierung des Züchtigungsrechts war Sache der Länder und wurde deshalb uneinheitlich gehandhabt. In Hessen war die körperliche Züchtigung bereits 1946 verboten worden; in anderen Bundesländern versuchten die Ministerien, ihre Zulässigkeit auf Ausnahmefälle schwerer Regelverstöße zu beschränken.[21] In Niedersachsen beispielsweise wurde sie 1951 für Mädchen ausgeschlossen und für Jungen auf Fälle außergewöhnlicher Rohheit und schwerer Widersetzlichkeit der Jugendlichen begrenzt.[22]

Daneben entwickelte die Rechtsprechung eine ganze Kasuistik der Verhältnismäßigkeit, die vom Federballschläger bis zur Gardinenstange als Züchtigungsinstrumenten den Raum des Zulässigen zu umgrenzen versuchte.[23] Ein Leiturteil des 1. Strafsenats des Bundesgerichtshofs (BGH) erklärte 1952 im Falle eines württembergischen Heimerziehers unter Berufung auf das »Sittengesetz«: »Schläge mit dem Schlüsselbund ins Gesicht oder sinnloses, unbeherrschtes Prügeln kann ein Erzieher bei gehöriger Überlegung nicht für erlaubt halten; ein solches Vorgehen mißachtet die Persönlichkeit des Bestraften, nimmt dem Erzieher die sittliche Überlegenheit und ist deshalb keine gerechte Erziehungs- und Strafmaßnahme. Bei Schlägen mit der flachen Hand, unter besonderen Umständen vielleicht auch mit der Faust, wird es darauf ankommen, inwieweit die sofortige Züchtigung unumgänglich und etwa in anderer Weise nicht angängig war.«[24] Vier Jahre später unterschied der BGH zwischen einer quälerischen und gesundheitsschädlichen Behandlung der »Zöglinge«, die das Gericht grundsätzlich für unzulässig hielt, und der maßvollen Ohrfeige, welche weder die Grenzen des Sittengesetzes noch des Gewohnheitsrechts überschreite.[25] Erst in den 1970er-Jahren wurden körperliche Strafen in den Heimen schließlich von Seiten der Gerichte gänzlich untersagt.

Jenseits der Rechtsprechung rieten die Ratgeber der Heimerziehung bereits seit den 1950er-Jahren zu größerer Zurückhaltung bei der körperlichen Züchtigung, ja zum Verzicht auf die Prügelstrafe.[26] Das maßgebliche »Handbuch der Heimerziehung« empfahl: »Man sollte versuchen, ohne sie auszukommen[,] und unterlässt sie am besten ganz.«[27] Der Allgemeine Fürsorgeerziehungstag, der zentrale Fachverband der beteiligten Akteure, erklärte zwar 1954, »auf eine grobe Unverschämtheit« wirke »eine Ohrfeige oft Wunder«, wollte die körperliche Züchtigung dann allerdings auch auf solcherart Notfälle beschränkt sehen.[28] Und ein Beitrag über Heimerziehung in einem Sammelband zur »Pädagogik der Strafe« befand 1967, auch die Ohrfeige sei »ein starker Eingriff«; sie erniedrige »den Mensch und ist unter seiner Würde«.[29]

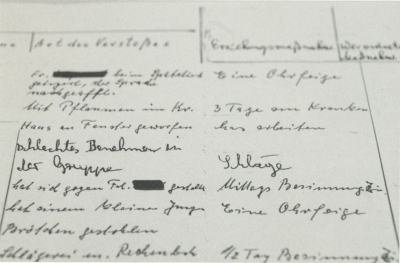

Die normativen Grenzziehungen von juristischer oder pädagogischer Seite waren das eine – und ebenso die Erlasse der Aufsichtsbehörden, welche die körperliche Züchtigung meist auf Ausnahmefälle zu begrenzen bestrebt waren. Das andere war die Heimpraxis, die eigenen Gesetzen folgte. Missbrauchstatbestände haben im Mittelpunkt der jüngeren zeithistorischen Aufarbeitung gestanden. Dabei ist für eine Vielzahl von Anstalten der 1950er- und 1960er-Jahre belegt worden, dass die Würde und die körperliche Unversehrtheit der Zöglinge verletzende Strafroutinen in den Heimen der Jugendhilfe und des Behindertenwesens gang und gäbe waren.[30] Obwohl besonders für die konfessionellen Heime nachgewiesen worden ist, dass gewalthaltige Strafpraktiken weit verbreitet waren, stellten solche Praktiken kein Monopol der konfessionellen Anstalten dar. Sie kamen auch in Heimen öffentlicher Träger oder in Einrichtungen der sozialdemokratischen Arbeiterwohlfahrt vor.[31] Die offizielle Buchführung der Anstalten über die Gewaltpraxis, meist in von den staatlichen Aufsichtsbehörden vorgeschriebenen Strafbüchern oder Straflisten, erfasste diese Realität nur ganz unvollständig.[32] Die Heimaufsicht kam in den 1950er- und 1960er-Jahren gerade bei der Kontrolle der Strafpraxis ihrer Aufgabe nur unzureichend nach.[33]

Die vom Landeswohlfahrtsverband Hessen getragene Einrichtung geriet Ende der 1960er-Jahre wegen zahlreicher dortiger Misshandlungen ins Visier des kritischen Journalismus und der »Heimkampagne« der Außerparlamentarischen Opposition.

(Foto von Peter Wensierski aus seinem Buch:

Schläge im Namen des Herrn. Die verdrängte Geschichte der Heimkinder in der Bundesrepublik, München 2006;

mit freundlicher Genehmigung)

(Wikimedia Commons/Public Domain, Foto von 2009)

Stockhiebe und Schläge drohten als Disziplinierungsmittel selbst dort, wo die Hausordnung körperliche Züchtigungen explizit untersagte. Das Einsperren in karzerartigen Isolierzellen, euphemistisch oft »Besinnungsstübchen« genannt,[34] war als Disziplinar- und Strafmittel überall verbreitet. Ein solcher Arrest konnte sich über mehrere Tage erstrecken (im Landesjugendheim Göttingen etwa bis zu 10 Tage).[35] Im besonders verschrienen schleswig-holsteinischen Landesfürsorgeheim Glückstadt befanden sich die 7 m2 großen Isolierzellen im feuchten Kellertrakt des Gebäudes, ausgestattet nur mit Holzpritsche, Stuhl und Toilettenkübel. In der schärfsten Form der Bestrafung hatten die eingesperrten Jugendlichen weder die Möglichkeit, in der Zelle zu arbeiten, noch zu lesen oder Briefe zu schreiben. Die Höchstdauer der Isolierstrafe lag bis 1969 bei vier Wochen, danach aufgrund eines ministeriellen Erlasses bei drei Tagen. 451 Einzelfälle einer solchen Unterbringung sind allein zwischen März 1967 und Juli 1969 dokumentiert. Die Festlegung des Strafmaßes lag im Ermessen der Erzieher.[36] Aus Sicht der Jugendlichen war ein solches Strafregiment Ausdruck eines gnadenlosen Gewaltverhältnisses.

Eine andere Form physischer Gewalt war der Essenszwang, der in vielen Heimen praktiziert wurde – bisweilen umgekehrt aber auch der Essensentzug als Strafinstrument.[37] Von der Missachtung des Schamgefühls pubertierender Jugendlicher[38] wird ebenso häufig berichtet wie von Demütigungsritualen (etwa für Bettnässer)[39] und Beschämungen (z.B. Herabwürdigung körperbehinderter Kinder durch gezielte Konfrontation mit ihrem Anderssein).[40]

Sexueller Missbrauch durch das Erziehungspersonal war demgegenüber zwar seltener. Dennoch liegen für eine ganze Reihe von Anstalten Hinweise vor, dass Erzieher, darunter nicht selten auch Geistliche, ihre Machtposition ausnutzten, um sich an Kindern und Jugendlichen sexuell zu vergehen.[41] Im Rahmen der Aufklärung und Aufarbeitung der Missbrauchsskandale zusammengetragene Befunde geben weitere Anhaltspunkte. Von 4.570 Datensätzen, die bei der Anlaufstelle der Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs zwischen Mai 2010 und Oktober 2011 aufgrund der Aussagen von Betroffenen gebildet wurden, betreffen 375 Fälle sexuellen Missbrauch in Heimen. Der Beginn des Missbrauchs wurde dabei in der überwiegenden Zahl der Fälle auf die 1950er- und 1960er-Jahre datiert. Für die Zeit ab den 1980er-Jahren wurde weit seltener von Missbrauchsfällen gesprochen. In 71 Prozent der Fälle berichteten die Betroffenen von regelmäßig wiederkehrendem, in 25 Prozent von mehrmaligem und nur in 4 Prozent von einmaligem Missbrauch.[42] Wurden Fälle sexueller Gewalt in den 1950er- bis 1970er-Jahren aufgedeckt, war es meist das oberste Bestreben der Anstaltsleitung, die Täter von der Anstalt zu entfernen, ohne dass etwas an die Öffentlichkeit gelangte. Hier war die Maxime dann eher, Schaden von den Heimen abzuwenden – und nicht, den oft schwerwiegenden Schäden zu begegnen, welche die Opfer genommen hatten.[43] Bei den Opfern physischer und sexueller Gewalt erzeugten die Übergriffe, wie zahlreiche neuere Interview-Studien gezeigt haben, lange nachwirkende Empfindungen von Hilflosigkeit, Scham und Erniedrigung – bis hin zu posttraumatischen Belastungsstörungen.

Zur Gewalterfahrung in den Heimen gehörten indes nicht nur die Strafpraxis und die Missbrauchsfälle zwischen Erziehern und Zöglingen, sondern auch der häufig gewaltgeprägte Umgang der Kinder und Jugendlichen untereinander, der Erscheinungsformen sexueller Übergriffigkeit einschließen konnte. Rabiate Initiationsriten für Neuankömmlinge, gewaltsam ausgetragene Hackordnungskämpfe unter den Heimkindern und gruppeninterne körperliche Bestrafungsakte standen in vielen Anstalten auf der Tagesordnung.[44] Verschiedentlich wurde diese Binnenkultur der Gewalt von den Erziehern nicht nur nicht unterbunden, sondern als Kontroll- und Disziplinierungsmittel sogar gefördert.[45] Hans-Walter Schmuhl hat für die Anstalt Freistatt, eine Zweiganstalt der von Bodelschwinghschen Anstalten Bethel, herausgearbeitet, dass die Gewalt, die zwischen den dort untergebrachten Jugendlichen herrschte, keine »naturwüchsige«, nicht-intendierte Nebenfolge der dort angetroffenen Lebensumstände war. Die »Entstehung von informellen Hierarchien, von Klientelverhältnissen, von ›Banden‹ oder ›Gangs‹ und die kaum eingeschränkte physische Gewalt in diesen und zwischen diesen Gruppen« seien vielmehr bewusst kultiviert worden.[46] Schon die Hausordnungen, so Schmuhl, waren darauf angelegt. Unter den Jugendlichen wurden hierarchisch gestaffelte Gruppen mit unterschiedlichen Rechten gebildet – eine Stufenleiter, auf der man sich hocharbeiten musste. Ähnlichen Zwecken diente auch die Einführung eines Punktesystems, hier mit dem Ziel, einen permanenten Arbeits- und Anpassungsdruck zu erzeugen. Vor allem aber führte das Verhängen von Kollektivstrafen fast zwangsläufig zu Gewaltakten in den Gruppen gegen die Verursacher der Strafen, wodurch unter den Jugendlichen ein Binnenklima der gegenseitigen Kontrolle, allgemeinen Einschüchterung und gruppeninternen Abrechnung entstand. Die auf solche Weise genährten Rangordnungskonflikte und die bewusst gestiftete Konkurrenz zielten darauf, die Gruppe durch die Gruppe selbst unter Kontrolle zu halten. Dazu gehörte dann schließlich auch, dass die Erzieher wegschauten, wenn es zu Gewalt zwischen den Jugendlichen kam.[47]

Wenn selbst in Schweden – dem Vorzeigeland der Befürworter einer gewaltfreien Erziehung – der Abschlussbericht einer Untersuchungskommission, die sich mit dem Missbrauch in Erziehungsheimen bis 1980 befasste, zu dem Ergebnis gelangte, dass 72 Prozent der 866 befragten ehemaligen Fürsorgezöglingen von körperlicher, 55 Prozent von sexueller und 45 Prozent von psychischer Gewalt betroffen waren,[48] so lässt auch dies die Vermutung zu, dass mit bestimmten Typen anstaltsförmiger Großstrukturen, wie man sie in den drei Nachkriegsjahrzehnten in Schweden ebenso wie in der Bundesrepublik antraf, in besonderer Weise die Gefahr verbunden war, gewalthaltige Lebensumstände hervorzubringen. In Schweden wurden die Heimplätze seit den 1970er-Jahren drastisch zugunsten milieunaher ambulanter Hilfen reduziert.[49] Deshalb ist zu fragen, ob und wie sich die Strukturen der Erziehungshilfen zur gleichen Zeit in der Bundesrepublik verändert haben.

2. Skandalisierung und Reform der Heimerziehung

Erstmals fiel in der öffentlichen Wahrnehmung ein breiteres Licht auf die Heimmisere, als Ende der 1960er-Jahre Aktivisten der APO und der linken Sozialarbeiterbewegung in mehreren Großstädten Front gegen die Zustände in den Erziehungsanstalten machten. Sie riefen die Zöglinge zum Entweichen auf, boten ihnen in städtischen Wohngemeinschaften Unterschlupf und wollten sie politisch in Stellung gegen das System bringen.[50] Der »Knastcharakter« der Heime und die dort anzutreffende »Prügelpädagogik« dienten als wesentlicher Anknüpfungspunkt des Protests. Im Narrativ der Jugendhilfeforschung stellt die 68er-Bewegung meist den Wendepunkt für die Abkehr der Heimerziehung von der repressiven Verwahrungsfürsorge dar. In Frankfurt taten sich bei den Heimkampagnen Andreas Baader und Gudrun Ensslin hervor, während sich Ulrike Meinhof journalistisch mit dem Erziehungsheim Guxhagen bei Kassel befasste und 1969 das Drehbuch zu dem Fernsehstück »Bambule« schrieb, das dem repressiven Alltag in einem Heim für Mädchen gewidmet war.[51]

(Archiv des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen,

Fotobestand 46 [Staffelberg], ohne Signatur)

der Film lief erst 1994 im Fernsehen.

Das Drehbuch erschien aber bereits 1971 im Wagenbach-Verlag.

Allerdings beruhte der Schub produktiver Unruhe, der die Jugendfürsorge in den 1970er-Jahren dann tatsächlich erfasste, bei genauerer Betrachtung auf einem ganzen Ensemble von Voraussetzungen. Erstens: In der Fachwelt war die Unhaltbarkeit und Reformbedürftigkeit der Lage in der Heimerziehung schon seit längerem diskutiert worden, ohne dass die Forderungen bereits die nötige politische Durchschlagskraft erlangt hatten.[52] Zweitens: Alle Leitmedien berichteten an der Wende zu den 1970er-Jahren nun plötzlich über die desolaten Zustände in den Heimen. Fernsehreportagen wie Günter Wallraffs »Flucht vor den Heimen« 1971 und Hörfunk-Beiträge wie der »Kinderheim-Report« von Jürgen Roth für den WDR im selben Jahr hinterließen schwere Schäden am Image der Heimerziehung.[53] Ulrike Meinhof publizierte 1968 einen Bericht über die Situation der Heimkinder in »Für Sie«; im »stern« erschien im Jahr darauf ein Artikel mit dem Titel »Einzelhaft für Kinder – Wie in christlichen Heimen Fürsorgezöglinge mit aller Gewalt zu besseren Menschen erzogen werden«.[54] Erst diese Skandalisierung in der medialen Öffentlichkeit vermochte auch die politischen Verantwortungsträger aufzurütteln. Drittens: Ein Teil der linken Sozialpädagogen setzte die im Zuge der Heimkampagnen begonnenen Experimente mit neuen Wohnformen, besonders Jugendwohnkollektiven, auch dann weiter fort, als die APO ihre »Randgruppenstrategie« längst schon wieder aufgegeben hatte; und die Jugendämter zeigten sich vielerorts aufgeschlossen für Reformideen.[55] Viertens: An den Leitstellen der Jugendfürsorge hielt eine Generation von Sozialpädagogen Einzug, die eine ganz andere fachliche Sozialisation mitbrachte als etwa die Geistlichen, Ordensbrüder und Ordensschwestern, die bis dahin die Heime beherrscht hatten. Die jüngeren Pädagogen wurden zu den maßgeblichen Promotoren eines neuen Verständnisses von Erziehungshilfen.

Welche der zahlreichen Reformvorschläge, die nun kursierten, fanden Eingang in die Realität von Jugendfürsorge und Ersatzerziehung? Die großen Heime wurden seit den 1970er- und 1980er-Jahren durch Außenwohngruppen, Kleinstheime, sozialpädagogisch betreutes Einzelwohnen und Jugendwohngemeinschaften ergänzt.[56] Parallel dazu wurde statt auf Heimunterbringung mehr Wert auf Erziehung in Pflegefamilien gelegt sowie zugleich das Angebot teilstationärer und ambulanter Hilfen erweitert. Ausgehend von West-Berlin verbreitete sich seit der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre die sozialpädagogische Familienhilfe. Wie 1973 der Dritte Jugendbericht der Bundesregierung formulierte, war damit das grundsätzliche Ziel verbunden, die Minderjährigen möglichst im gewohnten Lebensraum zu belassen und die innerfamiliären Sozialisationsbedingungen zu verbessern.[57] Sichtbar wurde eine Tendenz, stärker im Vorfeld der klassischen Erziehungshilfen zu intervenieren.[58] Bis zu ihrer vollständigen Beseitigung im Kinder- und Jugendhilfegesetz von 1990 ging die Zahl der Heimunterbringungen in der Fürsorgeerziehung von 13.102 (1968) auf ganze 502 (1988) zurück.[59] Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) von 1990 hat all diese Entwicklungen aufgenommen und rechtlich abzubilden versucht. Das alte Zwangsinstrument einer auch gegen den Willen der Eltern anzuordnenden Fürsorgeerziehung wurde abgeschafft. Präventive und ambulante Hilfen, pädagogische Beratung, Betreuung und Unterstützung in der Familie rangierten vor Kontrolle und Unterbringung. Die Eingriffstatbestände des alten Gesetzes wurden durch ein breites Spektrum familienzentrierter und freiwilliger Angebote der »Hilfe zur Erziehung« ersetzt.[60] Das erweiterte Aufgabenverständnis zielte nicht mehr allein auf deviante Kinder und Jugendliche, sondern ganz allgemein auf die unter schwierigen Sozialisationsbedingungen Heranwachsenden.[61]

Anfang der 1980er-Jahre lebten gleichwohl noch immer rund 50.000 Minderjährige in Heimen – auch wenn die Fürsorgeerziehung stark rückläufig war, blieb die Heimerziehung quantitativ bedeutsam. In den Heimen wurden nun aber die Lebensbedingungen zunehmend verbessert: Mehr Personal wurde eingestellt, die Qualifikationsstandards der Erzieher wurden gehoben, die Heime verkleinert, ihre Einzugsgebiete regionalisiert, die Gruppengrößen reduziert, die Umgangsformen und Erziehungspraktiken liberalisiert, die Therapieangebote intensiviert, die Grundrechte der Kinder und Jugendlichen gestärkt, die Einzelarrestzellen abgeschafft und nicht zuletzt: das Verbot körperlicher Strafen wurde durchgesetzt.[62] Die Anstalt als totale Institution hatte weitgehend ausgedient. Ein institutioneller Nährboden von Gewaltverhältnissen in der Erziehung wurde damit allmählich ausgetrocknet – was allerdings nicht ausschloss, dass andere Entstehungsbedingungen von Gewalt im Umgang mit Kindern und Jugendlichen weiter fortbestanden.

3. Der lange Weg zur Ächtung von Gewalt gegen Kinder:

Akzeptanz und Delegitimierung körperlicher Züchtigung in Familien

Das von der zeithistorischen Forschung gezeichnete Bild eines markanten Paradigmenwechsels in der Heimerziehung seit den 1970er-Jahren leidet unter zwei Unschärfen. Zum einen konzentriert sich die Forschung bislang weitgehend auf die 1950er- und 1960er-Jahre, sodass archivgestützte Erkundungen der Realität der Heimerziehung späterer Jahrzehnte noch ausstehen. Das bedeutet auch, dass möglicherweise die Übergänge von einer repressiven Verwahrungsfürsorge zu neuen Formen teilhabeorientierter, anwaltschaftlich-integrativer Erziehungshilfen zu linear gezeichnet sowie Zwischenphasen, Überlagerungen und Ambivalenzen vernachlässigt werden. Ob und inwieweit das Ende der überkommenen Anstalt auch das Ende der Gewalterfahrungen in der Ersatzerziehung bedeutete, ist deshalb noch nicht vollends geklärt.

Zum anderen: Gewalt war nicht lediglich eine Eigentümlichkeit der Erziehungspraxis in den Anstalten. Es heißt nicht, die Missstände in den Heimen zu relativieren oder gar zu verharmlosen, wenn zur Einordnung der Erziehungs- und Strafpraktiken auch ein Blick auf die Realität des Aufwachsens außerhalb der Heime geworfen wird. Wie eingangs erwähnt, hatten viele der Kinder, die in den Heimen untergebracht wurden, Gewalt auch schon in den Familien erlebt, aus denen sie herausgenommen worden waren, ja die Gewaltaffinität ihres Umfeldes war mitunter gerade einer der Gründe für den Sorgerechtsentzug nach § 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) gewesen. Es mochte daher nicht überraschen, wenn das Heimpersonal – wie etwa 1959 in einer Anstalt nahe Hamburg geschehen – von den Eltern, deren Obhut die Kinder soeben entrissen worden waren, dringlich zur Fortsetzung jener gewalthaltigen Straf- und Erziehungspraxis aufgefordert wurde, die gerade zu den problematischen Bedingungen des familiären Aufwachsens gezählt hatte – in der Überzeugung, dass »eine körperliche Züchtigung besseren Erfolg hätte als alles Reden«.[63] Deshalb ist nun wenigstens skizzenhaft auf die Frage einzugehen, welche Rolle die Gewalt in der innerfamiliären Erziehung jener Jahrzehnte spielte.

Beginnen wir mit einem Blick auf den normativen Rahmen vom Ende des Zeitbogens aus. Es dauerte in Deutschland bis zum Jahr 2000, ehe das »Gesetz zur Ächtung von Gewalt in der Erziehung« dem überkommenen elterlichen Züchtigungsrecht ein offizielles Ende bereitete. Kinder haben seitdem »ein Recht auf gewaltfreie Erziehung«.[64] In den 1950er-Jahren hatte es sich noch umgekehrt verhalten. Bis 1957 hatte § 1631 Abs. 2 des BGB dem Vater zugestanden, wie es im Gesetzestext hieß, »kraft des Erziehungsrechts angemessene Zuchtmittel gegen das Kind« anzuwenden.[65] Unter »angemessenen Zuchtmitteln« hatte der »Palandt«, der wichtigste Praktikerkommentar zum BGB, neben Ermahnungen, Verweisen und dem Einsperren auch »unmittelbare Gewalt und körperliche Züchtigung« verstanden, allerdings »nicht über das durch den Erziehungszweck gebotene Maß hinaus«.[66] Das Gleichberechtigungsgesetz von 1957 hob diese Formulierung zwar auf. Der Ehefrau und Mutter, so hat Lore Maria Peschel-Gutzeit kommentiert, mochte der Gesetzgeber dann doch kein eigenes Züchtigungsrecht einräumen.[67] Nach der vorherrschenden Rechtsauffassung hatte das Züchtigungsrecht aber als Gewohnheitsrecht weiter Bestand, nun eben »gleichberechtigt« für Vater und Mutter. Selbst wenn die körperliche Züchtigung von Kindern gesetzlich nicht mehr ausdrücklich erlaubt wurde, so war sie umgekehrt auch nicht verboten.[68] Für die Annahme, das körperliche Züchtigungsrecht bestehe fort, genügte dem »Palandt« der Verweis auf die »herrschenden sittlichen Anschauungen«.[69] Immerhin, fast alle Landesregierungen untersagten an der Wende zu den 1970er-Jahren körperliche Züchtigung als Strafmittel an den Schulen.[70]

Nicht zuletzt wegen der anschwellenden Missbrauchsdiskussion rang sich der Gesetzgeber im Zuge der Sorgerechtsreform von 1979 dazu durch, »entwürdigende Erziehungsmaßnahmen« für unzulässig zu erklären. Statt eines strafrechtlich sanktionsbewehrten Verbots war darunter freilich mehr ein moralischer Appell zu verstehen.[71] Zu einem Verbot der körperlichen Züchtigung, wie es im Zuge des Gesetzgebungsprozesses bei einer Sachverständigenanhörung des Rechtsausschusses gefordert worden war, konnte sich der Bundestag hingegen nicht entschließen. In den Augen des Rechtsausschusses ging ein solches Verbot dort zu weit, wo gerade zum Schutz des Kindes gegen dessen Willen gehandelt werden müsse und man sich deshalb im »Grenzbereich zwischen pflichtgemäß gebotenem elterlichen Erziehungshandeln und zu missbilligender Gewaltanwendung gegenüber dem Kind« bewege. Hierüber zu entscheiden sollte in jedem einzelnen Fall der richterlichen Abwägung überlassen bleiben. Der Ausschuss hoffte immerhin, dass sich die Herausbildung eines »allgemeinen Bewusstseins zu einer angstfreien, auf unangemessene Repressionen verzichtenden Erziehung« weiter verstärken werde, womit offenbar auf lange Sicht auch die Erwartung verbunden war, dass sich das Problem der körperlichen Gewalt in der Erziehung entschärfen werde.[72]

In Schweden hatte das Parlament im selben Jahr (1979) ein allgemeines gesetzliches Verbot körperlicher Strafen durchgesetzt.[73] Im Folgejahrzehnt schlossen sich Finnland (1983), Norwegen (1987) und Österreich (1989) dem schwedischen Vorbild an. Nach dem Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention 1990, die die Unterzeichnerstaaten verpflichtete, alle Maßnahmen zu treffen, die zum Schutz der Kinder vor jeder Form von körperlicher und geistiger Gewaltanwendung geeignet erscheinen, folgten weitere Staaten. Noch vor der Jahrtausendwende waren dies Zypern (1994), Dänemark (1997), Lettland (1998) und Kroatien (1999).[74] In Deutschland, wo das »Ächtungsgesetz« – wie erwähnt – im Jahr 2000 verabschiedet wurde, fand die Absicht, Gewalt als Mittel der familialen Erziehung zu bannen, allerdings auch weiterhin nicht nur Befürworter. So beließ es der bayerische Justizminister Manfred Weiß (CSU) im Bundesrat nicht dabei, sich gegen die drohende Kriminalisierung vieler Eltern zu verwahren. Als Frucht »lebensfremder Theoretiker« sah er das Leitbild der gewaltfreien Erziehung, durchaus nicht ohne ein Körnchen Wahrheit, »schlicht an der Lebenswirklichkeit vorbeigehen«. Er konnte es sich auch nicht verkneifen, in einer etwas kurzschlüssigen Gleichsetzung von »gewaltfrei« mit »antiautoritär« daran zu erinnern, dass »der nach 1968 in Mode gekommene Versuch einer antiautoritären Erziehung inzwischen längst als Irrweg erkannt« worden sei.[75]

Während die skandinavischen Länder unter rechtlich-normativen Gesichtspunkten insgesamt als Vorreiter einer gewaltfreien Erziehung gelten konnten, lässt sich für das Pionierland Schweden, für das entsprechende Studien vorliegen, überdies feststellen, dass körperliche Gewalt auch in den Erziehungsvorstellungen und in der erzieherischen Praxis der Bevölkerung allmählich delegitimiert wurde.[76] Nach Untersuchungen aus den späten 1950er-und frühen 1960er-Jahren hatten mehr als 90 Prozent der Mütter ihre Kinder im Vorschulalter geschlagen. 1994 standen bei einer Umfrage nur noch 11 Prozent der Befragten einer körperlichen Bestrafung positiv gegenüber, weitere 22 Prozent mochten bei grundsätzlich ablehnender Haltung allerdings nicht ausschließen, dass sie sich unter Umständen dennoch dazu hinreißen ließen.[77] Bereits Anfang der 1970er-Jahre waren 60 Prozent der schwedischen Bevölkerung überzeugt gewesen, dass Kinder ohne körperliche Strafen erzogen werden sollten. In der Bundesrepublik konnte sich laut Befragungen von Allensbach am Ende desselben Jahrzehnts lediglich ein Drittel der Erwachsenen für ein Gesetz erwärmen, das die körperliche Züchtigung generell verbieten würde.[78] Bei aller Vorsicht, die gerade in solchen Fragen gegenüber der Aussagekraft von Meinungsumfragen geboten erscheint, lassen die für die Bundesrepublik vorliegenden Daten und Befunde erkennen, dass erst über einen deutlich längeren Zeitraum hinweg von einer anhaltenden Tendenz zur Delegitimierung innerfamiliärer Gewalt die Rede sein kann. Ein Blick auf die Erziehungspraxis extra muros zeigt so, dass die Heimerziehung in puncto Gewalterfahrungen kein Sonderverhältnis darstellte; sie reproduzierte eher einen in der »Normal«-Gesellschaft verbreiteten Erziehungsstil.

Hierauf weisen auch die Befunde hin, die eine – quantitativ allerdings sehr schmale und methodisch wie in ihren Schlussfolgerungen problematische – Erhebung des Volkskundlers Walter Hävernick für die ersten beiden Nachkriegsjahrzehnte erbrachte. Demnach bekannten bei einer Befragung von 78 Hamburger Familien 80 Prozent der Auskunftgebenden, dass Schläge zu ihrer gängigen Erziehungspraxis gehörten; ein gutes Drittel der befragten Familie bediente sich hierfür eines Rohrstocks.[79] Für den Erziehungsalltag in bayerischen Familien wurde 1964 berichtet, dass 55 Prozent der Jungen und 37 Prozent der Mädchen Schläge mit dem Stock sowie 24 Prozent der Jungen und 31 Prozent der Mädchen Ohrfeigen erhielten und nur bei 19 Prozent der Jungen und 27 Prozent der Mädchen Körperstrafen nicht zur Erziehungspraxis gehört hatten.[80] Hävernick hielt es – unter anderem wegen der vermuteten Dunkelziffer – für angebracht, von 85 Prozent der Familien auszugehen, in denen Schläge zum »planmäßigen« Strafrepertoire bei Jugendlichen gehörten. Ebenso bezeichnend wie die Höhe der Anteilwerte war allerdings auch der Umstand, dass sich der Autor veranlasst sah, die Prügelstrafe gegen ihre etwaigen Kritiker als ein Stück »lebendiger Sitte« zu verteidigen,[81] ja geradezu als »von der Sitte vorgeschriebene Strafform« zu legitimieren.[82]

Umfragen, die Allensbach Mitte der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre durchführte, lassen auch für die zweite Hälfte der 1960er-Jahre nur eine sehr allmähliche Zunahme der Anteilswerte derjenigen Befragten erkennen, die Schläge grundsätzlich für verkehrt hielten – von 16 auf 26 Prozent. Dabei zeigte sich ein gewisses Gefälle unter den sozialen Schichten und bei den Schulabschlüssen. 1965 gehörten Schläge für 52 Prozent der Angehörigen der untersten Schicht zur Erziehung, aber nur für 30 Prozent der Ober- und gehobenen Mittelschicht. Von den Befragten mit Volksschulabschluss teilten 40 Prozent diese Auffassung, von den Schulabgängern mit höherer Bildung nur 27 Prozent.[83] Auch in der Pädagogik und Ratgeberliteratur hatte sich ein Umdenken während der 1950er-Jahre nur in vorsichtigen Anfängen bemerkbar gemacht. Die Züchtigung sei ein tief verwurzelter Bestandteil der gegenwärtigen Erziehung, daran lasse sich nicht rütteln, hieß es noch 1966 in einer Schrift zur Prügelstrafe. Für deren Anwendung riet der Autor zu einem ominösen »goldenen Mittelweg«, der aus einem selbstgeschaffenen Pseudo-Dilemma herausführen sollte: »Schlägt man, so zerschlägt man die Persönlichkeit des jungen Menschen, schlägt man nicht, so wachsen die Bäume in den Himmel.«[84] Als ultima ratio blieb die Prügelstrafe lange Bestandteil des empfohlenen Inventars an Erziehungsmitteln.[85]

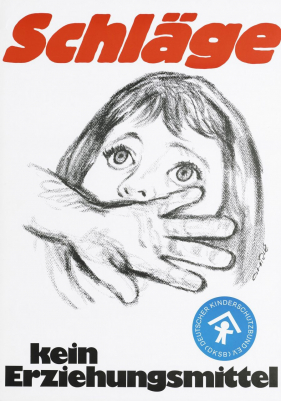

(Bundesarchiv, B 426 Plak-004)

Immerhin zeichneten sich seit der Wende zu den 1970er-Jahren einige neue Entwicklungen im öffentlichen Diskurs ab. Die »Charta des Kindes«, die der Deutsche Kinderschutzbund 1975 vorlegte, lehnte Gewalt als Erziehungsmittel allgemein ab;[86] die »Deutsche Vereinigung für Kinder- und Jugendpsychiatrie« sprach sich 1977 dafür aus, die Prügelstrafe gesetzlich zu verbieten. Die Kinder- und Jugendpsychiater verwiesen auf die Erfahrungen, die sie in ihren ärztlichen Praxen machten (und ebenso auf einige wenige wissenschaftliche Untersuchungen), wenn sie dabei einen Zusammenhang zwischen Körperstrafen und seelischen Schädigungen herstellten. Von einer gewaltbereiten Erziehung, so mahnten sie, würden die Kinder vor allem lernen, sich später selbst der Gewalt zu bedienen oder aber sich den Zwängen der Gewalt unhinterfragt zu unterwerfen; beides behindere ihre Mitwirkung an einem »freien demokratischen Gemeinwesen«.[87] 1977 hieß es in der Urteilsbegründung eines Amtsgerichts erstmals, die öffentliche Meinung habe sich so weit gewandelt, dass ein gewohnheitsmäßiges Züchtigungsrecht von Erziehern und Lehrern nicht mehr angenommen werden könne.[88] Der zunehmend anachronistisch erscheinende Rechtsbegriff des elterlichen »Gewaltverhältnisses« wurde im Kontext der Sorgerechtsreform 1979 durch den Begriff der »elterlichen Sorge« ersetzt.[89] Im Alltagsverständnis hingegen weitete sich der Gewaltbegriff mit Bezug auf den familiären Binnenraum weiter aus. Er umschloss nun zunehmend auch Formen elterlicher Züchtigung wie die Ohrfeige, die, solange in der Rechtssprache noch von einem »Gewaltverhältnis« die Rede gewesen war, in der Wahrnehmung der Eltern – paradoxerweise – häufig gerade nicht als ein Akt der körperlichen Gewalt aufgefasst worden waren.[90]

Eine wachsende Zahl von Publikationen zur alltäglichen Gewalt im Umgang mit Kindern trug nun Titel wie »Die gesunde Ohrfeige macht krank« oder »Gewalt in der Erziehung. Plädoyer zur Abschaffung der Prügelstrafe«.[91] Auch die Zeitschrift »Eltern«, das wichtigste periodische Ratgeberorgan für Eltern, trat seit Mitte der 1970er-Jahre entschieden auf die Seite der Befürworter einer gewaltfreien Erziehung, nachdem sie zu Beginn des Jahrzehnts noch eine ambivalente Haltung eingenommen hatte.[92] Erziehungsratgeber schwankten in den 1970er-Jahren zwischen dem Zugeständnis, höchstens im Ausnahmefall sei eine Ohrfeige als Strafe zulässig,[93] und dem Plädoyer für eine vollständig straffreie Erziehung: »[…] jeder, der sein Kind aus erzieherischen Gründen schlägt, sollte wissen, daß er sich und seinem Elternverhalten damit ein schlechtes Zeugnis ausstellt.«[94] In der öffentlichen Wahrnehmung erschienen Gewaltstrafen zunehmend als ein elterliches Fehlverhalten.

Die mediale Diskussion über den Kindesmissbrauch – als gesteigerte Form der Gewalt gegen Kinder – erreichte in den 1970er-Jahren einen ersten Höhepunkt. Der Fall des Kindermörders Jürgen Bartsch,[95] in Kindheitstagen Opfer erzieherischer Gewaltpraktiken im Erziehungsheim Marienhausen,[96] wirkte dabei als Katalysator. Die Interpretationsfigur der Gewaltkette als generationeller Weitergabe von Gewalt, die aus früheren Opfern nun selbst Täter machte, setzte sich im öffentlichen Diskurs fest. 1975 entstand in West-Berlin das erste deutsche Kinderschutzzentrum.[97] Der Kinderschutz vollzog zugleich einen Perspektivenwechsel, indem nicht mehr nur nach der unmittelbaren, persönlich ausgeübten Gewalttätigkeit gefragt wurde: Die Aufmerksamkeit galt jetzt weit stärker als zuvor auch den sozialen Lebensbedingungen von Kindern und Familien – und damit der »abstrakten Struktur von Gewaltverhältnissen, unter denen Kindheit steht«.[98] Die eingangs erwähnte Gründung der »Deutschen Liga für das Kind« (1977) fällt ebenfalls in diesen Kontext einer neuen Aufmerksamkeit für die Rechte und das Schutzbedürfnis der Kinder. Mit der Studentenbewegung waren im Übrigen antiautoritäre Erziehungsvorstellungen in Umlauf gekommen, die von den herkömmlichen Strafritualen nichts mehr wissen wollten.[99] In puncto Wertewandel wurde von der einschlägigen Forschung ein Abstieg der Wertegruppe »Gehorsam und Unterordnung« diagnostiziert, der in den 1960er-Jahren eingesetzt habe.[100] Im Einklang damit beobachteten Pädagogen wie Helmut Fend eine Neuausrichtung der Erziehungsziele, die sich in der Zeit zwischen dem Ende der 1960er- und der Mitte der 1970er-Jahre vollzogen habe – weg von Werten wie »Gehorsam und Unterordnung«, hin zu solchen wie »Selbständigkeit und freier Wille«.[101] Auch diejenigen Erziehungsratgeber, die sich gegen einen antiautoritären Erziehungsstil wandten, propagierten deshalb kein Zurück zur Prügelstrafe.[102] Nach Geburtsjahrgängen bzw. Generationen abgestufte Befragungen zeigen in der Tendenz ihrer Befunde seit den 1970er-Jahren einen spürbaren Rückgang der Gewalterfahrungen in der Erziehung.[103]

Dennoch: Wenn Ulrike Meinhof 1969 schrieb, Fürsorgeerziehung sei ein exemplarischer Fall von Erziehung, an der Situation von Fürsorgezöglingen sei ablesbar, welche Erziehungsvorstellungen in einem Staat herrschten,[104] so verlor diese Beobachtung, was jedenfalls die Gewaltfrage angeht, in späteren Jahren ein Stück weit an Plausibilität. Während die körperlichen Strafpraktiken mit der alten Anstaltserziehung in den Heimen rückläufig waren, war der Großteil der Eltern extra muros weiterhin von ihrer Unverzichtbarkeit überzeugt. Sowohl rechtlich wie auch alltagspraktisch dauerte es im Zentrum der Gesellschaft viel länger, Gewalt als Mittel der Erziehung zu delegitimieren, als dies hinter den Mauern der noch verbleibenden Erziehungsheime zu beobachten war. Mitte der 1980er-Jahre bekannte bei einer repräsentativen Umfrage die Hälfte der Befragten, in Konfliktsituationen die Kinder zu schlagen. Für weite Kreise galten gewaltsame Formen der Konfliktlösung in der familiären Erziehung unverändert als normal und gerechtfertigt.[105] Im wiedervereinigten Deutschland gaben 1992 sogar 81 Prozent der Jugendlichen zwischen 13 und 16 Jahren aus Ost und West bei einer repräsentativen Befragung an, Ohrfeigen seien Bestandteil ihres Erziehungsalltags – deutlich vor Strafen wie Fernsehverbot, Ausgehverbot oder Kürzung des Taschengelds.[106] Laut einer repräsentativen Befragung von 3.000 Eltern aus dem Jahr 1994 praktizierten 7,5 Prozent eine nahezu sanktionsfreie Erziehung ohne körperliche oder sonstige Strafen; hinzu kamen 11 Prozent der Eltern, die auf Körperstrafen verzichteten. 61 Prozent der Eltern straften ihre Kinder durch Klapse oder Ohrfeigen, 21 Prozent praktizierten eine gewaltbelastete Erziehung mit schweren Züchtigungen.[107] Diesen Befunden zufolge trat Gewalt als Erziehungsmittel zwar in den unteren Schichten häufiger auf, war aber keineswegs auf diese beschränkt.

4. Ausblick: Die Bundesrepublik Deutschland im internationalen Zusammenhang

Immerhin, im weltweiten Maßstab gehörte Deutschland in der Frage eines gesetzlichen Verbots von körperlichen Gewaltstrafen gegen Kinder zu den Vorreiterstaaten. Bis 2009 hatten 28 Staaten die körperliche Züchtigung verboten, der größere Teil davon nach der Jahrtausendwende. Drei Viertel dieser Staaten liegen in Europa.[108] In weiten Teilen der Welt, vor allem in Asien, Afrika und Nordamerika, sind körperliche Gewaltstrafen gegen Kinder auch unter den Signatarstaaten der UN-Kinderrechtskonvention weiterhin nicht verboten. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass nicht nur in Ländern mit Gewaltverbot, sondern auch in Ländern, in denen ein solches Verbot fehlt, die Zustimmung zur körperlichen Züchtigung von Kindern gesunken ist. Ein Beispiel hierfür sind die USA. Als dort in den Einzelstaaten während der 1960er-Jahre nach und nach Kinderschutzgesetze verabschiedet wurden, konnte dies nur unter der Bedingung geschehen, dass den Eltern auch weiterhin ausdrücklich ein Recht auf körperliche Züchtigung zugestanden wurde.[109] Noch heute (Stand: 2017) ist in 19 Einzelstaaten auch den Lehrern die körperliche Züchtigung gestattet.[110] Dennoch ließ sich selbst in der US-amerikanischen Bevölkerung ein Rückgang der Akzeptanz von Körperstrafen für Kinder beobachten. 1968 hatte ein breiter gesellschaftlicher Konsens über die Legitimität körperlicher Züchtigung von Kindern bestanden: 94 Prozent der Bevölkerung waren der Auffassung, dass die Prügelstrafe gelegentlich notwendig sei. 1994 hingegen teilten diese Überzeugung noch 68 Prozent. Der Konsens hatte sich in begrenztem Umfang, aber doch erkennbar aufzulösen begonnen.[111]

Auch wenn Vergleichsuntersuchungen zeigen, dass in der Erziehungspraxis das Ausmaß der körperlicher Bestrafungen in Frankreich und Spanien – Staaten ohne Verbot der körperlichen Gewaltstrafen für Kinder – zum Teil deutlich über dem in Schweden, Österreich oder Deutschland festgestellten Sanktionsniveau liegt,[112] muss auch für die Staaten mit Züchtigungsverbot die Frage gestellt werden, wie weit der Rückgang der Akzeptanz und Legitimität von Körperstrafen kausal auf die Verbotsgesetze zurückgeführt werden kann. Ob die Gesetze tatsächlich der Auslöser und Motor des normativen Wandels waren – oder ob sie nicht viel eher als rechtlicher Ausdruck und symbolische Bekräftigung eines längst schon im Gang befindlichen Rückgangs der Gewaltakzeptanz angesehen werden müssen –, ist einstweilen nicht abschließend zu beantworten.[113] Für Schweden ist argumentiert worden, dass der Akzeptanzrückgang deutlich vor dem gesetzlichen Bann eingesetzt habe und auch nicht weiter von diesem beschleunigt worden sei.[114] Das spricht für die These, dass das Verbot hier eher einen bereits im Gang befindlichen Prozess normativer Delegitimierung ratifiziert hat. Eine von der schwedischen Regierung organisierte breite Werbe- und Aufklärungskampagne zu dem Verbotsgesetz – unter anderem mit Aufklebern auf Milchtüten – dürfte immerhin nicht unerheblich zu diesem Prozess beigetragen haben; mindestens 90 Prozent der schwedischen Bevölkerung ist das Gewaltverbot bekannt.[115]

Für Deutschland ist ermittelt worden, dass 2005 noch drei Fünftel der Bevölkerung keine Kenntnis des gesetzlichen Verbots hatten. Hingegen gaben über 90 Prozent nun eine gewaltfreie Erziehung als Erziehungsideal an (hinter dem sie in der Praxis aber weit zurückblieben).[116] Das relativiert auch für die Bundesrepublik die Annahme, das gesetzliche Verbot habe maßgeblich zum Rückgang der Akzeptanz körperlicher Gewalt in der Erziehung beigetragen. Für unser Thema letztlich entscheidend ist jedoch nicht die Frage der kausalen Wirkung der Verbotsgesetze, sondern der übergreifende, durch eine wachsende Zahl von Untersuchungen gestützte Befund, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in vielen Staaten ein Prozess der Delegitimierung von Gewalt in der Erziehung eingesetzt hat – bei freilich unterschiedlicher Periodisierung und in stark variierender Reichweite. Zuerst Tritt gefasst hatte dieser Prozess nach jetzigem Kenntnisstand in Skandinavien. In Europa sind inzwischen, wie jüngere Daten vermuten lassen, unter anderem die Beneluxstaaten und einige mitteleuropäische Staaten ein Stück weit nachgefolgt.[117] Selbst dort, wo der Akzeptanzverlust gewalthaltiger Erziehungspraktiken nicht durch den Gesetzgeber beglaubigt worden ist, ist er gleichwohl vielfach in Gang gekommen. Gewalt spielt in den Erziehungspraktiken der westlichen – und vieler anderer – Gesellschaften noch immer eine nicht zu unterschätzende Rolle. Aber die Annahme, dass eine gelegentliche Tracht Prügel »Wunder tue«, ist vielerorts kein unhinterfragtes Allgemeingut mehr.

Anmerkungen:

[1] Wie ein Kelch, in: Spiegel, 22.1.1973, S. 53f.; Perfekt kaputt, in: Spiegel, 27.10.1975, S. 89-92; Karl-Heinz Baum, Vier grausame Kinder. Ein brutaler Mord soll gesühnt werden, in: ZEIT, 16.1.1973; Lore Maria Peschel-Gutzeit, 40 Jahre Deutsche Liga für das Kind – eine Bilanz, in: Frühe Kindheit 20 (2017) H. 6, S. 10-17.

[2] Vgl. Hans-Jörg Albrecht, Gewaltzyklen. Familiäre Gewalt als Auslöser von Jugend- und Erwachsenengewalt, in: Recht der Jugend und des Bildungswesens 56 (2008), S. 126-134.

[3] Ausgangspunkt war hier das »Spiegel«-Buch von Peter Wensierski, Schläge im Namen des Herrn. Die verdrängte Geschichte der Heimkinder in der Bundesrepublik, München 2006, 4. Aufl. 2007.

[4] Runder Tisch Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren, Abschlussbericht, Berlin 2010; siehe auch Manfred Kappeler, Unrecht und Leid – Rehabilitation und Entschädigung? Der Abschlussbericht des Runden Tisches Heimerziehung, in: Neue Praxis 41 (2011), S. 3-19.

[5] Über die einzelnen Länderfälle berichtet Bettina Matthies, Zum Stand der historischen Aufarbeitung und Kompensation von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in außerfamiliären Institutionen in Europa, in: Johannes Richter/Matthias Nauerth/Andreas Theurich (Hg.), Repression durch Jugendhilfe. Wissenschaftliche Perspektiven auf ein Phänomen in Ost und West, München 2014, S. 191-208.

[6] Als exemplarische, meist auf intensive Archivrecherchen gestützte Arbeiten seien hier genannt: Bernhard Frings/Uwe Kaminsky, Gehorsam – Ordnung – Religion. Konfessionelle Heimerziehung 1945–1975, Münster 2012; Wilhelm Damberg u.a. (Hg.), Mutter Kirche – Vater Staat? Geschichte, Praxis und Debatten der konfessionellen Heimerziehung seit 1945, Münster 2010; Andreas Henkelmann u.a., Verspätete Modernisierung. Öffentliche Erziehung im Rheinland – Geschichte der Heimerziehung in Verantwortung des Landesjugendamtes (1945–1972), Essen 2011; Hans-Walter Schmuhl/Ulrike Winkler, Gewalt in der Körperbehindertenhilfe. Das Johanna-Helenen-Heim in Volmarstein von 1947 bis 1967, Bielefeld 2013.

[7] Vgl. als ein erster Überblick: Benno Hafeneger, Strafen, prügeln, missbrauchen. Gewalt in der Pädagogik, Frankfurt a.M. 2011.

[8] Vgl. die Bemerkungen von Kai-D. Bussmann, Nur symbolisches Recht? Auswirkungen eines Verbots von Gewalt in der Erziehung im internationalen Vergleich, in: Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe 24 (2013), S. 120-128, hier S. 121.

[9] Vgl. Runder Tisch Heimerziehung, Abschlussbericht (Anm. 4), S. 14f.

[10] Frings/Kaminsky, Gehorsam (Anm. 6), S. 501f.; vgl. z.B. auch Rainer Nußbicker, Freistatt, Heimerziehung und die Westfälische Diakonieanstalt Nazareth, in: Matthias Benad/Hans-Walter Schmuhl/Kerstin Stockhecke (Hg.), Endstation Freistatt. Fürsorgeerziehung in den v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel bis in die 1970er Jahre, Bielefeld 2011, S. 217-254, hier S. 235-238; Inga Bing-von Häfen/Nadja Klinger, Du bist und bleibst im Regen. Heimerziehung in der Diakonie in den 50er bis 70er Jahren in Oberschwaben, Berlin 2014, S. 15-17. Vgl. auch den Beitrag von Annelie Ramsbrock im vorliegenden Heft.

[11] Hans-Walter Schmuhl, Die doppelte Buchführung in Freistatt, in: Damberg u.a., Mutter Kirche (Anm. 6), S. 211-228, hier S. 215.

[12] Erving Goffman, Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen. Aus dem Amerikanischen von Nils Lindquist, Frankfurt a.M. 1973 (amerikanische Originalausgabe: Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, Garden City 1961); Hans-Walter Schmuhl/Ulrike Winkler, »Als wären wir zur Strafe hier«. Gewalt gegen Menschen mit geistiger Behinderung – der Wittekindshof in den 1950er und 1960er Jahren, Bielefeld 2011, bes. S. 32-44. Als weitere Beispiele einer Interpretation unter Rückgriff auf Goffman vgl. Manfred Kappeler, Die Erziehungspraxis in Heimen der Jugendhilfe in der Nachkriegszeit oder zum Verhältnis von struktureller und personaler Gewalt in der Heimerziehung, in: Richter/Nauerth/Theurich, Repression (Anm. 5), S. 151-172, hier S. 151f.; Susanne Schäfer-Walkmann/Birgit Hein, Das Schweigen dahinter. Der Umgang mit Gewalt im lebensweltlichen Kontext von Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern der Stiftung Liebenau zwischen 1945 und 1975, Freiburg i.Br. 2015, S. 89-99; Carola Kuhlmann, Erfahrungskonstruktionen Erzogener und Erziehender in der Heimerziehung der 50er und 60er Jahre, in: Damberg u.a., Mutter Kirche (Anm. 6), S. 335-353, hier S. 343-345.

[13] Bernhard Frings, Annäherung an eine differenzierte Heimstatistik – Statistik der Betroffenheit, in: Damberg u.a., Mutter Kirche (Anm. 6), S. 28-46, hier S. 39.

[14] Ebd., S. 33.

[15] Ebd., S. 41, S. 44.

[16] Bernhard Frings, Behindertenhilfe und Heimerziehung. Das St. Vincenzstift Aulhausen und das Jugendheim Marienhausen (1945–1970), Münster 2013, S. 192.

[17] Traugott Jähnichen, Von der »Zucht« zur »Selbstverwirklichung«? – Transformationen theologischer und religionspädagogischer Konzeptionen evangelischer Heimerziehung in den 1950er und 1960er Jahren, in: Damberg u.a., Mutter Kirche (Anm. 6), S. 131-146; ders., Evangelische Heimerziehung in den 1950er und 1960er Jahren – Eine historische Bilanz, in: Richter/Nauerth/Theurich, Repression (Anm. 5), S. 113-130.

[18] Zit. nach Frings/Kaminsky, Gehorsam (Anm. 6), S. 120.

[19] Thomas Swiderek, Einweisung, Verlegung und Entlassung – formale Verfahren und pädagogische Realität, in: Henkelmann u.a., Verspätete Modernisierung (Anm. 6), S. 277-308, hier S. 299f.; Irene Johns/Christian Schrapper, Wege ins Heim, in: dies. (Hg.), Landesfürsorgeheim Glückstadt 1949–74. Bewohner – Geschichte – Konzeption, Neumünster 2010, S. 71-78; vgl. auch Daniela Zahner, Jugendfürsorge in Bayern im ersten Nachkriegsjahrzehnt 1945–1955/56, München 2006, S. 280-290.

[20] Dietmar von der Pforten/Friederike Wapler, Expertise zu Rechtsfragen der Heimerziehung der 50er und 60er Jahre. Gutachten im Auftrag des »Runden Tisch[es] Heimerziehung«, Göttingen 2010, S. 61-63; zur Beseitigung des »besonderen Gewaltverhältnisses« auch für Heimkinder durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in den frühen 1970er-Jahren vgl. Kirsten Scheiwe, Zwang und Erziehung. Die Entwicklung der Fürsorgeerziehung 1870–1990, in: Eva Schumann/Friederike Wapler (Hg.), Erziehen und Strafen, Bessern und Bewahren. Entwicklung und Diskussionen im Jugendrecht im 20. Jahrhundert, Göttingen 2017, S. 3-23, hier S. 18f.

[21] Von der Pforten/Wapler, Expertise (Anm. 20), S. 67.

[22] Margret Kraul u.a., Zwischen Verwahrung und Förderung. Heimerziehung in Niedersachsen 1949–1975, Opladen 2012, S. 109; Frings/Kaminsky, Gehorsam (Anm. 6), S. 126.

[23] Von der Pforten/Wapler, Expertise (Anm. 20), S. 69.

[24] Das Urteil vom 6.6.1952 ist abgedruckt bei Heinrich Stettner, Die strafrechtliche Problematik der körperlichen Züchtigung, Neuwied 1958, S. 98-103, Zitat S. 98.

[25] Vgl. Melanie Mangold/Christian Schrapper, Zeitgenössische Positionen des AFET – Allgemeiner Fürsorgeerziehungstag e.V. (bis 1971) und seiner Nachfolger: Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe (AFET) sowie AFET – Bundesverband für Erziehungshilfe e.V. zur Heimerziehung im Zeitraum 1945 bis 1970, Expertise im Auftrag des AFET, Hannover 2010, S. 56.

[26] Vgl. auch Carola Kuhlmann, Erziehungsvorstellungen in der Heimerziehung der 50er und 60er Jahre – Maßstäbe für angemessenes Erziehungsverhalten und für Grenzen ausgeübter Erziehungs- und Anstaltsgewalt, Expertise für den Runden Tisch »Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren«, Bochum 2010, bes. S. 36, S. 45-48.

[27] Ina Hundinger, Das Rechtsverhältnis des Erziehungsheims, in: Friedrich Trost/Hans Scherpner (Hg.), Handbuch der Heimerziehung, Bd. 2, Frankfurt a.M. 1966, S. 1102-1116, hier S. 1113.

[28] Zit. nach Mangold/Schrapper, Zeitgenössische Positionen (Anm. 25), S. 56.

[29] Rudolf Bromisch, Beitrag zur Pädagogik des Strafens in der Heimerziehung, in: Willmann-Institut (Hg.), Pädagogik der Strafe, Freiburg i.Br. 1967, S. 355-372, hier S. 367.

[30] Thomas Swiderek, Strafen und ihre Ausformungen als Erziehungsmittel in der Heimerziehung, in: Henkelmann u.a., Verspätete Modernisierung (Anm. 6), S. 407-446; Frings/Kaminsky, Gehorsam (Anm. 6), S. 118-133, S. 500-502; Schmuhl/Winkler, Gewalt (Anm. 6); dies., »Als wären wir zur Strafe hier« (Anm. 12); Susanne Schäfer-Walkmann/Constanze Störk-Biber/Hildegard Tries, Die Zeit heilt keine Wunden. Heimerziehung in den 1950er und 1960er Jahren in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Freiburg i.Br. 2011, S. 153-175; Christine Rädlinger, »Weihnachten war immer sehr schön«. Die Kinderheime der Landeshauptstadt München von 1950 bis 1975, München 2014, S. 92-98, S. 141-143, S. 172-174; Matthias Frölich, Einführung, in: ders. (Hg.), Quellen zur Geschichte der Heimerziehung in Westfalen 1945–1980, Paderborn 2011, S. 1-46, hier S. 35-39.

[31] Hansjörg Pötsch, Heimgeschichte(n). Heimerziehung im AWO-Bezirksverband Braunschweig von der Nachkriegszeit bis heute, Braunschweig 2009, S. 54-56, S. 82f.

[32] Schmuhl, Die doppelte Buchführung (Anm. 11), S. 211-228; vgl. auch Nußbicker, Freistatt (Anm. 10), S. 235-238; Kraul u.a., Zwischen Verwahrung und Förderung (Anm. 22), S. 168-170.

[33] Frölich, Einführung (Anm. 30), S. 24-27; Kraul u.a., Zwischen Verwahrung und Förderung (Anm. 22), S. 159-175; Schmuhl/Winkler, Gewalt (Anm. 6), S. 278-285; differenziert zu den Grenzen der Heimaufsicht: Andreas Henkelmann/Uwe Kaminsky, Die Geschichte der öffentlichen Erziehung im Rheinland (1945–1972), in: Henkelmann u.a., Verspätete Modernisierung (Anm. 6), S. 43-150, hier S. 91-113.

[34] Vgl. Frings, Behindertenhilfe (Anm. 16), S. 137f.; Frings/Kaminsky, Gehorsam (Anm. 6), S. 501; Schmuhl/Winkler, »Als wären wir zur Strafe hier« (Anm. 12), S. 121f.

[35] Kraul u.a., Zwischen Verwahrung und Förderung (Anm. 22), S. 114.

[36] Julia Bartsch u.a., Das Leben in der Anstalt, in: Johns/Schrapper, Landesfürsorgeheim Glückstadt (Anm. 19), S. 203-283, hier S. 231-239.

[37] Judith Pierlings, Körperliche Versorgung – Ernährung, Gesundheit und Hygiene in der Heimerziehung, in: Henkelmann u.a., Verspätete Modernisierung (Anm. 6), S. 463-483, hier S. 473f.; Robert Fuchs, »Und keiner hat sich gekümmert!« Dokumentation zur Geschichte der Bremer Heimerziehung 1945–1975, Bremen 2012, S. 46.

[38] Fuchs, Dokumentation (Anm. 37), S. 48; Schmuhl/Winkler, Gewalt (Anm. 6), S. 126-129.

[39] Sylvelyn Hähner-Rombach, »Das ist jetzt das erste Mal, dass ich darüber rede…«. Zur Heimgeschichte der Gustav Werner Stiftung zum Bruderhaus und der Haus am Berg GmbH 1945–1970, Frankfurt a.M. 2013, S. 318f.; Schmuhl/Winkler, Gewalt (Anm. 6), S. 132-134.

[40] Schmuhl/Winkler, Gewalt (Anm. 6), S. 121-123.

[41] Hähner-Rombach, »Das ist jetzt das erste Mal« (Anm. 39), S. 319-323; Frings/Kaminsky, Gehorsam (Anm. 6), S. 502-506; Frings, Behindertenhilfe (Anm. 16), S. 143-146, S. 183-185; Schmuhl/Winkler, Gewalt (Anm. 6), S. 148-151; dies., »Als wären wir zur Strafe hier« (Anm. 12), S. 68-86, S. 89-94; Bing-von Häfen/Klinger, Heimerziehung (Anm. 10), S. 109-120; Frölich, Einführung (Anm. 30), S. 39-41; Schäfer-Walkmann/Störk-Biber/Tries, Die Zeit (Anm. 30), S. 166-172.

[42] Jörg M. Fegert u.a., Sexueller Kindesmissbrauch – Zeugnisse, Botschaften, Konsequenzen. Ergebnisse der Begleitforschung für die Anlaufstelle der Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, Frau Dr. Christine Bergmann, Weinheim 2013, S. 183-186; vgl. auch Andreas Zimmer u.a., Sexueller Kindesmissbrauch in kirchlichen Institutionen – Zeugnisse, Hinweise, Prävention. Ergebnisse der Auswertung der Hotline der Deutschen Bischofskonferenz für Opfer sexueller Gewalt, Weinheim 2014, S. 96-126.

[43] Frings/Kaminsky, Gehorsam (Anm. 6), S. 505.

[44] Vgl. z.B. Bartsch u.a., Leben (Anm. 36), S. 270-275; Kraul u.a., Zwischen Verwahrung und Förderung (Anm. 22), S. 118-120; Schäfer-Walkmann/Hein, Schweigen (Anm. 12), S. 143-149.

[45] Schmuhl, Die doppelte Buchführung (Anm. 11), S. 223-228; Frings, Behindertenhilfe (Anm. 16), S. 138f.; Kraul u.a., Zwischen Verwahrung und Förderung (Anm. 22), S. 112f., S. 118-120; Swiderek, Strafen (Anm. 30), S. 436-439; Bartsch u.a., Leben (Anm. 36), S. 270-274.

[46] Hans-Walter Schmuhl, »Papst Leo«, »Blondi«, »Karpfen« und die anderen. Fürsorgeerziehung in Freistatt aus Sicht der Zöglinge, in: Benad/Schmuhl/Stockhecke, Endstation Freistatt (Anm. 10), S. 153-216, hier S. 184.

[47] Ebd., S. 183-193.

[48] Matthies, Zum Stand (Anm. 5), S. 197.

[49] Wolfgang Trede, Konzepte der Heimerziehung im europäischen Vergleich, in: Richard Fatke u.a. (Hg.), Erziehung und sozialer Wandel, Weinheim 1999, S. 317-338, hier S. 333.

[50] Christian Schrapper, Voraussetzungen, Verlauf und Wirkungen der »Heimkampagnen«, in: Neue Praxis 20 (1990), S. 417-428; Markus Köster, Die Heimkampagnen – die 68er und die Fürsorgeerziehung, in: Damberg u.a., Mutter Kirche (Anm. 6), S. 63-77; Arbeitsgruppe Heimreform, Aus der Geschichte lernen. Analysen der Heimreform in Hessen (1968–1983), Frankfurt a.M. 2000; Marita Schölzel-Klamp/Thomas Köhler-Saretzki, Das blinde Auge des Staates. Die Heimkampagne von 1969 und die Forderungen der ehemaligen Heimkinder, Bad Heilbrunn 2010; Manfred Kappeler, Fürsorge- und Heimerziehung – Skandalisierung und Reformfolgen, in: Meike Sophia Baader/Ulrich Herrmann (Hg.), 68 – Engagierte Jugend und Kritische Pädagogik. Impulse und Folgen eines kulturellen Umbruchs in der Geschichte der Bundesrepublik, Weinheim 2011, S. 65-87.

[51] Ulrike Marie Meinhof, Bambule. Fürsorge – Sorge für wen?, Berlin 1971, erweiterte Neuausg. 1987. Vgl. Klaus Stern/Jörg Herrmann, Andreas Baader. Das Leben eines Staatsfeindes, München 2007, S. 140-153; Katriina Lehto-Bleckert, Ulrike Meinhof 1934–1976. Ihr Weg zur Terroristin, Marburg 2010, S. 243-257, S. 480-495.

[52] Markus Köster, Holt die Kinder aus den Heimen! – Veränderungen im öffentlichen Umgang mit Jugendlichen in den 1960er Jahren am Beispiel der Heimerziehung, in: Matthias Frese/Julia Paulus/Karl Teppe (Hg.), Demokratisierung und gesellschaftlicher Aufbruch. Die sechziger Jahre als Wendezeit der Bundesrepublik, Paderborn 2003, S. 667-681.

[53] Hubertus Junge, Flucht vor den Heimen, in: Jugendwohl 52 (1971), S. 150-152; ders., Der schwarze Kinderheim-Report des Herrn Jürgen Roth, in: ebd., S. 284-287; Noch einmal »Kinderheim-Report« des WDR, in: ebd., S. 410-413.

[54] Vgl. Henkelmann/Kaminsky, Die Geschichte (Anm. 33), S. 138f.

[55] Imbke Behnken/Jürgen Zinnecker, »Hi ha ho, die Bonzen komm’n ins Klo!« Sozialpädagogische Studentenbewegung und Modernisierung Sozialer Arbeit in Deutschland, in: Westfälische Forschungen 48 (1998), S. 257-282; Sven Steinacker, Heimerziehung, Kritik und Alternativen. Kritische Soziale Arbeit und Jugendhilfe in den siebziger Jahren, in: Damberg u.a., Mutter Kirche (Anm. 6), S. 89-106; ders., Bewegung in der Sozialen Arbeit – Soziale Arbeit in Bewegung. Zum Zusammenhang von Kritik, Protest und Reformen am Beispiel der Jugendhilfe, in: Bernd Birgmeier/Eric Mührel (Hg.), Die »68er« und die Soziale Arbeit. Eine (Wieder-)Begegnung, Wiesbaden 2016, S. 203-226.

[56] Als Überblick vgl. Erich Kiehn, Sozialpädagogisch betreutes Jugendwohnen, Freiburg i.Br. 1990.

[57] Deutscher Bundestag, Drucksache VI/3170: Bericht der Bundesregierung über Bestrebungen und Leistungen der Jugendhilfe – Jugendbericht –, 23.2.1972, S. 144; Wolfgang Elger/Erwin Jordan/Johannes Münder, Erziehungshilfen im Wandel, Münster 1987, S. 36-52.

[58] Christoph Sachße, Die Erziehung und ihr Recht. Vergesellschaftung und Verrechtlichung von Erziehung in Deutschland 1870–1990, Weinheim 2018, S. 254-258.

[59] In der freiwilligen Fürsorgeerziehung sanken die Zahlen weniger rapide, aber im gleichen Zeitraum immerhin von 20.215 auf 9.223; vgl. Erwin Jordan/Dieter Sengling, Jugendhilfe. Einführung in Geschichte und Handlungsfelder, Organisationsformen und gesellschaftliche Problemlagen, Weinheim 1994, S. 170.

[60] Karl Späth, Die Hilfen zur Erziehung. Vom Eingriffsinstrumentarium zum präventiv orientierten Leistungsangebot, in: Reinhard Wiesner/Walter H. Zarbock (Hg.), Das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) und seine Umsetzung in die Praxis, Köln 1991, S. 91-114; umfassend in Langfristperspektive: Sachße, Die Erziehung (Anm. 58), S. 287-301.

[61] Jordan/Sengling, Jugendhilfe (Anm. 59), S. 150-157; Joachim Merchel, Zehn Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz – Zwischenbilanz zur Reform der Jugendhilfe, in: Sachverständigenkommission Elfter Kinder- und Jugendbericht (Hg.), Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Bd. 2: Kinder- und Jugendhilfe im Reformprozess, München 2003, S. 9-142.

[62] Albrecht von Bülow, Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland. Zum Wandel der Konzepte stationärer Erziehung, München 1987, Kapitel 5; Peter Widemann, Erziehungshilfen – Fortschritt und Stillstand, in: Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe/Deutsches Jugendinstitut (Hg.), Der Jugend eine Zukunft sichern. Jugendhilfe im Nachkriegsdeutschland – zwischen Anpassung und Parteilichkeit, Münster 1991, S. 59-81.

[63] So die Worte des Vaters eines in der Zweiganstalt Kattendorf des Rauhen Hauses in Hamburg untergebrachten Heimkindes in einem Brief von 1959; zit. nach Tilman Lutz, Strenge Zucht und Liebe. Die pädagogischen Arrangements im Rauhen Haus in den 1950ern und 1960ern, München 2010, S. 131.

[65] Jens-Michael Priester, Das Ende des Züchtigungsrechts. Eine historische, dogmatische und straftheoretische Untersuchung, Baden-Baden 1999, S. 57-59; Andreas Göbel, Vom elterlichen Züchtigungsrecht zum Gewaltverbot. Verfassungs-, straf- und familienrechtliche Untersuchung zum § 1631 Abs. 2 BGB, Hamburg 2005, S. 33-36.

[66] Zit. nach Priester, Das Ende des Züchtigungsrechts (Anm. 65), S. 57.

[67] Lore Maria Peschel-Gutzeit, Das Kind als Träger eigener Rechte. Der lange Weg zur gewaltfreien Erziehung, in: Frühe Kindheit 4 (2001) H. 2, S. 4-7.

[68] Priester, Das Ende des Züchtigungsrechts (Anm. 65), S. 59-61; Göbel, Vom elterlichen Züchtigungsrecht zum Gewaltverbot (Anm. 65), S. 36-39.

[69] Vgl. Horst Petri/Matthias Lauterbach, Gewalt in der Erziehung. Plädoyer zur Abschaffung der Prügelstrafe. Analysen und Argumente, Frankfurt a.M. 1975, S. 90f.

[70] Vgl. den Beitrag von Till Kössler in diesem Heft.

[71] Priester, Das Ende des Züchtigungsrechts (Anm. 65), S. 61-63; Göbel, Vom elterlichen Züchtigungsrecht zum Gewaltverbot (Anm. 65), S. 39-46.

[72] Deutscher Bundestag, Drucksache 8/2788: Beschlußempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses zu dem von den Fraktionen der SPD und FDP eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge, 27.4.1979, S. 35.

[73] Joan E. Durrant, The Swedish Ban on Corporal Punishment: Its History and Effects, in: Detlev Frehsee/Wiebke Horn/Kai-D. Bussmann (Hg.), Family Violence Against Children. A Challenge for Society, Berlin 1996, S. 19-25.

[74] Kai-D. Bussmann/Claudia Erthal/Andreas Schroth, Gewalt in der Erziehung, Ergebnisse eines europäischen Fünf-Länder-Vergleichs, in: Britta Bannenberg/Jörg-Martin Jehle (Hg.), Gewaltdelinquenz, lange Freiheitsentziehung, Delinquenzverläufe, Mönchengladbach 2011, S. 3-16, hier S. 3.

[75] Bundesrat, Stenografischer Bericht, 754. Sitzung, 29.9.2000, S. 347-349, hier S. 348.

[76] In diesem Kontext verdient auch Erwähnung, dass bei international vergleichenden Untersuchungen über Gewaltopfererlebnisse von Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren die nordeuropäischen Länder diejenigen mit den niedrigsten Raten waren (2005–2007); vgl. Marie Christine Bergmann/Dirk Baier, Kinder und Jugendliche als Opfer von Gewalt, in: Wolfgang Melzer u.a. (Hg.), Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen, Bad Heilbrunn 2015, S. 104-107, hier S. 106. Schweden hat 1965 im Übrigen auch als erstes Land Vergewaltigungen in der Ehe unter Strafe gestellt.

[77] Joan E. Durrant, Evaluating the Success of Sweden’s Corporal Punishment Ban, in: Child Abuse & Neglect 23 (1999), S. 435-448, hier S. 444; Åke W. Edfeldt, The Swedish 1979 Aga Ban Plus Fifteen, in: Frehsee/Horn/Bussmann, Family Violence (Anm. 73), S. 27-37, hier S. 28f., S. 35.

[78] Vgl. Kuhlmann, Erziehungsvorstellungen (Anm. 26), S. 56.

[79] Walter Hävernick, »Schläge« als Strafe. Ein Bestandteil der heutigen Familiensitte in volkskundlicher Sicht, Hamburg 1964, S. 49, S. 52; vgl. Prügelstrafe. Züchtigung durch Mutter, in: Spiegel, 22.4.1964, S. 52.

[80] Paul-Gerhard Weber, Rohrstock in Schule und Heim, Stuttgart 1965, 2. Aufl. 1966, S. 97. Weber entnahm die Daten einer Erhebung des Psychologen Heinz-Rolf Lückert aus dem Jahr 1964.

[81] Hävernick, »Schläge« (Anm. 79), S. 26, S. 138f., S. 146f. Als scharfe Kritik an Hävernick vgl. Klaus Horn, Dressur oder Erziehung. Schlagrituale und ihre gesellschaftliche Funktion, Frankfurt a.M. 1967, 6. Aufl. 1973.

[82] Hävernick, »Schläge« (Anm. 79), S. 60.

[83] Petri/Lauterbach, Gewalt (Anm. 69), S. 28f., S. 120, S. 124.

[84] Weber, Rohrstock (Anm. 80), S. 149-151, Zitat S. 151.

[85] Markus Höffer-Mehlmer, Elternratgeber. Zur Geschichte eines Genres, Baltmannsweiler 2003, S. 243; Michaela Schmid, Erziehungsratgeber und Erziehungswissenschaft. Zur Theorie-Praxis-Problematik popularpädagogischer Schriften, Bad Heilbrunn 2011, S. 124.

[86] Walter Wilken, Zwischen Philanthropie und Sozialpolitik – Zur Geschichte des Deutschen Kinderschutzbundes, in: Wilhelm Brinkmann/Michael-Sebastian Honig (Hg.), Kinderschutz als sozialpolitische Praxis. Hilfe, Schutz und Kontrolle, München 1984, S. 97-124, hier S. 116 (Abdruck der Charta: S. 114-120). Die Behauptung des Autors, die Charta habe gefordert, Gewalt als Erziehungsmittel gesetzlich zu verbieten, bestätigt sich bei deren Lektüre nicht; verlangt wurde lediglich, Misshandlung mit allen gesetzlichen Möglichkeiten zu bekämpfen (S. 116). Der Deutsche Kinderschutzbund, an dessen Spitze der NS-belastete Arzt Fritz Lejeune trat, hatte sich bei seiner Gründung 1953 zum Ziel gesetzt, die Gefahren zu bekämpfen, die für Kinder »aus dem Mißbrauch der elterlichen Gewalt zu übermäßiger Züchtigung sowie körperlicher und seelischer Mißhandlung« entstanden (S. 100).

[87] Prügelstrafe. Hirn statt Hosenboden, in: Spiegel, 10.1.1977, S. 50-52.

[88] Von der Pforten/Wapler, Expertise (Anm. 20), S. 71.

[89] Deutscher Bundestag, Drucksache 8/2788 (Anm. 72), S. 1.

[90] Wolfgang Melzer/Wilfried Schubarth, Gewalt, in: Melzer u.a., Handbuch (Anm. 76), S. 23-29, hier S. 24. Bussmann hat darauf hingewiesen, dass dem Gewaltbegriff des alltäglichen Gewaltverständnisses keine reine Beobachtung, sondern eine Attribution zugrunde liegt: Noch 2001 hielten weniger als die Hälfte der Eltern eine von ihnen selbst erteilte Prügelstrafe für »Gewalt«, jedoch fast zwei Drittel eine Ohrfeige von der Hand eines Lehrers; Kai-D. Bussmann, Auswirkungen des Gesetzes zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung, Expertise für das Bundesministerium für Justiz, Januar 2015, S. 44.

[91] Günter Pernhaupt/Hans Czermak, Die gesunde Ohrfeige macht krank, Wien 1980; Petri/Lauterbach, Gewalt (Anm. 69).

[92] Carmen Eschner, Erziehungskonzepte im Wandel. Eine qualitative Inhaltsanalyse von Elternratgebern 1945 bis 2000, Wiesbaden 2017, S. 186f., S. 210-214 (»Eltern«, 1966 gegründet, hatte schon sehr bald eine Auflage von einer Million erreicht); Petri/Lauterbach, Gewalt (Anm. 69), S. 116-119.

[93] Bernhard und Helma Hassenstein, Was Kindern zusteht, München 1978, S. 52. (Bernhard Hassenstein war Verhaltensbiologe an der Universität Freiburg i.Br., Helma Hassenstein war Lehrerin.)

[94] Manfred Müller-Küppers, modern erziehen. Grundlagen, Probleme, Lösungen, München 1972, S. 144. (Müller-Küppers war Kinderpsychiater an der Universität Heidelberg.)

[95] Vgl. Kerstin Brückweh, Mordlust. Serienmorde, Gewalt und Emotionen im 20. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 2006.

[96] Frings, Behindertenhilfe (Anm. 16), S. 181-185.

[97] Reinhart Wolff, Der schwierige Versuch, Neues zu schaffen. Zur Entwicklung des Kinderschutz-Zentrums Berlin, in: Angela Bernecker/Wolfgang Merten/Reinhart Wolff, Ohnmächtige Gewalt. Kindesmißhandlung: Folgen der Gewalt – Erfahrungen und Hilfe, Reinbek 1982, S. 111-122.