Seit der Industrialisierung gehören Auslandsreisen zu den bevorzugten Informations- und Wissensquellen deutscher Unternehmer. Wichtigstes Reiseland war in der Frühphase der Industrialisierung zunächst England als „first industrial nation“. Deutsche Unternehmer importierten von dort technische Innovationen und Know-How, auf legalem oder auch auf illegalem Wege und in Form von Industriespionage. Ab Ende des 19. Jahrhunderts wurden die USA für deutsche Unternehmer interessanter, wohingegen Japan erst weit nach dem Zweiten Weltkrieg ins Blickfeld geriet. Während zwischen den „westlichen“ Industrienationen der Informationsfluss vergleichsweise unproblematisch verlief, gab es im japanischen Fall erhebliche interkulturelle Hürden zu überwinden.

Nach 1945 ging es den westdeutschen Unternehmen darum, im Zuge des Wiederaufbaus auch die Wiedereingliederung in den Weltmarkt vorzubereiten, an Kontakte aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg anzuknüpfen, Export- und Marktchancen auszuloten. Reisen waren eine Möglichkeit, um sich direkt im Land über Unternehmen, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik zu informieren, Gespräche zu führen, Messen und Ausstellungen zu besuchen oder Projekte anzubahnen.1 Als führende Industrienation waren die USA nach 1945 Hauptanziehungspunkt für bundesdeutsche Unternehmen, während Japan erst in den 1960er- bzw. 1970er-Jahren als aufstrebende Industrienation größere Aufmerksamkeit fand.

Da Fernreisen zeitaufwändig und teuer waren, beschränkten sie sich auf die Unternehmensleitung bzw. auf leitende Techniker und Ingenieure. Die Reiseeindrücke wurden zumeist unternehmensintern kommuniziert, bisweilen auch über die Grenzen des Unternehmens hinaus – etwa in Periodika und populärwissenschaftlichen Büchern von Verbänden und industrienahen Institutionen. Davon zu unterscheiden sind unveröffentlichte, interne Berichte, die zumeist von der Unternehmensführung, von leitenden Ingenieuren oder Managern angefertigt wurden. Diese sind als Quellen besonders wertvoll, weil sie vergleichsweise offen und unverblümt die Eindrücke und Erfahrungen aus den besuchten Ländern widerspiegeln. Andererseits konnte es aber auch das Ziel sein, die Reiseerfahrungen allen Belegschaftsmitgliedern zukommen zu lassen. Dies geschah in den 1950er-Jahren häufig über die jeweilige Werkszeitschrift, die als Mittel der internen Unternehmenskommunikation eine neue Blüte erlebte – nicht zuletzt angeregt durch die Erfahrungen aus den USA. Es waren vornehmlich Berichte über „Land und Leute“, die neben dem Informations- auch einen Unterhaltungswert haben sollten. Eine noch breitere Öffentlichkeit ermöglichte die Publikation von Reiseberichten in Fachzeitschriften oder Verbandspublikationen. Auffällig ist der große Anteil, den die Autoren der Schilderung allgemeiner Informationen und Länderanalysen einräumten. Dies mag damit zusammenhängen, dass nach den Jahren der Abschließung unter dem Nationalsozialismus, trotz zum Teil langjähriger internationaler Unternehmenskontakte, ein Neuanfang gemacht werden musste. Junge Unternehmer und Manager reisten erstmals in die USA oder nach Japan und sammelten dort ganz neue Erfahrungen. Einige dieser Beobachtungen und Berichte sollen im Folgenden näher untersucht werden.

2![]()

Die Besonderheit solcher Reisen ergibt sich auch aus der Tatsache, dass es deutschen Unternehmern bis etwa 1948 häufig verwehrt wurde, in die USA einzureisen. Ebenso bestanden Vorbehalte, deutsche Unternehmer zu internationalen Tagungen und Konferenzen einzuladen. Zudem waren transatlantische Reisen mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Damit sich die weite Reise lohnte, dauerte der Aufenthalt häufig mehrere Wochen, zum Teil auch Monate. Ende der 1940er- und zu Beginn der 1950er-Jahre – im Zuge des Marshall-Plans und des beginnenden „Kalten Kriegs“ – wurden Amerikareisen ausdrücklich gefördert; sie fanden nun oftmals im Rahmen der von der amerikanischen Regierung getragenen Stipendien oder durch den Marshall-Plan finanzierten Programme des US Technical Assistance and Productivity Program (USTA&P) und der European Productivity Agency (EPA) statt.2 Gefördert wurden vor allem kleinere und mittlere Unternehmen, während die Großunternehmen zum Teil über jahrzehntelange Auslandskontakte verfügten, die nach 1945 reaktiviert werden konnten. Auf deutscher Seite fungierte das „Rationalisierungskuratorium der Deutschen Wirtschaft“ (RKW) als Ansprechpartner für die Unternehmen. Das RKW war 1921 gegründet und nach dem Zweiten Weltkrieg unter Beteiligung von Wirtschaft, Gewerkschaften und Verwaltung erneuert worden. Es firmierte zudem als Deutsche Produktivitätszentrale der European Productivity Agency in Zusammenarbeit mit dem USTA&P.

Die frühen Amerikareisen nach 1945 erscheinen wie eine Mischung aus der adeligen „Grand Tour“, bei der es auch um Fragen der kulturellen Kompetenz und Etikette ging, und der bürgerlichen Bildungsreise, bei der die Horizonterweiterung, Bildung und Selbstaufklärung im Mittelpunkt standen.3 Tatsächlich rechnete das RKW wohl mit zahlreichen unerfahrenen Amerikabesuchern, die man mit einer Art Reisebdquo;Knigge“ auf Unbekanntes und Fremdes vorbereiten musste. So wurden die Reiseteilnehmer darauf hingewiesen, dass sie in erster Linie Vertreter der westdeutschen Wirtschaft und nicht ihrer Firma seien. Sie wurden ermahnt, im Umgang mit amerikanischen Reportern Zurückhaltung zu üben – insbesondere bei Äußerungen zu den politischen Verhältnissen in Deutschland, aber auch in den USA: „Enthalten Sie sich […] der öffentlichen Kritik amerikanischer Einrichtungen, man empfände sie in Amerika als taktlos.“4 Selbst Kleider- und Trinkgeldfragen wurden bis ins Detail geregelt – wohl ausgehend von der Annahme, dass die Etikette bei US-Reisen eine maßgebliche Rolle spielen würde, ausreichende Kenntnisse darüber jedoch nicht von allen Reiseteilnehmern erwartet werden konnten.

Das RKW verlangte von den Teilnehmern einer geförderten Reise die Anfertigung von Berichten, die dann in der eigenen Schriftenreihe des RKW-Auslandsdienstes publiziert wurden. So entstand eine Serie von fast 100 Heften, die zu einem Großteil Reiseerfahrungen aus den USA enthalten und heute aufschlussreiche Quellen für damalige Wahrnehmungsmuster sind. In Heft 20 aus dem Jahr 1953 zum Thema „Produktivität in den USA“, an dem neben dem RKW-Geschäftsführer Herbert Krippendorff unter anderem Willy van Delden, Vorstandsmitglied der Westfälischen Jutespinnerei, und Adolph Jungbluth, Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor der Hüttenwerke Salzgitter AG, mitgearbeitet hatten, heißt es einleitend: „Im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen nicht die technischen Leistungen, die auf irgendeinem Gebiet erreicht wurden, sondern die Geisteshaltung, die hierzu die Voraussetzung bildet. Hervorzuheben ist das allgemeine Bewußtsein und die verbreitete Erkenntnis, daß man freiwillig und gutwillig zusammenarbeiten muß, daß eines nicht ohne das andere wachsen und gedeihen kann. Das Einpflanzen dieser Kenntnisse und die Entwicklung der entsprechenden Charaktereigenschaften nehmen [in den USA] bereits in der Schule einen breiteren Raum ein. Sie erzeugen die Vorstellungswelt der freien amerikanischen Wirtschaftsform, die von den Unternehmerverbänden, den Gewerkschaften und Regierungsstellen gemeinsam gepflegt wird. Nicht die zwingende Vorschrift, sondern der verständnisvolle Service, die aufklärende Beratung bilden den Weg, den Anschauungen allgemeine Anerkennung zu verschaffen.“5

3![]()

Es ging also weniger um klassische Fragen der Massenproduktion, der Standardisierung und der Löhne – der Begriff „Fordismus“ etwa taucht in diesem Heft gar nicht auf –, sondern um einen Einstellungswandel und eine neue Denkweise in Anlehnung an den „American Way of Life“. Schwerpunktmäßig widmete sich der RKW-Bericht den amerikanischen Produktivitätssteigerungen; in den Vordergrund stellte er Fragen der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, des guten Betriebsklimas, der „Human Relations“ und der „menschlich harmonischen Atmosphäre“. So hielten die Autoren beispielsweise fest: „Unzweifelhaft sind […] die sozialen Kämpfe in [den] USA weniger ideologisch beeinflußt als in Europa, sondern bei den Sozialpartnern sachlich orientiert mit einer deutlichen Betonung der Leistung.“6 Dies hatte aus Unternehmersicht vorbildlichen Charakter in einer Zeit, als in der Bundesrepublik intensiv über Fragen der Mitbestimmung gestritten wurde. Vielen Unternehmern erschien ein solcher Streit als Ausdruck überkommener klassenkämpferischer Einstellungen, welche es mit Blick auf die USA und die dort vorherrschenden produktivitäts- und leistungsorientierten Modelle partnerschaftlicher Zusammenarbeit zu überwinden galt.

Gleichwohl waren amerikanische Unternehmen auch Anlaufstation und Orientierungsrahmen für deutsche Unternehmer, um die nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene „technologische Lücke“ zwischen deutschen und amerikanischen Unternehmen zu schließen. Die Chemieindustrie übernahm neueste amerikanische Methoden der Synthesekautschukherstellung, und Volkswagen orientierte sich an der Fließfertigung und Automatisierung amerikanischer Automobilhersteller. Ein früher Besuch bei der amerikanischen Reifenfirma General Tire (1948) brachte für Continental die Ursachen der amerikanischen Überlegenheit auf den Punkt: „Ein Vergleich mit unserer Fabrik fällt für uns sehr ungünstig aus, da wir pro Mann und Stunde nur etwa ein Drittel der angeblich erforderlichen Mindestleistung von 20 Pfund pro Mann und Stunde erreicht haben.“7 Dabei wird deutlich, dass die Orientierung an amerikanischen Management- und Produktionsmethoden sowie Technolo-gien eine sehr selektive war. Man orientierte sich nicht am Modell des „Fordismus“, welches, vereinfacht ausgedrückt, aus einer Mischung von Fließfertigung und Automatisierung, hohen Löhnen und wirtschaftsfriedlichen industriellen Beziehungen bestand, sondern adaptierte realistischerweise einzelne Aspekte aus unterschiedlichen Bereichen, die mit dem „deutschen Modell“ des Korporatismus – seit 1951 in Form der betrieblichen Mitbestimmung – kompatibel sein mussten.8

Neben Fragen der Technik, Produktion und der industriellen Beziehungen spielten für die deutschen Besucher auch Markt- und Verkaufsstrategien eine wichtige Rolle. Die von Henkel herausgegebenen „Blätter vom Hause“ veröffentlichten bereits 1950 einen umfangreichen USA-Reisebericht der Verkaufsdirektoren Karl Anton Fuchs und Walter Kobold. Im Unterschied zum späteren Vorstandsvorsitzenden Konrad Henkel, der schon mehrfach die USA bereist hatte, um sich über neue Technologien und Produktionsverfahren, über Absatzmöglichkeiten und die Wettbewerbsfähigkeit von Henkel auf dem amerikanischen Markt zu informieren,9 beschritten Kobold und Fuchs im wahrsten Sinne des Wortes „Neuland“.

4![]()

Titelblatt der Henkel-Werkszeitschrift „Blätter vom Hause“ (Doppelheft 5/6, 1950),

oben rechts: Henkel-Zentrale in Düsseldorf,

unten rechts: Henkel-Verkaufsdirektoren Fuchs und Kobold mit amerikanischem Straßenkreuzer. Die Landkarte zeigt ihre Reiseroute.

(Quelle: Konzernarchiv der Henkel KGaA)

(Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken.)

Der Reisebericht nahm den Charakter einer Abenteuer-Fortsetzungsgeschichte an; die folgende Ausgabe stand unter der Überschrift: „25.000 km in sechs Wochen – zu Lande – zu Wasser und in der Luft“. In der Tat scheinen sich die beiden Autoren als Abenteurer gefühlt zu haben: „Wir sitzen in der wundervollen, großen, viermotorigen Maschine, wir sind über den Wolken, haben herrlichen Sonnenschein und müssen die grünen Brillen aufsetzen. Flug nach Amerika! Vor zehn Jahren schon war eine solche Reise geplant, damals allerdings mit dem Schiff. Fahrkarten lagen schon in der Schublade [...] aber es kam anders [...] Krieg nämlich. Und nun, nach zehneinhalb Jahren, sind wir soweit. Mein Freund und Kollege Kobold und ich fliegen. Endlich!“10 Schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts verfügte Henkel über gute Beziehungen zu amerikanischen Unternehmen wie Procter & Gamble oder Colgate Palmolive. Noch 1939 war eine Henkel-Delegation zu Procter & Gamble gereist, bevor der Zweite Weltkrieg die engen Amerikabeziehungen für ein Jahrzehnt unterbrach. Nach dieser Zäsur – Krieg und NS-Herrschaft werden als eine Art Zwischenfall bagatellisiert – nahmen die Henkel-Manager den ersten Amerikabesuch als eine Besonderheit war und registrierten jedes Detail der Reise. Bereits der Flug wurde genau beschrieben, vom „Fasten Belt“ vor dem Start über die „schönen Stewardessen“ bis hin zur Landung in New York. Dort beeindruckten das Empire State Building, das gute Essen, das „special American Breakfast“, die Bedienung und vor allem die Zigarrenverkäuferinnen, „sehr reizende, sehr schöne, rassige und ansprechende junge Mädchen, die in vollendeten Damenkleidern – wir wünschten, unsere Muttis hätten auch solche! – in der graziösesten Weise die Zigarren und Zigaretten anzubieten pflegen“. Für die Verkaufsdirektoren war „das Eindrucksvollste von unserem ganzen Besuch: die Bedienung. Nochmals Bedienung, und dann noch einige Male immer wieder und immer wieder Bedienung. Der Tisch fliegt sozusagen weg, wenn wir kommen, um uns in Ruhe Platz nehmen zu lassen. Dann wird er wieder hergebracht, und dann geht’s los. Kellner in roten Jacketts, Gehilfen der Kellner in dunklen Uniformen, Kapitäne – sprich Oberkellner – in Schwarz, Toast-Servierer mit brennendem Feuer vor dem Bauch in Weiß, Butler, die für die Getränke sorgen, mit schwerer, silberner Kette um den Hals – und allem, was da noch dran hängt – in grünem Frack.“11 Von so viel Pomp und Luxus waren die beiden Deutschen beeindruckt – zu einer Zeit, als in der Bundesrepublik vom „Wirtschaftswunder“ noch keine Rede war und der nach der Währungsreform einsetzende Aufschwung dem größten Teil der Bevölkerung nur eine bescheidene Lebensführung ermöglichte.

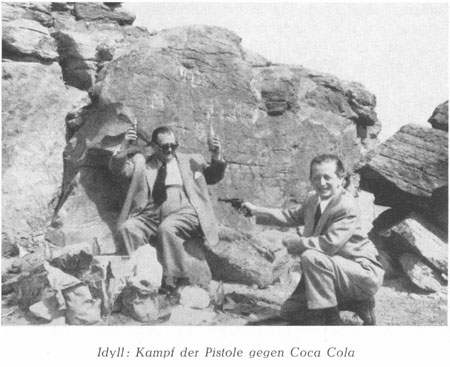

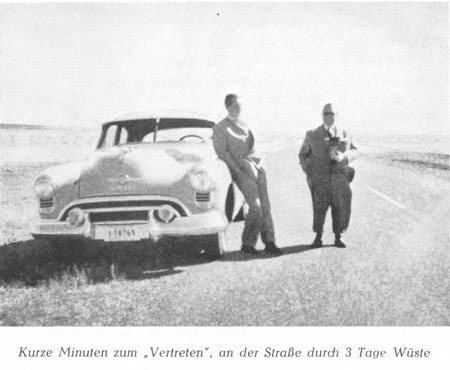

Auf ihrer mehrwöchigen Reise erkundeten die Henkel-Manager das riesige Land auch per Automobil, und bisweilen hat es den Anschein, als wollten sie geradezu die Klischees über Amerika bestätigen. Alles hielten sie mit der Kamera fest: die großen Städte mit ihren Wolkenkratzern, die Weite des Landes, Straßenschluchten und riesige Automobile, Indianer, Pistolen und Coca Cola.

Deutsche Manager posieren im „Wilden Westen“.

(aus: „Blätter vom Hause“, Doppelheft 5/6, 1950, S. 167;

Konzernarchiv der Henkel KGaA)

Fuchs und Kobold mit einem US-Straßenkreuzer.

(aus: „Blätter vom Hause“, Doppelheft 5/6, 1950, S. 167;

Konzernarchiv der Henkel KGaA)

Vergleichbare Reiseberichte, die den alltäglichen Beobachtungen einen Vorzug vor den engen beruflichen Interessen gaben und vor allem dazu dienten, den daheimgebliebenen Mitarbeitern ein positives Amerikabild zu vermitteln, finden sich in fast allen Werkszeitschriften deutscher Großunternehmen der 1950er-Jahre. Diese Art der Wahrnehmung war Ausdruck der Bewunderung für ein Land, das auf allen Gebieten – vom Militär über die Wirtschaft und die Unternehmen bis hinein in den Alltag – Neues, Außergewöhnliches und Erfolgreiches zu bieten hatte und deutschen Besuchern damit als überlegenes Vorbild erschien.

5![]()

So berichtete der spätere Leiter der Bayer-Sozialabteilung, Paul-Gert von Beckerath, der im Jahr 1954 mit Hilfe eines Stipendiums der amerikanischen Regierung fast drei Monate in den USA verbrachte, in der Zeitschrift „Unser Werk“ über das „Land der Kontraste“ und das „Land der Veränderung“. Er schrieb auch über die Erziehung in den USA – etwa darüber, dass sich „der junge Amerikaner oder die junge Amerikanerin viel freizügiger und gelöster seinem Mitmenschen, vor allem auch den Erwachsenen gegenüber [bewegt] als bei uns. Im Grunde lassen sich alle Erziehungs-Bestrebungen in Amerika auf einen Nenner bringen: Erziehung zur Demokratie.“12 Der Begriff „education“ hatte laut Beckerath einen „ganz anderen Sinn […] als unser Wort ‚Bildung‘ […]. Der Glaube des Amerikaners an die Formbarkeit des Menschen geht wesentlich weiter als bei uns. [...] In der europäischen und amerikanischen Auffassung zu dieser Frage stehen sich zwei Extreme gegenüber. Vielleicht liegt die Wahrheit zwischen beiden.“13

Auch wenn die hier zitierten Reiseberichte leitender Manager von Henkel und Bayer vor allem allgemeine Eindrücke und Beobachtungen wiedergeben, die nicht in erster Linie auf eine praktische Umsetzung im jeweiligen Unternehmen abzielten, so fallen doch die Affinitäten der Henkel-Verkaufsdirektoren zu Fragen von Service und Dienstleistungen sowie des Leiters der Bayer-Sozialabteilung zu Erziehungsfragen auf. Die scheinbar oberflächlichen Amerikaerfahrungen hatten indirekt durchaus Konsequenzen für die unternehmerische Praxis, betrachtet man beispielsweise den großen Einfluss amerikanischer Werbe- und Marketingstrategien bei Henkel oder Transfers der amerikanischen Human-Relations-Bewegung für die industriellen Beziehungen bei Bayer.14

Hier deutet sich bereits an, dass sich der Charakter transatlantischer Reisen spätestens seit Mitte der 1950er-Jahre änderte. Das Reiseprogramm zeichnete sich durch einen zunehmenden Pragmatismus und ein gezieltes Verwertungsinteresse aus. Auch die Häufigkeit der Auslandsreisen stieg an. Dietrich von Menges als Vorsitzender der Ferrostaal AG hatte Mitte der 1960er-Jahre bereits 16 große Reisen absolviert, vornehmlich in die USA. Frederico Engel von der Hüls AG kam auf insgesamt etwa 60 USA-Reisen in seinem Berufsleben.15 Dementsprechend wurden die Reiseberichte immer sachlicher. Die blumigen Schilderungen der frühen 1950er-Jahre finden sich selbst in den Werkszeitschriften der 1960er-Jahre kaum noch, und auch die internen Berichte an den Vorstand verzichteten nun vollkommen auf ausschmückende Einleitungen über Land und Leute. Sie gewannen mehr und mehr den Charakter technischer und wirtschaftlicher Fachberichte. Um 1970 verblasste die Attraktivität Amerikas für westdeutsche Unternehmen. Einerseits waren Amerikareisen zur Routine geworden, andererseits war die „technologische Lücke“ in zahlreichen Branchen weitgehend geschlossen worden, so dass Deutsche und Amerikaner auf dem Weltmarkt zunehmend als Konkurrenten agierten. Zwar kamen auch weiterhin wichtige Anregungen und Neuerungen aus den USA (etwa auf dem Gebiet der Datenverarbeitung), doch richtete sich der Blick nicht mehr vornehmlich nach Westen, sondern verstärkt auch in Richtung Fernost.

6![]()

2. „Japanisches Wesen“, Kimonos und Meiji-Tempel

Japan-Reisen von Unternehmern aus der Bundesrepublik begannen erst etwa zehn Jahre nach den USA-Reisen. Im Prinzip hatten deutsche Japan-Reisen aber eine lange Tradition: Vertreter großer Unternehmen wie Siemens oder Mannesmann suchten seit Ende des 19. Jahrhunderts auch im Fernen Osten neue Märkte und Absatzmöglichkeiten. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es dann zunächst japanische Unternehmer, die sich in der Bundesrepublik über neue Technologien und Produktionsmethoden informierten.

Einer der ersten deutschen Unternehmer, die nach 1945 Japan bereisten, war 1959 Hans Erich Freudenberg, Inhaber einer leder- und kunststoffverarbeitenden Firma aus Weinheim. Japan war für ihn unbekanntes Terrain, und er schilderte in einem 37 Seiten starken Reisebericht ausführlich seine Eindrücke von Land und Leuten, Sitten und Gewohnheiten, von Familie, Land- und Forstwirtschaft sowie dem Kultur- und Bildungswesen in Japan.16 Ähnlich wie die frühen Amerikareisen waren auch Japanreisen teuer und dementsprechend dem Top-Management vorbehalten. Den Reisenden eröffnete sich – hier gleichen sich zum Teil die Aussagen – eine völlig neue Welt. Doch waren Japanreisen in viel stärkerem Maße als Amerikareisen ein Kulturschock, auf den die Unternehmer kaum vorbereitet waren. Mit einem quasi-ethnologischen Blick nannte Freudenberg Merkmale des „japanischen Wesens“ – etwa die „Reinlichkeit“, die „Anspruchslosigkeit“, die „Empfindlichkeit“ oder auch ein geringes Interesse an „efficiency“. Während sich die Amerikareisenden in den meisten Fällen beeindruckt und bewundernd äußerten, klingen die Bemerkungen über „die Japaner“ häufig geringschätzig und despektierlich. Die USA waren die führende Industrienation, Japan wurde bestenfalls als Schwellenland gesehen. „Die Küchen sind ungemein primitiv. In etwas besseren Häusern gibt es Bäder, aber im allgemeinen werden die überall in reicher Zahl vorhandenen öffentlichen Bäder benutzt. [...] Das Fehlen jeglicher Heizungen ist ausschließlich auf die Armut zurückzuführen. Man hat im allgemeinen kleine Kohlebecken, auf denen ein Teetopf steht. Das ist die einzige Wärmequelle.“17 Solche Äußerungen erinnern an Alltagsbeschreibungen aus Entwicklungsländern, bestenfalls an Armutsschilderungen aus der Zeit der Weimarer Republik.

Wiederum geht es auf den ersten Blick nur um Alltagsphänomene, doch verfolgte Freudenberg das weiterreichende Ziel, die Japankenntnisse in der Bundesrepublik zu erweitern und das Land als Handelspartner wiederzuentdecken. Dabei spielten auch die USA eine wichtige Rolle. Freudenberg konnte darauf verweisen, dass die Amerikaner schon frühzeitig nach 1945 wieder Wirtschaftskontakte nach Japan aufgenommen hatten, während die deutsche Industrie Berührungsängste zeigte: „Die US-Amerikaner gaben mit vollen Händen Geld und sorgten dafür, daß es wieder zurückfloß. Darüber hinaus bauten sie die einmal begonnenen Beziehungen systematisch aus, ohne den Versuch zu machen, auf $-Basis bleibende Exportbeziehungen anzuknüpfen. Sie entwickelten in bedeutendem Maße das Instrument der Lizenzverträge mit und ohne Beteiligungen.“18 Auch für die deutsche Industrie, nicht zuletzt für sein eigenes Unternehmen, sah Freudenberg in engeren Kontakten zu Japan große Chancen und ein erhebliches Wirtschaftspotenzial. „Japan ist noch lange kein westliches Land“, stellte er in seinem Bericht der ersten Japanreise abschließend fest, „wenn es sich auch äußerlich so zeigen mag. Es leben zwei Welten nebeneinander, voller Widersprüche, unverdauter Eindrücke unverstandener Parolen, unharmonischen Verhaltens. Man sieht noch nicht, wie die Synthese Ost/West sich vollziehen soll, wie eine moderne Industrie-Gesellschaft in asiatischer Enge, kultureller Eigenart und nationaler Einheit und Würde entstehen soll. […] Die 92 Millionen müssen ihren eigenen Weg ihrer Welt entsprechend finden. Wir können ihnen dabei helfen und eine Zusammenarbeit anbieten, die diesen Menschenmassen in ihrer Enge neue Chancen erschließt. [...] Bringen wir den Japanern etwas entgegen, was für alles weitere die Grundlage bilden muß – Verständnis und Vertrauen!“19

7![]()

Freudenbergs erste Japanreise von 1959 bildete dann tatsächlich die Grundlage für ein intensiveres Engagement des Unternehmens in Japan. Dabei fanden auch Lernprozesse statt. Den frühen, vorurteilsbeladenen und paternalistischen Einschätzungen folgte eine zunehmend differenzierte, vor allem in den 1960er-Jahren zu beobachtende Anerkennung für japanische Wirtschaftsleistungen. Bereits 1960 gründete Freudenberg in Japan die Japan-Vilene Company (JVC), die Vliesstoffe und Kunstleder produzierte und an der Freudenberg als Lizenzgeber mit 30 Prozent beteiligt war. Er partizipierte zudem an der Nippon Oil Seal Industry Company Ltd. Tokio (NOK), die auf dem Gebiet der Dichtungs- und Schwingungstechnik arbeitete. Damit orientierte sich das Unternehmen zugleich an amerikanischen Vorbildern eines Engagements in Japan.20 Der Blick nach Japan – wie er sich in den Reiseberichten darstellt – erfolgte in diesem Fall also über den Umweg USA, die damit sowohl für die Bundesrepublik als auch für Japan eine „reference society“ darstellten.

Der westliche Blick auf Japan –

„liebevoll gepflegte Gartenanlagen und graziöse Frauen im Kimono“.

(Quelle: Archiv Bayer AG, 700-0644-03)

Wie bei den Amerikareisen kam es in der Folgezeit zu einer Routinisierung und Professionalisierung der Japanreisen. Anbieter wie Hapag-Lloyd organisierten Studienreisen für Unternehmer als kombinierte Informations- und Tourismusangebote. Die Studienreise für die kunststoffverarbeitende Industrie nach Japan im Jahr 1960, angekündigt durch einen Prospekt, dessen Titelbild die gängigen Japan-Klischees bediente, führte zunächst drei Tage nach Hongkong, wo vornehmlich Shopping und Besichtigungen auf dem Programm standen, gefolgt von einem dichten Besuchsprogramm in japanischen Unternehmen unter anderem in Tokio und Osaka. Japanreisen waren exotisch und sollten es auch wohl sein, wie folgender Programmauszug zeigt – mit einer bizarren Mischung aus (vermeintlicher) Landeskunde und Fachinformation:

„1. April, Freitag

Frankfurt/Main

Abflug von Frankfurt/Main nach Zürich. Fortsetzung des Fluges mit einem modernen Großraumflugzeug der SWISSAIR nach Hongkong. Die Route führt über Kairo, die Bahrein-Inseln, Karachi, Kalkutta und Bangkok, wo Zwischenlandungen erfolgen.

7. April, Donnerstag

Tokyo

Tokyo ist seit kurzem die größte Stadt der Welt und ein überzeugender Beweis der fortschreitenden Industrialisierung des arbeitsamen japanischen Volkes, das sich trotz dieser Tatsache seine in Jahrhunderten erworbene verfeinerte Kultur bewahrt hat. Mit Japan verbindet sich die Vorstellung von zarten Pastellgemälden, geschmackvoll eingerichteten Teestuben, liebevoll gepflegten Gartenanlagen und graziösen Frauen im Kimono. Dem alten Japan begegnet man trotz starken westlichen Einflüssen überall. Um einen Überblick über die Stadt zu gewinnen, führt vormittags eine Rundfahrt in das Zentrum von Tokyo zum kaiserlichen Palast, zum Parlamentsgebäude, zum Meiji-Tempel und in die Buchlädenstraße. Nachmittags Besuch eines Werkes der Firma Sekisui Chemical Co., Ltd., einem führenden Unternehmen der japanischen Kunststoffindustrie. Dieses erzeugt Polyvinylchlorid-Rohe und -Verbindungsstücke, Plastikfolien, Haushaltswaren, Weichmacher (DOP und DEP), Polyvinyl-Blutyral-Harze, PV-Acetat-Harze, Cellophan- und Vinylbänder, Vinyl-Isoliermaterial, Polyethylen-Rohre und -Schutzfilme. Kunststoff-Einzelteile für verschiedene industrielle Zwecke u.a.m. Betrieblich angewandte technische Verfahren: Extrudieren, Kaladieren, Formblasen, Spritzgießen, Vacuumformen, Blasen [...].“21

Die Japan-Reiseberichte westdeutscher Unternehmer dokumentieren für die 1950er- und 1960er-Jahre trotz ihrer oftmals positiven Intentionen eine große Unwissenheit und Arroganz, die der japanischen Seite nicht verborgen blieb. Dies führte, auf Initiative des japanischen Außenministeriums, unter anderem zur Gründung eines Deutsch-Japanischen Wirtschaftsbüros in Hamburg (1960). Von dort wurden Publikationen herausgegeben – etwa eine eigene „Schriftenreihe Japanwirtschaft“, ein Informationsblatt „Japan-Handel“, ein „Kleiner Japan-Knigge“. Das Büro organisierte zudem Informationsveranstaltungen, Fachseminare und Beratungsdienste für deutsche Unternehmen. „Gerade im Falle Japan waren wir immer wieder erstaunt“, so beschrieb es das Deutsch-Japanische Wirtschaftsbüro um 1970, „mit welcher Unwissenheit Geschäftsleute und Industrielle sich in den uns mentalitätsmäßig so fremden Lebensbereich Ostasien wagen. Unwissenheit, Selbstbewußtsein und […] Überheblichkeit sind gelegentlich kaum erträglich.“22

8![]()

Die aus der Zeit der 1950er- und 1960er-Jahre resultierenden Stereotypen und Vorurteile hatten in der Zeit des „japanischen Wirtschaftswunders“ und der „japanischen Herausforderung“ des Westens wenige Jahre später nicht selten existenzielle Konsequenzen für bundesdeutsche Unternehmen, so etwa für die Kamera- und Elektroindustrie in den 1970er-Jahren sowie die Automobilindustrie in den 1980er-Jahren. 1968 kam Peter Gauers in einer Publikation der Studienreihe „Japanwirtschaft“ zu dem Ergebnis, dass deutsche Unternehmer über die japanischen Verhältnisse noch immer zu wenig wüssten, obwohl sich dort seit 1945 „revolutionäre Änderungen“ vollzogen hätten.23

Dieses Kenntnisdefizit gilt, nicht nur mit Blick auf Japan, zum Teil bis in die Gegenwart und hat oftmals negative Folgen für die Geschäftsbeziehungen. Auf die mangelnde interkulturelle Kompetenz deutscher Unternehmer bzw. Unternehmen reagieren in jüngster Zeit spezialisierte Unternehmensberatungen, die ihren Kunden Trainings in Kommunikations- und Verhandlungsstrategien anbieten. Geschäftsreisen sind inzwischen selbst zu einem Geschäft geworden.

1 Ausführlicher dazu Reinhard Neebe, Überseemärkte und Exportstrategien in der westdeutschen Wirtschaft 1945–1966. Aus den Reiseberichten von Dietrich Wilhelm von Menges, Stuttgart 1991. Dort sind auch zahlreiche Reiseberichte abgedruckt.

2 Dazu ausführlich Christian Kleinschmidt, Der produktive Blick. Wahrnehmung amerikanischer und japanischer Management- und Produktionsmethoden durch deutsche Unternehmer 1950–1985, Berlin 2002, S. 60-106; Ove Bjarnar/Matthias Kipping, The Marshall Plan and the Transfer of US Management Models to Europe. An Introductory Framework, in: dies. (Hg.), The Americanisation of European Business. The Marshall Plan and the Transfer of US Management Models, London 1998, S. 1-17; Bent Boel, The European Productivity Agency: A Faithful Prophet of the American Model?, in: ebd., S. 37-54.

3 Rüdiger Hachtmann, Tourismusgeschichte, Göttingen 2007, S. 43ff., S. 48ff.

4 RKW-Merkblatt für die Teilnehmer an nationalen Studienreisen nach USA im Rahmen des Programms für Technische Hilfeleistung [o.J.], Ex. vorhanden in National Archives, R.G. 469, Mission to Germany. Prod. and T.A. Division. Labor Advisor, Subject Files of the Chief 1952–1954.

5 RKW-Auslandsdienst, Produktivität in USA. Einige Eindrücke einer deutschen Studiengruppe von einer Reise durch USA, München 1953, S. 3.

6 Ebd., S. 37.

7 Zit. nach Kleinschmidt, Der produktive Blick (Anm. 2), S. 149.

8 Vgl. ausführlicher ebd., S. 173-203.

9 Susanne Hilger, „Amerikanisierung“ deutscher Unternehmen. Wettbewerbsstrategien und Unternehmenspolitik bei Henkel, Siemens und Daimler-Benz (1945–1975), Stuttgart 2004, S. 33f.

10 Karl Anton Fuchs/Walter Kobold, Unser Verkaufschef spricht aus USA, in: Blätter vom Hause 28 (1950), S. 79.

11 Dies., 25.000 km in sechs Wochen, in: Blätter vom Hause 28 (1950), S. 133f.

12 Paul-Gert von Beckerath, Ein Blick nach Amerika, in: Unser Werk Nr. 1/1954, S. 14.

13 Ebd., S. 16.

14 Siehe dazu ausführlicher Kleinschmidt, Der produktive Blick (Anm. 2), S. 178-182, S. 236-241.

15 Neebe, Überseemärkte (Anm. 1), S. 7; Kleinschmidt, Der produktive Blick (Anm. 2), S. 98.

16 Archiv Freudenberg, 3/01038, Japan 1959 (Eine Deutung aus den Notwendigkeiten), von Hans Erich Freudenberg, August 1959.

17 Ebd., S. 12f.

18 Ebd., S. 27 sowie S. 13-21.

19 Ebd., S. 36 f. Als Aufforderung von Deutschen, die 1959 ja selbst erst einmal um neues Vertrauen in der Welt werben mussten, klingt dies aus heutiger Sicht hochgradig ironisch.

20 Ausführlicher dazu Kleinschmidt, Der produktive Blick (Anm. 2), S. 336-341.

21 Archiv Bayer AG, 700-0644-03.

22 Deutsch-Japanisches Wirtschaftsbüro 1960–1970, Hamburg o.J. [um 1970], S. 5.

23 Peter Gauers, Japan im Wettbewerb, Hamburg 1968, S. 5.

![]()