1. Einflussreiche Fotos – einige Beispiele

2. Fotografische Grenzüberschreitungen im Kalten Krieg

3. „Lasst doch das Mädchen mitfahren“

4. „Mit einer gewissen Freundlichkeit“ –

Fotografie als teilnehmende Beobachtung

5. Technik, Kreativität und Glück

6. „Gute Bilder für die Zeitung machen“ – Die Tätigkeit für die „FAZ“

Wie kaum eine andere deutsche Fotografin hat Barbara Klemm (geb. 1939) das Zeitgeschehen der letzten Jahrzehnte mit der Kamera begleitet. Von 1970 bis 2004 als feste Redaktionsfotografin der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) tätig, hat sie zahllose Ereignisse und Personen der deutschen und internationalen Politik und Kultur bildlich festgehalten - ohne die im Fotojournalismus nicht selten anzutreffende Sensationsgier, sondern mit Gespür für Nuancen und Respekt vor den fotografierten Menschen.1 Auch wer auf die kleine Zeile „Foto Barbara Klemm“ bei der Lektüre der „FAZ“ noch nie geachtet haben mag, wird viele ihrer Fotos kennen, weil sich diese von der üblichen Bilderflut abheben und Zeitgeschichte prägnant auf den Punkt bringen. Barbara Klemm hat etliche Auszeichnungen erhalten, zum Beispiel den Erich-Salomon-Preis der Deutschen Gesellschaft für Fotografie. Das folgende Interview, das Irmgard Zündorf und Jan-Holger Kirsch am 19. Februar 2005 in Berlin führten, kreist um die Fotografie als Modus der (Geschichts-)Beobachtung, um praktische Erfahrungen des Fotojournalismus und nicht zuletzt um die kleinen Zufälle, die für gute Bilder ebenso essentiell sind wie das handwerkliche Können.

Unmittelbar vor diesem Gespräch haben wir die Ausstellung zu Willy Römer (1887-1979) im Deutschen Historischen Museum besucht. Wie nehmen Sie als Fotografin diese Ausstellung wahr? Römer, einem sehr bedeutenden Pressefotografen vor allem der Weimarer Republik, ging es darum, sowohl politische Schlüsselmomente als auch gesellschaftliche Strukturveränderungen zu beobachten. Selbst wenn die Zeitdistanz zur Weimarer Republik inzwischen recht groß ist, gibt es vielleicht Berührungspunkte mit Ihrer eigenen Arbeit.

Die Ausstellung ist wirklich hochinteressant, weil sie so viele politische und soziale Aspekte aufzeigt. Ich finde es sehr spannend, wie die Leute früher gelebt haben und wie die sozialen Strukturen aussahen; das ist in der Tat etwas, was mich an meiner Arbeit auch interessiert hat und noch interessiert. Aber als Fotograf(in) arbeitet man heute natürlich anders als Willy Römer. Für ihn war es viel schwieriger, mit einer alten Kamera und einem Stativ Straßenszenen zu fotografieren oder politische Ereignisse. Dass er trotz dieses Handikaps zu so tollen Aufnahmen gekommen ist, das ist schon sehr bewundernswert. Heute haben wir es in technischer Hinsicht leichter als Römer mit seiner großen Plattenkamera, aber es gibt auch viel mehr Fotografen, die besonders bei politischen Ereignissen um die Motive kämpfen. Außerdem sind die Sicherheitsvorkehrungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel schärfer geworden, so dass wir an bestimmte Ereignisse nicht mehr so nah herankommen, wie es zur Weimarer Zeit möglich war.

2![]()

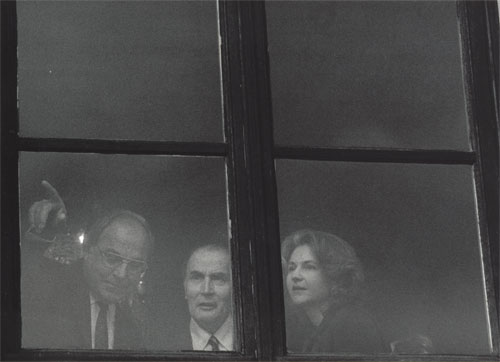

Theodor W. Adorno, Institut für Sozialforschung, Frankfurt a.M. 1969

1. Einflussreiche Fotos – einige Beispiele

Sie haben ja über mehrere Jahrzehnte hinweg für die „FAZ“ gearbeitet. Haben Sie bei dieser langen Tätigkeit bestimmte Lieblingsthemen gehabt? Gibt es aus heutiger Sicht bestimmte Fotos, die Ihnen besonders viel bedeuten?

Wenn ich über die Bilder in zeitlicher Reihenfolge etwas sagen soll, dann würde ich mit dem Foto von Adorno mit dem Polizisten und den Studenten anfangen. Es entstand 1969 und wurde ein Schlüsselbild der Studentenrevolte. Ein anderes ganz wichtiges Bild, mit dem ich das erste Mal auch politisch etwas erreicht habe - was leider sehr selten geschieht -, war ein Foto aus dem Bundestagswahlkampf 1969, als die NPD mit Saalschutz aufgetreten ist. Bei einer Veranstaltung in Frankfurt gab es ganz fette Ordner, die ich fotografiert habe, wirklich miese Typen. Das Bild wurde zuerst natürlich in der „FAZ“ veröffentlicht, dann im „Spiegel“ und in der gesamten europäischen Presse nachgedruckt. Außenminister Walter Scheel hat damals gesagt, ich hätte mit dem Foto mehr als alle Parteien dazu beigetragen, dass die NPD an der Fünfprozenthürde scheiterte.

NPD-„Saalschutz“, Frankfurt a.M. 1969

Das wiederum hat es mir ermöglicht, für das Treffen von Scheel und Breschnew 1973 eine Poolkarte zu bekommen (die man brauchte, um als Journalist überhaupt irgendwo eingelassen zu werden). Im Auswärtigen Amt hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, dass diese Poolkarte dieselbe Farbe hatte wie die für das Mittagessen mit Brandt und Breschnew. Da habe ich gedacht, ich probiere es - und es ist mir geglückt, zu dem Vorgespräch hineinzukommen, wo dann alle Termine umgelegt wurden. Außer mir gab es nur noch einen Vertreter vom Bundespresseamt (das überall dabei ist), einen dpa-Fotografen und zwei Russen, aber sonst kein Kamerateam. Ich habe mit zwei Kameras gearbeitet, auf der einen ein Tele-, auf der anderen ein Weitwinkelobjektiv. In solchen Situationen hat man immer Angst, dass man hinausgeworfen wird, dass es nur ein paar Minuten geht. In diesem Fall - es war mein erstes politisches Großereignis - habe ich Glück gehabt, und ein Ergebnis war das Bild von Brandt und Breschnew, das für die Ostverträge und die ganze politische Entwicklung steht.

3![]()

Leonid Breschnew, Willy Brandt, Bonn 1973

Natürlich habe ich auch auf allen Parteitagen fotografiert; da konnte man früher lange Studien treiben. Zum Beispiel entstand beim CDU-Parteitag 1971 ein Bild vom scheinheilig grinsenden Hans Filbinger, das Klaus Staeck auch zu einem Plakat verarbeitet hat.2 Beim SPD-Parteitag 1973 habe ich Willy Brandt und Helmut Schmidt zusammen aufgenommen - jeder guckt in eine andere Richtung, und trotzdem sind sie wie ein Januskopf verbunden. Besonders aussagekräftig ist auch das Foto vom konstruktiven Misstrauensvotum gegen Brandt 1972, wie Rainer Barzel da in seinen Stuhl zurücksackt und es kaum fassen kann, dass er es nicht gepackt hat.

Hans Filbinger, CDU-Parteitag, Saarbrücken 1971

Diese Bilder und noch viele andere sind gleichsam zu Ikonen der Zeitgeschichte geworden - zum Beispiel auch Ihr Foto Joschka Fischers bei der Vereidigung 1985 in Hessen, als erster Minister in Turnschuhen. Inwieweit war Ihnen bei solchen Aufnahmen schon im Moment des Fotografierens bewusst, dass es ein historisch besonders markantes Foto werden könnte?

Bei Fischer war klar, dass man da nicht bloß Joschka Fischer beim Eid aufnimmt, sondern dass die Füße mit im Bild sein müssen. Es war das erste Mal, dass sich jemand so etwas geleistet hat, also derart gegen die Kleiderordnung verstoßen hat, gegen die Etikette. Das passte natürlich zu Joschka - heute würde er sich das wohl zweimal überlegen; er hat sich ja vollkommen verändert. Ja, in solchen Fällen weiß man schon um die Bedeutung der Situation, aber manchmal kann man es auch nicht abschätzen, dass ein bestimmtes Bild besonders wichtig werden wird.

4![]()

Ministervereidigung von Joschka Fischer, Holger Börner, Wiesbaden 1985

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?

Die Fotos mit Günter Guillaume, der bei Auftritten mit Bundeskanzler Willy Brandt stets in der zweiten Reihe agierte, haben nach seiner Enttarnung eine ganz neue Bedeutung bekommen.

2. Fotografische Grenzüberschreitungen im Kalten Krieg

Schon seit den 1970er-Jahren sind Sie regelmäßig nach Osteuropa gefahren und auch in die DDR. Mit welchen Schwierigkeiten war das journalistische Fotografieren in realsozialistischen Staaten verbunden? Sind Sie zum Beispiel von Leuten begleitet worden, die Sie kontrolliert haben?

In der DDR war es zunächst so, dass man als Journalistin zur Leipziger Messe oder zur Ostsee-Woche nach Rostock reisen durfte, wenn man einen Visumantrag stellte. Dann konnte man sich aber nur in der jeweiligen Stadt frei bewegen, ohne dass man einen Aufpasser dabei hatte. Inwieweit man unbemerkt überwacht wurde, weiß ich nicht. Ich bin jedenfalls immer geschlendert und habe auf der Straße fotografiert, was es zu sehen gab. In Leipzig waren wir auch im Hochleistungszentrum für Sportler; dort habe ich 1970 ein Mädchen an den Ringen aufgenommen. Oder ich bin in eine Schule hineingegangen und habe im Flur fotografiert. Ich habe es einfach probiert, und es gab ganz selten Ärger.

5![]()

Deutsche Hochschule für Körperkultur, Leipzig 1970

Einmal, es war 1972, bin ich bei einem Messebesuch hinausgeworfen worden. Bevor Honecker seinen Rundgang mit dem Politbüro machte, wurden die Hallen aus Sicherheitsgründen immer abgeriegelt. Als ich zu einer geschlossenen Halle kam, bin ich die Längsseite entlanggegangen, habe jede Türklinke heruntergedrückt - und eine ging auf. Ich kam hinter einem Biertresen heraus und hörte Applaus in der Nähe. So kam ich zum offiziellen Rundgang dazu und habe neben meinen männlichen DDR-Kollegen fotografiert. Das ging fünf Minuten gut - dann merkte ich, wie mir jemand in die Kamera guckte, ganz schnell den Ausweis verlangte und mich vor die Tür setzte. Aber er hat mir den Film nicht abgenommen, und in der nächsten Tiefdruckbeilage („Bilder und Zeiten“) hatten wir eine ganze Seite mit dem DDR-Politbüro.

Beim 30. Jahrestag der DDR 1979 hatte ich eine Akkreditierung für den Palast der Republik. Hinterher mussten die Westfotografen auf die andere Seite der Straße Unter den Linden, um den Fackelaufmarsch zu fotografieren, aber die Tribüne mit der Prominenz war auf der gegenüberliegenden Seite, also war nichts zu sehen von all den Ostblock-Bonzen. Deshalb bin ich den Gästen nachgelaufen, die aus dem Palast der Republik herauskamen, aber ich hatte keine Ahnung, wo sie hingehen würden, und landete plötzlich vor der Tribüne. Da ging das Antichambrieren mit den Sicherheitsleuten los, die merkten, dass ich auf die andere Seite gehörte, und mich wegschicken wollten. In solchen Fällen habe ich eine freundliche Penetranz, und das Ganze zog sich über eine Stunde hin. Irgendwann kam jemand und sagte: „Frau Klemm, fotografieren Sie mal, aber stören Sie die Kollegen nicht.“ In dem Moment standen alle oben vor mir auf der Bühne - Schiwkow, Gierek, Kádár, Husák und Honecker. Ich bekam die ganze Ostblock-Führung auf ein Bild, alle gleich aussehend mit denselben Hüten auf und mir freundlichst in die Kamera lächelnd. Auf dem Rückweg von der Veranstaltung wusste ich genau, dass mir ein tolles Bild geglückt war, und die drei, vier Stunden in der Kälte waren vergessen.

30. Jahrestag der DDR mit den Ostblockführern, Berlin 1979

In Polen war es anders. 1970 hatten wir einen Dolmetscher, der gleichzeitig auch auf uns aufgepasst hat. Ich war mit einem jungen Redakteur an die Oder-Neiße-Grenze geschickt worden, und es war ziemlich mühsam, weil der Dolmetscher sehr genau beobachtet hat, was ich fotografierte. Dem bin ich entgangen, indem ich vor dem Frühstück schon das Hotel verlassen und Bilder gemacht habe und dann rechtzeitig wieder zurück war. Dem Redakteur ist es auch wunderbar gelungen, unseren Begleiter mit Fragen abzulenken - so konnte ich fotografieren. In Polen konnte ich nach langem Insistieren sogar in ein Bergwerk einfahren und die Arbeitsbedingungen unter Tage kennenlernen. Ich habe gesehen, unter welchen Strapazen die Stempel von Hand gesetzt wurden und wie schnell das gehen musste, damit nichts nachbrach. Licht gab es nur durch die Grubenlampe, die ich oben auf dem Helm trug; das war ein wahnsinnig schwieriges Fotografieren. Als ich oben wieder ankam, dachte ich, ich hätte mindestens 10 Loren mit Kohle gefüllt, so erschöpft war ich. Zu erleben und zu zeigen, wie die Leute dort arbeiten mussten, war mir ungemein wichtig.

6![]()

Kohlengrubenarbeiter, Katowice, Polen 1971

In Russland sind wir 1978 mit dem Auto von Moskau nach Kiew gefahren. Es war ein russischer Dolmetscher dabei, der schrecklich gelangweilt war und bei allen Fotowünschen sagte, dass es nicht gehen werde. Da entgegnete ich ihm: „Ich glaube, Sie werden das möglich machen, dafür haben wir Sie nämlich dabei.“ Es war ein ziemlicher Kampf. Auch in China kostete das Aushandeln wahnsinnige Kraft. Ich war dort mit einer reizenden Dolmetscherin unterwegs. Als wir an Lehmdörfern vorbeigefahren sind und ich ihr immer wieder sagte, dass ich aussteigen und fotografieren wolle, hat die Kleine irgendwann geantwortet, dass es nicht gehe. Da musste ich mich zurücklehnen und konnte nichts machen. Solche Geschichten gehören einfach dazu, und meist kommt man dann doch zu Fotos, wenn auch zu anderen als den eigentlich beabsichtigten.

3. „Lasst doch das Mädchen mitfahren“

In der Pressefotografie gibt es ja eine deutliche Männerdominanz. Mussten Sie sich gegenüber Ihren männlichen Kollegen erst ein Standing erarbeiten, um ernstgenommen zu werden? Und inwieweit spielt es eine Rolle, ob eine Frau hinter der Kamera steht - bringt es eventuell andere Perspektiven mit sich?

Das Standing musste ich mir schon erarbeiten, das ist richtig. Die Zeitung bekam ja auch von allen Agenturen und von freien Fotografen Bilder herein, und meine Arbeiten mussten sich gegenüber der Konkurrenz behaupten. Am Anfang war es ein enormer Druck. In der Tat war ich bei großen politischen Anlässen fast die einzige Frau unter den Fotografen. Das war auch ein Plus, weil die Politik ebenfalls eine Männerdomäne war und die Politiker ganz gern mal eine nette junge Frau sahen. Sie machten es mir vielleicht einen Hauch leichter, mit der Kamera an sie heranzukommen. Das war zum Beispiel bei Breschnew so: Wie mir die Russen hinterher erzählten, hat er sich gefreut, dass endlich mal eine Frau dabei war, und hat sich für mich zusammen mit Brandt in Positur gestellt.

7![]()

Mitunter bin ich als Fotografin an Bilder gekommen, obwohl ich eigentlich nicht zugelassen war. Bei der Eröffnung der Leipziger Messe, in der Oper, bin ich einmal zusammen mit Honecker, Stoph und zwei russischen Offizieren in den Fahrstuhl gelangt. Ein Sicherheitsbeamter wollte mich zur Seite zerren, aber Honecker sagte: „Lasst doch das Mädchen mitfahren.“ So kam ich oben an und konnte während der Veranstaltung ausgezeichnete Bilder machen. Meine Professionalität wurde immer etwas unterschätzt, und ich fand das ganz wunderbar, weil man dann viel besser arbeiten kann. Im Ostblock bin ich herumgelaufen wie irgendein Amateur oder eine Reisende, die so guckt und mal irgendwo draufdrückt. Sich so weit wie möglich unprofessionell zu verhalten öffnet einem manche Tür.

Im Gedränge auf westlichen Parteitagen hatten die Männer einfach mehr Kraft als ich. Gelegentlich muss man sich mit jemandem auch wirklich hart auseinandersetzen - in einer Wahlnacht habe ich einen sehr unangenehmen Kollegen fast stürzen lassen, weil er immer so gedrückt hat. Ich bin einfach ein Stück zurückgegangen, und er wäre fast ins Leere gefallen. Aber eigentlich ist das nicht meine Art, sondern ich habe mir meinen eigenen Weg gesucht oder war eine Stunde vorher da, damit ich einen bestimmten Platz bekam, den ich haben wollte. Ich glaube, man macht als Frau keine besseren oder anderen Aufnahmen als ein sensibler Mann - das hat mehr mit dem Einfühlungsvermögen zu tun als mit dem Geschlecht. Einen spezifisch weiblichen Blick kann ich in der Fotografie nicht erkennen.

4. „Mit einer gewissen Freundlichkeit“ –

Fotografie als teilnehmende Beobachtung

Bei manchen Ihrer Fotos haben wir uns gefragt, ob es eigentlich ein Schnappschuss oder eine bewusste Komposition gewesen ist. Vielleicht können Sie ein wenig erläutern, inwieweit Ihre Fotos geplant sind oder inwieweit Sie sich auf die Intuition und den Augenblick verlassen.

8![]()

Planung ist bei meiner Art Fotografie kaum möglich. Wenn ich ein Thema gestellt bekomme, überlege ich mir manchmal, wie ich es in den Griff kriegen könnte, informiere mich vorab über die äußeren Bedingungen und lasse mir Material aus unserem Zeitungsarchiv kommen. Aber dann ist die Situation vor Ort oft ganz anders, als man sie sich vorgestellt hat, und Sie müssen sehr schnell, sehr intuitiv reagieren.

Häufig sind es Personen, die mich als Motive am meisten reizen. Manchmal stehen die Figuren plötzlich wie in einer Theaterinszenierung auf der Straße, obwohl kein Mensch sie so hingestellt hat - um das zu erwischen, muss man sehr schnell sein. Leider kann man mit der Kamera nie so schnell sein, wie man etwas sieht. Wenn man Menschen fotografiert, muss man zudem Hemmungen abbauen, weil man zu einem gewissen Grad immer in die Intimsphäre eindringt und die Fotografierten nicht wissen, wofür sie benutzt werden. Deshalb schwingt stets Angst mit, dass Menschen verärgert reagieren, was ja auch ihr gutes Recht wäre. Andererseits muss man diese Angst überwinden. Ich versuche es entweder mit Schnelligkeit oder mit einer gewissen Freundlichkeit. Es gibt Gespräche über die Augen, und mitunter hole ich mir das Einverständnis im Nachhinein über einen Augenkontakt. Ich bin in viele Länder gereist, deren Sprachen ich überhaupt nicht konnte, und mangelnde Sprachkenntnisse sind auch beim Fotografieren ein Handikap. Auf den meisten Reisen hatte ich Glück, dass ich mit unseren Korrespondenten oder den Redakteuren zusammen war, die mir einen Zugang verschafft und für mich geredet haben. Trotzdem muss man beim Fotografieren auch immer selbst irgendeinen Weg finden.

Sie betonen, dass man schnell reagieren muss. Bei vielen Fotos scheinen Sie aber auch lange beobachtet und gewartet zu haben, bis eine bestimmte Konstellation ein Bild ergeben hat - Sie haben selbst schon den Begriff der Inszenierung gebraucht. Ein Beispiel wäre das Foto von 1982, wo drei Polizisten einen auf der Erde liegenden jungen Mann einkreisen und ihre Knüppel schwingen - das könnte kein Choreograph besser inszenieren.

9![]()

Beim Besuch Präsident Reagans, Berlin 1982

Das Foto entstand am Winterfeldtplatz in Berlin, als US-Präsident Ronald Reagan zu Besuch war. Zwei Studenten hatten mich freundlich mit in ihre Wohngemeinschaft genommen; ich stand auf dem Balkon. Vorher war ich unten auf der Straße gewesen, es flogen dicke Wackersteine, die Polizei hat Tränengas geschossen, und man sah nichts mehr. So hatte ich Glück, dass ich von oben herunter fotografieren konnte. Trotzdem hatte ich maßlose Angst - ich könnte zum Beispiel nie in einem Krisengebiet fotografieren. Dass in diesem Fall so ein Tanzbild herausgekommen ist, war mir in dem Moment nicht bewusst. Es gab eine ganze Fotosequenz, und es ist mir immer wichtig, dann das Beste auszuwählen und nicht mit drei oder vier Bildern eventuell das Stärkste schwächer zu machen.

In Kommentaren zu Ihren Fotos wird oft darauf hingewiesen, dass Ihr Vater Fritz Klemm Maler war. Sind Sie mit der Malerei aufgewachsen, und welchen Einfluss hat dies eventuell gehabt?

Meine fünf Geschwister und ich sind mit der Kunst großgeworden - meine Mutter war übrigens auch Malerin, meine Eltern hatten sich auf der Kunstakademie kennengelernt. Mein Vater ist zwar nicht mit uns in die Museen gegangen und hat uns die Bilder erklärt - das hat er erst später gemacht -, aber das Gefühl für Kunst war da. Mit der Zeit lernt man natürlich auch dazu und achtet zum Beispiel darauf, dass Personen besser einzeln im Bild stehen als mit Überschneidungen. Maler haben es leichter, weil sie eine Komposition anlegen können, wie sie es möchten. Wir Fotografen sind viel abhängiger von den äußeren Bedingungen - es läuft einem jemand ins Bild, oder es passiert etwas anderes Unvorhergesehenes. Eine gute Komposition in eine Fotografie zu bekommen ist ziemlich schwierig.

10![]()

Politiker setzen sich vor der Kamera ja bewusst in Positur; sie inszenieren sich, um in bestimmter Weise ins Bild zu kommen. Agieren deutsche Politiker nach Ihrem Eindruck heute stärker kamerabezogen als früher, oder war das schon immer so?

Willy Brandt zum Beispiel war noch kein ausgesprochener Medienkanzler. Natürlich weiß jeder Politiker, wie wichtig die Medien für ihn sind, aber Brandts Auftreten hatte für heutige Verhältnisse noch etwas sehr Normales. In den letzten 10 bis 15 Jahren hat sich dabei viel verändert, auch in den Arbeitsbedingungen für die Fotografen. Durch die vielen privaten Fernsehteams ist der Pulk immer größer geworden. Die Politiker arrangieren jetzt vieles vor und zeigen sich uns nur so, wie sie gesehen werden wollen. Am Anfang eines offiziellen Ereignisses und am Ende kann man manchmal noch Bilder bekommen, die etwas mehr dokumentieren als die Schauseite - aber das ist wahnsinnig schwer geworden. Bei den Parteitagen halten die Politiker uns Fotografen soweit zurück, dass man mit dem 600er Teleobjektiv die Köpfe herausfischen muss. Das ist kein richtiges Arbeiten mehr. Früher haben wir tagelang unsere Beobachtungen, Studien gemacht und waren immer auf der Lauer, wenn irgendetwas gekungelt wurde und die Gruppierungen zusammen waren.

5. Technik, Kreativität und Glück

Ob man als Fotograf(in) den richtigen Moment erwischen kann, hängt nicht zuletzt von der Ausrüstung und den technischen Möglichkeiten ab. Mit was für einer Kamera haben Sie selbst begonnen? Sind Sie später auf eine andere umgestiegen?

11![]()

Angefangen habe ich mit einer Spiegelreflex-Kamera, mit der Pentax. Sie hatte ein Schraubgewinde für die Objektive, was natürlich etwas umständlich war. Ich hatte ein Kameragehäuse und zwei Objektive, ein Weitwinkel und ein Halbtele - wenn man die eilig austauschen musste, dann verkantete man sie häufig beim Schraubgewinde und war nicht schnell genug. Manche Bilder sind mir dadurch entgangen. Später irgendwann hatte ich zwei Kamerakörper und wechselte zu Canon. Die Canon war einfacher zu bedienen als etwa die Nikon und hatte die besten lichtstarken Objektive. Bis heute, auch im Digitalbereich, arbeiten die meisten Kollegen mit Canon. Ich selbst habe eigentlich nie mehr als zwei Kameras benutzt, weil ich das Gefühl hatte, dass man immer unbeweglicher und langsamer wird, je mehr man sich vollpackt. Auf dem einen Gehäuse habe ich ein Weitwinkel, auf dem anderen ein Halbtele oder ein Zoom von einer bestimmten Brennweite bis 200 mm. Außerdem verwende ich seit ungefähr 15 Jahren eine Leica M6, mit der ich vor allem in Räumen fotografiere, wo man es nicht sehen und hören soll. (Natürlich sieht man es trotzdem, aber es fällt viel weniger auf.) Die Leica habe ich immer dabei - zum Beispiel auch jetzt -, weil es ärgerlich wäre, wenn man etwas sieht und die Kamera nicht parat hätte. Mit der Technik muss man irgendwie fertigwerden, aber eigentlich ist sie nicht so wichtig.

Sie waren durch die Zeitung ja gewissermaßen festgelegt auf Schwarzweißfotografie. Vielleicht war es aber auch eine bewusste Entscheidung, Schwarzweißfotos zu machen, weil dies eine besondere Kunstform ist. Haben Sie irgendwann einmal überlegt, auf Farbfotografie umzusteigen oder zumindest für Ausstellungen und Bildbände Farbfotos zu machen?

Ich habe die Schwarzweißfotografie weniger als Kunstform gesehen. Vielmehr ist sie für die journalistische Fotografie - meines Erachtens bis heute - die wichtigste Form der Wiedergabe. Der Text ist grau, und das Bild hat Schwarz- und Grautöne; so stehen Text und Bild gleichberechtigt nebeneinander. Bei einem Farbbild dagegen platzt die Farbe auf der Seite erst mal heraus, und der Text verschwindet hinter dem Bild - das kann für eine Zeitung nicht das Richtige sein. Außerdem werden in Grautönen die Formen und Inhalte viel schneller klar als bei einem Farbbild, so dass der Leser das Bild leichter erfassen kann. Farbfotografie war nie mein Medium. Als das Magazin der „FAZ“ gegründet wurde, habe ich es zwei Jahre lang versucht und bin dann wieder ausgestiegen. Auch privat interessieren mich Farbbilder nicht; meine Ausdrucksform ist die Schwarzweißfotografie.

12![]()

In der Fotografie gibt es ja häufig ungewisse Momente, wenn man eine wichtige Aufnahme gemacht hat und dann hofft, dass sie beim Entwickeln tatsächlich so herauskommt, wie man das Motiv gesehen hat. Erinnern Sie sich an Situationen, in denen Bilder aus irgendwelchen technischen Gründen missraten oder verlorengegangen sind?

Das ist immer die schrecklichste Angst. Wenn ich der Laborantin Filme zum Entwickeln gab, habe ich stets gefragt, ob etwas darauf sei. Natürlich war immer etwas darauf, aber ob es das ist, was man gesucht oder gehofft hat, und ob es dann richtig belichtet ist, ist noch eine andere Frage. Ganz leicht verwackelt man etwas, zumal ich nie blitze und nur mit dem natürlichen Licht arbeite. Fast immer habe ich Glück gehabt, dass in einer Serie von Bildern zumindest ein brauchbares dabei war. Durch die Menge kann man sich ein bisschen mehr absichern (was Willy Römer in der Weimarer Zeit noch nicht konnte).

Einmal habe ich mit zwei Kameras gearbeitet, und in der einen - ausgerechnet der mit dem Tele - war kein Film. Das war während eines Treffens von Mitterrand und Kohl. Erst beim Hinausgehen habe ich gemerkt, was passiert war, und stand mit hochrotem Kopf da. Dann habe ich mir überlegt, ich geh’ mal um das Haus herum. Es war irgendein kleines Schlösschen in der Pfalz. Und tatsächlich: Gerade im richtigen Moment schauten Mitterrand, Kohl und die Dolmetscherin oben aus dem Fenster heraus und betrachteten die Landschaft. Niemand sonst hatte dieses Motiv. Aber das sind dann wirklich Momente, wo einem das Herz in die Hose fällt.

13![]()

Helmut Kohl, François Mitterrand, Brigitte Sauzay (Dolmetscherin), 1983

Heute wird ja meist digital fotografiert, so dass alles nachträglich bearbeitet werden kann. Ganz leicht können Leute heraus- oder hineinretuschiert werden; es können farbliche Veränderungen gemacht und Perspektiven völlig umgekehrt werden. Trotz aller Manipulationsmöglichkeiten, die es immer schon gab, konnte man früher in gewisser Weise annehmen, dass Fotos politisch-historische Zeugnisse sind. Was wird durch die Digitalfotografie nun aus dem Quellencharakter, dem dokumentarischen Wert von Fotos?

Das hängt sehr davon ab, in wessen Hände die Bilder kommen und wie damit umgegangen wird. Man kann schon Angst haben, dass Dinge vermischt und zusammengezogen werden - und sei es nur, dass man Personen enger zusammenschiebt oder eine störende Pflanze wegnimmt. Auch wenn es inhaltlich vielleicht nichts verändert, ist es eine Manipulation. Für die journalistische Fotografie sehe ich das als eine ziemlich verheerende Sache an. Ein anderer Punkt ist, dass heute alles fotografiert wird, ob wichtig oder unwichtig. Zum Teil kommen so belanglose Bilder in die Zeitungen, dass die Frage der Manipulation beinahe gleichgültig ist. Ich vergleiche dies immer mit dem Unterschied zwischen einer Schellackplatte und einer CD. Wie den CD-Aufnahmen fehlt den heutigen Massenbildern etwas an Tiefe - sie haben eine unglaubliche, flächige Kälte. Was Manipulation und Montage angeht, wird es immer Zeitungen geben, die damit seriös umgehen, aber auch genügend andere, denen der Dokumentcharakter von Fotos völlig egal ist.

6. „Gute Bilder für die Zeitung machen“ –

Die Tätigkeit für die „FAZ“

Im Zeitungsjournalismus haben Bilder vor allem die Funktion, den Text in irgendeiner Weise zu begleiten, zu unterstützen, zu „illustrieren“. Wie funktionierte während Ihrer Arbeit bei der „FAZ“ die Zusammenfügung von Bild, Text und Bildlegende? Gab es gelegentlich Konflikte, wenn ein Foto nicht so verwendet wurde, wie Sie es sich eigentlich vorgestellt hätten?

14![]()

Es gibt immer Dinge, die schiefgehen: eine unpassende oder irreführende Bildunterschrift zum Beispiel. Auf die Unterschriften habe ich fast nie Einfluss gehabt; die haben meist die Redakteure und sehr oft auch die Herausgeber festgelegt. In der Tiefdruckbeilage („Bilder und Zeiten“) gab es für die Gestaltung ein eigenes Team. Oft war es eine gute Zusammenarbeit, aber man musste auch Kompromisse machen. Der Layouter tendierte mehr dazu, den Text zu bebildern, während es mir wichtiger war, etwas Eigenständiges hinzuzufügen. Manchmal wurde am Bild etwas abgeschnitten, oder wir haben um die Bildgröße gestritten. Ich glaube, es ist in allen Berufen so: Wenn Sie gute Ergebnisse haben wollen, müssen Sie sich bis zum Schluss selbst um alles kümmern - und das habe ich gemacht, soweit die Zeit es zuließ. Ich habe gedacht: Das sind meine Bilder, ich hab’ lange irgendwo gestanden und gewartet - dann sollen gute Bilder nicht hinterher verändert werden.

Mit Ihrer Affinität zur Studentenbewegung und zur politischen Linken waren Sie bei der konservativen „FAZ“ etwas exotisch. Inwieweit haben Sie Pressefotografie als politisches Mittel oder als Möglichkeit zur Darstellung politischer Standpunkte verstanden? Ihre Fotos enthalten meist ja keine offenkundigen politischen Botschaften, sondern es fällt vor allem die genaue Beobachtungsgabe auf - wie Sie Menschen darstellen und sich in deren Situation einfühlen können. Wie wichtig sind Ihnen politische Aussagen der Fotos?

Es war mir immer wichtig, Objektivität anzustreben und die eigene Einstellung ein Stück zurückzunehmen. Als Journalist(in) und auch als Fotograf(in) sollte man sich nicht an irgendeine Seite binden - zum Beispiel würde ich nie in eine Partei eintreten. Auf Bildern kann man sehr viel sehen. Auch wenn mir die Linie mancher Artikel missfallen hat, dachte ich, die Leute können sich aus der Mischung von Foto und Text eine eigene Meinung bilden. Es lag mir nicht, einen Politiker wie etwa Franz-Josef Strauß als besonders unsympathisch festzuhalten, was ja oft im „Spiegel“ gemacht wurde. Das ist Aufgabe von Karikaturisten; als Fotograf hat man das nicht nötig. Schon während der Studentenrevolte um 1968 habe ich eine ganz interessante Erfahrung gemacht: Man kann besser arbeiten, wenn man sich nicht so ganz ins Gewühl hineinstürzt und sich einverleiben lässt. Um etwas aufzuzeigen, ist es immer besser, sich ein Stück herauszunehmen und einen größeren Überblick zu haben. Auch später war es mir immer wichtig, die verschiedenen Seiten mit auf das Bild zu bekommen. Natürlich muss man zugleich aber seinen Standpunkt behalten, das ist ganz wichtig, sonst wird die Arbeit Larifari.

15![]()

Krakau, Polen, 1992

Ende 2004 gab es in der „FAZ“ einen längeren Artikel zu Ihrem Abschied als Redaktionsfotografin; darin sind Sie als „Reporterin“ und gleichzeitig als „Künstlerin“ bezeichnet worden.3 Wie sehen Sie selbst das Verhältnis zwischen der künstlerischen und der dokumentierenden Seite Ihrer Fotografien?

Ich habe mich immer als Dokumentaristin gesehen. Wenn bei einem Bild noch dazu eine Komposition besonders glückt, dann kann man vielleicht auch von Kunst reden. Mir waren meine Arbeiten aber nie als Kunst wichtig; ich wollte gute Bilder für die Zeitung machen. Was ich sehe und was mich interessiert, will ich so gut wie möglich festhalten und an Leute weitergeben, die es auch interessieren könnte.

Sie waren bei der „FAZ“ fest angestellt, was eine besondere Situation war. Viele Fotografen arbeiten ja für Bildagenturen oder sind freiberuflich tätig. Wäre es für Sie auch eine Option gewesen, ohne einen festen Auftraggeber zu arbeiten? Wahrscheinlich hat dies auch Vorteile, weil man sich stärker eigene Schwerpunkte suchen kann. Oder etwas anders gefragt: Wie stark ist Ihre Bindung an die „FAZ“ gewesen? Haben andere Zeitungen oder Magazine versucht, Sie dort abzuwerben?

16![]()

Als fest angestellte Fotografin bei der „FAZ“ hatte ich das Privileg, dass ich nicht nach Menge arbeiten musste, sondern auf die Qualität achten konnte - das war ein erheblicher Vorteil gegenüber einer freiberuflichen Existenz. Mitte der 1970er-Jahre, also relativ früh, wollte mich der „stern“ haben - Robert Lebeck4 hatte mich vorgeschlagen. Da war ich sehr stolz, habe das Angebot aus mehreren Gründen aber abgelehnt. Mein Mann, er ist Psychoanalytiker, war beruflich an die Stadt gebunden, und ich wollte nicht weg. Ich habe mir auch überlegt, dass es mehr meine Stärke ist, Einzelbilder für die Zeitung zu machen und Ereignisse in einem Foto zu verdichten (während Lebeck mir sagte, ich müsse davon wegkommen und solle jetzt langsam Reportagen fotografieren). Ein weiterer Faktor war, dass ich nicht noch einmal so kämpfen wollte wie am Anfang bei der „FAZ“. Der „stern“ hatte damals 25 feste Fotografen im Impressum, von denen vielleicht 5 oder 6 kontinuierlich mit Bildern im Blatt zu sehen waren. Dann hatte ich auch noch gehört, ich solle mich um die Frauenthemen kümmern - das hätte mir überhaupt nicht gefallen. So habe ich nach acht Tagen Bedenkzeit abgesagt, und ich habe es nicht bereut.

Wenn man Ihre Fotografien über mehrere Jahrzehnte hinweg verfolgt, kann man Sie in gewisser Weise als Zeithistorikerin bezeichnen. Durch die vielen Ereignisse, die Sie miterlebt und mit der Kamera begleitet haben, ist eine Art visueller Geschichtsschreibung entstanden. Als Historiker versuchen wir ja auch, bestimmte typische oder exzeptionelle Momente einer Epoche und den gesellschaftlichen Wandel zu dokumentieren. Was macht für Sie das Spezifische der Fotografie aus - im Verhältnis zu schriftlichen Darstellungsweisen?

Ob etwas historisch geworden ist oder noch wird, müssen andere feststellen, denn in dem Moment, wo man es erlebt, ist es ja noch keine Geschichte. Natürlich ist der Zugang über das Bild leichter als über das Geschriebene. Da haben wir Fotografen einen Vorteil, aber Bildaussagen sind auch begrenzter. Sie können ein Ereignis beim Schreiben, beim Beschreiben viel ausführlicher darlegen als mit Bildern. Ich muss gestehen, ich habe darüber so noch nicht nachgedacht, aber wahrscheinlich ist beides zusammen das Beste - wenn es gelingt, Bilder und Texte überzeugend zu kombinieren. Für die Geschichtsschreibung der heutigen Zeit ist allerdings noch offen, welchen Stellenwert Bilder überhaupt haben. Wir werden ja überflutet mit Bildern, es wird alles irgendwo festgehalten, und damit verliert es auch wieder an Gewicht, weil kaum etwas Bestimmtes hängenbleibt.

17![]()

Dass Sie Ihre Tätigkeit für die „FAZ“ beendet haben, heißt sicher nicht, dass Sie mit dem Fotografieren aufhören würden - aber die regelmäßigen Verpflichtungen sind nun weggefallen. Welche Pläne haben Sie für die nächste Zeit?

Darüber habe ich noch kaum nachdenken können. Natürlich möchte ich weiterhin fotografieren. Gestern, als ich von einer Reise zurückkam, bin ich in Frankfurt einfach losgelaufen und schaute in ein Café. Da sah ich fünf Mütter mit ihren Säuglingen in einer Ecke sitzen und habe gesagt, dass sie alle so reizend aussehen mit ihren kleinen Kindern und ich sie gern fotografieren möchte. Ich glaube, es ist ein schönes Bild geworden, und so ergeben sich häufig spontan Motive.

Frankfurt a.M., 2005

Haben Sie eventuell vor, eine größere Retrospektive Ihrer Arbeiten zu machen, damit man den größeren Werkzusammenhang sehen kann, oder möchten Sie eher bestimmte Schwerpunkte neu erschließen - zum Beispiel die Architekturfotografie?

Moskau, Russland, 1991

Früher habe ich immer gesagt, Architekturfotografie liege mir nicht, aber auch das kann man lernen - es macht mir inzwischen viel Spaß. Spannend wäre es auch, ein Buch mit Straßenszenen zusammenzustellen, die ich in aller Welt fotografiert habe. Das wird vielleicht eines der nächsten Projekte werden. Für eine Retrospektive finde ich mich noch zu jung, das ist zu früh. Ich habe immer Interesse an ganz vielen Dingen gehabt, und das bleibt wahrscheinlich auch so.

Frau Klemm, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

Fotos: Barbara Klemm

Transkription: Marion Webers, Textredaktion: Jan-Holger Kirsch

1 Einen Einblick in Barbara Klemms Werk geben u.a. ihre folgenden Bildbände: Bilder von Gehenden, Sitzenden, Wartenden, Frankfurt a.M. 1991; Blick nach Osten. 1970-1995, Frankfurt a.M. 1995; Unsere Jahre. Bilder aus Deutschland 1968-1998, München 2000; Künstlerporträts, Berlin 2004.

2 Abbildung in: Burkhard Asmuss/Kay Kufeke/Philipp Springer (Hg.), 1945 - Der Krieg und seine Folgen. Kriegsende und Erinnerungspolitik in Deutschland, Berlin 2005, S. 145. Die Textzeilen lauten: „Seit 33 Jahren pausenlos in Sorge um Deine innere Sicherheit. Allunionschrist Filbinger (Marinestabsrichter a.D.).“

3 Rose-Maria Gropp, Die Welt kann ihre Bilder lesen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.12.2004, S. 42.

4 Zu Lebeck vgl. Arnulf Siebeneicker, „Ich fixiere, was ist“. Robert Lebecks Fotoreportagen für den stern, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 1 (2004), S. 111-121.

![]()