Eine Verbindung der Themenfelder »Fotografie« und »Diktatur«[1] führt schnell dazu, dass »Bildpropaganda« als gemeinsamer Nenner ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. Mit Blick auf die bereits geleistete Forschung gilt dies jedenfalls für die Geschichte des Nationalsozialismus und des Stalinismus, die in dieser Hinsicht besser erforscht sind als verschiedene Diktaturen im Süden oder außerhalb Europas. Wenngleich Fotografie in Diktaturen zweifellos für propagandistische Zwecke eingespannt wurde, so erscheint eine Konzentration auf diese Form der Funktionalisierung des Mediums in vielerlei Hinsicht doch problematisch.

Zunächst verleitet sie schnell dazu, Propaganda als spezifische Kommunikationsform von und in Diktaturen zu betrachten. Dies ist insofern irreleitend, als der Begriff der Propaganda auch von westlichen Demokratien, allen voran den USA, als deskriptiver Begriff für die eigene öffentliche Kommunikation (auch public diplomacy genannt) verwendet wurde und zudem bis weit in die Nachkriegszeit hinein positiv besetzt war.[2] Eine Umdeutung des Begriffs dahingehend, dass Propaganda als eine Form der Manipulation und der Entmündigung ihrer Adressaten definiert wird, findet zumindest in der Bundesrepublik erst im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts statt.[3]

Zudem erweist sich die vermeintliche Eindeutigkeit des Propaganda-Begriffs auch in Bezug auf die kommunikative Praxis als überaus problematisch. Wie unterscheidet sich Propaganda von Überzeugungsarbeit, Public Relations, Argumentation, Werbung und Erziehung?[4] Und wie können wir zum Beispiel erklären, dass Propaganda die nationalsozialistische Gesellschaft offenbar eher stabilisierte, während sie in der DDR von weiten Teilen der Bevölkerung als lästig empfunden wurde und deshalb eher desintegrierend wirkte?[5] Propaganda kann nicht als bloße politische Indoktrination »von oben« verstanden werden, sondern die Adressaten eignen sich die Deutungsangebote zu ihren Bedingungen an und formen sie um.[6]

(Bundesarchiv, Bild 183-84091-0003,

Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst – Zentralbild, Foto: Burmeister)

Drittens ließe auch ein stimmiger Begriff der Propaganda kaum Aussagen über den spezifischen Gebrauch der Fotografie zu, die sich als dokumentarisches Medium signifikant von anderen Medien wie der Karikatur, dem Schlager oder dem Spielfilm unterscheidet. So zumindest erschien es einigen führenden Akteuren im Feld der nationalsozialistischen Propaganda. In einem programmatischen Text von 1943 über »Das Bild als politische Waffe« erklärt der Autor Egon Schleinitz, unter den Bedingungen des Kriegs sei es die Aufgabe der Fotografie, Evidenz beizubringen, um die gegnerische Propaganda zu entkräften: »Wir können zwar darauf verzichten, hetzende Bildpropaganda zu treiben – nicht verzichten aber können und wollen wir auf die ehrliche Berichterstattung von allen Geschehnissen an der äußeren und inneren Front.«[7] Während die Gegner gefälschte oder irreführende Fotografien in Umlauf brächten, könnten ihre Lügen, so Schleinitz, »nur mit dem objektiven photographischen Gegenbeweis angegangen werden«. Als Beispiel nennt er Aufnahmen von Demonstrationszügen, die »lächerlich kleine Gruppen Nationalsozialisten zeigten und somit die anwachsende Macht der jungen Partei bagatellisierten«. Solche Bildargumente könne man nur widerlegen, indem man selbst das Gegenteil zeige: »Dem Feind aber halten wir bei jedem Versuch, Gerüchte, Falschmeldungen und Greuelberichte in den Äther zu schreiben oder in der Presse zu veröffentlichen, unser photographisches Beweismaterial vor die Nase, um ihm damit aufs Maul zu schlagen und der Welt zu zeigen, wie es mit der Wirklichkeit beschaffen ist.«

Es liegt auf der Hand, dass hier eine Selbsttäuschung der Propagandisten vorliegt, die jedoch an vielen Stellen auch von den Fotografen der Propagandakompanien und von NS-Bildredakteuren wiederholt wurde: Entweder die Fotografie eignet sich für beide Seiten als Beweismittel, oder sie ist in ihrer Beweiskraft generell anzuzweifeln. Dass sie auf der einen Seite Lügen, auf der anderen Seite Beweise produziert, lässt sich jedenfalls nicht mit der hier von nationalsozialistischen Journalisten ins Feld geführten dokumentarischen Natur der Fotografie begründen.

Damit ist in groben Zügen das Problemfeld umrissen, in dem sich Arbeiten über Fotografie in Diktaturen bewegen: Bleibt die Fotografie ein dokumentarisches Medium, das lediglich »zeigt, was da ist«? Wie leicht lässt sie sich für bestimmte staatlich vorgegebene Zwecke instrumentalisieren? Finden Fotografinnen und Fotografen eigene, womöglich eigen-sinnige Blicke auf die Wirklichkeit? Nehmen sie Bildperspektiven und Sujets der diktatorischen Bildproduktion auf, vervielfältigen oder verfremden sie sie? Lassen sich gerade an Fotografien die verschiedenen Aneignungs- und Repräsentationsformen von Wirklichkeit in Diktaturen erkennen?

(© Gerhard Gäbler/Mitteldeutscher Verlag)

Deshalb geht es in diesem Heft darum, nicht-demokratische Bildkulturen so zu erforschen, dass unterschiedliche Produktions- und Nutzungsbedingungen ebenso in den Blick kommen wie die Fotografien selbst als ästhetische Objekte und Kommunikationsmedien. Es gilt, mit anderen Worten, die äußerst unterschiedlichen Praxen und Verwendungen der Fotografie aufzuspüren, die es sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum gab. Doch daraus ergeben sich weitere konzeptionelle Probleme, zum Beispiel die Frage: Wie unterscheiden sich Privatheit und Öffentlichkeit in Diktaturen und Demokratien?

Hannah Arendt vertrat bekanntlich die These, dass es das Ziel totalitärer Systeme sei, das Private als Schutzraum des Einzelnen abzuschaffen, damit der Staat die Möglichkeit habe, in buchstäblich alle Bereiche des Lebens vorzudringen und diese neu zu strukturieren.[8] Es liegt jedoch auf der Hand, dass dieses Ziel selbst im Nationalsozialismus nicht gänzlich durchgesetzt werden konnte. Davon zeugt nicht zuletzt die Existenz privater Fotoalben und -bestände, die etwa von Petra Bopp für ihre Untersuchung privater Wehrmachtsfotografie genutzt wurden.[9] Es bedarf also einer empirischen Überprüfung des Ausmaßes, in dem unterschiedliche Diktaturen das Privatleben ihrer Einwohnerschaft bestimmten: Wie viel Spielraum für individuelle Abweichungen und eigensinniges Handeln konnte ihnen abgerungen werden?

Als noch problematischer erweist sich der Begriff der Öffentlichkeit. In der politischen Theorie galt, in Anlehnung an Jürgen Habermas, die Existenz einer bürgerlichen Öffentlichkeit lange als Merkmal der liberalen Demokratie.[10] Ein solcher normativer Ansatz birgt allerdings gerade mit Blick auf eine journalistische Öffentlichkeit enorme Schwierigkeiten. Der Fotojournalist Peter Howe hat behauptet: »Without journalism, there’s no democracy, [and] without journalism, there’s no freedom.« Selbst wenn man dieser Aussage folgen will, ist der Umkehrschluss nicht zwingend, dass überall dort, wo es Journalismus gibt, Demokratie und Freiheit herrschen. Das ist, wie ein kurzer Blick auf die DDR zeigt, offensichtlich nicht der Fall.[11]

Ein holistisches Verständnis führt dazu, Öffentlichkeit in Diktaturen gänzlich zu negieren, ihr bloß eine »Akklamationsfunktion« (Henning Storek) zuzugestehen.[12] Hier soll vielmehr die historische Beobachtung einer »Segmentierung« (Hans-Ulrich Wehler) oder »Fragmentierung« (Thomas Mergel) von Öffentlichkeit ernstgenommen werden.[13] Damit richtet sich der Blick auf jene »kleinen Öffentlichkeiten«,[14] die gerade unter repressiven Herrschaftsbedingungen für die Staatsgewalt schwer kontrollierbar sind und deshalb für die Herrschaftsunterworfenen zu einem Ort unabhängiger Kommunikationsmöglichkeit werden können, sowie auf die spezifischen Aneignungs- und Umgangsweisen mit der Bildproduktion der Diktatur, wie sie auch in regierungsgeförderten Medien aufzufinden sind.

Gerade auf dem Feld der Fotografiegeschichte hat es in den vergangenen Jahren zahlreiche Veröffentlichungen gegeben, die einen in unterschiedlichem Maße kritischen oder zumindest eigenständigen Blick auf den Staatssozialismus belegen, besonders auf die Gesellschaft der DDR. Viele derartige Fotos wurden bereits in der DDR veröffentlicht, wie zum Beispiel Sibylle Bergemanns überaus subtile Bildserie zur Entstehung des Marx-Engels-Denkmals oder Harald Hauswalds Bilder von Ost-Berliner Punks, die harscher Kritik seitens der DDR-Institutionen ausgesetzt waren.[15] Hier gilt es indes einer optischen Täuschung vorzubeugen, die darin besteht, dass retrospektiv scheinbar alle in der DDR tätigen Fotografen im weiteren Sinne der Opposition zuzurechnen waren. Dies ist selbstredend nicht der Fall. Vielmehr war die Fotografieszene in der DDR sehr heterogen: Während Hauswald Punks fotografierte, produzierten die fest angestellten Fotografen der staatlichen Bildagentur ADN-Zentralbild Protokollfotografie, und freie Fotografen wie Thomas Billhardt genossen als »Reisekader« manche Vorrechte, vor allem die Freiheit, mehr oder weniger unbeschränkt ins nichtsozialistische Ausland reisen zu können – für Fotojournalisten wahrlich ein Privileg.[16]

![Staatsrepräsentation mit Chic und Humor – oder die Allegorie einer militarisierten Gesellschaft? Ein Mannequin mit Pistolen präsentiert im Oktober 1968 ein »jugendliche[s] Kostüm in großzügigem Blousonstil aus dem VEB Bekleidungswerk Zwickau«. In der damaligen Bildbeschreibung hieß es zum »Ding mit Pfiff«: »Der VEB Bekleidungswerk Zwickau stellt etwa 60 Prozent aller in der DDR produzierten Damenkostüme her. Er lieferte auch die Einmarsch- und Reisekostüme für die DDR-Sportlerinnen zu den Olympischen Spielen in Rom, Tokio, Mexiko, Cortina d’Ampezzo und Innsbruck.« (Bundesarchiv, Bild 183-G1030-0005-001, Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst – Zentralbild, Foto: Wolfgang Thieme)](https://zeithistorische-forschungen.de/sites/default/files/medien/cumulus/2015-2/Vowinckel_Wildt/resized/1644.jpg)

(Bundesarchiv, Bild 183-G1030-0005-001,

Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst – Zentralbild,

Foto: Wolfgang Thieme)

Worin unterscheidet sich dann Fotografie in einer Diktatur von Fotografie in einer Demokratie? Sind die Gemeinsamkeiten nicht möglicherweise größer als die Unterschiede, sofern man den Blick auf die Fotografie als ein ebenso flexibles wie multivalentes Medium richtet? Lassen sich Diktatur und Demokratie immer so scharf abgrenzen, wie man es aus politik- und ideologiegeschichtlicher Perspektive zunächst annimmt?

(Bundesarchiv, B 145 Bild-P015896, Foto: Alfred Frankl)

(Bundesarchiv, B 145 Bild-P019280, Foto: Alfred Frankl)

Ziel des vorliegenden Hefts ist es, diesen Fragen anhand unterschiedlicher Fallbeispiele nachzugehen. Leitfragen an die Autorinnen und Autoren waren: Wie unterscheiden sich diktatorische von demokratischen Bildregimen? In welchem Verhältnis stehen erstere zu den jeweiligen nationalen Bildkulturen? Wie wirken sich Systemwechsel auf die fotografische Praxis aus? Wie weit reicht der Einfluss von Diktaturen auf das fotografische Schaffen des oder der Einzelnen? Welche Funktion und Bedeutung hat die Fotografie in einer staatlich kontrollierten Öffentlichkeit? Gibt es eine Bildzensur oder andere Formen der Bildsteuerung und -kontrolle? Wo verlaufen in Diktaturen die Grenzen zwischen privater und öffentlicher Fotografie? Wie unterscheidet sich die private von der öffentlichen Fotografie im Hinblick auf die Wahl und Gestaltung von Motiven?

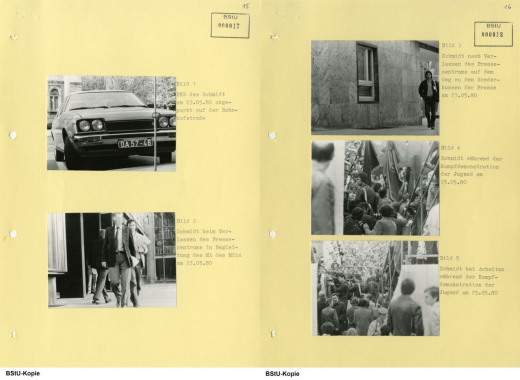

(BStU, MfS, HA VIII, Fo, Nr. 0550-015 und Nr. 0550-012, um 1985)

(BStU, MfS, AOPK, Nr. 1344-84, Bd. 3, S. 17f.;

mit freundlicher Erlaubnis von Harald Schmitt)

Eine besondere Rolle spielen in diesem Heft die Fotografinnen und Fotografen als Akteure. Inwieweit waren sie in mediale Institutionen der Diktatur eingebunden oder konnten eigene Wege gehen? Lassen sich in ihren im 20. Jahrhundert oft systemübergreifenden Biographien Brüche erkennen, auch in ihrer fotografischen Praxis? Von welchen fototechnischen Voraussetzungen konnten bzw. mussten sie ausgehen? Mit welchen Zeitungen, Magazinen etc. haben Fotografen zusammengearbeitet? Veränderte sich das Verhältnis von Bild und Semantik, d.h. sank das Bild im Sinne von Egon Schleinitz womöglich zum Träger der propagandistischen Botschaft herab? Und nicht zuletzt: Welche institutionellen Rahmenbedingungen (Bildagenturen und anderes mehr) fanden Fotografinnen und Fotografen in Diktaturen vor?

Um einen möglichst vielschichtigen Zugang zum Thema zu bekommen, haben wir Beiträge eingeworben, die den Blick entweder auf solche Gesellschaften werfen, denen in der deutschsprachigen Forschung in puncto Fotografie bisher weniger Aufmerksamkeit geschenkt wurde (dies gilt für den japanischen Faschismus ebenso wie für das autoritäre Regime Juan Domingo Peróns in Argentinien und den Staatssozialismus in Ungarn), oder in denen die Praxis der privaten Fotografie und ihrer Verwendungen stärker als bisher untersucht wird. Dabei geht es über bereits vorhandene Studien zu spezifischen Diktaturen hinaus um einen allgemeineren, vergleichenden Blick, der unterschiedliche diktatorische Ordnungen, historische Situationen und Zeiten wie verschiedene kulturelle Kontexte in Beziehung bringt – und damit nicht nur Licht auf die fotografische Praxis wirft, sondern auch Einblicke in das Leben in Diktaturen bietet.

Linda Conze hat den Bestand des Fotografen Albert Gehring aus Ditzingen analysiert, der etwa 1.000 Glasplatten umfasst. Rund ein Drittel der Aufnahmen entstand anlässlich verschiedener öffentlicher Festveranstaltungen zwischen 1924 und 1935. Die Frage, wie sich die politische Zäsur von 1933 in den Bildern niedergeschlagen hat, drängt sich bei einer Untersuchung dieses Bestands geradezu auf, ist aber nicht einfach zu beantworten, da es neben den Fotos kaum eine schriftliche Überlieferung gibt. Spuren sind deshalb fast ausschließlich in den Bildern selbst zu suchen. Auf der Grundlage serieller und dichter Bildanalysen kommt die Autorin zu dem Ergebnis, dass die Fotografien den Wandel einerseits abbilden, dass dieser aber keine Zäsur im strengen Sinn darstellte, sondern in lokale Traditionen eingebettet war. Vor allem bietet Conze die Lesart an, dass das Fotografieren selbst Teil des nationalsozialistischen Neuordnungsprozesses war. Hier geht es also gar nicht um den dokumentarischen oder propagandistischen Wert der Fotografien, sondern um den Akt des Fotografierens als soziale Praxis, die wiederum Wirklichkeit herstellt.

Andrea Germer widmet sich dem, was man landläufig als Propagandafotografie bezeichnet, nimmt dabei allerdings mit Japan ein Land in den Blick, das sonst in der zeithistorischen Forschung eher selten behandelt worden ist.[17] Am Beispiel der illustrierten Zeitschrift »FRONT« untersucht sie die Einflüsse des sowjetischen Magazins »SSSR na stroike«, die ästhetisch kaum zu übersehen sind und sich auch anhand persönlicher Kontakte nachweisen lassen. Germer geht es darum, das Handeln der an der Bildproduktion beteiligten Akteure und deren Arbeitsethos so zu beschreiben, dass sie einerseits als Teil der von Diktaturen gepflegten »visual economy of truth« (Susan Buck-Morss),[18] andererseits als willkürliche Akte erscheinen: Ein Foto spricht weder in der Demokratie noch in der Diktatur »für sich«; seine Bedeutung ist abhängig von den Rahmungen und Kontextualisierungen, die Fotografen, Bildredakteure und Politiker ihm geben. In diesem speziellen Fall allerdings ist es bemerkenswert, mit welcher Leichtigkeit sich ein bestimmter Umgang mit dem prinzipiell bedeutungsoffenen Medium aus der kommunistischen Sowjetunion in das faschistische Japan exportieren ließ: Fotografie und Fotomontage, so Germer, »became instruments in manufacturing an affirmative illusion of state power«. Offen bleibt indes die Frage, ob dies nicht auch in demokratischen Gesellschaften der Fall ist – zumindest dort, wo Individuen, Parteien oder Regierungen sich selbst darstellen. Die Fotoproduktion westlicher Regierungen, etwa diejenige der White House Staff Photographers, ist hierfür ein gutes Beispiel.[19]

Katharina Schembs zeigt im Rahmen ihres Beitrags über die jüdische Emigrantin Grete Stern und die Avantgardefotografie im Argentinien Peróns, dass Fotografen einen größeren Spielraum bei der Gestaltung ihrer Werke hatten als beispielsweise Schriftsteller, und dass die erst spät einsetzenden Zensurmaßnahmen des autoritären Regimes kaum effektiv waren. So konnte Grete Stern eine Kolumne zur Traumdeutung in der Zeitschrift »Idilio« über einen langen Zeitraum hinweg mit Fotocollagen begleiten, die durchaus als sozialkritisch zu lesen waren und die in ihrer Formsprache von der nationalsozialistischen Kulturpolitik sicher als »entartet« bezeichnet worden wären. Wenngleich das Perón-Regime selbst extensiv von Bildpropaganda im Sinne einer Überzeugungs- und Infiltrationsstrategie Gebrauch machte, so war es doch möglich, auch andere, komplexere Formen der Fotografie im öffentlichen und medialen Raum zu zeigen, ohne dass dies Repressalien nach sich zog.

Eszter Kiss schildert, in welcher Weise staatliche Akteure im spätsozialistischen Ungarn Einfluss auf die Publikation von Fotografien und Fotoreportagen nahmen. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass es mangels einer eigens für Bildpublikationen zuständigen Zensurbehörde eine tendenziell unkoordinierte Steuerungspolitik gab – mit der Folge, dass manche Fotografien ohne nachvollziehbare Gründe staatlicher Kritik ausgesetzt waren oder der Öffentlichkeit vorenthalten wurden, während andere, durchaus kritische Fotoreportagen problemlos publiziert werden konnten. Die Haltung des Staates zur Fotografie war also weniger Teil einer strikten Pressezensur oder Propagandastrategie als vielmehr ein überraschend kontingentes Set verschiedener Maßnahmen, das von individuellen Entscheidungen, von der Inklusion und Exklusion der Fotografen in professionelle Netzwerke sowie gelegentlich von der Willkür der zuständigen Behörden und einzelner Mitarbeiter gekennzeichnet war. Wie das Titelbild dieses Hefts andeutet, waren die ungarischen Fotografen der 1980er-Jahre auch durchaus mit Freude bei der Sache und verstanden sich nicht als bloße Erfüllungsgehilfen staatlicher Vorgaben.

Der ungarische Fall unterscheidet sich von anderen Staatssozialismen wie beispielsweise der DDR, wo es zwar auch keine eigens für Fotografie zuständige Zensurbehörde gab, wo aber nichtkonforme ebenso wie westliche Fotografen systematisch von der Staatssicherheit überwacht wurden und wo es zu Hausdurchsuchungen und Ausstellungsverboten kam. Auch für die DDR gilt jedoch unter dem Strich, dass Steuerungsmaßnahmen im Bereich der Fotografie weniger stringent waren als in textbasierten Bereichen des kulturellen Schaffens wie Literatur, Lyrik und Theater. Deutlich wird dabei eine implizite Hierarchie, Bilder gegenüber Texten als nachrangig einzustufen (was sich wiederum auch für viele demokratische Systeme belegen ließe). Von einer spezifischen Zensur der Fotografie in den sozialistischen Gesellschaften Osteuropas kann jedenfalls – vorbehaltlich noch ausstehender empirischer Forschung zu anderen Gesellschaften – nicht die Rede sein.[20]

Dass die Verbreitung einzelner Fotografien untersagt wird, zum Beispiel diejenige des »Tank Man«, der sich 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking einer Reihe von Panzern entgegenstellte, ist für das 20. Jahrhundert tatsächlich eher die Ausnahme als die Regel.[21] Die Ursache für den insgesamt eher laxen staatlichen Umgang mit der Fotografie auch in vielen Diktaturen liegt zumindest teilweise im Medium selbst, das sich eindeutigen Lesarten meist entzieht. Manch ein Unterfangen, einem Foto eine bestimmte Intention zuzuschreiben, gleicht dem Versuch, den sprichwörtlichen Pudding an die Wand zu nageln.[22] Möglicherweise wurde die Fotografie aber auch mangels einschlägiger Expertise im Bereich der Ikonographie und Bildwirkung systematisch unterschätzt.

Stalins Porträts in der Sowjetunion waren dagegen streng reglementiert – keine Abbilder des tatsächlichen Gesichts, sondern Repräsentationen der Macht. Ähnlich wie Hitler achtete Stalin sorgsam darauf, welche Bilder von ihm in die Öffentlichkeit kamen. Anders als Hitler jedoch hatte Stalin zum Medium Fotografie ein eher distanziertes, skeptisches Verhältnis und nutzte es nur selten für die Zwecke seiner Selbstdarstellung. Daher sind die Fotos, die Jörg Baberowski im »Russländischen Staatlichen Archiv für Politik- und Sozialgeschichte« (Rossijskij Gosudarstvennyj Archiv social’no-političeskoj istorii, RGASPI) in Moskau gefunden hat, eine Besonderheit, zeigen sie Stalin doch in eher privaten Kontexten. Sie sind von den Soldaten der Wachmannschaft oder anderen Begleitern Stalins aufgenommen worden und waren keinesfalls für die Öffentlichkeit bestimmt. Sie verweisen, wie Baberowski in seinem Beitrag erläutert, eindrücklich auf das Spannungsfeld zwischen der visuellen Repräsentation des Diktators und der realen Person.

![Stalin empfängt tadschikische Kolchosbauern und ihre Familien im Kreml, 1935. Hier überreicht er einem Mädchen ein Erinnerungsfoto. Dieses Bild und weitere dieser Art waren nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Siehe dazu den Beitrag von Jörg Baberowski im vorliegenden Heft. (Russländisches Staatliches Archiv für Politik- und Sozialgeschichte [Rossijskij Gosudarstvennyj Archiv social’no-političeskoj istorii, RGASPI], Fond 558)](https://zeithistorische-forschungen.de/sites/default/files/medien/cumulus/2015-2/Vowinckel_Wildt/resized/1642.jpg)

(Russländisches Staatliches Archiv für Politik- und Sozialgeschichte [Rossijskij Gosudarstvennyj Archiv social’no-političeskoj istorii, RGASPI], Fond 558)

Marion Wittfeld untersucht die Modefotografie in der Zeitschrift »Mode und Heim« im Nationalsozialismus. Das Jahr 1933 bedeutete vor allem für viele Fotografinnen einen tiefen Einschnitt, die aufgrund ihrer jüdischen Herkunft aus ihrem Beruf und aus Deutschland vertrieben oder wie Elsa Neuländer-Simon, genannt Yva, ermordet wurden. Andere, nicht-jüdische Kolleginnen konnten hingegen von der veränderten Situation profitieren und prosperierende Fotoateliers eröffnen. Obwohl die Presse unter strenger Kontrolle des Reichspropagandaministeriums stand, finden sich zur Modefotografie kaum Anweisungen. Mode sollte »den Geschmack der deutschen Frau für alles Schöne bilden« und im Krieg zur »Lebensbejahung und Lebensfreude« beitragen, um damit die Stimmung der Heimatfront zu stabilisieren. Wittfeld arbeitet heraus, dass die dargestellten Frauentypen heterogen waren. Nicht um die Festlegung auf einen dominanten »arischen« Typus oder »Gretchen-Typus« ging es, sondern vielmehr um die Integration in eine durchaus vielgestaltige, zugleich und vielleicht gerade deswegen konforme »Volksgemeinschaft«.

In der Rubrik »Neu gesehen« betrachtet Sarah Goodrum die von Rita Maahs und Karl-Eduard von Schnitzler konzipierte Ost-Berliner Ausstellung »Vom Glück des Menschen« (1967), die sie als visuelle und ideologische Antwort auf die von Edward Steichen für das New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) entwickelte, 1955 eröffnete Ausstellung »The Family of Man« deutet. Während die New Yorker Wanderausstellung den Anspruch erhob, in positiver Lesart all das zu zeigen, was Menschen über nationale, politische und ideologische Grenzen hinaus verbinde, war es das Ziel der Ost-Berliner Kuratoren, glückliche Menschen gerade in den sozialistischen Gesellschaften zu zeigen und damit das Glück selbst als eine sozialistische Errungenschaft zu definieren – konstrastiert mit Unglück, Unrecht und Krieg als systembedingten Folgen des Kapitalismus. Bemerkenswert ist, dass diese besondere visuelle Block-Konfrontation mitten im Kalten Krieg ein Scheingefecht blieb: Zu ähnlich waren sich die Ausstellungen in ihrer Motivwahl und Ästhetik, als dass sie die ideologische Polarisierung hätten verstärken können.

Auch wenn die hier versammelten Beiträge nur einen kleinen Einblick in das Thema bieten und zudem geografisch weit gestreut sind, so lässt sich doch zusammenfassen, dass das Medium Fotografie in vielen Diktaturen zwar häufig auf der Grundlage von Propagandazielen funktionalisiert wurde, dass aber gleichzeitig komplexe Bildpraxen entstanden, die einen eigensinnigen Gebrauch der Fotografie und das Umgehen jeder Form von Zensur durchaus möglich machten. Umgekehrt lässt sich auch für demokratische Gesellschaften ein teilweise propagandistischer Umgang mit Fotografien beobachten, und selbst die Zensur in Form von Schikane – zum Beispiel in der McCarthy-Ära in den USA – lässt sich diagnostizieren. Eine kategorische Differenzierung zwischen »demokratischer« und »diktatorischer« Fotografie lässt sich also kaum aufrechterhalten. Vielmehr gilt es, die jeweiligen praktischen, professionellen und ideologischen Faktoren zu untersuchen, unter denen Fotografien produziert, verbreitet und rezipiert wurden und werden: Die Fotografie ist ein maßgeblicher Teil visueller Selbstrepräsentation moderner Gesellschaften. Damit bleibt der Versuch, ihr Eindeutigkeit zuzuweisen, vergeblich – ganz gleich, ob dieser Versuch von diktatorischen oder demokratischen Institutionen und Akteuren ausgeht. Die Veranschaulichung und Emotionalisierung, die Gestaltbarkeit und Manipulationsfähigkeit der Fotografie stehen stets in Spannung zu ihrem dokumentarischen Charakter, ihrer Evidenz.

Anmerkungen:

[1] Unter »Diktaturen« verstehen wir hier pragmatisch politische Ordnungen, in denen die bürgerlichen Freiheitsrechte eingeschränkt sind und die nicht durch demokratische Wahlen legitimiert sind. Debatten um »Faschismus« und »Totalitarismus« können in den einzelnen Beiträgen aufgegriffen werden, stehen aber nicht im Zentrum des Interesses.

[2] Jüngere empirische Studien dazu finden sich u.a. in: Nicholas J. Cull, The Cold War and the United States Information Agency. American Propaganda and Public Diplomacy 1945–1989, Cambridge 2008; Linda Risso, Propaganda and Intelligence in the Cold War. The NATO Information Service, London 2014; Sarah Ellen Graham, Culture and Propaganda. The Progressive Origins of American Public Diplomacy 1936–1953, Farnham 2015. Vgl. auch Thomas Mergel, Propaganda nach Hitler. Eine Kulturgeschichte des Wahlkampfs in der Bundesrepublik 1949–1990, Göttingen 2010, Einleitung.

[3] Wolfgang Schieder/Christof Dipper, Art. »Propaganda«, in: Otto Brunner/Werner Conze/Reinhart Koselleck (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 5, Stuttgart 2004, S. 69-112; Thymian Bussemer, Propaganda. Konzepte und Theorien, Wiesbaden 2005, S. 51f., S. 353ff.

[4] Christoph Classen, Thoughts on the Significance of Mass-Media Communications in the Third Reich and the GDR, in: Totalitarian Movements and Political Religions 8 (2007), S. 547-562, hier S. 552.

[5] Vgl. dazu ebd., S. 548.

[6] Vgl. Gerald Diesener/Rainer Gries (Hg.), Propaganda in Deutschland. Zur Geschichte der politischen Massenbeeinflussung im 20. Jahrhundert, Darmstadt 1996; Rainer Gries, Propagandageschichte als Kulturgeschichte. Methodische Erwartungen und Erfahrungen, in: Deutschland Archiv 33 (2000), S. 558-570; siehe auch Thymian Bussemer, Propaganda. Theoretisches Konzept und geschichtliche Bedeutung, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 2.8.2013, URL: <http://docupedia.de/zg/Propaganda>.

[7] G. Egon Schleinitz, Das Bild als politische Waffe, in: Deutsche Presse, Nr. 7/1943, S. 71f., hier S. 72 (Hervorhebungen im Original). Dort auch die folgenden Zitate.

[8] Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, New York 1951, S. 432, S. 474.

[9] Petra Bopp, Fremde im Visier. Fotoalben aus dem Zweiten Weltkrieg, Bielefeld 2009; siehe auch das Forschungsprojekt »Das Private des Nationalsozialismus« am Institut für Zeitgeschichte in München: <http://www.ifz-muenchen.de/aktuelles/themen/das-private-im-nationalsozialismus/>.

[10] Vgl. Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft [1962], Frankfurt a.M. 1990.

[11] Peter Howe, Life Magazine and Outtakes, in: Ken Light (Hg.), Witness in Our Time. Working Lives of Documentary Photographers, Washington 2000, S. 172-177, hier S. 177. Zur DDR siehe etwa Anke Fiedler, Medienlenkung in der DDR, Köln 2014; dies./Michael Meyen (Hg.), Fiktionen für das Volk: DDR-Zeitungen als PR-Instrument. Fallstudien zu den Zentralorganen Neues Deutschland, Junge Welt, Neue Zeit und Der Morgen, Berlin 2011; Michael Meyen/Anke Fiedler (Hg.), Die Grenze im Kopf. Journalisten in der DDR, Berlin 2011.

[12] Henning Storek, Dirigierte Öffentlichkeit. Die Zeitung als Herrschaftsmittel in den Anfangsjahren der nationalsozialistischen Regierung, Opladen 1972, S. 113; siehe auch Jürgen Schiewe, Öffentlichkeit. Entstehung und Wandel in Deutschland, Paderborn 2004, S. 236-248.

[13] Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Vierter Band: Vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten 1914–1949, München 2003, S. 474; Thomas Mergel, Parlamentarische Kultur in der Weimarer Republik. Politische Kommunikation, symbolische Politik und Öffentlichkeit im Reichstag, Düsseldorf 2002, S. 336.

[14] Jürgen Gerhards/Friedhelm Neidhardt, Strukturen und Funktionen moderner Öffentlichkeit: Fragestellung und Ansätze, in: Stefan Müller-Doohm/Klaus Neumann-Braun (Hg.), Öffentlichkeit – Kultur – Massenkommunikation. Beiträge zur Medien- und Kommunikationssoziologie, Oldenburg 1991, S. 31-89.

[15] Vgl. »Radfahrer«, Regie: Marc Thümmler, Dokumentarfilm/Fotofilm, 2008. »Radfahrer« war Hauswalds Deckname beim Ministerium für Staatssicherheit. Der 27-minütige Film ist frei verfügbar unter <http://www.bpb.de/mediathek/125419/radfahrer>. Von Hauswald liegen zahlreiche Fotobücher vor; siehe etwa: Berlin-Ost. Die andere Seite einer Stadt, Berlin 1990 (mit Lutz Rathenow); Vor Zeiten. Alltag in der DDR. Fotografien 1976–1990, Leipzig 2013.

[16] Zur oppositionellen Fotografenszene vgl. Heidrun Hamersky (Hg.), Gegenansichten. Fotografien zur politischen und kulturellen Opposition in Osteuropa 1956–1989, Berlin 2005; zur Protokollfotografie: Stefan Ulfert, Zentralbilder. Über Pressefotografie in der DDR, in: Fotogeschichte 30 (2010), Nr. 115, S. 53-61 (eine leicht überarbeitete Version ist verfügbar unter <https://pressegeschichte.docupedia.de/wiki/Zentralbilder.html>); zu Billhardt: Interview Annette Vowinckel mit Thomas Billhardt, Kleinmachnow, 18.3.2014.

[17] Zwar gibt es reichlich Literatur zur japanischen Fotografie, doch spielt darin die politische Fotografie im weiteren Sinn meist eine nachrangige Rolle. Vgl. zum Beispiel Anne Wilkes Tucker u.a. (Hg.), The History of Japanese Photography, New Haven 2003; Heinz Spielmann, Die japanische Photographie. Geschichte, Themen, Strukturen, Köln 1987. Mit der Fotografie im japanischen Faschismus hat sich eingehend Julia Adeney Thomas beschäftigt; vgl. u.a. dies., Photography, National Identity, and the »Cataract of Times«. Wartime Images and the Case of Japan, Oxford 1998.

[18] Susan Buck-Morss, Visual Empire, in: diacritics 37 (2007), S. 171-198, hier S. 185.

[19] Vgl. John G. Morris, »Shooting« the Presidents, in: Popular Photography, August 1977, S. 79ff., S. 234-238.

[20] Vgl. Hamersky, Gegenansichten (Anm. 16), S. 8ff.

[21] Benjamin Drechsel, Der Tank Man. Wie die Niederlage der chinesischen Protestbewegung von 1989 visuell in einen Sieg umgedeutet wurde, in: Gerhard Paul (Hg.), Das Jahrhundert der Bilder. Bildatlas 1949 bis heute, Göttingen 2008, S. 566-573; siehe auch: Picture power: Tiananmen stand-off, in: BBC News, 7.10.2005, URL: <http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/asia-pacific/4313282.stm>.

[22] Beispiele dafür finden sich in der MfS-Akte für Harald Hauswald. In einem Gutachten für einen Bildband heißt es etwa: »Das Denkmal des ›Alten Fritz‹ Unter den Linden. Sicher ein interessantes Motiv. Aber noch wirksamer mit einem einsamen Fahrrad im Vordergrund, mittels Kette an einem Eisenpfosten angeschlossen. Ein Gag? Könnte es sein, wenn nicht Text und viele andere Fotos darauf angelegt wären, Primitivität vordergründig zu machen.« In: Zum Bild/Text-Band ›Ostberlin‹ (von Rathenow u. Hauswald, in: Hauswald, Harald. BStU, MfS, HA XX/9, 358, S. 11 [Bl. 23]).