Ist die aktuelle Krise schon hinreichend beschrieben, verstanden und erklärt, nur weil sich die Geschwindigkeit erhöht hat, mit der ein globales Phänomen von Wissenschaftlern durchleuchtet, von Journalisten interpretiert und von Interessengruppen instrumentalisiert werden kann? Gegenwärtig spielen sich diese kommunikativen Akte in Echtzeit ab und gönnen sich kaum den nötigen Abstand zum Ereignis. Ratlosigkeit herrschte nur in jenem kurzen Augenblick, der allen Beobachtern zum ersten Mal bewusst machte, wie ernst die Lage wirklich war: Am 4. Oktober 2008, dem Sonntag eines langen Wochenendes, traten Kanzlerin und Bundesfinanzminister vor die Presse und beteuerten, dass alle Spareinlagen notfalls durch den Staat gesichert seien. Davor und danach aber ist eine eigentümliche Paradoxie zu beobachten: Eine extrem unsichere Situation, deren genaue Dimension heute ebenso wenig zu ermessen ist wie das Ausmaß ihrer Folgen, wird fortwährend im kommunikativen Modus der Gewissheit thematisiert.

Zunächst ist festzuhalten, dass die Gesamtheit aller Versuche, diese unsichere Lage kommunikativ zu stabilisieren, die Unsicherheit steigert. Dieses Phänomen ist an sich nicht neu, zählt zu den konstitutiven Merkmalen einer schweren Wirtschaftskrise doch fraglos ihre umgehende öffentliche, politische und wissenschaftliche Verarbeitung. So stieß bereits die Weltwirtschaftskrise von 1857 eine erste Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Konjunktur an; das Platzen der gründerzeitlichen Spekulationsblase von 1873 trug in Deutschland zur Diskreditierung von Freihandel und politischem Liberalismus bei, und die Weltwirtschaftskrise der frühen 1930er-Jahre zog ebenso wie der Ölpreisschock von 1973 eine wahre Flut zeitgenössischer Deutungen nach sich.1 Aber schon jetzt steht fest, dass die gegenwärtige Krise so umfassend beschrieben und so eilig gedeutet wird wie nie zuvor.

Selbst wenn man nur die deutschsprachige Öffentlichkeit betrachtet, ist die schiere Menge der Veröffentlichungen bemerkenswert. Während allein der Buchmarkt binnen Jahresfrist mit über 500 Neuerscheinungen zum Thema Wirtschafts- und Finanzkrise geradezu überschwemmt worden ist, werden künftige Historikergenerationen die Presseberichterstattung kaum noch überblicken können. Eine Stichprobe bei Google News verdeutlicht zumindest die Dimensionen. So erfasste die Suchmaschine in den Jahren 2008/09 insgesamt 140.609 Presseartikel, in denen das Wort „Finanzkrise“ enthalten war, ein Viertel davon allein im letzten Quartal 2008. Ähnliches lässt sich in kleinerem Maßstab auch im wissenschaftlichen Schrifttum beobachten. Ein Indikator sind beispielsweise die „Blätter für deutsche und internationale Politik“: In zwölf Heften brachten sie 44 Aufsätze und Kommentare, die sich der Krise in all ihren Dimensionen widmeten.

Obschon viele der hier gezählten Texte für sich genommen eine verbindliche Deutung anzubieten haben, bringt eine derartige Massenproduktion in ihrer Gesamtheit vor allem Unsicherheit hervor. Wie kann unter diesen Bedingungen Sicherheit hergestellt werden? Unsicherheit abzubauen ist nicht nur für die Medienöffentlichkeit essentiell, sondern zugleich eine Aufgabe für wirtschaftswissenschaftliche Berater und vor allem für Politiker, die unter Unsicherheit Entscheidungen fällen müssen. Zugleich sind sie gezwungen, ihrem Handeln Legitimation zu verschaffen. Mit welchen Mitteln gelingt dies, und wie genau wird die insgesamt unsichere Lage kommunikativ stabilisiert?

2![]()

1. Ereignisse, Skandale und die Aporien der Politikberatung

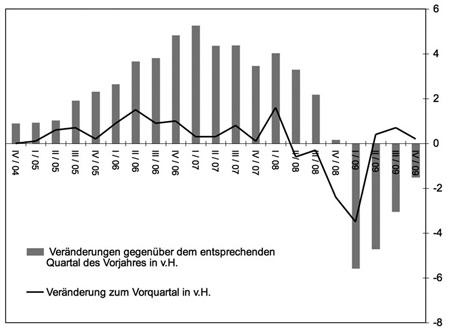

Zunächst fällt auf, dass bei der medialen Wahrnehmung der aktuellen Krise ein Ereignis alle übrigen Aspekte deutlich überstrahlt. Der Zusammenbruch des amerikanischen Immobilienmarktes und die daraus resultierende Bankenkrise bilden den Fixpunkt aller Erzählungen, deren dominierende Bezeichnung folglich auch „Finanzkrise“ lautet. Ihr Ausbruch wird auf diese Weise zu einem Ereignis mit einem konkreten Datum, dem Insolvenzantrag der Lehman-Bank vom 15. September 2008. Dass weit über Fachkreise hinaus bereits seit dem Frühsommer 2007 von einer schweren Finanzkrise gesprochen wurde, dass der Wendepunkt des deutschen Wirtschaftswachstums bereits im Frühjahr 2008 und damit weit vor dem symbolischen Ereignis gelegen hat (siehe die Grafik unten) und dass vor dem Zusammenbruch eine spekulativ getriebene Hausse auf den Rohstoffmärkten für einen veritablen Angebotsschock sorgte – all dies bleibt ausgeblendet.

Wenn gleichwohl das öffentliche Bild einer schweren Krise entsteht, liegt dies nur teilweise an den unbestreitbaren Fakten – die Weltwirtschaft schrumpft erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs; einen stärkeren Einbruch ihrer Exporte hat die Bundesrepublik noch nicht erlebt; eine internationale Finanzkrise ähnlichen Ausmaßes gab es zuletzt 1931. Noch stärker ins Gewicht fällt die Häufung konkreter Krisenereignisse: das Milliardendebakel bei Landesbanken, Hypo Real Estate, IKB Deutsche Industriebank und Kreditanstalt für Wiederaufbau, die Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und Porsche, die Finanzierungsprobleme der Familien Merckle und Schaeffler, der Kampf um die Zukunft von Opel oder die Abwrackprämie. Die Kurzlebigkeit öffentlicher Aufmerksamkeitszyklen verstärkt dabei die Betonung des Ereignishaften gegenüber allem Prozessualen. In der Medienöffentlichkeit trägt so vor allem die Skandalisierung zu einer Stabilisierung der Krisenkommunikation bei, indem sie komplexe systemische Fragen (etwa nach der Regulierung von Finanzmärkten) ausblendet oder konkrete Ereignisse so weit zuspitzt, bis nur noch das Fehlverhalten von Personen sichtbar und für moralische Appelle ansprechbar ist.2 Dieser Prozess schafft einerseits Gewissheit, was am Beispiel jener Autoren zu beobachten ist, die post festum schon immer gewusst haben wollen, dass es so kommen musste.3 Andererseits ist die Skandalkommunikation für symbolische Interventionen nahtlos anschlussfähig, so etwa, wenn der Staat angesichts mächtiger Lobbyinteressen einer schärferen Regulierung von Rohstofftermingeschäften ausweicht, derweil jedoch die konfiskatorische Besteuerung von Managerboni beschließt.

3![]()

Daneben verlangt die öffentliche Thematisierung jedes Krisenereignisses nach einer doppelten zeitlichen Ortsbestimmung, und so wird einerseits retrospektiv nach Vergleichsmöglichkeiten gefahndet, andererseits prospektiv gefragt, an welchem Punkt eines idealtypischen Krisenverlaufs das jeweilige Ereignis anzusiedeln ist. Historisierung und Prognose müssen in der Krise also immer wieder neu durchgespielt werden, und das nicht nur in der Medienöffentlichkeit, sondern auch in den Gremien der wirtschaftswissenschaftlichen Politikberatung oder bei der Vorbereitung konkreter Gesetzesinitiativen.4 Ob und in welchem Umfang die Finanzmarktkrise in der „realen“ Wirtschaft ankommt, ob es sich bei dem ersten Anzeichen einer konjunkturellen Erholung um den Beginn eines nachhaltigen Aufschwungs handelt oder nur um eine Scheinblüte – für diese Fragen liefert die Vergangenheit zwar passende Illustrationen, freilich ohne dass damit schon Aussagen über die aktuelle Entwicklung getroffen wären. Weil gegenwärtige Entscheidungen ohne Prognosen aber undenkbar sind, treten die seit den 1970er-Jahren bekannten Aporien der Politikberatung nun noch einmal mit bemerkenswerter Deutlichkeit hervor.5

Zwar scheitern Konjunkturprognosen seit je, und noch in jeder Krise sind Ökonomen dafür gescholten worden, unvorhersehbare Ereignisse nicht prognostizieren zu können – so auch diesmal.6 Aber eigentlich hatten die Politikberater alles richtig gemacht und spät, aber doch noch zur rechten Zeit die nötigen Warnungen ausgesprochen. Bereits im November 2007 untersuchte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung die „Stabilität des internationalen Finanzsystems“. Wer wollte, konnte sich schon damals auf knapp 80 Seiten über die Niedrigzinspolitik der US-Notenbank und ihre Folgen für den Immobilienmarkt ebenso unterrichten lassen wie über die „Alchemie der Verbriefung“ und die Gefahren der Kredithebel. Die Bundesregierung freilich erwiderte im Januar 2008 nur, dass die Folgen der „Finanzmarktturbulenzen“ wohl „noch nicht in vollem Umfang überstanden“ seien. Die Regulierungsfrage wehrte sie mit Verweis auf ihre Bemühungen um mehr „Transparenz“ auf den Finanzmärkten ab.7

Im Spätsommer 2008 hingegen, als sich die Krise zuspitzte und schnelles Handeln nötig war, schlug die Stunde der Exekutive. Den Experten blieb später nur der Rückblick; sie lobten die „unorthodoxen“ Reaktionen auf die Krise, warnten vor den langfristigen Folgen und lieferten unverdrossen Anregungen für eine verbesserte Regulierung der Finanzmärkte.8 Dieser Kontrast zwischen Anspruch und Wirklichkeit der Beratung verdeutlicht ein weiteres Mal, wie sehr sich die Handlungslogiken von Wissenschaft und Politik unterscheiden, wie disparat Problemwahrnehmungen sein können und wie pragmatisch im Ernstfall gehandelt wird. Neu und unerwartet ist all das nicht, denn Politiker haben sich in einem Vierteljahrhundert längst an die Widersprüchlichkeit der Expertenäußerungen gewöhnt und gelernt, damit pragmatisch umzugehen.

4![]()

2. Irritationen der politischen Legitimationsbasis

Zu diesem nüchternen Umgang mit unübersichtlichen Lagen und widersprüchlichem Rat zählt auch die Instrumentalisierung des Expertenwissens. Zwar sind wir heute weit davon entfernt, die realwirtschaftlichen Auswirkungen der Krise überhaupt absehen zu können. Ob die Finanzmarktturbulenzen wirklich beendet sind, ob eine weitere Zuspitzung zu erwarten ist oder ob die nächste Spekulationsblase bereits heranwächst, ob Inflation oder Deflation die künftigen Regierungen fordern werden – wir wissen es nicht. Schon jetzt aber ist klar, wie beispiellos das Ausmaß der staatlichen Rettungsmaßnahmen ist und wie sehr das staatliche Engagement im Widerspruch zur bis dato herrschenden Lehre von der Überlegenheit des Marktes steht. Wenn die EU-Staaten nach dem Lehman-Zusammenbruch binnen zehn Monaten 29 Prozent, die USA sogar 33 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts allein für die Rettung des Finanzsystems mobilisiert haben, wenn darüber hinaus Konjunkturprogramme aufgelegt werden, deren Umfang weit über das aus den 1970er-Jahren bekannte Maß keynesianischer Interventionen hinausgeht, dann entsteht neben Unsicherheit zuallererst ein gewaltiger Legitimationsbedarf.9

Februar 2009: Nach dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers demonstriert ein Geschädigter in Hamburg vor einer Filiale der Citibank

(Foto: ddp images/Krafft Angerer)

Legitimation kann zum Beispiel durch die politische Aneignung wissenschaftlicher Termini gestiftet werden – dies zeigt das Beispiel des Systembegriffs. Im Jargon der Ökonomie bezeichnen „systemische Bankenkrisen“ alle Erscheinungen, die das Potenzial haben, den „gesamten Finanzsektor einer Volkswirtschaft zum Zusammenbruch zu bringen“. In den einschlägigen Expertisen war deshalb schon Ende 2007 viel die Rede von „systemischen“ Störungen, Risiken und Gefahren. In diesem Sinne gibt es auch „systemisch relevante“ Banken, deren Zusammenbruch einen Vertrauensverlust nach sich zieht und deren Insolvenz zu verhindern deshalb im allgemeinen Interesse liegt.10 Genauso popularisierten Politiker den Fachterminus. Zunächst diente er nur dazu, das staatliche Eingreifen zu erklären. Dann aber zeigte sich die typische semantische Eigendynamik politischer Anwendungskontexte: Betriebsräte, Gewerkschafter und Politiker erklärten Opel zum „systemrelevanten“ Unternehmen, obwohl eine Insolvenz kaum Auswirkungen auf andere Unternehmen der Automobilindustrie gehabt hätte, ein „systemisches“ Risiko also nicht erkennbar war. Der Begriff bezeichnete jetzt nicht mehr seinen ursprünglichen Gehalt, sondern verwies eher auf die politische Macht von Interessengruppen. Im letzten Schritt wurde er schließlich soweit generalisiert, dass er als Chiffre für unternehmerische Verantwortungslosigkeit oder politische Willkür diente. So konnte nun auch gefragt werden: „Sind Zeitungen systemrelevant?“11

Dieses eigentümliche Zusammenspiel zwischen Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit zeigt beispielhaft, dass jene Unübersichtlichkeit, die in den 1980er-Jahren noch als neu gelten konnte, weiter unsere Gegenwart prägt. Schon damals war klar, dass ein Abschied von politischen Leitideen der Moderne anstand. Künftig würde man weder auf die Eindeutigkeit von Expertenmeinungen vertrauen noch darauf bauen können, dass Politiker durch Beobachtung öffentlicher Debatten rasch zu den „richtigen“ Entscheidungen kommen würden.12 Aber immerhin erodierte das überkommene politische Legitimationsmodell unter den Bedingungen eines Erklärungs- und Handlungsrahmens, der die Vieldeutigkeit in den Griff zu bekommen versprach: der Vorstellung, nur noch eine über den Markt vermittelte gesellschaftliche Selbstregulierung politisch steuern zu müssen.13 Ihre Attraktivität war während der letzten drei Jahrzehnte auch darauf zurückzuführen, dass sie Unsicherheit beseitigte und Legitimation stiftete. Neu an der gegenwärtigen Wirtschafts- und Finanzkrise ist vor allem, dass diese politische und gesellschaftliche Legitimationsbasis erschüttert wurde wie nie zuvor und sie ihre gewohnten Funktionen – zumindest für den Augenblick – nicht mehr erfüllt.

5![]()

Anzeichen für eine solche Irritation gibt es genug. So verstummten die Protagonisten des neoliberalen Diskurses ebenso plötzlich wie jene Paradigmen wiederentdeckt wurden, die seit den 1970er-Jahren marginalisiert gewesen waren. Bestes Zeichen für diese Verschiebung der Diskurshoheit ist wohl ein Büchlein aus der Feder des „FAZ“-Finanzmarktredakteurs Gerald Braunberger, das seinen Lesern den „Krisenökonomen“ Keynes nahezubringen versucht.14 Die Autoren der „Blätter für deutsche und internationale Politik“ benötigten demgegenüber keine Einführung in den Keynesianismus; für sie fungierte der „Postneoliberalismus“ im Frühjahr 2009 schon als selbstverständliche Epochenbezeichnung.15 Da mochte auch die „Frankfurter Rundschau“ nicht zurückstehen; sie beschwor in einer Serie die „Renaissance des Staates“.16 Angesichts des unverhofften Stimmungsumschwungs ist solcher Übermut verständlich, wenngleich hier die jeweiligen Krisenereignisse nur zu oft im Lichte bestehender Überzeugung thematisiert wurden – ein in der bekannten Frontstellung zwischen Neokeynesianern und den Adepten des Marktes jahrzehntelang und hochideologisch eingeübtes Spiel, dessen anfänglicher Elan inzwischen im Kleinklein von pragmatischer Krisen- und unverhohlener Klientelpolitik merklich zurückgegangen ist.

Wurde das marktliberale Paradigma aber nun auf Dauer erschüttert oder nur kurzzeitig irritiert? Solange diese entscheidende Frage als offen zu gelten hat, wird man die gegenwärtige Krise kaum seriös historisieren können. Wer sich angesichts solcher Unsicherheit aus der Defensive nicht heraustraut, kann freilich ausweichen und Sicherheit in der Ironie finden. Vielleicht ist diese Haltung angesichts der Vielzahl widersprüchlicher Diagnosen, die jede für sich im Brustton der Überzeugung daherkommen, sogar besonders produktiv. Dem aufmerksamen Beobachter wird nach rund zwei Jahren eben nicht entgangen sein, dass die Krise schon mehrfach überwunden war, um sich dann wie aus heiterem Himmel zuzuspitzen. Für die Mehrheit der Bevölkerung hat sie noch immer realwirtschaftlich bemerkenswert schwache Folgen, da der Arbeitsmarkt der wirtschaftlichen Entwicklung mit deutlichem Abstand hinterherhinkt und im Wahljahr 2009 überdies das Instrument der Kurzarbeit bis zu einem Rekordstand von 1,52 Millionen Betroffenen im Mai massiv ausgebaut wurde.17 Noch während die Furcht vor einer Rückkehr der Finanzkrise angesichts möglicher Staatsbankrotte in der Euro-Zone wieder wuchs, traf der „Spiegel“-Kolumnist Thomas Tuma vielleicht den richtigen Ton. Er blickte am Ende des zweiten Krisenjahres auf das Toben jenes „Finanzfeuersturms“ zurück, dem er täglich im Büro ausgesetzt gewesen sei, während sich im privaten Leben doch gar nichts verändert habe. So sei es wohl relativ vielen Deutschen ergangen. Sie hätten die Krise zur Kenntnis genommen – und anschließend Weihnachtseinkäufe gemacht.18

1 Charles S. Kindleberger/Robert Aliber, Manias, Panics and Crashes. A History of Financial Crises, 6. Aufl. Basingstoke 2010; Hans Rosenberg, Die Weltwirtschaftskrise 1857–1859 [1934], 2. Aufl. Göttingen 1974; ders., Große Depression und Bismarckzeit. Wirtschaftsablauf, Gesellschaft und Politik in Mitteleuropa, Berlin 1967.

2 Tissy Bruns, Das Ansehen der Wirtschaft ist in höchster Gefahr, in: Tagesspiegel, 1.11.2009; Anne T., Die Gier war grenzenlos. Eine deutsche Börsenhändlerin packt aus, Berlin 2009; Geraint Anderson, Cityboy. Beer and Loathing in the Square Mile, London 2008.

3 Nikolaus Piper, Die Große Rezession. Amerika und die Zukunft der Weltwirtschaft, München 2009; Hans-Werner Sinn, Kasino-Kapitalismus. Wie es zur Finanzkrise kam, und was jetzt zu tun ist, Berlin 2009; George Soros, Die Analyse der Finanzkrise und was sie bedeutet – weltweit, München 2009.

4 Jahresgutachten des Sachverständigenrates (künftig: SVR) 2008/09, Ziffer 4 u. 12; Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung (künftig: JWB) 2009, Ziffer 4; Claus-Martin Gaul, Konjunkturprogramme in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: Einordnung und Bewertung der Globalsteuerung von 1967 bis 1982, Berlin 2009 (Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages 5-3010-009/09).

5 Harold James, The Creation and Destruction of Value. The Globalization Cycle, Cambridge 2009; Margrit Grabas, Die Gründerkrise von 1873/79 – jähes Ende liberaler Bürgerträume. Eine konjunkturhistorische Betrachtung vor dem Hintergrund der Globalisierungsrezession von 2008/2009, in: Berichte des Forschungsinstituts der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik (IWVWW) 19 (2009) H. 1-2, S. 66-82; Albrecht Ritschl, War 2008 das neue 1931?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 59 (2009) H. 20, S. 27-32; Werner Abelshauser, Aus Wirtschaftskrisen lernen – aber wie? Krisenszenarien im Vergleich, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 57 (2009), S. 467-483.

6 Lisa Nienhaus, Die Blindgänger. Warum die Ökonomen auch künftige Krisen nicht erkennen werden, Frankfurt a.M. 2009; vgl. Tim Schanetzky, Die große Ernüchterung. Wirtschaftspolitik, Expertise und Gesellschaft in der Bundesrepublik 1966–1982, Berlin 2007, S. 184-192.

7 SVR 2007/08, Ziffer 125-200; JWB 2008, Ziffer 15 u. 109; vgl. zur Prognose SVR 2008/09, Ziffer 4 u. 18.

8 SVR 2008/09, Ziffer 12 u. 257-300; SVR 2009/10, Ziffer 171-242.

9 Daten nach SVR 2009/10, Tab. 18.

10 SVR 2007/08, Ziffer 196; SVR 2008/09, Ziffer 218ff. sowie 187 am Beispiel Bear Stearns.

11 Heribert Prantl, Sind Zeitungen systemrelevant? Journalismus zwischen Morgen und Grauen, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 54 (2009) H. 8, S. 99-107.

12 Peter Weingart, Verwissenschaftlichung der Gesellschaft – Politisierung der Wissenschaft, in: Zeitschrift für Soziologie 12 (1983), S. 225-241; das Schlagwort lieferte Jürgen Habermas, Die Neue Unübersichtlichkeit. Kleine Politische Schriften V, Frankfurt a.M. 1985.

13 Helmuth Willke, Supervision des Staates, Frankfurt a.M. 1997; Wolfgang Fach, Staatskörperkultur. Ein Traktat über den „schlanken Staat“, in: Ulrich Bröckling/Susanne Krasmann/Thomas Lemke (Hg.), Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen, Frankfurt a.M. 2000, S. 110-130.

14 Gerald Braunberger, Keynes für jedermann. Die Renaissance des Krisenökonomen, Frankfurt a.M. 2009.

15 Ulrich Brand, Staatseuphorie ohne Strategie. Zur Lage der Linken im Postneoliberalismus, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 54 (2009) H. 4, S. 93-101; vgl. die älteren Beiträge in: Christoph Butterwegge/Bettina Lösch/Ralf Ptak (Hg.), Neoliberalismus. Analysen und Alternativen, Wiesbaden 2008.

16 Gestartet mit dem Artikel von Peter Bofinger, Neue Balance von Staat und Markt, in: Frankfurter Rundschau, 7.4.2009.

17 Bundesagentur für Arbeit, Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland, Monatsbericht Oktober 2009, S. 9.

18 Thomas Tuma, Hurra, wir leben noch!, 16.12.2009, online unter URL: http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,666514,00.html.![]()