[Dieser Beitrag stellt Zwischenergebnisse eines Forschungsprojekts zur Geschichte der Wahlbeteiligung als politischem Streitobjekt in Frankreich, der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland vor. Ich bedanke mich bei den Herausgebern und der Redaktion der »Zeithistorischen Forschungen« sowie bei meinen Kolleg:innen am Deutschen Historischen Institut Paris bzw. an den Universitäten Jyväskylä, Luzern, Lausanne und Zürich für ihre wertvollen Kommentare. Für das Lektorat dieses Textes danke ich Celia Burgdorf und Jan-Holger Kirsch. Alle Übersetzungen aus dem Französischen stammen von mir.]

Eine »Regierungskrise« – so bezeichnete der populäre sozialdemokratische Bundesrat (Minister) Willi Ritschard die Stimm- und Wahlenthaltung in der Schweiz auf dem Parteitag der schweizerischen Sozialdemokraten 1975. Die Verfassung des Landes mache »das Volk zur Regierung«, was »das Volk« aber nicht mehr zu glauben scheine: »Weiss bei uns der Bürger, dass er es ist, der die vielen Abstimmungen verlangt, an denen er teilnehmen sollte?«1 Diese besorgte Diagnose wurde zum Referenzpunkt einer intensiven Diskussion um die Stimm- und Wahlenthaltung als zentralem »Problem« der Schweizer Politik, das es nun zu lösen gelte – wie Ritschards (christlich-demokratischer) Bundesratskollege Kurt Furgler zwei Jahre später im Fernsehen ankündigte.2 Diese erstaunliche Krisendeutung für das Außen- wie auch Innenbild der als »Sonderfall« konstruierten schweizerischen Demokratie könnte man zunächst leicht mit dem tatsächlichen, im westeuropäischen Vergleich früheren Rückgang der Stimm- und Wahlbeteiligung in der Schweiz erklären. Bei eidgenössischen Parlamentswahlen in den 1940er-Jahren hatte diese noch um 80 Prozent gelegen, gegenüber Werten unter der symbolischen 50-Prozent-Schwelle ab 1979. Deutlich höher lagen zu dieser Zeit die Werte bei westdeutschen Bundestagswahlen (90,8 Prozent 1976 bzw. 88,6 Prozent 1980) oder auch die Anteile bei französischen Parlamentswahlen (71,6 Prozent 1978 bzw. 70,9 Prozent 1981).3 Heute werden in der Schweizer Öffentlichkeit die weiterhin niedrigen Stimm- und Wahlbeteiligungszahlen (nach wie vor um 50 Prozent) selten als Problem wahrgenommen – und insbesondere mit Bezug auf die häufigen Urnengänge aufgrund des halbdirektdemokratischen und föderalen Systems relativiert.4 Diese Deutungsdiskrepanz zu den 1970er-Jahren fällt auf, gerade im Vergleich mit der heute regen internationalen Diskussion um eine »Krise« der Demokratie oder genauer der repräsentativen Institutionen und damit der Wahlen oder der Parteien – eine Diskussion, die sich ebenfalls oft auf die vielerorts gesunkene Wahlbeteiligung als selbsterklärendes Symptom stützt.5

Wie lässt sich dann Ritschards pessimistischer Befund eines Mangels an (elektoraler) Partizipation historisieren, wenn es nicht allein um die Höhe der Stimm- und Wahlbeteiligung geht? Seine Stellungnahme kontrastiert auch mit damaligen wie retrospektiven Darstellungen der »langen 1968er-Jahre«, die in der Schweiz mit der späten Einführung des Frauenstimmrechts (1971 auf eidgenössischer Ebene) zusammentrafen und darüber hinaus wie in anderen Ländern eine Phase intensiver politischer Partizipation jenseits der Wahlen auslösten. Aktivist:innen und Theoretiker:innen, nicht zuletzt in den neuen feministischen Bewegungen, suchten in ihren Praktiken wie in ihren Schriften die Grenzen des »Politischen« und des Partizipationsbegriffs jenseits des Abstimmens zu erweitern.6 Im selben Jahr wie Ritschard warnten die Sozialwissenschaftler Michel Crozier, Samuel P. Huntington und Joji Watanuki in einem Bericht für die trilaterale Kommission (eine 1973 von Zbigniew Brzeziński und David Rockefeller gegründete Denkfabrik) sogar vor einer »Demokratiekrise«, diesmal aber aus einem »Exzess« an Partizipation, wodurch westliche Regierungen nun »von Beteiligten und Forderungen« überlastet seien.7 Wenn überhaupt, erinnert Ritschards Sorge eher an die frühen Nachkriegsjahrzehnte, als westeuropäische politische Eliten sich im Kontrast zu den Zwischenkriegs- und Kriegsjahren auf ein Modell der »constrained democracy« (Jan-Werner Müller) geeinigt hatten, welches Stabilität als Hauptziel setzte und politische Partizipation auf Urnengänge konzentrieren sollte.8 In diesem Kontext hatten Intellektuelle beiderseits des Nordatlantiks besorgt über die Risiken – oder die Chancen – der Wahlenthaltung diskutiert, verstanden als Zeichen einer »Apathie« der Bürger:innen.9

Mit Blick auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhundert hat sich die in vielen Ländern boomende Wahlgeschichtsschreibung mehr für Wahlkämpfe und politische Kultur interessiert als für die konkreten Bedingungen des Urnengangs.10 In der Absicht, die Perspektive auf das heute stark ritualisierte Wählen zu »verfremden«, studierten Wahlhistoriker:innen eher die Entstehung und die Standardisierung von Techniken und Praktiken des Wählens im Laufe des 19. Jahrhunderts. Sie betonten dabei frühere Prozesse des Lernens, der Politisierung oder sogar der »Disziplinierung«, die beteiligungsbereite (wenn auch nicht unbedingt demokratieüberzeugte) Wähler (und später Wählerinnen) hervorbrachten.11 Dieser Fokus auf die »Elektoralisierung der Demokratie«12 vernachlässigt aber weiterbestehende (wenngleich minoritäre) Demokratiemodelle und Partizipationsformen jenseits der Wahlen (und Abstimmungen). Er lässt insbesondere für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wenig Platz für das Wählen als soziale Praxis und Norm und überhaupt für fortbestehendes normabweichendes Verhalten wie eben die Stimm- und Wahlenthaltung. Damit wird riskiert, die Zentralität und Normalität der Wahlen in nachkriegszeitlichen Demokratien im Vergleich mit einer gegenwärtigen »Krise« erneut zu naturalisieren. Zugegebenermaßen bleibt die Stimm- und Wahlenthaltung an sich ein heikles und umstrittenes Forschungsobjekt, zunächst weil Statistiken dazu für manche früheren Perioden, gerade bei Revolutionen oder Regimewechseln, nur eine unsichere Analysebasis liefern. Eine klare, geschweige denn endgültige Deutung der Stimm- und Wahlenthaltung ex post ist zudem ein riskantes Unterfangen für Historiker:innen – auch für heutiges Wahlverhalten und seine soziale Bedingtheit gibt es in den Politikwissenschaften vielfältige Erklärungsparadigmen und Analysezugänge.13 Beide Disziplinen stehen zudem verschiedenen historischen Schichten von politischen Interpretationen wie auch intellektuellen Zugängen zur Stimm- und Wahlenthaltung gegenüber, die sich etwa in gängigen, normativ aufgeladenen Begriffen wie »Apathie« oder »Politikverdrossenheit« im Laufe der Zeit verdichtet haben – Termini, die nicht als Analysewerkzeuge, sondern als Quellenbegriffe betrachtet werden sollten.14

Um Ritschards Diagnose von 1975 zu verstehen, schlage ich in diesem Aufsatz vor, die Stimm- und Wahlenthaltung gerade nicht als neutralen Indikator einer besonderen Situation in der Wählerschaft zu betrachten, sondern als politischen Streitgegenstand, über dessen Interpretation in der Öffentlichkeit verhandelt wird. Dafür werden parlamentarische Debatten, behördliche Akten, wissenschaftliche Studien sowie Medienquellen analysiert.15 Denn erst durch ihre Deutungen erhält die Stimm- und Wahlenthaltung – als eine Art polyphones Schweigen – überhaupt mögliche kollektiv erkannte Lesarten, und damit auch potentielle Auswirkungen auf die Art und Weise, wie politische Akteure oder auch einzelne Wähler:innen mit der elektoralen (Nicht-)Partizipation umgehen. Statt über die Stimm- und Wahlenthaltung selbst können Deutungen dieses Verhaltens mehr über historisch situierte Diagnosen zum Stand der Demokratie (ggf. auch ihrer Gefährdung) aussagen, wie der französische Politikwissenschaftler Denis Barbet argumentiert.16 Durch die Analysen solcher Deutungen kann untersucht werden, wie die – historisch stark geschlechterbezogenen – Ideale und Normen der politischen Partizipation und der Staatsbürgerschaft neu verhandelt, neu legitimiert bzw. delegitimiert wurden.17

Dabei kommen selbstverständlich nicht alle Akteure wie ein Regierungsmitglied in die Position, die Stimm- und Wahlenthaltung als eigenes oder – häufiger – als fremdes Verhalten öffentlich deuten zu können. Mit Pierre Bourdieus Feldtheorie lassen sich die Inklusions- und Exklusionsprozesse beleuchten, welche die Grenzen der politischen, medialen und wissenschaftlichen Felder formieren und dadurch auch den Zugang zur »autorisierten« politischen Sprache bestimmen.18 Die ungleichen diskursiven Kartographien mögen wiederum die (Nicht-)Thematisierung und die (De-)Legitimierung gewisser Partizipationspraktiken bedingen. Politische Akteur:innen (Aktivist:innen, Parteivertreter:innen, Gewählte oder Staatsoffizielle) haben bereits variierende Handlungsspielräume, um über die Stimm- und Wahlenthaltung öffentlich zu sprechen, aber auch um tätig zu werden – durch Mobilisierungspraktiken wie durch rechtliche, informations- oder bildungspolitische Maßnahmen. Gerade Politiker:innen können dabei einerseits strategische Gründe haben, die Stimm- und Wahlbeteiligung zu fördern oder dies gerade nicht zu tun – aus der Annahme, dass die Enthaltung eher ihre Gegner schwächt, oder als Boykott einer für sie ungünstigen Wahlkonfiguration. Andererseits haben insbesondere Politiker:innen aus regierenden Parteien legitimatorische Gründe, zur Stimm- und Wahlbeteiligung aufzurufen und sie sogar gegenüber anderen (nicht institutionalisierten, protestierenden) Partizipationspraktiken abzugrenzen.19 Dabei nutzten Journalisten (noch überwiegend Männer) im sich ab den 1960er-Jahren kommerzialisierenden medialen Feld sowohl die Funktion des autorisierten politischen Kommentars als auch jene des Gatekeepings gegenüber diesen verschiedenen Deutungen und Handlungen über die Wahl- und Stimmenthaltung.20 Sie stellten ein Sprachrohr für gewisse politische Akteur:innen dar (zumal für Bundesräte), aber auch für die erste Generation von Demoskopen und Politikwissenschaftlern in der Schweiz (ebenfalls überwiegend Männer), deren Expertise über das (Nicht-)Wählen zunehmend Anerkennung fand.21

Umgekehrt stellt sich die Frage, über welchen Medienzugang Akteur:innen mit geringem kulturellem oder politischem Kapital verfügten. Konnten besonders Nichtwähler:innen öffentlich zum Nichtwählen mobilisieren, oder auch nur ihr Verhalten erklären? Mit einem weiteren Blick auf Stimmrechtslose, wie Schweizerinnen (vor 1971) und Migrant:innen, lässt sich somit fragen, inwiefern die Debatten um eine unzureichende Partizipation an der Urne diese Hierarchien inner- und außerhalb des stimmberechtigten demos in Bewegung brachten. In der langen, bis heute nicht abgeschlossenen Debatte um die Bedingungen des Stimmrechts in der Schweiz wird dessen exklusiver Charakter immer wieder durch seine angeblich besonderen Ansprüche gerechtfertigt – wegen der ausgebauten direktdemokratischen Instrumente und des sogenannten Milizsystems in der Politik und in der Armee, welches auf der ehrenamtlichen Teilnahme der Bürger (und Bürgerinnen) beruht.22 Diese und weitere Spezifika, wie das bekanntlich »verzögerte« Frauenstimmrecht, machen die Schweiz dabei weder »unvergleichbar« noch zu einem ewigen kulturell Anderen in Westeuropa.23 Vielmehr soll die Schweiz hier als paradigmatischer Fall für demokratische Spannungen um Partizipation und Inklusion betrachtet werden.

1. Das »Symptom« eines demokratischen »Unbehagens«:

Frühe Problematisierung der Stimm- und Wahlenthaltung

Ritschards eingangs genanntes Zitat bezieht sich auf eine etwas ältere Problematisierung der Stimm- und Wahlenthaltung in der Schweiz, die in einer breiteren Krisendiskussion stattfand. Seit Anfang der 1960er-Jahre hatte der Befund von einem »Unbehagen« in der Schweizer Öffentlichkeit zirkuliert. Am prägendsten identifizierte der liberale Intellektuelle Max Imboden ein »helvetisches Malaise« als eine »seltsame Mittellage zwischen ungebrochener Zuversicht und nagendem Zweifel«.24 Er diagnostizierte damit eine Reihe von systemischen Herausforderungen für die schweizerische Demokratie: die geringe Handlungsfähigkeit und Professionalisierung der Institutionen und der (nebenberuflich tätigen) »Milizpolitiker« sowie die niedrige Attraktivität der Politik aufgrund der mangelnden Profilierung der Parteien, nicht zuletzt als Folge der 1959 geschlossenen Vierparteienkoalition in der Bundesregierung. Für Imboden war der Rückgang der Stimm- und Wahlbeteiligung ein klares »Symptom« dieser Problemlage – ein medizinischer Begriff, der in Demokratiediskursen oft wiederkehrt. Jenseits von Imbodens Schriften zirkulierten der Topos des »Malaises« oder des »Unbehagens« und seine Verbindung mit der Stimm- und Wahlenthaltung breit zwischen Intellektuellen, Politikern und Journalisten im sich wandelnden medialen Feld.

Dieser Diskurs reaktivierte und bekräftigte dabei ein Dilemma, das auch andere westliche Demokratiedebatten seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges durchzog: Wie ließ sich in der »constrained democracy« der richtige Grad an Partizipation finden? Auch in der Schweiz hatten sich politische Eliten (inklusive sozialdemokratische) für die Nachkriegszeit eine »klassenübergreifende Harmonie« gewünscht und wollten »eigentliche Parteiwettkämpfe grossen Stils« vermeiden, die sie mit den polarisierten Kampagnen und Debatten, ja sogar mit den gelegentlichen Gewaltfällen der Zwischenkriegszeit assoziierten.25 Seit dem Beginn des Kalten Krieges wandelte sich auch der nationale Einigungsgeist des Zweiten Weltkrieges in einen antikommunistischen Wachstumskonsens um.26 Die asymmetrischen neokorporatistischen Arrangements zu Ungunsten der Linken sorgten ferner dafür, dass Absprachen zwischen den Parteien (und erst recht zwischen den mächtigen Wirtschaftsverbänden) hinter verschlossenen Türen stattfanden und direktdemokratische Instrumente weniger als noch in der Zwischenkriegszeit genutzt wurden.27 Das Fehlen einer lebhaften Opposition, nicht zuletzt durch den (Selbst-)Ausschluss der Kommunisten, trug weiter zu einem ruhigen, fast gefrorenen politischen Klima bei.

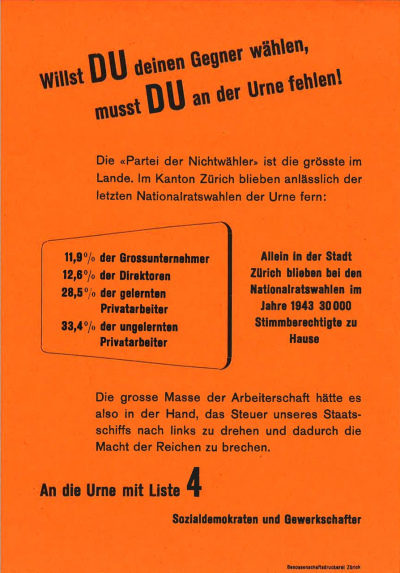

Aber als ein nationalistischer Verein mitten im Wahlkampf 1947 mit dem Slogan »Was eint ist recht/Was trennt ist schlecht« auftrat, ging das selbst bürgerlichen Politikern zu weit, gerade aus Angst, dass eine solche versöhnende Botschaft die Wähler von den Urnen fernhalten könnte.28 Viele Parteikader, rechts wie links im politischen Spektrum, sorgten sich tatsächlich über die »Demobilisierung«29 der Wähler angesichts des leichten Rückgangs der Stimm- und Wahlbeteiligung im Vergleich mit der Zwischenkriegszeit (70 Prozent bei den Nationalratswahlen 1943 gegenüber 80,4 Prozent 1919 oder 78,8 Prozent 1931). Im Kontrast zu Kommentaren in anderen Ländern, welche die nachkriegszeitliche »Apathie« als kleineres Übel sahen,30 nahmen schweizerische Eliten dies kaum als positives Zeichen einer Mäßigung wahr. Eine Studie des konservativen Vereins Redressement national bezeichnete bereits 1945 die Stimm- und Wahlenthaltung als »staatspolitische Gefahr«.31 Zudem kritisierten journalistische und parteipolitische Stellungnahmen wie auch einige von den Behörden im Auftrag gegebene statistische Studien dieses Verhalten als »Faulheit« oder »Laxheit« einer von »Sport und Vergnügen« abgelenkten Jugend im Kontrast zum »Pflichteifer« der Wählenden.32 Eine solche kulturpessimistische, moralisierende Lesart fand auch Anklang bei manchen Sozialdemokraten, die aufgrund des wachsenden Wohlstands schon 1947 eine »Verspießerung« der Arbeiterschaft bemängelten.33 Wie ihre Schwesterparteien in späteren Jahrzehnten34 begann die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SPS) Ende der 1940er-Jahre damit, spezielle Kampagnen an Nichtwähler zu adressieren. In einem Flugblatt von 1947 verwendete die Zürcher SP sogar die Zahlen einer offiziellen statistischen Studie, um »der grosse[n] Masse der Arbeiterschaft« zu zeigen, dass sie es durch ihre Wahlbeteiligung »in der Hand hätte, das Steuer unseres Staatsschiffs nach links zu drehen und dadurch die Macht der Reichen zu brechen«.

musst DU an der Urne fehlen!«

Sozialdemokratisches Flugblatt

zu den Nationalratswahlen von 1947

(Schweizerisches Sozialarchiv, Ar 1.230.3)

Über die Parteiengrenzen hinaus fungierte der Nichtwähler, der seine Pflichten »versäume«, als Negativfolie des nach 1945 vielfach zelebrierten »Bürgersoldaten«, der – so das offizielle Narrativ – während des Weltkrieges erfolgreich die Schweiz verteidigt habe und nun gegen den Kommunismus wachsam bleibe. Während diese militaristische Männlichkeit keine schweizerische Besonderheit war, spielte sie gerade nach 1945 eine zentrale Rolle in der offiziellen, exzeptionalistischen Darstellung der Schweiz als horizontale, stark partizipatorische und dadurch besonders anspruchsvolle Demokratie.35 Die militärische und somit androzentrische Prägung von Staatsbürgerschaftsidealen wurde zudem bekräftigt durch die wiederholte Exklusion der Frauen von den politischen Rechten nach 1945 – sowohl diskursiv als auch durch mehrere Urnengänge auf kantonaler wie eidgenössischer Ebene. Die Dichotomie zwischen politischer Aktivität und Passivität in den Deutungen der Stimm- und Wahlenthaltung spiegelte dabei Geschlechterhierarchien wider, nicht nur zwischen Männern und Frauen als passiven Bürgerinnen, sondern auch zwischen Männern. Erst die politische Teilnahme – an der Urne, aber auch in der Partei und der Gemeinde – ermögliche die »Erziehung jedes Aktivbürgers zum wahrhaft aktiven Bürger«, hieß es in einer statistischen Studie von 1944.36 Nur so »vollendet er sich selber, gelangt er zur Lebensreife«, meinte der Pädagoge Otto Woodtli 1961.37

Diese Deutungsmuster, wie die in Zeiten der Hochkonjunktur weiterlaufende Kritik der »Wohlstandsnarkose«,38 gingen in die Debatte der 1960er-Jahre mit ein, verloren aber einen Teil ihrer moralischen Konnotation, als neue Akteure zu Wort kamen. Dank ihrer zunehmenden Institutionalisierung und Internationalisierung wurde die Expertise der Politikwissenschaft stärker anerkannt, welche das politische Verhalten – entlang behavioristischer Ansätze – neutral analysieren und mit breiteren gesellschaftlichen Prozessen verbinden wollte. Teils mit, teils ohne expliziten Bezug auf ähnliche Forschungsparadigmen in anderen Ländern39 formalisierten Schweizer Politikwissenschaftler (überwiegend Männer) ein Verhaltenskontinuum zwischen Passivität und Aktivität und verbanden dies mit Unterschieden in »sozialer Integration«.40 Der idealtypische Aktivbürger stimme nicht nur ab, sondern besuche auch Wahlversammlungen, spreche über Politik und lese »fleißig den politischen Teil der Zeitung« – eine Modellierung, die eine erkennbar normative Definition und Begrenzung der politischen Partizipation enthielt.41 Auf dieser Basis ließ sich die zunehmende Stimm- und Wahlenthaltung in urbanen Kontexten durch die steigende Binnenmigration und (Sub-)Urbanisierung des Landes erklären, welche die soziale Integration schwäche.42

Eine solche Diagnose, die auch durch den transnational zirkulierenden Begriff der »Vermassung« ausgedrückt wurde,43 knüpfte nicht nur an kulturpessimistische Ängste oder an eine Kritik der Massenmedien an, sondern auch an das Ideal einer kleinen, dafür aber besonders partizipatorischen, horizontalen, unvermittelten und vertrauten Demokratie. Dieses Ideal, welches insbesondere die Gemeinde als »Wiege der Demokratie« und als »Ort hart verteidigter Männerprivilegien« (Mario König) zugleich würdigte, war zuletzt als Argument gegen das Frauenstimmrecht in der ersten eidgenössischen Abstimmung dazu Ende der 1950er-Jahre aufgetaucht.44 In den folgenden Jahren fand es auch Widerhall in den Diskussionen vieler Gemeinden, nicht zuletzt infolge der schrittweisen Einführung des Frauenstimmrechts auf lokaler Ebene, als es darum ging, die historischen, aber immer schwächer besuchten direktdemokratischen Gemeindeversammlungen durch gewählte Parlamente zu ersetzen.45 Aller Zelebrierung der direkten Demokratie zum Trotz bemängelten einige Autoren jedoch auch einen Qualitätsverlust in bestehenden Repräsentationsverhältnissen. Wie der Politikwissenschaftler Jürg Steiner schrieb, würden Großstädter ihre Vertreter im Stadtrat nicht mehr persönlich kennen, während kantonale Parlamentarier auf dem Land noch die Rolle eines »Seelsorgers« spielen könnten.46 Neben dieser idealisierten politischen Kommunikation face-to-face würden Dörfer zudem die Sozialisation zum Wähler fördern. Oft zahlten, so Steiner, Väter ihren 20-jährigen Söhnen die erste Parteikarte.47 Laut den Genfern Forschern Roger Girod und Charles Ricq würden auch »das geringste Plakat, das Brett mit den Wahlzeiten, das Treffen eines Nachbarn auf seinem Weg zum Wahlbüro« den sozialen Druck zur Stimmabgabe erhöhen.48 Für diese bedrohten Vorteile der lokalen, kleinen Politik schien die medialisierte politische Kommunikation keinen Ersatz zu bieten.

2. Erste Lösungsentwürfe und Alternativdeutungen zum »Problem« der Stimm- und Wahlenthaltung

Die Lösungsvorschläge für das »Problem« der Stimm- und Wahlenthaltung berührten dabei nicht immer die Nostalgie einer idealisierten Vergangenheit. Gerade Medienschaffende, aber auch parteipolitische Akteure sahen die Medien nicht als Problem, sondern als Lösung, und setzen auf sie als Informationsträger einerseits sowie als zeitgemäße Plattformen für attraktive Wahl- und Abstimmungskampagnen andererseits. Debattensendungen zu schweizerischen Wahlen institutionalisierten sich im Laufe der 1960er-Jahre mit dem expliziten Ziel, die »Stimmfaulheit und Desinteressiertheit« zu bekämpfen.49 In einer der ersten parlamentarischen Interpellationen zum »Problem« der Stimm- und Wahlenthaltung würdigte der sozialdemokratische Nationalrat Emil Schaffer bereits 1963 diese demokratische Rolle der Medien; er schlug die Gründung einer zentralen »Informationsstelle« sowie »Kurzfilme aufklärender Art« im Kino vor.50 In seiner Antwort an Schaffer relativierte der konservative Bundesrat Ludwig von Moos die Brisanz aber mit einem polemischen historischen Vergleich zu den »Abstimmungs- bzw. Wahlzahlen […] aus den bekannten 12 Jahren des Tausendjährigen Reiches«, um somit die Dringlichkeit des Problems und eines bundespolitischen Handelns zu entschärfen.51

Trotz mangelnden Handlungswillens auf Bundesebene sorgte die durchaus konsensuelle Problemdiagnose für Neuerungen in den Parteien. Manche Kader wie auch Kommunikationsberater (überwiegend Männer) regten an, dass attraktive Kampagnen mit Hilfe werbetechnischer Methoden die angeblich geschwächten Bindungen zwischen Parteien und Bürgern reparieren könnten.52 Gerade die vier Bundesratsparteien fanden es aber zunehmend schwierig, mit einer solchen standardisierten Werbung sich voneinander abzugrenzen. Zusätzlich zur Stimm- und Wahlenthaltung führten im Laufe der 1960er-Jahre die (aus heutiger Sicht moderaten) Erfolge alter und neuer Oppositionsparteien links wie rechts zu einer Verschärfung der Diagnose – aus einem »Unbehagen« wurde eine »Krise der Parteien«. Die Bundesratsparteien erlebten folglich einen Modernisierungsdruck, welcher jenseits der Kampagnen auch in Struktur- und Programmreformen mündete.53

Selbst die »alte« schweizerische Demokratie erweckte in dieser Reformdiskussion nicht nur Nostalgie, sondern zugleich den Ruf nach Erneuerung. Die frühere Forderung einer Totalrevision der Bundesverfassung von 1848 kam wieder auf die Agenda. Während breite Reformoptionen erwogen wurden, wie die Einführung eines Mischwahlsystems nach bundesrepublikanischem Vorbild, fand die immer noch offene Frage des Frauenstimmrechts nur am Rande Interesse.54 Frauen waren nicht mitgemeint, als es etwa darum ging, durch diesen Prozess »die junge Generation […] zur aktiven Mitarbeit« anzuregen.55

Gerade junge Bürger:innen stellten aber bald selbst den institutionellen Status quo in Frage. Ursprünglich von Intellektuellen, Medienschaffenden und Politikern getragen, wandelte sich die Kritikphase »von oben« der beginnenden 1960er-Jahre im Laufe des Jahrzehnts in eine Protestwelle »von unten«56 mit verschiedenen Bewegungen, welche unterschiedlich radikale Veränderungsentwürfe der schweizerischen Gesellschaft und Demokratie mit sich brachten, nicht-institutionelle Handlungsmittel benutzten und dabei die Stimm- und Wahlbeteiligung unterschiedlich deuteten. Auf der rechten Seite nutzten neue fremdenfeindliche Bewegungen die politischen Beteiligungsmöglichkeiten für sich, kritisierten aber die schweizerische Demokratie, welche sie für die »Überfremdung« des Landes durch die Einreise von Arbeitsmigrant:innen aus Südeuropa verantwortlich machten.57 Die von Student:innen, aber auch von Lehrlingen und Arbeiter:innen getragenen Basisbewegungen forderten ihrerseits mehr Partizipation in Hochschulen und in Betrieben sowie die Herabsetzung des Stimmrechtsalters auf 18 Jahre. Gelegentlich taten sie sich mit den Bewegungen von Migrant:innen zusammen, um Verbesserungen im Niederlassungsrecht und Partizipationsrechte anzumahnen.58 Schließlich führte die breite, intergenerationelle feministische Mobilisierung zur erfolgreichen Frauenstimmrechtsabstimmung im Februar 1971, selbst wenn manche Aktivistinnen der neuen Frauenbewegung dem Urnengang weiterhin skeptisch gegenüberstanden.59

Mit oder ohne Kritik des Wählens oder Boykottaufrufe trugen diese verschiedenen Bewegungen zu anderen Lesarten der Stimm- und Wahlenthaltung bei, die nicht mehr bloß als »Passivität« oder »Gleichgültigkeit« verstanden wurde, sondern als »Protest« oder zumindest »Entmutigung«.60 Gleichwohl erzielten gerade die umstrittenen (und schlussendlich abgelehnten) migrationspolitischen Abstimmungen der fremdenfeindlichen Bewegungen außerordentlich hohe Beteiligungszahlen.61 Trotz ihres (teilweise nur knappen) Scheiterns demonstrierten sie erneut die Konsequenz der idealisierten partizipativen, dafür aber exklusiven schweizerischen Demokratie, nämlich die Entscheidungsmacht einer (stimmberechtigten) Gruppe über die Rechte einer (stimmrechtslosen) anderen Gruppe – genau wie die verschiedenen Frauenstimmrechtsabstimmungen auf eidgenössischer und kantonaler Ebene.

3. Die Einführung des Frauenstimmrechts und die Politisierung der weiblichen Stimm- und Wahlenthaltung

Die Frauenstimmrechtsdebatte hatte eine parallele Diskussion über das zu erwartende Stimm- und Wahlverhalten der Schweizerinnen eröffnet, die dabei als »Unbekannte« fungierten.62 Bereits vor der ersten eidgenössischen Frauenstimmrechtsabstimmung 1959 hatten die Befürworter, darunter auch der Bundesrat, auf der Basis von ausländischen Erfahrungen argumentiert, dass Frauen tendenziell weniger wählen würden als Männer. Damit versuchten sie die Ängste der Frauenstimmrechtsgegner vor einem Einflussverlust zu beruhigen.63 Die Frage wurde bald konkret, als das Frauenstimmrecht 1959 zwar auf eidgenössischer Ebene abgelehnt, aber in ersten Kantonen angenommen wurde, beginnend mit Waadt und Neuenburg im selben Jahr. Dies führte zu einem Teilwahlrecht, das in den betroffenen Kantonen bedeutete, dass erstmalig ein geschlechtergetrenntes Wahlregister eingeführt werden musste – in Genf sogar mit differenzierten Stimmausweisen: gelbe »estampilles« für die Damen, blaue für die Herren.64 Diese materiellen Gegebenheiten eröffneten mancherorts die Möglichkeit einer geschlechtergetrennten Messung des Stimm- und Wahlverhaltens. Wo dies – unter anderem aufgrund des Stimmgeheimnisses – nicht gemacht wurde, konnte nur mit dem vorherigen, rein männlichen Urnengang verglichen werden.65

Jegliche Zahlen dazu wurden in der fortlaufenden Frauenstimmrechtsdebatte in den anderen Kantonen und auf eidgenössischer Ebene politisiert. Erste Ergebnisse, die auf eine tendenziell höhere weibliche Stimm- und Wahlenthaltung hinwiesen, dienten den Gegnern (und den sich um diese Zeit neu organisierenden Gegnerinnen) als Beweis dafür, dass sich Frauen ohnehin nicht für die Politik interessieren würden, nicht einmal für das Stimmrecht selbst.66 Dies war ein altes Argument, das seit den 1940er-Jahren mittels einiger kommunaler Konsultationen der noch stimmrechtslosen Frauen geprüft worden war, aber mit konträren Ergebnissen.67 In denjenigen Kantonen, wo die Stimmbeteiligung der Frauen getrennt gemessen wurde, wiesen die Frauenstimmrechtsvereine wiederum auf die Bedeutung der entsprechenden Zahlen in anderen Kantonen hin, um ihre Anhängerinnen zur Urne zu bewegen.68 Die Frauenstimmrechtlerinnen und einige Wissenschaftler versuchten aber zugleich, die Bedeutung dieser Zahlen zu relativieren: Männliche Bürger hätten sich bei der Einführung des männlichen Universalstimmrechts 1848 auch häufig enthalten; es brauche für Frauen genau wie damals für Männer eine Eingewöhnungs- und Lernphase.69 Nach den Nationalratswahlen von 1967 bedauerte die feministische Zeitschrift »Femmes suisses« sogar, dass »die männliche Stimmenthaltung […] nicht stigmatisiert [wird] wie die weibliche«.70 Und in der Tat: Die Diskussion um die weibliche Stimm- und Wahlenthaltung bestätigte die Kategorisierung der Schweizerinnen als eine homogene, von der (männlichen) Staatsbürgerschaftsnorm abweichende, womöglich sogar defizitäre Gruppe – was vorher dazu gedient hatte, ihre Exklusion aus dem politischen Feld zu rechtfertigen. Kennzeichnend für damalige Vorstellungswelten war der Vergleich der Frauen mit Menschen in »Entwicklungsländern«, deren politische »Rückständigkeit« es unter anderem durch politische Bildung zu überwinden gelte.71 Dieses auf Frauen angewandte Defizit-Narrativ ließ denken, dass die lange Zuweisung von Frauen in die Privatsphäre sie erfolgreich von einer eng definierten »Politik« ferngehalten habe, und kaschierte dabei ihre vielfältigen politischen Partizipationsformen vor dem Frauenstimmrecht sowie die Bemühungen der Frauenstimmrechtlerinnen für die politische Bildung der Frauen.72

Das weibliche Wahlverhalten blieb auch nach der erfolgreichen Frauenstimmrechtsabstimmung vom Februar 1971 auf eidgenössischer Ebene unter Beobachtung. Obschon nun alle Kantone ein einziges, geschlechtsblindes Wahlregister zusammenstellten, forderten Akteure aus den statistischen Ämtern und der Politikwissenschaft weiterhin eine geschlechtergetrennte Wahlstatistik. Die Frauenstimmrechtsvereine leisteten Widerstand gegen diese erneute symbolische Trennung des demos: Wie lasse sich dies für Frauen legitimieren, wo doch eine berufsspezifische Messung aufgrund des Stimmgeheimnisses nicht gestattet war? Gegenüber der Zeitschrift »Femmes suisses« verteidigte der Neuenburger Staatskanzler gleichwohl den Nutzen einer solchen geschlechtergetrennten Wahlstatistik, »denn, wie Sie wissen, haben die Behörden die Pflicht, alle Bürger aus allen möglichen Umfeldern einzuladen, zur Urne zu gehen«.73 Für die ersten universellen National- und Ständeratswahlen im Oktober 1971 verzichtete die schweizerische Bundeskanzlei dennoch darauf, alle Kantone mit einer geschlechtergetrennten Wahlstatistik (Wahlbeteiligung und eventuell Parteipräferenz) zu beauftragen. Frauen sollten »auf keinen Fall den Eindruck bekommen, dass man sie besonders beobachten will«.74 Aus ähnlichen Bedenken veröffentlichte die Bundeskanzlei zwar erstmals eine Erklärungsbroschüre zu den Wahlen, adressierte sie aber an »die Schweizerin« und »den Schweizer« gleichermaßen und schwieg sogar über den besonderen Kontext dieser Wahlen.75 Trotz solcher Vorbehalte meinten die Behörden gerade 1971, gegen Stimm- und Wahlenthaltung handeln zu müssen – speziell für Frauen als Problemgruppe.

Die Wahlenthaltung stieg bei den Nationalratswahlen von 1971 im Vergleich mit 1967 sehr deutlich (43,1 gegenüber 34,3 Prozent). Die uneinheitliche Datenlage erschwerte aber die Interpretation. Der Wahlbericht der Christlichdemokratischen Volkspartei (CVP) gab zu, dass der Rückgang der Beteiligung »nicht allein den Frauen angelastet werden« könne. Die »sinkende Partizipationsbereitschaft« lasse sich in der ganzen Bevölkerung beobachten, was sich unter anderem mit einer wenig ausgeprägten Konkurrenz der Parteien und deshalb einer als gering geschätzten Bedeutung der Wahlen erklären lasse.76 Die Frage nach den Ursachen blieb somit offen und sensibel, zumal sie geschlechterbinäre Vorstellungen der Unvereinbarkeit von Frausein und »Politik« kristallisierte. Dennoch ließ die Stabilität der Wahlergebnisse die Frauen als moderierendes Element erscheinen – weiterhin entlang essentialistischer Lesarten. Zusammen mit den für Frauen ungünstigen Machtverhältnissen in den Parteien führte diese Zuschreibung dazu, dass Parteikader schnell die Mobilisierung der Frauen vergaßen – und sie den Frauensektionen überließen, ohne ihnen aber die nötigen Ressourcen und Handlungsspielräume zu geben.77 Somit ermöglichte die Zäsur von 1971 zwar den Eintritt schweizerischer Frauen in die institutionelle Politik, schnitt aber bald die Möglichkeiten wieder ab, die Grenzen des demos und die Partizipationsideale neu zu verhandeln.

4. Die Interpretation der Stimm- und Wahlenthaltung als »Regierungskrise«: Große Worte, Scheuklappen und kleine Taten

Obschon manche Politikwissenschaftler wie Roland Ruffieux gehofft hatten, dank dem Frauenstimmrecht die »aktuelle Krise der Institutionen zu überwinden«,78 verfestigte sich in den kommenden Jahren aus früheren Diskussionen eine Krisendiagnose um die weiterhin steigende Stimm- und Wahlenthaltung, bis hin zur von Ritschard 1975 proklamierten »Regierungskrise«. Dieser starke Begriff, der in der Schweizer Öffentlichkeit bis dahin vor allem bezüglich der Regierungsinstabilität anderer Demokratien (wie Italien) verwendet worden war, identifizierte nun für die weiterhin stabile Schweiz eine »Krise des Regierens« an sich. Die Stimm- und Wahlenthaltung wurde nicht mehr nur als »Symptom« beschrieben, sondern regelrecht als »Krankheit« oder »Lebensgefahr« für die Demokratie.79 Somit wurde sie zu einem »öffentlichen Problem« im soziologischen Sinne gemacht: nämlich als Problem anerkannt, das politische Akteure bearbeiten sollten.80 Auf Kantons- und Bundesebene verlangten Interpellationen, die Gründe der Stimm- und Wahlenthaltung sowie mögliche Gegenmaßnahmen zu erforschen.81 Wissen zu produzieren erschien als ein notwendiger Schritt, wogegen sich der Bundesrat 1963 bei Schaffers Interpellation noch hinter Wissenslücken zum Thema versteckt hatte. Der wachsende politische Bedarf an Wissen über die Stimm- und Wahlenthaltung sowie die öffentliche Anerkennung der schweizerischen Politikwissenschaft verstärkten sich dabei gegenseitig. Allerdings verlangte die Wissensproduktion Zeit, und in der Öffentlichkeit dominierten weiterhin die Stellungnahmen der Journalist:innen und der Politiker:innen. Politikwissenschaftler:innen konnten die Deutungshoheit dieser »vereinfachende[n] Sonntagsredner« schwer bekämpfen.82 Im Kontrast zum betonten Wissensbedarf enthielten die häufigen Interventionen der Letzteren klare, einseitige und oft moralisch konnotierte Deutungen der Stimm- und Wahlenthaltung – nun wieder als »fehlerhafte«, »egoistische« »Passivität« oder »Gleichgültigkeit« verstanden, aufgrund eines Werteverlusts bei jüngeren Generationen.83

Die Diskussion um Nichtwähler:innen konzentrierte sich somit weiterhin auf essentialisierte Problemgruppen. In einer Backlash-Dynamik nach »1968« galt insbesondere »die Jugend« als »resigniert«, »apathisch« oder sogar »apolitisch«.84 Das implizite Gegenbild dieser Deutungen verwies somit auf die eigenen Tugenden, auf den staatsbürgerlichen Sinn der Politiker:innen und einen idealisierten, pflichtbewussten, loyalen Staatsbürger der Vergangenheit. Während die Diskussionen in der frühen Nachkriegszeit auf diesem Ideal beharrten, klagten Kommentator:innen der 1970er-Jahre über dessen angeblichen Hegemonieverlust. Dabei unterschied die politische und mediale Diskussion kaum nach sozialer Klasse und ließ die Frage des Geschlechts nun größtenteils zur Seite – da Frauen mittlerweile als wahlarithmetisch unbedeutend galten. Geschlechterunterschiede blieben lieber unausgesprochen, was auch als diskursive Wiedergutmachung nach 1971 verstanden werden kann. Ein Parlamentarier der evangelischen Volkspartei meinte in einer Rede zu diesem Thema sogar, sein Parteisekretär habe ihm abgeraten, die weibliche Stimm- und Wahlenthaltung überhaupt zu erwähnen.85

Ähnlich wie die »Unbehagen«-Debatte der 1960er-Jahre war die Diskussion der 1970er-Jahre geschlechterblind, wobei die Messlatte des idealen Staatsbürgers trotz der Einführung des Frauenstimmrechts implizit männlich blieb. Dabei hätte die Ankunft der Schweizerinnen in die institutionelle Politik andere Optionen öffnen können. Frauen brachten alternative Erfahrungen mit, was es heißen konnte, als Staatsbürger:in zu handeln: jenseits des Wahl- und Stimmrechts, und noch entscheidender, jenseits des Militärs. Gerade die Entkoppelung zwischen Bürgersein und Soldatensein, zu welcher sowohl die Einführung des Frauenstimmrechts als auch die Bedeutungszunahme der Dienstverweigerungs- und Friedensbewegungen beitrugen, erhielt jedoch viel Widerstand seitens der Armee und der bürgerlichen Parteien.86 Die Praktikabilität des Miliz-Engagements in der Politik und in der Armee stand zwar schon seit den 1960er-Jahren zur Diskussion,87 aber die geschlechterbedingten Prämissen blieben unausgesprochen, beginnend mit der Selbstverständlichkeit einer (für Männer) frei verfügbaren Zeit neben dem Beruf. Die traditionelle Rollen- und Arbeitsverteilung zwischen Männern und Frauen war zwar keine ideologische Hürde gegen das politische Engagement von Frauen mehr, blieb aber eine mentale wie praktische Barriere, die nicht neu verhandelt wurde. Während die feministische Bewegung die Frage der reproduktiven Arbeit kontrovers diskutierte,88 war für die erste Generation von Politikerinnen die Vereinbarkeit zwischen »Politik« und »Familie« ein riskantes Thema, das sich leicht gegen ihre eigene Legitimität im politischen Feld drehen konnte.89

Parallel zur Debatte um die Stimm- und Wahlenthaltung wuchs sogar eine Gegenbewegung, mit dem Ziel, Partizipationsmöglichkeiten wieder einzudämmen, gerade um die schweizerische halbdirekte Demokratie – oder die Bürger:innen selbst – damit nicht zu überfordern. Die Ausweitung des demos schien mit dem Frauenstimmrecht nun ein Übermaß erreicht zu haben. Die Forderungen von Migrant:innen in der Schweiz nach erleichterten Einbürgerungen oder auch nach Partizipationsmöglichkeiten jenseits der Staatsbürgerschaft führten zu begrenzten Ergebnissen, wurden aber insgesamt wenig wahrgenommen, wenn nicht direkt behindert.90 In die Diskussion kamen ferner Vorhaben, nicht nur die Grenzen des demos einzuhalten, sondern auch zwecks einer selten definierten »Verwesentlichung der Demokratie« existierende Partizipationsrechte für Bürger:innen wieder einzugrenzen. Die neue Größe des demos diente somit als Argument, um die nötige Unterschriftenzahl für Initiativen zu erhöhen, was auch dazu dienen sollte, die Anzahl der Initiativen und der entsprechenden Volksabstimmungen zu reduzieren. Eine solche »Verwesentlichung der Demokratie« beanspruchten andererseits jene, die solche Maßnahmen gerade im Namen des partizipatorischen und offenen Charakters der schweizerischen Demokratie kritisierten.91 Zudem könne die Begrenzung der Partizipationsmöglichkeiten kontraproduktiv sein. Kennzeichnend für die persistenten Analogien zwischen Kirch- und Urnengang, nicht zuletzt in einem Kontext der rasanten Säkularisierung, war die Argumentation des Zürcher SP-Kantonsrats und Literaturhistorikers Franz Hafner, dass man mit einer Reduktion der Abstimmungen »die Demokratie ebenso wenig [verwesentlicht], wie man das Christentum nicht verwesentlichen würde, indem man weniger Gottesdienste durchführt oder weniger Beichtmöglichkeiten schafft«.92 1977 akzeptierte aber eine Mehrheit der Stimmbürger:innen eine Erhöhung der Mindest-Unterschriftenzahlen für Referenden und Initiativen auf eidgenössischer Ebene – nur linke sowie fremdenfeindliche Parteien und Bewegungen positionierten sich dagegen.93 Die Problematisierung der Stimm- und Wahlenthaltung blendete in der Tat größtenteils aus, dass die 1970er-Jahre nicht nur eine weitere Steigerung dieses Verhaltens zeigten, sondern parallel auch einen Boom der Lancierung von Volksinitiativen zu verschiedenen Themen.94 Während in der frühen Nachkriegszeit höchstens die linken Parteien ab und zu Initiativen lanciert hatten, lernten die neuen oppositionellen Parteien und Bewegungen – von den fremdenfeindlichen bis zu den ökologischen Gruppierungen – schnell, auf allen Ebenen Gebrauch von direktdemokratischen Instrumenten zu machen, um ihre Themen auf die politische und mediale Agenda zu setzen.

Diese verschiedenen Blindstellen in der Problemformulierung mögen erklären, weshalb die intensive Debatte schlussendlich wenig feste Resultate mit sich brachte. Selbst die Verwissenschaftlichung der Frage produzierte ambivalente Ergebnisse. Anders als in der medialen und politischen Diskussion blieben die beauftragten Studien fern von monochromen und moralisierenden Erklärungen der Stimm- und Wahlenthaltung. Schon die ersten größeren landesweiten Umfragen Anfang der 1970er-Jahre hatten gezeigt, dass die Schweizer:innen mehrheitlich mit ihrer Demokratie zufrieden waren.95 Selbst der vom Bundesrat beauftragte Forschungsbericht warnte 1977 vor der Illusion einer endgültigen Erklärung des Phänomens und lieferte vielfältige mögliche Gründe – beginnend mit der Häufigkeit und variierenden Wichtigkeit von Wahlen und Abstimmungen.96 Die Arbeitsgruppe mit Politikwissenschaftlern, Journalisten, Politikern (sowie einer Sekretärin), welche mit der Formulierung von »Massnahmen zur Erhöhung der Stimm- und Wahlbeteiligung« beauftragt wurde, zeigte noch mehr Vorbehalte, eindeutige Lösungen zu skizzieren. Anders als die fertigen Rezepte der Werbebüros zur gleichen Zeit belegt ihr Bericht sogar eine gewisse Hilfslosigkeit – die wohl auch mit der Blockade der totalen Verfassungsrevision nach der geteilten Rezeption eines ambitiösen Entwurfs zusammenhing.97 Die Arbeitsgruppe versuchte zwar, über den institutionellen Status quo hinauszudenken. In ihrem Bericht kam sie aber zu dem Schluss, dass man die Stimm- und Wahlenthaltung in der Schweiz schwerlich reduzieren könne, ohne die schweizerische Demokratie im Kern zu verändern. Die Arbeitsgruppe wich also zum Beispiel von der Option der Mehrheitswahl ab und fokussierte eher auf die Gestaltung des Urnengangs selbst. Anders als bei der damals noch strafrechtlich relevanten Dienstverweigerung widersprach die Gruppe möglichen Zwangsmaßnahmen wie einer Stimmpflicht (mit Bußgeld). Abgesehen vom Kanton Schaffhausen, wo trotz dreier Volksinitiativen zur Abschaffung die Stimmpflicht bis heute hält, erschien diese Lösung nicht mehr zeitgemäß und wurde in den 1970er-Jahren in mehreren Kantonen beendet, im Kanton Aarau sogar in der Folge einer Protestbewegung.98 Statt Zwang empfahl die Arbeitsgruppe vielmehr, den Wahl- und Stimmakt zu vereinfachen und im Sinne der behavioristischen Psychologie durch Belohnungen zu motivieren, etwa mit Wettbewerben zwischen Gemeinden, »Wahlapéros« oder auch mit den – eigentlich wenig populären – Jungbürgerfeiern für neue Stimmberechtigte.99

Großen Worten folgten schlussendlich kleine Taten, und so ergaben sich aus der langjährigen Diskussion vor allem technische und kommunikationspolitische Maßnahmen. Die schrittweise Einführung der Briefwahl in der Schweiz und die Institutionalisierung der Erklärungsbroschüren zu eidgenössischen Wahlen und Abstimmungen können als Nebenprodukte dieser Diskussion angesehen werden. Auf der Linie der ersten, an Frauen gerichteten Maßnahmen im Jahr 1971 entwickelte sich somit eine neue Kommunikationspolitik auf Bundesebene über Wahlen und Abstimmungen, welche auf die Verbreitung eines »partizipatorischen Gebots« zielte.100 Diese Politik erinnert mitunter an ähnliche Kommunikationspraktiken rund um das Wählen als staatsbürgerliche Pflicht im 19. Jahrhundert, aber mit einem völlig anderen Rezeptionskontext, der die Behörden vermehrt vor der Gefahr stellte, paternalistisch zu wirken. Kennzeichnend für diese Schwierigkeit ist das in Gemeinden ab den 1970er-Jahren verbreitete Schild mit der schlichten, unpersönlichen und folglich »indirekte[n] Aufforderung« »Dieses Wochenende Abstimmung« oder »Heute Wahltag«.101

ein Plakat mit vielen Widersprüchen, das schweizerische Gemeinden

heute noch in Verkehrsschilder-Katalogen kaufen können.

Der Fotograf schreibt zu diesem Bild von 1980: »[…] soweit ich mich erinnern kann, hat mich der apodiktische Charakter des Zeigefingers dieser staatlichen Grafik fasziniert, zumal vor dem Hintergrund dieser Hochhäuser, die wir als ›Wohnsilos‹ bezeichneten und die uns sehr lebensfeindlich erschienen...«

(Thomas Krempke, damals Student an der Zürcher Hochschule der Künste,

E-Mail vom 16. Januar 2023).

(Archiv der Zürcher Hochschule der Künste,

BCC-1979-B03-012, Foto: Thomas Krempke)

(aus: Nebelspalter, 25.11.1991, S. 16;

Karikatur: Werner Büchi [1916–1999])

Ferner stellten diese Maßnahmen – und gerade die Abstimmungsbroschüren – die Behörden vor die Schwierigkeit, in ihren Erklärungen zu den Vorlagen möglichst neutral oder zumindest unparteilich sein zu müssen. Während dieses Problem erst durch die zunehmend rechtslastige Schweizerische Volkspartei (SVP) ab den 1990er-Jahren bezüglich europa- und migrationspolitischer Abstimmungen politisiert wurde,102 belegten selbst die moderaten Maßnahmen zur Bekämpfung der Stimm- und Wahlenthaltung im Kern ungelöste demokratische Spannungen – beginnend mit dem zu findenden Gleichgewicht zwischen staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten.

5. Kampf um die Deutungshoheit und uneingeladene Teilnehmer:innen in der wiederkehrenden Debatte

Statt tiefgreifende Reformen einzuleiten, öffnete die Stimmenthaltungsdebatte aber einen besonderen reflexiven Moment für die schweizerische Demokratie seit dem Ende der 1970er-Jahre. Durch die intensive Medialisierung jeder ihrer Schritte – parlamentarische Debatten, Reden, Berichte und Gegenberichte, Gesetzentwürfe – entwickelte sich eine sich im Kreis drehende Diskussion über mehrere Jahre. Während die Problematisierung der Stimm- und Wahlenthaltung lange politischen Konsens zeigte, sorgten die Lösungsansätze für Kritik und weitere Debatten, mitunter mit unerwarteten, wenn nicht sogar unerwünschten Teilnehmer:innen. Durch die Beauftragung von Berichten hatten die Behörden zwar für einige Zeit selbst die Hand über das politische und mediale Framing des Problems. Weitgehend abwesend in der Diskussion blieben jedoch Nichtwähler:innen selbst. Interviews oder »Straßenreportagen« mit ihnen waren eine seltene journalistische Praxis,103 und die wissenschaftlichen Studien bevorzugten quantitative Umfragen, die es kaum ermöglichten, die Nichtwähler:innen über ihre Motivationen reden zu lassen.104

Mit der zunehmenden Medialisierung der Debatte schalteten sich manche Bürger:innen aber selbst in diese Diskussion ein und stellten sich dabei als Vertreter:innen des »Volkes« dar. Die vom Bundesrat beauftragte Arbeitsgruppe erhielt dutzende von Briefen, in denen sich Bürger:innen mehrheitlich gerade nicht als Nichtwähler:innen präsentierten und die Stimm- und Wahlenthaltung sogar denunzierten (ein weiterer Beweis für die fortdauernde soziale Stigmatisierung dieses Verhaltens). Die Briefschreiber:innen positionierten sich nun weit von der Arbeitsgruppe entfernt und beanspruchten dabei eine legitimere Deutungshoheit über das »Volk« als die Behörden oder die Wissenschaft, so der Besitzer des Restaurants Jakobshöhe in Kreuzlingen (Thurgau): »Im Volk hört man nun aber sehr viel und dies speziell in einem Restaurationsbetrieb. Es ist dies folgende Meinung: ›Die Behörden machen doch immer was sie wollen!‹ […] Verwundern Sie sich da noch, wenn die meisten Stimmbürger es vorziehen, einen Abstimmungssonntag zu verschlafen oder sich einem Spaziergang oder dem Jass [einem populären Kartenspiel in der Schweiz] zu widmen. Ich meine, man sollte den Anliegen des Volkes Gehör schenken, dann käme eine Kommission sicher auf den richtigen Sprung.«105 Damit bestätigte der Autor als »Volksmeinung« – wie weitere Briefschreiber:innen – feste Formulierungen, die genauso auch im Rahmen der Stimmenthaltungsdebatte in den Medien und in politischen Reden zirkulierten. Sprüche wie »die Herren Politiker« oder »die da obe« (in Mundart für erhöhte Authentizität) tauchten dabei ohne empirischen Beleg auf, in den Medien ebenso wie in Umfrageformularen, in Briefen an die Arbeitsgruppe und in deren Antworten.106

Nicht so sehr das Phänomen der Stimm- und Wahlenthaltung an sich, sondern mehr noch die Kettenreaktionen zu ihrer Problematisierung und die breite Zirkulation solcher Formulierungen verschafften diesen unterschiedlichen Krisendiagnosen Plausibilität. Damit offenbarte sich ein vertikales Spannungsverhältnis zwischen »oben« und »unten« im Kern moderner (semi-)repräsentativer Demokratien, das mit der Mythologie der direkten und horizontalen Demokratie kollidierte und nicht mehr durch die – zugleich verbindende und ausgrenzende – Betonung einer geteilten Männlichkeit besänftigt werden konnte. Zudem kam durch die Problematisierung der Stimm- und Wahlenthaltung vermehrt der fiktionale Charakter des »Volkes« ans Licht, womit sein angeblicher »Willen« vermehrt instrumentalisiert werden konnte. Lange vor dem Rechtspopulismus der »neuen« SVP nutzten somit die fremdenfeindlichen Bewegungen die Debatte um die Stimm- und Wahlenthaltung schon als Gelegenheit, um in ihrem Sinne für das »Volk« zu reden und eine eindeutige Erklärung der Stimm- und Wahlenthaltung zu beanspruchen: Fritz Meier, Gründer der »Nationalen Aktion«, behauptete im Zürcher Parlament 1978, dass mit den »chronischen Neinstimmer[n]« – damit meinte er die Nichtwähler – »praktisch die Mehrheit des Volkes [für die Initiativen gegen ›Überfremdung‹ von 1970] gewesen [wäre]«.107 Um die angebliche Stimmung im Volk zu deuten, fand aber der Begriff der »Staatsverdrossenheit« breitere Resonanz links wie rechts im Parteienspektrum, ein Begriff, der in späteren Jahren zum neuen selbsterklärenden Stichwort der Debatte um Stimm- und Wahlenthaltung wurde. Er vereinte dabei unterschiedliche Strömungen: die Elitenkritik, einen alten antietatistischen Diskurs bei den schweizerischen Bürgerlichen, eine an Bedeutung zunehmende Staatskritik im linken Parteispektrum und schließlich die neue neoliberale Agenda von Bürgerlichen, besonders in der Freisinnig-Demokratischen Partei (FDP). Trotz ihrer gegenläufigen Lösungsvorschläge fanden sich somit Politiker:innen und Journalist:innen unterschiedlicher Ausrichtung in diesem Begriff als Diagnose des Zeitgeists wieder.108

Die (Selbst-)Kritik der schweizerischen Demokratie verschärfte sich zu Beginn der 1980er-Jahre weiter, als neue Krisendiagnosen nun sogar aus der Politikwissenschaft auftauchten. Dies lag zum einen an internen Veränderungen und besonders an einem Generationenwandel im politikwissenschaftlichen Feld, zum anderen am Aufkommen einer »zweiten Welle« von (insbesondere pazifistischen, ökologischen und autonomen) neuen sozialen Bewegungen.109 Manche Politikwissenschaftler:innen, oft die jüngeren unter ihnen, interessierten sich nun mehr für die neuen sozialen Bewegungen als ernstzunehmende Kräfte der schweizerischen Politik, weniger für das Wahl- und Abstimmungsverhalten. Getragen von einer internationalen Forschungsagenda110 erweiterten sie ihre Definition der »politischen Partizipation« dementsprechend. Dabei berücksichtigten sie nicht nur »konventionelle« Partizipationsformen, sprich: die »Idealvorstellung des aktiven, schweizerischen Staatsbürgers«, sondern auch »unkonventionelle« Handlungsformen, als »fließend, historisch variabel und Gegenstand politische[r] Auseinandersetzungen«.111 So kamen sie auch zu einer den gängigen Narrativen entgegengesetzten Interpretation des jüngsten schweizerischen politischen Lebens: Neben der Abnahme der Stimm- und Wahlbeteiligung seit den 1940er-Jahren zeigte ein Team um Hanspeter Kriesi, René Levy und Gilbert Ganguillet eigentlich die Zunahme von »Aktivierungsereignissen« ab 1968.112 Die nun debattierte Frage war folglich, ob und inwiefern konventionelle und nichtkonventionelle Beteiligungsformen kumulativ waren oder nicht.113

Im letzteren Fall gaben aber manche Wissenschaftler:innen, darunter mit viel Resonanz der bekannte Historiker und Politikwissenschaftler Erich Gruner, den Parteien die Schuld für die abnehmende Stimm- und Wahlbeteiligung sowie für den Rückgang der Mitgliederzahlen. Die Parteien seien weithin unattraktiv, würden die neuen Themen »weltweiter Betroffenheit« wie Frieden oder Umweltschutz zu wenig integrieren und den Wirtschaftsverbänden im politischen Prozess zu viel Platz überlassen.114 In Anlehnung an die Arbeiten Albert O. Hirschmans stellten Dominique Joye und Ioannis Papadopoulos die Stimmenthaltung somit als eine der im schweizerischen politischen System möglichen Formen des politischen »Exits« dar.115 Kriesi und Ganguillet gingen noch einen Schritt weiter in der Kritik, indem sie das von den politischen Eliten vielfach bemängelte »staatsbürgerliche Verantwortungsbewusstsein« als »immer primär bürgerliches Bewusstsein bzw. Bewusstsein der herrschenden Klasse« darstellten.116 Einige Autor:innen betonten tatsächlich die ungleiche Ausprägung der Stimmbeteiligung je nach sozialer Klasse, die zu einem Repräsentationsdefizit der unteren sozialen Schichten führe.117 Diese kritische Dynamik der Wissenschaft öffnete somit neue Optionen für die Demokratiediskussion in der Schweiz, selbst wenn sie weiterhin geschlechterblind blieb.118 Auf der Basis von Umfragen konnten nun zwar aktuelle Studien einen verbleibenden »Gender Gap« bei der Stimm- und Wahlbeteiligung in der Schweiz bestätigen, relativierten aber den Einfluss von Geschlecht an und für sich und fokussierten auf den sozioökomischen Status als Hauptfaktor.119 Nur einige Pionierinnen der Frauen- und Geschlechtergeschichte in der Schweiz diskutierten somit die unbequeme Hypothese, dass die Einführung des Frauenstimmrechts das Abstimmen für Männer wie für Frauen entwertet habe.120

Aufgrund der medialen Ökonomie wurde diese kritische Demokratiediskussion allerdings sehr vereinfacht rezipiert. Einerseits gab es Anlass für Journalist:innen, die Problematisierung der Stimm- und Wahlenthaltung seitens der Politiker:innen nur als lächerliche »Krokodilstränen« zu delegitimieren.121 Andererseits bedienten sich Journalist:innen und Karikaturist:innen selbst weiterhin an stereotypen und androzentrischen Darstellungen eines gelangweilten, »staatsverdrossenen« Durchschnittsbürgers; so blendeten sie die Debatte um den ungleichen Zugang zur Partizipation und Repräsentation aus (siehe auch oben die Karikatur von Werner Büchi, in Kap. 4 nach Anm. 101).122 Zudem erhielten die Forscher:innen mitunter Gegenwind, zunächst von konservativen Parteien. Die Diskussion über Gruners Buch beim SVP-Parteitag von 1983 wurde in den Worten des Journalisten Peter Amstutz zu einer regelrechten »Wähler-« bzw. »Nichtwählerschelte«, die umso defensiver klang, als sie mit Angriffen auf die demokratische Legitimität der als »totalitär« bezeichneten neuen sozialen Bewegungen zusammenhing.123

Widerstand kam auch von der (durchschnittlich älteren) Wissenschaftler:innen-Generation, die an den öffentlich beauftragten Berichten gearbeitet hatte. Der CVP-nahe Leonhard Neidhart wehrte sich gegen die Analyse »nichtkonventioneller« Partizipationsformen, die eigentlich gar nicht »politisch« seien.124 Bei einer Veranstaltung der Zürcher CVP kritisierte er sogar die Instrumentalisierung der »Staatsverdrossenheit« im Wahlkampf, wie sie insbesondere von der FDP praktiziert werde – dies obschon die CVP selbst »einen Staat zum Mitmachen« verlange, »keinen Staat, in dem das Versorgungsideal das Leistungsideal verdrängt«. Es sei jedenfalls »eine sehr kurzfristige Betrachtungsweise, […] die niedrige Stimm- und Wahlbeteiligung als Anzeichen für Staatsverdrossenheit zu sehen«. Schließlich sei »die hohe Wahlbeteiligung in der BRD kein Indiz dafür, dass dort die politische Verdrossenheit weit geringer wäre«.125 In der Tat zirkulierte ungefähr ab dieser Zeit die Diagnose einer »Politikverdrossenheit« vermehrt in der bundesdeutschen Öffentlichkeit – ein Begriff, der bald auch in der Schweiz die Oberhand über »Staatsverdrossenheit« gewann. Wieder diente der Vergleich mit dem Ausland dafür, die schlussendlich überwiegenden Besonderheiten der schweizerischen Demokratie positiv zu bewerten. Much ado about nothing?

Seit den 1960er-Jahren entwickelte sich in der schweizerischen Öffentlichkeit in verschiedenen Phasen eine Diagnose des demokratischen »Unbehagens« oder gar der demokratischen »Krise«, wofür die steigenden Stimm- und Wahlenthaltungszahlen als »Symptom« fungierten. Politiker, Wissenschaftler und Journalisten (überwiegend Männer) drückten dabei mitunter Nostalgie für eine idealisierte, angeblich vertraute, unmedialisierte und horizontale Dorfpolitik aus. Die schrittweise Einführung des Frauenstimmrechts im Laufe der 1960er- und 1970er-Jahre destabilisierte dieses Ideal weiter, indem sie die Wählerschaft verdoppelte und das androzentrische Staatsbürgerschaftsmodell des »Bürgersoldaten« in Frage stellte. Gleichwohl wurde das Frauenstimmrecht auch als neue Chance für eine nun als »krank« dargestellte schweizerische Demokratie wahrgenommen. In diesem Kontext gewannen sowohl die aufgrund verbleibender Geschlechterstereotype vermutete Stimm- und Wahlenthaltung der Frauen selbst als auch ihre Messung eine hohe politische Relevanz. Bezogen auf Frauen als neue »Problemgruppe« der Demokratie ergriffen kantonale und eidgenössische Behörden Maßnahmen, um den Urnengang zu vereinfachen – beginnend mit erklärenden Broschüren zu Wahlen und Abstimmungen. In den späteren 1970er-Jahren wurde die weiter zunehmende Stimm- und Wahlenthaltung zum regelrechten »öffentlichen Problem«, über welches Politiker debattierten und zu dem sie wissenschaftliche Studien beauftragten. Insbesondere weil die Stimm- und Wahlenthaltung Kernelemente der schweizerischen Demokratie – wie die häufigen Urnengänge – in Frage stellen konnte, führte dieser Problematisierungsprozess dennoch zu wenigen konkreten Ergebnissen, abgesehen von der Institutionalisierung einer öffentlichen Kommunikationspolitik oder der schrittweisen Vereinfachung der Briefwahl.

Nichtsdestotrotz lief die Debatte um die Stimm- und Wahlenthaltung weiter und führte auch zu einem besonderen reflexiven Moment für die schweizerische Demokratie Anfang der 1980er-Jahre. Die Sichtbarmachung der Stimm- und Wahlenthaltung offenbarte nämlich den fiktionalen Charakter des Volkes im idealisierten Prozess der »Volkswillensbildung«; dies öffnete die Tür für weitere, alternative Krisendiagnosen. Es stellte sich zunächst die Frage, ob es nach dem Frauenstimmrecht eigentlich zu wenig oder doch zu viel Partizipation gebe. Die neuen sozialen Bewegungen nach »1968« forderten und praktizierten zudem alternative Formen demokratischer Partizipation jenseits der Stimmabgabe, trugen aber auch zur Neubelebung der direkten Demokratie bei, indem sie vermehrt Volksinitiativen lancierten. Gleichzeitig wurde die Stimmenthaltung für schweizerische Eliten zu einem ungemütlichen Spiegel ihres scheinbar beschädigten Verhältnisses zu den Bürger:innen. Die Verbreitung des Phänomens, besonders aber seine wiederholte, sich teilweise im Kreis drehende Diskussion in allen Bereichen der Öffentlichkeit bis hin zu den Briefen unbekannter Bürger:innen an die Behörden problematisierten die vertikalen Verhältnisse zwischen Repräsentierten und Repräsentanten in einer demokratischen Kultur, die sich lange als horizontal stilisiert hatte.

Diese Phase der jüngeren schweizerischen Demokratiegeschichte ist aus heutiger Perspektive umso bedeutender, da sie einerseits Ähnlichkeiten mit der aktuellen, international regen Debatte über die Zeichen einer demokratischen »Krise« aufweist, in welcher die Zahlen der Wahlbeteiligung ebenfalls als Maßstab benutzt werden. In beiden Kontexten stehen diese Deutungen der Stimm- und Wahlenthaltung als freie Projektionsfläche für Krisendiagnosen in einem Gegensatz zur Komplexität des Phänomens als »polyphonem Schweigen«. Aufgrund des ungleichen Zugangs zur Öffentlichkeit riskieren die Stellungnahmen zur Stimm- und Wahlenthaltung, die selten von Nichtwähler:innen kommen, diese ein zweites Mal zum Schweigen zu bringen.

Andererseits stehen die früheren Debatten um die Stimmenthaltung aber im Kontrast zur gegenwärtigen schweizerischen Diskussion, in der Krisendiagnosen wie jene der 1960er- bis 1980er-Jahre nahezu fehlen. Dabei ist die (weiterhin sozial ungleiche) Stimm- und Wahlbeteiligung seit den 1990er-Jahren nur leicht gestiegen, was manche Politikwissenschaftler:innen mit der neuen Konflikthaftigkeit der Wahlkämpfe ab dieser Zeit erklären.126 Gerade die oft dafür verantwortlich gemachte »neue« SVP hat ihre rechtspopulistische Kommunikation auf eine Kritik der »classe politique« gestützt, die an die frühere Agitation gegen »die da oben« erinnert. Sie instrumentalisierte direktdemokratische Instrumente als aufmerksamkeitserzeugendes Handlungsmittel und als symbolisches Ritual für die schweizerische Identität zugleich; damit beanspruchte sie auch das »Volk« und seinen angeblich klaren »Willen« für sich selbst.127 Die Frage nach den genauen Grenzen dieses »Volkes« bleibt dennoch offen, wie die Neulancierung der Debatte um die politische Partizipation von Ausländer:innen in der Schweiz just im Jahr des 50-jährigen Frauenstimmrechtsjubiläums gezeigt hat.128

Anmerkungen:

1 Plädoyer Bundesrat Ritschards gegen die Resignation, in: Neue Zürcher Zeitung, 24.3.1975.

2 Schweizerisches Bundesarchiv (BAR), E4110B#1989/31#10*, TV-Statement von Bundespräsident Furgler für das »CH-Magazin«, 17.10.1977.

3 IDEA, Voter Turnout Database.

4 Z.B. SDA, So häufig gehen Schweizer abstimmen, in: Tages-Anzeiger, 16.2.2016. Die Stimm- und Wahlbeteiligung in der Schweiz hat sich als selektiv erwiesen. Insbesondere die Beteiligung bei Abstimmungen variiert stark je nach politischer Brisanz der jeweiligen Vorlage. Sie weist aber auch einen Abwärtstrend in den ersten Nachkriegsjahrzehnten auf. Im Folgenden wird, wie in der schweizerischen Diskussion üblich, von der Beteiligung sowohl bei Wahlen als auch bei Abstimmungen die Rede sein. Leonhard Neidhart, Art. »Stimm- und Wahlbeteiligung«, in: Historisches Lexikon der Schweiz, 28.3.2017.

5 Colin Crouch, Post-Democracy After the Crises, Cambridge, UK 2020; David van Reybrouck, Against Elections. The Case for Democracy, London 2016.

6 Ein Schlüsselwerk ist Carole Pateman, Participation and Democratic Theory, Cambridge, UK 1970; vgl. Ingrid Gilcher-Holtey, Political Participation and Democratization in the 1960s. The Concept of Participatory Democracy and its Repercussions, in: Jussi Kurunmäki/Jeppe Nevers/Henk te Velde (Hg.), Democracy in Modern Europe. A Conceptual History, New York 2018, S. 257-280.

7 Michel Crozier/Samuel P. Huntington/Joji Wanatuki, The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, New York 1975, S. 113, S. 12.

8 Jan-Werner Müller, Contesting Democracy. Political Ideas in Twentieth-Century Europe, New Haven 2013; Martin Conway, Western Europe’s Democratic Age. 1945–1968, Princeton 2020.

9 Guy Paltieli, Between Realism and Relevance. Apathy and Political Theory 1950–1970, in: Global Intellectual History 8 (2023), S. 47-68.

10 Vgl. Zoé Kergomard, Moments of Democratic Evaluation? Literature Review on the History of Elections and Election Campaigns in Western Europe from the Nineteenth to the Twenty-First Century, in: Archiv für Sozialgeschichte 60 (2020), S. 485-512.

11 Z.B. Alain Garrigou, Histoire sociale du suffrage universel en France. 1848–2000, Paris 2002; Hedwig Richter, Moderne Wahlen. Eine Geschichte der Demokratie in Preußen und den USA im 19. Jahrhundert, Hamburg 2017; Malcolm Crook, How the French Learned to Vote. A History of Electoral Practice in France, Oxford 2021.

12 Yves Déloye/Florence Haegel, La politisation. Du mot à l’écheveau conceptuel, in: Politix 127 (2019), S. 59-83, hier S. 62, Anm. 20.

13 Von quantitativ angelegten Forschungen bis hin zu soziologisch verankerten Interview-Studien; z.B. Mark N. Franklin, Voter Turnout and the Dynamics of Electoral Competition in Established Democracies Since 1945, Cambridge, UK 2004; Céline Braconnier/Jean-Yves Dormagen, La démocratie de l’abstention. Aux origines de la démobilisation électorale en milieux populaires, Paris 2007; Martin Althoff, Der Nichtwähler. Ein noch immer »unbekanntes Wesen«, in: Politische Vierteljahresschrift 61 (2020), S. 151-174.

14 Diese methodologische Frage bleibt in jüngsten Diskussionen des Themas unklar, wie bei Tom Crook/Malcolm Crook, At the Limits of Citizenship. Democratization and the Problem of Nonvoting in Britain and France, ca. 1848–2018, in: Journal of Modern History 93 (2021), S. 783-823.

15 Zur Konstruktion des medialen Korpus siehe Zoé Kergomard, A Source Like Any Other? Including Digitized Newspapers Into a »Hybrid« Research Project, in: Estelle Bunout/Maud Ehrmann/Frédéric Clavert (Hg.), Digitised Newspapers – A New Eldorado for Historians? Reflections on Tools, Methods and Epistemology, Berlin 2023, S. 359-378.

16 Denis Barbet, Quand les mots de l’abstention parlent des maux de la démocratie, in: Mots. Les langages du politique 83 (2007), S. 53-67.

17 Die Politikwissenschaften und die Gender Studies liefern dazu interessante methodologische Ansätze; z.B. Russell J. Dalton, Citizenship Norms and the Expansion of Political Participation, in: Political Studies 56 (2008), S. 76-98; Ruth Lister, Citizenship. Feminist Perspectives, New York 1997.

18 Pierre Bourdieu, Das politische Feld. Zur Kritik der politischen Vernunft. Aus dem Französischen von Roswitha Schmid, Konstanz 2001; ders., Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques, Paris 2009.

19 Zur Entstehung der bis heute wirksamen Entgegensetzung von »Wahlurne« und »Straße« im französischen politischen Diskurs um 1848 vgl. Samuel Hayat, La République, la rue et l’urne, in: Pouvoirs 116 (2006), S. 31-44.

20 Kurt Imhof, Politik im »neuen« Strukturwandel der Öffentlichkeit, in: Armin Nassehi/Markus Schroer (Hg.), Der Begriff des Politischen, Baden-Baden 2003, S. 401-417.

21 Philippe Gottraux/Pierre-Antoine Schorderet/Bernard Voutat, La science politique suisse à l’épreuve de son histoire. Genèse, émergence et institutionnalisation d’une discipline scientifique, Lausanne 2000.

22 Dazu insbes. Sybille Hardmeier, Was uns der Frauenstimmrechtskampf über die »Erfindung« der Demokratie lehrt, in: Studien und Quellen. Veröffentlichungen des Schweizerischen Bundesarchivs 30 (2004), S. 75-108.

23 Für kritische Arbeiten zum »Sonderfall«-Diskurs siehe insbes. Thomas S. Eberle/Kurt Imhof (Hg.), Sonderfall Schweiz, Zürich 2007. Zur Exemplarität des Frauenstimmrechtskampfs in der Schweiz für die androzentrische Konstruktion moderner Demokratien vgl. Brigitte Studer, Suffrage universel et démocratie directe: lʼexemple de la Suisse, 1848–1990, in: Christine Fauré (Hg.), Nouvelle Encyclopédie politique et historique des femmes, Paris 2010, S. 980-1002.

24 Max Imboden, Helvetisches Malaise, Zürich 1964, S. 6; dazu Georg Kreis, Das »Helvetische Malaise«. Max Imbodens historischer Zuruf und seine überzeitliche Bedeutung, Zürich 2011.

25 Mario König, Auf dem Weg in die Gegenwart. Der Kanton Zürich seit 1945, in: Bruno Fritzsche (Hg.), Geschichte des Kantons Zürich, Bd. 3: 19. und 20. Jahrhundert, Zürich 1994, S. 350-479, hier S. 352; Fraktionssekretariat der Schweizerischen Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (Hg.), Aus der Tätigkeit der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerfraktion der Bundesversammlung, o.O. [Bern] 1947, S. 3.

26 Jakob Tanner, Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert, München 2015, S. 292-352; Kurt Imhof, Wiedergeburt der geistigen Landesverteidigung: Kalter Krieg in der Schweiz, in: ders./Heinz Kleger/Gaetano Romano (Hg.), Konkordanz und Kalter Krieg. Analyse von Medienereignissen in der Schweiz der Zwischen- und Nachkriegszeit, Zürich 1996, S. 173-247.

27 Lucas Leemann, Political Conflict and Direct Democracy. Explaining Initiative Use 1920–2011, in: Swiss Political Science Review 21 (2015), S. 596-616.

28 Christian Gasser, Der Gotthard-Bund. Eine schweizerische Widerstandsbewegung. Aus den Archiven 1940–1948, Bern 1984, S. 8.

29 A la ligue du Gothard. La Suisse de demain, in: Tribune de Lausanne, 21.11.1943; Les conférences. A la ligue du Gothard, in: Revue de Lausanne, 24.11.1943.

30 Vgl. Paltieli, Between Realism and Relevance (Anm. 9).

31 Gustav Erhard/Raymond Deonna, Die Stimmenthaltung als staatspolitische Gefahr, Zürich 1945.

32 Statistisches Amt des Kantons Zürich (Hg.), Die Nationalratswahlen 1943 im Kanton Zürich, Zürich 1944, S. 73, S. 267, S. 270; Erhard/Deonna, Die Stimmenthaltung (Anm. 31), S. 9.

33 Laut Robert Grimm, einer zentralen Figur des Landesstreiks von 1918; Schweizerisches Sozialarchiv (SSA), Ar 1.111.11, Geschäftsleitung der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, 30.10.1947.

34 Über solche Aktionen der SPD in den 1960er-Jahren siehe Anja Kruke, »Responsivität« und Medialisierung. Meinungsforschung für Parteien in den 1960er Jahren, in Frank Bösch/Norbert Frei (Hg.), Medialisierung und Demokratie im 20. Jahrhundert, Göttingen 2006, S. 145-178.

35 Regula Ludi, Gendering Citizenship and the State in Switzerland after 1945, in: Vera Tolz/Stephenie Booth (Hg.), Nation and Gender in Contemporary Europe, Manchester 2005, S. 53-79; Christof Dejung, »Switzerland must be a special democracy«. Sociopolitical Compromise, Military Comradeship, and the Gender Order in 1930s and 1940s Switzerland, in: Journal of Modern History 82 (2010), S. 101-126.

36 Statistisches Amt des Kantons Zürich, Nationalratswahlen 1943 (Anm. 32), S. 280.

37 Otto Woodtli, Erziehung zur Demokratie. Der politische Auftrag des höheren Bildungswesens in der Schweiz, Erlenbach-Zürich 1961, S. 214f.

38 So 1963 in einem Artikel der vielfach übernommenen bürgerlichen Presseagentur Schweizerische Politische Korrespondenz (spk): Wieder einmal die Stimmabstinenz, in: Der Bund, 23.12.1963.

39 Insbes. Lester W. Milbrath, Political Participation. How and Why Do People Get Involved in Politics?, Chicago 1965.

40 Jürg Steiner, Einige Hypothesen zur Stimmbeteiligung, in: Jahrbuch der Schweizerischen Vereinigung für Politische Wissenschaft 3 (1963), S. 56-62.

41 Ders., Die Beziehungen zwischen den Stimmberechtigten und den Gewählten in ländlichen und städtischem Milieu. Versuch einer staatssoziologischen Untersuchung am Beispiel des Grossen Rates des Kantons Bern, Bern 1959, S. 58.

42 Roger Girod/Charles Ricq, Microsystèmes sociaux et abstentionnisme électoral à Genève, in: Schweizerisches Jahrbuch für Politische Wissenschaft 10 (1970), S. 71-90.

43 Wie in einer von der Bauernpartei in Auftrag gegebenen Studie: TEAM Sozialforschung/Marketing, Aktualisierung der BGB, o.O. o.J. [Zürich ca. 1962], S. 67.

44 Mario König, Politik und Gesellschaft im 20. Jahrhundert. Krisen, Konflikte, Reformen, in: Manfred Hettling (Hg.), Eine kleine Geschichte der Schweiz. Der Bundesstaat und seine Traditionen, Frankfurt a.M. 1998, S. 21-90, hier S. 84; vgl. Yvonne Voegeli, Zwischen Hausrat und Rathaus. Auseinandersetzungen um die politische Gleichberechtigung der Frauen in der Schweiz, 1945–1971, Zürich 1997, insbes. S. 61.

45 Solche Reformen fanden in den 1970er-Jahren aber vor allem in größeren deutschschweizerischen Gemeinden statt; vgl. Andreas Ladner, Die Schweizer Gemeinden im Wandel: Politische Institutionen und lokale Politik, Cahier de l’IDHEAP 238, Chavannes-Lausanne 2008, S. 5-11. Zu den damit einhergehenden nostalgischen Diskursen bis in den Schriften von Partizipationstheoretikern wie Benjamin Barber siehe Ludi, Gendering Citizenship and the State (Anm. 35), S. 53-55.

46 Steiner, Die Beziehungen (Anm. 41), S. 78f.

47 Ebd., S. 61f.

48 Girod/Ricq, Microsystèmes sociaux (Anm. 42), S. 77.

49 BAR, J2.181 1987/52_65_561, Sitzung zu den Fernseh-Sendungen über die politischen Parteien in der Schweiz, 5.9.1963.

50 Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 36/15, Nationalrat, 16. Sitzung vom 19.6.1963, Interpellation Schaffer. Förderung der Stimmbeteiligung. Encouragement de la participation aux votations et élections, S. 603.

51 Ebd., S. 608.

52 Zoé Kergomard, Wahlen ohne Kampf? Schweizer Parteien auf Stimmenfang, 1947–1983, Basel 2020, insbes. S. 197-199.

53 Zoé Kergomard, »Krise der Parteien« und »Staatsverdrossenheit«. Frühe (Selbst-)Kritik schweizerischer Parteien in den 1960er- bis 1980er Jahren, in: Thorsten Holzhauser/Felix Lieb (Hg.), Parteien in der »Krise«. Wandel der Parteiendemokratie in den 1980er- und 1990er Jahren, Berlin 2021, S. 126-141.

54 Vgl. Beatrix Mesmer, Staatsbürgerinnen ohne Stimmrecht. Die Politik der schweizerischen Frauenverbände 1914–1971, Zürich 2007, S. 310f.

55 Werner Schmid, in: Zürcher Woche, 20.8.1965; zit. nach Georg Kreis, Die Lancierung der Totalrevision der Bundesverfassung in den 1960er Jahren, in: Mario König u.a. (Hg.), Dynamisierung und Umbau. Die Schweiz in den 60er und 70er Jahren, Zürich 1998, S. 21-38, hier S. 33; siehe auch Jeremias Blaser, Die Totalrevisionsversuche der Volksrechte im Lichte ihrer Demokratiekonzeptionen, in: Schweizerische Zeitschrift für Soziologie 25 (1999), S. 283-316; Marc Renkens, Droit et politique dans la révision totale de la Constitution de la Suisse (1965–2003). Usages politiques d’une procédure et expertise juridique, phil. Diss. Université de Lausanne 2018.

56 Mario König, Rasanter Stillstand und zähe Bewegung. Schweizerische Innenpolitik im Kalten Krieg und darüber hinaus, in: Walter Leimgruber/Werner Fischer (Hg.), »Goldene Jahre«. Zur Geschichte der Schweiz seit 1945, Zürich 1999, S. 151-172, hier S. 163.

57 Damir Skenderovic, The Radical Right in Switzerland. Continuity and Change, 1945–2000, New York 2009, S. 57-76.

58 Ders./Christina Späti, Die 1968er-Jahre in der Schweiz. Aufbruch in Politik und Kultur, Baden 2012, S. 110-118; Kergomard, Wahlen ohne Kampf? (Anm. 52), S. 355f.

59 Kristina Schulz/Leena Schmitter/Sarah Kiani, Frauenbewegung – Die Schweiz seit 1968. Analysen, Dokumente, Archive, Baden 2014, insbes. S. 42. Gelegentlich diskutierten Feminist:innen in den folgenden Jahren die Option des Wahlboykotts, solange sich die Strukturen nicht verändern würden; z.B. Susi Zwick, OFRA – 3.Kongress. Strukturen hinterfragen, in: Emanzipation. Feministische Zeitschrift für kritische Frauen 5 (1979) H. 5, S. 4.

60 In den Worten der Genfer Politikerin Lise Girardin, BAR, J2.322-01 2009/263_17_52, Sitzung der Geschäftsleitung der Schweizer FDP, 7.10.1970.

61 Im Juni 1970 nahmen 74,7 Prozent der Stimmberechtigten an der Initiative »Gegen die Überfremdung« teil (das Nein gewann mit 54,0 Prozent). Die anderen fünf Abstimmungen auf eidgenössischer Ebene im selben Jahr erzielten zwischen 46,0 und 55,4 Prozent Stimmbeteiligung: <https://swissvotes.ch/vote/220.00>.

62 Jupp Wolter, Helvetia zeigt: Deine Frau – das unbekannte Wesen, in: Schweizerisches Frauenblatt, 1.10.1971; dazu Zoé Kergomard, An die Urnen, Schweizerinnen! Die Erfindung der Wählerin im eidgenössischen Wahlkampf von 1971, in: Hedwig Richter/Hubertus Buchstein (Hg.), Kultur und Praxis der Wahlen. Eine Geschichte der modernen Demokratie, Wiesbaden 2017, S. 237-265.

63 Brigitte Studer, »L’Etat c’est l’homme«. Politique, citoyenneté et genre dans le débat autour du suffrage féminin après 1945, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 46 (1996), S. 356-382, hier S. 376; Nadine Boucherin, Les stratégies argumentatives dans les débats parlementaires suisses sur le suffrage féminin (1945–1971), phil. Diss. Université de Fribourg 2012, insbes. S. 75f.

64 Trois nouveaux parmi les dix élus genevois au Conseil national, in: Journal de Genève, 31.10.1967.

65 Erich Gruner, Kantonale Wahlgänge 1961, in: Jahrbuch der Schweizerischen Vereinigung für politische Wissenschaft 2 (1962), S. 59-63.

66 Sowohl die Frauenstimmrechtsgegner:innen wie auch die Befürworter:innen sammelten eifrig alle verfügbaren Zahlen zur Stimmbeteiligung der Frauen; siehe Daniel Furter, »Die umgekehrten Suffragetten«. Die Gegnerinnen des Frauenstimmrechts in der Schweiz von 1958 bis 1971, Lizenziatsarbeit Universität Bern 2003, S. 72.

67 Max Syfrig, Electrices, ceci vous concerne!, in: Tribune de Lausanne, 22.10.1959. Dazu Boucherin, Les stratégies argumentatives (Anm. 63), S. 257-264.

68 Genève. Union des femmes, in: Femmes suisses et le Mouvement féministe 51 (1963) H. 35, S. 3-4.

69 Intéressante comparaison. Comment se comportent les électeurs, il y a cent ans..., in: Femmes suisses et le Mouvement féministe 51 (1963) H. 36, S. 4; Roland Ruffieux, Le canton de Vaud et les élections fédérales. Les femmes et la politique, in: Feuille d’avis de Lausanne, 29.10.1971.

70 Réflexions postélectorales, in: Femmes suisses et le Mouvement féministe 55 (1967) H. 80, S. 1, S. 6.

71 Fabienne Amlinger, Im Vorzimmer zur Macht? Die Frauenorganisationen der SPS, FDP und CVP (1971–1995), Zürich 2017, S. 342-344.

72 Dazu Martine Chaponnière, Devenir ou redevenir femme. L’éducation des femmes et le mouvement féministe en Suisse, du début du siècle à nos jours, Genève 1992, insbes. S. 67-79.

73 Pour ou contre. La statistique des votants par électeurs et électrices, in: Femmes suisses et le Mouvement féministe 59 (1971) H. 3, S. 3.

74 BAR, E1010B#1986151#606 Ausübung der politischen Rechte, Sitzung der Arbeitsgruppe für die Herausgabe einer politischen Einführungsschrift für die Frauen, 26.4.1971.

75 Schweizerische Bundeskanzlei (Hg.), Die politischen Rechte der Schweizerin und des Schweizers, Bern 1971.

76 Heinz Niemetz, Die Nationalratswahlen 1971. Eine statistische Grobanalyse, o.O. [Bern] 1972, S. 3.

77 Amlinger, Im Vorzimmer zur Macht? (Anm. 71).

78 Ruffieux, Le canton de Vaud (Anm. 69).

79 Daniel Duc, La participation civique est-elle contestée?, in: Erneuern und beharren. Nationales Jahrbuch der Neuen Helvetischen Gesellschaft 41 (1970), S. 78-92; Jacques Nicola, L’abstentionnisme en Suisse, in: Dusan Sidjanski u.a., Les Suisses et la politique. Enquête sur les attitudes d’électeurs suisses, Bern 1975, S. 187-204.

80 Malcom Spector/John I. Kitsuse, Constructing Social Problems, New York 2017.

81 Z.B. Amtliches Bulletin der Bundesversammlung I (1972), Nationalrat, Heinrich Schalcher, Postulat Schalcher. Aktivierung der schweigenden Mehrheit, Postulat vom 16.3.1972, Sitzung vom 20.3.1972, S. 373-376.

82 Andreas Giger, Stimmabstinenz. Die Ursachen liegen tiefer, in: Neue Zürcher Zeitung, 9.10.1976.

83 Elections fédérales. Les absents ont tort, in: Journal de Genève, 23.10.1979; Opinion. Le prêche du Président, in: L’Impartial, 3.1.1976.

84 Rahel Bühler, Jugend beobachten. Debatten in Öffentlichkeit, Politik und Wissenschaft in der Schweiz, 1945–1979, Zürich 2019, insbes. S. 72, S. 250-257.

85 Z.B. Postulat Schalcher (Anm. 81), S. 373.

86 Niels Rebetez, Comment en vient-on à refuser le service militaire en Suisse. Analyse de récits d’objecteurs des années 1960 et 1970, in: Trajectoires 11 (2018).

87 Andrea Pilotti/Oscar Mazzoleni, Le système de milice et la professionnalisation politique en Suisse, Neuchâtel 2019.