Auf die Fragen, was Intersektionalität ist und welchen Stellenwert sie in den Sozial- und Geisteswissenschaften einnehmen soll, gibt es ähnlich viele unterschiedliche Antworten wie auf die Frage, was Disability History ist. Beide Forschungsperspektiven sind im deutschsprachigen akademischen Betrieb noch relativ neu, und entsprechend dauern die Definitions- und Verständigungsprozesse über Genese, Reichweite, normative Aufladung und kleinste gemeinsame Nenner weiterhin an. So kann die Disability History beispielsweise als Derivat der älteren Disability Studies gesehen werden oder als Teil der etablierten geschichtswissenschaftlichen Subdisziplinen der Sozial- und Kulturgeschichte. Sie kann aus einer körpergeschichtlichen Warte betrieben werden oder sich selbstbewusst neben diesen Bereichen als eigenständige Teildisziplin der Geschichtswissenschaft positionieren. Gegen letztere Variante würde allerdings sprechen, dass der Begriff der Disability History bisher wohl in keiner Denomination einer Professur an einer deutschsprachigen Hochschule auftaucht und auch weitere Institutionalisierungsprozesse kaum erkennbar sind.

Im Sinne der Entwicklung von Erkenntnisinteressen relevanter ist jedoch die Frage nach der Reichweite von Disability History: Kann mithilfe der Ungleichheitskategorie Behinderung – in dieser Lesart meist als Dis/ability geschrieben, um den Konstruktionscharakter von abled und disabled zu betonen – die Geschichte neu und anders geschrieben werden? Können historische Narrative grundlegend umgeformt werden, wie es Nina Mackert in ihrem Essay zur Critical Ability History in diesem Heft in einem noch breiteren Sinne postuliert? Ist Dis/ability eine Art Masterkategorie, mit deren Hilfe sich in verschiedenen Epochen, politischen und geographischen Rahmungen jeweils vorherrschende gesellschaftliche Hierarchien umfassend erklären lassen? Oder ist Behinderung »eine unter vielen« – eine Ungleichheitskategorie neben etwa Race, Class, Gender, religiöser Zugehörigkeit und sexueller Orientierung?

Um das Potential einer intersektionalen Disability History zu erläutern, muss notwendigerweise letztere Position eingenommen werden. Denn schließlich meint Intersektionalität das Zusammenwirken, die Verflechtung von mehreren Kategorien sozialer Ungleichheit. Eine These dieses Essays bezieht sich daher auf die Frage nach der Reichweite von Studien, die sich der Disability History zurechnen: Ich argumentiere, dass eine konsequent intersektionale Perspektivierung von Behinderung keineswegs deren Wirkmacht als Differenzkategorie herabsetzt, sondern im Gegenteil hilft, diese in das epistemologische Basisprogramm einer historischen Ungleichheitsforschung zu integrieren.1

Mit dem vorliegenden Essay möchte ich in erster Linie vorstellen, was eine intersektionale Disability History leisten kann, welche neuen Fragen sie generiert und welche (inter-)disziplinären Anschlussmöglichkeiten sie bietet. Dazu ist es zunächst notwendig, einen Blick auf die Genese der Forschungslandschaft zur Geschichte und Gegenwart von Behinderung zu werfen, da bereits seit einigen Jahrzehnten insbesondere das Verhältnis der Ungleichheitskategorien Behinderung und Gender beschrieben und untersucht wird. Anschließend wird der Einfluss der Intersektionalitätsforschung auf die Disability History vorgestellt, um zu diskutieren, welchen analytischen und theoretischen Mehrwert eine dezidiert intersektionale Herangehensweise an die (Zeit-)Geschichte von Behinderung bieten kann. Am Ende des Beitrags wird eine Auseinandersetzung mit den normativen Implikationen stehen, die sowohl die Intersektionalitätsforschung als auch die Disability History kontinuierlich begleiten. Eine intersektional angelegte Erforschung von Behinderung kann – so mein Argument – erstens zur Reflexion normativer Zwischentöne beitragen und zweitens das methodische Instrumentarium der historischen Ungleichheitsforschung insgesamt bereichern.

1. Aktivistische Ursprünge der Proto-Intersektionalität

Die Diagnose von Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Kategorien sozialer Ungleichheit ist älter als der Begriff der Intersektionalität. Zahlreiche Beiträge, die sich in den letzten Jahrzehnten mit der Geschichte behinderter Menschen befasst haben oder auch eher den gegenwartsorientierten Disability Studies zuzuordnen sind, zeichnen sich durch eine Sensibilität für intersektionale Zusammenhänge aus.2 Das heißt, sie haben die wechselseitige Beziehung, die Behinderung mit anderen Ungleichheitsmarkern wie Geschlecht, Race/Ethnizität, sexueller Orientierung oder Klassenzugehörigkeit eingeht, bereits in ihr Forschungsdesign integriert. Oftmals geschah das, ohne diese Herangehensweise auch explizit als eine intersektionale Perspektive zu deklarieren. Teils aus einem dezidiert wissenschaftlichen Erkenntnisinteresse, teils auf Grundlage subjektiver Erfahrungen operierten manche Studien gewissermaßen proto-intersektional: Sie wendeten Kernprinzipien intersektionaler Zugänge an, bevor ein ausgefeiltes theoretisch-methodisches Instrumentarium entwickelt und breit rezipiert bzw. akzeptiert war.

Im deutschsprachigen akademischen Raum nahm die wechselseitige Beeinflussung der Kategorien Behinderung und Geschlecht dabei eine zentrale Rolle ein. Ulrike Schildmanns 1983 erschienener erziehungswissenschaftlicher Dissertation zu den »Lebensbedingungen behinderter Frauen« kam hier eine Pionierfunktion zu.3 Zugleich belegt der Untertitel der Studie – »Aspekte ihrer gesellschaftlichen Unterdrückung« – deren anklagende Tendenz und insofern die enge Verwobenheit von wissenschaftlicher Analyse mit politisch-emanzipatorischer Kritik. 1985 wiesen dann behinderte Frauen in der von Silke Boll und anderen herausgegebenen Aufsatzsammlung »Geschlecht: behindert, besonderes Merkmal: Frau« ebenfalls auf den Verflechtungscharakter von Kategorisierungen nach Geschlecht und Behinderung hin.4

Explizit ging es den Beiträgerinnen um die spezifischen Erfahrungen behinderter Frauen in verschiedenen Bereichen wie Berufsleben, Mutterschaft, Prothetik oder Kosmetik. In ihrem gemeinsamen Schlusswort ordneten die Autorinnen ihre persönlichen Wahrnehmungen der Lebenslage von Frauen mit Behinderungen abstrahierend ein und benannten dabei klar die Überschneidung von Diskriminierungserfahrungen: »Wie ein roter Faden zieht sich durch jedes Kapitel des Buches die Erkenntnis, daß uns behinderten Frauen von allen Seiten Freiräume zugestanden werden. Freiräume, die auf den ersten Blick vorteilhaft erscheinen, hinter denen sich jedoch eine, erst auf den zweiten Blick erkennbare Diskriminierung verbirgt, gegen die schwerer anzukämpfen ist, weil sie subtiler verläuft. Mit diesen Freiräumen meinen wir, daß uns eher ›erlaubt‹ wird abzutreiben, wenn wir schwanger sind; von uns von vornherein nicht erwartet wird, daß wir eine perfekte Hausfrau und treusorgende Mutter werden; einer Sterilisation bei uns eher zugestimmt wird, als bei einer nichtbehinderten Frau; daß wir Belästigungen und Anmachen von Männern seltener erleben. All dies ist frauenspezifischer Ballast, der uns erspart bleibt, der aber, dadurch daß er uns erspart bleibt gleichzeitig eine Diskriminierung ist. Für uns bedeutet dies, daß wir im Grunde zunächst dafür kämpfen müßten, genauso wie andere Frauen behandelt zu werden, um danach erst gegen diese Diskriminierung angehen zu können. Es kann jedoch nicht unser Ziel sein, für Erniedrigungen zu kämpfen, um endlich als gleichwertige Menschen akzeptiert zu werden.«5

Deutlich wurde hier das Empfinden formuliert, Frau-Sein anders zu erfahren als nichtbehinderte Frauen. Zudem wurde das konstatierte Erspartbleiben »frauenspezifischen Ballasts« auf eine subtilere, eben verflochtene Diskriminierung zurückgeführt. Während diese (Selbst-)Analyse eine proto-intersektionale Diagnose darstellte, kam sie ohne den theoretischen Überbau aus, der eine explizit intersektionale Herangehensweise kennzeichnet.

Auf ähnliche Weise, aber mit einem deutlicheren Bezug zu dezidiert akademischer Theoriebildung näherte sich Swantje Köbsell der Verschränkung von Geschlechtervorstellungen und Behinderung. In den vergangenen Jahren hat die bereits in der Behindertenbewegung der 1980er-Jahre aktive Köbsell mehrfach zu intersektionalen Diskriminierungsphänomenen publiziert; ihre Beiträge sind dabei sowohl zu den proto-intersektionalen als auch zu den dezidiert intersektionalen Analysen zu zählen.6 In einem Aufsatz von 1993 stellte sie das Konzept der »doppelten Diskriminierung« vor, das als eine Art Vorläufer des Intersektionalitätsansatzes gelten kann.7 Das im englischen Sprachgebrauch als »double handicap« oder »double jeopardy« bekannte Phänomen beschreibt die gegenseitige Verstärkung der Diskriminierung von Frauen und der Benachteiligung behinderter Menschen, wie sie sich bei der Personengruppe behinderter Frauen zeigt. In einem Beitrag aus dem Jahr 2020 stellt Köbsell zwar weiterhin »ganz neue Dimensionen von Ausgrenzung und Diskriminierung« in den Fokus, die durch intersektionale Perspektivierungen sichtbar werden. Zugleich beschreibt sie aber auch die Möglichkeit von Privilegierungen durch das Zusammenspiel mehrerer Identitätsmarker.8 Damit hat Köbsells Sicht auf Verflechtungen mehrerer Kategorien innerhalb von etwa 25 Jahren eine Entwicklung genommen, die paradigmatisch ist für den Weg der intersektionalen Methodik, die in den letzten Jahren neben Diskriminierungen auch Privilegierungen in den Blick genommen hat.9

2. Kernelemente des Intersektionalitätsansatzes:

Wechselseitigkeit, inter- und intrakategoriale Komplexität

Die intersektionale Forschung modifizierte proto-intersektionale Ansätze und Diagnosen einer doppelten Diskriminierung insofern, als nicht mehr von einer Addition der Folgen von Zuschreibungspraktiken ausgegangen wird, sondern von einer wechselseitigen Durchdringung der Kategorisierungen und Diskriminierungsformen.10 Die Neuartigkeit dieses Ansatzes erläutert die Erziehungswissenschaftlerin Katharina Walgenbach unter Bezugnahme auf die beiden klassischen Texte, welche als Ausgangspunkte der globalen Intersektionalitätsforschung gelten: das vom queerfeministischen Combahee River Collective 1977 verfasste »A Black Feminist Statement« und Kimberlé Crenshaws Aufsatz »Demarginalizing the Intersection of Race and Sex« von 1989.11

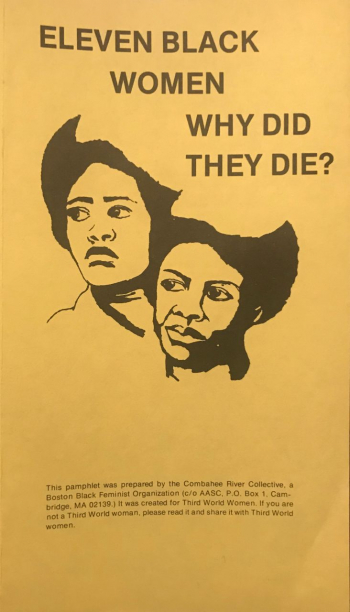

Titelbild eines sechsseitigen Pamphlets des Bostoner Combahee River Collective aus dem Jahr 1979 –

nach der Ermordung von elf jungen Schwarzen Frauen rief die Gruppe zur Selbstorganisation gegen die Gewaltereignisse und gegen die strukturellen Ursachen auf. Die Aktivistinnen des Combahee River Collective bereiteten vor allem mit ihrem

»Black Feminist Statement« (1977) den Weg für die Analyse intersektionaler Diskriminierungen auf Basis von Rassismus, Sexismus, Klassismus und Homosexuellenfeindlichkeit.

(Combahee River Collective,

»Eleven Black Women Why Did They Die?«, Documented | Digital Collections of The History Project, <https://historyproject.omeka.net/items/show/590>; Public Domain)

Zwei Perspektivveränderungen der in dieser Tradition stehenden Intersektionalitätsforschung sind im Anschluss an Walgenbach zentral: erstens der Zugang, Kategorisierungen von vornherein als verschränkt zu denken, also etwa Gender a priori als ethnisiert und umgekehrt Ethnie als gegendert zu begreifen.12 Hierdurch werden Hierarchisierungsmechanismen in ihrer Spezifik sowie kategoriale Selbst- und Fremdzuschreibungen wesentlich stärker in ihrer wechselseitigen Dynamik erfasst. Zweitens – und dies ist ein Umstand, der für die historische Ungleichheitsforschung von besonderer Bedeutung ist – können sich Diskriminierungen nicht nur verstärken, sondern es kann auch zu einer gegenseitigen Aufhebung oder gar einer Abschwächung der hierarchisierenden Wirkung von Kategorisierungen kommen. Darauf haben die Soziologinnen Gabriele Winker und Nina Degele für die deutsche Forschungslandschaft wegweisend aufmerksam gemacht.13 Durch diese Wendung ist es möglich, intersektionale Fragen aus einer einseitigen Konzentration auf Diskriminierungszusammenhänge zu lösen und gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse umfassender in den Blick zu nehmen – wie es dem Anspruch der historischen Ungleichheitsforschung entspricht.

Während proto-intersektionale Untersuchungen und Selbstreflexionen nahezu ausschließlich die Lebenswelt marginalisierter Gruppen beschrieben und erklärten, kann eine explizit intersektionale Ungleichheitsforschung eine wesentlich feiner ausdifferenzierte Matrix hierarchisierter Positionierungen im gesellschaftlichen Gefüge entwerfen, weil sie eben nicht nur nach Benachteiligung, sondern auch nach Mechanismen der Privilegierung fragt, die sich aus der Verortung im Spektrum mehrerer miteinander korrespondierender Ungleichheitsverhältnisse ergeben. Aufwertungen und Abwertungen existieren somit gleichzeitig: Gender und Behinderung miteinander zu kombinieren, bedeutet (im zeitgenössisch unhinterfragten binären Verständnis), behinderte Frauen, nichtbehinderte Frauen, behinderte Männer und nichtbehinderte Männer in das Untersuchungssample zu integrieren. Somit entsteht keine bloße Aneinanderreihung von Ableism und Sexism, sondern eine multifaktorielle Analyse einer mehrheitlich nichtbehinderten Gesellschaft mit patriarchalen Zügen. Privilegierung und Diskriminierung sollten folglich stets zusammengedacht und komplementär aufgefasst werden.

Dabei müssen allerdings zwei eng miteinander verbundene Vorbedingungen berücksichtigt werden: die Auswahl der Kategorien sowie intra- und interkategoriale Komplexitäten. Den »Klassiker« der Ungleichheitsforschung – sowohl der Geschichtswissenschaft als auch gegenwartsorientierter Disziplinen – stellt die Trias Race/Ethnizität, Class, Gender dar. Es ist unbestritten, dass sich viele Ungleichheits- und Herrschaftsverhältnisse in »modernen«, »westlichen« Gesellschaften mit diesem Kategorien-Set erfassen lassen, aber gewiss nicht alle. So hängt etwa Race/Ethnizität maßgeblich von der Heterogenität der untersuchten Gesellschaft ab, also von der historisch gewachsenen Zusammensetzung der Bevölkerung und den daraus eventuell resultierenden Bruchlinien. Weiß-Sein und Schwarz-Sein bedeuten in den USA etwas anderes als in Finnland. Da aber die wegweisenden Theoriebeiträge zur Intersektionalität gerade aus der US-amerikanischen Forschungslandschaft kommen, standen die hierarchisierenden Folgen einer Kategorisierung nach ethnischen Gesichtspunkten bisher besonders im Zentrum der Analysen. Wie die höchst aktuellen, scharf geführten Debatten um soziale Aufstiegschancen, Wahlrecht, Wohnsituation und Zugang zum Bildungssystem belegen, ist vor allem in den USA eine hochgradige Ethnisierung von Klasse und vice versa zu konstatieren, was diesen Fokus anhaltend relevant macht.14

Wenngleich überzeugende Studien zur intersektionalen Verflechtung von Race und Gender im deutschen Kolonialreich die Bedeutung dieses Verhältnisses auch für die neuzeitliche deutsche Geschichte belegen,15 nimmt Race/Ethnizität in der (historischen) Ungleichheitsforschung hierzulande nicht denselben Stellenwert ein wie im anglophonen Sprachraum. Daraus lässt sich ableiten, dass in intersektionalen Studien Frage und Untersuchungsgegenstand jeweils bestimmen müssen, welche Kategorien in ihrer Interdependenz analysiert werden sollen – und nicht umgekehrt schon vor Untersuchungsbeginn feststehen kann, welche Kategorien besonders relevant sein sollen. Es gibt keine universelle Gültigkeit einer bestimmten Konstellation.

(Wikimedia Commons, Spaynton, Intersectionality, CC BY-SA 4.0)

Aus Sicht der Disability History wäre an der klassischen Trias zudem zu kritisieren, dass Behinderung als Strukturkategorie keine Berücksichtigung findet. Zum Themenkomplex der Kategorienauswahl zählt folglich auch die Frage der Kategorienanzahl. Dabei wäre das simple Hinzufügen von Behinderung als Add-on zu Race/Ethnizität, Class, Gender sicher nicht zielführend. Zu schnell ergäbe sich durch das immer weitere Addieren von Ungleichheitskategorien ein geradezu beliebig wirkendes Forschungsdesign. Auch hier greift somit eine Art Vetorecht der quellenbasierten Empirie: Kategorien-Set und empirische Basis müssen in einem frühen Stadium jeder Untersuchung hermeneutisch abgeglichen werden. Das Forschungsvorhaben unnötig aufzublähen, ohne durch den Einbezug einzelner Kategorien einen analytischen Mehrwert zu erzielen, würde am Ziel einer intersektionalen Studie vorbeiführen. Anders formuliert: Nach Class zu suchen, wo Class keine Antworten produziert, dient lediglich einer Erweiterung des Inhaltsverzeichnisses. Denn nicht jedes Ungleichheitsphänomen lässt sich auch mit dem sozialen Status von Personen erklären – unabhängig von der untersuchten Gesellschaft.

Zur Frage der Größe des Kategorien-Sets wurden in theoretisch-methodisch orientierten Beiträgen schon zahlreiche Vorschläge gemacht. So hat bereits Judith Butler 1991 die potentielle Unabgeschlossenheit kategorialer Zuordnungen reflektiert.16 In die deutsche Forschungslandschaft haben Helma Lutz und Norbert Wenning den Vorschlag von »13 Linien der Differenz« eingebracht.17 Gabriele Winker und Nina Degele plädieren hingegen für vier »Strukturkategorien«: Klasse, Geschlecht, »Rasse« und Körper.18 Mit der Kategorie des Körpers beziehen die Autorinnen hierbei auch Behinderung ein, da sie ihr Augenmerk vor allem auf die oftmals utilitaristische Normierung von Körpern in fordistischen und post-fordistischen Gesellschaften richten. Für Disability Historians erscheint eine klare Benennung von Behinderung als eigenständiger Kategorie und nicht lediglich als Teil einer Überkategorie namens Körper, die auch noch Aspekte von Attraktivität, Alter und Gesundheit umfasst, allerdings sinnvoller. Die Spezifik der Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen sowie ihre vielfältigen Ursachen und Erscheinungsformen lassen sich auf diese Weise präziser erfassen.

Dieser Punkt leitet zu einer weiteren Vorbedingung über, die sich aus der sogenannten intrakategorialen Komplexität ergibt. In Anlehnung an die US-amerikanische Soziologin Leslie McCall sind damit die Unterschiede angesprochen, die etwa die Personengruppe behinderter Menschen weiter differenzieren. Mithin sollen Unterschiede sichtbar gemacht werden, die sich innerhalb einer zugewiesenen Ungleichheitskategorie ergeben.19 In der zeitgeschichtlichen Disability History bieten sich hier die Kriterien der Behinderungsursache und der Behinderungsart an. So haben in den vergangenen Jahren veröffentlichte Arbeiten zur bundesrepublikanischen Geschichte von Behinderung deutlich gezeigt, dass kriegsversehrte Personen im Vergleich zu sogenannten zivilbehinderten Menschen lange Zeit eine relativ privilegierte Stellung einnahmen, was etwa den Zugang zum Arbeitsmarkt, zu staatlichen Versorgungsleistungen oder zu Freizeitangeboten anbelangt: Elsbeth Bösls wegweisende Publikation zu den »Politiken der Normalisierung« hob den Zusammenhang von Behinderung und männlicher Erwerbsfähigkeit hervor;20 die Geschichte des Behindertensports legte ebenfalls Wechselwirkungen zwischen zeitgenössisch dominanten (ästhetischen) Geschlechtervorstellungen und körperlicher Beeinträchtigung offen.21 Drastische Unterschiede in der politischen Interessenvertretung behinderter Menschen in der Bundesrepublik hingen darüber hinaus nicht nur von der Unterscheidung kriegsversehrt vs. zivilbehindert ab, sondern auch davon, ob Personen eine körperliche oder eine geistige Beeinträchtigung attestiert wurde.22 Zwar standen diese wichtigen Befunde nicht von vornherein im Zentrum der einzelnen Publikationen (im Sinne einer dezidiert intersektional angelegten Analyse), doch zeigen sie das Potential einer grundsätzlichen Sensibilität für intrakategoriale Unterscheidungen.

Auch für McCalls zweite Form der Komplexität – die interkategoriale – existieren Beispiele aus der jüngsten Forschung. Damit ist das Verhältnis zwischen (mindestens) zwei Ungleichheitskategorien angesprochen; die interkategoriale Komplexität stellt also die klassische Variante intersektionaler Herangehensweise dar. Britta-Marie Schenk hat für die bundesrepublikanische Geschichte zum Beispiel dargelegt, wie sich geistige Beeinträchtigung behinderter Frauen und Gender im Bereich der selbstbestimmten Fortpflanzung überkreuzten.23 Ihren Forschungen zufolge ergab sich in der genetischen Beratung eine spezifische Diskriminierungsform, die auf zugeschriebenen Eigenschaften wegen geistiger Beeinträchtigung (intrakategoriale Komplexität) sowie auf der Verflechtung von Behinderung und Gender (interkategoriale Komplexität) basierte. Diese Wechselwirkungen führten letzten Endes zu Sterilisationsempfehlungen, die in dieser Form weder auf körperbehinderte noch auf nichtbehinderte Frauen oder Männer zugetroffen hätten. Mit Rückgriff auf den Intersektionalitätsansatz konnte auch Gabriele Lingelbach zeigen, wie in der bundesdeutschen Gesundheitsfürsorge für behinderte Menschen eine interkategoriale Überschneidung von Geschlecht, Alter und Behinderung relevant war.24 Erst durch die Analyse des Zusammenwirkens dieser drei Marker konnte Lingelbach Privilegierungen (kriegsversehrter Männer), spezifische Diskriminierungen (behinderter Frauen sowie geistig beeinträchtigter Menschen) und Aufmerksamkeitskonjunkturen im Zuge des Contergan-Skandals in eine Gesamtschau des westdeutschen Gesundheitssystems für Menschen mit Behinderung einordnen.

3. Anmerkungen zur Reichweite und Normativität

intersektionaler Disability History

Dezidiert intersektionale Analysen wie jene von Schenk und Lingelbach haben gezeigt, dass bei solchen Zugängen eventuell noch stärker als bei anderen Perspektivierungen zu bedenken ist, dass die verschiedenen Ungleichheitskategorien in unterschiedlichen Zusammenhängen jeweils spezifische Wirkmächtigkeiten und Konnotationen annehmen. Denn ebenso wenig, wie von einem universellen Kategorien-Set ausgegangen werden kann, besteht eine Allgemeingültigkeit oder gleiche Funktionsweise von Diskriminierungen (oder Privilegierungen) in sämtlichen gesellschaftlichen Teilbereichen. Intersektionale Forschung produziert keine One-Size-Fits-All-Herangehensweisen. Es gilt vielmehr stets zu reflektieren, welchen analytischen Mehrwert eine intersektionale Perspektive für die jeweilige Untersuchung mit sich bringt. Behinderung als eine von mehreren Kategorien sozialer Ungleichheit in ein umfassendes Forschungsprogramm der Analyse von Macht- und Herrschaftsverhältnissen zu integrieren, wäre daher keine Degradierung von Disability als Ungleichheitsphänomen, sondern eher eine adäquate Zuweisung ihrer Relevanz. Mit anderen Worten: Eine Gesellschaftsgeschichte der Bundesrepublik weitestgehend ohne die Kategorie Behinderung zu schreiben, wie in den Standardwerken der vergangenen Jahrzehnte noch geschehen, würde die Lebensrealitäten eines großen Teils der zeitgenössischen Akteure ausblenden. Allerdings ließe sich auch keine überzeugende Gesamtdarstellung der bundesrepublikanischen Geschichte schreiben, die vornehmlich aus der Perspektive Dis/ability konzipiert ist. Anne Waldschmidt kann daher nicht gefolgt werden, wenn sie Behinderung als »Leitdifferenz moderner Gesellschaften« deutet, auf deren Basis »die allgemeine Geschichte« neu geschrieben werden könne.25 Weil intersektionale Forschung keine »Masterkategorien« kennt, kann eine Gesamtschau von Gesellschaften nicht auf ein einzelnes, alles erklärendes Ungleichheitsverhältnis reduziert werden. Heike Raabs auf intersektionale Disability Studies gemünztem »Plädoyer für ein Analysemodell, das mit mehreren, nicht hierarchisch angeordneten Analysekategorien operiert«, ist auch für eine intersektionale Disability History als Teil der geschichtswissenschaftlichen Ungleichheitsforschung beizupflichten.26

Monokausale Antworten – oder zumindest solche, die grundsätzlich von einer größeren Relevanz eines bestimmten Ungleichheitsverhältnisses ausgehen – verbieten sich bei einer Analyse, die von vornherein auf die Wechselwirkungen kategorialer Zuordnungen fokussiert. Das Betonen eines angenommenen Erklärungsgehalts von »Klasse« als kategorialem Fluchtpunkt in der traditionellen Sozialgeschichte, von Gender in der frühen Geschlechtergeschichte und von Behinderung in den Disability Studies bzw. der Disability History sind aus ihrem jeweiligen disziplinären und zeitlichen Kontext verständlich. Derartige Schwerpunktsetzungen sind jedoch stets auch Produkte von Aufmerksamkeitskonjunkturen innerhalb und außerhalb des akademischen Betriebs. Sie sind somit nicht zuletzt einer teils unzureichenden Trennung von normativem Anspruch und wissenschaftlicher Analyse geschuldet.

In der von Swantje Köbsell so bezeichneten »Bekenntnisliteratur«27 der 1980er- und 1990er-Jahre wurde Behinderung primär aus der Warte einer Diskriminierungs- und Unterdrückungsgeschichte in den Blick genommen. Mittlerweile stehen neben Abwertungen hingegen auch Aufwertungen und Binnenhierarchisierungen innerhalb der höchst diversen Gruppe behinderter Menschen stärker im Zentrum: Der Intersektionalitätsansatz kann dabei helfen, solche Feinabstufungen zu untersuchen und auf diese Weise zu erklären, weshalb manche Menschen mit Behinderung im Vergleich zu anderen Privilegien genossen. Dies konnte an intrakategorialen Bruchlinien wie der Unterscheidung zwischen Kriegsversehrtheit und Zivilbehinderung oder der Differenz von körperlicher und geistiger Beeinträchtigung liegen, aber auch an der Verschränkung mit weiteren Kategorien sozialer Ungleichheit wie Geschlecht, Alter oder Ethnizität. Eine Intersektionalitätsforschung, die gleichermaßen ergebnisoffen nach Diskriminierungen und Privilegierungen sucht, kann nicht nur nuanciertere Fragen entwickeln, sondern auch dazu beitragen, Behinderung und Diskriminierung nicht vorschnell gleichzusetzen. Dem nach wie vor gesellschaftspolitisch notwendigen Projekt der Gleichbehandlung behinderter Menschen in möglichst allen Bereichen des Alltags- und Berufslebens wäre hierdurch von akademischer Seite mehr geholfen als durch ein Verbleiben in primär aktivistischen Argumentationsmustern. Die Aufgabe der Disability History liegt in der möglichst wertfreien Historisierung von Behinderung, in der Analyse ihres Konstruktionscharakters und ihrer Wahrnehmung, die abhängig ist von den zeitspezifisch vorherrschenden gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen.

4. Offene Fragen und

wissenschaftspolitische Herausforderungen

Dieser Essay will keinesfalls dafür plädieren, jede Analyse zur Geschichte von Behinderung aus einer intersektionalen Warte zu betreiben. Die Qualität eines Beitrags zur Disability History hängt nicht zwingend davon ab, ob die Ungleichheitskategorie Behinderung in einem bestimmten zeitlichen, geographischen und gesellschaftlichen Kontext mit weiteren Strukturkategorien in Beziehung gesetzt wird. Bisweilen besteht sogar die Gefahr, den scharfen Blick für die Empirie zu verlieren, um einem vermeintlich übergeordneten theoretischen Anspruch gerecht zu werden. Eine intersektionale Analyse um ihrer selbst willen ist wenig zielführend. Denn Disability History ist in den meisten Fällen nach wie vor Grundlagenforschung, die nicht selten auf der erstmaligen Auswertung verschiedenster Quellen beruht. Vor diesem Hintergrund stellt sich für jedes Forschungsprojekt aufs Neue die Frage, in welchem – auch quantitativem – Verhältnis Empirie und theoretisch-methodischer Zugang zueinander stehen sollen.

Neben dieser konzeptionellen und praktischen Herausforderung für Einzelstudien hat die intersektionale Geschichtswissenschaft insgesamt die Aufgabe, durch die Summe empirischer Untersuchungen dazu beizutragen, das theoretisch-methodische Instrumentarium der Intersektionalitätsforschung im Allgemeinen zu schärfen. Die Theorie der Intersektionalität kann nur davon profitieren, wenn sie durch weiterhin dringend benötigte quellenbasierte Fallstudien sowie Anwendungen auf die verschiedensten Epochen, Regionen bzw. politischen und gesellschaftlichen Formationen auf die Probe gestellt wird. Ein solcher Zuwachs an intersektional angelegten Publikationen zur Geschichte von Behinderung würde schließlich Verständigungsprozesse zu zwei Fragekomplexen voranbringen: jenem über die Reichweite und Relevanz der Kategorie Behinderung in der historischen Ungleichheitsforschung und jenem über den analytischen Nutzen des Intersektionalitätsansatzes in der Geschichtswissenschaft.28

Last but not least erscheint eine Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Gesellschaftskritik einerseits, Forschung und Lehre andererseits mit Blick auf den bisweilen hart umkämpften Begriff der Intersektionalität vonnöten. So steht außer Frage, dass die in den letzten Jahren enorme Sichtbarkeit von herrschaftskritischem Aktivismus ihren Teil dazu beiträgt, akademische Wissensproduktion für Fragen der Herkunft und Funktionsweise beharrlicher Ungleichheitsverhältnisse noch stärker zu sensibilisieren: sei es die eher klassisch auf der Straße sichtbare Bewegung Black Lives Matter, die den Social Media entspringende Aktivismusform von #MeToo oder die auf vielfältige Weise in Erscheinung tretende LGBTQIA+-Bewegung. Sie finden allesamt Anklang und Inspiration in der Intersektionalitätsforschung,29 die inner- und außerakademisch jedoch nicht unumstritten bleibt.

Aus der inhaltlichen Nähe zum gesellschaftspolitischen Aktivismus allerdings eine rein ideologische Motivation von Intersektionalitätsforschung abzuleiten, verkennt nicht nur die funktionale Trennung zwischen öffentlichem Protest und wissenschaftlicher Arbeit, sondern auch die Differenzierungsleistung, die intersektionale Forschung auszeichnet. So handelt es sich bei der These, Intersektionalität sei eine gesellschaftsspaltende »Ideologie«, wobei zudem ein Konnex zwischen Intersektionalität und Identitätspolitik behauptet wird, um eine unredliche Verkürzung.30 Bewusst oder unbewusst machen sich solche Stimmen mit der wissenschaftsfeindlichen Kritik gemein, der sich Vertreter*innen der Critical Race Theory als einer der Ursprünge des Intersektionalitätsansatzes derzeit in den USA von äußerst rechts stehenden, reaktionär argumentierenden Kommentatoren (in der Regel Männern) ausgesetzt sehen. Sich trotz derartiger Anfeindungen des heuristischen Mehrwerts des Intersektionalitätsansatzes zu bedienen, ist auch eine Form von Wissenschaftsfreiheit, um die derzeit heftig gestritten wird. Ob und in welcher Form es zum Aufgabenspektrum intersektional arbeitender Disability Historians gehört, Wissen nicht nur zur Verfügung zu stellen, sondern die gewählte Methode der Wissensgenerierung gegen politisch motivierte Angriffe zu verteidigen oder daraus dezidiert politisches Engagement herzuleiten, bleibt zwar eine individuelle Entscheidung. Doch solange sowohl der Disability History als auch der Intersektionalitätsforschung die mindestens implizite Kritik entgegenschallt, hauptsächlich Aktivismus zu betreiben, kann es nicht schaden, den wissenschaftlichen Erkenntniswert der hier dargestellten Kategorien für eine historische Ungleichheitsforschung immer wieder zu untermauern.

Anmerkungen:

1 Hierunter wird im Folgenden keine klar abgegrenzte geschichtswissenschaftliche Subdisziplin verstanden, sondern die in verschiedenen disziplinären Teilbereichen betriebene Analyse historischer Ungleichheitsverhältnisse, die meist auf einer kulturgeschichtlichen Erweiterung der »klassischen« Struktur-, Sozial- und Gesellschaftsgeschichte beruht. Vgl. Thomas Mergel, Gleichheit und Ungleichheit als zeithistorisches und soziologisches Problem, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 10 (2013), S. 307-320, sowie Klaus Nathaus, Sozialgeschichte und Historische Sozialwissenschaft, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 24.9.2012.

2 Zum Zusammenhang von Behinderung, Alter, Geschlecht und sozialem Status vgl. etwa Elsbeth Bösl, »…damit alle Behinderten – unabhängig von der Ursache ihrer Behinderung – den Schutz des Gesetzes haben…«. Über Chancenungleichheiten und Hierarchien in der westdeutschen Behindertenpolitik, in: Erich Otto Graf/Cornelia Renggli/Jan Weisser (Hg.), Die Welt als Barriere. Deutschsprachige Beiträge zu den Disability Studies, Bern 2006, S. 57-65. Ferner dazu Gabriele Lingelbach/Anne Waldschmidt, Einleitung: Kontinuitäten, Zäsuren, Brüche in der deutschen Disability History nach 1945, in: dies. (Hg.), Kontinuitäten, Zäsuren, Brüche? Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen in der deutschen Zeitgeschichte, Frankfurt a.M. 2016, S. 7-27, hier S. 23.

3 Ulrike Schildmann, Lebensbedingungen behinderter Frauen. Aspekte ihrer gesellschaftlichen Unterdrückung, Gießen 1983.

4 Silke Boll u.a. (Hg.), Geschlecht: behindert, besonderes Merkmal: Frau. Ein Buch von behinderten Frauen, München 1985, 2. Aufl. 1986.

5 Ebd., S. 183. Kursivierungen im Original; dortige Kommasetzungen beibehalten.

6 Als zentrale Veröffentlichung in diesem Zusammenhang: Swantje Köbsell/Jutta Jacob/Eske Wollrad (Hg.), Gendering Disability. Intersektionale Aspekte von Behinderung und Geschlecht, Bielefeld 2010.

7 Swantje Köbsell, Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau… Zur Lebenssituation von Frauen mit Behinderung, in: Gerlinde Barwig/Christiane Busch (Hg.), »Unbeschreiblich weiblich!?« Frauen unterwegs zu einem selbstbewußten Leben mit Behinderung, München 1993, S. 33-40, hier S. 34f.

8 Swantje Köbsell, Intersektionalität für Anfänger*innen – erklärt am Beispiel Behinderung und Geschlecht, in: Cordula Nolte (Hg.), Dis/ability History Goes Public. Praktiken und Perspektiven der Wissensvermittlung, Bielefeld 2020, S. 115-152.

9 Wegweisend für die Tendenz, Diskriminierungen und Privilegierungen möglichst gleichberechtigt zu analysieren: Falko Schnicke, Terminologie, Erkenntnisinteresse, Methode und Kategorien – Grundfragen intersektionaler Forschung, in: ders./Christian Klein (Hg.), Intersektionalität und Narratologie. Methoden – Konzepte – Analysen, Trier 2014, S. 1-32.

10 Zur Kritik an additiven Perspektiven aus Sicht der Intersektionalitätsforschung siehe Katharina Walgenbach, Gender als interdependente Kategorie, in: dies. u.a., Gender als interdependente Kategorie. Neue Perspektiven auf Intersektionalität, Diversität und Heterogenität, Opladen 2007, 2., durchgesehene Aufl. 2012, S. 23-64, hier S. 45-47.

11 Combahee River Collective, A Black Feminist Statement [1977], in: Gloria Anzaldúa/Cherrie Moraga (Hg.), This Bridge Called My Back. Writings by Radical Women of Color, New York 1981, S. 210-218; Kimberlé Crenshaw, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex. A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, in: University of Chicago Legal Forum 1989, S. 139-167.

12 Vgl. hierzu Olaf Stieglitz/Jürgen Martschukat (Hg.), race & sex. Eine Geschichte der Neuzeit. 49 Schlüsseltexte aus vier Jahrhunderten neu gelesen, Berlin 2016.

13 Gabriele Winker/Nina Degele, Intersektionalität. Zur Analyse sozialer Ungleichheiten, Bielefeld 2009, S. 10.

14 Ergänzend ist anzumerken, dass Überschneidungen von Ethnizität, Klasse und Behinderung im deutschsprachigen Raum mit Bezug auf die spezifisch (west-)deutsche Migrationsgeschichte diskutiert werden. Vgl. dazu Donja Amirpur, Migrationsbedingt behindert? Familien im Hilfesystem. Eine intersektionale Perspektive, Bielefeld 2016.

15 Katharina Walgenbach, »Die weiße Frau als Trägerin deutscher Kultur«. Koloniale Diskurse über Geschlecht, »Rasse« und Klasse im Kaiserreich, Frankfurt a.M. 2005; Livia Loosen, Deutsche Frauen in den Südsee-Kolonien des Kaiserreichs. Alltag und Beziehungen zur indigenen Bevölkerung, 1884–1919, Bielefeld 2014.

16 Judith Butler, Das Unbehagen der Geschlechter. Aus dem Amerikanischen von Kathrina Menke, Frankfurt a.M. 1991, S. 210.

17 Diese umfassen Geschlecht, Sexualität, »Rasse«/Hautfarbe, Ethnizität, Nation/Staat, Klasse, Kultur, Gesundheit, Alter, Sesshaftigkeit/Herkunft, Besitz, Nord–Süd/Ost–West, gesellschaftlicher Entwicklungsstand. Siehe Helma Lutz/Norbert Wenning, Differenzen über Differenz – Einführung in die Debatten, in: dies. (Hg.), Unterschiedlich verschieden. Differenz in der Erziehungswissenschaft, Opladen 2001, S. 11-24.

18 Winker/Degele, Intersektionalität (Anm. 13), S. 37-53.

19 Vgl. Leslie McCall, The Complexity of Intersectionality, in: Signs 30 (2005), S. 1771-1800, sowie Cornelia Klinger/Gudrun-Axeli Knapp, Achsen der Ungleichheit – Achsen der Differenz. Verhältnisbestimmungen von Klasse, Geschlecht, »Rasse«/Ethnizität, in: Transit 29 (2005), S. 72-95.

20 Elsbeth Bösl, Politiken der Normalisierung. Zur Geschichte der Behindertenpolitik in der Bundesrepublik Deutschland, Bielefeld 2009.

21 Sebastian Schlund, »Behinderung« überwinden? Organisierter Behindertensport in der Bundesrepublik Deutschland (1950–1990), Frankfurt a.M. 2017.

22 Jan Stoll, Behinderte Anerkennung? Interessenorganisationen von Menschen mit Behinderungen in Westdeutschland seit 1945, Frankfurt a.M. 2017.

23 Britta-Marie Schenk, Selbstbestimmte Fortpflanzung? Behinderung und Geschlecht in der Bundesrepublik, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 70 (2019), S. 71-87; dies., Behinderung – Genetik – Vorsorge. Sterilisationspraxis und humangenetische Beratung in der Bundesrepublik, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 10 (2013), S. 433-454.

24 Gabriele Lingelbach, Die Entwicklung der bundesrepublikanischen Gesundheitsfürsorge für Menschen mit Behinderungen in intersektionaler Perspektive, in: Medizin, Gesellschaft und Geschichte 38 (2020), S. 105-126.

25 Anne Waldschmidt, Soziales Problem oder kulturelle Differenz? Zur Geschichte von »Behinderung« aus der Sicht der »Disability Studies«, in: Traverse 13 (2006) H. 3, S. 31-46, hier S. 40.

26 Heike Raab, Intersektionalität in den Disability Studies. Zur Interdependenz von Behinderung, Heteronormativität und Geschlecht, in: Anne Waldschmidt/Werner Schneider (Hg.), Disability Studies, Kultursoziologie und Soziologie der Behinderung. Erkundungen in einem neuen Forschungsfeld, Bielefeld 2007, S. 127-148, hier S. 128.

27 Köbsell, Eine Frau (Anm. 7), S. 33.

28 Vgl. hierzu die Überlegungen von Andrea Griesebner/Susanne Hehenberger, Intersektionalität. Ein brauchbares Konzept für die Geschichtswissenschaften?, in: Vera Kallenberg/Jennifer Meyer/Johanna M. Müller (Hg.), Intersektionalität und Kritik. Neue Perspektiven für alte Fragen, Wiesbaden 2010, S. 105-124, und Schnicke, Terminologie, Erkenntnisinteresse, Methode und Kategorien (Anm. 9).

29 Ilse Lenz, Von der Sorgearbeit bis #MeToo. Aktuelle feministische Themen und Debatten in Deutschland, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 68 (2018) H. 17, S. 20-27, hier insbes. S. 22-24. Eine kritische Auseinandersetzung findet sich bei Marion Detjen, Intersektionalität ist für alle da, in: ZEIT Online, 8.9.2020. Viel diskutiert und breit rezipiert wurde in den letzten Jahren auch das dezidiert intersektional (Race, Class und Gender) argumentierende Sachbuch von Reni Eddo-Lodge, Why Iʼm No Longer Talking to White People About Race, London 2017; dt.: Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche. Aus dem Englischen von Anette Grube, Stuttgart 2019.

30 Jochen Bittner, Dein Mitbürger, der Unterdrücker. Eine neue Ideologie breitet sich in Deutschland aus. Sie teilt die Gesellschaft künstlich in feindliche Lager ein. Dieser Irrsinn muss gestoppt werden, in: ZEIT, 11.3.2021, S. 11.