Die gleichberechtigte Einbeziehung von Frauen in Forschung und Lehre steht heute weit oben auf der politischen Agenda bundesdeutscher Wissenschaftspolitik. Primäres Ziel ist es gemäß dem sogenannten »Kaskadenmodell«, den Frauenanteil auf allen Karrierestufen in Forschung und Lehre demjenigen der Studierenden und Promovierenden anzugleichen. Dies sei, so das Bundesministerium für Bildung und Forschung, »nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit«. Gemischte Gruppen führten, »wenn sie geeignete Rahmenbedingungen vorfinden«, außerdem »zu besseren Forschungs- und Entwicklungsergebnissen« sowie »zu einer Erweiterung der Forschungsperspektive«. Das gelte auch »für die Berücksichtigung von Geschlechterfragestellungen als Forschungsgegenstand«.[1] Ähnlich beschreibt die Europäische Kommission das Ziel ihrer Gleichstellungspolitik für Wissenschaft und Forschung.[2]

Diese seit Mitte der 1990er-Jahre in Deutschland mit zunehmender Intensität betriebene Gleichstellungspolitik an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen führte in den letzten Jahren gar dazu, dass Stimmen laut wurden, die über eine wachsende Benachteiligung von Männern klagten. »Das ist auch ungerecht! Frauen werden bei Neueinstellungen bevorzugt«, titelte etwa ein »ZEIT«-Autor im November 2010;[3] und in einem »Spiegel«-Interview beschrieb ein Anwalt für Arbeitsrecht im April 2014, dass »gerade Männer dazu neigen, sich ungerecht behandelt zu fühlen, und […] eine Absage gerne mal auf Diskriminierung« zurückführen.[4]

Dieser gefühlten Benachteiligung steht eine Wirklichkeit gegenüber, die von einer Umsetzung des Gleichstellungspostulats immer noch weit entfernt ist, wie eine Vielzahl nationaler und internationaler Untersuchungen zeigt.[5] Bei einer Fortsetzung der durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate des Anteils der Professorinnen in Halbprozentschritten wäre ein Gleichgewicht etwa um das Jahr 2090 erreicht, so der Wissenschaftsrat.[6] Verglichen mit anderen Ländern Europas oder den USA hat Deutschland weiterhin einen relativ niedrigen Professorinnenanteil, vor allem bei den C4/W3-Professuren, die andernorts den Full Professorships entsprechen. Gemäß einer Studie der Europäischen Kommission waren 2012 im Durchschnitt der 27 EU-Mitgliedsstaaten nicht mehr als 20% aller Full Professors weiblich. In Deutschland lag der entsprechende Anteil nur bei 15%. Deutlich höhere Werte erreichten aus unterschiedlichen Gründen zum einen skandinavische Länder wie Finnland (24%), zum anderen osteuropäische Staaten wie Rumänien (36%) und Lettland (32%).[7] In den USA lag der Frauenanteil bei den Full Professors im gleichen Jahr bei 23%.[8] Der Vergleich solcher Zahlen ist allerdings schon aufgrund der sehr unterschiedlichen Strukturen der nationalen Wissenschaftslandschaften schwierig. Noch komplizierter sind fachspezifische internationale Vergleiche, ebenso wie Vergleiche zwischen verschiedenen Fächern, da hier die Datengrundlage fehlt.[9] Erste Untersuchungen verweisen jedoch darauf, dass solche Vergleiche sehr aufschlussreich wären. Denn selbst die Unterschiede innerhalb einer Fächergruppe wie den Sprach- und Kulturwissenschaften, zu denen die Geschichtswissenschaft gerechnet wird, sind bereits groß.[10] Im Bundesdurchschnitt waren 2012 in dieser Fächergruppe 36% aller Professuren (einschließlich der befristeten Juniorprofessuren und vollbesoldeten Gastprofessuren) mit einer Frau besetzt, in der Geschichtswissenschaft hingegen lediglich 27%.[11]

Im Folgenden möchte ich mich angesichts des Forschungsstandes auf die Analyse der Integration von Frauen in die bundesdeutsche Geschichtswissenschaft beschränken. Über das Zusammenspiel der Vielzahl von Faktoren, die deren gleichberechtigte Einbeziehung behindert bzw. befördert haben, wissen wir bisher relativ wenig, ebenso wie über die parallele Entwicklung in der DDR, wo der durchschnittliche Frauenanteil an den Studierenden zwar schon seit den 1960er-Jahren deutlich höher lag als in der Bundesrepublik, Frauen auch früher und häufiger als unbefristet beschäftigte wissenschaftliche Mitarbeiterinnen eingestellt wurden, aber der Professorinnenanteil entgegen aller sozialistischen Gleichberechtigungsrhetorik nicht viel höher war.[12] Deutlich besser erforscht sind zum einen die historischen Prozesse der »Vergeschlechtlichung« der Geschichtswissenschaft und deren nachhaltige Entwicklung zu einer »männlichen Disziplin«,[13] zum anderen die in den 1970er-Jahren einsetzenden Bemühungen, die Frauen- und Geschlechtergeschichte in der Bundesrepublik und anderen westlichen Ländern an den Universitäten zu etablieren und damit Geschichte um- und neuzuschreiben.[14] Beides beeinflusste in erheblichem Maße die Integration von Frauen in die Disziplin, kann aber damit nicht gleichgesetzt werden. Denn hinzu kommen weitere wichtige Faktoren, wie die sich wandelnden politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die institutionellen Strukturen des Hochschulwesens, dessen spezifische historische Tradition und allgemeine akademische Kultur sowie der Grad der Professionalisierung und das Sozialprestige einer Disziplin.[15] Da viele dieser Faktoren eine lange »Pfadabhängigkeit« haben, ist es notwendig, mit der Analyse vor 1949 zu beginnen.[16] Zudem muss Wissenschaft als Praxis untersucht werden. Das Augenmerk wird deshalb im Folgenden auf den Faktoren, Mechanismen und Prozessen liegen, die den Zugang zur »Historikerzunft« regelten und vielfach weiterhin regeln.[17]

1. Am Rand der Disziplin:

Die Entwicklung bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges

Im internationalen Vergleich war Deutschland eines der Länder, in denen Frauen erst spät zum Studium zugelassen wurden. In den USA wurden die ersten akademischen Women’s Colleges in den 1830er-Jahren als private Einrichtungen gegründet. Ihre Zahl stieg bis zur Jahrhundertwende auf mehrere Hundert an.[18] In England wurden die ersten beiden Women’s Colleges in den 1840er- und 1880er-Jahren eröffnet. In der Schweiz und in Frankreich konnten Frauen ab den 1860er-Jahren an einzelnen Universitäten studieren. In Deutschland hingegen war der männliche Widerstand gegen einen gleichberechtigten Hochschulzugang von Frauen, der seit den 1860er-Jahren von der bürgerlichen Frauenbewegung gefordert wurde, so massiv, dass dieser erst Ende des 19. Jahrhunderts durchgesetzt werden konnte.[19] Bis 1900, als Baden als erster Bundesstaat des Deutschen Reiches Frauen vollen Zugang zum Universitätsstudium gewährte, hatten sie an deutschen Universitäten nur in Ausnahmefällen studieren und promovieren dürfen, in der Regel als Gasthörerinnen. Zu den letzten Bundesstaaten, die ihre Hörsäle für Frauen öffneten, gehörten 1908 Preußen, Hessen und Elsass-Lothringen sowie 1909 Mecklenburg.[20]

Tatsächlich waren es zunächst relativ wenige Frauen, die sich zum Studium einschrieben. Die meisten kamen aus Elternhäusern des Bildungs- und Besitzbürgertums, die sich eine höhere Schulbildung und ein Studium ihrer Töchter leisten konnten und wollten. Der Studentinnenanteil lag 1909/10 bei nicht mehr als 4% und stieg in den nächsten beiden Jahrzehnten nur langsam an. 1931/32 erreichte er 19%. Der Anteil der Studentinnen im Fach Geschichte lag deutlich höher, weil sich hier mit dem Studienziel »höheres Lehramt« eine realistische Berufschance bot. Insgesamt 551 Frauen waren 1932/33 in dem Fach eingeschrieben; sie stellten 30% der Studierenden. Während des Nationalsozialismus ging der allgemeine Studentinnenanteil dann aufgrund einer Politik, die das Frauenstudium zu begrenzen suchte, bis 1939 auf 14% zurück; in Geschichte fiel er auf 16%. Während des Krieges wurden allerdings vermehrt wieder Studentinnen zugelassen, um vor allem im Schuldienst und im Gesundheitswesen die vielen eingezogenen und gefallenen Männer zu ersetzen. Der Frauenanteil an allen Studierenden stieg bis 1943/44 auf 49%. In Geschichte lag er schon 1941 bei 51%; in diesem Jahr waren 412 Frauen in dem Fach eingeschrieben.[21]

Nur wenige der studierenden Frauen promovierten. Bis 1933 waren es insgesamt 414 Historikerinnen, von denen die meisten ihre Dissertation nach 1918 verteidigten. Bis weit in die 1960er-Jahre hinein standen ihnen lediglich das höhere Schulwesen, Museen und Archive sowie akademische Bibliotheken als Arbeitsplätze offen.[22] Allerdings mussten sie bis zur Änderung des Bundesbeamtengesetzes 1953 ledig bleiben, wenn sie ihre Anstellung als »Staatsbedienstete« behalten wollten. Sogenannte »Doppelverdienerinnen«, also verheiratete weibliche Staatsangestellte und Beamtinnen, durften nicht beschäftigt werden.[23]

Noch viel weniger Frauen wurden habilitiert. Um nach der Öffnung der Universitäten für das Frauenstudium zumindest »die Zulassung von Frauen zur akademischen Laufbahn« zu unterbinden, verbot der preußische Kultusminister 1908 Frauen die Habilitation, weil die Tätigkeit von Frauen in der akademischen Lehre »weder mit der gegenwärtigen Verfassung noch mit den Interessen der Universitäten vereinbar« sei.[24] Da nur Habilitierte auf eine Professur berufen werden konnten oder als Privatdozenten und außerplanmäßige Professoren an Universitäten unterrichten durften, schien das Habilitationsverbot ein probates Mittel zu sein, um den Frauenausschluss langfristig sicherzustellen.[25] Erst 1920 wurde das Habilitationsverbot für Frauen in den letzten Bundesstaaten aufgehoben, darunter auch Preußen. Nur zwei Historikerinnen – Ermentrude Bäcker, geb. Ranke (1922), und Hedwig Hintze-Guggenheimer (1928) – wurden während der Weimarer Republik habilitiert, zwei weitere – Hedwig Fleischhacker (1938) und Wilhelmine Hagen (1943) – während des Nationalsozialismus.[26] Bis 1945 blieb Frauen die Lehre im Fach Geschichte an den deutschen Hochschulen so weitestgehend verschlossen.

Neben der abwehrenden Haltung vieler männlicher Akademiker und Politiker waren wichtige Faktoren, die eine Integration von Frauen lange massiv erschwerten, die weitgehend staatliche Organisation des Hochschulwesens, der hohe Grad der Professionalisierung akademischer Berufe und damit einhergehend die Bedeutung des Universitätsstudiums für die gesellschaftliche Elitenbildung. Die Universitäten schufen eine kleine männliche, überwiegend protestantische Elite, die nach dem Abschluss des Studiums einen außerordentlich hohen gesellschaftlichen Status genoss. Ein über das Abitur streng geregeltes Aufnahmeverfahren zur Universität und staatlich kontrollierte akademische Ausbildungsgänge regulierten den Zugang zu vielen privilegierten Positionen und Professionen in Staat und Wirtschaft.[27] Auch die Geschichtswissenschaft, die sich bereits im 19. Jahrhundert in ihren institutionellen Strukturen, ihrem fachlichen Selbstverständnis und ihrer akademischen Kultur als »männliche Disziplin« etabliert hatte, behielt diesen professionellen Habitus bis weit nach 1945 bei. Wie andere Akademiker waren die meisten Historiker davon überzeugt, dass ihre Disziplin »ex negativo männlich definiert« sei und die ungeteilte Aufmerksamkeit des »ganzen Mannes« voraussetze.[28] Die in extremem Maße sozial segregierende Struktur und Kultur des deutschen Hochschulwesens und seiner Disziplinen wurde erst durch die Bildungsreformen sowie durch die Studenten- und die Frauenbewegung seit dem Ende der 1960er-Jahre allmählich aufgebrochen.

2. Langsame Fortschritte:

Die ersten vier Nachkriegsjahrzehnte

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ging der Studentinnenanteil in den Westzonen und später der Bundesrepublik erheblich zurück. 1945/46 lag er bei 22%, bis 1951/52 fiel er auf 16%. Angesichts des massenhaften Andrangs von studierwilligen Männern, vor allem zurückkehrenden Soldaten, wurden Frauen zum Studium zunächst nur zugelassen, wenn sie während der NS-Zeit bereits unmittelbar vor dem Abschluss des Studiums gestanden hatten oder aber nun als »Kriegerwitwen« ihren Lebensunterhalt selbst verdienen mussten. In Politik, Gesellschaft und Hochschulen bestand weitgehend Einigkeit darüber, dass Männern der Vorrang beim Studienzugang gebühre.[29] Dies passte zur Nachkriegsagenda der westlichen Alliierten und der seit Gründung der Bundesrepublik regierenden CDU/CSU, die sich um eine Wiederherstellung der Vorkriegsgeschlechterordnung bemühten, indem sie mit ihrer Arbeitsmarkt-, Sozial- und Familienpolitik dem Mann die Rolle des »Familienernährers« und der Frau die Aufgaben der »Hausfrau und Mutter« zuschrieben.[30] Auch in der DDR war der Studentinnenanteil 1953 mit 22% nicht viel höher. Wie im Westen musste dort die weit verbreitete Anschauung überwunden werden, dass ein Studium sich für Frauen nicht lohne, da sie ja ohnehin heiraten würden.[31]

In den 1950er-Jahren stieg der Frauenanteil unter den Studierenden in beiden deutschen Staaten langsam an und erreichte 1959 in der Bundesrepublik 26%, in der DDR 27%. Zwei Fünftel aller Studentinnen in der Bundesrepublik konzentrierten sich auf die Geistes- und Kulturwissenschaften. Die allermeisten kamen wie ihre Kommilitonen weiterhin aus dem Besitz- und Bildungsbürgertum. Darin unterschied sich die DDR, die auch Kindern aus Arbeiter- und Angestelltenfamilien vermehrt Zugang gewährte und Frauen verstärkt auf die Technik- und Naturwissenschaften orientierte. Im Kontext der in den 1960er-Jahren einsetzenden Bildungsreformen in Ost- und Westdeutschland, die in der Bundesrepublik mit dem erklärten Ziel von mehr »sozialer Chancengleichheit« betrieben wurden, stieg in beiden deutschen Staaten der Studentinnenanteil weiter an. 1970 erreichte er in der Bundesrepublik 31% und in der DDR 35% (bis 1989 stieg er auf 41% bzw. 49%).[32]

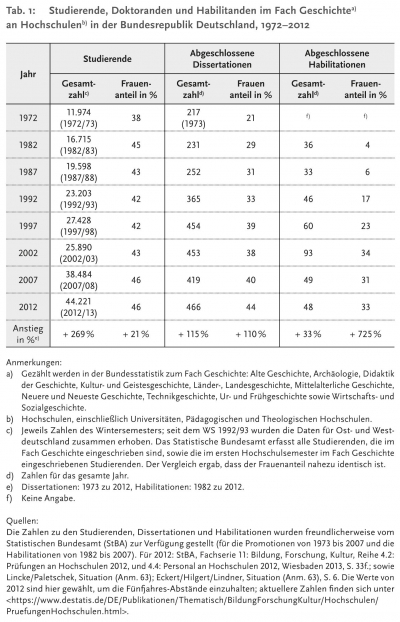

Dieser Nachkriegstrend galt auch für das Fach Geschichte. Anfang der 1970er-Jahre stellten Frauen hier 38% aller Studierenden und 21% aller abgeschlossenen Dissertationen in Westdeutschland (siehe Tabelle 1). Die meisten Frauen wie Männer studierten das Fach weiterhin mit dem Berufsziel »Lehramt«. 1975 waren von allen 2.602 Prüfungen in Geschichte 88% Lehramtsprüfungen, hingegen nur 9% Promotionen und 3% Magisterprüfungen.[33] Bei den Frauen dürfte dieser allgemeine Trend noch sehr viel ausgeprägter gewesen sein. Darauf deutet unter anderem der höchst unterschiedliche Frauenanteil unter den Mitgliedern des Verbandes der Geschichtslehrer (30-40%) und des Verbandes der Historiker Deutschlands (9%) Ende der 1970er-Jahre hin.[34]

Gemessen an der Entwicklung der Zahl und des Anteils der Frauen an den Studierenden und Promovierten im Fach Geschichte setzte eine Änderung bei den Habilitationen spät ein. Zwischen 1945 und 1970 wurden nicht mehr als dreizehn Historikerinnen habilitiert: allein neun zwischen 1946 und 1960, von denen viele die ihnen in der Zeit des Nationalsozialismus verwehrte Habilitation nachholten, und nur vier zwischen 1961 und 1970. Hauptfächer der habilitierten Frauen waren zunächst die historische Osteuropaforschung und die Urgeschichtsforschung; später kamen die Alte, Mittelalterliche und Frühneuzeitliche Geschichte hinzu.[35] 1960 gab es an westdeutschen Universitäten insgesamt lediglich fünfzehn Frauen, die Geschichte lehrten; nicht mehr als vier hatten den Status einer habilitierten Privatdozentin oder Dozentin. Ihr Anteil am wissenschaftlichen Personal lag damit bei 5% und entsprach dem Durchschnitt aller Disziplinen in den 1950er- und 1960er-Jahren.[36]

Der männliche Widerstand gegen Frauen in Studium und akademischer Lehre hielt auch im Nachkriegsdeutschland noch lange an. Höchst aufschlussreich ist zum einen eine bereits 1953 veröffentlichte Studie des Deutschen Akademikerinnenbundes zur »Entwicklung und Lage der weiblichen Lehrkräfte an wissenschaftlichen Hochschulen Deutschlands« der Sozialwissenschaftlerin und Statistikerin Charlotte Lorenz, die eindrucksvoll die Misere der wenigen weiblichen Lehrkräfte beschrieb: 1952 stellten Frauen demnach nicht mehr als 3,6% aller Lehrenden an westdeutschen Universitäten, einschließlich der Freien Universität Berlin, und 9,7% an ostdeutschen Universitäten.[37] Zum anderen gibt eine umfangreiche Erhebung, die der Sozialpsychologe Hans Anger 1953/54 mit Unterstützung der Westdeutschen Rektorenkonferenz unter 138 Hochschullehrern durchführte und die 1960 veröffentlicht wurde, interessante Einblicke in die männerdominierte akademische Kultur an westdeutschen Hochschulen der damaligen Zeit. In seinem Geleitwort betonte der Freiburger Historiker Gerd Tellenbach, der der Westdeutschen Rektorenkonferenz vorstand und zudem Mitglied des Wissenschaftsrates war, »wie vollkommen aktuell« die Studie noch 1960 sei.[38] Die Erhebung dokumentiert nachdrücklich die anhaltende Misogynie deutscher Hochschullehrer, die nach wie vor glaubten, dass Frauen in der Wissenschaft nichts zu suchen hätten, da sie dafür nicht geeignet seien.[39] 43% der Befragten waren davon überzeugt, dass Frauen den Männern in »Denkfähigkeit, Kritikvermögen und Intelligenz« unterlegen seien. Anger bemerkte, dass die Mehrzahl »gute Leistungen bei Männern auf Fähigkeiten« zurückführe, aber »gleich gute oder zum Teil gar bessere Leistungen bei Frauen oft nicht durch eine entsprechende Begabung« erkläre, »sondern durch das Bemühen, einen typischen Mangel an intellektuellen Fähigkeiten durch verstärkten Lerneifer und (mechanisches) Gedächtnis wettzumachen«.[40] Dementsprechend lehnten 24% der Befragten ein Frauenstudium »grundsätzlich« ab, und 40% standen ihm »bedingt negativ« gegenüber.[41] Frauen als Hochschullehrer waren für die weit überwiegende Mehrheit undenkbar: 40% der Befragten sprachen sich »bedingt« gegen Frauen in der akademischen Lehre aus und 39% »grundsätzlich«.[42] Als Hauptgründe führten 54% an, dass es Frauen »an intellektuellen oder produktiv-schöpferischen Fähigkeiten« mangele. 37% glaubten, der Beruf des Hochschullehrers widerspreche »dem Wesen, der biologischen Bestimmung und den natürlichen Bestimmungen des Weibes«.[43] Die von Anger in der Erhebung zitierten Äußerungen von Historikern deuten darauf hin, dass diese mehrheitlich genauso dachten.

Bemerkenswert ist, wie wenig gesellschaftlicher Widerstand sich lange gegen eine solche Haltung erhob. Kritik kam in den 1950er-Jahren primär aus den Reihen des traditionsreichen Deutschen Akademikerinnenbundes sowie seit den 1960er-Jahren zunächst aus der Studentenbewegung und bald auch aus der neuen Frauenbewegung.[44] Zu den ersten öffentlichen Kritikerinnen der jüngeren Generation gehörte zum einen die Geschichtsstudentin Karin Hausen, die auf dem VII. Deutschen Studententag in Bochum 1963 zum Thema »Studenten an neuen Universitäten« in einer Rede zum »Frauenstudium« anschaulich die Vorurteile und Widerstände beschrieb, mit denen Studentinnen noch Anfang der 1960er-Jahre in der Gesellschaft und den Universitäten konfrontiert waren.[45] Zum anderen erregte die Philosophin Margherita von Brentano, damals Assistentin an der Freien Universität Berlin, auf dem Universitätstag der FU zum Thema »Universität und Universalität« im gleichen Jahr mit einer Rede über »Die Situation der Frau und das Bild ›der Frau‹ an der Universität« viel Aufmerksamkeit. Sie charakterisierte die Situation mit folgenden Worten: »Das Problem der Frauen in der Universität ist kein universitätsspezifisches Problem. Das Vorurteil gegen die Frauen als die anderen und darum minderwertigen, das hier herrscht, der Antagonismus, den es artikuliert, ist nichts anderes als Vorurteil und Antagonismus gegen sie in der Gesamtgesellschaft. Daß es in der Universität in besonderer Schärfe herrscht, was Angers Untersuchung zeigt, liegt nicht daran, daß die Universität Stätte der Wissenschaft ist, sondern daran, daß der Beruf des Universitätslehrers zu den höchstqualifizierten und am meisten mit Prestige dotierten Berufen gehört. […] Relevant im Hinblick auf die Universität ist an dem Komplex, daß, obwohl sie Stätte der Wissenschaft ist, auf dem Boden der Universität die Vorurteile ungehindert und fast stärker gedeihen als anderswo. Erschreckend und desillusionierend für den, der das Problem untersucht, ist, daß Wissenschaft als Beruf die Menschen, die sie betreiben, um nichts widerstandsfähiger, um nichts kritischer und gefeiter macht gegen Vorurteile, gegen blinden Gruppen- und Geschlechtsantagonismus.«[46]

Ein Jahr nach diesem Universitätstag, 1964, erhielt die erste habilitierte Historikerin in Westdeutschland eine Professur. Der Althistorikerin Ruth Altheim-Stiehl wurde von der Universität Münster ein Lehrstuhl angeboten. Im gleichen Jahr wurde die Mediävistin Edith Ennen auf einen Lehrstuhl für geschichtliche Landeskunde an die Universität Saarbrücken berufen, obwohl sie nicht habilitiert und zuvor als Archivarin tätig gewesen war.[47] Bis 1977 stieg die Zahl der Geschichtsprofessorinnen auf 16 an, ihr Anteil lag bei 4%. Auffallend ist, dass die Mehrzahl der Historikerinnen, die auf eine Professur berufen wurden, nicht in der für die Ausformulierung der nationalen »Meistererzählungen« besonders wichtigen Neueren und Neuesten deutschen Geschichte arbeiteten. Frauen fanden »vornehmlich über den Rand der Fächer und über disziplinär expandierende Fachgebiete Zugang«, zu denen die Alte und Mittelalterliche Geschichte, die Osteuropäische und Außereuropäische Geschichte oder die sich neu entwickelnden Fachgebiete der Frühen Neuzeit und der Sozialgeschichte gehörten.[48]

Auch in den 1970er- und 1980er-Jahren mussten Frauen noch ganz erhebliche Widerstände überwinden, wenn sie in der Bundesrepublik in die Profession der Geschichtswissenschaft – wie auch anderer Disziplinen – eindringen wollten oder gar forderten, Frauen zum Gegenstand von Forschung und Lehre zu machen.[49] Angesichts dieser Situation konstatierte Karin Hausen, die 1978 als Professorin für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an die Technische Universität Berlin berufen wurde und zu den ersten Professorinnen gehörte, die über Frauen- und Geschlechtergeschichte arbeiteten, 1981 in einem Beitrag zur »Women’s History in den Vereinigten Staaten«: »Im internationalen Vergleich kann die Geschichtswissenschaft der Bundesrepublik für sich den zweifelhaften Ruhm verbuchen, auch noch während der letzten zehn Jahre in Personalpolitik und Forschungsarbeit weitgehend davon abgesehen zu haben, daß es Frauen gibt.«[50]

Dies galt nicht nur für Forschung und Lehre, sondern auch für Tagungen und Fachzeitschriften. In der traditionsreichen, 1859 gegründeten »Historischen Zeitschrift« zum Beispiel war der Anteil der Aufsätze von Frauen mit nicht mehr als 2-3% zwischen 1950 und 1990 extrem gering. In den 1990er-Jahren stieg er auf 4% an (2013 lag er bei 12%). Noch seltener waren (und sind) Beiträge zur Frauen- und Geschlechtergeschichte. In der 1975 gegründeten Zeitschrift »Geschichte und Gesellschaft« lag der Autorinnenanteil mit 11% in den 1980er-Jahren zwar höher (und erreichte 2013 rund 37%), doch auch hier waren und blieben Autorinnen und Beiträge zur Frauen- und Geschlechtergeschichte lange deutlich unterrepräsentiert; dies änderte sich erst im letzten Jahrzehnt.[51]

Aus der Sicht der schnell wachsenden Zahl zumeist junger Historikerinnen, die sich in der Bundesrepublik während der 1980er-Jahre für eine Öffnung der Disziplin einsetzten, sah die Situation vor allem in den Vereinigten Staaten sehr viel besser aus. Hier waren Anfang der 1980er-Jahre 14% aller Professuren im Fach Geschichte von Frauen besetzt, in der Bundesrepublik immer noch nur 5%. Die Frauen- und Geschlechtergeschichte gewann in der amerikanischen Geschichtswissenschaft zunehmend an Einfluss und entwickelte sich seit den 1980er-Jahren zu einem der Felder, das an allen Geschichtsinstituten mit mindestens einer Professur vertreten war.[52] Dem Vorbild der USA folgend erstrebten die jungen Frauen, die häufig aus der neuen Frauenbewegung kamen und eine akademische Karriere als Historikerin anvisierten, nicht nur eine gleichberechtigte Einbeziehung von Frauen in das Fach und das Hochschulwesen insgesamt. Sie wollten zudem erreichen, dass der »Mainstream« der Geschichtswissenschaft sich auch in der Bundesrepublik den Theorien, Methoden und Themen der Frauen- und Geschlechtergeschichte öffnete, wobei sie anders als ihre Kolleginnen in den USA den Begriff »feministisch« vermeiden mussten, wenn sie nicht als »unwissenschaftlich« und »parteilich« abgewertet werden wollten. Ungeachtet dessen trug ihr de facto feministisches Engagement in erheblichem Maße zur Innovation des Faches Geschichte wie des Hochschulwesens insgesamt bei.[53]

Da es seit den 1970er-Jahren einen regen Austausch zwischen Historikerinnen in den USA und der Bundesrepublik gab, waren den meisten jungen Akademikerinnen, die sich in dieser Zeit für die doppelte Öffnung des Faches Geschichte einsetzten, die verschiedenen Faktoren durchaus bewusst, die damals die Integration von Frauen und Frauengeschichte in die amerikanische Geschichtswissenschaft beförderten. Dazu gehörte erstens, dass der höchst diverse Mix einer Vielzahl von privaten und öffentlichen Institutionen im amerikanischen Hochschulwesen sehr viel mehr Historikerinnen und Historikern Arbeitsmöglichkeiten bot. Zweitens war die studentische Nachfrage im marktorientierten System der USA ein Motor für Innovationen. Da die Studierenden für ihre Collegeausbildung hohe Gebühren zahlen mussten, beeinflusste deren Nachfrage das Lehrangebot. Die wachsende Zahl von Studentinnen in den USA, die durch die neue Frauenbewegung geprägt war, erwartete mehr weibliche Lehrende und forderte mehr Kurse zunächst zur Frauen- und später zur Geschlechtergeschichte. Gefördert wurde die Einbeziehung von Frauen in das amerikanische Hochschulwesen drittens durch die lange Tradition der Women’s Colleges, die schon früh ein Arbeitsplatz für Professorinnen waren, darunter auch Historikerinnen. Es gab damit weibliche Vorbilder und Frauen in Professuren, die den geforderten Wandel unterstützten. Viertens wirkte sich die sehr viel frühere professionelle Organisation der amerikanischen Historikerinnen positiv aus, die sich seit 1930 zunächst in der Lakeville Conference, seit 1936 in der Berkshire Conference of Women Historians zusammengeschlossen und bereits 1969 das Coordinating Council for Women in History (CCWH) gegründet hatten, dessen erklärte Aufgabe es war und ist »to educate men and women on the status of women in the historical profession and to promote research and interpretation in areas of women’s history«.[54] Nicht zuletzt war ein wichtiger Faktor fünftens die frühe und deutlich größere Bereitschaft der American Historical Association (AHA), sich für eine Gleichstellung von Frauen in der Disziplin einzusetzen. Bereits 1970 veröffentlichte die AHA den ersten Report ihres neu eingerichteten Komitees On the Status of Women.[55] Das Zusammenspiel dieser Faktoren förderte in den Vereinigten Staaten seit den 1970er-Jahren die Einbeziehung von Frauen sowie der Frauen- und Geschlechtergeschichte in die Geschichtswissenschaft erheblich.[56]

In der Bundesrepublik Deutschland war die Situation eine völlig andere. Das Hochschulwesen wurde weiterhin allein vom Staat kontrolliert, vor allem von den Ländern, und der Markt, d.h. die studentische Nachfrage, hatte wenig Einfluss auf das Lehrangebot und damit die Einstellungspolitik. Es fehlte die Tradition von Women’s Colleges und von älteren Professorinnen, die das feministische Engagement der jüngeren Wissenschaftlerinnengeneration unterstützen konnten. Im Fach Geschichte standen im Gegenteil einige der ersten Professorinnen diesem Engagement höchst skeptisch gegenüber. Insgesamt war die Zahl der akademisch ausgebildeten Historikerinnen in den 1980er-Jahren noch vergleichsweise klein. Ein organisatorisches Netzwerk, das sich für Fraueninteressen im Fach einsetzte, musste erst aufgebaut werden.

1990 gründeten deshalb 20 Historikerinnen den Arbeitskreis Historische Frauenforschung (AKHF),[57] der sich der International Federation for Research in Women’s History anschloss, die 1987 ins Leben gerufen worden war.[58] Zu den zentralen Zielen des AKHF gehört es, den wissenschaftlichen Austausch zwischen allen zu intensivieren, die zur Frauen- und Geschlechtergeschichte arbeiten, sie mit einem wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen Netzwerk zu unterstützen sowie historische Frauen- und Geschlechterforschung in der Wissenschafts- und Kulturlandschaft der Bundesrepublik inner- wie außerhalb der Universitäten dauerhaft zu verankern. »Die Gründung des Arbeitskreises«, so jüngst die Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston, »war ein kluger Versuch, nationale Sichtbarkeit durch internationale Anerkennung auf institutioneller Ebene zu finden«, die in dem Gebiet arbeitenden Wissenschaftlerinnen zu vernetzen und zugleich durch nationale und regionale Tagungen, Kolloquien und Sommerschulen zu qualifizieren. Schon 1993 zeigte sich durch die Tätigkeit des Arbeitskreises und dessen »Datei der bundesdeutschen Historikerinnen und Historiker mit dem Forschungsschwerpunkt Frauen- und Geschlechtergeschichte«, dass das damals in der »Zunft« weit verbreitete Argument haltlos war, es gebe keine qualifizierten Frauen, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin, Assistentin, Oberassistentin oder Professorin an den Historischen Seminaren eingestellt oder zu den von Männern dominierten Fachtagungen eingeladen werden könnten.[59] 280 Historikerinnen und (wenige) Historiker aus Ost- und Westdeutschland hatten sich dem Netzwerk angeschlossen.[60] 2015 gehörten dem Arbeitskreis, der sich 1999 in Arbeitskreis Historische Frauen- und Geschlechterforschung (AKHFG) umbenannte und 2007 ein Verein wurde, 277 Mitglieder an, darunter 17 Männer; 57 haben eine Professur, 8 sind Privatdozentinnen, 92 Promovierte und 73 Doktorandinnen und Doktoranden.[61]

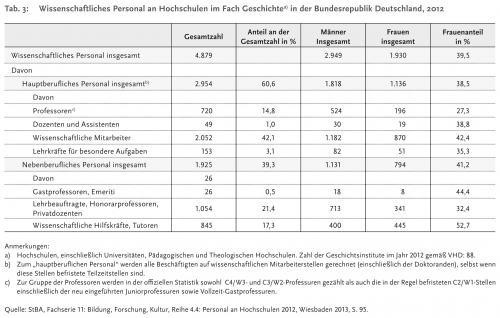

Anders als die amerikanische Schwesterorganisation CCWH war und blieb der AKHF(G) eigenständig und schloss sich nicht als Arbeitsgruppe dem Historikerverband an. Dies reflektiert zum einen die autonome Tradition der westdeutschen Frauenbewegung (der Arbeitskreis wollte unabhängig bleiben),[62] zum anderen aber auch die konservative Politik des »Verbandes der Historiker Deutschlands«, so der offizielle Name bis zur Umbenennung in »Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands« im Jahr 2004. Der VHD, der bis heute nicht von einer einzigen Frau als Vorsitzende repräsentiert wurde, hatte und hat Frauenförderung weiterhin nicht auf seiner Agenda. Bestenfalls wird sie als Teil der »Nachwuchsförderung« thematisiert.[63] Auch auf den Deutschen Historikertagen waren und sind Frauen sowie Themen der Frauen- und Geschlechtergeschichte nach wie vor deutlich unterrepräsentiert, was im Mai 2005 vom AKHFG in einer Resolution an den VHD scharf kritisiert wurde, die sich mit der »Situation von Wissenschaftlerinnen im Fach Geschichte an Universitäten und Hochschulen« sowie der Integration der historischen Frauen- und Geschlechterforschung befasste. In der Resolution hieß es: »Allseitiger Eindruck war eine sowohl depressive [sic; gemeint war wohl ›regressive‹] Politik bezüglich der Stellenbesetzung (Professorinnenstellen) auf dem Gebiet der historischen Geschlechterforschung als auch eine insgesamt verschlechterte Situation der Wissenschaftlerinnen nach der Habilitation an deutschen Universitäten und Hochschulen.«[64] Angeprangert wurde unter anderem die Tatsache, dass nicht mehr als vier der besetzten Geschichtsprofessuren mit einer Teildenomination für Frauen- und Geschlechterforschung ausgestattet waren. Bis 2012 war deren Zahl auf stolze fünf angestiegen, bei einer Gesamtzahl von 720 Geschichtsprofessuren (siehe Tabelle 3).[65]

Während das Zusammenspiel der beschriebenen Faktoren in den USA bereits in den 1980er-Jahren dazu führte, dass im Rahmen der Diversity Policy von Colleges und Universitäten zunehmend Historikerinnen auf Professuren berufen wurden, zunächst vor allem auf Tenure-track Assistant Professorships und in der Folge auch auf Tenured Associate und Full Professorships, setzte diese Entwicklung in Deutschland erst in den 1990er-Jahren ein.[66] Seit den 1980er-Jahren hatte die Frauen- und Geschlechterforschung zwar auch in der Bundesrepublik das Bewusstsein für den Gender Gap an Hochschulen und seine strukturellen und kulturellen Ursachen geweckt, doch dieses Wissen schlug sich nur sehr langsam in einer entsprechenden Politik nieder, was sich auch in der Geschichtswissenschaft zeigte.

Die deutsche Wiedervereinigung hat an diesem Trend im Übrigen bemerkenswert wenig geändert. 1989 stellten Frauen in der DDR zwar noch 35% aller in der Regel festangestellten Lehrkräfte, 13% der Dozenten und 5% der Professoren im Fach Geschichte. Aufgrund der ökonomisch notwendigen Integration von Frauen in das Erwerbsleben, eines ausgebauten Netzes der ganztägigen Betreuung von Kindern jeder Altersstufe und einer großzügigen Beurlaubungspolitik war der Frauenanteil in den ostdeutschen Universitäten in den 1980er-Jahren vor allem auf den unteren Rängen des Lehrpersonals und bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern deutlich höher als im Westen. Doch entgegen aller sozialistischen Gleichheitsrhetorik waren Frauen auch in der DDR weit von einer gleichberechtigten Integration in das akademische System entfernt, vor allem in den höheren Positionen.[67] Im Zuge der Wiedervereinigung wurden die Verhältnisse in den neuen Bundesländern schnell denen der alten angepasst, wo Mutterschaft und akademische Karriere de facto als unvereinbar galten.[68]

Im wiedervereinigten Deutschland wurde die Gleichstellungspolitik seit Mitte der 1990er-Jahre zunächst an Hochschulen, später auch an außeruniversitären Forschungseinrichtungen und in der Forschungsförderung, mit zunehmender Intensität von Bund und Ländern gefördert. Dieser Politikwandel wurde durch die 1996 einsetzende Gender-Mainstreaming-Politik der Europäischen Union weiter verstärkt, die »Geschlechtergerechtigkeit« anstrebt und »bei allen gesellschaftlichen und politischen Vorhaben die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern zu berücksichtigen« versucht.[69] Seit 1999 steht das Thema »Frauen in der Wissenschaft« regelmäßig auf der Agenda der Europäischen Kommission, die ein Referat und eine Arbeitsgruppe einrichtete, um die Maßnahmen zur Förderung der Frauen in der europäischen Forschung zu koordinieren.[70] Seitdem wird versucht, mit umfangreichen Berichten, Entschließungen und Politikempfehlungen die gleichberechtigte Einbeziehung von Frauen in Forschung und Lehre der Mitgliedsstaaten zu fördern.[71]

3. Wachsende Integration:

Die Entwicklung in den letzten drei Jahrzehnten

Um das Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren, die eine Integration von Frauen begünstigten bzw. behinderten, genauer analysieren zu können, werden nach Geschlechtern differenzierte Statistiken benötigt, die in der Bundesrepublik für die Studierenden seit den 1970er-Jahren und für die Lehrenden seit den 1980er-Jahren vorliegen. Nur solche Daten erlauben es, den Grad der Integration von Frauen auf allen Ebenen des Hochschulwesens sowie in einzelnen Fächergruppen und Disziplinen in den Blick zu nehmen und den Frauenanteil an den Studierenden zum Ausgangspunkt der Analyse der Leaky Pipeline zu machen, wie der von Hierarchiestufe zu Hierarchiestufe sinkende Frauenanteil in Lehre und Forschung bezeichnet wird. Im Folgenden soll deshalb die Entwicklung auf den einzelnen Hierarchiestufen des Faches Geschichte seit den 1970er- bzw. 1980er-Jahren detaillierter betrachtet werden.

In der Bundesrepublik stieg die Zahl der im Fach Geschichte eingeschriebenen Studierenden seit den 1970er-Jahren deutlich an, von 11.974 im Wintersemester 1972/73 auf 23.203 im Wintersemester 1992/93; im Wintersemester 2012/13 erreichte sie 44.221. Die Wiedervereinigung beeinflusste nach 1990 diesen Anstieg, hatte jedoch keine Auswirkungen auf den Anteil der Studentinnen. Besonders ausgeprägt war die Zunahme des Frauenanteils zwischen 1972/73 und 1982/83, als er von 38% auf 45% anstieg.In den folgenden Jahrzehnten schwankte er leicht, übertraf aber bis 2012/13 nie 46% (siehe Tabelle 1). Zugleich verlor in den 1980er- und 1990er-Jahren das Staatsexamen als Abschluss des Geschichtsstudiums stark an Bedeutung; der Anteil der Studierenden, die mit einem Magister oder einer Promotion abschlossen, stieg demgegenüber erheblich an. Diese Entwicklung reflektiert primär den Wandel des Arbeitsmarktes. Die Einstellungschancen für Lehramtsanwärter/innen sahen seit Ende der 1970er-Jahre sehr schlecht aus. Noch im Jahr 2000 entfielen deshalb von allen abgelegten Prüfungen in Geschichte 18% auf Promotionen, 32% auf das Lehramt und 50% auf den Magister.[72]

Als Folge dieser Entwicklung stieg die Zahl der abgeschlossenen Promotionen im Fach Geschichte von 217 im Jahr 1973 auf 365 im Jahr 1992. 2012 lag sie bei 466. Der Frauenanteil nahm anders als bei den Studierenden seit den 1980er-Jahren stark zu, aber auch hier hatte die Wiedervereinigung keinen Einfluss auf den Trend. Er stieg von 21% im Jahr 1973 auf 33% im Jahr 1992 und erreichte 44% im Jahr 2012. Damit ist die Differenz zwischen dem Anteil der weiblichen Studierenden und Promovierten im Fach Geschichte weitgehend ausgeglichen (siehe Tabelle 1). Auch verglichen mit dem fächerübergreifenden Durchschnitt deutscher Hochschulen hat das Fach Geschichte aufgeholt. Gemäß den Daten der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) lag der Frauenanteil an allen Erstimmatrikulierten 2012 bei 50%, an den Studienabschlüssen bei 51% und an den Promotionen bei 45%. Allerdings erreichte die Geschichtswissenschaft nicht den deutlich höheren Durchschnitt bei Promotionen in den Sprach- und Kulturwissenschaften, der 2012 bei 56% lag.[73]

Die Zahl der abgeschlossenen Habilitationen im Fach Geschichte nahm ebenfalls zu, aber deutlich geringer als diejenige der Promotionen. Bei den Habilitationen wuchs die Gesamtzahl bis 2012 um 33%, bei den Promotionen um 115% (siehe Tabelle 1). Die absolute Zahl der Habilitationen stieg zwischen 1982 und 2002 von 36 auf 93, der Frauenanteil von 4% auf 34%. Besonders ausgeprägt war der Zuwachs der Habilitierenden in den 1990er-Jahren, was die Hoffnung auf einen Generationswechsel im Fach widerspiegelt, die sich aufgrund der realen Entwicklung des akademischen Arbeitsmarktes aber als Illusion erwies. Die Situation verschlechterte sich vielmehr in den Folgejahren, was zu intensiven Diskussionen im VHD und der Veröffentlichung einer ersten Studie zur »Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses im Fach Geschichte« im Jahr 2002 führte, die auf Anregung der »Nachwuchsinitiative Geschichtswissenschaft« entstand und vom VHD finanziert wurde.[74] Als Reaktion auf die prekären Arbeitsmarktchancen der »lost generation« der damals 35- bis Ende 40-jährigen »Nachwuchshistoriker und -historikerinnen«[75] ging die Zahl der abgeschlossenen Habilitationen in den folgenden Jahren wieder deutlich zurück: 2012 lag sie bei 48. Der Frauenanteil an den Habilitationen im Fach Geschichte stagnierte seit 2002 und machte nie mehr als ein gutes Drittel aller abgeschlossenen Habilitationen aus.[76] Er war damit zwar deutlich höher als der GWK-Durchschnitt aller Disziplinen, der 2012 bei 27% lag, aber wiederum niedriger als in den Sprach- und Kulturwissenschaften, wo er 40% erreichte.[77]

Die Chancen habilitierter Historiker und Historikerinnen, eine Professur zu erlangen, sind gering, worauf auch der jüngste »Bericht zur Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Geschichtswissenschaft« des VHD von 2012 hinweist.[78] Gegenwärtig werden pro Jahr mindestens doppelt so viele Habilitationen abgeschlossen (40-60), wie durchschnittlich Professuren frei werden. »Trotz langer Wartezeiten bekommt also höchstens die Hälfte aller mit Habilitation qualifizierten Personen eine Professur.«[79] Bei einem durchschnittlichen Habilitationsalter im Fach Geschichte von 38 Jahren bei Männern und 39 Jahren bei Frauen der Geburtenjahrgänge 1970–1979, dem Fehlen eines Tenure-Verfahrens für Professuren, das die Habilitation ersetzt, sowie viel zu wenigen unbefristeten Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter werden hochqualifizierte Historiker und Historikerinnen damit außerordentlich lange in beruflicher Unsicherheit und Abhängigkeit gehalten, was die Hierarchien in der Disziplin verstärkt.[80]

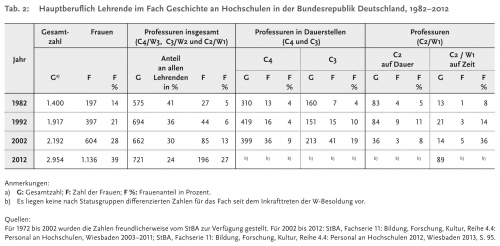

Die Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses wird außerdem durch die stete Zunahme von befristeten Positionen und Teilzeitstellen verschlechtert. Feminisierung und Prekarisierung gingen seit den 1980er-Jahren beim Ausbau des bundesdeutschen Hochschulwesens Hand in Hand. Dies zeigt sich auch im Fach Geschichte. Zwischen 1982 und 2012 hat sich die Zahl der »hauptberuflich Lehrenden« in diesem Fach, die alle Statusgruppen von »Lehrkräften mit besonderen Aufgaben« und »wissenschaftlichen Mitarbeitern« bis zu C4/W3-Professuren umfasst, zwar mehr als verdoppelt; sie stieg von 1.400 auf 2.954. Doch während der Frauenanteil von 14% auf 39% wuchs, ging der Anteil der Professuren von 41% auf 24% zurück (siehe Tabelle 2). 2012 waren vom wissenschaftlichen Personal im Fach Geschichte an deutschen Hochschulen 61% haupt- und 39% nebenberuflich tätig. Vom »hauptberuflichen Personal«, das in der Statistik des Bundesamtes mit den »hauptberuflich Lehrenden« gleichgesetzt wird, waren 70% wissenschaftliche Mitarbeiter (einschließlich aller befristet und in Teilzeit beschäftigten Doktoranden und Doktorandinnen), 24% Professoren, 5% »Lehrkräfte für besondere Aufgaben« sowie 2% Dozenten und Assistenten. Der Frauenanteil war mit 42% bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern besonders hoch (siehe Tabelle 3).[81]

An der zunehmend prekären Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses konnte weder die Vielzahl von zeitlich befristeten Förderungsmöglichkeiten für Einzelprojekte, die etwa die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oder die verschiedenen Stiftungen für Doktoranden und Habilitanden bieten, noch die Mitarbeiterstellen in Großforschungsprojekten (Sonderforschungsbereiche, Exzellenzcluster, Graduiertenkollegs) etwas ändern.[82] Auch die Einführung der Exzellenzinitiative, des 2005/06 erstmals ausgelobten Programms des Bundes und der Länder zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen, verbesserte in dieser Hinsicht nichts.[83] Die neuen Programme, die alle auch das Ziel eines Gender Mainstreaming verfolgen, tragen zudem »ernüchternd« wenig zur Gleichstellung von Frauen bei.[84] Eine Ausnahme ist die Förderpolitik der DFG, die 2002 die »Gleichstellung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern« zum Satzungsziel gemacht und 2008 »Forschungsorientierte Gleichstellungsstandards« verabschiedet hat. Eine 2010 von der DFG publizierte Studie evaluierte die Auswirkungen der neuen Politik. Zumindest für die Geisteswissenschaften war das Bild relativ erfreulich, die Differenz der Förderquote von männlichen und weiblichen Antragstellenden war mit 2% gering. Zugleich verweist aber die Tatsache, dass Frauen in den Geisteswissenschaften in deutlich jüngerem Alter Anträge stellten, dass sehr viel weniger Antragstellerinnen eine Professur hatten und sehr viel häufiger einen Antrag für eine eigene Stelle einreichten, auf die nach wie vor prekärere Situation von Frauen in dieser Fächergruppe und damit auch im Fach Geschichte.[85]

Die Prekarisierung der Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses trägt nicht dazu bei, die Leaky Pipeline zwischen Promotion, Habilitation und Professur zu schließen, die in der bundesdeutschen Geschichtswissenschaft nach wie vor ausgeprägt ist. Die Zahl der Geschichtsprofessorinnen stieg in der Bundesrepublik zwischen 1982 und 2012 von 27 auf 196, ihr Anteil wuchs im gleichen Zeitraum von 5% auf 27% (siehe Tabelle 2). Die Daten für 2012 verdecken jedoch die erheblichen Unterschiede zwischen den Besoldungsstufen. Zur Gruppe der Professoren wurden und werden in der amtlichen Statistik sowohl die alten C4/C3-Professuren und die neuen W3/W2-Professuren gezählt als auch die in der Regel befristeten C2/W1-Stellen, einschließlich der 2002 eingeführten Juniorprofessuren. Von letzteren wurden entgegen aller Versprechungen nur sehr wenige in unbefristete Stellen übergeleitet.[86] Nach Fach, Statusgruppe und Geschlecht differenzierte Zahlen liegen nur bis 2002 vor. Sie zeigen, dass zwischen 1982 und 2002 der Frauenanteil bei den C4-Professoren im Fach Geschichte lediglich von 4% auf 9% stieg, bei den C3-Professoren hingegen von 4% auf 19% und bei den C2-Stellen von 8% auf 36% (siehe Tabelle 2).

Der Trend einer relativ größeren Zunahme des Frauenanteils in den niedrigeren Besoldungsstufen dürfte sich bis heute fortgesetzt haben. Darauf deuten zumindest die Zahlen der GWK-Erhebung für 2012 hin. Im Durchschnitt waren 20% der Professorenstellen an deutschen Hochschulen mit Frauen besetzt: Unter den C4/C3-Professuren lag der Anteil bei 17%, unter den befristeten Juniorprofessuren hingegen bei 38%.[87] Vor allem im Berufungsgeschehen deutet sich eine Trendwende an, doch auch hier liegen keine Zahlen für das Fach Geschichte vor. Allgemein zeigte sich 2013 gemäß dem GWK-Datenmaterial, dass 26% aller Bewerbungen auf eine Professur von Frauen kamen – 34% aller Bewerbungen auf eine Juniorprofessur, 25% auf eine W2- und 24% auf eine W3-Professur. Mit einem Anteil von 30% an den Ruferteilungen hatten Frauen damit insgesamt eine leicht erhöhte Erfolgsquote, vor allem in den unteren Rängen. Ähnlich war die Situation in den Sprach- und Kulturwissenschaften.[88]

Entgegen der weitverbreiteten Annahme, die sich sowohl in der Berichterstattung der Medien zeigt als auch in der Politik von Bund, Ländern und Hochschulen niederschlägt, ist es weder der Mangel an qualifizierten Frauen, die unter anderem durch Mentoring-Programme besonders für höhere Positionen vorbereitet werden müssten, noch das Problem der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das die anhaltende Benachteiligung von Frauen im akademischen System allgemein und damit auch in der Geschichtswissenschaft verursacht, sondern vor allem die akademische Kultur. Besonders wirkmächtig scheinen die lang tradierten Vorstellungen davon zu sein, was einen qualifizierten Wissenschaftler ausmache. Sie bestimmen auch den akademischen Habitus einer Profession. Qualität und Qualifikation werden nach wie vor am männlichen Maß gemessen. Alle Studien zeigen, dass Frauen, um als gleich qualifiziert anerkannt zu werden, sehr viel mehr leisten müssen.[89] Zudem stehen ihre Leistungen weiterhin unter dem »Fleißverdacht«; ihnen wird selten »Brillanz« zugesprochen. Eine jüngst in der Zeitschrift »Science« veröffentlichte Untersuchung zeigt, »that across the academic spectrum, women are underrepresented in fields whose practitioners believe that raw, innate talent is the main requirement for success, because women are stereotyped as not possessing such talent«.[90] Selbst der Wissenschaftsrat musste 2012 konstatieren: »Die Ergebnisse geben keine Anhaltspunkte für eine Argumentation, Frauen würden im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen ›keine Karriere machen wollen‹; beruflicher Erfolg ist beiden Geschlechtern gleichermaßen wichtig. Allerdings zeigt sich, dass Kompetenzen, die eine hohe Bedeutung für den beruflichen Erfolg haben, Männern häufiger zugeschrieben werden als Frauen.«[91]

Besonders suspekt scheinen in den meisten Disziplinen Frauen zu sein, die Mutterschaft und akademische Karriere erfolgreich vereinbaren und damit nicht das Vorurteil bestätigen, dass beides unvereinbar sei, weil Forschung und Lehre die ungeteilte Aufmerksamkeit und Zeit eines Wissenschaftlers benötigen würden. Die internationale Forschung spricht hier von einer Motherhood Penalty und zeigt, dass für Mütter noch höhere Erwartungen gelten als für Frauen ohne Kinder: »Mothers were judged as significantly less competent and committed than women without children. […] Mothers were also held to harsher performance und punctuality standards.«[92] Zugleich gibt es einen klaren Fatherhood Bonus. Väter überholen nicht nur Frauen mit gleicher Qualifikation und Produktivität, sondern auch kinderlose Männer: »Compared to men without children, highly successful fathers are perceived as significantly less hostile, as more likeable and warmer. Parenthood enhances the perceived interpersonal qualities.«[93]

Die persönliche Konsequenz vieler Wissenschaftlerinnen, die in Deutschland eine Hochschulkarriere anstreben, ist Kinderlosigkeit. Im Jahr 2012 erreichte die Kinderlosenquote bei Akademikerinnen zwischen 45 und 49 Jahren mit 30% einen Höchststand.[94]Der Wille zum Kind wird, wie neuere Untersuchungen zeigen, beim wissenschaftlichen Nachwuchs beiderlei Geschlechts zudem durch die geschilderte Prekarisierung des akademischen Arbeitsmarktes massiv beeinträchtigt. Über 80% der befristet beschäftigten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind kinderlos. Da in der Bundesrepublik die Einführung eines Tenure-Verfahrens und die Schaffung von Dauerstellen für den Mittelbau zwar zunehmend diskutiert, aber bisher nur an wenigen Orten realisiert wurde, fehlt Nachwuchswissenschaftlern und -wissenschaftlerinnen in der »Rushhour des Lebens« die Planungssicherheit für eine Familiengründung.[95] Unbefristet Beschäftigte haben häufiger ein, zwei oder mehr Kinder – vor allem Männer. Dementsprechend haben von den Professoren 66% ein oder mehr Kinder, von den Professorinnen hingegen nur 38%.[96] Auch bei einer unbefristeten Professur scheinen für viele Frauen Karriere und Familie nach wie vor nicht vereinbar zu sein.

Wie die Analyse der Entwicklung bis zur Gegenwart zeigt, förderte bzw. verhinderte das komplizierte Zusammenspiel einer ganzen Reihe von Faktoren, Mechanismen und Prozessen die gleichberechtigte Einbeziehung von Frauen in die bundesdeutsche Geschichtswissenschaft. Viele dieser Faktoren gelten für das gesamte akademische System. So war das im internationalen Vergleich früh hochprofessionalisierte, staatlich kontrollierte deutsche Hochschulwesen mit seiner vergleichsweise kleinen Zahl von Geschichtsinstituten hinsichtlich der sozialen Herkunft und des Geschlechts außerordentlich segregierend. Diese Tradition einer »männlichen Disziplin« wirkt bis heute nach. Wenig hilfreich war und ist auch die konservative Politik des VHD, der sich anders als die American Historical Association, die sich seit den frühen 1970er-Jahren für eine systematische Frauenförderung stark macht, nicht mit dem Thema befasst, sondern durch seine Politik eher zu einer Verfestigung der Verhältnisse beigetragen hat.

Eine langsame Öffnung der bundesdeutschen Geschichtswissenschaft für Frauen in Forschung und Lehre setzte erst in der Periode der Bildungsreformen während der 1960er- und 1970er-Jahre ein. Zunächst stieg der Anteil der Geschichtsstudentinnen, seit den 1980er-Jahren auch der Anteil der promovierenden, seit den 1990er-Jahren schließlich derjenige der habilitierenden Wissenschaftlerinnen im Fach. Erst nach der Jahrtausendwende nahm auch der Frauenanteil bei den Geschichtsprofessuren deutlich zu. Gemessen an der allgemeinen Entwicklung an bundesdeutschen Hochschulen hat die Gleichstellung im Fach Geschichte seit den 1960er-Jahren, als die ersten Professorinnen einen Ruf erhielten, selbst auf der Professorenebene erhebliche Fortschritte gemacht – allerdings nicht so stark wie in anderen Geistes- und Kulturwissenschaften. Diese Entwicklung wurde zunächst primär von Wissenschaftlerinnen vorangetrieben, die aus der neuen Frauenbewegung kamen und sich sowohl für eine Öffnung der Universitäten und der Disziplin Geschichte für Frauen einsetzten als auch für die Integration der Frauen- und Geschlechtergeschichte in Forschung und Lehre. Letzteres führte, was heute selbst von einstigen Gegnern der historischen Frauen- und Geschlechterforschung anerkannt werden muss, zu einer Innovation der Ansätze und Inhalte der Disziplin.[97] Seit den 1990er-Jahren griff die Politik die Forderung nach einer gleichberechtigten Integration von Frauen in Forschung und Lehre verstärkt auf. Es begann eine sich in der folgenden Dekade weiter intensivierende Gleichstellungspolitik von Bund und Ländern sowie der EU, deren Resultate allerdings weit hinter den Erwartungen zurückbleiben. Dementsprechend konstatiert die GWK in ihrem 2014 veröffentlichten Bericht ernüchtert, »mit einer Steigerung des Frauenanteils [bei den Professuren] von jährlich durchschnittlich 0,76 Prozentpunkten in den letzten 10 Jahren« sei »nur ein begrenzter Zuwachs zu verzeichnen«.[98]

Gemessen an der nach wie vor massiv ausgeprägten Leaky Pipeline besteht weiterhin erheblicher Handlungsbedarf, wenn eine wirkliche Gleichstellung erreicht werden soll. Deshalb gilt auch für die Geschichtswissenschaft der Befund der GWK: »Das wissenschaftliche und wirtschaftliche Potenzial, das Wissenschaftlerinnen darstellen, wird noch nicht ausgeschöpft. Auch wenn die Dynamik in den letzten zehn Jahren bei Promotionen und Professuren gegenüber den 90er Jahren zugenommen hat, sind Frauen auf anspruchsvollen Ebenen des Wissenschaftssystems weiterhin unterrepräsentiert. Eine Erhöhung der Repräsentanz von Frauen […] ist abhängig von der Steigerung der Frauenquote in der jeweils darunterliegenden Qualifikationsstufe (›Kaskadenmodell‹), von familienfreundlicher […] Wissenschaftskultur, von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen und mehr wissenschaftlicher Selbstständigkeit im Mittelbau […].«[99]

Wie die Analyse zeigt, waren die Traditionen einer von Männern gemachten und dominierten akademischen Kultur ein ganz entscheidender Faktor, der einer gleichberechtigten Integration von Frauen in die Geschichtswissenschaft wie das Hochschulwesen insgesamt im Wege stand. Auch wenn die Überwindung solcher Traditionen schwierig ist, so ist sie doch möglich – und sollte unabhängig von den seitens der GWK vorgeschlagenen Maßnahmen und den notwendigen strukturellen Änderungen des bundesdeutschen Wissenschaftssystems wie der Einführung eines Tenure-Verfahrens, mehr Dauerstellen für den Mittelbau und eines transparenteren Berufungsverfahrens erheblich aktiver betrieben werden.

Einige Kommentatorinnen haben den Wunsch geäußert, in diesem Beitrag mehr über meine persönlichen Erfahrungen zu lesen.[100] Selbstverständlich haben diese meine Analyse und Interpretation beeinflusst. Ich gehörte zu denjenigen, die in den späten 1970er-Jahren in Hamburg als Studentinnen für das erste frauengeschichtliche Seminar gekämpft haben;[101] die Ende der 1980er-Jahre mit einem frauengeschichtlichen Thema promoviert wurden; die 1990 den AKHF und 1995 das Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung an der Technischen Universität Berlin mitbegründeten; die sich dann Ende der 1990er-Jahre mit einem kultur- und geschlechtergeschichtlichen Thema habilitierten – und schließlich zur »lost generation« der Geschichtswissenschaft erklärt wurden. In der Bundesrepublik wurden meine Karrierechancen zudem dadurch beeinträchtigt, dass ich zwei Kinder habe. Durch die Berufung zum James G. Kenan Distinguished Professor of History an die University of North Carolina in Chapel Hill habe ich zum bundesrepublikanischen »Braindrain« beigetragen. Doch das ist eine andere Geschichte. Mit diesem empirischen Beitrag möchte ich eine intensivere, sachliche Debatte des Themas und mehr vergleichende Forschung anregen.

Tabellen:

Anmerkungen:

[1] Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Frauen in Bildung und Forschung, URL: <https://web.archive.org/web/20160330084030/https://www.bmbf.de/de/frauen-in-bildung-und-forschung-204.html>.

[2] European Commission (EC), Strategy for Equality between Women and Men, 2010–2015, Luxembourg 2011; EC, Research & Innovation, Gender Equality, URL: <http://web.archive.org/web/20160320034700/https://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=policy&lib=gender>; EC, She Figures 2012. Gender in Research and Innovation. Statistics and Indicators, Luxembourg 2013.

[3] Jan-Martin Wiarda, Das ist auch ungerecht! Frauen werden bei Neueinstellungen bevorzugt, in: ZEIT, 11.11.2010.

[4] Anja Tiedge, Männer neigen dazu, sich benachteiligt zu fühlen, in: Spiegel Online, 29.4.2014 (Interview mit dem Anwalt Ulrich Tödtmann).

[5] Vgl. u.a. BMBF (Hg.), Familienfreundlichkeit an deutschen Hochschulen. Schritt für Schritt, Bonn 2013; Annette Zimmer/Holger Krimmer/Freia Stallmann, Frauen an Hochschulen: Winners among Losers. Zur Feminisierung der deutschen Universität, Opladen 2007. International vergleichend: Sabine Grenz u.a. (Hg.), Gender Equality Programmes in Higher Education. International Perspectives, Wiesbaden 2008; Birgit Riegraf u.a. (Hg.), GenderChange in Academia. Re-Mapping the Fields of Work, Knowledge, and Politics from a Gender Perspective, Wiesbaden 2010.

[6] Wissenschaftsrat (WR), Empfehlungen zur Chancengleichheit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Berlin 2007, S. 10; der WR stützte sich auf Jutta Allmendinger, Zwischenruf. Butter bei die Fische!, in: IAB-Forum 2/2006, S. 18.

[7] EC, She Figures 2012 (Anm. 2), S. 39-145, hier S. 90. Der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) zufolge lag der durchschnittliche Professorinnenanteil in der Bundesrepublik 2012 bei 17%; vgl. GWK, Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung. 18. Fortschreibung des Datenmaterials (2012/2013) zu Frauen in Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen, Bonn 2014, S. 21. Die Unterschiede ergeben sich aus verschiedenen Stichdaten und Zählweisen. Bisher liegen in der Regel nur Datenreihen bis 2012/13 vor.

[8] American Association of University Professors (AAUP), Distribution of Faculty, by Rank, Gender, Category, and Affiliation, 2011–12 (Percent), URL: <http://www.aaup.org/NR/rdonlyres/889956C2-6DBE-48A1-B64A-BB69DAF4C6C6/0/Tab12.pdf>.

[9] Sowohl die Daten der EU und der AAUP als auch der GWK werden nur nach Fächergruppen erhoben. Lediglich das Statistische Bundesamt (StBA) differenziert nach Fächern, unterscheidet aber seit 2004 bei den Professuren nicht mehr nach Statusgruppen.

[10] Zum Vergleich mit den USA: Karen Hagemann/Sarah Summers, Gender and Academic Culture. Women in the Historical Profession in Germany and the United States since 1945, in: Michael Meng/Adam R. Seipp (Hg.), Modern Germany in Transatlantic Perspective, New York 2017, S. 95-125 (im Erscheinen); Karen Hagemann/Jean H. Quataert, Einführung. Geschichte und Geschlechter: Geschichtsschreibung und akademische Kultur in Westdeutschland und den USA im Vergleich, in: dies. (Hg.), Geschichte und Geschlechter. Revisionen der neueren deutschen Geschichte, Frankfurt a.M. 2008, S. 11-63; sowie Levke Harders, Disziplin(ierung) und Geschlecht in den Geisteswissenschaften in den USA und Deutschland, in: Ulrike Auga u.a. (Hg.), Das Geschlecht der Wissenschaften. Zur Geschichte von Akademikerinnen im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 2010, S. 259-280; zum Fächervergleich: Inken Lind/Andrea Löther, Chancen für Frauen in der Wissenschaft – eine Frage der Fachkultur? Retrospektive Verlaufsanalysen und aktuelle Forschungsergebnisse, in: Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften 29 (2007), S. 249-272.

[11] GWK, Chancengleichheit (2012/2013) (Anm. 7), S. 20; StBA, Fachserie 11: Bildung, Forschung, Kultur, Reihe 4.4: Personal an Hochschulen 2013, Wiesbaden 2014, S. 40, S. 42, S. 111.

[12] Zur Entwicklung in der DDR: Bärbel Maul, Akademikerinnen in der Nachkriegszeit. Ein Vergleich zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, Frankfurt a.M. 2002; Gunilla-Friederike Budde, Frauen der Intelligenz. Akademikerinnen in der DDR 1945 bis 1975, Göttingen 2003.

[13] Falko Schnicke, Die männliche Disziplin. Zur Vergesellschaftung der deutschen Geschichtswissenschaft, 1780–1900, Göttingen 2015; vgl. Bonnie G. Smith, The Gender of History. Men, Women, and Historical Practice, Cambridge 1998; Angelika Epple, Empfindsame Geschichtsschreibung. Eine Geschlechtergeschichte der Historiographie zwischen Aufklärung und Historismus, Köln 2003; Heike Anke Berger, Deutsche Historikerinnen, 1920–1970. Geschichte zwischen Wissenschaft und Politik, Frankfurt a.M. 2007; sowie disziplinübergreifend vor allem Karin Hausen/Helga Nowotny (Hg.), Wie männlich ist die Wissenschaft?, Frankfurt a.M. 1986, darin bes. Hausen, Warum Männer Frauen zur Wissenschaft nicht zulassen wollen, S. 31-39.

[14] Vgl. u.a. Ute Frevert/Heide Wunder/Christina Vanja, Historical Research on Women in the Federal Republic, in: Karen Offen u.a. (Hg.), Writing Women’s History. International Perspectives, Basingstoke 1991, S. 291-331; Kathleen Canning, German Peculiarities in Women’s History/Gender Studies, in: Journal of Women’s History 5 (1993), S. 102-114; Ann Taylor Allen, The March through the Institutions. Women’s Studies in the United States and West and East Germany, 1980–1995, in: Signs. Journal of Women in Culture and Society 22 (1996/97), S. 152-180, hier S. 154ff.; Heide Wunder, Frauen- und Geschlechtergeschichte, in: Günther Schulz u.a. (Hg.), Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Arbeitsgebiete – Probleme – Perspektiven, München 2005, S. 305-324, hier S. 310-316; Hagemann/Quataert, Geschichte und Geschlechter (Anm. 10); Angelika Schaser/Falko Schnicke, Der lange Marsch in die Institution. Zur Etablierung der Frauen- und Geschlechtergeschichte an westdeutschen Universitäten (1970–1990), in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte 16 (2013), S. 79-110. International vergleichend: Offen u.a., Writing Women’s History; Karen Hagemann/María Teresa Fernández-Aceves (Hg.), Gendering Trans/National Historiographies: Similarities and Differences in Comparison. History Practice Section des Journal of Women’s History 18 (2007) H. 1; Angelika Epple/Angelika Schaser (Hg.), Gendering Historiography. Beyond National Canons, Frankfurt a.M. 2009.

[15] Vgl. Ilse Costas, Diskurse und gesellschaftliche Strukturen im Spannungsfeld von Geschlecht, Macht und Wissenschaft. Ein Erklärungsmodell für den Zugang von Frauen zu akademischen Karrieren im internationalen Vergleich, in: Immacolata Amodeo (Hg.), Frau Macht Wissenschaft. Wissenschaftlerinnen gestern und heute, Königstein/Ts. 2003, S. 157-183, hier S. 160.

[16] Zum Konzept der Pfadabhängigkeit vgl. Paul Pierson, Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics, in: American Political Science Review 94 (2000), S. 251-267; Kathleen Thelen, How Institutions Evolve. Insights from Comparative-Historical Analysis, in: James Mahoney/Dietrich Rueschemeer (Hg.), Comparative Historical Analysis in the Social Sciences, New York 2002, S. 208-240.

[17] Vgl. zu diesem Ansatz u.a. Beate Krais (Hg.), Wissenschaftskultur und Geschlechterforschung. Über die verborgenen Mechanismen männlicher Dominanz in der akademischen Welt, Frankfurt a.M. 2000; Sandra Beaufaÿs, Wie werden Wissenschaftler gemacht? Beobachtungen zur wechselseitigen Konstitution von Gechlecht und Wissenschaft, Bielefeld 2003, bes. S. 10-21.

[18] Vgl. Helen Lefkowitz Horowitz, Alma Mater. Design and Experience in the Women’s Colleges from Their Nineteenth-Century Beginnings to the 1930s, Amherst 1993; Irene Harwarth/Mindi Maline/Elizabeth DeBra, Women’s Colleges in the United States. History, Issues, and Challenges, hg. vom National Institute on Postsecondary Education, Libraries, and Lifelong Learning, U.S. Dept. of Education, Washington D.C. 1997.

[19] Juliane Jacobi, Mädchen- und Frauenbildung in Europa. Von 1500 bis zur Gegenwart, Frankfurt a.M. 2013, S. 410-417; Patricia M. Mazon, Die erste Generation von Studentinnen und die Zulassung der »besseren Elemente«, 1890–1914, in: Auga u.a., Geschlecht (Anm. 10), S. 113-125.

[20] Vgl. Patricia M. Mazon, Gender and the Modern Research University. The Admission to German Higher Education, 1865–1914, Stanford 2003, S. 115-151.

[21] Berger, Deutsche Historikerinnen (Anm. 13), S. 49f.; Claudia Huerkamp, Bildungsbürgerinnen. Frauen im Studium und in akademischen Berufen 1900–1945, Göttingen 1996, S. 80-91; dies., Geschlechtsspezifischer Numerus Clausus – Verordnung und Realität, in: Elke Kleinau/Claudia Opitz (Hg.), Geschichte der Frauen- und Mädchenbildung, Bd. 2: Vom Vormärz bis zur Gegenwart, Frankfurt a.M.1996, S. 325-341, hier S. 331; Karin Kleinen, »Frauenstudium« in der Nachkriegszeit (1945–1950). Die Diskussion in der britischen Besatzungszone, in: Jahrbuch für Historische Bildungsforschung 2 (1993), S. 281-300, hier S. 282.

[22] Peter Lundgreen, Promotionen und Professionen, in: Rainer Christoph Schwinges (Hg.), Examen, Titel, Promotionen. Akademisches und staatliches Qualifikationswesen vom 13. bis 21. Jahrhundert, Basel 2007, S. 353-368; Mazon, Gender (Anm. 20), S. 152-175.

[23] Torsten Gass-Bolm, Das Gymnasium 1945–1980. Bildungsreform und gesellschaftlicher Wandel in Westdeutschland, Göttingen 2005, S. 155f.; Karin Bönke, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Schlüsselwörter in der frauenpolitischen Diskussion seit der Nachkriegszeit, in: Georg Stötzel/Martin Wengeler (Hg.), Kontroverse Begriffe. Geschichte des öffentlichen Sprachgebrauchs in der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1995, S. 447-516.

[24] Zit. nach Annette Vogt, Wissenschaftlerinnen an deutschen Universitäten (1900–1945). Von der Ausnahme zur Normalität, in: Schwinges, Examen (Anm. 22), S. 707-729, hier S. 714.

[25] Vgl. Hiltrud Häntzschel, Zur Geschichte der Habilitation von Frauen in Deutschland, in: dies./Hadumod Bußmann (Hg.), »Bedrohlich gescheit«. Ein Jahrhundert Frauen und Wissenschaft in Bayern, München 1997, S. 84-104; Sylvia Paletschek, Verschärfte Risikopassage. Ein historischer Blick auf Nutzen und Nachteil der deutschen Privatdozentur, in: Forschung und Lehre 11 (2004), S. 598ff.

[26] Vgl. Berger, Deutsche Historikerinnen (Anm. 13), S. 56f.; Sylvia Paletschek, Ermentrude und ihre Schwestern. Die ersten habilitierten Historikerinnen in Deutschland, in: Henning Albrecht u.a. (Hg.), Politische Gesellschaftsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert, Hamburg 2006, S. 175-187, hier S. 180.

[27] Costas, Diskurse (Anm. 15), S. 166-170; Schwinges, Examen (Anm. 22); Volker Müller-Benedict (Hg.), Akademische Karrieren in Preußen und Deutschland 1850–1940, Bd. 6: Datenhandbuch zur deutschen Bildungsgeschichte, Göttingen 2008, S. 24-70; sowie Sylvia Paletschek, Berufung und Geschlecht. Berufungswandel an bundesrepublikanischen Universitäten im 20. Jahrhundert, in: Christian Hesse/Rainer Christoph Schwinges (Hg.), Professorinnen und Professoren gewinnen. Zur Geschichte des Berufungswesens an den Universitäten Mitteleuropas, Basel 2012, S. 307-352.

[28] Schnicke, Die männliche Disziplin (Anm. 13), S. 247, S. 545-567; Smith, Gender (Anm. 13); Hausen, Warum Männer (Anm. 13).

[29] Kleinen, »Frauenstudium« (Anm. 21), S. 283f.

[30] Vgl. Robert G. Moeller, Protecting Motherhood. Women and the Family in the Politics of Postwar Germany, Berkeley 1993; Elizabeth Heineman, What Difference Does a Husband Make? Women and Marital Status in Nazi and Postwar Germany, Berkeley 1999.

[31] Karin Hausen, Frauenstudium, in: Eckhart Lohbeck (Red.), Studenten an neuen Universitäten. Eine Schrift zum VII. Deutschen Studententag, Bonn o.J. [1963], S. 127-135. Vgl. zur DDR: Budde, Frauen (Anm. 12), S. 71-85, S. 94; zur Bundesrepublik: Hans Anger, Probleme der deutschen Universität. Bericht über eine Erhebung unter Professoren und Dozenten, Tübingen 1960, S. 457-469.

[32] Siehe Sigrid Metz-Göckel, Die »deutsche Bildungskatastrophe« und die Frau als Bildungsreserve, in: Kleinau/Opitz, Geschichte, Bd. 2 (Anm. 21), S. 373-385, hier S. 380f.; Budde, Frauen (Anm. 12), S. 94ff.; Rainer Geißler, Die Sozialstruktur Deutschlands. Zur gesellschaftlichen Entwicklung mit einer Bilanz zur Vereinigung, 5. Aufl. Wiesbaden 2008, S. 304.

[33] Lundgreen, Promotionen (Anm. 22), S. 365.

[34] Vgl. Hans-Jürgen Puhle, Warum gibt es so wenige Historikerinnen? Zur Situation der Frauen in der Geschichtswissenschaft, in: Geschichte und Gesellschaft 7 (1981), S. 364-393, hier S. 371.

[35] Eine Namens- und Fächerliste findet sich in Berger, Deutsche Historikerinnen (Anm. 13), S. 56f., vgl. auch S. 55-64; Paletschek, Ermentrude (Anm. 26); dies., Berufung (Anm. 27), S. 307-314.

[36] Puhle, Warum gibt es (Anm. 34), S. 390; Allen, March (Anm. 14), S. 154ff.; Paletschek, Berufung (Anm. 27), S. 307f.

[37] Charlotte Lorenz, Entwicklung und Lage der weiblichen Lehrkräfte an den wissenschaftlichen Hochschulen Deutschlands, hg. vom Deutschen Akademikerinnenbund, Berlin 1953, S. 12.

[38] Anger, Probleme (Anm. 31), S. VII; der Teil zu »Universität und Frau« umfasst S. 451-502.

[39] Ebd., S. 457-469.

[40] Ebd., S. 477 (Hervorhebungen im Original).

[41] Ebd., S. 478.

[42] Ebd.

[43] Ebd., S. 491.

[44] Vgl. z.B. Kleinen, »Frauenstudium« (Anm. 21); Christine von Oertzen, »Was ist Diskriminierung?« – Professorinnen ringen um ein hochschulpolitisches Konzept (1949–1989), in: Julia Paulus/Eva-Maria Silies/Kerstin Wolff (Hg.), Zeitgeschichte als Geschlechtergeschichte. Neue Perspektiven auf die Bundesrepublik, Frankfurt a.M. 2012, S. 103-118; Schaser/Schnicke, Der lange Marsch (Anm. 14), S. 83.

[45] Hausen, Frauenstudium (Anm. 31).

[46] Margherita von Brentano, Die Situation der Frau und das Bild »der Frau« an der Universität, in: Universität und Universalität. Universitätstag 1963, hg. von der Freien Universität Berlin, Berlin 1963, S. 73-93, hier S. 91 (Hervorhebungen im Original); vgl. auch <http://www.fu-berlin.de/sites/margherita-von-brentano/margherita_von_brentano/mvb_text.pdf>.

[47] Vgl. Paletschek, Ermentrude (Anm. 26), S. 181.

[48] Vgl. Berger, Deutsche Historikerinnen (Anm. 13), S. 61f., auch S. 56-64.

[49] Vgl. Ulla Bock, Pionierarbeit. Die ersten Professorinnen für Frauen- und Geschlechterforschung and deutschsprachigen Hochschulen 1984–2014, Frankfurt a.M. 2015. Als Beispiel für die massiven Widerstände gegen die Frauengeschichte in der Lehre vgl. Sigrid Matzen-Stöckert, Ein Experiment am Historischen Seminar der Universität Hamburg: Frauen im Nationalsozialismus (zweisemestrige Übung), in: Kristine von Soden/Gaby Zipfel (Hg.), 70 Jahre Frauenstudium. Frauen in der Wissenschaft, Köln 1979, S. 81-108. Eine schlichte Auswertung der Kommentierten Vorlesungverzeichnisse sagt nichts über die teilweise heftigen Konflikte aus, die der Durchführung der ersten Seminare zur Frauengeschichte vorangingen. Wenn männliche Dozenten Seminare zu »Frauenthemen« anboten, war dies häufig eine Reaktion auf studentische Forderungen. Die Titel geben zudem wenig Aufschluss über die Seminarinhalte. U.a. deshalb problematisch: Schaser/Schnicke, Der lange Marsch (Anm. 14), S. 93-106. Pointiert zu den Widerständen in der Forschung: Wunder, Frauen- und Geschlechtergeschichte (Anm. 14), S. 310-316.

[50] Karin Hausen, Women’s History in den Vereinigten Staaten, in: Geschichte und Gesellschaft 7 (1981), S. 347-363, hier S. 347.

[51] Paletschek, Ermentrude (Anm. 26), S. 184; Dagmar Feist, Zeitschriften zur Historischen Frauenforschung. Ein internationaler Vergleich, in: Geschichte und Gesellschaft 22 (1996), S. 97-117; sowie eigene Auszählung.

[52] Robert B. Townsend, What’s In a Label? Changing Patterns of Faculty Specialization since 1975, in: Perspectives on History 45 (2007) H. 1, S. 7-10.

[53] Vgl. Hagemann/Quataert, Einführung (Anm. 10); Claudia Opitz-Belakhal, Geschlechter-Geschichte, Frankfurt a.M. 2010.

[55] Willie Lee Rose u.a., Report of the American Historical Association Committee on the Status of Women, Washington DC, 9.11.1970.

[56] Vgl. Hagemann/Summers, Gender and Academic Culture (Anm. 10); Harders, Disziplin(ierung) (Anm. 10); Allen, March (Anm. 14).

[57] Karen Hagemann, Der Arbeitskreis Historische Frauenforschung, in: Metis 2 (1993), S. 387-392; Lorraine Daston, Laudatio für den Arbeitskreis Historische Frauen- und Geschlechterforschung, Margherita-von-Brentano-Preis, Freie Universität Berlin, 15.7.2015; Angelika Schaser, Der Arbeitskreis Historische Frauen- und Geschlechterforschung, Hamburg 2015.

[58] <http://www.ifrwh.com>; Offen u.a., Writing Women’s History (Anm. 14), S. xvii-xvi.

[59] Daston, Laudatio (Anm. 57).

[60] Hagemann, Arbeitskreis (Anm. 57).

[61] Auskunft des AKHFG vom 29.12.2015.

[62] Vgl. Allen, March (Anm. 14); Myra Marx Ferree, Varieties of Feminism. German Gender Politics in Global Perspective, Stanford 2012.

[63] Vgl. Hans-Joachim Lincke/Sylvia Paletschek, Die Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses im Fach Geschichte: Berufungssaussichten und Karrierestadien von Historikern und Historikerinnen an deutschen Universitäten. Ergebnisse einer Erhebung im Jahr 2002, in: Jahrbuch der Historischen Forschung in der Bundesrepublik Deutschland 2002, München 2003, S. 45-56; Andreas Eckert/Nora Hilgert/Ulrike Lindner, Die Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Geschichtswissenschaft. Im Auftrag des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands, Frankfurt a.M. 2012; sowie auch das Schwerpunktthema »Wissenschaftlicher Nachwuchs« im VHD-Journal Nr. 4 (Oktober 2015).

[64] AKHFG, Resolution an den Verband deutscher Historiker und Historikerinnen, Berlin, Mai 2005.

[65] Vgl. »Professuren mit einer Teil- oder Voll-Denomination für Frauen- und Geschlechterforschung/Gender Studies an deutschsprachigen Hochschulen«, Datenbank der Zentraleinrichtung zur Förderung von Frauen- und Geschlechterforschung an der Freien Universität Berlin und des Kompetenzzentrums Frauen in Wissenschaft und Forschung, URL: <https://web.archive.org/web/20160204141649/http://www.zefg.fu-berlin.de/Datenbanken/Professuren-mit-Teil-oder-Voll-Denomination-fuer-Frauen-und-Geschlechterforschung/index.html>.

[66] Vgl. Hagemann/Summers, Gender and Academic Culture (Anm. 10).

[67] Vgl. Anke Burkhardt/Ruth Heidi Stein, Frauen an ostdeutschen Hochschulen vor und nach der Wende, in: Kleinau/Opitz, Geschichte, Bd. 2 (Anm. 21), S. 497-516.

[68] Allen, March (Anm. 14), S. 159-164.

[69] Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), Strategie »Gender Mainstreaming«, 9.7.2014. Vgl. Andrea Löther/Brigitte Mühlenbruch, Gleichstellungspolitik in den Hochschulsonderprogrammen und im Hochschul- und Wissenschaftsprogramm, in: Andrea Löther (Hg.), Erfolg und Wirksamkeit von Gleichstellungsmaßnahmen an Hochschulen, Bielefeld 2004, S. 22-37; Quirin J. Bauer/Susanne Gruber, Balancing and Optimising Gender Mainstreaming at German Universities, in: Grenz u.a., Gender Equality (Anm. 5), S. 119-135; Karin Zimmermann, Gender Knowledge under Construction. The Case of the European Union’s Science and Research Policy, in: Riegraf u.a., GenderChange (Anm. 5), S. 173-188.

[70] Erste Mitteilung der Europäischen Kommission, Frauen und Wissenschaft. Mobilisierung der Frauen im Interesse der europäischen Forschung, Brüssel 1999.

[71] Vgl. dazu die Website des BMBF: EU-Berichte, Konferenzdokumentationen und andere relevante Veröffentlichungen zum Thema Wissenschaftlerinnen in Europa, URL: <https://web.archive.org/web/20160306091224/http://www.eubuero.de/fif-dokumente_berichte_kom.htm>.

[72] Lundgreen, Promotionen (Anm. 22), S. 365.

[73] GWK, Chancengleichheit (2012/2013) (Anm. 7), S. 10, S. 18.

[74] Vgl. Lincke/Paletschek, Situation (Anm. 63), S. 4.

[75] Ebd.

[76] Vgl. Eckert/Hilgert/Lindner, Situation (Anm. 63), S. 9.

[77] GWK, Chancengleichheit (2012/2013) (Anm. 7), S. 10, Tabelle 3.2.

[78] Vgl. Eckert/Hilgert/Lindner, Situation (Anm. 63), S. 14ff.; Lincke/Paletschek, Situation (Anm. 63), S. 40-52.

[79] Eckert/Hilgert/Lindner, Situation (Anm. 63), S. 14.

[80] Ebd., S. 12.

[81] StBA, Fachserie 11: Bildung, Forschung, Kultur, Reihe 4.4: Personal an Hochschulen 2012, Wiesbaden 2013, S. 95; Eckert/Hilgert/Lindner, Situation (Anm. 63), S. 15.

[82] 11% aller Promotionen und 12% aller Habilitationen werden im Rahmen von Großforschungsprojekten betrieben; vgl. Eckert/Hilgert/Lindner, Situation (Anm. 63), S. 14ff.

[83] Zur geschlechterpolitischen Dimension vgl. Stephanie Zuber, Women in Cutting-Edge Research – Gender Equality and the German Excellence Initiative, in: Riegraf u.a., GenderChange (Anm. 5), S. 189-202.

[84] Anja Kühne, 1000 exzellente Seiten. Elitewettbewerb – wohin?, in: Tagesspiegel, 24.9.2015.

[85] Katrin Auspurg/Thomas Hinz (unter Mitwirkung von Ina Findeisen), Antragsaktivität und Förderchancen von Wissenschaftlerinnen bei Einzelanträgen auf DFG-Einzelförderung im Zeitraum 2005–2008, hg. von der DFG, Bonn 2010, S. 19, S. 30; Anke Reinhardt, Fortschritte bei der Chancengleichheit? Antragstellung und Erfolg von Wissenschaftlerinnen bei der DFG, DFG Infobrief 1.10 (Januar 2010); Anke Reinhardt, Chancengleichheits-Monitoring 2013. Antragsstellung und -erfolg von Wissenschaftlerinnen bei der DFG, Bonn 2014.

[86] Vgl. die frühe Kritik von Karin Hausen, Juniorprofessuren als Allheilmittel? Ein zorniger Blick zurück auf das vermeintliche Vorwärts, in: Feministische Studien 20 (2002) H. 1, S. 87-92.

[87] GWK, Chancengleichheit (2012/2013) (Anm. 7), S. 20, Tabelle 1.2.

[88] Ebd., S. 24, Tabelle 1.2 u. 5.2.

[89] Curt Rice, Six Steps to Gender Equality, Tromsø 2014, S. 18f.

[90] Die Geschichtswissenschaft nahm in dieser Studie eine Mittelposition ein zwischen Mathematik und Philosophie einerseits, die besonders viel »Brillanz« und »Genie« voraussetzen, und den Erziehungswissenschaften andererseits, die angeblich besonders wenig erfordern. Vgl. Sarah-Jane Leslie u.a., Women in Science. Expectations of Brillance underlie Gender Distributions across Academic Disciplines, in: Science 347 (16.1.2015), no. 6219, S. 262-265; vgl. auch Ilse Costas/Bettina Roß/Stefan Suchi, Geschlechtliche Normierung von Studienfächern und Karrieren im Wandel, in: Historical Social Research/Historische Sozialforschung 25 (2000) H. 2, S. 23-53.

[91] WR, Fünf Jahre Offensive für Chancengleichheit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern – Bestandsaufnahme und Empfehlungen, Köln 2012, S. 24.

[92] Rice, Six Steps (Anm. 89), S. 15; vgl. Stephen Benard/Shelley J. Correll, Normative Discrimination and the Motherhood Penalty, in: Gender and Society 24 (2010), S. 616-646; Shelley J. Correll/Stephen Benard/In Paik, Getting a Job: Is There a Motherhood Penalty?, in: American Journal of Sociology 112 (2007), S. 1297-1338.

[93] Rice, Six Steps (Anm. 89), S. 16f.

[94] StBA (Hg.), Geburtentrends und Familiensituation in Deutschland 2012, Wiesbaden 2013, S. 9.

[95] Vgl. Inken Lind, Balancing Career and Family in Higher Education – New Trends and Results, in: Grenz u.a., Gender Equality (Anm. 3), S. 193-208; Alexandra Rusconi/Heike Solga, Karriere und Familie in der Wissenschaft, in: Hans Bertram/Martin Bujard (Hg.), Zeit, Geld, Infrastruktur. Zur Zukunft der Familienpolitik, Baden-Baden 2012, S. 253-269.

[96] Allen, March (Anm. 14), S. 159-164; Nicole Auferkorte-Michaelis u.a., Junge Elternschaft und Wissenschaftskarriere. Wie kinderfreundlich sind Wissenschaft und Universitäten?, in: Zeitschrift für Frauenforschung und Geschlechterstudien 23 (2005) H. 4, S. 14-23; BMBF (Hg.), Kinder – Wunsch und Wirklichkeit in der Wissenschaft. Forschungsergebnisse und Konsequenzen, Bonn 2010; BMBF, Familienfreundlichkeit (Anm. 5).

[97] Vgl. etwa Brigitta Bernet/Koni Weber, Interview mit Jürgen Kocka: Denken in sozialen Differenzen. Jürgen Kocka zum Stand der Sozialgeschichte, in: Etü – HistorikerInnen-Zeitschrift 2 (2004), S. 58-61, hier S. 60.