- Die dritte Halbzeit: Gewalt in Stadien – und darüber hinaus

- Erklärungsansätze und Lösungsversuche

- »Stadionpartisanen« in der DDR

- Seit 1990 – Gewaltprävention in der Transformation

- Resümee und Ausblick

Dass Sport zuweilen, wie George Orwell es formulierte, ein »Krieg ohne Waffen« sei, ist ein naheliegender Vergleich. Er drängt sich bereits angesichts der antagonistischen Struktur der Wettkämpfe auf: Das gilt nicht allein für das Gegenüber zweier Teams in den Mannschaftssportarten, sondern auch für das sehr plastische »Recht des Stärkeren« im Boxsport. Die nationale Codierung des Wettkampfsystems,[1] sei es bei Olympischen Spielen oder internationalen Meisterschaften, prädestinierte den Sport seit dem 20. Jahrhundert zudem als repräsentative Leistungsschau von Staaten, als ihr außenpolitisches Prestigeobjekt und Bühne politischer Stellvertreterkriege. Dieser Bedeutungshorizont erfuhr in der Zeit des Kalten Krieges eine besondere Zuspitzung, da nicht allein Nationen, sondern ebenso Gesellschaftsentwürfe um Meter und Sekunden konkurrierten.[2] Stets haftete den sportlichen Wettkämpfen und ihrer Organisation auch eine nicht nur bildliche Nähe zu Militär und gewalttätiger Konfrontation an. So erfolgte eine »Diffusion des Sports ins Militär« bereits vor dem Ersten Weltkrieg über das »Element der Mobilität«.[3] Sportliche Wettbewerbe bereiteten Menschen, vor allem im Motor- und Luftsport, auf die beiden Weltkriege vor. Eine direkte Linie zwischen sportlicher und kriegerischer Auseinandersetzung zogen insbesondere die deutschen Diktaturen des 20. Jahrhunderts.[4] Dementsprechend hat die Aufarbeitung der DDR auch beim Thema Sport und Gewalt neue Maßstäbe gesetzt: So erfolgte noch in den 1990er-Jahren die weltweit einmalige Ahndung von Gewaltverbrechen eines ehemaligen kommunistischen Staatssports durch die bundesdeutsche Justiz im Rahmen der Strafverfolgung des »Zwangsdopings« in der DDR.[5]

In der alten Bundesrepublik war jedoch, wenn von »Sport und Gewalt« die Rede war – so der Titel einer wegweisenden Studie des Soziologen Gunter A. Pilz aus dem Jahr 1982[6] –, meist etwas anderes gemeint: das gewalttätige Verhalten von Zuschauern im Verlauf und im Umfeld von Fußballveranstaltungen. Markant war in diesem Bereich stets eine breite Problemwahrnehmung durch die Öffentlichkeit, die jedoch auch die Gefahr des Alarmismus barg: Bis heute vermelden Schlagzeilen inflationär »eine neue Dimension der Gewalt«, wenn es um Randale beim Fußball geht.[7]

Bereits seit den späten 1970er-Jahren bildeten Zuschauerkrawalle einen Dauerbrenner im Problemhorizont der nationalen und internationalen Sportpolitiken. Einen Kulminationspunkt fand diese Entwicklung am 29. Mai 1985 im Brüsseler Heysel-Stadion, als massive Gewalt unter den Zuschauern des Europäischen Cupfinales zwischen dem FC Liverpool und Juventus Turin mit dem Tod von 39 Stadionbesuchern und Hunderten Verletzten endete. Das Ausmaß der Gewalt und dessen Live-Übertragung als transnationales Medienereignis erhoben die Katastrophe in den Status eines beklemmenden »europäischen Erinnerungsortes«:[8] Einhellig wurden die Geschehnisse als ein »Rückfall in Barbarei«, als »Zivilisationsbruch« und »Schande Europas« gebrandmarkt.[9] Wie die neuere Forschung herausgearbeitet hat, blieb diese Einordnung im Laufe der Jahrzehnte jedoch nicht statisch: So stand in der Retrospektive seit den späten 1990er-Jahren weniger die Manifestation von Brutalität im Vordergrund, sondern vor allem das fatale Versagen bzw. Fehlen von Sicherheitsvorkehrungen. Der Skandal hatte sich damit verlagert: von der Gewalt selbst hin zu der gesellschaftlichen Unfähigkeit, ihr wirksam vorgebeugt zu haben.

Die Ursachen dieser Deutungsverschiebung mögen vielfältig sein, doch liegt es nahe, sie als den Ausdruck einer verstärkten gesellschaftlichen »Suche nach Sicherheit«[10] auch im Bereich des Sports zu verstehen. Aus diesem Grund soll im Folgenden nachgezeichnet werden, auf welche Weise sich die Standards der Gewaltprävention im Fußball während der vergangenen Jahrzehnte verändert haben. Sowohl die Interpretationen der Gewaltursachen als auch die hieraus abgeleiteten Konzepte zur Gewalteinhegung erfuhren einen merklichen historischen Wandel. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass sich das Gewalt-Phänomen selbst in Ausmaß und sozialer Kontextualisierung veränderte und entsprechend modifizierte Gegenmaßnahmen erforderte. Zum anderen korrespondierte die Neuorientierung in der Wahrnehmung und Bearbeitung des Problems mit einer neuen Gewichtung der gesellschaftlichen Rolle des Fußballs.

Der Rückblick auf die Gewaltprävention im Fußballsport soll vor allem das spannungsreiche Handlungsdreieck aus Sozialpädagogik, polizeilichen Sicherheitsstrategien und dem gesellschaftlichen Engagement des Deutschen Fußballbundes (DFB) konturieren. Mit erheblichen Widerständen mussten zunächst die sozialpädagogischen »Fan-Projekte« kämpfen, die innovative Formen der Konfliktbewältigung bei Fußball-Anhängern erprobten und deren Wirken heute als »Erfolgsgeschichte« gilt.[11] Ihre Pioniere, die in den 1980er-Jahren dezentral und unter prekären Umständen ans Werk gingen, zogen lange Zeit Misstrauen und Spott auf sich, bevor sie seit den 1990er-Jahren in den »ordentlichen« Status einer gesellschaftspolitisch anerkannten Institution mit festem Etat überführt werden konnten. Hinsichtlich der polizeilichen Einhegung des Problems sind Parallelen zu entsprechenden Bemühungen auf anderen gesellschaftlichen Feldern mit potentiell devianter Klientel zu erkennen:[12] So erscheinen einige Methoden der Polizei im Vergleich zu denen der Sozialpädagogen wie »Dasselbe in grün«,[13] indem etwa szenekundige Beamte persönliche Kontakte in gefährdete Fan-Kreise knüpfen.[14] Doch wurde zugleich eine erbitterte Diskussion um die repressive Seite des polizeilichen Vorgehens geführt: Vor allem der Streit um die Datei »Gewalttäter Sport« spiegelt hierbei den klassischen Konflikt der »Inneren Sicherheit« um die angemessene Balance zwischen großflächiger Überwachung und individuellem Datenschutz. Außerdem zog die seit den 1990er-Jahren massierte Polizeipräsenz in Stadien den Vorwurf auf sich, durch solche Formen staatlicher Gewalt eine »Gegengewalt« erst zu erzeugen.[15]

Vergleichsweise spät betrat schließlich auch der organisierte Fußball die Bühne der Verantwortung. Dass dies anfangs zögerlich, zuweilen sogar widerwillig geschah, mag der Eigenheit des Sports als eines »gesellschaftlichen Nachzüglersystems« geschuldet sein, dessen Fähigkeit, sich selbst »zu beobachten und zu thematisieren, relativ gering ausgeprägt ist«.[16] Eine substantielle Zusammenarbeit der Akteure aus Sportverbänden, Sicherheitsbehörden und Sozialarbeit fand erst nach 1990 statt – unter dem Eindruck der nun gesamtdeutsch an Ausmaß, Härte und politischer Aufladung neudimensionierten Fan-Gewalt. Umso bemerkenswerter ist es, dass der organisierte Fußball, nachdem er einige Zeit gebraucht hatte, um sich konstruktiv zu positionieren, schließlich ein hohes adaptives Eigenpotential entfaltete. So konnte der DFB sein Kompetenz-Spektrum unter dem Druck der Fan-Problematik derart erweitern, dass der Verband heute auch auf fußballfernen Feldern die Rolle eines einflussreichen gesellschaftspolitischen Akteurs einnimmt.

1. Die dritte Halbzeit:

Gewalt in Stadien – und darüber hinaus

Selbst wenn sich die Fan-Randale erst in den späten 1970er-Jahren explosiv verbreitete, waren bereits zuvor die Zustände in deutschen Stadien nicht immer beschaulich.[17] Schon seit den 1950er-Jahren hatte sich eine lange Gewaltgeschichte in und um die lokalen Fußballplätze angelagert. Vielerorts griff hier jene Einheit von »Vereinsfanatismus« und Gewaltbereitschaft um sich, die man bereits seit der Weimarer Republik kannte. Mit dem Durchbruch zum Massensport wurden die in Stadtvierteln ansässigen Fußballvereine zu Referenzpunkten lokaler Identität. Der zeitgenössische Begriff »Vereinsfanatismus« umschrieb hierbei eine soziale Praxis, die einen übersteigerten Lokalpatriotismus durch entgrenzte Handlungen außerhalb determinierter sozialer Normensysteme auslebte – in ihrer ultimativen Ausdrucksform durch die Anwendung von Gewalt.[18] In der NS-Zeit wurden Ausschreitungen als Gefahr für die im Stadion inszenierte »Volksgemeinschaft« bekämpft.[19] Nach dem Zweiten Weltkrieg wiederum erschienen sie häufig als Indikatoren eines vermeintlichen Sittenverfalls. Der Fußballhistoriker Nils Havemann hat herausgearbeitet, dass auf Krawalle in dieser Frühphase des bundesdeutschen Fußballs zumeist zwei typische gesellschaftliche Reaktionen folgten: ein Kulturpessimismus, der den Verlust zivilisatorischer Standards monierte, sowie die Behauptung, dass die Unruhen an Ausmaß und Gewaltintensität ständig zunehmen würden.[20] Dass die Gewalt jedoch tatsächlich zunahm, ist für den Zeitraum bis zur Einführung der Bundesliga nicht statistisch gesichert – genauso wenig wie das Gegenteil, auch wenn der DFB zu beweisen versuchte, dass die Zahl der Straffälle von Spielern und Zuschauern zwischen 1952/53 und 1962/63 nicht angestiegen sei.[21]

In nuce wurden damals bereits zahlreiche Präventivmaßnahmen gegen Störenfriede erprobt, die Jahrzehnte später zum Pflichtprogramm wurden – die Errichtung von Schutzgittern, die Reduktion der Zahl der Stehplätze, das Verkaufsverbot von Flaschen.[22] Doch waren diese Einzelmaßnahmen der Veranstalter noch ohne jeden gesellschaftspolitischen oder gar pädagogischen Anspruch. Zudem war in den 1950er- und frühen 1960er-Jahren die Gewalt in und um Stadien nicht vornehmlich jugendlich geprägt. Zu den handgreiflichen Unruhestiftern gehörten Familienväter mittleren Alters und sogar Vereinsfunktionäre, und das nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in der DDR. Die Empörung entzündete sich in jenen Jahren überdies noch primär am Spielverlauf, war also Ausdruck einer »heat of the moment-violence«[23] – etwa wenn es in Plauen 1963 ein Zuschauer nach einer Fehlentscheidung für seine »Pflicht« hielt, »den Schiedsrichter mit dem Griff eines Regenschirms zu Boden zu schlagen«.[24] In den Folgejahrzehnten löste sich die Gewalt jedoch, ursächlich wie räumlich, zunehmend vom Geschehen auf dem Rasen.

In England erhielten die Zuschauerausschreitungen seit Mitte der 1960er-Jahre eine »neue Dimension«, indem sich jugendliche gewaltbereite Fangruppen mit einheitlichem Auftreten von den übrigen Zuschauern ostentativ absetzten.[25] In den 1970er-Jahren schwappte nicht nur die Fankultur mit eigenen Symbolen und eigener Bekleidung, sondern auch die »English disease« der jugendlichen Gewaltausbrüche auf den Kontinent. Es kam zu schweren Ausschreitungen sowohl bei internationalen Begegnungen wie 1975 beim Europacup in Paris und während der EM 1980 in Italien als auch im Rahmen deutscher Ligaspiele wie 1979 in Hamburg.[26]

Die »Jagdszenen« in den westdeutschen Stadien der 1970er- und 1980er-Jahre erlebte etwa der spätere Fußballjournalist Christoph Biermann mit: »Bei Spielen gegen Rot-Weiß Essen, den Wuppertaler SV oder Hannover 96 ließen wir unsere Schals und Fahnen zu Hause und bestaunten die ungeheuer betrunkenen Neandertaler in ihren Rockerjacken und Kutten, die mit Schlagringen, Totschlägern und Messern in der Tasche nach Herne kamen. Bei meinem zweiten Besuch im Stadion in der Castroper Straße in Bochum sah ich, wie ein paar Bochumer einen Düsseldorfer über die Ränge jagten. Als er stürzte, sprangen sie auf ihm herum[,] als sei er ein Trampolin.«[27] Der markante Wandel seit den 1970er-Jahren lag zudem darin, dass die Gewalt zu »allgemeinen Ausschreitungen« expandierte. Die Fans, so der Soziologie Kurt Weis 1982, nahmen ihren sozialen Bedeutungsraum als einen »wandernden Raum« mit, in dem nun die Gewalt auch jenseits der Stadien stattfinden konnte. Hierzu gehörten immer häufiger Vandalismus in den Innenstädten, Angriffe auf Passanten sowie Randale während Gaststättenbesuchen und Bahnfahrten, sodass die Bundesbahn zuweilen als Hauptleidtragende der Zerstörungswut galt.[28]

(picture alliance/dpa/Werner Schilling)

Am 17. Oktober 1982 kam es zum lange befürchteten ersten Todesfall: Der 16-jährige Werder-Bremen-Fan Adrian Maleika wurde durch den Steinwurf eines Hamburger Randalierers auf dem Weg ins Stadion getroffen und verstarb einen Tag später. Er blieb nicht das einzige Todesopfer.[29] Ein neuer Begriff machte die Runde: Das Wort »Hooligan«, ursprünglich eine Selbstbezeichnung von Fans, die hiermit Gewaltbereitschaft und eine Abgrenzung gegenüber anderen Zuschauern signalisierten, verdrängte im allgemeinen Sprachgebrauch bald den »Fussballrowdy«.[30] Darüber hinaus trat eine Zeitlang der Einfluss der rechtsextremen Skinhead-Szene ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Zwischen Skinheads und Hooligans gab es immer wieder Überschneidungen; ihre Gemeinsamkeit lag vor allem in ihrer Gewaltbereitschaft. Skinheads in der Bundesrepublik, ebenfalls ein »Kulturimport« aus England, waren zunächst mit der Punk-Szene vernetzt, bis sie seit 1982/83 zum neuen Orientierungspunkt für rechte Jugendliche wurden.[31] Immer deutlicher zeichnete sich in den 1980er-Jahren auch eine Verklammerung gewalttätiger Fan-Gruppierungen mit Parteien und Bewegungen des rechtsradikalen Spektrums ab. So waren einzelne Angehörige der »Borussenfront«, einer Fan-Gruppierung des BVB in Dortmund, Mitglied bei der NPD oder fungierten als Ordner für die Partei. Dortmund galt bereits damals als ein Schwerpunkt rechtsradikaler Gewalttaten, von denen vor allem die türkischen Einwohner bedroht waren. Die Führungsfigur der »Borussenfront«, Siegfried Borchardt, bekannt als »SS-Siggi«, war zudem in Michael Kühnens »Aktionsfront Nationaler Sozialisten/Nationale Aktivisten« engagiert. Anfang der 1980er-Jahre rief der »Kameradschaftsführer« Kühnen, die wichtigste Figur der damaligen bundesdeutschen Neonazi-Szene, dazu auf, man möge verstärkt »die Fußball-Fans für uns gewinnen, um sie als gewalttätiges Potential für uns einsetzen zu können«.[32] Mitglieder neonazistischer Gruppen sollten in die führenden Fanklubs eingeschleust werden, um dort geeignete Personen zu rekrutieren.[33]

2. Erklärungsansätze und Lösungsversuche

Die Zunahme von Gewalt im Umfeld sportlicher Großveranstaltungen als weltweites Phänomen löste internationale Debatten aus. So fand 1977 der Kongress »Violence in Sport« in Brüssel statt; ebenso diskutierte eine Sportministerkonferenz 1978 in London das Problem. Auch die Wissenschaft wandte sich dem Phänomen auf breiter Basis zu – nachgegangen wurde einerseits den »Aggressionen im Sport«,[34] ausgeübt durch die Athleten selbst, und andererseits den Krawallen auf Seiten der Zuschauer. 1982 erschien das vier Jahre zuvor vom Bundesministerium des Innern in Auftrag gegebene, sehr einflussreiche Gutachten »Sport und Gewalt«; es folgte ein zweites Gutachten über die »Darstellung von Gewalt im Sport in den Medien und ihre Auswirkungen«, das Ende 1988 der Öffentlichkeit präsentiert wurde.[35] Die seitens der Wissenschaft vorgelegten Erklärungsmodelle für Aggressionen im Sport ebenso wie für rechtsradikale Orientierungen waren zahlreich. Zwar konnten sich einige – wie der »Desintegrationsansatz«[36] des Soziologen Wilhelm Heitmeyer – innerhalb der Forschung stärker durchsetzen als andere, doch herrschte stets eine große Deutungsvielfalt.[37] Heitmeyer betonte drei markante Desintegrationspotentiale: die Auflösung traditioneller Beziehungen zu Personen und Lebenszusammenhängen, den Abbau der Verständigung über gemeinsame Normen im Zuge der Pluralisierung von Wertvorstellungen sowie die Abwendung von gesellschaftlichen Institutionen. Was sich wie ein Katalog typischer ostdeutscher Lebenslagen nach dem Mauerfall liest, war damals auf die späten 1980er-Jahre der Bundesrepublik bezogen. Die Anforderungen von Konsum- und Leistungsgesellschaft sowie vor allem das Erleben von Arbeitslosigkeit standen im Fokus der berühmten »Bielefelder Rechtsextremismus-Studie«.[38]

Widerstreitende Positionen nicht nur in der akademischen Landschaft, sondern auch bei Journalisten und in der breiteren Öffentlichkeit changierten während der 1980er-Jahre zwischen drei wesentlichen Interpretationsmustern: dem Schulterzucken angesichts eines »Rowdytums« von Halbstarken, wie es tatsächlich für jugendliche Subkulturen seit den 1950er-Jahren typisch war,[39] einem pädagogischen Verständnis für die »Selbstfindung« sozial benachteiligter oder verunsicherter Jugendlicher und der scharfen Verurteilung von Gewalt als Ausdruck von Kriminalität, Verwahrlosung oder extremistischer Gesinnung. Einflussreich wurde zudem Heitmeyers Kategorisierung der Fußballfans in drei Gruppen: die »konsumorientierten«, die »fußballzentrierten« und die »erlebnisorientierten« Fans. Während die konsumorientierten Anhänger beim Besuch des Stadions nur ein gutes Fußballspiel erleben wollten, zeichneten sich die fußballzentrierten durch eine starke Bindung zum Verein aus, wohingegen bei den erlebnisorientierten nicht der Fußball, sondern das gewalttätige Ereignis im Vordergrund stand.[40] Die unglückliche Umschreibung von gewaltsuchend als »erlebnisorientiert« stieß nicht nur beim DFB auf scharfe Ablehnung einer solchen »Verniedlichung«.[41]

Anfreunden konnte man sich im größten Sportverband der Welt aber auch nicht mit den sozialpädagogischen Bemühungen, die als Meilenstein nicht nur der Sportkultur, sondern zugleich der Sozialarbeit in Deutschland zu Beginn der 1980er-Jahre die »Fan-Projekte« hervorgebracht hatten. Dass es sich hierbei um eine Innovation handelte, ahnten die Protagonisten der entsprechenden Projekte allerdings selbst noch nicht, als sie sich in einzelnen Städten der präventiven Betreuung des gefährdeten Zuschauer-Anhangs verschrieben. Auch die Fußballvereine und ihre Spieler waren hierbei in die Arbeit eingebunden, die als »sanfte Form gesellschaftlicher Kontrolle« konzipiert war.[42] Die ersten »Fan-Projekte« entstanden 1981 in Bremen und 1983 in Hamburg; es folgten Bielefeld und Frankfurt a.M. 1984, Hannover 1985, Karlsruhe 1986, Dortmund 1988 und Berlin 1990.[43] Die Initiativen sahen sich als Teil der neuen »aufsuchenden« Jugend- und Sozialarbeit in der Bundesrepublik: Man betreute die Fan-Klientel primär an ihren Aufenthaltsorten, also in Stadien, Bahnhöfen und öffentlichen Verkehrsmitteln, auf städtischen Plätzen und in Gaststätten.[44] Ein wichtiger Gründungsimpuls der Fan-Projekte ging hierbei von akademischen Lehrstühlen mit »handlungsforscherischen Ansätzen« aus.[45] So war Gunter A. Pilz vom Institut für Sportwissenschaft in Hannover Mitbegründer des dortigen Fan-Projekts und »dessen steter wissenschaftlicher und kritischer Begleiter«.[46] Die eingesetzten Sozialarbeiter wurden meist über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen finanziert, die »Büros« der Projekte improvisierten häufig in Wohn- oder Bauwagen, umgebauten Kassenhäuschen am Stadion oder dem Trakt von Sporthallen.[47] Gut funktionierte von Beginn an die Zusammenarbeit mit dem kommunalen Jugendhilfebereich sowie der Jugendorganisation des Deutschen Sportbundes (DSB), der »Sportjugend«.

Eine starke norddeutsche Konzentration der Projekte in der Frühphase erklärt sich neben der Tatsache, dass Sozialarbeit eine Domäne der Sozialdemokratie war und ist, auch aus den damals besonders spektakulären Gewaltvorfällen etwa in Bremen und Hamburg. Der DFB hingegen zeigte in den ersten Jahren Desinteresse oder sogar eine »feindselige Einstellung« gegenüber diesen Aktivitäten.[48] So konstatiert auch der ehemalige Sicherheitsbeauftragte des DFB Wilhelm Hennes rückblickend, dass »die Beziehung des DFB zu den Fanprojekten in der ersten Zeit belastet« gewesen sei.[49] Ein Kern des Unverständnisses betraf die Frage, weshalb die Projekte, wie es schien, in den ureigensten Tätigkeitsbereich des Fußballverbandes hineinwirkten. Denn trotz ihres Entstehungszusammenhangs aus Gewaltvorfällen beanspruchten die Projekte doch vor allem, den »normalen Fußballfan« zu betreuen.[50] Hierin sah der DFB eine unnötige Doppelung des Wirkens seiner »Vielzahl von ehrenamtlichen Mitarbeitern«, die aus Sicht des Verbandes »die echte Sozialarbeit« leisteten und repräsentierten.[51] Neben den Vereinen selbst unterhielten Bundesligateams hunderte Fanklubs. An die Herablassung seitens des organisierten Fußballs musste sich auch Thomas Schneider, einer der wichtigsten Organisatoren der Fan-Projekt-Arbeit und selbst ehemaliger Mitgestalter des Hamburger Pilotprojekts, erst gewöhnen: »Wir wurden für Exoten gehalten, für naive Weltverbesserer. Ich erinnere mich an eine Manager-Tagung des DFB Anfang der achtziger Jahre: Rudi Assauer, Uli Hoeneß und Günter Netzer waren da. Bei uns Sozialarbeitern herrschte eine gewisse Befangenheit gegenüber diesen Heroen vor. Einer der großen Manager brachte es auf den Kernsatz, wir seien arbeitslose Sportlehrer und arbeitslose Akademiker, die sich auf Kosten des Fußballs einen Job verschaffen würden.«[52]

Missachtete der DFB also anfangs die Arbeit der Fan-Projekte, so zeigte er sich doch früh sensibel für die Anzeichen von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus im Fußballumfeld und reagierte mit eigenen Aktionen. Im Oktober 1981 verabschiedete der DFB auf seinem Bundestag in Gelsenkirchen eine Resolution gegen Ausländerfeindlichkeit.[53] Mit seiner ureigenen Zuständigkeit für die Nationalmannschaft behielt der DFB hierbei vor allem die Entwicklung bei Länderspielen im Blick. Und in der Tat ließ ein rassistisch-chauvinistisches Getöse im Umfeld internationaler Begegnungen nicht lange auf sich warten: Anlässlich des EM-Qualifikationsspiels der bundesdeutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Türkei, das am 26. Oktober 1983 in West-Berlin stattfinden sollte, machte die neonazistische Fußball-Szene gegen das »Türkenpack«[54] mobil. Erstmals erfolgte nun jedoch eine breite Skandalisierung der rechtsextremen Gruppen in der Fußball-Szene durch die Presse: Im September 1983 berichtete der »stern« in großer Aufmachung über die Machenschaften der »Borussenfront«, wenig später schrieb der »Spiegel« über Neonazis im Berliner Fußball und die drohende Konfrontation beim Turnier.[55] Lothar Matthäus kam die ungewohnte Rolle zu, als Stimme der Vernunft und in Vertretung der DFB-Elf einen »offenen Brief« zu verfassen. »Als Nationalspieler fordere ich alle Fans auf: Geht den Neonazis nicht auf den Leim!« Sehr explizit sprach Matthäus auch die damals kursierenden Feindbilder an: »Die türkischen Mitbürger in der Bundesrepublik haben genauso ein Recht, hier zu leben, wie jeder andere. Sie haben oft seit Jahrzehnten hier gelebt und gearbeitet – mit ihrer Arbeit haben sie zum Wohlstand in unserem Land beigetragen. Sie haben keine Schuld an der Arbeitslosigkeit.«[56]

Die Gegenmaßnahmen zeitigten offenbar Wirkung, die Krawalle blieben aus. Bereits damals forderte der DFB die Einführung überregional geltender Stadionverbote für gewalttätige Fans.[57] Der Verband betonte zudem stets, dass Gewaltakte bei Fußballveranstaltungen nicht »in ursächlichem Zusammenhang mit dem Sport« stünden.[58] Diesem Hinweis lag offenkundig das Bestreben zugrunde, nicht für die finanziellen Aufwendungen für Sicherheitsvorkehrungen und Schadensbeseitigung in Bezug auf Fußball-Randale haftbar gemacht zu werden, sondern die Kosten möglichst in Richtung Staat und Kommunen zu »sozialisieren«.[59]

Sehr zur Sorge des DFB gerieten internationale Turniere jedoch immer stärker zum Schauplatz von Fan-Randale unter deutscher Beteiligung. Die »Lieblingsfeinde«[60] der deutschen Hools – in Anlehnung an die sportlichen Rivalitäten – waren hierbei die englischen und die niederländischen Hooligans, zwei als besonders gewalttätig bekannte Anhängerschaften in den 1980er-Jahren.[61] Großereignisse, die im eigenen Land stattfanden, waren für die deutsche Sportpolitik stets besonders kritisch, wollte man sich doch als weltoffenes Land präsentieren. Während die Weltmeisterschaft 1974 in dieser Hinsicht noch unproblematisch verlaufen war, drohte für die EM 1988 großes Ungemach: Das in der Bundesrepublik ausgetragene Turnier war das erste, für das ein Showdown zwischen Fan-Randalierern regelrecht vorausgesagt wurde. Vor allem die notorisch sensationslustige englische Boulevardpresse sah einem »World War III« entgegen, zumindest aber einer »Hooligan Championship of Europe«.[62] Die Erwartung massiver Gewalt rührte auch daher, dass englische Klubs als Strafe für die Katastrophe in Heysel von der UEFA für fünf Jahre von allen europäischen Wettbewerben gesperrt worden waren und sich entsprechend die Gelegenheiten für englische Randale auswärts drastisch minimiert hatten.

Als es tatsächlich zur erwarteten Eskalation kam, waren es jedoch nicht die englischen, sondern ausgerechnet deutsche Fans, die als fatale Provokateure wirkten. Im Ergebnis lieferten sich am 15. Juni 1988 rund 150 deutsche Hooligans, darunter zahlreiche Skinheads der rechten »Gelsenszene« (Schalke) und der »Borussenfront« (Dortmund), am Düsseldorfer Hauptbahnhof eine erbitterte Schlacht mit etwa 300 Engländern, die bis in die Morgenstunden dauerte und auch Teile der Düsseldorfer Altstadt verwüstete.[63] Noch ein zweiter schwerer Zwischenfall demonstrierte das ausgeprägte deutsche Gewaltpotential bei der EM im eigenen Land – es war eine Episode, die zugleich zeigt, wie schnell sich aufgestaute Gewaltbereitschaft im Fan-Milieu auch auf ein Ziel außerhalb des Fußball-Kosmos umlenken ließ: Am 21. Juni 1988 spielte im Hamburger Volksparkstadion die bundesdeutsche Nationalelf gegen die Niederlande, die diese Partie mit 2:1 gewannen. Zur herben Enttäuschung der ohnehin frustrierten deutschen Fußball-Schläger stellten sich die Oranje-Anhänger anschließend jedoch nicht zum Kampf. Deshalb nahm man nun kurzerhand die linke Szene der Hafenstraße auf St. Pauli ins Visier. Bei ihrem Angriff auf die Autonomen schlossen die rivalisierenden Hooligans aus verschiedenen Bundesligastädten ihre Reihen und rückten gemeinsam ins berüchtigte Hausbesetzerviertel vor. Die Aktivisten der Hafenstraße wiederum empfingen die Eindringlinge mit Brandbomben und anderen selbstgebauten Waffen.[64] Es war eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen zwei notorisch gewaltbereite Subkulturen der alten Bundesrepublik, nämlich die linke autonome Szene und die eher rechtsgesinnten Fußball-Randalierer, direkt aufeinanderprallten.

Die brutalen Szenen während der EM 1988 bewirkten letztlich ein Umdenken beim DFB, auch in der Frage der Fan-Projekte: Erstmals zog der Verband für die bevorstehende Weltmeisterschaft 1990 in Italien eine Kooperation mit diesen zuvor missachteten Initiativen in Betracht, wobei man vor allem deren Potential nutzen wollte, um eine effektive und beschwichtigende »Reisebegleitung« des eigenen Anhangs zu organisieren.[65] Doch bevor dies umgesetzt werden konnte, tat sich 1989 mit dem Fall der Mauer nicht nur die innerstaatliche Grenze auf, sondern es hob sich auch der Vorhang vor einer bis dahin international kaum sichtbaren Problematik: Gewalt und Rechtsradikalismus in ostdeutschen Stadien.

3. »Stadionpartisanen« in der DDR

Ein Problem mit marodierenden Fans bei Auslandsturnieren hatte die DDR zwar nicht gekannt. Das lag jedoch weniger an der mangelnden Gewaltbereitschaft der heimischen Fans, der »Stadionpartisanen«,[66] unter denen es in den 1980er-Jahren ebenfalls heftig brodelte. Vielmehr bewahrte das ausgeklügelte System der Touristendelegationen – handverlesene und politisch durchleuchtete »Reisekader«, die exklusiv als Schlachtenbummler der DDR auf die Reise ins Ausland geschickt wurden – vor unangenehmen Überraschungen. Das biedere Äußere und betuliche Slogans wie »8,9,10 – Klasse. Hier spielen Leipzigs Asse!« waren Erkennungszeichen der offiziellen Anhängerschar.[67] Ganz anders sah jedoch das Auftreten des real existierenden Fußball-Anhangs in der DDR aus: Denn auch hier splitterten in D-Zügen der Deutschen Reichsbahn unter den Fäusten heimischer Hooligans zunehmend »Scheiben, Lampen und Toilettenanlagen«, Sitzbänke wurden zerschlitzt und ganze Waggons demoliert, wie das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) festhielt.[68] Ebenso wie im Westen stellten die Skinheads einen guten Teil der Fußball-Randalierer und der rechtsgesinnten Szene. Die SED-Führung schreckte jedoch erst 1987 hoch, als 30 Skinheads ein Punkkonzert in der Ost-Berliner Zionskirche überfielen. Der Vorfall erregte großes Aufsehen und widerlegte die offizielle Behauptung, in der DDR gebe es keinen Rechtsextremismus. Ende 1987 ordnete eine Übersicht des MfS etwa 800 Personen im Alter von 16 bis 25 Jahren den Skinheads zu.[69] Als regionale Schwerpunkte wurden Berlin und Potsdam genannt. Im Oktober 1988 schätzte das MfS die rechtsradikale »Bewegung« bereits auf 1.067 Skinheads, denen unter anderem auch die Hooligans zugerechnet wurden.[70]

Ähnlich wie in der Bundesrepublik hatten sich in der DDR aggressive Handlungen, auch gegen Personen, auf die An- und Abfahrt ausgeweitet, in das Vorfeld eines Spiels und auf den Heimweg. Seit dem Ende der 1970er-Jahre wurden in der DDR ebenfalls rechtsextreme Vorkommnisse im Fan-Milieu verzeichnet. Doch weigerte sich die SED-Spitze lange, den Ernst der Lage anzuerkennen; man betrachtete die Vorkommnisse als Rowdytum und Handlungen von Einzeltätern. Obgleich es sich um zwei Staatswesen mit sehr unterschiedlichen politischen Vorzeichen und einer 40 Jahre lang weitgehend getrennten Sozialgeschichte handelte, ähnelten sich manche Erscheinungsformen im Fan-Milieu frappierend, vor allem in ihren rechtsradikalen Ausprägungen. Wünschten die Gegner des Stasi-Klubs BFC Dynamo »Zyklon B für den BFC«, waren es in West-Berlin die Gegner von Hertha BSC, die diesen Reim entsprechend angepasst skandierten.[71] Allzu überraschend sind diese Parallelen jedoch nicht, wenn man zum einen die allgemeine Angleichung der Jugendsubkulturen in Ost und West in Rechnung stellt und zum anderen den Hooliganismus im Ostblock betrachtet.[72] Die Ursachen für das rechtsradikale Gebaren in der DDR waren offenkundig ebenso disparat wie in der bundesdeutschen Szene, wobei das Element der Provokation unter den Vorzeichen einer Diktatur eine vielschichtigere Rolle spielte.

Den Handlungszwängen einer Diktatur war es auch geschuldet, dass die Versuche der Gewalteinhegung im Osten deutlich anders ausfielen. Ende der 1980er-Jahre wandte sich die SED-Führung, und vor allem die FDJ unter Egon Krenz, zwar ebenfalls der Arbeit mit den Fans zu. Einiges, wie die Einladung zu gemeinsamen Veranstaltungen mit der Mannschaft, erscheint den sozialpädagogischen Ansätzen bundesdeutscher Fan-Projekte auf den ersten Blick sehr ähnlich. Allerdings war dies mit dem langfristigen Ziel verbunden, die Selbstorganisation der Fans gründlich zu untergraben und sie in die sozialistische Jugendpolitik einzupassen. Sogar »neue Lieder und Schlachtrufe« wollte man unter das Fußball-Volk streuen, um die »unschönen Texte« zu verdrängen – allerdings war man sich im Zentralkomitee dann doch unsicher, wie man dies bewerkstelligen sollte. Die Fan-Szene wurde auf breiter Basis mit Inoffiziellen Mitarbeitern der Staatssicherheit infiltriert, doch auch diese bekamen das Unruhepotential nicht in den Griff. Erschwerend traten die selbst auferlegten Wahrnehmungsbarrieren hinzu: In der Sportwissenschaft wurde grundsätzlich negiert, dass es im Sport oder in seinem Umfeld überhaupt zu Gewaltakten kommen könne. Die zu jener Zeit intensiven westdeutschen Überlegungen zum Themenfeld Sport und Aggression[73] wurden von DDR-Wissenschaftlern als »neue Variante des Sozialdarwinismus« abgetan.[74] Als »immanenter Bestandteil des sozialistischen Bildungssystems« diene der Sport »der zielstrebigen Förderung der Gesundheit und Lebensfreude sowie der Weiterentwicklung der menschlichen Leistungsfähigkeit mit gesellschaftlichen Mitteln«. Aus diesem Grund könne Sport »in der sozialistischen Gesellschaft […] keine Funktion als Ventil für Frustrationen oder der Kanalisation von Aggressivität haben«.[75]

Zwar wurde zuweilen eingeräumt, dass auch in den DDR-Stadien die sportliche Welt so heil nicht war. Unter »Hinweis auf Vorkommnisse auf den Plätzen unserer Fußballoberliga« stellte sich die Frage, ob nicht »bestimmte Verhaltensweisen von einigen Spielern und Zuschauern als ›aggressiv‹ einzuschätzen« seien. Doch selbst hier schloss man das Wirken einer »aggressiven Potenz« aus, vielmehr wurden »Mängel in der Persönlichkeitsentwicklung« verantwortlich gemacht. Gewalttätigkeit und Brutalität im Sport seien der »kapitalistischen Gesellschaft [...] wesenseigen, der sozialistischen Gesellschaft dagegen wesensfremd«.[76] Sozialwissenschaftliche Untersuchungen, die zu DDR-Zeiten angefertigt wurden, blieben unveröffentlicht oder wurden bereits in ihrem Entstehungsprozess behindert.[77] Und auch der Parteiapparat produzierte seine eigenen Wahrnehmungslücken: So wurde ein entscheidender Informationsbericht von Krenz an Honecker aus dem Jahr 1985 vor der Weiterleitung an den Staatsratsvorsitzenden um wesentliche Hinweise zusammengestrichen; dies galt auch für die Tatsache, dass »faschistische Lieder gesungen bzw. Losungen mit neofaschistischem Charakter und des Antisemitismus« registriert worden waren.[78] Die größte Gefahr sah die Parteiführung aufgrund ihres ideologischen Abgrenzungs-Imperativs in deutsch-deutschen Kontakten oder in oppositionellen Strömungen. Während die Rufer von Parolen wie »Suhl grüßt den FC Bayern München« blitzschnell kriminalisiert wurden, blieb mancher Gewalttäter unbehelligt, da er durch das Raster der staatlichen Aufmerksamkeit fiel. Eine öffentliche Diskussion der Problematik unterblieb bis zum Ende des SED-Regimes.

4. Seit 1990 – Gewaltprävention in der Transformation

Man war in west- wie ostdeutschen Städten und Stadien bereits einiges gewohnt; dennoch überraschte das Ausmaß der Fan-Gewalt seit dem Mauerfall. Als eine Polizeikugel am 3. November 1990 den FC Berlin-Anhänger Mike Polley traf, war hiermit nicht nur ein neuer Höhepunkt in der Konfrontation zwischen Polizei und Fußballfans erreicht. Der tödliche Schuss beendete auch abrupt die Vorbereitungen für das geplante »Fest des deutschen Fußballs«. Eigentlich hatten Mitte November der Deutsche Fußballverband der DDR (DFV) und der Deutsche Fußballbund (DFB) den Zusammenschluss ihrer Organisationen und damit die gesellschaftliche Vereinigung zwischen Ost und West in der populärsten deutschen Sportart feiern wollen. Stattdessen wurden das »Vereinigungsländerspiel« zwischen den Fußballnationalmannschaften der DDR und der Bundesrepublik im Leipziger Zentralstadion sowie der Festakt eilig abgesagt, denn Sportfunktionäre und Ordnungskräfte hatten Angst vor weiteren unkalkulierbaren Gewaltakten.[79] Der fatale Schuss eines sich bedroht fühlenden Polizeibeamten, der am Rand eines Spiels des FC Berlin gegen den FC Sachsen mit seinen Kollegen am Bahnhofsgelände in Leipzig-Leutzsch von aggressiven Hooligans umringt worden war, illustrierte auch die Hilflosigkeit, mit der Sicherheitskräfte in den ersten Monaten nach der Maueröffnung auf die Eruption von Gewalt vor allem der ostdeutschen Fan-Szene reagierten. Doch nicht nur ostdeutsche Fans nutzten das »Kontrolloch«,[80] das nach dem Zerfall des SED-Regimes entstanden war – auch westdeutsche Hooligans wurden von der vermeintlichen Rechtlosigkeit im Osten angezogen.[81] Die Folge war eine Eskalation der Gewalt bei Randalierern wie bei Sicherheitskräften: Hooligans verwüsteten Innenstädte und griffen sowjetische Soldaten an. Ein nervös gewordener Polizist hatte bereits am 2. September 1990 bei Ausschreitungen am Rande einer Begegnung des 1. FC Lokomotive Leipzig gegen den FC Bayern München zur Waffe gegriffen und einen Randalierer getroffen.[82]

(Bundesarchiv, Bild 183-1990-0526-010,

Foto: Jan Peter Kasper)

Die Vorfälle im Fußball-Umfeld korrespondierten mit einer Zunahme von Gewalttaten und Rechtsextremismus im gesamten Bundesgebiet und speziell in den neuen Bundesländern seit der Wiedervereinigung.[83] Das Ausmaß des Gewaltpotentials als »der folgenreichsten Handlungsebene des Rechtsextremismus« stieg Anfang der 1990er-Jahre »rapide« an, und zwar von 178 Delikten im Jahr 1990 auf 849 im Jahr 1991 und auf einen Höhepunkt von 1.485 im Jahr 1992. Kamen 1999 in den westlichen Bundesländern 0,68 rechtsextremistische Gewalttaten auf 100.000 Einwohner, so lag der entsprechende Wert in den neuen Bundesländern bei 2,19. Angesichts des sehr unterschiedlichen Ausländeranteils in dieser Zeit, der im Westen bei 8 bis 15 Prozent und in den östlichen Ländern zwischen 1,5 und 2,3 Prozent der Bevölkerung rangierte, wurde hier offenbar, »wie sehr fremdenfeindliche Gewalttaten ein besonderes ostdeutsches Phänomen darstellen«.[84] Für den Kontext des Fußballs ist nun die in den Statistiken besonders ausgewiesene Gruppe der gewaltgeneigten Skinheads bedeutsam, da diese unter den Fans der 1990er-Jahre sehr präsent waren. Hier wuchs die relevante Personengruppe von 4.200 im Jahr 1991 auf 9.000 im Jahr 1999 kontinuierlich an, wobei die Hälfte des Potentials in den neuen Bundesländern verortet wurde.[85]

Dementsprechend befassten sich zahlreiche wissenschaftliche oder populärwissenschaftliche Studien Anfang der 1990er-Jahre speziell mit Hooligans und verwandten Erscheinungen im ostdeutschen Jugend-Milieu.[86] Die Ursachen für die höhere Gewaltbereitschaft im Osten sind insgesamt umstritten geblieben. Doch ist es sicher sinnvoll, mit Blick auf die Fankultur im Osten die Folgen des Vereinigungs- und Transformationsprozesses im Sport in die Kausalkette einzubeziehen. Neben dem Institutionentransfer von West nach Ost stand der ostdeutsche Fußball vor der Herausforderung, die für die Bundesliga wichtigen Kommerzialisierungsschübe nahezu unvorbereitet mitzuvollziehen und so einen »doppelten Umbruch«[87] bewältigen zu müssen. Zudem wurden zahlreiche DDR-Spieler rasch von westlichen Profiklubs eingekauft. Doch war es nicht allein die Spieler-Abwanderung gen Westen, die dem ostdeutschen Fußball vielerorts das Genick brach, sondern vor allem die Schwierigkeit, einen reibungslosen Übergang vom Staatssport zu freiem Vereinswesen und kommerzieller Professionalisierung zu bewältigen. Dynamo Dresden, vor 1989 aus Sicht Einheimischer für die Stadt so »wichtig wie die Semperoper«,[88] tauchte zwischenzeitlich aufgrund eines Zwangsabstiegs in die 3., später sogar in die 4. Liga ab. Der Dresdner Fan-Anhang, zu DDR-Zeiten im Vergleich mit den Berliner und Leipziger Gruppierungen als recht friedlich geltend, bildet neuerdings einen Problemschwerpunkt der gewalttätigen Szene.[89] Das Koordinatensystem der gesamtdeutschen Bundesliga, innerhalb dessen die ostdeutschen Traditionsklubs mehrheitlich in die Unterklassigkeit abrutschten, bot offenbar einen Nährboden für die Fortsetzung und Steigerung der Gewalt im ostdeutschen Fan-Milieu.

Zudem nutzten die Neonazi-Organisationen der alten Bundesrepublik rasch die Expansions-Gelegenheit, die sich durch den Mauerfall bot: So entstanden zahlreiche neue »Nationale Kameradschaften«, deren Zahl 1999 bei 150 lag. Wiederum gab es einen Schwerpunkt in den östlichen Bundesländern: Dort waren Ende der 1990er-Jahre fast die Hälfte der bekannten 2.400 »Neonazis« aktiv.[90] Bereits 1990 hatte Michael Kühnen einen »Arbeitsplan Ost« entworfen, um das Potential der neuen Bundesländer abzuschöpfen. Mit ausgiebigen Werbetouren in der ehemaligen DDR war er sehr erfolgreich. Dies deckt sich mit Beobachtern der Fan-Szene im Osten, die konstatieren, dass besonders in Dresden Teile der Hooligan-Gruppen seit den 1990er-Jahren eine »gemeinsame Geschichte mit rechten Kameradschaften« haben.[91]

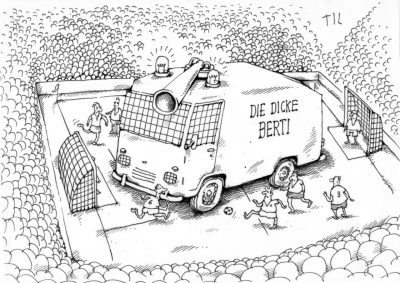

(© Til Mette)

Die folgende Dekade war angesichts dieser Entwicklungen eine Phase der sicherheitspolitischen Aufrüstung gegenüber der Fan-Szene. Bereits der 1990 vorgestellte Endbericht der »Unabhängigen Regierungskommission zur Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt«[92] hatte Ausführungen über Sicherheit im Stadion enthalten, die sich aufgrund des Entstehungszeitraums des Berichts jedoch nur auf die Zeit vor der Vereinigung bezogen. Zum Unmut von Sozialwissenschaftlern wie Gunter A. Pilz, der eine entsprechend scharfe Kritik an dem Endbericht formulierte, dominierten darin überwiegend die »von den Polizeipraktikern vorgeschlagenen individualistisch-repressiven Lösungen«.[93] Pilz verwies darauf, dass Eskalationen häufig auch eine Folge der polizeilichen Aufrüstung seien und dass im »Brokdorf-Beschluss« des Bundesverfassungsgerichts[94] die Polizei ausdrücklich zu deeskalierenden und präventiven Maßnahmen verpflichtet worden war. Als besonders sensibles Thema wertete Pilz zudem die Forderung der Regierungskommission nach einer »Hooligankartei«, da ein Wissen um eine Registrierung die »Krawallbereitschaft« nur erhöhen werde.[95]

Doch im Angesicht der veränderten Bedrohungslage agierten Politik und Sicherheitsbehörden nun schnell und zielgerichtet: Die Ständige Konferenz der Innenminister und Innensenatoren der Länder rief 1991 eine »Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze« (ZIS) ins Leben, die die Aktivitäten entsprechender Landesinformationsstellen (LIS) sammelte und koordinierte. Zentraler Standort wurde das Landeskriminalamt in Düsseldorf, da in Nordrhein-Westfalen die meisten Bundesligavereine angesiedelt waren. Dieser Standort war gleichzeitig ein Beleg dafür, dass bei aller auffälligen Gewalt im Osten die Fan-Randale ein akutes gesamtdeutsches Problem geblieben war. Beim Bundeskriminalamt erfolgte 1994 dann tatsächlich die Einrichtung der umstrittenen »Hooligankartei«, seitdem bekannt als Datei »Gewalttäter Sport«, die vor allem Eingriffe in den Verkehr, Haus- und Landfriedensbruch, Raub- und Diebstahldelikte sowie Volksverhetzungen im Rahmen von Sportveranstaltungen erfasste. Der Zweck der Datei war, gemäß ihrer Errichtungsanordnung, in erster Linie präventiv.[96] Die Planung eines effektiven Polizeieinsatzes bei einer sportlichen Großveranstaltung sollte demnach auf der Auswertung zuverlässiger Daten basieren, mit deren Hilfe sich Gewalttäter schneller identifizieren ließen. Kritiker aus Politik, Wissenschaft und Fan-Kreisen sahen hingegen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung sowie Prinzipien des Datenschutzes verletzt. Strittig war von Beginn an vor allem die Erfassung von Personen im Zusammenhang mit Bagatelldelikten wie Beleidigungen und kleineren Sachbeschädigungen.[97] Zudem entzündete sich die Kritik am als ausufernd empfundenen Umfang des gespeicherten Personenkreises, der nicht nur rechtskräftig verurteilte Straftäter dauerhaft festhielt, sondern auch lediglich beschuldigte oder verdächtige Fans und solche, die in eine Personenkontrolle geraten waren.[98] Neben Angaben wie Name und Geburtsdatum wurden darüber hinaus persönliche Eigenheiten wie Spitznamen, Tätowierungen, sprachliche und körperliche Merkmale und Fangruppen-Zugehörigkeit abgespeichert.

Der außerordentliche Umfang der Datei »Gewalttäter Sport« lässt sich im Vergleich mit anderen »Gewalttäter-Dateien« ablesen, die ebenfalls als Bestandteil des polizeilichen Informationssystems (INPOL) geführt werden. Umfasste die Datei »Gewalttäter Personenschutz« im Jahr 2010 insgesamt 119 Personen, die Datei »Gewalttäter politisch motivierter Ausländerkriminalität« 228 Personen, die Datei »Gewalttäter rechts« 1.334 Personen sowie die Datei »Gewalttäter links« 2.173 Personen, so enthielt die Datei »Gewalttäter Sport« 12.725 personenbezogene Einträge. Zudem ist der Informationsbestand ständig angewachsen: Waren es 1999 noch 2.242 Registrierte, so zählte die Datei bei der WM 2006 bereits 9.399 Personen, 2012 waren es 13.032.[99] Ein weniger expansives Vorgehen würde nach Meinung von Experten »das Klima zwischen Sicherheitsbehörden und Fußballanhängern entspannen« und »zu einer Entkriminalisierung der großen Masse an Fußballfans führen«.[100] Aus Polizeisicht wird hingegen auf eine zurückhaltende Handhabung bei der Speicherung verwiesen sowie auf Verwaltungsgerichtsurteile, die die Rechtmäßigkeit polizeipräventiver Maßnahmen bestätigten.[101] Zudem gilt speziell für den harten Kern der Hooligan-Szene der Befund, dass die Gewalttäter, die bei Sportveranstaltungen auffallen, auch in ihrer sonstigen Lebensführung häufig kriminell werden: So hielt eine Studie aus dem Jahr 2001 fest, dass ein Großteil der untersuchten Hooligans notorisch in strafrechtlich relevante Delikte außerhalb des Fan-Milieus verwickelt war, wozu vor allem Eigentumsdelikte, Körperverletzung und Drogenkonsum zählten; zudem gab es Verbindungen zur Zuhälter-Szene und dem »allgemeinen kriminellen Milieu«.[102]

Seit der Eskalation der Gewalt nach 1990 verstärkte der DFB systematisch seine anti-rassistischen Bemühungen. Unter den zahlreichen Gewaltereignissen der frühen 1990er-Jahre lösten vor allem die massiven Angriffe auf ein Asylbewerberheim in Rostock-Lichtenhagen im August 1992 durch einen lokalen Mob einen Schub aus. Es ist nicht bekannt, welche Wirkung es auf den DFB hatte, dass ein schwer angetrunkener Rostocker ausgerechnet im Fan-Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft zum visuellen Inbegriff der Pogrome wurde, wie er in eingenässter Jogginghose und die Hand zum Hitlergruß erhoben als Schaulustiger die Hatz begleitete. Das entsprechende Pressefoto erlangte schnell popkulturellen Status, schien es doch das perfekte Symbol einer nur allzu bekannten, verheerenden Trias zu sein – Alkohol, Fußball, Rechtsradikalismus. Das Bild ist zweifellos ein gutes Beispiel für die ikonisch verdichtende Aussage mancher Pressefotos, bei denen die Botschaft des Bildes nicht zwangsläufig deckungsgleich mit den konkreten Begebenheiten ist: In diesem Fall war ein Zusammenhang der gewaltsamen Übergriffe in Rostock mit einem Fußballspiel oder einer Fan-Gruppierung nicht vorhanden.[103]

(picture alliance/dpa/Dieter Roosen)

Als sichtbares Zeichen gegen die Vorfälle von Rostock-Lichtenhagen startete die Fußball-Bundesliga in der Saison 1992/93 eine ungewöhnliche Aktion: Sämtliche Bundesligisten ersetzten die jeweilige Trikotwerbung ihrer Sponsoren am letzten Spieltag der Hinrunde durch den Slogan »Mein Freund ist Ausländer« – eine Übereinkunft, bei der auch die betroffenen Werbefirmen klaglos mitspielten. In Anlehnung an die öffentliche Positionierung von Lothar Matthäus aus dem Jahr 1983 (s.o., Kap. 2) hatten zudem bereits 1990 Anthony Yeboah (Eintracht Frankfurt), Souleyman Sané (SG Wattenscheid 09) sowie Anthony Baffoe (Fortuna Düsseldorf) in der »Bild«-Zeitung einen offenen Brief veröffentlicht. Anders als Matthäus, der sich verbal schützend vor die türkische Minderheit gestellt hatte, sprachen die drei populären Spieler nun auch in eigener Sache: »Wir schämen uns für alle, die gegen uns schreien.«[104]

Einen grundlegenden Wandel erlebte jetzt vor allem die Einstellung des DFB zu den Fan-Projekten, mit denen der Verband bereits während der WM 1990 bei der Betreuung der deutschen Fans im Ausland erfolgreich kooperierte. Das gestiegene Gewalt-Level in Bundesligastadien seit 1990 setzte den DFB in dieser Hinsicht weiter unter Handlungsdruck. Eine Signalwirkung hatten hierfür die Gewaltakte beim Europapokalspiel Dynamo Dresden gegen Roter Stern Belgrad im März 1991, das Spiel musste abgebrochen werden. Es herrschte die Sorge, dass nun auch – wie einst bei Liverpool nach dem Heysel-Desaster – ein längerer Ausschluss vom Pokal drohte. Eine Arbeitsgruppe aus DFB, DSB, dem Deutschen Städtetag, den Konferenzen der Innen-, Jugend- und Sportminister, dem Bundesministerium des Innern sowie dem Bundesministerium für Frauen und Jugend erarbeitete das im Dezember 1992 vorgelegte »Nationale Konzept Sport und Sicherheit« (NKSS): Neben Sicherheits-Standards in Bezug auf Arenen und Ordnerdienste und die ausgebaute Sanktion der Stadionverbote standen hier die Fan-Projekte im Vordergrund. Anders als die Vorläufer seit den 1980er-Jahren sollten diese nun jedoch vereinsunabhängig geführt werden, was vor allem eine Herausforderung für die Finanzierung darstellte, die sich fortan zu einem Drittel auf DFB/DFL, Land und Kommunen verteilen sollte. In Frankfurt a.M. wurde zudem im August 1993 eine »Koordinationsstelle Fanprojekte« (KOS)[105] installiert. Der organisierte Fußball nahm damit für sich in Anspruch, dass Deutschland das »einzige Land der Welt« sei, das sich eine solch elaborierte Fan-Betreuung leiste.[106] Auch in den neuen Bundesländern entstanden nach und nach Fan-Projekte – in den 1990er-Jahren an den Standorten Magdeburg, Jena und Leipzig, Aue, Zwickau, Cottbus und Dresden.[107]

Die Sozialpädagogik der Fan-Arbeit konzentriert sich auf eine Mischung aus Prävention und Intervention: So möchte man Verantwortungsgefühl und einen gesunden Lebensstil von Jungen und Mädchen fördern, politische Bildung etwa durch Gedenkstättenfahrten unterstützen sowie frühzeitig durch gezielte »Beziehungsarbeit« in die Szene mögliche Gewaltfaszination erkennen und gegen Gewalttaten auch direkt vorgehen, etwa mit einer Anzeige.[108] Doch während der Sport fortan eine verlässliche finanzielle Stütze ihrer Arbeit darstellte, litten die Fan-Projekte immer wieder unter Finanzierungsproblemen von Seiten der Länder. Insbesondere dann, wenn akute Brennpunkte beseitigt waren, blieb auch das Geld aus. »Keine Gewalt, kein Job« lautete die etwas zynische, allerdings aus Erfahrung gewonnene Faustregel einiger Sozialarbeiter.[109] Am 21. Juni 1998 erlebte das Ansehen des deutschen Fußballs seinen nächsten Tiefpunkt: Auf den Tag genau zehn Jahre nach der Hafenstraßen-Prügelei bei der EM 1988 wurde der französische Gendarm David Nivel von deutschen Hooligans beinahe totgeschlagen. Bis heute ist der ehemalige Polizist, der die Zugangswege zum Stadion in Lens sicherte, als die bundesdeutsche Elf dort bei der EM 1998 auf Jugoslawien traf, gesundheitlich massiv eingeschränkt. Nach dieser Gewalttat erhielt die Arbeit der Fan-Projekte in Deutschland wieder mehr Unterstützung durch die regionale Politik.

Ins Zentrum der Reformen zum Abbau von Gewalt traten auch die Stadien selbst, speziell die Bemühungen, bauliche Strukturen so zu verändern, dass sie kein bedrohliches Gedränge provozierten: Denn am 15. April 1989 waren 96 Menschen im Hillsborough Stadium in Sheffield bei einer Massenpanik umgekommen. Obgleich sich international Zwischenfälle mit weitaus größeren Opferzahlen ereignet hatten[110] – so waren am 20. Oktober 1982 im Moskauer Luschniki-Stadion bei einer Begegnung des HFC Haarlem gegen Spartak Moskau mehr als 300 Menschen zu Tode gequetscht worden, was die Sowjetführung allerdings vertuschte –, gingen von Heysel und Hillsborough die stärksten Impulse für eine weltweite Umgestaltung der Arenen aus. Entsprechende Vorgaben von FIFA und UEFA, die vor allem eine »Versitzplatzung« anstrebten, korrespondierten hierbei mit den wirtschaftlichen Interessen der Profivereine: Durch den medialen und kommerziellen Aufschwung des Profifußballs der 1990er-Jahre richtete sich das Marketing nun verstärkt auf ein Großfamilienpublikum; zudem wurden komfortable Tribünen für »zahlungskräftige VIPs« errichtet.[111] Für viele Fußball-Anhänger zerstörten diese Änderungen jedoch die überkommene Stadion-Atmosphäre. So hatte auch die Soziologie bereits mit Blick auf die von der Gewaltkommission vorgeschlagenen Reformen moniert, dass man aus Orten »jugendkulturellen Auslebens« nunmehr »einen von der Polizei überwachten, kontrollierten, besetzten Raum« mache. Die unvergleichbare Stimmung der Fankurven könne nur im Stehen erzeugt werden, deshalb sollten mindestens 10 Prozent Stehplätze erhalten bleiben.[112] Seitdem haben sich Fan-Initiativen immer wieder dafür eingesetzt, die als solche empfundene Gentrifizierung der Fußballstadien zu stoppen, und schalteten sich in die sozialräumliche Gestaltungsfrage aus Sicht der Nutzer ein.[113]

Seit der Verabschiedung des NKSS verfügt der DFB zudem über die scharfe Waffe der »Stadionverbote«. Diese sind zunächst ein zivilrechtliches Instrument der Vereine und des DFB, denn der Erlass und die Durchsetzung liegen beim Inhaber des Hausrechts. Ihre potentielle Wirksamkeit wird daraus abgeleitet, dass auch Gewalttäter grundsätzlich fußballinteressiert sind und eine Aussperrung vom Spielgeschehen zu vermeiden suchen. Darüber hinaus ermächtigen sich die Vereine und der DFB gegenseitig zur Verhängung überörtlicher, d.h. bundesweiter Stadionverbote in schweren Fällen. Bei dieser Sanktionsform gibt es auch eine wirksame Rückkoppelung mit der Polizei. So erhält die ZIS vom DFB entsprechend aktualisierte Namenslisten, die Eingang in die Datei »Gewalttäter Sport« finden. Eine weitere Übermittlung personenbezogener Daten zwischen privatem und öffentlichem Bereich erfolgt offiziell nicht.[114] Der Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte erhob hingegen den Vorwurf, dass die Vereine »in der Vergangenheit sehr fahrlässig mit diesem für die Fans bedrohlichen und damit zentralen Instrument« umgegangen seien; sie hätten »Vorschläge der Polizei oft ohne Rücksprache mit den Betroffenen zur Grundlage eines langjährigen Stadionverbots« gemacht.[115] Die Interaktion zwischen Sport und Staat bedarf hier noch der näheren Erforschung.

Eine neue Bewährungsprobe für den deutschen Fußball kündigte sich am 9. Juli 2000 mit der Entscheidung der FIFA an, Deutschland als Gastgeberland der Fußball-WM 2006 zu bestimmen. Das Thema Fußball drängte dadurch anders in die Öffentlichkeit, als man es bis dahin gewohnt war: Zu beobachten war zunächst einmal ein starker akademischer Aufschwung in der Befassung mit der deutschen Fußballvergangenheit, insbesondere mit der Zeit des Nationalsozialismus. Diese Konjunktur wurde gezielt gefördert durch eine vom DFB initiierte Auftragsforschung und eine Offensive in der Erinnerungskultur.[116] Der Verband schuf hierbei einen Konnex zwischen historischer Forschung, Erinnerungsarbeit und aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen. Implizit lag dem die Idee zugrunde, dass die Beschäftigung mit der NS-Zeit zur Eindämmung von Gewalt beitragen könne.

Einen breiten Raum nimmt mittlerweile in der Präventionsarbeit auch das Stiftungswesen des DFB ein. So wurde 2005 mit dem »Julius-Hirsch-Preis«, der eines in Auschwitz ermordeten jüdischen Nationalspielers gedenkt, eine Auszeichnung geschaffen, die Personen oder Organisationen ehrt, die sich für Freiheit, Toleranz und Menschlichkeit einsetzen. Bereits im Jahr 2000 hatte der DFB die »Daniel-Nivel-Stiftung« zur Gewaltprävention ins Leben gerufen: Ihre Aufgabe ist es, die Ursachen fußballorientierter Gewalt zu ergründen sowie den Opfern solcher Gewaltdelikte zu helfen. Der DFB selbst besitzt inzwischen eine Abteilung für »gesellschaftliche Verantwortung« inklusive einer Stelle, die sich mit Rechtsextremismus und Diskriminierung beschäftigt. Auch aktuellen Entwicklungen passte sich der DFB schnell an: So fördert seit Mai 2015 die »Egidius-Braun-Stiftung« des Verbandes mit dem Projekt »1:0 für ein Willkommen« (inzwischen gefolgt von »2:0 für ein Willkommen«) diejenigen Vereine, die sich für Geflüchtete einsetzen.[117] Im Jahr 2016 hat der DFB seine einzelnen Maßnahmen in einem Gesamtkonzept gebündelt – mit dem Ziel, einen Fußballsport zu entwickeln, der »Vielheit, Teilhabe und Anerkennung als Werte« verkörpert, um damit Gewalt gegen Minderheiten die Legitimation zu entziehen.[118]

Der entscheidende Wandel der Gewaltprävention im deutschen Fußball erfolgte im Zuge des Vereinigungsprozesses nach 1990. Ein Problemstau hatte sich bereits seit Längerem sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR ergeben, ohne dass systematische Gegenmaßnahmen eingeleitet worden waren. Demgegenüber erfolgte in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre der Anstoß zu einer Vielzahl neuer Formen der Gewaltbekämpfung: Die Sicherheitsbehörden nahmen nun die Fan-Szene mit der Datei »Gewalttäter Sport« großflächig ins Visier, der DFB wiederum legte seine Skepsis gegenüber den engagierten Fan-Projekten ab und unterstützt sie seitdem als Agenten einer »sanften gesellschaftlichen Kontrolle« sowie als zusätzliches Kommunikationsnetz zur Fußballbasis.

Politik, Medien und Wirtschaft interessieren sich in der Regel für den Sport, »weil sie sich für das Publikum des Sports interessieren«.[119] Wurden die Fans in früheren Jahrzehnten noch primär als Ticket-Käufer und Adressaten von Werbebotschaften betrachtet, sind sie nun auch für sozialpädagogische Bemühungen und deren Popularisierung seitens Wissenschaft und Politik als relevante gesellschaftliche Gruppe in den Blick gekommen. Projizierte die Öffentlichkeit in der Vergangenheit gern ihre Gefühle und Wünsche auf die Nationalspieler, sodass die »Helden von Bern« bis in die Gegenwart als vermeintliche Inkarnation des deutschen »Wirtschaftswunders« gelten,[120] so sind es heute vermehrt die Fußball-Anhänger, die stellvertretend für den Zustand der Gesellschaft stehen. Nicht zufällig wurde der fröhliche Fußball-Nationalismus bei der WM 2006 als »Normalisierung« des deutschen Nationalgefühls gedeutet. Folgt man Darstellungen von Fan-Experten, finden sich auf der anderen Seite sämtliche gesellschaftlichen Integrationsprobleme im Kosmos des Fußballstadions wieder, die gleichzeitig ein Gewaltpotential bergen: Rassismus, Ausländer- bzw. Fremdenfeindlichkeit, Homophobie, Antisemitismus sowie Sexismus. Konsequenterweise setzen hier breitgefächerte pädagogische Einwirkungsversuche an, die mittlerweile eine regelrechte »Antidiskriminierungs-Kultur« in der Fan-Szene hervorgebracht haben.[121]

Der DFB hat diese Aufwertung des Fußballs als gesellschaftspolitischer Resonanzraum dankbar angenommen und durch eigene Initiativen weiter ausgebaut. Auch in den Augen zahlreicher Soziologen und Politiker gilt der Fußball zunehmend als Integrationsinstrument par excellence. Das war nicht immer so. Noch zu Beginn der 1990er-Jahre hatte Gunter A. Pilz in seiner scharfen Kritik an den Ergebnissen der Gewaltkommission auch deren Überlegungen zum Fußballspiel als »sozialem Training« scharf zurückgewiesen: Aufgrund ihrer Leistungs- und Erfolgsorientierung würden »Fußballvereine sich eher als Sozialisationsinstanzen der Unfairneß, denn des Fair play erweisen«, warnte er.[122] Hingegen mehren sich heute die Stimmen, die den Breitensport im Fußball als vorzügliches sozialpolitisches Wirkungsfeld preisen: Denn in der Tat bilden die fast 60.000 Mannschaften in über 25.000 Vereinen mit ihren 80.000 Spielen, die an jedem Wochenende der Saison stattfinden, eine »sozial konkurrenzlose Kontaktfläche zwischen den gesellschaftlichen Gruppen und zwischen Einzelnen«.[123] Die Sportsoziologie hebt auch das Ehrenamt im Sport als ideale »Schule der Demokratie« hervor.[124] Angesichts so viel gesellschaftlichen Mehrwerts bleibt jedoch festzuhalten, dass das Ausgangsproblem aller sicherheitspolitischen und pädagogischen Entwürfe – brutale Ausschreitungen von Fußballfans – erhalten geblieben ist. Die Gewalt, die im »Prozess der Zivilisation«[125] durch das Spiel und seine Regeln in eine Kulturform gegossen worden war, an der man als Zuschauer nur vermittelt partizipierte, hat sich – so der Eindruck – mit der modernen Fan-Randale in eine direkte Konfrontation zurückverlagert, die seitdem und wohl auch künftig das Spiel begleiten wird.

Anmerkungen:

[1] Tobias Werron, Der Weltsport und sein Publikum. Zur Autonomie und Entstehung des modernen Sports, Weilerswist 2010.

[2] Stephen Wagg/David L. Andrews (Hg.), East plays West. Sport and the Cold War, London 2007; Uta Andrea Balbier, Kalter Krieg auf der Aschenbahn. Der deutsch-deutsche Sport 1950–1972. Eine politische Geschichte, Paderborn 2007.

[3] Kurt Möser, Fahren und Fliegen in Frieden und Krieg. Kulturen individueller Mobilitätsmaschinen 1880–1930, Heidelberg 2009, S. 117.

[4] Historical Social Research/Historische Sozialforschung 32 (2007) H. 1: Sport und Diktatur: Zur politischen und sozialen Rolle des Sports in den deutschen Diktaturen des 20. Jahrhunderts, hg. von Jutta Braun und René Wiese.

[5] Zum Umfang der »Doping-Prozesse« vgl. Klaus Marxen/Gerhard Werle/Petra Schäfter, Die Strafverfolgung von DDR-Unrecht. Fakten und Zahlen, Berlin 2007. Gleichzeitig führte das Bundesverwaltungsamt eine neue, sportbezogene Opferkategorie ein, diejenige des »staatlich anerkannten Dopingopfers«.

[6] Gunter Pilz u.a., Sport und Gewalt. Berichte der Projektgruppe »Sport und Gewalt« des Bundesinstituts für Sportwissenschaft, Schorndorf 1982.

[7] Hierauf weist mit Beispielen hin: Robert Claus, Hooligans. Eine Welt zwischen Fußball, Gewalt und Politik, Göttingen 2017, S. 28.

[8] Clemens Kech, Heysel and its Symbolic Value in Europe’s Collective Memory, in: Wolfram Pyta/Nils Havemann (Hg.), European Football and Collective Memory, Basingstoke 2015, S. 152-170.

[9] Vgl. die Sammlung der entsprechenden Schlagzeilen und Kommentare (west)europäischer Zeitungen vom 30. Mai 1985 ebd., S. 163.

[10] Eckart Conze, Die Suche nach Sicherheit. Eine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis in die Gegenwart, München 2009; ders., Sicherheit als Kultur. Überlegungen zur einer »modernen Politikgeschichte« der Bundesrepublik Deutschland, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 53 (2005), S. 357-380.

[11] So die Einschätzung von Andreas Klose, 25 Jahre Gewaltprävention – Gewalt im Sport am Beispiel Fußball, in: Stephan Voß/Erich Marks (Hg.), 25 Jahre Gewaltprävention im vereinten Deutschland – Bestandsaufnahme und Perspektiven. Dokumentation des Symposions an der Alice Salomon Hochschule in Berlin am 18. und 19. Februar 2016 in zwei Bänden, Bd. I, Berlin 2016, S. 338-367, hier S. 338.

[12] Beispiele sind hierbei die Drogen-Szene, aber auch politischer Extremismus und die Kreise der »Sympathisanten«.

[13] Kurt Möller (Hg.), Dasselbe in grün? Aktuelle Perspektiven auf das Verhältnis von Polizei und sozialer Arbeit, Weinheim 2010.

[14] Michael Gabriel, Fußballfans sind keine Verbrecher!? Das schwierige Verhältnis zwischen Polizei und Fanprojekten, in: Möller, Dasselbe in grün? (Anm. 13), S. 47-55, hier S. 51.

[15] Grundsätzlich zu diesem Mechanismus: Friedhelm Neidhardt, Gewalt und Gegengewalt. Steigt die Bereitschaft zu Gewaltaktionen mit zunehmender staatlicher Kontrolle und Repression?, in: Wilhelm Heitmeyer/Kurt Möller/Heinz Sünker (Hg.), Jugend – Staat – Gewalt. Politische Sozialisation von Jugendlichen, Jugendpolitik und politische Bildung, Weinheim 1989, S. 223-243.

[16] Karl-Heinrich Bette, Beobachtungs- und Reflexionsdefizite im Sportsystem, in: Joachim Winkler/Kurt Weis (Hg.), Soziologie des Sports. Theorieansätze, Forschungsergebnisse und Forschungsperspektiven, Opladen 1995, S. 75-89, hier S. 76 (Hervorhebung im Original).

[17] Nils Havemann, Samstags um halb 4. Die Geschichte der Fußballbundesliga, München 2013, S. 226-230.

[18] Rudolf Oswald, »Fußball-Volksgemeinschaft«. Ideologie, Politik und Fanatismus im deutschen Fußball 1919–1964, Frankfurt a.M. 2008, bes. S. 216ff. sowie S. 252ff.

[19] Ebd., S. 252ff.

[20] Havemann, Samstags (Anm. 17), S. 229.

[21] Ebd., S. 229f.

[22] Ebd.

[23] Begriff bei Wray Vamplew, Sports Crowd Disorder in Britain, 1870–1914: Causes and Controls, in: Journal of Sport History 7 (1980) H. 1, S. 5-20, hier S. 11.

[24] Gemeinsame Erklärung der Leitung der BPO, BGL, BSG und des Werkleiters des VEB Automobilwerk Eisenach zu den Vorkommnissen des Qualifikationsspiels zwischen Motor Wema Plauen und Motor Eisenach am 16.6.1963 in Rudolstadt. Bundesarchiv, Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR (SAPMO), DY 12/5335. Die Fankultur in der DDR wurde untersucht in einem abgeschlossenen Projekt zum DDR-Fußball (2014–2016), durchgeführt vom Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam, dem Zentrum deutsche Sportgeschichte Berlin-Brandenburg und der Universität Münster.

[25] So die Bewertung von Thomas König, Fankultur. Eine soziologische Studie am Beispiel des Fußballfans, Münster 2002, S. 70.

[26] Hartmut Gabler/Hans-Joachim Schulz/Robert Weber, Zuschaueraggressionen – eine Feldstudie über Fußballfans, in: Pilz u.a., Sport und Gewalt (Anm. 6), S. 23-59.

[27] Christoph Biermann, Als der Fußball noch nicht modern war, in: Spiegel Online, 23.3.2012.

[28] Kurt Weis, Fußballrowdytum – Zur räumlichen und rituellen Beschränkung eines sozialen Problems, in: Laszlo Vaskovics (Hg.), Die Raumbezogenheit sozialer Probleme, Opladen 1982, S. 291-309, hier S. 296ff.

[29] Im August 1986 prügelten Fans, die »Presswerker« des in der Amateurliga kickenden SC Opel Rüsselsheim, einen 19-jährigen Punker zu Tode. Ein Fan des 1. FC Saarbrücken wurde am 14. September 1988 offenbar von einem Mitglied der Gladbacher Hooligans »Sturmtruppen« totgeschlagen. Claus, Hooligans (Anm. 7), S. 31, S. 49f.

[30] Als Beispiel für die Selbstbezeichnung nennt König den verbreiteten Schlachtruf: »Wir sind keine Fußballfans – wir sind deutsche Hooligans.« Vgl. König, Fankultur (Anm. 25), S. 69ff.

[31] Titus Simon, Raufhändel und Randale. Sozialgeschichte aggressiver Jugendkulturen und pädagogischer Bemühungen vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Weinheim 1996, S. 129f.

[32] Zit. nach Claus, Hooligans (Anm. 7), S. 45.

[33] »Wir bringen Euch alle um«, in: Spiegel, 5.12.1988, S. 49-58.

[34] Hartmut Gabler, Aggressive Handlungen im Sport. Ein Beitrag zur theoretischen und empirischen Aggressionsforschung, Schorndorf 1987.

[35] Erwin Hahn u.a., Gutachten »Darstellung von Gewalt im Sport, in den Medien und ihre Auswirkungen«, in: dies., Fanverhalten, Massenmedien und Gewalt im Sport, Schorndorf 1988, S. 53-84.

[36] Vgl. Wilhelm Heitmeyer, Rechtsextremistische Orientierungen bei Jugendlichen. Empirische Ergebnisse und Erklärungsmuster einer Untersuchung zur politischen Sozialisation, Weinheim 1992, S. 109.

[37] Den Ergebnissen Heitmeyers standen zum Teil diejenigen einer Tübinger Untersuchung entgegen; vgl. Josef Held/Hans Horn, Jugend 90. Jugendliche Arbeitnehmer im Kontext der europäischen Entwicklung. Ergebnisse einer regionalen Repräsentativerhebung, Tübingen 1990. Eine weitere grundlegende Studie betont den Einfluss der Peer-groups und Szenen: Benno Hafeneger, Jugend-Gewalt zwischen Erziehung, Kontrolle und Repression. Ein historischer Abriß, Opladen 1994.

[38] Wilhelm Heitmeyer u.a., Die Bielefelder Rechtsextremismus-Studie. Erste Langzeituntersuchung zur politischen Sozialisation männlicher Jugendlicher, Weinheim 1992.

[39] Bodo Mrozek, Das Jahrhundert der Jugend?, in: Martin Sabrow/Peter Ulrich Weiß (Hg.), Das Jahrhundert vermessen. Signaturen eines vergangenen Zeitalters, Göttingen 2017, S. 199-218.

[40] Einteilung bei: Wilhelm Heitmeyer/Jörg-Ingo Peter, Jugendliche Fußballfans. Soziale und politische Orientierungen, Gesellungsformen, Gewalt, München 1988, S. 31ff.

[41] Grußwort Wilhelm Hennes (Sicherheitsbeauftragter des DFB), in: Friedrich-Wilhelm Deiters/Gunter A. Pilz (Hg.), Aufsuchende, akzeptierende, abenteuer- und bewegungsorientierte, subjektbezogene Sozialarbeit mit rechten, gewaltbereiten jungen Menschen – Aufbruch aus einer Kontroverse. Dokumentation eines Workshops aus Anlaß des 10jährigen Bestehens des Fußballfanprojekts Hannover, Münster 1998, S. 9-12, hier S. 11.

[42] Vgl. Gunter A. Pilz, Fans im Sog gesellschaftlicher Kontrolle, in: Peter Becker/Gunter A. Pilz, Die Welt der Fans. Aspekte einer Jugendkultur, München 1988, S. 102-122, hier S. 120ff.

[43] Klaus-Jürgen Bruder u.a., Gutachten »Fankultur und Fanverhalten«, erstellt von Mitgliedern der Projektgruppe Sport und Gewalt des Bundesinstituts für Sportwissenschaft, in: Hahn u.a., Fanverhalten (Anm. 35), S. 11-52, hier S. 12.

[44] Deiters/Pilz, Aufbruch aus einer Kontroverse (Anm. 41); Thomas Schneider, Streetwork im Fan-Milieu – zum Stand der sozialen Arbeit der Fan-Projekte, in: Andreas Klose/Werner Steffan (Hg.), Streetwork und Mobile Jugendarbeit in Europa. Europäische Streetwork-Explorationsstudie, Münster 1997, S. 107-145.

[45] So arbeitete Heitmeyer eng mit dem Fan-Projekt Bielefeld zusammen und dokumentierte dessen Arbeit. Zu Gründung und Profil einiger Fan-Projekte vgl. Michael Löffelholz/Rainer Schwart/Bernd Homann, Soziale Arbeit mit Fußballfans. Deutschlands Fanprojekte im Portrait, hg. von der Koordinationsstelle Fanprojekte bei der Deutschen Sportjugend, Gießen 1994.

[46] Gunter A. Pilz, 10 Jahre Fan-Projekt Hannover: Eine (selbst-)kritische Bestandsaufnahme zur aufsuchenden, »akzeptierenden« Jugendarbeit mit gewaltfaszinierten Fußballfans und Hooligans. Erfahrungen, Enttäuschungen, Ermutigungen, in: Deiters/Pilz, Aufbruch aus einer Kontroverse (Anm. 41), S. 17-40.

[47] Löffelholz/Schwart/Homann, Soziale Arbeit mit Fußballfans (Anm. 45), S. 17, S. 50, S. 108.

[48] Gunter A. Pilz, Fanarbeit und Fanprojekte, in: Deutsche Sportjugend (Hg.), 60 Jahre Deutsche Sportjugend. Statements zur Entwicklung in den Jahren 2000 bis 2010, Frankfurt a.M. 2010, S. 80-89, hier S. 80.

[49] Grußwort Hennes (Anm. 41), S. 9.

[50] »Wenn die Lösung der vielfältigen Probleme der Fans indirekt auch zur Reduktion von Gewalthandlungen führt, dann ist ein zielgruppenorientierter Einsatz von Sozialarbeitern und -pädagogen erforderlich. Dieser Einsatz von Sozialpädagogen könnte dazu beitragen, daß die Jugendlichen in ihrer Freizeit lernen, insbesondere das Bedürfnis nach Erlebnis, Aktivität, Spannung, eigener Wirksamkeit sozial angemessen (gegebenenfalls auch in anderen Feldern) zu realisieren, alternative Interessen aufzubauen, Vorurteile abzubauen u.a.« Gutachten »Sport und Gewalt«, erstellt von den Mitgliedern der Projektgruppe »Sport und Gewalt« des Bundesinstituts für Sportwissenschaft, in: Pilz u.a., Sport und Gewalt (Anm. 6), S. 9-22, hier S. 20.

[51] Grußwort Hennes (Anm. 41), S. 9.

[52] »Sozialarbeit sollte sich niemals in eine Allmachtsfantasie flüchten«. Interview mit dem Erziehungswissenschaftler Thomas Schneider, in: Ronny Blaschke, Angriff von Rechtsaußen. Wie Neonazis den Fußball missbrauchen, Göttingen 2011, S. 204-208, hier S. 204.

[53] Havemann, Samstags (Anm. 17), S. 464.

[54] Zitat aus einem Flugblatt, dokumentiert bei Gerd Dembowski/Jürgen Scheidle (Hg.), Tatort Stadion. Rassismus, Antisemitismus und Sexismus im Fußball, Köln 2002, S. 15.

[55] Gerhard Kromschröder/Hartmut Schwarzbach, »Blut, Blut muß fließen…«, in: stern, 1.9.1983, S. 30-34; Weg zum Fan, in: Spiegel, 31.10.1983, S. 138-142; Nester ausheben, in: Spiegel, 10.10.1983, S. 111-114.

[56] Zit. nach Claus, Hooligans (Anm. 7), S. 48.

[57] Bruder u.a., Gutachten »Fankultur und Fanverhalten« (Anm. 43), S. 23.

[58] Havemann, Samstags (Anm. 17), S. 238f.

[59] So die Einschätzung von Havemann, ebd., S. 234.

[60] Markus Hesselmann/Christopher Young (Hg.), Der Lieblingsfeind. Deutschland aus Sicht seiner Fußballrivalen, Göttingen 2006.

[61] Patrick Murphy/John Williams/Eric Dunning, Football Spectator Behaviour as a European Problem: Some Findings from a Collaborative Cross-Cultural Study of the 1988 European Championships, in: dies., Football on Trial. Spectator Violence and Development in the Football World, London 1990, S. 167-193, hier S. 167.

[62] Ebd., S. 167f.

[63] Zorn und Scham, in: Spiegel, 20.6.1988, S. 206.

[64] Nach der Halbfinal-Niederlage Krawalle in der Hafenstraße – »Skinheads« wollten Bewohner »plattmachen« – 47 Festnahmen, in: Tagesspiegel, 23.6.1988; Murphy/Williams/Dunning, European Problem (Anm. 61), S. 181f.

[65] Schneider, Streetwork (Anm. 44).

[66] Frank Willmann, Stadionpartisanen. Fußballfans und Hooligans in der DDR, Berlin 2007.

[67] Jutta Braun/René Wiese, Doppelpässe. Wie die Deutschen die Mauer umspielten, Berlin 2006, S. 113.

[68] Information über gesellschaftsgefährliches Verhalten negativ-dekadenter Jugendlicher im Oktober 1977. BStU, ZA, ZAIG 2731, Bl. 17.

[69] Walter Süß, Zur Wahrnehmung und Interpretation des Rechtsextremismus in der DDR durch das MfS, in: Heinrich Sippel/Walter Süß, Staatssicherheit und Rechtsextremismus, Bochum 1994, S. 1-105, hier S. 23.

[70] Ebd., S. 43.

[71] Beispiele bei Jutta Braun/Hans Joachim Teichler, Fußballfans im Visier der Staatsmacht, in: Hans Joachim Teichler (Hg.), Sport in der DDR. Eigensinn, Konflikte, Trends, Köln 2003, S. 561-586, hier S. 571f. In diesem Fall kann man annehmen, dass aufgrund der regen Freundschaft der Hertha-Fans zum »BFC«-Rivalen Union Berlin dieser Schlachtruf durch persönliche Kontakte über die Mauer wanderte und kopiert wurde.

[72] Manfred Zeller, Das sowjetische Fieber. Fußballfans im poststalinistischen Vielvölkerreich, Stuttgart 2015.

[73] In der Diskussion war v.a. der Ansatz von Meinhard Volkamer, Sport als aggressives Verhalten – aggressives Verhalten im Sport, in: Leibeserziehung 21 (1972), S. 409-415.

[74] Diether Findeisen, Zur Kritik der imperialistischen Deutung des Sports als Ventil für Aggressivität und Frustration. Ein Beitrag zur Theorie der Persönlichkeit, in: Theorie und Praxis der Körperkultur 22 (1973), S. 601-614, hier S. 613.

[75] Ebd., S. 613f.

[76] Erhard Rudolph, Die Aggressionstheorie und ihre Beziehungen zur zunehmenden Brutalisierung im imperialistischen Sport, in: Theorie und Praxis der Körperkultur 30 (1981), S. 371-378, hier S. 377 (Hervorhebungen im Original).

[77] So etwa eine Expertise des Leipziger Zentralinstituts für Jugendforschung (ZIJ): Hans-Jörg Stiehler, Jugendliche Fußballfans – Struktur und Einstellungen, Mai 1984. Die Aufgabe des 1966 gegründeten ZIJ war es, Verhalten und Einstellungen Jugendlicher zu analysieren. Für die Forschungsergebnisse galten strenge Geheimschutz-Vorschriften.

[78] Information zur Lage auf den Fußballplätzen und Vorschläge zur besseren Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit im Zusammenhang mit Fußballspielen. SAPMO, DY 30 IV 2/2.039/251.

[79] Michael Barsuhn, Die Wende und Vereinigung im Fußball 1989/90, in: Jutta Braun/Hans Joachim Teichler (Hg.), Sportstadt Berlin im Kalten Krieg. Prestigekämpfe und Systemwettstreit, Berlin 2006, S. 376-415, hier S. 409ff.

[80] Süß, Wahrnehmung (Anm. 69), S. 111.

[81] Völlig außer Kontrolle, in: Spiegel, 2.4.1990, S. 257.

[82] Ins Bein. In der DDR eskalieren Gewalt und Randale. In Leipzig schoß ein Polizist einen Jugendlichen nieder, in: Spiegel, 10.9.1990, S. 26f.

[83] Achim Pfahl-Traughber, Die Entwicklung des Rechtsextremismus in Ost- und Westdeutschland, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 50 (2000) H. 39, S. 3-14.

[84] Ebd., S. 11.

[85] Ebd., S. 9. Überregional aktive ostdeutsche Szenen bildeten sich in Südbrandenburg, Süd- und Ostthüringen und Westsachsen. Auch in Berlin waren Skinhead-Gruppen besonders in den östlichen Stadtteilen aktiv.

[86] Bernd Siegler, Auferstanden aus Ruinen. Rechtsextremismus in der DDR, Berlin 1991; Klaus Farin/Eberhard Seidel-Pielen, Rechtsruck. Rassismus im neuen Deutschland, Berlin 1992; Karl Heinz Heinemann/Wilfried Schubarth (Hg.), Der antifaschistische Staat entläßt seine Kinder. Jugend und Rechtsextremismus in Ostdeutschland, Köln 1992; Rolf Richter, Glatzen, Hools und Neonazis. Studien zum Rechtsextremismus unter Ostberliner Jugendlichen, Berlin 1992; Burkhard Schröder, Rechte Kerle. Skinheads, Faschos, Hooligans, Reinbek 1992.

[87] Raj Kollmorgen, Zwischen »nachholender Modernisierung« und »doppeltem Umbruch«: Ostdeutschland und deutsche Einheit im Diskurs der Sozialwissenschaften, in: ders./Frank Thomas Koch/Hans-Liudger Dienel (Hg.), Diskurse der deutschen Einheit. Kritik und Alternativen, Wiesbaden 2011, S. 27-67; Jutta Braun, Wettkampf zwischen Ost und West. Sport und Gesellschaft, in: Frank Bösch (Hg.), Geteilte Geschichte. Ost- und Westdeutschland 1970–2000, Göttingen 2015, S. 411-448, hier S. 434.

[88] Frank Willmann, Kassiber aus der Gummizelle. Geschichten vom Fußball, Göttingen 2015, S. 28.

[89] Ebd.

[90] Pfahl-Traughber, Entwicklung des Rechtsextremismus (Anm. 83), S. 8.

[91] Claus, Hooligans (Anm. 7), S. 23.

[92] Hans-Dieter Schwind u.a. (Hg.), Ursachen, Prävention und Kontrolle von Gewalt. Analysen und Vorschläge der Unabhängigen Regierungskommission zur Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt (Gewaltkommission), 4 Bde., Berlin 1990. Siehe dazu auch den Beitrag von Roland Eckert, Anette Schumacher und Helmut Willems in diesem Heft.

[93] Gunter A. Pilz, Fußballfans zwischen Verständnis und Verachtung. Kritische Anmerkungen zum Gewaltgutachten der Bundesregierung, in: Winkler/Weis, Soziologie des Sports (Anm. 16), S. 107-125, hier S. 110.

[94] Vgl. hierzu Anselm Doering-Manteuffel/Bernd Greiner/Oliver Lepsius, Der Brokdorf-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 1985, Tübingen 2015.

[95] Pilz, Fußballfans (Anm. 93), S. 114. Hierbei rekurrierte er auf entsprechende Vorerfahrungen mit einer von der Polizei Hannover geführten Punkerkartei.

[96] Thomas Kehr, Datei Gewalttäter Sport. Eine Untersuchung der Rechtsgrundlagen des BKAGs unter besonderer Berücksichtigung datenschutzrechtlicher und verfassungsrechtlicher Aspekte, Baden-Baden 2015, S. 47.

[97] Ebd., S. 375.

[98] Ebd., S. 279f.

[99] Ebd., S. 63f. Vgl. auch Deutscher Bundestag, Drucksache 17/2803, 25.8.2010, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Jan Korte, Wolfgang Neskovic, Jens Petermann und der Fraktion DIE LINKE (Drucksache 17/2720).

[100] Kehr, Datei Gewalttäter Sport (Anm. 96), S. 375.

[101] So die Argumentation von Andreas Piastowski, Leiter der ZIS NRW. Andreas Piastowski, Polizei und Fanprojekte. Dialog und Kooperation im Spannungsfeld, in: Möller, Dasselbe in grün? (Anm. 13), S. 38-46, hier S. 42.

[102] Friedrich Lösel, Hooliganismus in Deutschland. Ursachen, Entwicklung, Prävention und Intervention. Abschlussbericht eines Forschungsprojektes für das Bundesministerium des Innern, Berlin 2001.

[103] Bei anderen Gewaltakten war dies nachgewiesenermaßen der Fall. Vgl. die Auflistung ausländerfeindlicher und rechtsextremer Übergriffe vom 1. August 1991 bis zum 31. Januar 1992, in: Deutscher Bundestag, Drucksache 12/2186, 4.3.1992, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke und der Gruppe der PDS/Linke Liste (Drucksache 12/2086).

[104] Zit. nach Jonas Jansen, Die Rückkehr von Yeboah, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.6.2014, S. 60.

[105] <http://www.kos-fanprojekte.de/index.php?id=ueber-die-kos>. Derzeit werden 65 Fan-Szenen an 59 Standorten betreut.

[106] So der damalige Sicherheitsbeauftragte des DFB, Wilhelm Hennes. Zit nach Ronny Blaschke, Im Schatten des Spiels. Rassismus und Randale im Fußball, Göttingen 2008, S. 56.

[107] Klose, 25 Jahre Gewaltprävention (Anm. 11), S. 361f.

[108] Claus, Hooligans (Anm. 7), S. 165-167.

[109] Blaschke, Im Schatten des Spiels (Anm. 106), S. 60.

[110] Die größte Opferzahl weltweit bei Vorfällen mit Gewalteinwirkung durch Zuschauer gab es laut Dunning 1964 in Peru bei einem Spiel gegen Argentinien. Eric Dunning, Gewalt und Sport, in: Wilhelm Heitmeyer/John L. Hagan (Hg.), Internationales Handbuch der Gewaltforschung, Wiesbaden 2002, S. 1130-1152, hier S. 1143.

[111] Werner Skrentny (Hg.), Das große Buch der deutschen Fußball-Stadien, 2. Aufl. Göttingen 2001, S. 388.

[112] Pilz, Fußballfans (Anm. 93), S. 118.

[113] Siehe etwa zu Bremen: Das Modell Ost-Kurve oder Sitzen ist für’n Arsch, in: Dietrich Schulze-Marmeling (Hg.), »Holt Euch das Spiel zurück.« Fans und Fußball, Hildesheim 1995, S. 73-88; Klose, 25 Jahre Gewaltprävention (Anm. 11), S. 353.

[114] Piastowski, Polizei und Fanprojekte (Anm. 101), S. 43ff.

[115] Gabriel, Fußballfans (Anm. 14), S. 50.