Critique sociale du jugement,

Paris: Editions de Minuit 1979;

dt. Erstausg.: Die feinen Unterschiede.

Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft.

Übersetzt von Bernd Schwibs und Achim Russer,

Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1982, Tb.-Ausg. 1987.

Die Zitate im Text folgen dem letztgenannten Band.

»Geschmack klassifiziert«, schrieb Pierre Bourdieu (1930–2002) in seiner Studie »Die feinen Unterschiede«. Er klassifiziere nicht zuletzt den, der die Klassifikation vornehme (S. 25). Der französische Soziologe umriss damit eine zentrale These seiner Untersuchung. Schließlich ging es ihm darum zu zeigen, dass kulturelle Praktiken und ästhetische Vorlieben – für diesen oder jenen Film, diese Möbel, jene Kleidung – soziale Unterschiede nicht nur widerspiegeln, sondern auch festigen. Was ich esse, schön oder hässlich finde, weist mich demnach als Angehörige oder Angehörigen einer bestimmten sozialen Klasse aus. Es drückt sich darin ein Habitus aus, der mich mit anderen verbindet, die über einen ähnlichen Bildungsgrad, eine ähnliche soziale Herkunft und ähnliche Existenzbedingungen verfügen.[1] Zugleich ist die Definition dessen, was als gute oder schlechte Musik, Literatur oder Kunst gelten kann, selbst das Resultat von Klassenlagen und -konflikten. Auf Wohnen und Essen, Mode und Sport und damit auf die zentralen Arenen alltäglicher Lebensstilentscheidungen in den Massenkonsumgesellschaften des fortgeschrittenen 20. Jahrhunderts bezogen heißt das: Du bist, was Du trägst, isst, kaufst.

Aber verspricht eine Re-Lektüre von »Die feinen Unterschiede« wirklich neue Erkenntnisse – und zumal solche, die für die zeithistorische Auseinandersetzung mit Lebensstil und Klasse relevant sind? Schließlich sind Bourdieus Thesen zu Formen der sozialen Distinktion hinlänglich bekannt. Bourdieu selbst gilt als einer der einflussreichsten Soziologen des 20. Jahrhunderts, und keines seiner Werke ist so breit rezipiert worden wie seine 1979 unter dem Titel »La distinction« publizierte Studie.[2] Die Thesen, die er dort entwickelte, sind weit über die französische Soziologie hinaus wahrgenommen worden. Das gilt auch für die deutsche Geschichtswissenschaft.[3] »Habitus«, »Distinktion« oder »kulturelles Kapital« gehören hier mittlerweile zum etablierten Vokabular.[4] Auffällig ist jedoch, dass die konkreten empirischen Befunde Bourdieus in diesem Zusammenhang meist außen vor bleiben. Das Gleiche gilt für die Frage, wann er zu seinen Thesen kam und auf welche Weise er Evidenz herzustellen versuchte. Dabei ist es aus zeitgeschichtlicher Sicht gerade produktiv, Bourdieus Werk historisch zu lesen und seine Befunde als ein Produkt der 1960er- und 1970er-Jahre zu deuten.[5] Eine solche Lesart hilft vor allem zu verstehen, wie stark sich die gängige Interpretation von Gesellschaft und deren zentralen Trennlinien im fortgeschrittenen 20. Jahrhundert gewandelt hat.

Wie die zeithistorische Forschung mit den Ergebnissen der jeweils zeitgenössischen Sozialwissenschaften umgehen soll, wird derzeit intensiv diskutiert.[6] Mein Beitrag knüpft an diese Debatte an und formuliert – ausgehend von Bourdieus Thesen zum Verhältnis von Körperpraktiken, Geschmack und Klasse – Vorschläge für eine historische Re-Lektüre von »Die feinen Unterschiede«. Dass Bourdieu – entgegen der eigenen Intention – bei seiner Analyse des Habitus unterschiedlicher Klassen eher zu einer Re-Ontologisierung sozialer Grenzziehungen als zu deren Dekonstruktion beitrug, ist dem Soziologen wiederholt vorgeworfen worden.[7] Vor allem die Thesen, die er zum Modebewusstsein und den Körperpraktiken unterschiedlicher sozialer Gruppen entwickelte, legen dabei nahe, dass dieser Vorwurf berechtigt ist. Liest man »Die feinen Unterschiede« (auch) als historische Quelle, dann sind es jedenfalls gerade die Beschreibungen seinerzeit verbreiteter, mittlerweile überholt scheinender Kleidungs- und Körperpraktiken, die den Blick für die Differenzen zwischen damals und heute schärfen. Im Universum der Lebensstile, das Bourdieu anhand von Interviews, Diagrammen und Fotos zeichnete, mögen die Angehörigen der »unteren Klassen« praktische Kleidung, sie tragen Pantoffeln, Unterhemd oder Kittelschürze und haben beim Essen eine Vorliebe für Gesalzenes, Fettes und Schweres. Die »herrschenden Klassen« hingegen bemühen sich in ihren Körper- und Kleidungspraktiken um Askese und Verfeinerung. Aus heutiger Sicht erscheint diese Gegenüberstellung einer stets praktischen Orientierung der unteren Klassen und einer stets nach Sublimierung strebenden Bourgeoisie allerdings eigenartig überholt, und genau das macht eine Re-Lektüre so interessant.

Bourdieus Studie basierte in erster Linie auf der Auswertung zweier Erhebungen, die der Soziologe gemeinsam mit einer Forschungsgruppe 1963 und 1967/68 in Paris, Lille und der nordfranzösischen Provinz durchgeführt hatte. Seine Analyse lässt sich daher als Momentaufnahme von Teilen der französischen Gesellschaft Mitte der 1960er-Jahre lesen. Vor allem aber ist sie die Momentaufnahme einer spezifischen Selbstbeschreibung von Gesellschaft. Dafür ist charakteristisch, dass Bourdieu fast ausschließlich Klassenunterschiede heranzog, um die beobachteten Unterschiede in Geschmack und Lebensstil zu erklären.[8] Gender und Race, sexuelle Orientierung oder Alter der Befragten blieben nahezu vollkommen außen vor. Tatsächlich waren die Kultur- und Sozialwissenschaften der 1960er- und 1970er-Jahre erst dabei, die Bedeutung dieser Kategorien für kollektive Identitäten und gesellschaftliche Positionierungen zu entdecken. Und während die aktuelle Forschung sich stark für die Verflechtung oder »Intersektionalität« solcher Differenzbestimmungen interessiert,[9] behandelte die Soziologie der 1970er-Jahre sie – wenn überhaupt – meist separat voneinander. Das Buch »Die feinen Unterschiede« bildet da keine Ausnahme.

(aus: Bourdieu, Die feinen Unterschiede, S. 336f.

Der Autor macht hier keine Angabe zu den Bildquellen.)

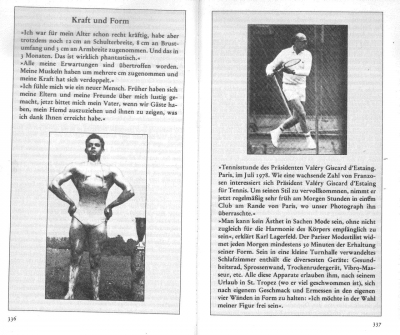

Den »unteren Klassen«, schrieb Bourdieu, sei »mehr an der Kraft des (männlichen) Körpers gelegen […] als an dessen Gestalt und Aussehen« (S. 307, Hervorhebung im Original). Überhaupt brächten die unteren Klassen in allen Betätigungen und Praxisformen, die eine körperliche Dimension aufwiesen, ein instrumentelles Verhältnis zum eigenen Körper zum Ausdruck (S. 339). Allgemein ging der Soziologe davon aus, dass Unterschiede im Geschmack zur Herausbildung unterschiedlicher »Klassenkörper« beitragen würden: Als »inkorporiertes Klassifikationsprinzip« wähle Geschmack aus und modifiziere, was der Körper physiologisch und psychologisch aufnehme, verdaue und assimiliere. Er sei »Körper gewordene Klasse« (S. 307). Der möglichst starke Körper des Arbeiters verweise damit auf dessen Stellung im Produktionsprozess, die eng an physische Arbeitskraft geknüpft sei. Vor allem aber drückte sich für Bourdieu darin die Geschmackswelt einer Klasse aus, die prinzipiell der Nützlichkeit den Vorzug vor der Schönheit gebe; ganz anders als die Bourgeoisie, der es primär um ein ästhetisches (Selbst-)Verhältnis gehe – und die in ihren Körperpraktiken auf Askese, Gesundheit und Schönheit ziele. Illustrieren sollte diesen Gegensatz eine Doppelseite (S. 336f.), die links das Foto eines jungen Mannes mit muskulösem nackten Oberkörper zeigt, der nach einem Wettkampf die Arme in Gewinnerpose hochhält und seinen Bizeps präsentiert. Auf der gegenüberliegenden Seite ist der französische Präsident Valérie Giscard d’Estaing beim Tennisspielen zu sehen. Darunter wird der Modeschöpfer Karl Lagerfeld mit dem Satz zitiert, man könne »kein Ästhet in Sachen Mode sein, ohne nicht zugleich für die Harmonie des Körpers empfänglich zu sein«. Während Bourdieu auch im Bodybuilding der proletarischen Klassen einen Ausdruck ihres rein instrumentellen Verhältnisses zum eigenen Körper sah (S. 334f.), betrachtete er die körperlichen Praktiken der mittleren und oberen Klassen als Ausdruck ihres Bemühens um Askese und Ästhetik.

Seine Thesen zum »reinen Geschmack« der herrschenden Klassen waren für die Untersuchung des Soziologen insgesamt zentral. Die herrschenden Klassen umfassten für Bourdieu die neue und die alte Bourgeoisie; Unternehmer zählte er ebenso dazu wie Ingenieure, freiberuflich Tätige, Sekundarstufen- und Hochschullehrer oder Kunstproduzenten. Wieder und wieder betonte der Soziologe, dass die verschiedenen Fraktionen dieser herrschenden Schicht sich von den übrigen durch einen Geschmack abheben würden, der die Form über die Funktion stelle. Die ästhetisierenden, stilisierenden und distanzierenden Praktiken der Bourgeoisie sah er in diametralem Gegensatz zum Geschmack der unteren Klassen »am Notwendigen« (S. 587). Während die »mittleren Klassen« der petite bourgeoisie in erster Linie über ihr Aufsteigertum und ihre angespannte Prätention definiert waren, sei es vor allem der »populäre Geschmack« der unteren Klassen, von dem sich alle übrigen abgrenzten. Am eigentlichen kulturellen Spiel der Verbreitung und Distinktion, erklärte Bourdieu, hätten die ökonomisch Unterprivilegierten nicht teil: »Der Stempel, von dem Marx spricht, ist nichts anderes als der proletarische Lebensstil selbst, durch den sich die Mittellosen noch im Gebrauch ihrer freien Zeit bloßstellen, ist eine Art Negativfolie für jedweden Versuch distinktiver Absetzung und Abhebung.« (S. 292, Hervorhebung im Original)

Gleiches gilt allerdings für Bourdieus eigenen analytischen Umgang mit den unteren Klassen. Sie dienten ihm in erster Linie als Kontrastfolie, um davon die Praktiken der übrigen sozialen Gruppen abzuheben. Die untere Klasse deckte sich weitgehend mit der Gruppe der gelernten und ungelernten Arbeiterinnen und Arbeiter (inklusive der Facharbeiter). Jede ihrer Praktiken und Vorlieben wurde als Ausdruck ihrer benachteiligten ökonomischen Position und ihres geringen kulturellen Kapitals gedeutet – als Folge von Not und Notwendigkeit, aber niemals als Beleg eigener ästhetischer Vorlieben. Das produziert Widersprüche. Den »Frauen aus den unteren Klassen« liege »nichts ferner«, schrieb Bourdieu, »als die typisch bürgerliche Vorstellung, jeden Einrichtungsgegenstand zum Objekt einer ästhetischen Entscheidung zu machen, und z.B. den Wunsch nach Harmonie und Schönheit bis auf rein funktionale Räume wie Bad oder Küche auszudehnen« (S. 594). Wenige Seiten weiter jedoch zeigt eines der zahlreichen, in der Regel unkommentiert zur Illustration abgedruckten Fotos des Bandes zwei Frauen in Kittelschürze – der charakteristischen »pragmatischen Kleidung« der unteren Schichten –, die in einer Küche sitzen (S. 603). Vor ihnen auf dem Tisch ist eine Puppe zu erkennen, daneben eine Art Gartenzwerg; hinter ihnen hängt über dem Herd ein Wandteppich, der eine Jagdszene zeigt. Nun standen Puppe, Zwerg und Teppich nicht weit oben in der zeitgenössischen Hierarchie der Dinge. Sie galten als Nippes und Kitsch, hatten aller Wahrscheinlichkeit nach wenig gekostet und brachten ihren Besitzerinnen keinen Distinktionsgewinn. Dennoch spricht viel dafür, dass sie sehr wohl Ausdruck eines Wunsches nach Schönheit waren, der sich hier zudem auf den »funktionalen Raum« der Küche erstreckte.

(aus: Bourdieu, Die feinen Unterschiede, S. 603. Als Fotograf ist im Bildnachweis auf S. 875 Yves Jeanmougin angegeben.)

Überhaupt wirft die scheinbar eindeutige Unterscheidung (und Hierarchisierung) funktional-pragmatischer versus ästhetisch-formaler Gesichtspunkte Fragen auf. Dass beispielsweise der fitte bourgeoise Körper in erster Linie ein Produkt ästhetischer Bedürfnisse darstelle, während der mittels Bodybuilding gestählte Kraftkörper dem Arbeiter in erster Linie nutzen solle, übersieht, dass der schöne Körper für Angehörige der Bourgeoisie gleichfalls einen sehr konkreten Gebrauchswert haben konnte. Der vor allem von den Mittelschichten vorangetriebene Fitnessboom seit den 1970er-Jahren, der sich in den von Bourdieu gewählten Beispielen abzeichnet, lässt sich so vermutlich auch damit erklären, dass der fitte Körper eine Leistungsfähigkeit verhieß, die in Zeiten des flexiblen Kapitalismus besonders gefragt war.[10] Der selbstregierte, selbstoptimierte Körper stellte aus dieser Perspektive ein ökonomisches Erfolgsversprechen dar – funktionale und ästhetische Gesichtspunkte fielen zusammen.

Bourdieu erweist sich in seiner Studie wiederholt als sozial positionierter Beobachter, der sich in seinem Urteil an der damals gesellschaftlich anerkannten Hierarchie der Künste und Objekte orientierte. In der Beschreibung der unteren Schichten übernahm er die Maßstäbe der Bourgeoisie. Formen des möglicherweise eigen-sinnigen oder spielerischen Umgangs mit Körper, Mode oder Mobiliar interessierten ihn wenig. Dabei räumte der Soziologe bei der Erläuterung der eigenen Methode selbst ein, die Arbeiterklasse insgesamt nicht in dem Maße berücksichtigt zu haben, wie es ihrer Bedeutung innerhalb einer repräsentativen Erhebung entsprochen hätte (S. 786). Bei der Studie, die er und sein Team Mitte der 1960er-Jahre durchführten, standen 467 Befragten aus den »herrschenden« und 583 Personen aus den »mittleren Klassen« nur 167 Beteiligte aus den »unteren Klassen« gegenüber. Die untere Klasse, da hat der britische Soziologe Tony Bennett recht, saß in Bourdieus Universum der Lebensstile doppelt fest.[11] Sie war reine Kontrastfolie für die Geschmacksentscheidungen der übrigen Klassen – und der Soziologe selbst vernachlässigte bei seiner Analyse den sozialen Sinn ihrer Praktiken gegenüber den Sinngebungen der Bourgeoisie.

Spezifisch nicht nur für einen bestimmten nationalen, sondern auch für einen bestimmten historischen Kontext erscheint das Buch »Die feinen Unterschiede« zudem deshalb, weil die dort als vergleichsweise stabil (und sichtbar) beschriebene Grenzziehung zwischen Arbeiterschaft und Kleinbürgertum seit den 1960er-Jahren an Bedeutung verloren hat. Das ist nicht etwa der Fall, weil soziale Ungleichheiten seitdem per se abnehmen würden – im Gegenteil –, sondern weil sie entlang anderer Trennlinien verlaufen. Aus historischer Sicht beschrieb Bourdieu letztlich eine in Auflösung befindliche, mittlerweile überkommene Form der Klassengesellschaft. In der französischen Geschichtsschreibung ist die Zeit zwischen den mittleren 1960er- und den mittleren 1980er-Jahren wiederholt als Phase eines beschleunigten sozio-kulturellen Wandels interpretiert worden.[12] Der langsame Abschied von der traditionellen Klassengesellschaft, »Vermittelschichtung«, Individualisierung und eine zunehmende Prägung durch Globalisierungsprozesse gelten als zentrale Elemente dieses Wandels. In Bourdieus Studie von 1979 sind diese Veränderungen allenfalls angedeutet – mehr aber nicht.

Die Haute Couture etwa beschrieb Bourdieu darin noch ausschließlich als Austragungsort der Differenzen und Machtspiele der herrschenden Klassen.[13] Genau genommen waren es die unterschiedlichen Fraktionen der französischen Bourgeoisie, die er als eigentliche und alleinige Kontrahenten des symbolischen Kampfes um den richtigen Geschmack ausmachte. Das Feld der Mode entwickelte sich in Paris demnach zwischen den Polen einer auf die Bedürfnisse der etablierten Bourgeoisie zugeschnittenen Diskretion der traditionellen Modehäuser einerseits und den »grellen Gewagtheiten« der neuen Bourgeoisie andererseits, die junge Modeschöpfer präferierte – der eigenen, noch unsicheren Position gemäß. Die untere Klasse lieferte diesen Spielen lediglich das Futter. Schließlich war es gerade das Vermögen, vulgäre oder populäre Stile zu ästhetisieren, das laut Bourdieu den bourgeoisen Geschmack ausmachte. Der damals neue Trend zum Echten und Natürlichen beispielsweise, den Bourdieu beobachtete und der es mit sich bringe, dass »Regenmäntel aus Beständen der US-Armee« ebenso (teuer) verkauft würden wie »englische Fischerpullover« oder »schwedische Försterhemden« (S. 350f.), ging für ihn von einer »neuen Bourgeoisie« aus, die die Dienstkleidung der anderen erfolgreich zu ästhetisieren vermochte.

Doch was passiert, wenn das Vulgäre, die Straße, die Gegenkultur, das Untere und Abseitige auf Dauer in das Spiel der Moden, des Angesagten und Überholten eingespeist werden? Schließlich orientierte sich selbst die Pariser Haute Couture seit den späten 1970er-Jahren immer mehr an »der Straße«. [14] Wie die Literaturwissenschaftlerin Barbara Vinken gezeigt hat, verkehrte sich der herrschende Trend zum trickle down seit den 1970er-Jahren in sein Gegenteil. Mode, erklärt sie, werde seitdem nicht mehr von der Aristokratie oder Bourgeoisie lanciert, um langsam nach unten zu sinken; sie steige vielmehr von der Straße in die Salons der Haute Couture auf, werde von ihr adaptiert und ihrerseits nachgeahmt.[15] Zudem naturalisiere die neue »Mode nach der Mode« gängige Klassen- und Geschlechtergrenzen gerade nicht, sondern stelle sie als künstlich aus und bloß. Vinken verweist damit auf einen performativen, spielerischen Umgang mit Mode, der bei Bourdieu keine Rolle spielte. Vor allem aber deutet sich bei ihr eine Aufweichung der sozialen Grenzziehungen an, die in »Die feinen Unterschiede« noch zu den Leitmotiven gehörten. Es spricht jedenfalls viel dafür, dass das häufige Spiel mit der Aneignung des Populären zu einer geringeren Distanz zwischen Hoch- und Populärkultur seit den 1960er-Jahren ebenso beigetragen hat wie zu einer weiteren Veruneindeutigung etablierter Kleidercodes. Unter dem doppelten Einfluss von fortschreitender Individualisierung einerseits und Massenkonsum andererseits unterscheiden sich Kleidungspraktiken zwar weiterhin voneinander, aber auf immer feinere Weise. Kleidung ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts weniger eindeutig »klassiert« als noch Mitte des 20. Jahrhunderts.

Insgesamt erscheint Bourdieus Analyse doppelt zeitgebunden: mit Blick auf das dort entworfene Bild einer Klassengesellschaft, in der Unterschiede bezüglich Gender und Race, Sexualität oder Alter ebenso nachrangig zu sein schienen wie das Spiel mit Identitäten – und im Hinblick auf die konkreten Hierarchien der Geschmäcker und des Sozialen, die der Soziologe beschrieb. Dennoch oder vielmehr gerade deswegen lohnt sich eine Re-Lektüre von »Die feinen Unterschiede«. Schließlich eröffnet die Studie durch ihre Zeitgebundenheit wichtige Einblicke in die Beobachtung sozialer Unterschiede während der 1960er- und 1970er-Jahre. Darüber hinaus hat Bourdieu mit dem Zusammenhang von Geschmack, kultureller Praxis und gesellschaftlichen Machtverhältnissen einen Komplex hervorgehoben, der analytisch hoch aktuell ist. Das gilt zumal für das Nachdenken über sich wandelnde Lebensstile. Wohnung, Mode und Mobiliar etwa sind zu quasi-ubiquitären Mitteln der Selbstgestaltung geworden. Deshalb bietet sich ihre Analyse dazu an, den Wandel im Einfluss unterschiedlicher sozialer Gruppen auf die Hierarchien des guten Geschmacks genauer auszuleuchten und sich dem Spannungsverhältnis zwischen der Inszenierung eines »authentischen« Ich und den marktvermittelten Konformitäten der Massenkonsumgesellschaft zu nähern, das im fortgeschrittenen 20. Jahrhundert so zentral wurde. Wie sich Akteurinnen und Akteure mit Hilfe ihrer alltäglichen ästhetischen Entscheidungen gesellschaftlich zu positionieren versuchten und wie sie positioniert wurden – diese Fragen sind für die zeithistorische Forschung weiterhin relevant.

Anmerkungen:

[1] Bourdieu sprach vom Habitus als einem System von Dispositionen, »die im Alltag als Denk-, Wahrnehmungs- und Beurteilungsschemata fungieren«; der Habitus sei das »Erzeugungsprinzip objektiv klassifizierbarer Formen von Praxis und Klassifikationssystem […] dieser Formen« (S. 277).

[2] Für Erläuterungen zum Werk Bourdieus siehe v.a. Hans-Peter Müller, Pierre Bourdieu. Eine systematische Einführung, Berlin 2014, 2. Aufl. 2016; Werner Fuchs-Heinritz/Alexandra König, Pierre Bourdieu. Eine Einführung, Konstanz 2005, 3., überarb. Aufl. 2014; Gerhard Fröhlich/Boike Rehbein (Hg.), Bourdieu-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart 2009, Sonderausgabe 2014. Zur Verortung Bourdieus in der Kultur- und Sozialtheorie siehe Andreas Reckwitz, Die Transformation der Kulturtheorien. Zur Entwicklung eines Theorieprogramms, Weilerswist 2000, S. 308-346.

[3] Zur Rezeption Bourdieus in der Kulturgeschichte siehe Ute Daniel, Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, Schlüsselwörter, Frankfurt a.M. 2001, S. 179-194, sowie (vor allem zum Habitus-Begriff) Ingrid Gilcher-Holtey, Kulturelle und symbolische Praktiken: das Unternehmen Pierre Bourdieu, in: Wolfgang Hardtwig/Hans-Ulrich Wehler (Hg.), Kulturgeschichte Heute, Göttingen 1996, S. 111-130. Für einen Einblick in den direkten Austausch zwischen Bourdieu und französischen wie deutschen Sozial- und Kulturhistoriker_innen siehe Pierre Bourdieu, Schwierige Interdisziplinarität. Zum Verhältnis von Soziologie und Geschichtswissenschaft, hg. von Elke Ohnacker und Franz Schultheis, Münster 2004.

[4] Der Begriff des »symbolischen Kapitals« spielte allerdings in »Die feinen Unterschiede« keine Rolle, er wurde erst in späteren Analysen wichtiger.

[5] Zur Publikations- und Entstehungsgeschichte von »Die feinen Unterschiede« siehe erste Überlegungen bei Monique de Saint Martin, From ›Anatomie du goût‹ to La Distinction. Attempting to Construct the Social Space. Some Markers for the History of the Research, in: Philippe Coulangeon/Julien Duval (Hg.), The Routledge Companion to Bourdieu’s Distinction, London 2015, S. 15-28.

[6] Siehe etwa David Kuchenbuch, Tagungsbericht: Entgrenzung, Pluralisierung und Identitätsbestimmung. Herausforderungen der Zeitgeschichte in der Welt der Sozialwissenschaften, 25.–27.2.2016, Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam, in: H-Soz-Kult, 10.5.2016, <http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-6512>.

[7] Formuliert hat diese Kritik an erster Stelle der französische Soziologe Luc Boltanski. Vgl. Tanja Bogusz, Zur Aktualität von Luc Boltanski. Einleitung in sein Werk, Wiesbaden 2010, v.a. S. 26, S. 33ff. Für eine ähnliche Kritik mit Blick auf die Darstellung der »unteren Klassen« in »Die feinen Unterschiede« siehe Tony Bennett, Culture, Choice, Necessity. A Political Critique of Bourdieu’s Aesthetic, in: Poetics 39 (2011), S. 530-546.

[8] Monique de Saint Martin, die selbst an der Auswertung der Daten beteiligt war, schreibt in der Retrospektive: »At the period of the interpretation of the data, the obvious tendency was to give preference to social class or group. This does not mean that the other variables were not taken into consideration […]. However, in several cases it would have been possible to suggest alternative interpretations of the correspondence analyses, and to pay more attention in particular to variations by age or by place of residence. […] As far as gender is concerned, there seems to have been something of a blind spot.« De Saint Martin, Attempting (Anm. 5), S. 24f. Sie zitiert ebd. auch Luc Boltanski mit den Worten: »We had difficulty in ridding ourselves of the idea that social class really was the factor which determined the relation to the social world.«

[9] Siehe etwa Cornelia Klinger/Gudrun Axeli-Knapp/Birgit Sauer (Hg.), Achsen der Ungleichheit. Zum Verhältnis von Klasse, Geschlecht und Ethnizität, Frankfurt a.M. 2007; sowie stärker praxisorientiert Gabriele Winker/Nina Degele (Hg.), Intersektionalität. Zur Analyse sozialer Ungleichheiten, Bielefeld 2009.

[10] Siehe Simon Graf, Leistungsfähig, attraktiv, erfolgreich, jung und gesund: Der fitte Körper in post-fordistischen Verhältnissen, in: Body Politics 1 (2013), S. 139-157; Jürgen Martschukat, The Pursuit of Fitness. Von Freiheit und Leistungsfähigkeit in der Geschichte der USA, in: Geschichte und Gesellschaft 42 (2016), S. 409-440. Allgemein zur Historisierung von Körpertechniken als Techniken des Selbst siehe zudem Maren Möhring, Die Regierung der Körper. »Gouvernementalität« und »Techniken des Selbst«, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 3 (2006), S. 284-290.

[11] Bennett, Culture, Choice, Necessity (Anm. 7).

[12] Siehe dazu v.a. Jean-François Sirinelli, Les vingt décisives, 1965–1985. Le passé proche de notre avenir, Paris 2007.

[13] Vgl. dazu auch Pierre Bourdieu/Yvette Delsaut, Die neuen Kleider der Bourgeoisie, in: Kursbuch 42 (1975), S. 172-182.

[14] Barbara Vinken, Mode nach der Mode. Kleid und Geist am Ende des 20. Jahrhunderts, Frankfurt a.M. 1993.