Am 11. März 1933 überfiel die SA das Amts- und Landgericht in Breslau. Die Polizei, von ihrem eben ernannten kommissarischen Präsidenten, dem berüchtigten Edmund Heines,1 in Windeseile »gleichgeschaltet«, griff ostentativ nicht ein, während rund 25 SA-Männer durch das Gericht tobten, »Juden raus!« schrien und Richter, Staatsanwälte und Anwälte jüdischer Abstammung aus dem Gebäude jagten, einige von ihnen unter schweren Misshandlungen. Einer der Betroffenen war der Rechtsanwalt Ludwig Foerder. Er war gerade aus der Synagoge gekommen – der 11. März war ein Samstag, damals freilich ein Arbeitstag – und ging am späten Vormittag, vorwiegend aus geselligen Gründen, ins Gericht, um sich mit einigen Kollegen auszutauschen. Als die SA auftauchte, stand er zunächst paralysiert da, versuchte dann, einen Angreifer, der ihn am Arm packte, abzuschütteln, worauf dieser einen Totschläger hervorholte und Foerder zwei heftige Hiebe auf den Kopf gab. Unter starken Schmerzen erreichte Foerder das Dienstzimmer des aufsichtführenden Richters. Von dort aus alarmierte er telefonisch die Polizei, die er kurz danach »in denkbar gemächlichem Schritt« anrücken sah und daraufhin begriff, dass Hilfe nicht zu erwarten war. Im selben Moment erschien der Anführer des SA-Trupps, »ein Kerl mit rotem Haar und Schnurrbart, einem kurzen dicken Hals und unsäglich rohem Gesichtsausdruck« und meldete, er sei gekommen, um auf »Befehl von oben [...] das Gericht von Juden zu säubern«. Der Eindringling fragte den anwesenden Richter, ob der Anwalt ein Jude sei, was dieser zu Foerders Entsetzen bejahte. Dank seines energischen Auftretens gelang es Foerder, das Gebäude ohne weitere Blessuren zu verlassen; erst an der Eingangstür erhielt er einen letzten Fußtritt in den Rücken, war aber im Stillen trotzdem dankbar, dass wenigstens sein Name nicht genannt worden war.2

Denn Foerder war in Breslau nicht unbekannt: 1885 ebenda geboren, Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg, engagiertes Mitglied im Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens,3 seit 1919 Notar und Rechtsanwalt und als solcher immer wieder Gegner nationalsozialistischer Repräsentanten und Gruppierungen. Mehr als 200 Prozesse hatte er für jüdische Gemeinden und Organisationen, den Bund republikanischer Frontkämpfer und das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold geführt; er war auch vor Verfahren gegen die obersten Parteifunktionäre der NSDAP nicht zurückgeschreckt. Einmal war Goebbels selbst der Beklagte, 1930 trat Hitler als Zeuge auf. Seit dieser Zeit erreichten Foerder immer wieder anonyme Drohungen. Im März 1933 erhielt diese Gefahr eine neue Dimension. Foerder emigrierte – vermeintlich bloß vorübergehend – in die Tschechoslowakei. Dort erfuhr er von einem Haftbefehl gegen ihn; seine Wohnung wurde verwüstet, die Einrichtung später versteigert. Foerder floh nach Palästina, seine Frau wurde 1944 in Bergen-Belsen ermordet. Nach Deutschland kehrte er nie wieder zurück.4

1953, im Rückblick nach 20 Jahren, schrieb Foerder einen Erinnerungsbericht über die Breslauer Ereignisse.5 Er lebte zu dieser Zeit zurückgezogen in Jerusalem – wo er ein Jahr später starb –, voller Gram über Gewalt und Ausgrenzung, die er erfahren hatte.6 Und trotzdem bekam sein Resümee am Ende eine überraschend versöhnliche Note. Foerder legte besonderen Wert darauf, dass die Justiz die Angriffe nicht einfach passiv hingenommen habe, sondern in aktiven Protest getreten sei. Noch am Nachmittag des 11. März 1933 hätten sich »über 100 Richter« im Oberlandesgericht versammelt und beschlossen, »für alle Gerichte der Stadt Breslau ein Iustitium (Stillstand der Rechtspflege) eintreten zu lassen«. Man habe bekanntgegeben, dass vorübergehend kein Richter Dienst tun und keine Verhandlung stattfinden werde, was Foerder, für griffige Formulierungen sichtlich begabt, in die Paraphrase übertrug: »Mit anderen Worten: Die Richter streikten!« Wenn dieses Beispiel Schule gemacht hätte, so Foerder, dann hätte die angebliche »nationale Erhebung« vielleicht eine ganz andere Richtung genommen.

Nach heutigen Maßstäben ist diese Einschätzung kaum plausibel. Auch ein Generalstreik der Justiz hätte die neue Regierung wohl nicht in Verlegenheit gebracht; viel wichtiger wäre es zu diesem Zeitpunkt gewesen, die »Gleichschaltung« der Polizei zu verhindern. Gleichwohl hat es Foerders Darstellung zu einiger Prominenz gebracht. Nach 1945 wurde sie bald kanonisiert. Dazu mag der konziliante Ton der Erinnerungen beigetragen haben: Der Glaube an einen Richterstreik lässt einen Hauch von Widerstand durch die Breslauer Gerichte wehen. 1958 kam Foerders Bericht ins Archiv des Münchener Instituts für Zeitgeschichte (IfZ),7 1962 erschien er erstmals in gedruckter Form,8 und ein Jahr später nahm ihn der Stuttgarter Richter Horst Göppinger zum Ausgangspunkt für seine eigene Schilderung der Breslauer Ereignisse.9 Göppingers Darstellung wiederum, die 1990 eine neubearbeitete zweite Auflage erfuhr, wurde zur Grundlage für fast alle seither erschienenen Studien zum Thema. Bis heute spielen Foerders Erinnerungen deshalb bei Ausführungen über antisemitische Übergriffe in der Frühphase des »Dritten Reiches« im Allgemeinen und auf Justizpersonal im Besonderen eine herausragende Rolle.10 Den Gipfelpunkt bildete vermutlich Ursula Krechels grandioser Roman »Landgericht« von 2012, in dem Foerder in einem fiktiven Telefonat mit dem Protagonisten Richard Kornitzer seinen Augenzeugenbericht vorträgt, einschließlich der prononcierten Deutung: »Mit anderen Worten: Die Richter streikten.«11

Dieser Einschätzung soll im Folgenden nachgegangen werden. Die Breslauer Ereignisse vom März 1933 werden dazu etwas breiter kontextualisiert, zunächst mit Blick auf das Rechtsinstitut des Justitiums, das in Deutschland bereits seit Jahrhunderten in Verwendung ist (und sich noch heute in der Zivilprozessordnung findet). Besieht man diese Rezeptionsgeschichte, ist die Annahme eines Streiks wenig plausibel (2.). Ein weiterer Schritt beleuchtet die Vorgeschichte in Breslau, wo es 1920 tatsächlich einmal einen Justizbeamtenstreik gegeben hatte (3.). Dann soll der SA-Überfall vom März 1933 in die reichsweiten Ereignisse eingebunden, aber auch ganz konkret für die beteiligten Institutionen näher untersucht werden (4.). Einige Folgerungen aus den dabei gewonnenen Beobachtungen beschließen den Beitrag.12

2. Justitium: Ein kleiner Rückblick

Dass ausgerechnet der Stillstand der Rechtspflege zu dem Moment erkoren wurde, an dem sich erhoffter oder tatsächlicher Widerstand gegen den Nationalsozialismus verhandeln lässt, ist dem Rechtsinstitut weder auf den ersten noch auf den zweiten Blick anzusehen. Foerders synonym verwendete Bezeichnung »Justitium« knüpft an die bildungssprachliche Tradition des juristischen Vokabulars an und signalisiert zugleich, dass man es beim Stillstand der Rechtspflege mit einem ursprünglich römischen Konzept zu tun hat.

Etymologisch gebildet aus ius und stare, markierte das Justitium im römischen Recht den Moment, in dem die Rechtspflege aufgrund von höherer Gewalt – häufig Krieg oder Bürgerkrieg, gelegentlich öffentliche Trauer – zum Stillstand gezwungen wurde.13 Im Gefolge des Dreißigjährigen Krieges kam das Justitium zu einer weitgehend erratisch verlaufenden Renaissance. Da der Krieg neben allem anderen auch den Rechtsweg verwüstet hatte, stellte sich anschließend die Frage, was zu tun sei, wenn ein Schuldner sich auf Verjährung berief, obwohl der Gläubiger wegen des Ausfalls der Gerichte gar nie hatte klagen können. Die Antwort war durchaus pragmatisch. Um allfällige Diskussionen über die Funktionsfähigkeit der Justiz zu vermeiden, erließ der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg ab 1671 eine Reihe von Rescripten, in denen über die Jahre 1626 bis 1648 rückwirkend ein – ausdrücklich so genanntes – Justitium verhängt wurde, damit »der Lauff sothaner Jahre niemanden an seinen Rechten schädlich« sei.14

Sobald das juristische Prozedere durch höhere Gewalt außer Form gebracht zu werden drohte, konnten also auch mehrere Jahrzehnte pauschal aus der Rechtsordnung herausgerechnet werden. Dieser nüchterne Umgang mit den Widrigkeiten der Welt wurde im Verlauf des 18. Jahrhunderts immer weiter ausdifferenziert, vor allem in Preußen. Eine Fülle von Rescripten und Rundverfügungen verteidigte die Rechtsform gegen Anwürfe aus der Lebenswelt, insbesondere gegen Kriegseinwirkungen. Am wichtigsten war vermutlich die Unterbrechung anhängiger Verfahren gegen Offiziere und Soldaten im Einsatz,15 aber auch technische Details wie der Gebührenvorschuss vor Gericht oder die Vorladung Abwesender im Kriegsfalle erhielten eine gesetzliche Regelung.16

1780 verdichtete der rührige Justizbeamte Carl Gottlieb Svarez diese reiche Kasuistik zu einer abstrakten Definition und sicherte damit dem Justitium einen Platz im neuzeitlichen Rechtsvokabular. »Wenn bey dem Gerichte, wo ein Prozeß schwebt«, schrieb Svarez in seinem Entwurf einer neuen Prozessordnung, »wegen gegenwärtiger Kriegs=Gefahr oder anderer Ursachen halber ein gänzlicher Stillstand in den Geschäften (Justitium) entstehet, [...] so muß der Prozeß sistirt werden.« Bei Rückkehr zu geordneten Verhältnissen sei der Prozess fortzusetzen, worauf der Richter notfalls von Amts wegen hinzuweisen habe.17 Ein knappes Jahr darauf erhielt das derart legaldefinierte Justitium, lediglich in der Schreibweise marginal verändert, im Corpus Iuris Fridericianum Gesetzeskraft.

Das 19. Jahrhundert lieferte nur noch die Anpassung an die zwischenzeitlich geläufig gewordene Wissenschaftssprache: »Wenn in Folge eines Krieges oder eines anderen Ereignisses ein gänzlicher Stillstand der Thätigkeit des Gerichts stattfindet (justitium), so tritt mit dem Stillstande und während der Dauer desselben die Aussetzung des Verfahrens von Rechtswegen ein«, hieß es 1864 im Entwurf einer neuen preußischen Prozessordnung.18 Die Begründung war dürftig. Man betonte zwar, die Vorschrift sei im Grunde von der Natur der Sache erzwungen. Das wollte aber schon deshalb nicht recht einleuchten, weil diese Natur der Sache außerhalb Preußens noch niemandem aufgefallen war.19 Als drei Jahre später jedoch die Beratungen über eine neue Prozessordnung für den Norddeutschen Bund begannen, wurde der preußische Entwurf zum Ausgangspunkt gemacht. Damit war der Weg frei für den Export des Justitiums in die anderen deutschen Staaten. Diskutiert wurde über die Vorschrift nur ein einziges Mal: Ein Kommissionsmitglied wollte sie streichen, da sie »entbehrlich« sei. Der Antrag wurde ohne Begründung abgelehnt.20 Der norddeutsche Entwurf trat zwar nicht mehr in Kraft, wurde aber nach 1871 zur Grundlage für die Gesetzgebung des Deutschen Reiches. Der preußische Sonderweg war nun Vorbild für alle. Der Regierungsentwurf zum Justitium enthielt keine Begründung; er wurde ohne Debatte angenommen und nach 1877, von Anpassungen der Rechtschreibung abgesehen, nicht ein einziges Mal geändert.21 Großer Worte bedurfte es nicht. Der Stillstand des Rechts verstand sich von selbst.

3. Der schlesische Justizbeamtenstreik von 1920

Was sollte man zum Justitium auch sagen? Wenn die Gerichte nicht mehr arbeiteten, dann arbeiteten sie eben nicht mehr. Nur ein Fall hat es bislang in die juristische Gebrauchsliteratur geschafft, und das dürfte zugleich derjenige Fall sein, der Ludwig Foerder zu seiner Interpretation der Breslauer Ereignisse inspiriert hat. In Oberschlesien war es 1920 zu einem Richterstreik gekommen, vermutlich dem einzigen in der deutschen Rechtsgeschichte, und damals hatte man den Streik tatsächlich als Form des Protests gegen einen politischen Umbruch eingesetzt.

Der Versailler Vertrag hatte Teile Oberschlesiens zum Abstimmungsgebiet erklärt, in dem die Bevölkerung per Referendum verlautbaren sollte, ob sie zu Deutschland oder zu Polen gehören wolle. Bis zur endgültigen Klärung der staatsrechtlichen Fragen übernahm am 11. Februar 1920 eine interalliierte Kommission die Regierungsgeschäfte.22 Die deutsche Seite begegnete dieser Kommission mit heftiger Feindseligkeit. Besonderen Anstoß erregte die Entscheidung, die Jurisdiktion von Landgericht (LG) und Oberlandesgericht (OLG) Breslau über das Abstimmungsgebiet zu beenden und durch eine eigene Gerichtsbarkeit zu ersetzen, an der sich – unter alliiertem Vorsitz – auch deutsche Richter beteiligen sollten. Das Auswärtige Amt protestierte: Es könne keinem deutschen Richter zugemutet werden, »unter Aufsicht und Mitwirkung von fremden Staatsangehörigen Recht zu sprechen«.23 Um dem Protest Nachdruck zu verleihen, legten sämtliche Justizbeamten am 14. April ihre Arbeit nieder. Die Initiative dafür wurde hauptsächlich vor Ort entwickelt, bekam allerdings von der Reichs- sowie der preußischen Regierung ausdrückliche Unterstützung.24 Erst nachdem in zähen Verhandlungen ein Kompromiss mit den Alliierten gefunden war, nahm man am 11. Juni die Arbeit wieder auf.25

Von einem Justitium sprachen die Beteiligten dabei zunächst nicht. Die juristische Deutung ihres Ausstandes kam erst im Nachhinein. Denn der Richterstreik hinterließ auch in der juristischen Praxis seine Spuren. Die Rechtspflege hatte knapp zwei Monate stillgestanden, und jede Rechtshandlung, die in diesen Zeitraum fiel, war »der anderen Partei gegenüber ohne rechtliche Wirkung« geblieben, wie § 249 Abs. 2 ZPO (Zivilprozessordnung) festhielt. Kurz vor Streikbeginn war ein Versäumnisurteil zulasten einer Partei ergangen, das dieser jedoch erst am 27. April 1920 zugestellt werden konnte. Am 14. Mai erhob der Betroffene dagegen Einspruch, in Anbetracht der Zweiwochenfrist der Zivilprozessordnung deutlich zu spät, weshalb das Landgericht Oppeln ihn post festum als unzulässig zurückwies. Vor dem Oberlandesgericht Breslau wurde diese Entscheidung wieder aufgehoben. Weil während des Streiks die Rechtspflege stillgestanden habe, sei das Versäumnisurteil dem Beklagten nicht wirksam zugestellt worden, die Einspruchsfrist habe also noch gar nicht begonnen, weshalb das Rechtsmittel auch nicht zu spät eingelegt worden sei.

Das Urteil des OLG wurde 1923 in der »Juristischen Wochenschrift« veröffentlicht, einer der wichtigsten Fachzeitschriften.26 Ganz sicher ist Foerder, der seit 1919 Anwalt in Breslau war, dieser exzeptionelle Vorgang nicht verborgen geblieben. Wenn er für das Justitium, das seine Kollegen im März 1933 ausriefen – eigentlich ein technisches Detail aus dem Zivilprozessrecht –, im Rückblick das Bild des Streiks verwendete, dann lag das weniger an dem, was tatsächlich geschehen war, als an seinem eigenen Erfahrungshorizont: Die Haltung der Breslauer Richter erschien Foerder vermutlich vor allem deshalb als Streik, weil er selbst schon einmal Richter erlebt hatte, die in Reaktion auf einen politischen Umbruch in den Ausstand getreten waren.

Für die Ereignisse von 1933 hatte Foerder allerdings keine glückliche Metaphorik gewählt. Die Linie vom Justitium über den Streik zum politischen Widerstand war zu leichthändig gezogen. Das wird deutlich, wenn man den Kontext des Überfalls etwas erweitert:27 Am 17. Februar 1933 hatte Hermann Göring als kommissarischer preußischer Innenminister einen Runderlass zur »Förderung der nationalen Bewegung« herausgegeben, der den »rücksichtslosen« Schusswaffengebrauch gegen oppositionelle (»staatsfeindliche«) Aktivitäten verlangte und ausdrücklich hervorhob, dass »die Unterlassung einer Maßregel schwerer wiegt als begangene Fehler in der Ausübung«.28 Überall im Land wurden die Polizeipräsidenten ausgetauscht; ab dem 22. Februar durften SA- und SS-Angehörige offiziell als Hilfspolizisten eingesetzt werden. Der äußerst aggressiv geführte Wahlkampf – »Hier habe ich keine Gerechtigkeit zu üben, hier habe ich nur zu vernichten und auszurotten, weiter nichts!«29 – vor den Reichstagswahlen am 5. März heizte die Stimmung weiter auf. Die demonstrativ geduldeten Prügelstätten und wilden Lager taten ihr Übriges.

Auch Justizgebäude wurden in großer Zahl zu Zielen staatlich sanktionierter Angriffe. Bereits am 9. März – zwei Tage vor dem Breslauer Pogrom – überfiel die SA das Landgericht Chemnitz und nahm zahlreiche Richter und Anwälte in »Schutzhaft«;30 am Tag darauf wurden die Gerichte in Kaiserslautern und Zweibrücken besetzt.31 Mit Breslau jedoch war die erste echte Metropole betroffen, noch dazu ein Zentrum deutscher und jüdischer Kultur, in dem freilich neben einer tief verwurzelten bürgerlichen Tradition ein ebenso tiefsitzender, nicht zuletzt katholischer Antisemitismus zu beobachten war. Schon in den 1920er-Jahren war es mehrfach zu Ausschreitungen gegen Juden gekommen, und bei den Reichstagswahlen vom Juli 1932 hatte die NSDAP in Breslau mit über 43 Prozent das beste Ergebnis in einer Großstadt erzielt.32 Insofern war es kein Zufall, dass 1931 ausgerechnet der grobschlächtige und mehrfach wegen Gewaltdelikten vorbestrafte Edmund Heines die schlesische SA-Gruppe übernahm.

Das radikale Auftreten der Breslauer SA ließ die dortigen Ereignisse schon den Zeitgenossen als Sonderfall erscheinen. Das zeigt bereits die ungewöhnliche Dichte, in der die damalige Presse über die Vorfälle berichtete. »Frankfurter Zeitung« und »Vossische Zeitung« begleiteten die Ereignisse genau wie alle schlesischen Tageszeitungen mit einer ganzen Serie von Beiträgen nachgerade in Echtzeit;33 dazu kamen lange Zusammenfassungen in den nicht täglich erscheinenden Blättern »Jüdische Rundschau« und »Jüdische Zeitung«.34

Diese Quellen lassen sich mittlerweile durch eine Vielzahl weiterer Zeugnisse und Materialien ergänzen.35 Daraus ergibt sich insgesamt ein Bild, das von Foerders nachsichtiger Interpretation an wesentlichen Punkten abweicht. Die SA-Schläger wüteten am Vormittag des 11. März 1933 im Gericht; manche Richter versuchten, ihre jüdischen Kollegen zu schützen, andere unterstützten die SA in ihrem Treiben.36 Nach längeren Verhandlungen erreichten die nicht-jüdischen Rechtsanwälte, dass sie am Nachmittag unter Aufsicht der SA und unter Ausschluss der jüdischen Kollegen eine Versammlung abhalten konnten.37 Bei dieser Zusammenkunft, an der auch einige Richter und Staatsanwälte teilnahmen,38 erklärte man mit 125 Stimmen bei 12 Gegenstimmen, dass der Überfall zu einem Stillstand der Rechtspflege geführt habe, weshalb bei Land-, Amts- und Arbeitsgericht alle für den 13., 14. und 15. März anstehenden Termine aufzuheben seien.

Mehr ist über diesen Beschluss nicht zu ermitteln. Wer die Stimmführer waren, ob es politische Präferenzen gab, wie die Alterskohorten sich verhalten haben, ist nicht bekannt. Überliefert ist nur die nackte Zahl, von der die abschließende Erklärung getragen wurde. Die Tapferkeit wird man der Resolution nicht absprechen wollen. Aber dürftig blieb sie trotzdem. Bindend waren die Beschlüsse sowieso nicht; einem Richter konnte nicht vorgeschrieben werden, seine Tätigkeit ruhen zu lassen. Darüber hinaus waren in Breslau selbst zu diesem Zeitpunkt rund 250 Richter und Staatsanwälte und fast 600 Anwälte tätig, im ganzen Oberlandesgerichtsbezirk knapp 1.000 Anwälte und über 700 Richter.39 Nicht einmal für die Stadt Breslau erfüllte die Versammlung also wenigstens ein minimales Quorum. Zudem fehlte ihr jeder korporative Hintergrund, eine einheitliche Willensbildung lag ihr nicht zugrunde. Die Spitze der Justizverwaltung, namentlich der Oberlandesgerichtspräsident Max Witte, folgte der Empfehlung ausdrücklich nicht. Das OLG selbst sei nicht betroffen, und überdies könne ein Justitium ohnehin nur im jeweiligen Fall vom entscheidenden Richter festgestellt werden.40

Gleichwohl verkündete die Pressestelle von Amts-, Land- und Arbeitsgericht am nächsten Tag – Sonntag, dem 12. März – einen Stillstand der Rechtspflege für die unteren Instanzen, was über die Zeitungen sofort Verbreitung fand: Alle Termine seien für die nächsten drei Tage abgesagt.41 Auch am Oberlandesgericht fanden praktisch keine Verhandlungen statt, weil viele Anwälte den dortigen Sitzungen fernblieben – teils aus Angst, teils aus Solidarität mit den jüdischen Kollegen. Ebenfalls noch am 12. März fuhren Vertreter der Anwaltschaft nach Berlin, um mit dem Ministerium die nächsten Schritte zu verhandeln, aber ohne rechten Erfolg.42 Über Rudolf Dix, den Vorsitzenden des Deutschen Anwaltsvereins, gelang es zwar, Kontakt zu Franz von Papen aufzunehmen, der sich wiederum mit Hitler in Verbindung setzte. Letzterer, wohl noch in Sorge, bürgerliche Kreise abzuschrecken, erteilte am 13. März aus München nachdrückliche Anweisung – insgesamt sieben Funksprüche wurden gesendet –, Störungen der Rechtspflege und vor allem »jede eigenmächtige Aktion« zu unterlassen.43 Aber das schuf nur einen brüchigen Frieden. Die SA blieb in Absprache mit dem Oberlandesgerichtspräsidenten – dessen Verhandlungsspielraum freilich gering gewesen sein dürfte – vor dem Gericht platziert, um zu überwachen, dass keine jüdischen Richter oder Anwälte an ihren Arbeitsplatz gelangen konnten.44

Bei alledem: Ein nennenswerter »Widerstand« formierte sich in diesen Tagen auf Justizseite nicht. Die Frage war schon bald nicht mehr, was die Justiz von SA und Polizei verlangen könne, sondern umgekehrt, inwieweit sich die Rechtspflege verändern müsse, um weitere Konflikte zu vermeiden. Das Justitium war so etwas wie eine Atempause, die sich der laufende Betrieb nahm, um die gewünschten Anpassungen durchzuführen. Am 15. März ließ der Oberlandesgerichtspräsident über den Anwaltsverein mitteilen, er empfehle den jüdischen Anwälten »bis auf weiteres«, vom Gericht fernzubleiben.45 Am 16. März vollzog die Justiz endgültig den Kotau. In einer Lagebesprechung von Polizei, SA, SS und Justizverwaltung wurde vor allem der »Wunsch der nationalen Bevölkerung« thematisiert, den »Einfluss jüdischer Rechtspflegeorgane« einzudämmen. Das Reichsjustizministerium schaltete sich telefonisch ein, um ebenfalls »die große Beunruhigung« und »die große Zahl jüdischer Rechtsanwälte« zu kritisieren.46 Oberlandesgerichtspräsident Witte heizte die Stimmung weiter auf, indem er den Anteil der jüdischen Anwälte am Landgericht Breslau auf »wohl über 70%« schätzte.47

Das war maßlos übertrieben. Max Polke, als Anwalt mit den Verhältnissen wohl hinreichend vertraut, gab an, in Breslau seien 205 jüdische Kollegen tätig gewesen, also etwa 35 Prozent.48 Das dürfte eine belastbare Zahl sein.49 Die Justiz willigte indes ein, jüdische Rechtsanwälte nur noch entsprechend dem jüdischen Bevölkerungsanteil zuzulassen, was darauf hinauslaufen sollte, dass künftig lediglich siebzehn von ihnen – knapp 3 Prozent – an Breslauer Gerichten auftreten durften; zwölf davon am Landgericht, fünf am Oberlandesgericht. Der weitaus größte Teil verlor damit eine tragende Säule seiner wirtschaftlichen Existenz, wobei der Vollständigkeit halber darauf hinzuweisen ist, dass die Festlegung auf die Zahl siebzehn die proklamierten Maßstäbe deutlich unterlief.50 Wer vor Gericht nicht mehr auftreten durfte, so wurde betont, solle in seiner übrigen Berufstätigkeit nicht eingeschränkt werden, doch sicherheitshalber wurde die »dringende Bitte« hinzugefügt, sich an die Vorgaben zu halten, da andernfalls die Sicherheit von Personen und Institutionen nicht zu gewährleisten sei.51

Das Justitium war offiziell rasch beendet.52 An den Tagen danach fielen zwar noch immer zahlreiche Termine aus.53 Aber man arrangierte sich schnell mit den neuen Verhältnissen. Der Breslauer Rechtsanwalt Ernst Marcus, der mit nach Berlin gereist war, um offiziellen Protest zu organisieren, musste bei seiner Rückkehr resigniert feststellen, dass »die Justizverwaltung vor der Partei und Herrn Heines kapituliert« hatte.54 Walter Tausk, Möbel- und Kunsthändler, notierte am 17. März bitter in seinem Tagebuch: »Mittelalter im 20. Jahrhundert!«55 Die »Jüdische Zeitung« resümierte fassungslos, die vergangenen Ereignisse gehörten »wohl zu den schlimmsten [...], die die Breslauer Juden seit Menschengedenken erlebt haben«.56

Sehr bald kam es jedoch noch schlimmer. Das Reichsjustizministerium hatte schon am 16. März telefonisch mitgeteilt, es sei »z.Zt. nicht tragbar«, wenn in Breslau jüdische Richter oder Staatsanwälte weiter tätig blieben.57 Vor Ort reagierte man umgehend; binnen Wochenfrist waren praktisch alle jüdischen Richter beurlaubt.58 Noch am 17. März taten sich gut 100 Anwälte in ausdrücklicher »Bejahung hiesiger Ereignisse«59 zu einem »Nationalen Anwaltsverein« zusammen, der sich »zur christlichen Religion und parteimäßig zum Nationalsozialismus, zur Kampffront Schwarz-Weiß-Rot und zum Zentrum« bekannte.60 Die jüdischen Rechtsverwalter versuchten mühsam, ihre Büros weiter zu betreiben; Ernst Marcus, der seine Zulassung behalten hatte, berichtete im Rückblick, er habe in den folgenden Wochen jeden Tag 60 bis 80 Gerichtstermine wahrgenommen, um seine ausgeschlossenen Kollegen zu vertreten.61

Aber auch dieser Notbetrieb hatte nicht lange Bestand. In der zweiten Märzhälfte wurden überall im Land weitere Angriffe auf Justizeinrichtungen inszeniert. Am 18. März stürmten SA-Trupps das Land- und Amtsgericht und Anwaltskanzleien im schlesischen Oels;62 in Gleiwitz drang am 24. März »eine größere Anzahl junger Burschen« ins Gericht ein und misshandelte jüdische Rechtsanwälte;63 fünf Tage danach besetzten SA und SS das Land- und Amtsgericht Görlitz;64 am 31. März schließlich wurden im ganzen Reich Justizgebäude besetzt und Richter und Anwälte misshandelt, geschlagen, in »Schutzhaft« genommen und anderweitig gedemütigt: in Königsberg, Berlin, Frankfurt am Main, Stuttgart, Dortmund, Duisburg, Beuthen, Magdeburg, Plauen.65 Exemplarisch für diese Übergriffe steht ein Bericht aus Köln: Die Betroffenen wurden »auf Müllabfuhrwagen« weggeschafft, wobei der Oberlandesgerichtspräsident indigniert hinzufügte, der Abtransport sei »in Robe« erfolgt, obwohl diese doch das »Amts- und Ehrengewand auch der deutschstämmigen Richter und Rechtsanwälte« sei.66

Noch am 31. März 1933 verbreitete das Preußische Justizministerium per Funkspruch die Anweisung, allen jüdischen Richtern solle nahegelegt werden, sich sofort beurlauben zu lassen. Mit den Anwaltsvereinen müsse vereinbart werden, dass jüdische Anwälte nur noch proportional zum jüdischen Bevölkerungsanteil zugelassen würden. Wer sich diesen Anordnungen verweigere, bekomme Hausverbot. Damit sei die Ursache der bis dahin allerorten zu beobachtenden »Selbsthilfeaktionen« des Volkes beseitigt, die Rechtspflege könne »geordnet und würdig« weiter betrieben werden, wobei Wünschen der Partei, uniformierte Wachen an den Gerichten aufzustellen, Folge zu leisten sei.67 Das »Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums« vom 7. April 1933 und das »Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft« vom selben Tag68 bedeuteten den Abschluss der personellen Umwälzungen.

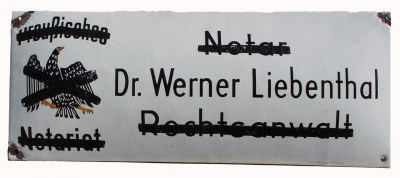

(Wikimedia Commons, Etan J. Tal, LiebenthalRechtsanwalt2, CC BY-SA 3.0)

In Breslau war zu diesem Zeitpunkt nichts mehr zu tun. Die Säuberungsanordnungen hatte man bereits drei Wochen früher vorauseilend erfüllt. Von einem echten Streik waren die Resolution vom 12. März und ihre Begleitumstände daher denkbar weit entfernt. Eine einheitliche Linie unter den Betroffenen hatte es nicht gegeben, und wenn die Beteiligten ihre Arbeit niedergelegt hatten, dann nicht, um gegen Angriffe von außen zu protestieren und diese abzuwehren. Vielmehr hatte ihr Innehalten gerade dazu beigetragen, die Maßnahmen der neuen Machthaber möglichst reibungslos umzusetzen. Vor allem dem Oberlandesgericht und seinem Präsidenten war es zu verdanken, dass der geforderte Umbruch nur fünf Tage in Anspruch genommen hatte. Die Berufung auf ein Justitium bemäntelte dieses Interregnum der Gewalt, indem es dafür ein irgendwie anschlussfähiges juristisches Vokabular zur Verfügung stellte.

Dass es dabei auffallend hemdsärmelig zuging, störte niemanden. Die Versammlung der Rechtsanwälte und Richter, die das Justitium ausgerufen hatte, war weder zahlenmäßig geeignet, um politisch ins Gewicht zu fallen, noch mit irgendwelchen Kompetenzen ausgestattet, die ihr einen verbindlichen Beschluss erlaubt hätten. Entsprechend unübersichtlich blieb die Situation. Was ein Stillstand der Rechtspflege eigentlich war, wusste niemand so recht. Die »Schlesische Tageszeitung« sah zunächst ein »Justizium« und dann ein »Justicium« am Wirken,69 die »Vossische Zeitung« beobachtete erst ein »Justicium« und rief dann, in Erinnerung an die eben durchlebten Bankenfeiertage der Weltwirtschaftskrise, »drei Justizfeiertage in Breslau« aus.70 Die »Schlesische Zeitung« schließlich bemühte sich um Erläuterung und brachte einen ausführlichen Beitrag des Breslauer Anwalts Nawrocki, der dem Publikum rechtskundig erklärte, dass zwar während eines Stillstandes der Rechtspflege keinerlei Fristen laufen würden und die Verjährung unterbrochen sei, der genaue Umfang des Stillstandes aber trotzdem vom Einzelfall abhänge und man deshalb wenigstens den Versuch machen solle, »erforderlich werdende Rechtshandlungen vorzunehmen oder vornehmen zu lassen«.71

Damit schließt sich der Kreis. Das Breslauer Justitium war kein politisches Fanal gegen einen äußeren Aggressor, sondern eher die rechtstechnische Verarbeitung dieser externen Bedrohung. Damit aber bewegte man sich genau in den Bahnen, die auch die Rezeptionsgeschichte der 300 Jahre zuvor strukturiert hatten: Auf die Gefahr von Rechtlosigkeit waren zunächst juristische Justierungen die Antwort, die verhindern sollten, dass der gewohnte Gang des Rechts ganz aufgegeben werden musste. Nahm die Gefahr überhand, wurde sie durch einen deklaratorischen Akt in einen Rechtszustand überführt, ein Akt, mit dessen Hilfe sich in letzter Konsequenz selbst rohe Gewalt hinwegfingieren ließ.

Für Juristen hat dies etwas durchaus Tröstliches an sich, suggeriert es doch, dass sie selbst die Deutungshoheit über Existenz oder Suspension von Recht haben. Das mag auch Ludwig Foerder unterschwellig dazu bewogen haben, den tapferen, aber hilflosen Akt der Breslauer Minderheit zum Streik zu erheben, obwohl er ihn genauso gut als Kapitulation hätte werten können. Das Justitium sicherte dem Recht und seinen Repräsentanten das letzte Wort zu: Wenn die Gerichte nicht mehr arbeiteten, dann arbeiteten sie nicht mehr. Aber ob sie nicht mehr arbeiteten, konnte niemand anders entscheiden als die Gerichte selbst.

Für eine Zeitgeschichte des Rechts lassen sich aus diesen Beobachtungen verschiedene Überlegungen gewinnen. Drei sollen hier besonders betont werden. Zunächst macht das Justitium die besonderen Anforderungen sichtbar, die an die Justizgeschichte (als Geschichte der Rechtsprechung und ihrer Institutionen) zu stellen sind. Justizielles Handeln hat immer eine Schattenseite. Die stille Gewalt äußert sich nicht nur in Urteilen; die tiefsten Abgründe offenbaren sich häufig erst jenseits der richterlichen Entscheidung. Der Breslauer Oberlandesgerichtspräsident Witte weigerte sich, gegen die Übergriffe der SA wenigstens einen symbolischen Protest vorzubringen. Das verleiht dem ungerührten Geschäftsbetrieb am OLG den Anschein einer Normalität, die weder von den Akteuren intendiert war noch von den Zeitgenossen so empfunden wurde. Derartige Formen beredter Schweigsamkeit sind historiographisch nicht einfach zu ergründen. Anders als eine binnenjuristisch operierende Dogmengeschichte kann sich die Justizgeschichte jedenfalls nicht darauf beschränken, Urteile, Methodologien oder Argumentationstopoi zu analysieren.

Das ist keine neue Einsicht, aber eine, die nicht immer ausreichend berücksichtigt wurde. Insbesondere Gustav Radbruchs Arbeiten aus der Zeit nach 194572 haben der Juristischen Zeitgeschichte schon in ihrer Gründungsphase ein tiefes pseudo-positivistisches Missverständnis eingeschrieben. Radbruchs vermeintliche Beobachtungen von »gesetzlichem Unrecht« während des »Dritten Reiches« waren nicht nur, wie seit langem bekannt, historisch falsch;73 vor allem haben sie die juristische Analyse für lange Zeit epistemologisch verstümmelt. Wer richterliche Urteile bloß als Annex hierarchisch übergeordneter Legislativakte begreift, dem muss jeder Sinn für Eigenwertungen, Zwischentöne, Mehrdeutigkeiten abgehen. Es ist vor allem den juristischen Vertretern einer Zeitgeschichte des Rechts zu wünschen, dass sie sich davon lösen können.

Zweitens: »Verrechtlichung« sollte als Beschreibungsmodus in der Zeitgeschichte nur zurückhaltende Verwendung finden. Mit dem Eintritt in die Neuzeit, dem Untergang von Natur- und Vernunftrecht sowie der gleichzeitigen Emanzipation von der Politik hat das Recht prinzipiell Omnipräsenz gewonnen.74 Ab Mitte des 19. Jahrhunderts war jede lebensweltliche Konfliktlage als Rechtsproblem darstellbar. Seither kann nichts mehr verrechtlicht werden, weil bereits alles verrechtlicht ist. Die bloße Beobachtung, dass einem Klageanspruch stattgegeben wird, wo er zuvor abgewiesen wurde, ist denn auch kein Indiz für eine weitere »Verrechtlichung«, sondern zeigt lediglich eine Verschiebung innerhalb der bereits bestehenden juristischen Programme an.

Das Justitium macht das besonders gut sichtbar. In den ersten systematischen Darstellungen nach seiner Renaissance wurde immer wieder auf die Nähe zum Naturzustand hingewiesen. »Zur Zeit eines gänzlichen Stillstandes des Gerichts«, schrieb etwa Justus Claproth 1786 in seiner »Einleitung in den ordentlichen bürgerlichen Proceß«, »ist die Selbsthülfe erlaubt, weil alsdann die Unterthanen gleichsam in den natürlichen Zustand zurückgesezet sind«.75 Im März 1933 dagegen, als der Terror der SA tatsächlich protostaatliche Formen annahm, hat niemand mehr die Möglichkeit eines Rückfalls in das ungeschiedene Einerlei des status naturalis auch nur erwogen. In Breslau beschlossen einige Richter den Ausstand, andere verweigerten sich, die große Masse blieb indifferent. Rechtsanwalt Nawrocki riet den besorgten Lesern der »Schlesischen Zeitung«, bestehende Klagefristen vorsichtshalber einzuhalten.76 Mag sein, dass im Naturzustand Selbsthilfe erlaubt ist – aber bis der Naturzustand gerichtsfest eingetreten ist, füllt man lieber die bestehenden Formulare aus.

Von einer weiteren »Verrechtlichung« im Sinne einer sachlichen Ausbreitung der juristischen Instrumente zu sprechen ist für die Zeitgeschichte deshalb eigentlich nur noch dort sinnvoll, wo inter- und transnationale Normen Anpassungen des nationalen Rechts erfordern oder neuartige Formen von juristischer Regulierung erzeugen.77 So können – dies als dritte weiterführende Überlegung – Prozesse der »Entrechtlichung« ebenfalls nur mithilfe eines äußerst differenzierten Begriffsapparates beschrieben werden. Der Anspruch, sämtliche Lebensbereiche juristisch darstellen zu können, hat auch eine zeitliche Dimension. Recht ist seinem Anspruch nach auf Ewigkeit angelegt. Das Justitium ist hier erneut die paradigmatische Institution: Es hat einen Anfang, aber zugleich hat es von Beginn an ein Ende. Auch das hat man schon im 17. Jahrhundert so gesehen.78 Das preußische Landrecht von 1620 etwa kleidete diesen juristischen Gleichmut in die schöne Formulierung: »wann aber der Krieg/und das Sterben auffgehöret/so gehet die zeit wider an«.79

Das Justitium ist, so gesehen, eine Art selbstverordneter Dornröschenschlaf. Im Justitium antizipiert das Recht sich selbst; was es an Unterbrechungen zulässt, hängt notwendig von der Rückkehr in den Normalzustand ab. Darin liegt eine klare Absage an alle eschatologischen Staatsphilosophien, die seit Carl Schmitt immer wieder vorgelegt werden. Zuletzt hat Giorgio Agamben davon geträumt, im Justitium eröffne sich ein Raum der Anomie, in dem die wahrhaft politische Tat möglich sei, weil keine versteckte juristische Agenda im Hintergrund ablaufe, ein Raum, den Agamben mit melodramatischer Zuspitzung »das Leben selbst« nennt.80

Man tut gut daran, der Versuchung solcher Simplifizierungen zu widerstehen. Das Justitium markiert tatsächlich keine juristische Leere, sondern im Gegenteil den Moment der höchsten normativen Verdichtung. Das Recht der Neuzeit ist eine komplexe Angelegenheit und schon durch diese Komplexität gegen eilfertige Suspensionen gewappnet. Pointiert hat dies 1936 Adolf Baumbach in seinem Standardkommentar zur Zivilprozessordnung zum Ausdruck gebracht. Zum Justitium erläutert er, eine »rein tatsächliche Behinderung des Gerichts« führe genausowenig zum Stillstand der Rechtspflege wie der »Tod aller Richter«. Darin steckt nicht nur die dogmatische Gier nach Extremfällen. Denn: »Über die Tatsache des Stillstands der Rechtspflege«, belehrt Baumbach unbeirrt weiter, »entscheidet der Richter.«81 Der systemische Eigensinn des Rechts heilt auch das richterliche Massensterben. Irgendwo wird sich schon ein Sachwalter finden, der den letal verhinderten Kollegen ersetzt. Und dann geht alles seinen gewohnten Gang. Mit anderen Worten: Im Justitium begründet das Recht sich selbst.

Das Justitium ist nach alledem ein typisches Positivierungsphänomen. Sobald die Rechtsordnung mit der Gefahr einer rechtlosen Zwischenzeit konfrontiert wird, reagiert das System auf eine für die Neuzeit typische Weise: mit der Produktion von noch mehr Recht. Das Justitium liefert die Begrifflichkeit, um selbst Rechtlosigkeit als Rechtszustand darstellen zu können; der Ausnahmezustand ist dann kein Sonderfall mehr, der sich jenseits der Rechtsordnung abspielen würde, sondern er wird seinerseits als juristisches Problem integriert.82

Am klarsten ist dies am Phänomen des Krieges erkennbar: Seine sachlichen und sozialen Implikationen wurden seit dem 17. Jahrhundert immer weiter eingehegt, kleingearbeitet, juridifiziert, bis das kämpfende Heer zu einem Problem der postalischen Zustellung und die Zerstörung des Landes zu einem Problem der Verjährung geworden waren. Dieser Prozess wurde nach 1945 fortgesetzt. Der Verlust großer Gebiete vor allem im ehemaligen deutschen Osten barg die Schwierigkeit, dass dort begonnene Prozesse auf Ewigkeit in der Schwebe zu bleiben drohten: Vor Ort konnten sie aus naheliegenden Gründen nicht fortgeführt werden, aber auch eine Ersatzgerichtsbarkeit stand nicht bereit, weil nach deutschem Recht niemals zwei Gerichte gleichzeitig denselben Fall bearbeiten dürfen.83

Zwei Gesetze waren es, die diesen Zustand beendeten: in der Sowjetischen Besatzungszone die Anordnung über die Zuständigkeit in gerichtlichen Verfahren vom 8. Mai 1947,84 in der Bundesrepublik Deutschland das Zuständigkeitsergänzungsgesetz vom 7. August 1952.85 Damit war die letzte Lücke im ordentlichen Gerichtsverfahren, die der Krieg hinterlassen hatte, geschlossen. Obwohl insbesondere die westdeutsche Maßnahme viel zu spät kam – sieben Jahre nach Kriegsende bestand an den meisten Fällen kein Interesse mehr –, waren die juristischen Reaktionen geradezu euphorisch. Nunmehr sei endlich »das rechtsstaatlich gebotene Mindestmaß an Rechtsschutz« gewährleistet, indem die Beteiligten gegen Beeinträchtigungen gewappnet würden, »die der durch den Kriegsausgang bedingte Bruch der Verfahrenskontinuität zur Folge gehabt hat«.86

Die Symbolik wiegt offensichtlich schwer. Auch ein verlorener Weltkrieg darf die »Verfahrenskontinuität« nicht stören. Dem Juristen scheint es ein unverzichtbares Gebot der Rechtsstaatlichkeit zu sein, dass dem Recht die Herrschaft über sich selbst niemals abhandenkommt. Die Breslauer Ereignisse vom März 1933 freilich zeigen, wie die juristische Selbstreproduktion irgendwann zur Autosuggestion wird. Im Justitium wird auch nackte Gewalt auf einen juristischen Tatbestand reduziert. Nur bleibt diese Juridifizierung gewissermaßen ohne Rechtsfolge, die Maschine gerät in Leerlauf. Mit juristischen Mitteln kommt man hier nicht mehr weiter. Für eine zeithistorische Betrachtung ist das eigentlich ein guter Ausgangspunkt.

Anmerkungen:

1 Edmund Heines (1897–1934), seit 1922 Mitglied von NSDAP und SA, 1923 Teilnehmer am Hitler-Putsch, an mehreren Fememorden beteiligt, seit 1930 Mitglied des Reichstages, seit März 1933 preußischer Staatsrat. Am 26. März 1933 wurde er offiziell zum Breslauer Polizeipräsidenten ernannt, zudem stieg er zum stellvertretenden Gauleiter Schlesiens auf, bevor er in Ungnade fiel und im Zuge des sog. Röhm-Putsches am 30. Juni 1934 ermordet wurde. Siehe Joachim Lilla, Die Stellvertretenden Gauleiter und die Vertretung der Gauleitung der NSDAP im »Dritten Reich«, Bremerhaven 2003, S. 40.

2 Ludwig Foerder, Der erste Pogrom auf ein deutsches Gericht. Erinnerungen eines Augenzeugen anlässl. der 20. Wiederkehr des Jahrestages, in: Institut für Zeitgeschichte München, Archiv, ZS 1606 (fünfseitige handschriftliche Aufzeichnungen und sechsseitige spätere Schreibmaschinen-Abschrift); Abschrift auch in: Yad Vashem Archives, O.2/130. Alle Zitate nach der handschriftlichen Version.

3 Daraus sind einige Streitschriften hervorgegangen; siehe Ludwig Foerder, Antisemitismus und Justiz, Berlin 1924; ders., Anklagerede der Kgl. Großh. Staatsanwaltschaft in Luxemburg wegen Beleidigung der jüdischen Religion und ihrer Bekenner, Berlin 1925; ders., Die Stellung des Centralvereins zu den innerjüdischen Fragen in den Jahren 1919–1926. Eine Denkschrift für Vereinsmitglieder, Breslau 1927. Zu Foerders – auch im Exil nicht nachlassenden – Aktivitäten siehe dessen Berichte über Maßnahmen gegen eine deutsche Besetzung Palästinas, auf Englisch abgedruckt bei Jürgen Matthäus (Hg.), Jewish Responses to Persecution, Bd. 3: 1941–1942, Lanham 2013, S. 193-196.

4 Zu Foerders Biographie siehe den Nachruf in: Association of Jewish Refugees (AJR) Information 9 (1954) H. 8, S. 4, und die knappe Darstellung bei Joseph Walk, Kurzbiographien zur Geschichte der Juden 1918–1945, München 1988, S. 94. Zur Flucht siehe die kurze Notiz in: Jewish Telegraphic Agency, 1.6.1934; zum Tod von Irma Foerder vgl. <https://www.joodsmonument.nl>.

5 Siehe Anm. 2.

6 Foerders Bericht schließt: »Wegen Verletzung der ›Residenzpflicht‹, d.h. weil ich mich nicht totschlagen liess, wurde ich in der Liste der Anwälte gelöscht und aus dem Amt als Notar entlassen. Das war der Dank des Vaterlandes an diejenigen, die einst ihre Haut dafür zu Markte getragen hatten.«

7 Für diese Auskunft danke ich Dr. Klaus A. Lankheit, dem Leiter des IfZ-Archivs.

8 Unter dem Titel »SA-Terror in Breslau«, in: Gerhard Schoenberner (Hg.), Wir haben es gesehen. Augenzeugenberichte über Terror und Judenverfolgung im Dritten Reich, Hamburg 1962, S. 18-22.

9 Horst Göppinger, Die Verfolgung der Juristen jüdischer Abstammung durch den Nationalsozialismus, Villingen 1963. Auf S. 31 in Anm. 3 heißt es dort freilich (schon damals zu Unrecht), Foerders Bericht sei »unveröffentlicht«.

10 Siehe etwa Daniel Siemens, Stormtroopers. A New History of Hitler’s Brownshirts, New Haven 2017, S. 130; Katharina Friedla, Juden in Breslau/Wrocław 1933–1949, Köln 2015, S. 119f.; Michael Wildt, Volksgemeinschaft als Selbstermächtigung. Gewalt gegen Juden in der deutschen Provinz 1919 bis 1939, Hamburg 2007, S. 109f.; Abraham Ascher, A Community under Siege. The Jews of Breslau under Nazism, Stanford 2007, S. 76-79; Tilmann Krach, Jüdische Rechtsanwälte in Preußen. Über die Bedeutung der freien Advokatur und ihre Zerstörung durch den Nationalsozialismus, München 1991, S. 172f.; Günter Plum, Wirtschaftsleben und Erwerbsleben, in: Wolfgang Benz (Hg.), Die Juden in Deutschland 1933–1945. Leben unter nationalsozialistischer Herrschaft, München 1989, S. 262-307, hier S. 284.

11 Ursula Krechel, Landgericht, Salzburg 2012, S. 225-227.

12 Clara Jungblut war bei der Suche nach Literatur und dem Aufstöbern entlegener Zeitungsartikel eine wertvolle Stütze. Ich danke sehr herzlich.

13 Klassisch Theodor Mommsen, Römisches Staatsrecht. Erster Band, 2. Aufl. Leipzig 1876, S. 250-253; außerdem Wolfgang Kunkel/Roland Wittmann, Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik. Zweiter Abschnitt, München 1995, S. 225f.; zuletzt – über Mommsen und Kunkel jedoch nicht hinausgehend – Gregory Golden, Crisis Management During the Roman Republic. The Role of Political Institutions, Cambridge 2013, S. 87-103.

14 Rescripte vom 28.1.1671, 5.4.1671 und 24.3.1674 als Nr. XL, XLI und XLVI abgedruckt in: Des Corpus Constitutionum Marchicarum Anderer Theil. Erste Abtheilung, Berlin 1737.

15 In der Sammlung Novum Corpus Constitutionum (NCC) finden sich zwischen 1756 und 1795 insgesamt 14 einschlägige Verordnungen.

16 Nachweise in NCC 2 (1757) Nr. XLIX, 6 (1778) Nr. XLII, 9 (1793) Nr. III. Zum insoweit weniger technischen Gesetzesbegriff siehe Heinz Mohnhaupt, Potestas legislatoria und Gesetzesbegriff im Ancien Régime, in: Ius Commune 4 (1972), S. 188-239.

17 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStAPK), I. HA, Rep. 84 XVI Nr. 15, Bd. 5, darin Teil I Titel 20 § 8, Bl. 91-92r.

18 So § 759 des Entwurfs einer Prozeß-Ordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für den Preußischen Staat, Berlin 1864. Die sehr knappe Begründung dazu lautet (ebd., S. 193): »Es bleibt natürlich nichts übrig, als bei einem wirklichen justitium die Aussetzung von Rechtswegen eintreten zu lassen.«

19 Eine der wenigen Rechtsordnungen außerhalb Preußens, die ein Justitium kennt, ist wohl die sächsische; siehe den dortigen Entwurf einer bürgerlichen Prozeß-Ordnung von 1860 (Kapitel XX, § 855, gedruckt Dresden 1860).

20 Nur das Wörtchen »gänzlich« sollte aus der preußischen Vorlage gestrichen werden. Von der Unterbrechung handelte die LXXIV. Sitzung am 19. Juni 1868, speziell um den preußischen § 759 ging es in der LXXV. Sitzung drei Tage danach.

21 Siehe Carl Hahn (Hg.), Die gesammten Materialien zur Civilprozeßordnung und dem Einführungsgesetz zu derselben vom 30. Januar 1877, 2. Aufl. Berlin 1881, S. 252, S. 584, S. 962. Die Vorschrift befindet sich im Regierungsentwurf in § 214, in der CPO von 1877 in § 222 und seit 1900 (bis heute) in § 245.

22 Siehe dazu und zum Folgenden T. Hunt Tooley, National Identity and Weimar Germany. Upper Silesia and the Eastern Border, 1918–1922, Lincoln 1997, S. 146-148; außerdem Karsten Eichner, Briten, Franzosen und Italiener in Oberschlesien, 1920–1922. Die interalliierte Regierungs- und Plebiszitkommission im Spiegel der britischen Akten, St. Katharinen 2002; zum Justizressort und den Auseinandersetzungen mit den deutschen Stellen dort insb. S. 82f. (allerdings mit falscher Datierung des Streiks).

23 Auswärtiges Amt über Wolffs Telegraphisches Bureau, 10.3.1920, in: Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde (BArch) R 43 I Nr. 350, Bl. 88-90.

24 Siehe das Gesprächsprotokoll der Kabinettssitzung der Reichsregierung vom 8.5.1920, in: BArch R 43 I Nr. 350, Bl. 190f.

25 Siehe zu ähnlichen Vorgängen in Posen die Schilderung bei Max Hachenburg, Rundschau, in: Deutsche Juristen-Zeitung 24 (1919), Sp. 890-894, hier Sp. 891.

26 OLG Breslau, Urteil vom 14.3.1922, Az. 8 U 2/21, in: Juristische Wochenschrift 52 (1923), S. 190. Auch in der Kommentarliteratur ist der Fall rasch angekommen; siehe etwa Adolf Baumbach, Zivilprozeßordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz, 11. Aufl. München 1936, § 245 Anm. 1. Ausführlich wurde die Behandlung dann wohl erst nach 1945; siehe Bernhard Wieczorek, Zivilprozeßordnung und Nebengesetze, Berlin 1957, § 245 Anm. A I b.

27 Zum Folgenden Lothar Gruchmann, Justiz und brauner Terror, in: ders., Justiz im Dritten Reich 1933–1940. Anpassung und Unterwerfung in der Ära Gürtner, 3. Aufl. München 2001, S. 320-324.

28 Ministerialblatt für die preußische innere Verwaltung 1933, S. 169 (sog. Schießerlass).

29 Hermann Göring, Rede in Frankfurt a.M. am 3.3.1933, abgedruckt in: ders., Reden und Aufsätze, hg. von Erich Gritzbach, 3. Aufl. München 1939, S. 27.

30 Deutsche Allgemeine Zeitung, 9.3.1933, in Auszügen abgedruckt in: Comité des Délégations Juives (Hg.), Das Schwarzbuch. Tatsachen und Dokumente. Die Lage der Juden in Deutschland 1933, Paris 1934, Neudruck Berlin 1983, S. 94. Im Schwarzbuch, S. 94-101, ist insgesamt nur ein kleiner Teil der hier nachgewiesenen Artikel abgedruckt. Auf Einzelnachweise wird deshalb verzichtet.

31 Gruchmann, Justiz im Dritten Reich (Anm. 27), S. 323.

32 Siehe dazu Till van Rahden, Juden und andere Breslauer. Die Beziehungen zwischen Juden, Protestanten und Katholiken in einer deutschen Großstadt von 1860 bis 1925, Göttingen 2000, insb. S. 321.

33 Frankfurter Zeitung, 12., 14., 16., 17., 18.3.1933; Vossische Zeitung, 12., 13., 14., 15., 17., 22.3.1933. Extrem antisemitisch sind die Ausfälle der Schlesischen Tageszeitung vom 13., 14., 16., 17. und 20.3.1933, ausgewogener die Berichte der Schlesischen Volkszeitung vom 12. und 18.3.1933 sowie der Schlesischen Zeitung vom 15. und 16.3.1933. Die Deutsche Allgemeine Zeitung (18.3.1933) dagegen beschränkte sich auf eine einzige, noch dazu recht dürre Mitteilung; gleiches gilt für die Breslauer Neuesten Nachrichten (17.3.1933). Auf letztere bezieht sich vermutlich die Klage Willy Cohns, dass »in unseren Zeitungen überhaupt nichts steht« (Tagebucheintrag vom 16.3.1933, in: ders., Kein Recht, nirgends. Tagebuch vom Untergang des Breslauer Judentums 1933–1941, hg. von Norbert Conrads, Bd. 1, Köln 2006, S. 19).

34 Jüdische Rundschau, 17. und 21.3.1933; Jüdische Zeitung, 17.3.1933.

35 Siehe den amtlichen Schriftverkehr zwischen OLG Breslau und Reichsjustizministerium, in: Yad Vashem Archives, O.51/206. Siehe weiter die Berichte von Adolf Heilberg, dem Vorsitzenden der schlesischen Anwaltskammer, der 1933 ebenfalls fliehen musste: Pro Memoria, 7.5.1933, in: Leo Baeck Institute New York, ME 257b. MM 32; ders., Erinnerungen, in: ebd., ME 257a. MM 32; ders., Schreiben an Staatssekretär Schlegelberger, 25.3.1933, in: ebd., Adolf and Frieda Heilberg Collection, AR 1054, Series I, Box 1, Folder 8. Dazu kommen die Berichte zweier Rechtsanwälte, die sich 1940 an einem Preisausschreiben der Harvard University Library beteiligten: Ernst Marcus, Mein Leben in Deutschland vor und nach dem 30. Januar 1933, in: Leo Baeck Institute New York, ME 423. MM 52, insb. S. 30-36 (alle online konsultiert), sowie der gleichnamige Bericht von Max Polke, abgedruckt als Dokument Nr. 9 in: Wolf Gruner/Götz Aly (Hg.), Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945, Bd. 1: Deutsches Reich 1933–1937, München 2008, S. 81-85. Zu nennen sind schließlich die Tagebücher des kunstsinnigen Möbelhändlers Walter Tausk (Breslauer Tagebuch 1933–1940, hg. von Ryszard Kincel, 2. Aufl. Berlin 1977) und des Studienrats Willy Cohn (Anm. 33).

36 Jüdische Zeitung, 17.3.1933: »Es muß rühmend hervorgehoben werden, daß verschiedene politisch sehr weit rechtsstehende christliche Juristen energisch für die jüdischen Kollegen Partei ergriffen haben. Auf der anderen Seite haben manche christlichen Anwälte, darunter auch solche, deren Deutschstämmigkeit recht zweifelhaft ist, sich der Anerkennung des Stillstandes der Rechtspflege widersetzt.« Siehe dazu auch Marcus, Mein Leben (Anm. 35), S. 30.

37 Polke, Mein Leben (Anm. 35), S. 82.

38 Heilberg, Pro Memoria (Anm. 35), S. 1.

39 Diese Zahlen stammen aus dem Preußischen Terminkalender für das Jahr 1933. Zum Gebrauch für Justizbeamte, bearbeitet im Büro des Preußischen Justizministeriums. Zweiter Teil, Berlin 1932, B III.

40 Heilberg, Pro Memoria (Anm. 35), S. 2.

41 »Es ist ein Stillstand der Rechtspflege beim Landgericht, Amtsgericht und Arbeitsgericht in Breslau eingetreten, und zwar zunächst für den 13., 14. und 15. März 1933. An diesen Tagen finden Sitzungen und Termine nicht statt.« Schlesische Volkszeitung, 12.3.1933; Schlesische Zeitung, 12. und 13.3.1933; Vossische Zeitung, 12.3.1933.

42 Marcus, Mein Leben (Anm. 35), S. 30.

43 Heilberg, Pro Memoria (Anm. 35), S. 4. Die sieben Funksprüche hat Walter Tausk gezählt: Breslauer Tagebuch (Anm. 35), Tagebucheinträge vom 14. und 17.3.1933, S. 39 und S. 41.

44 Schlesische Tageszeitung, 14.3.1933. Heilberg, Pro Memoria (Anm. 35), S. 4, berichtet zudem von einer SS-Staffel vor dem OLG, gibt aber auch an, er sei während dieser Tage ungehindert in den Gerichten aus- und eingegangen. Siehe dazu auch Tagebucheintrag Walter Tausk, 13.3.1933 (Breslauer Tagebuch [Anm. 35], S. 38): »Die SA hat heute erneut die Gerichte vorgenommen, alle jüdischen Anwälte rausgeworfen (angeblich, weil die jüdischen Anwälte ihre Kameraden ins Gefängnis gebracht haben!), und dann wurde eine starke Wache ans Landgericht gelegt, die schwer bewaffnet den ganzen Komplex sperrt. Man konnte (und hier sieht man die Dummheit dieser ›Soldaten des Dritten Reiches‹!) aber durch die Staatsanwaltschaft heute nachmittag hintenrum rein – und davon habe ich zum Beispiel Gebrauch gemacht, ohne gehindert zu werden!«

45 Schreiben des Vereins Breslauer Landgerichtsanwälte, 15.3.1933; zit. bei Polke, Mein Leben (Anm. 35), S. 82f.

46 Gesprächsvermerk, Reichskommissar des RMJ Dr. Hartwig, 16.3.1933, in: Yad Vashem Archives, O.51/206, Bl. 7f.

47 Ebd., Bl. 5.

48 Polke, Mein Leben (Anm. 35), S. 84.

49 Heilberg, Erinnerungen (Anm. 35), S. 135, der als Vorsitzender der Anwaltskammer sehr genaue Kenntnis der Verhältnisse hatte, schilderte rückblickend, er sei wie »erschlagen« gewesen, als ihm der jüdische Anteil in Berlin (nämlich 50 bis 60 Prozent) klargeworden sei. Friedla dagegen (Juden in Breslau/Wrocław [Anm. 10], S. 122 Anm. 19) nennt unter Berufung auf die »Schlesische Volkszeitung« 1.056 »arische« und 564 jüdische Anwälte. Das kann angesichts der Zahlen der Justizverwaltung (oben Anm. 39) nicht stimmen; der zitierte Zeitungsartikel war unter der angegebenen Nummer leider nicht auffindbar.

50 Der Anteil der jüdischen Bevölkerung lag bei etwa 3,5 Prozent, was auf mindestens 22 Anwälte hinausgelaufen wäre, immerhin fünf mehr als von der Justizverwaltung festgelegt.

51 Ein offizielles Gesprächsprotokoll findet sich in: GStAPK, I. HA, Rep. 84a Nr. 35, Bl. 67; gleichlautende Pressemitteilungen in: Vossische Zeitung, 17.3.1933; Breslauer Neueste Nachrichten, 17.3.1933; Schlesische Zeitung, 17.3.1933; Schlesische Volkszeitung, 18.3.1933; Jüdische Rundschau, 17. und 21.3.1933; namentliche Nennung der am Landgericht Zugelassenen in: Schlesische Tageszeitung, 20.3.1933. Siehe weiter Heilberg, Pro Memoria (Anm. 35), S. 9-11; Marcus, Mein Leben (Anm. 35), S. 32f.

52 Schlesische Zeitung, 16.3.1933; Schlesische Tageszeitung, 16.3.1933; Frankfurter Zeitung, 17.3.1933.

53 Viele Schwierigkeiten sind aufgelistet bei Heilberg, Schreiben an Schlegelberger (Anm. 35).

54 Marcus, Mein Leben (Anm. 35), S. 32.

55 Tausk, Breslauer Tagebuch (Anm. 35), S. 41.

56 Jüdische Zeitung, 17.3.1933.

57 Gesprächsvermerk Hartwig (Anm. 46), Bl. 8.

58 Heilberg, Schreiben an Schlegelberger (Anm. 35). Siehe dazu auch den Bericht aus der Vossischen Zeitung, 22.3.1933: Um die Lücke zu füllen, wurden rasch 17 Assessoren vorzeitig vereidigt.

59 So ein Telegramm des Initiators, Helmut Rebitzki, an das Preußische Justizministerium vom 17.3.1933, in: Yad Vashem Archives, O.51/206, Bl. 4; auch in: GStAPK, I. HA, Rep. 84a Nr. 35, Bl. 69, mit Weiterleitung an das Reichsjustizministerium (Bl. 71).

60 Deutsche Allgemeine Zeitung, 18.3.1933.

61 Marcus, Mein Leben (Anm. 35), S. 35.

62 Siehe dazu den eindringlichen Augenzeugenbericht des Rechtsanwalts Ernst Warschauer, in: Leo Baeck Institute New York, MS 949; außerdem ders., Als Flüchtling auf den Grenzbauden 1933, in: ebd., Ernst Warschauer Collection, AR 5784, Series I, Box 1, Folder 4 (beide online konsultiert). Außerdem: Schlesische Zeitung, 20.3.1933; Vossische Zeitung, 21.3.1933. Die entsprechende Pressemitteilung der Jüdischen Telegraphen-Agentur ist abgedruckt im Schwarzbuch (Anm. 30), S. 104; darin wird behauptet, das Gericht sei »polizeilich geschlossen« worden, was eilends korrigiert wurde: Das Gericht sei nur als Sicherungsmaßnahme vorübergehend »polizeilich besetzt« worden, der Geschäftsgang hingegen werde »ordnungsmäßig weitergeführt« (Schlesische Zeitung, 22.3.1933, und Schlesische Volkszeitung, 22.3.1933).

63 Vossische Zeitung, 25.3.1933; Jüdische Rundschau, 28.3.1933; Jüdische Zeitung, 31.3.1933. Siehe außerdem Schlesische Zeitung, 27.3.1933; der dortige Bericht schließt mit einer – durchaus verräterischen – Unschuldsbeteuerung: »Die Kreisleitung der NSDAP hat nichts mit den Vorkommnissen zu tun.«

64 Deutsche Allgemeine Zeitung, 29.3.1933.

65 Siehe den Überblick bei Horst Göppinger, Juristen jüdischer Abstammung im ›Dritten Reich‹. Entrechtung und Verfolgung, 2., völlig neubearb. Aufl. München 1990, S. 52-54; Trude Maurer, Vom Alltag in den Ausnahmezustand: Juden in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus 1918–1945, in: Marion Kaplan (Hg.), Geschichte des jüdischen Alltags in Deutschland. Vom 17. Jahrhundert bis 1945, München 2003, S. 388-410, insb. S. 393.

66 Bericht des OLGP Köln an PMJ, 9.4.1933, in: GStAPK, I. HA, Rep. 84a Nr. 24527, Bl. 9. Berichte über Berlin und Königsberg finden sich in der Vossischen Zeitung, 31.3.1933.

67 Eine Abschrift des Funkspruchs findet sich in: GStAPK, I. HA, Rep. 84a Nr. 4542, Bl. 177; außerdem in: Schwarzbuch (Anm. 30), S. 110-112.

68 7.4.1933, RGBl. I, S. 175, S. 188.

69 Siehe die Ausgabe vom 14.3.1933 einerseits und vom 17.3. andererseits. Selbst im IfZ war man mit dem Begriff überfordert; in der Abschrift von Foerders Darstellung taucht das Iustitium als »Institium« auf (anders die Abschrift aus der Wiener Library, in: Yad Vashem Archives, siehe Anm. 2).

70 Vossische Zeitung, 12. und 13.3.1933.

71 Schlesische Zeitung, 15.3.1933. Ironischerweise findet sich einen Tag zuvor der Beitrag eines anonym bleibenden »hohen schlesischen Richters« über »Die Unabhängigkeit der Richter«, in dem dieser anmahnt, die Justiz sei gegen politische Einflussnahme und Postengeschiebe zu schützen.

72 Vor allem natürlich Gustav Radbruch, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, in: Süddeutsche Juristen-Zeitung 1 (1946), S. 105-108, aber auch ders., Des Reichsjustizministeriums Ruhm und Ende, in: Süddeutsche Juristen-Zeitung 3 (1948), S. 57-64.

73 Auf dem letzten Stand sind die Informationen und Nachweise bei Franz Hederer, Was einte die »Juristen im Widerstand gegen Hitler«? Bemerkungen zu einer späten Festschrift, in: Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 101 (2018), S. 117-126, insb. Anm. 2 und 9.

74 Um diesen Vorgang zu illustrieren, muss ein Hinweis auf die Unabhängigkeit der Justiz oder den Fall des Müllers Arnold genügen. Siehe nur Dieter Simon, Die Unabhängigkeit des Richters, Darmstadt 1975; Regina Ogorek, Das Machtspruchmysterium, in: Rechtshistorisches Journal 3 (1984), S. 82-107; Tilman Repgen, Der Müller Arnold und die Unabhängigkeit des Richters im friderizianischen Preußen, in: Ulrich Falk/Michele Luminati/Matthias Schmoeckel (Hg.), Fälle aus der Rechtsgeschichte, München 2008, S. 223-253.

75 Justus Claproth, Einleitung in den ordentlichen bürgerlichen Proceß. Zum Gebrauche der practischen Vorlesungen. Erster Teil, 2. Aufl. Göttingen 1786, S. 19. Siehe auch Caspar Wolde, Dissertatio juris publici: De eo quod justum est durande justitio, Halle 1705, insb. Kap. II, § 5.

76 Schlesische Zeitung, 15.3.1933.

77 Für völkerrechtliche Ausnahmen siehe zuletzt Marcus M. Payk, Frieden durch Recht? Der Aufstieg des modernen Völkerrechts und der Friedensschluss nach dem Ersten Weltkrieg, Berlin 2018. Zum Wirtschaftsrecht siehe Moritz Renner, Zwingendes transnationales Recht. Zur Struktur der Wirtschaftsverfassung jenseits des Staates, Baden-Baden 2011; Gunter Teubner/Andreas Fischer-Lescano, Regime-Kollisionen. Zur Fragmentierung des globalen Rechts, Frankfurt a.M. 2006.

78 Vgl. Henricus van Huyssen, De justitio. Vom Stillstand des Gerichts, Straßburg 1689, Kap. I, § 32.

79 Das Ander Buch/Des Allgemeinen Land-Rechtens des Hertzogthumbs Preussen, Rostock 1620, 3. Buch, Titulus IV, Art. II § 3.

80 Giorgio Agamben, Ausnahmezustand, Frankfurt a.M. 2004, insb. S. 52-63, hier S. 87. Die ungebrochene Faszination des römischen Staatsrechts für die politische Theorie belegt etwa Benjamin Straumann, Crisis und Constitutionalism. Roman Political Thought From the Fall of the Republic to the Age of Revolution, New York 2016.

81 Baumbach, Zivilprozeßordnung (Anm. 26). Die Passage wird seither in allen Auflagen wörtlich wiederholt; siehe zuletzt 78. Aufl. 2018, § 245 Rn. 2. Dies entspricht der ganz überwiegenden Ansicht unter Juristen, siehe Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, 5. Aufl. München 2016, § 245 Rn. 2 (bearbeitet von Nikolaus Stackmann); Richard Zöller (Hg.), Zivilprozessordnung, 31. Aufl. Köln 2016, § 245 (bearbeitet von Reinhard Greger); Hans-Joachim Musielak/Wolfgang Voit (Hg.), Zivilprozessordnung, 14. Aufl. München 2017, § 245 (bearbeitet von Astrid Stadler).

82 Siehe dazu Anna-Bettina Kaiser, Ausnahmeverfassungsrecht, unveröff. Habilitationsschrift Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 2017; Günther Frankenberg, Staatstechnik. Perspektiven auf Rechtsstaat und Ausnahmezustand, Berlin 2010.

83 Das ist die sog. Einrede der Rechtshängigkeit, geregelt in § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO.

84 Anordnung über die Zuständigkeit in gerichtlichen Verfahren und ihre Überleitung vom 8.5.1947, in: Zentralverordnungsblatt 1947, S. 15.

85 Gesetz zur Ergänzung von Zuständigkeiten auf den Gebieten des Bürgerlichen Rechts, des Handelsrechts und des Strafrechts vom 7.8.1952, in: BGBl. I, S. 407-411.

86 J. Mundt, Das Zuständigkeitsergänzungsgesetz vom 7. August 1952, in: Neue Juristische Wochenschrift 5 (1952), S. 1279-1281. Für die juristische Verarbeitung siehe Bernhard Wieczorek, Zuständigkeitsergänzungsgesetz, in: ders., Zivilprozeßordnung und Nebengesetze auf Grund der Rechtsprechung kommentiert, Bd. 5, Berlin 1957, S. 510-521.

NACHTRAG DER REDAKTION / AKTUALISIERUNG

Siehe inzwischen auch Benjamin Lahusens Monographie: »Der Dienstbetrieb ist nicht gestört«. Die Deutschen und ihre Justiz 1943–1948, München 2022, und dazu die Rezension von Annette Weinke, in: H-Soz-Kult, 7.12.2022.