Es ist eine inzwischen wohlbekannte, selten bestrittene Tatsache, dass das Gefängnis kaum leistet, was es leisten soll – nicht nur in Deutschland, sondern ebenso in anderen westlichen Staaten.[1] Welcher Anspruch hierzulande mit der Freiheitsstrafe verbunden wird, ist in Anlehnung an internationale Menschenrechtsgrundsätze in dem seit 1976 geltenden Strafvollzugsgesetz der Bundesrepublik festgelegt.[2] »Im Vollzug der Freiheitsstrafe«, so heißt es dort, »soll der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen (Vollzugsziel). Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten.«[3] Die Rangfolge der Strafzwecke – zunächst die Resozialisierung, dann die Sicherung bzw. Prävention – hat zwar bis heute Bestand. Doch scheint ihre Erfüllung mehr denn je in weite Ferne gerückt zu sein. Das jedenfalls konstatieren kriminologische Studien ebenso wie Medienberichte über die Verhältnisse in Strafvollzugsanstalten.

Ein gutes Beispiel für Letzteres ist ein Artikel der »ZEIT«, der sich im Sommer 2012 mit eben diesem Thema auseinandersetzte. Schon der Titel ist vielsagend: »Die Schlechterungsanstalt. Deutsche Gefängnisse sind ein rechtsfreier Raum: Dort wird misshandelt, vergewaltigt, getötet.« Es geht unter anderem um den Fall eines Jugendlichen, der 2007 in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Siegburg von seinen Zellengenossen zu Tode gefoltert wurde. Das »System Gefängnis«, so seine Schwester im Interview, habe ihn »umgebracht«. Interviewt wurde auch der damalige Leiter der JVA Tegel: »Diebstahl, Drogen, Gewalt«, sagt er, »natürlich. Diese Wahrheit müssen wir akzeptieren.« Weitere Stimmen dieser Art folgen, die alle den Eindruck vermitteln, dass die Entgrenzung von physischer Gewalt in deutschen Gefängnissen gängige Praxis sei, was die Autoren wiederum zu der Behauptung veranlasst, der Staat habe »sein Ziel der Resozialisierung aufgegeben«.[4]

Demnach ist das Gefängnis weniger als eine positive »Sozialisationsinstanz« zu betrachten, wie es Reformer in den 1960er-Jahren geplant hatten,[5] sondern vielmehr als ein Ort der Gewalt – nicht nur, weil die Insassen, meist Männer, einander verletzen, vergewaltigen und sogar töten können, sondern auch, weil Gefangene potentiellen Übergriffen von Wärtern ausgesetzt sind (und es in der Vergangenheit ebenfalls waren, wie noch zu zeigen ist). Gewalt als Handlungsoption war und ist in der Haft mithin allgegenwärtig. Doch erleben Inhaftierte das Gefängnis nicht nur als Ort der violentia, sondern ebenso der potestas, der Staatsgewalt. Denn im Gegensatz zu anderen Bürgern unterliegen verurteilte Straftäter dem »besonderen Gewaltverhältnis« (inzwischen als »Sonderrechtsverhältnis« bezeichnet), das neben einer gesteigerten Bindung an den Staat mit einer empfindlichen Einschränkung der Grundrechte verbunden sein kann – im Fall von Strafgefangenen dem Grundrecht auf Freiheit.

So gesehen ist das Gefängnis per definitionem ein Ort der Gewalt, was nichts daran ändert, dass seine Geschichte ebenso gut als eine Geschichte der Einhegung von Gewalt erzählt werden kann, jedenfalls dann, wenn man sie innerhalb der langen Geschichte des Strafens verortet und bis in die Epoche der Aufklärung zurückschaut. Mit dem Ende der öffentlichen Marter sowie der langsam zu erleidenden Körper- und Todesstrafen war in der »Sattelzeit« eine neuartige Strafkultur geschaffen worden. Das Strafmaß richtete sich nicht länger auf die Intensität des Schmerzes und die allmähliche Zerstörung des Körpers, also nicht mehr auf unmittelbare physische Gewalt, sondern vor allem auf die Dauer an Monaten oder Jahren, für die ein Straftäter seine Freiheit aufgeben musste. Wenngleich die wohl berühmteste Abhandlung zum Thema – Foucaults »Geburt des Gefängnisses« (1975) – diesen Wandel lediglich als eine Transformation der Gewaltform beschreibt, war es zugleich doch mehr. Die Frage, wie gestraft wird, ist nämlich unmittelbar mit der Frage verbunden, warum gestraft wird. Bezweckte das öffentliche Strafschauspiel letztlich die Wiederherstellung der Souveränität des Souveräns, dient die für die Öffentlichkeit nahezu unsichtbar ablaufende Freiheitsstrafe – zumindest der Idee nach – der Rückführung des Straftäters in die Gesellschaft. Sie verweist auf ein Sanktionssystem, in dem das Recht vom Volk ausgeht und auch im Namen dieses Volkes gestraft wird.

Mit Norbert Elias lässt sich der Wandel in der Strafkultur als ein Effekt des Zivilisationsprozesses beschreiben. Mit Hans Joas hingegen, und dieser Gedanke ist wesentlich jünger, liegt der Grund für Zivilität in einem gewandelten Blick auf die Integrität der Person (was wiederum den Wandel der Gesellschaft nach sich zog). In der Sattelzeit, so das Argument, wurde dem Einzelnen (und nicht mehr nur dem Souverän) ein Maß an »Sakralität« zugesprochen, das die Zerstörung von Körper und Leben nicht ohne Weiteres erlaubte, weshalb eine Art des Strafens ersonnen wurde, die beides verschonte.[6] Mit dieser Entwicklung einher ging die Formulierung des Rechts auf Freiheit und Würde als ein universelles Prinzip, das bis heute den Eindruck nährt, die moderne westliche Gesellschaft sei »gewaltavers in ihren ethischen Prinzipien und gewaltarm in ihren alltäglichen Lebensrealitäten«.[7]

Will man die Geschichte des Gefängnisses als eine Geschichte der Gewalt denken, stellt sich die Frage, wie diese Geschichte erzählt wird. Denn abhängig vom historischen oder kulturellen Kontext sowie gemessen am jeweils dominierenden Begriff der Gewalt und der damit einhergehenden Perspektive auf menschliches Handeln oder staatliches Ordnungsdenken kann sie (mit jeweils guten Gründen) sowohl als eine Geschichte der Einhegung oder der Entgrenzung von Gewalt verstanden werden. Die Geschichte des Gefängnisses, die hier skizziert werden soll, trifft allerdings keine Entscheidung zwischen den Polen der Entgrenzung und der Einhegung. Stattdessen hält sie es eher mit einem Diktum von Heinrich Popitz: »Soziale Ordnung ist eine notwendige Bedingung der Eindämmung von Gewalt – Gewalt ist eine notwendige Bedingung der Aufrechterhaltung sozialer Ordnung.«[8] Im Folgenden geht es also darum, am Beispiel der Strafvollzugsreform in der Bundesrepublik Deutschland Gewalt als Problem in Prozessen sozialer Ordnungsbildung zu thematisieren, konkret: im Prozess des Auf- und Umbaus der westdeutschen Gesellschaft, der eng mit dem Prozess der Gefängnisreform verbunden war. Gefragt wird, inwiefern sich Vorstellungen und Bewertungen von legitimer und illegitimer Gewalt im Verlauf der Geschichte der Bundesrepublik gewandelt haben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den 1950er- bis 1980er-Jahren.

Die Frage nach der Legitimität von Gewalt ist prinzipiell eng mit Fragen sozialer Ordnungsbildung verwoben. Im Fall der Bundesrepublik stellte sich diese Frage in besonderer Weise. Denn nach den Erfahrungen der extremen Gewalt im Nationalsozialismus war der von den Westmächten besetzte Teil Deutschlands mehr als andere europäische Staaten und auch die USA mit der Aufgabe konfrontiert, ein demokratisches Gemeinwesen (wieder) aufzubauen. Dass dies der 1949 gegründeten, ab 1955 weitgehend souveränen Bundesrepublik politisch und rechtlich überwiegend gelungen ist, hat die Geschichte gezeigt. Inwiefern es tatsächlich der »Schock der Unmenschlichkeit«[9] war, der die Deutschen, nachdem sie das ganze Ausmaß von Kriegsverbrechen und Holocaust erfasst hatten, zu einer »Umkehr« bewog, kann letztlich nur partiell belegt werden. In jedem Fall aber fügt sich die Idee einer »Umkehr« in die gängige Erzählweise der bundesdeutschen Historie als einer »Erfolgsgeschichte«, wobei sich der »Erfolg« an der zunehmenden Entfernung der Westdeutschen und ihres politischen Gemeinwesens vom »Dritten Reich« bemisst. Ob man diesen Prozess nun als »Rezivilisierung«,[10] »Liberalisierung«[11] oder »Westernisierung«[12] bezeichnen mag, ist nachrangig. Denn immer geht es bei dieser Perspektive um die Vorstellung, dass ein fundamentaler »Wertewandel«[13] stattgefunden habe, dem die »Ankunft im Westen«[14] zu verdanken sei.

Dass ein solches Narrativ auch seine Tücken hat, weil es zum einen den Konstruktionscharakter des »Westens« nur allzu deutlich hervorkehrt und zum anderen den internationalen Vergleich scheut, ist bereits betont worden.[15] Bei aller Berechtigung dieser Kritik wird allerdings nach wie vor übersehen, dass wir aus der Meistererzählung des »weg von« und »hin zu« vor allem den Anfang (das »Dritte Reich«) und das Ende (den »Westen«) zu kennen glauben, aber bislang nur ausschnitthaft wissen, wie dieser Weg, den »die Deutschen« gegangen sind, eigentlich aussah und was sie auf ihrer Reise erlebt haben. Mit anderen Worten: Studien, die den vielbeschworenen Entwicklungsprozess der bundesdeutschen Gesellschaft hin zu einem demokratischen Gemeinwesen am konkreten historischen Beispiel zeigen oder aber in Frage stellen, sind noch rar, weshalb die Bruchlinien der sozialen, kulturellen und politischen Entwicklung oder die Gleichzeitigkeit von Fortschritt und Beharren kaum aufgedeckt worden sind, obwohl all das genauso zur Geschichte der Westdeutschen gehört wie ihr vermeintlich so geradliniger Weg in eine bessere Welt.[16]

Der folgende Beitrag hat nicht zum Ziel, die Meistererzählung von der »Ankunft« zu revidieren. Im Gegenteil, er baut auf ihr auf, möchte aber am Beispiel der Gefängnisreform der Frage nachgehen, was es für diesen Teilbereich der westdeutschen Geschichte konkret bedeutete, »angekommen« zu sein. Der Fokus wird dabei auf den staatlichen Umgang mit physischer Gewalt gerichtet. Denn zum einen sollte die Bundesrepublik nach den Vorstellungen der westlichen Besatzungsmächte ein Gemeinwesen werden, in dem willkürliche Gewalt keine Rolle mehr spielt und keinen Raum mehr hat. Zum anderen aber beherbergte dieser Staat wie selbstverständlich Gefängnisse – Orte, an denen sich verschiedene Facetten der Gewalt nur allzu deutlich bündelten und bis heute bündeln. Inwieweit also wurde physische Gewalt in Strafanstalten während der »Liberalisierung« zum Thema gemacht, und von wem? Auf der Grundlage von Akten des Bundesjustizministeriums und der Justizvollzugsanstalt Tegel, von Reformschriften und punktuell auch von Selbstzeugnissen Gefangener geht es darum, wie die Verantwortlichen auf die Entgrenzung physischer Gewalt reagierten. Welche Maßnahmen zu ihrer Einhegung wurden mit welcher Begründung für angemessen erklärt? Inwieweit kamen die Bemühungen um die Einhegung von Gewalt überhaupt im Gefängnisalltag an? Schließlich ist zu prüfen, inwieweit sich Vorstellungen von Gewalt verschoben und welche neuen Formen von Gewalt im Verlauf der Strafvollzugsreform zum Problem erhoben wurden.

1. Neuanfang im ersten Nachkriegsjahrzehnt: Nationale und internationale Reaktionen auf den Nationalsozialismus

Als Gustav Radbruch von den Deutschen 1947 eine »Umkehr zur Humanität« verlangte,[17] tat er dies als Zeuge des Nationalsozialismus. Er tat es aber auch als ehemaliger Reichsminister der Justiz, der er Anfang der 1920er-Jahre gewesen war, und nicht zuletzt als einer der engagiertesten Strafvollzugsreformer in der Weimarer Republik. Vor diesem Hintergrund wird er bei seinem Appell nicht nur an die Gesellschaft und ihre Handlungslogiken im Allgemeinen gedacht haben, sondern sicher auch an die Gefängnisse und die Behandlung der Gefangenen. Eine erste Wegmarke war bereits die Kontrollratsdirektive Nr. 19 der Alliierten vom 12. November 1945 über die »Grundsätze der Verwaltung der deutschen Gefängnisse und Zuchthäuser«. Um das nationalsozialistische Gefängnissystem in ein rechtsstaatliches zu überführen, schienen dem Kontrollrat zwei »Grundsätze« ausreichend zu sein: Erstens verfügte er »die genaue und gewissenhafte Ausführung der gefällten Rechtssprüche«, zweitens »die Rehabilitierung und Umerziehung der Verurteilten«.[18] Unter dem Passus der »Rehabilitierung« wurde festgehalten, dass in Gefängnissen Schulen und Werkstätten zu gründen seien und auch Lehrbücher, Zeitschriften und Lehrgänge zur Verfügung gestellt werden müssten. Zudem sollte das Wissen der Psychologie gegenüber den Inhaftierten »voll angewandt« werden. Auf diese Weise könne man ihnen helfen, »nach ihrer Freilassung ihre Stellung in der Gesellschaft als ordnungsliebende und erwerbsfähige Bürger wieder einzunehmen«.[19] Unter dem Passus der »Rechtssprüche«, die von der Gefängnisverwaltung und ihren Beamten einzuhalten waren, wurde »die Anerkennung des Grundsatzes« genannt, »daß kein menschliches Geschöpf hoffnungslos verwahrlost oder verdorben ist«;[20] des Weiteren sollte »unter keinen Umständen ein Unterschied gemacht werden aufgrund von Rasse, Farbe, Glauben oder gesellschaftlichem Rang«. Schließlich wurde die »Anwendung von Körperstrafen« strengstens untersagt.[21]

Im NS-Regime hatten derartige Grundsätze nicht nur keine Rolle gespielt, sondern waren bewusst verletzt worden. Insassen von NS-Strafanstalten waren zwar anders als Insassen von Konzentrations- und Vernichtungslagern nicht an einen Ort des systematischen Tötens geraten, aber doch an einen, an dem sie die Willkür und Brutalität vieler Aufseher schutzlos zu spüren bekamen. Bereits im Oktober 1933 trafen sich führende Gefängnis- und Ministerialbeamte zu einer Konferenz, um die »Grundsätze für den Vollzug von Freiheitsstrafen«, die von den Landesregierungen im Sommer 1923 vereinbart worden waren, zu überarbeiten.[22] Vollkommen verworfen wurde die bisherige Ordnung keineswegs. Im Gegenteil, Änderungen betrafen nur wenige Paragraphen und in diesen oft nur wenige Worte – was allerdings ausreichte, um die Strafvollzugsordnung der ersten deutschen Demokratie der Ideologie der neuen Machthaber anzupassen.[23] Dass Gefangene nun »das begangene Unrecht sühnen« sollten, war in der Fassung von 1923 nicht zu lesen gewesen. Auch war darin nicht vorgesehen, den Freiheitsentzug so zu gestalten, dass er ein »empfindliches Übel« sei,[24] dass er »schmerzen« solle, wie Roland Freisler es formulierte.[25] Mit dem Strafrecht wurde auch das Gefängniswesen den Zielen der neuen Machthaber untergeordnet. Es diente sowohl der Ausschaltung von Regimegegnern als auch der nationalsozialistischen Rassenpolitik und machte das Gefängnis somit zum »Haus des Schreckens«.[26] Selbst ausländischen Besuchern, etwa einer englischen Delegation, die im Rahmen von üblichen internationalen Austauschprogrammen im Herbst 1934 deutsche Strafanstalten besuchte, entging die dortige Atmosphäre nicht. »The modern German system«, hieß es in dem Bericht, »seems definitely to subordinate any question of reformative or educational treatment of the individual to a strict enforcement of discipline intended to leave unpleasant recollections in the mind of the prisoner.«[27]

Tatsächlich war der Regimewechsel hinter Gittern deutlich zu spüren. Nicht nur, dass Disziplinarmaßnahmen verschärft worden waren – dies betraf insbesondere die Art und Weise der Durchführung des Arrests (Entzug von Arbeit, der Bewegung im Freien und dem Bettlager bei Einzelhaft mit Wasser und Brot für die Dauer von einer Woche). Auch karge Mahlzeiten sollten nun Teil der Abschreckungsszenerie sein. Schon im August 1933 wurde festgelegt, dass der Lebensstandard eines Gefangenen unter dem eines Arbeitslosen zu liegen habe. Gefangene erhielten dementsprechend weniger zu essen als die ärmsten Teile der Bevölkerung.[28] Hinzu kam eine oft ausufernde Gewalt, die den Gefangenen entgegenschlug. Immer mehr Anstaltsbeamte wurden mit Gummiknüppeln ausgestattet. Viele von ihnen waren militante Nationalsozialisten, meist »Alte Kämpfer«, die in den Gefängnisdienst übernommen worden waren. Dass immer mehr Gefangene interniert wurden und (kriegsbedingt) immer weniger Wärter in den Anstalten ihren Dienst taten, verstärkte Nikolaus Wachsmann zufolge die Aggressionen, die sich unmittelbar gegen die Insassen richteten – und auch richten durften. Schließlich hatte das Regime den Kampf gegen das Verbrechen propagiert und Gefängnisinsassen als Feinde der »Volksgemeinschaft« stigmatisiert, die jeder nach Belieben quälen durfte.[29]

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde körperliche Gewalt nicht nur in den Gefängnissen des besetzten Deutschlands untersagt, sondern auch international geächtet. Entscheidend dafür waren die »Mindestgrundsätze für die Behandlung der Gefangenen«. Diese Grundsätze, die mit einer leichten Ergänzung im Jahr 1977 bis zur Verabschiedung der sogenannten »Nelson-Mandela-Regeln« am 17. Dezember 2015 genau 60 Jahre Gültigkeit hatten, wurden auf dem ersten Kongress der Vereinten Nationen über Verbrechensverhütung und Behandlung von Straffälligen erarbeitet, der vom 22. August bis 3. September 1955 am Sitz der Vereinten Nationen in Genf stattfand. Dem Kongress wohnten etwa 500 Teilnehmer aus 44 Nationen bei, ebenso Vertreter von rund 40 internationalen Organisationen. Insgesamt umfassten die Mindestgrundsätze 95 Regeln, die, wie die UNO es formulierte, »unparteiisch anzuwenden« seien. »Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politische und sonstige Überzeugung, nationale oder soziale Herkunft, Besitzstand, Geburt oder eine andere Stellung« dürften keinen Anlass zu einer unterschiedlichen Behandlung geben.[30] In der Rubrik »Disziplin und Disziplinarstrafe« wurde festgehalten, dass »Körperstrafen, Dunkelarrest sowie alle grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Strafen […] als Bestrafung für disziplinäre Verfehlungen uneingeschränkt verboten« seien. Dasselbe galt »für jede andere Strafe, die den körperlichen oder geistigen Gesundheitszustand eines Gefangenen beeinträchtigen könnte«.[31]

Wenngleich die Bundesrepublik seinerzeit noch kein UNO-Mitglied war, hatte eine westdeutsche Delegation unter der Leitung von Josef Schafheutle teilgenommen, der später bemerkte, dass die Bundesrepublik sich mit den Mindestgrundsätzen »ernsthaft auseinandersetzen« müsse. Zum einen wusste er nur zu gut Bescheid um die maroden Zustände deutscher Gefängnisse und die nach wie vor erbärmlichen Lebensbedingungen der Gefangenen. Zum anderen dürfte er geahnt haben, dass die noch junge westdeutsche Demokratie (auch) an ihrem Umgang mit internationalen Regelkatalogen gemessen werden würde. Schließlich waren die Minima des Strafvollzugs, wie der Rechtswissenschaftler Karl Peters erklärte, »Empfehlungen und Anregungen von einem hohen moralischen Gewicht«.[32]

Tatsächlich wurden die Mindestgrundsätze auch vom Strafvollzugsausschuss, der seit dem Spätsommer 1955 mit der Aufgabe betraut war, den Entwurf für eine bundesdeutsche Straf- und Vollzugsordnung zu erstellen, als ein solches Dokument gelesen, was aus den Verhandlungen deutlich hervorgeht.[33] Dass die »Dienst- und Vollzugsordnung«, die schließlich 1961 erlassen wurde und in den meisten Bundesländern die bis dahin gültige Ordnung von 1940 ablöste, dennoch nicht von körperlicher Gewalt absah, ist dementsprechend nicht als Ignoranz der westdeutschen Politik gegenüber internationalen Normen zu bewerten, sondern vielmehr als Ausdruck dessen, was als legitime Gewalt gesehen wurde. Wenngleich »Körperstrafen« in den Minima so ausdrücklich verboten worden waren wie alle »grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Strafen«, kannte die bundesdeutsche Ordnung unter der Rubrik »zulässige Hausstrafen« durchaus schmerzhafte Behandlungsweisen. »Hartes Lager bis zu einer Woche«, »Schmälerung der Kost an einem oder mehreren, höchstens aber sieben Tagen« oder »Arrest bis zu vier Wochen«[34] wurden im Ausschuss ohne weitere Diskussionen in die Dienst- und Vollzugsordnung aufgenommen und dementsprechend im Einklang mit den Minima der UNO gesehen. Geht man mit Thomas Lindenberger und Alf Lüdtke davon aus, dass Gewalt überhaupt erst zum Thema gemacht wird, wenn ihr Gebrauch als illegitim und willkürlich erscheint und sie einen Ausnahmezustand markiert,[35] dann wird deutlich, dass diese Formen der Körperstrafen offenbar in keinem Widerspruch zum gesellschaftlichen Projekt einer »Umkehr zur Humanität« standen, wie es Anfang der 1960er-Jahre verstanden wurde.

2. Gewalt im Gefängnis – die Affäre »Klingelpütz«

Die Festschreibung bestimmter Formen physischer Gewalt als legitim bedeutete nicht, dass es gegenüber Gewalt im Gefängnis keine gesellschaftlichen Sensibilitäten gegeben hätte. Im Gegenteil: Verschiedene Tötungsdelikte an Gefängnisinsassen gelangten Mitte der 1960er-Jahre an die Öffentlichkeit und wurden sofort zum Skandal – nicht nur, weil die Medien die Ereignisse entsprechend inszenierten, sondern auch, weil die Inszenierung den Nerv der Zeit traf. Der Rechtsstaat nahm die Gewaltakte zum Anlass, um das Ordnungsgefüge in seinen Gefängnissen zu überdenken.

Einer dieser Skandale betraf die Kölner Haftanstalt »Klingelpütz«. Mehrere entlassene Häftlinge hatten sich im Frühjahr 1965 an den Kölner Rechtsjournalisten Hans Wüllenweber gewandt und von schweren Misshandlungen und Todesfällen in der Haftanstalt berichtet. Verantwortlich, so ihre Erzählungen, seien Vollzugsbeamte und Kalfaktoren gewesen. Vor Ort gegen das Unrecht zu opponieren sei nicht möglich gewesen. Beschwerden seien abgewiesen worden, Strafanzeigen gescheitert. Niemandem sei es bis dahin gelungen, »die Mauern des Tabus zu durchbrechen«.[36]

Wüllenweber war bereit dazu und recherchierte acht Monate lang, um das zu prüfen, was ihm berichtet worden war. Seine Nachforschungen ergaben schließlich, dass in der »Psychiatrischen Beobachtungsstation« Patienten mit Fäusten, Knüppeln, Stiefeln, Schlüsselbunden sowie durch Zwangsbäder und Elektroschock-Behandlungen malträtiert worden waren. Einer von ihnen, der Untersuchungsgefangene Anton Wasilenko, soll in einer Badewanne von zwei Beamten zehn Minuten lang mit Gummiknüppeln misshandelt worden sein, »bis ihm die Haut stellenweise in Fetzen herunterhing und das Wasser sich blutrot färbte«. Zwei Tage später war er tot.[37]

Wüllenweber legte dem Vollzugsamt beim Generalstaatsanwalt in Köln einen entsprechenden Aktenvermerk vor, der allerdings unbeantwortet blieb. Parallel dazu informierte er die Witwe Wasilenkos und startete eine Artikelserie im Kölner »Express« unter dem Titel »Gelitten und gestorben im Klingelpütz«.[38] Die Witwe Wasilenkos stellte Strafanzeige, und Artur Sträter (CDU), Justizminister von Nordrhein-Westfalen, ordnete schließlich im März 1966 die Exhumierung der Leiche an. Laut Totenschein, den ein Gefängnisarzt ausgestellt hatte, war Wasilenko an »Herzversagen« gestorben; die Obduktion ergab hingegen einen Schädelbruch, einen Rippenbruch und ein noch deutlich erkennbares Hämatom am Kopf. Die Kölner Staatsanwaltschaft nahm die Ergebnisse zum Anlass, den Verhältnissen im Klingelpütz genauer nachzugehen. Eine Sonderabteilung der Verfolgungsbehörde ermittelte mit Nachdruck gegen Gefängnis-Angestellte. Die Zahl der Ermittlungsverfahren stieg auf mehr als 100, und viele Anschuldigungen ehemaliger Häftlinge bestätigten sich. Es folgte der erste sogenannte Klingelpütz-Prozess, der mit diversen Disziplinarmaßnahmen, Freiheitsstrafen und Dienstenthebungen endete. Neben der Gefängnisleitung musste auch der Kölner Generalstaatsanwalt seinen Posten räumen.[39] Begleitet wurde der Prozess durch zahlreiche Berichte in nationalen und auch internationalen Zeitungen, die sich unabhängig von ihrer politischen Schattierung mit Wüllenweber einig waren: »Der Rechtsstaat endete am Gefängnistor.«[40]

Wie regierten die Verantwortlichen im Parlament auf die Ereignisse? Welche Fragen stellten sie, und welche Antworten lieferten sie? Schaut man in den Bericht des »Parlamentarischen Untersuchungsausschusses über die Vorkommnisse in den Strafgefängnissen und der Untersuchungshaftanstalt Köln – ›Klingelpütz‹«, der am 27. März 1968 dem Landtag vorgelegt wurde,[41] so wird deutlich, dass sich der Ausschuss vor allem für die Frage interessierte, »wie es zu derartigen Übergriffen überhaupt kommen konnte«. Zunächst wurden Mutmaßungen angestellt: »Waren es nur menschliche Unzulänglichkeiten, die zu den Misshandlungen an Häftlingen führten oder fehlte es auch an der erforderlichen Dienstaufsicht, lag es an organisatorischen Mängeln oder hatte eine eigenwillige Dienstauffassung des Strafvollzugspersonals im Bereich der Anstalt und der Aufsichtsbehörden an den Vorgängen ihren Anteil?«[42] Zwar wurden »menschliche Unzulänglichkeiten« als möglicher Grund für die Gewaltexzesse erwähnt, doch glaubte der Ausschuss auch in den Verhaltensweisen der Opfer eine Erklärung für das Geschehene finden zu können. So hieß es über einen der Misshandelten, er sei »ein äußerst unruhiger Häftling« gewesen. »Er tobte nicht nur, sondern beschmutzte sich und seine Zelle auch ständig mit seinen Exkrementen.« Deshalb habe man ihn in die »Beruhigungszelle« gebracht. Dass er dort 104 Tage saß, lag dem Bericht zufolge daran, dass er »sein Betragen« nicht änderte, »obgleich das Aufsichtspersonal dauernd versuchte, ihn durch gütliches Zureden zur Sauberkeit anzuhalten«. Erst daraufhin hätten die Beamten den Gefangenen »durch Schläge zu einem künftigen Wohlverhalten zu veranlassen« versucht.[43] Das Verhalten der Opfer war also die eine Antwort auf die Frage, wie geschehen konnte, was geschehen war. Eine andere Antwort wurde in den institutionellen Strukturen gesehen, konkret: in der »Atmosphäre und Situation dieser Strafanstalt«.[44] Dementsprechend ging es auf politischer Ebene vor allem darum, Strukturen aufzudecken, die Gewalt des Personals prinzipiell wahrscheinlich machten. Damit waren die Ereignisse im Klingelpütz zwar nicht legitimiert, aber immerhin als situationsbedingt markiert worden.

(© Rheinisches Bildarchiv Köln,

Foto von 1963, rba_113520)

Es spricht vieles dafür, die Gefängnisskandale, wie zeitgenössische Strafvollzugsexperten erklärten, als »Vorfälle mit Auslöserfunktion« zu bewerten,[45] jedenfalls mit Blick auf den nur wenig später einsetzenden Gesetzgebungsprozess, der auf Bemerkungen wie diejenige des »Spiegels« – der Rechtsstaat ende am Gefängnistor – erkennbar antwortete. Es spricht indes genauso viel dafür, die Gefängnisskandale (wiederum mit Zeitgenossen) als »Vorfälle von prinzipieller Bedeutung« zu begreifen. Denn letztlich sind sie nur ein Beispiel für das, was Ralf Dahrendorf in seinem Buch »Gesellschaft und Demokratie in Deutschland« 1965 prägnant formuliert hat: die »Mischung von theoretischer Humanität und praktischer Unmenschlichkeit, die Deutschland zuweilen so unerträglich macht«. Darüber hinaus bestätigen die Ereignisse, was Dahrendorf dieser Beobachtung anschloss: dass »geeignete Zeugen für deutsche Humanität« nicht Juristen oder Politiker seien, sondern »Gastarbeiter, Geisteskranke und Gefangene«, denn an den Außenstehenden dokumentiere sich das, was im Inneren einer Gesellschaft vor sich gehe.[46]

3. Einhegung von Gewalt und

der Aufstieg des Resozialisierungsparadigmas:

Reformen in den 1960er- und 1970er-Jahren

Welche Konsequenzen zogen die Verantwortlichen nun aus den Ereignissen? Inwieweit gab es Bemühungen, Gewalt nicht nur zu verurteilen, sondern sie zu verhindern? Das Schlagwort der Stunde, das den gesellschaftlichen Anspruch an ein humanes Miteinander auch in der geschlossenen Gesellschaft des Gefängnisses erfasste, war die Idee der Resozialisierung. Neu war sie in den 1960er-Jahren nicht. Schon die Alliierten hatten in der Kontrollratsdirektive von Rehabilitierung gesprochen. Ebenso hatte der Arbeitskreis für die Reform des Strafvollzugs auf einer Tagung im August 1951 Resozialisierung zum Leitgedanken des Strafvollzugs erhoben.[47] Und auch in der »Großen Strafrechtskommission« antworteten die Mitglieder einstimmig mit ja, als während einer Sitzung im Juni 1954 die Frage gestellt wurde: »Besteht Übereinstimmung [...] darüber, daß für alle Normalfälle das primäre Ziel des Strafvollzuges heute der Resozialisierungsgedanke ist?«[48]

So sicher sich die genannten Gruppierungen Anfang der 1950er-Jahre auch waren, dass die Resozialisierung das Ziel der Freiheitsstrafe sein solle, kann doch nur ein Blick auf das Konzept, das hinter dem Begriff stand (und bis heute steht), erklären, warum Resozialisierung Mitte der 1960er-Jahre als ein geeignetes Mittel zur Einhegung von Gewalt angesehen wurde. Entscheidend waren dafür institutionelle Sozialisationskonzepte, die seit den 1950er-Jahren zunächst in den USA und dann auch in der Bundesrepublik entwickelt wurden. Sozialisation wurde in diesem Zusammenhang als selbsttätige und selbst organisierte Aneignung von kulturell und sozial vermittelten Umweltangeboten beschrieben. Als prägend für diesen Prozess wurden die ersten Lebensjahre innerhalb der Familie angenommen, aber auch die »Primärgruppen« der frühen Spiel- und Schulgefährten. Diese sozialen Zusammenhänge, so die Annahme der damaligen Forschung, würden in die »Blanketfelder der Person« die entscheidenden Verhaltensmuster einzeichnen,[49] was zeitgenössische Soziologen als eine Art »zweite, soziokulturelle Geburt« interpretierten.[50]

Für die Übertragung dieses Modells auf die Resozialisierung waren wiederum zwei Grundannahmen wesentlich: erstens, dass allen Strafgefangenen ein Mangel an Sozialisation gemeinsam sei, und zweitens, dass dieser Mangel bei jedem Strafgefangenen behoben werden könne. In den Worten von Kriminologen sollte es bei der Resozialisierung darum gehen, das nachzuholen, was im Kindes- und Jugendalter versäumt worden war – wobei kein Zweifel daran bestand, dass »ausgefallene Stadien der sozialen Reifung« bestenfalls »notdürftig« kompensiert werden könnten und die Resozialisierung niemals das leisten könne, was der primären Sozialisation zugesprochen wurde. Dennoch herrschte der Glaube vor, dass »Fehlprägungen« in den Verhaltensweisen durch »Soziotherapie« behandelbar seien und damit die Fehler der »zweiten, soziokulturellen Geburt« wenn nicht behoben, so doch ein Stück weit korrigiert werden könnten.[51]

Wenngleich die »Sozialmachung« vor allem dadurch erreicht werden sollte, dass die Umgebung des Gefängnisses dem Leben in Freiheit möglichst entsprach und Reformer demzufolge über Arbeit, Freizeit, Sozialkontakte und die Gestaltung der Zellen nachdachten, war man sich doch einig, dass die Interaktion der Aufsichtsbeamten mit den Gefangenen für eine erfolgreiche Resozialisierung am wichtigsten sei. Denn die Aufsichtsbeamten, so das Argument, stellten »zahlenmäßig bei weitem die größte Personalgruppe« dar, hätten den »häufigsten und intensivsten Kontakt zu den Insassen« und befänden sich in der »größten sozialen und psychologischen Nähe« zu ihnen. Gehe man davon aus, hieß es weiter, »daß Resozialisierung nur über häufige und konkrete Interaktionen mit ›relevanten Anderen‹ zu verwirklichen« sei, »dann könnten die Aufsichtsbeamten tatsächlich die ›chancenreichsten Helfer der Sozialisation‹ sein«.[52]

Nicht zufällig waren diese Sätze im Konjunktiv formuliert, denn Aufsichtsbeamte waren bis in die 1960er-Jahre hinein meist Menschen, die nur eine minimale Schulausbildung hatten und oftmals ohne irgendeine Berufsausbildung zum Schließer wurden. Schaut man auf die Situation des Strafvollzugs in den unmittelbaren Nachkriegsjahren, verwundert dies kaum. Zunächst erschien es nach Kriegsende gar nicht so einfach, überhaupt genügend Aufsichtsbeamte zu finden, die die scheinbar so simplen Einstellungs- bzw. Weiterbeschäftigungskriterien der Alliierten erfüllten. Das noch vorhandene berufserfahrene Aufsichtspersonal musste aufgrund der Entnazifizierung vielfach ausscheiden. Drei Viertel dieses Berufsstandes waren (auch) infolge der »Verreichlichung« seit April 1935 NSDAP-Mitglieder gewesen. Zugleich griff die Möglichkeit des Befreiungsgesetzes, betroffene Beamte im »gewöhnlichen Dienst« einzusetzen, gerade bei den Aufsichtsbeamten nicht. Die Bedingung, keine unmittelbare Anordnungsbefugnis zu besitzen, war schließlich beim Aufsichtsdienst nicht erfüllt.[53] Hinzu kam, dass die jüngeren ausbildungsfähigen Jahrgänge durch Krieg und Gefangenschaft geschwächt und die Posten im Aufsichtsdienst schlecht bezahlt waren, was alles in allem dazu führte, dass nicht nur prinzipiell zu wenig Männer für diese Arbeit zur Verfügung standen, sondern diejenigen, die überhaupt in Frage kamen, zunächst eine Art Ausbildung bekommen mussten, die sie auf den Dienst im Strafvollzug vorbereitete. In diesem Sinne hatte die »Arbeitsgemeinschaft für Reform des Strafvollzugs« bereits im Sommer 1951 auf einer Tagung hervorgehoben, dass gerade bei den Männern des Aufsichtsdienstes eine »besonders sorgfältige Auslese und Ausbildung unerläßlich« sei – eine Ansicht, die zu dieser Zeit keineswegs selbstverständlich war.[54] Vielmehr war damals von Seiten zahlreicher Praktiker des Strafvollzugs die Position vertreten worden, dass das »nötige Rüstzeug« für die Ausübung dieses Berufes nicht in einer theoretischen Ausbildung liege, sondern dass es viel wichtiger sei, »von Hause aus anständig, sauber und gerecht denkend erzogen und darüber hinaus charakterlich einwandfrei und fest« zu sein. Zudem helfe eine »gewisse Lebenserfahrung« bei der Ausübung des Dienstes.[55]

Auf internationaler Ebene, konkret auf dem 1. Kongress der Vereinten Nationen zur Verhütung von Verbrechen und zur Behandlung Straffälliger, der 1955 in Genf stattfand, wurde die Ausbildungsfrage ganz anders verhandelt. In den »Empfehlungen betreffend die Auswahl und Ausbildung von Strafvollzugsbediensteten« war etwa zu lesen, dass auch die einfachen Beamten nicht nur als »Wächter« eingesetzt werden dürften, sondern »Mitarbeiter in wichtigen sozialen Aufgaben« seien. Dementsprechend müssten sie eine angemessene Ausbildung durchlaufen, die in jedem Mitgliedsstaat zentral und für alle Gegenden gleichermaßen gelten müsse. Selbst wenn die UNO keinen konkreten Ausbildungsplan festlegte, betonte sie dennoch eines: Kräfte aus der Armee oder der Polizei seien nicht automatisch für die Arbeit im Gefängnis geeignet, sondern müssten, wie alle anderen auch, theoretische und praktische Prüfungen bestehen sowie vor allem die elementaren Grundsätze der Psychologie und der Kriminologie beherrschen. Bewaffnet sollten sie dagegen nur in Ausnahmefällen sein.[56]

Tatsächlich kannte in der Bundesrepublik aber nicht nur jedes Bundesland seine eigenen Ordnungen. Hinzu kam, dass der Schwerpunkt der Ausbildung in der Regel auf Kampftechniken lag, die im bayerischen Lehrplan etwa unter der Fachbezeichnung »Selbstverteidigung« und »Waffenkunde« firmierten. In der Hansestadt Bremen wurde der »Gebrauch von Hieb- und Schußwaffen« unterrichtet. Allein in West-Berlin, Niedersachsen und Schleswig-Holstein standen immerhin »Kriminalkunde« und »Erziehungskunde« auf dem Lehrplan (wenngleich nur mit wenigen Stunden), während in Nordrhein-Westfalen – und das war eine Ausnahme – die »psychologische Strafpädagogik« mehr Raum im Unterrichtsplan einnahm als das »Jiu-Jitsu«, also die Selbstverteidigung.[57]

Dass sich bis Mitte der 1960er-Jahre an diesem Zustand nichts änderte, wird letztlich den Ausschuss für Strafrechts- und Strafvollzugsreform des Bundes der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands dazu bewogen haben, in seiner Denkschrift vom 18. Juli 1966 festzustellen, dass der bundesdeutsche Strafvollzug sich in einer »schweren Krise« befinde, weil er nicht in der Lage sei, die »Resozialisierungsaufgabe zu erfüllen«. Es bestünden teilweise »unhaltbare Zustände«; der Vollzug sei »in jeder Hinsicht« reformbedürftig. Vor allem aber seien die vorhandenen Kräfte für die Erziehungsaufgaben überhaupt nicht oder zu wenig geschult. Die Vertretung der Aufsichtsbeamten, also der Praktiker, kritisierte den Strafvollzug damit auf gleiche Weise wie reformorientierte Kriminologen, die ebenfalls stets betonten, dass die Resozialisierungsaufgaben hinter einer Überbetonung der Verwaltungsarbeit untergingen und dass auch deshalb die Gefangenen in den Anstalten »eher schlechter als besser« würden.[58]

Ein wahrscheinlich repräsentatives Beispiel für eine Nachkriegskarriere in diesem Arbeitsfeld, das nicht zuletzt zu eben solchen Diagnosen der Gesamtsituation geführt haben dürfte, ist kaum zufällig einer der Aufseher des Klingelpütz. Als er bei einem der vielen Prozesse in den Zeugenstand gerufen wurde, antwortete er auf die Frage des Richters, ob er »bei Eintritt in den Dienst geschult worden« sei: »Es bestand eine Unterrichtsstunde pro Woche. Da wurde in der Hauptsache Rechtschreibung geübt. Wir haben die Fürwörter und Selbstlaute gelernt.« Weiter erklärte er, dass er acht Tage nach Dienstantritt zum ersten Mal für eine Nachtschicht eingeteilt worden sei: »Man schnallte mir eine Pistole um. Niemand sagte, wie und wann man mit der Pistole umgehen solle. Als alter Soldat wusste ich die Pistole aber zu handhaben.«[59] Angemerkt sei noch, dass der bundesdeutsche Strafvollzug auch hinsichtlich der Waffenfrage von der UNO-Resolution abwich. Während diese prinzipiell vom Gebrauch der Waffen abriet, machte die Dienst- und Vollzugsordnung von 1961 als maßgeblicher Regelkatalog für den Aufsichtsdienst zwar klare Vorgaben für den Gebrauch von Hieb- und Schusswaffen, gab damit aber – wie auch die Lehrpläne der einzelnen Bundesländer – deutlichst zu verstehen, dass die Aufsichtsbeamten mit Waffen ausgestattet waren und Konflikte keinesfalls nur im Gespräch regeln mussten.[60]

26. November 1974

(Bundesarchiv, B 145 Bild-F044235-0030, Foto: Ulrich Wienke)

Um aus den Aufsichtsbeamten nun Männer zu machen, die mit Worten ebenso umgehen konnten wie mit ihrer Pistole, sollte diese Berufsgruppe seit Ende der 1960er-Jahre erstmals eine Ausbildung erhalten, die es ermöglichte, sowohl die Rolle des »Bewachers« als auch die des »Helfers« zu übernehmen und dabei gewaltfrei zu agieren.[61] In diesem Sinne wurden seit Mitte der 1960er-Jahre von professionellen Psychologen und Sozialtherapeuten zunehmend Fortbildungen für Gefängnispersonal angeboten, bei denen diese Doppelrolle erlernt werden sollte.[62] Konkret ging es in dem Unterrichtsprogramm um das »Erlernen von Verfahren der systematischen Verhaltensänderung bei Strafgefangenen« und das »Erlernen von nicht aggressionsförderndem und erfolgreichem Verhalten« in Konfliktsituationen des Strafvollzugs. Als wesentlich für beides wurde die Fähigkeit erachtet, sogenannte positive und negative Verstärker für bestimmte Verhaltensweisen zu erkennen. Als Situationsbeispiele diente etwa folgendes Szenario: »In der Freistunde ruft ein Gefangener: Beamte sind Schweine. Die Mitgefangenen lachen und freuen sich über den Vorfall.« Die an den Kursen teilnehmenden Beamten hatten nun drei Fragen zu beantworten: 1. Was ist der Verstärker in der Situation? 2. Welches Verhalten (von welcher Person) wird verstärkt? 3. Wie schnell folgt der Verstärker? Neben der richtigen Einschätzung von Verstärkern sollten die Beamten ebenso lernen, die Gefühle und Einstellungen der Gefangenen zu erfassen. Situationsbeispiel war hier etwa: »Wenn ich abends auf der Zelle bin, sind die Dinge ja nicht erledigt. Tagsüber kann man sich mit Arbeit ablenken, aber abends...« Frage: In welcher Gefühlslage befindet sich der Gefangene?[63]

Die Diskussion solcher Beispiele sollte das Verhalten der Beamten gegenüber den Gefängnisinsassen verändern sowie zugleich ihr Selbstbild und ihr Selbstbewusstsein positiv beeinflussen. »Die Zuweisung von sozialtherapeutischen statt kustodialen Aufgaben«, erklärte eine zeitgenössische Psychologin den Mehrwert dieser Ausbildungsstrategie, »bedeutet für die Vollzugsbeamten eine menschliche Aufwertung ihrer Person, ihrer Tätigkeit und ihres Wertes für andere und für sie selbst«,[64] womit zumindest der Idee nach eine Win-win-Situation entstehen konnte. Inwieweit die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, die hier zum Ausdruck kommt, auf jene der subjektiven Wirklichkeiten Einfluss hatte, lässt sich kaum ermitteln. Deutlich wird aber, dass die Aufsichtsbeamten selbst eine Art Resozialisierung durchlaufen sollten, die vor allem darin bestand, ihre oftmals gewalthaften Umgangsweisen zu zivilisieren und statt der »erhobenen Hand« dem »erhobenen Wort« Priorität zu geben.

Unabhängig davon, ob derartige Versuche in den Anstalten nun erfolgreich waren oder nicht: Die Tatsache, dass die Figur des Aufsichtsbeamten neu erfunden wurde, kann man zunächst als Einschwenken des Justizvollzugs auf den Pfad der Liberalisierung deuten, deren Bestandteil seit den späten 1960er-Jahren auch die sogenannte Therapeutisierung war.[65] Hinzu kommt, dass die Einhegung von Gewalt in staatlichen Institutionen generell seit Mitte der 1960er-Jahre zum Thema gemacht wurde. Seien es Schulen, Heime, Kliniken oder Universitäten – überall galt es, etablierte Strukturen und Herrschaftsverhältnisse derart zu reformieren, dass sie mit dem Selbstverständnis einer auf liberalen Grundsätzen gebauten Gesellschaftsordnung vereinbar waren. Für das Gefängniswesen schien sich dieses Selbstverständnis im Resozialisierungsprogramm zu spiegeln, das vor allem deshalb in dem 1976 erlassenen ersten bundesdeutschen Strafvollzugsgesetz zum primären Ziel der Freiheitsstrafe erhoben wurde.

4. Metamorphosen der Gewalt oder

die Krise des Resozialisierungsparadigmas

Wenngleich sich im Verlauf der 1960er-Jahre die Resozialisierungsidee durchsetzte – wofür die Vorgabe an die Aufsichtsbeamten, (auch) therapeutisch zu wirken, nur ein Beispiel ist –, galt das Resozialisierungskonzept besonders nach Meinung von Kriminologen schon Mitte der 1970er-Jahre als gescheitert. Tatsächlich war das Gefängnis keineswegs zu einem gewaltfreien Raum geworden, in dem das therapeutische Gespräch den Alltag bestimmte. Das zumindest legt ein Blick in Gefangenenakten nahe, die dem Betrachter die Welt des Gefängnisses ein Stück weit öffnen. So geht etwa aus einer »dienstlichen Meldung« in der JVA Tegel hervor, dass ein Gefangener sich im Herbst 1977 über die verspätete Lieferung der Zeitschrift »Kicker« derart empört hatte, dass er wutentbrannt alte Zeitungen zerriss und auf dem Gang verteilte. Er beschwerte sich lautstark, dass »hier alles verschlammt werde«, und konnte, wie der diensthabende Wachmann später notierte, nur durch »die Anwendung körperlicher Mittel« wieder in seine Zelle »gedrückt« werden.[66] Auch Schlagstöcke, die hier offenbar nicht zum Einsatz gekommen waren, gehörten nach wie vor zum Gefängnisalltag. So beschwerte sich ein Gefangener, der 1970 in der Untersuchungshaftanstalt Moabit einsaß, beim Landgericht Berlin darüber, dass seine Briefe von der Gefängnisleitung nicht übergeben würden. Diese erklärte wiederum auf Nachfrage des Landgerichts, dass die Weitergabe der Briefe verhindert worden sei, weil die darin enthaltenen »entstellenden Behauptungen über die Verhältnisse in der Anstalt die Öffentlichkeit zu erregen« drohten. Konkret ging es um die Behauptung, dass »8 Grüne einen Türken zusammengeschlagen« hätten – das sei »unzutreffend«. Der Einsatz von Schlagstöcken, versicherte die Gefängnisleitung, erfolge zwar, aber stets vorschriftsmäßig.[67]

Was »vorschriftsmäßig« in diesem Zusammenhang bedeutete, zeigt wiederum ein Fall, der sich Anfang Dezember 1970 in der sozialtherapeutischen Anstalt der JVA Tegel ereignet hatte. Ein Aufsichtsbeamter und zwei Gefangene der Schachgruppe waren in Streit geraten, woraufhin einer der Gefangenen einen Stuhl an der Wand zertrümmerte und sich selbst sowie den anderen Gefangenen mit einem Stuhlbein als Waffe ausstattete. Als er den Gemeinschaftsraum, in dem sich die Szene abspielte, weiter zu demolieren drohte, rief der Beamte den Inspektor vom Dienst an, weil er »einen Schlagstockeinsatz erbitten wollte«. Zeitgleich kam ein Psychologe dazu, der die Gefangenen zu beruhigen versuchte, was ihm bei einem der beiden auch gelang. Der andere ging erneut auf den Beamten los und riss ihm zwei Knöpfe von der Uniformjacke ab. Das angeforderte Schlagstockkommando war inzwischen eingetroffen und umstellte den renitenten Gefangenen, der sich daraufhin beruhigen ließ, ohne dass die Schlagstöcke zum Einsatz kamen. Besagter Gefangener wurde schließlich in »strenge Einzelhaft« verlegt, weil er, so die Begründung der Anstaltsleitung, »zu den fixierten destruktiven antisozialen Persönlichkeiten« gehöre und wegen seines Hangs zur Gewalt in einer offenen Abteilung nicht tragbar sei.[68]

Wenngleich hier deutlich wird, dass der Einsatz von Schlagstöcken (auch der potentielle) in den 1970er-Jahren genauestens dokumentiert wurde und die Anstaltsleitungen ein großes Interesse daran hatten, dass mögliche Gewalthandlungen nicht an eine kritische Öffentlichkeit gerieten und dort skandalisiert würden, bedeutet das nicht, dass es damals keine Fälle von Gewalt im Gefängnis mehr gegeben hätte. Einer dieser Fälle, der stark an den Klingelpütz-Skandal erinnert, ereignete sich 1974 in Mannheim. Das Opfer war wieder ein junger Mann, der von Beamten derart verprügelt worden war, dass er an den Folgen starb. Der Mord wurde durch den Anstaltsarzt und die Gefängnisleitung vertuscht. Ehemalige Gefangene, diesmal vermittelt über den Frankfurter Gefangenenrat, brachten den Fall an die Öffentlichkeit. 64 Verfahren gegen Beamte der Anstalt schlossen sich an. Die Verantwortlichen konnten ermittelt und verurteilt werden, wobei einer der drei Wachmänner, die das Opfer so lange geschlagen hatten, bis es sich übergab und schließlich bewusstlos an seinem Erbrochenen erstickte, im Laufe des Strafverfahrens Suizid beging.[69]

(Bundesarchiv, B 145 Bild-F044236-0058, Foto: Ulrich Wienke)

Obwohl es naheliegt, die ausgerufene Krise der Resozialisierung mit der Kontinuität von physischer Gewalt zu begründen, hatten die Kritiker des Resozialisierungskonzepts doch anderes im Sinn. Konkret ging es ihnen um das Aufkommen neuer Formen von Gewalt, die sie nicht punktuell im Gefängnisalltag auszumachen glaubten, sondern prinzipiell im Resozialisierungskonzept verankert sahen. Grundlegend war hier die Annahme, dass der Behandlungsvollzug, der vom Gefangenen eine aktive Mitarbeit an seiner Verhaltensmodifikation voraussetzt, als eine zusätzliche Repression bewertet wurde. Winfried Hassemer etwa, späterer Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, hatte in jüngeren Jahren zum Kreis der Kritischen Kriminologen gehört und seinerzeit erklärt: »Ein auf Resozialisierung achtender Strafvollzug greift auf den Verurteilten wesentlich intensiver zu als ein Strafvollzug, der es nicht auf Behandlung anlegt. Das Resozialisierungsinteresse bemächtigt sich nicht nur seines Körpers und der freien Zeit des Verurteilten, es bemächtigt sich auch seiner Lebensgeschichte, seiner Motive, seiner Rationalisierungen, seiner Lebenslügen, die ihn stützen.« Deshalb forderte er für die Insassen, »sich gegen aufgedrängte Fürsorge begründet wehren zu können«, anders formuliert, das »Recht des Verurteilten, in Ruhe gelassen zu werden«.[70]

Wenngleich hier nicht explizit von Gewalt die Rede war, so entsprach der Verweis auf das totale Ausgeliefertsein des Insassen doch ziemlich genau jener Form des (vermeintlich) Gewalthaften, die Johan Galtung ebenfalls Ende der 1960er-Jahre auf den Begriff der »strukturellen Gewalt« gebracht hatte. »Strukturelle Gewalt«, so seine Denkfigur, »ist die vermeidbare Beeinträchtigung grundlegender menschlicher Bedürfnisse oder, allgemeiner ausgedrückt, des Lebens, die den realen Grad der Bedürfnisbefriedigung unter das herabsetzt, was potentiell möglich ist.«[71] Sie sei »in das System eingebaut und äußert sich in ungleichen Machtverhältnissen«.[72] Die hier zum Ausdruck kommende Annahme, dass physische Gewalt nur durch andere staatliche Machtformen ersetzt worden sei, von denen die Individuen in der sich als zivilisiert beschreibenden Gesellschaft beherrscht würden, vertraten bekanntlich auch andere. Pierre Bourdieu etwa ging in seinem Entwurf der »symbolischen Gewalt« noch einen Schritt weiter als Galtung und unterstellte, dass diese Art der indirekten Gewalt vor allem deshalb besonders perfide sei, weil sie meist als soziale Hilfe auftrete.[73]

Als eine zusätzliche Repression wurden aber auch die Monotonie und das Reglement innerhalb der Gefängnisgesellschaft betrachtet, was in den Worten eines Gefangenen deutlich zum Ausdruck kommt, der 1967 über die Welt des Gefängnisses schrieb: »Diese Welt scheint auf den ersten Blick human zu sein. Ich werde nicht mißhandelt. Die Beamten sagen Sie zu mir [...]. Das Essen reicht aus, um das Gewicht zu erhalten. Wenn mir etwas weh tut, kann ich zum Arzt gehen. [...] Fühle ich mich schlecht behandelt, steht mir der Beschwerdeweg offen. Trotz allem ist diese Welt weniger human, als es scheint. [...] Wie soll ich hier soziales Verhalten lernen? Hier verhalte ich mich nicht, hier werde ich verhalten.«[74]

Offensichtlich lebte dieser Mann innerhalb jener »sittlichen Verhältnisse«, die Walter Benjamin zufolge »durch die Begriffe Recht und Gerechtigkeit« bezeichnet werden.[75] Er wurde nicht geschlagen, musste nicht hungern, konnte sich beschweren, wurde ärztlich versorgt und nicht mit dem ehrverletzenden »Du« angesprochen, das vom Oberlandesgericht (OLG) Hamm 1970 im Umgang mit Strafgefangenen verboten wurde.[76] Zugleich aber lebte dieser Mann in einer Weise innerhalb der vorgegebenen Verhältnisse, die Ende der 1960er-Jahre zunehmend als problematisch angesehen wurde. Dabei ging es genau um das »Verhaltenwerden«: das »Ausgeliefertsein an eine Institution, die alles reglementiert, vorschreibt, nachprüft und für die kleinste Vergünstigung, schon für die Auslieferung einer zusätzlichen Briefmarke oder für eine geringe Verlängerung der Besuchszeit zunächst einmal einen schriftlichen Antrag (›Rapportzettel‹) verlangt«, die also, mit anderen Worten, die Freiheit des Insassen auf verschiedenen Ebenen beschneidet und an ihre Stelle eine umfassende Kontrolle setzt.[77] Diese »totale Institution«, wie Erving Goffman neben »psychiatrischen Kliniken« auch Gefängnisse genannt hat, wurde einerseits als ein Ort kritisiert, an dem »unsere Gesellschaft versucht, den Charakter von Menschen zu verändern«,[78] und andererseits als ein Ort, an dem erwachsene Menschen mit der Aufforderung einer nahezu vollständigen Preisgabe ihrer persönlichen Bedürfnisse konfrontiert wurden.

Die Kritik am Resozialisierungskonzept bezog sich demnach nicht in erster Linie darauf, dass es offenbar ungeeignet war, die Eskalation illegitimer physischer Gewalt zu verhindern; vielmehr wurden ihm selbst strukturell bedingte gewalthafte Züge zugesprochen. Diese Entwicklung zeigt nicht nur, dass Vorstellungen von Gewalt einem historischen Wandel unterliegen. Sie belegt auch, dass die »Schutzbedürftigkeit des Einzelnen«, die nach der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft »immer stärker zum allgemeinen Credo politischen Handelns« geworden war, selbst historisch wandelbar und Teil von Debatten ist.[79] Denn als schutzbedürftig wurde im Verlauf des »Prozesses der Liberalisierung« (wie schon zuvor im »Prozess der Zivilisation«) am Verurteilten offenbar immer das betrachtet, was der Staat ihm im Akt des Strafens nehmen wollte. In der Geschichte der Bundesrepublik war dies nicht mehr das Leben eines Menschen oder seine körperliche Unverletztheit, sondern es waren seine persönlichen Eigenschaften als Teil der individuellen Freiheit. Deshalb wurde nun etwa gefragt: »Darf man Sozialisation auch erzwingen?«[80]

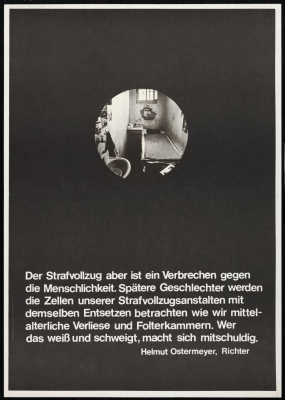

(Repro: Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn)

Statt der Frage, ob man Sozialisation erzwingen darf, wird heute eher diskutiert, ob man das überhaupt kann. Darauf verweisen zum einen Berichte wie der eingangs zitierte Artikel aus der »ZEIT«. Zum anderen legen Studien wie diejenige des britischen Kriminologen und Soziologen David Garland nahe, dass wir heute in einer Welt der Verbrechensbekämpfung und Strafjustiz leben, die von den emanzipatorischen Idealen der jüngsten Vergangenheit grundlegend abweicht. Das Verhältnis der westlich-liberalen Gesellschaften zu deviantem Verhalten, so Garland, habe sich fundamental gewandelt: Die Idee der Resozialisierung sei inzwischen durch die Idee der Vergeltung ersetzt worden – und die Praxis der Therapie durch die Praxis der Wegsperrung.[81]

Inwieweit dem tatsächlich so ist, soll hier nicht diskutiert werden. Stattdessen gilt es eher zu reflektieren, ob der westdeutsche Staat das Ziel der Resozialisierung überhaupt jemals ernsthaft verfolgt hat oder ob die Entwicklung und Verbreitung des Resozialisierungsparadigmas nicht zunächst dazu diente, die Idee der Liberalisierung bis in die hintersten Ecken der Gesellschaft – zu denen wohl bis heute die Gefängnisse zählen – hineinzutragen. Dementsprechend wäre vom Resozialisierungsprogramm vor allem erwartet worden, was der Freiburger Strafrechtler Hans-Heinrich Jescheck schon 1957 von einem reformierten Strafgesetz verlangte: dass es »dem Volke wie in einem Spiegel das Bild seines besseren Selbst vor Augen führt«.[82] Immerhin sind die Entwicklung des Resozialisierungskonzepts nach internationalen sozialwissenschaftlichen Prämissen und den Standards der Menschenrechte ebenso wie die gesetzliche Festschreibung der Resozialisierung zum vorrangigen Strafvollzugsziel Trends, die sich problemlos in die Erfolgsgeschichte von der (westdeutschen) Re-Demokratisierung im Zeichen gesellschaftlicher Liberalisierung fügen.

Hält man sich allerdings vor Augen, dass sich heute womöglich das Ende der Resozialisierung abzeichnet und Gewalt im Gefängnis von den Verantwortlichen zwar nicht akzeptiert, aber doch mehr oder weniger hilflos toleriert oder einfach ignoriert wird, tut man vielleicht gut daran, das Erfolgsnarrativ für diesen Teil der westdeutschen Geschichte zu überdenken oder zumindest durch eine andere Perspektive auf das historische Geschehen zu ergänzen. Eine solche Perspektive ergibt sich dann, wenn man die Zeitgeschichte des Gefängnisses nicht nur als Nachgeschichte vergangener Problemkonstellationen begreift (also weg vom NS-Gefängnis), sondern zudem als Vorgeschichte gegenwärtiger Probleme (der Boykotterklärung des Resozialisierungsprogramms).[83] Gefängnisse sind offenbar keine positiven Sozialisationsinstanzen geworden, da sie nicht prinzipiell zivilisierend auf die Insassen wirken und selbst in ihren Strukturen nicht zivil sind. Die Geschichte der Resozialisierung als Versuchsgeschichte der Zivilisierung ist auch eine Geschichte des Scheiterns, deren genauere Untersuchung vielleicht erklären kann, warum das Gefängnis bis heute vor allem ein Ort der Gewalt ist.

Anmerkungen:

[1] Vgl. David Garland, The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society, Chicago 2001.

[2] Mindestgrundsätze für die Behandlung der Gefangenen. Angenommen vom Ersten Kongress der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und die Behandlung Straffälliger, Genf 1955, und gebilligt durch den Wirtschafts- und Sozialrat mit seinen Resolutionen 663 C (XXIV) vom 31.7.1957, Teil 1, Allgemeine Vorschriften, Grundprinzip, Grundsatz 6.1.

[3] Strafvollzugsgesetz vom 16.3.1976 (BGBl. I, S. 581, S. 2088; 1977 I, S. 436), zuletzt geändert durch Artikel 10 Absatz 7 des Gesetzes vom 30.10.2017 (BGBl. I, S. 3618); § 2, Aufgaben des Vollzuges.

[4] Martin Kotynek/Stephan Lebert/Daniel Müller, Die Schlechterungsanstalt, in: ZEIT, 16.8.2012, S. 13-15.

[5] So etwa Rolf-Peter Calliess, Strafvollzug. Institution im Wandel, Stuttgart 1970, S. 4.

[6] Hans Joas, Die Sakralität der Person. Eine neue Genealogie der Menschenrechte, Frankfurt a.M. 2011.

[7] Teresa Koloma Beck, (Staats-)Gewalt und moderne Gesellschaft. Der Mythos vom Verschwinden der Gewalt, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 67 (2017) H. 4, S. 16-21, hier S. 16.

[8] Heinrich Popitz, Phänomene der Macht, 2., stark revidierte Aufl. Tübingen 1992, S. 63.

[9] Zur Rekonstruktion der konfliktreichen Abwendung der Deutschen von aggressiven Tendenzen und dem autoritären Habitus siehe grundlegend Konrad H. Jarausch, Die Umkehr. Deutsche Wandlungen 1945–1995, München 2004, Zitat S. 14.

[10] Ebd., S. 26.

[11] Ulrich Herbert (Hg.), Wandlungsprozesse in Westdeutschland. Belastung, Integration, Liberalisierung 1945–1980, Göttingen 2002; darin insbesondere ders., Liberalisierung als Lernprozeß. Die Bundesrepublik in der deutschen Geschichte – eine Skizze, S. 7-49.

[12] Anselm Doering-Manteuffel, Wie westlich sind die Deutschen? Amerikanisierung und Westernisierung im 20. Jahrhundert, Göttingen 1999.

[13] Andreas Rödder/Wolfgang Elz (Hg.), Alte Werte – Neue Werte. Schlaglichter des Wertewandels, Göttingen 2008.

[14] Begriffsprägend: Axel Schildt, Ankunft im Westen. Ein Essay zur Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik, Frankfurt a.M. 1999.

[15] Zuletzt von Sonja Levsen/Cornelius Torp (Hg.), Wo liegt die Bundesrepublik? Vergleichende Perspektiven auf die westdeutsche Geschichte, Göttingen 2016. Frühzeitig schon Hans Günter Hockerts (Hg.), Koordinaten deutscher Geschichte in der Epoche des Ost-West-Konflikts, Berlin 2004.

[16] Dies zeigt zum Beispiel die Studie von Maren Möhring, Fremdes Essen. Die Geschichte der ausländischen Gastronomie in der Bundesrepublik Deutschland, München 2012.

[17] Zit. nach Jarausch, Die Umkehr (Anm. 9), S. 10.

[18] Direktive Nr. 19 vom 12.11.1945, bezüglich der Grundsätze für die Verwaltung der deutschen Gefängnisse, in: Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland, Nummer 3, 31.1.1946, hg. vom Alliierten Sekretariat Berlin, S. 46-48, hier S. 46.

[19] Ebd., S. 47f.

[20] Ebd., S. 48.

[21] Ebd., S. 47.

[22] Grundsätze für den Vollzug von Freiheitsstrafen, RGBl. II, 1923, Nr. 23, S. 263-282.

[23] Siehe zur Entwicklung der Vollzugsvorschriften ausführlich Kai Naumann, Gefängnis und Gesellschaft. Freiheitsentzug in Deutschland in Wissenschaft und Praxis 1920–1960, Berlin 2006, S. 136-138.

[24] Verordnung über den Vollzug von Freiheitsstrafen und von Maßregeln der Sicherung und Besserung, die mit Freiheitsentzug verbunden sind, RGBl. I, 1934, Nr. 53, S. 383-389, hier § 48.

[25] Roland Freisler, Gedanken zum Strafvollzug, in: General-Anzeiger Dortmund, 8.8.1933, Bundesarchiv (BArch) Berlin, R 3001/5660.

[26] Zit. in Wolfgang Sarodnick, »Dieses Haus muss ein Haus des Schreckens werden...« – Strafvollzug in Hamburg 1933–1945, in: Justizbehörde Hamburg (Hg.), »Für Führer, Volk und Vaterland...« – Hamburger Justiz im Nationalsozialismus, Hamburg 1992, S. 332-381, hier S. 347.

[27] Harold Scott, German Prisons in 1934, Maidstone 1936, S. 112.

[28] § 17 Preußisches Strafvollstreckungs- und Gnadenrecht (PrGS) vom 15.8.1933, S. 293f.

[29] Nikolaus Wachsmann, Gefangen unter Hitler. Justizterror und Strafvollzug im NS-Staat, München 2004, S. 73-77.

[30] Mindestgrundsätze (Anm. 2), Grundsatz 6.1.

[31] Ebd., Grundsatz 31.

[32] Karl Peters, Grundprobleme der Kriminalpädagogik, Berlin 1960, S. 201.

[33] Bundesministerium der Justiz, Referat II, 7, Neufassung der Strafvollzugsordnung, Vermerk zum Entwurf einer gemeinsamen Strafvollzugsordnung der Länder vom 12.12.1957, BArch, B 141/17631, Bd. 1, Bl. 176.

[34] Dienst- und Vollzugsordnung der Länder, 1961, 3. Teil, Abschnitt 182.

[35] Siehe Thomas Lindenberger/Alf Lüdtke, Physische Gewalt – eine Kontinuität der Moderne, in: dies. (Hg.), Physische Gewalt. Studien zur Geschichte der Neuzeit, Frankfurt a.M. 1995, S. 7-38, hier S. 17.

[36] Hans Wüllenweber, Die Klingelpütz-Affäre. Aspekte und Konsequenzen, in: Dietrich Rollmann (Hg.), Strafvollzug in Deutschland. Situation und Reform, Frankfurt a.M. 1967, S. 121-124, hier S. 123.

[37] Ebd.

[38] Sammlung von Presseausschnitten zum Fall Klingelpütz, BArch, B 141, Nr. 72661.

[39] Wüllenweber, Die Klingelpütz-Affäre (Anm. 36), S. 124.

[40] Affären: Klingelpütz – Rotes Badewasser, in: Spiegel, 27.11.1967, S. 44-49, hier S. 44.

[41] Landtag Nordrhein-Westfalen, Sechste Wahlperiode, Bd. 4, Drucksache Nr. 690, Bericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses über die Vorkommnisse in der Strafgefängnissen und der Untersuchungshaftanstalt Köln – »Klingelpütz«, Nr. 65 der Drucksachen, 27.3.1968, S. 1-43, hier S. 7.

[42] Ebd., S. 20.

[43] Ebd., S. 18.

[44] Ebd., S. 10.

[45] Calliess, Strafvollzug (Anm. 5), S. 1.

[46] Ralf Dahrendorf, Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, München 1965, S. 394, S. 381. Siehe zu diesem Buch auch Jens Hacke, Pathologie der Gesellschaft und liberale Vision. Ralf Dahrendorfs Erkundung der deutschen Demokratie, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 1 (2004), S. 324-328.

[47] Arbeitsgemeinschaft für Reform des Strafvollzugs, in: Neue Juristische Wochenschrift 4 (1951), S. 790-791, hier S. 790.

[48] Niederschrift über die Sitzungen der Großen Strafrechtskommission, 1. Bd.: Grundsatzfragen, Bonn 1956, S. 55 (3. Sitzung vom 30.6.1954).

[49] Horst Schüler-Springorum, Strafvollzug im Übergang. Studien zum Stand der Vollzugslehrer, Göttingen 1969, S. 162.

[50] Dieter Claessens, Familie und Wertsystem. Eine Studie zur »zweiten, sozio-kulturellen Geburt« des Menschen, Berlin 1962.

[51] Schüler-Springorum, Strafvollzug (Anm. 49), S. 166.

[52] Jürgen Hohmeier, Aufsicht und Resozialisierung. Empirische Untersuchung der Einstellung von Aufsichtsbeamten und Insassen im Strafvollzug, Stuttgart 1973, S. 5.

[53] Gesetz zur Befreiung vom Nationalsozialismus und Militarismus vom 6.3.1946, in: Gesetz- und Verordnungsblatt für Groß-Hessen, Ausgabe 15.3.1946, Nr. 7-8. Siehe auch Albert Krebs, Grundsätze für die Verwaltung der deutschen Gefängnisse und Zuchthäuser. Direktive Nr. 19, in: Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht 63 (1948), S. 369-387, hier S. 373.

[54] Eberhard Schmidt, Leitgedanken für eine Reform des Vollzuges der Freiheitsstrafe, in: Zeitschrift für Strafvollzug 3 (1952/53) H. 1, S. 5-9, hier S. 9.

[55] Ernst Dormehl, Wie wirken sich Herkommen und Beruf der Aufsichtsdiensttuer im Strafvollzugsdienst aus?, in: Zeitschrift für Strafvollzug 1 (1950) H. 7, S. 51-52, hier S. 51.

[56] Gesamter Bericht in: Zeitschrift für Strafvollzug 5 (1955) H. 5, S. 282-312, hier S. 300.

[57] Peter Mädger, Die Auswahl, Ausbildung und Fortbildung der Aufsichtsbeamten im deutschen Strafvollzug, Hamburg 1969, S. 39-76.

[58] Denkschrift zur gegenwärtigen Situation des Strafvollzuges in der Bundesrepublik Deutschland (geschickt an den Bundestag, die Bundesregierung, Landtage und Senate sowie Länderregierungen), abgedruckt in: Der Vollzugsdienst 13 (1966) H. 3, S. 2-4, hier S. 3.

[59] Zit. nach Kölner Stadtanzeiger, 29.9.1966, S. 3; BArch, B 141, Nr. 72661 (Sammlung von Presseausschnitten), o.P.

[60] Dienst- und Vollzugsordnung (Anm. 34), 4. Teil: Unmittelbarer Zwang, Abschnitt: Waffengebrauch.

[61] Max Steller, Aufsichtsbedienstete als Betreuungsbeamte. Erfahrungsberichte von Mitarbeitern eines Vollzugsversuches in der Jugendstrafanstalt Neumünster, in: Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe 25 (1976), S. 72-79, hier S. 72.

[62] So Ministerialrat Dertinger, Überlegungen zur Errichtung einer Akademie für Strafvollzug, in: Justizverwaltungsblatt 6 (1972), S. 121-123. Siehe auch Max Steller/Heinrich Berbalk, Ein Programm zur psychologischen Ausbildung von Vollzugsbediensteten, in: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 57 (1974), S. 88-105, hier S. 88.

[63] Ebd., S. 98.

[64] Adelheid Kühne u.a., Fremd- und Selbsttraining von künftigen Vollzugsbeamten in psychologisch-hilfreichem Verhalten gegenüber Gefängnisinsassen, in: Kriminologisches Journal 6 (1974), S. 105-116, hier S. 105.

[65] Maik Tändler, Das therapeutische Jahrzehnt. Der Psychoboom in den siebziger Jahren, Göttingen 2016.

[66] Landesarchiv Berlin (LAB), B Rep. 070, JVA Tegel, Nr. 22.

[67] Ebd., Nr. 11.

[68] Ebd., Nr. 276.

[69] Nerven verloren, in: Spiegel, 21.4.1975, S. 54-57; Die Gefängnis›skandale‹ – ein Stück Knastalltag, in: Rote Robe 5 (1974), S. 189-200.

[70] Winfried Hassemer, Resozialisierung und Rechtsstaat, in: Kriminologisches Journal 14 (1982), S. 161-166, hier S. 165.

[71] Johan Galtung, Violence, Peace and Peace Research, in: Journal of Peace Research 3 (1969), S. 167-191, hier S. 168 (meine Übersetzung).

[72] Ders., Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung, Frankfurt a.M. 1975, S. 9. Siehe dazu auch Michael Riekenberg, Auf dem Holzweg? Über Johan Galtungs Begriff der »strukturellen Gewalt«, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 5 (2008), S. 172-177.

[73] Pierre Bourdieu, Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft, Frankfurt a.M. 1987, Kap. 8. Ganz ähnlich argumentierte auch Foucault mit seiner Idee der »Disziplinarinstitutionen«, die er nicht zufällig am Beispiel des Gefängnisses ausbuchstabierte. Sein Entwurf der Moderne kannte keine Abkehr von der Gewalt, jedenfalls nicht an sich, sondern lediglich eine Transformation: Vormals sichtbare, den Körper verletzende oder zerstörende Gewalt, so Foucault, sei zugunsten einer unsichtbaren Gewalt abgeschafft worden. Michel Foucault, Die Machtverhältnisse durchziehen das Körperinnere, in: ders., Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit, Berlin 1978, S. 104-117.

[74] Peter A. Borchert, Gefangenenbericht, in: Rollmann, Strafvollzug (Anm. 36), S. 19-24, hier S. 19.

[75] Walter Benjamin, Zur Kritik der Gewalt [1921], in: ders., Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsätze. Mit einem Nachwort von Herbert Marcuse, Frankfurt a.M. 1965, S. 29-65, hier S. 29.

[76] Siehe Dienst- und Vollzugsordnung und Urteil des OLG Hamm, in: Blätter für Strafvollzugskunde. Beilage zum Vollzugsdienst 17 (1970) Nr. 2, S. 7.

[77] Achim Mechler, Psychiatrie des Strafvollzugs, Stuttgart 1981, S. 4.

[78] Erving Goffman, Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen, Frankfurt a.M. 1961, S. 11, S. 23.

[79] Martin Sabrow, »1989« und die Rolle der Gewalt in Ostdeutschland, in: ders. (Hg.), 1989 und die Rolle der Gewalt, Göttingen 2012, S. 9-31, hier S. 28.

[80] Horst Schüler-Springorum, Die Rechtsstellung des Gefangenen, in: Tagungsbericht der Strafvollzugskommission, Bd. 2, Hamburg 1968, S. 74.

[81] Garland, The Culture of Control (Anm. 1).

[82] Hans-Heinrich Jescheck, Das Menschenbild unserer Zeit und die Strafrechtsreform, Tübingen 1957, S. 7f.

[83] Zur Zeitgeschichte als Geschichte gegenwärtiger Problemkonstellationen: Hockerts, Koordinaten (Anm. 15), S. VIII.