- Die lebensweltliche Dingordnung

- Soziale Praktiken, soziale Beziehungen, Arbeitswelt

- Die DDR im Dingbesitz

- Zusammenfassung

(Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR)

(Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR; Foto: Andreas Ludwig)

»Materielle Zeitgeschichte« sucht Orientierung in einem scheinbar unüberschaubaren Feld von Dingagglomerationen, die im Kontext der Konsumgesellschaft mit ihrer industriellen Massenproduktion sowie vor dem Hintergrund unzähliger individueller Dingansammlungen entstanden sind. Deren Konstellationen in der Gegenwart unterscheiden sich signifikant von jenen Dingzusammenstellungen, die HistorikerInnen zur Verfügung stehen. Nicht mehr die Gebrauchsgegenstände in ihren sozialen Kontexten, sondern die im Museum überlieferte Objektwelt bildet in der Regel die Quellengrundlage historischen Forschens. HistorikerInnen arbeiten also mit einem Fundus, der in mehrfacher Hinsicht einen Ausschnitt bildet. Er umfasst zunächst die Überreste, die nach Entwerten, Verfall, Wegwerfen oder auch Vergessen verbleiben – ein Prozess, der als »Müllphase« (Michael Thompson) bezeichnet wird.[1] Daraus werden dann vornehmlich Dinge ausgewählt, die als Objekte mit kultureller Relevanz einer langfristigen Bewahrung für würdig erachtet werden. Was nach diesem, durch eine doppelte Bewertungsphase gekennzeichneten Musealisierungsprozess noch verfügbar ist, bildet die »archivalische« Basis für die Untersuchung der materiellen Seite der Zeitgeschichte. Zudem wird nach musealen Konzepten gesammelt, die höchst unterschiedlich sein können: strikte Auswahl oder breite Dokumentation sind mögliche Kriterien der Musealisierung, die sich ferner nach der Struktur des vorhandenen Sammlungsbestandes, also einer Bewahrungstektonik richtet, die eine Art Gleichrangigkeit der Bestände suggeriert. Der Bewahrungsort Museum und der Forschungsprozess folgen also unterschiedlichen Logiken. Während die museale Sammlungslogik von Permanenz und einer flächendeckenden Gleichbehandlung (theoretisch) aller einmal ausgewählten Objekte ausgeht, ist der Forschungsprozess fragegeleitet; er beruht auf permanenter neuer Auswahl von Quellen und Revision von Deutungen.

Für zeithistorisches Sammeln im Museum bilden Schenkungsangebote gleichsam das Pendant zum Zeitzeugen, der seine individuelle Sicht auf das Geschehen seiner Lebensspanne mitteilt. Im Museum ist es die Schenkung aus der persönlichen Lebenswelt, die als beglaubigte Geschichte angeboten wird. Jedoch: »Wer nach Winnetou sucht, trifft einen Ehemann und Reisenden«, hieß es im November 2015 über die Versteigerung des Nachlasses des Filmschauspielers Pierre Brice, und das Zitat signalisiert die Mehrdeutigkeit materieller Überlieferung als analytische Herausforderung sowie die Notwendigkeit von Quellenkritik.[2] Realien und die Erwartungen an sie klaffen auseinander; die Behauptung bestimmter Bedeutungen kann andere überdecken. Das Problem betrifft den Umgang mit materieller Kultur generell, wenn Dinge eines individuellen Lebens zum Gegenstand historischer Forschung werden. Was passiert mit den Objekten, wenn sie ins Museum kommen? Geben musealisierte lebensweltliche Dingordnungen lediglich ein individuelles Leben wieder, oder lassen sich aus ihnen auch Rückschlüsse auf gesellschaftliche und historische Kontexte ziehen? Sind die Dinge des Alltags als Quellen für eine (zeit)geschichtliche Darstellung geeignet, und wenn ja, was lässt sich gerade aus ihnen herauslesen?

Diesen Fragen wird im Folgenden anhand einer Schenkung von etwa 1.800 Objekten nachgegangen, die an das Eisenhüttenstädter Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR gelangt ist. Dort liegen etwa 2.000 private Schenkungen verwahrt, die von Einzelstücken bis hin zu umfangreichen, komplexen Abgaben mit deutlich biographischer Konnotation reichen (teils privater, teils beruflicher Natur) und in Einzelfällen bis zu 6.000 Objekte umfassen. Vorgestellt wird hier die Schenkung einer Frau, die mit Eintritt in das Rentenalter aus privaten Gründen dem Museum schrittweise einen erheblichen Teil ihres Hausstandes überlassen hat. Bemerkenswert ist erstens, dass mit der Übergabe an ein Museum Privates öffentlich gemacht wurde, und zweitens, dass eine sorgfältige Dokumentation der einzelnen Objekte mitgeliefert wurde. Die Schenkerin verband also die Radikalität des Entsorgungsaktes mit der Produktion von Bedeutung – nicht nur der individuellen, sondern auch einer für die Öffentlichkeit relevant erscheinenden Bedeutung, wenn man so will: der Behauptung eines symptomatischen Lebens in der DDR. Durch die auf Listen notierten Dingbeschreibungen lieferte die Schenkerin eine Kontextualisierung ihres persönlichen Besitzes, die unter normalen Umständen erst nachträglich im Museum vorgenommen werden müsste.

1. Die lebensweltliche Dingordnung

Wenden wir uns zunächst der Dingordnung dieser Schenkung zu. Die Abgabe folgte keiner Chronologie, etwa nach dem Erwerbs- oder Nutzungszeitraum für die Objekte; sie ging vielmehr vom Nutzungs- bzw. vom letzten Aufbewahrungsort aus. Zwischen den Jahren 2000 und 2003 wurden die Objekte des Schlafzimmers, dann der Küche, schließlich des Wohnzimmers abgegeben. Das Jahr 2000 ist also Ausgangspunkt für die Analyse des Dingbestandes der Schenkerin, der damit nicht nur Ausschnitte der Lebenswelt der DDR, sondern auch den Umgang mit DDR-Objekten in der Zeit nach 1990 widerspiegelt.

Zugleich wird deutlich, dass sich der Ansammlungsprozess von Dingen im Laufe des Lebens schleichend vollzog. In den einzelnen Kartons sind mitunter Kindheit und Erwachsenenalter gleichzeitig präsent. Andere Bestände, die schon vor der Abgabe an das Dokumentationszentrum sortiert worden waren, geben thematische und chronologische Ordnungen der Schenkerin wieder, etwa bei Betriebsunterlagen, Fotoalben und Zeitungsausschnittsammlungen. Der Musealisierungs- und Interpretationsprozess setzt, so könnte man sagen, bereits im eigenen Leben ein. Wenn wir das Konvolut einer Gesamtschau unterziehen, was im Folgenden geschehen soll, wird ein weiteres, überlagerndes Raster angelegt, das eine historiographische Einordnung bezweckt. Wir fragen zunächst nach dem Lebensrahmen der Schenkerin, daran anschließend nach erkennbaren sozialen Praktiken, Netzwerken sowie der Arbeitswelt, und schließlich nach der zeitlichen Dimension des Dingbesitzes und konkreten Hinweisen auf seine Situierung in der DDR.

Die Schenkerin wurde 1939 in Berlin geboren. Flucht vor dem Bombenkrieg und schwierige Familienverhältnisse bewirkten, dass sie als Kind viel Zeit bei den Großeltern in Schönfließ verbrachte, einem Dorf nahe dem späteren Eisenhüttenstadt. Als Schülerin erlebte sie den Aufbau des Eisenhüttenkombinats und der Stadt. Nach der Schule begann sie zunächst eine Lehre als Optikerin und wechselte dann zum Lehrberuf »Industriekaufmann«. Sie war zweimal verheiratet und brachte zwei Kinder zur Welt. Die Schenkerin war im Laufe ihres Erwerbslebens in verschiedenen Betrieben als ökonomische Sachbearbeiterin tätig, zunächst in Eisenhüttenstadt, schließlich in Berlin. Ihre Umzüge hatten vor allem private Gründe, doch wechselte sie ihre Arbeitsstellen auch darüber hinaus mehrfach, um ein besseres Einkommen zu erzielen.

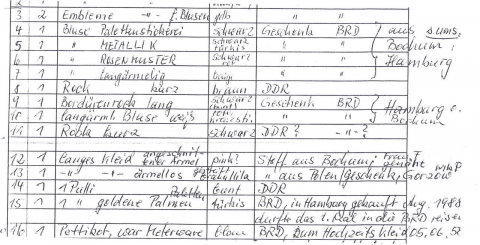

Der Bestand, den die Schenkerin innerhalb von drei Jahren in Etappen übergeben hat, umfasst nicht nur Dinge der DDR, sondern auch Objekte der Kriegs- und Vorkriegszeit sowie aus der Zeit nach 1990. Es ging der Schenkerin offenkundig nicht vorrangig darum, repräsentative DDR-Objekte an das Museum zu übergeben, um damit das »Typische« zu konservieren, sondern vor allem um die Dokumentation einer persönlichen und biographisch einzigartigen Lebenswelt, die sich in ihrer dinglichen Hinterlassenschaft widerspiegelt. Dennoch kontextualisierte sie die Objekte fast durchgängig nach den Kriterien von Herkunft (»DDR«, »BRD«, Ausland), Erwerbsumständen (Schenkung, Kauf), Qualität und Seltenheit sowie Nutzungskontext. Die Kommentare sind nüchtern; sie konstatieren Möglichkeiten und Notwendigkeiten. Das Sammlungskonvolut dokumentiert verschiedene Lebensphasen, die im Hinblick auf die Aussagekraft der dinglichen Hinterlassenschaften kurz vorgestellt werden sollen.

(Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR)

Die Schenkerin war ein Kriegskind. Sie gehört damit, dem Generationenmodell von Thomas Ahbe und Rainer Gries folgend, der »funktionierenden Generation« an.[3] Die Geburtsjahrgänge zwischen Mitte der 1930er- und Ende der 1940er-Jahre waren politisch unauffälliger und deutlich pragmatischer als die Vertreter der vorhergehenden Aufbaugeneration. Geprägt durch die Kindheit um 1945 hatte sich diese Generation eine Strategie des unbedingten Funktionierens angeeignet, die auch ihren weiteren Lebensweg kennzeichnete. Aus der Kriegs- und der unmittelbaren Nachkriegszeit stammt eine Reihe von Objekten: zwei Tagesdecken, auf denen die Schenkerin als Kind im entstehenden Stalinstadt (dem späteren Eisenhüttenstadt) auf Notbetten geschlafen hatte; Nesselstoff, den die Mutter 1943 aus geplünderten jüdischen Geschäften »besorgt« habe, um ihrer Tochter Kleider zu nähen; zudem von männlichen Verwandten Mitgebrachtes aus den von Deutschen besetzten Ländern Europas. Beide seitens der Schenkerin kommentierte Beschaffungsvorgänge beleuchten die Einordnung des Familiengedächtnisses in die Geschichte: Trotz des Bewusstseins der Unrechtmäßigkeit, mit der jüdisches Eigentum gestohlen und weiterverteilt worden war, benutzt sie den damaligen Sprachgebrauch der Unterscheidung zwischen »Deutschen« und »Juden«. Auch erscheint es ihr völlig unproblematisch, dass Dinge aus einem besetzten Land »mitgebracht« worden waren; kommentiert wird hier allein der Gebrauchswert. Zu den Objekten der Kindheit gehören zudem Erinnerungsstücke: eine Tischdecke, ein Tafeltuch mit Stiefmütterchenmuster, aber auch ein Kopftuch und ein Kleid. Diese Objekte waren bereits vor der Abgabe in das Museum nicht mehr in Gebrauch, sondern bildeten eine emotionale Brücke zu verstorbenen Familienmitgliedern; zugleich sollten sie Zeugnis über die beschwerliche Lebensrealität in jener Zeit ablegen. Tatsächliche Kindheitsobjekte, wie Spielzeug oder Kinderkleidung, fehlen hingegen im Dingbestand, und aus der Jugendzeit sind lediglich Schriftstücke und Fotos erhalten.

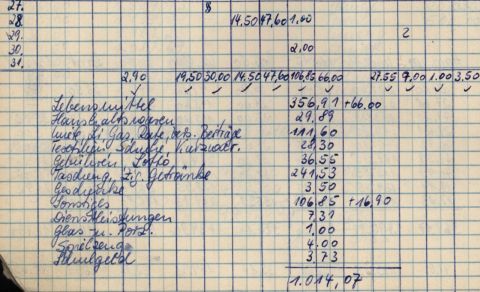

Als kaufmännische Sachbearbeiterin gehörte die Schenkerin im Erwachsenenalter zu den einfachen Büroangestellten, einem Berufsfeld, das in der DDR ebenso wie in westlichen Industrieländern vor allem von Frauen ausgeübt wurde. In diesem Bereich gab es weniger Qualifizierungs- und Aufstiegsmöglichkeiten als in anderen Berufszweigen, und auch das monatliche Netto-Einkommen lag deutlich unter demjenigen der ProduktionsarbeiterInnen. Über die Sozialversicherungsausweise der Schenkerin sowie über die Arbeitsverträge lässt sich ihre Einkommenssituation genau nachvollziehen. Von 1954 bis 1983 konnte sie ihren Monatslohn von 380 auf 750 Mark steigern. Große Sprünge waren damit nicht zu machen. Da Möbel und Großgeräte nicht zum abgegebenen Konvolut zählen, lässt sich nicht beantworten, wie umfangreich die Schenkerin mit teureren Konsumgütern ausgestattet war. Ratenzahlungen im erhaltenen Ausgabenbuch der Jahre 1967 bis 1969 deuten darauf hin, dass größere Anschaffungen getätigt wurden, ebenso wie die überlieferten Bestellbestätigungen für ein Auto in den späten 1980er-Jahren.

(Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR)

Der abgegebene Besitzstand bezeugt einen Stil, der nicht vorrangig dem offiziellen zeitgenössischen Bild modern-funktionaler Inneneinrichtung entspricht, sondern ein hohes Maß an Detailfreudigkeit und ein ausgewiesenes Interesse an dekorativen Dingen aufweist. Dazu gehören Zierdecken, Gläser und Schmuckteller, Kunstdrucke ebenso wie umfangreiche Ausstattungen für Ostern und Weihnachten. Deutlich wird, dass öffentlich kommunizierte Geschmacksbildung, Generationenzuschreibung und die Dingausstattung eines individuellen Lebens nicht zwingend übereinstimmen, wobei offen bleiben muss, ob sich daraus Parallelwelten oder lediglich Gleichzeitigkeiten herauslesen lassen. Die bloße Betrachtung der Dingagglomeration erlaubt keine Aussagen über die soziale und kulturelle Selbstverortung der Schenkerin. Dingzusammenstellungen können, insbesondere wo sie intentional als Sammlungsgut an ein Museum übergeben werden, irreführen und tatsächliche Gebrauchswirklichkeiten, Erwerbskontexte und individuelle Gegenstandsbedeutungen zugunsten einer retrospektiven Biographie-Ding-Narration verschleiern. Hier könnten zusätzliche Quellenbestände, etwa Fotografien der Wohnungseinrichtung, Aufschlüsse über die tatsächliche Dingnutzung ermöglichen. Auch die Rekonstruktion von Gebrauchstraditionen der Eltern und Großeltern würde helfen, die soziale Bedeutung des abgegebenen Konvoluts bewerten und etwaige Tendenzen einer Verbürgerlichung im ursprünglich arbeiterlichen Milieu der Schenkerin nachweisen zu können.

Klar zeigen lässt sich hingegen, dass ihre finanzielle Situation schwankend war – die Biographie lässt zunächst einen finanziellen Aufstieg erkennen. Insbesondere eine zweite Ehe, die die Schenkerin mit einem Betriebsleiter schloss, ermöglichte ihr den Erwerb von Möbeln und eines Autos. Die Scheidung dürfte jedoch einen finanziellen Einbruch bedeutet haben. Hinzu kamen die Belastung, die beiden Kinder nun allein aufziehen zu müssen, und ihr weiterhin vergleichsweise geringes Gehalt als Büroangestellte. Teilweise konnte die Schenkerin das finanzielle Defizit allerdings ausgleichen. Zum einen machte sie in den 1980er-Jahren zwei Erbschaften, die sie mit einem kleinen finanziellen Polster von einigen tausend Mark versorgten, zum anderen hatte sie über Verwandte in der Schweiz und in der Bundesrepublik einen privilegierten Zugang zu Westprodukten. Der hohe Anteil an westlicher Mode und Konsumgütern im übergebenen Konvolut ist auffällig und hebt den Lebensstil der Schenkerin deutlich von vergleichbaren DDR-Haushalten ohne westliche Verwandtschaft ab. Als passionierte Schneiderin ließ sie sich insbesondere mit edleren Stoffen aus dem Westen versorgen, die ihr einen individuelleren Kleidungsstil gestatteten. Auch der Besitz mehrerer Pelzmäntel und der Kauf teuren Parfums lassen vermuten, dass sich die Schenkerin stilistisch durchaus einem gehobeneren Milieu zurechnete, das eher dem Selbstverständnis einer Betriebsleitergattin als einer einfachen Sachbearbeiterin entsprochen haben dürfte.

2. Soziale Praktiken, soziale Beziehungen, Arbeitswelt

Inwieweit lassen sich soziale Praktiken, verstanden als Weltaneignungen, aus dinglichen Überlieferungen herauslesen? Hierfür gibt es in dem untersuchten Konvolut eine ganze Reihe direkter und indirekter Hinweise. Sie betreffen, neben der deutlichen Praxis des Sammelns und Hortens, vor allem vier Bereiche: eine künstlerische Neigung, Interesse an Handarbeiten, Reisen und Hinweise zur Kommunikation.

Das künstlerische Interesse der Schenkerin zeigt sich in einer Sammlung von Kunstpostkarten, die allerdings keine Stilpräferenzen erkennen lässt. Es handelt sich entweder um Vorräte, die für die Korrespondenz angelegt wurden, was zu den ebenfalls zahlreich überlieferten Grußpostkarten passen würde, oder um Vorlagen für eigene künstlerische Tätigkeit. Diese spielte eine große Rolle, wie nicht nur Stifte und anderes Zeichenmaterial andeuten, sondern auch grafische Gestaltungen von betrieblichen Wandzeitungen, die die Schenkerin nach Gebrauch wieder an sich genommen und schließlich dem Museum übergeben hat. Überaus präsent ist die Dingagglomeration im Bereich textiler Arbeiten. Stoffe aus verschiedenen Jahrzehnten und Herkunftsländern, Reißverschlüsse, Näh- und Stickgarne, Modezeitschriften und eine aus Familienbesitz stammende Nähmaschine zeigen, dass textiles Arbeiten zu den wichtigen Aktivitäten der Schenkerin gehörte, denen sie schon seit ihrer Jugend nachging. Für einen habituellen Umgang mit Handarbeiten spricht, dass die Qualitäten von Produkten kommentiert werden, von Stoffen bis hin zu Garnen. Wiederholt wird in den Übergabelisten angemerkt, was aus welchen Gründen wichtig war; es wird auf Vorzüge und auf Mängel verwiesen und damit eine private Lagerhaltung begründet. Offenbar war das Besticken oder Umhäkeln von Taschentüchern ein Weg, Geschenke auszutauschen. Ebenso klar ist die Bedeutung selbstgefertigter Kleidung, oft mit Stoffen westlicher Provenienz, die aus erhaltenen Materialien wie auch aus kommentierten Fotografien ersichtlich ist. Schenken als soziale Praxis wird hier ebenso deutlich wie die Positionierung in einer kommunikativen Öffentlichkeit – meist, so zeigen die Fotos, im KollegInnenkreis.

(Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR)

Ganz offensichtlich ist die Schenkerin auch gern gereist. In der Überlieferung dominieren Hinweise auf Besuche bei Verwandten und Freunden, vor allem in der Bundesrepublik vor 1961. Zudem gibt es Hinweise auf Reisen in die Staaten des Ostblocks schon in den 1960er-Jahren. Fotoalben zeigen die Urlaubsorte, etwa in der Tschechoslowakei. Über die Jahre ist aus der eigentlich thematisch geordneten Sammlung von Postkarten nach Herkunftsländern eine dichte Kommunikation mit Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten erkennbar. Unklar ist, welcher Art diese Beziehungen waren, denn Persönliches findet sich in dem übergebenen Bestand nur punktuell. Eine gewisse Ausnahme bildet ein Bestand an Schallplatten (Singles) mit Tanzmusik aus den 1970er-Jahren, der auf das Bedürfnis nach Geselligkeit hindeutet. Auch Veränderungen sozialer Praxis im Lebensverlauf werden deutlich. Ein Fotoalbum aus den 1950er- und frühen 1960er-Jahren zeigt die Schenkerin bei Ausflügen und Feiern zusammen mit ihrem Ehemann, mit Nachbarn und ArbeitskollegInnen. Das Album ist chronologisch angelegt und dokumentiert ein soziales Netzwerk. In späteren Alben werden die Lebensbereiche dagegen strikt getrennt, und das Private ist kaum noch erkennbar.

Es sind nicht allein Erinnerungen, die sich an den Dingbesitz knüpfen – in den Dingen drücken sich auch soziale Beziehungen, Abhängigkeiten, Hierarchien und solidarische Praktiken aus. Der private Besitz der Schenkerin verweist auf verschiedene soziale Beziehungsnetze. Einen zentralen Platz nehmen dabei die familiären Verbindungen ein. Während die beiden Ehepartner sowie die Kinder, die Kernfamilie also, vergleichsweise wenig repräsentiert sind, lässt der Dingbesitz starke Bezüge zu westlichen Verwandten erkennen. So erhielt die Schenkerin Pakete einer Verwandten, die in New York lebte und sie mit hochwertigem Nähgarn versorgte. Solche Beziehungen in den Westen hat die Schenkerin sehr gepflegt, und auch zu weitläufigeren Verwandten aus der großelterlichen Generation nahm sie Kontakte auf. Dabei ist nicht zu ermessen, wie intensiv und persönlich diese Beziehungen waren; sie wurden allerdings offenkundig dazu genutzt, in der DDR nicht vorrätige oder nur in mangelhafter Qualität vorhandene Erzeugnisse zu organisieren. Neue Lederriemen für ihre Nähmaschine bekam sie »über sieben Ecken« nach Verfassen eines »Bettelbriefes« an eine weitläufige Cousine. Die Schenkerin unterhielt außerdem intensiven Kontakt zu einer ehemaligen Nachbarsfamilie, die aus der Bundesrepublik in die DDR übergesiedelt, dann jedoch mit einem Ausreiseantrag wieder in den Westen zurückgekehrt war. Überdies stand sie im Briefkontakt mit verschiedenen FreundInnen in Polen, der Tschechoslowakei und der Sowjetunion. Dass die Post kontrolliert und zum Teil nicht zugestellt wurde, war ihr, nach eigenen Aussagen, bewusst.

Eine herausgehobene Stellung im Dingbesitz der Schenkerin nehmen Kleidungs-, Schmuck- und Erinnerungsstücke aus Vietnam ein. Die Beziehung ihrer Tochter zu einem vietnamesischen Vertragsarbeiter führte trotz dessen erzwungener Rückkehr nach Vietnam zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Land und der in Deutschland verbleibenden vietnamesischen Community. Dies hebt die Schenkerin sicher von anderen DDR-Biographien ab, da ein intensiver Kontakt zu VertragsarbeiterInnen nicht erwünscht war. Angesichts der westlichen Verwandtschaft, der Brieffreundschaften in den Ostblock, der beruflichen Kontakte und schließlich der privaten Beziehung nach Vietnam muss zumindest in Bezug auf die vorliegende Biographie und das Dingrepertoire der Schenkerin eine Betrachtung, die die DDR als hermetische Gesellschaft auffasst, in Teilen relativiert werden.

Das Konvolut gibt auch Hinweise auf die sozialen Beziehungen im Beruf. In einem für diesen Zweck umgewidmeten Brigadebuch hat die Schenkerin über einige Jahre hinweg ihre betriebliche Umgebung dokumentiert. Deutlich wird aus diesen Fotografien und Zeichnungen erstens, dass Büroarbeit eine überwiegend weibliche Arbeitswelt war. Zweitens lassen sich Eindrücke vom Aussehen betrieblicher Büros gewinnen, die über Jahre unverändert von Enge gekennzeichnet waren. Drittens schließlich ist die Häufigkeit von Betriebsausflügen auffallend, und vor allem sind es deren Ziele – zu denen Prag, Warschau und Budapest gehörten.

(Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR)

Aus der Zeit als Sachbearbeiterin im Außenhandel der DDR ist eine größere Zahl an Objekten im Konvolut vorhanden. Sie lassen weniger Rückschlüsse auf Abläufe und Arbeitsinhalte der Schenkerin zu, sondern dokumentieren eher die gesellschaftlichen Funktionen des Betriebs im Alltag der DDR. Fotos von Ausflügen und Weihnachtsfeiern, von Zeitungen zu Geburtstagen oder zur Verabschiedung eines Kollegen lassen erkennen, dass für die Schenkerin bei der Erinnerung an ihr Erwerbsleben vor allem das kollegiale Miteinander im Zentrum stand. Während es sich bei den im Konvolut vorhandenen Faschings-, Geburtstags- und Wandzeitungen um typische Zeugnisse des DDR-Betriebsalltags handelt, zeigen einige Objekte auch Besonderheiten und lassen soziale Hierarchien sichtbar werden. So hat die Schenkerin eine Mappe mit Visitenkarten abgegeben, die die Kontakte zusammenfasst, über die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit im Außenhandel verfügte. Neben englischsprachigen Visitenkarten ihrer KollegInnen sind in der Kunstledermappe auch Kontakte nach Ungarn, Polen, Westdeutschland, Griechenland und Ägypten versammelt. Als Exportbearbeiterin war sie für die Handelsbeziehungen nach Ägypten zuständig, was ihre beruflichen Kontakte auch in das »Nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet« erklärt. Während ihr Interesse besonders für das westliche Ausland schon aus beruflichen Gründen wuchs, waren ihr aufgrund der beruflichen Stellung als Sachbearbeiterin – möglicherweise aber auch aufgrund familiärer Westkontakte – Grenzen gesetzt. Dienstreisen ins westliche Ausland waren ihr nicht erlaubt, merkte die Schenkerin in einem Kommentar zu einem Messingteller aus Kairo an. Ihr Vorgesetzter brachte ihr allerdings regelmäßig Geschenke mit, die sie als besondere Trophäen aus dem Ausland aufbewahrt hat. Trotz der niedrigen öffentlichen Anerkennung als Büroangestellte interpretiert die Schenkerin die Auslandskontakte im Außenhandel rückblickend als Privileg.

Der umfangreiche überlieferte Dingbesitz zeigt eine typologische und soziale wie auch eine zeitliche Dimension. Das Konvolut enthält nicht nur Dinge der Schenkerin, sondern Objekte aus insgesamt fünf Generationen und einer Zeitspanne von etwa 100 Jahren, was auf ein deutliches Bewusstsein familialer Kontinuität hindeutet, oder zumindest auf den Wunsch danach. Bei näherer Analyse muss die Erinnerungsdimension jedoch relativiert werden. Zwar finden sich Andenken an einzelne Personen und an spezifische Lebenssituationen, jedoch ebenso eine Ansammlung von Gegenständen aus Erbschaften, die zwischen Erinnerungs- und potentiellem Gebrauchswert zu schwanken scheinen.

»BRD-Rezepte« oder »DDR-Rezepte«.

(Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR, Foto: Katja Böhme)

Dinge aus der DDR und der Bundesrepublik werden in den Kommentaren der Schenkung exakt auseinandergehalten. Es wird notiert, was wann und wo erworben wurde, was geschenkt worden war. Preise und Kaufumstände werden erinnert, Qualitäten notiert, und nicht immer sind die Dinge aus dem Westen die besseren. Es wird genau taxiert, und die Dinge werden nach ihren Gebrauchseigenschaften bewertet. Wiederholt wird die Knappheit von Gebrauchsgütern in der DDR als Begründung angemerkt, warum etwas in größeren Mengen vorhanden ist, etwa bei der schon erwähnten Sammlung von Reißverschlüssen. Die vielerorts formulierten Klagen über Qualitäts- und Versorgungsmängel in der DDR erscheinen in den Kommentierungen der Schenkerin als eher nüchtern konstatiert. Die Integration sogenannter Westprodukte in den Haushalt hat hier nicht die Dimension des Bedeutenden, Seltenen, sondern es wird eine gewisse Selbstverständlichkeit vermittelt, mit der die Schenkerin sich in beiden Konsumwelten bewegt haben will. Wiederholt verweist sie jedoch auf die Spezifik von DDR-Objekten für bestimmte historische Entwicklungen und politische Verhältnisse.

Dies lässt die Frage nach der politischen Einstellung aufkommen. Aus den überlieferten Unterlagen wird deutlich, dass die Schenkerin aus einem unpolitischen Haushalt stammte und sich der offiziellen DDR nur zögernd näherte. Eine Uniformbluse der Jungen Pioniere sei gekauft worden, weil weiße Blusen knapp waren; das Pionierabzeichen sei sofort abgetrennt worden. Als Beleg wird auf ein Foto verwiesen, das sich ebenfalls in den Unterlagen findet. Später passte sich die Schenkerin den DDR-spezifischen Erfordernissen nach »gesellschaftlichem Engagement« insoweit an, als sie Mitglied im Freien Deutschen Gewerkschaftsbund (FDGB) und in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft (DSF) wurde. Allerdings engagierte sie sich über einige Jahre hinweg auch stärker: In der Gewerkschaft bekleidete sie mehrere Funktionen, war »Vertrauensmann« und »Kassierer«, und schließlich wurde sie auch »Kandidat der SED«, ohne dass es jedoch zu einer Mitgliedschaft kam (die Gründe sind unbekannt). Materielle Vorteile scheint sie aus diesen Mitgliedschaften nicht gezogen zu haben, denn in den Mitgliedsbüchern der Gewerkschaft sind beispielsweise keine subventionierten Urlaube eingetragen. Eine kritische Haltung gegenüber der DDR scheint erst entstanden zu sein, als sich die Schenkerin in den 1980er-Jahren bei der Versorgung mit Wohnraum benachteiligt sah und in einem Brief an den Gewerkschaftsvorsitzenden Harry Tisch auf die Privilegierung staatsnaher Nachbarn verwies. Zudem häuften sich in dieser Zeit Hinweise auf unliebsame Ereignisse im Betrieb, die zu einer allgemeinen Unzufriedenheit mit der Situation in der DDR führten – eine Haltung, die auch nach 1990 unter dem Stichwort »Seilschaften« wiederholt zum Ausdruck kam. Die erkennbare familiär-biographische Distanz zur DDR scheint sich in den 1960er-/1970er-Jahren gemindert zu haben, verschärfte sich allerdings in den 1980er-Jahren erneut aufgrund konkreter Erfahrungen in der sozialen Umwelt. Irritierend ist jedoch der Fund eines Erinnerungsalbums, das als Geschenk für den nach Vietnam ausgewiesenen Vater der Enkeltochter gedacht war: Es enthält eine Darstellung der DDR in Postkarten – ein Akt der Hilflosigkeit oder die Übernahme einer öffentlich kommunizierten »Heimat DDR«?

(Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR, Foto: Katja Böhme)

Ob die genannten Hinweise im Sinne einer politischen Haltung interpretiert werden können oder ob es sich eher um erfahrungsbezogene soziale Prozesse handelt, muss hier offen bleiben. Deutlich ist allerdings der anhaltend starke private Bezug in die Bundesrepublik. Für den Kommunikationsraum der Schenkerin existierte die Teilung der Welt vor allem als Hindernis (das nötigenfalls mit geographisch geordneten Postkartensammlungen gedanklich überwunden werden konnte), was ihre Integration in die soziale Welt der DDR-Betriebe allerdings nicht ausschloss.

Die Ausgangsfrage der – hier notwendig kursorischen – Analyse des persönlichen Sachbesitzes einer Schenkerin für die Sammlung eines Museums war diejenige nach dem Quellencharakter der Dingsammlung und ihrer sozialen Dimension. Der erhebliche Umfang der Schenkung könnte, so die Hypothese, ein von den Dingen ausgehendes Bild von einem Leben in der DDR ermöglichen. In der Tat zeigen sich mehrere lebensweltliche Dimensionen, die als Sedimente nunmehr im Museumsdepot zu finden und damit der Forschung zugänglich sind: soziale Praktiken und soziale Beziehungen, Informationen zur Arbeitswelt und zur Einstellung gegenüber der DDR, dazu Fragen eines kommunikativen Gedächtnisses in Dingensembles und biographische Hinweise, die auf die historischen Kontexte eines Lebensverlaufs Bezug nehmen. Die Überlieferungsstruktur ist nach den Aufbewahrungsorten organisiert, reicht aber deutlich über eine Lebensspanne hinaus. Damit wird erkennbar, dass der historisch-analytischen Ordnung eine lebensweltliche voranging, die schließlich zur Übergabe an eine öffentliche Institution führte.

Dabei eröffnet sich jedoch eine weitere Dimension: Die Schenkerin hat die Objekte im Einzelnen kommentiert. Somit können einerseits Unsicherheiten bei der Analyse teilweise ausgeschlossen werden; andererseits muss diese Kommentierung aber kritisch befragt werden. Jenseits der schriftlichen Kommentare verbleiben die Dinge als Quellen, aber was sagen sie über den als Gebrauchsanleitung mitgelieferten Text hinaus? In den Objekten des Schenkungskonvoluts wird deutlich erkennbar, was in den Kommentierungen nicht formuliert ist: Lebensstil und Distinktionsabsicht, Hierarchien, kulturelle Selbstverortung und soziale (Des-)Integration. Die Analyse der Objekte hat also eine Korrekturfunktion gegenüber schriftlichen Äußerungen. Anhand der Dinge zeigt sich eine Biographie, die dem offiziellen Narrativ der »sozialistischen Persönlichkeit« widerspricht und ein erkennbar privatistisches soziales Verhalten als angemessen behauptet. Damit wird deutlich, dass ohne überlieferte, begleitende Dokumente eine zeitgeschichtliche Einordnung des Bestandes erschwert, jedoch keineswegs unmöglich wäre. Dinge oder Dingkonvolute ohne Kommentierungen sind nicht minder historische Quellen, aber sie sind »wilde Dinge« (Judy Attfield), die eine »wilde Semiose« (Aleida Assmann) erfordern. Dinge als »Überreste«, als reine Ablagerungen eines Lebens, sind eine Fiktion.

Anmerkungen:

[1] Siehe dazu auch Martina Heßlers Beitrag in diesem Heft.

[2] Deike Diening, Der Schatz in Mühlenbeck, in: Tagesspiegel, 3.11.2015, S. 3.

[3] Vgl. Thomas Ahbe/Rainer Gries, Gesellschaftsgeschichte als Generationengeschichte. Theoretische und methodologische Überlegungen am Beispiel der DDR, in: dies./Annegret Schüle (Hg.), Die DDR aus generationengeschichtlicher Perspektive. Eine Inventur, Leipzig 2006, S. 475-571, hier S. 518ff.