- Jugendzimmer-Design: Möbel, Medien, Materialitäten

- Ein Empfehlungssystem jugendkulturellen Wohnens

- Das »wachsende Kinderzimmer«

- Das modularisierte Jugendzimmer

- Fazit

1. Jugendzimmer-Design: Möbel, Medien, Materialitäten

Junge Menschen brauchen moderne Möbel – so lautete sinngemäß der Appell in dem Artikel »Wohnen zwischen Teen und Twen«, der 1962 in der Einrichtungszeitschrift »Die Kunst und das schöne Heim« erschien.[1] Darin bemängelte die Autorin, dass Jugendliche keinen Sinn für die Vorzüge moderner Möbel hätten und hartnäckig an den wuchtigen Einrichtungsgegenständen eines althergebrachten Stils festhalten würden: »Die modernen Möbel werden allgemein als ›zu leicht‹, ›zu empfindlich‹, und per se als ›wenig dauerhaft‹ empfunden.«[2] Dabei sei gerade das in der modernen Inneneinrichtung verwendete Stahlrohr bemerkenswert knickfest und das gebogene Bugholz trotz seiner papierdünnen Leichtigkeit enorm stabil (schließlich werde es erfolgreich im Flugzeugbau verwendet). Das Unbehagen am neuen Wohnen, aller Vorzüge zum Trotz, betraf laut Verfasserin des Artikels beide Geschlechter: Männliche Teenager klagten darüber, dass die modernen Sitzmöbel unbequem und wenig rückenfreundlich seien, während junge Mädchen insbesondere skeptisch auf die neuen Schränke und Regale reagierten und sich die konventionellen tiefen Kommodenschubladen zurückwünschten, um Ordnung halten zu können. Rückwärtsgewandter sei nur die Elterngeneration, die das neue Wohnen komplett ablehne.[3]

Im Folgenden wird mit Fokus auf die Materialitäten der westdeutschen Kinder- und Jugendzimmer der 1950er- und 1960er-Jahre bildlichen und dinglichen Entwürfen von Jugendkultur nachgegangen, und zwar anhand von Einrichtungs- und Wohnzeitschriften.[4] Was erzählen uns die materiellen Spuren jugendkulturellen Wohnens in Einrichtungszeitschriften wie »Die Kunst und das schöne Heim« (1949–1984), »Haus und Heim« (1951–1983) und »Die Innenarchitektur« (1953–1960) über die Geschichte sozialer Asymmetrien?[5] Inwiefern handelte es sich um schicht-, geschlechts- und altersspezifische Dinge? Welche normativen und ideologischen Facetten kurz vor der Zäsur der Studentenbewegung werden mit Formen, Materialien und Farben in Jugendzimmern sichtbar?

![»Das neue Jugend-Anbaumöbel-Programm WK ›studio 20‹« – Ziel war ein geordnetes jugendkulturelles Wohnen qua Möblierung. Auffällig ist, dass erst die entsprechende Bildunterschrift dieses Heftcovers das Jugendzimmer überhaupt als solches zu erkennen gibt, was die Frage aufwirft, welche Dingkultur das Jugendzimmer Mitte der 1960er-Jahre zu einem spezifischen, von der Sphäre der Kinder und Erwachsenen unterscheidbaren Ort machen sollte.<br />

(Haus und Heim 14 [1965] H. 8)<br />](https://zeithistorische-forschungen.de/sites/default/files/medien/cumulus/2016-3/Miggelbrink/resized/2594.jpg)

Methodisch-theoretisch ist ein solcher Zugang einzuordnen in den von Wolfgang Schäffner konstatierten Design Turn der Geistes- und Kulturwissenschaften. Ihm liegt die Annahme zugrunde, dass sich soziokulturelles Wissen nicht allein in Diskursen und Praktiken manifestiert, sondern ebenso in Objekten und deren Gestaltung.[6] Zunächst werden die Spezifik und der Status von Einrichtungszeitschriften als historiographische Quellen betrachtet. Es wird darum gehen, Einrichtungshinweise als Teil eines Diskurses der Beratung bzw. Verbrauchererziehung zu kontextualisieren. Hieraus ergeben sich mehrere Fragen: Inwiefern lässt sich von den abgebildeten Einrichtungen auf die Dinge selbst schließen? Was lässt sich mittels der auf den Bildern gezeigten Dingkonstellationen und Materialitäten über die tatsächlichen Wohnverhältnisse sagen? Die beiden weiteren Abschnitte skizzieren den Wandel der Darstellung und Adressierung des Wohnens von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungszeitschriften während der 1950er- und 1960er-Jahre. Das sogenannte »wachsende Kinderzimmer« der 1950er-Jahre ging noch mit dem Versprechen einher, dass sich seine Einrichtungsgegenstände mit den Kindern entwickeln würden. Die Möbel und Medien des Jugendzimmers der 1960er-Jahre dagegen folgten dem Paradigma der Modularisierung, womit insbesondere spezifische Gender-Codierungen verbunden waren.

2. Ein Empfehlungssystem jugendkulturellen Wohnens

Die hier aufgeführten Einrichtungshinweise sind zwischen den Formaten Ratgeberliteratur und Werbung zu verorten und damit der modernen Beratungskommunikation zuzuordnen. Letztere ist durch die Warenförmigkeit der Beratung gekennzeichnet,[7] was sich in den Einrichtungsvorschlägen nicht zuletzt darin zeigt, dass diese immer auch konkrete Produkthinweise zu Angeboten bestimmter Möbelhersteller gaben. Die Beratungssituation war dadurch geprägt, dass ein Problem identifiziert wurde (wie Platzmangel im Jugendzimmer) und der Beitrag darauf zugeschnitten war, Lösungsstrategien für dieses Problem zu diskutieren (wie ein Regal mit integrierter Schreibklappe). An solchen Beispielen wird die enge Zusammenarbeit zwischen den Instanzen der Wohnberatung, Möbelherstellern und Einrichtungszeitschriften deutlich.[8]

Als Stil-Agenturen der Wohnkultur waren zu dieser Zeit insbesondere Stellen der Wohnberatung tätig, die der Deutsche Werkbund mit Hilfe öffentlicher Gelder eingerichtet hatte.[9] Während sich die Wohnberatung der 1920er-Jahre in ihren Ausstellungen noch auf die Zweckrationalisierung der Haushaltsführung konzentriert hatte, arbeitete sie sich in den 1950er-Jahren besonders an der Frage ab, wie kleine Sozialwohnungen am effizientesten eingerichtet werden könnten.[10] Die Wohnberatung erfand sich zu dieser Zeit als kostenlose, alltagsnahe und familienbindende Institution. Laut Selbstbeschreibung lag »[d]er wesentliche Unterschied zwischen Wohnberatung und den bisher schon immer üblichen Anregungen wie Mustermöblierungen oder Ausstellungen [...] darin, daß die Beratung sich mit den individuellen Wünschen und Sorgen des einzelnen befaßt«.[11] Ihr Ziel war es, als Schnittstelle zwischen Designern/Architekten und Bewohnern der Diskrepanz zwischen Wohnungsplanung und -nutzung entgegenzuwirken.

Neben Ausstellungen, Beratungsstellen und Prospekten der Wohnberatung waren Einrichtungszeitschriften wichtige Akteure in diesem Netzwerk der Wissensvermittlung zum »guten Wohnen«. Dabei gab es durchaus Unterschiede in der adressierten Leserschaft. »Die Kunst und das schöne Heim« sowie »Die Innenarchitektur« hatten nicht nur bildungsbürgerlich anmutende Untertitel. Mit einem Heftpreis von 4,50 DM bzw. 4 DM gehörten sie zum hochpreisigen Fachzeitschriftensegment, das sich vornehmlich an gut situierte Haushalte richtete. »Haus und Heim« suggerierte eine größere Nähe zu den alltäglichen Haushalts- und Einrichtungsfragen der Leserschaft und war mit einem Heftpreis von 2,50 DM etwas erschwinglicher. Verglichen etwa mit der beliebten Frauenzeitschrift »Constanze«, die Anfang der 1950er-Jahre 60 Pfennig pro Ausgabe kostete, gehörte sie dennoch eindeutig zum hochpreisigen Zeitschriftensegment. Wie Alphons Silbermann 1963 in seiner empirischen Studie zum Wohnen der Westdeutschen herausstellte, fanden Zeitschriften bzw. Artikel, die sich mit den Themen Wohnen, Möbel und Innenarchitektur befassten, bei den Befragten zwar generell große Beachtung; ihren Einfluss auf die tatsächliche Wohnungsgestaltung schätzte er hingegen eher gering ein. Teure Ausstattungszeitschriften wurden weniger von Jugendlichen selbst gelesen, sondern vor allem von männlichen Erwachsenen mit höherem Bildungsabschluss.[12] Träume vom guten Wohnen – und die Medien, die solche Wünsche zirkulieren ließen – adressierten vor allem sozial Privilegierte.[13] Insgesamt lassen sich den vorgestellten Einrichtungszeitschriften weniger Tendenzen des tatsächlichen Wohnens entnehmen; vielmehr können sie als Quellen für die Geschichte eines dingbasierten kulturellen Imaginären gelesen werden. Einrichtungszeitschriften bieten einen Zugang zu Dingen, der sie in improvisierten Gebrauchsszenarien zeigt, und geben damit Auskunft über kulturell vermittelte soziale Asymmetrien im Wohnen bzw. Leben mit den Dingen.

Das hier zu erörternde Empfehlungssystem zum jugendkulturellen Wohnen war stark pädagogisch ausgerichtet und ist einzuordnen in einen Diskurs der Verbrauchererziehung, in dem beratende Modi der Kommunikation in erzieherische Maßnahmen übergingen. Für die richtige Einstellung zu den Dingen müssten Kinder und Jugendliche »Grundbegriffe der Ordnung lernen und den ersten verantwortungsvollen Umgang mit Dingen des täglichen Gebrauchs« pflegen.[14] So beendete Johanna Schmidt-Grohe ihren Ausstellungsbericht zum »Wohnen zwischen Teen und Twen« 1962 mit der Aufforderung, »daß im Kunsterziehungsunterricht unserer Schulen und in der Ausbildung unserer Möbelverkäufer moderne Material- und Stilkunde mit entsprechenden Lehrmitteln getrieben wird«.[15] In diesem Sinne lässt sich die arrangierte jugendliche Dingkultur als Zukunftsentwurf verstehen, in den sich die Menschen einpassen sollten.

Im Kontext der Wohnberatung während der 1960er-Jahre erscheint dieser belehrende Duktus der Einrichtungszeitschriften im Hinblick auf jugendliche Wohnkultur einigermaßen erstaunlich. Tatsächlich nahmen die Instanzen der Wohnberatung zu dieser Zeit nämlich eine veränderte Rolle ein: Angesichts der Pluralisierung der Lebens- und Wohnstile ging es nun darum, einer Individualisierung des Wohnens gerecht zu werden. Diese Tendenz schlug sich auch in den Wohnzeitschriften nieder: »›Wie decke ich einen Tisch‹ und andere gute Ratschläge wurden zwar immer noch in Zeitschriften und Illustrierten besprochen, doch der stille Wandel von rigiden Normvorstellungen hin zu pluralistischen, meist mit Werbung kombinierten Vorschlägen war unübersehbar.«[16] Trotz aller Liberalisierungstendenzen in der wohnbasierten Ratgeberkultur wurden Jugendliche vorerst weiterhin sehr verbindlich angeleitet; die Einrichtungsvorschläge fielen stark normativ aus. Die Frage »Wie sollen Jugendliche wohnen?« (und damit auch die Frage »Wie sollen Jugendliche leben?«) beantworteten die Printmedien »top-down«, also mit ästhetischen Einrichtungsleitbildern. Das »falsch« eingerichtete Jugendzimmer stellte dieser Logik zufolge »mehr [...] eine Behausung als [...] ein wirkliches Zuhause« dar.[17]

3. Das »wachsende Kinderzimmer«

In den 1950er-Jahren wurde das Jugendzimmer in einschlägigen Zeitschriften meist noch nicht als eigener Ort benannt, sondern über das Kinderzimmer thematisiert. Die Einrichtung dieses Raums schien ganz den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu unterliegen. Der allgemeine Wohnungsnotstand bestimmte nicht nur das familiäre Zusammenleben, sondern auch das Interieur des Kinderzimmers. In den Städten führten steigende Grundstücks- und Baupreise neben einem Mangel an Räumen zu oft nur spärlich möblierten Neubauwohnungen im freien oder sozialen Wohnungsbau.[18] Die Durchschnittsfamilie der 1950er-Jahre hatte zwei Kinder, wobei schon eine Tendenz zur Ein-Kind-Familie zu verzeichnen war, was vor allem auf Familien der Oberschicht im großstädtischen Raum zutraf.[19] Wenn das Ideal der Trennung von Eltern- und Kindersphäre, das bereits Ende des 19. Jahrhunderts aufgekommen war, in der Nachkriegswohnung Mitte bzw. Ende der 1950er-Jahre überhaupt umgesetzt werden konnte, so mussten sich die Geschwister diesen Raum in der Regel teilen.

Der Platzmangel materialisierte sich in den Einrichtungsgegenständen des Kinderzimmers. So stellte »Die Kunst und das schöne Heim« in der Mai-Ausgabe von 1952 die flexible Faltwand als Raumtrenner zwischen zwei Kinderschreibtischen vor, welcher verhindern sollte, dass sich die Schulkinder beim Erledigen der Hausaufgaben gegenseitig störten. 1959 lobte die Zeitschrift die praxisnahe Gestaltung einer Musterwohnung aufgrund des Einbaus einer freistehenden Trennwand in das Kinderzimmer: Bei Bedarf lasse sich die Wand schnell auf- bzw. abbauen und werde so den Bedürfnissen der Kleinfamilie optimal gerecht.[20]

Wirtschaftlicher Mangel und Konsumoptimismus des aufkommenden »Wirtschaftswunders« liefen zu dieser Zeit parallel,[21] und so avancierte die »gute Kinderstube« zur Projektionsfläche für die Sehnsucht nach dem guten Leben. Dass sich die Eltern nicht scheuten, in diesen Raum zu investieren, ist ein Leitgedanke, der sich den damaligen Einrichtungszeitschriften entnehmen lässt. »Sich einrichten« bezog sich in diesem Zusammenhang darauf, dass sich die Kleinfamilie möglichst frühzeitig am Leitbild der »wachsenden Wohnung«[22] orientieren sollte. Mit diesem Bild wurden im Wesentlichen zwei Tendenzen benannt: Zum einen müsse die Wohnung räumlich im Hinblick auf die Kinderwünsche des Paares ausgerichtet sein, zum anderen sollten die Einrichtungsgegenstände des Kinderzimmers idealerweise mit den Kindern mitwachsen. Eine Investition in mobile Kindermöbel wurde als lohnend dargestellt – schließlich würden Kinder und Jugendliche bis zu 20 Jahre in ein und demselben Zimmer wohnen, und das »wachsende Kinderreich« lasse sich so ohne weitere finanzielle Investitionen in das »Reich des Jugendlichen« überführen.[23] In diversen Bildstrecken wurden Einrichtungsgegenstände vorgestellt, die sowohl im Kinder- als auch im späteren Jugendzimmer zum Einsatz kommen könnten: »So kann aus dem ersten Spieltisch später einmal der Couchtisch für das Teenagerzimmer werden.«[24] Ein Kinderschreibtisch des Möbelherstellers Deutsche Werkstätten wiederum war in drei Stufen höhenverstellbar und passte sich wörtlich genommen der Körpergröße der Heranwachsenden an.[25]

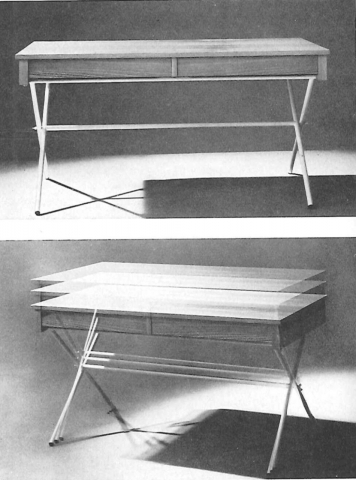

In einem Beispiel von 1962 wurde die Sitzbank des Kinderzimmers zum Bücherregal des Jugendzimmers umfunktioniert: »Mit ihnen kann man es einem Dreijährigen ebenso recht machen wie einem Dreizehnjährigen oder einer jungen Dame in den Zwanzigern. Erreicht wird das mit der Möglichkeit, zu kombinieren, immer neu zu arrangieren und vor allem: zu verwandeln.« So lautete jedenfalls das Fazit eines in der Sektion »Wohnberatung« erschienenen Artikels in »Haus und Heim« von 1962.[26] Wie solche Beiträge erahnen lassen, unterlag der Ort Kinderzimmer zu dieser Zeit dem Diktat des Heranreifens: Die Dinge hatten sich den Wandlungen eines Menschen gewissermaßen anzupassen. Um das Versprechen einlösen zu können, über viele Jahre hinweg in Gebrauch zu sein, mussten die Dinge gleichzeitig Haltbarkeit suggerieren. Die Voraussetzungen für diese scheinbar organischen (An-)Verwandlungen fanden sich in den Materialien und Verarbeitungstechniken für das neue Wohnen. Holz, Keramik und Glas galten als zu empfindliche Werkstoffe und traten vorläufig in den Hintergrund. Um Spuren des Gebrauchs abzuwehren, war die Esche-Holzplatte des »wachsenden« Kinderschreibtischs mit Hartlack behandelt. Das Gestell war aus 20mm dickem Stahlrohr gefertigt, weiß einbrennlackiert, und zeigte sich so präpariert für diverse Wachstumsphasen.[27]

Und dennoch behielten die meisten Einrichtungsgegenstände des Kinderzimmers ihre ursprüngliche Form bei. Der orangefarbene Spiel-/Couchtisch aus glasfaserverstärktem Polyester konnte zwar die Spielzeit weitestgehend unversehrt überstehen und so zum Diener für jugendliche Freizeitaktivitäten avancieren. Anstatt aber tatsächlich zu wachsen, wurde er umfunktioniert – schließlich waren Kunststoff und Polyester, sobald sie einmal die Produktionshallen der Fabrik verlassen hatten, wenig formbar. Die Möbel »wuchsen« also nur insofern, als sie sich den Bedürfnissen der wachsenden Kindern anzupassen versprachen. Zugleich gehörte die Wachstumsmetapher zu einer ganzen Dingkultur des Übergangs der Nachkriegszeit. Bis in die 1960er-Jahre hinein prägten mobile und platzsparende Möbel, etwa höhenverstellbare Tische, Bettsofas, Klappbetten und raumteilende Vorhänge zum Kaschieren,[28] das Angebot vieler Hersteller. Diese Mehrzweckeinrichtungen kamen mit dem Versprechen ins Haus, tagsüber gänzlich andere Funktionen zu erfüllen als nachts.[29] Die noch geringe Kaufkraft der Haushalte materialisierte sich im Wandel vom vormaligen Ideal der Komplettausstattung hin zum Leitbild der »wachsenden Wohnung«.[30]

Obwohl die neuen Materialien und Objekte in den Zeitschriften sehr präsent waren, prägten althergebrachte Einrichtungsgegenstände weiterhin stark das tatsächliche Wohnen. Wie Silbermann herausstellte, bevorzugten die Befragten auch Anfang der 1960er-Jahre noch schwere und wuchtige Möbel im Stile des sogenannten Gelsenkirchener Barock gegenüber neuen Materialien, Formen und Stilen wie Stahlrohr und Kunststoff. Dies galt vor allem in Arbeiter- und Mittelschichtshaushalten.[31] Vor diesem Hintergrund versuchten sich die Zeitschriften als Vermittler: Viele Artikel schlossen mit dem Verweis, dass es durchaus legitim sei, ältere Möbelstücke in das neue Interieur zu integrieren, wenn der schmale Geldbeutel es erfordere. Hierfür müssten sie allerdings erst eingepasst werden, indem das verspielte Dekor entfernt werde und die alten Kindermöbel einen neuen Anstrich erhielten.[32] Neben der Maxime, dass es immer lohnend sei, in neue, haltbare Kindermöbel zu investieren, lassen sich in den Einrichtungszeitschriften somit zeitgleich erste vorsichtige Hinweise in Richtung »Do it Yourself«-Kultur finden, bevor das Prinzip des Selbermachens und Heimwerkens ab Ende der 1960er-Jahre dann stärkere Konjunktur erhielt (und zwar nicht mehr aus einer Mangelsituation heraus, sondern als bewusste Entscheidung).

4. Das modularisierte Jugendzimmer

Zwar hegten Jugendliche bereits in den 1950er-Jahren einen großen Wunsch nach einem eigenen Zimmer.[33] In den einschlägigen Ausgaben der Einrichtungszeitschriften fand das Jugendzimmer jedoch hauptsächlich in der Rhetorik des »wachsenden« Kinderzimmers Beachtung. Dies änderte sich im Laufe der 1960er-Jahre. So monierte die Wohnberaterin Ingeborg Heider in einem Beitrag für »Haus und Heim« 1960, dass sich Möbelhersteller und Innenarchitekten bis dato zu wenig um die Belange der Jugend gekümmert hätten.[34] Von nun an war das Jugendzimmer ein Thema in unzähligen redaktionellen Beiträgen und Bildstrecken, die Titel trugen wie »Das eigene Zimmer – Kein Wunschtraum mehr«.[35] In dem Maße, wie auch die durchschnittlichen Wohnungsgrößen langsam wuchsen, differenzierten sich die in den Zeitschriften abgebildeten Einrichtungen stärker aus. Die Magazine antworteten damit auf ein gesellschaftliches Bedürfnis nach unterschiedlichem Wohnen und verstärkten es zugleich.

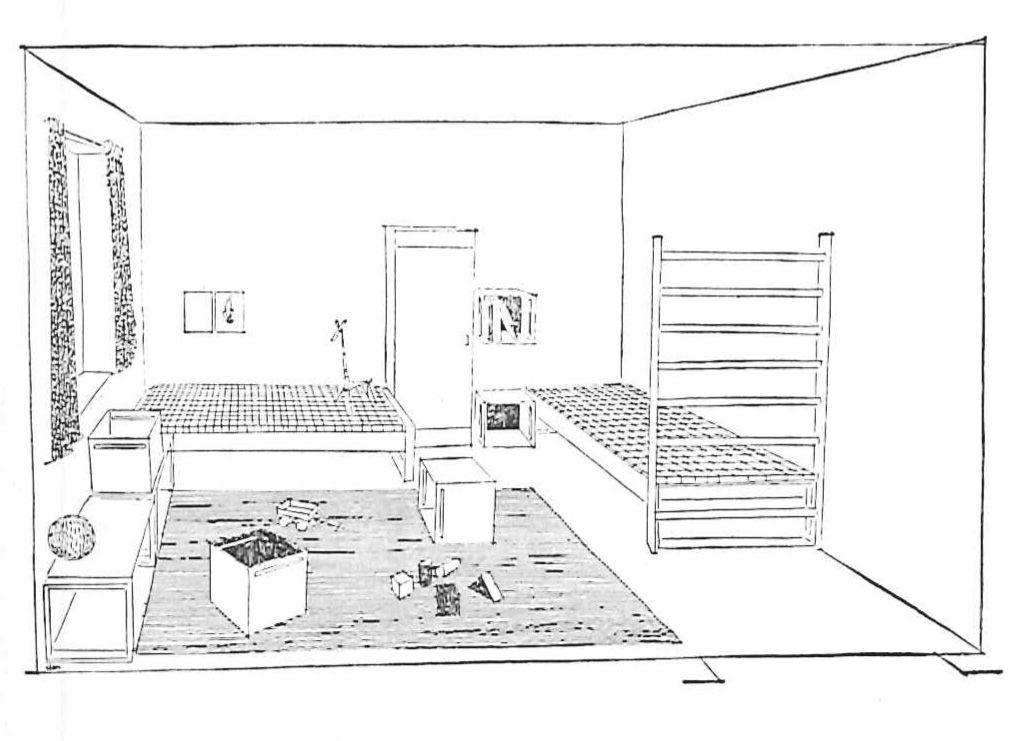

So wurde das »wachsende« Kinderzimmer in den Wohnzeitschriften vom multifunktionalen Jugendzimmer abgelöst. Dass die Verwirklichung des Traums vom eigenen Zimmer dabei mehr einem ökonomischen als einem inhaltlichen Interesse an Jugend(kultur) geschuldet war, wurde schnell klar. Nicht länger nur die Modeindustrie interessierte sich für die sogenannten Teenager als profitable Verbrauchergruppe eines aufkommenden Lifestyle-Sektors. Mitte der 1960er-Jahre hieß es in »Haus und Heim«: »Aufgeschlossene Möbelhersteller haben Anbauprogramme auf den Markt gebracht, die speziell für Einraumwohnungen oder Zimmer heranwachsender Menschen gedacht sind und deren vielschichtigen Wohnfunktionen in idealer Weise gerecht werden.«[36] Während das Kinderzimmer noch dem Ideal des Wachstums folgte, war die Einrichtung des Jugendzimmers gekoppelt an das Paradigma der Modularisierung.

![»Modern, großzügig, frisch und elegant« – ein »Zimmer für junge Damen« (oben); zum »Basteln, Malen, Werken und überhaupt als Arbeitsraum sowie zum Unterbringen von Kleidern, Wäsche, Büchern« – ein »Zimmer für den jungen Herrn« (unten). (Ingeborg Heider, Das eigene Zimmer – Kein Wunschtraum, in: Haus und Heim 13 [1964] H. 11, S. 7-10, hier S. 7)<br />](https://zeithistorische-forschungen.de/sites/default/files/medien/cumulus/2016-3/Miggelbrink/resized/2603.jpg)

(Ingeborg Heider, Das eigene Zimmer – Kein Wunschtraum, in: Haus und Heim 13 [1964] H. 11,

S. 7-10, hier S. 7)

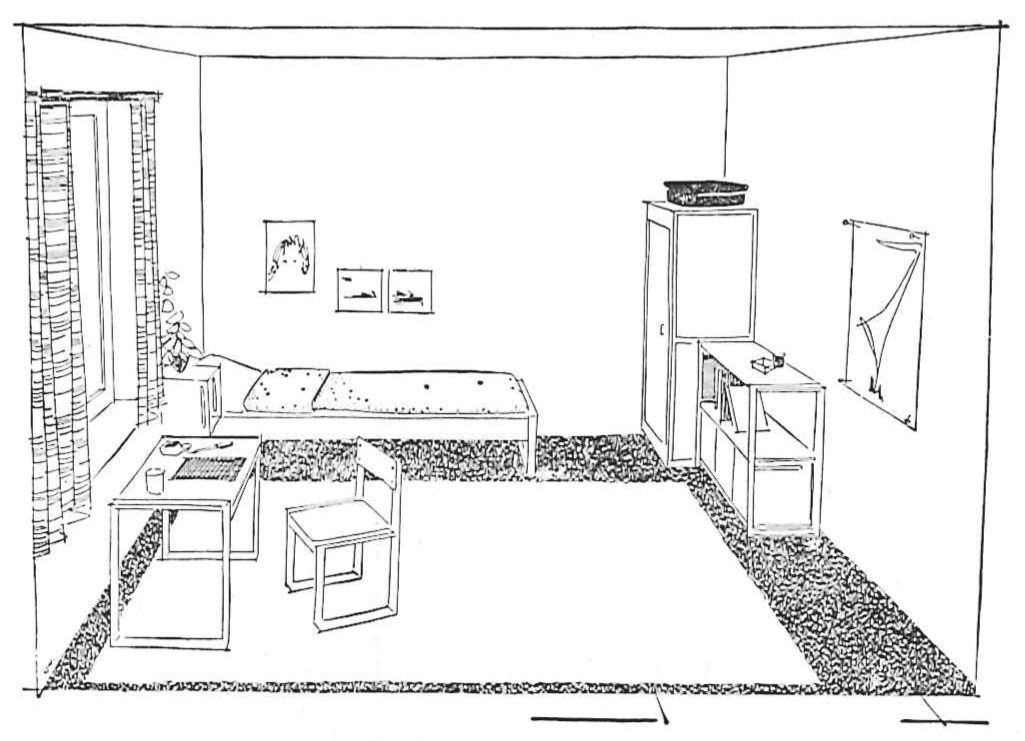

Um die neue jugendliche Wohnkultur von der Erwachseneneinrichtung zu unterscheiden, bildeten die erweiterbaren Möbel eine Allianz mit den Signifikanten der aufstrebenden Populärkultur. Die »Modellzimmer für junge Damen und Herren« waren bestückt mit Radioempfängern und Plattenspielern, die Wände behangen mit Tapeten, die wir heute als psychedelisch bezeichnen würden, und dekoriert mit Postern und Schallplattenhüllen.[37] Mit der Adressierung der jungen Heranwachsenden als Teenager gingen zudem spezifische Gender-Codierungen der Dinge einher. So sollte laut »Haus und Heim« »[d]as Tochterzimmer [...] freundlich und hell sein: helle Tapeten, Vorhänge und Lampen, ein heiterer Decken- oder Wandanstrich schaffen eine frohe, gelöste Atmosphäre«.[38] Die gesellschaftlichen Rollenerwartungen, die sich im Jugendzimmer ausdrückten, gingen jedoch weit über geschlechtsspezifische Konnotationen wie freundlich, offen und verspielt als weibliche Attribute hinaus. Viele Abbildungen zeigten Mädchenzimmer, die mit Büchern, Postern, Blumen, Vasen und präparierten Schmetterlingen ausstaffiert waren und ein weibliches Interesse für häusliches Dekor und Gemütlichkeit suggerierten. Diese Dinge gaben vor, dass sich junge Frauen nach der Arbeit gerne in ihre Zimmer zurückzogen, und dienten letztendlich dazu, sie – zumindest ideell – an die häusliche Sphäre zu binden.

An dieser Stelle zeigt sich, dass sich in den Dingen nicht nur ein schicht- und geschlechtsspezifisches soziokulturelles Wissen materialisiert. Laut den Designhistorikerinnen Pat Kirkham und Judy Attfield werden gendered objects nicht ausschließlich im Design männlich oder weiblich codiert. Vielmehr haben die Dinge Handlungsmacht in dem Sinne, dass diese selbst geschlechtsspezifische Konnotationen und Bedeutungen generieren.[39] Dinge lassen sich also nicht darauf reduzieren, dass sich Geschlechterverhältnisse in ihnen lediglich widerspiegeln. Vielmehr greifen sie aktiv in die soziale Welt ein: Dinge interessieren, ermöglichen, verhindern, widersetzen sich etc. So begrenzen selbst die flexiblen Möbel des Mädchenzimmers, wie einklappbare Betten, weibliche Mobilität auf das Zuhause bzw. das eigene Zimmer. Die mobilen Möbel des Jungenzimmers hingegen lassen sich auch schon mal zerlegen, etwa Tische und Sessel, die auch für unterwegs gedacht sind.[40] In diesem Sinne sind die Dinge eingebunden in Praktiken einer geschlechtsspezifisch operierenden Mobilität.

Während in den Wohnempfehlungen der Einrichtungszeitschriften Gender-Differenzen mit zunehmendem Alter der Heranwachsenden besonders hervorgehoben wurden, spielten soziale Unterschiede eine auffallend geringe Rolle. Vor allem der in den Zeitschriften intensiv thematisierte Medienkonsum funktionierte zwar sehr schichtspezifisch,[41] doch wurden solche sozialen Ungleichheiten in den Einrichtungszeitschriften weitestgehend ausgeblendet. Stattdessen wurde das populärkulturelle Dingensemble und mit ihm das moderne Wohnen zum integralen Bestandteil einer entstehenden Massenkonsumgesellschaft, in der Klassenunterschiede scheinbar verwischten bzw. in den Hintergrund traten.

Zusammenfassend lässt sich der Wandel der Materialitäten von Kinder- und Jugendzimmern in einen gesamtgesellschaftlichen Wandel des Wohnverhaltens einordnen. Mit der Ausdifferenzierung der Wohnkultur in den 1960er-Jahren ging ein Wechsel von der Komplett-Einrichtung zum individualisierten Wohnen einher. Eben dieser Umbruch schlug sich nach und nach in den Wohnmagazinen nieder; als Agenturen des einrichtungsbasierten Wandels trugen sie maßgeblich zu dessen Dynamisierung bei. Das Jugendzimmer scheint in diesem Zusammenhang eine erste Ankündigung des Wandels zu sein. Modulare Elemente und glatte Oberflächen aus Holzfurnier, Stahlrohr und Kunststoff waren die neuen Protagonisten jugendlichen Wohnens, von denen spezifische zeitgenössische Semantiken rund um Modernität im Wohnen ausgingen.

Als Signifikanten und Antrieb eines jugendkulturellen Stils standen die Dinge in den abgebildeten Jugendzimmern im Vordergrund. Die Subjekte der Jugendkultur waren merkwürdig absent. In »Das System der Dinge« führt Jean Baudrillard aus, warum auf Abbildungen in der Möbelwerbung der 1960er-Jahre so gut wie nie Menschen zu sehen waren: Während das Subjekt im Werbetext in seiner Handlungsmacht adressiert wurde (also zum Bedienen und Manipulieren der Dinge aufgefordert wurde), sei in den Werbebildern lediglich die Signatur der Bewohner zu sehen gewesen (in Form der Spuren des Einrichtens und Ordnens).[42] Der Werbung ähnlich traten die Einrichtungszeitschriften nicht etwa vermittelt über Bilder, sondern über den Begleittext an ihre Leserinnen und Leser heran. Statt die Bewohnerin des »Dachstübchen[s] für ein 16jähriges Mädchen« zu zeigen, wurde im Text lediglich auf ihre vermeintlich selbst genähten Kleider hingewiesen, die im Bild wiederum nicht zu sehen waren.

![»Dachstübchen für ein 16jähriges Mädchen, das schöne Postkarten sammelt und nicht gerne in die Schule geht. Ihre Kleider näht sie sich aus modernen bunten Vorhangstoffen fast alle selbst.« (Johanna Schmidt-Grohe, Wohnen zwischen Teen und Twen, in: Die Kunst und das schöne Heim 60 [1962], S. 133-137, hier S. 133)<br />](https://zeithistorische-forschungen.de/sites/default/files/medien/cumulus/2016-3/Miggelbrink/resized/2605.jpg)

(Johanna Schmidt-Grohe, Wohnen zwischen Teen und Twen, in:

Die Kunst und das schöne Heim 60 [1962], S. 133-137, hier S. 133)

Erst Anfang der 1970er-Jahre zeigten Abbildungen in Wohnzeitschriften vermehrt objektbezogene Gebrauchsweisen, womit auch die Jugendlichen als Subjekte stärker zur Geltung kamen. Im Anschluss an diese Ergebnisse ließe sich in weiterer Forschung zum jugendkulturellen Wohnen fragen, welchen Eigensinn die Dinge hatten. Traurige Vorhänge und verwaiste Plattenspieler geben Grund zu der Annahme, dass sich die Materialitäten des Jugendzimmers den Bedeutungszuschreibungen nicht immer beugten und sich den Vereinnahmungsstrategien der Einrichtungszeitschriften durchaus entziehen konnten. Die Macht der Dinge äußerte sich in den Einrichtungsvorschlägen darin, dass sie die eigentlichen Protagonisten jugendkulturellen Wohnens waren. In diesem Sinne provozieren die abwesenden Jugendlichen eine weitere nicht-intendierte Lesart: Fast scheint es so, als hätten sie gar kein Interesse daran gehabt, zuhause zu sein. Vielleicht waren sie lieber tanzen gegangen oder saßen im Park und lauschten der »Musik zum Mitnehmen«[43] auf ihren Radioportables.

aus einer Fotoreportage für die Zeitschrift »twen«, 1962

(bpk/Will McBride)

Anmerkungen:

[1] Johanna Schmidt-Grohe, Wohnen zwischen Teen und Twen, in: Die Kunst und das schöne Heim. Monatsschrift für Malerei, Plastik, Graphik, Architektur und Wohnkultur 60 (1962), S. 133-137.

[2] Ebd., S. 135.

[3] Ebd.

[4] Die Idee für diesen Beitrag geht zurück auf einen Vortrag mit dem Titel »›Wohnen zwischen Teen und Twen‹: Entwürfe von Jugend(kultur) in Einrichtungszeitschriften der 1950er-/60er-Jahre«, den ich im Rahmen der 5. Jahrestagung »Was erzählt Pop?« der AG Populärkultur und Medien der Gesellschaft für Medienwissenschaft am 11. Januar 2013 an der Universität der Künste Berlin gehalten habe.

[5] Zum Begriff der »sozialen Asymmetrien« siehe die Einleitung zu diesem Heft.

[6] Vgl. Wolfgang Schäffner, The Design Turn. Eine wissenschaftliche Revolution im Geiste der Gestaltung, in: Claudia Mareis/Gesche Joost/Kora Kimpel (Hg.), Entwerfen – Wissen – Produzieren. Designforschung im Anwendungskontext, Bielefeld 2010, S. 33-46, hier S. 33.

[7] Vgl. Stefanie Duttweiler, Beratung, in: Ulrich Bröckling/Susanne Krasmann/Thomas Lemke (Hg.), Glossar der Gegenwart, Frankfurt a.M. 2004, S. 23-29, hier S. 27.

[8] Für weitere Ausführungen zur damaligen Kritik an konkreten Produkthinweisen bzw. der Kooperation zwischen Produzenten/Herstellern und der Wohnberatung siehe Christopher Oestereich, »gute form« im wiederaufbau. Zur Geschichte der Produktgestaltung in Westdeutschland nach 1945, Berlin 2000, S. 351-357.

[9] Vgl. Adelheid von Saldern, Häuserleben. Zur Geschichte städtischen Arbeiterwohnens vom Kaiserreich bis heute, Bonn 1995, S. 302. Nach Kriegsende entstanden parallel zur Neubegründung der Deutschen Werkstätten in Dresden(-Hellerau) auch in Westdeutschland zahlreiche weitere Werkbundinitiativen, etwa in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a.M., Stuttgart und München. Siehe Oestereich, »gute form« im wiederaufbau (Anm. 8), S. 41-53.

[10] Vgl. Oestereich, »gute form« im wiederaufbau (Anm. 8), S. 347f.

[11] Ingeborg Jensen, Warum Wohnberatung, in: Hermann Wandersleb (Hg.), Neuer Wohnbau, Bd. II: Durchführung von Versuchssiedlungen, Ravensburg 1952, S. 69ff., hier S. 70.

[12] Vgl. Alphons Silbermann, Vom Wohnen der Deutschen. Eine soziologische Studie über das Wohnerlebnis, Köln 1963, S. 60-63.

[13] Die ab 1960 regelmäßig erscheinende Zeitschrift »Schöner Wohnen« kostete zwar nur 1,50 DM und war damit auch für weniger finanzstarke Leserinnen und Leser erschwinglich. Claude Enderle attestiert der Zeitschrift jedoch offensichtliche Vermittlungsbemühungen um ästhetische Bildung und stellt heraus, dass die Wohnwelten der Zeitschrift einen stark normativen Charakter aufwiesen. Vgl. Claude Enderle, Die Vermittlung von Wohnwelten in Schöner Wohnen zwischen 1970 und 2004 – als ästhetische Direktiven zur persönlichen Einrichtung?, in: Beate Manske (Hg.), Wie wohnen – Von Lust und Qual der richtigen Wahl. Ästhetische Bildung in der Alltagskultur des 20. Jahrhunderts, Ostfildern 2004, S. 98-109, hier S. 103f.

[14] Johanna Schmidt-Grohe, Gute Kinderstube – Grundlage fürs Leben, in: Die Kunst und das schöne Heim 60 (1962), S. 73-79, hier S. 73.

[15] Dies., Wohnen zwischen Teen und Twen (Anm. 1), S. 137.

[16] Adelheid von Saldern, Von der »guten Stube« zur »guten Wohnung«. Zur Geschichte des Wohnens in der Bundesrepublik Deutschland, in: Archiv für Sozialgeschichte 35 (1995), S. 227-254, hier S. 252.

[17] Das eigene Zimmer – Kein Wunschtraum mehr, in: Haus und Heim. Monatsschrift für moderne Hauswirtschaft und neuzeitliche Wohngestaltung 14 (1965) H. 2, S. 14-17, hier S. 14.

[18] Für weitere Ausführungen zu den Wohnklassen im Nachkriegsdeutschland siehe Axel Schildt, Moderne Zeiten. Freizeit, Massenmedien und »Zeitgeist« in der Bundesrepublik der 50er Jahre, Hamburg 1995, S. 92.

[19] Vgl. Merith Niehuss, Kontinuität und Wandel der Familie in den 50er Jahren, in: Axel Schildt/Arnold Sywottek (Hg.), Modernisierung im Wiederaufbau. Die westdeutsche Gesellschaft der 50er Jahre, Bonn 1993, S. 316-334, hier S. 332f.

[20] Robert Winkler, Das Atriumwohnhaus der »Wohnhilfe« auf der Saffa 1958 in Zürich, in: Die Kunst und das schöne Heim 57 (1959), S. 196-200.

[21] Vgl. Wolfgang Ruppert, Um 1968 – Die Repräsentation der Dinge, in: ders. (Hg.), Um 1968 – Die Repräsentation der Dinge, Marburg 1998, S. 11-45, hier S. 11.

[22] Siehe etwa: Die wachsende Wohnung: Anbau-Möbel der Deutschen Werkstätten: Entwürfe von Architekt Helmut Magg, München, in: Die Kunst und das schöne Heim 53 (1955), S. 342f.

[23] Ena Lundahl, Das Reich des Kindes, in: Die Innenarchitektur. Zeitschrift für Ausbau, Einrichtung, Form und Farbe 7 (1959), S. 762-766, hier S. 762.

[24] Schmidt-Grohe, Gute Kinderstube – Grundlage fürs Leben (Anm. 14), S. 75.

[25] Ebd., S. 74.

[26] Kindermöbel müssen Spielmöbel sein, in: Haus und Heim 11 (1962) H. 4, S. 8f.

[27] Schmidt-Grohe, Gute Kinderstube – Grundlage fürs Leben (Anm. 14), S. 74.

[28] Margret Tränkle, Neue Wohnhorizonte. Wohnalltag und Haushalt seit 1945 in der Bundesrepublik, in: Ingeborg Flagge (Hg.), Geschichte des Wohnens, Bd. 5: 1945 bis heute. Aufbau, Neubau, Umbau, Stuttgart 1999, S. 689-806, hier S. 722.

[29] Für weitere Ausführungen zu Einrichtungsgegenständen mit Tag- und Nacht-Funktion siehe Christina Bartz, Einrichten, in: Matthias Bickenbach/Heiko Christians/Nikolaus Wegmann (Hg.), Historisches Wörterbuch des Mediengebrauchs, Wien 2014, S. 195-208, hier S. 200f.

[30] Vgl. Tränkle, Neue Wohnhorizonte (Anm. 28), S. 724.

[31] Vgl. Silbermann, Vom Wohnen der Deutschen (Anm. 12), S. 67-72.

[32] Schmidt-Grohe, Gute Kinderstube – Grundlage fürs Leben (Anm. 14), S. 75.

[33] Vgl. Historisches Museum der Pfalz Speyer/Wolfgang Leitmeyer/Tanja Münster (Hg.), Jugendjahre. Teens und Twens zwischen 1950 und 2000. Fotografien aus den Bildarchiven der dpa, Ostfildern-Ruit 2001, S. 42.

[34] Ingeborg Heider, Auch junge Menschen wollen schön wohnen, in: Haus und Heim 9 (1960) H. 11, S. 4f., hier S. 4.

[35] Das eigene Zimmer (Anm. 17).

[36] Ebd., S. 15.

[37] Ingeborg Heider, Das eigene Zimmer – Kein Wunschtraum, in: Haus und Heim 13 (1964) H. 11, S. 7-10.

[38] Der eigene Raum für die Tochter, in: Haus und Heim 14 (1965) H. 11, S. 9f. Im Falle des »Jungmädchenzimmers« markierten Frisiertische und flauschige Langflorteppiche das weibliche Milieu. Im »Zimmer für junge Damen« wiesen die Serienmöbel »Korpus und Fronten in weißen Folien« auf, die »Kanten sind nußbaumfarbig abgesetzt« und sollten das Zimmer weiblicher Teenager »elegant« wirken lassen. Heider, Das eigene Zimmer (Anm. 37), S. 7.

[39] Pat Kirkham/Judy Attfield, Introduction, in: dies. (Hg.), The Gendered Object, Manchester 1996, S. 1-11, hier S. 4.

[40] Siehe etwa den Jugendzimmer-Entwurf »Wohnraum für einen jungen Mann (22 Jahre)«: »Er ist technischer Angestellter eines großen Industriewerkes, wohnt noch bei seinen Eltern, und hat sich von seinem Verdienst die Möbel selbst gekauft. Er schätzt klare Möbelformen und Jazz. Seinen Tisch und Sessel kann er zerlegen und als handliches Paket mitnehmen, wenn er für einige Monate auf Montage geht.« Schmidt-Grohe, Wohnen zwischen Teen und Twen (Anm. 1), S. 137.

[41] »Das Hören von Tonträgermusik war in den 1960er Jahren noch stark schichten- und altersabhängig und wies außerdem ein Stadt-Land-Gefälle auf.« Heike Weber, Das Versprechen mobiler Freiheit. Zur Kultur- und Technikgeschichte von Kofferradio, Walkman und Handy, Bielefeld 2008, S. 163.

[42] Jean Baudrillard, Das System der Dinge. Über unser Verhältnis zu den alltäglichen Gegenständen [1968], Frankfurt a.M. 1991, S. 36.

[43] Weber, Das Versprechen mobiler Freiheit (Anm. 41), S. 126.

![Fritz Neugaß, Das »Holiday-Haus« als Verwirklichung eines Architekten-Traums in [sic] USA, in: Die Kunst und das schöne Heim 50 (1952), S. 304-309, hier S. 309](https://zeithistorische-forschungen.de/sites/default/files/medien/cumulus/2016-3/Miggelbrink/resized/2596.jpg)

![»Spätestens mit 16 wünscht sich jedes Mädchen einen eigenen Toilettentisch mit einem hübschen Spiegel.« (Der eigene Raum für die Tochter, in: Haus und Heim 14 [1965] H. 11, S. 9f., hier S. 10)<br />](https://zeithistorische-forschungen.de/sites/default/files/medien/cumulus/2016-3/Miggelbrink/resized/2604.jpg)