„Recent years have brought many changes to the lives of American mothers. Today they are increasingly involved in business, politics, education, arts, sciences, and government as well as the vital work of the home and family. Yet, whether they seek careers outside the home or work as homemakers, they remain the heart of the American family.“1

Als der amerikanische Präsident Ronald Reagan in seiner ersten Ansprache zum Muttertag im April 1981 den gesellschaftlichen Wandel der Mutterrolle konstatierte, war das nicht sonderlich innovativ. Zwar versuchte die von ihm in den Folgejahren initiierte „Traditional Family Values“-Kampagne, die Frauen wieder stärker auf ihre Funktion als Mütter und Hausfrauen festzulegen. Doch bereits während des gesamten 20. Jahrhunderts standen Frauen in den USA im Fokus öffentlicher Debatten, die ihre biologische und soziale Funktion als Mütter und Erzieherinnen von neuen Staatsbürgern reflektierten und Herausforderungen an diese traditionelle Geschlechterrolle verhandelten. Dabei unterlagen die „Concepts of Motherhood“, so die Grundthese dieses Beitrags, einigen charakteristischen Veränderungen, welche Rückschlüsse auf breitere gesellschaftliche Wandlungsprozesse und deren Gegenbewegungen erlauben.

Ausgehandelt wurden diese normativen Umdeutungen in publizistischen Debatten um Frauenwahlrecht, Ehescheidung, Häuslichkeit, Frauenarbeit und Reproduktion. Akteure waren neben zumeist männlichen Politikern, Juristen, Sozialwissenschaftlern, Journalisten und Vertretern der Kirchen nicht zuletzt Feministinnen, Sozialreformerinnen und Soziologinnen. Aber auch die Stimmen „einfacher“ Frauen und Mütter sind vernehmbar, etwa als Autorinnen von Leserbriefen oder Aktivistinnen in Grass-Roots-Bewegungen. Besondere Bedeutung kam in diesen Debatten jedoch den Äußerungen von männlichen und weiblichen Experten sowie deren medialer Verbreitung zu. Sie sorgten für die graduelle Anpassung des Mutterideals an soziale und kulturelle Wandlungsprozesse, wirkten dabei aber auch selbst als Befürworter oder Kritiker gesellschaftlichen Wandels. Die öffentlichen Debatten und Expertendiskurse um Frauenarbeit und Reproduktion sollen hier für den Zeitraum von 1890 bis 1970 analysiert werden, da sich die rechtliche Stellung, die gesellschaftliche Wahrnehmung und die praktischen Handlungsoptionen von Frauen und Müttern in diesen Jahrzehnten entscheidend veränderten. Neben der überregionalen Tagespresse („New York Times“, „Washington Post“) und einschlägigen Frauenzeitschriften („Good Housekeeping“, „Ladies’ Home Journal“) werden populäre Ratgeber und zeitgenössische wissenschaftliche Publikationen ausgewertet.

Die Begriffe „Debatte“ und „Diskurs“ werden prinzipiell als Synonyme für schriftliche und mündliche Aushandlungen von Familienwerten verwandt. Wichtig ist jedoch der Unterschied zwischen dem Begriff der „öffentlichen Debatte“ als einer breitenwirksamen, publizistischen Auseinandersetzung (insbesondere in den Printmedien) und demjenigen des „Expertendiskurses“ als stärker fachwissenschaftlich geprägter Konfrontation in wissenschaftlichen Publikationen und Periodika, die jeweils untereinander in Bezug stehen können. So geht es in der Analyse unter anderem darum, den Einfluss spezifischer Expertendiskurse um Eugenik und Reproduktion auf die öffentlichen Debatten über Familienwerte auszuloten.2

2![]()

1. Familienwerte als Sonde zur Analyse gesellschaftlicher Wandlungsprozesse in den USA

Will man verstehen, wie sich der Normen- und Wertehaushalt westlicher Gesellschaften im 20. Jahrhundert entwickelte, welche Folgen die Durchsetzung der Moderne mit ihren Prozessen von Industrialisierung, Urbanisierung, Mobilisierung, Reinterpretation der Geschlechterstereotypen, Pluralisierung der Lebensformen zeitigte, so ist es unerlässlich, nicht nur nach punktuellen Rollenveränderungen zu fragen, sondern vor allem nach dem längerfristigen Wandel von Familienvorstellungen. Die Analyse von Normveränderungen auf dem Feld der Familienwerte eignet sich besonders gut, um zu einem breiteren Verständnis gesellschaftlichen Wandels zu gelangen. Dies liegt erstens daran, dass die Familie während des gesamten 20. Jahrhunderts als wichtigste Mikroeinheit der Gesellschaft nach dem Individuum akzeptiert wurde. Öffentliche Debatten um die Familie, ihre Strukturen und ihre Werte unterstreichen stets deren Bedeutung für die Gesellschaft. Zweitens entfaltete das Familienideal der weißen „Middle Class“ im 20. Jahrhundert eine prägende Wirkung für alle US-Amerikaner/innen. Es diente als Projektionsfläche von Integrations- und Aufstiegshoffnungen, inspirierte aber auch Diversifizierungs- und Abgrenzungsstrategien.

Abgesehen von den Arbeiten Stephanie Coontz’ beziehen sich aktuelle geschichtswissenschaftliche Studien zur US-amerikanischen Familie und ihren Werten bislang bevorzugt auf die Phase vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Beginn der 1960er-Jahre.3 Die Fokussierung auf die 1950er-Jahre als vermeintlichem „Golden Age of the Family“ mag zwar einige Plausibilität beanspruchen hinsichtlich der Sozialstatistik (Babyboom, Eheschließungen, Ausweitung der „Middle Class“, „Suburbia“), der Selbstwahrnehmung der Zeitgenossen (Hinwendung zum Privaten im Kalten Krieg) und der nachträglichen Instrumentalisierung. Diese Begrenzung führt aber meist zu einer Reduktion auf das Interpretationsmodell der „Isolated White Middle Class Nuclear Family“ (Talcott Parsons), welches sowohl die Werte als auch die Lebensformen ethnischer Minderheiten sowie abweichende soziale Realitäten (Alleinerziehende, arbeitende Mütter, Patchwork-Familien, Homosexuelle) dezidiert ausblendet.4 Insgesamt verstellt die Bezugnahme auf die vermeintliche „Cold War Domesticity“ nachhaltig den Blick auf gegenläufige Trends in den Geschlechterbeziehungen und insgesamt auf längerfristige gesellschaftliche Wandlungsprozesse. Dies hat zuletzt auch Joanne Meyerowitz hervorgehoben, die mit ihrem Band „Not June Cleaver“ 1994 selbst einen wichtigen Grundstein für die Erforschung der Vielfalt weiblicher Handlungsoptionen und Identitätskonstruktionen in der unmittelbaren Nachkriegszeit gelegt hat.5 Für die USA entwickelte sie kürzlich das Konzept einer „Long Sexual Revolution“, welche die moralisch vermeintlich so konservativen 1950er-Jahre in den Kontext einer generellen Liberalisierung der Sexualmoral seit den 1920er-Jahren bis zum Ende der 1970er-Jahre einbettet.6

Auch mit Blick auf gesellschaftliche Wandlungsprozesse im 20. Jahrhundert erscheint es geboten, die Analyse von Gender-Konzeptionen und Familienwerten aus ihrer derzeit vorherrschenden Fixierung auf die 1950er- und 1960er-Jahre herauszulösen und in eine längere chronologische Perspektive einzubetten, was hier am Beispiel der öffentlichen Debatten und Expertendiskurse um „Concepts of Motherhood“ erfolgen soll.7 Dabei ging es den überwiegend männlichen Experten in den allermeisten Fällen darum, die Mutterkonzepte der weißen „Middle Class“ zu propagieren sowie andere soziale oder ethnische Gruppen (insbesondere afro-amerikanische und mexikanisch-stämmige Mütter, aber auch lesbische Mütter und Mütter aus der „Working Class“) zur Akzeptanz und praktischen Umsetzung dieser Werte zu motivieren.8 Folglich ist es sinnvoll, die Kategorien „Race, Class, and Gender“ als zentrale Untersuchungsachsen zu berücksichtigen. Unter „Experten“ werden hier in Anlehnung an Lutz Raphael Wissenschaftler und Akademiker verstanden, die sich nicht nur theoretisch artikulierten, sondern auch praktisch an der Gestaltung der Gesellschaft mitwirkten.9 Zwei weitere zentrale Aspekte des Münsteraner Forschungsprojekts werden in diesem Artikel dagegen nur am Rande behandelt: die Produktion von Familienwerten und Geschlechterrollenvorstellungen durch visuelle und audiovisuelle Medien (Werbung, Film und Fernsehen)10 sowie der Einfluss religiöser, insbesondere christlich-fundamentalistischer Bewegungen auf die Vorstellungen von Familie und die intergenerationelle Tradierung von Geschlechterrollen.11

3![]()

2. „New Women or Good Mothers“? Die Neuaushandlung des weiblichen Status in Familie und Gesellschaft (1890–1920)

„Women are at present in a restless state of transition. They have broken from the citadel of home, where have walked the holy women of all past ages; they are attacking the hoary supremacy of men, and invading the world where men have hitherto toiled and travelled and ruled alone.“12

Zwischen der letzten Dekade des 19. Jahrhunderts und dem Jahr 1920 wurde in den USA die Frage nach der adäquaten Rolle der Frau in Familie und Beruf sowie ihren politischen und privaten Rechten unter weiblichen wie männlichen Intellektuellen, Sozialwissenschaftlern und Sozialreformern kontrovers verhandelt. Hintergrund war der Kampf um das Frauenwahlrecht, welches 1920 mit dem 19. Amendment in der US-Verfassung verankert wurde. Die vorausgehende Suffragettenbewegung hatte viele Frauen insbesondere aus der weißen Ober- und Mittelschicht mobilisieren können.13 Außerdem führte der Aufstieg der Soziologie als wissenschaftlicher Disziplin zu einer Professionalisierung der Analyse sozialer und normativer Wandlungsprozesse und zum verstärkten Nachdenken vieler Wissenschaftler über das Verhältnis von Individuum und Staat.14 Der Anstieg weiblicher Erwerbstätigkeit im Zuge der Ausweitung des Dienstleistungssektors und das damit zusammenhängende Phänomen der unverheirateten, jungen, ökonomisch unabhängigen und kulturell unangepassten „New Women“ bewirkte, dass nicht nur viele Frauen selbst, sondern auch männliche und weibliche Sozialwissenschaftler, Publizisten und Intellektuelle begannen, die „Victorian Values“ insgesamt in Frage zu stellen und für eine vorsichtige Neuausrichtung der weiblichen Geschlechterrollen zu plädieren.15 Verhandelt wurde die Frage, ob Frauen weiterhin auf die traditionelle Sphäre der „Domesticity“ (Häuslichkeit) als Hausfrau und Mutter beschränkt bleiben sollten, oder ob eine graduelle Ausweitung der Frauenrolle angemessen sei, die neben mehr individuellen Rechten (Wahlrecht, Scheidung, Besitz) auch dasjenige auf Erwerbsarbeit umfassen könne.

Erste Nahrung bekam die Debatte durch das Bekanntwerden der eklatant gestiegenen nationalen Scheidungszahlen von 9.937 Fällen (1867) auf 25.535 (1886) sowie auf 72.062 (1906).16 Während führende Soziologen Scheidung als notwendiges Übel zur Beendigung einer untragbaren Beziehung billigten und eine innerfamiliäre Gleichberechtigung von Mann und Frau anmahnten,17 sahen konservative Intellektuelle und Theologen die Familie in fundamentaler Gefahr.18 Auch unter Frauenrechtlerinnen und Reformerinnen war die Thematik keineswegs unumstritten. Während sich Pionierinnen der Frauenbewegung vehement für die Scheidung als Option aussprachen,19 gingen 1889 in der Monatsschrift „North American Review“ insgesamt fünf prominente amerikanische Schriftstellerinnen der Frage nach, inwiefern die Frauen für das Scheitern ihrer Ehen verantwortlich seien.20 Obwohl einige von ihnen durchaus für das weibliche Recht auf Selbstentfaltung und sogar für Berufstätigkeit von Frauen eintraten,21 attestierten die Autorinnen hier übereinstimmend, dass viele Frauen durch falsche Erwartungen und Fehlverhalten das Scheitern ihrer Ehen provozierten. Nur durch bessere Erziehung, hauswirtschaftliche Ausbildung sowie die Vermittlung religiöser und moralischer Werte an junge Frauen lasse sich der Trend zur Scheidung umkehren. Die Schriftstellerin Amelia E. Barr beklagte sich bitter über „those wives who have what they call ‚advanced‘ ideas – who talk about the animal character of motherhood, the degrading influence of housekeeping, the monotony of home, the slavery of self-sacrifice“.22 Rose Terry Cooke sah in einer Rückbesinnung auf weibliche Tugenden das Erfolgsrezept für glückliche Ehen. Frauen sollten sich bemühen, „patient, considerate, submissive, and gentle“ zu sein und nicht länger „exacting, extravagant, and jealous“.23 Diese expliziten Bekenntnisse der Schriftstellerinnen zur hauptsächlichen Verantwortung der Frau für Mutterschaft und Eheglück legen im Umkehrschluss nahe, dass bereits 1889 immer mehr Frauen die traditionellen Geschlechterrollen in Frage zu stellen begannen.

So reflektierten US-amerikanische Feministinnen stärker über eine partnerschaftliche Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern in Familie und Beruf. Auf dem Jahrestreffen der American Sociological Association im Jahr 1908 forderte Charlotte Perkins Gilman nicht nur die rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau, sondern auch ihre Partnerschaft in der Ehe: „We need homes in which mother and father will be equally free and equally bound, both resting together in its shelter and privacy, both working together for its interests. […] The woman, no longer any man’s property, nor any man’s servant, must develop social usefulness, becoming more efficient, intelligent, experienced.“24 Die Anthropologin Elsie Clews Parsons plädierte beim gleichen Anlass dafür, gut ausgebildeten Frauen sowohl eine Berufstätigkeit als auch eine Familie zuzugestehen, um so die Scheidungszahlen zu senken und die Geburtenrate zu steigern: „It is then on the fight of the professional woman to get back into the family that the future of the family will depend.“25

4![]()

Um eine bessere Bildung von Müttern ging es auch den Mitgliedern der großen „American Women’s Clubs“, die sich 1897 zum „National Congress of Mothers“ zusammenschlossen.26 Dessen Gründerinnen strebten ebenso nach einer Stärkung der Häuslichkeit als primärer Sphäre der Frau wie nach dem aktuellsten Expertenrat in Sachen Kindererziehung. Ihre Ausrichtung war zunächst strikt maternalistisch – während sie politischen Einfluss als Mütter geltend machten, bestritten sie den Anspruch auf eine wirkliche Gleichberechtigung der Frauen. Ihre Fixierung auf das Idealbild der amerikanischen Mutter aus der weißen Mittelklasse erschwerte zudem die Integration von Frauen aus ethnischen Minderheiten oder anderen sozialen Schichten. Das Mutterbild des National Congress of Mothers sah ferner keine Lohnarbeit außerhalb des Hauses vor, wie die Gründungspräsidentin Alice McLellan Birney unmissverständlich klarstellte. Sie forderte in ihrer Eröffnungsansprache des dritten Jahres-treffens 1899, „(to) eventually turn back into the home the tide of femininity which is now streaming outward in search of a career“.27 Bedeutsam war neben der starken Metaphorik vor allem die hier artikulierte traditionsbewusste Betonung des Hauses als der alleinigen weiblichen Sphäre – bei gleichzeitiger Aufgeschlossenheit gegenüber zeitgenössischer wissenschaftlicher Erkenntnis.

Nur wenige Jahre später war es demgegenüber die südafrikanische Schriftstellerin Olive Schreiner, deren einflussreiches Buch „Women and Labour“ mit seiner Absage an den rechtlosen „Female Parasitism“ in der europäischen wie nordamerikanischen Frauenbewegung breit rezipiert wurde, die der Forderung nach Verbindung von Familienfunktion und Lohnarbeit großen Nachdruck verlieh.28 Gestützt auf Schreiners Argumentation forderte die amerikanische Journalistin Marguerite Wilkinson kurz darauf, den verheirateten Frauen und Müttern – nach einer Phase der Erziehung kleiner Kinder – endlich eine Berufstätigkeit zu erlauben. Nur so könne eine „Equality of Privileges“ und eine „Equality in Responsibilities, Duties and Powers“ zwischen den Geschlechtern erreicht werden. Damit lasse sich das „Divorce Evil“ – ausgelöst durch den Müßiggang vieler Frauen und die moralische Rücksichtslosigkeit vieler Männer – erfolgreich bekämpfen; in der zeittypischen und protoeugenischen Diktion von Wilkinson „for the Gain of the Race“.29

3. „Scientific Motherhood and Reproductive Morality“: Der Einfluss eugenischer Mutterkonzepte in den 1920er- und 1930er-Jahren

Mit der Konjunktur der Eugenik als wissenschaftlichem Paradigma, welche sich bereits seit der Jahrhundertwende angedeutet hatte, rückten die amerikanischen Mütter verstärkt in den Fokus von Sozialwissenschaftlern und Bevölkerungsplanern.30 Einerseits vermittelten Ratgeber und Presseberichte, aber auch die Werbung den Müttern, dass gesunde Kinderaufzucht insbesondere auf dem Beherzigen von Expertenrat (anstelle „ungesunder Instinkte“) basiere.31 Das Konzept der „Scientific Motherhood“ ergänzte dasjenige der „Maternal Love“ – oder wie eine Anzeige im „Parent’s Magazine“ 1938 formulierte: „Add Science to Love to be a Perfect Mother“.32 Dieser „Scientific Turn“ hatte allerdings keine Auswirkung auf die Geschlechterrollenverteilung, da der „moderne“ Expertenrat überwiegend von Männern erteilt und die Kindererziehung weiterhin als ausschließliche Domäne der Frau betrachtet wurde.33 Andererseits forderten vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise Politiker, Sozialwissenschaftler und Intellektuelle die Verbesserung moderner Familien durch Steigerung der Geburtenrate, Senken der Scheidungszahlen und Stärkung der Qualität des Nachwuchses – was für viele Wissenschaftler (liberale wie konservative) eugenische Maßnahmen geboten erschienen ließ.34 Gerade die jüngere Forschung betont zu Recht, dass Sozialreformer und Eugeniker dabei oftmals eine inhaltliche Koalition eingingen. Die Eugenik drang tief in die amerikanischen Vorstellungen von der Freiheit des Individuums und seiner Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft, von individueller Handlungsfähigkeit und ökonomischen Kosten ein. Damit ist die Eugenik-Bewegung nicht als eine kurzlebige Episode vor ihrer definitiven Diskreditierung im Nationalsozialismus zu betrachten, sondern als ein mehr oder weniger durchgängig anzutreffendes Element des Bevölkerungsdiskurses in den USA bis hin zur Welfare-Reform 1996.35

5![]()

Innerhalb der Programmatik der amerikanischen Eugenik-Bewegung, die seit Beginn des 20. Jahrhunderts mit der Gründung des „Eugenics Record Office“ und der „American Eugenics Society“ zunehmend an Boden gewann, lassen sich Forderungen nach „positiver“ wie „negativer“ Eugenik unterscheiden. Zentral war jeweils die Mutter und deren reproduktive Funktion: Während die Gesellschaft vor „Unfit Mothers“ bewahrt werden müsse, sollten „Responsible Mothers“ gesellschaftliche Anerkennung und ökonomische Unterstützung finden. Diese Zielsetzung erforderte einerseits Zwangsmaßnahmen wie die Sterilisation potenziell unerwünschter Mütter oder die Einweisung vermeintlich behinderter (oft auch nur armer oder sozial auffälliger) Kinder in spezielle Kinderheime oder in Pflegefamilien.36 Andererseits mussten die Grundlagen der „positiven“ Eugenik in der US-Gesellschaft popularisiert werden. Dies zeigen unter anderem die beliebten „Fitter Family Contests“, welche die „American Eugenics Society“ Ende der 1920er-Jahre in einzelnen Bundesstaaten durchführte.37 Hier wurde die Bevölkerung durch Anleitungen zum Verfertigen von Abstammungstafeln, durch Prämierungen der „hochwertigsten Familien“ in diversen Kategorien sowie durch Visualisierung und Publikation der Wettbewerbsergebnisse für Belange der Eugenik sensibilisiert und mit der Forderung nach einer neuen „Reproductive Morality“ konfrontiert.

Zentral für die Popularisierung solcher Ansätze war ferner die Arbeit des bekannten Eugenikers, Eheberaters und Kolumnisten Paul Popenoe, der von 1920 bis in die 1970er-Jahre eine breite Fangemeinde und Leserschaft in Fragen der Familienplanung und Eheführung beriet.38 Im Handbuch „The Conservation of the Family“ von 1926 entwickelte er Maßnahmen zur Förderung biologisch „hochwertiger Familien“ durch höhere Reproduktionsquoten, bessere Sexualerziehung, eugenische Beratung und Re-Biologisierung der Rolle der Frau. Besondere Verachtung empfand er für die sich ihren reproduktiven Pflichten verweigernden „superior single women, who […] under the banner of individualism, are destroying the machinery of society“.39

Die Ausgezeichneten in der Kategorie „Large Family“ beim „Fitter Families Contest“, Texas State Fair (1925)

(© American Philosophical Society)

Den Rahmen für auch von Popenoe propagierte „negative“ eugenische Maßnahmen bildeten Sterilisationsgesetze auf Bundesstaatenebene, gefolgt von einem Richtungsentscheid des Supreme Court aus dem Jahr 1927, der Zwangssterilisationen zum „Schutz der Gesellschaft“ erlaubte.40 Daraufhin waren in den 1930er-Jahren landesweit rund 20.000 Insassinnen von Heilanstalten und Kliniken für psychisch Kranke von Sterilisationen betroffen; bis Ende der 1960er-Jahre waren es bereits 65.000 Fälle.41 Die meisten Eingriffe erfolgten ohne Einverständnis der betroffenen Frauen. Überproportional viele dieser Zwangssterilisierten waren African Americans und Mexican Americans.42

6![]()

Ein wichtiges Thema der Presseberichterstattung der 1920er- und 1930er-Jahre war die Frage, inwiefern sich „Reproductive Morality“ und Frauenarbeit gegenseitig ausschließen würden, welche Rolle also die Frau innerhalb der modernen Gesellschaft zu spielen habe. So forderte der Neuropathologe Max G. Schlapp 1926 einen sukzessiven Ausschluss der Frauen vom Arbeitsmarkt, damit diese wieder ihrer Funktion als Mütter gesunden Nachwuchses nachkommen könnten. Die moderne Industriearbeit habe dafür gesorgt – wie Schlapp unter anderem an europäischen Einwanderern zu belegen suchte –, dass vormals gesunde Frauen nunmehr ausschließlich behinderten Nachwuchs zur Welt brächten und damit entscheidend zum „menacing growth of the unfit and the dependent“ beitrügen: „Woman, both because of her unchangeable physiology and her age-long habitude, is not adapted to the catabolic role in life. Under the stress and strains of business life all her important endocrine glands become quickly disordered and she is, once this has happened, unfit for healthy motherhood.“43

Schlapp kleidete seine generelle Kritik der „Modern Ways of Living“ und der Frauenarbeit in eine wissenschaftliche Seriosität beanspruchende Argumentation, die er mit Beispielen aus seiner Praxis zu untermauern versuchte. Dem widersprach eine Studie des „Bureau of Vocational Information“ in New York44 über „Marriage and Careers“, über welche die „New York Times“ ebenfalls 1926 berichtete. Die Autorin der Studie, Virginia MacMakin Collier, hatte die Lebenssituation von 100 arbeitenden Frauen mit College-Ausbildung aus dem Großraum Boston und New York untersucht. Sie bilanzierte, dass Frauenarbeit bei gut ausgebildeten Angehörigen der Mittelschicht nicht zur Vernachlässigung ihrer Mutterpflichten führe, sondern im Gegenteil zu mehr Zufriedenheit, da diese Mütter über ausreichend Hilfe bei Haushalt und Kinderbetreuung verfügten. Die Bedingungen hierfür seien „(1) sympathetic cooperation from the husband, (2) good health, (3) good training and experience before marriage, (4) short or flexible hours of work“.45

Damit hob Collier das Problem von der biologistischen auf die soziale Ebene: Konflikte bei der Vereinbarung von Arbeit und Mutterschaft erschienen mehr als ein Klassenphänomen, wie auch eine Studie des „Women’s Bureau“ (im Arbeitsministerium) über die Situation von Arbeiterfrauen indirekt zugestand. Dort wurde argumentiert, die Doppelbelastung von Lohnarbeit und Kindererziehung schade den Arbeiterfrauen und damit auch ihren Familien, denn „the welfare of home and family life is a woman-sized job in itself“.46 Mit dem präzedenzlosen Anstieg der Frauenarbeit im Zweiten Weltkrieg gewann auch die Auseinandersetzung um arbeitende Mütter, Reproduktion und die Auswirkungen auf die amerikanischen Familien an Schärfe, wobei die biologistischen Elemente der Debatte hinter soziale Argumente zurücktraten.

7![]()

4. „Career Woman or Housewife“? Die Debatte um Frauenarbeit und Häuslichkeit in den 1940er- und 1950er-Jahren

„Staying at home with little to do – particularly after children have started school – will make a neurotic woman even more neurotic. It probably won’t affect a psychologically healthy woman – but there are very few such women. It is definitely good for the wife and mother to get some training and go to work.“47

Im März 1945 druckte die „New York Times“ zwei aufeinander bezogene Artikel, die der Frage nachgingen, ob die Existenz als Hausfrau oder als Karrierefrau für die amerikanische Frau und Mutter erfüllender und gesellschaftlich wichtiger sei.48 Während die „Times“-Korrespondentin Edith Efron für die Berufstätigkeit von Frauen plädierte, argumentierte die Journalistin Ann Maulsby, nur in ihrer Rolle als Hausfrau könne die amerikanische Frau wirklich glücklich werden, denn „no happily married woman who is honest with herself could possibly prefer the office to the home“.49 Die Forderung Efrons nach fundamentaler Gleichberechtigung von Männern und Frauen bei Lohnarbeit, Hausarbeit und adäquater Kinderbetreuung konterte Maulsby mit dem Hinweis, dass die Karrierefrau augenscheinlich ihrem Mann nicht die verdiente Wertschätzung entgegenbringe und ihre Kinder vernachlässige – was letztlich die Scheidungsrate steigen lasse und die Kinder zu bindungsschwachen Neurotikern mache. Auch das Verhältnis der Geschlechter gerate aus den Fugen, denn: „What devastation the career woman may ultimately wreak upon the American male if she persists in competing with him in his own field is an awesome subject over which the American woman well may brood.“50

Ein solcher verbaler Schlagabtausch in der größten überregionalen Tageszeitung der USA war Mitte der 1940er-Jahre kein Einzelfall; er verdeutlicht vielmehr, dass in der Folge der weiblichen Kriegsbeschäftigung und des Zugangs von Frauen zu Hochschulbildung eine heftige Debatte um Frauen- und Mutterrollen entbrannt war. Den Hintergrund bildete zunächst der erhebliche Anstieg der Frauenarbeit während des Zweiten Weltkriegs – in Folge der kriegsbedingten Abwesenheit vieler Männer und des Arbeitskräftebedarfs der (Rüstungs-)Industrie. Waren 1939 noch 25 Prozent aller Beschäftigten Frauen, so waren es bei Kriegsende nicht weniger als 35 Prozent (ungefähr 20 Millionen).51 Besonders stark stieg der Anteil der verheirateten Frauen und Mütter über 35 Jahren an der Gesamtzahl der weiblichen Arbeitskräfte: Etwa 4 von 6,5 Millionen Frauen, die erstmals eine Arbeit annahmen, gehörten zu dieser Kategorie. Damit eröffneten sich für viele Frauen – trotz der Mehrfachbelastung durch Hausarbeit, Kindererziehung und Lohnarbeit – auch neue Chancen: Berufliche Weiterbildung, finanzielle Unabhängigkeit oder zumindest das Bewusstsein, aus eigener Kraft für den Unterhalt der Familie zu sorgen, ein neues Gefühl von Sinn und Selbstbestätigung sowie erweiterte Möglichkeiten zum Konsum. Besonders gravierende Veränderungen ergaben sich für afro-amerikanische Frauen, die entweder erstmals Arbeit fanden oder zu besser bezahlten Stellen in der Industrie wechseln konnten, auch wenn sie weiterhin unter einer doppelten Diskriminierung als Frau und als Afro-Amerikanerin zu leiden hatten.52

Entgegen der populären Vorstellung von der klassisch strukturierten „Cold War Family“ ging der Anteil der Frauen an der Erwerbsbevölkerung in der zweiten Hälfte der 1940er-Jahre nur kurzfristig zurück. Nach Daten des „Bureau of Census“ arbeiteten 1950 nicht weniger als 36,8 Prozent aller Frauen, 1960 waren es dann schon 42,9 Prozent – bei steigender Tendenz in den Folgedekaden.53 Dabei ist auch bedeutsam, dass sich das Verhältnis von alleinstehenden zu verheirateten weiblichen Beschäftigten deutlich verschob: Waren 1940 noch die Hälfte aller Arbeitnehmerinnen unverheiratet und etwa 35 Prozent verheiratet, so hatte sich dies bereits 1949 genau umgekehrt.54

8![]()

Wichtiger als dieser tatsächliche Trend zu mehr Beteiligung von Frauen an der Sicherung des Familieneinkommens ist jedoch der Wandel des Familienbildes. Obwohl von vielen Seiten Druck insbesondere auf weiße Frauen und Mütter aus der Mittelklasse ausgeübt wurde, ihre Erwerbstätigkeit zugunsten der Kriegsheimkehrer aufzugeben, beharrten viele Frauen mit neuem Selbstbewusstsein auf ihrer Rolle als Arbeitskräfte.55 Es spricht folglich viel für Susan M. Hartmans Vorschlag, die unmittelbare Nachkriegszeit und die 1950er-Jahre als Übergangsphase zu beschreiben – als ein Nebeneinander von konservativem Mutter- und Häuslichkeitsideal und progressiven Initiativen einzelner Individuen und Interessengruppen, die beispielsweise für mehr Gleichberechtigung von Frauen am Arbeitsplatz kämpften.56

So zeigt ein Blick in die überregionale Tagespresse der 1940er- und 1950er-Jahre einen sukzessiven Wandel der dort skizzierten Mutterrollen.57 Nach dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg bildete zunächst die Berichterstattung über Frauenarbeit als Beitrag zur Kriegsanstrengung sowie vor allem über arbeitende Mütter und die Auswirkungen ihrer Berufstätigkeit auf die Familien einen Schwerpunkt.58 Nach Kriegsende wurde dann intensiv debattiert, inwiefern Frauen das Recht hätten, ihre Jobs zu behalten. Dabei konstatierten die meisten Berichte, Frauen und Mütter arbeiteten aus ökonomischer Notwendigkeit, um das Familienauskommen zu sichern.59 Gleichzeitig mehrten sich Stimmen insbesondere von Journalistinnen, die dafür plädierten, auch verheirateten Frauen und Müttern grundsätzlich ein Recht auf Arbeit zuzugestehen.60 Neben gelegentlichen Berichten über Mutterschaft als „chief role and most glorious career“ amerikanischer Frauen, zumeist aus den Reihen der Kirchen oder konservativer politischer Verbände, stand das deutliche Bemühen von Gewerkschafterinnen und des „Women’s Bureau“, weibliche Berufstätigkeit und Familienpflichten nicht nur zu vereinen, sondern auch eine längerfristige Veränderung der Geschlechterrollen zu initiieren.61 Während Mitte bis Ende der 1940er-Jahre noch die Überwindung der Kriegsfolgen im Vordergrund stand (vaterlose Familien, heimkehrende Väter),62 zeigte die zunehmende Berichterstattung über Ratgeber-Neuerscheinungen sowie Väter- und Mütter-Schulungen, dass Expertenrat für Mütter und Familien augenscheinlich immer wichtiger wurde.63 Weitere Themen waren die Debatte um eine gesetzliche Regelung der Gesundheitsfürsorge für Mutter und Kind sowie die von Philip Wylie und Edward Strecker angestoßene „Momism Debate“.64

In den 1950er-Jahren sind in der Berichterstattung über „Motherhood“ prinzipiell zwei Argumentationslinien zu unterscheiden. Die eine Richtung betonte die gesellschaftlich bedeutsame reproduktive und erzieherische Funktion der Frau und Mutter. Sie sorge für die Familie als Keimzelle der Gesellschaft und leiste dieser durch die Erziehung der Kinder einen unverzichtbaren Dienst. Daher solle sie sich auf diese Kernkompetenz konzentrieren, anstatt einer Lohnarbeit nachzugehen – eine Position, die auch viele überzeugte Hausfrauen in ihren Leserbriefen formulierten.65 So trat die Kolumnistin der „Washington Post“, Mary Haworth, im Februar 1953 eine Welle des Protests los. Sie hatte den Wunsch einer wider Willen arbeitenden Mutter, endlich Hausfrau sein zu können, als „your frustrated longing to be a cherished parasite“ bezeichnet und ihr geraten, den Grund für ihre Unzufriedenheit über den mangelnden ökonomischen Erfolg ihres Mannes bei sich selbst zu suchen.66 Daraufhin wurde sie mit wütenden Statements anderer Hausfrauen überschwemmt, die sich persönlich verunglimpft sahen und zugleich eine fatale Veränderung der Familienwerte beklagten. Eine Mutter verwahrte sich dagegen, sich nur deshalb in das „rat race“ von Job und Familie drängen zu lassen, weil es dem Trend der Zeit entspräche.67 Eine andere Briefschreiberin konstatierte: „The whole pattern of family life is being altered, for the worse, by women working outside the home.“ Sie drückte ihre Zufriedenheit darüber aus, dass keiner ihrer Söhne mit einer arbeitenden Ehefrau verheiratet sei; daher seien sie „worthy to be called men“.68 Diese kleine Episode zeigt, dass betroffene Mütter die Diskussion als persönliche Herausforderung und ideelle Bedrohung durch den zugrundeliegenden Wandel der Familienwerte empfanden.

9![]()

Die zweite Linie der Berichterstattung diskutierte, unter welchen Umständen es für Frauen und Mütter möglich sei, Berufstätigkeit und Familienarbeit zu verbinden. Während zahlreiche Artikel darauf verwiesen, dass nur im Falle unbedingter ökonomischer Erfordernis eine Teilzeit-Arbeit für die Mutter statthaft sei,69 wurden Ende der 1950er-Jahre verstärkt Stimmen laut, die den Frauen um ihrer persönlichen Entfaltung willen zu einer Berufstätigkeit rieten.70 So argumentierte eine Studie im Auftrag des „National Manpower Council“, die amerikanische Frau um die Mitte des 20. Jahrhunderts habe erfolgreich „a new system for combining marriage and career“ entwickelt. Die berichtende Journalistin der „Washington Post“, Malvina Lindsay, räumte ein, dass viele Mütter durch ihre Berufstätigkeit „a sense of personal independence“ und „a stimulation of working in an adult environment“ erführen.71 Andere Journalisten betonten die beruflichen und sozialen Erfolge von Arbeitnehmerinnen – letztlich seien diese sogar die besseren Hausfrauen.72

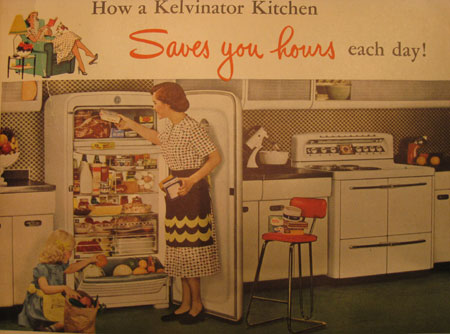

Überraschend ähnlich war der Tenor der meisten Artikel in den großen Frauenzeitschriften „Ladies’ Home Journal“ und „Good Housekeeping“ – beides auflagenstarke Journale, die sich an einen überwiegend weißen, der Mittelklasse angehörenden Leserinnenkreis richteten.73 Hier wurde zwar überwiegend der amerikanischen Hausfrau und Mutter gehuldigt, aber die Probleme arbeitender Frauen kamen ebenfalls vor.74 So standen beispielsweise in „Good Housekeeping“ während des Krieges und unmittelbar danach arbeitende Frauen als „Victory Girls“ und „Wartime Workers“ im Fokus – wobei modischen Herausforderungen (Hosen!) die gleiche Aufmerksamkeit zuteilwurde wie beispielsweise der Tatsache, dass viele Frauen emotional unter der Abwesenheit ihrer Männer litten.75 In den 1950er-Jahren verschob sich der Schwerpunkt der Berichte über Frauenarbeit auf Fragen der Teilzeitbeschäftigung von Ehefrauen und Müttern.76 Dabei fungierte vor allem die Werbung als Seismograph gesellschaftlicher Trends. So zelebrierten großformatige Bildanzeigen in der Zeitschrift ab 1942 die arbeitende Frau (praktische Berufskleidung, sparsame Fertigprodukte), nach 1945 die wiedervereinte Familie (Kühlschränke, Babyaccessoires) sowie in den 1950er-Jahren die berufstätige Mutter, die Hausfrau und das College-Girl auf der Suche nach einem Mann (Mode, Hautcreme, Zahnpasta, Mundwasser).77

5. Psyche und Reproduktion der berufstätigen Frau als Aushandlungsorte divergierender Geschlechterrollenvorstellungen (1950–1970)

„The American woman is suffering from gender pangs – psychophysical unfulfillment as a woman. She rules her husband, she rules her children, and to an ever increasing decree she is beginning to own, if not rule, American business. But is she happy? That’s a question. Does she exert a wholesome influence on her children? That’s another question.“78

10![]()

Seit Beginn der 1950er-Jahre bekam die Debatte um Frauenarbeit eine neue Facette: Während die Diskussion um die gesellschaftlichen Folgen der Frauenarbeit weiterlief, begannen mitten in den Jahren des Babybooms (zumeist männliche) Psychologen, Mediziner und Demographen, sich speziell um die psychische Gesundheit arbeitender Frauen und Mütter, ihr Rollenverständnis, ihre Sexualität und den Zusammenhang zur Fruchtbarkeit zu sorgen.79 Dabei standen die weiße Mutter und ihre Kinder erneut im Zentrum der Aufmerksamkeit; die Reproduktion afro-amerikanischer Frauen oder von Angehörigen anderer Minderheiten sollte nicht gefördert, sondern vielmehr gebremst werden.80 Was auf den ersten Blick als schlichter Rückgriff auf die biologistische Argumentation der 1920er-Jahre anmutet, stellt sich bei näherem Hinsehen eher als Reaktion der Sozialwissenschaftler auf einen diagnostizierten Wandel der Geschlechterbeziehungen in der Familie dar. Zu fragen ist, welche Weichenstellungen für die weitere Aushandlung der Geschlechterrollen die Experten damit vornahmen.

In einem Aufsatz von 1952 beschrieb die Medizinerin und Sozialpsychologin Therese Benedek den Zusammenhang von Unfruchtbarkeit und psychischen Faktoren – wobei sie ihn auf die Konfrontation zwischen „biologic needs“ und „cultural values“ von Mutterschaft reduzierte: „In other words, women incorporating the value-system of a modern society may develop personalities with rigid ego-defenses against their biological needs. The conflict which arises from this can be observed clinically not only in the office of the psychiatrist, but also in the office of the gynecologist and even of the endocrinologist.“81 Das Wertesystem der modernen Gesellschaft hatte in Benedeks Interpretation die Mutterrolle auf zwei Weisen entscheidend beeinflusst: einmal als Wandel der „aims and aspirations of women“ und der Beziehung der Ehegatten untereinander sowie zweitens durch die sich verändernden „patterns of childcare“.82 Da in der Gesellschaft mittlerweile die aktiven, extrovertierten männlichen Persönlichkeitsanteile das Ziel der Erziehung von Frauen darstellten, würden viele Frauen bewusst oder unbewusst gegen ihre „biologic need for motherhood“ ankämpfen – was dann zu gestörter Fruchtbarkeit und ungewollter Kinderlosigkeit führe.83 Benedeks Überlegungen wurden positiv rezipiert, wie der Kommentar einer Kollegin auf der Jahrestagung der „American Society for the Study of Sterility“ zeigt: Sie hob hervor, dass Frauen sowohl die Verweigerung der Mutterschaft wie auch ihre Fertilität als Verteidigungsmechanismus gegen die Ansprüche ihrer Männer einsetzen würden.84

Auch der zu Beginn dieses Kapitels bereits zitierte Psychologe David Goodman zeichnete in seinem populären Ratgeber „A Parent’s Guide to the Emotional Needs of Children“ aus dem Jahr 1959 das Bild einer wenn nicht reproduktiv gestörten, so doch zumindest in ihrer Funktion als Mutter stark eingeschränkten Frau. Er riet den amerikanischen Frauen (der weißen Mittelschicht), sich auf ihre „truly feminine qualities“ zu besinnen, anstatt im Beruf männlichen Idealen hinterherzujagen: „Success in a career is not the same as success as a woman. The successful career woman is rarely a success as a woman.“ Vielmehr sei eine Konzentration der Frau auf die Familie als „the woman’s business“ die Voraussetzung nicht nur jeder erfolgreichen Kindererziehung, sondern auch Garant eigener Zufriedenheit: „Discontent is the mood mark of the modern woman. Only as she recovers her self-confidence as a woman, will she be happy again.“85

11![]()

Diese Beispiele aus dem populären Wissenschaftsdiskurs der 1950er-Jahre legen es nahe, dass im Lichte von Psychoanalyse und Reproduktionsbiologie männliche und weibliche Geschlechterrollen erneut festgeschrieben werden sollten. Anders als bei der Eugenik-Debatte der 1920er-Jahre ging es den Experten weniger um die Verhinderung „erblich belasteten“ Nachwuchses denn um die Behandlung der psychischen Ursachen weiblicher Sterilität. Charakteristisch ist die Verbindung einer wertkonservativen Forderung nach Wiedererrichtung des Status quo einer „Healthy Womanhood“ vergangener Generationen mit dem Bezug auf Erkenntnisse moderner Naturwissenschaften. Referenzpunkte waren die Kinsey-Reports86 und zeitgenössische Studien zur Reproduktionsmedizin und Sexualpsychologie, aber auch reaktionäre Bestseller wie „Modern Woman. The Lost Sex“ von Ferdinand Lundberg und Marynia F. Farnham (New York 1947).87

Eine interessante Analogie zur Diskussion über den Wandel der Geschlechterrollen zeigt der Blick auf den Betäubungsmittelkonsum ab Mitte der 1950er-Jahre. Hier entwickelte sich die Praxis, verunsicherte oder unzufriedene Hausfrauen durch gezielte Verschreibung von Psychopharmaka wie Miltown oder Valium – populär als „Mother’s Little Helper“88 – rollenkonform zu erhalten. Dies geschah nicht selten auf Wunsch ihrer besorgten Ehemänner oder als Ausdruck der Angst der Ärzte vor einem Kontrollverlust gegenüber ihren Patientinnen.89 Das Unbehagen vieler Frauen angesichts tradierter gesellschaftlicher Rollenmuster popularisierte Betty Friedans Bestseller „The Feminine Mystique“ (New York 1963). Friedan, Begründerin und erste Präsidentin der „National Organization of Women“ (NOW), beschrieb mit dem „problem that has no name“ pointiert die Unzufriedenheit und Unausgefülltheit zahlreicher Hausfrauen aus der weißen Mittelschicht. Dabei vernachlässigte sie jedoch völlig die gegenläufigen Lebenswelten von Frauen aus ethnischen Minderheiten und anderen sozialen Schichten. Somit geriet nicht nur die Mehrfachbelastung vieler Frauen durch Lohnarbeit, Familienaufgaben und gesellschaftlichen Konformitätsdruck völlig aus dem Blick. Vielmehr arbeitete Friedan selbst mit daran, ein vermeintlich homogenes Mutter- und Familienideal zu propagieren, welches jedoch nur die Lebenssituation einer Minderheit widerspiegelte und diskriminierend wirkte, aber auch selbst leicht zu diskreditieren war.90

Eine neue Richtung erhielt die Debatte um Frauenarbeit vor dem Hintergrund folgenreicher wissenschaftlicher, politischer und juristischer Entwicklungen, die Frauen völlig neue Möglichkeiten der reproduktiven Kontrolle und des sozialen Protests eröffneten: Wichtig war erstens die Entkopplung von Sexualität und Reproduktion durch die Einführung der Antibabypille 1960/61.91 Ebenfalls von großer Bedeutung war der gemeinsame Kampf gemäßigter Feministinnen und weiblicher Beschäftigter für den Abbau von Diskriminierungen am Arbeitsplatz sowie für die Verankerung eines Gleichberechtigungsgrundsatzes („Equal Rights Amendment“, ERA) in der Verfassung.92 Drittens konstituierte sich gegen Ende der 1960er-Jahre das „Women’s Liberation Movement“ als soziale Protestbewegung. Viertens stellte die Legalisierung der Abtreibung im ersten Trimester durch die Entscheidung des Supreme Court von Januar 1973 im Fall Roe vs. Wade die Geschlechterbeziehungen und die Debatte über die reproduktive Funktion der Frau auf eine neue Grundlage, was in der Folgezeit zu heftigen Konflikten zwischen Befürwortern und Gegnern des Wandels, zwischen religiösen Fundamentalisten und liberalen Christen, zwischen Einzelstaaten und Bundesstaat führte.93

12![]()

Vor diesem Hintergrund machten sich Psychologen, Mediziner und Demographen erhebliche Sorgen, dass die Fertilität gerade arbeitender Frauen aus der Mittelschicht längerfristig sinken könne. Bereits 1958 hatte eine Publikation des „Social Science Research Council“ eine Tendenz niedrigerer Geburtenraten arbeitender Frauen ausgemacht, und das noch vor dem Hintergrund des Babybooms mit seinem Allzeithoch der Geburten in den Jahren von 1946 bis 1956.94 Zwei Dekaden später, im Jahr 1978, argumentierte der Demograph Stanley Kupinski anhand aktueller Daten des „Bureau of Census“, dass alles auf eine negative Korrelation zwischen Reproduktionsrate und Beschäftigungsquote von Frauen hindeute.95 Dies liege zum einen an der besseren Ausbildung von Frauen, an finanziell attraktiveren und insgesamt zufriedenstellenderen beruflichen Optionen; zum anderen drücke sich hier auch eine geänderte gesellschaftliche Normvorstellung aus: Die arbeitende Mutter auch kleiner Kinder sei mehr und mehr akzeptiert. „The more modern, instrumental, and individualistic her sex-role education, the more likely a married woman is to perceive the economic and psychological benefits of working as greater than the economic and psychological benefits of bearing and rearing children and thus to be more strongly committed to her worker role and to restrict her family size. Conversely, the more traditional, familial-centered her sex-role orientation, […] the greater the likelihood that she would bear more children then modern-oriented, work committed women.“ Wolle die Politik den gegenwärtigen niedrigen Geburtenstand beibehalten, dann solle man weiterhin Frauen durch Erziehung und Ausbildung unterstützen, „modern sex-role orientation“ zu entwickeln. Gebe es solche Gelegenheiten jedoch nicht, werde sich der Trend bald zugunsten von mehr Hausfrauen-Müttern und höheren Geburtenziffern umkehren.96

Dieser Expertendiskurs und die daraus abgeleiteten politischen Rahmensetzungen hatten unübersehbar rassistische Implikationen. Da die Statistiken eine weiterhin hohe Fertilitätsrate nicht-weißer Mütter auswiesen (zunächst standen insbesondere Afroamerikanerinnen im Fokus, ab den 1970er-Jahren dann auch die Mexican Americans), diskutierten Politiker und Experten, wie die Reproduktion dieser Bevölkerungsgruppen zu kontrollieren sei.97 Die in den Einzelstaaten ergriffenen Maßnahmen reichten von gezielter Diskriminierung und Pathologisierung nicht-weißer Mütter bis hin zu Sterilisationen von Wohlfahrtsempfängerinnen.98

Im Unterschied zu den geschilderten Expertendiskursen berichtete die überregionale Presse deutlich differenzierter über „Working Mothers“. So wurde in den 1960er-Jahren Frauenarbeit nicht mehr grundsätzlich in Frage gestellt. Vielmehr kreisten die meisten Artikel um die Abschaffung von Diskriminierungen beim Zugang zu Jobs und Gehalt, gestützt auf den „Civil Rights Act“ von 1964,99 sowie die Ausbalancierung von Haushalts- und Mutterpflichten und Berufstätigkeit.100 Insbesondere die Johnson-Regierung machte mit der Aufstockung der Zahl der weiblichen Staatsbediensteten und mehreren nationalen „Conferences on the Status of Women“ von sich reden, was in der überregionalen Presse zumeist auf positives Echo stieß.101 Auch die Bedeutung von Frauenarbeit für die Hebung des Lebensstandards von African American Families wurde betont und die besondere Bedeutung schwarzer Mütter für die Familie diskutiert.102 Besonders wesentlich erschien den Journalisten erstens das gestiegene Durchschnittsalter der berufstätigen Frauen, welches 1963 bei 41 Jahren lag (gegenüber 38 Jahren 1920 und 32 Jahren 1940) und somit signalisierte, dass viele Frauen nach der Familienphase wieder in den Arbeitsmarkt zurückkehrten.103 Zweitens diagnostizierten zahlreiche Artikel eine gestiegene gesellschaftliche Akzeptanz der „Working Mother“ als solcher, welche auch die Mütter kleiner Kinder einschloss. So zitierte die „Washington Post“ eine Studie aus dem Jahr 1964: „There is a trend among young people to establish a new type of family based on living, learning and loving – not with a division of labor between the sexes but jointly and simultaneously.“104

13![]()

Demgegenüber zeigt sich in den hier geschilderten Expertendiskursen der 1950er- und 1960er-Jahre ein Trend zur Re-Biologisierung der Geschlechterrollen und zur Definition der Frauen hauptsächlich über ihre Mutterrolle. Wie stets, wenn biologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern besonders betont werden, ging es auch hier mittelbar um die Reformulierung von Machtbeziehungen. Mit ihrer Sicht, die Mutterrolle sei die Kernkompetenz der Frau – bedeutsam für den Erhalt der Nation, die Wertevermittlung an die Kinder und die psychische Gesundheit der Frau selbst – lieferten Goodman, Benedek und andere ein zentrales Argument für die konservative Betonung der Familie in den 1980er-Jahren. So fokussierte Präsident Reagan seine „Traditional Family Values“-Kampagne gezielt auf die Mütter – zwar ohne deren Rechte auf ökonomische Eigenständigkeit, Selbstverwirklichung oder reproduktive Kontrolle explizit zu bestreiten, aber durch Formulierung eines dezidiert moralischen Anspruchs. Wie er in seiner eingangs zitierten Muttertagsansprache 1981 und in den Folgejahren deutlich machte, waren Mütter für ihn nicht nur „the heart of the American family“, sondern auch verantwortlich für das Wohlergehen der Nation: „Motherhood is both a great responsibility and one of the most rewarding and pleasurable experiences life has to offer. […] The quality and scope of their activities, as well as their overriding concern for the well-being of their families and our country, inspires and strengthens us as individuals and as a Nation.“105

Von der Jahrhundertwende bis zu den 1970er-Jahren wurde die Rolle der Frau und Mutter innerhalb des Idealbildes der amerikanischen Familie intensiv diskutiert. Die um das Verhältnis von Häuslichkeit, Frauenarbeit und Reproduktion kreisenden öffentlichen Debatten und Expertendiskurse zeigen aufschlussreich, wie angesichts gesellschaftlicher Wandlungsprozesse neue „Concepts of Motherhood“ verhandelt werden mussten. Dies war kein eindimensionaler, alle ethnischen Gruppen und sozialen Schichten gleichermaßen umfassender Fortschrittsweg – vielmehr waren progressive Vorstöße ebenso vertreten wie konservative Gegenbewegungen und Kontinuitäten bestimmter Argumentationsmuster. Dezidiert rassistische Exklusionen aus dem verhandelten Mutter- und Frauenbild waren ebenso konstitutiv wie die Nichtberücksichtigung von Familienvorstellungen der „Working Class“. Insgesamt wurde das Ideal der amerikanischen Familie als dasjenige einer weißen „Nuclear Family“ aus der Mittelschicht nicht angetastet; es ging vielmehr um die Ausbalancierung der Geschlechterrollen innerhalb dieser Kerneinheit. Dieser Befund steht im Gegensatz zur realen Pluralität familialer Lebensformen in den USA des 20. Jahrhunderts. Es wird die Aufgabe weiterer Forschungen sein, dieses Spannungsverhältnis und die Folgen für das Verhältnis von Staat und Individuum sowie für die Gesellschaft als solche weiter zu analysieren.

Während der „Progressive Era“ wurde in der Diskussion um Frauenwahlrecht, Frauenarbeit und Ehescheidung das Verhältnis zwischen den Geschlechtern neu gefasst. Insbesondere die frühen Feministinnen und Sozialwissenschaftlerinnen, aber auch Arbeiterfrauen selbst trugen dazu bei, das Idealbild einer völlig auf die häusliche Sphäre reduzierten Frau und Mutter durch vielfältigere Vorstellungen von Frauenarbeit, sozialen und politischen Handlungsspielräumen und Mutterschaft zu erweitern. Dies erfolgte sowohl als nachträgliche Anpassung an eine geänderte gesellschaftliche Praxis (Anstieg der Scheidungszahlen) wie auch als vorausschauende Neuaushandlung (Optionen der Frau außerhalb des Hauses). In den 1920er- und 1930er-Jahren stiegen vor dem Hintergrund der Forderung nach „Scientific Motherhood“ und „Reproductive Morality“ die Erwartungen an Frauen und Mütter weiter an. Im Eugenik-Diskurs konnte Erwerbstätigkeit gar als Risiko für den potenziellen Nachwuchs betrachtet werden. Als Reaktion auf Kriegsbeschäftigung und Babyboom spitzte sich in den 1940er- und 1950er-Jahren die Debatte um Frauenarbeit und Häuslichkeit weiter zu. Hier standen sich zunächst Befürworter wie Gegner der Berufstätigkeit von Frauen und Müttern unversöhnlich gegenüber, bis im Laufe der 1950er-Jahre das Phänomen der arbeitenden Mutter als gesellschaftliche Realität anerkannt wurde. Von Mitte der 1950er- bis zum Beginn der 1970er-Jahre nahm ein Expertendiskurs um die psychische Gesundheit und reproduktive Funktion der Frauen Motive aus der biologistischen Moderne-Kritik der 1920er-Jahre wieder auf. Konträr zu den Forderungen von Frauenbewegung und radikalen Feministinnen – sowie im Gegensatz zur sehr viel liberaleren Presseberichterstattung – plädierten Psychologen gemeinsam mit Medizinern und Demographen für eine Steigerung der Geburtenrate speziell weißer Frauen. Dieser sozial und ethnisch bewusst diskriminierende Diskurs hob erneut den biologischen Unterschied zwischen den Geschlechtern hervor und zielte darauf ab, Frauen wieder stärker auf ihre reproduktive Rolle festzulegen. Während Frauenbewegung und „Women’s Liberation Movement“ eine solche Biologisierung des Gesellschaftlichen engagiert bestritten, konnte die konservative Familienrhetorik der 1980er-Jahre implizit auf diesem Fundament aufbauen.

14![]()

Am Beispiel der „Concepts of Motherhood“ in den USA von 1890 bis 1970 zeigt sich, dass Prozesse der Aushandlung und Anpassung von Werten nie linear und widerspruchsfrei verlaufen. Bedingt durch die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Modelle und Werthaltungen sowie die zunächst nur graduellen Bedeutungsverschiebungen in den Diskursen ist die Langzeitperspektive besonders fruchtbar, um zu zeigen, wie Forderungen der Frauenbewegung nach gleichen Rechten und größeren Handlungsspielräumen im gesamtgesellschaftlichen Diskurs allmählich Berücksichtigung fanden, zugleich aber immer wieder durch Vorstöße im Sinne einer Re-Biologisierung der Geschlechterrollen unterlaufen wurden.

Die Debatten um Frauenrollen und Mutterschaftskonzepte in den USA standen im Kontext gesellschaftlicher Liberalisierungsprozesse, die auch die westeuropäischen Industrienationen erfassten. So erlebten die meisten (nord-)westeuropäischen Gesellschaften im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts gleichfalls eine starke Frauenbewegung und die Anerkennung des Frauenwahlrechts. Ebenso führte in den meisten Staaten der Anstieg der Frauenarbeit im Zweiten Weltkrieg längerfristig zu einer breiteren gesellschaftlichen Akzeptanz arbeitender Frauen und Mütter. Doch eine vollständige rechtliche Gleichstellung ließ (mit der Ausnahme von Skandinavien) ebenso auf sich warten wie in den USA. Spezifisch für die „Concepts of Motherhood“ in den USA blieben hingegen die ethnische Codierung und die Tatsache, dass das Konzept der „White Middle Class Mother“ stets als Messlatte für erwünschtes Verhalten diente. Auch die Polarisierung der Debatte um Familienwerte und -traditionen seit den 1960er-Jahren sowie die intensiven Bestrebungen religiös-fundamentalistischer Bewegungen, auf nationale Familienbilder Einfluss zu nehmen, stellen Spezifika der US-Gesellschaft dar.

Gegenwärtig scheint sich, auch angesichts einer allmählich besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Dienstleistungssektor, in Westeuropa wie in den USA die Debatte dahingehend zu verschieben, dass Mutterschaft weniger als „Funktion“ oder „nationale Pflicht“ gesehen wird, sondern als selbstgewählte Rolle und Element der Selbstverwirklichung. Dieses Privileg wird in den USA uneingeschränkt jedoch nur den Angehörigen der weißen Ober- und Mittelschicht zugestanden. Angehörige ethnischer Minderheiten und Wohlfahrtsempfängerinnen sehen sich dagegen mit diffamierenden Debatten um „Crack Babies“, „Teenage Pregnancies“ oder „Welfare Queens“ und mit strikten staatlichen Vorgaben wie der Arbeitspflicht für alleinerziehende Sozialhilfeempfängerinnen (seit 1996) konfrontiert. Die Sozialhilfereform zeigt eindrücklich, wie öffentliche Debatten und Expertendiskurse über Familienwerte und Reproduktionsmuster mit ihrer Präferenz für die „White Middle Class“ politisch handlungsleitend wurden. Die damit einhergehende Ausblendung der Folgen sozialer Ungleichheit, ethnischer Diskriminierung und höchst heterogener Bildungschancen ist gerade in den USA, wo eine angeblich unbegrenzte Aufstiegsmobilität zum Gründungsmythos gehört und bis in die Gegenwart als Leitmotiv gilt, nicht ohne Paradoxie.

1 Ronald Reagan, Proclamation 4834, Mother’s Day, 13.4.1981. John T. Woolley/Gerhard Peters, The American Presidency Project, online unter URL: <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=43687>.

2 Der vorliegende Artikel bündelt erste Ergebnisse meiner Forschungen zu öffentlichen Debatten um Ehescheidung, Frauenarbeit und Reproduktion im 20. Jahrhundert im Rahmen der Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe der DFG „Familienwerte im gesellschaftlichen Wandel: Die US-amerikanische Familie im 20. Jahrhundert“ an der Universität Münster. Im selben Kontext entstehen drei Dissertationen zur Wahrnehmung von African-American Single Mothers im 20. Jahrhundert (Anne Overbeck), zu den Diskursen über Mexican Americans von 1910 bis 1970 (Claudia Roesch) und Vaterkonzepten in TV-Serien der 1980er-Jahre (Andre Dechert). Siehe <http://www.uni-muenster.de/Geschichte/hist-sem/NwG-ZG/>. Für wichtige Hinweise danke ich den anonymen Gutachtern dieser Zeitschrift, der Redaktion sowie Andre Dechert, Anne Overbeck und Claudia Roesch. Ihre Kommentare haben den Aufsatz entscheidend verbessert; Gleiches gilt für die kompetenten Recherchen von Jana Hoffmann und Anika Mester.

3 Stephanie Coontz, The Way We Really Are. Coming to Terms with America’s Changing Families, New York 1997; dies., The Way We Never Were. American Families and the Nostalgia Trap, New York 2003; dies./Maya Parson/Gabrielle Raley (Hg.), American Families. A Multicultural Reader, New York 2008; Elaine Tyler May, Homeward Bound. American Families in the Cold War Era, New York 1988; Jessica Weiss, To Have and to Hold. Marriage, the Baby Boom, and Social Change, Chicago 2000; Rebecca Jo Plant, Mom. The Transformation of Motherhood in Modern America, Chicago 2010; Sarah Burke Odland, Unassailable Motherhood, Ambivalent Domesticity. The Construction of Maternal Identity in Ladies’ Home Journal in 1946, in: Journal of Communication Inquiry 34 (2010), S. 61-84. Eine wichtige Ausnahme bildet William H. Chafe, The Paradox of Change. American Women in the 20th Century, New York 1991.

4 Talcott Parsons/Robert F. Bales (Hg.), Family, Socialization and Interaction Process, New York 1955; Talcott Parsons, The Normal American Family, in: Arlene S. Skolnick/Jerome H. Skolnick (Hg.), Family in Transition. Rethinking Marriage, Sexuality, Child Rearing and Family Organization, Boston 1971, S. 397-403.

5 Joanne Meyerowitz (Hg.), Not June Cleaver. Women and Gender in Postwar America, 1945–1960, Philadelphia 1994. Bereits 1984 hatte Eugenia Kaledin argumentiert, dass auch in den 1950er-Jahren einzelne Frauen ihre privaten, beruflichen und politischen Gestaltungsmöglichkeiten sehr viel offensiver nutzten, als es die dominante Vorstellung nahelegt: Eugenia Kaledin, Mothers and More. American Women in the 1950s, Boston 1984.

6 Vgl. den Bericht zur Tagung „Gender and the Long Postwar: Reconsiderations of the United States and the Two Germanys, 1945–1989“, 29.5. bis 31.5.2008, Washington, D.C.: <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=2212>. Zur Geschichte der Sexualität vgl. Joanne Meyerowitz, Transnational Sex and US-History, in: American Historical Review (2009), S. 1273-1286.

7 Obwohl es im Rahmen einer breit angelegten Gender-Forschung dringend geboten erscheint, die heuristische Trennung in „Men’s Studies“ und „Women’s Studies“ empirisch aufzulösen, kann an dieser Stelle keine erschöpfende Berücksichtigung divergierender „Concepts of Fatherhood“ geleistet werden, wiewohl sie bei Debatten über Familienwerte immer mitgedacht werden müssen. Zum Einstieg in die Fülle der Forschungsliteratur zu Vaterschaft und Männlichkeit in den USA vgl. E. Anthony Rotundo, American Manhood. Transformations in Masculinity from the Revolution to the Modern Era, New York 1993; Robert L. Griswold, Fatherhood in America. A History, New York 1993; Raewyn Connell, Masculinities, Cambridge 1995; Michael S. Kimmel, Manhood in America. A Cultural History, New York 1996; Ralph LaRossa, The Modernization of Fatherhood. A Social and Political History, Columbus 1997; Bryce Traister, Academic Viagra. The Rise of American Masculinity Studies, in: American Quarterly 52 (2000), S. 274-304; Jürgen Martschukat/Olaf Stieglitz, Geschichte der Männlichkeiten, Frankfurt a.M. 2008.

8 Rickie Solinger, Beggars and Choosers. How the Politics of Choice Shapes Adoption, Abortion, and Welfare in the United States, New York 2001; George J. Sanchez, „Go after the Women“: Americanization and the Mexican Immigrant Woman, 1915–1929, in: Rima D. Apple/Janet Golden (Hg.), Mothers and Motherhood. Readings in American History, Columbus 1997, S. 475-494.

9 Lutz Raphael, Experten im Sozialstaat, in: Hans Günter Hockerts (Hg.), Drei Wege deutscher Sozialstaatlichkeit. NS-Diktatur, Bundesrepublik und DDR im Vergleich, München 1998, S. 231-258.

10 Ella Taylor, Prime Time Families. Television Culture in Postwar America, Berkeley 1990; Lynn Spigel, Make Room for TV. Television and the Family Ideal in Postwar America, Chicago 1992; Uta Fenske, Mannsbilder. Eine geschlechterhistorische Betrachtung von Hollywoodfilmen 1946–1960, Bielefeld 2008. Vgl. die Analyse von Werbe-Anzeigen in Kapitel 4 dieses Beitrags.

11 Stewart M. Hoover/Nadia Kaneva (Hg.), Fundamentalisms and the Media , London 2009; Steven M. Tipton/John Witte Jr. (Hg.), Family Transformed. Religion, Values, and Society in American Life, Washington 2007.

12 Amelia F. Barr, Are Women to Blame?, in: North American Review 148 (1889), S. 638-642, hier S. 642.

13 Chafe, Paradox of Change (Anm. 3); Sara M. Evans, Born for Liberty. A History of Women in America, New York 1991.

14 Charlotte Perkins Gilman, Women and Economics. A Study of the Economic Relation between Women and Men [1898], Reprint Amherst 1994; dies., The Home. Its Work and Influence [1903], Reprint Chicago 1972; Edward A. Ross, Social Control. A Survey of the Foundations of Order [1901], Reprint Cleveland 1969; George Howard, A History of Matrimonial Institutions, 3 Bde., Chicago 1904; James P. Lichtenberger, Divorce. A Study in Social Causation, New York 1909.

15 Ann Taylor Allen, Feminism, Social Science, and the Meanings of Modernity. The Debate on the Origin of the Family in Europe and the United States, 1860–1914, in: American Historical Review 104 (1999), S. 1085-1113; Jean Matthews, The Rise of the New Woman. The Women’s Movement in America, 1875–1930, Chicago 2003.

16 U.S. Department of Commerce and Labor, Marriage and Divorce, 1867–1886, Westport 1889; dass., Marriage and Divorce, 1867–1906, 2 Bde., Westport 1909; hier Bd. 1, S. 12.

17 Vgl. George Elliott Howard, Is the Freer Granting of Divorce an Evil?, in: American Journal of Sociology 14 (1908), S. 766-796.

18 Der Diskussion um Ehescheidung in den USA gehe ich in meinem Habilitationsprojekt genauer nach. Mit Blick auf unterschiedliche intellektuelle Strömungen vgl. William L. O’Neill, Divorce in the Progressive Era, New Haven 1967. Für den Forschungsstand zu Ehe und Ehescheidung in den USA des 20. Jahrhunderts siehe Nancy F. Cott, Public Vows. A History of Marriage and the Nation, Cambridge 2000; Andrew J. Cherlin, The Marriage-Go-Round. The State of Marriage and the Family in America Today, New York 2009.

19 Elizabeth Cady Stanton, Divorce vs. Domestic Warfare, in: Arena 1 (1890), S. 568; dies., Are Homogenous Divorce Laws in All the States Desirable?, in: North American Review 170 (1900), S. 405-409.

20 Rebecca Harding Davis/Rose Terry Cooke/Marion Harland/Catharine Owen/Amelia E. Barr, Are Women to Blame?, in: North American Review 148 (1889), S. 622-642.

21 So beispielsweise Marion Harland alias Mary Virginia Terhune, Autorin des Haushaltsratgebers „ Common Sense in the Household: A Manual of Practical Housewifery“ (1871), oder die Journalistin und Sozialkritikerin Rebecca Harding Davis, die 1861 die Kurzgeschichte „Life in the Iron Mills“ im „Atlantic Monthly“ veröffentlichte, eines der ersten Werke des amerikanischen literarischen Realismus.

22 Barr, Are Women to Blame? (Anm. 12), S. 640.

23 Rose Terry Cooke, Are Women to Blame?, in: North American Review 148 (1889), S. 626-630, hier S. 629.

24 Charlotte Perkins Gilman, How Home Conditions React Upon the Family, in: American Journal of Sociology 14 (1908/09), S. 592-605. Vgl. einen Bericht über den Soziologentag, der sich insbesondere auf Gilmans Referat bezieht: Higher Marriage, Mrs. Gilman’s Plea, in: New York Times (im Folgenden: NYT), 29.12.1908, S. 5. Vgl. auch ihre beiden wichtigsten Werke Women and Economics und The Home (Anm. 14).

25 Elsie Clews Parsons, Higher Education of Women and the Family, in: Publications of the American Sociological Society 3 (1908), S. 142-147, hier S. 147. Vgl. auch dies., The Family. An Ethnographical and Historical Outline with Descriptive Notes, New York 1906.

26 Ab 1924 „National Congress of Parents and Teachers“.

27 Mrs. Theodore F. Birney, Presidential Address, Proceedings of the Third Annual Convention of the National Congress of Mothers, Washington, D.C., February 1899, S. 198. Zit. nach Barbara Ehrenreich/Deirdre English, For Her Own Good. 150 Years of the Expert’s Advice to Women, London 1979, S. 175.

28 Olive Schreiner, Women and Labour, Leipzig 1911.

29 Marguerite O.B. Wilkinson, Education as a Prevention of Divorce, in: Craftsman (1912). Zit. nach Julia Johnsen (Hg.), Selected Articles on Marriage and Divorce, New York 1925, S. 88-97.

30 Zur Eugenik-Bewegung in den USA vgl. Wendy Kline, Building a Better Race. Gender, Sexuality, and Eugenics from the Turn of the Century to the Baby Boom, Berkeley 2001; Stefan Kühl, Die Internationale der Rassisten. Aufstieg und Niedergang der internationalen Bewegung für Eugenik und Rassenhygiene im 20. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 1997.

31 Rima D. Apple, Constructing Mothers: Scientific Motherhood in the Nineteenth and Twentieth Centuries, in: dies./Janet Golden (Hg.), Mothers and Motherhood. Readings in American History, Columbus 1997, S. 90-110.

32 Zit. nach ebd., S. 101.

33 Rima D. Apple, Perfect Motherhood. Science and Childrearing in America, Piscataway 2006.

34 So argumentierten auch der liberale Soziologe Edward A. Ross und die Feministin Anna Garlin Spencer zu Beginn des 20. Jahrhunderts für eine Verbindung von „Social Control“ und eugenischen Maßnahmen: Edward A. Ross, The Causes of Race Superiority, in: Annals of the American Academy of Political and Social Science 18 (1901), S. 67-89; Anna Garlin Spencer, Problems of Marriage and Divorce, in: Forum 48 (1912), S. 188-204.

35 Patrick J. Ryan, „Six Blacks from Home“. Childhood, Motherhood, and Eugenics in America, in: Journal of Policy History 19 (2007), S. 253-281, hier S. 274; Kline, Building a Better Race (Anm. 30); Nancy Ordover, American Eugenics, Race, Queer Anatomy, and the Science of Nationalism, Minneapolis 2003.

36 Insbesondere Pflegemütter wirkten hierbei als Mittlerinnen zwischen Eugenikern, Psychologen, Sozialreformern, den Kindern und der Gesellschaft. Vgl. Ryan, „Six Blacks from Home“ (Anm. 35), S. 263.

37 Erica Bicchieri Boudreau, „Yeah, I have a Goodly Heritage“. Health Versus Heredity in the Fitter Family Contests, 1920–1928, in: Journal of Family History 30 (2005), S. 366-387.

38 Molly Ladd-Taylor, Eugenics, Sterilization and Modern Marriage in the USA. The Strange Career of Paul Popenoe, in: Gender and History 13 (2001), S. 298-327.

39 Paul Popenoe, The Conservation of the Family, Baltimore 1926, S. 135f.; ders./Ezra Seymour Gosney, Sterilization for Human Betterment, New York 1929; ders./Roswell Johnson, Applied Eugenics, New York 1918.

40 Urteil des Supreme Court im Fall Buck versus Bell, 74 U.S. 200 (1927). Vgl. Philipp R. Reilly, The Surgical Solution. A History of Involuntary Sterilization in the United States, Baltimore 1991.

41 Kline, Building a Better Race (Anm. 30), S. 95-123; Danies Kevles, In the Name of Eugenics. Genetics and the Use of Human Heredity, New York 1985.

42 Vgl. Adelaida R. Del Castillo, Sterilization: An Overview, in: dies./Magdalena Mora (Hg.), Mexican Women in the United States. Struggles Past and Present, Los Angeles 1980, S. 65-70; Carlos G. Velez-I, Se me Acabó la Canción: An Ethnography of Non-Consenting Sterilizations among Mexican Women in Los Angeles, in: ebd., S. 71-91; Dorothy Roberts, Killing the Black Body, New York 1997; Elena Gutierrez, Fertile Matters: The Politics of Mexican Origin Women’s Reproduction, Austin 2008.

43 Max G. Schlapp, Civilization Burdened by Costs of its Unfit, in: NYT, 16.5.1926, S. XX17. Bereits 15 Jahre zuvor hatte sich Schlapp mit einem ähnlichen Artikel zu Wort gemeldet: Activity of Modern Women a Racial Problem, in: NYT, 13.8.1911, S. SM6.

44 Eine Gründung der Alumnae-Vereinigungen der Seven Sisters Colleges von 1911/12, die von 1919 bis 1926 unter dem Namen „Bureau of Vocational Information“ bestand und der Erforschung und Propagierung weiblicher Berufstätigkeit diente. Das Archivmaterial liegt in der Schlesinger Library an der Harvard University:<http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/deepLink?_collection=oasis&uniqueId=sch00055>.

45 Working Mothers are Studied by Experts, in: NYT, 19.12.1926, S. X18.

46 Berichtet wurde über eine Studie Mary Andersons über 40.000 arbeitende Frauen in den Städten Jacksonville, Wilkes-Barre, Butte und Passaic – auf der Grundlage von Zensus-Daten aus dem Jahr 1920, die das „Women’s Bureau“ 1926 veröffentlichte.

47 So die deutsch-amerikanische Psychoanalytikerin Karen Horney; zit. bei Edith Efron, Career Woman or Housewife?, in: NYT, 4.3.1945, S. SM8. Siehe auch Karen Horney, The Neurotic Personality of Our Time, New York 1937.

48 Efron, Career Woman or Housewife? (Anm. 47). Vgl. auch die Replik von Ann Maulsby, Housewife or Career Woman?, in: NYT, 11.3.1945, S. SM8.

49 Ebd.

50 Ebd.

51 Chafe, Paradox of Change (Anm. 3), S. 133.

52 Karen Anderson, Changing Women. A History of Racial Ethnic Women in Modern America, New York 1996.

53 Daphne Spain/Suzanne M. Bianchi, Balancing Act. Motherhood, Marriage, and Employment among American Women, New York 1996, S. 82.

54 Women Workers on Increase, in: Washington Post (im Folgenden: WP), 2.6.1949, S. B10.

55 May, Homeward Bound (Anm. 3); Anderson, Changing Women (Anm. 52), S. 188-191; dies., Wartime Women. Sex Roles, Family Relations, and the Status of Women During World War II, Westport 1981; Kaledin, Mothers and More (Anm. 5); Melody Miller/Phyllis Moon/Donna Dempster McLain, Motherhood, Multiple Roles, and Maternal Well-Being. Women of the 1950s, in: Gender and Society 5 (1991), S. 565-582.

56 Susan M. Hartman, Women’s Employment and the Domestic Ideal in the Early Cold War Years, in: Meyerowitz, Not June Cleaver (Anm. 5), S. 84-100.

57 Die Quellenbasis für das Folgende bildet eine Auswertung der Berichterstattung in „New York Times“ und „Washington Post“ für den Zeitraum 1940 bis 1960 unter den Schlagworten „Motherhood“, „Working Mothers“, „Working Women“, „Women’s Work“ und „Female Labor“.

58 Quick Action Urged On Day Care of Children of Working Women, in: NYT, 26.10.1942, p. 11; City Centers Help Working Women, in: NYT, 15.3.1943, S. 8; Child Care, in: WP, 23.3.1944, S. 8. Die Belege sind hier immer exemplarisch zu verstehen.

59 Malvina Lindsay, Women’s Jobs, in: WP, 4.10.1944, S. 4; Survey Tells Why Women Take Jobs, in: NYT, 10.5.1946, S. 16; From Necessity: 16 Million Women Hold Jobs in US, in: WP, 3.3.1947, S. 1; 16,323,000 Women Work For Wages, in: NYT, 31.1.1949, S. 16.

60 Eine wichtige Fürsprecherin war Malvina Lindsay, die in ihrer Kolumne „The Gentler Sex“ seit Kriegseintritt der USA regelmäßig über das materielle und immaterielle Bedürfnis vieler Frauen nach Erwerbsarbeit berichtete. The Gentler Sex: Back to the Kitchen?, in: WP, 19.1.1943, S. B3; The Gentler Sex: Peace Jobs for Women, in: WP, 31.3.1944, S. 7; The Gentler Sex: Which Women should Work?, in: WP, 9.1.1946, S. 14. Vgl. auch Margaret B. Pickel, How Come No Jobs for Women?, in: NYT, 27.1.1946, S. SM11; Edith Efron, A Woman Worker Defends Her Kind, in: NYT, 31.3.1947, S. 100; Iphigene Bettman, A Second Career for the Older Woman, in: NYT, 10.10.1948, S. SM22.

61 Role of Motherhood Lauded By Flemming, in: NYT, 9.5.1949, S. 18; Bess Furman, ‚Domestic Revolution‘ Urged To Reduce Toil in the Home, in: NYT, 19.2.1948, S. 1.

62 Catherine Mackenzie, Parent and Child: Fatherless Boys and Girls, in: NYT, 26.5.1946, S. SM 18; d ies., Mothers-to-Be and Fathers, in: NYT, 22.9.1946, S. SM25.

63 Ebd.; Maternity Center Has Perfect Record, in: NYT, 24.4.1946, S. 30.

64 Vgl. die Diskussion um die National Health Bill, S1606. Philip Wylie, Generation of Vipers, New York 1942; Edward Strecker, Their Mother’s Sons, New York 1946. Physician Assails Child Death Rate, in: NYT, 23.1.1946, S. 20; Speed On Health Bill Held Maternity Aid, in: NYT, 2.5.1946, S. 18; E.B. Garside, The Habit of Momism, in: NYT, 8.12.1946, S. 199.

65 Agnes E. Meyer, Beginning: ‚Women Aren’t Men‘, in: WP, 14.8.1950, S. B9; Marriage and Motherhood Most Popular Role, in: WP, 11.5.1957, S. B3.

66 Mary Haworth’s Mail: Seek Solution in Self-Examination, in: WP, 12.2.1953, S. 30.

67 Mary Haworth’s Mail: Housewives Take Up Cudgel, in: WP, 17.3.1953, S. 28.

68 Vgl. auch Mary Haworth’s Mail: What Price the Sturdy Oak?, in: WP, 18.3.1953, S. 26.

69 Malvina Lindsay, New Figure of Controversy: The Working Mother, in: WP, 13.9.1951, S. 10; The Gesell Institute, Should Mother Stay at Home?, in: WP, 31.5.1954, S. 29; Why Do They Work? They Have To. Ages of Working Women Reach from 16 to 80, in: WP, 7.9.1954, S. 29.

70 Ruth Mac Kay, White Collar Girl, in: Chicago Tribune (im Folgenden: CT), 22.12.1953, S. B12; Joan Beck, More Freedom For Housewifes?, in: CT, 21.3.1954, S. H19; Marcia Winn, Mother Should Have Time For Herself, Says Reader, in: CT, 19.7.1955, S. A3; Mary Haworth’s Mail, Mission Work Begins at Home, in: WP, 9.10.1957, S. D6; Louise Hutchinson, ‚Let Wife Earn It‘ Trend Hit By Professor, in: CT, 9.3.1957, S. A7.

71 Malvina Lindsay, ‚New Woman‘ seen in Job Revolution, in: WP, 14.3.1957, S. A20.

72 George Gallup, Less Than Half of U.S. Women Find Housework is a Pleasure, in: WP, 6.5.1950, S. B7; Dorothea Kruger, Sweet Briar President Says: Working Wives Are Here To Stay, in: WP, 29.12.1950, S. C3; Dorothy Roe, Better Housekeepers Then Stay-At-Home Sisters. Working Wives Rate Tops, in: WP, 3.12.1954, S. 65; Helen Fleming, Working Women Amazons in Accomplishments, in: WP, 17.6.1956, S. F14; Elizabeth Ford, Important Working Women. She’s Mrs. Housewife USA, in: WP, 25.9.1957, S. D2.

73 Helen Damon-Moore, Magazines for the Millions. Gender and Commerce in the Ladies’ Home Journal and the Saturday Evening Post 1880–1910, New York 1994; Jennifer Scanlon, Inarticulate Longings. The Ladies’ Home Journal, Gender, and the Promises of Consumer Culture, New York 1995; Nancy Walker, Shaping our Mothers’ World. American Women’s Magazines, Jackson 2000; Job Flitting Mothers Criticized, in: WP, 14.8.1957, S. B3.

74 Zu einem ähnlichen Befund kommt Joanne Meyerowitz, Beyond the Feminine Mystique. A Reassessment of Postwar Mass Culture, 1946–1958, in: dies., Not June Cleaver (Anm. 5), S. 229-262.

75 Maxine Davis, Women without men, in: Good Housekeeping (im Folgenden: GH) 114 (1942), Vol. 3, S. 30; If you must wear slacks, in: GH 180 (1942), Vol. 4, S. 50-53; Ruth Hawthorne Fay, The Family Chore, in: GH 130 (1950), Vol. 6, S. 55, S. 158.

76 How to keep house and get paid for it, in: GH 148 (1959), Vol. 1, S. 98f.; How to get a job as a pollster, in: GH 148 (1959), Vol. 2, S. 123f.; How to become officer at the WAC, in: GH 148 (1959), Vol. 4, S. 165f.

77 GH, Jahrgänge 1940–1958.

78 David Goodman, A Parent’s Guide to the Emotional Needs of Children. With an Introduction by Marynia Farnham, M.D., London 1959, S. 51f.

79 John d’Emilio/Estelle B. Friedman, Intimate Matters. A History of Sexuality in America, Chicago 1988; Ehrenreich/English, For Her Own Good (Anm. 27).

80 Eine ausführliche Schilderung zentral- und bundesstaatlicher Versuche, die Reproduktion von Minderheiten zu beschränken, findet sich bei Solinger, Beggars and Choosers (Anm. 8); Gutierrez, Fertile Matters (Anm. 42).

81 Therese Benedek, Infertility as Psychosomatic Defense, in: Fertility and Sterility 3 (1952), S. 527-537, hier S. 529. Vgl. auch dies., Psychosexual Functions in Women, New York 1952.

82 Dies., Infertility (Anm. 81), S. 528.

83 Ebd., S. 531.

84 Helen Flanders Dunbar, [Diskussion des Aufsatzes von Benedek,] in: Fertility and Sterility 3 (1952), S. 538-541.

85 Goodman, Parent’s Guide (Anm. 78), S. 52.

86 Alfred Kinsey, Sexual Behavior in the Human Male, Philadelphia 1948; ders., Sexual Behavior in the Human Female, Philadelphia 1953. Vgl. Paul Robinson, The Modernization of Sex. Havelock Ellis, Alfred Kinsey, William Masters, and Virginia Johnson, New York 1976.

87 Gleiches gilt für Wylie, Generation of Vipers, und Strecker, Their Mother’s Sons (beide Anm. 64). Einen interessanten Gegenentwurf stellen die Arbeiten einiger Sozialwissenschaftlerinnen dar. So plädierten Mirra Komarovsky, Lois Meek Stolz und Alberta Siegel bereits in den 1950er-Jahren dafür, Frauenarbeit und Mutterrolle als vereinbar anzuerkennen. Vgl. demnächst Elizabeth More, Women, Social Science and the Reinvention of the „Working Mother“ in the 1950s, erscheint in: Isabel Heinemann (Hg.), Gender Roles and the Family. Changing Values and Norms in the 20th Century United States (in Vorbereitung für 2012).

88 So der Titel eines Songs der Rolling Stones von 1966 auf dem Album „Aftermath“, der sich zu einer viel gebrauchten Umschreibung für Barbiturate und Tranquilizer entwickelte.

89 Jonathan M. Metzl, Mother’s Little Helper. The Crisis of Psychoanalysis and the Miltown Resolution, in: Gender & History 15 (2003), S. 228-255; ders., Prozac on the Couch. Prescribing Gender in the Era of Wonder Drugs, Durham 2003; Andrea Tone, The Age of Anxiety. A History of America’s Turbulent Affair with Tranquilizers, New York 2009.

90 Vgl. Meyerowitz, Beyond the Feminine Mystique (Anm. 74); Plant, Mom (Anm. 3); Stephanie Coontz, A Strange Stirring. The Feminine Mystique and American Women at the Dawn of the 1960s, New York 2011.

91 Beth Bailey, Sex in the Heartland, Cambridge 1999; Andrea Tone, Devices and Desires. A History of Contraceptives in America, New York 2002; Elaine Tyler May, America and the Pill. A History of Promise, Peril, and Liberation, New York 2010.

92 Überblick bei Emilio/Freedman, Intimate Matters (Anm. 79), S. 301-325.

93 Johanna Schoen, Choice and Coercion. Birth Control, Sterilization and Abortion in Public Health and Welfare, Chapel Hill 2005.

94 Winston H. Grabill/Clyde V. Kiser/Pascal K. Whelpton, The Fertility of American Women, New York 1958, S. 262-271, S. 388.

95 Vgl. die Statistik bei Stanley Kupinsky, The Fertility of Working Women in the United States: Historical Trends and Theoretical Perspectives, in: ders. (Hg.), The Fertility of Working Women: A Synthesis of International Research, New York 1977, S. 188-249, hier S. 194.

96 Ebd., S. 222f.

97 Leo R. Chavez, Covering Immigration. Popular Images and the Politics of the Nation, Berkeley 2001.

98 Vgl. die Münsteraner Dissertationsprojekte von Anne Overbeck und Claudia Roesch (Anm. 2); Solinger, Beggars and Choosers (Anm. 8); Gutierrez, Fertile Matters (Anm. 42); Marisa Chappell, The War on Welfare. Family, Poverty and Politics in Modern America, Philadelphia 2010.

99 Elizabeth Shelton, Some Urge Equality, Some Protection for Women, in: WP, 3.7.1966, S. F4; Rights for Working Women, in: WP, 15.9.1970, S. B4.

100 Georgia A. Geyer, Hardships Keep Women Happy, in: WP, 5.9.1960, S. B8; Bess Furman, Child Day-Care Centers Needed, Kennedy Says, in: NYT, 18.11.1960, S. 35; 1970: 30 Million Working Women, in: WP, 27.5.1961, S. A15; Mary Burt Baldwin, Brides Seek to Combine Homes, Jobs, in: NYT, 9.7.1962, S. 22; Designed for the Working Woman, in: WP, 20.10.1962, S. D2; Ellen Key Blunt, Not All Women Are Equal, in: WP, 16.10.1963, S. D1; Maya Pines, Someone to Mind the Baby, in: NYT, 7.1.1968, S. SM71; Marylin Bender, Answers to the Question „What’s a Working Mother to Do?“, in: NYT, 15.3.1968, S. 45; Nanette E. Scofield, When a Mother Goes Back to Work, in: NYT, 15.12.1968, S. SM95; Myra MacPherson, She Hired A Housekeeper And Cried Over Boiled Steak, in: WP, 11.1.1970, S. 125.

101 Maxine Cheshire, He’s Changing Her Image, in: WP, 12.4.1964, S. F1; Louise Durbin, They Make Men Nervous, in: WP 25.5.1964, S. C1.

102 Wives Help Raise Family Incomes, in: WP, 30.3.1968, S. C1; Lisa Hammel, Negro Women Explore the Perplexities of Their Family Role, in: NYT, 20.8.1968, S. 34.

103 Today’s Working Girl is Often A Mature Woman, in: NYT, 2.4.1963, S. 55.