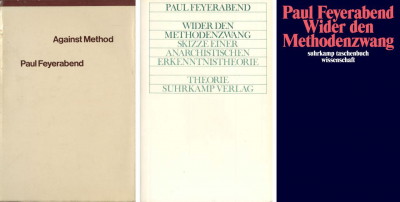

Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge,

London: New Left Books 1975 (und öfter);

dt.: Wider den Methodenzwang.

Skizze einer anarchistischen Erkenntnistheorie.

Aus dem Englischen von Hermann Vetter,

Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1976 (und öfter).

Die Zitate im Text folgen der deutschen Erstausgabe.

Mit den meisten bedeutenden Wissenschaftstheoretikern des 20. Jahrhunderts hat es die eigentümliche Bewandtnis, dass sich ihr Ruhm auf ein einziges Werk gründet, gegenüber dem ihre anderen Arbeiten wie Nebenwerke erscheinen. Das gilt für Ludwik Flecks »Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache« (1935) ebenso wie für Thomas Kuhns »Struktur wissenschaftlicher Revolutionen« (1962) und Karl Poppers »Logik der Forschung« (1934). Auf Paul Feyerabend (1924–1994) trifft die Ein-Buch-Berühmtheit in besonderem Maße zu. Sein 1975 bei New Left Books erschienener Essay »Against Method«, im darauffolgenden Jahr in revidierter und erweiterter Form in der Reihe »Theorie« bei Suhrkamp mit dem Titel »Wider den Methodenzwang« herausgekommen,[1] löste unter Philosophen keine allzu große Überraschung aus, da Feyerabend seine provokativen Thesen schon vorher an verschiedenen Orten ans Tor genagelt hatte. Trotzdem wurde dieses Werk zu einem Ereignis, das außerhalb der universitären Welt auf eine heute kaum mehr vorstellbare Resonanz stieß. In der Bundesrepublik wurde Feyerabend zum puer robustus der Suhrkamp culture und Autor eines Kultbuchs, das zugleich Songbook und Theorie-Apotheke war, aus der sich Argumente und Slogans gegen die wissenschaftlich-technologische Rationalität und für alternative Weltentwürfe destillieren ließen.

Ein solches Buch lässt sich nicht strategisch planen, aber zumindest war die Aufmüpfigkeit für Feyerabend Programm. In seiner Autobiographie »Zeitverschwendung« schreibt er, dass er sich an den Vorbildern »Johann Nestroys und der Dadaisten« orientiert habe.[2] Das ist kaum übertrieben. Auch jenseits der berühmten Fußnote 12 auf S. 34, in der Feyerabend darauf hofft, als »leichtsinniger Dadaist« in Erinnerung zu bleiben, ist »Wider den Methodenzwang« eines der witzigsten und unterhaltsamsten Bücher, die in der Philosophie je geschrieben wurden. Der Witz gehörte zu einer pointierten Polemik, die im Wesentlichen zwei Ziele verfolgte. Zum einen ging es um eine Abrechnung mit der bis dahin gepflegten Wissenschaftstheorie. Anders als der Wiener Kreis oder der kritische Rationalismus Poppers, die die Wissenschaft auf wenige Prinzipien und Regeln wie Falsifikation, Rationalität oder Objektivität zurückführten, zeichnete Feyerabend die Wissenschaften als ein kompliziertes und heterogenes Gebilde, dem mit abstrakter Wissenschaftstheorie nicht beizukommen sei.

Zum anderen hinterfragte er die methodische Vorgehensweise und Autorität der Naturwissenschaften. Wenn in deren Selbstverständnis weniger die empirische Erschließung der Welt als vielmehr strenge epistemische Regeln, Kategorien und Tugenden ihren Wahrheitsanspruch legitimierten, hielt Feyerabend dagegen, dass jegliche Wissenschaft, die auf wenige theoretische Prinzipien beschränkt sei, sich entweder selbst betrüge oder weit unter ihren Erkenntnispotentialen bleibe. Wissenschaftler müssten epistemologische Opportunisten sein, um einen Erkenntnisfortschritt zu erreichen. Dieser Opportunismus bedeutete für Feyerabend nicht Abwesenheit von Methoden, sondern einen freien Umgang mit ihnen, ohne dass die eine Methode einen kategorialen Vorrang vor der anderen habe: Quantenphysik sei der Astrologie an Erklärungskraft nicht grundsätzlich überlegen, sondern beide seien inkommensurabel miteinander. Auch außerhalb der Wissenschaften und ihrer Technologien würden Erkenntnisse produziert, die für Menschen von Wert seien. Diesen Methodenpluralismus fasste Feyerabend in der Formel »Anything goes« zusammen.

Eine solche Position zielte ins Herz der wissenschaftlichen Rationalität, die sich bis dahin mit einem einfachen Erklärungsschema zufriedengegeben hatte. Demnach gründete ihre prinzipielle Überlegenheit allen nicht-wissenschaftlichen Lehren gegenüber darin, dass letztere durch ideologische Prämissen und Interessen kontaminiert seien und methodisch einwandfreies Arbeiten von vornherein unmöglich machten, während wissenschaftliche Forschung durch ein wertfreies Streben nach Wahrheit ausgezeichnet sei. Feyerabend hielt dagegen, dass Wissenschaft keineswegs so wertneutral, geordnet und rational sei, wie sie sich gebe: »Interessen, Macht, Propaganda und Gehirnwäschemethoden spielen in der Entwicklung der Erkenntnis und der Wissenschaft eine viel größere Rolle, als allgemein angenommen.« (S. 38) Zur empirischen Plausibilisierung seiner Thesen unternahm Feyerabend ausgedehnte Exkurse in die Wissenschaftsgeschichte und zeigte am Beispiel von Galileo Galilei, dass dem streitbaren Physiker bei der Formulierung und Durchsetzung seiner Kosmologie Rhetorik, gewiefte Taktik und das Überspielen von Ungereimtheiten nicht fremd waren. Als Galilei mit der Katholischen Kirche in Konflikt geriet, konnte seine Theorie nach den damals gültigen wissenschaftlichen Kriterien kaum als unumstößliche Wahrheit angesehen werden. Es war vielmehr eine – wenn auch sehr gut begründete – Hypothese unter mehreren. Alles Weitere war eine Frage sozialer Prozesse.[3]

Wenn selbst solche Episoden aus der Geschichte der Wissenschaften, die bis dahin als ruhmvolle Beispiele einer epistemologischen Ausnahmestellung angesehen wurden, durch Interessen und Machtverhältnisse kontaminiert waren, löste sich »der Unterschied zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft [...] in nichts auf« (S. 70). Die politische Konsequenz: Wissenschaft hat keinen Anspruch darauf, vom laizistischen Staat anders behandelt zu werden als etwa die Religionen. Demokratische Gesellschaften sollten sich nicht einer wissenschaftlich-technologischen Expertokratie unterwerfen, sondern darauf insistieren, dass in »allgemeinen Fragen die Autorität demokratischer Beschlüsse immer höher anzusetzen [sei] als die Autorität des besten Fachmannes und der glänzendsten Versammlung von Wissenschaftlern« (S. 21). Eine solche politische Forderung passte zu den ideologiekritischen Vorbehalten, die sich im Gefolge der Aufbruchstimmung nach 1968 gegenüber dem umfassenden Objektivitätsanspruch der Naturwissenschaften entwickelt hatten. Feyerabends Essay bedeutete die Aufkündigung eines über mehrere Jahrzehnte hinweg gepflegten Bündnisses zwischen Wissenschaft und Demokratie.[4] Aus heutiger Perspektive erscheint dieser Punkt wichtiger als die Abwicklung des Popper’schen Kritischen Rationalismus. Deswegen ist genauer zu beleuchten, welche Relevanz Feyerabends Dadaismus für die Frage nach der Rolle der Wissenschaft in einer demokratischen Gesellschaft zukommt.

Es hat sich in den letzten Jahren mehr und mehr die Einsicht durchgesetzt, dass die Wissenschaftsforschung ein Kind des Zeitalters der Extreme ist.[5] Die Verwüstung der Wissenschaften im nationalsozialistischen Deutschland und ihre Gängelung in der Sowjetunion, die in beiden Fällen dazu führte, dass Relativitätstheorie und Quantenmechanik verpönt waren – mal als mit dem Marxismus unvereinbare bürgerliche Ideologien, mal als Machwerke jüdischer Denkart –, hatte den Effekt, dass Soziologen und Wissenschaftsphilosophen sich an die Ausarbeitung epistemischer Parameter und sozialer Normen machten, um das Ethos einer autonomen Wissenschaft zu begründen. Ludwik Flecks Theorie der Entstehung wissenschaftlicher Erkenntnis gehört ebenso in diesen Zusammenhang wie Karl Poppers Methode der Falsifikation wissenschaftlicher Hypothesen, Robert K. Mertons Postulat institutioneller Imperative und Michael Polanyis Kategorie des tacit knowledge. So unterschiedlich diese Positionen im Einzelnen auch sein mochten – sie waren sich darin einig, dass Wissenschaft nur als vollständig autonome Institution der demokratischen Sache dienen könne.

Feyerabend hielt diese Ausnahmestellung für ungerechtfertigt, weil sie auf idealisierten Standards basierte, die zur Praxis der Wissenschaften in einem eklatanten Widerspruch stehen. Ebenso gewichtig war sein Argument, dass das Regime der herkömmlichen Wissenschaft »dem Menschen schadet, ihn in einen elenden, unfreundlichen, selbstgerechten Mechanismus ohne Grazie und Humor verwandelt« (S. 244). Dagegen half nur die Unterstützung von durch die Moderne unterdrückten Wissenstraditionen, die den Menschen das Recht einräumten, die Welt so zu sehen, wie sie es vom Standpunkt ihrer eigenen Tradition aus wünschen.[6] Konsequenterweise plädierte Feyerabend in seinen späteren Schriften für einen »demokratischen Relativismus«, der »allen Traditionen gleiche Rechte und gleichen Zugang zu den Machtzentren der Gesellschaft« gewährt.[7] Die gesellschaftliche Utopie lautete demnach, dass – wie in einer frühneuzeitlichen Kunst- und Wunderkammer, in der jedes einzelne Ding den gleichen Stellenwert einnahm – Verallgemeinerungen, Abstraktionen und die Suche nach wissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten gleichberechtigt neben Einzelheiten, Konkretionen und der Anerkennung von epistemologischer Vielfalt existieren. Nicht in der klassifizierenden Einordnung und Hierarchisierung, Einbeziehung und Ausschließung der Phänomene, sondern in einer horizontalen Nebeneinanderstellung sollten Wissenschaft und Magie, Traum und Realität, Menschen und Götter die Vielfalt einer lebenswerten Welt ausmachen.

Das klingt erst einmal gut und entspricht in vielen Fällen auch der demokratischen Wirklichkeit: In religiösen Fragen darf ebenso wie in Fragen der Geschlechtszugehörigkeit jeder nach seiner Façon selig werden; jeder kann selbst entscheiden, ob er sich bei bakteriellen Erkrankungen antibiotisch oder homöopathisch behandeln lässt. Die entscheidende Frage ist, ob man Göttern und Atomen, antibiotischer und homöopathischer Therapie den gleichen Realitätsstatus und damit die gleiche Gültigkeit zubilligt. Für Feyerabend war das kein Problem. Wenn die Existenz von Viren oder Bakterien unabhängig von ihrer wissenschaftlichen Erforschung anzunehmen ist (selbst wenn wir ohne Wissenschaft nichts von ihnen wüssten), kann dasselbe auch für die homerischen Götter oder die Wirkung von Regentänzen gelten. Die Tatsache, dass sie sich bisher nicht direkt bei uns gemeldet haben – bei den meisten jedenfalls nicht –, beziehungsweise dass ihre Effekte nicht nachgewiesen worden sind, darf uns laut Feyerabend nicht zu der Annahme verleiten, dass sie nicht existieren. Dem möglichen Einwand, dass sich bestimmte Entitäten wie Viren oder Quarks unter der Bedingung von ihrer Geschichte trennen lassen, dass sie plausiblen Operationen der Vernunft ausgesetzt worden sind, hielt er entgegen, dass damit die Gegenstände der Vernunft angepasst würden, und eigentlich sollte es doch umgekehrt sein.

An diesem Punkt wird Feyerabends Argumentation heikel, und zwar in epistemologischer wie in politischer Hinsicht. Warum eigentlich soll sich die Vernunft etwa den Göttern oder den Regentänzen ohne Weiteres anpassen? Sie hätte nur dann guten Grund, es zu tun, wenn die Götter sich zeigen (was unwahrscheinlich ist), oder wenn deren Existenz durch eine Reihe von kritischen Repräsentationen plausibel gemacht wird. Der Klimawandel hat sich den Klimatologen nicht einfach so offenbart, sondern es war und ist eine ganze Kaskade von Schritten notwendig, um dessen Existenz und Auswirkungen hinreichend zu belegen. Immerhin räumte Feyerabend ein, dass nicht die philosophische Betrachtung zum Maßstab von Evidenz und Realität gemacht werden sollte, sondern das, was in der alltäglichen wissenschaftlichen Forschung herauskommt.

Übertragen auf die Resilienz der wissenschaftlichen Praxis folgt daraus: Weil die Repräsentationen von Bakterien immer wieder zu stabilen und brauchbaren Erklärungsmustern geführt haben, können wir mit guten Gründen die Existenz von Bakterien annehmen. Weil solche Repräsentationen bei den Marsmenschen oder den homerischen Göttern nicht funktionieren, nehmen wir ebenfalls mit guten Gründen an, dass es sich um Projektionen handelt. Wenn diese beiden Punkte nicht auseinandergehalten werden, dann lässt sich auch der Klimawandel als interessengeleitete Projektion abtun. Dass wissenschaftliche Kategorien und Methoden keineswegs in alle Lebensbereiche sklavisch übernommen werden müssen; dass trotz aller (nun wahrlich interessengeleiteten) Beschwörungsformeln kein triftiger Grund besteht, die ganze Welt zu digitalisieren; dass in den Wissenschaften rhetorische und ideologische Elemente am Werk sind, die sie bisweilen gut verstecken – das wissen wir alles. Deswegen bleibt uns gar nichts anderes übrig, als einen notorisch revisionsbereiten und skeptischen Umgang mit den Wissenschaften zu pflegen. Doch aus der Unvollkommenheit eines Wissenssystems die Gültigkeit eines anderen, weniger belastbaren Systems abzuleiten ist problematisch, weil damit das Verständnis für Unterschiede bei der Erzeugung von Erkenntnis verlorengeht. Und mehr noch: Politisch kann es verheerend sein, weil sich der Rechtspopulismus des »Anything goes« und der Bezeichnung von Wissenschaft als Mythos mit oder ohne Bezug auf Feyerabend bedient, um den ihm verhassten Blick auf die Welt zu denunzieren.

Alte und neue Realisten haben der Postmoderne schon häufig vorgeworfen, mit einer Verabschiedung von Vernunft und Wahrheit politisch reaktionäre Entwicklungen zu bedienen – gegen ihre ursprünglich emanzipatorischen Intentionen. Nun dachten wir, die Postmoderne sei längst vorbei, doch in den letzten Monaten, da die Ereignisse in den USA und in Großbritannien sowie an anderen Schauplätzen in und um Europa sich überschlugen, fehlte es nicht an aufgeregten Kommentatoren des gehobenen Feuilletons, die reichlich unsortiert Postmoderne, Postkolonialismus, Gender Studies, Kulturwissenschaften, Intellektuellen und Linken eine Mitschuld am Rechtspopulismus, an Donald Trump, am Postfaktischen und überhaupt an der Weltlage gegeben haben.

(© Studio Pong)

Am 15. Dezember 2016 veröffentlichte die »ZEIT« eine Karikatur, auf der die Herren Berlusconi, Putin und Trump in angeregter Atmosphäre beisammen sitzen und diskutieren.[8] Zigaretten, voller Aschenbecher, Bücher und schwarze Rollkragenpullover lassen sie als typische Intellektuelle des vergangenen Jahrhunderts erscheinen. Unterm Aschenbecher liegt Jean Baudrillards »Agonie des Realen«, auf Trumps Oberschenkel balanciert ein Buch mit dem Titel »Anything goes!« – ein unverblümter Hinweis auf Feyerabend. Sind die schamlosen Produzenten von Lügen, Nonsens und Bullshit folglich gelehrige Schüler eines Helden der Postmoderne?

Der fröhliche erkenntnistheoretische Relativismus der 1970er-Jahre konnte von der Wiederkehr des religiösen und politischen Fundamentalismus nichts ahnen. Aber heute ist dieser in Rechnung zu stellen. Zweifellos haben autonome Bürgerinnen und Bürger in einer Demokratie das Recht, sich derjenigen Wissensordnung anzuschließen, die sie für richtig halten. Doch Kritik am Kreationismus ist keine elitäre Diskussionsveranstaltung, wenn etwa das türkische Bildungsministerium darangeht, Darwins Evolutionstheorie aus dem Schulunterricht zu streichen. Sprachbewusstsein darf nicht auf gepflegte Kaffeehaus-Konversation beschränkt bleiben, wenn die AfD den Begriff des »Völkischen« wieder hoffähig zu machen versucht.[9]

Feyerabends »Anything goes« steht im Zeichen eines erkenntnistheoretischen Dadaismus, der einer Unterwerfung jeglichen Machtanspruchs unter demokratischen Pluralismus dient. Anders gesagt: Bei Feyerabend bedingen Wissenschaftsphilosophie und die Theorie gesellschaftlicher Vielfalt einander. Die eine ist nicht ohne die andere zu haben. Sobald demokratische Pluralität in Machtkonzentration umschlägt und irgendeine Doktrin favorisiert, um andere stillzulegen, hat die Kritik an den Wissenschaften sich selbst delegitimiert. Man kann Feyerabends Ansatz für utopisch halten, aber er lässt sich nicht heranziehen, um Meinungen zu unterdrücken. Das »Anything goes« von Trump und Konsorten hingegen ist nur instrumenteller Art. Es steht im Zeichen eines kruden Willens zur Macht, dem es nicht um Vielfalt und Moderation von Interessen geht, sondern um Diktat und Polarisierung. Die Rebellion gegen den Methodenzwang ist mitsamt ihren Aporien Teil eines demokratischen Emanzipationsdiskurses, der bei aller Lust an der Provokation nie vergisst, dass innerhalb einer Gesellschaft unterschiedliche Präferenzen und Mentalitäten zu berücksichtigen sind. Der antiakademische populistische Protest dagegen untergräbt die Demokratie, indem Fundamentalismus und Barbarei zu herrschenden Prinzipien erhoben werden. Alternative Ansätze zum Diskurs der perhorreszierten Elite werden so lange prämiert, bis die populistische Herrschaft sich fest genug im Sattel wähnt. Dann gibt es nur noch eine Wahrheit, wie es in Putins Russland, Orbáns Ungarn, Erdoğans Türkei und auch in Trumps Vorstellungswelt zu beobachten ist.[10] Aus dieser Perspektive lässt sich Feyerabends Aufstand wider den Methodenzwang als Antidot gegen die Zumutungen des Populismus lesen.

Anmerkungen:

[1] Erstaunlicherweise verwandelt das Word-Programm auf meinem Computer den Titel »Wider den Methodenzwang« hartnäckig in »Wieder den Methodenzwang«. Pointierter lässt sich das epistemologische Biedermeier des frühen 21. Jahrhunderts kaum zusammenfassen.

[2] Paul Feyerabend, Zeitverschwendung, Frankfurt a.M. 1995, S. 195.

[3] Ausgebaut wurde diese These von Mario Biagioli, Galileo, Courtier. Practice of Science in the Culture of Absolutism, Chicago 1993.

[4] Siehe dazu Michael Hagner, Wissenschaft und Demokratie, oder: Wie demokratisch soll die Wissenschaft sein?, in: ders. (Hg.), Wissenschaft und Demokratie, Berlin 2012, S. 9-50, S. 248-253.

[5] Siehe z.B. Mary-Jo Nye, Michael Polanyi and his Generation. Origins of the Social Construction of Science, Chicago 2011.

[6] Siehe Paul Feyerabend, Erkenntnis für freie Menschen, veränderte Ausg. Frankfurt a.M. 1980, S. 123-133, S. 209; ders., Democracy, Elitism, and Scientific Method, in: Inquiry 23 (1980), S. 3-18, hier S. 8f., S. 15f.

[7] Ders., Erkenntnis für freie Menschen (Anm. 6), S. 209, S. 199, S. 168.

[8] Die Karikatur begleitete einen Artikel von Bernhard Pörksen, Die postfaktische Universität, in: ZEIT, 15.12.2016, S. 70.

[9] Siehe dazu Michael Wildt, Volk, Volksgemeinschaft, AfD, Hamburg 2017. Vgl. auch Michael Hagner, Büchermachen ist Sprachemachen. Die Wörter bringen es ans Licht, in: Neue Zürcher Zeitung, 30.11.2016.