1. Der Hamburger Hafen und seine Geräuschkulisse

2. Die Geräusche des Hafens in Massenmedien und Massenkultur

3. Fazit

Hans Albers II, wie sich der Neffe und Patensohn des Schauspielers Hans Albers (1891–1960) nennt, erinnert sich an folgende Anekdote aus den 1950er-Jahren: „Ich hatte einmal das Toupet meines Onkels unter seinem Sessel am Kamin versteckt, während er auf diesem eingenickt war. Als er später sein Toupet suchte und dieses unter dem Sessel fand, schimpfte er mich aus und sagte in spaßigem Ton: ‚Du kleiner Piesepampel, das Segeln fällt morgen aus!‘ Aber als Ersatz hatte er am folgenden Tag an einem Buddelschiffchen gearbeitet, wobei ich dann Handreichungen machen durfte, was ich gerne tat. Bei diesen Bastelarbeiten fragte ich immer sehr viel, er bemühte sich, mir auch immer alles ausführlich zu erklären. Im Hintergrund lief oft ein Tonbandgerät, worauf Hamburger Hafengeräusche, Möwengeschrei und Nebelhörner von Schiffen zu hören waren. Die gleichen Hafengeräusche konnten auch im Bootshaus am Ufer seines Anwesens am Starnberger See abgespielt werden, was oft geschah, wenn er sich auf einer Bank sitzend am Bootshaus aufhielt und auf den See hinausschaute.“1

Die Episode wirkt geradezu klischeehaft, war Hans Albers angesichts seiner großen Popularität als Schauspieler seit den 1920er-Jahren und aufgrund seiner maritim angehauchten Paraderollen in verschiedenen Filmen doch einer der bekanntesten Repräsentanten Hamburgs im 20. Jahrhundert.2 Albers ist bis heute im städtischen Gedächtnis und in den medialen Darstellungen der Stadt präsent und personifiziert den Hamburger – oder was sich der „Binnenländer“ darunter vorstellt – nahezu perfekt. Die zitierte Anekdote, in der der gebürtige Hamburger Schauspieler und Sänger mittels Tonbandaufnahmen von Geräuschen des Hamburger Hafens die bayerische Seenlandschaft in eine maritime Kulisse verwandelt, mutet ausgedacht an, führt sie doch direkt ins thematische Zentrum dieses Aufsatzes. Am Beispiel des Hamburger Hafens und seines spezifischen Klangs möchte ich die sozial- und kulturgeschichtliche Wirkung von Geräuschen untersuchen. Wie haben Alltagsgeräusche dazu beigetragen, eine lokale Identität zu formen und zu bewahren? Hatten die Menschen neben einem Bild (oder Bildern) auch einen besonderen Klang im Ohr, wenn sie an ihre Stadt dachten? Wie nahm die Massenkultur, beispielsweise in Film und Schlager, alltägliche Klänge auf?

Die akustischen Dimensionen der (Zeit-)Geschichte sind noch kaum erforscht.3 Das ist leicht zu erklären, beruht die historische Analyse doch bis heute weitgehend auf schriftlichen Quellen, auch wenn in den letzten Jahren visuelle Quellen zunehmend wichtiger geworden sind.4 Die Geschichte bleibe bislang merkwürdig still, schreibt Peter A. Coates in seinem programmatischen Aufsatz „The Strange Stillness of the Past“.5 Nicht wenige aus der überschaubaren Zahl der Veröffentlichungen über akustische Geschichte beschäftigen sich mit „Lärm“, den als unangenehm laut empfundenen Geräuschen, wie die kanonische Definition dazu lautet.6

2![]()

Im Folgenden frage ich demgegenüber nach positiven Effekten von alltäglichen Klanglandschaften. Dabei wird ein kausaler Zusammenhang von Klang und kollektiver Identität schwerlich nachzuweisen sein. „Identität“ ist eine fließende, problematische Kategorie, die sich aus zahlreichen Faktoren speist und eine Abgrenzung gegenüber dem Anderen benötigt. Dass akustische Landschaften emotional wirken und Herrschaft repräsentieren konnten, hat Alain Corbin für das ländliche Frankreich des 19. Jahrhunderts in „Les cloches de la terre“ herausgearbeitet.7 Die Klänge der Kirchenglocken banden die Menschen religiös und emotional an den lokalen Raum, sie symbolisierten die soziale Ordnung. Die Geräuschkulisse der Großstadt war deutlich vielfältiger, aber auch hier verstärkten Klänge die emotionale Bindung an das Gemeinwesen und ließen lokale Identitäten entstehen – genauere Forschungen dazu fehlen allerdings noch weitgehend.

Für das Fallbeispiel Hamburg im 20. Jahrhundert stütze ich mich auf verschiedene Quellen wie zeitgenössische Veröffentlichungen, Radiosendungen und Filme. Historische Tonaufnahmen aus dem Hamburger Hafen sind bislang nicht eigens gesammelt worden und liegen nur verstreut als Radiomitschnitte und Tonspuren von Filmen vor. Im ersten Teil untersuche ich die Geräuschkulisse des Hamburger Hafens sowie ihre Wirkung auf die Hamburger Bevölkerung und die Besucher der Stadt. Im zweiten Teil analysiere ich verschiedene massenkulturelle Produkte im Hinblick auf ihre maritime Geräuschkulisse; dabei frage ich nach dem Wechselverhältnis von akustischer Wahrnehmung und medialer Inszenierung.

1. Der Hamburger Hafen und seine Geräuschkulisse

Blick auf den belebten Hamburger Hafen, 1928

(Niederhafen und Reiherstieg/Deutsche Werft)

(aus: John Fuhlberg-Horst, Der Hamburger Hafen, Hamburg 1928, S. 13)

Der Hafen erlebte einen beträchtlichen Aufschwung, als die Handelsmetropole Hamburg in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg zu einer global bedeutenden Drehscheibe aufstieg. Als wichtiger Motor und zentrales Aushängeschild fungierte die 1847 gegründete Hapag, auch Hamburg-Amerika-Linie genannt, die um 1900 zur größten Reederei der Welt avancierte und ein weltweites Liniennetz aufbaute. Seit dieser Zeit sprach man in Hamburg voller Stolz von dem „Welthafen“ und der „Welthafenstadt“. Abgelöst wurde dies seit den späten 1920er-Jahren durch das bis heute populäre Schlagwort vom „Tor zur Welt“. Der Hafen galt vielen Hamburgern als das „Herz“ und die „Lebensader“ der Stadt, und er trug beträchtlich zum ausgeprägten Lokalpatriotismus bei, ebenso wie die republikanischen Traditionen und der Status des Stadtstaates.

3![]()

Das Schiff und der Hafen sind starke Symbole. Das Schiff steht für den Entdeckungs- und Eroberungsdrang des Menschen, der sich nicht von natürlichen Gewalten und endlos weiten Ozeanen abschrecken ließ. Der Hafen wiederum steht für eine geschaffene Ordnung und die Beherrschung der Natur. Alain Corbin schreibt über den Besuch der Hafenanlagen seit dem 18. Jahrhundert: „Der Spaziergang über Kais und Steindämme, der sich in immer neuen Formen großer Beliebtheit erfreut, zeigt die Anziehungskraft einer Szenerie, die dem Betrachter Leidenschaft, Geschäftigkeit, Heldenmut und Unglück besonders deutlich vor Augen führt. Der Hafenbesuch ist logischer Bestandteil der klassischen Reise. Hier ist die Natur vor der mühseligen Arbeit des Menschen, der den Stein gestaltet und die dem Meer zugewiesenen Grenzen verändert hat, zurückgewichen.“8

Corbin bezieht sich auf die Zeit der Segelschifffahrt; um die Mitte des 19. Jahrhunderts vollzog sich jedoch der sukzessive Übergang zur Dampfschifffahrt, die den Transport erheblich beschleunigte.9 Seehäfen mussten sich diesem Prozess anpassen und neue, größere Hafenbecken schaffen. Der Hamburger Hafen entwickelte sich in dieser Zeit zu einer Sehenswürdigkeit ersten Ranges, wie es zahlreiche Beschreibungen zum Ausdruck bringen. In einem militär-politisch inspirierten Buch über die maritime Welt und die deutsche Flottenpolitik hieß es 1911: „Wenn der Binnenländer zum ersten Male einen riesigen Ozeandampfer zu Gesicht bekommt, so erstaunt er, und in beredten Worten gibt er seinen Beobachtungen Ausdruck. Wie aber steigert sich seine Erregung, wenn er Hamburg, den größten Seehandelsplatz Deutschlands, besucht!“10 Und der sonst sehr sachliche Volkswirtschaftler Heinrich Flügel stellte 1914 fest: „Bewundernd steht jeder Beobachter vor dem Bild, welches der Hamburger Hafen ihm darbietet.“11 Neben dem erregenden Anblick von Seeschiffen, Schiffsverkehr und den damit verbundenen Assoziationen wie Fernweh und weltweiten Verbindungen erkannte Flügel im Hamburger Hafen ein „Symbol des neuen Deutschtums“.12 Im Aufstieg dieses Hafens spiegle sich auch der politische und militärische Machtzuwachs des Kaiserreichs wider.

Der Hafen bot jedoch nicht nur visuelle Reize; auch seine Geräusche sorgten für ein intensives Erlebnis. Glitten Segelschiffe noch fast lautlos über das Wasser, so erzeugten Dampfschiffe mit ihren Kesseln und Signalhörnern eine ganz eigene Geräuschkulisse. In einem geschäftigen Hafen wie Hamburg waren diese Klänge besonders vielfältig und eindrucksvoll, wie es etwa 1899 beschrieben wurde: „Im Hafen ist alles in Bewegung. Grün angestrichene, kurz und breit gebaute Fährdampfer durchqueren die Elbe. Motorboote und Dampfbarkassen sausen durch das schmutzig ausschauende Wasser, Schlepper, vor hochbeladenen Schuten gespannt, keuchen, schwarze Rauchwolken entsendend, entlang. Auf den Schiffen, die wohlbefestigt an den Quais oder an den Duc D’alben [sic] liegen, rasseln die Ketten der Winden, fauchen die Donkeys und sausen die Krähne.“13 Neben den Schiffen in den unterschiedlichsten Größen, vom Ozeandampfer bis zur kleinen Barkasse, erzeugten auch Menschen mit ihren Stimmen Klänge. Im Hafen waren oft fremde Sprachen zu hören, die die „internationale“ Atmosphäre akustisch unterstrichen. Wichtig waren natürlich auch die Möwen, ohne die die maritime Geräuschkulisse nicht komplett gewesen wäre.

4![]()

Die Klänge des Hamburger Hafens stammten zudem von den Werften auf dem südlichen, abseits der Innenstadt gelegenen Elbufer. Große Werften wie Stülcken (seit 1840) und Blohm & Voss (seit 1877) ließen sich im Hafen nieder und produzierten moderne Dampfschiffe. Bis in den späten 1880er-Jahren das Schweißtechnikverfahren eingeführt wurde, mussten Werftarbeiter die eisernen Schiffsrümpfe nieten, was sehr laute Hammergeräusche verursachte, wie eine Hamburger Studie von 1911 festhielt.14 Regelmäßig gab es Proteste gegen Hamburger Werften, nicht zuletzt weil in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg auch kleinere Werften begonnen hatten, Schiffe aus Eisen zu produzieren.

Kaum jemand hat die Geräusche des Hamburger Hafens so aufmerksam registriert und beschrieben wie der Hamburger Schriftsteller Hans Leip (1893–1983).15 Als Sohn eines früheren Hamburger Hafenarbeiters und Seemanns fesselte ihn die Schifffahrtswelt Zeit seines Lebens. Für Leip waren die Geräusche des Hafens gerade in Hamburg besonders eindrucksvoll: „Der verzwickte herrliche Lärm eines Hafens wird nirgends ein so augenhafter, ja mit allen Sinnen verknüpfbarer runder Begriff wie gerade in Hamburg.“16 Die Rede vom „herrlichen Lärm“ lässt erkennen, dass die Geräuschkulisse des Hafens für Leip ganz und gar kein Lärm war, sondern ausgesprochen angenehm und anregend klang, ja sogar die rein auditive Wahrnehmung überstieg („mit allen Sinnen“). Die Geräusche waren sehr dominant, wie Leip ausführte: „Vom Hafen her dröhnen die Sirenen. Kein Tschingbum vermag sie zuzudecken. Sie geben der langweiligsten wie turbulentesten Stimmung jenen Beiklang, den kein Binnenländer je wieder vergißt und den der Hamburger im Binnenland entbehrt.“17

Leip unterschied bei der Wahrnehmung der Hafengeräusche zwischen Einheimischen und Auswärtigen, was in diesem Zusammenhang sehr bedeutsam ist. Für die Ersteren waren die Hafengeräusche vertraute Klänge und gehörten für Seeleute, Hafen- und Werftarbeiter unmittelbar zu ihrem Arbeitsplatz.18 Die Mehrheit der Hamburger Bevölkerung arbeitete jedoch nicht als Seemänner oder Hafenarbeiter, sondern war in steigender Zahl in Handel und Gewerbe beschäftigt und lebte in einer modernen Großstadt, die 1912 die Marke von einer Million Einwohnern überschritt. Doch auch für sie war die Klanglandschaft des Hafens keineswegs belanglos.

5![]()

Um dies nachzuvollziehen, muss man sich in die Welt zu Beginn des 20. Jahrhunderts versetzen und sich vergegenwärtigen, dass die Stadt zwar nicht leise war, ihr aber das laute Grundrauschen von Personenkraftwagen fehlte. Die Geräuschkulisse des Hafens war folglich nicht nur direkt an der „Wasserkante“ zu hören, sondern breitete sich bis weit in die Stadt hinein aus. Leip schrieb dazu: „Über die Straßenschluchten bis in die fernsten Vororte brummt und summt immer das Gefühl von Hafen, Wasserwind und weiter Welt, so dicht liegen die großen Seeschiffe am Herzen der Stadt.“19 Auch Erich Lüth (1902–1989), der spätere Leiter der Staatlichen Pressestelle, erinnerte sich, dass ihn „das Dröhnen der Schiffssirenen, deren Orgelton bei südwestlichen Winden vom Hafen herüberdrang“, in seiner Jugend selbst im rund fünf Kilometer entfernten Harvestehude sehr beeindruckte.20 Die Klänge vom Hafen bildeten einen akustischen Bezugspunkt, ja vielleicht sogar das akustische Zentrum der Stadt, das selbst im Alltag derjenigen präsent blieb, die nicht zur See fuhren oder im Hafen arbeiteten.

Die Geräuschkulisse entfaltete für die Hamburger eine besondere „Aura“, um Walter Benjamins berühmtes Diktum vom Visuellen auf das Akustische zu übertragen.21 In einer Zeit ohne technische Reproduzierbarkeit von Klängen, also ungefähr bis zur Wende zum 20. Jahrhundert, wirkten Klänge und Musik unmittelbar und einzigartig. Dies traf auch auf den Hamburger Hafen zu, dessen Anblick und Klang sich aufgrund der vielen Bewegungen der Schiffe ständig veränderte. Benjamin verstand „Aura“ als „einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag“.22 Das Verhältnis von Nähe und Ferne ist auch für die Wahrnehmung der Hafengeräusche bedeutsam. Zwar waren sie für die Hamburger eine akustische Heimat, verbanden diese jedoch mit der Welt. Insofern war es nicht verwunderlich, dass die Schiffssirenen die Phantasie Hamburger Jungen beflügeln und das Fernweh verstärken konnten. Die Sirenen erinnerten an die ein- und auslaufenden Schiffe, die vielleicht nach Rotterdam, möglicherweise aber auch nach Valparaíso und damit in eine völlig unbekannte Welt aufbrachen. Auch bei erwachsenen Hamburgern entstand so ein weltgewandter Lokalpatriotismus.

6![]()

Die sprachliche Beschreibung von Klängen stellt allgemein eine Herausforderung dar, und auch in den Quellen über die Hamburger Hafenklänge lassen sich mehrere Muster erkennen. Zum einen existieren zahlreiche Verben, mit denen lautmalerisch ein bestimmtes Geräusch beschrieben werden kann. Hans Leip und Erich Lüth verwendeten Worte wie „summen“ oder „brummen“, um die Hafengeräusche atmosphärisch einzufangen. Ein anderes Muster stellte die Nähe zur Musik oder der Übergang von Alltagsgeräuschen des Hafens zu einer musikalischen Darbietung dar. Hierbei handelt es sich ebenso wie beim Lärmempfinden um subjektive Einschätzungen, die den Wohlklang der Schiffe und Möwen im Hamburger Hafen auf den Punkt bringen. Lüth sprach vom „Orgelton“ der Schiffssirenen und machte deutlich, wie sich die Vielzahl der Einzelklänge in seiner Wahrnehmung zu einem Ganzen, zu einem Konzert zusammenfügte.

Hans Leip veröffentlichte erstmals 1937 den populären Gedichtband „Die (kleine) Hafenorgel“, der eine weite Verbreitung fand.23 In verschiedenen Gedichten verwendete Leip Schiffssirenen und andere Geräusche, um die maritime Atmosphäre zu charakterisieren. Auch er griff auf das Bild der Orgel zurück, etwa in dem Gedicht „Heimweg gegen Morgen“: „Fern dröhnt ein Dampfer, orgelgroß und wild, so unbarmherzig fordernd ungestillt.“24 Die Eindringlichkeit der Orgelmusik samt ihrer religiösen Konnotationen übertrug er auf die maritime Welt und ihre typischen Geräusche. Leip stilisierte die maritime Symbolik bisweilen ins Klischeehafte. Doch auch viele andere Hamburger nahmen die Hafengeräusche als Musik wahr, selbst wenn die wenigen literarischen Beschreibungen für die Gesamtbevölkerung nicht repräsentativ sein können. Dennoch sind diese semantischen Zeichen aussagekräftig, zeugen sie doch von der emotionalen Dimension des Gehörten. Hier existierte ein fließender Übergang zwischen Geräusch und Musik – ein Thema, über das die neueren „Sound Studies“ ganze Bücher füllen können.25 Für Hamburger konnten die Hafenklänge durchaus ein Hafenkonzert darstellen – mit dem immergleichen Stück, allerdings in ständig veränderten Variationen.

Auswärtige Besucher erlebten noch viel mehr den Aufführungscharakter des Hamburger Hafens und „den Zauber dieses hochinteressanten und eigenartigen Welthandelstheaters“, wie es in einem weit verbreiteten Stadtführer hieß.26 Die Hansestadt hatte 1892 eine verheerende Cholera-Epidemie zu verkraften, die den Ruf der Stadt nachhaltig beschädigte und in der Folge eine Fremdenverkehrswerbung überhaupt erst etablierte.27 1899 gründete sich der „Verein zur Förderung des Fremden-Verkehrs in Hamburg“ und versuchte, das angekratzte Image aufzupolieren. Der Hafen wurde in der touristischen Außendarstellung an prominenter Stelle platziert. In dem über hunderttausendfach aufgelegten Wegweiser des Vereins war als Ratschlag für einen Hamburg-Besuch zu lesen: „Wer den Hamburger Hafen in seinem Sonntagskleide sehen und mit allen seinen Reizen geniessen will, der muss ihn an einem klaren, sonnigen Arbeitstage sehen – und es gibt kein überwältigenderes Bild der Arbeit als dieses. Hier scheinen sich alle Geräusche der Welt zu vereinigen zu einer rollenden, surrenden, hämmernden, pfeifenden, stöhnenden Symphonie der Arbeit, und das Heulen der Schiffssirenen klingt darein wie ein wildauffahrender, wahnsinniger Wuthschrei der unterjochten Naturkraft.“28

7![]()

Für die Touristen wurden besondere Formate entwickelt, um den Hafen aus nächster Nähe kennenlernen zu können. Dies war vor allem die Hafenrundfahrt privater Anbieter, bei der auf kleinen Booten (Barkassen) die verschiedenen Hafenbecken vom Wasser aus betrachtet werden konnten und so ein besonderes Gefühl für die Größe der Hafenanlagen und der „Ozeanriesen“ entstand.29 Auf diesen Rundfahrten konnten aus nächster Nähe die Geräusche von Schiffen wahrgenommen werden, die – wie beispielsweise die Stimmen der Besatzung – ansonsten kaum zu vernehmen waren. Der Hamburger Senat schuf im frühen 20. Jahrhundert ein Ensemble an den Landungsbrücken, das neben seiner verkehrstechnischen Bedeutung auch explizit eine touristische Funktion haben sollte. Die Landungsbrücken wurden von 1907 bis 1909 vergrößert und boten seitdem auf einer Breite von rund 400 Metern eine Aussichtsplattform für den Blick auf den Hafen. Die erneuerte Anlage wirkte wie ein Freilichttheater, von dem aus die Bühne des Hafens gut überblickt und abgehört werden konnte.30 Hans Harbeck schrieb 1930 in dem ersten alternativen Hamburg-Führer, der Fremde gebe „sich ganz dem Rausch des sinnverwirrenden Erlebnisses hin“.31 Dies mag ein wenig übertrieben gewesen sein; auf Besucher wirkte der Hafen mit seinen visuellen und akustischen Eindrücken jedoch sehr imposant.

Frühe Hamburg-Werbung mit Hafenszene, Bismarckdenkmal und anderen Sehenswürdigkeiten (1909)

(aus: Franz Harmsen [Hg., unter dem Protektorate des Vereins zur Förderung des Fremden-Verkehrs in Hamburg], Illustriertes Album-Werk „Hamburg“, Hamburg o.J. [1909], S. VI)

Zum Hamburger Hafen gehörten nicht nur die Hafenbecken, sondern auch die angrenzenden Stadtviertel. Als besonders typisches Hafenviertel entwickelte sich St. Pauli, das sich außerhalb der Befestigungsanlagen befand und bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wegen der leicht erhöhten Lage „Hamburger Berg“ genannt wurde. In St. Pauli entstand eine hafenstädtische Infrastruktur mit vielen Bordellen, Kaschemmen und sonstigen Amüsierbetrieben. 1892 hieß es in einer Beschreibung des Viertels: „Wer zuerst einmal in dieses vielgestaltige Getriebe hineintaucht, der glaubt, ein Hexensabath sei angebrochen, eine Fata Morgana spiegele sich in seinem Auge. Denn sinnbetörend ist der Lärm, das Getöse, das Durcheinander tausender Töne, blendend und verwirrend das Chaos von Farben, Bildern und Erscheinungen. Kritik und guter Vorsatz stehen hier entwaffnet. Ehe man sich`s versieht, hat Einen die Fluth erfaßt, und von ihr gehoben, getragen, schwimmt man dahin durch das Meer jauchzender Freude, Narrheit, Sünde und Uebermuth.“32

8![]()

St. Pauli – wie das Hafenviertel insgesamt – war eine Kontaktzone, in der das Fremde und die Fremden sich mit der Stadtbevölkerung vermischten und einen ganz eigenen Mikrokosmos herstellten. Oft wurde St. Pauli sogar als „ein Stück Ausland“ porträtiert: „Wer früher über die Reeperbahn in die Große Freiheit einbog, fühlte sich versetzt in die Hafenromantik fernöstlicher Städte, mit ihrem Zwielicht, ihren seltsamen Gerüchen, ihrem Lärm und ihrem Tand, kurz, in eine besondere, exotische Atmosphäre.“33 Viele fremde Sprachen auf den Straßen schufen auch akustisch eine internationale Atmosphäre.

Im Vergnügungsbetrieb von St. Pauli, der sich im 20. Jahrhundert zunehmend vom Hafenviertel zum großstädtischen Vergnügungsviertel verschob, waren bürgerliche Konventionen aufgehoben. Inmitten eines protestantisch geprägten Raums entstand eine unmoralische Insel, auf der das Gesetz „Ruhe ist die erste Bürgerpflicht“ außer Kraft gesetzt war. Im Gegenteil, Lärm und lautes Auftreten fielen hier kaum auf und charakterisierten „das lärmende St. Pauli“ überhaupt erst.34 Die Uhrzeiten spielten dabei kaum eine Rolle: „Orchesterklänge sind morgens um sechs nicht überraschender als nachts um zwei oder mittags um zwölf.“35

Die erheblichen Zerstörungen durch den alliierten Bombenkrieg und den „Feuersturm“ von 1943 stellten die Hamburger auf die Probe und markierten eine Zäsur. Wolfgang Borchert schrieb 1949: „Hamburg! Das ist mehr als ein Haufen Steine, Dächer, Fenster, Tapeten, Betten, Straßen, Brücken und Laternen. Das ist mehr als Fabrikschornsteine und Autogehupe – mehr als Möwengelächter, Straßenbahnschrei und das Donnern der Eisenbahnen – das ist mehr als Schiffssirenen, kreischende Kräne, Flüche und Tanzmusik – oh, das ist unendlich viel mehr.“36 Neben den Dingen und den Klängen bestehe Hamburg aus dem unbedingten Willen seiner Bewohner, einem Lebenswillen, der die geliebte Heimat trotz aller Widrigkeiten wiederaufbauen wolle und müsse. Die von Borchert erwähnten vertrauten Klänge erscheinen als Sound aus einer guten Zeit, und die Geräuschkulisse des Hafens diente alsbald als akustischer Gradmesser der sehnlichst erwünschten Normalisierung in der Nachkriegszeit. In einem weit verbreiteten Hamburg-Führer hieß es 1965 über die Werften: „Auf den weiten Geländen, die Tausenden Arbeit und Brot geben, dröhnen Tag und Nacht die Niethämmer, blitzen die weißbläulichen Lichter der Schweißer. Die riesigen Helligen und Docks – in den ersten Jahren nach dem Kriege noch ein menschenleeres, stumm ragendes Mahnmal der Zerstörung – sind heute wieder erfüllt vom brausenden Lärm der Maschinen und dem Gewimmel rastlos tätiger Männer.“37

9![]()

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts veränderte sich die Seeschifffahrt und mit ihr auch der Hafenbetrieb deutlich. Motorschiffe ersetzten nun Dampfschiffe, und seit den späten 1960er-Jahren wurden diese wiederum sukzessive von Containerschiffen verdrängt.38 Die Periodisierung der Schifffahrtsgeschichte und -technik lässt sich zwar nicht direkt auf die Geräuschkulisse des Hafens übertragen, kann jedoch als grober Maßstab dienen. Dampfschiffe lösten Segelschiffe in den Jahrzehnten zwischen 1850 und 1880 ab, und sie ließen auch die Geräusche im Hafen anschwellen. Motorschiffe verwandelten seit der Mitte des 20. Jahrhunderts die Hafenklänge nicht so deutlich; auch sie verfügten über Schiffssirenen und machten davon im Hafen Gebrauch. Die Containerisierung seit den späten 1960er-Jahren revolutionierte die Schifffahrt und trennte den Hafenbetrieb vollends von der Stadt ab. Containerschiffe wirkten mit ihrem Modularsystem nüchtern, kühl und steril. Als Reaktion darauf setzte seit den 1980er-Jahren eine Romantisierung der Schifffahrt (und der Häfen) ein. Segelschiffe und „Windjammerparaden“ sind seitdem zu einer gewissen Mode geworden und symbolisieren einen harmonischen Umgang mit der Natur.

Diese nur knapp skizzierten technischen Neuerungen reduzierten den vormals so lebendigen Schiffsverkehr im Hamburger Hafen; dennoch blieben Seeschiffe aus unmittelbarer Innenstadtnähe sichtbar und manchmal auch hörbar. Trotz aller gesellschaftlichen und technischen Veränderungen bewahrte die Hamburger Bevölkerung eine hafenstädtische Identität, obwohl im Laufe des 20. Jahrhunderts immer weniger Menschen direkt mit dem Hafen beruflich verbunden waren. Er hatte sich jedoch fest in das lokale Selbstverständnis eingeschrieben, und seine zentrale Bedeutung wurde mit massenmedialen und massenkulturellen Darstellungen geradezu eingetrichtert. Auch für die akustische Wahrnehmung waren massenkulturelle Produkte wie Filme, Schlager und Radiosendungen außerordentlich wichtig.

2. Die Geräusche des Hafens in Massenmedien und Massenkultur

Wie bei der „technischen Reproduzierbarkeit“ von Bildern veränderte die akustische Reproduzierbarkeit die Wahrnehmung von Geräuschen und Musik. Mit der Verbreitung des Phonographen und des Grammophons in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg sowie der Durchsetzung des Tonfilms Ende der 1920er-Jahre gewann die akustische Ebene einen zentralen Platz in der Massenkultur.39 Die neuen medialen Darstellungsformen schärften die Sinne und ermöglichten ein audiovisuelles Verständnis, das insbesondere vom Film als dem kulturellen Leitmedium des 20. Jahrhunderts beständig trainiert und verfeinert wurde. Die Simultaneität von Bild und Ton hatte es selbstverständlich auch zuvor schon gegeben; allerdings hatte sie sich auf Metropolen, Bahnhöfe und eben auch Häfen und Aufführungsplätze wie Theaterhäuser konzentriert.

10![]()

Die intensive emotionale Wirkung audiovisueller Produkte lag nicht zuletzt an der Musik, die Filmen beigegeben oder als Filmmusik eigens komponiert wurde. Wie der Film veränderte auch das Abspielen aufgezeichneter Musik die menschliche Sinneswahrnehmung. Diese Musik schien raumlos und damit fast überall verfügbar zu sein. In den 1920er-Jahren führte dies zu einer regelrechten „Tanzwut“, wie sich einige Zeitgenossen nicht nur in St. Pauli mokierten, da nun auch kleinere Räume ohne Kapelle zum Tanzen genutzt werden konnten, was die bisherige Ordnung im Nachtleben spürbar veränderte.40

Als ein weiteres neues Medium etablierte sich das Radio in den 1920er-Jahren und erlangte schnell eine massenhafte Verbreitung.41 Es brachte Musik, Stimmen und Klänge in die eigenen vier Wände und blieb bis zu seiner Ablösung durch das Fernsehen in den 1960er-Jahren die zentrale Quelle für Unterhaltung und Information. Die Frühphase des Radios war geprägt von Experimenten und dem Ausprobieren verschiedener Formate. Ein herausragendes Beispiel hierfür liefert das „Hamburger Hafenkonzert“ der 1924 gegründeten Nordischen Rundfunk AG (NORAG).42 Deren Intendant Hans Bodenstedt soll einen Mitarbeiter im Mai 1929 mit folgenden Worten beauftragt haben: „Schaffen Sie etwas ganz Neues, eine Sendung, die nach Teer und Tang riecht, eine Sendung, in der die See zu den Hörern spricht, die See und die Männer, die sich ihr verschrieben haben. Nutzen Sie alle Möglichkeiten, die Ihnen die Technik bietet. Stellen Sie die Technik vor neue Probleme. Kurz und gut: Schaffen Sie eine einmalige Sendung für den frühen Sonntagmorgen.“43

Eine Sendung des „Hamburger Hafenkonzerts“ im Jahr 1935 mit „Käpp’n Hase“ und Kurt Esmarch

(NDR Presse und Information)

Die technischen Möglichkeiten bestanden in dem neuen Format der Live-Sendung, die direkt von Hamburger Seeschiffen aus gesendet wurde und damit eine bis dahin unbekannte Direktheit erzielte. Am 29. Juni 1929 wurde die neue Sendung erstmals vom Dampfschiff „Antonio Delfino“ im Hamburger Hafen ausgestrahlt und hatte seitdem einen festen Sendeplatz am Sonntagmorgen. Nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass für die Radioübertragung vor allem Blasmusik gut geeignet war, da Orchestermusik bei den ersten Ausstrahlungen unvorteilhaft klang. Generell wurde Unterhaltungsmusik mit maritimem Einschlag gespielt – ein Thema, das seit den 1920er-Jahren in Schlagern gern verwendet wurde, da viele damit Freiheit, Fernweh und Sexualität assoziierten.44 Ein weiteres Erfolgsrezept bestand in der Mischung aus Musik- und Wortbeiträgen. Der erste Sprecher Kurt Esmarch führte während der Sendung Gespräche mit Personen aus der Welt der Schifffahrt und konnte der Hörerschaft sehr lebendig Anekdoten und eigene Erlebnisse vermitteln.

11![]()

Wie sehr das „Hafenkonzert“ und die bisweilen übertragenen Hafengeräusche aus Hamburg Heimatgefühle wecken konnten, dokumentiert die Aussage des Funkers Carl W. Ehlerding, der um 1930 auf seinem Schiff im Roten Meer folgende Geräusche aus dem Funk vernahm: „Aus dem Gewirr, Gewimmer, Gekrächze und Geflöte der Morsezeichen kam plötzlich das Brüllen einer Dampfpfeife, kamen Menschenstimmen, Hafengeräusche – die Geräusche meines, unseres Heimathafens, der mehr als 2.500 Meilen hinter uns lag. Mann, mir wurde sehr eng um die Halskrause.“45

Über den Deutschen Kurzwellensender wurden ausgewählte Sendungen wie das „Hafenkonzert“ in alle Welt ausgestrahlt und konnten somit auch von Hamburgern wie Ehlerding gehört werden. Die vertraute Geräuschkulisse ihres „Heimathafens“ versetzte manchen als besonders hart und männlich geltenden Seemann in eine emotionale Stimmung.46 Der Klang des Hafens steigerte die Vorfreude auf ein Wiedersehen mit Familie und Freunden. Esmarch erklärte den großen Erfolg der Sendung explizit damit, dass sie eine „Brücke zur Heimat“ für Seeleute bilde und ein „Gefühl der Gemeinschaft“ vermittle.47 Dieses beschränke sich nicht auf Seeleute, hieß es in einer anderen Publikation: „Das sonntägliche Hafenkonzert war Treffpunkt der Deutschen in aller Welt.“48 Das mag übertrieben gewesen sein, doch die Weite der Ozeane und das Gefühl des gleichzeitigen Erlebens entfalteten sicher eine emotionale Wirkung. „Ein Hörer aus Tokio schrieb vergnügt, er habe gerade beim Nachmittagstee gesessen, als die Sirenen eines Dampfers, der tausend Meilen entfernt im Hamburger Hafen lag, aus seinem Lautsprecher grüßend dröhnten.“49

Den Machern der Sendung fiel schnell auf, dass das Format und die maritimen Themen nicht nur bei Hamburgern sehr gut ankamen, sondern auch und gerade Binnenlandbewohner faszinierten.50 Die leichte und unterhaltsame Art des „Hamburger Hafenkonzerts“ bot einen Imaginationsraum, in dem Bilder der Ferne und eine touristische Sehnsucht miteinander verschmolzen. In der Phase vor dem Massentourismus der Nachkriegszeit beflügelten Schiffe und ihre Sirenen, die den Aufbruch in eine unbestimmte Ferne verkündeten, die Phantasie sehr direkt.

12![]()

Im Jahr der Erstausstrahlung des „Hafenkonzerts“ sinnierte der Leiter der 1922 eingerichteten Staatlichen Pressestelle, Alexander Zinn, in einem umfangreichen Positionspapier über die Fremdenverkehrswerbung in Hamburg und ihre Verbesserungsmöglichkeiten. St. Pauli besitze längst nicht mehr „den Hafenstadtcharakter“ vergangener Zeiten, doch sei in der Öffentlichkeit fälschlich immer noch das Bild verbreitet, die Reeperbahn und Umgebung seien ein unsicheres Pflaster mit einer Vielzahl von „Verbrecherkellern“ und „Opiumhöhlen“.51 In den 1920er-Jahren professionalisierte Hamburg wie viele andere Großstädte seine Fremdenverkehrswerbung, um mehr Besucher anzulocken und die „Marke Hamburg“ zu profilieren. Ende der 1920er-Jahre breiteten sich die Slogans „Tor zur Welt“ (für den Hamburger Hafen) und „Ankerplatz der Freude“ (für St. Pauli) rasch aus, da sie genau diesem Zeitgeist entsprachen.52 Das „Hamburger Hafenkonzert“ reihte sich vorzüglich in solche Bestrebungen ein. Es bediente verschiedene Wünsche und Sehnsüchte von Seeleuten, Hamburgern oder „Landratten“. Wie groß und wie nachhaltig der Erfolg dieser Sendung aus der Frühphase des Rundfunks ist, zeigt die Tatsache, dass sie bis zum heutigen Tag existiert – als älteste noch ausgestrahlte Live-Sendung der Welt.53

Als ein wichtiges Medium für die Darstellung des Hamburger Hafens etablierte sich bereits im frühen 20. Jahrhundert auch der Film. Die vielen unterschiedlichen Schiffe und Barkassen boten bereits in der Pionierphase des Films ein sehr bewegtes Bild. Frühe Beispiele wie der kurze Stummfilm „Ein Matrosenabenteuer in Hamburg“ (1909) von Oskar Messter bedienten populäre Vorstellungen von der Seefahrt. Gezeigt wurde in diesem Fall die Ankunft eines Seemanns in Hamburg, wo er von seiner Liebsten freudig begrüßt wird.54 In der filmischen Darstellung Hamburgs kristallisierte sich schnell heraus, dass St. Pauli als großstädtisches Hafenviertel besonders attraktiv war. Angesichts der beachtlichen Zahl der Filme spricht der Filmhistoriker Michael Töteberg sogar von einem eigenen St. Pauli-Genre.55

Bei den Stummfilmen über Hamburg als Hafenstadt mussten die Bilder für sich sprechen; angesichts der Eindringlichkeit des audiovisuellen Erlebnisses des Hafens in der Realität waren die Zuschauer aufgefordert, die entsprechenden Geräusche des Hafens gedanklich hinzuzufügen. Mit dem Tonfilm eröffnete sich die Möglichkeit, die Klänge der Schifffahrt und des Hafens einzufangen und die Bilder damit zu unterlegen. Schnell entwickelte sich die Kom-bination von Bildern des Hamburger Hafens mit entsprechenden Geräuschen zu dem filmischen Synonym der Stadt. Doch wie wurden die Hafengeräusche eingesetzt, und für welche Aussagen standen sie?

13![]()

Angesichts der Vielzahl der Hamburg-Filme kann hier lediglich eine kleine stichprobenartige Auswahl genannt werden. Der Film „Razzia in St. Pauli“ (1932) von Werner Hochbaum führte in das Milieu St. Paulis ein, ohne die sattsam bekannten Klischees zu reproduzieren.56 Siegfried Kracauer, renommierter Filmkritiker der „Frankfurter Zeitung“, lobte den Film für seine ungewöhnliche und emphatische Perspektive: „Und der Gewinn davon ist der, daß das Hamburg des Hafens, der Reeperbahn und der verdächtigen Kneipen hier nicht in konventionellen Abkürzungen vorüberzieht, wie sie die üblichen Ansichtskarten bieten, sondern mit Entdeckerlust und sachlicher Leidenschaft beobachtet, gestellt und montiert wird.“57 Hochbaum entwarf eine Binnensicht auf den Stadtteil und seine Menschen. Zu Beginn des Films fährt die Kamera über den Hafen und gibt seine typischen Geräusche wieder. Kurz danach werden Hafenarbeiter auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz gezeigt. Die Geräusche sollen die Arbeitswelt an der Wasserkante charakterisieren; eine „Symphonie der Arbeit“ führt der Film jedoch beileibe nicht auf. Hochbaum verdeutlichte vielmehr die Normalität und den Arbeitstrott des Alltags mit seinen Entbehrungen und Wiederholungen.

Während der NS-Zeit erhielt der Hamburger Hafen hingegen eine politische Repräsentationsaufgabe. Als eine von insgesamt fünf „Führerstädten“ sollte die Hansestadt als das maritime „Tor zur Welt“ den nationalsozialistischen Machtanspruch gegenüber dem Ausland symbolisieren. In diesem Zusammenhang erhielt der Tourismus eine wichtige politische Funktion, sollte er doch Ausländern im nationalsozialistischen Deutschland eine vermeintliche Normalität abseits der „Greuelpropaganda“ über Juden- und Rassenpolitik vor Augen führen. Im Inland wollte die NS-Propaganda der „Volksgemeinschaft“ mittels des Tourismus neben der eingeforderten Arbeitsleistung auch den (zukünftigen) Konsum verheißen. Ein Hauptbestandteil dieses Programms waren die KdF-Seereisen, die weniger den „deutschen Arbeiter“ als vielmehr NS-Funktionäre nach Madeira oder Norwegen brachten.58 Um die Verfügbarkeit dieser Reisen für jedermann zu unterstreichen, zeigten die Berichte zu Beginn zumeist ausführlich den Hamburger Hafen, in dem tatsächlich viele der Seereisen starteten und endeten.

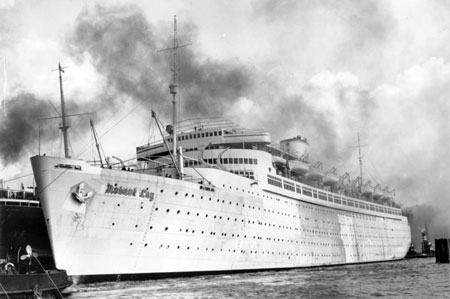

Das KdF-Schiff „Robert Ley“ am 16. März 1939 im Hamburger Hafen vor seiner „Jungfernfahrt“

(Bundesarchiv, Bild 147-1215, Foto: Haine; Wikimedia Commons, Bundesarchiv Bild 147-1215, Kdf-Schiff „Robert Ley“, CC BY-SA 3.0 DE)

Der Propagandafilm „Schiff ohne Klassen“ (1938) inszenierte beispielsweise die erste Atlantikreise der „Wilhelm Gustloff“ – neben der „Robert Ley“ das Flagschiff der KdF-Seereisen – und zeigte die Vorbereitungen zum Auslaufen aus dem Hamburger Hafen. Die Hafengeräusche stimmten die Zuschauer auf die Abreise ein und vermittelten ein Gefühl der Vorfreude. Das pulsierende Arbeitsleben im Hafen mit seinen unterschiedlichen Geräuschen stellte einen Kontrast zum Urlauberschiff „Wilhelm Gustloff“ her, auf dem die Passagiere gespannt den Beginn ihrer Reise erwarteten. Der Klang der Sirene der „Gustloff“, ihr Zeichen zum Auslaufen, symbolisierte in jenem kurzen Moment das gesamte propagandistisch inszenierte Urlaubsprogramm mit seinem Höhepunkt: der Seereise.

14![]()

Eine weitere Gruppe stellten Werbefilme wie „Ich war in Hamburg“ (1929) oder der Kosmos-Film „Hamburg. Deutschlands Tor zur Welt“ (1936) dar, die im Auftrag des Fremdenverkehrsvereins den Tourismus ankurbeln sollten.59 1938 produzierte Walter Ruttmann im Auftrag der Ufa „Weltstraße See – Welthafen Hamburg“, einen 15-minütigen Werbefilm, der Hamburg als international bedeutenden Umschlagplatz porträtierte und den Hafen und seine besondere Klanglandschaft festhielt. Besonders wirkungsvoll waren jedoch Spielfilme mit Hamburg-Bezug, auch wenn sie nicht unbedingt den Hamburger Hafen ins Zentrum stellten. Zum personifizierten Inbegriff des maritimen Hamburg-Films avancierte Hans Albers, der mit seiner nuscheligen Stimme in Tonfilm und Schlagern einen ganz eigenen Sprechstil entwickelte. Eine seiner Paraderollen wurde diejenige des gescheiterten und alkoholkranken Seemanns Hannes Kröger in „Große Freiheit Nr. 7“ (1943/44) von Helmut Käutner.60 Der Film fängt mit einer Schiffssirene an, die die Musik überblendet und damit gleich zu Beginn das maritime Thema vorgibt. Die Sirene und der anschließende Blick über den abendlichen Hafen sollen die populären Bilder vom Fernweh und dem hafenstädtischen Leben erzeugen. Hier reicht ein einziger Klang, um die bekannte Assoziationskette in Gang zu setzen, die dann auch bildlich übernommen wird, wenn die Kamera in das nachgestellte St. Pauli bei Nacht überschwenkt.

In der Spätphase seiner Karriere nagelten die Regisseure Albers auf die klischeehafte und bis zur Ermüdung wiederholte Rolle des alten „Fahrensmannes“ fest und engagierten ihn für Hauptrollen in zumeist minderwertigen Streifen. Solche Filme waren beispielsweise „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ (1954) und „Das Herz von St. Pauli“ (1957), in denen Schifffahrtsromantik, St. Pauli-Milieu und Klamauk gemischt wurden. Die typischen Hafengeräusche durften dabei nicht fehlen, da sie in das maritime Thema oft überhaupt erst einführten. „Das Herz von St. Pauli“ beginnt ebenso wie „Große Freiheit Nr. 7“ mit einer Kamerafahrt durch den Hamburger Hafen. Mit einem solchen Intro und vorangestellter Schiffssirene hatte sich ein festes Muster für Hamburg-Filme herauskristallisiert. Die Wirkung dieser Streifen auf die Hamburger selbst mag begrenzt gewesen sein; eine touristische Wirkung entfalteten sie jedoch ohne Zweifel, da das maritime Image Hamburgs auch durch die Geräusche des Hafens im Gedächtnis der Westdeutschen gefestigt wurde.

15![]()

In der Nachkriegszeit ließ die seemännische Prägung Hamburgs kontinuierlich nach, und auch das Stadtmarketing bewarb Hamburg nun vor allem als moderne Großstadt. Dennoch war das maritime Image weiterhin fest im Bewusstsein der Deutschen verankert, wie repräsentative Umfrageergebnisse seit 1960 aufzeigen.61 Filme trugen maßgeblich dazu bei, dass Hamburg mental mit der Schifffahrt verknüpft blieb – und die Hafengeräusche dienten als akustische Bedeutungsträger, die mit verschiedenen Assoziationen verbunden werden konnten.

Die Geräuschkulisse des Hamburger Hafens verstärkte die Bindung der einheimischen Bevölkerung an ihre Stadt und wurde im Wechselspiel mit populären Bildern Hamburgs wie dem Schlagwort vom „Tor zur Welt“ zugleich in der Tourismuswerbung eingesetzt. In Hamburg hat die Geräuschkulisse des Hafens maßgeblich dazu beigetragen, eine maritime Identität aufrechtzuerhalten, obwohl heute fast keine Sailors mehr in St. Pauli an Land gehen. Die Schiffssirenen erinnerten beständig an das „Herz“ und die „Lebensader“ der Stadt, weshalb die Hafengeräusche nicht als „Lärm“, sondern eher als „Musik“ empfunden wurden. In Hamburg hatte die Heimat einen besonderen Klang, der sich von vielen anderen Städten abhob. Die Sirenen schufen eine Gefühlswelt, die im Gegensatz zur von Alain Corbin untersuchten „Sprache der Glocken“ als modern und urban definiert wurde. Hamburg-Besucher waren fasziniert vom audiovisuellen Gesamterlebnis des Hamburger Hafens. Sie frönten dem Fernweh, das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nur von den Allerwenigsten befriedigt werden konnte. Das Zusammenwirken von Bildern und Tönen im Hamburger Hafen übte eine große Anziehungskraft aus und lässt den Schluss zu, dass die akustische kaum von der visuellen Geschichte isoliert werden kann. Zudem vervielfältigten Massenmedien und Massenkultur die Klänge im 20. Jahrhundert und müssen deshalb in der historischen Analyse unbedingt berücksichtigt werden.

Lassen sich die hier beschriebenen Ergebnisse auf andere Hafenstädte übertragen, oder gelten sie nur für Hamburg? Meine These ist, dass die Wirkung von Hafengeräuschen stark von der geographischen Lage eines Hafens und von den jeweiligen Selbstbildern einer Stadt abhängt. Bedeutende Häfen existieren viele, doch nicht jede Stadt mit einem wichtigen Hafen entwickelte auch eine hafenstädtische Identität. Hafengeräusche verstärkten in Städten wie Rotterdam, Liverpool und eben auch Hamburg den Diskurs über die eigene Identität. In Großstädten wie London und New York gab es zwar ebenfalls sehr pulsierende Häfen; sie machten aber nur einen Bruchteil des Selbstbildes dieser modernen Metropolen aus. In New York wurden Ende des 19. Jahrhunderts etwa Beschwerden über die Signalhörner von Dampfschiffen in Manhattan laut,62 was für Hamburg fast undenkbar gewesen wäre. Interessant wäre schließlich die Frage nach der Wahrnehmung von Hafengeräuschen außerhalb der westlichen Welt. Hier ließen sich wahrscheinlich ganz andere inhaltliche Bezüge nachweisen, zum Beispiel die Verknüpfung der Signale von Dampfschiffen mit kolonialer Herrschaft. Hafengeräusche besitzen keine feste, gleichsam natürliche Bedeutung, sondern erhalten ihren Sinn je nach Kontext zugeschrieben.

1 Zit. nach: Hans Albers – Geschichten und Anekdoten, online unter URL: http://www.der-blonde-hans.de/albers07.htm

2 Zur Biographie siehe Michaela Krützen, Hans Albers. Eine deutsche Karriere, Weinheim 1995; Matthias Wegner, Hans Albers, Hamburg 1995; zeitgenössisch: Hans Kafka, Hans Albers. Das Märchen einer Karriere, Wien 1931.

3 Siehe Daniel Morats Einleitung zu diesem Heft.

4 Vgl. u.a. Gerhard Paul (Hg.), Visual History. Ein Studienbuch, Göttingen 2006; ders. (Hg.), Das Jahrhundert der Bilder, 2 Bde., Göttingen 2008/09.

5 Peter A. Coates, The Strange Stillness of the Past: Toward an Environmental History of Sound and Noise, in: Environmental History 10 (2005), S. 636-665.

6 Vgl. u.a. Michael Toyka-Seid, Die Stadt und der Lärm. Aspekte einer modernen Beziehungsgeschichte, in: Georg G. Iggers u.a. (Hg.), Hochschule – Geschichte – Stadt. Festschrift für Helmut Böhme, Darmstadt 2004, S. 307-318; Klaus Saul, Wider die „Lärmpest“. Lärmkritik und Lärmbekämpfung im Deutschen Kaiserreich, in: Dittmar Machule/Olaf Mischer/Arnold Sywottek (Hg.), Macht Stadt krank? Vom Umgang mit Gesundheit und Krankheit, Hamburg 1996, S. 151-192; Peter Payer, „Großstadtwirbel“. Über den Beginn des Lärmzeitalters, Wien 1850–1914, in: Informationen zur modernen Stadtgeschichte Nr. 2/2004, S. 85-103.

7 Dt.: Alain Corbin, Die Sprache der Glocken. Ländliche Gefühlskultur und symbolische Ordnung im Frankreich des 19. Jahrhunderts, Frankfurt a.M. 1995.

8 Alain Corbin, Meereslust. Das Abendland und die Entdeckung der Küste 1750–1840, Berlin 1990, S. 239.

9 Siehe dazu Heide Gerstenberger/Ulrich Welke, Vom Wind zum Dampf. Sozialgeschichte der deutschen Handelsschiffahrt im Zeitalter der Industrialisierung, Münster 1996.

10 Hans Satow, Von der Wasserkante. Bilder vom Leben und Treiben an der Wasserkante und von ihrem Wesen. Für die Jugend und das Volk, Reutlingen 1911, S. 102.

11 Heinrich Flügel, Die deutschen Welthäfen Hamburg und Bremen, Jena 1914, S. 132.

12 Ebd., S. 366.

13 Aug[ust] Meyer, Bilder aus dem Hamburger Hafen, Hamburg 1899, S. 8. (Als „Donkeys“ wurden Hilfskessel auf Schiffen bezeichnet, die während der Liegezeit im Hafen Dampf für den Betrieb von Winden etc. lieferten.)

14 Hermann Rasch, Der Schutz der Nachbarschaft gewerblicher Anlagen in Hamburg, Hamburg 1911, S. 54, charakterisiert die Einführung des Schweißverfahrens als „eine wesentliche Erleichterung“, da der Arbeitslärm damit beträchtlich reduziert werden könne.

15 Vgl. Rüdiger Schütt, Dichter gibt es nur im Himmel. Leben und Werk von Hans Leip – Biographie und Briefedition 1893–1948, Hamburg 2001.

16 Hans Leip, Hamburg, Bielefeld 1934, S. 4.

17 Ebd., S. 11.

18 Michael Grüttner, Arbeitswelt an der Wasserkante. Sozialgeschichte der Hamburger Hafenarbeiter 1886–1914, Göttingen 1984; Jürgen Rath, Arbeit im Hamburger Hafen. Eine historische Untersuchung, Hamburg 1988.

19 Leip, Hamburg (Anm. 16), S. 5.

20 Erich Lüth, Viele Steine lagen am Weg. Ein Querkopf berichtet, Hamburg 1966, S. 14.

21 Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur Kunstsoziologie, 3. Aufl. Frankfurt a.M. 1969, S. 7-63, bes. S. 16, S. 18, S. 23, S. 29.

22 Ebd., S. 18.

23 Hans Leip, Die kleine Hafenorgel. Gedichte und Zeichnungen, Hamburg 1937; ders., Die Hafenorgel. Gedichte und Zeichnungen, 3., verm. Aufl. Hamburg 1948. Weitere Auflagen folgten 1963, 1964, 1965, 1973, 1977, 1981.

24 Leip, Die kleine Hafenorgel (Anm. 23), S. 8.

25 Vgl. Holger Schulze (Hg.), Sound Studies. Traditionen – Methoden – Desiderate. Eine Einführung, Bielefeld 2008.

26 Verein zur Förderung des Fremden-Verkehrs in Hamburg, Wegweiser durch Hamburg und Umgebung, 5., verbesserte u. verm. Aufl. Hamburg 1907, S. 3.

27 Richard Evans, Tod in Hamburg. Stadt, Gesellschaft und Politik in den Cholera-Jahren 1830–1910, Reinbek bei Hamburg 1990.

28 Wegweiser durch Hamburg (Anm. 26), S. 41 (Hervorhebungen im Original).

29 Siehe dazu die Unterlagen im Staatsarchiv (StA) Hamburg, 371-8 III, S VI C 3.17; Führer. Grosse Hafenrundfahrt, Hamburg 1929.

30 Fremdenverkehrsverein Hamburg (Hg.), Elbtunnel und St.-Pauli-Landungsbrücken. Ihr Wesen und ihre Bedeutung, Hamburg 1928.

31 Hans Harbeck, Das Buch von Hamburg (Was nicht im „Baedeker“ steht, Bd. VIII: Hamburg), München 1930.

32 August Trinius, Hamburger Schlendertage, 2 Bde., Minden i.W. 1892, Bd. 1, S. 44.

33 St. Pauli im Licht. Pläne für die Reeperbahn, in: Deutsche Allgemeine Zeitung, 23.7.1939.

34 Ludwig Jürgens, Sankt Pauli. Bilder aus dem glücklichen Leben, Hamburg 1930, S. 15.

35 Ebd., S. 4.

36 Wolfgang Borchert, Hamburg, in: ders., Das Gesamtwerk. Mit einem biographischen Nachwort von Bernhard Meyer-Marwitz, Hamburg 1949, S. 95-98, hier S. 95.

37 Hamburg – Tor zur Welt. Ein Bildband. Einleitung von E.A. Greeven, 8. Aufl. Hamburg 1965, S. 10. (Als „Helligen“ werden die Baustellen von Werften bezeichnet.)

38 Zur Containerisierung siehe Marc Levinson, The Box. How the Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger, Princeton 2006; zeitgenössisch: Hans Jürgen Witthöft, Container. Transportrevolution unseres Jahrhunderts, Herford 1977.

39 Stefan Gauß, Nadel, Rille, Trichter. Kulturgeschichte des Phonographen und des Grammophons in Deutschland (1900–1940), Köln 2009.

40 Vgl. Notschrift herausgegeben vom Verein der Saalbesitzer von Hamburg und Umgegend von 1895, Tanzwut oder wahres Vergnügen? Die kulturellen und wirtschaftlichen Folgen der unbeschränkten Tanzerlaubnis und ihre Entwicklung seit 1925. Denkschrift aus Anlaß der Tagung des Bundes der Saal- und Konzertlokalinhaber Deutschlands e.V. in Münster 1932.

41 Siehe allgemein Inge Marszolek/Adelheid von Saldern (Hg.), Radiozeiten. Herrschaft, Alltag, Gesellschaft (1924–1960), Potsdam 1999.

42 Horst O. Halefeldt, Ein Sender für acht Länder: Die NORAG. Regionaler Rundfunk in der Weimarer Republik, in: Archiv für Sozialgeschichte 41 (2001), S. 145-170.

43 Zit. nach: Kurt Grobecker, Das Hamburger Hafenkonzert, Herford 1989, S. 11.

44 Bereits Leip, Hamburg (Anm. 16), S. 11, merkte dazu an, dass die meisten dieser maritim angehauchten Schlager in Berlin produziert wurden und nicht mit echten Seemannsliedern verwechselt werden dürften. Über maritime Schlager der Nachkriegszeit und Interpreten wie Freddy Quinn siehe Rainer Moritz, Und das Meer singt sein Lied, Hamburg 2004.

45 Kurt Esmarch, Mensch und Meer. 25 Jahre Hafenkonzert, Preetz/Holstein o.J. [1964], S. 13.

46 Vgl. auch Timo Heimerdinger, Der Seemann. Ein Berufsstand und seine kulturelle Inszenierung (1844–2003), Köln 2005; zu Geschlechterrollen und Männlichkeitskonstruktion in der Schifffahrt siehe Margaret S. Creighton/Lisa Norling (Hg.), Iron Men, Wooden Women. Gender and Seafaring in the Atlantic World, 1700–1920, Baltimore 1996.

47 Esmarch, Mensch und Meer (Anm. 45), S. 10.

48 „Sie hörn das Hafenkonzert“. Ein Vierteljahrhundert Rundfunk, Hamburg 1955, S. 7.

49 Ebd., S. 6.

50 Vgl. etwa: Hamburger Hafenkonzert, in: Die Woche Nr. 39/1936, S. 4f.

51 Zinn, Hamburgische Werbeprobleme (1929), S. 35, StA Hamburg, 135-1 I-IV, 7770.

52 Siehe Lars Amenda/Sonja Grünen, „Tor zur Welt“. Hamburg-Bilder und Hamburg-Werbung im 20. Jahrhundert, Hamburg 2008; ders., „Ankerplatz der Freude“. Maritime Bilder und Inszenierungen St. Paulis im 20. Jahrhundert, in: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 95 (2009), S. 111-142.

53 Das Internationale Maritime Museum in Hamburg widmete dem „Hafenkonzert“ im Februar und März 2010 eine Sonderausstellung unter dem Titel „Heimat – Hafen – Konzert. Acht Jahrzehnte der Hamburger Radio-Legende“, in der Bild- und Tondokumente aus der Geschichte der Radiosendung zu sehen und zu hören waren.

54 Kurze Angaben zu diesem Film finden sich in: CineGraph – Hamburgisches Centrum für Filmforschung (Hg.), Leinen los! Maritimes Kino in Deutschland und Europa 1912–1957. Vom Stapellauf der „Imperator“ bis zum Untergang der „Pamir“, München 2006, S. 45.

55 Michael Töteberg, Filmstadt Hamburg. Von Hans Albers bis Wim Wenders, vom Abaton zu den Zeise-Kinos: Kino-Geschichte(n) einer Großstadt, Hamburg 1997, S. 184-192, Zitat S. 186.

56 Siehe dazu ebd., S. 72f.

57 Siegfried Kracauer, Auf der Reeperbahn, in: Frankfurter Zeitung, 3.6.1932, zit. nach: ders., Von Caligari zu Hitler. Eine psychologische Geschichte des deutschen Films, 3. Aufl. Frankfurt a.M. 1995, S. 544f.

58 Zu den KdF-Seereisen siehe Claudia Schallenberg, Kdf: „Kraft durch Freude“: Innenansichten der Seereisen, Bremen 2005; zeitgenössisch: Karl Busch (Hg.), Nach den „Glücklichen Inseln“ – Mit KdF.-Flaggschiff „Robert Ley“ nach der farbenprächtigen Welt von Madeira und Teneriffa. Mit einem Geleitwort von Bodo Lafferentz, Reichsamtsleiter der NSG: „Kraft durch Freude“, Berlin 1940 (über den Hamburger Hafen als Ausgangspunkt, „Deutschlands Tor zur Welt“, S. 7). Die politische Dimension des Tourismus im NS-Staat betont Shelley Baranowski, Strength Through Joy. Consumerism and Mass Tourism in the Third Reich, Cambridge 2004.

59 Verkehrswerbung, in: Hamburger Echo, 17.6.1929; Kamera raste hin und her. Der Hamburg-Film stellt sich vor, in: Hamburger Tageblatt, 13.11.1936. Zur Filmwerbung der 1930er-Jahre siehe auch StA Hamburg, 135-1 I-IV, 2074.

60 Vgl. Timo Heimerdinger, „Große Freiheit Nr. 7“. Zur Popularität eines Filmes zwischen Musik, Milieu und Melodramatik, in: Kieler Blätter zur Volkskunde 34 (2002), S. 183-204; Krützen, Hans Albers (Anm. 2), S. 274-281.

61 Institut für Demoskopie, Die Geltung Hamburgs. Ergebnisse einer Repräsentativ-Befragung in der Bundesrepublik, Allensbach am Bodensee 1960, unveröffentlichtes Manuskript, S. 5f.; Hamburg in touristischer Sicht. Ergebnisse einer psychologischen Grundlagenstudie, durchgeführt im Auftrage der Arbeitsgemeinschaft Hamburg-Information von Dipl.-Psych. Ernst-Albert Naether, Studiengruppe für Marktpsychologie, Hamburg, Frühjahr 1971, S. 13, StA Hamburg, 135-1 VI, 1964.

62 Raymond W. Smilor, Toward an Environmental Perspective: The Anti-Noise Campaigne, 1893–1932, in: Martin V. Melosi (Hg.), Pollution and Reform in American Cities, 1870–1930, Austin 1980, S. 135-151, hier S. 141.

![]()