1. Die Anfänge des fordistischen Jahrhunderts in Deutschland

2. Das Rationalisierungsproletariat

3. Die Anschlussfähigkeit des Fordismus an unterschiedliche politische Systeme

4. Taylorismus und Fordismus als Herrschaftstechniken

5. Postfordismus und „neue Produktionskonzepte“

6. Fazit

Automobilausstellung in einem Schaufenster in der Straße Unter den Linden, Berlin, Dezember 1930. Das Auto war damals noch ein Luxusartikel, kein Massenkonsumgut.

(Foto: Agentur Schostal/Deutsches Historisches Museum, Berlin)

Peter F. Drucker, ein in den 1950er-Jahren in den USA und der Bundesrepublik bekannter Fachmann für Organisationsfragen von Wirtschaftsunternehmen, konstatierte in seinem 1949/50 erschienenen Buch „Gesellschaft am Fließband“: „Nichts hat solche Wandlungen im Gesellschaftsgefüge hervorgebracht, wie die Idee der Massenproduktion, die vor rund vierzig Jahren mit dem ersten Modell T von Henry Ford Gestalt gewann.“1 Drucker sah in der Massenproduktion ein „allgemeines Organisationsprinzip gesellschaftlicher Arbeit“2 und verwies dabei nicht nur auf die Industrie, sondern ebenso auf die Landwirtschaft, das Dienstleistungsgewerbe sowie den Militärapparat. Als Schlagwort habe der Fordismus schon zu Fords Zeiten eine globale Dimension besessen.3 Tatsächlich avancierte der Fordismus ab Mitte der 1920er-Jahre zu einem umfassenden Begriff, auch und gerade im deutschsprachigen Raum.

Die folgenden Ausführungen sollen dieses Schlagwort genauer konturieren – mit Schwerpunkt auf dem Produktionsbereich, aber bewusst in Verbindung mit den Kontexten politischer Herrschaft. Zunächst geht es um die Genesis von Taylorismus und Fordismus in Deutschland (1.) sowie um die gravierenden Auswirkungen auf die Zusammensetzung der betroffenen Belegschaften (2.). Sodann wird die Implementierung des Fordismus in unterschiedlichen politischen Systemen betrachtet (3.). Auf dieser Grundlage wird diskutiert, wie fordistische Arbeitszusammenhänge die innerbetrieblichen und teilweise auch überbetrieblichen Macht- und Herrschaftsverhältnisse beeinflussten und welche Resistenzformen die besonders betroffenen Teile der Arbeiterschaft gegen die neuen Produktionsweisen entwickelten (4.). Ein Ausblick auf den so genannten Postfordismus und die „neuen Produktionskonzepte“ (5.) sowie ein Fazit (6.) runden den Beitrag ab.

1. Die Anfänge des fordistischen Jahrhunderts in Deutschland

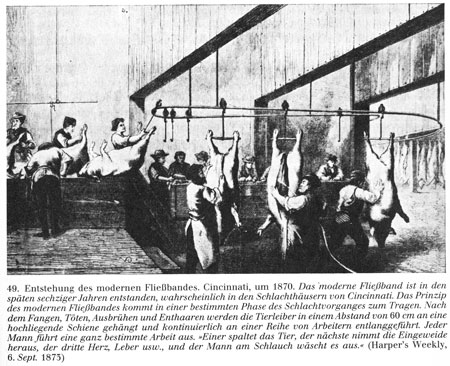

Ein frühes Beispiel für den Einsatz von Fließbändern.

(aus: Sigfried Giedion, Die Herrschaft der Mechanisierung. Ein Beitrag zur anonymen Geschichte, Frankfurt a.M. 1982, Abb. 49)

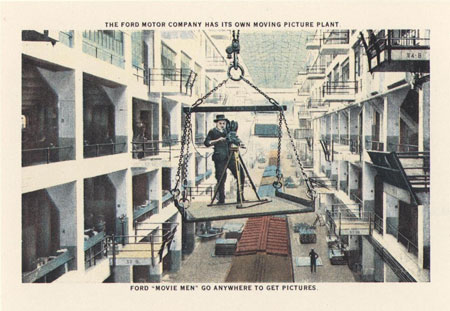

Industrielle Massenproduktion und ihre mediale Darstellung. Zwei Motive der Postkartenserie „A Super-Souvenir from Detroit. Showing 20 Views of the Ford Plant, World’s Largest Manufacturers of Automobiles“, um 1924.

(aus: Regina Bittner [Red.], Zukunft aus Amerika. Fordismus in der Zwischenkriegszeit. Siedlung, Stadt, Raum, Dessau 1995, S. 182, S. 189)

Das seit 1908 produzierte T-Modell von Ford – ein schwarz lackiertes, einfach konstruiertes, bescheiden ausgestattetes Auto, das für 370 Dollar (etwa 8.000 Dollar heutiger Kaufkraft) gehandelt wurde – lief ab 1913 von Bändern, die nach dem Vorbild der Chicagoer Schlachthöfe angelegt worden waren. Diese entstammten ihrerseits einer gegen Ende des 18. Jahrhunderts begonnenen Tradition der Fließbandfertigung und Teilautomatisierung vor allem in der britischen und US-amerikanischen Nahrungsmittelindustrie.4 Auch in Deutschland waren fließbandähnliche Produktionsformen bereits vor 1914 bekannt, etwa in der renommierten Hannoverschen Keksfabrik Bahlsen, wo schon 1905 – also noch vor Ford – erste Fließförderanlagen eingesetzt wurden.5

2![]()

Nicht nur auf der Ebene der Produktionsregime kann man von einem Proto-Fordismus sprechen, einem „Fordismus vor Ford“. Auch der von Ford propagierte „weiße Sozialismus“, seine Vision einer Wirtschaft, in der die Krisen beherrscht werden und der gesellschaftliche Wohlstand ständig wächst, ist älteren Ursprungs; so schwebte bereits den deutschen Kathedersozialisten Ähnliches vor, wenngleich nicht auf der Basis eines Massenkonsums. Vorstellungen einer betriebsübergreifenden, gesamtgesellschaftlichen „Rationalisierung“ fanden dann ab 1914 besonders in kriegsökonomische Gemeinwirtschaftskonzepte Eingang – ein Hinweis darauf, dass der Erste Weltkrieg für die Taylorismus- und Fordismus-Rezeption von eminenter Bedeutung war.

Nach 1918/19 wurde „Rationalisierung“ zu einem geradezu magischen Begriff, wurden die Konzepte Taylors und vor allem Fords in Europa und hier wiederum besonders in Deutschland oft euphorisch diskutiert. Der Erste Weltkrieg hatte alte Gewissheiten zertrümmert, sein Ausgang die gesamte Gesellschaft in eine tiefe Krise gestürzt. Der mörderische Abnutzungskrieg an der Westfront, die Gewöhnung an Millionenmassen von Soldaten, die von Generalstäben hin- und hergeschoben wurden, sowie die Durchsetzung einer quasi-militärisch geführten Wirtschaft und Gesellschaft veränderten Mentalitäten und schufen die Grundlagen für ein Denken in tayloristischen und fordistischen Kategorien. Der erste hoch technisierte Krieg in Europa, der Millionen von Menschen als Soldaten in synchrone Bewegungen zwang, hatte „die Massen in eine menschliche Maschine umgewandelt und den Zug zur Mechanisierung und Rationalisierung beschleunigt“.6

Mit der tayloristischen Stereotypisierung von Arbeitsabläufen wurden nun auch die Fabrikarbeiter zu gesichtslosen „Massen“, zu proletarischen „Heeren“. Der Taylorismus war zwar kein unmittelbares Produkt des Krieges. Aber seine Grundsätze ähnelten den Bewegungsprinzipien des Militärs, wie sie in die europäischen Armeen seit dem 17. Jahrhundert Eingang gefunden hatten und in der Bändigung von Millionenmassen an Soldaten und Arbeitern ab 1914 einen vorläufigen Höhepunkt erreichten.7 Begünstigt wurde die Rezeption des Taylorismus wie des Fordismus außerdem dadurch, dass die Revolution und die linkssozialistischen Aufstandsbewegungen der Jahre 1917 bis 1920 die Identitätskrise der Eliten vertieften und deren Suche nach Konzepten, die eine erfolgreiche Revolutionsprophylaxe versprachen, kräftig stimulierten. Als geradezu konstitutiv erwies sich für das Bürgertum der pejorative Massendiskurs samt der Zielsetzung, die unkalkulierbar erscheinenden proletarischen Massen einzuhegen.8 Die neue, vielfach abgelehnte oder mit Argusaugen betrachtete (Massen-)Demokratie und die ebenfalls misstrauisch beäugte Massenkultur der Weimarer Republik lenkten den Blick nicht zuletzt auf die Betriebe und ihre Ordnungs- und Disziplinierungspotenziale.

3![]()

Weiter verstärkt wurde die Aufnahmebereitschaft für Rationalisierungskonzepte dadurch, dass man sich nach 1918 allerorten am Ende einer ungezügelten Marktwirtschaft glaubte. So rückten die Schlagworte „Organisation“ und „Planung“ ins Zentrum volkswirtschaftlicher und gesellschaftsreformerischer Konzepte unterschiedlicher politischer Lager. Taylorismus und Fordismus bedienten ein solches, auf unbedingte Effizienz orientiertes Bedürfnis. Zudem glaubte man, auf diese Weise die durch den verlorenen Krieg und den Versailler Vertrag erfolgten Einbußen an wirtschaftlichen Handlungsmöglichkeiten und Marktpositionen zu einem Gutteil kompensieren zu können – ein Aspekt, der wesentlich den in Deutschland besonders hochschlagenden Enthusiasmus erklärt, mit dem die Ideen Taylors und vor allem Fords aufgenommen wurden.

2. Das Rationalisierungsproletariat

Die betrieblichen Rationalisierungswellen veränderten die soziale Zusammensetzung der Belegschaften: Ungelernte Frauen und Migranten bildeten fortan die Hauptgruppen des fordistischen Industrieproletariats im 20. Jahrhundert, wenngleich die Automobil- und die Flugzeugindustrie als Kernbranchen des betrieblichen Fordismus Männerdomänen blieben. Im Jahr 1970 waren rund 60 Prozent der ungelernten Arbeitskräfte Frauen und Ausländer. Mehr als jede zweite deutsche Arbeiterin führte eine ungelernte Beschäftigung aus, während es bei den deutschen Männern nur jeder fünfte war.9 Verglichen mit dem Jahr 1925 zeigt sich, dass bei den Männern der Anteil der Ungelernten von 34 auf 20 Prozent sank, während dieser Anteil bei den Frauen in etwa gleich blieb.10

Durch die geplante oder tatsächlich erfolgte Einführung der Fließ(band)arbeit fühlten sich die von männlichen Facharbeitern dominierten Gewerkschaften schon in den 1920er-Jahren zu ausführlichen Stellungnahmen herausgefordert. Soweit sie sozialdemokratisch-reformistisch gesinnt waren, sahen sie im Fordismus eine Möglichkeit, den fundamentalen Interessengegensatz zwischen Kapital und Arbeit abzuschwächen und die Konflikte in den industriellen Beziehungen dank der erhofften Lohnerhöhungen und Arbeitszeitsenkungen sowie des zu erwartenden Massenkonsums wesentlich zu verringern.11 Allerdings wollten die Gewerkschaften die Negativseiten des Fordismus und Taylorismus, vor allem die in ihren Augen entseelende Arbeitshetze, weitgehend ausschalten.12

4![]()

Bekanntlich blieb in der kurzlebigen und krisengeschüttelten Weimarer Republik der Sprung in die von Ford prophezeite Massenkonsumgesellschaft jedoch aus. Auch Fließbänder wurden nur selten installiert. Weit wirkungsvoller war die Tätigkeit des 1924 gegründeten „Reichsausschusses für Arbeitszeitermittlung“ (REFA), mit der die wissenschaftlich-rational erscheinende Berechnung von Leistungslöhnen anfing. Monotone Bandarbeiten wurden in Relation zu anderen Arbeitsformen abgewertet; die entsprechende Skalierung erklärte man für objektiv-gerecht. Mit der Einführung und Ausweitung der REFA-Tätigkeit ging eine einschneidende Hierarchisierung von Männer- und Frauenarbeiten einher, die die überkommenen geschlechtsspezifischen Ungleichheiten in der Entlohnung weiter vertiefte und diese mit dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit gegen Kritik abschirmte.13 Die parallel zum REFA aufblühende (selbstredend männlich geprägte) Arbeitswissenschaft samt der Einführung psychologischer Eignungstests legitimierte gerade die Beschäftigung von Frauen am Band mit der vorgeblichen „Natur“ des weiblichen Geschlechts. Frauen seien biologisch zu Fließbandarbeit besonders geeignet14 – eine Auffassung, die bis Mitte der 1970er-Jahre vorherrschte und erst unter dem Eindruck der neuen Frauenbewegung sukzessive in Frage gestellt wurde.

Frauen am Fließband – unter männlicher Kontrolle. Gurkeneinlegerei der Firma Essig Kühne.

(aus: Heinz Casdorff, Das Buch der sauren Arbeit: Essig Kühne, Hamburg 1939/Mitte Museum, Bezirksamt Mitte von Berlin)

Die oft lebenslange Einbindung vieler Frauen in den modernen Produktionsprozess erfolgte trotz der fortbestehenden Aufgabenfülle, die sich für Frauen durch die Haushaltsarbeit und Kinderpflege ergab. Dabei kam es in der NS-Zeit aus rassistischen und ideologischen Gründen zu einigen Erleichterungen. Da die Nationalsozialisten einerseits entschieden das Leitbild der Hausfrau und Mutter vertraten und vor dem Hintergrund der Rüstungskonjunktur seit der Mitte der 1930er-Jahre andererseits die Fließ(band)arbeit stetig zunahm, führten zahlreiche Unternehmen der verarbeitenden Industrie Teilzeitbeschäftigung ein – mit dem Ziel, Frauen sowohl die Aufnahme industrieller Erwerbstätigkeit zu erleichtern als auch die „Gebärfreudigkeit“ deutscher Frauen zu fördern sowie die von diesen weiterhin erwartete Erfüllung häuslicher Pflichten zu ermöglichen.15 Während des Krieges wurden deutsche (nicht-jüdische) Frauen schließlich auf Kosten der Fremd- und Zwangsarbeiter insgesamt nicht in gleicher Weise in die Wirtschaft eingespannt, wie dies beispielsweise in Großbritannien der Fall war.

Zur zweiten Kerngruppe des fordistischen Rationalisierungsproletariats avancierten mit zeitlicher Verzögerung ausländische Arbeitskräfte. Sie saßen oder standen seit Herbst 1941 in den im Kontext der forcierten Aufrüstung aus dem Boden gestampften und dann meist nach fordistischen Produktionsprinzipien gestalteten Großbetrieben an den Bändern; seit 1942 ersetzten sie außerdem in zunehmendem Maße deutsche Frauen in fordistisch und tayloristisch strukturierten Betrieben. Unter den „Fremdarbeitern“ war ein erheblicher Teil gleichfalls weiblichen Geschlechts, bei den „Ostarbeitern“ aus der Sowjetunion sogar etwas mehr als die Hälfte.16 Die weiblichen Beschäftigten wurden allerdings systematisch aufgespalten: in deutsche Arbeiterinnen, für die aus rassistischen Gründen großzügige, keineswegs zufällig 1942 gesetzlich erweiterte Arbeitsschutzbestimmungen galten,17 und in ausländische Arbeiterinnen, vor allem „Ostarbeiterinnen“, auf deren physische Verfassung keine Rücksicht genommen werden musste.

5![]()

Aus Sicht des NS-Regimes mag die massenhafte Besetzung unqualifizierter Arbeitsplätze mit ausländischen Arbeitskräften während des Zweiten Weltkrieges zumindest anfangs eine widerwillig praktizierte Ad-hoc-Maßnahme gewesen sein;18 tatsächlich jedoch besaß sie eine immanente fordistische Logik. Die Zerlegung ursprünglich komplexer Arbeitsprozesse, die die Tätigkeit des einzelnen Arbeiters auf wenige, monotone Handgriffe reduzierte, trieb die innerbetrieblichen Entfremdungsprozesse auf die Spitze. Die rassistische Zuweisung fordistischer Arbeitsplätze an Ausländer sowie die Behauptung, Angehörige angeblich minderwertiger Nationen und Ethnien seien – im Gegensatz zum hochwertigen deutschen Facharbeiter – besonders geeignet, primitive, repetitive Tätigkeiten auszuführen,19 legen davon unfreiwillig Zeugnis ab. Im Zweiten Weltkrieg waren die trotz eines recht kostenträchtigen Überwachungsapparates billigen Fremdarbeiter spätestens ab 1941 das einzige noch vorhandene zusätzliche Arbeitskräftereservoir. Da sie in der Regel als unqualifizierte Arbeitskräfte tätig waren, begünstigte ihr Einsatz bis in die letzten Kriegsmonate die Ausweitung der Fließfertigung. Das Defizit (auch) an ungelernten Arbeitskräften veranlasste Unternehmen schließlich dazu, in der zweiten Kriegshälfte in rasch wachsendem Maße auch Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge in der industriellen Fertigung an die Bänder zu setzen.20 Diese konnten sich unter dem nationalsozialistischen Terrorregime zudem gegen eine fortschreitende Intensivierung der Arbeit etwa in Form einer Erhöhung der Taktzeiten und der Bandgeschwindigkeit sowie einer Senkung der Akkordsätze nicht oder nur verdeckt und mit extremem Risiko wehren.

In der Bundesrepublik waren es dann die „Gastarbeiter“, die in der Phase der Vollbeschäftigung seit den 1960er-Jahren an den Bändern eingesetzt wurden und dadurch die Entwicklung der Unternehmen in Richtung fordistischer Massenproduktion in der Hoch-Zeit des Fordismus erleichtert haben.21 In der weiteren Entwicklung des westdeutschen Arbeitsmarktes differenzierte sich allerdings die anfänglich stark ausgeprägte Segmentierung der Gastarbeiter je nach den Herkunftsländern und den Berufsabschlüssen weiter aus.22

Die Implementierung tayloristisch-fordistischer Fertigungssysteme führte indes nicht immer zu Dequalifizierungen. Tatsächlich muss man eher von einer Polarisierung der Qualifikationen sprechen, von der offenbar die überwiegend männlichen Facharbeiter besonders profitierten. Gleichzeitig veränderten sich ihre Tätigkeitsprofile: Sie waren zunehmend mit Kontroll- und Reparaturarbeiten sowie der Einführung neuer Fertigungssysteme befasst und nur mehr am Rande in unmittelbar produzierende Tätigkeiten involviert. Dieser Wandel der Arbeitsplatzstrukturen und des sozialen Status von Facharbeitern verschob auch die betrieblichen Hierarchien. Nicht zuletzt wurde dadurch die Stellung der Angestellten tangiert. Bereits für die NS-Zeit lässt sich feststellen, dass eine rasch wachsende Zahl an Facharbeitern zu technischen Angestellten aufgewertet wurde.23 Dies geschah keineswegs nur oder in erster Linie, um die lohnpolitischen Restriktionen der NS-Diktatur zu umgehen, sondern spiegelt eine ab Mitte der 1930er-Jahre um sich greifende fordistische Grundtendenz. Diese Statusaufwertung beschleunigte sich in der Bundesrepublik gerade in der so genannten fordistischen Phase zwischen den 1950er- und 1970er-Jahren weiter. Jeder zweite Industriearbeiter vertauschte in diesen beiden Jahrzehnten „den Blaumann mit dem grauen oder weißen Kittel“.24

6![]()

Schließlich ist festzuhalten, dass die „Gewinner“ des Fordismus das Leitbild des männlichen „Normalarbeitsverhältnisses“ verfestigten, das von Segregations- und Hierarchisierungslinien zwischen den Geschlechtern geprägt war. Abgestützt wurde dieses männliche „Normalarbeitsverhältnis“, das für die Ernährung der Familie ausreichen sollte, durch das Ideal einer Kleinfamilie auf der Basis des Hausfrauenmodells.25 Gerade die vom Fordismus oftmals profitierenden Facharbeiter legten großen Wert darauf, dass „ihre“ Frauen zu Hause blieben; allenfalls „durften“ diese halbtags arbeiten, um das Familieneinkommen aufzubessern (wobei eine Zustimmung des Ehemanns zum Arbeitsvertrag noch bis in die 1970er-Jahre gesetzlich vorgeschrieben war). Obwohl sich die tatsächlichen Lebensformen als recht komplex erwiesen und oft nicht dem genannten Leitbild entsprachen, blieb auch der Bau standardisierter Normalwohnungen bis weit in die 1970er-Jahre auf die von einer Hausfrauenehe getragene „geschlossene Kleinfamilie“ mit entsprechenden Grundrissen fixiert.26 Erst im Zuge der neuen sozialen Bewegungen wurde dieses Lebensmodell massiv in Frage gestellt.

3. Die Anschlussfähigkeit des Fordismus an unterschiedliche politische Systeme

Wie wurden Fordismus und Taylorismus in die verschiedenen Staatsformen und Wirtschaftssysteme integriert? Wie unterschieden sich die vier politischen Systeme in Deutschland seit 1918/19 in ihrem Umgang mit fordistischer und tayloristischer Rationalisierung? Für die Weimarer Republik fällt zunächst ein typisches Diskursprofil auf, das sich insbesondere in der zweiten Hälfte der 1920er-Jahre herausbildete: Die arbeitgebernahen Propagandisten ließen in ihrer Rhetorik bewusst offen, was sie mit „Rationalisierung“ konkret meinten. Sie setzten auf die diffus-positiven Konnotationen des Begriffs und instrumentalisierten diesen als „Projektionsfläche für zahllose Zuschreibungen und Sehnsüchte“. Eingesetzt als „Zauberformel“, mit dem Versprechen, „von den Alpträumen des Krieges und der Inflation zu befreien“, fungierte der Begriff „Rationalisierung“ zugleich als Nebelkerze, die den profan-monotonen Arbeitsalltag in der Industrie und die weitgehende Entmündigung der produzierenden Belegschaften als kalkulierte Folge von Taylorismus und Fordismus verschleiern sollte.27

Zwischen der Diskursintensität und der praktischen Umsetzung in den Betrieben klaffte während der Weimarer Republik allerdings eine große Lücke. Die fordistische Produktion war ja an Massenfertigung gebunden; die reichsdeutschen Märkte blieben jedoch recht begrenzt und aufgesplittert. Ferner waren zahlreiche Betriebe nach dem Krieg geschwächt, die Hyperinflation 1923 trug zur Verunsicherung der Unternehmer bei, und die sehr teuren Kredite in den „Goldenen Zwanzigern“ wirkten ebenfalls als eine Bremse für hochwertige Investitionen. Außerdem lag das größte Potenzial der deutschen Wirtschaft in der Facharbeiterschaft und nicht wie in den USA in großen ungelernten Migrantengruppen. Das Gros der Unternehmen setzte zudem nach wie vor auf diversifizierte Qualitätsprodukte (DQP).28 Stets blieben Zweifel bestehen, ob sich der Fordismus im Land der Qualitätsarbeit und der im Vergleich zu den USA kleinen (Binnen-)Märkte sowie bei einer Bevölkerung mit niedriger Massenkaufkraft überhaupt in größerem Maßstab umsetzen ließe.29 In der Wirtschaftskrise um 1930 wurden die bis dahin erfolgten Rationalisierungsschritte sogar als krisenverschärfende Faktoren angesehen.30 Das Ausmaß der Rationalisierung war allerdings ohnehin noch eher bescheiden: Zeitgenossen schätzten, dass bis dahin in der deutschen Industrie nur ca. 80.000 Fließ- und Fließbandarbeitsplätze geschaffen worden waren.31 Bis zur Weltwirtschaftskrise hatte lediglich rund ein Prozent der Industrieunternehmen Fließsysteme eingeführt, vor allem in der Auto- und der Elektroindustrie.32

7![]()

Unter veränderten Rahmenbedingungen und mit modifizierter Terminologie fand auch von 1933 bis 1945 ein Rationalisierungsdiskurs statt. Schlagworte wie „Fordismus“ oder gar „Taylorismus“ sucht man dabei vergeblich; sie waren nachhaltig diskreditiert. Kennzeichnend ist außerdem, dass der angesichts der Weltwirtschaftskrise pejorativ konnotierte Begriff „Rationalisierung“ während der NS-Zeit entweder durch das Adjektiv „deutsch“ erweitert oder gleich durch „Leistungssteigerung“ ersetzt wurde – ein Begriff, der weiter gefasst war als die ursprüngliche Version des Terminus „Rationalisierung“ und der Methoden brachialer Ausbeutung einschloss. Spätestens ab 1936 setzte mit der Rüstungskonjunktur ein Entwicklungsschub in Richtung „Fordisierung“ ein. Zudem wurden in der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre für verschiedene Branchen eine ganze Reihe von „Sonderkommissaren“ ernannt, deren Aufgabe unter anderem darin bestand, durch eine rigorose Typenreduzierung und die Normung von Einzelteilen Massenfertigung in größeren Dimensionen zu ermöglichen. Die betrieblichen Produktionsstrukturen wurden infolgedessen stärker „taylorisiert“ und „fordisiert“ als in der Weimarer Republik, während der Diskurs über „Rationalisierung“ nur mehr zurückhaltend geführt wurde.

Die NS-Wirtschaftsführung scheute nicht die Orientierung am Vorbild der USA, auch wenn sie zunächst keine Massenkonsumgesellschaft anpeilte, sondern eine effiziente Kriegswirtschaft.33 Hitler legitimierte das Schielen über den großen Teich, indem er „die Begründer der amerikanischen Technik“ kurzerhand zu „fast lauter schwäbisch-alemannischen Menschen“, mithin „reinblütigen Ariern“ erklärte.34 In der faschistischen Szene Münchens hatte der technikbegeisterte spätere „Führer“ bereits Anfang der 1920er-Jahre in höchsten Tönen vom Antisemiten, „reinen Arier“ und „größten Automobilfabrikanten“ Henry Ford geschwärmt.35 Nach 1933 verstärkte sich die USA-Orientierung eher, als dass sie sich gegenüber der Weimarer Republik abgeschwächt hätte. Markante produktionstechnische Beispiele sind das VW-Werk in Wolfsburg, das eine Kopie des Detroiter Ford-Werkes „River Rouge“ war, und eine von Opel bereits 1936 in der Stadt Brandenburg eröffnete, das erste Mal in Deutschland „zu 100%“ nach fordistischen Prinzipien, nämlich auf der Basis von „27 vollautomatischen Transportbändern“ organisierte große Automobilfabrik.36

Zu welch skurrilen Blüten ein am US-Vorbild orientierter Rationalisierungsfetischismus führte, illustriert besonders gut ein Beispiel aus dem Baugewerbe, das sich für fordistische und tayloristische Bestrebungen eigentlich nur begrenzt eignete: die in Albert Speers Bauimperium entwickelte, allerdings nie realisierte Idee einer „Hausbaumaschine“. Dahinter stand die Vorstellung von einer gigantischen, fabrikähnlichen Produktionsanlage, die als Kranbahn auf Schienen langsam vorwärts rollen sollte und dabei an der Vorderseite sozusagen mit Material und Arbeitskräften gefüttert wurde, damit an der Rückseite der bezugsfertige mehrgeschossige Wohnzellenbau herauswuchs.37 Ernst Neufert, der unter Speer als Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt Berlin die Idee dieser Wohnungsbaumaschine für „endlose Gebäudebänder“ entwickelte, hatte beim Ford-Enthusiasten Walter Gropius 1919/20 am Bauhaus in Dessau studiert, arbeitete dann mit diesem dort zusammen, bevor er ab 1926 an der Baufachschule in Weimar als Professor lehrte. Ungeachtet seiner Tätigkeit in der NS-Zeit konnte er seinen Karriereweg in der Bundesrepublik ohne weiteres fortsetzen (wenn auch ohne „Hausbaumaschine“) – ein Beispiel für die Verwendungsmöglichkeiten zweckrationaler Denkstile und ihrer personellen Träger in diversen politischen Systemen.38

8![]()

In der DDR war der Terminus „Rationalisierung“ – trotz der bereits Anfang der 1950er-Jahre institutionalisierten Neuerer- bzw. Rationalisatorenbewegung – zunächst eher verpönt. Dies ergab sich aus dem Erbe der Weimarer KPD: In der kommunistischen Bewegung war der Begriff „Rationalisierung“ diskreditiert. Taylorismus (REFA) und Fordismus, das hieß für sie Akkordtreiberei und monotone Fließbandarbeit. Solchen Neuerungen haftete der scharfe Geruch kapitalistischer Ausbeutung an. Dieser Geruch verflog nach 1945 nicht einfach, und mit ihm erhielt sich eine Art volkstümlicher Antifordismus.39

Unklar ist allerdings, inwieweit dies die Einführung von Fließbandarbeit und Arbeitsbewertungssystemen in der DDR verzögerte. Zu berücksichtigen ist nämlich auch, dass die aus der KPD-Tradition resultierende pejorative Aufladung des Rationalisierungsbegriffs schon frühzeitig durch einen ausgeprägten Technikmythos und durch das große „Prestige des Ingenieurs als Erbauer des Kommunismus“ relativiert wurde.40 Überhaupt bot der Produktivkraftfetischismus eines dogmatischen Marxismus-Leninismus grundsätzlich Einfallstore für fordistische Konzepte.41 Jedenfalls wurde seit den 1960er-Jahren der ursprünglich technokratische Rationalisierungsbegriff in „sozialistische Rationalisierung“ umgedeutet und somit aufgewertet. Damals kamen verstärkt (halb)fordistische Produktionsverhältnisse und Denkweisen zum Zuge.42 Nicht zuletzt mit Hilfe von Wissenschaftlern und Experten, die sich vom kybernetischen Zeitgeist in Ost und West inspirieren ließen,43 hoffte man, den Fortschritt im eigenen Land sicherzustellen. In der DDR mündete diese Erwartung in das 1963 ausgerufene „Neue Ökonomische System der Planung und Leitung“. Genauer zu untersuchen wäre, in welchem Ausmaß sich auch die Praxis in den Betrieben tatsächlich veränderte.

In der Bundesrepublik beförderten die neuen Rahmenbedingungen nach dem Zweiten Weltkrieg eine verstärkte „Fordisierung“. Bedeutsam waren etwa die umfangreichen amerikanischen Direktinvestitionen in Westeuropa, nicht zuletzt in der Bundesrepublik, mit denen der Aufbau von Vorbildunternehmen verbunden war. Bereits im Rahmen des Marshallplans transferierten die Amerikaner verstärkt technisches Know-how und Produktionsmethoden. Als stimulierend erwiesen sich außerdem der große (west)europäische Binnenmarkt, der mit der Gründung der EWG 1957 entstand, sowie die steigende Weltmarkteinbindung der Bundesrepublik und anderer (west)europäischer Länder. Wichtig für die Verbreitung fordistischer Produktionsverhältnisse seit den späten 1950er-Jahren44 war schließlich auch die Durchkapitalisierung der gesamten Wirtschaft, inklusive der Land- und ebenso der Hauswirtschaft, womit sich ein tiefgreifender Strukturwandel verband, der die Binnennachfrage ansteigen ließ.45 Wie im fordistischen Konzept prognostiziert, entstand eine Wachstumsspirale aufgrund sich wechselseitig stimulierender Faktoren – zunehmender Massenproduktion auf der einen und Massennachfrage auf der anderen Seite. Diese Spirale gewann rasch an Tempo und verlieh der Nachkriegsepoche nicht zufällig eine mit dem Namen Ford verbundene Signatur.46 Solche massiven Transformationen, die sich ähnlich auch in anderen (west)europäischen Ländern wie Frankreich, den Benelux-Staaten oder Norditalien beobachten ließen, veranlassten namentlich die Vertreter der Regulationstheorie, die Phase zwischen den 1950er- und den 1970er-Jahren mit dem Schlagwort „Fordismus“ zu kennzeichnen.47

9![]()

In deutlicher Absetzung von dieser Art gesamtgesellschaftlicher Vogelschau haben Industriesoziologen und in ersten Ansätzen auch Zeithistoriker mit Verve gezeigt, wie sehr die fordistisch-tayloristischen Methoden in allen europäischen Ländern, und so auch in der Bundesrepublik, bei genauerer Betrachtung die jeweiligen einheimischen Entwicklungspfade fortsetzten. Hinzu kommt, dass aufgrund des nur langsamen Zusammenwachsens der EWG bzw. der EG und der EU zu einem einigermaßen homogenen Binnenmarkt von der ungefähren Größe der USA der Trend zur Produktstandardisierung dem gleichzeitigen Trend zur Produktflexibilität spannungsreich gegenüberstand. Die volkswirtschaftlich weiterhin bedeutsame Herstellung diversifizierter Qualitätsprodukte galt ungeachtet aller Tendenzen zur Ausweitung der Massenfertigung weithin als Stärke insbesondere der aufblühenden bundesdeutschen Exportwirtschaft.48 Formen fordistischer Massenfertigung dominierten selbst in den Hoch-Zeiten des Fordismus keineswegs in sämtlichen Branchen der verarbeitenden Industrie und innerhalb der stark „fordisierten“ Branchen wiederum keineswegs in allen namhaften Unternehmen. Etablierte Unternehmen beispielsweise der deutschen Elektroindustrie taten sich sowohl in den Zwischenkriegsjahren als auch in der Wiederaufbauphase der 1950er-Jahre mitunter schwer, durchgängig fordistische Produktionsstrukturen einzuführen;49 sie praktizierten stärker Formen „wechselnder Fließfertigung“.50 Zu Vorreitern durchgängig „fordisierter“ Produktionsstrukturen wurden eher „Neulinge“. Gerade für die elektrotechnische Industrie scheinen diskontinuierliche, duale Entwicklungen der Produktionsstrukturen sowie ein doppelseitiger Strukturwandel51 charakteristisch gewesen zu sein. Solche Differenzierungen sollten freilich nicht dazu verführen, nun im Umkehrschluss den Stellenwert von Fließfertigungssystemen quantitativ und qualitativ geringzuschätzen. Denn Fließbänder erfüllten in den Unternehmen zahlreicher Branchen montierende, bearbeitende, verpackende und sortierende Funktionen.52 Damit wiederum wurden nicht nur Waren, sondern zugleich Machtverhältnisse produziert und reproduziert.

4. Taylorismus und Fordismus als Herrschaftstechniken

Die Einführung und Entwicklung tayloristischer und fordistischer Systeme der Betriebsorganisation folgt(e) keineswegs nur einem rein wirtschaftlichen Kalkül. Taylorismus und Fordismus waren, gleichgültig auf welchem Niveau, immer auch Herrschaftstechniken. Sie sollten den Produktionsarbeitern die Dispositionsspielräume nehmen, indem der Takt entweder durch Kontrolle von außen vorgegeben wurde (wie beim Taylorismus) oder durch das laufende Band (wie beim Fordismus). Das galt bereits für die frühe Weimarer Republik. Die arbeitsorganisatorisch verankerte Kontrolle und der objektiv-wissenschaftliche Anstrich, den sich der Taylorismus gab, ermöglichten es, die ohnehin bescheidenen Einflussmöglichkeiten der 1920 installierten Betriebsräte auf die betriebliche Arbeitspolitik zu konterkarieren – auch dies ist ein Aspekt, der ungeachtet der massiven Umsetzungsschwierigkeiten der neuen Produktionssysteme den Enthusiasmus der Protagonisten jener Zeit erklärt.

Taylorismus und Fordismus verengten den Rahmen für Konfliktaustragungen. Dies wurde besonders dann sichtbar, wenn politisch induzierte arbeitsrechtliche und sonstige politische Regelsysteme auf der betrieblichen wie überbetrieblichen Ebene die Artikulationsmöglichkeiten der Arbeitnehmer zusätzlich beschnitten. So diente der Fordismus der NS-Diktatur im Zusammenspiel mit den diversen Repressions- und Integrationsinstrumenten auch als Hebel, die gesellschaftliche Herrschaft des Hitler-Regimes abzusichern. Nicht zufällig mutierte ausgerechnet die Deutsche Arbeitsfront (DAF) schon frühzeitig zu einem der fleißigsten Propagandisten fordistischer Fertigungsweisen, also diejenige NS-Vorfeldorganisation, deren Aufgabe die Disziplinierung und Integration der Arbeiterschaft in die nationalsozialistische „Volksgemeinschaft“ war.53

10![]()

Das laufende Band machte nicht nur die gezielte Leistungszurückhaltung von Akkordarbeitern, das klassische „Akkordbremsen“, tendenziell unmöglich; es erschwerte unter den betroffenen Arbeitskräften überdies ganz allgemein die Kommunikation – und damit das Zustandekommen kollektiver Arbeitskämpfe. Tayloristische und vor allem fordistische Produktionsregime begünstigten zudem die Dominanz einer bloß individuellen Interessenartikulation auf Seiten der Arbeitnehmer. Die für die DDR konstatierten „kaum organisierten und anonymen Strategien ohne egalitäre Zielsetzungen“54 der Arbeitnehmer ließen sich bereits für die NS-Zeit beobachten.55 Der Rückgriff auf Protestformen, „die nicht gleich Kopf und Kragen kosteten“,56 entsprach in Phasen der offenen Repression wie 1933 bis 1945 oder der mindestens latenten Repression wie in Ostdeutschland 1945 bis 1989 den eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten der Betroffenen.

Die Tendenz zu einem stärker individualistischen Konfliktverhalten konnte auch in den ersten beiden Jahrzehnten der Bundesrepublik beobachtet werden. Doch dabei blieb es nicht. Schon Ende der 1950er-, Anfang der 1960er-Jahre veranlassten Bandarbeit und Arbeitshetze vereinzelt den Ausbruch „wilder“ Arbeitskämpfe.57 Zwischen dem Ende der 1960er- und dem Ende der 1970er-Jahre kam es dann nicht nur in Italien und Frankreich, sondern auch in der Bundesrepublik zu Wellen spontaner, besonders von Migranten getragener Streiks, die sich am fordistischen und tayloristischen Produktionsregime entzündeten.58 Dadurch wurden die Gewerkschaften, vor allem die IG Metall, zu einer Korrektur der bisherigen Tarifpolitik veranlasst, nämlich zu einem stärkeren Fokus auf die negativen Rationalisierungsfolgen.59 Deutlich wurde zudem, dass die in der Mitte der 1970er-Jahre einsetzende Krise des betrieblichen Fordismus offenbar nicht allein durch Marktveränderungen bedingt war; die Unternehmer mussten die Erfahrung machen, dass der Fordismus als Herrschaftstechnik auch durch die verbesserten Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten an Grenzen stieß.

5. Postfordismus und „neue Produktionskonzepte“

Die historischen Wurzeln, Anfänge und Ausprägungen der fordistischen Produktionsmethode sind gut erkennbar. Wie es aber um die Gegenwart und die Zukunft des Fordismus bestellt ist, darüber werden in den diversen (Fach-)Öffentlichkeiten recht unterschiedliche Auffassungen vertreten. Auf einige wichtige Aspekte und Tendenzen sei abschließend hingewiesen.

11![]()

Vertreter der Regulationstheorie kennzeichnen die Zeit ab der Mitte der 1970er-Jahre als Krise des fordistischen Akkumulationsregimes und als Phase des Postfordismus, die nicht zuletzt durch ein Aufbrechen des gesellschaftlichen Gesamtkompromisses geprägt sei. ZeithistorikerInnen, die nicht der Regulationstheorie anhängen, sehen die Ursachen für den gesellschaftlichen Wandel ähnlich: die Verlangsamung der Produktivitätszuwächse, das Ende der internationalen Währungsordnung von Bretton Woods, den Ölpreisschock 1973/74 und die wirtschaftlichen Krisenjahre 1974/75, die eine anhaltende Sockelarbeitslosigkeit hervorbrachten. Hinzu kam, dass der lange Zeit angesehene Keynesianismus wegen der sinkenden Bedeutung nationaler Rahmenbedingungen für „volks“wirtschaftliche Entwicklungen wie überhaupt der sich schnell verändernden Weltmarktkonstellationen an Überzeugungs- und Gestaltungskraft stark einbüßte; der Glaube an die Planungs- und Steuerungsfähigkeit der Wirtschaft durch den Staat und an die ökonomischen Wachstumsmöglichkeiten schwand immer mehr.60 Die ehedem korporatistische Einbindung der Gewerkschaften in das „fordistische System“ verflüchtigte sich zusehends – angesichts eines globalisierten Marktradikalismus und zunehmender Schwierigkeiten, substanzielle Wachstumsraten der Volkswirtschaft zu erzielen. Kurzum, das fordistisch geprägte Gesellschaftsmodell der späten 1950er-, der 1960er- und der frühen 1970er-Jahre verlor an normativer Kraft; die Zweifel an der Machbarkeit einer quasi krisenfreien Marktwirtschaft und einer sozial weitgehend friktionsfreien Gesellschaft vermehrten sich rapide. Dementsprechend büßten auch die bis dahin akzeptierten, linear-fortschrittsorientierten Modernisierungstheorien in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ihre Deutungshoheit ein. Seit der Mitte der 1970er-Jahre setzten stattdessen eine kritische Reflexion sozialtechnokratischer Arbeitspolitik und ein offenes Nachdenken über neue Produktionskonzepte ein.

Während die Vertreter der Regulationstheorie die „Krise des Fordismus“ aus der politikökonomischen Perspektive betrachteten, spürten Industriesoziologen jenen Unternehmenslogiken nach, die arbeitsorganisatorische Veränderungen implizierten. Einige Wissenschaftler behaupteten in den 1980er-Jahren einen Paradigmenwechsel, der sich damals in der avisierten Erneuerung der Arbeitsorganisation abzuzeichnen schien.61 Nach ihrer Auffassung seien Massenproduktion und Massenmarkt aufgrund der veränderten Marktbedingungen an ein Ende gekommen, und dies verlange von den Einzelunternehmen, sich auf eine flexible Spezialisierung einzustellen, durch die eine qualitativ neue Produktionsdynamik in Gang gesetzt werden könnte.62

Eine besonders einflussreiche Variante betriebsökonomischer Innovationen, die aus Arbeitgeberperspektive ein Passepartout für die Probleme des „klassischen“ Fordismus zu sein schien, war der so genannte Toyotismus. Das im japanischen Automobilunternehmen praktizierte Modell galt in den 1980er- und 1990er-Jahren weithin als Vorreiter eines besonders effektiven Produktionsregimes, das sich durch ein Höchstmaß an Flexibilität auszeichnete und die Herstellung zahlreicher Produktvarianten ohne große Lagerhaltung zuließ.63 Dezentralisierung, Anlieferung und Fertigung „just in time“, Vermeidung jeglicher Verschwendung, schlanke Organisation, Rücknahme der Arbeitsteilung bei gleichzeitiger Gruppenarbeit, Job-Rotation bei Bandarbeit – all diese Neuerungen dienten allerdings nicht primär der Einführung humanerer Arbeitsbedingungen, sondern der Erhöhung der Arbeitsproduktivität der Unternehmen.64

12![]()

So erstaunt es nicht, dass Industriesoziologen gerade in Deutschland Kritik am Toyota-Produktionsmodell übten. Insbesondere beanstandeten sie, dass das japanische Modell keine grundlegende Mobilisierung der Produktionsintelligenz in Form einer Reprofessionalisierung der Arbeiter vorsehe und dass das partizipative Profil der Gruppe viel zu wenig ausgeprägt sei. Ein alternativer Ansatz war daher das im Jahr 2001 ins Leben gerufene und bis Ende 2008 fortgeführte Versuchsprojekt „Auto 5000“ der Volkswagen AG. Mit argumentativem Rückgriff auf die „Tradition kooperativer Konfliktbewältigung“ in Form eines Sozialkompromisses zwischen Unternehmensleitung, IG Metall und Betriebsrat wurden in einem „Projekttarifvertrag“ die über gesetzliche Vorgaben hinausreichenden Mitbestimmungsregelungen verankert (allerdings bei geringerer Entlohnung als im sonstigen VW-Haustarifvertrag). Diese Regelungen beinhalteten horizontale Kooperationsformen im Kontext antitayloristischer Arbeitsgestaltung, die ein umfassendes empowerment der in Gruppen organisierten Arbeiter ermöglichen sollten, wovon auch die Bandarbeit betroffen war. Angestrebt wurden „ein hohes Maß an Gruppenselbstorganisation auf der Basis gewählter Teamsprecher und regelmäßige Teamgespräche“. Zwar spielten standardisierte Arbeitsabläufe nach wie vor eine zentrale Rolle; „in die Erarbeitung und Optimierung der Standards sind die Teams jedoch stark eingebunden“. Auch wenn die Montagearbeit in „weiten Teilen“ repetitiv geblieben ist, so ist sie nach Möglichkeit in die gruppeninterne Aufgabenteilung einbezogen worden. Das Modellprojekt, das sich als „erweiterte Beteiligungskultur“ moderner Arbeitnehmer begriff, wollte gerade in der Bundesrepublik die Tradition des Sozialkompromisses aus der „fordistischen Phase“ nutzen und weiterentwickeln.65

Angesichts einer hohen Sockelarbeitslosigkeit im nationalen und europäischen Rahmen, die die Positionen der Arbeitnehmer und Gewerkschaften schwächt, sowie angesichts einer neoliberal entfesselten Globalwirtschaft blieben diese und zahlreiche weitere Reformansätze mittlerweile auf halbem Wege stecken oder wurden gar zurückgenommen. Betriebsräte konstatieren deutliche neo-tayloristische Tendenzen. So berichtete ein Journalist Anfang 2009 unter Berufung auf Belegschaftsvertreter bei Bosch, bei Daimler Benz und in der Zahnradfabrik Friedrichshafen, dass „die Arbeitstakte am Fließband fast überall kurz“ seien und „vielfach weiter gekürzt“ würden.66 Für die oftmals kurzfristig orientierten Shareholder-Value-Strategien vieler Unternehmen war der auf Nachhaltigkeit angelegte wirtschaftliche Nutzen arbeitsorganisatorischer Innovationen, die der Entfremdung der Arbeit zumindest partiell entgegenzusteuern versuchen, anscheinend nicht von größerem Interesse.67

Die Gegenwart ist erstens durch ein unübersichtliches Neben- und Ineinander von (reaktualisierten) älteren und (teilweise innovativ erscheinenden) neueren Produktionskonzepten in diversen Formen und Varianten charakterisiert. Zweitens wird die Reformkraft des Toyotismus je nach Zielsetzung recht unterschiedlich eingeschätzt.68 Drittens ist trotz aller bisher eingetretenen Rücknahmen von Neuerungen bei optimistischer Sicht noch offen, ob sich nicht doch gerade in Ländern wie der Bundesrepublik mit einer langen Mitbestimmungstradition der Arbeitnehmer früher oder später eine Arbeitspolitik durchsetzen lässt, die nicht einseitig auf den kurzfristigen ökonomischen Nutzen der Unternehmer ausgerichtet ist, sondern auf eine konfliktpartnerschaftlich ausgehandelte Mobilisierung und Einbeziehung von Belegschaftsressourcen abzielt, was sich auch auf die Bandarbeit positiv auswirken würde.

13![]()

Wer schließlich den Blick auf weniger industrialisierte Länder und weniger moderne Betriebe richtet, etwa auf die beiden seit 1999 zum Renault-Konzern gehörenden Dacia-Werke im rumänischen Mioveni und Pitesti, sieht, wie der französische Autobauer seit 2005 dort von insgesamt 11.000 Arbeitskräften nur noch das einfache, hoch standardisierte Billigauto Logan produzieren lässt. In diesen Werken sind die Arbeitsverdienste bislang so niedrig, dass es sich für das Unternehmen nicht lohnt, teure automatisierte Produktionsanlagen aufzubauen. Weit mehr Beispiele für ein kräftiges Weiterleben selbst „älterer“ Formen des Fordismus ließen sich beibringen, wenn man den eurozentrischen Blick hinter sich lässt und stattdessen nach Indien, China, in andere südostasiatische Länder oder nach Lateinamerika schaut. Auf globaler Ebene wird man derzeit und in naher Zukunft jedenfalls nicht von einem Ende des Fordismus sprechen können, aus europäischer Perspektive eher von einem Export fordistischer Produktionskonzepte in Billiglohnländer – ohne dass den Bevölkerungen dort bislang die positiven Aspekte des fordistischen Grundmodells, die Segnungen der Massenkonsumgesellschaft, zugute gekommen wären.69

„Fordismus“ markierte zu keiner Zeit einen klar definierbaren Zustand. Als Produktionsregime umfasste der Fordismus eine große Vielfalt an Formen, angefangen von der lediglich arbeitsorganisatorisch hergestellten fließenden Fertigung, die in den 1920er- und 1930er-Jahren relativ weit verbreitet war, über „klassische“ Formen der Fließbandarbeit bis hin zu den (teil)automatisierten Fabriken im ausgehenden 20. Jahrhundert, die nur mehr für wenige „Lücken“ ProduktionsarbeiterInnen am Band benötigen.70

Selbst wenn der Fordismus nie die gesamte Wirtschaft und nicht einmal alle Teile der für den Fordismus besonders geeigneten Industriebranchen dominiert hat, ist dennoch unzweifelhaft, dass er dem 20. Jahrhundert in nationalen und transnationalen Dimensionen nachhaltig seinen Stempel aufgedrückt hat. Mit dieser Hegemonie ist es nun vorbei: Auch wenn fordistisch-tayloristische Betriebsstrukturen neben neuen Produktionskonzepten weiter bestehen, derzeit teilweise sogar wiederbelebt werden oder sich mit anderen Produktionskonzepten zu spannungsreichen Hybriden verbinden,71 so hat der Taylorismus/Fordismus doch seine ihm ursprünglich anhaftende Faszination als produktive Zukunftsvision mittlerweile gründlich verloren. Ihm haftet heute das Image eines strukturkonservativen Konzepts an.72 Verflüchtigt hat sich auch der mit dem Schlagwort „Fordismus“ verknüpfte sozialtechnische Machbarkeitswahn, der die Diskussion in den 1920er-Jahren wesentlich bestimmt und in den Wiederaufbaujahren der 1950er- und 1960er-Jahre einen kräftigen Auftrieb erlebt hatte. Zwar haben sich die westlichen Industrieländer insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich zeitweilig zu Massenkonsumgesellschaften im Ford’schen Sinne entwickelt. Indes hat sich die durch das „Wirtschaftswunder“ genährte Erwartung, die Massenkonsumgesellschaft könne als sozialverträgliches und krisenfreies Perpetuum mobile funktionieren, seit dem späten 20. und frühen 21. Jahrhundert als höchst voreilig entpuppt. Die im Ford’schen Prinzip vorausgesetzten gesamtwirtschaftlichen Wachstumsraten sind schon seit längerem immer schwerer zu realisieren; zudem haben sich die sozialen Polarisierungen in den letzten Jahrzehnten verschärft. Die derzeitige Krise, die uns wohl noch länger begleiten wird, bringt unübersehbar zum Ausdruck, wie illusionär die mit dem Fordismus transportierten gesellschaftlichen Visionen sind.

14![]()

Was kommt, ist offen. Das Schlagwort vom „Postfordismus“ ist eine terminologische Krücke, die die diskursive Prägekraft des überkommenen Fordismus im Rückblick unterstreicht und zugleich nur schlecht kaschiert, wie schwer sich die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften mit einer Einschätzung der gegenwärtigen Konstellationen tun – von der näheren oder ferneren Zukunft ganz zu schweigen. Die Aufgabe der zeithistorischen Forschung muss es daher sein, zumindest über die geschichtlichen Erscheinungsformen und Transformationen des Fordismus aufzuklären – schon um einer nostalgischen Betrachtung des fordistischen Jahrhunderts, seiner Arbeitsbedingungen und seiner Herrschaftsverhältnisse entgegenzuwirken.

1 Peter F. Drucker, Gesellschaft am Fließband. Eine Anatomie der industriellen Ordnung, Frankfurt a.M. 1949/50, S. 13. Für Kritik und Hinweise zum vorliegenden Aufsatz danken wir vor allem Otfried Mickler und Michael Schumann (Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen, SOFI).

2 Ebd., S. 15 (im Original kursiv).

3 Ebd., S. 33.

4 Vgl. v.a. Sigfried Giedion, Die Herrschaft der Mechanisierung. Ein Beitrag zur anonymen Geschichte, Frankfurt a.M. 1982, bes. S. 103-120.

5 Vgl. Hansi Kessler/Nikolai Borg, Bahlsen 1889–1964, Hannover 1964, S. 14, nach: Rudolf Berthold u.a. (Hg.), Geschichte der Produktivkräfte in Deutschland von 1800 bis 1945, Bd. 3: 1917/18 bis 1945, Berlin (Ost) 1988, S. 76.

6 So der Architekturprofessor und Mitbegründer des Deutschen Werkbundes Fritz Schumacher, zit. nach Joan Campbell, Der Deutsche Werkbund 1907–1934, München 1989, S. 132. Vgl. auch Ulrich Spilker/Bernd Ulrich (Hg.), Der Tod als Maschinist. Der industrialisierte Krieg 1914–1918, Bramsche 1998 (Ausstellungskatalog des Museums Industriekultur Osnabrück).

7 Zur expliziten Orientierung Taylors an militärischen Vorbildern vgl. Giedion, Herrschaft der Mechanisierung (Anm. 4), S. 123f. Giedion weist im Übrigen darauf hin, dass die Entautonomisierung des Menschen bei der Fließbandarbeit noch weiter reicht, als dies beim modernen Militär der Fall ist. Während vom strikt hierarchisch eingebundenen Soldaten in zugespitzten Kampfsituationen weiterhin individuelle Tatkraft und oft auch Eigeninitiative erwartet wird, „verlangt der Taylorismus dagegen von der Masse der Arbeiter nicht Initiative, sondern Automatisierung“. Zur psychopathisch anmutenden „Sehnsucht“ Taylors nach Gleichförmigkeit vgl. außerdem die aufschlussreichen Bemerkungen bei Gertraude Krell, Das Bild der Frau in der Arbeitswissenschaft, Frankfurt a.M. 1984, S. 188-200 (und die dort genannte biographische Literatur zu Taylor).

8 Vgl. Heinrich August Winkler, Weimar 1918–1932. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie, München 1993, S. 17.

9 Josef Mooser, Arbeiterleben in Deutschland 1900–1970. Klassenlagen, Kultur und Politik, Frankfurt a.M. 1984, S. 59.

10 Ebd.

11 Matthias Frese, Betriebspolitik im „Dritten Reich“. Deutsche Arbeitsfront, Unternehmer und Staatsbürokratie in der westdeutschen Großindustrie 1933–1939, Paderborn 1991, S. 23; Christian Haußer, Amerikanisierung der Arbeit? Deutsche Wirtschaftsführer und Gewerkschaften im Streit um Ford und Taylor, Stuttgart 2008, S. 95. Ford selbst war nicht nur antisemitisch, sondern auch gewerkschaftsfeindlich eingestellt.

12 Vgl. Haußer, Amerikanisierung (Anm. 11), bes. S. 93; Gunnar Stollberg, Die Rationalisierungsdebatte 1918–1933. Freie Gewerkschaften zwischen Mitwirkung und Gegenwehr, Frankfurt a.M. 1981, bes. S. 81ff.; Richard Vahrenkamp, Wirtschaftsdemokratie und Rationalisierung. Zur Technologiepolitik der Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 34 (1983), S. 722-735; Günter Neubauer, Sozialökonomische Bedingungen der Rationalisierung und der gewerkschaftlichen Rationalisierungsschutzpolitik. Vergleichende Untersuchung der Rationalisierungsphasen 1918 bis 1933 und 1945 bis 1968, Diss. FU Berlin 1980.

13 Siehe Tilla Siegel, Schlank und flexibel in die Zukunft? Überlegungen zum Verhältnis von industrieller Rationalisierung und gesellschaftlichem Umbruch, in: Brigitte Aulenbacher/Tilla Siegel (Hg.), Diese Welt wird völlig anders sein. Denkmuster der Rationalisierung, Pfaffenweiler 1995, S. 175-195, hier S. 184; Mooser, Arbeiterleben (Anm. 9), S. 59ff.

14 Vgl. Annemarie Tröger, Die Planung des Rationalisierungsproletariats. Zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und des weiblichen Arbeitsmarkts im Nationalsozialismus, in: Annette Kuhn/Jörn Rüsen (Hg.), Frauen in der Geschichte, Bd. 2: Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Beiträge zur Sozialgeschichte der Frauen vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart, Düsseldorf 1982, S. 245-313; Krell, Das Bild der Frau (Anm. 7); Thomas von Freyberg/Tilla Siegel, Industrielle Rationalisierung unter dem Nationalsozialismus, Frankfurt a.M. 1991, S. 119ff. Siehe auch Katja Patzel-Mattern, Ökonomische Effizienz und gesellschaftlicher Ausgleich. Die industrielle Psychotechnik in der Weimarer Republik, Stuttgart 2010 (i.E.).

15 Vgl. Rüdiger Hachtmann, Frauen in der deutschen Kriegsindustrie 1936 bis 1945, in: Geschichte und Gesellschaft 19 (1993), S. 332-366 (und die dort genannte Literatur).

16 Ulrich Herbert, Fremdarbeiter. Politik und Praxis des „Ausländer-Einsatzes“ in der Kriegswirtschaft des „Dritten Reiches“, Berlin 1985, S. 272.

17 Vgl. das Mutterschutzgesetz vom 17.5.1942. Dazu sowie zum Folgenden: Hachtmann, Frauen in der deutschen Kriegsindustrie (Anm. 15), bes. S. 351f., S. 354f.

18 Vgl. Herbert, Fremdarbeiter (Anm. 16), bes. S. 36ff., S. 55f., S. 135ff.

19 Vgl. etwa Arbeitswissenschaftliches Institut der Deutschen Arbeitsfront, Die Einsatzfähigkeiten von Arbeitskräften für Fließbandarbeiten, in: dass., Jahrbuch 1939, Teil I, S. 441-452, bes. S. 449.

20 Vgl. Rüdiger Hachtmann, Fordismus und Sklavenarbeit. Thesen zur betrieblichen Rationalisierungsbewegung 1941 bis 1944, in: Potsdamer Bulletin für Zeithistorische Studien 43/44 (2008), S. 21-34 (erscheint überarbeitet und erheblich erweitert 2010/11 auch in International Review of Social History).

21 Ulrich Herberts These, dass sich die massenhafte Beschäftigung von so genannten Gastarbeitern zur Rationalisierungsbremse entwickelt habe, mag für einzelne Unternehmen gelten, nicht aber für die Mehrzahl der gerade in diesem Jahrzehnt auf fordistische Massenproduktion setzenden Betriebe. Vgl. Ulrich Herbert, Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland, München 2001, S. 217f.

22 Siehe Martin Biller, Arbeitsmarktsegmentation und Ausländerbeschäftigung. Ein Beitrag zur Soziologie des Arbeitsmarktes mit einer Fallstudie aus der Automobilindustrie, Frankfurt a.M. 1989, bes. S. 330ff.

23 Vgl. Rüdiger Hachtmann, Industriearbeit im „Dritten Reich“. Untersuchungen zu den Lohn- und Arbeitsbedingungen in Deutschland 1933–1945, Göttingen 1989, bes. S. 88. Auf dem Wohnungssektor kam es bereits in den reformorientierten Genossenschaftsbauten der Jahrhundertwende sowie in den mit öffentlichen Geldern subventionierten Wohnungsbauten seit der Mitte der 1920er-Jahre zu sozialräumlichen Annäherungen zwischen Facharbeiterfamilien sowie den Familien der kleineren und mittleren Angestellten und Beamten. Vgl. Adelheid von Saldern, Häuserleben. Zur Geschichte des Arbeiterwohnens vom Kaiserreich bis heute, 2. Aufl. Bonn 1997, bes. S. 431.

24 Burkart Lutz, Integration durch Aufstieg. Überlegungen zur Verbürgerlichung der deutschen Facharbeiter in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Manfred Hettling/Bernd Ulrich (Hg.), Bürgertum nach 1945, Hamburg 2005, S. 284-309, hier S. 307.

25 Lars Kohlmorgen, Regulation, Klasse, Geschlecht. Die Konstituierung der Sozialstruktur im Fordismus und Postfordismus, Münster 2004, S. 122f.; Brigitte Aulenbacher, Das verborgene Geschlecht der Rationalisierung. Zur Bedeutung von Rationalisierungsleitbildern für die industrielle und technische Entwicklung, in: dies./Siegel, Diese Welt (Anm. 13), S. 121-138, hier S. 129; Siegel, Schlank und flexibel (Anm. 13), S. 192. Zur These der Etablierung und Standardisierung des „fordistischen Lebenslaufes“ zwischen 1930 und 1975, der den männlichen Alleinverdiener und die Hausfrauenehe vorsah und dem im „Postfordismus“ dann die „Entstandardisierung“ der männlichen wie weiblichen Biographien gefolgt sei, vgl. jetzt auch Andreas Wirsching, Erwerbsbiographien und Privatheitsformen: Die Entstandardisierung von Lebensläufen, in: Thomas Raithel/Andreas Rödder/Andreas Wirsching (Hg.), Auf dem Weg in eine neue Moderne? Die Bundesrepublik Deutschland in den siebziger und achtziger Jahren, München 2009, S. 83-97, bes. S. 84ff.

26 Vgl. Adelheid von Saldern, Von der „guten Stube“ zur „guten Wohnung“.Zur Geschichte des Wohnens in der Bundesrepublik Deutschlands, in: Archiv für Sozialgeschichte 35 (1995), S. 227-254, hier S. 243ff.

27 So Thomas von Freyberg, Industrielle Rationalisierung in der Weimarer Republik. Untersucht an Beispielen aus dem Maschinenbau und der Elektroindustrie, Frankfurt a.M. 1989, S. 313. Der Autor lehnt sich dabei an Worte des prominenten Gewerkschafters und euphorischen Fordisten Fritz Tarnow an.

28 Vgl. Werner Abelshauser, Umbruch und Persistenz: Das deutsche Produktionsregime in historischer Perspektive, in: Geschichte und Gesellschaft 27 (2001), S. 503-523, hier S. 520; für die deutsche Autoindustrie siehe Michael Stahlmann, Die erste Revolution in der Autoindustrie. Management und Arbeitspolitik von 1900–1940, Frankfurt a.M. 1993, S. 175ff., S. 263.

29 Zu den Kritikern des Fordismus siehe z.B. Egbert Klautke, Unbegrenzte Möglichkeiten. „Amerikanisierung“ in Deutschland und Frankreich (1900–1933), Stuttgart 2003, S. 210ff.

30 Otto Bauer, Kapitalismus und Sozialismus nach dem Weltkrieg, Bd. 1: Rationalisierung – Fehlrationalisierung, Berlin 1931; vgl. auch Stollberg, Die Rationalisierungsdebatte (Anm. 12), S. 102ff.

31 Vgl. Rüdiger Hachtmann, Industriearbeiterschaft und Rationalisierung 1900 bis 1945. Bemerkungen zum Forschungsstand, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1/1996, S. 211-258, hier S. 218.

32 Ders., „Die Begründer der amerikanischen Technik sind fast lauter schwäbisch-alemannische Menschen“. Nazi-Deutschland, der Blick auf die USA und die ‚Amerikanisierung‘ der industriellen Produktionsstrukturen im ‚Dritten Reich‘, in: Alf Lüdtke/Inge Marßolek/Adelheid von Saldern (Hg.), Amerikanisierung. Traum und Alptraum im Deutschland des 20. Jahrhunderts, Stuttgart 1996, S. 37-66.

33 Auch auf anderen Feldern, etwa der Filmproduktion, lässt sich eine starke Orientierung an den USA ausmachen. Vgl. allgemein bes. Hans-Dieter Schäfer, Das gespaltene Bewußtsein. Deutsche Kultur und Lebenswirklichkeit 1933–1945, Frankfurt a.M. 1984, S. 146-208; Philipp Gassert, Amerika im Dritten Reich. Ideologie, Propaganda und Volksmeinung 1933–1945, Stuttgart 1997.

34 So angeblich eine Äußerung vom 9. April 1942, in: Henry Picker (Hg.), Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier, Stuttgart 1981, S. 207 (eine allerdings problematische Quelle). Vgl. auch Hachtmann, „Die Begründer“ (Anm. 32).

35 Nachzulesen in der Autobiographie von Oskar Maria Graf, Gelächter von außen. Aus meinem Leben 1918–1933, München 1983 (zuerst 1966), S. 123.

36 Vgl. Graf H.C. v. Seherr-Toss, Die deutsche Automobilindustrie. Eine Dokumentation von 1886 bis heute, Stuttgart 1974, S. 288; Heinrich Hauser, Opel. Ein deutsches Tor zur Welt, Frankfurt a.M. 1937, S. 192. Auch das Rüsselsheimer Stammwerk wurde „fordisiert“. Bis 1937 summierten sich die insgesamt 96 laufenden Bänder auf eine Gesamtlänge von fast 12 Kilometer. Vgl. ebd., S. 201, sowie allgemein Anita Kugler, Arbeitsorganisation und Produktionstechnologie der Adam Opel Werke (von 1900 bis 1929), Berlin 1985; Stahlmann, Die erste Revolution (Anm. 28), S. 60-76; Henry Ashby Turner, General Motors und die Nazis. Das Ringen um Opel, Berlin 2006, bes. S. 19, S. 30, S. 61.

37 Vgl. Elke Pahl-Weber/Dirk Schubert, Die Volksgemeinschaft unter dem steilen Dach? Ein ideologiekritischer Beitrag zum Wohnungs- und Städtebau der Zeit zwischen 1933 und 1945 in Hamburg, in: Axel Schildt/Arno Sywottek (Hg.), Massenwohnung und Eigenheim. Wohnungsbau und Wohnen in der Großstadt seit dem Ersten Weltkrieg, Frankfurt a.M. 1988, S. 306-359, hier S. 335ff.

38 Neuferts Bau-Entwurfslehre wurde zuerst 1936 veröffentlicht, nach seinem Tod von anderen fortgeführt und erreichte bis 2009 39 Auflagen.

39 Zur Enttäuschung vieler Arbeiter über die ungebrochene Fortsetzung betrieblicher Rationalisierung und Leistungsentlohnung vgl. z.B. Peter Hübner, „Sozialistischer Fortschritt“? Oder: Unerwartete Ergebnisse eines Kopiervorganges. Zur Geschichte der Produktionsbrigaden in der DDR, in: Lüdtke/Marßolek/von Saldern, Amerikanisierung (Anm. 32), S. 96-115, hier S. 103f.; Klaus Ewers, Einführung der Leistungsentlohnung und verdeckter Lohnkampf in den volkseigenen Betrieben der SBZ (1947–1948), in: Deutschland Archiv 13 (1980), S. 612-633, hier S. 622; Jörg Rösler, Vom Akkordlohn zum Leistungslohn, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 32 (1984), S. 778-795; Johannes Bähr, Industrie im geteilten Berlin (1945–1990). Die elektrotechnische Industrie und der Maschinenbau im Ost-West-Vergleich, München 2001, S. 145; Rainer Karlsch, Die Arbeitsverhältnisse in den Betrieben der Sowjetischen Aktiengesellschaften (SAG), in: Peter Hübner/Klaus Tenfelde (Hg.), Arbeiter in der SBZ – DDR, Essen 1999, S. 81-128.

40 Peter Hübner, „Arbeiterstaat“ als politische Konstruktion und Inszenierung, in: ders./Christoph Kleßmann/Klaus Tenfelde (Hg.), Arbeiter im Staatssozialismus. Ideologischer Anspruch und soziale Wirklichkeit, Köln 2005, S. 35-46, hier S. 38.

41 In diesem Zusammenhang ist auf die Geschichte der Sowjetunion zu verweisen: Schon ihre Anfangsjahre zeichneten sich bekanntlich durch einen protaylorististischen und profordistischen Kurs aus, um das Land auf den Industrialisierungsweg zu bringen.

42 Vgl. Christoph Boyer, Sozialistische Sozialpolitik und Gesellschaftsreform in den sechziger Jahren: DDR und ČSSR im Vergleich, in: Heinz-Gerhard Haupt/Jörg Requate (Hg.), Aufbruch in die Zukunft. Die 1960er Jahre zwischen Planungseuphorie und kulturellem Wandel. DDR, ČSSR und Bundesrepublik Deutschland im Vergleich, Weilerswist 2004, S. 249-266, hier S. 263ff. Aufgrund materieller Engpässe und sonstiger Investitionshemmnisse wurde in der DDR freilich stärker „taylorisiert“ als „fordisiert“. Vgl. zu REFA-ähnlichen Bewegungsstudien, die unter Rückgriff auf westdeutsche Berater implementiert wurden, bereits Axel Bust-Bartels, Herrschaft und Widerstand in DDR-Betrieben. Leistungsentlohnung, Arbeitsbedingungen, innerbetriebliche Konflikte und technologische Entwicklung, Frankfurt a.M. 1980, S. 115ff.

43 Michael Hagner, Vom Aufstieg und Fall der Kybernetik als Universalwissenschaft, in: ders./Erich Hörl (Hg.), Die Transformation des Humanen. Beiträge zur Kulturgeschichte der Kybernetik, Frankfurt a.M. 2008, S. 38-71. Kennzeichen der Kybernetik war unter anderem die Verkoppelung von Mensch und Maschine, die auf den Sinnzusammenhang des Fordismus verweist. Zur Kybernetik in der DDR siehe Ralf Kessler, Politikberatung in DDR und CSSR der 60er Jahre vor dem „Prager Frühling“, in: Haupt/Requate, Aufbruch (Anm. 42), S. 233-248, hier S. 240.

44 Näheres hierzu bei Joachim Radkau, „Wirtschaftswunder“ ohne technologische Innovation? Technische Modernität in den 50er Jahren, in: Axel Schildt/Arnold Sywottek (Hg.), Modernisierung im Wiederaufbau. Die westdeutsche Gesellschaft der 50er Jahre, Bonn 1993, S. 129-154, hier S. 146f.

45 Dabei wurden die konventionellen Werthaltungen und sozialen Traditionsmilieus unterminiert. Vgl. Joachim Hirsch/Roland Roth, Das neue Gesicht des Kapitalismus. Vom Fordismus zum Post-Fordismus, Hamburg 1986, S. 53ff., S. 63f. Allerdings verlief die fordistische Vergesellschaftung sehr widersprüchlich und uneinheitlich.

46 Werner Abelshauser, Two Kinds of Fordism. On the Differing Roles of the Industry in the Development of the Two German States, in: Haruhito Shiomi/Kazuo Wada (Hg.), Fordism Transformed. The Development of Production Methods in the Automobile Industry, Oxford 1995, S. 269-296, hier S. 292.

47 Siehe auch die Einleitung zu diesem Heft.

48 So auch Abelshauser, Umbruch und Persistenz (Anm. 28), S. 522.

49 Volker Wittke, Wie entstand industrielle Massenproduktion? Die diskontinuierliche Entwicklung der deutschen Elektroindustrie von den Anfängen der „Großen Industrie“ bis zur Entfaltung des Fordismus (1880–1975), Berlin 1996, S. 184f.; zuvor schon Dorothea Schmidt, Weder Ford noch Taylor. Zur Rhetorik und Praxis der Rationalisierung in den zwanziger Jahren am Beispiel dreier Siemens-Werke, Bremen 1993; Heidrun Homburg, Rationalisierung und Industriearbeit am Beispiel des Siemens-Konzerns Berlin 1900–1939, Berlin 1991; sowie (besonders detailliert) Jürgen Bönig, Einführung von Fließarbeit in Deutschland bis 1933. Zur Geschichte einer Sozialinnovation, Bd. 1, Münster 1993, S. 223-346.

50 Zur Definition dieser Schlüsselkategorie (v.a. für die Weimarer Zeit) vgl. Freyberg, Industrielle Rationalisierung (Anm. 27), S. 158ff.

51 Unter einem doppelten Strukturwandel versteht Wittke, dass sich die Umbrüche zwischen 1880 und 1975 nach keinem einheitlichen Muster vollzogen hätten. Während ein Teil der Unternehmen bestehende Strukturen reorganisiert habe, hätten die anderen neue Strukturen entwickelt. Wittke, Wie entstand industrielle Massenproduktion? (Anm. 49), S. 181; vgl. auch die differenzierenden Beschreibungen bei Christian Kleinschmidt, Rationalisierung als Unternehmensstrategie. Die Eisen- und Stahlindustrie des Ruhrgebiets zwischen Jahrhundertwende und Weltwirtschaftskrise, Essen 1993.

52 Horst Kern/Michael Schumann, Industriearbeit und Arbeiterbewußtsein. Eine empirische Untersuchung über den Einfluß der aktuellen technischen Entwicklung auf die industrielle Arbeit und das Arbeiterbewußtsein, Frankfurt a.M. 1985 (zuerst 1970), S. 81, S. 187.

53 Vgl. als Überblick zur DAF die Einleitung von Rüdiger Hachtmann (Hg.), Ein Koloß auf tönernen Füßen. Das Gutachten des Wirtschaftsprüfers Karl Eicke über die Deutsche Arbeitsfront vom 31. Juli 1936, München 2006, S. 9-93 (und die dort genannte ältere Literatur).

54 Helke Stadtland, Konfliktlagen und Konfliktformen. Arbeiter in der DDR zwischen Integration, Disziplinierung und Verweigerung, in: Hübner/Kleßmann/Tenfelde, Arbeiter im Staatssozialismus (Anm. 40), S. 357-382, hier S. 379.

55 Vgl. Detlev J.K. Peukert, Volksgenossen und Gemeinschaftsfremde, Köln 1982, S. 129f., S. 135ff.; Alf Lüdtke, Wo bleibt die „rote Glut“? Arbeitererfahrungen und deutscher Faschismus, in: ders., Eigen-Sinn. Fabrikalltag, Arbeitererfahrungen und Politik vom Kaiserreich bis in den Faschismus, Hamburg 1993, S. 221-282, bes. S. 251f., S. 265f.; Hachtmann, Industriearbeit (Anm. 23).

56 Renate Hürtgen, Konfliktverhalten der DDR-Arbeiterschaft und Staatsrepression im Wandel, in: Hübner/Kleßmann/Tenfelde, Arbeiter im Staatssozialismus (Anm. 40), S. 383-404, hier S. 392.

57 Vgl. Peter Birke, Wilde Streiks im Wirtschaftswunder. Arbeitskämpfe, Gewerkschaften und soziale Bewegungen in der Bundesrepublik und Dänemark, Frankfurt a.M. 2007, S. 112ff., S. 163ff.

58 Vgl. ebd., S. 170, S. 235ff., S. 282, S. 291-294, S. 298ff., S. 303f.

59 1973 ging die IG Metall in ihrem kampfstarken baden-württembergischen Bezirk die Verhandlungen um den so genannten Lohnrahmentarifvertrag II u.a. mit dem Ziel an, dass erhöhte Arbeitsbelastungen nicht mehr ausschließlich oder überwiegend durch Lohnerhöhungen kompensiert werden sollten. Gewerkschaften bzw. Betriebsräte sollten fortan vielmehr unmittelbaren Einfluss auf Arbeitsbedingungen, -tempo und -intensität nehmen können. Außerdem waren ein besonderer Kündigungsschutz und Mindestverdienste für nicht mehr so leistungsfähige ältere Arbeitnehmer vorgesehen. Mit diesen Forderungen konnte sich die IG Metall zwar weitgehend durchsetzen. Da sich wenig später jedoch erneut ein konjunktureller Einbruch abzeichnete und in der Folgezeit die Sockelarbeitslosigkeit kontinuierlich wuchs, blieb dieser Tarifvertrag letztlich singulär.

60 Zur vorherigen Planungseuphorie siehe Alexander Nützenadel, Stunde der Ökonomen. Wissenschaft, Politik und Expertenkultur in der Bundesrepublik 1949–1974, Göttingen 2005, S. 22, S. 243f., S. 344ff. Ebenso verflogen die Hoffnungen, die auf die Kybernetik gesetzt worden waren.

61 In der Bundesrepublik verwiesen darauf vor allem Horst Kern und Michael Schumann in ihrem viel diskutierten Buch Das Ende der Arbeitsteilung? Rationalisierung in der industriellen Produktion: Bestandsaufnahme, Trendbestimmung, München 1984. Sehr einflussreich war damals auch das Buch von Michael J. Piore/Charles F. Sabel, The Second Industrial Divide. Possibilities for Prosperity, New York 1984; dt.: Das Ende der Massenproduktion, Berlin 1985. Die Autoren entwarfen darin die Vision einer modernen Industrie ohne Fließband.

62 Nachdem sich die integrative, computergesteuerte Vernetzung (CIM-Technologie) durchgesetzt hatte, konnten auch kleinere Serien kostengünstig produziert werden. (Dem Einfluss informations- und kommunikationstechnischer Innovationen auf die Entwicklung des [Post-]Fordismus wäre im Übrigen genauer nachzugehen.) Volker Wittke sieht zudem im Wandel der Lebenswelten einen Impulsspender für Neuerungen in den Unternehmensstrategien: Wittke, Wie entstand industrielle Massenproduktion? (Anm. 49), S. 189. Zum Wandel der Produktstrategien seit den 1970er-Jahren siehe Morten Reitmayer/Ruth Rosenberger (Hg.), Unternehmen am Ende des „goldenen Zeitalters“. Die 1970er Jahre in unternehmens- und wirtschaftshistorischer Perspektive, Essen 2008 (vor allem die sehr anregende Einleitung).

63 Siehe den Aufsatz von Volker Elis in diesem Heft. Mittlerweile hat dieses anfänglich vielversprechende Produktionskonzept selbst in Japan zu einer erheblichen Unzufriedenheit der Beschäftigten geführt.

64 Zur Gruppenarbeit siehe etwa Reiner Hollmann/Otfried Mickler/Edzard Niemeyer, Von der Utopie zum Alltag. Gruppenarbeit in der Bewährung, München 2002. Ungeachtet vieler positiver Ergebnisse lässt sich nicht übersehen, dass die nach dem Toyota-Prinzip eingeführte Gruppenarbeit bei den Beteiligten nicht selten wiederum zu erheblichen Stresserscheinungen geführt hat. Vgl. Mirko Steinkühler, Lean Production – Das Ende der Arbeitsteilung?, München 1995, S. 76f. (Der Autor bezieht sich auf Opel in Eisenach und VW in Zwickau.) Außerdem ist zu bedenken, dass Gruppenarbeit unter marktwirtschaftlichen Bedingungen zur „Rationalisierung in eigener Regie“ führt und die Arbeitsgruppen ihre Handlungsweise nach den bereits internalisierten Rationalisierungsmustern ausrichten. Schließlich werden geschlechterbezogene Hierarchisierungen, Auswahlmechanismen und arbeitsteilige Routinen innerhalb der Gruppen nicht selten in neuer Form perpetuiert. Vgl. Volker Eichener, Chancen und Risiken anthropozentrischer Produktionssysteme als Herausforderung an ihre Gestaltung, in: Stephan von Bandemer/Volker Eichener/Josef Hilbert (Hg.), Anthropozentrische Produktionssysteme. Die Neuorganisation der Fabrik zwischen „Lean Produktion“ und „Sozialverträglichkeit“, Opladen 1993, S. 49-84, hier S. 66ff.

65 Das Projekt wurde vom Soziologischen Forschungsinstitut (SOFI) an der Universität Göttingen wissenschaftlich begleitet. Siehe Michael Schumann/Martin Kuhlmann/Hans Joachim Sperling, Zwischen Toyota und Tradition. Das VW-Projekt „Auto 5000“ als mitbestimmungsjustierte Unternehmenskultur, in: Rainer Benthien/Ulrich Brinkmann (Hg.), Unternehmenskultur und Mitbestimmung. Betriebliche Integration zwischen Konsens und Konflikt, Frankfurt a.M. 2008, S. 243-258, Zitate S. 247ff., S. 252. Vergleichbare Bestrebungen gab es im Volvo-EndmontageWerk in Uddevalla, das aufgrund der schlechten Auftragslage allerdings nach wenigen Jahren geschlossen wurde. Siehe Benjamin Coriat, Taylor, Ford und Ohno: Neue Entwicklungen in der Analyse des Ohnismus, in: Bruno Cattero u.a. (Hg.), Zwischen Schweden und Japan. Lean Production aus europäischer Sicht, Münster 1995, S. 9-47, bes. S. 36ff.

66 Jonas Viering, Taylors stille Rückkehr, in: ZEIT, 15.1.2009, S. 27.

67 Roland Springer, Rückkehr zum Taylorismus? Arbeitspolitik in der Automobilindustrie am Scheideweg, Frankfurt a.M. 1999, S. 158ff.; Michael Schumann, Metamorphosen von Industriearbeit und Arbeiterbewusstsein. Kritische Industriesoziologie zwischen Taylorismusanalyse und Mitgestaltung innovativer Arbeitspolitik, Hamburg 2003, S. 40, S. 44ff., S. 55.

68 Dazu, auch mit Rückblicken, Schumann/Kuhlmann/Sperling, Toyota und Tradition (Anm. 65), S. 244f.

69 Liepitz und andere Vertreter der Regulationsschule sprechen beispielsweise mit Blick auf Mexiko von einem „peripheren Fordismus“, der den so genannten primitiven Taylorismus abgelöst habe: Alain Liepitz, Die Welt des Postfordismus. Über die strukturellen Veränderungen der entwickelten kapitalistischen Gesellschaften, Hamburg 1997, S. 21, S. 30, S. 32ff.

70 Allerdings ist auch die Begeisterung für eine kostenträchtige, immer fortschreitende Automatisierung des Produktionsprozesses längst verflogen; inzwischen sind in dieser Hinsicht sogar teilweise massive Rückbildungen vorgenommen worden.

71 Vgl. auch Charles F. Sabel/Jonathan Zeitlin, Stories, Strategies, Structures: Rethinking Historical Alternatives to Mass Production, in: dies. (Hg.), World of Possibilities. Flexibility and Mass Production in Western Industrialization, Cambridge 1997, S. 1-36, hier S. 4; einen Überblick zu diversen anderen Produktionsmodellen bieten Robert Boyer/Michel Freyssenet, Produktionsmodelle. Eine Typologie am Beispiel der Automobilindustrie, Berlin 2003.

72 Vgl. u.a. Heiner Minssen, Tayloristisch? Anthropozentristisch? – Gruppenarbeit in der Automobilindustrie, in: von Bandemer/Eichener/Hilbert, Anthropozentrische Produktionssysteme (Anm. 64), S. 85-104, hier S. 85; Siegel, Schlank und flexibel (Anm. 13), S. 181.

![]()